« Liu Shaoqi » : différence entre les versions

m →Vie privée : typographie |

Remplacement du portrait de Liu Shaoqi seul par LiuShaoqi et Mao, correspondant au texte. |

||

| (24 versions intermédiaires par 22 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{Voir homonymes|Liu}} |

|||

{{Unicode chinois}} |

|||

{{Infobox |

{{Infobox Personnalité politique |

||

| charte = Chef d'État |

| charte = Chef d'État |

||

| nom = Liu Shaoqi<br /><small>劉少奇<br>刘少奇</small> |

| nom = Liu Shaoqi<br /><small>劉少奇<br>刘少奇</small> |

||

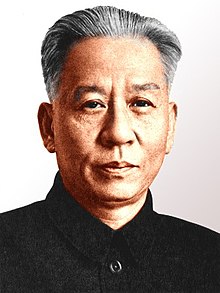

| image = LiuShaoqi_Colour.jpg |

| image = LiuShaoqi_Colour.jpg |

||

| légende = |

| légende = |

||

| fonction1 = [[Président de la république populaire de Chine]] |

| fonction1 = [[Président de la république populaire de Chine]] |

||

| à partir du fonction1 = {{Date|28|avril|1959}} |

| à partir du fonction1 = {{Date|28|avril|1959}} |

||

| jusqu'au fonction1 = {{Date|31|octobre|1968}}<br /><small>({{durée|28|4|1959|31|10|1968}})</small> |

| jusqu'au fonction1 = {{Date|31|octobre|1968}}<br /><small>({{durée|28|4|1959|31|10|1968}})</small> |

||

| élection1 = |

| élection1 = |

||

| réélection1 = |

| réélection1 = |

||

| président 1 = |

| président 1 = |

||

| premier ministre 1 = [[Zhou Enlai]] |

| premier ministre 1 = [[Zhou Enlai]] |

||

| gouvernement 1 = |

| gouvernement 1 = |

||

| |

| coalition 1 = |

||

| |

| groupe parlementaire 1 = |

||

| ⚫ | |||

| groupe parlementaire 1= |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| nom de naissance = |

|||

| ⚫ | |||

| |

| date de naissance = {{Date de naissance|24|11|1898}} |

||

| |

| lieu de naissance = [[Yinshan]], [[xian de Ningxiang]], ([[Hunan]]) |

||

| date de décès = {{Date de décès|12|11|1969|24|11|1898}} |

|||

| lieu de naissance = [[Yinshan]], [[xian de Ningxiang]], ([[Hunan]]) |

|||

| |

| lieu de décès = Prison de [[Kaifeng]] |

||

| |

| nature du décès = |

||

| |

| sépulture = |

||

| |

| nationalité = [[Chine|chinoise]] |

||

| |

| parti = [[Parti communiste chinois]] |

||

| |

| père = |

||

| |

| mère = |

||

| |

| fratrie = |

||

| |

| conjoint = [[Wang Guangmei]] |

||

| |

| enfants = [[Liu Yuan (homme politique)|Liu Yuan]] <br /> Liu Ting |

||

| |

| entourage = |

||

| |

| université = |

||

| |

| profession = |

||

| |

| religion = |

||

| |

| résidence = [[Zhongnanhai]] |

||

| |

| signature = |

||

| |

| emblème = National Emblem of the People's Republic of China.svg |

||

| |

| liste = [[Président de la république populaire de Chine|Présidents de la république populaire de Chine]] |

||

| |

| fonction2 = [[Vice-président du Parti communiste chinois|Premier vice-président du Parti communiste chinois]] |

||

| ⚫ | |||

| fonction2 = Premier vice-président du Parti communiste chinois |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| prédécesseur 2 = ''Fonction créée'' |

|||

| ⚫ | |||

| |

| successeur 2 = [[Lin Biao]] |

||

| |

| président 2 = [[Mao Zedong]] |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| |

| prédécesseur 3 = ''Fonction créée'' |

||

| |

| successeur 3 = [[Zhu De]] |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| depuis le fonction1 = |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| vice-président 1 = [[Dong Biwu]] et [[Song Qingling]] |

|||

}} |

}} |

||

'''Liu Shaoqi''' ({{chinois|t=劉少奇|s=刘少奇|p= |

'''Liu Shaoqi''' ({{chinois|t=劉少奇|s=刘少奇|p=Liú Shàoqí|efeo=Lieou Chao-k'i}} ; [[Alphabet phonétique international|API]] : {{MSAPI|ljǒu ʂâutɕʰǐ}}<ref>[[Prononciation du mandarin standard|Prononciation]] en [[mandarin standard]] [[Transcription phonétique|retranscrite]] selon la [[Alphabet phonétique international|norme API]].</ref>), né le {{date-|24 novembre 1898}} à [[Xian de Ningxiang|Ningxiang]] et mort le {{date-|12 novembre 1969}} à [[Kaifeng]], est un [[homme d'État]]. Il était un des membres influents du [[Parti communiste chinois]] et de la [[république populaire de Chine]] dont il fut le Président du {{date|27 avril 1959}} au {{date|31 octobre 1968}}. |

||

Liu Shaoqi s'oppose à [[Mao Zedong]] à l'issue de la catastrophe du [[Grand Bond en avant]]. Renversé et arrêté lors de la [[révolution culturelle]], il meurt en prison en 1969. En mai 1980, sa mémoire est réhabilitée par [[Deng Xiaoping]], autre victime de la révolution culturelle. |

Liu Shaoqi s'oppose à [[Mao Zedong]] à l'issue de la catastrophe du [[Grand Bond en avant]]. Renversé et arrêté lors de la [[révolution culturelle]], il meurt en prison en 1969. En {{date-|mai 1980}}, sa mémoire est réhabilitée par [[Deng Xiaoping]], autre victime de la révolution culturelle. |

||

== Biographie == |

== Biographie == |

||

| Ligne 66 : | Ligne 68 : | ||

=== Jeunesse et études === |

=== Jeunesse et études === |

||

À l'âge de 18 ans, il intègre l'{{Lien|langue=en|trad=Changsha Normal University|fr=école normale de Changsha}} |

À l'âge de {{nobr|18 ans}}, il intègre l'{{Lien|langue=en|trad=Changsha Normal University|fr=école normale de Changsha}} aux côtés de [[Mao Zedong]], {{Lien|langue=en|trad=|fr=Ren Bishi}} et [[Li Lisan]]. En 1920, son radicalisme le conduit vers la [[Ligue de la jeunesse communiste chinoise]] que l'envoyé du [[Komintern]] [[Grigori Voïtinski]] vient de constituer à [[Shanghai]]. En 1921, Liu Shaoqi part étudier à [[Moscou]], à l'[[université communiste des travailleurs d'Orient]], où il adhère, la même année, à la section moscovite du Parti communiste chinois. Il retourne en Chine en 1922 et organise plusieurs grèves de cheminots. |

||

=== Son ascension politique === |

=== Son ascension politique === |

||

Pendant les années [[1925]] et [[1926]], il agit comme militant [[syndicat|syndical]] révolutionnaire à [[Yan'an]] et à [[Shanghai]]. Il dirige alors de nombreuses grèves et manifestations [[Anti-impérialisme|anti-impérialistes]] dans la province du [[Hubei]] et à Shanghai. En 1927, il devient membre du [[Comité central]] et milite clandestinement pour le parti en [[Mandchourie]] et à Shanghai de 1927 à 1932<ref>[http://www.universalis.fr/encyclopedie/liu-shaoqi-lieou-chao-k-i/ Liu Shaoqi [Lieou Chao-K'I] (1898-1969)], Encyclopédie Universalis.</ref>. |

Pendant les années [[1925]] et [[1926]], il agit comme militant [[syndicat|syndical]] révolutionnaire à [[Yan'an]] et à [[Shanghai]]. Il dirige alors de nombreuses grèves et manifestations [[Anti-impérialisme|anti-impérialistes]] dans la province du [[Hubei]] et à Shanghai. En 1927, il devient membre du [[Comité central]] et milite clandestinement pour le parti en [[Mandchourie]] et à Shanghai de 1927 à 1932<ref>[http://www.universalis.fr/encyclopedie/liu-shaoqi-lieou-chao-k-i/ Liu Shaoqi [Lieou Chao-K'I] (1898-1969)], Encyclopédie Universalis.</ref>. |

||

En [[1932]] il devient secrétaire général de la section provinciale de [[Fujian]] du PCC et se réfugie au [[Jiangxi]]. Deux années plus tard, il rejoint les zones blanches durant la [[Longue Marche (histoire de Chine)|Longue Marche]]<ref name="l">[http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Liu_Shaoqi/130103 Biographie de Liu Shaoqi], Encyclopédie Larousse.</ref>. Il est l'un des plus fervents partisans de [[Mao Zedong]] à la conférence de [[Zunyi]] en janvier [[1935]]. Entre 1934 et 1937, il milite toujours dans la clandestinité, depuis [[Tianjin]]. |

En [[1932]], il devient secrétaire général de la section provinciale de [[Fujian]] du PCC et se réfugie au [[Jiangxi]]. Deux années plus tard, il rejoint les zones blanches durant la [[Longue Marche (histoire de Chine)|Longue Marche]]<ref name="l">[http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Liu_Shaoqi/130103 Biographie de Liu Shaoqi], Encyclopédie Larousse.</ref>. Il est l'un des plus fervents partisans de [[Mao Zedong]] à la conférence de [[Zunyi]] en janvier [[1935]]. Entre 1934 et 1937, il milite toujours dans la clandestinité, depuis [[Tianjin]]. |

||

En 1936 il devint secrétaire général pour la Chine du Nord, dirigeant les mouvements anti-[[japon]]ais dans cette même région. |

En 1936, il devint secrétaire général pour la Chine du Nord, dirigeant les mouvements anti-[[japon]]ais dans cette même région. |

||

En 1939, il publie un ouvrage intitulé |

En 1939, il publie un ouvrage intitulé ''Comment être un bon communiste''. Celui-ci devient un des documents essentiels du Parti communiste chinois. Liu Shaoqi y développe l'importance de la discipline<ref name="MCB">[[Marie-Claire Bergère]], ''La République populaire de Chine de 1949 à nos jours Paris'', Armand Colin, pages 234 et 235.</ref>. |

||

[[Fichier:Jacob Rosenfeld.jpg| |

[[Fichier:Jacob Rosenfeld.jpg|vignette|Liu Shaoqi, [[Jakob Rosenfeld]] et [[Chen Yi]] (de gauche à droite) en mai 1943.]] |

||

Après un passage à [[Yan'an]] en 1942, devenu depuis la [[Longue Marche]] la base militaire et politique du PCC, il devient commissaire politique de la [[Nouvelle Quatrième armée]]. La même année, il soutient Mao pendant le mouvement de rectification des méthodes de travail du parti (''zhengfeng'') et invente le concept de « sinisation du [[marxisme]] », développé par Mao. |

Après un passage à [[Yan'an]] en 1942, devenu depuis la [[Longue Marche]] la base militaire et politique du PCC, il devient commissaire politique de la [[Nouvelle Quatrième armée]]. La même année, il soutient Mao pendant le mouvement de rectification des méthodes de travail du parti (''zhengfeng'') et invente le concept de « sinisation du [[marxisme]] », développé par Mao. En mars 1943, il est élu au Secrétariat du Comité central du Parti communiste chinois avec Mao Zedong (président) et Ren Bishou<ref>{{Lien web |langue=zh |auteur=Bureau de recherche sur l'histoire du Parti du Comité central du Parti communiste chinois |titre=中国共产党大事记·1943年--中国共产党新闻--中国共产党新闻网 |traduction titre=Souvenirs du Parti communiste chinois, 1943 |url=http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64164/4415996.html |site=cpc.people.com.cn |consulté le=2021-05-16 |extrait=16-20 mars Le Comité central du PCC tient une réunion du Politburo. (...) Mao Zedong est élu président du Bureau politique du Comité central et président du Secrétariat du Comité central. |

||

Il est décidé que le secrétariat du Comité central sera composé de Mao Zedong, Liu Shaoqi et Ren Bishou. |

|||

pour gérer le travail quotidien selon les directives décidées par le Politburo ; Liu Shaoqi participe à la Commission militaire centrale du Parti communiste de Chine et est le vice-président de la Commission militaire. (...) Le Comité d'organisation centrale est composé de Liu Shaoqi, Wang Jiaxiang, Kang Sheng, Chen Yun, Zhang Wentian, Deng Fa, Yang Shangkun et Ren Bishi, et Liu Shaoqi est également le secrétaire.}}</ref>. En 1945, lors du {{VIIe}} congrès du Parti communiste, il devient le numéro 2 du parti, au sein du [[7e Politburo du Parti communiste chinois|{{7e}} Politburo du PCC]] et du [[8e Politburo du Parti communiste chinois|8{{e}}]]. De 1948 à 1953, Liu Shaoqi est directeur de l'[[école centrale du parti communiste chinois]]. |

|||

En 1954, il reçut [[U Nu]] alors Premier ministre de la Birmanie en visite à Pékin, au cours d'une réunion à laquelle assista le [[Tenzin Gyatso|{{14e}} dalaï-lama]]. U Nu demanda si le gouvernement chinois aidait les [[Conflit armé birman|insurgés communistes de Birmanie]] qui posaient alors des problèmes à son gouvernement. Pour toute réponse, Liu Shaoqi se contenta de regarder ailleurs<ref>[[Tenzin Gyatso|{{14e}} dalaï-lama]], ''[[Au loin la liberté (autobiographie)|Au loin la liberté]]'', p. 136.</ref>. |

En 1954, il reçut [[U Nu]] alors Premier ministre de la Birmanie en visite à Pékin, au cours d'une réunion à laquelle assista le [[Tenzin Gyatso|{{14e}} dalaï-lama]]. U Nu demanda si le gouvernement chinois aidait les [[Conflit armé birman|insurgés communistes de Birmanie]] qui posaient alors des problèmes à son gouvernement. Pour toute réponse, Liu Shaoqi se contenta de regarder ailleurs<ref>[[Tenzin Gyatso|{{14e}} dalaï-lama]], ''[[Au loin la liberté (autobiographie)|Au loin la liberté]]'', p. 136.</ref>. |

||

| Ligne 84 : | Ligne 88 : | ||

=== Présidence de la République et opposition à Mao Zedong === |

=== Présidence de la République et opposition à Mao Zedong === |

||

Liu est élu président de la république populaire de Chine lors du second et troisième Congrès national populaire (avril 1959) en remplacement de Mao. Ce dernier, même s'il reste à la tête du parti, a prudemment démissionné de son poste alors que le [[Grand Bond en avant]] qu'il avait initié est considéré par plusieurs comme un désastre au point de vue économique, mais un grand succès au point de vue politique<ref>Loi, Michèle et Hélène Marchisio, 1958-1973 : « Quinze ans après le grand Bond en avant, échec ou succès » dans ''Chine 1973'', {{nº|2}}, p. 7-16.</ref>. |

Liu est élu président de la république populaire de Chine lors du second et troisième Congrès national populaire ({{date-|avril 1959}}) en remplacement de Mao. Ce dernier, même s'il reste à la tête du parti, a prudemment démissionné de son poste alors que le [[Grand Bond en avant]] qu'il avait initié est considéré par plusieurs comme un désastre au point de vue économique, mais un grand succès au point de vue politique<ref>Loi, Michèle et Hélène Marchisio, 1958-1973 : « Quinze ans après le grand Bond en avant, échec ou succès » dans ''Chine 1973'', {{nº|2}}, p. 7-16.</ref>. |

||

En mars 1961, Liu regrette publiquement que la [[conférence de Lu Shan]] n'ait pas rectifié les erreurs du Grand Bond en avant. En mai 1961, il effectue une tournée dans sa province d'origine le [[Hunan]], il retourne dans son village natal où il a des contacts directs avec les villageois. Onze personnes sont mortes dans les deux derniers mois ; il va dans les familles, pose des questions et comprend le mécanisme de la « tragédie : les politiques trop volontaristes, les [[prédation]]s des cadres de base, les gaspillages des cantines, l'épuisement des corps ». Son positionnement change alors et il se « départit de sa prudence habituelle ». Il affiche désormais sa conviction : la catastrophe est d'origine humaine et les origines naturelles sont secondaires<ref name="Dom">[[Jean-Luc Domenach]], ''Mao, sa cour et ses complots'', Fayard, 2012.</ref>. |

En {{date-|mars 1961}}, Liu regrette publiquement que la [[conférence de Lu Shan]] n'ait pas rectifié les erreurs du Grand Bond en avant. En {{date-|mai 1961}}, il effectue une tournée dans sa province d'origine le [[Hunan]], il retourne dans son village natal où il a des contacts directs avec les villageois. Onze personnes sont mortes dans les deux derniers mois ; il va dans les familles, pose des questions et comprend le mécanisme de la « tragédie : les politiques trop volontaristes, les [[prédation]]s des cadres de base, les gaspillages des cantines, l'épuisement des corps ». Son positionnement change alors et il se « départit de sa prudence habituelle ». Il affiche désormais sa conviction : la catastrophe est d'origine humaine et les origines naturelles sont secondaires<ref name="Dom">[[Jean-Luc Domenach]], ''Mao, sa cour et ses complots'', Fayard, 2012.</ref>. |

||

Liu s'oppose alors violemment à Mao Zedong, et s'attache à régler les graves problèmes économiques causés par le Grand Bond en avant. Liu Shaoqi fait adopter un programme « plus réaliste et modéré » qui permet de redresser la situation économique<ref name="MCB"/>. L'universitaire chinois [[Yang Jisheng]] précise que Liu Shaoqi, prenant conscience des conséquences de la Grande famine, dit à Mao : « Avec autant de morts de faim, l'Histoire retiendra nos deux noms et le [[Anthropophagie en Chine|cannibalisme]] sera aussi dans les livres »<ref>[[Yang Jisheng]], ''[[Stèles. La Grande famine en Chine, 1958-1961]]'', p. 26. Source : [[Wang Guangmei]] et Liu Yuan, ''Le Liu Shaoqi que vous ne connaissez pas'', Édition du Peuple du Henan, 2000, p. 90.</ref>. |

Liu s'oppose alors violemment à Mao Zedong, et s'attache à régler les graves problèmes économiques causés par le Grand Bond en avant. Liu Shaoqi fait adopter un programme « plus réaliste et modéré » qui permet de redresser la situation économique<ref name="MCB"/>. L'universitaire chinois [[Yang Jisheng]] précise que Liu Shaoqi, prenant conscience des conséquences de la Grande famine, dit à Mao : « Avec autant de morts de faim, l'Histoire retiendra nos deux noms et le [[Anthropophagie en Chine|cannibalisme]] sera aussi dans les livres »<ref>[[Yang Jisheng]], ''[[Stèles. La Grande famine en Chine, 1958-1961]]'', p. 26. Source : [[Wang Guangmei]] et Liu Yuan, ''Le Liu Shaoqi que vous ne connaissez pas'', Édition du Peuple du Henan, 2000, p. 90.</ref>. |

||

| Ligne 92 : | Ligne 96 : | ||

Liu Shaoqi, ainsi qu'une majorité des cadres du Parti, refusent de soutenir Mao, lors du [[Mouvement d'éducation socialiste]] en 1962-1965, destiné à relancer le mouvement révolutionnaire<ref name="MCB"/>. |

Liu Shaoqi, ainsi qu'une majorité des cadres du Parti, refusent de soutenir Mao, lors du [[Mouvement d'éducation socialiste]] en 1962-1965, destiné à relancer le mouvement révolutionnaire<ref name="MCB"/>. |

||

Ces oppositions au sein du Parti |

Ces oppositions au sein du Parti décident Mao Zedong à enclencher la [[révolution culturelle]]<ref>[[Jean-Luc Domenach]], « La Chine, 1912-2012 », revue ''L'Histoire'' {{n°|57}}, octobre-décembre 2012.</ref>. Les deux dirigeants vont alors s'affronter, et ce de façon ouverte dès le début de la révolution culturelle<ref name="MCB"/>. |

||

=== Révolution culturelle === |

=== Révolution culturelle === |

||

| Ligne 99 : | Ligne 103 : | ||

| header = Conflit entre Mao et Liu pendant la révolution culturelle. |

| header = Conflit entre Mao et Liu pendant la révolution culturelle. |

||

| footer = Le chef du Parti [[Mao Zedong]] (à gauche) et le président chinois Liu Shaoqi (à droite). |

| footer = Le chef du Parti [[Mao Zedong]] (à gauche) et le président chinois Liu Shaoqi (à droite). |

||

| image1 = |

| image1 = MaoZedong_and_LiuShaoqi19660915.jpg |

||

| width1 = 120 |

| width1 = 120 |

||

| alt1 = Mao Zedong, Chairman of the Communist Party of China |

| alt1 = Mao Zedong, Chairman of the Communist Party of China |

||

| caption1 = |

| caption1 = |

||

| image2 = |

| image2 = |

||

| width2 = 120 |

| width2 = 120 |

||

| alt2 = Liu Shaoqi, President of the People's Republic of China |

| alt2 = Liu Shaoqi, President of the People's Republic of China |

||

| Ligne 110 : | Ligne 114 : | ||

Liu Shaoqi est mis à l'écart pendant la révolution culturelle menée par Mao et la « [[bande des Quatre]] » de 1966 à 1969. Aux yeux de beaucoup de détracteurs de la révolution culturelle, il en devient une des victimes les plus emblématiques. Arrêté en 1967, battu par les [[Garde rouge (Chine)|gardes rouges]], il est destitué par le 12{{e }} plénum du Comité central en octobre [[1968]], il doit faire son auto-critique. Il meurt en prison en 1969<ref>[[Roderick Mac Farquhar]], ''The Politics of China: The Eras of Mao and Deng'', Cambridge University Press, 1997, page 243.</ref>. À la suite de sa disgrâce, la photographe [[Hou Bo]] est accusée d'être contre-révolutionnaire, [[Jiang Qing]] lui reprochant notamment ses photographies de Liu Shaoqi. Elle est alors déportée dans un [[laogai]]<ref name="TI">Clifford Coonan [https://www.independent.co.uk/news/world/asia/snapshots-from-maos-comrade-in-revolution-1795747.html « Snapshots from Mao's comrade in revolution »], ''[[The Independent]]'', {{1er}} octobre 2009.</ref>. |

Liu Shaoqi est mis à l'écart pendant la révolution culturelle menée par Mao et la « [[bande des Quatre]] » de 1966 à 1969. Aux yeux de beaucoup de détracteurs de la révolution culturelle, il en devient une des victimes les plus emblématiques. Arrêté en 1967, battu par les [[Garde rouge (Chine)|gardes rouges]], il est destitué par le 12{{e }} plénum du Comité central en octobre [[1968]], il doit faire son auto-critique. Il meurt en prison en 1969<ref>[[Roderick Mac Farquhar]], ''The Politics of China: The Eras of Mao and Deng'', Cambridge University Press, 1997, page 243.</ref>. À la suite de sa disgrâce, la photographe [[Hou Bo]] est accusée d'être contre-révolutionnaire, [[Jiang Qing]] lui reprochant notamment ses photographies de Liu Shaoqi. Elle est alors déportée dans un [[laogai]]<ref name="TI">Clifford Coonan [https://www.independent.co.uk/news/world/asia/snapshots-from-maos-comrade-in-revolution-1795747.html « Snapshots from Mao's comrade in revolution »], ''[[The Independent]]'', {{1er}} octobre 2009.</ref>. |

||

Liu Shaoqi |

Liu Shaoqi est soumis à une première auto-critique le {{date-|23 octobre 1966}} puis subit des ''[[séance de lutte|séances de lutte]]''<ref>Jacques Andrieu, [http://conflits.revues.org/457?&id=457#tocto1n3 « Les gardes rouges : des rebelles sous influence »] : {{citation|Liu Shaoqi a dû présenter une première « auto-critique » le 23 octobre 1966. Il a fait ensuite l'objet de séances de lutte à l'intérieur de Zhongnanhai, à deux pas du pavillon occupé par Mao. Transféré à une date indéterminée dans une prison de Kaifeng, il devait y mourir, le 12 novembre 1969, des suites des mauvais traitements qu'il avait subis.}}</ref> au sein de [[Zhongnanhai]], à proximité du pavillon de [[Mao Zedong]]. Sa femme est humiliée publiquement par les gardes rouges de l'[[université Tsinghua]] en {{date-|avril 1967}}. Lui-même est dans l'obligation de multiplier ses autocritiques. Il doit subir les accusations de son personnel convoqué par la section du Parti. Ses filles sont aussi « contraintes de critiquer leur père ». Sa femme [[Wang Guangmei]] est emprisonnée le {{date-|13 septembre 1967}}. [[Kang Sheng]] met en avant l'affaire des « soixante et un renégats » qui avaient « trahi » en 1936 afin d'être relâchés des prisons nationalistes. Cette affaire permet de justifier son exclusion du Parti<ref name="JLD">[[Jean-Luc Domenach]], ''[[Mao, sa cour et ses complots. Derrière les Murs rouges]]'', page 322 et suivantes.</ref>{{,}}<ref name="La violence politique des enfants - Google Livres">Louis-Jean Duclos, ''[https://books.google.fr/books?id=v5gJ4TEkEhoC&pg=PA148#v=onepage&q&f=false La violence politique des enfants]'', p. 148 : {{Citation|Liu Shaoqi a dû présenter une première « auto-critique » le 23 octobre 1966. Il a fait ensuite l'objet de séances de « lutte » à l'intérieur de Zhongnanhai, à deux pas du pavillon occupé par Mao. Transféré à une date indéterminée dans une prison de Kaîfeng, il devait y mourir, le 12 novembre 1969 des suites des mauvais traitements qu'il avait subis.}}</ref>. |

||

Il |

Il est ultérieurement transféré dans une prison de [[Kaifeng]], où il meurt le {{date-|12 novembre 1969}} des suites de mauvais traitements<ref name="La violence politique des enfants - Google Livres" />. |

||

Ce n’est qu’après la mort de Mao en 1976 que les terribles conditions de détention de Liu Shaoqi sont révélées. Mis à l’isolement dans une prison de [[Kaifeng]], il y meurt de « négligence médicale » ([[diabète de type 2|diabète]] non soigné et de [[pneumonie]]). Il est emprisonné et laissé à l'abandon, nu et sans soins<ref>Patrick French, ''Tibet, Tibet, une histoire personnelle d'un pays perdu'', Albin Michel, 2005, p. 261.</ref>. |

Ce n’est qu’après la mort de Mao en 1976 que les terribles conditions de détention de Liu Shaoqi sont révélées. Mis à l’isolement dans une prison de [[Kaifeng]], il y meurt de « négligence médicale » ([[diabète de type 2|diabète]] non soigné et de [[pneumonie]]). Il est emprisonné et laissé à l'abandon, nu et sans soins<ref>Patrick French, ''Tibet, Tibet, une histoire personnelle d'un pays perdu'', Albin Michel, 2005, p. 261.</ref>. |

||

| Ligne 118 : | Ligne 122 : | ||

=== Réhabilitation === |

=== Réhabilitation === |

||

En mai 1980, sa mémoire est réhabilitée par [[Deng Xiaoping]], autre victime de la révolution culturelle<ref>Beijing Information, [http://french.beijingreview.com.cn/zt/txt/2011-05/19/content_359303.htm La vérité sur l'affaire de Liu Shaoqi], mars 1980.</ref>. Pour la sinologue [[Marie-Claire Bergère]], cette réhabilitation est non seulement la réparation d'une injustice, mais aussi la « condamnation implicite » de ceux qui ont permis l'« assassinat » de l'ancien chef d'État<ref name="MCB"/>. |

En {{date-|mai 1980}}, sa mémoire est réhabilitée par [[Deng Xiaoping]], autre victime de la révolution culturelle<ref>Beijing Information, [http://french.beijingreview.com.cn/zt/txt/2011-05/19/content_359303.htm La vérité sur l'affaire de Liu Shaoqi], mars 1980.</ref>. Pour la sinologue [[Marie-Claire Bergère]], cette réhabilitation est non seulement la réparation d'une injustice, mais aussi la « condamnation implicite » de ceux qui ont permis l'« assassinat » de l'ancien chef d'État<ref name="MCB"/>. |

||

En [[Europe]], les positions de Liu Shaoqi ont été défendues à partir de [[1968]] par le courant rassemblé autour de [[Jacques Grippa]]. |

En [[Europe]], les positions de Liu Shaoqi ont été défendues à partir de [[1968]] par le courant rassemblé autour de [[Jacques Grippa]]. |

||

| Ligne 124 : | Ligne 128 : | ||

=== Vie privée === |

=== Vie privée === |

||

Liu Shaoqi connaît six relations, tout au long de sa vie. D’abord avec une femme dont le nom reste incertain (Zhou Shi), et dont il n'aura pas d'enfant ; puis avec He Baozhen (1902-1933), avec laquelle il poursuit ses études en Russie en [[1921]] puis se marie en [[1922]] jusqu'à son exécution en [[1933]] à [[Nankin]]<ref>Zhao Chenxi, [http://womenen.redcome.com/html/womenofchina/report/131041-1.htm Biographie de He Baozhen] 19 juin 2011.</ref>. De cette union naîtront un garçon et une fille. Sa troisième liaison se nomme Xie Fei, une fille de pêcheur, ils n'auront pas d'enfants. Puis de sa {{4e|épouse}}, Wang Qian, infirmière dans la {{4e|armée}} naîtront deux enfants, un garçon et une fille. Son mariage avec sa {{5e|femme}} Wang Jian, qui lui a été présenté par Zhu De, reste stérile. Enfin, il vit avec [[Wang Guangmei]] (1921-2006) et leurs deux enfants un garçon Liu Yuan et une fille Liu Pingping. |

Liu Shaoqi connaît six relations, tout au long de sa vie. D’abord avec une femme dont le nom reste incertain (Zhou Shi), et dont il n'aura pas d'enfant ; puis avec He Baozhen (1902-1933), avec laquelle il poursuit ses études en Russie en [[1921]] puis se marie en [[1922]] jusqu'à son exécution en [[1933]] à [[Nankin]]<ref>Zhao Chenxi, [http://womenen.redcome.com/html/womenofchina/report/131041-1.htm Biographie de He Baozhen] 19 juin 2011.</ref>. De cette union naîtront un garçon et une fille. Sa troisième liaison se nomme Xie Fei, une fille de pêcheur, ils n'auront pas d'enfants. Puis de sa {{4e|épouse}}, Wang Qian, infirmière dans la {{4e|armée}} naîtront deux enfants, un garçon et une fille. Son mariage avec sa {{5e|femme}} Wang Jian, qui lui a été présenté par Zhu De, reste stérile. Enfin, il vit avec [[Wang Guangmei]] (1921-2006) et leurs deux enfants un garçon, Liu Yuan et une fille, Liu Pingping. |

||

Son fils [[Liu Yuan ( |

Son fils [[Liu Yuan (homme politique)|Liu Yuan]] est général de l'[[Armée populaire de libération]]<ref name="Page">[http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2011/05/23/chinese-general-attracts-notice-with-criticism-of-communist-party/?mod=WSJBlog Jeremy Page, « "Princeling" General Attracts Notice with Criticism of Party »], ''China Realtime Report'', ''The Wall Street Journal'', 23 mai 2011.</ref>. |

||

== Voir aussi == |

== Voir aussi == |

||

*[[Histoire de la république populaire de Chine]] |

* [[Histoire de la république populaire de Chine]] |

||

== Liens externes == |

== Liens externes == |

||

* {{autorité}} |

* {{autorité}} |

||

* {{Bases vie publique}} |

|||

* {{en}} [http://www.marxists.org/reference/archive/liu-shaoqi/index.htm The Liu Shaoqi Reference Archive] |

* {{en}} [http://www.marxists.org/reference/archive/liu-shaoqi/index.htm The Liu Shaoqi Reference Archive] |

||

== Source == |

== Source == |

||

* [[Alain Roux (universitaire)|Alain Roux]], ''La Chine au {{s|XX |

* [[Alain Roux (universitaire)|Alain Roux]], ''La Chine au {{s|XX}}'', Collection Campus Histoire, Édition Armand Colin/VUEF, 2003, {{p.|188}}. |

||

* Liou Chao-Chi, ''Pour être un bon communiste'', 10/18, UGE, 1970, 256 p. |

|||

=== Références === |

=== Références === |

||

{{Références|colonnes=2}} |

{{Références|colonnes=2}} |

||

{{Début dynastie}} |

|||

{{Insérer dynastie|icone=National Emblem of the People's Republic of China.svg |

|||

|nom=[[Président de la république populaire de Chine]] |

|||

|avant= [[Mao Zedong]] |

|||

|période=27 avril [[1959]] – 31 octobre [[1968]] |

|||

|après=[[Li Xiannian]] (titre vacant jusqu'en 1983)}} |

|||

{{Fin dynastie}} |

|||

{{Palette|Histoire de la Chine après 1911|Présidents de la république populaire de Chine|Révolution culturelle|Maoïsme}} |

{{Palette|Histoire de la Chine après 1911|Présidents de la république populaire de Chine|Révolution culturelle|Maoïsme}} |

||

{{Portail|République populaire de Chine|communisme|politique}} |

{{Portail|République populaire de Chine|communisme|politique}} |

||

{{DEFAULTSORT:Liu, Shaoqi}} |

{{DEFAULTSORT:Liu, Shaoqi}} |

||

[[Catégorie:Naissance dans la province du Hunan]] |

[[Catégorie:Naissance dans la province du Hunan]] |

||

[[Catégorie:Maoïste chinois]] |

[[Catégorie:Maoïste chinois]] |

||

| Ligne 160 : | Ligne 158 : | ||

[[Catégorie:Naissance en novembre 1898]] |

[[Catégorie:Naissance en novembre 1898]] |

||

[[Catégorie:Décès en novembre 1969]] |

[[Catégorie:Décès en novembre 1969]] |

||

[[Catégorie: |

[[Catégorie:Personnalité morte en prison en Chine]] |

||

[[Catégorie:Décès dans la province du Henan]] |

[[Catégorie:Décès dans la province du Henan]] |

||

[[Catégorie:Décès à 70 ans]] |

[[Catégorie:Décès à 70 ans]] |

||

[[Catégorie:Mort du diabète]] |

[[Catégorie:Mort du diabète]] |

||

[[Catégorie:Mort d'une pneumonie]] |

[[Catégorie:Mort d'une pneumonie]] |

||

[[Catégorie:Personnalité chinoise de la Seconde Guerre mondiale]] |

|||

Version du 17 mai 2023 à 18:24

| Liu Shaoqi 劉少奇 刘少奇 | |

| |

| Fonctions | |

|---|---|

| Président de la république populaire de Chine | |

| – (9 ans, 6 mois et 3 jours) |

|

| Vice-président | Dong Biwu et Song Qingling |

| Premier ministre | Zhou Enlai |

| Prédécesseur | Mao Zedong |

| Successeur | Dong Biwu et Song Qingling (chef de l'État par intérim) Li Xiannian (indirectement) |

| Premier vice-président du Parti communiste chinois | |

| – (9 ans, 10 mois et 4 jours) |

|

| Président | Mao Zedong |

| Prédécesseur | Fonction créée |

| Successeur | Lin Biao |

| Président du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire | |

| – (4 ans, 7 mois et 13 jours) |

|

| Président | Mao Zedong |

| Prédécesseur | Fonction créée |

| Successeur | Zhu De |

| Membre de l'Assemblée nationale populaire | |

| – 14 ans, 1 mois et 16 jours) |

|

| Biographie | |

| Date de naissance | |

| Lieu de naissance | Yinshan, xian de Ningxiang, (Hunan) |

| Date de décès | (à 70 ans) |

| Lieu de décès | Prison de Kaifeng |

| Nationalité | chinoise |

| Parti politique | Parti communiste chinois |

| Conjoint | Wang Guangmei |

| Enfants | Liu Yuan Liu Ting |

| Résidence | Zhongnanhai |

|

|

|

|

|

| Présidents de la république populaire de Chine | |

| modifier |

|

Liu Shaoqi (chinois simplifié : 刘少奇 ; chinois traditionnel : 劉少奇 ; pinyin : ; EFEO : Lieou Chao-k'i ; API : [ljǒu ʂâutɕʰǐ][1]), né le à Ningxiang et mort le à Kaifeng, est un homme d'État. Il était un des membres influents du Parti communiste chinois et de la république populaire de Chine dont il fut le Président du au .

Liu Shaoqi s'oppose à Mao Zedong à l'issue de la catastrophe du Grand Bond en avant. Renversé et arrêté lors de la révolution culturelle, il meurt en prison en 1969. En , sa mémoire est réhabilitée par Deng Xiaoping, autre victime de la révolution culturelle.

Biographie

Fils d'un riche paysan[2], Liu Shaoqi est né en 1898 à Yinshan dans le Hunan.

Jeunesse et études

À l'âge de 18 ans, il intègre l'école normale de Changsha (en) aux côtés de Mao Zedong, Ren Bishi (en) et Li Lisan. En 1920, son radicalisme le conduit vers la Ligue de la jeunesse communiste chinoise que l'envoyé du Komintern Grigori Voïtinski vient de constituer à Shanghai. En 1921, Liu Shaoqi part étudier à Moscou, à l'université communiste des travailleurs d'Orient, où il adhère, la même année, à la section moscovite du Parti communiste chinois. Il retourne en Chine en 1922 et organise plusieurs grèves de cheminots.

Son ascension politique

Pendant les années 1925 et 1926, il agit comme militant syndical révolutionnaire à Yan'an et à Shanghai. Il dirige alors de nombreuses grèves et manifestations anti-impérialistes dans la province du Hubei et à Shanghai. En 1927, il devient membre du Comité central et milite clandestinement pour le parti en Mandchourie et à Shanghai de 1927 à 1932[3].

En 1932, il devient secrétaire général de la section provinciale de Fujian du PCC et se réfugie au Jiangxi. Deux années plus tard, il rejoint les zones blanches durant la Longue Marche[2]. Il est l'un des plus fervents partisans de Mao Zedong à la conférence de Zunyi en janvier 1935. Entre 1934 et 1937, il milite toujours dans la clandestinité, depuis Tianjin.

En 1936, il devint secrétaire général pour la Chine du Nord, dirigeant les mouvements anti-japonais dans cette même région.

En 1939, il publie un ouvrage intitulé Comment être un bon communiste. Celui-ci devient un des documents essentiels du Parti communiste chinois. Liu Shaoqi y développe l'importance de la discipline[4].

Après un passage à Yan'an en 1942, devenu depuis la Longue Marche la base militaire et politique du PCC, il devient commissaire politique de la Nouvelle Quatrième armée. La même année, il soutient Mao pendant le mouvement de rectification des méthodes de travail du parti (zhengfeng) et invente le concept de « sinisation du marxisme », développé par Mao. En mars 1943, il est élu au Secrétariat du Comité central du Parti communiste chinois avec Mao Zedong (président) et Ren Bishou[5]. En 1945, lors du VIIe congrès du Parti communiste, il devient le numéro 2 du parti, au sein du 7e Politburo du PCC et du 8e. De 1948 à 1953, Liu Shaoqi est directeur de l'école centrale du parti communiste chinois.

En 1954, il reçut U Nu alors Premier ministre de la Birmanie en visite à Pékin, au cours d'une réunion à laquelle assista le 14e dalaï-lama. U Nu demanda si le gouvernement chinois aidait les insurgés communistes de Birmanie qui posaient alors des problèmes à son gouvernement. Pour toute réponse, Liu Shaoqi se contenta de regarder ailleurs[6].

Présidence de la République et opposition à Mao Zedong

Liu est élu président de la république populaire de Chine lors du second et troisième Congrès national populaire () en remplacement de Mao. Ce dernier, même s'il reste à la tête du parti, a prudemment démissionné de son poste alors que le Grand Bond en avant qu'il avait initié est considéré par plusieurs comme un désastre au point de vue économique, mais un grand succès au point de vue politique[7].

En , Liu regrette publiquement que la conférence de Lu Shan n'ait pas rectifié les erreurs du Grand Bond en avant. En , il effectue une tournée dans sa province d'origine le Hunan, il retourne dans son village natal où il a des contacts directs avec les villageois. Onze personnes sont mortes dans les deux derniers mois ; il va dans les familles, pose des questions et comprend le mécanisme de la « tragédie : les politiques trop volontaristes, les prédations des cadres de base, les gaspillages des cantines, l'épuisement des corps ». Son positionnement change alors et il se « départit de sa prudence habituelle ». Il affiche désormais sa conviction : la catastrophe est d'origine humaine et les origines naturelles sont secondaires[8].

Liu s'oppose alors violemment à Mao Zedong, et s'attache à régler les graves problèmes économiques causés par le Grand Bond en avant. Liu Shaoqi fait adopter un programme « plus réaliste et modéré » qui permet de redresser la situation économique[4]. L'universitaire chinois Yang Jisheng précise que Liu Shaoqi, prenant conscience des conséquences de la Grande famine, dit à Mao : « Avec autant de morts de faim, l'Histoire retiendra nos deux noms et le cannibalisme sera aussi dans les livres »[9].

Liu Shaoqi, ainsi qu'une majorité des cadres du Parti, refusent de soutenir Mao, lors du Mouvement d'éducation socialiste en 1962-1965, destiné à relancer le mouvement révolutionnaire[4].

Ces oppositions au sein du Parti décident Mao Zedong à enclencher la révolution culturelle[10]. Les deux dirigeants vont alors s'affronter, et ce de façon ouverte dès le début de la révolution culturelle[4].

Révolution culturelle

Liu Shaoqi est mis à l'écart pendant la révolution culturelle menée par Mao et la « bande des Quatre » de 1966 à 1969. Aux yeux de beaucoup de détracteurs de la révolution culturelle, il en devient une des victimes les plus emblématiques. Arrêté en 1967, battu par les gardes rouges, il est destitué par le 12e plénum du Comité central en octobre 1968, il doit faire son auto-critique. Il meurt en prison en 1969[11]. À la suite de sa disgrâce, la photographe Hou Bo est accusée d'être contre-révolutionnaire, Jiang Qing lui reprochant notamment ses photographies de Liu Shaoqi. Elle est alors déportée dans un laogai[12].

Liu Shaoqi est soumis à une première auto-critique le puis subit des séances de lutte[13] au sein de Zhongnanhai, à proximité du pavillon de Mao Zedong. Sa femme est humiliée publiquement par les gardes rouges de l'université Tsinghua en . Lui-même est dans l'obligation de multiplier ses autocritiques. Il doit subir les accusations de son personnel convoqué par la section du Parti. Ses filles sont aussi « contraintes de critiquer leur père ». Sa femme Wang Guangmei est emprisonnée le . Kang Sheng met en avant l'affaire des « soixante et un renégats » qui avaient « trahi » en 1936 afin d'être relâchés des prisons nationalistes. Cette affaire permet de justifier son exclusion du Parti[14],[15].

Il est ultérieurement transféré dans une prison de Kaifeng, où il meurt le des suites de mauvais traitements[15].

Ce n’est qu’après la mort de Mao en 1976 que les terribles conditions de détention de Liu Shaoqi sont révélées. Mis à l’isolement dans une prison de Kaifeng, il y meurt de « négligence médicale » (diabète non soigné et de pneumonie). Il est emprisonné et laissé à l'abandon, nu et sans soins[16].

Réhabilitation

En , sa mémoire est réhabilitée par Deng Xiaoping, autre victime de la révolution culturelle[17]. Pour la sinologue Marie-Claire Bergère, cette réhabilitation est non seulement la réparation d'une injustice, mais aussi la « condamnation implicite » de ceux qui ont permis l'« assassinat » de l'ancien chef d'État[4].

En Europe, les positions de Liu Shaoqi ont été défendues à partir de 1968 par le courant rassemblé autour de Jacques Grippa.

Vie privée

Liu Shaoqi connaît six relations, tout au long de sa vie. D’abord avec une femme dont le nom reste incertain (Zhou Shi), et dont il n'aura pas d'enfant ; puis avec He Baozhen (1902-1933), avec laquelle il poursuit ses études en Russie en 1921 puis se marie en 1922 jusqu'à son exécution en 1933 à Nankin[18]. De cette union naîtront un garçon et une fille. Sa troisième liaison se nomme Xie Fei, une fille de pêcheur, ils n'auront pas d'enfants. Puis de sa 4e épouse, Wang Qian, infirmière dans la 4e armée naîtront deux enfants, un garçon et une fille. Son mariage avec sa 5e femme Wang Jian, qui lui a été présenté par Zhu De, reste stérile. Enfin, il vit avec Wang Guangmei (1921-2006) et leurs deux enfants un garçon, Liu Yuan et une fille, Liu Pingping.

Son fils Liu Yuan est général de l'Armée populaire de libération[19].

Voir aussi

Liens externes

- Ressource relative à la vie publique :

- (en) The Liu Shaoqi Reference Archive

Source

- Alain Roux, La Chine au XXe siècle, Collection Campus Histoire, Édition Armand Colin/VUEF, 2003, p. 188.

- Liou Chao-Chi, Pour être un bon communiste, 10/18, UGE, 1970, 256 p.

Références

- Prononciation en mandarin standard retranscrite selon la norme API.

- Biographie de Liu Shaoqi, Encyclopédie Larousse.

- Liu Shaoqi [Lieou Chao-K'I (1898-1969)], Encyclopédie Universalis.

- Marie-Claire Bergère, La République populaire de Chine de 1949 à nos jours Paris, Armand Colin, pages 234 et 235.

- (zh) Bureau de recherche sur l'histoire du Parti du Comité central du Parti communiste chinois, « 中国共产党大事记·1943年--中国共产党新闻--中国共产党新闻网 » [« Souvenirs du Parti communiste chinois, 1943 »], sur cpc.people.com.cn (consulté le ) : « 16-20 mars Le Comité central du PCC tient une réunion du Politburo. (...) Mao Zedong est élu président du Bureau politique du Comité central et président du Secrétariat du Comité central. Il est décidé que le secrétariat du Comité central sera composé de Mao Zedong, Liu Shaoqi et Ren Bishou. pour gérer le travail quotidien selon les directives décidées par le Politburo ; Liu Shaoqi participe à la Commission militaire centrale du Parti communiste de Chine et est le vice-président de la Commission militaire. (...) Le Comité d'organisation centrale est composé de Liu Shaoqi, Wang Jiaxiang, Kang Sheng, Chen Yun, Zhang Wentian, Deng Fa, Yang Shangkun et Ren Bishi, et Liu Shaoqi est également le secrétaire. »

- 14e dalaï-lama, Au loin la liberté, p. 136.

- Loi, Michèle et Hélène Marchisio, 1958-1973 : « Quinze ans après le grand Bond en avant, échec ou succès » dans Chine 1973, no 2, p. 7-16.

- Jean-Luc Domenach, Mao, sa cour et ses complots, Fayard, 2012.

- Yang Jisheng, Stèles. La Grande famine en Chine, 1958-1961, p. 26. Source : Wang Guangmei et Liu Yuan, Le Liu Shaoqi que vous ne connaissez pas, Édition du Peuple du Henan, 2000, p. 90.

- Jean-Luc Domenach, « La Chine, 1912-2012 », revue L'Histoire no 57, octobre-décembre 2012.

- Roderick Mac Farquhar, The Politics of China: The Eras of Mao and Deng, Cambridge University Press, 1997, page 243.

- Clifford Coonan « Snapshots from Mao's comrade in revolution », The Independent, 1er octobre 2009.

- Jacques Andrieu, « Les gardes rouges : des rebelles sous influence » : « Liu Shaoqi a dû présenter une première « auto-critique » le 23 octobre 1966. Il a fait ensuite l'objet de séances de lutte à l'intérieur de Zhongnanhai, à deux pas du pavillon occupé par Mao. Transféré à une date indéterminée dans une prison de Kaifeng, il devait y mourir, le 12 novembre 1969, des suites des mauvais traitements qu'il avait subis. »

- Jean-Luc Domenach, Mao, sa cour et ses complots. Derrière les Murs rouges, page 322 et suivantes.

- Louis-Jean Duclos, La violence politique des enfants, p. 148 : « Liu Shaoqi a dû présenter une première « auto-critique » le 23 octobre 1966. Il a fait ensuite l'objet de séances de « lutte » à l'intérieur de Zhongnanhai, à deux pas du pavillon occupé par Mao. Transféré à une date indéterminée dans une prison de Kaîfeng, il devait y mourir, le 12 novembre 1969 des suites des mauvais traitements qu'il avait subis. »

- Patrick French, Tibet, Tibet, une histoire personnelle d'un pays perdu, Albin Michel, 2005, p. 261.

- Beijing Information, La vérité sur l'affaire de Liu Shaoqi, mars 1980.

- Zhao Chenxi, Biographie de He Baozhen 19 juin 2011.

- Jeremy Page, « "Princeling" General Attracts Notice with Criticism of Party », China Realtime Report, The Wall Street Journal, 23 mai 2011.

- Naissance dans la province du Hunan

- Maoïste chinois

- Président de la république populaire de Chine

- Victime de la révolution culturelle

- Naissance en novembre 1898

- Décès en novembre 1969

- Personnalité morte en prison en Chine

- Décès dans la province du Henan

- Décès à 70 ans

- Mort du diabète

- Mort d'une pneumonie

- Personnalité chinoise de la Seconde Guerre mondiale