« République populaire de Hongrie » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications |

mAucun résumé des modifications |

||

| (32 versions intermédiaires par 16 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||

{{homon|République de Hongrie}} |

{{homon|République de Hongrie}} |

||

{{Infobox Ancienne entité territoriale |

{{Infobox Ancienne entité territoriale |

||

| nom=Magyar Népköztársaság |

| nom = Magyar Népköztársaság |

||

| nom langue=([[Hongrois|hu]]) |

| nom langue = ([[Hongrois|hu]]) |

||

| nom français=République populaire de Hongrie |

| nom français = République populaire de Hongrie |

||

| année début = {{date|20|08|1949}} |

| année début = {{date|20|08|1949}} |

||

| année fin = {{date|23|10|1989}} |

| année fin = {{date|23|10|1989}} |

||

| durée = {{Durée|20|08|1949|23|10|1989}} |

| durée = {{Durée|20|08|1949|23|10|1989}} |

||

| drapeau=Flag of Hungary.svg |

| drapeau = Flag of Hungary.svg |

||

| drapeau lien=[[Drapeau de la Hongrie|Drapeau de la république populaire de Hongrie à partir de 1957]]. |

| drapeau lien = [[Drapeau de la Hongrie|Drapeau de la république populaire de Hongrie à partir de 1957]]. |

||

| blason=Coat of arms of Hungary (1957-1990).svg |

| blason = Coat of arms of Hungary (1957-1990).svg |

||

| blason lien=[[Armoiries de la Hongrie|Emblème de la république populaire de Hongrie à partir de 1957]]. |

| blason lien = [[Armoiries de la Hongrie|Emblème de la république populaire de Hongrie à partir de 1957]]. |

||

| hymne=''[[Himnusz]]'' |

| hymne = ''[[Himnusz]]'' |

||

| devise=Világ proletárjai, egyesüljetek! |

| devise = Világ proletárjai, egyesüljetek! |

||

| langue_devise= [[hongrois]] |

| langue_devise = [[hongrois]] |

||

| traduction_devise=[[Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !]] |

| traduction_devise = [[Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !]] |

||

| carte=Hungary 1956-1990.svg |

| carte = Hungary 1956-1990.svg |

||

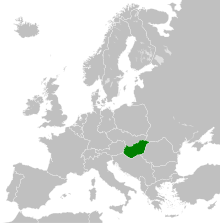

| légende=Localisation de la république populaire de Hongrie (en vert) en Europe |

| légende = Localisation de la république populaire de Hongrie (en vert) en Europe. |

||

| gouvernement=[[République]] |

| gouvernement = [[République]], [[État communiste]] à [[parti unique]]. |

||

| langues=[[Hongrois]] |

| langues = [[Hongrois]] |

||

| religion = [[État laïque]] (''[[de jure]]''), [[athéisme d'État]] (''[[de facto]]''), [[catholicisme]] |

|||

| capitale=[[Budapest]] |

| capitale = [[Budapest]] |

||

| monnaie=[[Forint hongrois]] |

| monnaie = [[Forint hongrois]] |

||

| population1={{formatnum:9961044}} hab |

|||

| population1 |

| population1 = {{formatnum:9961044}} hab |

||

| population1 date = 1960 |

|||

| population2={{formatnum:10322099}} hab |

|||

| population2 |

| population2 = {{formatnum:10322099}} hab |

||

| population2 date = 1970 |

|||

| population3={{formatnum:10709463}} hab |

|||

| population3 |

| population3 = {{formatnum:10709463}} hab |

||

| population3 date = 1980 |

|||

| superficie={{formatnum:93028}} km{{2}} |

| superficie = {{formatnum:93028}} km{{2}} |

||

| titre leaderA=[[Parti des travailleurs hongrois|Premier secrétaire du Parti des travailleurs]] |

| titre leaderA = [[Parti des travailleurs hongrois|Premier secrétaire du Parti des travailleurs]] |

||

| leaderA1=[[Mátyás Rákosi]] |

|||

| leaderA1 |

| leaderA1 = [[Mátyás Rákosi]] |

||

| leaderA1 date = (1{{e}}) [[1949]] – [[1956]] |

|||

| leaderA2=[[Ernő Gerő]] |

|||

| leaderA2 |

| leaderA2 = [[Ernő Gerő]] |

||

| titre leaderB=[[Parti socialiste ouvrier hongrois|Premier secrétaire du Parti socialiste ouvrier]] |

| leaderA2 date = (D{{e}}) [[1956]] |

||

| titre leaderB = [[Parti socialiste ouvrier hongrois|Premier secrétaire du Parti socialiste ouvrier]] |

|||

| leaderB1=[[János Kádár]] |

| leaderB1 = [[János Kádár]] |

||

| leaderB1 date=(1{{e}}) [[1956]] – [[1988]] |

| leaderB1 date = (1{{e}}) [[1956]] – [[1988]] |

||

| leaderB2=[[Károly Grósz]] |

| leaderB2 = [[Károly Grósz]] |

||

| leaderB2 date=(D{{e}}) [[1988]] – [[1989]] |

| leaderB2 date = (D{{e}}) [[1988]] – [[1989]] |

||

| titre leaderC=[[Liste des chefs d'État de la Hongrie|Président du Conseil présidentiel]] |

| titre leaderC = [[Liste des chefs d'État de la Hongrie|Président du Conseil présidentiel]] |

||

| leaderC1=[[Árpád Szakasits]] |

| leaderC1 = [[Árpád Szakasits]] |

||

| leaderC1 date=[[1949]] – [[1950]] |

| leaderC1 date = [[1949]] – [[1950]] |

||

| leaderC2={{Lien |langue=en |trad=Sándor Rónai |fr=Sándor Rónai |texte= Sándor Rónai}} |

| leaderC2 = {{Lien |langue=en |trad=Sándor Rónai |fr=Sándor Rónai (homme politique, 1892) |texte= Sándor Rónai}} |

||

| leaderC2 date= [[1950]] – [[1952]] |

| leaderC2 date = [[1950]] – [[1952]] |

||

| leaderC3=[[István Dobi]] |

| leaderC3 = [[István Dobi]] |

||

| leaderC3 date= [[1952]] – [[1967]] |

| leaderC3 date = [[1952]] – [[1967]] |

||

| leaderC4=[[Pál Losonczi]] |

| leaderC4 = [[Pál Losonczi]] |

||

| leaderC4 date= [[1967]] – [[1987]] |

| leaderC4 date = [[1967]] – [[1987]] |

||

| leaderC5=[[Károly Németh]] |

| leaderC5 = [[Károly Németh]] |

||

| leaderC5 date= [[1987]] – [[1988]] |

| leaderC5 date = [[1987]] – [[1988]] |

||

| leaderC6=[[Brunó Straub]] |

| leaderC6 = [[Brunó Straub]] |

||

| leaderC6 date=[[1988]] – [[1989]] |

| leaderC6 date = [[1988]] – [[1989]] |

||

| titre leaderD=[[Liste des chefs du gouvernement hongrois|Président du Conseil des ministres]] |

| titre leaderD = [[Liste des chefs du gouvernement hongrois|Président du Conseil des ministres]] |

||

| leaderD1=[[István Dobi]] |

| leaderD1 = [[István Dobi]] |

||

| leaderD1 date=(1{{e}}) [[1949]] – [[1952]] |

| leaderD1 date = (1{{e}}) [[1949]] – [[1952]] |

||

| leaderD2=[[Miklós Németh]] |

| leaderD2 = [[Miklós Németh]] |

||

| leaderD2 date=(D{{e}}) [[1988]] – [[1989]] |

| leaderD2 date = (D{{e}}) [[1988]] – [[1989]] |

||

| parlement=Parlement |

| parlement = Parlement |

||

| parlement1=[[Assemblée nationale (Hongrie)|Assemblée nationale]] |

| parlement1 = [[Assemblée nationale (Hongrie)|Assemblée nationale]] |

||

| type_parlement1=[[Monocamérisme|Parlement monocaméral]] |

| type_parlement1 = [[Monocamérisme|Parlement monocaméral]] |

||

| evt1=Nouvelle constitution. |

| evt1 = Nouvelle constitution. |

||

| evt1 date={{date|18|août|1949}} |

| evt1 date = {{date|18|août|1949}} |

||

| evt2=Proclamation officielle. |

| evt2 = Proclamation officielle. |

||

| evt2 date={{date|20|août|1949}} |

| evt2 date = {{date|20|août|1949}} |

||

| evt3=Début de l'[[insurrection de Budapest]]. |

| evt3 = Début de l'[[insurrection de Budapest]]. |

||

| evt3 date={{date|23|octobre|1956}} |

| evt3 date = {{date|23|octobre|1956}} |

||

| evt4=Nouvelle constitution, fin du régime communiste. |

| evt4 = Nouvelle constitution, fin du régime communiste. |

||

| evt4 date={{date|23|octobre|1989}} |

| evt4 date = {{date|23|octobre|1989}} |

||

| p1=[[Fichier:Flag of Hungary (1946-1949, 1956-1957; 1-2 aspect ratio).svg|border|20px]] [[Deuxième République (Hongrie)|République de Hongrie]] |

| p1 = [[Fichier:Flag of Hungary (1946-1949, 1956-1957; 1-2 aspect ratio).svg|border|20px]] [[Deuxième République (Hongrie)|République de Hongrie]] |

||

| s1=[[Image:Flag_of_Hungary.svg|border|20px]] [[Troisième République (Hongrie)|République de Hongrie]] |

| s1 = [[Image:Flag_of_Hungary.svg|border|20px]] [[Troisième République (Hongrie)|République de Hongrie]] |

||

}} |

}} |

||

La '''république populaire de Hongrie''' (également traduit par '''République populaire hongroise''' ou '''République démocratique hongroise''') était le nom officiel de la [[Hongrie]] de [[1949]] à [[1989]], lorsqu'elle faisait partie des {{citation|[[démocratie populaire|démocraties populaires]]}} membres de la sphère d'influence de l'[[Union des républiques socialistes soviétiques|Union soviétique]] désignée sous le nom de [[bloc de l'Est]]. Se réclamant du [[marxisme-léninisme]], le régime demeura en place jusqu'à la [[Chute des régimes communistes en Europe|chute du bloc communiste en Europe]]. La république populaire de Hongrie se présentait comme héritière de la [[République des conseils de Hongrie |république des Conseils]] dirigée en [[1919]] par [[Béla Kun]]. |

La '''république populaire de Hongrie''' (également traduit par '''République populaire hongroise''' ou '''République démocratique hongroise''') était le nom officiel de la [[Hongrie]] de [[1949]] à [[1989]], lorsqu'elle faisait partie des {{citation|[[démocratie populaire|démocraties populaires]]}} membres de la sphère d'influence de l'[[Union des républiques socialistes soviétiques|Union soviétique]] désignée sous le nom de [[bloc de l'Est]]. Se réclamant du [[marxisme-léninisme]], le régime demeura en place jusqu'à la [[Chute des régimes communistes en Europe|chute du bloc communiste en Europe]]. La république populaire de Hongrie se présentait comme héritière de la [[République des conseils de Hongrie |république des Conseils]] dirigée en [[1919]] par [[Béla Kun]]. Elle était membre du [[pacte de Varsovie]] et du [[Conseil d'assistance économique mutuelle]]. |

||

== Symboles == |

== Symboles == |

||

| Ligne 78 : | Ligne 79 : | ||

<gallery> |

<gallery> |

||

Fichier:Flag of Hungary (1949-1956; 1-2 aspect ratio).svg|Drapeau de la république populaire de Hongrie (1949-1956). |

|||

Fichier:Coat of arms of Hungary (1949-1956).svg|Emblème de la république populaire de Hongrie (1949-1956). |

|||

Fichier:Flag of Hungary (1946-1949, 1956-1957; 1-2 aspect ratio).svg|Drapeau de la république populaire de Hongrie (1956-1957). |

|||

Fichier:Coat of arms of Hungary (1946-1949, 1956-1957).svg|Armoiries de la république populaire de Hongrie (1956-1957). |

|||

Fichier:Flag of Hungary.svg|Drapeau de la république populaire de Hongrie (1957-1989). |

|||

Fichier:Coat of arms of Hungary (1957-1990).svg|Emblème de la république populaire de Hongrie (1957-1989). |

|||

</gallery> |

</gallery> |

||

== Mise en place == |

== Mise en place == |

||

[[Fichier:Soldat_russe_Memento_Park.jpg|thumb|left|Statue d'un soldat russe installée en 1947 au monument de la Libération à [[Gellért-hegy]] ([[Budapest]]).]] |

[[Fichier:Soldat_russe_Memento_Park.jpg|thumb|left|Statue d'un soldat russe installée en 1947 au monument de la Libération à [[Gellért-hegy]], aujourd'hui situé au [[Memento Park]] ([[Budapest]]).]] |

||

À l'automne |

À l'automne 1944, durant la [[Seconde Guerre mondiale]], l'Union soviétique envahit le territoire du [[Royaume de Hongrie (1920-1946)|Royaume de Hongrie]]. Le {{Date-|29 décembre 1944-}}, un parlement intérimaire, réuni à [[Debrecen]] et comptant notamment des représentants du [[Parti communiste hongrois]], du [[Parti social-démocrate de Hongrie]] et du Parti paysan, nomme chef du gouvernement le général [[Béla Miklós]]. Le [[Gouvernement d'unité nationale (Hongrie)|nouveau régime fasciste]] mis en place par l'[[Troisième Reich|Allemagne nazie]] est balayé en quelques mois par les combats. Début {{Date-|avril 1945}}, tout le territoire hongrois est occupé par les Soviétiques. À l'hiver 1945, des élections ont lieu mais, contrairement aux espoirs soviétiques, le [[Parti communiste hongrois]], réorganisé par [[Mátyás Rákosi]], ne remporte que 17 % des suffrages. En novembre, [[Zoltán Tildy]], chef du parti agrarien, prend la tête d'un gouvernement de coalition. Le {{Date-|1 février 1946}}, le Royaume de Hongrie est officiellement aboli, laissant place à la [[Deuxième République (Hongrie)|nouvelle république de Hongrie]]. Zoltán Tildy devient président de la République, tandis que [[Ferenc Nagy (politicien)|Ferenc Nagy]] le remplace à la tête du gouvernement. Cependant, le maréchal soviétique [[Kliment Vorochilov]] impose, en {{Date-|mars 1946}}, la présence des communistes au gouvernement : [[László Rajk (homme politique)|László Rajk]] devient ministre de l'intérieur et organise la police secrète [[Autorité de protection de l'État|Államvédelmi Hatóság]] (AVH). L'ancienne classe politique hongroise est victime de purges : des responsables politiques comme l'ancien chef du gouvernement [[István Bethlen]], sont déportés en URSS. Le {{Date-|31 mai 1947}}, Ferenc Nagy est contraint à la démission par les Soviétiques. [[Lajos Dinnyés]], membre du parti agrarien, le remplace à la tête du gouvernement, mais est contraint d'appliquer les politiques de nationalisations préconisées par les communistes. Les mines et les industries lourdes sont nationalisées, suivies des banques, puis de toutes les entreprises de plus de cent salariés. [[Mátyás Rákosi]], secrétaire général du Parti communiste hongrois, adopte une méthode désignée sous le nom de [[tactique du salami]], qui consiste à éliminer progressivement tous les adversaires politiques des communistes en suscitant scissions et fusions parmi les partis adverses ou en évinçant les politiciens rivaux. Aux élections de 1947, grâce aux pressions, à la division de l'opposition et à la manipulation du [[Vote|scrutin]], les communistes deviennent le premier parti en nombre de suffrages, mais ils ne réalisent qu'une progression relativement modeste (22 % contre 17 % aux précédentes élections). Le parti agrarien, puis le parti social-démocrate, sont contraints de fusionner avec le Parti communiste hongrois, qui devient le [[Parti des travailleurs hongrois]]. Le {{Date-|31 juillet 1948}}, Tildy démissionne, il est remplacé à la présidence de la République par le communiste [[Árpád Szakasits]]. Aux élections de 1949 une liste unique est présentée, elle obtient 95,6 % des suffrages. Le {{Date-|18 août 1949}}, l'assemblée adopte une nouvelle constitution. Le {{Date-|20 août 1949-}}, la république populaire de Hongrie est proclamée. |

||

== Le régime de Rákosi == |

== Le régime de Rákosi == |

||

| Ligne 94 : | Ligne 95 : | ||

[[Fichier:Flag of Hungary (1949-1956; 1-2 aspect ratio).svg|thumb|Drapeau de la république populaire de Hongrie de 1949 à 1956.]] |

[[Fichier:Flag of Hungary (1949-1956; 1-2 aspect ratio).svg|thumb|Drapeau de la république populaire de Hongrie de 1949 à 1956.]] |

||

[[Fichier:Bundesarchiv Bild 183-R78376, Budapest, II. Weltfestspiele, Festumzug, Komsomolzen.jpg|left|thumb|Défilé des militants du [[Komsomol]] à [[Budapest]], en 1949.|alt=Photo noir et blanc d'hommes en costume blanc portant un portrait de Staline.]] |

[[Fichier:Bundesarchiv Bild 183-R78376, Budapest, II. Weltfestspiele, Festumzug, Komsomolzen.jpg|left|thumb|Défilé des militants du [[Komsomol]] à [[Budapest]], en 1949.|alt=Photo noir et blanc d'hommes en costume blanc portant un portrait de Staline.]] |

||

[[Mátyás Rákosi]], chef du régime en tant que secrétaire général du Parti des travailleurs hongrois de 1948 à 1956, assure son autorité sur le pays en |

[[Mátyás Rákosi]], chef du régime en tant que secrétaire général du Parti des travailleurs hongrois de 1948 à 1956, assure son autorité sur le pays en opérant des purges parmi les opposants, réels ou supposés, les intellectuels et même certains membres du parti. En {{date-|mai 1949}}, [[László Rajk (homme politique)|László Rajk]] est arrêté. En septembre, il passe en procès, il {{citation|avoue}} être un agent à la solde de [[Josip Broz Tito|Tito]] : il est exécuté le {{date-|15 octobre}}. D'autres membres importants du parti, comme [[János Kádár]] sont également arrêtés par l'[[AVH]]. Rákosi, se voulant {{citation|le meilleur disciple de [[Joseph Staline|Staline]]}}<ref>Collectif, [https://books.google.fr/books?id=_kG7ZfZQrYcC&pg=PA189&dq=hongrie+rakosi&lr=#v=onepage&q=hongrie%20rakosi&f=false Histoire de l'Europe au XXe siècle, Volume 3], Complexe, 1999, p. 189</ref>, organise son propre [[culte de la personnalité]]<ref>Peter F. Sugar, Peter Hanak, Tibor Frank, '' A History of Hungary'', Indiana University Press, 1994, pp. 375-77</ref> et établit l'un des régimes les plus répressifs du bloc communiste en Europe<ref>Charles Gati,'' FailedIllusions: Moscow, Washington, Budapest, and the 1956 Hungarian Revolt'', Stanford University Press, 2006, pp. 9-12</ref>. L'AVH multiplie les arrestations. En six ans, entre 1948 et 1953, près de 1 300 000 personnes comparaissent devant les tribunaux, parmi lesquels des opposants politiques. {{nobr|695 623 condamnations}} sont prononcées, allant de l'amende à la peine capitale, avec une moyenne de {{nobr|116 000}} par an{{Pas clair|date=octobre 2021}} sur une population de 9,5 millions d'habitants<ref>[[Miklós Molnar]], Histoire de la Hongrie, Hatier, 1996, p. 390</ref>. L'Église catholique hongroise est réprimée et ses biens nationalisés ; le cardinal [[József Mindszenty]], arrêté en décembre 1948, est condamné après une parodie de procès. L'Église protestante hongroise est également réprimée. Rákosi lutte contre l'illettrisme, il s'emploie à développer un enseignement public laïc, l'enseignement religieux disparait des programmes scolaires mais parallèlement il fait diffuser la propagande du régime dans les écoles. Un [[Planification économique|plan quinquennal]] est adopté en 1950. L'agriculture est collectivisée et ses gains utilisés pour développer l'industrie lourde. L'économie hongroise souffre du remboursement de la dette de guerre imposée par l'URSS en 1947 ; la production industrielle lourde augmente notablement, mais les retards des industries légères entraînent des pénuries, tandis que les investissements dans l'industrie militaire, après le déclenchement de la [[guerre de Corée]], réduisent encore la production des biens de consommation. Le régime devient de plus en plus impopulaire. |

||

En tant que proche allié de [[Joseph Staline|Staline]], Rákosi est |

En tant que proche allié de [[Joseph Staline|Staline]], Rákosi est fragilisé par la mort de ce dernier : en {{Date-|juillet 1953}}, il doit céder à [[Imre Nagy]] la direction du gouvernement, qu'il avait prise en 1952. Rákosi demeure néanmoins premier secrétaire du parti, une lutte pour le pouvoir l'oppose bientôt à Nagy. Ce dernier autorise la sortie de prisons d'opposants politiques, allège le contrôle étatique sur les médias et envisage la tenue d'élections. En {{Date-|mars 1955}}, le parti, mené par Rákosi, condamne le {{citation|déviationnisme}} d'Imre Nagy. Le {{Date-|18 avril 1955}}, ce dernier est destitué par le parlement. Il est ensuite exclu du parti. Mais la [[déstalinisation]] impulsée par [[Nikita Khrouchtchev]] vient bientôt menacer à nouveau Rákosi, ses jours au pouvoir sont comptés. Khrouchtchev dénonce notamment comme une injustice la condamnation de László Rajk. Le {{Date-|18 juillet 1956}}, [[Mátyás Rákosi]] doit quitter la tête du parti. La nomination de son successeur, [[Ernő Gerő]], figure lui aussi du régime stalinien, ne calme nullement le mécontentement populaire. Le [[3 octobre]], le Parti réhabilite Rajk et d'autres victimes des purges. |

||

== L'insurrection de 1956 == |

== L'insurrection de 1956 == |

||

[[Fichier:Flag of the Hungarian Revolution (1956; 1-2 aspect ratio).svg|thumb|Drapeau avec l'emblème communiste découpé, utilisé pendant l'[[insurrection de Budapest]] en 1956.]] |

[[Fichier:Flag of the Hungarian Revolution (1956; 1-2 aspect ratio).svg|thumb|Drapeau avec l'emblème communiste découpé, utilisé pendant l'[[insurrection de Budapest]] en 1956.]] |

||

{{article détaillé|Insurrection de Budapest}} |

{{article détaillé|Insurrection de Budapest}} |

||

En juin |

En {{Date-|juin 1956}}, des [[Soulèvement de Poznań en 1956|grèves ouvrières]] qui ne passent pas inaperçues, se déclenchent en [[république populaire de Pologne]], elles sont impitoyablement réprimées, il y a une cinquantaine de morts. Le {{Date-|21 octobre 1956-}}, [[Władysław Gomułka]] est appelé au pouvoir pour sauver le régime. La situation polonaise fait boule de neige : le {{Date-|23 octobre 1956-}}, en Hongrie, des protestations étudiantes organisées (officiellement) pour soutenir les ouvriers de Pologne, tournent à l'insurrection populaire. Les troupes soviétiques prennent position dans [[Budapest]] mais une partie de l'armée hongroise fraternise avec les insurgés. Le Parti des travailleurs hongrois, dont [[János Kádár]] a pris la tête le {{Date-|25 octobre 1956-}}, rappelle le {{Date-|28 octobre- 1956-}} [[Imre Nagy]] à la tête du gouvernement. Nagy, entrainé par le mouvement populaire, annonce la formation d'un gouvernement de coalition et, le {{Date-|31 octobre 1956-}}, décrète le retrait de l'armée hongroise du [[pacte de Varsovie]]. Le {{Date-|30 octobre 1956-}}, le cardinal Mindszenty et d'autres prisonniers politiques sont libérés. Le {{Date-|1 novembre 1956-}}, il proclame la neutralité de la Hongrie auprès des instances de l'[[Organisation des Nations unies|ONU]]. |

||

Le |

Le {{Date-|4 novembre 1956-}}, les chars de l'[[Armée rouge]] entrent dans [[Budapest]] tandis que [[János Kádár]] fonde un contre-gouvernement fidèle à l'URSS. L'insurrection est matée dans le sang, la répression fait environ {{Unité|3000|victimes}} à Budapest. Il s'ensuit un exode de citoyens hongrois vers les pays voisins. Imre Nagy est arrêté et déporté ; il est exécuté deux ans plus tard. Mátyás Rákosi, jugé responsable de la situation par les Soviétiques, finit sa vie en exil au [[Kirghizistan]]. |

||

== Le régime de Kádár == |

== Le régime de Kádár == |

||

| Ligne 109 : | Ligne 110 : | ||

{{voir aussi|Socialisme du goulash}} |

{{voir aussi|Socialisme du goulash}} |

||

[[János Kádár]] reste à la tête du parti |

[[János Kádár]] reste à la tête du parti, rebaptisé [[Parti socialiste ouvrier hongrois]], jusqu'en 1988, il assume également à plusieurs reprises la direction du gouvernement. Une politique répressive est d'abord menée, elle se traduit par l'arrestation de plusieurs dizaines de milliers d'opposants. Cependant l'AVH est dissoute. Durant les années [[1960]], une relative libéralisation se fait jour, tandis que les derniers partisans de Rákosi perdent toute influence au sein du parti. En 1961, l’homosexualité est dépénalisée<ref>{{Lien web|langue=fr-FR|titre=Droits LGBT en Hongrie mariage gay et adoption d'un enfant|url=http://www.gayvoyageur.com/hongrie/droits-lgbt/|site=www.gayvoyageur.com|date=}}</ref>. Le régime resserre ses liens avec l'Union soviétique. En [[1967]], il renouvelle pour vingt ans son traité d'alliance avec celle-ci. À partir de 1970, il accueille secrètement une base de [[missile sol-sol|missiles nucléaires sol-sol]] de l'armée rouge sur son sol<ref>Émission ''le mur de Berlin, la guerre des espions'', TF1, 2009</ref>. Parallèlement une amnistie est décrétée et des réformes économiques sont progressivement engagées, l'[[économie de marché]] est introduite dans le domaine des biens et ses services. La censure des arts se fait plus légère. La relative libéralisation politique et économique amène à l'ouverture de relations commerciales avec l'ouest. Malgré ces réformes, la Hongrie reste une dictature. La police secrète, moins violente que sous le régime de Rákosi, demeure active, et les communistes contrôlent totalement la vie politique. Les conditions de vie sont généralement meilleures que dans les autres pays du bloc de l'est, mais la politique économique de Kádár se traduit également par une augmentation de la dette publique. |

||

D'après le philosophe [[Gáspár Miklós Tamás]] : « ce pouvoir offrait une sécurité sociale efficace, le plein-emploi, une meilleure politique de santé publique, des loisirs bon marché ou gratuits, de meilleures conditions de vie matérielles. Tout cela, certes, au prix de l’hypocrisie, de la censure, de l’absence de choix offert au consommateur et du conformisme. Le régime était qualifié de « socialiste » ou de « communiste » ; il s’agissait en fait d’un État-providence conservateur sur les plans moral et culturel. Il a introduit dans une société rurale et archaïque les standards de vie modernes, de la plomberie à l’alphabétisation, sans oublier l’affranchissement des servitudes de l’ancien monde, en particulier la soumission à l’aristocratie<ref>{{Article|langue=fr|titre=Hongrie, laboratoire d’une nouvelle droite|périodique=Le Monde diplomatique|date=2012-02-01|lire en ligne=https://www.monde-diplomatique.fr/2012/02/TAMAS/47418|consulté le=2018-04-18}}</ref>. » |

D'après le philosophe [[Gáspár Miklós Tamás]] : « ce pouvoir offrait une sécurité sociale efficace, le plein-emploi, une meilleure politique de santé publique, des loisirs bon marché ou gratuits, de meilleures conditions de vie matérielles. Tout cela, certes, au prix de l’hypocrisie, de la censure, de l’absence de choix offert au consommateur et du conformisme. Le régime était qualifié de « socialiste » ou de « communiste » ; il s’agissait en fait d’un État-providence conservateur sur les plans moral et culturel. Il a introduit dans une société rurale et archaïque les standards de vie modernes, de la plomberie à l’alphabétisation, sans oublier l’affranchissement des servitudes de l’ancien monde, en particulier la soumission à l’aristocratie<ref>{{Article|langue=fr|titre=Hongrie, laboratoire d’une nouvelle droite|périodique=Le Monde diplomatique|date=2012-02-01|lire en ligne=https://www.monde-diplomatique.fr/2012/02/TAMAS/47418|consulté le=2018-04-18}}</ref>. » |

||

| Ligne 117 : | Ligne 118 : | ||

== Transition vers la démocratie == |

== Transition vers la démocratie == |

||

En mai |

En {{Date-|mai 1988}}, [[János Kádár]], âgé de {{Nobr|76 ans}}, malade, cède sa place de secrétaire général du parti à [[Károly Grósz]]. Les cadres réformateurs prennent progressivement le contrôle du [[Parti socialiste ouvrier hongrois]] ; [[Imre Pozsgay]] entre au politburo. L'opposition redouble d'activité : le [[Forum démocrate hongrois]] est formé la même année. Le {{date-|28 janvier 1989}}, Pozsgay qualifie publiquement l'[[insurrection de Budapest]] de « soulèvement populaire », et non de contre-révolution : devant l'absence de réaction soviétique, les réformateurs communistes estiment avoir le champ libre. En {{Date-|février 1989}}, le Parti accepte le principe du [[multipartisme]]. En avril, l'URSS accepte de retirer, sous deux ans, ses troupes de Hongrie. Le {{date-|2|mai|1989}}, les barbelés à la frontière austro-hongroise commencent à être enlevés. Les protagonistes de l'insurrection de Budapest de 1956 sont réhabilités : en {{Date-|juin 1989}}, [[Imre Nagy]] reçoit des funérailles officielles. János Kádár meurt le {{Date-|6 juillet 1989-}}, le jour même où Nagy est officiellement réhabilité par la Cour suprême. À l'{{Nobr|été 1989}}, une table ronde réunit tous les partis pour définir les modalités de la transition démocratique. Début octobre, les réformateurs comme [[Imre Pozsgay]], [[Gyula Horn]] et [[Miklós Németh]] l'emportent sur le conservateur [[Károly Grósz]] au sein du Parti : celui-ci s'auto-dissout, les réformateurs forment le [[Parti socialiste hongrois]], tandis que les conservateurs fondent le [[Parti ouvrier hongrois]]. Le {{Date-|16 octobre 1989-}}, le parlement hongrois ouvre une session historique, au terme de laquelle le principe des élections libres est adopté. La constitution est radicalement révisée. Le [[23 octobre]], jour anniversaire de l'insurrection de Budapest, [[Brunó Straub]], chef de l'État, est remplacé par [[Mátyás Szűrös]]. Ce dernier annonce la fin officielle de la république populaire de Hongrie, qui prend alors le nom de « république de Hongrie ». En 1990, les premières élections législatives libres sont remportées par le Forum démocrate hongrois, tandis que le Parti communiste ouvrier hongrois n'obtient aucun élu. |

||

== Annexes == |

== Annexes == |

||

| Ligne 128 : | Ligne 129 : | ||

* [[Rideau de fer]] |

* [[Rideau de fer]] |

||

=== |

=== Liens externes === |

||

* {{Autorité}} |

|||

* {{Bases}} |

|||

* {{Dictionnaires}} |

|||

== Notes et références == |

|||

{{Références}} |

{{Références}} |

||

| Ligne 140 : | Ligne 146 : | ||

[[Catégorie:Politique en Hongrie]] |

[[Catégorie:Politique en Hongrie]] |

||

[[Catégorie:Régime à parti unique|Hongrie]] |

[[Catégorie:Régime à parti unique|Hongrie]] |

||

[[Catégorie:Bloc de l'Est]] |

|||

[[Catégorie:République populaire de Hongrie|*]] |

|||

Dernière version du 14 juin 2023 à 16:37

(hu) Magyar Népköztársaság

–

(40 ans, 2 mois et 3 jours)

Drapeau de la république populaire de Hongrie à partir de 1957. |

Emblème de la république populaire de Hongrie à partir de 1957. |

| Devise | en hongrois : Világ proletárjai, egyesüljetek! (« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! ») |

|---|---|

| Hymne | Himnusz |

| Statut | République, État communiste à parti unique. |

|---|---|

| Capitale | Budapest |

| Langue(s) | Hongrois |

| Religion | État laïque (de jure), athéisme d'État (de facto), catholicisme |

| Monnaie | Forint hongrois |

| Population | |

|---|---|

| • 1960 | 9 961 044 hab |

| • 1970 | 10 322 099 hab |

| • 1980 | 10 709 463 hab |

| Superficie | 93 028 km2 |

|---|

| Nouvelle constitution. | |

| Proclamation officielle. | |

| Début de l'insurrection de Budapest. | |

| Nouvelle constitution, fin du régime communiste. |

| (1e) 1949 – 1956 | Mátyás Rákosi |

|---|---|

| (De) 1956 | Ernő Gerő |

| (1e) 1956 – 1988 | János Kádár |

|---|---|

| (De) 1988 – 1989 | Károly Grósz |

| 1949 – 1950 | Árpád Szakasits |

|---|---|

| 1950 – 1952 | Sándor Rónai |

| 1952 – 1967 | István Dobi |

| 1967 – 1987 | Pál Losonczi |

| 1987 – 1988 | Károly Németh |

| 1988 – 1989 | Brunó Straub |

| (1e) 1949 – 1952 | István Dobi |

|---|---|

| (De) 1988 – 1989 | Miklós Németh |

| Parlement monocaméral | Assemblée nationale |

|---|

Entités précédentes :

Entités suivantes :

La république populaire de Hongrie (également traduit par République populaire hongroise ou République démocratique hongroise) était le nom officiel de la Hongrie de 1949 à 1989, lorsqu'elle faisait partie des « démocraties populaires » membres de la sphère d'influence de l'Union soviétique désignée sous le nom de bloc de l'Est. Se réclamant du marxisme-léninisme, le régime demeura en place jusqu'à la chute du bloc communiste en Europe. La république populaire de Hongrie se présentait comme héritière de la république des Conseils dirigée en 1919 par Béla Kun. Elle était membre du pacte de Varsovie et du Conseil d'assistance économique mutuelle.

Symboles[modifier | modifier le code]

La république populaire de Hongrie utilisa pendant la période socialiste, trois drapeaux et trois emblèmes :

-

Drapeau de la république populaire de Hongrie (1949-1956).

-

Emblème de la république populaire de Hongrie (1949-1956).

-

Drapeau de la république populaire de Hongrie (1956-1957).

-

Armoiries de la république populaire de Hongrie (1956-1957).

-

Drapeau de la république populaire de Hongrie (1957-1989).

-

Emblème de la république populaire de Hongrie (1957-1989).

Mise en place[modifier | modifier le code]

À l'automne 1944, durant la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique envahit le territoire du Royaume de Hongrie. Le , un parlement intérimaire, réuni à Debrecen et comptant notamment des représentants du Parti communiste hongrois, du Parti social-démocrate de Hongrie et du Parti paysan, nomme chef du gouvernement le général Béla Miklós. Le nouveau régime fasciste mis en place par l'Allemagne nazie est balayé en quelques mois par les combats. Début , tout le territoire hongrois est occupé par les Soviétiques. À l'hiver 1945, des élections ont lieu mais, contrairement aux espoirs soviétiques, le Parti communiste hongrois, réorganisé par Mátyás Rákosi, ne remporte que 17 % des suffrages. En novembre, Zoltán Tildy, chef du parti agrarien, prend la tête d'un gouvernement de coalition. Le , le Royaume de Hongrie est officiellement aboli, laissant place à la nouvelle république de Hongrie. Zoltán Tildy devient président de la République, tandis que Ferenc Nagy le remplace à la tête du gouvernement. Cependant, le maréchal soviétique Kliment Vorochilov impose, en , la présence des communistes au gouvernement : László Rajk devient ministre de l'intérieur et organise la police secrète Államvédelmi Hatóság (AVH). L'ancienne classe politique hongroise est victime de purges : des responsables politiques comme l'ancien chef du gouvernement István Bethlen, sont déportés en URSS. Le , Ferenc Nagy est contraint à la démission par les Soviétiques. Lajos Dinnyés, membre du parti agrarien, le remplace à la tête du gouvernement, mais est contraint d'appliquer les politiques de nationalisations préconisées par les communistes. Les mines et les industries lourdes sont nationalisées, suivies des banques, puis de toutes les entreprises de plus de cent salariés. Mátyás Rákosi, secrétaire général du Parti communiste hongrois, adopte une méthode désignée sous le nom de tactique du salami, qui consiste à éliminer progressivement tous les adversaires politiques des communistes en suscitant scissions et fusions parmi les partis adverses ou en évinçant les politiciens rivaux. Aux élections de 1947, grâce aux pressions, à la division de l'opposition et à la manipulation du scrutin, les communistes deviennent le premier parti en nombre de suffrages, mais ils ne réalisent qu'une progression relativement modeste (22 % contre 17 % aux précédentes élections). Le parti agrarien, puis le parti social-démocrate, sont contraints de fusionner avec le Parti communiste hongrois, qui devient le Parti des travailleurs hongrois. Le , Tildy démissionne, il est remplacé à la présidence de la République par le communiste Árpád Szakasits. Aux élections de 1949 une liste unique est présentée, elle obtient 95,6 % des suffrages. Le , l'assemblée adopte une nouvelle constitution. Le , la république populaire de Hongrie est proclamée.

Le régime de Rákosi[modifier | modifier le code]

Mátyás Rákosi, chef du régime en tant que secrétaire général du Parti des travailleurs hongrois de 1948 à 1956, assure son autorité sur le pays en opérant des purges parmi les opposants, réels ou supposés, les intellectuels et même certains membres du parti. En , László Rajk est arrêté. En septembre, il passe en procès, il « avoue » être un agent à la solde de Tito : il est exécuté le . D'autres membres importants du parti, comme János Kádár sont également arrêtés par l'AVH. Rákosi, se voulant « le meilleur disciple de Staline »[1], organise son propre culte de la personnalité[2] et établit l'un des régimes les plus répressifs du bloc communiste en Europe[3]. L'AVH multiplie les arrestations. En six ans, entre 1948 et 1953, près de 1 300 000 personnes comparaissent devant les tribunaux, parmi lesquels des opposants politiques. 695 623 condamnations sont prononcées, allant de l'amende à la peine capitale, avec une moyenne de 116 000 par an[pas clair] sur une population de 9,5 millions d'habitants[4]. L'Église catholique hongroise est réprimée et ses biens nationalisés ; le cardinal József Mindszenty, arrêté en décembre 1948, est condamné après une parodie de procès. L'Église protestante hongroise est également réprimée. Rákosi lutte contre l'illettrisme, il s'emploie à développer un enseignement public laïc, l'enseignement religieux disparait des programmes scolaires mais parallèlement il fait diffuser la propagande du régime dans les écoles. Un plan quinquennal est adopté en 1950. L'agriculture est collectivisée et ses gains utilisés pour développer l'industrie lourde. L'économie hongroise souffre du remboursement de la dette de guerre imposée par l'URSS en 1947 ; la production industrielle lourde augmente notablement, mais les retards des industries légères entraînent des pénuries, tandis que les investissements dans l'industrie militaire, après le déclenchement de la guerre de Corée, réduisent encore la production des biens de consommation. Le régime devient de plus en plus impopulaire.

En tant que proche allié de Staline, Rákosi est fragilisé par la mort de ce dernier : en , il doit céder à Imre Nagy la direction du gouvernement, qu'il avait prise en 1952. Rákosi demeure néanmoins premier secrétaire du parti, une lutte pour le pouvoir l'oppose bientôt à Nagy. Ce dernier autorise la sortie de prisons d'opposants politiques, allège le contrôle étatique sur les médias et envisage la tenue d'élections. En , le parti, mené par Rákosi, condamne le « déviationnisme » d'Imre Nagy. Le , ce dernier est destitué par le parlement. Il est ensuite exclu du parti. Mais la déstalinisation impulsée par Nikita Khrouchtchev vient bientôt menacer à nouveau Rákosi, ses jours au pouvoir sont comptés. Khrouchtchev dénonce notamment comme une injustice la condamnation de László Rajk. Le , Mátyás Rákosi doit quitter la tête du parti. La nomination de son successeur, Ernő Gerő, figure lui aussi du régime stalinien, ne calme nullement le mécontentement populaire. Le 3 octobre, le Parti réhabilite Rajk et d'autres victimes des purges.

L'insurrection de 1956[modifier | modifier le code]

En , des grèves ouvrières qui ne passent pas inaperçues, se déclenchent en république populaire de Pologne, elles sont impitoyablement réprimées, il y a une cinquantaine de morts. Le , Władysław Gomułka est appelé au pouvoir pour sauver le régime. La situation polonaise fait boule de neige : le , en Hongrie, des protestations étudiantes organisées (officiellement) pour soutenir les ouvriers de Pologne, tournent à l'insurrection populaire. Les troupes soviétiques prennent position dans Budapest mais une partie de l'armée hongroise fraternise avec les insurgés. Le Parti des travailleurs hongrois, dont János Kádár a pris la tête le , rappelle le Imre Nagy à la tête du gouvernement. Nagy, entrainé par le mouvement populaire, annonce la formation d'un gouvernement de coalition et, le , décrète le retrait de l'armée hongroise du pacte de Varsovie. Le , le cardinal Mindszenty et d'autres prisonniers politiques sont libérés. Le , il proclame la neutralité de la Hongrie auprès des instances de l'ONU.

Le , les chars de l'Armée rouge entrent dans Budapest tandis que János Kádár fonde un contre-gouvernement fidèle à l'URSS. L'insurrection est matée dans le sang, la répression fait environ 3 000 victimes à Budapest. Il s'ensuit un exode de citoyens hongrois vers les pays voisins. Imre Nagy est arrêté et déporté ; il est exécuté deux ans plus tard. Mátyás Rákosi, jugé responsable de la situation par les Soviétiques, finit sa vie en exil au Kirghizistan.

Le régime de Kádár[modifier | modifier le code]

János Kádár reste à la tête du parti, rebaptisé Parti socialiste ouvrier hongrois, jusqu'en 1988, il assume également à plusieurs reprises la direction du gouvernement. Une politique répressive est d'abord menée, elle se traduit par l'arrestation de plusieurs dizaines de milliers d'opposants. Cependant l'AVH est dissoute. Durant les années 1960, une relative libéralisation se fait jour, tandis que les derniers partisans de Rákosi perdent toute influence au sein du parti. En 1961, l’homosexualité est dépénalisée[5]. Le régime resserre ses liens avec l'Union soviétique. En 1967, il renouvelle pour vingt ans son traité d'alliance avec celle-ci. À partir de 1970, il accueille secrètement une base de missiles nucléaires sol-sol de l'armée rouge sur son sol[6]. Parallèlement une amnistie est décrétée et des réformes économiques sont progressivement engagées, l'économie de marché est introduite dans le domaine des biens et ses services. La censure des arts se fait plus légère. La relative libéralisation politique et économique amène à l'ouverture de relations commerciales avec l'ouest. Malgré ces réformes, la Hongrie reste une dictature. La police secrète, moins violente que sous le régime de Rákosi, demeure active, et les communistes contrôlent totalement la vie politique. Les conditions de vie sont généralement meilleures que dans les autres pays du bloc de l'est, mais la politique économique de Kádár se traduit également par une augmentation de la dette publique.

D'après le philosophe Gáspár Miklós Tamás : « ce pouvoir offrait une sécurité sociale efficace, le plein-emploi, une meilleure politique de santé publique, des loisirs bon marché ou gratuits, de meilleures conditions de vie matérielles. Tout cela, certes, au prix de l’hypocrisie, de la censure, de l’absence de choix offert au consommateur et du conformisme. Le régime était qualifié de « socialiste » ou de « communiste » ; il s’agissait en fait d’un État-providence conservateur sur les plans moral et culturel. Il a introduit dans une société rurale et archaïque les standards de vie modernes, de la plomberie à l’alphabétisation, sans oublier l’affranchissement des servitudes de l’ancien monde, en particulier la soumission à l’aristocratie[7]. »

En , 62 % des Hongrois déclaraient regretter la Hongrie socialiste de Kádár, selon un sondage de l’institut allemand gfk-Hungaria[8].

Transition vers la démocratie[modifier | modifier le code]

En , János Kádár, âgé de 76 ans, malade, cède sa place de secrétaire général du parti à Károly Grósz. Les cadres réformateurs prennent progressivement le contrôle du Parti socialiste ouvrier hongrois ; Imre Pozsgay entre au politburo. L'opposition redouble d'activité : le Forum démocrate hongrois est formé la même année. Le , Pozsgay qualifie publiquement l'insurrection de Budapest de « soulèvement populaire », et non de contre-révolution : devant l'absence de réaction soviétique, les réformateurs communistes estiment avoir le champ libre. En , le Parti accepte le principe du multipartisme. En avril, l'URSS accepte de retirer, sous deux ans, ses troupes de Hongrie. Le , les barbelés à la frontière austro-hongroise commencent à être enlevés. Les protagonistes de l'insurrection de Budapest de 1956 sont réhabilités : en , Imre Nagy reçoit des funérailles officielles. János Kádár meurt le , le jour même où Nagy est officiellement réhabilité par la Cour suprême. À l'été 1989, une table ronde réunit tous les partis pour définir les modalités de la transition démocratique. Début octobre, les réformateurs comme Imre Pozsgay, Gyula Horn et Miklós Németh l'emportent sur le conservateur Károly Grósz au sein du Parti : celui-ci s'auto-dissout, les réformateurs forment le Parti socialiste hongrois, tandis que les conservateurs fondent le Parti ouvrier hongrois. Le , le parlement hongrois ouvre une session historique, au terme de laquelle le principe des élections libres est adopté. La constitution est radicalement révisée. Le 23 octobre, jour anniversaire de l'insurrection de Budapest, Brunó Straub, chef de l'État, est remplacé par Mátyás Szűrös. Ce dernier annonce la fin officielle de la république populaire de Hongrie, qui prend alors le nom de « république de Hongrie ». En 1990, les premières élections législatives libres sont remportées par le Forum démocrate hongrois, tandis que le Parti communiste ouvrier hongrois n'obtient aucun élu.

Annexes[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

- Histoire de la Hongrie

- Bloc de l'Est - Guerre froide

- Communisme - Perestroïka

- Chute des régimes communistes en Europe

- Rideau de fer

Liens externes[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

- Collectif, Histoire de l'Europe au XXe siècle, Volume 3, Complexe, 1999, p. 189

- Peter F. Sugar, Peter Hanak, Tibor Frank, A History of Hungary, Indiana University Press, 1994, pp. 375-77

- Charles Gati, FailedIllusions: Moscow, Washington, Budapest, and the 1956 Hungarian Revolt, Stanford University Press, 2006, pp. 9-12

- Miklós Molnar, Histoire de la Hongrie, Hatier, 1996, p. 390

- « Droits LGBT en Hongrie mariage gay et adoption d'un enfant », sur www.gayvoyageur.com

- Émission le mur de Berlin, la guerre des espions, TF1, 2009

- « Hongrie, laboratoire d’une nouvelle droite », Le Monde diplomatique, (lire en ligne, consulté le )

- (en) « A public opinion survey about János Kádár and the Kádár regime from 1989 », sur Hungarian Spectrum, (consulté le ).