« Longitude » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile |

Révocation des modifications de 2601:18d:8801:5880:29b0:6a1:8448:ed32 (retour à la dernière version de Ariel Provost) ; Vandalisme |

||

| (43 versions intermédiaires par 27 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{Article général|Coordonnées géographiques}} |

{{Article général|Coordonnées géographiques}} |

||

[[Image: |

[[Image:Longitude blue-fr.svg|vignette|droite|Les méridiens passent par les pôles]] |

||

| ⚫ | La '''longitude''' d'un point sur Terre (ou sur une autre [[sphère]]) est une [[coordonnée géographique]] représentée par une valeur angulaire, expression du positionnement [[Est (point cardinal)|est]]-[[Ouest (point cardinal)|ouest]] du point. Une longitude se mesure par rapport à une référence arbitraire qui, sur Terre, est généralement le [[méridien de Greenwich]]. Les points de même longitude appartiennent à une ligne épousant la [[courbure terrestre]], coupant l'équateur à [[angle droit]] et reliant le [[pôle Nord]] au [[pôle Sud]]. Cette ligne est appelée « [[méridien]] ». À la différence des [[latitude|latitudes]] (positions [[nord]]-[[sud]]), qui bénéficient de l'[[Équateur (ligne équinoxiale)|équateur]] et des pôles comme références naturelles, il n’existe pas de telle référence pour les longitudes. Une longitude, généralement notée λ, est donc une mesure [[angle|angulaire]] sur 360° par rapport à un méridien de référence, avec une étendue de −180°, vers l'ouest, à +180°, vers l'est<ref>Ce nombre est parfois noté sans signe, la direction est ou ouest étant suffisante pour le caractériser : 180° ouest, 180° est.</ref>{{,}}<ref>{{lien web|url=https://docs.qgis.org/2.8/fr/docs/gentle_gis_introduction/coordinate_reference_systems.html#figure-geographic-crs|titre=Systèmes de coordonnées de références - Lignes de longitude}}</ref>. Par convention, le méridien de référence, qui correspond aux points de longitude 0°, est le méridien de Greenwich. |

||

La '''longitude''' est une [[coordonnée géographique]] représentée par une valeur angulaire, expression du positionnement [[Est (point cardinal)|est]]-[[Ouest (point cardinal)|ouest]] d'un point sur [[Terre]] (ou sur une autre [[sphère]]). La longitude de référence sur Terre est le [[méridien de Greenwich]]. |

|||

== Définition == |

|||

| ⚫ | |||

== Historique == |

== Historique == |

||

[[ |

[[Fichier:Géographie Buffier-Carte d'Europe.jpg|vignette|Carte de l'Europe, du milieu du {{s-|XVIII}}, qui donne un méridien 0 passant par les [[îles Canaries]], selon une ordonnance de 1634 du roi [[Louis XIII de France]].]] |

||

Les [[astronome]]s britanniques choisirent comme méridien d'origine une ligne [[nord]]-[[sud]] passant par l'[[observatoire royal de Greenwich]] près de [[Londres]] au [[Royaume-Uni]]. Ce méridien est désormais utilisé comme méridien de référence pour le calcul des [[fuseau horaire|fuseaux horaires]] à la suite de la conférence internationale sur l’uniformisation des longitudes et de l’heure à Washington en 1884, où furent décidés à la fois le méridien Zéro et les 24 fuseaux horaires. Son équivalent français, le [[méridien de Paris]] donnait l'heure de Paris (heure légale française depuis 1891<ref>Avant 1891, les régions françaises avaient des heures locales variant selon les longitudes de ces régions.</ref> qui avançait de 9 minutes et 21 secondes par rapport à l'heure de Greenwich et ne s'harmonisait pas au système des fuseaux horaires) et fut alors abandonné en contrepartie notamment d'une adoption du système métrique par les Anglais<ref>[http://www.bloghorloger.ch/418/meridien-zero-conference-de-washington-en-1884/ Méridien zéro: Conférence de Washington en 1884]</ref>. Il fut jugé également inférieur à celui de Greenwich, ce dernier |

Les [[astronome]]s [[britanniques]] choisirent comme méridien d'origine une ligne [[nord]]-[[sud]] passant par l'[[observatoire royal de Greenwich]] près de [[Londres]] au [[Royaume-Uni]]. Ce méridien est désormais utilisé comme méridien de référence pour le calcul des [[fuseau horaire|fuseaux horaires]] à la suite de la conférence internationale sur l’uniformisation des longitudes et de l’heure à [[Washington (district de Columbia)|Washington]] en 1884, où furent décidés à la fois le méridien Zéro et les 24 fuseaux horaires. Son équivalent français, le [[méridien de Paris]] donnait l'heure de Paris (heure légale française depuis 1891<ref>Avant 1891, les régions françaises avaient des heures locales variant selon les longitudes de ces régions.</ref> qui avançait de {{nobr|9 minutes}} et {{nobr|21 secondes}} par rapport à l'heure de Greenwich et ne s'harmonisait pas au système des fuseaux horaires) et fut alors abandonné en contrepartie notamment d'une adoption du système métrique par les Anglais<ref>[http://www.bloghorloger.ch/418/meridien-zero-conference-de-washington-en-1884/ Méridien zéro: Conférence de Washington en 1884]</ref>. Il fut jugé également inférieur à celui de Greenwich. En effet, ce dernier, proche de la Tamise, était spécialisé dans le contrôle des [[Chronomètre de marine|montres de marine]] alors que le transport de ces montres par diligence entre l'Observatoire de Paris et les ports les déréglait quelque peu. Enfin, la majorité des marins du monde utilisaient comme [[Éphéméride (astronomie)|éphéméride]] ''[[The Nautical Almanac]]'' se basant sur le méridien de Greenwich<ref>[[Image:Speaker Icon.svg|17px]] : [http://www.franceculture.com/emission-la-marche-des-sciences-1911-la-france-passe-a-l-heure-de-greenwich-2011-03-03.html 1911 : La France passe à l'heure de Greenwich], émission ''La marche des sciences'' sur [[France Culture]], 3 mars 2011</ref>. |

||

=== Nécessité du calcul de la longitude === |

=== Nécessité du calcul de la longitude === |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Devant le nombre d'accidents maritimes dus à l'absence de méthode suffisamment précise pour déterminer la position est-ouest des navires, le [[Parlement du Royaume-Uni|parlement britannique]], sous la pression des commerçants et armateurs, vota une loi. Dans cette loi dite ''[[Longitude Act]]'' de 1714, la Grande-Bretagne offrait un prix de {{formatnum:20000}} [[Livre sterling|livres sterling]] (plusieurs millions d'[[euro]]s d'aujourd'hui) à toute personne capable de concevoir un moyen de déterminer la longitude de façon pratique, fiable, en toute circonstance à bord d'un bâtiment en mer. |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Devant le nombre d'accidents maritimes dus à l'absence de méthode suffisamment précise pour déterminer la position est-ouest des navires, le [[parlement britannique]], sous la pression des commerçants et armateurs, vota une loi. Dans cette loi dite ''[[Longitude Act]]'' de |

||

=== Méthodes astronomiques === |

=== Méthodes astronomiques === |

||

Les [[astronome]]s britanniques étaient persuadés que la solution ne pouvait se trouver que dans l'observation et la connaissance de la mécanique céleste, celle-ci étant d'une grande précision. Tous les astronomes cherchèrent longuement, en se basant sur l'observation de différents astres, des planètes et de leurs satellites, et dressèrent des tables de prévision de position de ces objets célestes. Mais ces méthodes ont toutes le même point faible pour un marin |

Les [[astronome]]s britanniques étaient persuadés que la solution ne pouvait se trouver que dans l'observation et la connaissance de la mécanique céleste, celle-ci étant d'une grande précision. Tous les astronomes cherchèrent longuement, en se basant sur l'observation de différents astres, des planètes et de leurs satellites, et dressèrent des tables de prévision de position de ces objets célestes. Mais ces méthodes ont toutes le même point faible pour un marin : elles réclament des conditions difficiles à réunir sur les bâtiments en haute mer. Entre les mouvements imprévisibles des bateaux, les conditions atmosphériques idéales rares et une complexité des différentes mesures et calculs, aucune ne satisfaisait donc aux conditions édictées par la ''commission du Longitude act'' chargée d'examiner les différents projets et réalisations en compétition pour gagner les {{nombre|20000 £}} . |

||

=== Utilisation du décalage horaire === |

=== Utilisation du décalage horaire === |

||

La plus simple consiste à déterminer la différence entre l'[[ |

La plus simple consiste à déterminer la différence entre l'[[heure]] ([[Temps solaire|solaire]]) locale et l'heure (solaire) d'un méridien de référence. Mais pour exécuter ce calcul, il faut connaître l'heure précise au méridien de référence et l'heure locale exacte. |

||

Les problèmes étaient de deux ordres : |

Les problèmes étaient de deux ordres : |

||

* |

* technologique : à cette époque et aujourd'hui encore, on appelle [[chronomètre]] toute [[horloge]] assez précise. Or aucun chronomètre n'était capable de fonctionner correctement en mer sur une longue durée ; |

||

* |

* physique : Les horloges à balancier ont une période qui dépend de ''g'' (valeur de l'accélération de la [[pesanteur]]), or celle-ci n'est pas constante à la surface du globe et, pire, elle est variable en mer où la houle provoque des décélérations et accélérations parasites ; de plus le ressort à spirale utilisé pour les chronomètres de poche a une période dépendante de la température. |

||

Le défi était donc de réussir à fabriquer une horloge suffisamment précise, dont la période |

Le défi était donc de réussir à fabriquer une horloge suffisamment précise, dont la période serait indépendante du lieu géographique et pourrait supporter les aléas d'un voyage sur toutes les mers du globe. |

||

Celle-ci fut réalisée et même plusieurs fois améliorée, par [[John Harrison (horloger)|John Harrison]], [[horloger]] [[autodidacte]] en [[1734]]. Il mit en application des travaux de [[Christian Huygens]] et de [[Robert Hooke]] sur le [[ressort]] |

Celle-ci fut réalisée et même plusieurs fois améliorée, par [[John Harrison (horloger)|John Harrison]], [[horloger]] [[autoformation|autodidacte]] en [[1734]]. Il mit en application des travaux de [[Christian Huygens]] et de [[Robert Hooke]] sur le [[ressort]] à spirale et construisit un nouveau type de mécanisme. Il utilisa des alliages de [[laiton]] et d'[[acier]] afin de contrôler les dilatations. Son ''garde temps de marine H4'' [[1755]] avait une précision de ±4,5 [[seconde (temps)|secondes]] sur {{nobr|10 jours}}. Le prix promis par la loi finit par lui être remis après bien des péripéties en [[1773]]. Cependant, le système de positionnement astronomique prôné par [[Nevil Maskelyne]], son concurrent, continua à être le plus utilisé, essentiellement pour des raisons de coût. |

||

Les différents modèles de chronomètre d'Harrison sont aujourd'hui conservés à l'[[observatoire royal de Greenwich]]. |

Les différents modèles de chronomètre d'Harrison sont aujourd'hui conservés à l'[[observatoire royal de Greenwich]]. |

||

| Ligne 41 : | Ligne 36 : | ||

Mais c'est surtout la radio au {{s|XX|e}} qui permit de connaître avec précision l'heure GMT (Greenwich mean time) en tout lieu du globe et donc de calculer la longitude du navire. |

Mais c'est surtout la radio au {{s|XX|e}} qui permit de connaître avec précision l'heure GMT (Greenwich mean time) en tout lieu du globe et donc de calculer la longitude du navire. |

||

Depuis 1995, le système [[Global Positioning System|GPS]], associant plusieurs [[satellite artificiel|satellites]] à un [[Récepteur GPS|récepteur]] [[calculateur]] portatif, permet de connaître instantanément sa |

Depuis 1995, le système [[Global Positioning System|GPS]], associant plusieurs [[satellite artificiel|satellites]] à un [[Récepteur GPS|récepteur]] [[calculateur]] portatif, permet à tout navigateur de connaître instantanément sa vitesse de déplacement et sa position : longitude, latitude et altitude. |

||

== Notes et références == |

== Notes et références == |

||

* [[Dava Sobel]], ''Longitude'', Seuil Points Science, 1998 {{ISBN|2-02-033858-0}} |

|||

| ⚫ | |||

{{Références}} |

{{Références}} |

||

== Voir aussi == |

== Voir aussi == |

||

=== Bibliographie === |

|||

* {{ouvrage| langue=fr| langue originale=en| auteur1=[[Dava Sobel]]| traducteur=Gerald Messadié| titre=Longitude| sous-titre=L'histoire vraie d'un génie solitaire qui résolut la plus grande énigme scientifique de son temps| titre original=Longitude. The True Story of a Lone Genius Who Solved the Greatest Scientific Problem of His Time| éditeur=[[Éditions Jean-Claude Lattès]]| date=novembre 1996| pages totales=197| isbn=2-7096-1743-9}} |

|||

| ⚫ | |||

=== Articles connexes === |

=== Articles connexes === |

||

* [[Astronomie]] |

* [[Astronomie]] |

||

| Ligne 54 : | Ligne 51 : | ||

* [[Fuseau horaire]] |

* [[Fuseau horaire]] |

||

* [[Latitude]] |

* [[Latitude]] |

||

* [[Lignes de latitude et longitude égales]] |

* [[Lignes de latitude et longitude égales]] |

||

* [[Mesure de longitude]] |

* [[Mesure de longitude]] |

||

* [[Navigation]] |

* [[Navigation]] |

||

| Ligne 63 : | Ligne 60 : | ||

* {{en}} [http://www.webkuehn.de/hobbys/wikipedia/geokoordinaten/index_en.htm Geocoordinates from Wikipedia for Google Earth] |

* {{en}} [http://www.webkuehn.de/hobbys/wikipedia/geokoordinaten/index_en.htm Geocoordinates from Wikipedia for Google Earth] |

||

* [http://www.heavens-above.com/SelectTown.aspx Base de données de Heavens-Above GmbH] (longitude et latitude de villes et villages du monde) |

* [http://www.heavens-above.com/SelectTown.aspx Base de données de Heavens-Above GmbH] (longitude et latitude de villes et villages du monde) |

||

* {{lien brisé|url=http://www.ign.fr/affiche_rubrique.asp?rbr_id=1745&lng_id=FR| Formulaire de recherche de l'Institut géographique national (IGN) |

* {{lien brisé|url=http://www.ign.fr/affiche_rubrique.asp?rbr_id=1745&lng_id=FR| Formulaire de recherche de l'Institut géographique national (IGN), seule autorité en la matière en France, pour la longitude et la latitude, exprimées en degrés (°), minutes (') et secondes ("), les coordonnées correspondant à celles de la mairie de la commune.}} |

||

{{Palette|Méridiens et parallèles|Coordonnées géographiques}}{{Portail|maritime|aéronautique|Cartographie|information géographique|Voile}} |

{{Palette|Méridiens et parallèles|Coordonnées géographiques}}{{Portail|maritime|aéronautique|Cartographie|information géographique|Voile}} |

||

[[Catégorie:Longitude| |

[[Catégorie:Longitude| ]] |

||

[[Catégorie:Cartographie]] |

[[Catégorie:Cartographie]] |

||

[[Catégorie:Vocabulaire maritime]] |

[[Catégorie:Vocabulaire maritime]] |

||

Dernière version du 14 août 2023 à 21:34

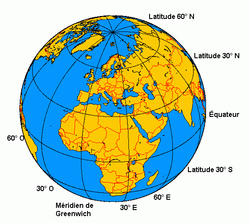

La longitude d'un point sur Terre (ou sur une autre sphère) est une coordonnée géographique représentée par une valeur angulaire, expression du positionnement est-ouest du point. Une longitude se mesure par rapport à une référence arbitraire qui, sur Terre, est généralement le méridien de Greenwich. Les points de même longitude appartiennent à une ligne épousant la courbure terrestre, coupant l'équateur à angle droit et reliant le pôle Nord au pôle Sud. Cette ligne est appelée « méridien ». À la différence des latitudes (positions nord-sud), qui bénéficient de l'équateur et des pôles comme références naturelles, il n’existe pas de telle référence pour les longitudes. Une longitude, généralement notée λ, est donc une mesure angulaire sur 360° par rapport à un méridien de référence, avec une étendue de −180°, vers l'ouest, à +180°, vers l'est[1],[2]. Par convention, le méridien de référence, qui correspond aux points de longitude 0°, est le méridien de Greenwich.

Historique[modifier | modifier le code]

Les astronomes britanniques choisirent comme méridien d'origine une ligne nord-sud passant par l'observatoire royal de Greenwich près de Londres au Royaume-Uni. Ce méridien est désormais utilisé comme méridien de référence pour le calcul des fuseaux horaires à la suite de la conférence internationale sur l’uniformisation des longitudes et de l’heure à Washington en 1884, où furent décidés à la fois le méridien Zéro et les 24 fuseaux horaires. Son équivalent français, le méridien de Paris donnait l'heure de Paris (heure légale française depuis 1891[3] qui avançait de 9 minutes et 21 secondes par rapport à l'heure de Greenwich et ne s'harmonisait pas au système des fuseaux horaires) et fut alors abandonné en contrepartie notamment d'une adoption du système métrique par les Anglais[4]. Il fut jugé également inférieur à celui de Greenwich. En effet, ce dernier, proche de la Tamise, était spécialisé dans le contrôle des montres de marine alors que le transport de ces montres par diligence entre l'Observatoire de Paris et les ports les déréglait quelque peu. Enfin, la majorité des marins du monde utilisaient comme éphéméride The Nautical Almanac se basant sur le méridien de Greenwich[5].

Nécessité du calcul de la longitude[modifier | modifier le code]

La mesure de la longitude est fondamentale pour la navigation, elle donne la position est-ouest du navire et permet de le situer sur les cartes. La recherche de la meilleure technique pour son calcul fut donc l'une des plus acharnées et importantes du XVIIIe siècle.

Devant le nombre d'accidents maritimes dus à l'absence de méthode suffisamment précise pour déterminer la position est-ouest des navires, le parlement britannique, sous la pression des commerçants et armateurs, vota une loi. Dans cette loi dite Longitude Act de 1714, la Grande-Bretagne offrait un prix de 20 000 livres sterling (plusieurs millions d'euros d'aujourd'hui) à toute personne capable de concevoir un moyen de déterminer la longitude de façon pratique, fiable, en toute circonstance à bord d'un bâtiment en mer.

Méthodes astronomiques[modifier | modifier le code]

Les astronomes britanniques étaient persuadés que la solution ne pouvait se trouver que dans l'observation et la connaissance de la mécanique céleste, celle-ci étant d'une grande précision. Tous les astronomes cherchèrent longuement, en se basant sur l'observation de différents astres, des planètes et de leurs satellites, et dressèrent des tables de prévision de position de ces objets célestes. Mais ces méthodes ont toutes le même point faible pour un marin : elles réclament des conditions difficiles à réunir sur les bâtiments en haute mer. Entre les mouvements imprévisibles des bateaux, les conditions atmosphériques idéales rares et une complexité des différentes mesures et calculs, aucune ne satisfaisait donc aux conditions édictées par la commission du Longitude act chargée d'examiner les différents projets et réalisations en compétition pour gagner les 20 000 £ .

Utilisation du décalage horaire[modifier | modifier le code]

La plus simple consiste à déterminer la différence entre l'heure (solaire) locale et l'heure (solaire) d'un méridien de référence. Mais pour exécuter ce calcul, il faut connaître l'heure précise au méridien de référence et l'heure locale exacte.

Les problèmes étaient de deux ordres :

- technologique : à cette époque et aujourd'hui encore, on appelle chronomètre toute horloge assez précise. Or aucun chronomètre n'était capable de fonctionner correctement en mer sur une longue durée ;

- physique : Les horloges à balancier ont une période qui dépend de g (valeur de l'accélération de la pesanteur), or celle-ci n'est pas constante à la surface du globe et, pire, elle est variable en mer où la houle provoque des décélérations et accélérations parasites ; de plus le ressort à spirale utilisé pour les chronomètres de poche a une période dépendante de la température.

Le défi était donc de réussir à fabriquer une horloge suffisamment précise, dont la période serait indépendante du lieu géographique et pourrait supporter les aléas d'un voyage sur toutes les mers du globe.

Celle-ci fut réalisée et même plusieurs fois améliorée, par John Harrison, horloger autodidacte en 1734. Il mit en application des travaux de Christian Huygens et de Robert Hooke sur le ressort à spirale et construisit un nouveau type de mécanisme. Il utilisa des alliages de laiton et d'acier afin de contrôler les dilatations. Son garde temps de marine H4 1755 avait une précision de ±4,5 secondes sur 10 jours. Le prix promis par la loi finit par lui être remis après bien des péripéties en 1773. Cependant, le système de positionnement astronomique prôné par Nevil Maskelyne, son concurrent, continua à être le plus utilisé, essentiellement pour des raisons de coût.

Les différents modèles de chronomètre d'Harrison sont aujourd'hui conservés à l'observatoire royal de Greenwich.

Évolution[modifier | modifier le code]

Cette méthode de calcul de la longitude est toujours d'actualité, en cas d'absence ou de défaillance des systèmes de positionnement électroniques. Les garde-temps (horloges) actuels sont parfaitement fiables.

Mais c'est surtout la radio au XXe siècle qui permit de connaître avec précision l'heure GMT (Greenwich mean time) en tout lieu du globe et donc de calculer la longitude du navire.

Depuis 1995, le système GPS, associant plusieurs satellites à un récepteur calculateur portatif, permet à tout navigateur de connaître instantanément sa vitesse de déplacement et sa position : longitude, latitude et altitude.

Notes et références[modifier | modifier le code]

- Ce nombre est parfois noté sans signe, la direction est ou ouest étant suffisante pour le caractériser : 180° ouest, 180° est.

- « Systèmes de coordonnées de références - Lignes de longitude »

- Avant 1891, les régions françaises avaient des heures locales variant selon les longitudes de ces régions.

- Méridien zéro: Conférence de Washington en 1884

: 1911 : La France passe à l'heure de Greenwich, émission La marche des sciences sur France Culture, 3 mars 2011

: 1911 : La France passe à l'heure de Greenwich, émission La marche des sciences sur France Culture, 3 mars 2011

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- Dava Sobel (trad. de l'anglais par Gerald Messadié), Longitude : L'histoire vraie d'un génie solitaire qui résolut la plus grande énigme scientifique de son temps [« Longitude. The True Story of a Lone Genius Who Solved the Greatest Scientific Problem of His Time »], Éditions Jean-Claude Lattès, , 197 p. (ISBN 2-7096-1743-9)

- Vincent Jullien, Le calcul des longitudes, PU Rennes, 2002 (ISBN 2-86847-613-9)

Articles connexes[modifier | modifier le code]

- Astronomie

- Confluence project

- Fuseau horaire

- Latitude

- Lignes de latitude et longitude égales

- Mesure de longitude

- Navigation

- Sextant

- Méridien

Liens externes[modifier | modifier le code]

- (en) Geocoordinates from Wikipedia for Google Earth

- Base de données de Heavens-Above GmbH (longitude et latitude de villes et villages du monde)

- « http://www.ign.fr/affiche_rubrique.asp?rbr_id=1745&lng_id=FR »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)