« Grands Bancs de Terre-Neuve » : différence entre les versions

→Notes et références : lien auteur arti créé |

|||

| (13 versions intermédiaires par 10 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

| ⚫ | |||

{{Coord|45|14|13|N|50|59|21.2|W|source:enwiki|display=title}} |

|||

| ⚫ | Les '''Grands Bancs de Terre-Neuve'''<ref>{{Lien web | titre= Toponyme officiel | éditeur= [[Ressources Naturelles Canada]] |url=http://www4.rncan.gc.ca/recherche-de-noms-de-lieux/unique.php?id=MABVX | consulté le= 17 septembre 2015}}</ref>, ou '''Grands Bancs''', sont un ensemble de [[Plateau océanique|plateaux sous-marins]] au sud-est de [[Terre-Neuve]], au bord du [[Plateau continental (géophysique)|plateau continental]] [[Amérique du Nord|nord-américain]]. Leur superficie totale est de {{unité|282500|km|2}}. Ils sont peu profonds (25 à {{unité|100|mètres}}, {{unité|200|mètres}} au maximum), et le [[courant du Labrador]] s'y mélange avec le [[Gulf Stream]]. Ces conditions créent la plus importante zone [[Pêche (halieutique)|halieutique]] du monde. |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Les '''Grands Bancs de Terre-Neuve'''<ref>{{Lien web | titre= Toponyme officiel | éditeur= [[Ressources Naturelles Canada]] |url=http://www4.rncan.gc.ca/recherche-de-noms-de-lieux/unique.php?id=MABVX | consulté le= 17 septembre 2015}}</ref>, ou '''Grands Bancs''', sont un ensemble de plateaux sous-marins au sud-est de [[Terre-Neuve]], au bord du [[Plateau continental (géophysique)|plateau continental]] [[Amérique du Nord|nord-américain]]. Leur superficie totale est de {{unité|282500|km|2}}. Ils sont peu profonds (25 à {{unité|100|mètres}}, {{unité|200|mètres}} au maximum), et le [[courant du Labrador]] s'y mélange avec le [[Gulf Stream]]. Ces conditions créent la plus importante zone [[Pêche (halieutique)|halieutique]] du monde. |

||

== Description == |

== Description == |

||

=== Morphologie === |

=== Morphologie === |

||

Les Grands Bancs de Terre-Neuve se composent d’un groupe de bancs submergés dont le Grand Banc, le Banc de la Baleine, le Banc à Vert et le Banc de Saint-Pierre. Les bancs sont situés à un maximum de {{unité|200|mètres}} de profondeur et la plupart se trouvent entre 51 et {{unité|100|mètres}} de profondeur. La pente continentale est très escarpée le long des portions sud et est des bancs et les profondeurs peuvent dépasser {{unité|1000|mètres}} sur des distances relativement courtes. La pente située au nord, au nord-est et à l’ouest (du Banc de Saint-Pierre) est beaucoup plus graduelle. Le Grand Banc est creusé en profondeur par des canyons sous-marins le long des zones sud et sud-est et son nez et sa queue s’étendent au-delà de la zone économique exclusive (ZEE) des 200 milles marins canadiens. |

Les Grands Bancs de Terre-Neuve se composent d’un groupe de bancs submergés dont le Grand Banc, le Banc de la Baleine, le Banc à Vert et le Banc de Saint-Pierre. Les bancs sont situés à un maximum de {{unité|200|mètres}} de profondeur et la plupart se trouvent entre 51 et {{unité|100|mètres}} de profondeur. La pente continentale est très escarpée le long des portions sud et est des bancs et les profondeurs peuvent dépasser {{unité|1000|mètres}} sur des distances relativement courtes. La pente située au nord, au nord-est et à l’ouest (du Banc de Saint-Pierre) est beaucoup plus graduelle. Le Grand Banc est creusé en profondeur par des canyons sous-marins le long des zones sud et sud-est et son nez et sa queue s’étendent au-delà de la zone économique exclusive (ZEE) des 200 milles marins canadiens. |

||

| Ligne 17 : | Ligne 16 : | ||

== Histoire == |

== Histoire == |

||

=== Découverte === |

=== Découverte === |

||

Plusieurs navigateurs, dont des [[Pays basque|Basques]], des [[Bretons]], des [[Portugais (peuple)|Portugais]] et des [[Normands]] semblent avoir connu l'existence des Grands Bancs au {{s-|XV|e}} avant la découverte officielle de l'Amérique. Certains textes parlent de ''[[Bacalao]]'', la terre des morues, probablement [[Terre-Neuve]]. [[Jean Cabot]] est le premier à avoir officiellement pris possession de la zone pour le roi d'Angleterre en 1497 ce qui répandit le secret dans toute l'[[Europe]]. |

Plusieurs navigateurs, dont des [[Pays basque|Basques]], des [[Bretons]], des [[Portugais (peuple)|Portugais]] et des [[Normands]] semblent avoir connu l'existence des Grands Bancs au {{s-|XV|e}} avant la découverte officielle de l'Amérique. Certains textes parlent de ''[[Bacalao]]'', la terre des morues, probablement [[Terre-Neuve]]. [[Jean Cabot]] est le premier à avoir officiellement pris possession de la zone pour le roi d'Angleterre en 1497 ; ce qui répandit le secret dans toute l'[[Europe]]. |

||

<gallery mode="packed" heights="240px" caption="Représentations anciennes des Grands Bancs et des côtes de Terre-Neuve XVIIe-XVIIIe"> |

<gallery mode="packed" heights="240px" caption="Représentations anciennes des Grands Bancs et des côtes de Terre-Neuve XVIIe-XVIIIe"> |

||

| Ligne 24 : | Ligne 23 : | ||

N6700100 JPEG 1 1DM.jpg|Carte des côtes méridionales de l'isle de Terre Neuve comprenant les Isles Royale et de Sable avec la partie du Grand Banc, où se fait la pêche de la morue / dressée par [[Philippe Buache]] et comparée avec le plan de la carte de Mr. Popple en l'an 1733 ; Desbrulins sculp. |

N6700100 JPEG 1 1DM.jpg|Carte des côtes méridionales de l'isle de Terre Neuve comprenant les Isles Royale et de Sable avec la partie du Grand Banc, où se fait la pêche de la morue / dressée par [[Philippe Buache]] et comparée avec le plan de la carte de Mr. Popple en l'an 1733 ; Desbrulins sculp. |

||

</gallery> |

</gallery> |

||

{{message galerie}} |

|||

La [[France]], l'[[Espagne]], le [[Portugal]] et [[Angleterre]] envoyèrent leurs flottes de pêche, les [[Terre-neuvas]], et se disputèrent sa possession<ref>{{Article|langue=en|format=pdf|nom1=Silva|prénom1=A. J. M.|année= 2015|mois=janvier|jour=14-16|titre=The fable of the cod and the promised sea. About portuguese traditions of bacalhau|éditeur=Barata, F. T et Rocha, J. M.|sous-titre=Heritages and Memories from the Sea | périodique=Proceedings of the 1st International Conference of the UNESCO Chair in Intangible Heritage and Traditional Know-How: Linking Heritage|lieu=Université d'Evora, Évora|pages=130-143 |url= https://www.academia.edu/15680102/The_fable_of_the_cod_and_the_promised_sea._About_portuguese_traditions_of_bacalhau}}</ref>. La ressource |

La [[France]], l'[[Espagne]], le [[Portugal]] et [[Angleterre]] envoyèrent leurs flottes de pêche, les [[Terre-neuvas]], et se disputèrent sa possession<ref>{{Article|langue=en|format=pdf|nom1=Silva|prénom1=A. J. M.|année= 2015|mois=janvier|jour=14-16|titre=The fable of the cod and the promised sea. About portuguese traditions of bacalhau|éditeur=Barata, F. T et Rocha, J. M.|sous-titre=Heritages and Memories from the Sea | périodique=Proceedings of the 1st International Conference of the UNESCO Chair in Intangible Heritage and Traditional Know-How: Linking Heritage|lieu=Université d'Evora, Évora|pages=130-143 |url= https://www.academia.edu/15680102/The_fable_of_the_cod_and_the_promised_sea._About_portuguese_traditions_of_bacalhau}}</ref>. La ressource était tellement abondante et importante pour l'économie qu'elle fut l'un des moteurs principaux du développement du [[Canada]] et de la [[Nouvelle-Angleterre]] durant les siècles suivants. |

||

=== Événements historiques === |

=== Événements historiques === |

||

L'[[Ouragan de Terre-Neuve de 1775|ouragan de Terre-Neuve de septembre 1775]], aussi connu comme « |

L'[[Ouragan de Terre-Neuve de 1775|ouragan de Terre-Neuve de septembre 1775]], aussi connu comme « ouragan de l'Indépendance » pour les Américains (''Independence Hurricane''), passa sur les Grands Bancs. Les autorités estimèrent à plus de {{unité|4000}} le nombre de victimes, ce qui le place au {{8e|rang}} des ouragans atlantiques les plus meurtriers. |

||

Le [[Séisme de 1929 aux Grands Bancs|séisme majeur du 18 novembre 1929]] eut comme [[épicentre]] la partie sud-ouest des Grands Bancs. Il causa un glissement de terrain au fond de la mer qui coupa le [[Câble télégraphique transatlantique|câble transatlantique de télégraphie]] et créa un [[Tsunami|raz-de-marée]] qui déferla sur la côte sud de Terre-Neuve et Est du [[Île du Cap-Breton|Cap Breton]]. Vingt-sept personnes perdirent la vie sur la [[péninsule de Burin]] à Terre-Neuve. |

Le [[Séisme de 1929 aux Grands Bancs|séisme majeur du 18 novembre 1929]] eut comme [[épicentre]] la partie sud-ouest des Grands Bancs. Il causa un glissement de terrain au fond de la mer qui coupa le [[Câble télégraphique transatlantique|câble transatlantique de télégraphie]] et créa un [[Tsunami|raz-de-marée]] qui déferla sur la côte sud de Terre-Neuve et Est du [[Île du Cap-Breton|Cap Breton]]. Vingt-sept personnes perdirent la vie sur la [[péninsule de Burin]] à Terre-Neuve. |

||

| Ligne 37 : | Ligne 35 : | ||

Les développements technologiques dans le domaine de la pêche comme l'usage du chalut, des [[Navire-usine|navires-usines]] et du [[sonar]] ont mené à une [[surpêche]] des Grands Bancs durant la seconde moitié du {{s-|XX|e}}. Pour contrer un sérieux déclin dans les stocks de morues, le Canada a établi une [[zone économique exclusive]] (ZEE) de {{unité|200|[[Mille marin|milles marins]]}} ({{unité|370|km}}) autour de ses côtes durant les [[années 1970]], afin de restreindre les prises par les autres pays. La ZEE couvre la presque totalité des Grands Bancs excepté l'extrémité Est du ''[[Bonnet flamand]]'' et sud des bancs. Les [[États-Unis]] et la [[France]] conservent cependant un droit de pêche depuis le [[Traité de Paris (1763)|Traité de Paris]] de 1763. |

Les développements technologiques dans le domaine de la pêche comme l'usage du chalut, des [[Navire-usine|navires-usines]] et du [[sonar]] ont mené à une [[surpêche]] des Grands Bancs durant la seconde moitié du {{s-|XX|e}}. Pour contrer un sérieux déclin dans les stocks de morues, le Canada a établi une [[zone économique exclusive]] (ZEE) de {{unité|200|[[Mille marin|milles marins]]}} ({{unité|370|km}}) autour de ses côtes durant les [[années 1970]], afin de restreindre les prises par les autres pays. La ZEE couvre la presque totalité des Grands Bancs excepté l'extrémité Est du ''[[Bonnet flamand]]'' et sud des bancs. Les [[États-Unis]] et la [[France]] conservent cependant un droit de pêche depuis le [[Traité de Paris (1763)|Traité de Paris]] de 1763. |

||

Cette zone a été fortement contestée par les autres pays de l'[[Organisation des pêches de |

Cette zone a été fortement contestée par les autres pays de l'[[Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest]] (OPANO) mais très bien vue par les pêcheurs canadiens. La zone a finalement été reconnue durant les [[années 1980]] mais cela n'a pas empêché les stocks de poissons de décliner car les pêcheurs étrangers ont augmenté leurs prises sur les extrémités des Grands Bancs, non couverts par le ZEE, et ont été remplacés par une flotte plus importante du Canada à l'intérieur de ceux-ci. À la fin des années 1980, la diminution de la quantité de poissons pris devenait de plus en plus notable. |

||

En plus de la [[surpêche]], les scientifiques démontrèrent que les conditions climatiques avaient changé et contribuaient à la baisse des stocks. La morue atlantique était devenue une espèce en danger. Le gouvernement fédéral canadien dut avec réticence agir et déclarer un [[moratoire]] sur la pêche à la morue en 1992, un arrêt total des prises de morue. Ceci eut un impact dévastateur sur l'économie de Terre-Neuve. Les pêcheurs se voyaient privés d'une grande partie de leurs prises et les usines de transformation du poisson fermèrent ou diminuèrent radicalement leurs opérations. Le gouvernement dut apporter des mesures de soutien aux communautés de pêche sur toute l'île et plusieurs terre-neuviens s'exilèrent dans le reste du Canada. |

En plus de la [[surpêche]], les scientifiques démontrèrent que les conditions climatiques avaient changé et contribuaient à la baisse des stocks. La morue atlantique était devenue une espèce en danger. Le gouvernement fédéral canadien dut avec réticence agir et déclarer un [[moratoire]] sur la pêche à la morue en 1992, un arrêt total des prises de morue. Ceci eut un impact dévastateur sur l'économie de Terre-Neuve. Les pêcheurs se voyaient privés d'une grande partie de leurs prises et les usines de transformation du poisson fermèrent ou diminuèrent radicalement leurs opérations. Le gouvernement dut apporter des mesures de soutien aux communautés de pêche sur toute l'île et plusieurs terre-neuviens s'exilèrent dans le reste du Canada. |

||

| Ligne 55 : | Ligne 53 : | ||

* On retrouve des descriptions du travail des pêcheurs des Grands Bancs dans le roman ''[[Capitaines courageux, une histoire du banc de Terre-Neuve|Capitaines courageux]], une histoire du banc de Terre-Neuve'' de [[Rudyard Kipling]] paru en 1897 ; |

* On retrouve des descriptions du travail des pêcheurs des Grands Bancs dans le roman ''[[Capitaines courageux, une histoire du banc de Terre-Neuve|Capitaines courageux]], une histoire du banc de Terre-Neuve'' de [[Rudyard Kipling]] paru en 1897 ; |

||

* Le livre de [[Sebastian Junger]], ''[[En pleine tempête|The Perfect Storm]]'' (1997) relate la perte d'un bateau de pêche durant la [[Tempête de l'Halloween 1991]] sur les Grands Bancs et a été mis à l'écran en 2000 ; |

* Le livre de [[Sebastian Junger]], ''[[En pleine tempête|The Perfect Storm]]'' (1997) relate la perte d'un bateau de pêche durant la [[Tempête de l'Halloween 1991]] sur les Grands Bancs et a été mis à l'écran en 2000 ; |

||

* La série télévisée en 6 épisodes ''[[Entre terre et mer]]'' |

* La série télévisée en 6 épisodes ''[[Entre terre et mer]]'' créée en 1997 par France 2 décrit assez bien le mode de vie des pêcheurs normands et bretons et de leurs familles qui restaient seules au pays attendant le retour de leurs maris, frères ou fils qui partaient sur les grands bancs pour pêcher la morue 8 mois durant ; |

||

* Dans son livre biographique ''Le grand métier'', Jean Recher, capitaine [[Yport|yportais]] de chalutier, raconte dans le détail la vie rude de ces "marins-pêcheurs"<ref>{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Jean Recher|titre=Le grand métier|sous-titre=Journal d'un capitaine de pêche de Fécamp| |

* Dans son livre biographique ''Le grand métier'', Jean Recher, capitaine [[Yport|yportais]] de chalutier, raconte dans le détail la vie rude de ces "marins-pêcheurs"<ref>{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Jean Recher|titre=Le grand métier|sous-titre=Journal d'un capitaine de pêche de Fécamp|lieu=Paris|éditeur=[[Pocket|Éditions Pocket]]|collection=Pocket|année=1999|pages totales=640|isbn=978-2-266-09460-3|isbn2=2-266-09460-2|consulté le=18 mai 2017}}.</ref>. |

||

== Notes et références == |

== Notes et références == |

||

{{Traduction/Référence|en|Grand Banks of Newfoundland|83674839}} |

|||

{{références}} |

{{références}} |

||

* {{Article|auteur=Ken Drinkwater et Allyn Clarke|titre=Grands Bancs de Terre-Neuve|périodique=L'Encyclopédie canadienne|année=2012|url texte=http://www.thecanadianencyclopedia.com/fr/article/grands-bancs-de-terre-neuve-les/ | consulté le = 17 septembre 2015}} |

* {{Article|auteur=Ken Drinkwater et Allyn Clarke|titre=Grands Bancs de Terre-Neuve|périodique=L'Encyclopédie canadienne|année=2012|url texte=http://www.thecanadianencyclopedia.com/fr/article/grands-bancs-de-terre-neuve-les/ | consulté le = 17 septembre 2015}} |

||

* {{Article|langue=fr|prénom1=Pierre|nom1=de Morsier|titre=Les bancs de Terre-Neuve|périodique=Annales de Géographie|année=1935|tome=44|numéro=252|pages=642-645|url texte=http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-4010_1935_num_44_252_11225}} |

* {{Article|langue=fr|prénom1=Pierre|nom1=de Morsier |lien auteur=Pierre de Morsier |titre=Les bancs de Terre-Neuve|périodique=Annales de Géographie|année=1935|tome=44|numéro=252|pages=642-645|url texte=http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-4010_1935_num_44_252_11225}} |

||

== Voir aussi == |

== Voir aussi == |

||

| Ligne 73 : | Ligne 71 : | ||

=== Liens externes === |

=== Liens externes === |

||

* [https://web.archive.org/web/20050505224204/http://www.dfo-mpo.gc.ca/overfishing-surpeche/media/bk_grandbanks_f.htm Surpêche :Les Grands Bancs et le Bonnet Flamand par [[Pêches et Océans Canada |

* [https://web.archive.org/web/20050505224204/http://www.dfo-mpo.gc.ca/overfishing-surpeche/media/bk_grandbanks_f.htm Surpêche :Les Grands Bancs et le Bonnet Flamand] par [[Pêches et Océans Canada]] |

||

* [http://www.dfo-mpo.gc.ca/reports-rapports/200mile_2007/gr-200mile_2007-fra.htm Réponse du gouvernement du Canada au rapport du comité permanent des pêches et des océans par Pêches et Océans Canada] |

* [http://www.dfo-mpo.gc.ca/reports-rapports/200mile_2007/gr-200mile_2007-fra.htm Réponse du gouvernement du Canada au rapport du comité permanent des pêches et des océans par Pêches et Océans Canada] |

||

{{Portail|géographie|maritime}} |

{{Portail|géographie|maritime|Terre-Neuve-et-Labrador|Saint-Pierre-et-Miquelon}} |

||

[[Catégorie:Hydrographie |

[[Catégorie:Hydrographie au Canada]] |

||

[[Catégorie:Zone de pêche]] |

[[Catégorie:Zone de pêche]] |

||

Dernière version du 5 septembre 2023 à 19:15

| Pays | |

|---|---|

| Localisation | |

| Coordonnées | |

| Baigné par |

| Type |

Banc océanique (en) |

|---|

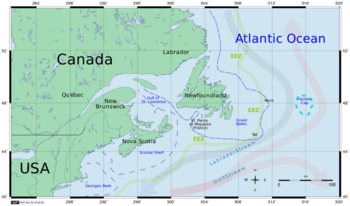

Les Grands Bancs de Terre-Neuve[1], ou Grands Bancs, sont un ensemble de plateaux sous-marins au sud-est de Terre-Neuve, au bord du plateau continental nord-américain. Leur superficie totale est de 282 500 km2. Ils sont peu profonds (25 à 100 mètres, 200 mètres au maximum), et le courant du Labrador s'y mélange avec le Gulf Stream. Ces conditions créent la plus importante zone halieutique du monde.

Description[modifier | modifier le code]

Morphologie[modifier | modifier le code]

Les Grands Bancs de Terre-Neuve se composent d’un groupe de bancs submergés dont le Grand Banc, le Banc de la Baleine, le Banc à Vert et le Banc de Saint-Pierre. Les bancs sont situés à un maximum de 200 mètres de profondeur et la plupart se trouvent entre 51 et 100 mètres de profondeur. La pente continentale est très escarpée le long des portions sud et est des bancs et les profondeurs peuvent dépasser 1 000 mètres sur des distances relativement courtes. La pente située au nord, au nord-est et à l’ouest (du Banc de Saint-Pierre) est beaucoup plus graduelle. Le Grand Banc est creusé en profondeur par des canyons sous-marins le long des zones sud et sud-est et son nez et sa queue s’étendent au-delà de la zone économique exclusive (ZEE) des 200 milles marins canadiens.

Conditions propices à la vie animale[modifier | modifier le code]

Les courants marins sont soulevés le long des talus du plateau continental ramenant à la surface les nutriments du fond de l'océan. Le phytoplancton peut ainsi se développer en grande quantité. Ce dernier sert de nourriture au zooplancton qui alimente ensuite la chaîne des animaux supérieurs. On retrouve en grandes quantités de nombreuses espèces de poissons dont l'aiglefin, le capelan et surtout la morue de l'Atlantique, qui ont rendu les Grands Bancs célèbres. En profondeur se trouvent toutes sortes de crustacés — comme le homard — et de mollusques, comme les pétoncles.

On retrouve de grandes colonies d'oiseaux de mer, dont les fous de bassan, des puffins et des macareux qui s'y alimentent aux côtés de mammifères comme les phoques du Groenland, les dauphins et les baleines.

Conditions météorologiques[modifier | modifier le code]

L'humidité qui s'évapore dans la masse d'air au-dessus de l'eau chaude du Gulf Stream se condense rapidement lorsqu'elle rencontre l'air froid qui se déplace avec le courant du Labrador. Les Grands Bancs sont donc une zone propice au brouillard et au passage de tempêtes, dont des ouragans en transformation extratropicale.

Histoire[modifier | modifier le code]

Découverte[modifier | modifier le code]

Plusieurs navigateurs, dont des Basques, des Bretons, des Portugais et des Normands semblent avoir connu l'existence des Grands Bancs au XVe siècle avant la découverte officielle de l'Amérique. Certains textes parlent de Bacalao, la terre des morues, probablement Terre-Neuve. Jean Cabot est le premier à avoir officiellement pris possession de la zone pour le roi d'Angleterre en 1497 ; ce qui répandit le secret dans toute l'Europe.

- Représentations anciennes des Grands Bancs et des côtes de Terre-Neuve XVIIe-XVIIIe

-

Le grand banc de Terre Neuve. Carte-plan dressée en 1678 par Georges Boissaye du Bocage (1626-1696).

-

Partie orientale du Canada ou de la Nouvelle France où sont les provinces ou pays de Saguenay, Canada, Acadie etc. les peuples ou nations des Etechemins, Iroquois, Attiquameches etc., avec la Nouvelle Angleterre, la Nouvelle-Écosse, la Nouvelle Yorck et la Virginie, les isles de Terre Neuve, de cap Breton etc., le Grand Banc etc. / dressée sur les mémoires les plus nouveaux par le P. Coronelli

-

Carte des côtes méridionales de l'isle de Terre Neuve comprenant les Isles Royale et de Sable avec la partie du Grand Banc, où se fait la pêche de la morue / dressée par Philippe Buache et comparée avec le plan de la carte de Mr. Popple en l'an 1733 ; Desbrulins sculp.

La France, l'Espagne, le Portugal et Angleterre envoyèrent leurs flottes de pêche, les Terre-neuvas, et se disputèrent sa possession[2]. La ressource était tellement abondante et importante pour l'économie qu'elle fut l'un des moteurs principaux du développement du Canada et de la Nouvelle-Angleterre durant les siècles suivants.

Événements historiques[modifier | modifier le code]

L'ouragan de Terre-Neuve de septembre 1775, aussi connu comme « ouragan de l'Indépendance » pour les Américains (Independence Hurricane), passa sur les Grands Bancs. Les autorités estimèrent à plus de 4 000 le nombre de victimes, ce qui le place au 8e rang des ouragans atlantiques les plus meurtriers.

Le séisme majeur du 18 novembre 1929 eut comme épicentre la partie sud-ouest des Grands Bancs. Il causa un glissement de terrain au fond de la mer qui coupa le câble transatlantique de télégraphie et créa un raz-de-marée qui déferla sur la côte sud de Terre-Neuve et Est du Cap Breton. Vingt-sept personnes perdirent la vie sur la péninsule de Burin à Terre-Neuve.

Surpêche[modifier | modifier le code]

Les développements technologiques dans le domaine de la pêche comme l'usage du chalut, des navires-usines et du sonar ont mené à une surpêche des Grands Bancs durant la seconde moitié du XXe siècle. Pour contrer un sérieux déclin dans les stocks de morues, le Canada a établi une zone économique exclusive (ZEE) de 200 milles marins (370 km) autour de ses côtes durant les années 1970, afin de restreindre les prises par les autres pays. La ZEE couvre la presque totalité des Grands Bancs excepté l'extrémité Est du Bonnet flamand et sud des bancs. Les États-Unis et la France conservent cependant un droit de pêche depuis le Traité de Paris de 1763.

Cette zone a été fortement contestée par les autres pays de l'Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest (OPANO) mais très bien vue par les pêcheurs canadiens. La zone a finalement été reconnue durant les années 1980 mais cela n'a pas empêché les stocks de poissons de décliner car les pêcheurs étrangers ont augmenté leurs prises sur les extrémités des Grands Bancs, non couverts par le ZEE, et ont été remplacés par une flotte plus importante du Canada à l'intérieur de ceux-ci. À la fin des années 1980, la diminution de la quantité de poissons pris devenait de plus en plus notable.

En plus de la surpêche, les scientifiques démontrèrent que les conditions climatiques avaient changé et contribuaient à la baisse des stocks. La morue atlantique était devenue une espèce en danger. Le gouvernement fédéral canadien dut avec réticence agir et déclarer un moratoire sur la pêche à la morue en 1992, un arrêt total des prises de morue. Ceci eut un impact dévastateur sur l'économie de Terre-Neuve. Les pêcheurs se voyaient privés d'une grande partie de leurs prises et les usines de transformation du poisson fermèrent ou diminuèrent radicalement leurs opérations. Le gouvernement dut apporter des mesures de soutien aux communautés de pêche sur toute l'île et plusieurs terre-neuviens s'exilèrent dans le reste du Canada.

La guerre du flétan[modifier | modifier le code]

La pêche aux autres poissons demeura, en particulier celle au flétan. Une compétition entre les flottes étrangères et canadiennes pour cette ressource limitée mena à un incident en 1994. Cette année-là, le Canada et l'OPANO avaient enregistré cinquante violations du traité sur la ZEE. Le nouveau ministre fédéral des pêches, Brian Tobin, confia le mandat à son ministère et à celui des Affaires extérieures d'entreprendre des discussions musclées avec les représentants de l'Union européenne pour qu'ils ramènent leurs membres à l'ordre. À l'hiver 1995, il ordonna à Pêches et Océans de saisir tout navire en contravention. Le 9 mars, un navire de patrouille aidé par la Garde côtière canadienne et la Marine arraisonnèrent le bateau espagnol Estai qui venait de s'enfuir de la ZEE.

Le filet que l’Estai avait largué durant la poursuite fut récupéré et remorqué à Terre-Neuve. Devant la presse, le ministre montra le filet dont les mailles étaient illégalement petites. L’Estai fut saisi ce qui créa un incident diplomatique. Le gouvernement espagnol et l'Union européenne voulurent que le cas soit jugé devant la Cour internationale de justice de La Haye en argumentant que le Canada avait saisi illégalement le navire dans les eaux internationales mais le tribunal refusa.

Les ressources naturelles et leur exploitation[modifier | modifier le code]

Le Canada continue les recherches hydrographiques, géologiques et océanographiques sur toute la côte Est canadienne. Le but visé est d'étendre la ZEE à tout le plateau continental sous les auspices de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

En plus de suivre les conditions des ressources de pêches, on a découvert des réserves de pétrole dans la région ce qui a transformé grandement l'économie de Terre-Neuve. Les champs pétrolifères de Hibernia, Terra Nova et White Rose ont amené une activité dans la construction de plates-formes de forage, le service au secteur pétrolier et des redevances à la province qui en font maintenant une économie en expansion. Le défi est cependant de taille dans une zone où les tempêtes et les icebergs sont fréquents. En particulier, une plate-forme de forage, l'Ocean Ranger, a coulé lors d'une tempête violente le .

Culture populaire[modifier | modifier le code]

- On retrouve des descriptions du travail des pêcheurs des Grands Bancs dans le roman Capitaines courageux, une histoire du banc de Terre-Neuve de Rudyard Kipling paru en 1897 ;

- Le livre de Sebastian Junger, The Perfect Storm (1997) relate la perte d'un bateau de pêche durant la Tempête de l'Halloween 1991 sur les Grands Bancs et a été mis à l'écran en 2000 ;

- La série télévisée en 6 épisodes Entre terre et mer créée en 1997 par France 2 décrit assez bien le mode de vie des pêcheurs normands et bretons et de leurs familles qui restaient seules au pays attendant le retour de leurs maris, frères ou fils qui partaient sur les grands bancs pour pêcher la morue 8 mois durant ;

- Dans son livre biographique Le grand métier, Jean Recher, capitaine yportais de chalutier, raconte dans le détail la vie rude de ces "marins-pêcheurs"[3].

Notes et références[modifier | modifier le code]

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Grand Banks of Newfoundland » (voir la liste des auteurs).

- « Toponyme officiel », Ressources Naturelles Canada (consulté le )

- (en) A. J. M. Silva, « The fable of the cod and the promised sea. About portuguese traditions of bacalhau : Heritages and Memories from the Sea », Proceedings of the 1st International Conference of the UNESCO Chair in Intangible Heritage and Traditional Know-How: Linking Heritage, Université d'Evora, Évora, Barata, F. T et Rocha, J. M., , p. 130-143 (lire en ligne [PDF])

- Jean Recher, Le grand métier : Journal d'un capitaine de pêche de Fécamp, Paris, Éditions Pocket, coll. « Pocket », , 640 p. (ISBN 978-2-266-09460-3 et 2-266-09460-2).

- Ken Drinkwater et Allyn Clarke, « Grands Bancs de Terre-Neuve », L'Encyclopédie canadienne, (lire en ligne)

- Pierre de Morsier, « Les bancs de Terre-Neuve », Annales de Géographie, t. 44, no 252, , p. 642-645 (lire en ligne)

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

- Plateau continental

- Guerre de la morue

- Conflit de la langouste entre la France et le Brésil (1961-1963)

- Terre-neuvier

- Séisme de 1929 aux Grands Bancs