« Lion des cavernes eurasiatique » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications |

m regroupement des modèles d'indication de langue dans un modèle:mul + corrections mineures éventuelles |

||

| (35 versions intermédiaires par 22 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{sous-titre/Taxon|ns1=Panthera spelaea}} |

|||

{{Voir homonymes|Lion des cavernes}} |

{{Voir homonymes|Lion des cavernes}} |

||

{{confusion|texte=Ne pas confondre avec le [[Lion européen]]}} |

|||

{{Taxobox début | animal | Lion des cavernes |European_cave_lion_(Panthera_leo_spelaea)_-_Mauricio_Antón.jpg | [[Lion des cavernes]], peint par Mauricio Anton }} |

|||

{{Taxobox début | animal | ''Panthera spelaea'' | European_cave_lion_(Panthera_leo_spelaea)_-_Mauricio_Antón.jpg | {{page h'|Lion des cavernes}}, peint par Mauricio Anton.}} |

|||

{{Taxobox | embranchement | Chordata }} |

{{Taxobox | embranchement | Chordata }} |

||

{{Taxobox | sous-embranchement | Vertebrata }} |

{{Taxobox | sous-embranchement | Vertebrata }} |

||

{{Taxobox | classe | Mammalia }} |

{{Taxobox | classe | Mammalia }} |

||

{{Taxobox | sous-classe | Theria }} |

{{Taxobox | sous-classe | Theria }} |

||

{{Taxobox | infra-classe | |

{{Taxobox | infra-classe | Placentalia }} |

||

{{Taxobox | ordre | Carnivora }} |

{{Taxobox | ordre | Carnivora }} |

||

{{Taxobox | sous-ordre | Feliformia }} |

{{Taxobox | sous-ordre | Feliformia }} |

||

{{Taxobox | famille | Felidae }} |

{{Taxobox | famille | Felidae }} |

||

{{Taxobox | sous-famille | Pantherinae }} |

{{Taxobox | sous-famille | Pantherinae }} |

||

{{Taxobox | genre | Panthera |

{{Taxobox | genre | Panthera }} |

||

{{Taxobox taxon | animal | espèce | Panthera spelaea | ([[Georg August Goldfuss|Goldfuss]], [[1810]]) }} |

{{Taxobox taxon | animal | espèce | Panthera spelaea | ([[Georg August Goldfuss|Goldfuss]], [[1810]]) | éteint=oui }} |

||

{{Taxobox synonymes | <center>{{éteint}} ''Panthera leo spelaea''<small><br/>([[Georg August Goldfuss|Goldfuss]], [[1810]]</small>)</center> }} |

|||

{{Taxobox répartition|Cave lion range.png|La couleur orange indique la répartition géographique du Lion des cavernes.}} |

|||

{{Taxobox UICN|EX}} |

|||

{{Taxobox fin}} |

{{Taxobox fin}} |

||

'''''Panthera spelaea''''' est une espèce |

Le '''lion des cavernes eurasiatique''' ('''''Panthera spelaea''''') est une [[espèce disparue]] de grands félins du [[Genre (biologie)|genre]] ''[[Panthera]]'', qui peuplait l’[[Eurasie]] durant la seconde moitié du [[Pléistocène]]. Il regroupe plusieurs sous-espèces connues sous le nom de « '''{{page h'|lion des cavernes}}''' ». |

||

Il a été |

Il a été l'un des plus importants prédateurs du [[Pléistocène]] moyen et supérieur. Probablement originaire d'[[Afrique]], ancêtre du [[lion]] (''Panthera leo'', Linnaeus), il s'est installé en [[Europe]] avant de s'étendre peu à peu vers l'[[Asie]], puis l'[[Amérique du Nord]]. Le lion des cavernes a disparu il y a environ {{unité|11000|ans}}, en même temps que ses proies adaptées au climat steppique qui a pris fin lors du réchauffement climatique relativement rapide marquant le début de l'[[Holocène]]. |

||

Son extinction pourrait avoir été provoquée par le réchauffement rapide du climat lors de l'[[Période interglaciaire|interstade]] du « Groenland 1 », intervenu il y a environ {{unité|14700|ans}} avant J.C., entraînant la disparition de ses proies<ref name="stuart2011"/>. Les [[Datation par le carbone 14|datations carbone]] obtenues en [[spectrométrie de masse]] par accélérateur datent cette extinction en [[Eurasie]] entre environ {{unité|14500 et 14000|ans}} avant J.C., et en Amérique du Nord ([[Alaska]] et [[Yukon]]), d'environ {{unité|1000|ans}} plus tard<ref name="stuart2011" />. |

|||

== Origine et signification du taxon == |

|||

Il a été décrit par le paléontologue allemand [[Georg August Goldfuss]] en 1810 sous le nom scientifique '''''Felis spelaea'''''<ref>{{Article |libellé= Diedrich 2008 |langue= en |auteur1= Cajus G. Diedrich |titre= The holotypes of the upper Pleistocene ''Crocuta crocuta spelaea'' (Goldfuss, 1823: Hyaenidae) and ''Panthera leo spelaea'' (Goldfuss, 1810: Felidae) of the Zoolithen Cave hyena den (South Germany) and their palaeo-ecological interpretation |périodique= Zoological Journal of the Linnean Society |numéro= 154 |date= 2008 |pages= 822–831 |lire en ligne= https://academic.oup.com/zoolinnean/article/154/4/822/2674298 |format= sur ''academic.oup.com'' |consulté le= 10/12/2020 }}.</ref>. |

|||

Le lion des cavernes était généralement de très grande taille, excepté dans quelques régions nordiques où une grande taille n'était pas nécessaire<ref name="Baryshnikov">Baryshnikov & Boeskorov, 2001 {{Refsou}}</ref>. Certains auteurs considèrent la taille comme un indicateur chronologique ; selon Ballesio<ref>(1980) {{Refsou}}</ref>, il existe deux formes : une grande, présente notamment à Gailenreuth, Lherm, ou Jaurens, et une petite, présente à la grotte du Bois de Cantet et dans d'autres sites [[magdalénien]]s d’Europe septentrionale. Il semble plutôt s’agir d’un [[dimorphisme sexuel]]<ref>Turner, 1984 {{Refsou}}</ref>, d’autant que les spécimens magdaléniens, très fragmentaires, se rapprochent plus de ''Panthera leo'' que de ''Panthera spelaea'', présent en Europe jusqu’en 300<ref name="Sommer & Benecke">Sommer & Benecke, 2005 {{Refsou}}</ref>. |

|||

L'analyse [[phylogénétique]] d'os fossiles montre qu'il était nettement distinct et génétiquement isolé du lion moderne<ref name="2004burger">{{Harvsp|id=2004burger |Burger ''et al.''|2004|p=}}.</ref>. |

|||

L’apparence des lions des cavernes a souvent été contestée durant ces deux derniers siècles, du fait que tantôt il a été considéré comme une sous-espèce de [[lion]] moderne<ref name="Ballesio">Ballesio, 1975 {{Refsou}}</ref>, et tantôt comme une sous-espèce du [[Tigre (mammifère)|tigre]] <ref>Groiss, 1996 {{Refsou}}</ref>. Les auteurs modernes tendent à croire qu’il s’agit d’une population de lions africains s’étant adaptés très tôt à un climat froid. Une étude basée sur quelques individus européens provenant d’Allemagne et d’Autriche montre que le [[phylum]] des lions des cavernes s’est détaché très tôt du phylum des lions modernes ; cette étude<ref>Burger & al. 2004 {{Refsou}}</ref> inclut les lions des cavernes au sein du taxon ''Panthera leo'' mais l’éloignement génétique, en plus de l’adaptation flagrante au froid, porte à croire qu’il s’agit plutôt d’une espèce distincte<ref name="Baryshnikov"/>{{,}}<ref>Sotnikova & Nikolskiy, 2005 {{Refsou}}</ref>. |

|||

== Apparence et mensurations == |

|||

== Le lion des cavernes dans l'art préhistorique == |

|||

[[Fichier:Felis-speleata Höhlenlöwe.jpg|thumb|left|upright|Le squelette du lion des cavernes vu par W. Bölsche en 1896.]] |

|||

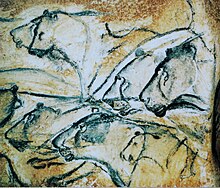

[[Fichier:Lions painting, Chauvet Cave (museum replica).jpg|thumb| Lions des cavernes, selon une réplique des peintures de la [[grotte Chauvet]], au [[:en:Anthropos Pavilion|musée Anthropos]] de [[Brno]]. On les décrit parfois comme « lionnes des cavernes », du fait de l'absence de [[crinière]].]] |

|||

[[Fichier:Panthera leo spelaea MHNT.PAL.2009.0.1 Montmaurin Pléistocène.jpg|thumb|''Panthera spelaea'' ([[grottes de Montmaurin|Montmaurin]]) - [[Muséum de Toulouse]].]] |

|||

Le lion des cavernes fut probablement l’un des plus gros félins de tous les temps. Certaines sources pensaient, sur la base de l'examen de la forme du crâne, que cet animal était plutôt apparenté au tigre, et que, mieux que ''Panthera leo spelaea'', il conviendrait donc de l'appeler ''Panthera tigris spelaea''<ref>{{Article |libellé= Groiss 1996 |langue= de |auteur1= J. Th. Groiss |titre= Der Höhlentiger ''Panthera tigris spelaea'' (Goldfuss) |périodique= Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie |numéro= 7 |date= 1996 |pages= 399–414 |lire en ligne= |résumé= https://www.schweizerbart.de/papers/njgpm/detail/1996/92332/Der_Hohlentiger_Panthera_tigris_spelaea_Goldfuss |format= <!-- sur ''xxx'' --> }}.</ref>. Cependant, les analyses génétiques récentes sur l'[[ADN fossile]] ont montré que de tous les félidés actuels, c'est du lion moderne qu'il est en fait le plus proche<ref name="2004burger"/>, tout en étant une espèce différente ayant divergé de ce dernier il y a environ 1,9 million d'années<ref name="Barnett2009">{{article |libellé= Barnett ''et al.'' 2009 |lang= en |auteur1= R. Barnett |auteur2= B. Shapiro |auteur3= I. A. N. Barnes |auteur4= S. Y. Ho |auteur5= J. Burger |auteur6= N. Yamaguchi |auteur7= T. F. Higham |auteur8= H. Wheeler |auteur9= W. Rosendahl |auteur10= A. V. Sher |auteur11= M. Sotnikova |année= 2009 |titre= Phylogeography of lions (''Panthera leo ssp.'') reveals three distinct taxa and a late Pleistocene reduction in genetic diversity |périodique= [[Molecular Ecology]] |volume= 18 |numéro= 8 |pages= 1668–1677 |pmid= 19302360 |doi= 10.1111/j.1365-294X.2009.04134.x |lire en ligne= https://www.researchgate.net/publication/24216045_Phylogeography_of_lions_Panthera_leo_ssp_reveals_three_distinct_taxa_and_a_late_Pleistocene_reduction_in_genetic_diversity |format= sur ''researchgate.net'' |consulté le= 10/12/2020 }}.</ref>{{,}}<ref name=Barnett2016>{{article |libellé= Barnett ''et al.'' 2016 |lang= en |prénom1= R. |nom1= Barnett |prénom2= M. L. Z. |nom2= Mendoza |prénom3= A. E. R. |nom3= Soares |prénom4= S. Y. W. |nom4= Ho |prénom5= G. |nom5= Zazula |prénom6= N. |nom6= Yamaguchi |nom7=Shapiro |prénom7= B. |prénom8= I. V. |nom8= Kirillova |prénom9= G. |nom9= Larson |prénom10= M. T. P. |nom10= Gilbert |titre= Mitogenomics of the Extinct Cave Lion, ''Panthera spelaea'' (Goldfuss, 1810), Resolve its Position within the ''Panthera'' Cats |périodique= Open Quaternary |volume= 2 |année= 2016 |page= 4 |doi= 10.5334/oq.24 |consulté le= 10/12/2020 }}.</ref>. |

|||

Tous les indices montrant l’apparence des lions des cavernes sont gravés, peints ou sculptés par nos ancêtres, les hommes préhistoriques. |

|||

Les peintures de la [[grotte Chauvet]] (Ardèche) sont probablement les meilleurs indicateurs pour déterminer l’apparence de ces grands fauves. Les peintures de lions des cavernes sont assez rares dans l’[[art préhistorique|art paléolithique]] européen : la grotte Chauvet ([[Aurignacien]]) possède plus de représentations que toutes les autres réunies avec un nombre record de 75 figures ; la [[grotte de Lascaux]] ([[Solutréen]] ?) n’en possède que 11 et la [[grotte des Trois-Frères]] 6 ([[Magdalénien]]). |

|||

* Une sculpture provenant de la [[grotte de Vogelherd]] (Allemagne) montre une tête de lion (d’environ {{unité|3|cm}}) possédant des oreilles rondes et de profondes entailles interprétées comme une crinière. |

|||

* Des gravures de lions en pleine course provenant de la [[Grotte de la Vache (Ariège)|grotte de La Vache]] (Ariège) ne possèdent pas de crinière (probablement des femelles) et montrent clairement une queue touffue et un museau moustachu. |

|||

* Une gravure de la [[grotte des Combarelles]] (Dordogne) et une figurine sculptée dans de l’ivoire de mammouth montrant un homme portant une fourrure rayée d’un grand félin (trouvée à [[Culture de Malta-Buret|Mal’ta]], en Russie), laissent penser que les lions des cavernes étaient rayés — d’ailleurs, serait-ce un tigre ? |

|||

* Les peintures de la [[grotte Chauvet]] (Ardèche) montrent des lions à queues touffues, de pelage uni fauve et à [[vibrisse]]s. Aucun fauve n’est représenté orné d’une crinière, ce qui laisse déduire que soit ce sont toutes des lionnes, soit que les mâles ne possédaient pas de crinière ; pourtant, certaines représentations montrent probablement des mâles, la forme de leur cou est plus épaisse, ce qui laisse penser que les crinières sont simplement représentées par un cou plus épais. |

|||

Les scientifiques se font donc une assez bonne idée de l’apparence de ce gros félin ; ces indices, et bien d’autres, montrent donc un gros félin à queue touffue, à pelage faiblement rayé et, pour les mâles, une courte crinière. |

|||

[[Fichier:Panthera leo spelaea in Vienna.jpg|thumb|right|upright=1.00|Le squelette du lion des cavernes européen du [[Musée d'histoire naturelle de Vienne]].]] |

|||

Dans la grotte Chauvet — et les autres —, les figures attribuées à des lions des cavernes sont semblables ; on retrouve toujours de grands félins à pelage épais et unis, à « pinceau » (bout de la queue) noir, à oreilles rondes, à trois ou quatre rangées de vibrisses, à truffe arrondie et à museau allongé ; curieusement, les figures représentant des mâles (comme l'atteste la figuration des testicules) ne possèdent pas de [[crinière]]s, mais simplement une boursouflure au niveau du cou<ref name="Clottes">Clottes, J. et Azéma, M. (2005) - ''Les Félins de la grotte Chauvet'', Seuil, 125 p.</ref>, ce qui permet de conclure que les lions des cavernes mâles n'avaient pas de crinières contrairement aux lions d'Afrique actuels. |

|||

[[Image:Panthera leo spelaea, fossil skull 01.JPG|vignette|Crâne de ''Panthera spelaea''.]] |

|||

Les mensurations des lions des cavernes sont uniquement basées sur les fossiles. La plupart devaient avoir une taille plus modeste, un crâne trouvé près de Vence (Alpes-Maritimes) mesurant {{unité|36|cm}} (30 à {{unité|40|cm}} chez les lions actuels). Le plus grand crâne de lion des cavernes provient d’Angleterre et mesure {{unité|43|cm}}. Cependant, les lions des cavernes possédaient un crâne plus court que ceux des lions actuels, ce qui laisse penser, par déduction, qu’ils étaient plus grands. On note également des différences au niveau des épaules et du cou, des membres, de la colonne vertébrale et de la boîte crânienne. Les mâles pesaient entre 250 et 320 kg (chez les lions modernes, le poids varie entre 140 et {{unité|215|kg}}), et les femelles, plus petites, près de {{unité|175|kg}} (contre 110 à {{unité|170|kg}} pour une lionne moderne). Cependant, certains spécimens devaient atteindre une taille bien plus imposante. En effet, au musée préhistorique de la [[Roche de Solutré]] est conservé le crâne d'un lion des cavernes retrouvé non loin, dans la Brèche du Château, et mesurant approximativement 1,42 mètre au garrot pour une masse de 500 kilogrammes environ. |

|||

Le lion des cavernes était généralement de très grande taille, excepté dans quelques régions nordiques où une grande taille n'était pas nécessaire<ref name="Baryshnikov">{{Article |libellé= Baryshnikov & Boeskorov 2001 |langue= en |prénom1= Gennady F. |nom1= Baryshnikov |prénom2= Gennady |nom2= Boeskorov |titre= The Pleistocene cave lion, ''Panthera spelaea'' (Carnivora, Felidae) from Yakutia, Russia |périodique= Cranium |volume= 18 |numéro= 1 |date= 2001 |pages= 7-24 |lire en ligne= http://natuurtijdschriften.nl/download?docid=523468&type=document |format= pdf'' sur ''natuurtijdschriften.nl |consulté le= 23 avril 2018 }}.</ref>. Certains auteurs considèrent la taille comme un indicateur chronologique ; selon Ballesio<ref>{{Article |libellé= Ballesio 1980 |langue= fr |auteur1= Roland Ballesio |titre= Le gisement pléistocène supérieur de la grotte de Jaurens, à Nespouls, Corrèze, France. Les Carnivores (Mammalia, Carnivora). II. Felidae |périodique= Publications du musée des Confluences |numéro= 18 |date= 1980 |pages= 61-102 |lire en ligne= https://www.persee.fr/doc/mhnly_0373-6636_1980_num_18_1_1046?pageid=t1_82 |format= sur ''persee'' |consulté le= 10/12/2019 }}.</ref>, il existe deux formes : une grande, présente notamment à Gailenreuth, Lherm, ou Jaurens, et une petite, présente à la grotte du Bois de Cantet et dans d'autres sites [[magdalénien]]s d'Europe septentrionale. Il semble plutôt s'agir d'un [[dimorphisme sexuel]]<ref>{{Article |libellé= Turner 1984 |langue= fr |auteur1= Alan Turner |titre= Dental sex dimorphism in European lions (''Panthera leo L.'') of the Upper Pleistocene: Palaeoecological and palaeoethological implications |périodique= Ann Zool Fenn |numéro= 21 |date= 1984 |pages= 1–8 |lire en ligne= http://www.sekj.org/PDF/anzf21/anzf21-001-008.pdf |format= pdf sur ''sekj.org'' |consulté le= 31/1/2021 }}.</ref>, d'autant que les spécimens magdaléniens, très fragmentaires, se rapprochent plus de ''Panthera leo'' que de ''Panthera spelaea''. |

|||

== Principales caractéristiques physiques == |

|||

== Régime alimentaire et mode de vie == |

|||

[[Image:Panthera leo spelaea, fossil skull 01.JPG|thumb|Crâne de ''Panthera spelaea''.]] |

|||

Le régime du lion des cavernes était, à l'instar du lion actuel, carnivore, mais également nécrophage. Le statut de prédateur dominant lui était alloué, avec comme principales proies des [[bison]]s, des [[cerf]]s, des [[cheval|chevaux]] ou même de jeunes [[mammouth]]s. Une carcasse momifiée de [[bison des steppes|bison]] (''Bison priscus, [[Ludwig Heinrich Bojanus|Bojanus]]'') a été retrouvée en 1979 en Alaska et a été datée d'environ {{unité|31000|ans}}. Il semble que ce bison ait été tué par des lions ; sa peau porte de nombreuses traces de griffures, son museau porte des traces de morsures caractéristiques des grands félins. Une [[carnassière]] a été retrouvée dans la peau de l'animal<ref>{{Ouvrage |libellé= Guthrie 1990 |langue= fr |auteur1= R. Dale Guthrie |titre= Frozen fauna of the mammoth steppe |lieu= Chicago |éditeur= University of Chicago Press |date= |isbn= |présentation en ligne= https://www.researchgate.net/publication/270106369_Book_Review_Frozen_Fauna_of_the_Mammoth_Steppe_The_Story_of_Blue_Babe_by_R_Dale_Guthrie |format= <!-- sur ''xxx'' --> }}.</ref>. L'hypothèse de cette chasse n'est pas à exclure car dans la grotte Chauvet ont été peints des panneaux associant ces deux espèces<ref name="Clottes"/>. Il a souvent été admis que les lions des cavernes vivaient en petits groupes de quelques individus, à la manière des lions actuels. |

|||

Les nombreux squelettes découverts dans des grottes ou dans les sédiments quaternaires montrent de grands animaux de taille comparable au [[tigre de Sibérie]], voire plus grande. Par rapport au reste du corps, le crâne est en moyenne plus court que celui du lion ou du tigre, on note également des différences au niveau des épaules et du cou, des membres, de la colonne vertébrale et de la boîte crânienne. Les lions des cavernes mâles étaient environ 25 % plus larges que les lions actuels ; ils pouvaient parfois atteindre plus de {{unité|300|kg}}. |

|||

Le lion des cavernes vivait dans un environnement peuplé de gros mammifères : [[ours des cavernes]] (''Ursus speleaus''), [[mammouth]]s (''Mammuthus primigienus''), [[bœuf musqué|bœufs musqués]] (''Ovibos moschatus''), [[mégacéros]] (''Megaloceros giganteus''), [[antilope saïga|antilopes saïga]] (''Saiga tatarica''), [[bison]]s (''Bison priscus'') ou [[renne]]s (''Rangifer tarandus''). Ces derniers devaient être sa proie principale<ref name="bocherens2011">{{article |libellé= Bocherens ''et al.'' 2011 |langue= en |prénom1= Hervé |nom1= Bocherens |auteur2= Dorothée G. Drucker |auteur3= Dominique Bonjean |auteur4= Anne Bridault |auteur5= Nicholas J. Conard |auteur6= Christophe Cupillard |auteur7= Mietje Germonpré |auteur8= Markus Höneisen |auteur9= Susanne C. Münzel |auteur10= Hannes Napierala |titre= Isotopic evidence for dietary ecology of cave lion (''Panthera spelaea'') in North-Western Europe: Prey choice, competition and implications for extinction |journal= Quaternary International |volume= 245 |numéro= 2 |date= 2011 |pages= 249–261 |url= https://www.researchgate.net/publication/251636615_Isotopic_evidence_for_dietary_ecology_of_cave_lion_Panthera_spelaea_in_North-Western_Europe_Prey_choice_competition_and_implications_for_extinction |format= sur ''researchgate.net'' |consulté le= 10/12/2020 }}.</ref>. Il est également contemporain des premiers humains modernes (''[[Homo sapiens]]''). |

|||

== Phylogénie et répartition géographique == |

|||

Malgré son nom, le lion des cavernes n’habitait probablement pas les abris souterrains, excepté l’hiver pour se protéger du froid. |

|||

Il existe plusieurs formes de lions des cavernes, dont la plus ancienne est ''Panthera spelaea fossilis'' (''Reichenau, 1906''), divergeant de la forme type de Gailenreuth par une plus grande taille ; elle a été trouvée dans les dépôts du Pléistocène moyen dont les plus anciens, sur le site d’Isernia La Pineta (Italie), sont datés d’environ 700 000 ans ; on en trouve également à Mosbach II (syn. ''Panthera mosbachensis''), Mauer (Allemagne), [[Atapuerca]] TD11-10 (Espagne) et [[Caune de l'Arago|Arago]] I-III (France) ; également considéré parfois comme [[sous-espèce]] de lion ou espèce distincte, cette forme serait venue d’Afrique et aurait laissé place à la forme type il y a environ 350 000 ans. De grands spécimens tel celui de Vence (Alpes-Maritimes) et de Cajare<ref>Boule, 1906 {{Refsou}}</ref>, marquent la transition entre ''Panthera spelaea fossilis'' et ''P. s. spelaea'', souvent distingué par une plus petite taille ; néanmoins, selon Argant<ref>(1991) {{Refsou}}</ref>, ce n’est pas un caractère pour différencier les deux sous-espèces du fait que certains spécimens du Pléistocène moyen terminal, tel celui de La Fage<ref name="Ballesio"/>, sont de petites tailles ; à l’inverse, certains spécimens du Pléistocène supérieur sont de grande taille, comme à Siegsdorf<ref>Gross, 1992 {{Refsou}}</ref>, Arrikrutz<ref>Altuna, 1967 {{Refsou}}</ref> ou Gailenreuth<ref>Goldfuss, 1810 {{Refsou}}</ref>. |

|||

== Répartition géographique == |

|||

Le lion des cavernes typique, ''P. s. spelaea'', était présent de l’Espagne à la Russie, en passant par de nombreux pays tels la France, l’Italie, la Belgique, l’Allemagne, la Suisse, la Grande-Bretagne, l’Autriche et des Pays de l’Est jusqu’à la plaine russe et l’[[Oural]]. |

|||

[[Fichier:Reconstitution d'un lion des cavernes.jpg|vignette|alt=Représentation d'un lion sur un rocher, ramassé sur lui-même en position couchée, prêt à bondir. Imagerie dans la caverne du Pont-d'Arc.|Reconstitution d'un lion des cavernes, à la [[Caverne du Pont-d'Arc]].]] |

|||

Le lion des cavernes a vécu entre {{formatnum:-100000}} et environ {{unité|-13500|ans}}<ref name="stuart2011">{{article |libellé= Stuart & Lister 2011 |langue= anglais | prénom1= Anthony J. |nom1= Stuart |auteur2= Adrian M. Lister |titre= Extinction chronology of the cave lion ''Panthera spelaea'' |périodique= Quaternary Science Reviews |volume= 30 |numéro= 17-18 |pages= 2329-2340 |mois= août |année= 2011 |issn= 0277-3791 |doi= 10.1016/j.quascirev.2010.04.023 |url= https://www.researchgate.net/publication/229411727_Extinction_chronology_of_the_cave_lion_Panthera_spelaea |format= sur ''researchgate.net'' |consulté le= 10/12/2020 }}.</ref>, succédant à ''[[Panthera leo fossilis]]'', plus grand et adapté à un climat plus chaud. |

|||

Il était le plus gros prédateur des deux dernières [[Glaciation|périodes glaciaires]]. Son [[aire de répartition]] s’étendait de la [[Sibérie]] et de l'[[Alaska]]<ref name="stuart2011"/> (où il cohabitait avec ''[[Panthera leo vereshchagini]]'', un autre lion ainsi que certains [[Machairodontinés|félins à dents de sabre]]) jusqu’à l’[[Europe du Sud]]. Même si les lions des cavernes préféraient les climats plus cléments, ils fréquentaient également l’Eurasie lors des périodes les plus froides. |

|||

Comme l'avait déjà proposé [[Björn Kurtén|Kurtén]] <ref>(1985) {{Refsou}}</ref>, les formes de plus petite taille, de [[Sibérie]] orientale, d’[[Alaska]] et du [[Yukon]] ([[Canada]]), appartiennent à une sous-espèce distincte, nommée ''P. spelaea vereshchagini'' <ref name="Baryshnikov"/> ; ces spécimens ont une taille plus restreinte et un crâne plus court que les formes européennes de la même époque. |

|||

Il existe plusieurs formes de lions des cavernes, dont la plus ancienne est ''Panthera spelaea fossilis'' (''Reichenau, 1906''), divergeant de la forme type de Gailenreuth par une plus grande taille ; elle a été trouvée dans les dépôts du Pléistocène moyen dont les plus anciens, sur le site d'Isernia La Pineta (Italie), sont datés d'environ {{unité|700000|ans}} ; on en trouve également à Mosbach II (syn. ''Panthera mosbachensis''), Mauer (Allemagne), [[Atapuerca]] TD11-10 (Espagne) et [[Caune de l'Arago|Arago]] I-III (France). Également considéré parfois comme [[sous-espèce]] de lion ou espèce distincte, cette forme serait venue d'Afrique et aurait laissé place à la forme type il y a environ {{nombre|350000|ans}}. De grands spécimens tel celui de Vence (Alpes-Maritimes) et de Cajare<ref>{{Ouvrage |libellé= Boule 1906 |langue= fr |auteur1= Marcellin Boule |titre= Les grands chats des cavernes |éditeur= Masson et Cie |date= 1906 |isbn= |format= <!-- sur ''xxx'' --> }}.</ref>, marquent la transition entre ''Panthera spelaea fossilis'' et ''P. s. spelaea'', ce dernier souvent distingué par une plus petite taille ; néanmoins, selon Argant<ref>{{Article |libellé= Argant 2000 |langue= fr |auteur1= Alain Argant |titre=Les sites paléontologiques du Pléistocène moyen en Mâconnais |périodique= Bulletin de la Société préhistorique française |volume= 97 |numéro= 4 |date= 2000 |pages= 609-623 |lire en ligne= https://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_2000_num_97_4_11168 |format= sur ''persee'' }}, {{p.|617, 621}}.</ref>{{,}}<ref>{{Ouvrage |libellé= Argant 1991 |langue= fr |auteur1= Alain Argant |titre= Carnivores quaternaires de Bourgogne |éditeur= |collection= Doc. Lab. Géol. Lyon |numéro dans collection= 115 |date= 1991 |pages totales= 301 |isbn= |lire en ligne= |format= <!-- sur ''xxx'' --> }}.</ref> et d'autres auteurs, la taille n'est pas un caractère suffisant pour différencier les deux sous-espèces du fait que certains spécimens du [[Pléistocène moyen]] terminal, tel celui de La Fage<ref name="Ballesio"/>, sont de petites tailles ; à l'inverse, certains spécimens du Pléistocène supérieur sont de grande taille, comme à Siegsdorf<ref>{{Ouvrage |libellé= Gross 1992 |langue= de |auteur1= Carin Gross |titre= Das Skelett des Höhlenlöwen (''Panthera leo spelaea'' Goldfuss, 1810) aus Siegsdorf, Ldkr. Traunstein im Vergleich mit anderen Funden aus Deutschland und den Niederlanden |nature ouvrage= thèse |lieu= München |éditeur= Fakultät der Maximilians, Université de Munich |date= 1992 |isbn= |format= <!-- sur ''xxx'' --> }}.</ref>, Arrikrutz<ref>{{Article |libellé= Altuna 1967 |langue= fr |auteur1= {{lien|lang= es |trad= Jesús Altuna Etxabe |fr= Jesús Altuna}} |titre= Hallazgo de un esqueleto de leen de las cavernas en la cueva de Arrikrutz (Ofiate, Guipüzcoa) |périodique= Munibe |volume= 19 |date= 1967 |pages= 331-332 |lire en ligne= |format= <!-- sur ''xxx'' --> }}.</ref> ou Gailenreuth<ref>{{Ouvrage |libellé= Goldfuss 1810 |langue= fr |auteur1= Georg August Goldfuss |titre= Die Umgebungen von Muggendorf |éditeur= |date= 1810 |isbn= |lire en ligne= https://books.google.fr/books?hl=en&lr=&id=pWrsJbX_jmEC&oi=fnd&pg=PA3&ots=xlvaebCLuX&sig=JaWrN1Pnnydaq90F82pQxmN10Fk&redir_esc=y#v=onepage&q=Gailenreuth&f=false |format= sur ''books.google.fr'' |consulté le= 10/12/2019 }}.</ref>. |

|||

À partir de 110 000 ans, au cours d’une période interglaciaire, les lions débarquèrent en [[Alberta]] et aux [[États-Unis]]. Caractérisés par une énorme taille, plus grande encore que celle de ''Panthera spelaea fossilis'', ces lions des cavernes appartiennent à la sous-espèce ''Panthera spelaea atrox'', parfois considérée comme sous-espèce de lion, ou plus souvent comme espèce distincte. Une mâchoire de lion de taille importante fut trouvée en Alaska et fut rapportée à ''P. spelaea atrox'' <ref>Whitmore & Foster, 1967 {{Refsou}}</ref>, ce qui contredit en partie la sous-espèce ''P. s. vereshchagini'' ; on peut donc en conclure que certains spécimens alaskiens évoluèrent déjà vers ''P. s. atrox''. De très grands spécimens provenant du gisement de [[Rancho La Brea]] sont considérés comme les plus grands félins de la planète<ref>Merriam & Stock, 1932 {{Refsou}}</ref>. Une mâchoire provenant de [[Natchez]] ([[Mississippi (État)|Mississippi]]) fut décrite par Leidy<ref>(1853) {{Refsou}}</ref>. De nombreux fossiles proviennent des États-Unis, notamment de Californie, de Floride, du Kansas, du Nebraska, du Texas, du Dakota du Sud, plus rarement du Canada<ref>Harington, 1969-1971 {{Refsou}}</ref> et du Mexique<ref>Jackway, 1958 {{Refsou}}</ref>. |

|||

Le lion des cavernes typique, ''P. s. spelaea'', était présent de l'Espagne à la Russie, en passant par de nombreux pays tels la France, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, la Grande-Bretagne, l'Autriche et des Pays de l'Est jusqu'à la plaine russe et l'[[Oural]]. |

|||

Le lion des cavernes disparut avec le radoucissement climatique marquant la fin de la dernière [[glaciation]], il y a environ 11 000 ans. Néanmoins, certains spécialistes tendent à croire qu’il survécut quelque temps en Sibérie, où le climat lui était encore favorable. Le lion actuel (''Panthera leo'') arriva en Europe il y a environ 12 000 ans et y disparut il y a environ 300 ans, au Nord de la Grèce <ref name="Sommer & Benecke"/>. |

|||

Comme l'avait déjà proposé [[Björn Kurtén|Kurtén]]<ref>{{Article |libellé= Kurtén 1985 |langue= fr |auteur1= Björn Kurtén |lien auteur1= Björn Kurtén |titre= The Pleistocene lion of Beringia |périodique= Annales Zoologici Fennici |date= 1985 |pages= 117-121 |lire en ligne= |format= <!-- sur ''xxx'' --> }}.</ref>, les formes de plus petite taille, de [[Sibérie]] orientale, d'[[Alaska]] et du [[Yukon]] ([[Canada]]), appartiennent à une sous-espèce distincte, nommée ''P. spelaea vereshchagini''<ref name="Baryshnikov"/> ; ces spécimens ont une taille plus petite et un crâne plus court que les formes européennes de la même époque. |

|||

== Régime alimentaire == |

|||

À partir de {{unité|110000|ans}}, au cours d'une période interglaciaire, les lions arrivent en [[Alberta]] et aux [[États-Unis]]. Caractérisés par une énorme taille, plus grande encore que celle de ''Panthera spelaea fossilis'', ces lions des cavernes appartiennent à la sous-espèce ''Panthera spelaea atrox'', parfois considérée comme sous-espèce de lion, ou plus souvent comme espèce distincte. Une mâchoire de lion de taille importante fut trouvée en Alaska et fut rapportée à ''P. spelaea atrox''<ref>{{Article |libellé= Whitmore & Foster 1967 |langue= fr |auteur1= Frank C. Whitmore Jr |auteur2= Helen L. Foster |titre= ''Panthera atrox'' (Mammalia: Felidae) from central Alaska |périodique= Journal of Paleontology |date= 1967 |pages= 247-251 |lire en ligne= https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1242&context=usgsstaffpub |format= sur ''digitalcommons.unl.edu'' |consulté le= 10/12/2019 }}.</ref>, ce qui contredit en partie la sous-espèce ''P. s. vereshchagini'' ; on peut donc en conclure que certains spécimens alaskiens évoluèrent déjà vers ''P. s. atrox''. De très grands spécimens provenant du gisement de [[Rancho La Brea]] sont considérés comme les plus grands félins de la planète<ref>{{Ouvrage |libellé= Merriam & Stock 1932 |langue= fr |auteur1= John C. Merriam |auteur2= Chester Stock |titre= The felidae of rancho la brea |éditeur= Carnegie Institution of Washington |date= 1932 |isbn= |résumé= https://authors.library.caltech.edu/100847/ |format= <!-- sur ''xxx'' --> }}.</ref>. Une mâchoire provenant de [[Natchez]] ([[Mississippi (État)|Mississippi]]) fut décrite par Leidy<ref>{{Ouvrage |libellé= Leidy 1853 |langue= en |auteur1= Joseph Leidy |titre= A Flora and Fauna Within Living Animals |éditeur= Smithsonian institution |collection= Smithsonian contribution to knowledge |date= 1853 |pages totales= 67 |isbn= |lire en ligne= https://books.google.fr/books?id=6URUAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false |format= sur ''books.google.fr'' |consulté le= 10/12/2020 }}.</ref>. De nombreux fossiles proviennent des États-Unis, notamment de Californie, de Floride, du Kansas, du Nebraska, du Texas, du [[Dakota du Sud]], plus rarement du Canada<ref>{{Article |libellé= Harington 1969 |langue= fr |auteur1= {{lien |trad= Charles Richard Harington |fr= Charles Richard Harington}} |titre= Pleistocene remains of the lion-like cat (''Panthera atrox'') from the Yukon Territory and northern Alaska |périodique= Canadian Journal of Earth Sciences |volume= 6 |numéro= 5 |date= 1969 |pages= 1277–1288 |lire en ligne= |résumé= https://www.semanticscholar.org/paper/Pleistocene-remains-of-the-lion-like-cat-(Panthera-Harington/821ba4c49941c359739626c61371037e6a89b2c8 |format= <!-- sur ''xxx'' --> }}.</ref> et du Mexique<ref>Jackway, 1958 {{référence souhaitée}} seule publication trouvée pour 1958 : {{Article |libellé= Jackway 1958 |langue= fr |auteur1= G. E. Jackway |titre= Pleistocene Lagomorpha and Rodentia from the San Josecito Cave, Nuevo León, México |périodique= Trans. Kansas Acad. Sci. |numéro= 61 |date= 1958 |lire en ligne= |format= <!-- sur ''xxx'' --> }}.</ref>. |

|||

Le régime du lion des cavernes était, à l’instar du lion actuel, carnivore, mais également nécrophage. Le statut de prédateur dominant lui était alloué, avec comme principales proies des [[bison]]s, des [[cerf]]s, des [[cheval|chevaux]] ou même de jeunes [[mammouth]]s. Une carcasse momifiée de [[bison des steppes|bison]] (''Bison priscus, [[Ludwig Heinrich Bojanus|Bojanus]]'') a été retrouvée en 1979 en Alaska et a été datée d’environ 31 000 ans. Il semble que ce bison ait été tué par des lions ; sa peau porte de nombreuses traces de griffures, son museau porte des traces de morsures caractéristiques des grands félins. Une [[carnassière]] a été retrouvée dans la peau de l’animal <ref>Guthrie & Guthrie, 1990 {{Refsou}}</ref>. L’hypothèse de cette chasse n’est pas à exclure car dans la grotte Chauvet ont été peints des panneaux associant ces deux espèces<ref name="Clottes"/>. Il a souvent été admis que les lions des cavernes vivaient en petits groupes de quelques individus, à la manière des lions actuels. |

|||

Le lion des cavernes disparut avec le radoucissement climatique marquant la fin de la dernière [[glaciation]], il y a environ {{unité|11000|ans}}. Néanmoins, certains spécialistes tendent à croire qu'il survécut quelque temps en Sibérie, où le climat lui était encore favorable. Le lion actuel (''Panthera leo'') arriva en Europe il y a environ {{unité|12000|ans}} et en disparut il y a entre 2300 et {{unité|1900|ans}}, au Nord de la Grèce<ref name=Guggisberg1975>{{Chapitre |langue= en |langue originale= |auteur1= |titre chapitre= Lion ''Panthera leo'' (Linnaeus, 1758) |auteurs ouvrage= C. A. W. Guggisberg |titre ouvrage= Wild Cats of the World |lieu= New York |éditeur= Taplinger |année= 1975 |volume= |tome= |pages totales= |passage= 138–179 |isbn= 978-0-8008-8324-9 |lire en ligne= }}.</ref>. |

|||

== Liste des sous-espèces et leurs principaux gisements == |

|||

== Taxinomie == |

|||

La classification du lion des cavernes est toujours controversée, tantôt classé comme une sous-espèce de lion (''Panthera leo spelaea''), tantôt comme une espèce à part entière (''Panthera spelaea''). |

|||

L'apparence des lions des cavernes a souvent été contestée durant ces deux derniers siècles, du fait que tantôt il a été considéré comme une sous-espèce de [[lion]] moderne<ref name="Ballesio">{{Article |libellé= Ballesio 1975 |langue= fr |auteur1= Roland Ballesio |titre= Étude de ''Panthera (Leo) spelaea'' (Goldfuss) nov. sub sp. (Mammalia, Carnivora, Felidae) du gisement pléistocène moyen des Abîmes de la Fage à Noailles (Corrèze) |périodique= Publications du musée des Confluences |numéro= 13 |titre numéro= Le gisement paléontologique pléistocène des abîmes de la Fage à Noailles (Corrèze) III |date= 1975 |pages= 47-55 |lire en ligne= https://www.persee.fr/doc/mhnly_0373-6636_1975_num_13_1_1018 |format= sur ''persee'' |consulté le= 10/12/2019 }}.</ref>, et tantôt comme une sous-espèce du [[tigre]]<ref>{{Article |libellé= Groiss 1996 |langue= de |auteur1= Josef Th. Groiss |titre= Der Höhlentiger ''Panthera tigris spelaea'' (Goldfuss) |périodique= Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie |numéro= 7 |date= 1996 |pages= 399–414 |lire en ligne= |résumé= https://www.schweizerbart.de/papers/njgpm/detail/1996/92332/Der_Hohlentiger_Panthera_tigris_spelaea_Goldfuss |format= <!-- sur ''xxx'' --> }}.</ref>. Les auteurs modernes tendent à croire qu'il s'agit d'une population de lions africains s'étant adaptés très tôt à un climat froid. Une étude basée sur quelques individus européens provenant d'Allemagne et d'Autriche montre que le [[phylum]] des lions des cavernes s'est détaché très tôt du phylum des lions modernes ; cette étude<ref>{{Article |id= 2004burger |libellé= Burger ''et al.'' 2004 |langue= en |auteur1= Joachim Burger |auteur2= Wilfried Rosendahl |auteur3= Odile Loreille |et al.= oui |titre= Molecular phylogeny of the extinct cave lion ''Panthera leo spelaea'' |périodique= Molecular Phylogenetics and Evolution |volume= 30 |numéro= 3 |date= mars 2004 |pages= 841-849 |pmid= 15012963 |doi= 10.1016/j.ympev.2003.07.020 |lire en ligne= http://www.bergianska.se/polopoly_fs/1.67700.1324562177!/menu/standard/file/Burger_et_al_2004_1.pdf |format= pdf sur ''bergianska.se'' |consulté le= 10/12/2020 }}.</ref> inclut les lions des cavernes au sein du taxon ''Panthera leo'' mais l'éloignement génétique, en plus de l'adaptation flagrante au froid, porte à croire qu'il s'agit plutôt d'une espèce distincte<ref name="Baryshnikov"/>{{,}}<ref>{{Article |libellé= Sotnikova & Nikolskiy 2006 |langue= en |auteur1= Marina Sotnikova |auteur2= Pavel Nikolskiy |titre= Systematic position of the cave lion Panthera spelaea (Goldfuss) based on cranial and dental characters |périodique= Quaternary International |numéro= 142 |date= 2006 |pages= 218-228 |lire en ligne= |résumé= https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-50825e7e-6e40-37b2-87f1-dcb20f724dea |format= <!-- sur ''xxx'' --> }}. Sotnikova & Nikolskiy 2005 {{référence souhaitée}}</ref>. |

|||

L’histoire commence en 1810 quand [[Georg August Goldfuss|G. A. Goldfuss]] décrivit cette espèce comme ''Felis spelaea'', en le rapprochant du lion (à l’époque ''Felis leo''), puis, lorsque le léopard, le tigre, le lion et le jaguar furent classés dans le genre ''Panthera'', le lion des cavernes y fut aussi (''Panthera spelaea''). En 1996, Groiss le classa parmi les tigres (''Panthera tigris spelaea''). Les dernières [[analyse de l'ADN|études d’ADN]] prélevé sur quatre ossements provenant du Sud de l’Allemagne et un autre provenant d’Autriche montrent qu’il s’agissait en fait d’une sous-espèce de lion (''Panthera leo spelaea'') ; toutefois, il semble plus qu'il s'agisse d'une espèce distincte. |

|||

=== Phylogénie === |

|||

[[Cladogramme]] basé sur l'[[Phylogénie|analyse phylogénétique]] des [[espèce]]s vivantes et [[Extinction des espèces|éteintes]] ({{éteint}}) du genre ''[[Panthera]]'' réalisée par P. Piras et ses collègues en 2018<ref name="Piras et al._2018">{{article |libellé= Piras ''et al.'' 2018 |langue= en |auteur1= P. Piras |auteur2= D. Silvestro |auteur3=, F. Carotenuto |auteur4= S. Castiglione |auteur5= A. Kotsakis |auteur6= L. Maiorino |auteur7= M. Melchionna |auteur8= A. Mondanaro |auteur9= G. Sansalone |auteur10= C. Serio |auteur11= V.A. Vero |titre= Evolution of the sabertooth mandible: A deadly ecomorphological specialization |périodique= cPalaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology |volume= 496 |année= 2018 |pages= 166−174 |doi= 10.1016/j.palaeo.2018.01.034 |bibcode= 2018PPP...496..166P |lire en ligne= https://www.researchgate.net/publication/322895085_Evolution_of_the_sabertooth_mandible_A_deadly_ecomorphological_specialization |format= sur ''researchgate.net'' |consulté le= 10/12/2020 }}.</ref>. ''P. spelaea'' y est placée en [[groupe frère]] du [[Panthera atrox|Lion d'Amérique]] (''[[Panthera atrox]]'') : |

|||

<center>{{clade| style=font-size:85%;line-height:85% |

|||

|label1='''''[[Panthera]]''''' |

|||

|1={{Clade |

|||

|1= {{éteint}} ''[[Panthera palaeosinensis]]'' |

|||

|2={{Clade |

|||

|1={{Clade |

|||

|label1= |

|||

|1={{Clade |

|||

|1= {{éteint}} ''[[Panthera blytheae]]'' |

|||

|2=''[[Panthera uncia]]'' ([[Panthère des neiges]]) [[File:Stamp-russia2014-save-russian-cats-(snow leopard).png|70 px]]}} }} |

|||

|2={{Clade |

|||

|label1= |

|||

|1={{Clade |

|||

|1= {{éteint}} ''[[Panthera zdanskyi]]'' ([[Panthera zdanskyi|Tigre de Longdan]]) |

|||

|2=''[[Panthera tigris]]'' ([[Tigre]]) [[File:Stamp-russia2014-save-russian-cats-(tiger).png|70 px]]}} }} }} |

|||

|3={{Clade |

|||

|1={{Clade |

|||

|label1= |

|||

|1={{Clade |

|||

|1= {{éteint}} ''[[Panthera gombaszoegensis]]'' ([[Jaguar européen]]) [[File:Felis onca - 1818-1842 - Print - Iconographia Zoologica - Special Collections University of Amsterdam - (white background).jpg|70 px]] |

|||

|2=''[[Panthera onca]]'' ([[Jaguar]]) [[File:Felis onca - 1818-1842 - Print - Iconographia Zoologica - Special Collections University of Amsterdam - (white background).jpg|70 px]]}} }} |

|||

|2={{Clade |

|||

|label1= |

|||

|1={{Clade |

|||

|1=''[[Panthera pardus]]'' ([[Léopard]]) [[File:Felis pardus - 1818-1842 - Print - Iconographia Zoologica - Special Collections University of Amsterdam - (white background).jpg|70 px]] |

|||

|2={{Clade |

|||

|1=''[[Panthera leo]]'' ([[Lion]]) [[File:Felis leo - 1818-1842 - Print - Iconographia Zoologica - Special Collections University of Amsterdam -(White Background).jpg|70 px]] |

|||

|2={{Clade |

|||

|1= {{éteint}} '''''Panthera spelaea''''' (Lion des cavernes d'Eurasie)[[File:Stamps of Moldova 2010 Panthera leo spelaea (mod).jpg|70 px]] |

|||

|2= {{éteint}} ''[[Panthera atrox]]'' ([[Panthera atrox|Lion d'Amérique]])[[File:PantheraLeoAtrox1.jpg|70 px]] }} }} }} }} }} }} }} |

|||

</center> |

|||

=== Liste des sous-espèces et leurs principaux gisements === |

|||

* ''[[Panthera spelaea fossilis]]'' (von Reichenau, 1906) |

* ''[[Panthera spelaea fossilis]]'' (von Reichenau, 1906) |

||

Isernia La Pineta, Mauer (Heidelberg), Mosbach, [[Atapuerca]], Azé, [[Caune de l'Arago|Arago]]… |

Isernia La Pineta, Mauer (Heidelberg), Mosbach, [[Atapuerca]], Azé, [[Caune de l'Arago|Arago]]… |

||

* ''[[Panthera spelaea spelaea]]'' (Goldfuss, 1810) |

* ''[[Panthera spelaea spelaea]]'' (Goldfuss, 1810) |

||

Gailenreuth, Grotte de Goyet, Arrikrutz, Siegsodrf, Artenac, Vence, La Fage, Jaurens, Lherm… |

Gailenreuth, Grotte de Goyet, Arrikrutz, Siegsodrf, Artenac, Vence, La Fage, Jaurens, Lherm… |

||

* ''[[Panthera spelaea vereshchagini]]'' Baryshnikov & Boeskorov, 2001 |

* ''[[Panthera spelaea vereshchagini]]'' Baryshnikov & Boeskorov, 2001 |

||

Kolyma, Fairbanks Creek, Last Chance Creek, |

Kolyma, Fairbanks Creek, Last Chance Creek, [[grottes de Bluefish]], Kaolak… |

||

* ''[[Panthera spelaea atrox]]'' (Leidy, 1853) |

|||

[[Rancho La Brea]], Natchez, LiverMore Valley, Medecine Hate, Lost Chicken Creek… |

|||

== Synonymie et ''nomen dubium'' de ''Panthera spelaea'' == |

|||

=== Synonymie et ''nomen dubium'' de ''Panthera spelaea'' === |

|||

* ''P. s. fossilis'' (Reichenau, 1906) : ''P. fossilis, P. leo fossilis, P. mosbachensis'' (Mosbach). |

* ''P. s. fossilis'' (Reichenau, 1906) : ''P. fossilis, P. leo fossilis, P. mosbachensis'' (Mosbach). |

||

* ''P. s. spelaea'' ('''''type''''', Goldfuss, 1810) : ''Felis spelaea, F. leo spelaea, P. leo spelaea, P. |

* ''P. s. spelaea'' ('''''type''''', Goldfuss, 1810) : ''Felis spelaea, F. leo spelaea, P. leo spelaea, P. tigris spelaea, P. spelaea, Felis youngi'' (Chou Kou Tien), ''F. leo « Edwardsi »'' (Vence), ''P. (leo) spelaea « Clouet »''' (Bois de Cantet), ''F. spelaea « Bayoli »'' (La Balauzière). |

||

* ''P. s. vereshchagini'' (Baryshnikov & Boeskorov, 2001) : ''P. leo vereshchagini''. |

* ''P. s. vereshchagini'' (Baryshnikov & Boeskorov, 2001) : ''P. leo vereshchagini''. |

||

* ''P. s. atrox'' (Leidy, 1853) : ''Felis atrox, P. atrox, Felis imperialis'' (Livermore Valley), ''Felis atrox var. bebbi'' (Rancho La Brea), ''Felis atrox « |

* ''P. s. atrox'' (Leidy, 1853) : ''Felis atrox, P. atrox, Felis imperialis'' (Livermore Valley), ''Felis atrox var. bebbi'' (Rancho La Brea), ''Felis atrox « Alaskensis »'' (Fairbanks Creek), ''P. tigris atrox''. |

||

== |

== Art préhistorique == |

||

{{Article détaillé|Art préhistorique|Lion dans l'art}} |

|||

{{références}} |

|||

[[file:(Toulouse) Dent de lion percée - Grotte Duruthy - Musée de Toulouse MHNT.PRE2010.0.13.3.jpg|thumb|Dent de lion percée - [[Grotte Duruthy]] - [[Muséum de Toulouse]]]] |

|||

[[image:Lascaux-diverticule-félins.jpg|thumb|Diverticule des félins dans la [[grotte de Lascaux]].]] |

|||

Les [[félin]]s sont assez peu représentés dans l'[[art pariétal]] [[paléolithique]]. Chaque [[grotte ornée]] ne compte qu'une ou deux figurations de félin. La [[grotte des Trois-Frères]] en possède six, la [[grotte de Lascaux]] en [[Dordogne (département)|Dordogne]] présente onze félins peints ou gravés et la [[grotte Chauvet]] en [[Ardèche (département)|Ardèche]] en présente 75. En règle générale, ils sont présents dans des parties de la grotte reculées et difficile d'accès et sont de plus d'une qualité graphique bien inférieure à celle observée sur les chevaux ou les bisons par exemple. La [[Grotte Chauvet|grotte Chauvet-Pont-d’Arc]] fait office d'exception<ref name="Lascaux">{{lien web |langue= fr |url= http://www.lascaux.culture.fr/#/fr/00.xml |titre= Grotte de Lascaux, visite virtuelle |site= [http://www.lascaux.culture.fr/ lascaux.culture.fr] |éditeur= Ministère de la Culture |consulté le= 23 avril 2018 }}.</ref>. Les félins peuvent être peints, gravés sur la roche ou sur l'os ou modelés dans l'[[argile]]. Quant à l'espèce de félin représentée, la [[grotte des Trois-Frères]] permet de clairement identifier le lion des cavernes plutôt que le tigre en raison de la présence d'un toupet de poil au bout de la queue<ref group="Note">Des représentations de [[lynx]] et de [[léopard (félin)|léopard]] existent également.</ref>{{,}}<ref>{{lien web |libellé= Bégouën 1939 |auteur= Henri Begouën |lien auteur1= Henri Bégouën |langue= fr |titre= Les bases magiques de l'art préhistorique |date= 1939 |site= hominides.com |url= http://www.hominides.com/html/art/magie-art-prehistorique-chasse-1.php |consulté le= 23 avril 2018 }}.</ref>. |

|||

Le lion des cavernes est également sculpté dans la paroi du [[Roc-aux-Sorciers]], à [[Angles-sur-l'Anglin]], sur une frise datant d'il y a {{unité|15000|ans}} |

|||

== Voir aussi == |

|||

Dans la grotte Chauvet — et les autres —, les figures attribuées à des lions des cavernes sont semblables ; on retrouve toujours de grands félins à pelage épais et unis, à « pinceau » (bout de la queue) noir, à oreilles rondes, à trois ou quatre rangées de vibrisses, à truffe arrondie et à museau allongé ; curieusement, les figures représentant des mâles (comme l'atteste la figuration des testicules) ne possèdent pas de [[crinière]]s, mais simplement une boursouflure au niveau du cou<ref name="Clottes">{{Ouvrage |libellé= Clottes & Azéma 2005 |langue= fr |auteur1= Jean Clottes |lien auteur1= Jean Clottes |auteur2= Marc Azéma |lien auteur2= Marc Azéma |titre= Les félins de la Grotte Chauvet |éditeur= Seuil |date= 2005 |pages totales= 125 |isbn= }}.</ref>, ce qui permet de conclure que les lions des cavernes mâles n'avaient pas de crinières contrairement aux lions d'Afrique actuels. |

|||

La grotte Chauvet ([[Aurignacien]]) montre surtout la chasse ou le comportement des lions dans une fresque où sont représentées plusieurs espèces telles que le bison (''[[Bison priscus]]''), le [[rhinocéros laineux]] (''Coelodonta antiquitatis''), un jeune [[mammouth]] (''Mammuthus primigienus'') et des chevaux (''Equus ferus'') accompagnés d’une quinzaine de lionnes. Dans la grotte de Lascaux ([[Magdalénien]] ou [[Solutréen]]), les lions figurés semblent évoquer la chasse : une paroi montre des lions couverts de traits évoquant des lances, saignant et crachant. Comme l’[[ours des cavernes]], le bison et le rhinocéros, le lion des cavernes a pu jouer un rôle important dans les croyances des hommes préhistoriques. |

|||

Le lion est représenté la face tournée vers l'observateur et non de profil dans l'art préhistorique africain. En effet, des légendes lui attribuent des pouvoirs magiques liés à son regard. De telles représentations du [[Paléolithique supérieur]] se retrouvent à [[In Habeter]] dans le [[Fezzan]], à Jacou dans l'[[Atlas saharien]], mais également dans la [[grotte des Trois-Frères]], en [[France]]<ref name="Animaux">{{ouvrage |libellé= Brion 1955 |langue= fr |auteur= Marcel Brion |titre= Les animaux, un grand thème de l'Art |éditeur= Horizons de France |lieu= Paris |jour= 27 |mois= octobre |année= 1955 }}.</ref>. |

|||

L’''[[homme lion]]'', sculpture d'[[ivoire]] de [[mammouth]] du Paléolithique supérieur ([[Aurignacien]]) de près de trente centimètres de haut, qui représente le corps d'un homme surmonté d'une tête de lion des cavernes et est l'une des plus anciennes œuvres d'art connues. Elle incarnait peut-être une [[Dieux|divinité]]<ref>{{mul|fr|en|de}} {{lien web |url= http://www.loewenmensch.de/l_homme_lion.html |titre= L’homme-lion |site= loewenmensch.de |éditeur= Ulmer Museum |consulté le= 10/12/2020 }}.</ref>. |

|||

{{Boîte déroulante/début|titre=Quelques grottes abritant des représentations de lion des cavernes<ref name="Lascaux" />{{,}}<ref>{{Article |libellé= Crémades & Laville 1995 |langue= fr |auteur1= Michèle Crémades |auteur2= Henri Laville |titre= Le félin gravé de Laugerie-Basse : à propos du mouvement dans l'art paléolithique |périodique= Paléo, Revue d'Archéologie Préhistorique |année= 1995 |volume= 7 |numéro= 7 |pages= 259-265 |lire en ligne= http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pal_1145-3370_1995_num_7_1_1219 |format= sur ''persee'' |consulté le= 10/12/2020 }}.</ref>}} |

|||

* [[Grotte Chauvet]] |

|||

* [[Grotte de Laugerie-Basse]] |

|||

* [[Grotte de Combarelles]] |

|||

* [[Grotte des Trois-Frères]] |

|||

* [[Grotte de Font-de-Gaume]] |

|||

* [[Grotte de la Vache (Ariège)|Grotte de La Vache]] |

|||

* [[Grotte de La Marche]] |

|||

* [[Grotte de Lascaux]] |

|||

{{Boîte déroulante/fin}} |

|||

=== Grotte de Vogelherd === |

|||

{{Article détaillé|Grotte de Vogelherd}} |

|||

Plusieurs campagnes de fouilles menées dans la [[grotte de Vogelherd]] en [[Allemagne]] ont mis au jour de nombreuses figurines représentant des félins. Les sculptures en ivoire de la grotte de Vogelherd sont parmi les œuvres les plus connues de l'[[Art préhistorique|art]] du [[Paléolithique supérieur]]. Une importante proportion recueillies correspondent aux niveaux stratigraphiques de l'[[Aurignacien|époque aurignacienne]]. Ces horizons stratigraphiques comportent de nombreuses figurines zoomorphiques (félidés, bisons, chevaux et mammouths) et d'une statuette [[anthropomorphisme|anthropomorphique]] « schématisée » et sculptée en [[ronde-bosse]]<ref name="Borziac-Chirica-grottes-fosilles-humains-artefacts">{{chapitre |libellé= Borziac, Chirica & Văleanu 2006 |lang= fr |auteur1= Ilie Borziac |auteur2= Vasile Chirica |auteur3= Mădălin Cornel Văleanu |numéro chapitre= 9 |titre chapitre= Société, art et spiritualité |auteurs ouvrage= Ilie Borziac, Vasile Chirica et Mădălin Cornel Văleanu |titre ouvrage= Culture et sociétés pendant le paléolithique supérieur à travers l'espace carpato-dniestréen |année= 2006 |pages totales= 440 |passage= 399-400 |consulté le= 10/12/2020 |lire en ligne= https://books.google.fr/books?id=ls6kYN85nkcC&pg=PA399 |format= sur ''books.google.fr'' }}.</ref>. |

|||

Les objets découverts dans la grotte présentent la même thématique que les représentations [[art pariétal|pariétales]] mises en évidence dans les grottes d'[[Grotte d'Aldène|Aldène]] et de [[grotte Chauvet|Chauvet]]. Comme les figurines de la grotte de Vogelherd, une forte proportion des peintures et gravures des grottes de l'Ardèche et de l'Hérault représentent des animaux carnivores<ref name="représentations-paléo-comparat-grt-chauvet"/>{{,}}<ref name="comparatif-Autres-grotte2">{{article |libellé= Petrognani ''et al.'' 2014 |auteur1= Stéphane Petrognani |auteur2= Éric Robert |auteur3= Didier Cailhol |auteur4= Elisa Boche |auteur5= Claire Lucas |auteur6= Émilie Lesvignes |titre= Au cœur des premières manifestations graphiques du Paléolithique supérieur : Nouvelles découvertes dans la grotte des Bernoux (Dordogne) |périodique= [[Bulletin de la Société préhistorique française]] |tome= 111 |numéro= 3 |année= 2014 |passage= 414-415 |DOI= 10.3406/bspf.2014.14430 |lire en ligne= http://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_2014_num_111_3_14430 |format= sur ''persee'' |consulté le= 10/12/2020 }}.</ref>, et en particulier des œuvres figurant des lions des cavernes<ref name="Burger2">{{harvsp |id= 2004burger | Burger ''et al.'' | 2004 |p= 841 }}.</ref>. Deux figurines de [[Felidae|félidés]], dont les cous sont étendus vers l'avant, présentent la même particularité que les représentations pariétales de lions des cavernes découverts dans la [[grotte Chauvet]]<ref name="représentations-paléo-comparat-grt-chauvet">{{chapitre |libellé= Guy 2017 |lang= fr |auteur= Emmanuel Guy |numéro chapitre= 6 |titre chapitre= Une héraldique paléolithique |auteurs ouvrage= Emmanuel Guy |titre ouvrage= Ce que l'art préhistorique dit de nos origines |éditeur= Flammarion |date= 2017 |passage= 59-60 |lire en ligne= https://books.google.fr/books?id=JEU3DwAAQBAJ&pg=PR59&lpg=PR59&dq=Vogelherd+2012&source=bl&ots=1PYnv_FfiQ&sig=XMAFjmszt-VBVHHtlKITZEa6ggs&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiV3a7y-srYAhVsBsAKHbsDDLYQ6AEIITAI#v=onepage&q=Vogelherd%202012&f=false |format= sur ''books.google.fr'' |consulté le= 10/12/2020 }}.</ref>{{,}}<ref name="comparatif-Autres-grotte2"/>. En outre, ils sont représentés dans des postures agressives<ref name="Borziac-Chirica-grottes-fosilles-humains-artefacts"/>. Deux statuettes présentent des marques en pointillé comparables à celles observées sur les figurines mises en évidence dans l'[[abri Morin (Pessac-sur-Dordogne)|abri Morin]], en [[Gironde (département)|Gironde]]<ref name="Sonneville-Bordes"/>. |

|||

==== Figurines de félidés ==== |

|||

L’''[[instrumentum]]'' artisanal issu de la Vogelherd comprend plusieurs figurines de félidés. L'une d'entre elles représente un lion des cavernes mesurant {{unité|72|mm}} de long pour {{unité|11|mm}} de large et {{unité|53|mm}} de haut<ref name="Nougier">{{article |libellé= Nougier & Robert 1965 |auteur1= Louis-René Nougier |lien auteur1= Louis-René Nougier |auteur2= Romain Robert | titre = Les félins dans l'Art Quaternaire |périodique= Bulletin de la Société préhistorique de l'Ariège |tome= 20 |année= 1965 |passage= 35, paragr. 2 « Vogelherd, près de Stetten - Ob - Lonetal (Wurtemberg) » |lire en ligne= https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96484415/f41.image.r=Vogelherd |format= sur ''gallica'' |consulté le= 10/12/2020 }}.</ref>. Les oreilles de l'animal sont couchées et correctement sculptées<ref name="Nougier"/>. À contrario, les yeux et la gueule du lion des cavernes ont été représentés avec plus de négligence<ref name="Nougier"/>. Le corps de l'animal est en grande partie recouvert de rangées de points tracées parallèlement<ref name="Nougier"/>. L'abdomen présente des motifs en forme de losange<ref name="Nougier"/>. Les pattes de l'animal sont réduites à des moignons<ref name="Nougier"/>. |

|||

Une seconde figurine de lion des cavernes mesure {{dunité|2.95|2.15|cm}} pour une épaisseur de {{unité|6|mm}}. La pièce a subi une cassure en coupe horizontale au niveau de ses pattes. Des incisions et marques poinçonnées ont été pratiquées sur son corps{{sfn|Wagner|1981|p=33-35}}. En outre, la statuette est dépourvue de crinière<ref name="Nagel">{{article |libellé= Nagel ''et al.'' 2003 |langue= en |auteur1= Doris Nagel |auteur2= Sabine Hilsberg |auteur3= Annette Benesch |auteur4= Joachim Scholz |titre= Functional morphology and fur patterns in Recent and fossil Panthera species |périodique= {{lien|langue=en|trad=Scripta Geologica|fr=Scripta Geologica}} |numéro= 126 |année= 2003 |passage= 230 |lire en ligne= https://www.academia.edu/2183031/Functional_morphology_and_fur_patterns_in_recent_and_fossil_Panthera_species |format= sur ''academia.edu'' |consulté le= 10/12/2020 }}.</ref>. Une troisième statuette de félin, représentant une {{page h'|panthère}} (ou une lionne), a été mise au jour{{sfn|Wagner|1981|p=33-35}}{{,}}{{sfn|id=Freund|Freund|1957|p=72}}. La pièce mesure {{unité|6.85|cm}} de long pour {{unité|1.5|cm}} de large et {{unité|2.45|cm}} de haut{{sfn|id=Freund|Freund|1957|p=72}}. Sur la surface du corps de l'animal, des motifs en forme de fossettes ont été incisés{{sfn|id=Freund|Freund|1957|p=72}}. La nuque du félin porte {{nobr|6 sillons}} parallèles{{sfn|id=Freund|Freund|1957|p=72}}. G. Freund remarque que la conception stylistique de la pièce, et en particulier sa gueule, confère à la figurine {{citation|un caractère dangereux}}{{sfn|id=Freund|Freund|1957|p=72}}. Pour [[André Leroi-Gourhan]], la réplétion de marques incisées en forme de ponctuation identifiées sur les parties dorsale, abdominale et les cuisses des deux figurines, associée, pour l'une d'entre elles, à des marques en croisillons pratiquées sur le flanc, suggèrent que ces statuettes représentent des {{citation|panthères tachetées}}<ref name="Sonneville-Bordes">{{chapitre |libellé= Sonneville-Bordes & Laurent 1984 |auteur1= [[Denise de Sonneville-Bordes]] |auteur2= P. Laurent |titre chapitre= Un problème d'identité zoologique : Les animaux tachetés de l'[[Abri Morin (Pessac-sur-Dordogne)|abri Morin]], Gironde |titre ouvrage= Éléments de pré- et protohistoire européenne | sous-titre ouvrage = Hommage à Jacques-Pierre Millotte |éditeur= [[CNRS]] - Annales littéraires de l'Université de Besançon - [[Les Belles Lettres]] |collection= Annales littéraires de l'Université de Besançon |lieu= Paris |volume= 299 |année= 1984 |pages totales= 697 |passage= 172 |lire en ligne= https://books.google.fr/books?id=uya2FIOdTNkC&pg=PA172 |format= sur ''books.google.fr'' |consulté le= 18 janvier 2019 }}.</ref>. |

|||

Une figurine, mesure {{unité|58|mm}} de long pour {{unité|14|mm}} de large et {{unité|24|mm}} de haut<ref name="Prostack"/>, fabriquée en ivoire de mammouth est d'abord retrouvée incomplète (sans tête) dans les années 1930<ref name="Prostack">{{article | langue = en | auteur = Sergio Prostack | titre = Fragment of 40,000-Year-Old Mammoth-ivory Figurine Found in Germany | périodique = [[Science News]] | date = 19 juillet 2014 | consulté le = 13 janvier 2019 | lire en ligne = http://www.sci-news.com/archaeology/science-mammoth-ivory-figurine-germany-01240.html}}.</ref>{{,}}{{sfn|id=Floss|Floss|2015|p=4}}. La tête de l'animal est mise en évidence durant la campagne de fouilles de 2005-2012, en 2013{{sfn|id=Floss|Floss|2015|p=4}}{{,}}<ref name="Prostack"/>. Le remontage des deux fragments (corps et tête) a permis de mettre en évidence que l'ensemble de la statuette représente un ours ou un lion{{sfn|id=Floss|Floss|2015|p=4}}{{,}}<ref name="Prostack"/>. |

|||

D'autres petites sculptures attribuées à l'Aurignacien et confectionnées dans de l'ivoire de mammouth ont été mises en évidence{{sfn|id=Floss|Floss|2015}} : des statuettes représentant des grands félins{{sfn|id=Floss|Floss|2015}}, dont un torse de lion des cavernes de {{unité|5.6|cm}} de long, daté d'environ {{formatnum:35000}} AP<ref name="Laible2">{{article | langue = de | auteur = Petra Laible | titre = Erlebniswelt | sous-titre = Mammut und Höhlenlöwe wieder am Vogelherd | périodique = Süedwester Presse | date = 27 avril 2013 | pages = 1-3 | consulté le = 19 février 2019 | lire en ligne = https://www.swp.de/suedwesten/landkreise/alb-donau/erlebniswelt_-mammut-und-hoehlenloewe-wieder-am-vogelherd-18653429.html}}.</ref>{{,}}<ref name="Brenz">{{lien web | langue = de | lire en ligne = https://www.die-brenz.de/poi/archaeopark-vogelherd/ | titre = Archäopark Vogelherd | site = le site Die [[Brenz]] fluss der Zeit | consulté le = 22 février 2019}}.</ref>{{,}}<ref name="off-fig">{{lien web | langue = de | lire en ligne = http://www.archaeopark-vogelherd.de/einzigartige-funde | titre = Einzigartige funde - Die funde ein Lulturhistorischer schatz von Weltrang | site = le site officiel de l'[[archéoparc de Vogelherd]] | consulté le = 22 février 2019}}.</ref>, une tête de lion de {{tunité|1.8|2.5|0.6|cm}} et datée d'environ {{formatnum:35000}} AP<ref name="British-Museum">{{article | langue = en | auteur institutionnel = [[British Museum]] | titre = Ice Age Art : arrival of the modern mind | périodique = publications du British Museum | année = 2013 | consulté le = 14 février 2019 | format électronique = pdf | lire en ligne = https://www.britishmuseum.org/pdf/iaa_pfs_doc_v4.pdf}}.</ref>, ainsi que deux autres figurines animales, l'une représentant un poisson et l'autre un hérisson<ref>{{lien web | langue = de | lire en ligne = https://www.urmu.de/de/Forschung%2BArch%C3%A4ologie/Eiszeitkunst/Vogelherd/Fisch-%28Nachgrabung%29 | titre = Vogelherd (Niederstotzingen-Stetten - Lonetal HDH) | sous-titre = Fisch (Nachgrabung) | éditeur= muséum préhistorique de Blaubeuren (URMU) | consulté le = 05 février 2018}}.</ref>{{,}}<ref>{{lien web | langue = de | lire en ligne = https://www.urmu.de/de/Forschung%2BArch%C3%A4ologie/Eiszeitkunst/Vogelherd/Igel-%28Nachgrabung%29 | titre = Vogelherd (Niederstotzingen-Stetten - Lonetal HDH) | sous-titre = Igel (Nachgrabung) | éditeur= muséum préhistorique de Blaubeuren (URMU) | consulté le = 5 février 2018}}.</ref>. |

|||

<gallery mode="packed"> |

|||

Fichier:MUT127054.jpg|alt=Photographie en couleurs sur fond noir d'une statuette en ivoire posée sur un socle noir et représentant un lion des cavernes aux pattes amputées.|Lion des cavernes<ref name="Nougier"/>. |

|||

Fichier:MUT127060.jpg|alt=Photographie en couleurs et de profil d'une statuette en ivoire représentant un léopard des neiges, le corps fixé sur un axe en verre, l'échine marquée d'incise, la gueule entrouverte et au flanc postérieur gauche disparu.|Figurine représentant une panthère ou une lionne{{sfn|id=Freund|Freund|1957|p=72}}{{,}}<ref name="Nougier"/>{{,}}{{sfn|Wagner|1981|p=33-35}}. |

|||

Fichier:MUT-9840.jpg|alt=Photographie en couleurs sur fond noir et vue du dessus d'une statuette en ivoire représentant un ours des cavernes, ses pattes amputées reposant sur un socle de verre.|Figurine d'ours ou de lion{{sfn|id=Floss|Floss|2015|p=4}}{{,}}<ref name="Prostack"/>. |

|||

</gallery> |

|||

== Annexes == |

|||

{{Autres projets |

{{Autres projets |

||

|commons=Category:Panthera spelaea |

|commons=Category:Panthera spelaea |

||

|wikispecies=Panthera spelaea |

|wikispecies=Panthera spelaea |

||

}} |

}} |

||

=== Articles connexes === |

|||

* ''[[Panthera leo fossilis]]'', le lion des cavernes primitif. |

|||

* ''[[Panthera leo vereshchagini]]'', le lion de Béringie. |

|||

* ''[[Panthera atrox]]'', le lion américain. |

|||

* ''[[Panthera gombaszoegensis]]'', le jaguar européen. |

|||

* [[Art préhistorique]], [[Art rupestre]] et [[Art pariétal]], pour de plus amples explications sur l'art. |

|||

* [[Lion européen]], sur les lions qui peuplaient l'Europe durant l'Holocène jusqu'à l'Antiquité. |

|||

* {{page h|Lion des cavernes}} |

|||

=== Liens externes === |

|||

* {{NCBI|363571|''Panthera leo spelaea''}} |

|||

=== Bibliographie === |

|||

* {{Chapitre |libellé= Arnt ''et al.'' 2004 |langue= en |prénom1= U. |nom1= Arndt |prénom2= H. |nom2= Hemmer |prénom3= W. |nom3= Rosendahl |prénom4= T. |nom4= Eriksson |titre chapitre= Genetic variation in Southern German cave lions - ch. Organische Materialien |auteurs ouvrage= U. Schüssler et E. Pernicka |titre ouvrage= Archäometrie und Denkmalpflege |lieu= Mannheim |éditeur= Reiss-Engelhorn Museen |année= 2004 |isbn= |passage= 132-133 }}. |

|||

* {{Article |libellé= Baryshnikov & Boeskorov 2001 |langue= fr |prénom1= Gennady F. |nom1= Baryshnikov |prénom2= Gennady |nom2= Boeskorov |titre= The pleistocene cave lion, ''Panthera spelaea'' (Carnivora, Felidae) from Yakutia, Russia |périodique= Cranium |volume= 18 |numéro= 1 |date= 2001 |pages= 7-24 |lire en ligne= http://natuurtijdschriften.nl/download?docid=523468&type=document |format= pdf |consulté le= 23 avril 2018 |

|||

}}. |

|||

* {{Article |id= 2004burger |libellé= Burger ''et al.'' 2004 |langue= en |auteur1= Joachim Burger |auteur2= Wilfried Rosendahl |auteur3= Odile Loreille |et al.= oui |titre= Molecular phylogeny of the extinct cave lion ''Panthera leo spelaea'' |périodique= Molecular Phylogenetics and Evolution |volume= 30 |numéro= 3 |date= mars 2004 |pages= 841-849 |pmid= 15012963 |doi= 10.1016/j.ympev.2003.07.020 |lire en ligne= http://www.bergianska.se/polopoly_fs/1.67700.1324562177!/menu/standard/file/Burger_et_al_2004_1.pdf |format= pdf sur ''bergianska.se'' |consulté le= 10/12/2020 |

|||

}}. {{plume}} |

|||

* {{Ouvrage |libellé= Clottes & Azéma 2005 |langue= fr |auteur1= Jean Clottes |lien auteur1= Jean Clottes |auteur2= Marc Azéma |lien auteur2= Marc Azéma |titre= Les félins de la Grotte Chauvet |éditeur= Seuil |date= 2005 |pages totales= 125 |isbn= }}. |

|||

* {{article |id= Floss |libellé= Floss 2015 |auteur= Harald Floss |titre= Le plus ancien art mobilier : les statuettes aurignaciennes en ivoire du Jura souabe (sud-ouest de l’Allemagne) |périodique= P@lethnologie |volume= 7 |titre volume= Aurignacian Genius |année= 2015 |issn= 2108-6532 |lire en ligne= https://journals.openedition.org/palethnologie/885 |consulté le= 11 février 2019 |

|||

}}. {{plume}} |

|||

* {{article |id= Freund |libellé= Freund 1957 |auteur= Gisela Freund |titre= L’art aurignacien en Europe centrale |périodique = Bulletin de la Société préhistorique de l'Ariège |tome= 12 |numéro= 1 |année= 1957 |passage= 70-74 |lire en ligne= https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96481199/f74.item.r=Freund |format= sur ''gallica'' |consulté le= 08 février 2019 |

|||

}}. {{plume}} |

|||

* {{article |libellé= Wagner 1981 |langue= de |auteur= Eberhard Wagner |titre= Eine Löwenkopfplastik au Elfenblein von der Vogelherdhöhle |périodique= Fundber |volume= 6 |numéro= 23 |année = 1981 | pages= 29-58 |lire en ligne= https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/fbbw/article/viewFile/26333/20039 |format électronique= pdf |consulté le= 24 janvier 2018 |

|||

}}. {{plume}} |

|||

== Notes et références == |

|||

=== Sources === |

|||

{{Crédit d'auteurs|interne|Grotte de Vogelherd|159020413}} |

|||

=== |

=== Notes === |

||

{{Références|group="Note"}} |

|||

* Genre ''[[Panthera]]'' |

|||

=== Références === |

|||

{{Références}} |

|||

{{Portail|Mammifères| |

{{Portail|Mammifères|félin|préhistoire|cénozoïque|Paléontologie}} |

||

[[Catégorie: |

[[Catégorie:Carnivore du Pléistocène]] |

||

[[Catégorie:Panthera spelaea]] |

|||

[[Catégorie:Taxon fossile décrit en 1810]] |

|||

Dernière version du 19 novembre 2023 à 03:48

Panthera spelaea

(Goldfuss, 1810)

Répartition géographique

EX : Éteint

Le lion des cavernes eurasiatique (Panthera spelaea) est une espèce disparue de grands félins du genre Panthera, qui peuplait l’Eurasie durant la seconde moitié du Pléistocène. Il regroupe plusieurs sous-espèces connues sous le nom de « lion des cavernes ».

Il a été l'un des plus importants prédateurs du Pléistocène moyen et supérieur. Probablement originaire d'Afrique, ancêtre du lion (Panthera leo, Linnaeus), il s'est installé en Europe avant de s'étendre peu à peu vers l'Asie, puis l'Amérique du Nord. Le lion des cavernes a disparu il y a environ 11 000 ans, en même temps que ses proies adaptées au climat steppique qui a pris fin lors du réchauffement climatique relativement rapide marquant le début de l'Holocène.

Son extinction pourrait avoir été provoquée par le réchauffement rapide du climat lors de l'interstade du « Groenland 1 », intervenu il y a environ 14 700 ans avant J.C., entraînant la disparition de ses proies[1]. Les datations carbone obtenues en spectrométrie de masse par accélérateur datent cette extinction en Eurasie entre environ 14 500 et 14 000 ans avant J.C., et en Amérique du Nord (Alaska et Yukon), d'environ 1 000 ans plus tard[1].

Il a été décrit par le paléontologue allemand Georg August Goldfuss en 1810 sous le nom scientifique Felis spelaea[2].

L'analyse phylogénétique d'os fossiles montre qu'il était nettement distinct et génétiquement isolé du lion moderne[3].

Apparence et mensurations[modifier | modifier le code]

Le lion des cavernes fut probablement l’un des plus gros félins de tous les temps. Certaines sources pensaient, sur la base de l'examen de la forme du crâne, que cet animal était plutôt apparenté au tigre, et que, mieux que Panthera leo spelaea, il conviendrait donc de l'appeler Panthera tigris spelaea[4]. Cependant, les analyses génétiques récentes sur l'ADN fossile ont montré que de tous les félidés actuels, c'est du lion moderne qu'il est en fait le plus proche[3], tout en étant une espèce différente ayant divergé de ce dernier il y a environ 1,9 million d'années[5],[6].

Tous les indices montrant l’apparence des lions des cavernes sont gravés, peints ou sculptés par nos ancêtres, les hommes préhistoriques.

- Une sculpture provenant de la grotte de Vogelherd (Allemagne) montre une tête de lion (d’environ 3 cm) possédant des oreilles rondes et de profondes entailles interprétées comme une crinière.

- Des gravures de lions en pleine course provenant de la grotte de La Vache (Ariège) ne possèdent pas de crinière (probablement des femelles) et montrent clairement une queue touffue et un museau moustachu.

- Une gravure de la grotte des Combarelles (Dordogne) et une figurine sculptée dans de l’ivoire de mammouth montrant un homme portant une fourrure rayée d’un grand félin (trouvée à Mal’ta, en Russie), laissent penser que les lions des cavernes étaient rayés — d’ailleurs, serait-ce un tigre ?

- Les peintures de la grotte Chauvet (Ardèche) montrent des lions à queues touffues, de pelage uni fauve et à vibrisses. Aucun fauve n’est représenté orné d’une crinière, ce qui laisse déduire que soit ce sont toutes des lionnes, soit que les mâles ne possédaient pas de crinière ; pourtant, certaines représentations montrent probablement des mâles, la forme de leur cou est plus épaisse, ce qui laisse penser que les crinières sont simplement représentées par un cou plus épais.

Les scientifiques se font donc une assez bonne idée de l’apparence de ce gros félin ; ces indices, et bien d’autres, montrent donc un gros félin à queue touffue, à pelage faiblement rayé et, pour les mâles, une courte crinière.

Les mensurations des lions des cavernes sont uniquement basées sur les fossiles. La plupart devaient avoir une taille plus modeste, un crâne trouvé près de Vence (Alpes-Maritimes) mesurant 36 cm (30 à 40 cm chez les lions actuels). Le plus grand crâne de lion des cavernes provient d’Angleterre et mesure 43 cm. Cependant, les lions des cavernes possédaient un crâne plus court que ceux des lions actuels, ce qui laisse penser, par déduction, qu’ils étaient plus grands. On note également des différences au niveau des épaules et du cou, des membres, de la colonne vertébrale et de la boîte crânienne. Les mâles pesaient entre 250 et 320 kg (chez les lions modernes, le poids varie entre 140 et 215 kg), et les femelles, plus petites, près de 175 kg (contre 110 à 170 kg pour une lionne moderne). Cependant, certains spécimens devaient atteindre une taille bien plus imposante. En effet, au musée préhistorique de la Roche de Solutré est conservé le crâne d'un lion des cavernes retrouvé non loin, dans la Brèche du Château, et mesurant approximativement 1,42 mètre au garrot pour une masse de 500 kilogrammes environ.

Le lion des cavernes était généralement de très grande taille, excepté dans quelques régions nordiques où une grande taille n'était pas nécessaire[7]. Certains auteurs considèrent la taille comme un indicateur chronologique ; selon Ballesio[8], il existe deux formes : une grande, présente notamment à Gailenreuth, Lherm, ou Jaurens, et une petite, présente à la grotte du Bois de Cantet et dans d'autres sites magdaléniens d'Europe septentrionale. Il semble plutôt s'agir d'un dimorphisme sexuel[9], d'autant que les spécimens magdaléniens, très fragmentaires, se rapprochent plus de Panthera leo que de Panthera spelaea.

Régime alimentaire et mode de vie[modifier | modifier le code]

Le régime du lion des cavernes était, à l'instar du lion actuel, carnivore, mais également nécrophage. Le statut de prédateur dominant lui était alloué, avec comme principales proies des bisons, des cerfs, des chevaux ou même de jeunes mammouths. Une carcasse momifiée de bison (Bison priscus, Bojanus) a été retrouvée en 1979 en Alaska et a été datée d'environ 31 000 ans. Il semble que ce bison ait été tué par des lions ; sa peau porte de nombreuses traces de griffures, son museau porte des traces de morsures caractéristiques des grands félins. Une carnassière a été retrouvée dans la peau de l'animal[10]. L'hypothèse de cette chasse n'est pas à exclure car dans la grotte Chauvet ont été peints des panneaux associant ces deux espèces[11]. Il a souvent été admis que les lions des cavernes vivaient en petits groupes de quelques individus, à la manière des lions actuels.

Le lion des cavernes vivait dans un environnement peuplé de gros mammifères : ours des cavernes (Ursus speleaus), mammouths (Mammuthus primigienus), bœufs musqués (Ovibos moschatus), mégacéros (Megaloceros giganteus), antilopes saïga (Saiga tatarica), bisons (Bison priscus) ou rennes (Rangifer tarandus). Ces derniers devaient être sa proie principale[12]. Il est également contemporain des premiers humains modernes (Homo sapiens).

Malgré son nom, le lion des cavernes n’habitait probablement pas les abris souterrains, excepté l’hiver pour se protéger du froid.

Répartition géographique[modifier | modifier le code]

Le lion des cavernes a vécu entre −100 000 et environ −13 500 ans[1], succédant à Panthera leo fossilis, plus grand et adapté à un climat plus chaud.

Il était le plus gros prédateur des deux dernières périodes glaciaires. Son aire de répartition s’étendait de la Sibérie et de l'Alaska[1] (où il cohabitait avec Panthera leo vereshchagini, un autre lion ainsi que certains félins à dents de sabre) jusqu’à l’Europe du Sud. Même si les lions des cavernes préféraient les climats plus cléments, ils fréquentaient également l’Eurasie lors des périodes les plus froides.

Il existe plusieurs formes de lions des cavernes, dont la plus ancienne est Panthera spelaea fossilis (Reichenau, 1906), divergeant de la forme type de Gailenreuth par une plus grande taille ; elle a été trouvée dans les dépôts du Pléistocène moyen dont les plus anciens, sur le site d'Isernia La Pineta (Italie), sont datés d'environ 700 000 ans ; on en trouve également à Mosbach II (syn. Panthera mosbachensis), Mauer (Allemagne), Atapuerca TD11-10 (Espagne) et Arago I-III (France). Également considéré parfois comme sous-espèce de lion ou espèce distincte, cette forme serait venue d'Afrique et aurait laissé place à la forme type il y a environ 350 000 ans. De grands spécimens tel celui de Vence (Alpes-Maritimes) et de Cajare[13], marquent la transition entre Panthera spelaea fossilis et P. s. spelaea, ce dernier souvent distingué par une plus petite taille ; néanmoins, selon Argant[14],[15] et d'autres auteurs, la taille n'est pas un caractère suffisant pour différencier les deux sous-espèces du fait que certains spécimens du Pléistocène moyen terminal, tel celui de La Fage[16], sont de petites tailles ; à l'inverse, certains spécimens du Pléistocène supérieur sont de grande taille, comme à Siegsdorf[17], Arrikrutz[18] ou Gailenreuth[19].

Le lion des cavernes typique, P. s. spelaea, était présent de l'Espagne à la Russie, en passant par de nombreux pays tels la France, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, la Grande-Bretagne, l'Autriche et des Pays de l'Est jusqu'à la plaine russe et l'Oural.

Comme l'avait déjà proposé Kurtén[20], les formes de plus petite taille, de Sibérie orientale, d'Alaska et du Yukon (Canada), appartiennent à une sous-espèce distincte, nommée P. spelaea vereshchagini[7] ; ces spécimens ont une taille plus petite et un crâne plus court que les formes européennes de la même époque.

À partir de 110 000 ans, au cours d'une période interglaciaire, les lions arrivent en Alberta et aux États-Unis. Caractérisés par une énorme taille, plus grande encore que celle de Panthera spelaea fossilis, ces lions des cavernes appartiennent à la sous-espèce Panthera spelaea atrox, parfois considérée comme sous-espèce de lion, ou plus souvent comme espèce distincte. Une mâchoire de lion de taille importante fut trouvée en Alaska et fut rapportée à P. spelaea atrox[21], ce qui contredit en partie la sous-espèce P. s. vereshchagini ; on peut donc en conclure que certains spécimens alaskiens évoluèrent déjà vers P. s. atrox. De très grands spécimens provenant du gisement de Rancho La Brea sont considérés comme les plus grands félins de la planète[22]. Une mâchoire provenant de Natchez (Mississippi) fut décrite par Leidy[23]. De nombreux fossiles proviennent des États-Unis, notamment de Californie, de Floride, du Kansas, du Nebraska, du Texas, du Dakota du Sud, plus rarement du Canada[24] et du Mexique[25].

Le lion des cavernes disparut avec le radoucissement climatique marquant la fin de la dernière glaciation, il y a environ 11 000 ans. Néanmoins, certains spécialistes tendent à croire qu'il survécut quelque temps en Sibérie, où le climat lui était encore favorable. Le lion actuel (Panthera leo) arriva en Europe il y a environ 12 000 ans et en disparut il y a entre 2300 et 1 900 ans, au Nord de la Grèce[26].

Taxinomie[modifier | modifier le code]