« Charles L'Eplattenier » : différence entre les versions

→Crématoire de La Chaux-de-Fonds (1923) : ajout images |

|||

| (43 versions intermédiaires par 20 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{à sourcer|date=août 2015}} |

|||

<!-- MERCI DE BIEN LIRE LA DOCUMENTATION DU MODÈLE AVANT DE RENSEIGNER LES CHAMPS --> |

<!-- MERCI DE BIEN LIRE LA DOCUMENTATION DU MODÈLE AVANT DE RENSEIGNER LES CHAMPS --> |

||

{{Infobox Artiste |

{{Infobox Artiste |

||

| nom = Charles L'Eplattenier |

| nom = Charles L'Eplattenier |

||

| autres noms = |

| autres noms = |

||

| image = |

| image = Charles L'Eplattenier, Autoportrait, Inv. no. 2007.png |

||

| légende = |

| légende = Autoportrait, Huile sur toile, 1942 |

||

| nom de naissance = |

| nom de naissance = |

||

| date de naissance = 9 octobre 1874 |

| date de naissance = 9 octobre 1874 |

||

| lieu de naissance = [[Neuchâtel]] |

| lieu de naissance = [[Neuchâtel]] |

||

| date de décès = 7 juin 1946 |

| date de décès = 7 juin 1946 |

||

| lieu de décès = |

| lieu de décès = |

||

| nationalité = [[Suisse]] |

| nationalité = [[Suisse]] |

||

| activités = |

| activités = |

||

| autres activités = |

| autres activités = |

||

| formation = |

| formation = |

||

| maîtres = |

| maîtres = |

||

| élèves = |

| élèves = |

||

| mouvement = |

| mouvement = [[art nouveau]], [[style sapin]] |

||

| mécènes = |

| mécènes = |

||

| influencé par = |

| influencé par = |

||

| influence de = |

| influence de = |

||

| récompenses = |

| récompenses = |

||

| œuvres principales = |

| œuvres principales = |

||

| compléments = |

| compléments = |

||

| signature = |

| signature = |

||

}} |

}} |

||

[[File:Der neue Stahlhelm von 1917 - CH-BAR - 3240238.tif|thumb|Modèle de Charles l'Eplattenier pour le [[casque modèle 18]], non retenu]] |

[[File:Der neue Stahlhelm von 1917 - CH-BAR - 3240238.tif|thumb|Modèle de Charles l'Eplattenier pour le [[casque modèle 18]], non retenu]] |

||

'''Charles L’Eplattenier''', né le {{date de naissance|9 octobre 1874}} à [[Neuchâtel]] et mort le {{date de naissance|7 juin 1946}} aux [[Les Brenets|Brenets]], est un [[artiste peintre]], [[architecte]], [[sculpteur]] et décorateur [[suisse]], |

'''Charles L’Eplattenier''', né le {{date de naissance|9 octobre 1874}} à [[Neuchâtel]] et mort le {{date de naissance|7 juin 1946}} aux [[Les Brenets|Brenets]], est un [[artiste peintre]], [[architecte]], [[sculpteur]] et décorateur [[suisse]], promoteur de l'[[Art nouveau en Suisse|Art nouveau]] dans la région neuchâteloise. |

||

== Biographie == |

== Biographie == |

||

Fils d'une famille paysanne, Charles L'Eplattenier entre en 1887 en apprentissage chez un peintre en bâtiment à [[Peseux (Neuchâtel)|Peseux]]<ref name=":0">{{Lien web |langue= |auteur=Isabelle Papaloïzos-Aeby |titre=Charles L'Eplattenier |url=http://www.sikart.ch/KuenstlerInnen.aspx?id=4000061 |site=SIKART Lexikon zur Kunst Schweiz |date=2016 |consulté le=}}</ref>. Durant son apprentissage, il prend également des cours de dessin auprès de l'aquarelliste [[Paul Bouvier]], installé à Neuchâtel. Compétent et passionné, il est envoyé à [[Budapest]] où il fréquente l'école d'art décoratif de 1890 à 1893<ref name=":0" />. Détenteur d'une bourse du canton de Neuchâtel, il se rend ensuite à [[Paris]] où il suit les cours de l'[[Beaux-Arts de Paris|école nationale supérieure des beaux-arts]] dans l'atelier de [[Luc-Olivier Merson]] pendant trois ans. À son retour, il est appelé comme professeur de dessin et de composition décorative à l'école des beaux-arts de [[La Chaux-de-Fonds]], dont il assumera la direction entre 1903 et 1914<ref name=":0" />. Il y crée en 1905 un "cours supérieur", programme par lequel il importe les fondements théoriques de l'[[Art nouveau]] international et les adapte au climat local pour créer le [[Style sapin]]. Ses enseignements sont suivis par des artistes tels que [[André Evard]], [[Charles Humbert (peintre)|Charles Humbert]], l'affichiste [[Jules Courvoisier]], [[Jeanne Perrochet]], [[Marie-Louise Goering]], [[Henriette Grandjean]] et Charles-Edouard Jeanneret, le futur [[Le Corbusier]]. Avec certains élèves de ce cours supérieur, rassemblés sous le nom des Ateliers d'art réunis, il décore entre 1909 et 1912 le [[crématoire de La Chaux-de-Fonds]]<ref>{{Ouvrage|langue=|auteur1=Anouk Hellmann|titre=Charles L'Eplattenier 1874-1946|passage=|lieu=Hauterive|éditeur=éditions Attinger|date=2011|pages totales=|isbn=9782940418343|lire en ligne=}}</ref>, ainsi que le pavillon Hirsch de l'[[Observatoire cantonal de Neuchâtel]]. Pendant cette période, il mène une double carrière d'artiste et d'enseignant. Il démissionne de l'école d'art en 1914 afin de se consacrer totalement à son travail artistique, réalisant de nombreuses commandes<ref name=":0" />. |

|||

Apprenti chez un peintre décorateur, il est encouragé par celui-ci à entreprendre une formation à l'académie de Neuchâtel. C'est ainsi qu'il étudie à l'école des arts décoratifs puis, à Paris, à l’[[École nationale supérieure des beaux-arts]] dans l’atelier de [[Luc-Olivier Merson]]. Il y étudie la peinture, la sculpture et l’architecture. |

|||

Il décède en 1946 des suites d'une chute mortelle dans les rochers du Doubs<ref name=":0" />. |

|||

Après ses études, il devient, en 1897, professeur à l’école d’art de [[La Chaux-de-Fonds]]. Il y crée en 1905 un "cours supérieur", programme par lequel il importe les fondements théoriques de l'[[Art nouveau]] international et les adapte au climat local pour créer le [[Style sapin]]. Ses enseignements sont suivis par des artistes tels que [[André Evard]], [[Charles Humbert (peintre)|Charles Humbert]], l'affichiste [[Jules Courvoisier]], [[Jeanne Perrochet]], [[Marie-Louise Goering]] et Charles-Edouard Jeanneret, le futur [[Le Corbusier]]. Avec certains élèves de ce cours supérieur, rassemblés sous le nom des Ateliers d'art réunis, il décore dès 1909 le [[crématoire de La Chaux-de-Fonds]]. |

|||

| ⚫ | |||

En 1914, il démissionne de l'enseignement pour se consacrer à son œuvre personnelle où, outre la peinture, il se consacre à la sculpture, la peinture décorative, la mosaïque et l'art du [[sgraffite]]. |

|||

[[Fichier:Charles L'Eplattenier, Temps de Mars, 1907.jpg|vignette|Charles L'Eplattenier, ''Temps de mars'', 1907, [[Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds|Musée des beaux-arts, La Chaux-de-Fonds]]]] |

|||

Si Charles L'Eplattenier ne s'est pas formellement investi dans les mouvements d'[[Avant-garde (art)|avant-garde]], son art en porte cependant les traces. De même, son art fait référence à de grands maîtres comme [[Ferdinand Hodler]], [[Pierre Puvis de Chavannes|Puvis de Chavannes]] et [[Arnold Böcklin]] dont la monumentalité, la force symbolique et le pathos imprègnent les peintures du crématoire de La Chaux-de-Fonds<ref name=":0" />. À ces sources éclectiques, assimilées par l'artiste de manière très personnelle, s'ajoute une fascination pour l'[[art japonais]]<ref name=":0" />. |

|||

Le paysage tient une place de choix dans les réalisations de Charles L'Eplattenier<ref name=":0" />. Il révèle à la fois son amour pour la nature et ses préoccupations stylistiques<ref name=":0" />. |

|||

Il a proposé un nouveau modèle de casque pour l'[[armée suisse]] afin de remplacer le [[képi]] modèle 1888, mais son projet ne fut pas retenu. À la place l'armée adopta le [[casque modèle 18]]<ref>[[24 heures (Suisse)|24 Heures]], ''Un casque d'artiste doit protéger nos soldats'', par Gilles Simond, {{p.|24}}, 18-19 février 2017</ref>. |

|||

Jusqu'en 1900, le [[Réalisme (peinture)|réalisme]] domine les réalisations de l'artiste. Puis les couleurs se font plus audacieuses, la facture est [[Pointillisme|pointilliste]], [[Fauvisme|fauve]]<ref name=":0" />. À partir des années 1910, Charles L'Eplattenier se dirige vers un réalisme expressif. |

|||

Avec [[René Chapallaz]], il est l'architecte du bâtiment du [[Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds]] terminé en 1926. |

|||

[[Fichier:Charle L'Eplattenier, Nu sur fond bleu, 1932.jpg|vignette|Charles L'Eplattenier, ''Nu sur fond bleu'', 1932, [[Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds|Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds]]]] |

|||

Les commandes publiques tiennent une place importante dans les réalisations de Charles L'Eplattenier<ref name=":0" />. Il réalise notamment les deux ensembles peints du [[château de Colombier]] : La Mobilisation de 1914 (1915-19) et Les origines de la Confédération (1935-46)<ref>{{Article |langue= |auteur1=Sylvie Pipoz-Perroset |titre=Les décorations de Charles L'Eplattenier au Château de Colombier |périodique=Kunst + Architektur in der Schweiz |date=2004 |issn= |lire en ligne=https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=kas-002:2004:55::362 |pages= }}</ref>, puis en 1923 les mosaïques du crématoire de La Chaux-de-Fonds ainsi que les travaux d'architecture du [[Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds|musée des beaux-arts]] à partir de 1926 où il exécute les rampes sculptées du grand escalier<ref name=":0" />. À cette production variée, il faut ajouter des dessins de meubles, des travaux d’orfèvrerie, des affiches, des illustrations, des timbres-poste, des mosaïques et la confection de cartons de tapisseries, ainsi que plusieurs statues commémoratives monumentales, comme la [[Sentinelle des Rangiers]]<ref name=":0" />. |

|||

Si l’œuvre de L’Eplattenier, aux accents parfois patriotiques et régionalistes, n’inaugure pas de nouvelles voies, en revanche ses méthodes d’enseignement sont résolument modernes et novatrices. En effet, il a donné un souffle nouveau à l’École d’art de La Chaux-de-Fonds en initiant une réforme basée sur les idées de l’Art nouveau<ref name=":0" />. De ce mouvement complexe, il retient plus particulièrement les idées suivantes : le renouvellement des rapports entre l’art et l’artisanat, la technique et l’industrie, la renaissance des arts décoratifs et la valorisation de l’ornement. Il soutient aussi la dimension sociale du travail de l’artiste et accorde une importance primordiale à la nature : son observation permettrait d’en extraire les lois fondamentales, qui régiraient également l’œuvre d’art, et favoriserait conjointement la stylisation de ses formes et l’invention des ornements<ref name=":0" />. |

|||

| ⚫ | |||

Pressenti pour la réalisation du buste commémoratif du directeur de l'[[Observatoire cantonal de Neuchâtel]], Charles L'Eplattenier parvient à convaincre les autorités de confier aux [[Ateliers d'art réunis]] la décoration de l'ensemble du vestibule du pavillon Hirsch et d'en faire une [[œuvre d'art totale]] (1909-1912)<ref>{{Article |langue=Français |auteur1=Claire Piguet |titre=L'Observatoire cantonal de Neuchâtel: une architecture et un ensemble décoratif |périodique=Revue historique neuchâteloise |numéro=3-4 |titre numéro=Fragments de patrimoine neuchâtelois |date=2003 |issn= |lire en ligne= |pages=308-330 }}</ref>. |

|||

=== Crématoire de La Chaux-de-Fonds (1923) === |

|||

Le peintre a réalisé, entre 1915 à 1946, le décor de deux salles du [[Château de Colombier]], à savoir la salle des Chevaliers au premier étage, ainsi que la salle d'Armes au deuxième étage<ref>''Les décorations de Charles au Château de Colombier'', par Sylvie Pipoz-Perroset, https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=kas-002:2004:55::362</ref>. |

|||

<gallery mode="packed" heights="100px"> |

|||

Fichier:Cremnord.jpg|La façade nord du crématoire de La Chaux-de-Fonds, 1923. |

|||

Fichier:Cremsud.jpg|La façade sud du crématoire de La Chaux-de-Fonds, 1923. |

|||

</gallery> |

|||

=== Château de Colombier, "Les origines de la Confédération" (1934-46) === |

|||

<gallery mode="nolines" widths="150"> |

|||

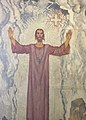

Fichier:Colombier-château peinture-7.jpg|Le Serment des trois Suisses (détail) |

|||

Fichier:Colombier-château peinture-8.jpg|La bataille de Morgarten (détail) |

|||

Fichier:Colombier-château peinture-4.jpg|Nicolas de Flüe (détail) |

|||

Fichier:Colombier-château peinture-3.jpg|Winkelried à la bataille de Sempach (détail) |

|||

Fichier:Colombier-château peinture-9.jpg|Château de Colombier, Guillaume Tell |

|||

</gallery> |

|||

=== Décor du pavillon Hirsch par les Ateliers d'art réunis (1910-12) === |

|||

<gallery mode="nolines" widths="150"> |

|||

Fichier:Neuchâtel observatoire 2019-29.jpg|Buste d'Adolphe Hirsch réalisé par Charles L'Eplattenier |

|||

Fichier:Neuchâtel observatoire 2019-12.jpg|Motif central du sol |

|||

Fichier:Neuchâtel observatoire 2019-10.jpg|L'une des portes en métal repoussé |

|||

Fichier:Neuchâtel observatoire 2019-13.jpg|Oiseaux des plafonnets |

|||

Fichier:Neuchâtel observatoire 2019-27.jpg|Détail de la poignée de porte et de la clé |

|||

</gallery> |

|||

=== Sentinelle des Rangiers === |

|||

<gallery> |

|||

Fichier:ETH-BIB-Les Rangiers, "Sentinelle"-Dia 247-07800.tif|alt= |

|||

Fichier:Lossy-page1-800px-Les Rangiers Soldatendenkmal (bearb Sp).tif |

|||

Fichier:Zentralbibliothek Solothurn Ernst Klöti 2207 Les Rangiers.jpg |

|||

</gallery> |

|||

| ⚫ | |||

{{Références}} |

|||

== Bibliographie == |

== Bibliographie == |

||

* {{Ouvrage|langue=Français|auteur1=Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds|directeur1=|titre=Autour de Charles L'Eplattenier. Exposition du 13 juin au 4 octobre 1987|passage=|lieu=La Chaux-de-Fonds|éditeur=Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds|date=1987|pages totales=|isbn=|lire en ligne=}} |

|||

* José Baltanás, Claude de Frayssinet, ''Le Corbusier, parcours'', 2005, p. 11. |

|||

*{{Ouvrage|langue=Français|auteur1=Helen Bieri Thomson|directeur1=Helen Bieri Thomson|titre=Une expérience Art nouveau, le Style sapin à La Chaux-de-Fonds|passage=|lieu=La Chaux-de-Fonds|éditeur=|date=2006|pages totales=|isbn=|lire en ligne=}} |

*{{Ouvrage|langue=Français|auteur1=Helen Bieri Thomson|directeur1=Helen Bieri Thomson|titre=Une expérience Art nouveau, le Style sapin à La Chaux-de-Fonds|passage=|lieu=La Chaux-de-Fonds|éditeur=|date=2006|pages totales=|isbn=|lire en ligne=}} |

||

*{{Ouvrage |langue=français |auteur1=Marine Englert |auteur2=Niklaus Manuel Güdel |titre=Charles L'Eplattenier, les pastels |sous-titre= |éditeur=Éditions Notari |collection= |lieu=Genève |année=2022 |volume= |tome= |pages totales=194 |passage= |isbn= |lire en ligne=|id= }} |

|||

* [[Pierre du Bois de Dunilac]], ''Les mythologies de la Belle Époque : La Chaux-de-Fonds, [[André Evard]] et l'[[Art nouveau]]'', Lausanne, 1975, W.Suter, 1975. |

|||

*{{Ouvrage|langue=Français|auteur1=Anouk Hellmann|directeur1=|titre=Charles L'Eplattenier 1874-1946|passage=|lieu=Hauterive|éditeur=éditions Attinger|date=2011|pages totales=|isbn=9782940418343|lire en ligne=}} |

|||

* Collectif de recherches de l'université et musées lausannois, ''1939 : la Suisse romande entre les deux guerres'', 1986, p. 76. |

|||

* {{Ouvrage|langue=Français|auteur1=Maurice Jeanneret|directeur1=|titre=Charles L'Eplattenier|passage=|lieu=Neuchâtel|éditeur=éditions de la Baconnière|date=1933|pages totales=|isbn=|lire en ligne=}} |

|||

* M.-J. Dumont, ''Le Corbusier. Lettres à Charles L'Eplattenier'', 2006. |

|||

* Anouk Hellmann, ''Charles L'Eplattenier'', Hauterive (CH), Editions Attinger, 2012. |

|||

* Maurice Jeanneret, ''Charles L'Eplattenier'', 1933. |

|||

*{{Article |langue=Français |auteur1=Claire Piguet |titre=L'Observatoire cantonal de Neuchâtel: une architecture et un ensemble décoratif |périodique=Revue historique neuchâteloise |numéro=3-4 |titre numéro=Fragments de patrimoine neuchâtelois |date=2003 |issn= |lire en ligne= |pages=307-329 }} |

*{{Article |langue=Français |auteur1=Claire Piguet |titre=L'Observatoire cantonal de Neuchâtel: une architecture et un ensemble décoratif |périodique=Revue historique neuchâteloise |numéro=3-4 |titre numéro=Fragments de patrimoine neuchâtelois |date=2003 |issn= |lire en ligne= |pages=307-329 }} |

||

*{{Article |langue=Français |auteur1=Claire Piguet |titre=Entre ciel et terre: le pavillon Hirsch |périodique=L'Ermite herbu |titre numéro=Botanique et Art nouveau, de la plante vivante au décor d'apparat |éditeur=Journal de l'Association des amis du Jardin botanique de l'Ermitage |date=2006 |issn= |lire en ligne= |pages=98-11 }} |

*{{Article |langue=Français |auteur1=Claire Piguet |titre=Entre ciel et terre : le pavillon Hirsch |périodique=L'Ermite herbu |titre numéro=Botanique et Art nouveau, de la plante vivante au décor d'apparat |éditeur=Journal de l'Association des amis du Jardin botanique de l'Ermitage |date=2006 |issn= |lire en ligne= |pages=98-11 }} |

||

* {{Article |langue= |auteur1=Gilliane Barthe |titre=Une œuvre patriotique |périodique=Passé simple. Mensuel romand d’histoire et d’archéologie |volume= |numéro=79 |jour= |mois=Novembre |année=2022 |pages=34 }}. |

|||

* Bernard Reymond, ''Temples de Suisse romande: à la découverte d'un patrimoine'', 1997, p. 199. |

|||

* Société des amis des arts de La Chaux-de-Fonds, ''Charles L'Eplattenier, 1874-1946: exposition commémorative'', Musée des beaux-arts, La Chaux-de-Fonds, 1974. |

|||

* Udo Weilacher, Peter Wullschleger, ''Guide suisse de l'architecture du paysage'', 2005, p. 91. |

|||

* ''Autour de Charles L'Eplattenier'': Exposition, 13 juin-4 octobre 1987, Musée des beaux-arts (La Chaux-de-Fonds). Exposition, 1987. |

|||

== Notes et références == |

|||

| ⚫ | |||

== Liens externes == |

== Liens externes == |

||

{{Liens}} |

|||

* {{DHS|21909|L'Eplattenier, Charles|auteur=Edmond Charrière|date=19 mars 2009}} |

|||

* {{cite archive |langue=fr |fonds=Charles L'Eplattenier |dates=1890-1946 |importance=1ml |cote=VCH-BVFSP CL |ville=La Chaux-de-Fonds |institution=Bibliothèque de la Ville |présentation en ligne=http://cdf-bibliotheques.ne.ch/bvcf/patrimoine/archives-fonds-speciaux/archives-personnelles/Pages/charles-l-eplattenier.aspx |id= }} |

|||

* {{Autorité}} |

|||

* {{Bases art}} |

|||

{{Portail|peinture|culture de la Suisse|Art nouveau|Neuchâtel}} |

{{Portail|peinture|culture de la Suisse|Art nouveau|Neuchâtel}} |

||

{{DEFAULTSORT:LEplattenier, Charles}} |

{{DEFAULTSORT:LEplattenier, Charles}} |

||

[[Catégorie:Peintre suisse du XXe siècle]] |

[[Catégorie:Peintre suisse du XXe siècle]] |

||

[[Catégorie:Art nouveau en Suisse]] |

[[Catégorie:Art nouveau en Suisse]] |

||

| Ligne 78 : | Ligne 102 : | ||

[[Catégorie:Décès en juin 1946]] |

[[Catégorie:Décès en juin 1946]] |

||

[[Catégorie:Décès dans le canton de Neuchâtel]] |

[[Catégorie:Décès dans le canton de Neuchâtel]] |

||

[[Catégorie:Personnalité neuchâteloise]] |

|||

[[Catégorie:Décès à 71 ans]] |

[[Catégorie:Décès à 71 ans]] |

||

[[Catégorie:Histoire du canton de Neuchâtel]] |

|||

[[Catégorie:Artiste neuchâtelois]] |

|||

[[Catégorie:Architecte neuchâtelois]] |

|||

Dernière version du 26 décembre 2023 à 15:18

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 71 ans) Les Brenets |

| Nationalité | |

| Activités | |

| Formation | |

| Mouvement | |

| Fratrie |

Charles L’Eplattenier, né le à Neuchâtel et mort le aux Brenets, est un artiste peintre, architecte, sculpteur et décorateur suisse, promoteur de l'Art nouveau dans la région neuchâteloise.

Biographie[modifier | modifier le code]

Fils d'une famille paysanne, Charles L'Eplattenier entre en 1887 en apprentissage chez un peintre en bâtiment à Peseux[1]. Durant son apprentissage, il prend également des cours de dessin auprès de l'aquarelliste Paul Bouvier, installé à Neuchâtel. Compétent et passionné, il est envoyé à Budapest où il fréquente l'école d'art décoratif de 1890 à 1893[1]. Détenteur d'une bourse du canton de Neuchâtel, il se rend ensuite à Paris où il suit les cours de l'école nationale supérieure des beaux-arts dans l'atelier de Luc-Olivier Merson pendant trois ans. À son retour, il est appelé comme professeur de dessin et de composition décorative à l'école des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, dont il assumera la direction entre 1903 et 1914[1]. Il y crée en 1905 un "cours supérieur", programme par lequel il importe les fondements théoriques de l'Art nouveau international et les adapte au climat local pour créer le Style sapin. Ses enseignements sont suivis par des artistes tels que André Evard, Charles Humbert, l'affichiste Jules Courvoisier, Jeanne Perrochet, Marie-Louise Goering, Henriette Grandjean et Charles-Edouard Jeanneret, le futur Le Corbusier. Avec certains élèves de ce cours supérieur, rassemblés sous le nom des Ateliers d'art réunis, il décore entre 1909 et 1912 le crématoire de La Chaux-de-Fonds[2], ainsi que le pavillon Hirsch de l'Observatoire cantonal de Neuchâtel. Pendant cette période, il mène une double carrière d'artiste et d'enseignant. Il démissionne de l'école d'art en 1914 afin de se consacrer totalement à son travail artistique, réalisant de nombreuses commandes[1].

Il décède en 1946 des suites d'une chute mortelle dans les rochers du Doubs[1].

Œuvre[modifier | modifier le code]

Si Charles L'Eplattenier ne s'est pas formellement investi dans les mouvements d'avant-garde, son art en porte cependant les traces. De même, son art fait référence à de grands maîtres comme Ferdinand Hodler, Puvis de Chavannes et Arnold Böcklin dont la monumentalité, la force symbolique et le pathos imprègnent les peintures du crématoire de La Chaux-de-Fonds[1]. À ces sources éclectiques, assimilées par l'artiste de manière très personnelle, s'ajoute une fascination pour l'art japonais[1].

Le paysage tient une place de choix dans les réalisations de Charles L'Eplattenier[1]. Il révèle à la fois son amour pour la nature et ses préoccupations stylistiques[1].

Jusqu'en 1900, le réalisme domine les réalisations de l'artiste. Puis les couleurs se font plus audacieuses, la facture est pointilliste, fauve[1]. À partir des années 1910, Charles L'Eplattenier se dirige vers un réalisme expressif.

Les commandes publiques tiennent une place importante dans les réalisations de Charles L'Eplattenier[1]. Il réalise notamment les deux ensembles peints du château de Colombier : La Mobilisation de 1914 (1915-19) et Les origines de la Confédération (1935-46)[3], puis en 1923 les mosaïques du crématoire de La Chaux-de-Fonds ainsi que les travaux d'architecture du musée des beaux-arts à partir de 1926 où il exécute les rampes sculptées du grand escalier[1]. À cette production variée, il faut ajouter des dessins de meubles, des travaux d’orfèvrerie, des affiches, des illustrations, des timbres-poste, des mosaïques et la confection de cartons de tapisseries, ainsi que plusieurs statues commémoratives monumentales, comme la Sentinelle des Rangiers[1].

Si l’œuvre de L’Eplattenier, aux accents parfois patriotiques et régionalistes, n’inaugure pas de nouvelles voies, en revanche ses méthodes d’enseignement sont résolument modernes et novatrices. En effet, il a donné un souffle nouveau à l’École d’art de La Chaux-de-Fonds en initiant une réforme basée sur les idées de l’Art nouveau[1]. De ce mouvement complexe, il retient plus particulièrement les idées suivantes : le renouvellement des rapports entre l’art et l’artisanat, la technique et l’industrie, la renaissance des arts décoratifs et la valorisation de l’ornement. Il soutient aussi la dimension sociale du travail de l’artiste et accorde une importance primordiale à la nature : son observation permettrait d’en extraire les lois fondamentales, qui régiraient également l’œuvre d’art, et favoriserait conjointement la stylisation de ses formes et l’invention des ornements[1].

Crématoire de La Chaux-de-Fonds (1923)[modifier | modifier le code]

-

La façade nord du crématoire de La Chaux-de-Fonds, 1923.

-

La façade sud du crématoire de La Chaux-de-Fonds, 1923.

Château de Colombier, "Les origines de la Confédération" (1934-46)[modifier | modifier le code]

-

Le Serment des trois Suisses (détail)

-

La bataille de Morgarten (détail)

-

Nicolas de Flüe (détail)

-

Winkelried à la bataille de Sempach (détail)

-

Château de Colombier, Guillaume Tell

Décor du pavillon Hirsch par les Ateliers d'art réunis (1910-12)[modifier | modifier le code]

-

Buste d'Adolphe Hirsch réalisé par Charles L'Eplattenier

-

Motif central du sol

-

L'une des portes en métal repoussé

-

Oiseaux des plafonnets

-

Détail de la poignée de porte et de la clé

Sentinelle des Rangiers[modifier | modifier le code]

Références[modifier | modifier le code]

- Isabelle Papaloïzos-Aeby, « Charles L'Eplattenier », sur SIKART Lexikon zur Kunst Schweiz,

- Anouk Hellmann, Charles L'Eplattenier 1874-1946, Hauterive, éditions Attinger, (ISBN 9782940418343)

- Sylvie Pipoz-Perroset, « Les décorations de Charles L'Eplattenier au Château de Colombier », Kunst + Architektur in der Schweiz, (lire en ligne)

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, Autour de Charles L'Eplattenier. Exposition du 13 juin au 4 octobre 1987, La Chaux-de-Fonds, Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds,

- Helen Bieri Thomson (dir.), Une expérience Art nouveau, le Style sapin à La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds,

- Marine Englert et Niklaus Manuel Güdel, Charles L'Eplattenier, les pastels, Genève, Éditions Notari, , 194 p.

- Anouk Hellmann, Charles L'Eplattenier 1874-1946, Hauterive, éditions Attinger, (ISBN 9782940418343)

- Maurice Jeanneret, Charles L'Eplattenier, Neuchâtel, éditions de la Baconnière,

- Claire Piguet, « L'Observatoire cantonal de Neuchâtel: une architecture et un ensemble décoratif », Revue historique neuchâteloise, nos 3-4 « Fragments de patrimoine neuchâtelois », , p. 307-329

- Claire Piguet, « Entre ciel et terre : le pavillon Hirsch », L'Ermite herbu, Journal de l'Association des amis du Jardin botanique de l'Ermitage « Botanique et Art nouveau, de la plante vivante au décor d'apparat », , p. 98-11

- Gilliane Barthe, « Une œuvre patriotique », Passé simple. Mensuel romand d’histoire et d’archéologie, no 79, , p. 34.

Liens externes[modifier | modifier le code]

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Ressource relative au sport :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Fonds : Charles L'Eplattenier (1890-1946) [1ml]. Cote : VCH-BVFSP CL. La Chaux-de-Fonds : Bibliothèque de la Ville (présentation en ligne).