« Tauromachie » : différence entre les versions

mAucun résumé des modifications |

m Modification orthographique Balises : Éditeur visuel Modification par mobile Modification par le web mobile |

||

| (41 versions intermédiaires par 30 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||

[[Fichier:Goya Tauromachia3.jpg|thumb|Tauromachie : gravure de [[Francisco Goya|Goya]] (1815)]] |

[[Fichier:Goya Tauromachia3.jpg|thumb|Tauromachie : gravure de [[Francisco Goya|Goya]] (1815)]] |

||

La '''tauromachie''' (du grec ''tauros'', « taureau » et ''makheia'', « combat ») est |

La '''tauromachie''' (du grec ''tauros'', « taureau » et ''makheia'', « combat ») est la manière d’affronter le [[taureau]]<ref group="note">Le mot « taureau » est utilisé ici dans son sens générique et désigne l'« animal bovin », quels que soient son âge, son sexe ou sa taille, c'est-à-dire un taureau, un taurillon, un veau, un bœuf, une vache, une vachette ou une génisse.</ref>, soit lors de combats à l’issue desquels le taureau est mis à mort, soit lors de jeux, sportifs ou burlesques comme les ''[[Saut au-dessus du taureau|taurokathapsies]]''<ref group="note">Le mot « art », régulièrement contesté, figure à la page 10067 du volume 10 de l'encyclopédie Larousse en dix volumes : {{citation|ART de combattre les taureaux sauvages dont la forme la plus répandue est la [[corrida]]}}.</ref>. |

||

Toutefois, l'emploi du mot ''tauromachie'' comme synonyme de [[corrida]] ne reflète pas la réalité des spectacles taurins qui varient selon les pratiques et les pays<ref>{{harvsp|Maudet|2010|p=36}}</ref>. D'autres pratiques tauromachiques ont acquis une forme stable, des règles codifiées et une réelle institutionnalisation<ref name="Maudet 36-41">{{harvsp|Maudet|2010|p=36 |

Toutefois, l'emploi du mot ''tauromachie'' comme synonyme de [[corrida]] ne reflète pas la réalité des spectacles taurins qui varient selon les pratiques et les pays<ref>{{harvsp|Maudet|2010|p=36}}.</ref>. D'autres pratiques tauromachiques ont acquis une forme stable, des règles codifiées et une réelle institutionnalisation<ref name="Maudet 36-41">{{harvsp|Maudet|2010|p=36-41}}.</ref>. Il s'agit notamment de la ''[[course landaise]]'', la ''[[course camarguaise]]'' en [[France]], les ''toros coleados'' au [[Venezuela]] et en [[Colombie]], le ''jaripeo'' au [[Mexique]], le ''rodeo chileno'' au [[Chili]], la ''course de recortadores'' au [[Portugal]] ou ''El rodeo en su salsa'' de Cuba qui est une forme de tauromachie alternative<ref>{{harvsp|Maudet|2010|p=40-41}}.</ref>. L'analyse de la tauromachie {{citation|ne peut se satisfaire d'une assimilation réductrice à la corrida, qui témoigne d'une conception limitative des pratiques proprement tauromachiques (…) ainsi que des représentations du fait taurin}}<ref>{{harvsp|Maudet|2010|p=41}}.</ref>. |

||

| ⚫ | |||

[[Fichier:Bullfighting laws world map.svg|thumb|400px|Lois concernant la tauromachie (y compris la [[corrida]]) dans le monde. |

|||

{{Legend|#0000FF|Interdiction nationale de la tauromachie}} |

|||

{{Legend|#2A7FFF|Interdiction nationale de la tauromachie, mais certaines traditions locales désignées exemptées}} |

|||

{{Legend|#800080|Quelques interdictions infranationales sur la tauromachie}} |

|||

{{Legend|#FFCC00|Tauromachie ''sans'' mise à mort dans l'arène légale ([[corrida portugaise]], ou « sans sang »)}} |

|||

{{Legend|#FF0000|Tauromachie avec mise à mort dans l'arène légale (corrida espagnole)}} |

|||

{{Legend|#C0C0C0|Pas de données}}]] |

|||

| ⚫ | |||

=== Avec mise à mort === |

=== Avec mise à mort === |

||

La tauromachie avec mise à mort se pratique sous diverses formes en [[Europe]], en [[Corrida en Amérique latine|Amérique latine]]. |

La tauromachie avec mise à mort se pratique sous diverses formes en [[Europe]], en [[Corrida en Amérique latine|Amérique latine]]. |

||

La [[corrida]] est le combat du [[Matador|torero à pied]] avec un [[taureau de combat|toro de lidia]] âgé d'au moins quatre ans, dans une arène, avec [[Picador]] et [[cuadrilla]]. Elle est pratiquée essentiellement en [[Espagne]], dans le midi de la [[France]], dans divers états d’[[Corrida en Amérique latine|Amérique latine]] et des [[États-Unis]] ainsi que dans quelques communes du [[Portugal]]<ref name="Bérard 410">{{harvsp|Bérard|2003|p=410}}</ref>. |

La [[corrida]] est le combat du [[Matador|torero à pied]] avec un [[taureau de combat|toro de lidia]] âgé d'au moins quatre ans, dans une arène, avec [[Picador]] et [[cuadrilla]]. Elle est pratiquée essentiellement en [[Espagne]], dans le midi de la [[France]], dans divers états d’[[Corrida en Amérique latine|Amérique latine]] et des [[États-Unis]] ainsi que dans quelques communes du [[Portugal]]<ref name="Bérard 410">{{harvsp|Bérard|2003|p=410}}.</ref>. |

||

La [[corrida de rejón]] est l'affrontement du [[rejoneador|torero à cheval]] avec un taureau de combat qui sera tué avec une lance ou [[rejón]]<ref name="Bérard 410"/>. |

La [[corrida de rejón]] est l'affrontement du [[rejoneador|torero à cheval]] avec un taureau de combat qui sera tué avec une lance ou [[rejón]]<ref name="Bérard 410"/>. |

||

[[ |

[[Fichier:BejaStierkampf2.jpg|vignette|[[Beja (Portugal)|Beja]] / [[Portugal]] (1994).]] |

||

La [[course portugaise]] ou corrida portugaise (en portugais |

La [[course portugaise]] ou corrida portugaise (en portugais ''tourada'') {{Citation|est un spectacle tauromachique où des cavaliers vêtus en habit de marquis du {{s-|XVIII}} affrontent les [[taureau de combat|taureaux de combat]] avec des [[rejón]]es et des [[banderilles]]. La mise à mort du taureau ne se fait pas en public, il est arrêté par des [[forcado]]s avant d'être [[puntilla|puntillé]] au [[toril]]}}<ref>{{harvsp|Bérard|2003|p=923}}.</ref>. Elle est pratiquée essentiellement au Portugal et également dans le midi de la France. |

||

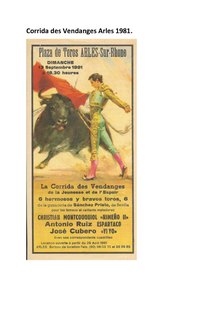

[[File:Corrida des Vendanges Arles 1981.pdf|thumb|Publicité pour une corrida .]] |

|||

=== Sans mise à mort === |

=== Sans mise à mort === |

||

Ces courses sont le plus souvent des [[sport]]s reconnus par des fédérations nationales en [[France]] et en Amérique, ou bien des spectacles fantaisistes. |

Ces courses sont le plus souvent des [[sport]]s reconnus par des fédérations nationales en [[France]] et en Amérique, ou bien des spectacles fantaisistes. |

||

La [[course camarguaise]] est un sport pratiqué en France, dans les départements des [[Bouches-du-Rhône]], du [[Vaucluse (département)|Vaucluse]], du [[Gard]] et de l'[[Hérault (département)|Hérault]]. On l'appelle aussi « course libre » depuis le {{s-|XIX}}<ref name="Maudet 88">{{harvsp|Maudet|2010|p=88}}</ref>. |

La [[course camarguaise]] est un sport pratiqué en France, dans les départements des [[Bouches-du-Rhône]], du [[Vaucluse (département)|Vaucluse]], du [[Gard]], de l'[[Aude (département)|Aude]] et de l'[[Hérault (département)|Hérault]]. On l'appelle aussi « course libre » depuis le {{s-|XIX}}<ref name="Maudet 88">{{harvsp|Maudet|2010|p=88}}.</ref>. |

||

La [[course landaise]] est aussi un sport pratiqué en France dans les départements des [[Landes (département)|Landes]] et du [[Gers (département)|Gers]]<ref name="Maudet 88"/>. |

La [[course landaise]] est aussi un sport pratiqué en France dans les départements des [[Landes (département)|Landes]] et du [[Gers (département)|Gers]]<ref name="Maudet 88"/>. |

||

La ''[[course de recortadores]]'' est un sport |

La ''[[course de recortadores]]'' est un sport pratiqué dans le nord de l’Espagne ([[Communauté forale de Navarre|Navarre]], [[Communauté autonome d'Aragon|Aragon]], [[Castille-León]], [[Pays basque]], [[Communauté valencienne]] et [[communauté autonome de Murcie]]). Il se rapproche de la course landaise, avec des écarteurs et des sauteurs<ref>{{harvsp|Maudet|2010|p=17}}.</ref>. Le [[toreo comique]] est une parodie de corrida pratiquée partout où a lieu la corrida formelle. |

||

Il existe aussi de nombreuses formes de lâchers de [[taureau]]x dans les rues ou sur les places publiques et des jeux taurins parodiques ou burlesques, comptant d'innombrables variantes locales, pratiqués dans l'ensemble des régions traditionnelles de la tauromachie (''[[abrivado]]'' et ''bandido'' en [[Provence]] et en [[Languedoc]], ''[[encierro]]'', typique des [[fêtes de San Fermín]] à [[Pampelune]]). |

Il existe aussi de nombreuses formes de lâchers de [[taureau]]x dans les rues ou sur les places publiques et des jeux taurins parodiques ou burlesques, comptant d'innombrables variantes locales, pratiqués dans l'ensemble des régions traditionnelles de la tauromachie (''[[abrivado]]'' et ''bandido'' en [[Provence]] et en [[Languedoc]], ''[[encierro]]'', typique des [[fêtes de San Fermín]] à [[Pampelune]]). |

||

En [[Amérique latine]], la tauromachie comporte plusieurs types de spectacles taurins. Outre la corrida, dans les pays où elle est autorisée, d'autres jeux taurins, généralement sportifs, se pratiquent du nord au sud. Ainsi le ''Jaripeo'' est une forme de [[rodeo]] où le cavalier chevauche le taureau et tente de se maintenir sans être renversé. Ces cavaliers portent le nom de ''charros''<ref>{{harvsp|Bérard|2003|p=572}}</ref>. Au Chili, le ''rodeo chileno'' se déroule avec deux cavaliers nommés ''huasos''<ref>{{harvsp|Maudet|2010|p=412}}</ref>. L'un est chargé de diriger et d'orienter le taureau, l'autre doit rester en contact avec l'animal par l'intermédiaire de son cheval, pour |

En [[Amérique latine]], la tauromachie comporte plusieurs types de spectacles taurins. Outre la corrida, dans les pays où elle est autorisée, d'autres jeux taurins, généralement sportifs, se pratiquent du nord au sud. Ainsi, le ''Jaripeo'' est une forme de [[rodeo]] où le cavalier chevauche le taureau et tente de se maintenir sans être renversé. Ces cavaliers portent le nom de ''charros''<ref>{{harvsp|Bérard|2003|p=572}}.</ref>. Au Chili, le ''rodeo chileno'' se déroule avec deux cavaliers nommés ''huasos''<ref>{{harvsp|Maudet|2010|p=412}}.</ref>. L'un est chargé de diriger et d'orienter le taureau, l'autre doit rester en contact avec l'animal par l'intermédiaire de son cheval, pour arrêter le taureau à l'endroit prévu<ref>{{harvsp|Maudet|2010|p=414}}.</ref>. |

||

Au [[Brésil]], un autre jeu taurin consiste en deux formes de rodéo : l'une est issue des pratiques de l'élevage bovin depuis au {{s-|XVII}} : il s'agit de poursuivre le taureau sur une piste et de l'attraper au lasso (''vaquejada''). Une autre forme de rodéo serait une technique d'origine espagnole : il s'agit de faire tomber le taureau en l'attrapant par la queue. Il se pratique pendant les fêtes rurales du Nordeste, c'est un sport rémunéré<ref>{{harvsp|Maudet|2010|p=399}}</ref>. |

Au [[Brésil]], un autre jeu taurin consiste en deux formes de rodéo : l'une est issue des pratiques de l'élevage bovin depuis au {{s-|XVII}} : il s'agit de poursuivre le taureau sur une piste et de l'attraper au lasso (''vaquejada''). Une autre forme de rodéo serait une technique d'origine espagnole : il s'agit de faire tomber le taureau en l'attrapant par la queue. Il se pratique pendant les fêtes rurales du Nordeste, c'est un sport rémunéré<ref>{{harvsp|Maudet|2010|p=399}}.</ref>. |

||

Il existe encore beaucoup d'autres tauromachies sous forme de rodéo, de ''capea'' de village, et de jeux taurins, même dans les pays où la corrida est interdite comme les ''farra de boi'' au Brésil, les ''Bullriding'' aux [[États-Unis]], sport qui est désormais constitué en association sportive : le Pro-Bull Rider (PBR) depuis 1992, qui compte 700 compétiteurs, et des filiales au [[Canada]], au Mexique, au Brésil et en [[Australie]]<ref>{{harvsp|Maudet|2010|p=338}}</ref> |

Il existe encore beaucoup d'autres tauromachies sous forme de rodéo, de ''capea'' de village, et de jeux taurins, même dans les pays où la corrida est interdite comme les ''farra de boi'' au Brésil, les ''Bullriding'' aux [[États-Unis]], sport qui est désormais constitué en association sportive : le Pro-Bull Rider (PBR) depuis 1992, qui compte 700 compétiteurs, et des filiales au [[Canada]], au Mexique, au Brésil et en [[Australie]]<ref>{{harvsp|Maudet|2010|p=338}}.</ref> |

||

==Origines et évolution == |

== Origines et évolution == |

||

[[File:Course de taureaux à Séville - Cândido de Faria - 1907 - NL-EYE-EFG1914 A08568.jpg|vignette|Affiche par [[Cândido de Faria]] pour le film ''Course de taureaux à Séville'' (1907, Pathé Frères). [[EYE Film Instituut Nederland]].]] |

[[File:Course de taureaux à Séville - Cândido de Faria - 1907 - NL-EYE-EFG1914 A08568.jpg|vignette|Affiche par [[Cândido de Faria]] pour le film ''Course de taureaux à Séville'' (1907, Pathé Frères). [[EYE Film Instituut Nederland]].]] |

||

Chasser le taureau est une activité cynégétique pratiquée depuis l'[[Antiquité]] dans la [[Péninsule Ibérique|péninsule ibérique.]] [[Strabon]], historien grec né en 58 avant J.-C., raconte que les peuples de la [[Lusitanie]] avait coutume de combattre le taureau à cheval. [[Diodore de Sicile]] rapporte le sacrifice fait à [[Héraclès]] de taureaux qui deviennent alors des animaux sacrés<ref name=":0">{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=sous la direction de Patrice Franchet-d'Espèrey et de Monique Chatenet, en collaboration avec Ernest Chenière|titre=Les Arts de l'équitation dans l'Europe de la Renaissance|lieu=Arles|éditeur=[[Actes Sud]]|année=2009|pages totales=447|passage=Le traité du roi D. Duarte (page140)|isbn=978-2-7427-7211-7}}.</ref>. |

|||

| ⚫ | Les historiens de la tauromachie s'accordent à dire que l'on ne peut dater de façon certaine l'apparition de celle-ci : {{citation|Nous ignorons les origines exactes des jeux tauromachiques dont l'épanouissement fut réservé à l'Espagne<ref>{{harvsp|Bennassar|1993|p=11}}</ref>. |

||

| ⚫ | Les historiens de la tauromachie s'accordent à dire que l'on ne peut dater de façon certaine l'apparition de celle-ci : {{citation|Nous ignorons les origines exactes des jeux tauromachiques dont l'épanouissement fut réservé à l'Espagne}}<ref>{{harvsp|Bennassar|1993|p=11}}.</ref>. Beaucoup restent prudents sur la datation de l'évolution des « jeux de village en des fêtes ordonnées, avec une réglementation et des codes<ref name="Flanet Veilletet 13">{{harvsp|Flanet|Veilletet|1986|p=13}}.</ref>{{,}}<ref>{{harvsp|Testas|1974|p=15}}.</ref>. » On trouve des traces de fêtes tauromachiques royales avec des cavaliers dès [[815]] en [[Espagne]]<ref name="Flanet Veilletet 13" />. Mais sans doute bien avant, la tauromachie est née comme un sport populaire dans le berceau d'origine du taureau sauvage : les Pyrénées, côté sud et côté nord<ref>{{harvsp|Popelin|1993|p=13}}.</ref>. C'est dans la zone des [[Pyrénées]] qu'a fait souche un des derniers troupeaux des [[auroch]]s qui couvraient le continent euro-asiatique. Mais c'est sur le versant sud, où les conditions géographiques et économiques, propres à la péninsule ibérique, ont permis que la race de taureaux sauvages soit le mieux préservée<ref name="Popelin 14">{{harvsp|Popelin|1993|p=14}}.</ref>. |

||

| ⚫ | Bien avant d'être le privilège de la noblesse espagnole à cheval, la tauromachie était un jeu de paysans, avec des jeunes qui s'amusaient à défier les taureaux sauvages<ref name="Popelin 14"/>. Sur le versant Nord des Pyrénées, on trouve trace d'une course de vaches à [[Moumour]] (dans l'actuel département des [[Pyrénées-Atlantiques]]), dès [[1469]]<ref name="Popelin 14"/>. Du côté de la [[Camargue]], on signale entre 1530 et 1570, la présence d'un capitaine de [[Ventabren]] « qui ne craignait point d'attaquer les taureaux furieux de [[Camargue]]<ref>Michel Legrand, Les courses de taureaux dans le sud-ouest de la France jusqu'au {{s|XIX|e}}, cité par Claude Popelin {{p.|14}}</ref> ». |

||

| ⚫ | Bien avant d'être le privilège de la noblesse espagnole à cheval, la tauromachie était un jeu de paysans, avec des jeunes qui s'amusaient à défier les taureaux sauvages<ref name="Popelin 14"/>. Sur le versant Nord des Pyrénées, on trouve trace d'une course de vaches à [[Moumour]] (dans l'actuel département des [[Pyrénées-Atlantiques]]), dès [[1469]]<ref name="Popelin 14"/>. Du côté de la [[Camargue]], on signale entre 1530 et 1570, la présence d'un capitaine de [[Ventabren]] « qui ne craignait point d'attaquer les taureaux furieux de [[Camargue]]<ref>Michel Legrand, Les courses de taureaux dans le sud-ouest de la France jusqu'au {{s|XIX|e}}, cité par Claude Popelin {{p.|14}}.</ref> ». |

||

| ⚫ | Cependant la tauromachie codifiée, ancêtre de la ''corrida de rejón'', a bien été d'abord l'apanage d'une noblesse cavalière, les « caballeros en plaza », dès le {{s|XVI |

||

| ⚫ | Cependant la tauromachie codifiée, ancêtre de la ''corrida de rejón'', a bien été d'abord l'apanage d'une noblesse cavalière, les « caballeros en plaza », dès le {{s|XVI}} en Espagne<ref>{{harvsp|Casanova|Dupuy|1981|p=33}}.</ref>. Elle était pratiquée essentiellement en [[Andalousie]] et en [[Royaume de Navarre|Navarre]]<ref>{{harvsp|Flanet|Veilletet|1986|p=17}}.</ref>. Le traité de [[Édouard Ier (roi de Portugal)|Dom Duarte]], ''Livro da ensinança de ben cavlager toda sela,'' écrit vers 1434, est considéré comme la première codification de la tauromachie équestre<ref name=":0" />. De nombreux traités ont été écrits à partir de cette date-là sur le comportement du caballero qui devait tuer l'animal à la lance, ou à pied avec l'épée<ref>{{harvsp|Flanet|Veilletet|1986|p=18}}.</ref>. Puis l'on cessa de faire appel au « mata-toros », personnage venu des Pyrénées, qui se chargeait de la mort du taureau. Ce mata-toros issu du Nord et du peuple allait devenir dès le {{s|XVIII}} le personnage principal d'une nouvelle forme de tauromachie, la [[Corrida|corrida à pied]], qui allait ravir la vedette à la corrida de rejón<ref>{{harvsp|Flanet|Veilletet|1986|p=17,19,29}}.</ref>. |

||

| ⚫ | Selon Corry Cropper, l'expansion de la corrida à pied correspond à une prise de pouvoir par le peuple, la tauromachie étant un art essentiellement populaire<ref>{{harvsp|Cropper|2008|p=23,27}}</ref>. À l'appui de son analyse, il cite François Zumbiehl ''La Tauromachie, art et littérature''<ref>{{harvsp|Zumbiehl|1990|p=16}}</ref>. |

||

| ⚫ | Selon Corry Cropper, l'expansion de la corrida à pied correspond à une prise de pouvoir par le peuple, la tauromachie étant un art essentiellement populaire<ref>{{harvsp|Cropper|2008|p=23,27}}.</ref>. À l'appui de son analyse, il cite François Zumbiehl ''La Tauromachie, art et littérature''<ref>{{harvsp|Zumbiehl|1990|p=16}}.</ref>. |

||

En France, de l'autre côté des Pyrénées, la tauromachie était restée aux mains du peuple. C'était essentiellement une tauromachie à pied qui s'est développée par la suite sous plusieurs formes de jeux, essentiellement athlétiques, à partir du {{s|XVIII|e}}<ref>{{harvsp|Bennassar|1993|p=24}}</ref>. |

|||

En France, de l'autre côté des Pyrénées, la tauromachie était restée aux mains du peuple. C'était essentiellement une tauromachie à pied qui s'est développée par la suite sous plusieurs formes de jeux, essentiellement athlétiques, à partir du {{s|XVIII}}<ref>{{harvsp|Bennassar|1993|p=24}}.</ref>. |

|||

On observe que la corrida chevaleresque et la tauromachie populaire se conçoivent comme des spectacles, dans un cadre festif, qu'il s'agisse de célébrer un événement ou une fête locale annuelle<ref>{{harvsp|Bennassar|1993|p=31}}.</ref>. |

|||

| ⚫ | En [[Amérique latine]] la tauromachie est due à l'introduction de taureaux navarrais et de ''[[morucho]]s'' de la région de [[Salamanque]] par les conquistadors espagnols. Les jeux taurins s'implantent dès 1529 au [[Mexique]], 1538 au [[Pérou]], 1543 en [[Colombie]], 1567 au [[Venezuela]]<ref name="bennassar-32">{{harvsp|Bennassar|1993|p=32}}.</ref>. |

||

En février 2023, après une tribune publiée dans le quotidien ''Le Monde'' d'une cinquantaine de signataires dont des élus de Montpellier, personnalités politiques écologistes et représentants d’associations animalistes réclament une réglementation des pratiques entourant la [[bouvine]], et dénonçant notamment le lâcher de taureaux dans les rues lors des [[féria]]s, de 13 000 à 15 000 personnes défilent à Montpellier pour défendre cette traditions contre ceux qu'ils nomment les « écolos bobos »<ref>[https://www.lavoixdunord.fr/1290668/article/2023-02-11/plus-de-10-000-manifestants-pour-defendre-la-tauromachie-et-la-ruralite-face-aux Plus de 10 000 manifestants pour défendre la tauromachie et la ruralité face aux «écolos bobos»], lavoixdunord.fr, 11 février 2023.</ref>. |

|||

== Tauromachie dans l'art == |

|||

<gallery mode=packed heights="180px"> |

|||

(Barcelona) Torero ferit - Rossend Nobas - Museu Nacional d'Art de Catalunya.jpg|''Torero blessé'' - [[Rossend Nobas]] - [[Musée national d'Art de Catalogne]] |

|||

</gallery> |

|||

| ⚫ | En [[Amérique latine]] la tauromachie est due à l'introduction de taureaux navarrais et de ''[[morucho]]s'' de la région de [[Salamanque]] par les conquistadors espagnols. Les jeux taurins s'implantent dès 1529 au [[Mexique]], 1538 au [[Pérou]], 1543 en [[Colombie]], 1567 au [[Venezuela]]<ref name="bennassar-32">{{harvsp|Bennassar|1993|p=32}}</ref>. |

||

== Notes et références == |

== Notes et références == |

||

=== Notes === |

=== Notes === |

||

{{ |

{{Références|group=note}} |

||

=== Références === |

=== Références === |

||

{{Références |

{{Références}} |

||

== |

== Voir aussi == |

||

{{plume}} : ouvrages utilisés pour les sources |

|||

| ⚫ | * {{Ouvrage |langue= |prénom1= |

||

| ⚫ | |||

* {{Ouvrage |langue= |prénom1= Jean |nom1= Testas|titre= La Tauromachie |sous-titre= |numéro d'édition= |éditeur= PUF|lien éditeur=PUF |lieu= Paris |jour= |mois= |année= 1974 |volume= |tome= |pages totales= |passage= |isbn= |lire en ligne= |consulté le=}} {{plume}} |

|||

| ⚫ | * {{Ouvrage |langue= |prénom1= |

||

| ⚫ | * {{Ouvrage |langue= |prénom1= |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | * {{Ouvrage |langue=en |prénom1= |

||

| ⚫ | * {{Ouvrage |langue= |prénom1= |

||

| ⚫ | * {{ |

||

| ⚫ | |||

* {{Ouvrage |langue= |prénom1= Claude |nom1= Popelin||prénom2=Yves|nom2= Harté|titre= La Tauromachie |sous-titre= |numéro d'édition= |éditeur= Seuil|lien éditeur= |lieu= Paris |jour= |mois= |année= 1970 et 1994 |volume= |tome= |pages totales= |passage= |isbn= 2020214334 |lire en ligne= |consulté le=}} {{plume}} (préface [[Jean Lacouture]] et François Zumbiehl) |

|||

| ⚫ | * {{Ouvrage |langue= |prénom1= |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

* Une étudiante du département d'architecture de L’[[École polytechnique fédérale de Lausanne]] (EPFL) a présenté, en 1997, un mémoire sur la tauromachie et l'architecture andalouse, en particulier celle des arènes. Ce document donne des informations supplémentaires sur le sujet. (Directeur de mémoire B. Marchand, étudiante V Seilaz [http://www.notable.ch/plaza-toros/ mémoire sur la tauromachie et l'architecture des arènes en Andalousie] |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

== Annexes == |

|||

{{Autres projets |

{{Autres projets |

||

|commons=Category:Bullfighting |

|commons=Category:Bullfighting |

||

| Ligne 86 : | Ligne 86 : | ||

|wikisource=Special:Search/tauromachie |

|wikisource=Special:Search/tauromachie |

||

}} |

}} |

||

=== Bibliographie === |

|||

{{légende plume}} |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

* {{Ouvrage |prénom1=Jean |nom1=Testas |titre=La Tauromachie |lieu=Paris |éditeur=[[PUF]] |année=1974 |isbn=|plume=oui}} |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | * {{Ouvrage |prénom1=Jean-Baptiste |nom1=Maudet |titre=Terres de taureaux |sous-titre=les jeux taurins de l'Europe à l'Amérique |lieu=Madrid |éditeur=Casa de Velasquez |année=2010 |pages totales=512 |passage=Annexe CD-Rom 112 pages |isbn=978-84-96820-37-1 |isbn2=84-96820-37-8 |lire en ligne=https://books.google.com/books?id=_y_kK2Eb7yQC&printsec=frontcover |id=Maudet annexe}} |

||

| ⚫ | * {{Ouvrage |prénom1=Jean-Baptiste |nom1=Maudet |titre=Terres de taureaux |préface=[[Jean-Robert Pitte]]|sous-titre=les jeux taurins de l'Europe à l'Amérique |lieu=Madrid |éditeur=Casa de Velasquez |année=2010 |pages totales=512 |isbn=978-84-96820-37-1 |isbn2=84-96820-37-8 |lire en ligne=https://books.google.com/books?id=_y_kK2Eb7yQC&printsec=frontcover|plume=oui}} |

||

* {{Ouvrage |prénom1=Claude |nom1=Popelin |prénom2=Yves |nom2=Harté |préface=[[Jean Lacouture]] et François Zumbiehl|titre=La Tauromachie |lieu=Paris |éditeur=[[Éditions du Seuil]] |année=1970 et 1994 |isbn=978-2-02-021433-9 |isbn2=2-02-021433-4|plume=oui}} |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

=== Lien interne === |

|||

* [[Espagnolade]] |

|||

=== Liens externes === |

|||

{{Liens}} |

|||

{{Palette|Courses de taureaux|Bos taurus|Tauromachie dans la culture}} |

{{Palette|Courses de taureaux|Bos taurus|Tauromachie dans la culture}} |

||

{{Portail|tauromachie}} |

{{Portail|tauromachie}} |

||

Dernière version du 4 février 2024 à 23:01

La tauromachie (du grec tauros, « taureau » et makheia, « combat ») est la manière d’affronter le taureau[note 1], soit lors de combats à l’issue desquels le taureau est mis à mort, soit lors de jeux, sportifs ou burlesques comme les taurokathapsies[note 2].

Toutefois, l'emploi du mot tauromachie comme synonyme de corrida ne reflète pas la réalité des spectacles taurins qui varient selon les pratiques et les pays[1]. D'autres pratiques tauromachiques ont acquis une forme stable, des règles codifiées et une réelle institutionnalisation[2]. Il s'agit notamment de la course landaise, la course camarguaise en France, les toros coleados au Venezuela et en Colombie, le jaripeo au Mexique, le rodeo chileno au Chili, la course de recortadores au Portugal ou El rodeo en su salsa de Cuba qui est une forme de tauromachie alternative[3]. L'analyse de la tauromachie « ne peut se satisfaire d'une assimilation réductrice à la corrida, qui témoigne d'une conception limitative des pratiques proprement tauromachiques (…) ainsi que des représentations du fait taurin »[4].

Diverses formes[modifier | modifier le code]

Avec mise à mort[modifier | modifier le code]

La tauromachie avec mise à mort se pratique sous diverses formes en Europe, en Amérique latine.

La corrida est le combat du torero à pied avec un toro de lidia âgé d'au moins quatre ans, dans une arène, avec Picador et cuadrilla. Elle est pratiquée essentiellement en Espagne, dans le midi de la France, dans divers états d’Amérique latine et des États-Unis ainsi que dans quelques communes du Portugal[5].

La corrida de rejón est l'affrontement du torero à cheval avec un taureau de combat qui sera tué avec une lance ou rejón[5].

La course portugaise ou corrida portugaise (en portugais tourada) « est un spectacle tauromachique où des cavaliers vêtus en habit de marquis du XVIIIe siècle affrontent les taureaux de combat avec des rejónes et des banderilles. La mise à mort du taureau ne se fait pas en public, il est arrêté par des forcados avant d'être puntillé au toril »[6]. Elle est pratiquée essentiellement au Portugal et également dans le midi de la France.

Sans mise à mort[modifier | modifier le code]

Ces courses sont le plus souvent des sports reconnus par des fédérations nationales en France et en Amérique, ou bien des spectacles fantaisistes.

La course camarguaise est un sport pratiqué en France, dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard, de l'Aude et de l'Hérault. On l'appelle aussi « course libre » depuis le XIXe siècle[7].

La course landaise est aussi un sport pratiqué en France dans les départements des Landes et du Gers[7].

La course de recortadores est un sport pratiqué dans le nord de l’Espagne (Navarre, Aragon, Castille-León, Pays basque, Communauté valencienne et communauté autonome de Murcie). Il se rapproche de la course landaise, avec des écarteurs et des sauteurs[8]. Le toreo comique est une parodie de corrida pratiquée partout où a lieu la corrida formelle.

Il existe aussi de nombreuses formes de lâchers de taureaux dans les rues ou sur les places publiques et des jeux taurins parodiques ou burlesques, comptant d'innombrables variantes locales, pratiqués dans l'ensemble des régions traditionnelles de la tauromachie (abrivado et bandido en Provence et en Languedoc, encierro, typique des fêtes de San Fermín à Pampelune).

En Amérique latine, la tauromachie comporte plusieurs types de spectacles taurins. Outre la corrida, dans les pays où elle est autorisée, d'autres jeux taurins, généralement sportifs, se pratiquent du nord au sud. Ainsi, le Jaripeo est une forme de rodeo où le cavalier chevauche le taureau et tente de se maintenir sans être renversé. Ces cavaliers portent le nom de charros[9]. Au Chili, le rodeo chileno se déroule avec deux cavaliers nommés huasos[10]. L'un est chargé de diriger et d'orienter le taureau, l'autre doit rester en contact avec l'animal par l'intermédiaire de son cheval, pour arrêter le taureau à l'endroit prévu[11].

Au Brésil, un autre jeu taurin consiste en deux formes de rodéo : l'une est issue des pratiques de l'élevage bovin depuis au XVIIe siècle : il s'agit de poursuivre le taureau sur une piste et de l'attraper au lasso (vaquejada). Une autre forme de rodéo serait une technique d'origine espagnole : il s'agit de faire tomber le taureau en l'attrapant par la queue. Il se pratique pendant les fêtes rurales du Nordeste, c'est un sport rémunéré[12].

Il existe encore beaucoup d'autres tauromachies sous forme de rodéo, de capea de village, et de jeux taurins, même dans les pays où la corrida est interdite comme les farra de boi au Brésil, les Bullriding aux États-Unis, sport qui est désormais constitué en association sportive : le Pro-Bull Rider (PBR) depuis 1992, qui compte 700 compétiteurs, et des filiales au Canada, au Mexique, au Brésil et en Australie[13]

Origines et évolution[modifier | modifier le code]

Chasser le taureau est une activité cynégétique pratiquée depuis l'Antiquité dans la péninsule ibérique. Strabon, historien grec né en 58 avant J.-C., raconte que les peuples de la Lusitanie avait coutume de combattre le taureau à cheval. Diodore de Sicile rapporte le sacrifice fait à Héraclès de taureaux qui deviennent alors des animaux sacrés[14].

Les historiens de la tauromachie s'accordent à dire que l'on ne peut dater de façon certaine l'apparition de celle-ci : « Nous ignorons les origines exactes des jeux tauromachiques dont l'épanouissement fut réservé à l'Espagne »[15]. Beaucoup restent prudents sur la datation de l'évolution des « jeux de village en des fêtes ordonnées, avec une réglementation et des codes[16],[17]. » On trouve des traces de fêtes tauromachiques royales avec des cavaliers dès 815 en Espagne[16]. Mais sans doute bien avant, la tauromachie est née comme un sport populaire dans le berceau d'origine du taureau sauvage : les Pyrénées, côté sud et côté nord[18]. C'est dans la zone des Pyrénées qu'a fait souche un des derniers troupeaux des aurochs qui couvraient le continent euro-asiatique. Mais c'est sur le versant sud, où les conditions géographiques et économiques, propres à la péninsule ibérique, ont permis que la race de taureaux sauvages soit le mieux préservée[19].

Bien avant d'être le privilège de la noblesse espagnole à cheval, la tauromachie était un jeu de paysans, avec des jeunes qui s'amusaient à défier les taureaux sauvages[19]. Sur le versant Nord des Pyrénées, on trouve trace d'une course de vaches à Moumour (dans l'actuel département des Pyrénées-Atlantiques), dès 1469[19]. Du côté de la Camargue, on signale entre 1530 et 1570, la présence d'un capitaine de Ventabren « qui ne craignait point d'attaquer les taureaux furieux de Camargue[20] ».

Cependant la tauromachie codifiée, ancêtre de la corrida de rejón, a bien été d'abord l'apanage d'une noblesse cavalière, les « caballeros en plaza », dès le XVIe siècle en Espagne[21]. Elle était pratiquée essentiellement en Andalousie et en Navarre[22]. Le traité de Dom Duarte, Livro da ensinança de ben cavlager toda sela, écrit vers 1434, est considéré comme la première codification de la tauromachie équestre[14]. De nombreux traités ont été écrits à partir de cette date-là sur le comportement du caballero qui devait tuer l'animal à la lance, ou à pied avec l'épée[23]. Puis l'on cessa de faire appel au « mata-toros », personnage venu des Pyrénées, qui se chargeait de la mort du taureau. Ce mata-toros issu du Nord et du peuple allait devenir dès le XVIIIe siècle le personnage principal d'une nouvelle forme de tauromachie, la corrida à pied, qui allait ravir la vedette à la corrida de rejón[24].

Selon Corry Cropper, l'expansion de la corrida à pied correspond à une prise de pouvoir par le peuple, la tauromachie étant un art essentiellement populaire[25]. À l'appui de son analyse, il cite François Zumbiehl La Tauromachie, art et littérature[26].

En France, de l'autre côté des Pyrénées, la tauromachie était restée aux mains du peuple. C'était essentiellement une tauromachie à pied qui s'est développée par la suite sous plusieurs formes de jeux, essentiellement athlétiques, à partir du XVIIIe siècle[27].

On observe que la corrida chevaleresque et la tauromachie populaire se conçoivent comme des spectacles, dans un cadre festif, qu'il s'agisse de célébrer un événement ou une fête locale annuelle[28].

En Amérique latine la tauromachie est due à l'introduction de taureaux navarrais et de moruchos de la région de Salamanque par les conquistadors espagnols. Les jeux taurins s'implantent dès 1529 au Mexique, 1538 au Pérou, 1543 en Colombie, 1567 au Venezuela[29].

En février 2023, après une tribune publiée dans le quotidien Le Monde d'une cinquantaine de signataires dont des élus de Montpellier, personnalités politiques écologistes et représentants d’associations animalistes réclament une réglementation des pratiques entourant la bouvine, et dénonçant notamment le lâcher de taureaux dans les rues lors des férias, de 13 000 à 15 000 personnes défilent à Montpellier pour défendre cette traditions contre ceux qu'ils nomment les « écolos bobos »[30].

Tauromachie dans l'art[modifier | modifier le code]

-

Torero blessé - Rossend Nobas - Musée national d'Art de Catalogne

Notes et références[modifier | modifier le code]

Notes[modifier | modifier le code]

- Le mot « taureau » est utilisé ici dans son sens générique et désigne l'« animal bovin », quels que soient son âge, son sexe ou sa taille, c'est-à-dire un taureau, un taurillon, un veau, un bœuf, une vache, une vachette ou une génisse.

- Le mot « art », régulièrement contesté, figure à la page 10067 du volume 10 de l'encyclopédie Larousse en dix volumes : « ART de combattre les taureaux sauvages dont la forme la plus répandue est la corrida ».

Références[modifier | modifier le code]

- Maudet 2010, p. 36.

- Maudet 2010, p. 36-41.

- Maudet 2010, p. 40-41.

- Maudet 2010, p. 41.

- Bérard 2003, p. 410.

- Bérard 2003, p. 923.

- Maudet 2010, p. 88.

- Maudet 2010, p. 17.

- Bérard 2003, p. 572.

- Maudet 2010, p. 412.

- Maudet 2010, p. 414.

- Maudet 2010, p. 399.

- Maudet 2010, p. 338.

- sous la direction de Patrice Franchet-d'Espèrey et de Monique Chatenet, en collaboration avec Ernest Chenière, Les Arts de l'équitation dans l'Europe de la Renaissance, Arles, Actes Sud, , 447 p. (ISBN 978-2-7427-7211-7), Le traité du roi D. Duarte (page140).

- Bennassar 1993, p. 11.

- Flanet et Veilletet 1986, p. 13.

- Testas 1974, p. 15.

- Popelin 1993, p. 13.

- Popelin 1993, p. 14.

- Michel Legrand, Les courses de taureaux dans le sud-ouest de la France jusqu'au XIXe siècle, cité par Claude Popelin p. 14.

- Casanova et Dupuy 1981, p. 33.

- Flanet et Veilletet 1986, p. 17.

- Flanet et Veilletet 1986, p. 18.

- Flanet et Veilletet 1986, p. 17,19,29.

- Cropper 2008, p. 23,27.

- Zumbiehl 1990, p. 16.

- Bennassar 1993, p. 24.

- Bennassar 1993, p. 31.

- Bennassar 1993, p. 32.

- Plus de 10 000 manifestants pour défendre la tauromachie et la ruralité face aux «écolos bobos», lavoixdunord.fr, 11 février 2023.

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Bartolomé Bennassar, Histoire de la tauromachie : une société du spectacle, Paris, Desjonquères, , 212 p. (ISBN 2-904227-73-3).

- Claude Popelin, Le Taureau et son combat, Paris, Seuil, , 116 p. (ISBN 2-87706-177-9)

- Jean Testas, La Tauromachie, Paris, PUF, .

- Véronique Flanet et Pierre Veilletet, Le Peuple du toro, Paris, Hermé, , 190 p. (ISBN 2-86665-034-4).

- François Zumbiehl, La Tauromachie, art et littérature, Paris, L'Harmattan, , 151 p. (ISBN 2-7384-0685-8).

- François Zumbiehl, Des Taureaux dans la Tête, éditions Autrement, 2004.

- François Zumbiehl, Le Discours de la Corrida, éditions Verdier, 2008.

- (en) Corry Cropper, The spanish bullfighting in France, Lincoln, University of Nebraska Press, , 247 p. (ISBN 978-0-8032-1773-7, lire en ligne).

- Paul Casanova et Pierre Dupuy, Dictionnaire tauromachique, Marseille, Éditions Jeanne Laffitte, , 180 p. (ISBN 2-86276-043-9).

- Jean-Baptiste Maudet, Terres de taureaux : les jeux taurins de l'Europe à l'Amérique, Madrid, Casa de Velasquez, , 512 p. (ISBN 978-84-96820-37-1 et 84-96820-37-8, lire en ligne), Annexe CD-Rom 112 pages

- Jean-Baptiste Maudet (préf. Jean-Robert Pitte), Terres de taureaux : les jeux taurins de l'Europe à l'Amérique, Madrid, Casa de Velasquez, , 512 p. (ISBN 978-84-96820-37-1 et 84-96820-37-8, lire en ligne).

- Claude Popelin et Yves Harté (préf. Jean Lacouture et François Zumbiehl), La Tauromachie, Paris, Éditions du Seuil, 1970 et 1994 (ISBN 978-2-02-021433-9 et 2-02-021433-4).

- Robert Bérard (dir.), Histoire et dictionnaire de la Tauromachie, Paris, Bouquins Laffont, , 1056 p. (ISBN 2-221-09246-5)

- Francis Wolff, Philosophie de la corrida, édition A. Fayard, collection « Histoire de la pensée », 2007, réédition avec une préface inédite, Hachette Pluriel, 2011.

- Francis Wolff, L'appel de Séville. Discours de philosophie taurine à l'usage de tous, éd. Au Diable Vauvert, 2011.

- Francis Wolff, codirection (avec P. Cordoba) de Éthique et esthétique de la corrida numéro spécial Critique, éd. Minuit, 723-724, août-.

Littérature[modifier | modifier le code]

- Michel Leiris, L'Âge d'homme (1939), pour la préface De la littérature considérée comme une tauromachie et la partie Lucrèce

Lien interne[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :