« Lynx pardelle » : différence entre les versions

| (46 versions intermédiaires par 35 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{sous-titre/Taxon|ns1=Lynx pardinus}} |

{{sous-titre/Taxon|ns1=Lynx pardinus}} |

||

{{Voir homonymes|Lynx (homonymie){{!}}Lynx}}Le lynx pardelle, est l'une des éspèces de félins les plus menacés au monde. C'est un mammifère carnivore originaire d'Europe. Le lynx pardelle est aussi appelé lynx d'Espagne ou lynx Ibérique.{{Taxobox début | animal | ''Lynx pardinus'' | Linces1.jpg | <!-- insérer une légende descriptive de l'image --> }} |

|||

{{Voir homonymes|Lynx (homonymie){{!}}Lynx}} |

|||

{{Taxobox début | animal | ''Lynx pardinus'' | Lince ibérico (Lynx pardinus), Almuradiel, Ciudad Real, España, 2021-12-19, DD 02.jpg | <!-- insérer une légende descriptive de l'image --> }} |

|||

{{Taxobox | sous-embranchement | Vertebrata }} |

{{Taxobox | sous-embranchement | Vertebrata }} |

||

{{Taxobox | super-classe | Tetrapoda }} |

{{Taxobox | super-classe | Tetrapoda }} |

||

| Ligne 11 : | Ligne 13 : | ||

{{Taxobox | genre | Lynx | Lynx }} |

{{Taxobox | genre | Lynx | Lynx }} |

||

{{Taxobox taxon | animal | espèce | Lynx pardinus | ([[Coenraad Jacob Temminck|Temminck]], [[1827]]) }} |

{{Taxobox taxon | animal | espèce | Lynx pardinus | ([[Coenraad Jacob Temminck|Temminck]], [[1827]]) }} |

||

{{Taxobox UICN | |

{{Taxobox UICN |EN|| }} |

||

{{Taxobox CITES | I | 18/01/1990 }} |

{{Taxobox CITES | I | 18/01/1990 }} |

||

{{Taxobox répartition | Mapa distribuicao lynx pardinus 2003.png }} |

{{Taxobox répartition | Mapa distribuicao lynx pardinus 2003.png }} |

||

{{Taxobox fin}} |

{{Taxobox fin}} |

||

Le '''Lynx |

Le '''Lynx ibérique''' ou '''Lynx d'Espagne''' ('''''Lynx pardinus'''''), ou '''Lynx pardelle'''<ref name="europe" />, est une [[espèce]] du [[Genre (biologie)|genre]] ''[[Lynx]]''. |

||

== |

== Dénominations == |

||

{{...}} |

|||

| ⚫ | Comme tous les [[lynx]], la face du Lynx |

||

== Caractéristiques == |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Comme tous les [[lynx]], la face du Lynx ibérique est ornée d'un collier de poils longs autour du cou et d'oreilles triangulaires surmontées d'une touffe de poils noirs. Il n'a que {{unité|28|dents}} au lieu des 30 habituelles chez les [[Felidae|félins]]{{sfn|Jackson|Farrell Jackson|1996|p=10|loc=|id=}}. La queue courte se termine par un [[wikt:manchon|manchon]] noir. Les [[jambe]]s sont longues et les pieds volumineux en comparaison du reste du corps. |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Le Lynx |

||

| ⚫ | Le Lynx ibérique pèse en moyenne 9 à {{unité|13|kg}}{{sfn|Marion|Callou|Delfour|2005|p=47|loc=|id=larousse}}, le mâle étant en général plus gros et plus grand que la femelle. La longueur totale est de {{unité|85|à=110|cm}}{{sfn|Marion|Callou|Delfour|2005|p=47|loc=|id=larousse}} avec une queue entre {{unité|12|et=13|cm}}<ref name="Kalb155">{{référence non conforme| Kalb, {{p.|155}} }}.</ref>{{,}}<ref name=unep-wcmc>United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre Species Data Sheets: [http://www.unep-wcmc.org/species/data/species_sheets/iberlynx.htm Iberian lynx ''Lynx pardinus'']</ref>{{,}}<ref name=ADW>{{ADW|Lynx_pardinus|''Lynx pardinus''}}.</ref>. La hauteur au [[garrot (quadrupède)|garrot]] est de {{unité|42|à=47|cm}}{{sfn|Marion|Callou|Delfour|2005|p=47|loc=|id=larousse}}. |

||

| ⚫ | Le Lynx |

||

| ⚫ | Le Lynx ibérique est un excellent sauteur, grâce à ses membres postérieurs particulièrement adaptés au bond<ref name="BorealPhysio">{{fr}} {{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Patrice Raydelet|titre=Le lynx boréal|sous-titre=histoire, mythe, description, mœurs, protection|lieu=Lonay (Suisse)/Paris|éditeur=Les sentiers du naturaliste|année=|pages totales=191|isbn=978-2-603-01467-7|isbn2=2-603-01467-6}}, « Sentier physiologique », {{p.|42-57}}.</ref> : à titre d'exemple, un lynx captif s'est évadé en sautant par-dessus une clôture électrifiée de quatre mètres<ref>{{fr}} {{lien web|url=http://actulynx.wordpress.com/2008/06/17/espagne-un-lynx-pardelle-sevade-en-sautant-une-cloture-electrifiee-de-4-metres-de-haut/|titre=ESPAGNE: un Lynx pardelle s’évade en sautant une clôture électrifiée de 4 mètres de haut|date=17 juin 2008|site=actulynx.wordpress.com|éditeur=Actu'Lynx|consulté le=6 octobre 2009}}.</ref>. |

||

Le lynx pardelle étant spécialisé dans la chasse de petites proies, il a un crane raccourci qui maximise la force de morsure. En outre, le museau est plus étroit, ainsi que les mâchoires. Ces dernières sont composées de 28 dents au lieu des 30 habituelles chez les félins. Ces adaptations procurent un avantage lors de la capture de petite proie et permettent au lynx pardelle de ne mordre qu'une seule fois sa proie pour la tuer en lui perforant l'arrière du coup, rompant ainsi la moelle épinière. Les jambes du lynx pardelle sont assez longues et les pieds plutôt volumineux en comparaison du reste du corps. |

|||

== Écologie et comportement == |

|||

=== Phylogenèse === |

|||

=== Alimentation === |

|||

| ⚫ | Le Lynx pardelle chasse principalement les [[Oryctolagus cuniculus|lapins européens]] qui représentent 80 à 100 % de son alimentation. {{Refnec|Cela explique son aire de répartition restreinte à la péninsule ibérique (d'où le lapin est originaire)}}. En absence de lapins, il se nourrit de [[rongeur]]s, de [[Lepus granatensis|lièvre ibérique]], d'oiseaux ([[Alectoris rufa|perdrix rouge]], canards, oies) et occasionnellement de juvéniles de [[Cervus elaphus|cerf élaphe]] et [[Dama dama|daim]]<ref name=ADW/>. |

||

| ⚫ | La [[phylogénie]] s'est longtemps basée sur l'étude des [[fossile]]s d'un animal afin de préciser l'apparition et l'évolution d'une espèce. La phylogénie moderne s'appuie essentiellement sur les analyses génétiques en raison du nombre peu important de fossiles de félins. Le premier félin daterait d'il y a 11 |

||

Cependant, une consommation de carcasses d'[[Ungulata|ongulés]] d'origine anthropogène, résultant de la chasse ou de mort naturelle, a été observée dans une petite population réintroduite en 2014 dans le centre de l'Espagne dans la région des [[Monts de Tolède]]<ref name=":0">{{Article|langue=en|prénom1=Jorge|nom1=Tobajas|prénom2=Rafael|nom2=Finat|prénom3=Pablo|nom3=Ferreras|prénom4=Antoni|nom4=Margalida|titre=Iberian lynxes scavenging on ungulate carcasses: An overlooked important resource and potential risk for an endangered predator|périodique=Biological Conservation|volume=277|date=2023-01-01|issn=0006-3207|doi=10.1016/j.biocon.2022.109855|lire en ligne=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320722004086|consulté le=2023-06-04|pages=109855}}.</ref>. Ce comportement de [[charognard]] facultatif a été observé dans un contexte d'abondance tout au long de l'année de sa proie de prédilection, le lapin, qui permettrait en théorie d'assurer le maintien de la population de lynx reproducteurs sans avoir recours à la consommation de [[charogne]]<ref name=":0" />. |

|||

Les félins sont habituellement considérés comme des [[Prédation|prédateurs]] obligatoires, ayant une forte préférence pour les proies fraîchement tuées, et qui ne consomment que rarement des carcasses qu'ils n'ont pas tuées eux-mêmes<ref>{{Article|langue=Anglais|auteur1=Gustavo Lorenzana|titre=Carrion use by jaguars (Panthera onca) in Sonora, Mexico|périodique=ResearchGate|date=Janvier 2002|lire en ligne=https://www.researchgate.net/publication/294568057_Carrion_use_by_jaguars_Panthera_onca_in_Sonora_Mexico|format=pdf|pages=604}}.</ref>. Ainsi, le Lynx pardelle pourrait jouer un rôle dans la [[Guilde (écologie)|guilde]] des charognards facultatifs. Ceci s'accorde avec le principe de [[stratégie optimale de recherche de la nourriture]], c'est-à-dire que c'est l'exploitation d'une ressource trophique est déterminée par sa disponibilité et son coût d'accès bas. De plus, dans un habitat contenant une densité de proies suboptimale, la consommation de charogne pourrait augmenter et permettre au Lynx ibérique d'étendre son aire de répartition<ref name=":0" />{{,}}<ref>{{Article|langue=en|prénom1=Carmen|nom1=Rueda|prénom2=José|nom2=Jiménez|prénom3=María Jesús|nom3=Palacios|prénom4=Antoni|nom4=Margalida|titre=Exploratory and territorial behavior in a reintroduced population of Iberian lynx|périodique=Scientific Reports|volume=11|numéro=1|date=2021-07-08|issn=2045-2322|doi=10.1038/s41598-021-93673-z|lire en ligne=https://www.nature.com/articles/s41598-021-93673-z|consulté le=2023-06-04|pages=14148}}.</ref>. |

|||

La consommation de charogne par le lynx pardelle n'est cependant pas sans risques, les carcasses pouvant par exemple contenir des [[Agent pathogène|pathogènes]]<ref>{{Article|langue=Anglais|auteur1=Alicia Aranaz et al.|titre=Bovine Tuberculosis (Mycobacterium bovis) in Wildlife in Spain|périodique=Journal of Clinical Microbiology|date=Juillet 2004|lire en ligne=https://www.researchgate.net/publication/8523468_Bovine_Tuberculosis_Mycobacterium_bovis_in_Wildlife_in_Spain|format=pdf|pages=2604}}.</ref>, du plomb provenant de la chasse au fusil<ref>{{Article|langue=en|prénom1=Jeff|nom1=Knott|prénom2=Jo|nom2=Gilbert|prénom3=David G.|nom3=Hoccom|prénom4=Rhys E.|nom4=Green|titre=Implications for wildlife and humans of dietary exposure to lead from fragments of lead rifle bullets in deer shot in the UK|périodique=Science of The Total Environment|volume=409|numéro=1|date=2010-12-01|issn=0048-9697 |doi=10.1016/j.scitotenv.2010.08.053|lire en ligne=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969710009149|consulté le=2023-06-04|pages=95–99}}.</ref>{{,}}<ref>{{Article|langue=en|prénom1=Esther|nom1=Descalzo|prénom2=Pablo R.|nom2=Camarero|prénom3=Inés S.|nom3=Sánchez-Barbudo|prénom4=Mónica|nom4=Martinez-Haro|titre=Integrating active and passive monitoring to assess sublethal effects and mortality from lead poisoning in birds of prey|périodique=Science of The Total Environment|volume=750|date=2021-01-01 |issn=0048-9697|doi=10.1016/j.scitotenv.2020.142260|lire en ligne=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720357892|consulté le=2023-06-04|pages=142260}}.</ref>, ou être empoisonnées volontairement<ref>{{Article|langue=en|prénom1=Alejandro|nom1=Rodrı́guez|prénom2=Miguel|nom2=Delibes|titre=Patterns and causes of non-natural mortality in the Iberian lynx during a 40-year period of range contraction|périodique=Biological Conservation|volume=118|numéro=2|date=2004-07-01|issn=0006-3207|doi=10.1016/j.biocon.2003.07.018|lire en ligne=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320703003343|consulté le=2023-06-04|pages=151–161}}.</ref>{{,}}<ref name=":0" />. |

|||

| ⚫ | Le Lynx pardelle exerce une pression de prédation sur la [[Herpestes ichneumon|mangouste ichneumon]] (''Herpestes ichneumon''), elle-même grande prédatrice de lapin. La présence du Lynx pardelle augmente donc la quantité de lapins, ce qui est un exemple de [[cascade trophique]]<ref name="Kruuk2005">{{Ouvrage | langue=fr | langue originale=en | prénom1=Hans | nom1=Kruuk | titre=Chasseurs et chassés | sous-titre=Relations entre l'homme et les grands prédateurs | lieu=Paris | éditeur=[[Delachaux et Niestlé]] | collection=La Bibliothèque du naturaliste | année=2005 | mois=octobre | pages totales=223 | isbn=2-603-01351-3}}.</ref>. |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | La femelle donne généralement naissance en avril<ref name="test">[http://www.eduportfolio.org/portfolios/download/534112/doc/1].</ref> après deux mois de gestation. De {{unité|1|à=5|jeunes}} naissent après {{unité|63|à=68|jours}} de [[gestation]]{{sfn|Jackson|Farrell Jackson|1996|p=88|loc=|id=}}. Ils sont aveugles et ne pèsent pas plus de {{refnec|{{unité|250|g}}}}. L'âge d'émancipation est de {{unité|7|à=10|mois}}, et les jeunes sont sexuellement matures à {{unité|33 mois}} pour les mâles et {{unité|21 mois}} pour les femelles{{sfn|Jackson|Farrell Jackson|1996|p=88|loc=|id=}}. |

||

== Habitat et répartition == |

|||

| ⚫ | |||

[[Fichier:Verspreiding pardellynx Mats.png|vignette|Répartition de ''L. pardinus'' en 2020]]<!--À l'heure actuelle,--> |

|||

| ⚫ | {{refnec|Deux noyaux de population principaux existent dans le sud de l'[[Espagne]], un dans une zone montagneuse ([[Sierra Morena]]) caractérisée par un paysage de [[dehesa]], et un dans la zone côtière du Coto Doñana, caractérisée par des plaines sableuses et des dunes embroussaillées. Sa principale restriction en termes d'habitat est la présence d'une densité forte de lapins et de zones de quiétude (ravines, broussaille dense) pour la mise bas.}} |

||

| ⚫ | Le lynx ibérique, extrêmement menacé, a vu sa population chuter drastiquement durant la fin du {{s-|XX}} en raison des épidémies de [[myxomatose]] et surtout de [[Maladie hémorragique virale du lapin|maladie hémorragique virale]] qui ont décimé sa proie principale, le lapin, et d'importants réseaux routiers qui ont fragmenté son habitat et augmenté le nombre de collisions avec des véhicules<ref name="pardelleFerus">{{fr}} {{lien web|url=http://ferus.org/spip.php?article419|titre=Le lynx pardelle|auteur=François Moutou et Vincent Vignon|date=2005|site=ferus.org|éditeur=FERUS|consulté le={{1er}} octobre 2009}}.</ref> : les populations de lynx ibérique ont diminué de 80 % en l'espace de vingt ans<ref name="UICN"/>. |

||

| ⚫ | Au début du {{XXe siècle}}, il y avait environ {{unité|100000|Lynx}} en liberté vivant entre le sud de l'Espagne et le Portugal<ref>{{article|auteur=AFP|titre=Une Espagnole lègue sa fortune au lynx ibérique en danger|journal=[[Le Point]].fr|date=23/02/2010|url=http://www.lepoint.fr/actualites-insolites/2010-02-23/une-espagnole-legue-sa-fortune-au-lynx-iberique-en-danger/918/0/427087}}.</ref>. Dans les années 1960, la population était estimée à environ {{unité|5000|individus}} dans la Péninsule ibérique<ref name="pais">''El lince ibérico sale del coma'', ''[[El País]]'', 6 novembre 2007, {{p.|36}}.</ref>. Dans les années 1980, la population est descendue à environ {{unité|1000|à=1200|individus}}, sur une superficie d'environ {{unité|11000|km|2}}, et en 2005, il ne restait plus que {{unité|160|individus}} sur une superficie ne couvrant plus que {{unité|585|km|2}}<ref name="Kalb155"/>. Cependant, les effectifs ont tendance au cours de ces dernières années à remonter. En 2013, la population était d'environ {{nb|312|lynx}} contre 94 dix ans plus tôt<ref name="UICN">{{Harv|texte=UICN, 2002|id=UICN}}.</ref>{{,}}<ref name="SJ"/>, passant en 2017 à 589 félins (dont 448 en Andalousie)<ref>{{article|auteur=|périodique=[[Le Monde]]|titre=Le lynx d’Espagne n’est plus menacé de disparition|date=25 août 2018|url=https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/08/25/le-lynx-d-espagne-n-est-plus-menace-de-disparition_5346069_3244.html}}.</ref>, et au dernier dénombrement de 2019 à {{nb|855|individus}} (80 % en Espagne et 20 % des félins au Portugal) permettant d'entrevoir la sauvegarde de l'espèce à l'horizon 2040 avec une population stable et variée génétiquement de {{nb|3000|lynx}} (dont 750 femelles)<ref name="SJ">{{Article |langue=en |auteur1= Sam Jones |titre=The lynx effect: Iberian cat claws its way back from brink of extinction |périodique=[[The Guardian]] |volume= |numéro= |date= 25 octobre 2020 |pages= |issn= |e-issn= |lire en ligne= https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/25/the-lynx-effect-iberian-cat-claws-its-way-back-from-brink-of-extinction |consulté le= |id= }}. </ref>. |

||

Dans un avenir plus ou moins proche, et si les populations continuent à progresser de façon similaire, le lynx ibérique pourrait commencer à se montrer en France, notamment dans la région de Perpignan. Reste à savoir comment l'espèce serait accueillie en France où la cohabitation avec les grands prédateurs est plutôt complexe. Mais dans l'immédiat, le félin ne devrait pas montrer le bout de son nez avant plusieurs années, à moins qu'un projet de réintroduction ne voie le jour en Catalogne, proche de la frontière. |

|||

== Classification == |

|||

=== Analyse génétique === |

|||

| ⚫ | La [[phylogénie]] s'est longtemps basée sur l'étude des [[fossile]]s d'un animal afin de préciser l'apparition et l'évolution d'une espèce. La phylogénie moderne s'appuie essentiellement sur les analyses génétiques en raison du nombre peu important de fossiles de félins. Le premier félin daterait d'il y a {{nombre|11|millions}} d'années. L’[[ancêtre commun]] des lignées ''[[Leopardus]]'', ''Lynx'', ''[[Puma (genre)|Puma]]'', ''[[Prionailurus]]'' et ''[[Felis]]'' aurait traversé la [[Béringie]] et colonisé l’Amérique du Nord il y a environ 8 à {{nombre|8.5|millions}} d’années. Il y a {{nombre|7.2|millions}} d’années, la lignée des lynx diverge de celle des pumas. Le dernier ancêtre commun à tous les lynx date d’il y a {{nombre|3.2|millions}} d’années au [[Pliocène]]<ref name="PourLaScience">{{article|auteur=Stephen O'Brien et Warren Johnson|titre=L'évolution des chats|journal=[[Pour la science]]|no=366|date=avril 2008|url=http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-l-evolution-des-chats-18330.php}} basée sur {{en}} {{article|auteur=W. Johnson et al.|titre=''The late Miocene radiation of modern felidae : a genetic assessment''|revue=[[Science (revue)|Science]]|no=311|date=2006|url=http://www.whozoo.org/mammals/Carnivores/cats/Johnson.pdf|format=pdf}} et {{en}} {{article|auteur=C. Driscoll et al.|titre=''The near eastern origin of cat domestication''|revue=Science|no=317|date=2007|url=http://www.facstaff.bucknell.edu/sdjordan/PDFs/Driscoll%20Science%20Cat.pdf|format=pdf}}.</ref>. |

||

<center> |

<center> |

||

| Ligne 47 : | Ligne 76 : | ||

</center> |

</center> |

||

=== Le Lynx d'Issoire === |

|||

{{Article détaillé|Lynx d'Issoire}} |

{{Article détaillé|Lynx d'Issoire}} |

||

Bien que les fossiles soient rares chez les félins, les lynx font office d'exception<ref name="bobcat">{{en}} {{ouvrage|éditeur=Oxford University Press US|titre=Bobcat: master of survival|auteur=Kevin Hansen|année=2007|pages=212|isbn=0195183037|isbn2=9780195183030|lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=npU4e0ebckMC}}, {{p.|16}}</ref>. Le [[Lynx d'Issoire]] (''Lynx issodoriensis'') est généralement considéré comme l'[[ancêtre commun]] du genre ''Lynx''. Possédant une aire de répartition très large, ''Lynx issiodorensis'' présentait une morphologie proche des [[Felinae|félinés]] tout en ayant les caractéristiques des lynx<ref name="LynxBorealGenea" >{{fr}} {{ |

Bien que les fossiles soient rares chez les félins, les lynx font office d'exception<ref name="bobcat">{{en}} {{ouvrage|éditeur=Oxford University Press US|titre=Bobcat: master of survival|auteur=Kevin Hansen|année=2007|pages=212|isbn=0195183037|isbn2=9780195183030|lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=npU4e0ebckMC}}, {{p.|16}}.</ref>. Le [[Lynx d'Issoire]] (''Lynx issodoriensis'') est généralement considéré comme l'[[ancêtre commun]] du genre ''Lynx''. Possédant une aire de répartition très large, ''Lynx issiodorensis'' présentait une morphologie proche des [[Felinae|félinés]] tout en ayant les caractéristiques des lynx<ref name="LynxBorealGenea" >{{fr}} {{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Patrice Raydelet|titre=Le lynx boréal|sous-titre=histoire, mythe, description, mœurs, protection|lieu=Lonay (Suisse)/Paris|éditeur=Les sentiers du naturaliste|année=|pages totales=191|isbn=978-2-603-01467-7|isbn2=2-603-01467-6}}, « Sentier généalogique », {{p.|8-41}}.</ref>{{,}}<ref name="GestaPopu">{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=C. Kempf|auteur2= A. Balestri|auteur3= U. Wotschikowsky|auteur4= M. Fernex|titre=Chez nous Le Lynx ? Mythes et réalité|lieu=Paris|éditeur=Les guides Gesta|année=1979|pages totales=149|isbn=2-903191-01-8|passage=p.83-120}}.</ref> : une queue courte et la dentition à 28 dents. Plusieurs hypothèses d'« apparitions » des lynx modernes au travers de la forme intermédiaire du Lynx d'Issoire ont été proposées. Une première hypothèse suggère une divergence en trois lignées distinctes : ''L. pardinus'', ''L. lynx'', et ''L. rufus'' ; dans cette première hypothèse, ''L. canadensis'' descend de ''L. lynx''<ref name="LynxBorealGenea" />. |

||

Les premières formes de ''Lynx pardinus'' pourraient dater de fossiles attribués à ''Lynx issiodorensis'' du Pléistocène moyen selon Argant (1996). Le [[Lynx des cavernes]] ''Lynx pardinus speleus''<ref name="Ferus" /> ou ''Lynx spelaea''<ref name="LynxBorealGenea" />, dont des traces ont été retrouvées dans les grottes de l’Observatoire à [[Monaco]] et [[Balzi Rossi|de Grimaldi]] en [[Italie]], possède des caractéristiques intermédiaires entre ''Lynx lynx'' et ''Lynx pardinus''. Il est possible que le lynx d’Issoire ait évolué vers le lynx des cavernes qui par la suite a évolué vers le lynx ibérique <ref name="Ferus">[http://ferus.org/spip.php?article318 Les lynx, essai de paléontologie et formes actuelles] sur [http://www.ferus.org/ FERUS].</ref>. Des études menées tant sur la morphologie que sur le squelette du Lynx ibérique ont mis en évidence la [[Spéciation#Spéciation sympatrique|sympatrie]] entre le Lynx ibérique et le Lynx boréal au sud-ouest de l’Europe durant le [[Pléistocène]]. Les deux espèces sont à présent considérées comme [[Vicariance|allopatriques]]<ref name="RosaGardia">{{en}} {{article|auteur=Rosa Garcia-Perea|titre=Phylogeny and Conservation of Iberian Lynxes|périodique=CAT NEWS|mois=Automne|année=1997|numéro=27|url texte=http://lynx.uio.no/lynx/nancy/news/cn27_01.htm|consulté le=21 septembre 2009}}</ref>. Le Lynx d'Eurasie ''Lynx lynx'' est plus éloigné de ''Lynx issiodorensis'' que le Lynx ibérique ; une hypothèse proposée est que le Lynx boréal, originaire d'Asie, aurait repoussé le Lynx ibérique sur la péninsule espagnole<ref name="LynxBorealGenea" />. |

Les premières formes de ''Lynx pardinus'' pourraient dater de fossiles attribués à ''Lynx issiodorensis'' du Pléistocène moyen selon Argant (1996). Le [[Lynx des cavernes]] ''Lynx pardinus speleus''<ref name="Ferus" /> ou ''Lynx spelaea''<ref name="LynxBorealGenea" />, dont des traces ont été retrouvées dans les grottes de l’Observatoire à [[Monaco]] et [[Balzi Rossi|de Grimaldi]] en [[Italie]], possède des caractéristiques intermédiaires entre ''Lynx lynx'' et ''Lynx pardinus''. Il est possible que le lynx d’Issoire ait évolué vers le lynx des cavernes qui par la suite a évolué vers le lynx ibérique <ref name="Ferus">[http://ferus.org/spip.php?article318 Les lynx, essai de paléontologie et formes actuelles] sur [http://www.ferus.org/ FERUS].</ref>. Des études menées tant sur la morphologie que sur le squelette du Lynx ibérique ont mis en évidence la [[Spéciation#Spéciation sympatrique|sympatrie]] entre le Lynx ibérique et le Lynx boréal au sud-ouest de l’Europe durant le [[Pléistocène]]. Les deux espèces sont à présent considérées comme [[Vicariance|allopatriques]]<ref name="RosaGardia">{{en}} {{article|auteur=Rosa Garcia-Perea|titre=Phylogeny and Conservation of Iberian Lynxes|périodique=CAT NEWS|mois=Automne|année=1997|numéro=27|url texte=http://lynx.uio.no/lynx/nancy/news/cn27_01.htm|consulté le=21 septembre 2009}}.</ref>. Le Lynx d'Eurasie ''Lynx lynx'' est plus éloigné de ''Lynx issiodorensis'' que le Lynx ibérique ; une hypothèse proposée est que le Lynx boréal, originaire d'Asie, aurait repoussé le Lynx ibérique sur la péninsule espagnole<ref name="LynxBorealGenea" />. |

||

== |

== Menaces et conservation == |

||

| ⚫ | |||

=== Régime alimentaire === |

|||

| ⚫ | Le |

||

| ⚫ | Le Lynx pardelle exerce une pression de prédation sur la [[Herpestes ichneumon|mangouste ichneumon]] (''Herpestes ichneumon''), elle-même grande prédatrice de lapin. La présence du Lynx pardelle augmente donc la quantité de lapins, ce qui est un exemple de [[cascade trophique]]<ref name="Kruuk2005">{{Ouvrage | |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | La femelle donne généralement naissance en avril<ref name="test">[http://www.eduportfolio.org/portfolios/download/534112/doc/1].</ref> après deux mois de gestation. De {{unité|1|à=5|jeunes}} naissent après {{unité|63|à=68|jours}} de [[gestation]] |

||

== Chorologie == |

|||

=== Menaces === |

|||

| ⚫ | |||

C'est une espèce en situation critique. Sa principale ressource alimentaire, la population de [[lapin]]s, a pâti des épidémies successives de [[myxomatose]] et de fièvre hémorragique. De plus les populations de lynx sont sévèrement fragmentées, notamment à cause des monocultures intensives (oliviers, fraises, notamment). Par exemple des cultures de fraises illégales (par ailleurs très polluantes) empiètent sur plus de {{unité|100|ha}} dans le [[parc naturel national de Doñana]]<ref>[http://www.wwf.fr/actualites/fraises_espagnoles_exigeons_la_tracabilite Page WWF]</ref>. Le trafic routier est une autre menace importante. Enfin, le lynx pardelle, comme les autres carnivores menacés de la péninsule ibérique ([[aigle ibérique]], [[loup]], [[vautour percnoptère]]) est régulièrement victime des appâts empoisonnés déposés à l'intention des renards et autres petits carnivores jugés nuisibles. |

C'est une espèce en situation critique. Sa principale ressource alimentaire, la population de [[lapin]]s, a pâti des épidémies successives de [[myxomatose]] et de fièvre hémorragique. De plus les populations de lynx sont sévèrement fragmentées, notamment à cause des monocultures intensives (oliviers, fraises, notamment). Par exemple des cultures de fraises illégales (par ailleurs très polluantes) empiètent sur plus de {{unité|100|ha}} dans le [[parc naturel national de Doñana]]<ref>[http://www.wwf.fr/actualites/fraises_espagnoles_exigeons_la_tracabilite Page WWF]</ref>. Le trafic routier est une autre menace importante. Enfin, le lynx pardelle, comme les autres carnivores menacés de la péninsule ibérique ([[aigle ibérique]], [[loup]], [[vautour percnoptère]]) est régulièrement victime des appâts empoisonnés déposés à l'intention des renards et autres petits carnivores jugés nuisibles. |

||

En 2010, trois spécimens élevés en captivité sont morts d'une [[infection]] [[rein|rénale]] chronique d'origine inconnue et plus d'un tiers des individus captifs présentent des symptômes de cette maladie. |

En 2010, trois spécimens élevés en captivité sont morts d'une [[infection]] [[rein|rénale]] chronique d'origine inconnue et plus d'un tiers des individus captifs présentent des symptômes de cette maladie. |

||

=== Répartition === |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Au début du {{XXe siècle}}, il y avait environ {{unité|100000|Lynx}} en liberté vivant entre le sud de l'Espagne et le Portugal<ref>{{article|auteur=AFP|titre=Une Espagnole lègue sa fortune au lynx ibérique en danger|journal=[[Le Point]].fr|date=23/02/2010|url=http://www.lepoint.fr/actualites-insolites/2010-02-23/une-espagnole-legue-sa-fortune-au-lynx-iberique-en-danger/918/0/427087}}</ref>. Dans les années 1960, la population était estimée à environ {{unité|5000|individus}} dans la Péninsule ibérique<ref name="pais">El País 6 |

||

| ⚫ | Le lynx ibérique, extrêmement menacé, a vu |

||

=== Préservation de l'espèce === |

=== Préservation de l'espèce === |

||

[[Fichier:Lince Ibérico Doñana.jpg|vignette|Lynx ibérique dans le [[parc national de Doñana]].]] |

[[Fichier:Lince Ibérico Doñana.jpg|vignette|Lynx ibérique dans le [[parc national de Doñana]].]] |

||

{{refnec|Selon l'[[UICN]], le lynx ibérique est le [[mammifère]] le plus [[Espèce menacée|menacé]] à [[court terme]] dans le monde.}} |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | <br />Un projet de renforcement de population est également en cours en Andalousie. Ce projet est [[Jumelage|jumelé]] avec un programme d'[[élevage]] en captivité (''[[conservation ex situ]]'') des individus en vue de les réintroduire dans la vie [[sauvage]] ultérieurement. Un budget de plus de 25 |

||

| ⚫ | Face à cette menace, des projets de [[Biologie de la conservation|préservation]], de [[Renforcement de population|renforcement]], et de [[réintroduction]] de l'espèce ont été mis en place, notamment en [[Andalousie]]. La [[Commission européenne]] a soutenu ces projets grâce au [[programme LIFE]]<ref>[http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.home&cfid=2919&cftoken=affd5b41750f8dee-0FD2A597-08BD-7815-30C909B7BAFE8119 Liste de projets de réintroduction et de conservation] (du Lynx ibérique) {{en}}.</ref> (l'instrument financier pour l'environnement) piloté par la [[Direction générale de l'environnement (Commission européenne)|DG environnement]]. Ces projets visent à améliorer la [[Écologie des populations|population]] du lynx ibérique en Andalousie et à favoriser son expansion. Plusieurs types d'actions doivent alors être envisagés pour garantir le succès des projets, tels que la [[Génie écologique|restauration]] de leur [[Habitat (écologie)|habitat]], l'amélioration de la population de [[lapin]]s pour leur assurer une [[alimentation]] viable, l'élimination des causes de [[mort]] non naturelles (comme les [[Mortalité animale due aux véhicules|collisions routières]] et les empoisonnements), faciliter la [[Corridor biologique|liaison]] entre les populations [[insularisation écologique|isolées]], et [[éducation à l'environnement|sensibiliser]] la population en améliorant leur [[perception]] du lynx. Cette liste n'est pas exhaustive. |

||

| ⚫ | Un programme d'élevage du Lynx pardelle a été décidé en urgence en juin 2003. Le [[parc national de Doñana]] met en place plusieurs systèmes permettant de fournir aux lynx sauvages de quoi se nourrir sans émousser leur instinct de chasseur : des lapins sont contenus dans des enclos spéciaux, difficiles d'accès et proposant de nombreuses cachettes<ref name="pardelleFerus" />. En parallèle, le centre de reproduction permet d'accroître rapidement la population : toutes les naissances devraient, à terme, être réintroduites<ref>{{es}} {{lien web|url=http://www.lynxexsitu.es/menu_inicio.htm|titre=Programa de Conservacion Ex-Situ|site= |

||

| ⚫ | <br />Un projet de renforcement de population est également en cours en Andalousie. Ce projet est [[Jumelage|jumelé]] avec un programme d'[[élevage]] en captivité (''[[conservation ex situ]]'') des individus en vue de les réintroduire dans la vie [[sauvage]] ultérieurement. Un budget de plus de {{nombre|25|millions}} d'[[euro]]s a été débloqué pour ce projet. La contribution ''LIFE'' est à hauteur de {{nombre|10|millions}} d'euros. |

||

| ⚫ | Un programme d'élevage du Lynx pardelle a été décidé en urgence en {{date-|juin 2003}}. Le [[parc national de Doñana]] met en place plusieurs systèmes permettant de fournir aux lynx sauvages de quoi se nourrir sans émousser leur instinct de chasseur : des lapins sont contenus dans des enclos spéciaux, difficiles d'accès et proposant de nombreuses cachettes<ref name="pardelleFerus" />. En parallèle, le centre de reproduction permet d'accroître rapidement la population : toutes les naissances devraient, à terme, être réintroduites<ref>{{es}} {{lien web|url=http://www.lynxexsitu.es/menu_inicio.htm|titre=Programa de Conservacion Ex-Situ|site=lynxexsitu.es|consulté le={{1er}} octobre 2009|brisé le = 2023-11-23}}.</ref>. |

||

== Utilisation comme emblème == |

== Utilisation comme emblème == |

||

En mars 2009, la figure du lynx pardelle a été utilisée dans une campagne d'affichage anti-[[avortement]] menée par le [[clergé]] [[Espagne|espagnol]]. L'affiche montre un petit lynx estampillé « Lynx protégé », à côté un [[Nouveau-né|bébé]] qui implore « Et moi ? Protège ma vie ! »<ref>{{article|auteur=Jean-Jacques Bozonnet|titre=L'Eglise et le bébé médicament|périodique=Le Monde|jour=23|mois=mars|année=2009|url texte=https://www.lemonde.fr/opinions/article/2009/03/23/l-eglise-et-le-bebe-medicament-par-jean-jacques-bozonnet_1171542_3232.html|consulté le=12 avril 2009}}</ref>. Le lynx ibérique est également l'emblème de la [[ Réserve naturelle de la Serra da Malcata]]<ref>{{Lien web|titre=Protected Area|url=http://www.natural.pt/portal/en/AreaProtegida/Item/16|site= |

En {{date-|mars 2009}}, la figure du lynx pardelle a été utilisée dans une campagne d'affichage anti-[[avortement]] menée par le [[clergé]] [[Espagne|espagnol]]. L'affiche montre un petit lynx estampillé « Lynx protégé », à côté un [[Nouveau-né|bébé]] qui implore « Et moi ? Protège ma vie ! »<ref>{{article|auteur=Jean-Jacques Bozonnet|titre=L'Eglise et le bébé médicament|périodique=Le Monde|jour=23|mois=mars|année=2009|url texte=https://www.lemonde.fr/opinions/article/2009/03/23/l-eglise-et-le-bebe-medicament-par-jean-jacques-bozonnet_1171542_3232.html|consulté le=12 avril 2009}}.</ref>. Le lynx ibérique est également l'emblème de la [[ Réserve naturelle de la Serra da Malcata]]<ref>{{Lien web|titre=Protected Area|url=http://www.natural.pt/portal/en/AreaProtegida/Item/16|site=natural.pt|consulté le=2017-11-25}}.</ref>. |

||

== Notes et références == |

== Notes et références == |

||

| Ligne 99 : | Ligne 111 : | ||

=== Références taxonomiques === |

=== Références taxonomiques === |

||

* {{ADW|Lynx_pardinus|''Lynx pardinus''}} |

* {{ADW|Lynx_pardinus|''Lynx pardinus''}} |

||

* {{ |

* {{CatalogueofLife | 3WSJV | ''Lynx pardinus'' (Temminck, 1827) | consulté le=15 décembre 2020 }} |

||

* {{CatalogueofLife espèce|Lynx|pardinus|(Temminck, 1827)|consulté le=23 février 2018}} |

|||

* {{CITES fr|4186|''Lynx pardinus''|consulté le=22 mai 2015}} |

* {{CITES fr|4186|''Lynx pardinus''|consulté le=22 mai 2015}} |

||

* {{CITES species+|8879|Lynx pardinus|(Temminck, 1827)|consulté le=22 mai 2015}} |

* {{CITES species+|8879|Lynx pardinus|(Temminck, 1827)|consulté le=22 mai 2015}} |

||

* {{EOL|347432| ''Lynx pardinus'' (Temminck, 1827)|consulté le=23 février 2018}} |

* {{EOL|347432| ''Lynx pardinus'' (Temminck, 1827)|consulté le=23 février 2018}} |

||

* {{ |

* {{Faunaeur2|ba09d645-f83c-4f08-b9cf-2017c981c470|''Lynx pardinus'' (Temminck, 1827)|consulté le=28 février 2023}} |

||

* {{GBIF|2435261| ''Lynx pardinus'' (Temminck, 1827)|consulté le=23 février 2018}} |

* {{GBIF|2435261| ''Lynx pardinus'' (Temminck, 1827)|consulté le=23 février 2018}} |

||

* {{INPN|60619| ''Lynx pardinus'' (Temminck, 1827)|consulté le=23 février 2018}} |

* {{INPN|60619| ''Lynx pardinus'' (Temminck, 1827)|consulté le=23 février 2018}} |

||

* {{ITIS|621869|''Lynx pardinus'' |

* {{ITIS|621869|''Lynx pardinus'' (Temminck, 1827)}} |

||

* {{NCBI|191816|''Lynx pardinus''}} |

* {{NCBI|191816|''Lynx pardinus''}} |

||

* {{Taxonomicon|107145| ''Lynx pardinus'' (Temminck, 1827)|consulté le=23 février 2018}} |

* {{Taxonomicon|107145| ''Lynx pardinus'' (Temminck, 1827)|consulté le=23 février 2018}} |

||

* {{ |

* {{UICN|12520|''Lynx pardinus''|consulté le=23 juin 2015}} |

||

* {{UICN|12520|''Lynx pardinus'' (Temminck, 1827)|consulté le=23 juin 2015}} |

|||

=== Articles connexes === |

=== Articles connexes === |

||

Dernière version du 10 février 2024 à 14:52

Lynx pardinus

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Sous-embr. | Vertebrata |

| Super-classe | Tetrapoda |

| Classe | Mammalia |

| Cohorte | Placentalia |

| Ordre | Carnivora |

| Sous-ordre | Feliformia |

| Famille | Felidae |

| Sous-famille | Felinae |

| Genre | Lynx |

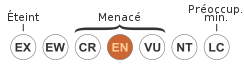

EN : En danger

Statut CITES

Répartition géographique

Le Lynx ibérique ou Lynx d'Espagne (Lynx pardinus), ou Lynx pardelle[1], est une espèce du genre Lynx.

Dénominations[modifier | modifier le code]

Caractéristiques[modifier | modifier le code]

Comme tous les lynx, la face du Lynx ibérique est ornée d'un collier de poils longs autour du cou et d'oreilles triangulaires surmontées d'une touffe de poils noirs. Il n'a que 28 dents au lieu des 30 habituelles chez les félins[2]. La queue courte se termine par un manchon noir. Les jambes sont longues et les pieds volumineux en comparaison du reste du corps.

Le Lynx ibérique a une robe beaucoup plus tachetée que celle des autres espèces du genre Lynx.

Le Lynx ibérique pèse en moyenne 9 à 13 kg[3], le mâle étant en général plus gros et plus grand que la femelle. La longueur totale est de 85 à 110 cm[3] avec une queue entre 12 et 13 cm[4],[5],[6]. La hauteur au garrot est de 42 à 47 cm[3].

Le Lynx ibérique est un excellent sauteur, grâce à ses membres postérieurs particulièrement adaptés au bond[7] : à titre d'exemple, un lynx captif s'est évadé en sautant par-dessus une clôture électrifiée de quatre mètres[8].

Écologie et comportement[modifier | modifier le code]

Alimentation[modifier | modifier le code]

Le Lynx pardelle chasse principalement les lapins européens qui représentent 80 à 100 % de son alimentation. Cela explique son aire de répartition restreinte à la péninsule ibérique (d'où le lapin est originaire)[réf. nécessaire]. En absence de lapins, il se nourrit de rongeurs, de lièvre ibérique, d'oiseaux (perdrix rouge, canards, oies) et occasionnellement de juvéniles de cerf élaphe et daim[6].

Cependant, une consommation de carcasses d'ongulés d'origine anthropogène, résultant de la chasse ou de mort naturelle, a été observée dans une petite population réintroduite en 2014 dans le centre de l'Espagne dans la région des Monts de Tolède[9]. Ce comportement de charognard facultatif a été observé dans un contexte d'abondance tout au long de l'année de sa proie de prédilection, le lapin, qui permettrait en théorie d'assurer le maintien de la population de lynx reproducteurs sans avoir recours à la consommation de charogne[9].

Les félins sont habituellement considérés comme des prédateurs obligatoires, ayant une forte préférence pour les proies fraîchement tuées, et qui ne consomment que rarement des carcasses qu'ils n'ont pas tuées eux-mêmes[10]. Ainsi, le Lynx pardelle pourrait jouer un rôle dans la guilde des charognards facultatifs. Ceci s'accorde avec le principe de stratégie optimale de recherche de la nourriture, c'est-à-dire que c'est l'exploitation d'une ressource trophique est déterminée par sa disponibilité et son coût d'accès bas. De plus, dans un habitat contenant une densité de proies suboptimale, la consommation de charogne pourrait augmenter et permettre au Lynx ibérique d'étendre son aire de répartition[9],[11].

La consommation de charogne par le lynx pardelle n'est cependant pas sans risques, les carcasses pouvant par exemple contenir des pathogènes[12], du plomb provenant de la chasse au fusil[13],[14], ou être empoisonnées volontairement[15],[9].

Le Lynx pardelle exerce une pression de prédation sur la mangouste ichneumon (Herpestes ichneumon), elle-même grande prédatrice de lapin. La présence du Lynx pardelle augmente donc la quantité de lapins, ce qui est un exemple de cascade trophique[16].

Reproduction[modifier | modifier le code]

La femelle donne généralement naissance en avril[17] après deux mois de gestation. De 1 à 5 jeunes naissent après 63 à 68 jours de gestation[18]. Ils sont aveugles et ne pèsent pas plus de 250 g[réf. nécessaire]. L'âge d'émancipation est de 7 à 10 mois, et les jeunes sont sexuellement matures à 33 mois pour les mâles et 21 mois pour les femelles[18].

Habitat et répartition[modifier | modifier le code]

Deux noyaux de population principaux existent dans le sud de l'Espagne, un dans une zone montagneuse (Sierra Morena) caractérisée par un paysage de dehesa, et un dans la zone côtière du Coto Doñana, caractérisée par des plaines sableuses et des dunes embroussaillées. Sa principale restriction en termes d'habitat est la présence d'une densité forte de lapins et de zones de quiétude (ravines, broussaille dense) pour la mise bas.[réf. nécessaire]

Le lynx ibérique, extrêmement menacé, a vu sa population chuter drastiquement durant la fin du XXe siècle en raison des épidémies de myxomatose et surtout de maladie hémorragique virale qui ont décimé sa proie principale, le lapin, et d'importants réseaux routiers qui ont fragmenté son habitat et augmenté le nombre de collisions avec des véhicules[19] : les populations de lynx ibérique ont diminué de 80 % en l'espace de vingt ans[20].

Au début du XXe siècle, il y avait environ 100 000 Lynx en liberté vivant entre le sud de l'Espagne et le Portugal[21]. Dans les années 1960, la population était estimée à environ 5 000 individus dans la Péninsule ibérique[22]. Dans les années 1980, la population est descendue à environ 1 000 à 1 200 individus, sur une superficie d'environ 11 000 km2, et en 2005, il ne restait plus que 160 individus sur une superficie ne couvrant plus que 585 km2[4]. Cependant, les effectifs ont tendance au cours de ces dernières années à remonter. En 2013, la population était d'environ 312 lynx contre 94 dix ans plus tôt[20],[23], passant en 2017 à 589 félins (dont 448 en Andalousie)[24], et au dernier dénombrement de 2019 à 855 individus (80 % en Espagne et 20 % des félins au Portugal) permettant d'entrevoir la sauvegarde de l'espèce à l'horizon 2040 avec une population stable et variée génétiquement de 3 000 lynx (dont 750 femelles)[23].

Dans un avenir plus ou moins proche, et si les populations continuent à progresser de façon similaire, le lynx ibérique pourrait commencer à se montrer en France, notamment dans la région de Perpignan. Reste à savoir comment l'espèce serait accueillie en France où la cohabitation avec les grands prédateurs est plutôt complexe. Mais dans l'immédiat, le félin ne devrait pas montrer le bout de son nez avant plusieurs années, à moins qu'un projet de réintroduction ne voie le jour en Catalogne, proche de la frontière.

Classification[modifier | modifier le code]

Analyse génétique[modifier | modifier le code]

La phylogénie s'est longtemps basée sur l'étude des fossiles d'un animal afin de préciser l'apparition et l'évolution d'une espèce. La phylogénie moderne s'appuie essentiellement sur les analyses génétiques en raison du nombre peu important de fossiles de félins. Le premier félin daterait d'il y a 11 millions d'années. L’ancêtre commun des lignées Leopardus, Lynx, Puma, Prionailurus et Felis aurait traversé la Béringie et colonisé l’Amérique du Nord il y a environ 8 à 8,5 millions d’années. Il y a 7,2 millions d’années, la lignée des lynx diverge de celle des pumas. Le dernier ancêtre commun à tous les lynx date d’il y a 3,2 millions d’années au Pliocène[25].

Arbre phylogénétique du genre Lynx[25]

| Lynx |

| ||||||||||||||||||

Le Lynx d'Issoire[modifier | modifier le code]

Bien que les fossiles soient rares chez les félins, les lynx font office d'exception[26]. Le Lynx d'Issoire (Lynx issodoriensis) est généralement considéré comme l'ancêtre commun du genre Lynx. Possédant une aire de répartition très large, Lynx issiodorensis présentait une morphologie proche des félinés tout en ayant les caractéristiques des lynx[27],[28] : une queue courte et la dentition à 28 dents. Plusieurs hypothèses d'« apparitions » des lynx modernes au travers de la forme intermédiaire du Lynx d'Issoire ont été proposées. Une première hypothèse suggère une divergence en trois lignées distinctes : L. pardinus, L. lynx, et L. rufus ; dans cette première hypothèse, L. canadensis descend de L. lynx[27].

Les premières formes de Lynx pardinus pourraient dater de fossiles attribués à Lynx issiodorensis du Pléistocène moyen selon Argant (1996). Le Lynx des cavernes Lynx pardinus speleus[29] ou Lynx spelaea[27], dont des traces ont été retrouvées dans les grottes de l’Observatoire à Monaco et de Grimaldi en Italie, possède des caractéristiques intermédiaires entre Lynx lynx et Lynx pardinus. Il est possible que le lynx d’Issoire ait évolué vers le lynx des cavernes qui par la suite a évolué vers le lynx ibérique [29]. Des études menées tant sur la morphologie que sur le squelette du Lynx ibérique ont mis en évidence la sympatrie entre le Lynx ibérique et le Lynx boréal au sud-ouest de l’Europe durant le Pléistocène. Les deux espèces sont à présent considérées comme allopatriques[30]. Le Lynx d'Eurasie Lynx lynx est plus éloigné de Lynx issiodorensis que le Lynx ibérique ; une hypothèse proposée est que le Lynx boréal, originaire d'Asie, aurait repoussé le Lynx ibérique sur la péninsule espagnole[27].

Menaces et conservation[modifier | modifier le code]

C'est une espèce en situation critique. Sa principale ressource alimentaire, la population de lapins, a pâti des épidémies successives de myxomatose et de fièvre hémorragique. De plus les populations de lynx sont sévèrement fragmentées, notamment à cause des monocultures intensives (oliviers, fraises, notamment). Par exemple des cultures de fraises illégales (par ailleurs très polluantes) empiètent sur plus de 100 ha dans le parc naturel national de Doñana[31]. Le trafic routier est une autre menace importante. Enfin, le lynx pardelle, comme les autres carnivores menacés de la péninsule ibérique (aigle ibérique, loup, vautour percnoptère) est régulièrement victime des appâts empoisonnés déposés à l'intention des renards et autres petits carnivores jugés nuisibles.

En 2010, trois spécimens élevés en captivité sont morts d'une infection rénale chronique d'origine inconnue et plus d'un tiers des individus captifs présentent des symptômes de cette maladie.

Préservation de l'espèce[modifier | modifier le code]

Face à cette menace, des projets de préservation, de renforcement, et de réintroduction de l'espèce ont été mis en place, notamment en Andalousie. La Commission européenne a soutenu ces projets grâce au programme LIFE[32] (l'instrument financier pour l'environnement) piloté par la DG environnement. Ces projets visent à améliorer la population du lynx ibérique en Andalousie et à favoriser son expansion. Plusieurs types d'actions doivent alors être envisagés pour garantir le succès des projets, tels que la restauration de leur habitat, l'amélioration de la population de lapins pour leur assurer une alimentation viable, l'élimination des causes de mort non naturelles (comme les collisions routières et les empoisonnements), faciliter la liaison entre les populations isolées, et sensibiliser la population en améliorant leur perception du lynx. Cette liste n'est pas exhaustive.

Un projet de renforcement de population est également en cours en Andalousie. Ce projet est jumelé avec un programme d'élevage en captivité (conservation ex situ) des individus en vue de les réintroduire dans la vie sauvage ultérieurement. Un budget de plus de 25 millions d'euros a été débloqué pour ce projet. La contribution LIFE est à hauteur de 10 millions d'euros.

Un programme d'élevage du Lynx pardelle a été décidé en urgence en . Le parc national de Doñana met en place plusieurs systèmes permettant de fournir aux lynx sauvages de quoi se nourrir sans émousser leur instinct de chasseur : des lapins sont contenus dans des enclos spéciaux, difficiles d'accès et proposant de nombreuses cachettes[19]. En parallèle, le centre de reproduction permet d'accroître rapidement la population : toutes les naissances devraient, à terme, être réintroduites[33].

Utilisation comme emblème[modifier | modifier le code]

En , la figure du lynx pardelle a été utilisée dans une campagne d'affichage anti-avortement menée par le clergé espagnol. L'affiche montre un petit lynx estampillé « Lynx protégé », à côté un bébé qui implore « Et moi ? Protège ma vie ! »[34]. Le lynx ibérique est également l'emblème de la Réserve naturelle de la Serra da Malcata[35].

Notes et références[modifier | modifier le code]

Références[modifier | modifier le code]

- Annexes au Journal officiel des Communautés européennes du 18 décembre 2000. Lire en ligne.

- Jackson et Farrell Jackson 1996, p. 10.

- Marion, Callou et Delfour 2005, p. 47.

- Kalb, p. 155[réf. non conforme].

- United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre Species Data Sheets: Iberian lynx Lynx pardinus

- (en) Référence Animal Diversity Web : Lynx pardinus.

- (fr) Patrice Raydelet, Le lynx boréal : histoire, mythe, description, mœurs, protection, Lonay (Suisse)/Paris, Les sentiers du naturaliste, 191 p. (ISBN 978-2-603-01467-7 et 2-603-01467-6), « Sentier physiologique », p. 42-57.

- (fr) « ESPAGNE: un Lynx pardelle s’évade en sautant une clôture électrifiée de 4 mètres de haut », sur actulynx.wordpress.com, Actu'Lynx, (consulté le ).

- (en) Jorge Tobajas, Rafael Finat, Pablo Ferreras et Antoni Margalida, « Iberian lynxes scavenging on ungulate carcasses: An overlooked important resource and potential risk for an endangered predator », Biological Conservation, vol. 277, , p. 109855 (ISSN 0006-3207, DOI 10.1016/j.biocon.2022.109855, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Gustavo Lorenzana, « Carrion use by jaguars (Panthera onca) in Sonora, Mexico », ResearchGate, , p. 604 (lire en ligne [PDF]).

- (en) Carmen Rueda, José Jiménez, María Jesús Palacios et Antoni Margalida, « Exploratory and territorial behavior in a reintroduced population of Iberian lynx », Scientific Reports, vol. 11, no 1, , p. 14148 (ISSN 2045-2322, DOI 10.1038/s41598-021-93673-z, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Alicia Aranaz et al., « Bovine Tuberculosis (Mycobacterium bovis) in Wildlife in Spain », Journal of Clinical Microbiology, , p. 2604 (lire en ligne [PDF]).

- (en) Jeff Knott, Jo Gilbert, David G. Hoccom et Rhys E. Green, « Implications for wildlife and humans of dietary exposure to lead from fragments of lead rifle bullets in deer shot in the UK », Science of The Total Environment, vol. 409, no 1, , p. 95–99 (ISSN 0048-9697, DOI 10.1016/j.scitotenv.2010.08.053, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Esther Descalzo, Pablo R. Camarero, Inés S. Sánchez-Barbudo et Mónica Martinez-Haro, « Integrating active and passive monitoring to assess sublethal effects and mortality from lead poisoning in birds of prey », Science of The Total Environment, vol. 750, , p. 142260 (ISSN 0048-9697, DOI 10.1016/j.scitotenv.2020.142260, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Alejandro Rodrı́guez et Miguel Delibes, « Patterns and causes of non-natural mortality in the Iberian lynx during a 40-year period of range contraction », Biological Conservation, vol. 118, no 2, , p. 151–161 (ISSN 0006-3207, DOI 10.1016/j.biocon.2003.07.018, lire en ligne, consulté le ).

- Hans Kruuk (trad. de l'anglais), Chasseurs et chassés : Relations entre l'homme et les grands prédateurs, Paris, Delachaux et Niestlé, coll. « La Bibliothèque du naturaliste », , 223 p. (ISBN 2-603-01351-3).

- [1].

- Jackson et Farrell Jackson 1996, p. 88.

- (fr) François Moutou et Vincent Vignon, « Le lynx pardelle », sur ferus.org, FERUS, (consulté le ).

- (UICN, 2002).

- AFP, « Une Espagnole lègue sa fortune au lynx ibérique en danger », Le Point.fr, (lire en ligne).

- El lince ibérico sale del coma, El País, 6 novembre 2007, p. 36.

- (en) Sam Jones, « The lynx effect: Iberian cat claws its way back from brink of extinction », The Guardian, (lire en ligne).

- « Le lynx d’Espagne n’est plus menacé de disparition », Le Monde, (lire en ligne).

- Stephen O'Brien et Warren Johnson, « L'évolution des chats », Pour la science, no 366, (lire en ligne) basée sur (en) W. Johnson et al., « The late Miocene radiation of modern felidae : a genetic assessment », Science, no 311, (lire en ligne [PDF]) et (en) C. Driscoll et al., « The near eastern origin of cat domestication », Science, no 317, (lire en ligne [PDF]).

- (en) Kevin Hansen, Bobcat: master of survival, Oxford University Press US, , 212 p. (ISBN 0195183037 et 9780195183030, lire en ligne), p. 16.

- (fr) Patrice Raydelet, Le lynx boréal : histoire, mythe, description, mœurs, protection, Lonay (Suisse)/Paris, Les sentiers du naturaliste, 191 p. (ISBN 978-2-603-01467-7 et 2-603-01467-6), « Sentier généalogique », p. 8-41.

- C. Kempf, A. Balestri, U. Wotschikowsky et M. Fernex, Chez nous Le Lynx ? Mythes et réalité, Paris, Les guides Gesta, , 149 p. (ISBN 2-903191-01-8), p.83-120.

- Les lynx, essai de paléontologie et formes actuelles sur FERUS.

- (en) Rosa Garcia-Perea, « Phylogeny and Conservation of Iberian Lynxes », CAT NEWS, no 27, (lire en ligne).

- Page WWF

- Liste de projets de réintroduction et de conservation (du Lynx ibérique) (en).

- (es) « Programa de Conservacion Ex-Situ »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur lynxexsitu.es (consulté le ).

- Jean-Jacques Bozonnet, « L'Eglise et le bébé médicament », Le Monde, (lire en ligne).

- « Protected Area », sur natural.pt (consulté le ).

Annexes[modifier | modifier le code]

Références taxonomiques[modifier | modifier le code]

- (en) Référence Animal Diversity Web : Lynx pardinus

- (en) Référence Catalogue of Life : Lynx pardinus (Temminck, 1827) (consulté le )

- (fr) Référence CITES : taxon Lynx pardinus (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le )

- (en) Référence CITES : espèce Lynx pardinus (Temminck, 1827) (+ répartition sur Species+) (consulté le )

- (fr + en) Référence EOL : Lynx pardinus (Temminck, 1827) (consulté le )

- (en) Référence Fauna Europaea : Lynx pardinus (Temminck, 1827) (consulté le )

- (fr + en) Référence GBIF : Lynx pardinus (Temminck, 1827) (consulté le )

- (fr) Référence INPN : Lynx pardinus (Temminck, 1827) (TAXREF) (consulté le )

- (fr + en) Référence ITIS : Lynx pardinus (Temminck, 1827)

- (en) Référence NCBI : Lynx pardinus (taxons inclus)

- (en) Référence Taxonomicon : Lynx pardinus (Temminck, 1827) (consulté le )

- (en) Référence UICN : espèce Lynx pardinus (consulté le )

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- (fr) Peter Jackson et Adrienne Farrell Jackson (trad. Danièle Devitre, préf. Dr Claude Martin, ill. Robert Dallet et Johan de Crem), Les Félins : Toutes les espèces du monde, Turin, Delachaux et Niestlé, coll. « La bibliothèque du naturaliste », , 272 p., relié (ISBN 978-2603010198 et 2-603-01019-0)

- (fr) Rémy Marion (dir.), Cécile Callou, Julie Delfour, Andy Jennings, Catherine Marion et Géraldine Véron, Larousse des félins, Paris, Larousse, , 224 p. (ISBN 2-03-560453-2 et 978-2035604538, OCLC 179897108).

Liens externes[modifier | modifier le code]

- (en) Fiche de la IUCN/SSC Cat Specialist Group sur Lynx pardinus