« Affluent » : différence entre les versions

MEF : non, finalement c'est mieux comme avant car les 2 colonnes sont inévitables, alors la marge permet de n'avoir qu'une colonne un peu plus large... Ajout d'1 renvoi au Wiktionnaire. |

m typographie |

||

| (39 versions intermédiaires par 16 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

[[File:P1280052 Confluence-Durance-Rhone Avignon.jpg|vignette|La [[Durance]] (à gauche) est un affluent de [[Rive (hydrographie)|rive]] gauche du [[Rhône]] (à droite, coulant du bas vers le haut) à [[Avignon]] (en bas)]] |

[[File:P1280052 Confluence-Durance-Rhone Avignon.jpg|vignette|La [[Durance]] (à gauche) est un affluent de [[Rive (hydrographie)|rive]] gauche du [[Rhône]] (à droite, coulant du bas vers le haut) à [[Avignon]] (en bas)]] |

||

[[Image:John Day River mouth.jpg|vignette|La [[John Day (rivière)|rivière John Day]] est un affluent du [[Columbia (fleuve)|fleuve Columbia]].]] |

[[Image:John Day River mouth.jpg|vignette|La [[John Day (rivière)|rivière John Day]] est un affluent du [[Columbia (fleuve)|fleuve Columbia]].]] |

||

{{ci cours d'eau|qid=Q1469|sous-affluents=non|zoom=5|align=right|largeur=220|hauteur=300|Carte interactive du tracé du cours de la [[Loire]] |

{{ci cours d'eau|qid=Q1469|sous-affluents=non|zoom=5|align=right|largeur=220|hauteur=300|légende=Carte interactive du tracé du cours de la [[Loire]] et de ses principaux affluents.}} |

||

[[File:Loire river tribs map.png|vignette|Carte classique (à titre de comparaison avec la carte interactive ci-dessus) du [[bassin versant]] et des affluents de la [[Loire]], montrant bien l'aspect réticulaire de l'arborescence du système fluvial.]] |

[[File:Loire river tribs map.png|vignette|Carte classique (à titre de comparaison avec la carte interactive ci-dessus) du [[bassin versant]] et des affluents de la [[Loire]], montrant bien l'aspect réticulaire de l'arborescence du système fluvial.]] |

||

Un '''affluent''' ou '''tributaire''' est un [[cours d'eau]] qui se déverse dans un autre cours d'eau ou dans un lac<ref>{{lien web|url=http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8872414|titre=Affluent|site=gdt.oqlf.gouv.qc.ca|consulté le=2 septembre 2021}}</ref>{{,}}{{note|groupe=note|texte=Le terme « [[wikt:tributaire|tributaire]] » {{incise|transcrit en ce sens de l'anglais ''{{langue|en|tributary}}'', qui ne connaît pas le mot « affluent », tous deux issus du latin ''trĭbūtārĭus'' (« qui paie tribut »)}} peut aussi s'appliquer à un fleuve tributaire d'une mer |

Un '''affluent''' ou '''tributaire''' est un [[cours d'eau]] qui se déverse dans un autre cours d'eau ou dans un lac<ref>{{lien web|url=http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8872414|titre=Affluent|site=gdt.oqlf.gouv.qc.ca|consulté le=2 septembre 2021}}</ref>{{,}}{{note|groupe=note|texte=Le terme « [[wikt:tributaire|tributaire]] » {{incise|transcrit en ce sens de l'anglais ''{{langue|en|tributary}}'', qui ne connaît pas le mot « affluent », tous deux issus du latin ''trĭbūtārĭus'' (« qui paie tribut »)}} peut aussi s'appliquer à un fleuve tributaire d'une mer, alors que le vocable d'affluent ne s'y applique que rarement, car seul un [[fleuve]], qu'il soit côtier ou au long cours, peut être tributaire d'une mer, et le mot "affluent" est souvent synonyme de "[[rivière]]". Mais on trouve des sources qui emploient l'expression « affluent maritime » ou encore « affluents de la baie de Sept-Îles »<ref>{{Lien web|langue=fr|auteur=Manon Simard du Regroupement des Organismes du Bassin Versant du Québec|titre=Programme Affluent Maritime |année=2018-2020 |url=https://robvq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/programme_affluents_maritime_2018_2020.pdf |site=robvq.qc.ca |consulté le= 03/12/2021}}. </ref>, au Québec. De même, on trouve « le Danube et les autres affluents de la mer Noire »<ref>{{Lien web|langue=fr|auteur=Elisée Reclus|titre=Le Bosphore et la Mer Noire |année=1875 |url=https://www.persee.fr/doc/globe_0398-3412_1875_num_14_1_4465 |site=persée.fr |consulté le= 03/12/2021|passage=23}}.</ref> à la fin du {{s-|XIX}}. Après tout, les eaux d'un fleuve affluent en effet toujours dans une mer au sens général d'"alimenter" et de "flux qui rejoint un ensemble plus grand". Toujours est-il qu'aujourd'hui l'expression « affluent d'une mer » semble plutôt tombée en désuétude : les mots « tributaire » et « affluent » ne sont donc pas exactement synonymes dans le langage courant.}}. |

||

Le lieu où un cours d'eau reçoit un affluent s'appelle [[Confluence (hydrologie)|point de confluence]] ou confluent. Le plus souvent, l'affluent possède un [[Débit (hydrologie)|débit]] plus faible que le cours d'eau qu'il rejoint. |

Le lieu où un cours d'eau reçoit un affluent s'appelle [[Confluence (hydrologie)|point de confluence]] ou confluent. Le plus souvent, l'affluent possède un [[Débit (hydrologie)|débit]] plus faible que le cours d'eau qu'il rejoint. |

||

Mais ce n'est pas toujours le cas : parfois le tributaire est plus puissant, même en débit annuel moyen, que le cours d'eau qui est historiquement et géographiquement considéré comme principal, ainsi |

Mais ce n'est pas toujours le cas : parfois le tributaire est plus puissant, même en débit annuel moyen, que le cours d'eau qui est historiquement et géographiquement considéré comme principal, ainsi que l'atteste le maintien de son [[Hydronymie|hydronyme]] en aval du confluent. |

||

Le cours d'eau principal qui reçoit l'affluence de son tributaire se nomme, par opposition avec ce terme, le [[wikt:distributaire|distributaire]]{{note|groupe=note|texte=Le mot « distributaire » est un [[néologisme]] du milieu du {{s-|XIX}}<ref name="Robert 1">{{Ouvrage|langue=fr|nom=Paul Robert, Alain Rey, Josette Rey-Debove ''et alii'' |titre=Le Petit Robert 1|éditeur=Dictionnaires Le Robert |année=1990 |isbn=2-85036-066-X|pages totales=2175|passage= |

Le cours d'eau principal qui reçoit l'affluence de son tributaire se nomme, par opposition avec ce terme, le [[wikt:distributaire|distributaire]]{{note|groupe=note|texte=Le mot « distributaire » est un [[néologisme]] du milieu du {{s-|XIX}}<ref name="Robert 1">{{Ouvrage|langue=fr|nom=Paul Robert, Alain Rey, Josette Rey-Debove ''et alii'' |titre=Le Petit Robert 1|éditeur=Dictionnaires Le Robert |année=1990 |isbn=2-85036-066-X|pages totales=2175|passage=558}}.</ref>. Il est dérivé de « distributeur » avec le suffixe '''-aire''' par substitution de suffixe et contamination de « tribut'''aire''' », et formé selon le Littré sur le modèle de « donat'''aire''' »<ref>{{Lien web|langue=fr|auteur=Émile Littré|titre=Dictionnaire de la langue française|année=1872-1877|url=https://www.littre.org/definition/distributaire|site=littre.org|consulté le= 19/11/2021|passage=entrée « distributaire »}}.</ref> qui est celui qui reçoit donation de la part du donateur lors d'une succession. Sur le même modèle, dans le « [[Schéma de Jakobson|Schéma de la communication]] » du linguisticien<ref>[il est d'usage récent d'utiliser le néologisme « linguisticien » pour un spécialiste de [[linguistique]] en général, et de réserver le terme de « linguiste » aux spécialistes des langues étrangères, pour distinguer les deux justement. Mais cet usage ne fait pas encore l'unanimité : {{Ouvrage|langue=fr|nom=[[Georges Mounin]]|titre=Clefs pour la langue française|éditeur=Seghers|collection=Clefs |année=1975|nom13=2000095545255|pages totales=196|lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=bLV7DwAAQBAJ&pg=PT70&lpg=PT70&dq=linguisticien&source=bl&ots=LjGM0EfT5n&sig=ACfU3U3YOR-TtGwft7TUjmVMyrByMR7SBg&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwib5djLl8j1AhVRjqQKHYMyAnAQ6AF6BAglEAM#v=onepage&q=linguisticien&f=false}}]</ref> [[Roman Jakobson]], ou encore en [[sémiotique]] pour le « [[schéma actantiel]] », on trouve le couple d'opposition lexicale « [[wikt:destinateur|destinateur]]/[[wikt:destinataire|destinat'''aire''']] », le destinateur étant l'émetteur d'un message ou d'une action, le destinataire étant celui qui est censé les recevoir ou en être bénéficiaire. En ce sens, le « distributaire » est donc le cours d'eau principal qui reçoit la "contribution" à son débit du cours d'eau considéré comme "secondaire"** et lui "payant [[tribut]]", toutes expressions donc plutôt [[Métaphore|métaphoriques]] ici. [**"Secondaire", c'est-à-dire de [[rang de Strahler]] inférieur].}} du système fluvial. Le cours d'eau dans lequel se jette un affluent reçoit aussi le nom d'« effluent ». Au couple d'opposition « tributaire / distributaire » correspond à peu près le couple « affluent / effluent » [voir aussi notes 1 et 2]. |

||

== Typologie et généralités == |

== Typologie et généralités == |

||

=== Ordonnancement et présentation des affluents === |

=== Ordonnancement et présentation des affluents === |

||

{{détails|Ordre des cours d'eau}} |

{{détails|Ordre des cours d'eau}} |

||

==== Position ==== |

==== Position ==== |

||

Un affluent se caractérise d'abord selon la position relative où il se trouve par rapport au cours d'eau principal : |

Un affluent se caractérise d'abord selon la position relative où il se trouve par rapport au cours d'eau principal : |

||

* suivant la [[Rive (hydrographie)|rive]] et le sens de l'[[Écoulement de canaux et rivières|écoulement]] : « affluent de rive droite » ou « affluent de rive gauche » ; (rappel : la rive droite d'un cours d'eau est celle qui est à ma droite quand, tournant le dos à la source, je regarde dans le sens du courant vers l'aval et vers l'embouchure) ; |

* suivant la [[Rive (hydrographie)|rive]] et le sens de l'[[Écoulement de canaux et rivières|écoulement]] : « affluent de rive droite » ou « affluent de rive gauche » ; (rappel : la rive droite d'un cours d'eau est celle qui est à ma droite quand, tournant le dos à la source, je regarde dans le sens du courant vers l'aval et vers l'embouchure) ; |

||

* suivant le [[versant]] et la différence d'[[altitude]] : on dit « affluent amont » (du côté le plus haut, soit pour les rivières qui affluent dans la partie du cours d'eau principal la plus proche de sa source) ou « affluent aval » (du côté le plus bas, plus près de son embouchure). |

* suivant le [[versant]] et la différence d'[[altitude]] : on dit « affluent amont » (du côté le plus haut, soit pour les rivières qui affluent dans la partie du cours d'eau principal la plus proche de sa source) ou « affluent aval » (du côté le plus bas, plus près de son embouchure). |

||

| ⚫ | |||

==== Hiérarchisation ==== |

==== Hiérarchisation ==== |

||

Ensuite, il s'agit de déterminer le rang de chaque affluent dans l'[[arborescence]] du système [[Hydrographie|hydrographique]], et donc d'ordonner ce système en lui conférant une hiérarchisation [[Topologie|topologique]] (ce système relève donc aussi d'une description mathématique). |

Ensuite, il s'agit de déterminer le rang de chaque affluent dans l'[[arborescence]] du système [[Hydrographie|hydrographique]], et donc d'ordonner ce système en lui conférant une hiérarchisation [[Topologie|topologique]] (ce système relève donc aussi d'une description mathématique). |

||

Il existe différentes manières de décrire cet ordonnancement et de ranger cette arborescence<ref>{{Ouvrage|langue= |

Il existe différentes manières de décrire cet ordonnancement et de ranger cette arborescence<ref>{{Ouvrage|langue=de|auteur1=Thomas Koschitzki|traduction titre=Enregistrement automatique des hiérarchies naturelles des cours d’eau à l’aide d’un SIG (ou [[Système d'information géographique|Système d'Information Géographique]]) et leur représentation dans des bases de données, illustrée par un exemple dans le bassin de la Salza|titre=GIS-basierte, automatische Erfassung natürlicher Fließgewässerhierarchien und ihre Abbildung in Datenbanken, beispielhaft dargestellt am Einzugsgebiet der Salza|passage=12|lieu=Halle (Saale)|éditeur=Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg|date=2004|lire en ligne=https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&cqlMode=true&query=idn%3D97410261x}}.</ref>. |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

Ainsi, les affluents d'une [[rivière]], ou d'un fleuve, sont souvent énumérés dans le sens du courant, à partir des cours d'eau les plus proches de la [[Source (hydrologie)|source]] jusqu'à ceux qui sont les plus proches de l'embouchure du cours d'eau principal. Cette organisation à partir de la source est dite de type "''top-down''" soit du haut vers le bas<ref>{{Lien web|langue=en|format=pdf|auteur1=Lee Weishar|titre=Development of Marsh Hydrogeomorphology and Marsh Vegetation with a Salt Hay Farm Wetland Restoration Site|url=http://images.library.wisc.edu/EcoNatRes/EFacs/Wetlands/Wetlands27/reference/econatres.wetlands27.lweishar.pdf|site=wisc.edu|date=2000|consulté le=2019-10-21|page=30}}.</ref>. |

|||

| ⚫ | On peut aussi ordonner la présentation des affluents à partir de la bouche et en remontant vers la source, toujours en distinguant les affluents de rive droite et les affluents de rive gauche. Cette fois, c'est l'organisation dite de type "''bottom-up''" ou du bas vers le haut<ref>{{Lien web|langue=en|format=pdf|auteur1=Lee Weishar|titre=Development of Marsh Hydrogeomorphology and Marsh Vegetation with a Salt Hay Farm Wetland Restoration Site|url=http://images.library.wisc.edu/EcoNatRes/EFacs/Wetlands/Wetlands27/reference/econatres.wetlands27.lweishar.pdf|site=wisc.edu|date=2000|consulté le=2019-10-21|page=35}}.</ref>. |

||

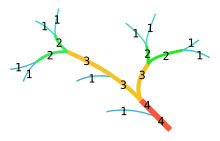

| ⚫ | Le [[nombre de Strahler]] examine l'arrangement des affluents d'un cours d'eau. Il les hiérarchise selon un ordre premier, ou deuxième, ou troisième ou supérieur, l'affluent de premier ordre étant alors le niveau le moins élevé : le premier ordre regroupe en effet les cours d'eau sans affluent |

||

[[File:Flussordnung (Strahler).svg|thumb|Diagramme montrant le système de classement des cours d'eau proposé en 1952 par [[Arthur Newell Strahler]].]] |

|||

| ⚫ | Par exemple, on dit que le « [[rang de Strahler]] » du Mississippi est de dix<ref>{{ouvrage|langue=fr |prénom1=François |nom1=Anctil |titre=L'eau et ses enjeux |éditeur=[[Presses de l'Université Laval]] - [[De Boeck]] |lieu=Bruxelles |année=2008 |pages totales=229 |passage=51 |isbn=280415694X |

||

| ⚫ | Le [[nombre de Strahler]] examine l'arrangement des affluents d'un cours d'eau. Il les hiérarchise selon un ordre premier, ou deuxième, ou troisième ou supérieur, l'affluent de premier ordre étant alors le niveau le moins élevé : le premier ordre regroupe en effet les cours d'eau sans affluent. Deux (au minimum) affluents de premier ordre se combinent pour former un affluent de deuxième ordre, et ainsi de suite. Leur arborescence est organisée et définie par le nombre de Strahler dans la [[théorie des graphes]]. |

||

| ⚫ | Par exemple, on dit que le « [[rang de Strahler]] » du Mississippi est de dix<ref>{{ouvrage|langue=fr |prénom1=François |nom1=Anctil |titre=L'eau et ses enjeux |éditeur=[[Presses de l'Université Laval]] - [[De Boeck]] |lieu=Bruxelles |année=2008 |pages totales=229 |passage=51 |isbn=280415694X}}.</ref>, soit dix embranchements de niveau croissant ce qui indique une dimension de complexité élevée pour le « système fluvial » du [[Mississippi (fleuve)|Mississippi]] dont le [[bassin versant]] est le troisième plus grand du monde après ceux de l'[[Amazone (fleuve)|Amazone]] et du [[Congo (fleuve)|Congo]]. Selon les sources, le rang de Strahler du Rhône est de neuf<ref name="Hydrologie">{{Ouvrage|langue=en|prénom1=Colbert E.|nom1=Cushing|prénom2=Kenneth W.|nom2=Cummins|prénom3=G. Wayne|nom3=Minshall|titre=River and Stream|éditeur=University of California press|collection=Ecosystems of the world|lieu=Londres|année=2006|pages totales=825|passage=390|isbn=0-520-24567-9|lire en ligne=https://books.google.com/books?id=lTA7BQR1MtQC&printsec=frontcover}}</ref>, ou de dix aussi<ref name=strahler>{{Lien web|url=http://erosion.orleans.inra.fr/rapport2002/Cartes/bv_c.png |titre=Bassins versants - Niveaux Strahler des BV|auteur=D'après le MNT au pas de 250 m. Source : IGN. - [[Institut Géographique National (France)]]|consulté le=11 novembre 2012}}</ref>, ce qui signe encore un niveau de complexité élevé pour le système hydrologique du plus puissant fleuve de France. Le rang de Strahler du plus complexe réseau fluvial et du plus grand bassin versant du monde, celui de l'Amazone, est de douze<ref name="Hydrologie"/>. |

||

=== Sous-affluent === |

=== Sous-affluent === |

||

[[File:Tarascon-sur-Ariège-1.JPG|thumb|Confluent du [[Vicdessos (rivière)|Vicdessos]] (venant de la droite, en haut) se jetant dans l'[[Ariège (rivière)|Ariège]] (en face en haut, puis au premier plan) à [[Tarascon-sur-Ariège]], ici en basses eaux au début de sa période d'[[étiage]], le 10 septembre 2008. En tant que plus important affluent amont de l'Ariège, le Vicdessos est un sous-affluent conséquent de la [[Garonne]] ; et il est déjà de niveau cinq en rang de Strahler. Surplombante, la tour ancienne du Castella, emblème de la ville.]] |

[[File:Tarascon-sur-Ariège-1.JPG|thumb|Confluent du [[Vicdessos (rivière)|Vicdessos]] (venant de la droite, en haut) se jetant dans l'[[Ariège (rivière)|Ariège]] (en face en haut, puis au premier plan) à [[Tarascon-sur-Ariège]], ici en basses eaux au début de sa période d'[[étiage]], le 10 septembre 2008. En tant que plus important affluent amont de l'Ariège, le Vicdessos est un sous-affluent conséquent de la [[Garonne]] ; et il est déjà de niveau cinq en rang de Strahler. Surplombante, la tour ancienne du Castella, emblème de la ville.]] |

||

L'affluent d'un affluent peut être qualifié de « sous-affluent » du cours d'eau principal (qu'il soit un fleuve, une rivière plus importante, ou un plan d'eau de référence). Encore faut-il, pour que l'affluent d'un affluent soit considéré comme un véritable sous-affluent du fleuve principal, que l'apport de ce sous-affluent au système fluvial concerné soit notable |

L'affluent d'un affluent peut être qualifié de « sous-affluent » du cours d'eau principal (qu'il soit un fleuve, une rivière plus importante, ou un plan d'eau de référence). Encore faut-il, pour que l'affluent d'un affluent soit considéré comme un véritable sous-affluent du fleuve principal, que l'apport de ce sous-affluent au système fluvial concerné soit notable. |

||

Par exemple la [[Meurthe (rivière)|Meurthe]] et la [[Sarre (rivière)|Sarre]]{{note|groupe=note|texte=Il s'agit bien de la Sarre qui donne son nom à un land allemand, à ne pas confondre avec la [[Sarre (Morbihan)|Sarre]] de Bretagne.}} sont des rivières importantes affluentes de la [[Moselle (rivière)|Moselle]] qui est elle-même un affluent du [[Rhin]] : elles peuvent donc être considérées comme des sous-affluents du Rhin. Pour ce qui est de la [[Vologne]] ou de l'[[Orne (rivière)|Orne]]{{note|groupe=note|texte=Il s'agit de l'Orne, rivière de l’est de la France, à ne pas confondre avec le [[Orne (fleuve)|fleuve côtier normand homonyme]] ni avec de nombreux autres hydronymes homonymes : voir la section "{{page h'|Orne#Hydronymes|Hydronymes}}" de la page d'homonymie consacrée à ce nom.}}, qui sont aussi des affluents de la Moselle mais sont des rivières moins conséquentes, il est moins sûr qu'elles accèdent au rang de sous-affluent du Rhin. |

Par exemple la [[Meurthe (rivière)|Meurthe]] et la [[Sarre (rivière)|Sarre]]{{note|groupe=note|texte=Il s'agit bien de la Sarre qui donne son nom à un land allemand, à ne pas confondre avec la [[Sarre (Morbihan)|Sarre]] de Bretagne.}} sont des rivières importantes affluentes de la [[Moselle (rivière)|Moselle]] qui est elle-même un affluent du [[Rhin]] : elles peuvent donc être considérées comme des sous-affluents du Rhin. Pour ce qui est de la [[Vologne]] ou de l'[[Orne (rivière)|Orne]]{{note|groupe=note|texte=Il s'agit de l'Orne, rivière de l’est de la France, à ne pas confondre avec le [[Orne (fleuve)|fleuve côtier normand homonyme]] ni avec de nombreux autres hydronymes homonymes : voir la section "{{page h'|Orne#Hydronymes|Hydronymes}}" de la page d'homonymie consacrée à ce nom.}}, qui sont aussi des affluents de la Moselle mais sont des rivières moins conséquentes, il est moins sûr qu'elles accèdent au rang de sous-affluent du Rhin. |

||

{{message galerie}} |

|||

<gallery mode="packed" caption="Sous-affluents du Rhin :"> |

<gallery mode="packed" caption="Sous-affluents du Rhin :"> |

||

Fichier:Fraize-Meurthe (1).jpg|La [[Meurthe (rivière)|Meurthe]] à [[Fraize]] ([[Vosges (département)|Vosges]]). |

Fichier:Fraize-Meurthe (1).jpg|La [[Meurthe (rivière)|Meurthe]] à [[Fraize]] ([[Vosges (département)|Vosges]]). |

||

| Ligne 48 : | Ligne 51 : | ||

=== Après la confluence === |

=== Après la confluence === |

||

En aval d'une confluence, le lit de la rivière résultant de la conjonction des deux cours d'eau précédents est généralement plus étroit que la somme des largeurs des deux rivières en amont, alors que leurs débits respectifs s'additionnent exactement. Cette relative étroitesse est donc compensée par une plus grande profondeur du lit et une rapidité accrue du courant, pour "absorber" un débit plus puissant dans un espace légèrement restreint |

En aval d'une confluence, le lit de la rivière résultant de la conjonction des deux cours d'eau précédents est généralement plus étroit que la somme des largeurs des deux rivières en amont, alors que leurs débits respectifs s'additionnent exactement. Cette relative étroitesse est donc compensée par une plus grande profondeur du lit et une rapidité accrue du courant, pour "absorber" un débit plus puissant dans un espace légèrement restreint. |

||

| ⚫ | Bien sûr, les eaux des deux contributeurs (le tributaire-affluent et le distributaire-cours principal) deviendront bientôt indiscernables les unes des autres en aval du confluent, à une distance plus ou moins grande de ce dernier en fonction de la puissance respective des deux cours d'eau convergents et de la [[wikt:miscibilité|miscibilité]] de leurs eaux, de leur plus ou moins forte hétérogénéité au départ (différences de température, de densité, ou de taux d'acidité notamment). Un cas célèbre de mélange difficile des eaux de deux affluents, où les deux flux se côtoient longtemps sans fusionner, est celui du lieu-dit {{Traduction|langue=pt|Encontro das Águas|[[Rencontre des Eaux]]}}, soit le confluent du [[Rio Negro (Amazone)|Rio Negro]] et du [[Rio Solimões]] qui se rejoignent sans brassage pendant plusieurs dizaines de kilomètres, voire plus d'une centaine (cf. les photographies ci-dessous et une analyse de ce phénomène dans les articles concernés par ces trois hydronymes). |

||

| ⚫ | |||

{{message galerie}} |

|||

<gallery mode="packed" heights="170" caption="Le lent mariage progressif des eaux après le confluent :"> |

<gallery mode="packed" heights="170" caption="Le lent mariage progressif des eaux après le confluent :"> |

||

Fichier:16. Sangam.jpg| À ce confluent, la couleur des deux rivières est nettement différente et montre que leurs eaux ne se mélangent que plus loin en aval. [Voir aussi les images satellitaires ci-dessous]. |

Fichier:16. Sangam.jpg| À ce confluent, la couleur des deux rivières est nettement différente et montre que leurs eaux ne se mélangent que plus loin en aval. [Voir aussi les images satellitaires ci-dessous]. |

||

| Ligne 58 : | Ligne 61 : | ||

=== Opposés d'affluent : émissaire, défluent, bifurcation === |

=== Opposés d'affluent : émissaire, défluent, bifurcation === |

||

[[File:Casiquiarerivermap.png|thumb|Localisation de la bifurcation du [[canal de Casiquiare|Casiquiare]] du bassin de l'[[Orénoque]] vers celui de l'[[Amazone (fleuve)|Amazone]].]] |

[[File:Casiquiarerivermap fr.png|thumb|Localisation de la bifurcation du [[canal de Casiquiare|Casiquiare]] du bassin de l'[[Orénoque]] vers celui de l'[[Amazone (fleuve)|Amazone]].]] |

||

L'opposé de l'affluent d'un plan d'eau est un [[émissaire (hydrologie)|émissaire]]. Par exemple, le [[Rhône]] est un émissaire du [[Léman]] vers l'aval (comme il en est un affluent en amont), puisqu'il en émane après l'avoir traversé. De même la Vologne est à la fois l'affluent et l'émissaire du [[lac de Longemer]] à {{unité|735|mètres}} d'altitude ; elle s'en écoule au nord-ouest par les trois pierres saint Florent. |

L'opposé de l'affluent d'un plan d'eau est un [[émissaire (hydrologie)|émissaire]]. Par exemple, le [[Rhône]] est un émissaire du [[Léman]] vers l'aval (comme il en est un affluent en amont), puisqu'il en émane après l'avoir traversé. De même la Vologne est à la fois l'affluent et l'émissaire du [[lac de Longemer]] à {{unité|735|mètres}} d'altitude ; elle s'en écoule au nord-ouest par les trois pierres saint Florent. |

||

L'opposé de l'affluent d'un cours d'eau est le [[défluent]], qui est une séparation d'un cours d'eau en plusieurs cours d'eau qui ne se rejoindront plus. Par exemple, le [[delta du Rhône]] est formé de deux défluents principaux : le [[Petit-Rhône]] et le [[Grand-Rhône]]. |

L'opposé de l'affluent d'un cours d'eau est le [[défluent]], qui est une séparation d'un cours d'eau en plusieurs cours d'eau qui ne se rejoindront plus. Par exemple, le [[delta du Rhône]] est formé de deux défluents principaux : le [[Petit-Rhône]] et le [[Grand-Rhône]]. |

||

Un autre opposé de l'affluent d'un cours d'eau (plus rare) est la bifurcation ou [[Diffluence (hydrologie)|diffluence]] complète d'une rivière qui se divise vers l'aval en deux branches : la masse d'eau qui est bifurquée donne deux ramifications en forme de fourche, selon l'étymologie latine du mot (''{{langue|la|bi-furca}}''), lesquelles s'écoulent dans deux systèmes fluviaux différents |

Un autre opposé de l'affluent d'un cours d'eau (plus rare) est la bifurcation ou [[Diffluence (hydrologie)|diffluence]] complète d'une rivière qui se divise vers l'aval en deux branches : la masse d'eau qui est bifurquée donne deux ramifications en forme de fourche, selon l'étymologie latine du mot (''{{langue|la|bi-furca}}''), lesquelles s'écoulent dans deux systèmes fluviaux différents. |

||

{{message galerie}} |

|||

<gallery mode="packed" heights="110" caption="Emissaire, défluent, bifurcation :"> |

<gallery mode="packed" heights="110" caption="Emissaire, défluent, bifurcation :"> |

||

Fichier:Arrivée du Rhône depuis le Grammont.JPG|Affluence du [[Rhône]] dans le [[Léman]] vue depuis le [[Grammont (sommet)|Grammont]] ({{unité|2172|m}}). |

Fichier:Arrivée du Rhône depuis le Grammont.JPG|Affluence du [[Rhône]] dans le [[Léman]] vue depuis le [[Grammont (sommet)|Grammont]] ({{unité|2172|m}}). |

||

Fichier:Towards Lac Léman @ Rhône @ Pont Sous-Terre @ Genève (50520834177).jpg|Le Rhône émissaire du Léman à [[Genève]]. |

Fichier:Towards Lac Léman @ Rhône @ Pont Sous-Terre @ Genève (50520834177).jpg|Le Rhône émissaire du Léman à [[Genève]]. |

||

Fichier:Arles petit et grand Rhône 1932 Dumolard éditeur Bardou phototypie.jpg|Défluence du [[Petit-Rhône|Petit]] et du [[Grand-Rhône]] à [[Arles]] ([[phototypie]] de 1932). |

Fichier:Arles petit et grand Rhône 1932 Dumolard éditeur Bardou phototypie.jpg|Défluence du [[Petit-Rhône|Petit]] et du [[Grand-Rhône]] à [[Arles]] ([[phototypie]] de 1932). |

||

Fichier:Rio Orinoco e Canal do Cassiquiare, Venezuela.jpg|Le « [[Canal de Casiquiare]] » bifurque de l'[[Orénoque]] vers le sud et rejoins |

Fichier:Rio Orinoco e Canal do Cassiquiare, Venezuela.jpg|Le « [[Canal de Casiquiare]] » bifurque de l'[[Orénoque]] vers le sud et rejoins le système de l'[[Amazone (fleuve)|Amazone]]. |

||

Fichier:Donauversinkung bei Immendingen 2092-Pano.jpg|"Naufrage" du [[Danube]] à [[Immendingen]]. |

Fichier:Donauversinkung bei Immendingen 2092-Pano.jpg|"Naufrage" du [[Danube]] à [[Immendingen]]. |

||

Fichier:Obere donau.png|Localisation de la bifurcation souterraine, [[karstique]], du Danube vers le [[Aachtopf]]. |

Fichier:Obere donau.png|Localisation de la bifurcation souterraine, [[karstique]], du Danube vers le [[Aachtopf]]. |

||

| Ligne 77 : | Ligne 80 : | ||

Au point de [[Confluence (hydrologie)|confluence]] entre un fleuve et son affluent, les habitants de sa région et les géographes ont été historiquement confrontés à la question de déterminer lequel est le cours d'eau principal (en anglais : ''main stream'') et lequel le cours d'eau tributaire, ne serait-ce que pour les nommer (soit en [[onomastique]] [[Toponymie|toponymique]]), et choisir lequel va conserver son [[Hydronymie|hydronyme]] après le confluent. Or il se trouve que ces critères sont variés (même si certains d'entre eux sont le plus souvent choisis), et qu'ils ont été {{Incise|dans l'histoire et de par le monde}} fluctuants, ce qui est bien le cas de le dire. |

Au point de [[Confluence (hydrologie)|confluence]] entre un fleuve et son affluent, les habitants de sa région et les géographes ont été historiquement confrontés à la question de déterminer lequel est le cours d'eau principal (en anglais : ''main stream'') et lequel le cours d'eau tributaire, ne serait-ce que pour les nommer (soit en [[onomastique]] [[Toponymie|toponymique]]), et choisir lequel va conserver son [[Hydronymie|hydronyme]] après le confluent. Or il se trouve que ces critères sont variés (même si certains d'entre eux sont le plus souvent choisis), et qu'ils ont été {{Incise|dans l'histoire et de par le monde}} fluctuants, ce qui est bien le cas de le dire. |

||

En règle générale, lorsque deux rivières se rejoignent, est considérée comme tributaire celle qui est déterminée comme d'importance mineure d'abord en raison de son débit (plus faible), mais aussi de sa longueur (plus courte avant le confluent), et/ou de la surface de son bassin versant (plus petite) |

En règle générale, lorsque deux rivières se rejoignent, est considérée comme tributaire celle qui est déterminée comme d'importance mineure d'abord en raison de son débit (plus faible), mais aussi de sa longueur (plus courte avant le confluent), et/ou de la surface de son bassin versant (plus petite). Le problème est que ces trois critères ne sont pas toujours convergents. Par exemple, à leur confluent, l'un des deux cours d'eau peut-être à la fois le plus long des deux, et avoir pourtant un débit nettement plus faible malgré un bassin versant plus grand (mais plus aride). De plus les différences d'[[Étiage|étiages]] (en amplitude et en période) peuvent parfois brouiller la comparaison et le repérage du cours d'eau qui a le débit ''moyen'' le plus élevé. De même, au moment de les nommer, le cours complet et les longueurs respectives des deux cours confluant sont parfois mal connus. Enfin, parfois les deux cours d'eau sont de force, de constance et de longueur comparables et semblent "à égalité" à leur confluent. Dans tous ces cas, comment décider lequel est le fleuve et lequel l'affluent? |

||

Alors, outre la longueur, le débit et la taille de la zone de drainage de chacun des deux cours d'eau, d'autres critères sont parfois utilisés pour définir le cours d’eau principal<ref name="Mississippi">Notre traduction de : {{Lien web|langue=en |auteur=Salvatore Tarchini |traduction titre=Le système fluvial du Mississippi|titre=Mississippi River System |jour=22 |mois=02 |année=2018 |url=https://www.earthstartsbeating.com/2018/02/22/mississippi-river-system/ |site=Earth Starts Beating.com |consulté le=15/11/2021}}.</ref>. Par exemple : |

Alors, outre la longueur, le débit et la taille de la zone de drainage de chacun des deux cours d'eau, d'autres critères sont parfois utilisés pour définir le cours d’eau principal<ref name="Mississippi">Notre traduction de : {{Lien web|langue=en |auteur=Salvatore Tarchini |traduction titre=Le système fluvial du Mississippi|titre=Mississippi River System |jour=22 |mois=02 |année=2018 |url=https://www.earthstartsbeating.com/2018/02/22/mississippi-river-system/ |site=Earth Starts Beating.com |consulté le=15/11/2021}}.</ref>. Par exemple : |

||

* la distance à la mer des deux sources ; |

* la distance à la mer des deux sources ; |

||

* ou les largeurs et profondeurs respectives au confluent (mais le plus large n'est pas souvent le plus profond ou le plus puissant, ce qui entraîne un conflit entre ces critères) ; |

* ou les largeurs et profondeurs respectives au confluent (mais le plus large n'est pas souvent le plus profond ou le plus puissant, ce qui entraîne un conflit entre ces critères) ; |

||

* ou bien l’angle d’impact (par exemple lorsque l'un des deux rencontre l'autre presque à angle droit, le cours relativement le plus rectiligne sera considéré comme le fleuve, et le plus sécant comme l'affluent) ; |

* ou bien l’angle d’impact (par exemple lorsque l'un des deux rencontre l'autre presque à angle droit, le cours relativement le plus rectiligne sera considéré comme le fleuve, et le plus sécant comme l'affluent) ; |

||

* ou encore les altitudes respectives des sources des deux cours d'eau, lorsqu'elles sont connues, la plus haute définissant alors le cours principal, celui dont la [[déclivité]] générale moyenne est la plus forte, (mais pas forcément au point de confluence). |

* ou encore les altitudes respectives des sources des deux cours d'eau, lorsqu'elles sont connues, la plus haute définissant alors le cours principal, celui dont la [[déclivité]] générale moyenne est la plus forte, (mais pas forcément au point de confluence). |

||

Parfois un seul de ces critères l'emporte sur tous les autres. Parfois c'est un cumul de plusieurs critères qui emporte la décision, et de nombreux cas de figures opposés existent à la surface du globe. Mais le critère le plus communément utilisé reste le premier : celui de la plus grande longueur avant la confluence<ref name="Mississippi"/> (sauf en cas de différence de débit importante et très évidente en faveur du moins long des deux cours d'eau). |

Parfois un seul de ces critères l'emporte sur tous les autres. Parfois c'est un cumul de plusieurs critères qui emporte la décision, et de nombreux cas de figures opposés existent à la surface du globe. Mais le critère le plus communément utilisé reste le premier : celui de la plus grande longueur avant la confluence<ref name="Mississippi"/> (sauf en cas de différence de débit importante et très évidente en faveur du moins long des deux cours d'eau). |

||

D'ailleurs d'autres sources indiquent au contraire que le critère le plus discriminant et le plus fréquent est celui du [[Module (hydrologie)|débit]] avant celui de la longueur<ref name="éduscol">{{Lien web|langue=fr|titre=Confluence|année=2017 |url=http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/confluence |site= |

D'ailleurs d'autres sources indiquent au contraire que le critère le plus discriminant et le plus fréquent est celui du [[Module (hydrologie)|débit]] avant celui de la longueur<ref name="éduscol">{{Lien web|langue=fr|titre=Confluence|année=2017 |url=http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/confluence |site=geoconfluences.ens-lyon.fr|consulté le= 15/11/2021}}</ref>. Quoi qu'il en soit de ces règles générales et de la fréquence respective de leur [[wikt:observance|observance]] ou de leurs exceptions, ce dernier critère du débit le plus fort est loin d'être toujours appliqué : ainsi par son débit nettement supérieur à celui de la [[Seine]] à [[Montereau-Fault-Yonne|Montereau]], c'est l'[[Yonne (rivière)|Yonne]] et non la Seine qui devrait apparaître comme le véritable cours d'eau principal du [[bassin parisien]]<ref>{{Lien web |langue=fr|titre=Ce n'est pas la Seine qui coule à Paris ! |url=https://vivreparis.fr/ce-nest-pas-la-seine-qui-coule-a-paris/ |site=vivreparis.fr |date=2021-06-30 |consulté le=2021-08-27}}</ref> ! |

||

[[File:France-Gironde-bec d'ambès.jpg|vignette|Le bec d'Ambès, où la Garonne (en arrière plan, derrière les réservoirs) et la Dordogne (en premier plan à gauche) se rejoignent pour former la Gironde (à droite).]] |

[[File:France-Gironde-bec d'ambès.jpg|vignette|Le bec d'Ambès, où la Garonne (en arrière plan, derrière les réservoirs) et la Dordogne (en premier plan à gauche) se rejoignent pour former la Gironde (à droite).]] |

||

Donc, {{Citation|en général, le flux d'eau qui provient d'une confluence garde le même nom que le courant d'eau qui, en amont de la confluence elle-même, avait une plus grande portée}}<ref >{{Lien web|langue=fr|titre=Confluent : définition, explications|année=20/11/2017 (mise à jour le 02/12/2019)|url=https://www.aquaportail.com/definition-5569-confluent.html#definition|site=aquaportail.com|consulté le= 17/11/2021|passage=§ 2.1}}.</ref>. Alors, le cours d'eau qui ne voit pas son toponyme se prolonger au-delà du confluent est l'affluent, et l'autre est considéré comme le "tronc" principal. Mais ce n'est pas toujours le cas, par exemple lorsque le cours d'eau qui coule en aval de la confluence prend un tout nouveau nom, différent des hydronymes des deux rivières qui viennent de confluer. |

|||

Le concept de discrimination à l’œuvre dans le couple d'opposition cours principal/cours tributaire, qui impose un choix et relève d'une sorte de vision de sujétion de l'un à l'autre, n'est pas toujours appliqué, et la confluence de deux cours d'eau, surtout lorsqu'ils sont très comparables, donne alors "naissance" à un "troisième" cours d'eau et à un troisième [[Toponymie|toponyme]]. C'est le cas par exemple en France de la [[Garonne]] et de la [[Dordogne (fleuve français)|Dordogne]] qui deviennent la [[Estuaire de la Gironde|Gironde]] après leur jonction au [[bec d'Ambès]]. |

|||

Pour autant, Garonne et Dordogne sont toutes deux considérées comme fleuve et donc tributaires de l'[[Océan Atlantique]] au [[Golfe de Gascogne]], car la Gironde est seulement considérée comme leur grand estuaire commun malgré sa longueur relative. On a donc là une confluence (assez rare) de deux |

Pour autant, Garonne et Dordogne sont toutes deux considérées comme fleuve et donc tributaires de l'[[Océan Atlantique]] au [[Golfe de Gascogne]], car la Gironde est seulement considérée comme leur grand estuaire commun malgré sa longueur relative. On a donc là une confluence (assez rare) de deux fleuves parce qu'ils partagent le même estuaire. C'est aussi par exemple le cas de l'[[Amazone (fleuve)|Amazone]] et du [[Rio Tocantins]] et de leur [[Estuaire et drainages côtiers de l'Amazone|complexe embouchure commune]]<ref name=" embouchure de l'Amazone "> ♦{{article|langue=fr/pt/en |périodique=[[Confins (revue)|Revue Confins]], n° 33 |auteur=M. T. R. C. Prost, J-F. Faure, C. Charron, H.V. Vargas, V. F. Santos, A.C. Mendes et A. Gardel |titre=L’embouchure de l'Amazone, macro-frontière géomorphologique |sous-titre=enseignements de 30 années de recherches franco-brésiliennes sur les systèmes côtiers amazoniens |année=2017|url=https://journals.openedition.org/confins/12568 |passage=§ 29 à 32, chapitre 2.2 |consulté le=06/12/2021}}, sur le site "Journals.OpenEdition.org". ♦ Autre lien pour le même article : {{Lien web|langue=fr |auteur=Prost ''et alii''|titre=L’embouchure de l'Amazone, macro-frontière géomorphologique|année=2017|format=PDF|url=https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers18-12/010074511.pdf |site=horizon.documentation.ird.fr |consulté le= 06/12/2021|passage=page 10}}.</ref>, ou encore des deux fleuves [[Tigre (fleuve)|Tigre]] et [[Euphrate]] qui confluent dans leur delta commun pour former le [[Chatt-el-Arab]]. Ce que font aussi les trois fleuves du Rhin, de la Meuse et dans une moindre mesure de l'Escaut dans leur [[Delta de la Meuse et du Rhin|delta commun]] complexe et aménagé par l'homme. Cette confluence de plusieurs ''fleuves'' indique au passage que les notions d'"affluent" et de "rivière", quoique souvent rapprochées parce que la grande majorité des affluents sont effectivement des rivières, ne sont pas exactement superposables. |

||

== Fleuves et affluents d'exception(s) == |

== Fleuves et affluents d'exception(s) == |

||

=== La géante Amazone === |

=== La géante Amazone === |

||

C'est aussi le cas de la "géante"<ref group=note name="genre">En effet le nom propre « Amazone » est féminin en français, bien qu'il soit parfois accordé au masculin. En revanche, son hydronyme dans ses langues d'origines, l'espagnol et le portugais, ''« Amazonas »'' {{Incise|quoique d'apparence féminin pluriel}} est masculin singulier par abréviation de sa locution originelle {{Traduction|langue=es|El [río de las] Amazonas|Le [fleuve des] Amazones }}. Voir à ce sujet la section : « [[Amazone (fleuve)#La question du genre du nom propre « Amazone » en français|La question du genre du nom propre « Amazone » en français]] » de l'article consacré à ce fleuve hors-norme parce que géant en effet.</ref> [[Amazone (fleuve)|Amazone]], le plus puissant fleuve du monde, |

C'est aussi le cas de la "géante"<ref group=note name="genre">En effet le nom propre « Amazone » est féminin en français, bien qu'il soit parfois accordé au masculin. En revanche, son hydronyme dans ses langues d'origines, l'espagnol et le portugais, ''« Amazonas »'' {{Incise|quoique d'apparence féminin pluriel}} est masculin singulier par abréviation de sa locution originelle {{Traduction|langue=es|El [río de las] Amazonas|Le [fleuve des] Amazones }}. Voir à ce sujet la section : « [[Amazone (fleuve)#La question du genre du nom propre « Amazone » en français|La question du genre du nom propre « Amazone » en français]] » de l'article consacré à ce fleuve hors-norme parce que géant en effet.</ref> [[Amazone (fleuve)|Amazone]], le plus puissant fleuve du monde, qui change plusieurs fois de nom au long de son cours principal. En effet, les ''[[río Marañón]]'' et ''[[río Ucayali]]'' (au Pérou), qui se rejoignent pour former l'Amazone (péruvienne<ref group=note name="genre"/>), perdent tous les deux leur nom après leur confluent, comme les ''[[rio Solimões]]'' et ''[[Rio Negro (Amazone)|rio Negro]]'', toujours au profit de l'Amazone (brésilienne cette fois), après leur spectaculaire jonction peu après [[Manaus]] (Brésil) au lieu-dit ''{{langue|pt|Encontro das Águas}}'', (la « [[Rencontre des Eaux]] » en français). Nonobstant ce changement complet de nom après le confluent (moins habituel que le maintien d'un des deux hydronymes), on a décidé d'établir la continuité du grand fleuve amazonien à ces deux importants points de confluence en choisissant à chaque fois quelle est sa branche mère : comme on le verra pour le Mississippi, pour l'Amazone aussi le critère déterminant le choix est inversé d'un confluent à l'autre. En effet, dans la confluence entre les ''ríos'' Marañón et Ucayali, c'est ce dernier qui est le plus souvent considéré comme la branche mère car, bien que moins puissant, il est nettement plus long que le Marañón ({{unité|2670|km}} contre {{unité|1570|km}}). D'autres auteurs, du fait de son débit moyen plus élevé considèrent plutôt que la branche mère est représentée par le Marañón, d'autres enfin estiment que l'Amazone a deux sources (un peu comme le [[Nil]] avec ses deux "affluents" qui portent déjà son nom : le [[Nil Blanc]] et le [[Nil Bleu]]). |

||

En revanche, vers l'aval, au confluent entre les ''rios'' Negro et Solimões, c'est ce dernier qui est considéré comme le tronc principal du système fluvial de l'Amazone. Car, bien que la largeur des deux rivières au point de confluence soit comparable (presque {{unité|3|km}} chacun !), et bien que le Rio Negro soit le plus long ({{unité|2250|km}} contre {{unité|1630|km}}), c'est le Solimões qui, étant plus profond et plus rapide que le rio Negro, a un débit moyen trois fois supérieur à celui du Rio Negro ({{unité|103000|m{{3}}/s}} contre {{unité|29300|m{{3}}/s}}), et c'est lui qui est considéré comme le cours principal dans la continuité de l'Amazone, même s'il n'en porte pas le nom, et le Rio Negro est considéré comme l'affluent. Donc, pour le premier confluent c'est la longueur du cours d'eau qui est le critère décisif, et pour le deuxième, c'est le débit. |

En revanche, vers l'aval, au confluent entre les ''rios'' Negro et Solimões, c'est ce dernier qui est considéré comme le tronc principal du système fluvial de l'Amazone. Car, bien que la largeur des deux rivières au point de confluence soit comparable (presque {{unité|3|km}} chacun !), et bien que le Rio Negro soit le plus long ({{unité|2250|km}} contre {{unité|1630|km}}), c'est le Solimões qui, étant plus profond et plus rapide que le rio Negro, a un débit moyen trois fois supérieur à celui du Rio Negro ({{unité|103000|m{{3}}/s}} contre {{unité|29300|m{{3}}/s}}), et c'est lui qui est considéré comme le cours principal dans la continuité de l'Amazone, même s'il n'en porte pas le nom, et le Rio Negro est considéré comme l'affluent. Donc, pour le premier confluent c'est la longueur du cours d'eau qui est le critère décisif, et pour le deuxième, c'est le débit. |

||

[[Fichier:Headstreams Apurimac and Hornillos.png|vignette|Les multiples affluents et sources du système fluvial du haut [[Río Apurímac|Apurímac]], dont l'une au Nevado Mismi est considérée comme la source la plus lointaine de l'Amazone.]] |

[[Fichier:Headstreams Apurimac and Hornillos.png|vignette|Les multiples affluents et sources du système fluvial du haut [[Río Apurímac|Apurímac]], dont l'une au Nevado Mismi est considérée comme la source la plus lointaine de l'Amazone.]] |

||

C'est ainsi que le cours d'eau principal de l'Amazone (difficile à établir pour le système fluvial le plus complexe du monde), au lieu de porter le même nom d'Amazone (ou ''Amazonas'') sur tout son parcours, change plusieurs fois de nom au long de son cours de ses sources à son embouchure, s'appelant successivement ''{{langue|es|río}}'' ou ''{{langue|pt|rio}}'' : Apacheta (ou bien Carhuasanta) ⇒ Lloquera ⇒ Challamayo ⇒ Hornillos (parfois appelé Monigote) ⇒ Apurímac ⇒ Ene ⇒ Tambo ⇒ Ucayali ⇒ Amazonas péruvien<ref group=note name="genre"/> ⇒ Solimões ⇒ Amazonas brésilien ; il va donc jusqu'à porter deux fois son nom (Amazonas), mais par intermittence !{{note|groupe=note |texte=Cette suite de noms différents émaillant le cours de l'Amazone est empruntée à l'article consacré au Río Apurímac, dans la section « [[Río Apurímac#La plus lointaine source de l'Amazone|La plus lointaine source de l'Amazone]] ». D'autres successions de noms pourraient être établies si l'on choisissait d'autres sources possibles pour l'Amazone, notamment dans sa branche hydrologique principale constituée par le [[Río Marañón|Marañon]]. On pourra voir de nombreux autres exemples et analyses de cette particularité [[hydronymique]] (de succession de toponymes différents pour un même fleuve) dans les sections « [[Confluence (hydrologie)#Nom du cours d'eau|Nom du cours d'eau]] » et « [[Confluence (hydrologie)#Difficultés d'application|Difficultés d'application]] » de l'article "Confluence".}} |

C'est ainsi que le cours d'eau principal de l'Amazone (difficile à établir pour le système fluvial le plus complexe du monde), au lieu de porter le même nom d'Amazone (ou ''Amazonas'') sur tout son parcours, change plusieurs fois de nom au long de son cours de ses sources à son embouchure, s'appelant successivement ''{{langue|es|río}}'' ou ''{{langue|pt|rio}}'' : Apacheta (ou bien Carhuasanta) ⇒ Lloquera ⇒ Challamayo ⇒ Hornillos (parfois appelé Monigote) ⇒ Apurímac ⇒ Ene ⇒ Tambo ⇒ Ucayali ⇒ Amazonas péruvien<ref group=note name="genre"/> ⇒ Solimões ⇒ Amazonas brésilien ; il va donc jusqu'à porter deux fois son nom (Amazonas), mais par intermittence !{{note|groupe=note |texte=Cette suite de noms différents émaillant le cours de l'Amazone est empruntée à l'article consacré au Río Apurímac, dans la section « [[Río Apurímac#La plus lointaine source de l'Amazone|La plus lointaine source de l'Amazone]] ». D'autres successions de noms pourraient être établies si l'on choisissait d'autres sources possibles pour l'Amazone, notamment dans sa branche hydrologique principale constituée par le [[Río Marañón|Marañon]]. On pourra voir de nombreux autres exemples et analyses de cette particularité [[hydronymique]] (de succession de toponymes différents pour un même fleuve) dans les sections « [[Confluence (hydrologie)#Nom du cours d'eau|Nom du cours d'eau]] » et « [[Confluence (hydrologie)#Difficultés d'application|Difficultés d'application]] » de l'article "Confluence".}} |

||

La raison de cette succession d'hydronymes, et de cette interruption de son hydronyme principal qui voit s'intercaler le nom de « Solimões » entre l'Amazone péruvienne et l'Amazone brésilienne, est probablement historique : en effet le cours complet de l'Amazone est longtemps resté obscur (d'ailleurs ses sources, sa branche mère et la taille de son embouchure partagée avec le [[Rio Tocantins]], sont encore controversées). |

La raison de cette succession d'hydronymes, et de cette interruption de son hydronyme principal qui voit s'intercaler le nom de « Solimões » entre l'Amazone péruvienne et l'Amazone brésilienne, est probablement historique : en effet le cours complet de l'Amazone est longtemps resté obscur (d'ailleurs ses sources, sa branche mère et la taille de son embouchure partagée avec le [[Rio Tocantins]], sont encore controversées). |

||

| Ligne 110 : | Ligne 113 : | ||

[[Fichier:Amazon origin at Mismi.jpg|vignette|gauche|La source la plus reconnue de l'Amazone<ref name="Petit Futé"/>, marquée d'une croix, à {{unité|5170|m}} au flanc du mont ''[[Nevado Mismi]]''<ref name="Lonely Planet"/> dans les Andes du Sud-Pérou ([[région d'Arequipa]]).]] |

[[Fichier:Amazon origin at Mismi.jpg|vignette|gauche|La source la plus reconnue de l'Amazone<ref name="Petit Futé"/>, marquée d'une croix, à {{unité|5170|m}} au flanc du mont ''[[Nevado Mismi]]''<ref name="Lonely Planet"/> dans les Andes du Sud-Pérou ([[région d'Arequipa]]).]] |

||

| ⚫ | Ainsi dans cette zone, les autochtones l'appelaient « Solimões » qui est un nom d'origine indigène (voir la section « [[Amazone (fleuve)#Hydronyme|Hydronyme]] » de l'article consacré à l'Amazone). Ce nom lui est resté pour la plupart des riverains et notamment pour l'ensemble des Brésiliens. Mais pour les Péruviens, les Colombiens et certains Brésiliens, les deux tronçons de l'Amazone concernés par cette zone portent des noms différents : la partie amont du cours amazonien qui va du confluent Marañon/Ucayali jusqu'à [[Tabatinga]]{{note|groupe=note|texte=La ville brésilienne de Tabatinga se trouve au [[tripoint]] lieu-dit des {{Traduction|langue=es|[[Tres fronteras|Tres Fronteras]]|trois frontières}} entre Pérou (Santa Rosa), Colombie ([[Leticia]]) et Brésil (Tabatinga). Attention à ne pas confondre ce lieu-dit des « Trois Frontières » avec un autre [[wikt:tripoint|tripoint]] célèbre, celui de la « [[Triple frontière]] » entre l'Argentine, le Brésil et le Paraguay, au confluent entre les rios [[Rio Iguaçu|Iguaçu]] et [[Rio Paraná|Paraná]] à [[Puerto Iguazú]] : voir les articles consacrés à ces toponymes, ainsi que la section « [[Confluence (hydrologie)#Rôle dans l'aménagement du territoire|Rôle dans l'aménagement du territoire]] » de l'article dédié à la confluence en hydrologie.}} |

||

| ⚫ | Ainsi dans cette zone, les autochtones l'appelaient « Solimões » qui est un nom d'origine indigène (voir la section « [[Amazone (fleuve)#Hydronyme|Hydronyme]] » de l'article consacré à l'Amazone). Ce nom lui est resté pour la plupart des riverains et notamment pour l'ensemble des Brésiliens. Mais pour les Péruviens, les Colombiens et certains Brésiliens, les deux tronçons de l'Amazone concernés par cette zone portent des noms différents : la partie amont du cours amazonien qui va du confluent Marañon/Ucayali jusqu'à [[Tabatinga]]{{note|groupe=note|texte=La ville brésilienne de Tabatinga se trouve au [[tripoint]] lieu-dit des {{Traduction|langue=es|[[Tres fronteras|Tres Fronteras]]|trois frontières}} entre Pérou (Santa Rosa), Colombie ([[Leticia]]) et Brésil (Tabatinga). Attention à ne pas confondre ce lieu-dit des « Trois Frontières » avec un autre [[wikt:tripoint|tripoint]] célèbre, celui de la « [[Triple frontière]] » entre l'Argentine, le Brésil et le Paraguay, au confluent entre les rios [[Rio Iguaçu|Iguaçu]] et [[Rio Paraná|Paraná]] à [[Puerto Iguazú]] : voir les articles consacrés à ces toponymes, ainsi que la section « [[Confluence (hydrologie)#Rôle dans l'aménagement du territoire|Rôle dans l'aménagement du territoire]] » de l'article dédié à la confluence en hydrologie.}} se nomme soit encore « [[Río Marañón|Marañon]] » (qui maintient alors son hydronyme après le confluent), soit déjà « Solimões », soit déjà « Amazonas ». Le tronçon brésilien qui le suit en aval, et va de Tabatinga jusqu'au confluent Rio Negro/Solimões près de [[Manaus]], se nomme soit « Solimões », soit déjà « Amazonas ». Mais ce n'est qu'à partir de ce dernier confluent que l'hydronyme « Amazonas » est validé par tout le monde. Pour tous les autres pays du monde, en général, le fleuve porte le nom d'Amazone depuis le confluent Marañon/Ucayali jusqu'à son embouchure dans l'[[Atlantique]] (sur cette question des hydronymes variables de l'Amazone, voir notamment l'article consacré au [[Rio Solimões]]). |

||

| ⚫ | Toujours est-il que depuis sa modeste source{{note|groupe=note|texte=(enfin il s'agit de la source de l'Amazone qui est la dernière homologuée en date et qui est considérée comme la source du réseau amazonien la plus éloignée de l'embouchure du fleuve<ref name="Petit Futé">{{Ouvrage |auteur1=Dominique Auzias |auteur2=Jean-Paul Labourdette |titre=Pérou 2018/2019 |éditeur=[[Petit Futé]] |année=2018 |pages totales=552 |isbn= |lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=8ec7DwAAQBAJ&pg=PT333&dq=Nevado+Mismi+Amazone |consulté le=24/11/2021}}.</ref>)}} dans les [[Cordillère des Andes|hauteurs andines]], qui sourd d'une fissure à {{unité|5170|m}} dans une falaise de la face nord du [[Nevado Mismi]]<ref name="Lonely Planet">{{Ouvrage |auteur1=Collectif |titre=Pérou |sous-titre=Arequipa et la région des canyons |éditeur=[[Lonely Planet]] |année=2016 |pages totales=138 |isbn= |lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=SVCyDAAAQBAJ&pg=PT68&dq=nevado+mismi+amazon |consulté le=24/11/2021}}.</ref> ({{unité|5597|m}} dans la [[Arequipa (département)|région d'Arequipa]] au sud du Pérou<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=On a découvert la source de l’Amazone |jour=2 |mois=01 |année=2001 |format=pdf |url=https://www.1jour1actu.com/monde/on_a_dcouvert_la_source_de_lamazone?output=pdf |site=1jour 1actu.com, chez [[Milan presse]] |consulté le= 08/12/2021}}. Autre lien pour le même article : [https://www.1jour1actu.com/monde/on_a_dcouvert_la_source_de_lamazone]</ref>), jusqu'à sa spectaculaire embouchure atlantique (un [[Estuaire et drainages côtiers de l'Amazone|delta complexe]]<ref name=" embouchure de l'Amazone "/>, redoublé par l'écoulement hypothétique de l'[[aquifère]] (souterrain donc) de l'[[Hamza (aquifère)|Hamza]] à {{unité|4000|m}} de profondeur<ref>{{article|langue=fr |périodique= |

||

| ⚫ | Toujours est-il que depuis sa modeste source{{note|groupe=note|texte=(enfin il s'agit de la source de l'Amazone qui est la dernière homologuée en date et qui est considérée comme la source du réseau amazonien la plus éloignée de l'embouchure du fleuve<ref name="Petit Futé">{{Ouvrage |auteur1=Dominique Auzias |auteur2=Jean-Paul Labourdette |titre=Pérou 2018/2019 |éditeur=[[Petit Futé]] |année=2018 |pages totales=552 |isbn= |lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=8ec7DwAAQBAJ&pg=PT333&dq=Nevado+Mismi+Amazone |consulté le=24/11/2021}}.</ref>)}} dans les [[Cordillère des Andes|hauteurs andines]], qui sourd d'une fissure à {{unité|5170|m}} dans une falaise de la face nord du [[Nevado Mismi]]<ref name="Lonely Planet">{{Ouvrage |auteur1=Collectif |titre=Pérou |sous-titre=Arequipa et la région des canyons |éditeur=[[Lonely Planet]] |année=2016 |pages totales=138 |isbn= |lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=SVCyDAAAQBAJ&pg=PT68&dq=nevado+mismi+amazon |consulté le=24/11/2021}}.</ref> ({{unité|5597|m}} dans la [[Arequipa (département)|région d'Arequipa]] au sud du Pérou<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=On a découvert la source de l’Amazone |jour=2 |mois=01 |année=2001 |format=pdf |url=https://www.1jour1actu.com/monde/on_a_dcouvert_la_source_de_lamazone?output=pdf |site=1jour 1actu.com, chez [[Milan presse]] |consulté le= 08/12/2021}}. Autre lien pour le même article : [https://www.1jour1actu.com/monde/on_a_dcouvert_la_source_de_lamazone]</ref>), jusqu'à sa spectaculaire embouchure atlantique (un [[Estuaire et drainages côtiers de l'Amazone|delta complexe]]<ref name=" embouchure de l'Amazone "/>, redoublé par l'écoulement hypothétique de l'[[aquifère]] (souterrain donc) de l'[[Hamza (aquifère)|Hamza]] à {{unité|4000|m}} de profondeur<ref>{{article|langue=fr |périodique=Le Monde |titre= Au Brésil, découverte d'un fleuve souterrain sous l'Amazone|sous-titre=baptisé "Hamza", il coule sous l'Amazone, à 4 000 mètres de profondeur, et comme lui, d'ouest en est|année=2011 |mois=08 |jour=26 |url=https://www.lemonde.fr/planete/article/2011/08/26/au-bresil-decouverte-d-un-fleuve-souterrain-sous-l-amazone_1563783_3244.html|consulté le=06/12/2021}}. Sur ce phénomène de l'important système hydrologique souterrain de l'Hamza sous l'Amazone, on pourra aussi consulter les références contrastées suivantes : ♦ {{Lien web|langue=fr|titre=Amazone : le fleuve souterrain découvert serait plutôt un "écoulement d'eau" |jour=30 |mois=08 |année=2011 |url=https://www.maxisciences.com/amazonie/amazone-le-fleuve-souterrain-decouvert-serait-plutot-un-ecoulement-d-eau_art16633.html |site=maxisciences.com |consulté le= 06/12/2021}}. ♦ {{Lien web|langue=fr|titre=Découverte d’une gigantesque rivière sous-terraine, 4 km en dessous de l’Amazone|jour=28 |mois=08 |année=2011 |url=https://www.gurumed.org/2011/08/28/dcouverte-dune-gingantesque-rivire-sous-terraine-4-km-en-dessous-de-lamazone/ |site=gurumed.org |consulté le= 06/12/2021}}. ♦ {{Lien web|langue=fr|auteur= Cécile Dumas |titre=Le fleuve Amazone n'a pas de "jumeau" souterrain |jour=30 |mois=08 |année=2011 |url=https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/le-fleuve-amazone-n-a-pas-de-jumeau-souterrain_6653 |site=Sciences et Avenir |consulté le= 06/12/2021}}. ♦ {{Lien web|langue=fr|auteur=Bruno Scala |titre=Hamza : un nouveau "fleuve" à 4.000 mètres sous l'Amazone|année=2011, révisé en 2021|url=https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/geologie-hamza-nouveau-fleuve-4000-metres-sous-amazone-33064/ |site=futura-sciences.com |consulté le= 06/12/2021}}. ♦ Voir aussi la section « [[Amazone (fleuve)#Embouchure du fleuve|Embouchure du fleuve]] » de l'article consacré au fleuve Amazone.</ref>), et quels que soient les multiples noms que l'on donne à sa branche maîtresse, ce fleuve géant parcourt pas moins de {{unité|6992|km}}<ref name="Lonely Planet"/> pour sa branche la plus longue définie par le cours Amazone - Solimões - Ucayali - Apurímac, et même {{unité|7025|km}}<ref>{{Ouvrage|langue=fr|nom=[[Paul Robert (lexicographe)|Paul Robert]], [[Alain Rey]] ''et alii'' |titre=[[Le Petit Robert des noms propres|Le Petit Robert 2 (illustré, des noms propres)]] |éditeur=S.N.L. Le Robert |année=1977 ({{3e}} édition) |isbn=2-85036-003-1|pages totales=1992|passage=57}}.</ref>{{,}}<ref>{{Lien web|langue=fr|auteur=Pierre Carrière|titre=AMAZONE, fleuve|url=https://www.universalis.fr/encyclopedie/amazone-fleuve/|site=Encyclopædia Universalis [en ligne]|consulté le=07/12/2021|passage=§ 2 : "le Bassin" }}.</ref> au maximum si l'on y inclut le bras nommé [[Rio Pará (Pará)|rio Pará]] situé au sud de l'[[île de Marajó]] dans l'embouchure que l'Amazone partage avec le [[rio Tocantins]]<ref>{{article|langue=fr |périodique=Revue des sciences de l'eau - Volume 23 - N°3 |auteur=Jacques Callède ''et alii''|titre=Les apports en eau de l'Amazone à l'Océan Atlantique |année=2010|url=https://www.erudit.org/fr/revues/rseau/2010-v23-n3-rseau3946/044688ar.pdf|format=PDF|consulté le=05/12/2021}}.</ref>. Par comparaison, le [[Nil]] ferait au maximum {{unité|6895|km}} dans sa branche Nil - Nil Blanc - Kagera, le [[Yangzi Jiang]] {{unité|6380|km}}, et le complexe Mississippi - Missouri - Jefferson {{unité|6275|km}} (voir l'article détaillé ''"[[Liste des plus longs cours d'eau]]"''). Mais toutes ces longueurs sont sujettes à controverses car les modes de calcul sont divers et complexes (voir à ce sujet la "note 1" des articles consacrés à l'[[Amazone (fleuve)|Amazone]] et au [[Nil]]). |

||

Toujours est-il que le bassin versant de l'Amazone est presque le double du deuxième plus grand bassin du monde (celui du Congo), ce fleuve hors norme draine les eaux de 40% de son continent et de la plus grande [[Forêts décidues humides tropicales et subtropicales|forêt tropicale humide]] [[Forêt primaire|primaire]] du monde, d'importance cruciale (et si fragile malgré son immensité) ; enfin il lui donne son nom : [[Forêt amazonienne|Amazonie]]. |

Toujours est-il que le bassin versant de l'Amazone est presque le double du deuxième plus grand bassin du monde (celui du Congo), ce fleuve hors norme draine les eaux de 40% de son continent et de la plus grande [[Forêts décidues humides tropicales et subtropicales|forêt tropicale humide]] [[Forêt primaire|primaire]] du monde, d'importance cruciale (et si fragile malgré son immensité) ; enfin il lui donne son nom : [[Forêt amazonienne|Amazonie]]. |

||

{{message galerie}} |

|||

<gallery mode="packed" caption="La « [[Rencontre des Eaux]] » où le [[Rio Negro (Amazone)|Rio Negro]] et le [[Rio Solimões]] se joignent pour donner naissance à l'[[Amazone (fleuve)|Amazone]] :"> |

<gallery mode="packed" caption="La « [[Rencontre des Eaux]] » où le [[Rio Negro (Amazone)|Rio Negro]] et le [[Rio Solimões]] se joignent pour donner naissance à l'[[Amazone (fleuve)|Amazone]] :"> |

||

Fichier:SOBREVOANDO O ENCONTRO DAS AGUAS MANAUS-AM - panoramio.jpg|''{{langue|pt|Encontro das Águas}}'', le confluent vu d'avion à 8 km en aval de [[Manaus]] le 24 juillet 2005. |

Fichier:SOBREVOANDO O ENCONTRO DAS AGUAS MANAUS-AM - panoramio.jpg|''{{langue|pt|Encontro das Águas}}'', le confluent vu d'avion à 8 km en aval de [[Manaus]] le 24 juillet 2005. |

||

| Ligne 125 : | Ligne 129 : | ||

=== Le Nil « double » === |

=== Le Nil « double » === |

||

[[Fichier:Sudan from sky.jpg|vignette|gauche|Vue aérienne, dans le sens du courant, du [[Nil Bleu]], l'un des deux principaux affluents du Nil, peu avant sa confluence avec le Nil Blanc à [[Khartoum]] (capitale du Soudan). Au premier plan le Nil Bleu vient du bas, puis vire à droite (vers le nord), enserrant entre ses deux bras l'[[île de Tuti|île fluviale de Tuti]], et le Nil Blanc vient de gauche tout en haut. Le Nil tout court (ou tout long, plutôt!...), qui naît de la conjonction de ses deux branches, débute sur l'extrême droite de la photo, après la pointe droite de l'île.]] |

[[Fichier:Sudan from sky.jpg|vignette|gauche|Vue aérienne, dans le sens du courant, du [[Nil Bleu]], l'un des deux principaux affluents du Nil, peu avant sa confluence avec le Nil Blanc à [[Khartoum]] (capitale du Soudan). Au premier plan le Nil Bleu vient du bas, puis vire à droite (vers le nord), enserrant entre ses deux bras l'[[île de Tuti|île fluviale de Tuti]], et le Nil Blanc vient de gauche tout en haut. Le Nil tout court (ou tout long, plutôt!...), qui naît de la conjonction de ses deux branches, débute sur l'extrême droite de la photo, après la pointe droite de l'île.]] |

||

| ⚫ | [[File:Khartoum ISS010E23451 lrg.jpg|thumb|Photo satellitaire (par un astronaute) de la zone de confluence des Nil Bleu (à droite) et Blanc. On distingue, de gauche à droite, les villes |

||

| ⚫ | Pour le [[Nil]] et son [[wikt:hydronymie|hydronymie]], ou pourrait dire qu'il se produit le phénomène inverse de celui de l'Amazone, laquelle voit son cours principal changer de nom à chaque confluence. En revanche, pour le Nil, ce sont au contraire ses deux affluents principaux qui portent en amont le même nom que lui mais décliné par couleur : [[Nil Blanc]] et [[Nil Bleu]], un peu comme si à Manaus une « Amazone noire » (le |

||

| ⚫ | [[File:Khartoum ISS010E23451 lrg.jpg|thumb|Photo satellitaire (par un astronaute) de la zone de confluence des Nil Bleu (à droite) et Blanc. On distingue, de gauche à droite, les villes d'Omdurman, Khartoum et Bahri, et l'[[île de Tuti]] au centre du confluent. Et l'on constate que même à leur confluent, et même en début avril au plus fort de la saison sèche (bancs de sable visibles sur le Ni Bleu), les deux affluents sont difficiles à comparer.]] |

||

| ⚫ | Mais dans le cas du Nil, la complexité de son bassin (avec des déviations, des écoulements souterrains, des lacs, des îles, l'importance de l'[[évaporation]] et de l'[[évapotranspiration]] |

||

| ⚫ | Pour le [[Nil]] et son [[wikt:hydronymie|hydronymie]], ou pourrait dire qu'il se produit le phénomène inverse de celui de l'Amazone, laquelle voit son cours principal changer de nom à chaque confluence. En revanche, pour le Nil, ce sont au contraire ses deux affluents principaux qui portent en amont le même nom que lui mais décliné par couleur : [[Nil Blanc]] et [[Nil Bleu]], un peu comme si à Manaus une « Amazone noire » (le rio Negro) rejoignait une « Amazone Jaune » (le rio Solimões), pour former « l'Amazone » tout court. |

||

| ⚫ | Mais dans le cas du Nil, la complexité de son bassin (avec des déviations, des écoulements souterrains, des lacs, des îles, l'importance de l'[[évaporation]] et de l'[[évapotranspiration]]…), ainsi que la grande amplitude de variabilité saisonnière de son débit entre saison sèche (de janvier à juin) et saison humide (de juillet à décembre donc), rendent difficiles la détermination de son cours principal depuis sa source (longtemps incertaine), ainsi que la comparaison de ses affluents principaux. |

||

De plus, la longue quête historique, devenue mythique, de ses sources{{note|groupe=note|texte=Voir à ce sujet la section « [[Nil #La recherche des sources du Nil|La recherche des sources du Nil]] » de l'article consacré au très long fleuve sacré du Nil.}}, la difficulté de remonter ses deux affluents principaux jusqu'au plus près de leurs sources qui se brouillent en amont d'un grand lac pour chacun des deux (le [[lac Victoria]] pour le Nil Blanc et le [[lac Tana]] pour le Nil Bleu) a longtemps maintenu le mystère sur son cours complet. Et ce jusqu'au {{s-|XIX}} (avec les fameuses expéditions de [[Henry Morton Stanley|Stanley]] et [[David Livingstone|Livingstone]] et avant eux de [[ Richard Francis Burton|Burton]] et [[John Hanning Speke|Speke]]), et même jusqu'à l'époque contemporaine, puisque c'est seulement en 2004 et 2005 que l'on a pu naviguer sur l'intégralité des cours du Nil (Nil Blanc et Bleu) depuis leurs sources respectives, et seulement en 2006 qu'aurait été identifiée sa source la plus lointaine dans la forêt équatoriale de [[Nyungwe (Rwanda)|Nyungwe]], dans le sud-ouest du [[Rwanda]], à {{unité|2428|mètres}} d'altitude portant la longueur du fleuve à {{unité|6718|kilomètres}} au lieu des {{nombre|6611}} précédemment établis<ref> |

De plus, la longue quête historique, devenue mythique, de ses sources{{note|groupe=note|texte=Voir à ce sujet la section « [[Nil #La recherche des sources du Nil|La recherche des sources du Nil]] » de l'article consacré au très long fleuve sacré du Nil.}}, la difficulté de remonter ses deux affluents principaux jusqu'au plus près de leurs sources qui se brouillent en amont d'un grand lac pour chacun des deux (le [[lac Victoria]] pour le Nil Blanc et le [[lac Tana]] pour le Nil Bleu) a longtemps maintenu le mystère sur son cours complet. Et ce jusqu'au {{s-|XIX}} (avec les fameuses expéditions de [[Henry Morton Stanley|Stanley]] et [[David Livingstone|Livingstone]] et avant eux de [[ Richard Francis Burton|Burton]] et [[John Hanning Speke|Speke]]), et même jusqu'à l'époque contemporaine, puisque c'est seulement en 2004 et 2005 que l'on a pu naviguer sur l'intégralité des cours du Nil (Nil Blanc et Bleu) depuis leurs sources respectives, et seulement en 2006 qu'aurait été identifiée sa source la plus lointaine dans la forêt équatoriale de [[Nyungwe (Rwanda)|Nyungwe]], dans le sud-ouest du [[Rwanda]], à {{unité|2428|mètres}} d'altitude portant la longueur du fleuve à {{unité|6718|kilomètres}} au lieu des {{nombre|6611}} précédemment établis<ref>{{Lien web|langue=fr|auteur=Christophe Olry |titre=Expédition : découverte de la plus lointaine source du Nil |jour=4 |mois=avril |année=2006 |url=https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/terre-expedition-decouverte-plus-lointaine-source-nil-8624/ |site=futura-sciences.com |consulté le= 22/11/2021}}.</ref>. Une autre source du Nil, encore plus méridionale, avait été identifiée en 1934 au [[Burundi]] sur le [[mont Kikizi]] dans la commune de [[Rutovu]]<ref>{{Lien web|langue=fr|auteur=UNESCO, listes d'inscription au patrimoine mondial |titre=Gasumo, la source la plus méridionale du Nil |jour=09 |mois=05 |année=2007 |url=https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5144/ |site=unesco.org |consulté le= 22/11/2021}}.</ref>. |

||

C'est aussi pour ces raisons que le spectaculaire phénomène des crues du Nil, divinisé dans l’Égypte antique sous les traits de [[Hâpy]], et lui apportant l'eau et la vie en plein désert au cœur même de la saison la plus chaude, est lui aussi longtemps resté mystérieux. |

C'est aussi pour ces raisons que le spectaculaire phénomène des crues du Nil, divinisé dans l’Égypte antique sous les traits de [[Hâpy]], et lui apportant l'eau et la vie en plein désert au cœur même de la saison la plus chaude, est lui aussi longtemps resté mystérieux. |

||

| Ligne 136 : | Ligne 142 : | ||

[[File:Nile-fr.svg|vignette|gauche|Le cours du Nil (simplifié), avec le Nil Blanc et le Nil Bleu.]] |

[[File:Nile-fr.svg|vignette|gauche|Le cours du Nil (simplifié), avec le Nil Blanc et le Nil Bleu.]] |

||

[[File:Confluence of white and blue Nile (2) (33660127450).jpg|thumb|Point de confluence entre le Nil Bleu (venant de droite) et le Nil Blanc (venant de gauche), à la pointe nord de l'île de Tuti où commence la branche maîtresse du Nil (longtemps considéré comme le plus long fleuve du monde). On distingue la différence de teinte des eaux qui justifie leurs deux hydronymes ; mais elle est ici moins marquée que celle du confluent rio Solimões/rio Negro.]] |

[[File:Confluence of white and blue Nile (2) (33660127450).jpg|thumb|Point de confluence entre le Nil Bleu (venant de droite) et le Nil Blanc (venant de gauche), à la pointe nord de l'île de Tuti où commence la branche maîtresse du Nil (longtemps considéré comme le plus long fleuve du monde). On distingue la différence de teinte des eaux qui justifie leurs deux hydronymes ; mais elle est ici moins marquée que celle du confluent rio Solimões/rio Negro.]] |

||

Enfin, ses deux affluents principaux sont tellement différents que leur importance et leurs contributions respectives pour le débit moyen global du système fluvial du Nil sont difficiles à comparer. En effet, le Nil Blanc est de loin le plus long et le plus constant des deux, mais il ne contribue que pour 30% au débit annuel du Nil ; néanmoins sa contribution monte jusqu'à 70% et plus pendant la saison sèche des basses eaux. À l'opposé, le Nil Bleu est lui très épisodique : très faible en saison sèche et très puissant en saison humide (l'été), il contribue pour 70% du débit annuel du Nil, et, associé à l'[[Atbara (rivière)|Atbara]] (un affluent secondaire qui vient aussi d’[[Éthiopie]] et qui est encore plus épisodique, presque à sec en hiver), on a calculé que |

Enfin, ses deux affluents principaux sont tellement différents que leur importance et leurs contributions respectives pour le débit moyen global du système fluvial du Nil sont difficiles à comparer. En effet, le Nil Blanc est de loin le plus long et le plus constant des deux, mais il ne contribue que pour 30% au débit annuel du Nil ; néanmoins sa contribution monte jusqu'à 70% et plus pendant la saison sèche des basses eaux. À l'opposé, le Nil Bleu est lui très épisodique : très faible en saison sèche et très puissant en saison humide (l'été), il contribue pour 70% du débit annuel du Nil, et, associé à l'[[Atbara (rivière)|Atbara]] (un affluent secondaire qui vient aussi d’[[Éthiopie]] et qui est encore plus épisodique, presque à sec en hiver), on a calculé que leur contribution s'élève à 90% de l'eau et 96% des sédiments transportés par le Nil en été<ref>{{article|langue=en |périodique=Quaternary Science Reviews, n°26 |auteur=Michael H. Marshall, Henry F. Lamb, Paul V. Coombes, Michael H. Marshall, Mohammed Umer, Sarah J. Davies, Eshete Dejen|traduction=Le dessèchement du Lac Tana, source du Nil Bleu au cours du dernier [[Pléistocène supérieur|Pléistocène]]|titre=Late Pleistocene desiccation of Lake Tana, source of the Blue Nile|année=2007|url=https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-38ac0a65-a0dd-33b6-aaf9-efee4a1fc6ab|passage=287-299|consulté le=22/11/2021}}.</ref>, et à moins de 10 à 20% pendant la saison sèche (en hiver, donc). C'est même cette disparité qui expliquait les crues antiques du Nil jusqu'à la construction des barrages de retenue et de régulation. |

||

Ce sont probablement toutes ces incertitudes sur les sources et le cours total du Nil, ainsi que sur l'apport respectif de ses deux grands affluents, qui expliquent que l'on a préféré, dans l’expectative, appeler chacun d'eux « Nil » comme leur résultante distributaire, accréditant l'idée que le Nil a au moins deux origines et de multiples sources. |

Ce sont probablement toutes ces incertitudes sur les sources et le cours total du Nil, ainsi que sur l'apport respectif de ses deux grands affluents, qui expliquent que l'on a préféré, dans l’expectative, appeler chacun d'eux « Nil » comme leur résultante distributaire, accréditant l'idée que le Nil a au moins deux origines et de multiples sources. |

||

Quoi qu'il en soit, ces règles de discrimination cours tributaire / cours distributaire, et de détermination de la continuité fluviale souffrent donc de nombreuses exceptions, et parfois des considérations historiques, politiques, et des traditions culturelles l’emportent sur la théorie géographique et les "mensurations" [[Hydrologie|hydrologiques]]<ref name="Mississippi"/>. |

|||

=== Le cas atypique du Mississippi === |

=== Le cas atypique du Mississippi === |

||

| Ligne 146 : | Ligne 153 : | ||

[[Fichier:CairoIL from space annotated.jpg|vignette|La confluence de l'Ohio (venant de droite) et du Mississippi (au centre gauche) près de la petite ville de [[Cairo (Illinois)|Cairo]] (dans l'[[Illinois]]) : sur ce cliché pris par un astronaute, on perçoit la puissance plus grande de l'affluent. La différence de couleurs des deux flux indique que ceux-ci ne se mélangent pas avant 5 à {{unité|6|km}} vers l'aval. La couleur plus brune {{Incise| inhabituelle}} de l'Ohio est expliquée par les fortes pluies de décembre 2005 sur les [[Appalaches]] et le nord-est américain, qui induisent une quantité inhabituelle de sédiments charriés par l'Ohio.]] |

[[Fichier:CairoIL from space annotated.jpg|vignette|La confluence de l'Ohio (venant de droite) et du Mississippi (au centre gauche) près de la petite ville de [[Cairo (Illinois)|Cairo]] (dans l'[[Illinois]]) : sur ce cliché pris par un astronaute, on perçoit la puissance plus grande de l'affluent. La différence de couleurs des deux flux indique que ceux-ci ne se mélangent pas avant 5 à {{unité|6|km}} vers l'aval. La couleur plus brune {{Incise| inhabituelle}} de l'Ohio est expliquée par les fortes pluies de décembre 2005 sur les [[Appalaches]] et le nord-est américain, qui induisent une quantité inhabituelle de sédiments charriés par l'Ohio.]] |

||

Ainsi |

Ainsi l'attestent, entre autres, les images satellites de la [[Constellation de satellites|constellation]] ''« [[Sentinel-2]] »'' du [[programme Copernicus]]<ref name="Mississippi"/> offrant des vues de deux points cruciaux de son cours. L'un de ces clichés est pris au niveau de la ville de [[Cairo (Illinois)|Cairo]] (dans l'[[Illinois]]) qui se situe au point de confluence entre le Mississippi et son important affluent : l'[[Ohio (rivière)|Ohio]]. D'ailleurs les grands confluents sont souvent des sites propices à l'établissement urbain<ref name="éduscol"/>{{,}}{{note|groupe=note|texte=Voir de nombreux exemples de ce phénomène d'implantation urbaine privilégiée sur les sites de confluence fluviale (avec ses exceptions de décalage relatif entre la situation de confluence et le site même du confluent), ainsi qu'une analyse de ses raisons prioritaires malgré les risques accrus d'inondation, dans la section « [[Confluence (hydrologie)#Rôle dans l'aménagement du territoire|Rôle dans l'aménagement du territoire]] » de l'article consacré à la confluence.}}. |

||

Or sur ces clichés satellitaires du point de confluence Ohio/Mississippi, on constate que la rivière Ohio est considérablement plus large et plus puissante que le fleuve Mississippi, fait confirmé par la mesure de son débit moyen au confluent qui est de {{unité|7960|m³}} par seconde contre {{unité|5897|m³}} par seconde pour le Mississippi (seulement 74% de celui de l'Ohio). Celle-ci apparaîtrait donc logiquement comme le cours d'eau principal<ref name="Mississippi"/>. Mais comme le Mississippi dans son cours supérieur (''Upper Mississippi River'') est plus long que l’Ohio au confluent ({{unité|2000|km}} contre {{unité|1579|km}}<ref name="Mississippi"/>), et que son [[bassin hydrographique]] est légèrement plus grand que celui de l'Ohio, c'est donc le Mississippi qui a été désigné comme le fleuve et l'Ohio considéré comme son tributaire. Mais cela n'a pas été toujours le cas : les [[Autochtones d'Amérique|populations autochtones amérindiennes]] considéraient, elles, que l'Ohio était le fleuve depuis sa source jusqu'au delta, et que le Mississippi supérieur était son affluent. |