« Henryk Sienkiewicz » : différence entre les versions

orthographe |

m Renommage de la catégorie Catégorie:Docteur honoris causa de l'université jagellonne de Cracovie en Catégorie:Docteur honoris causa de l'université Jagellon de Cracovie : voir l'article |

||

| (42 versions intermédiaires par 24 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{Voir homonymes|Sienkiewicz}} |

|||

{{Infobox Écrivain |

{{Infobox Écrivain |

||

| nom = Henryk Sienkiewicz |

| nom = Henryk Sienkiewicz |

||

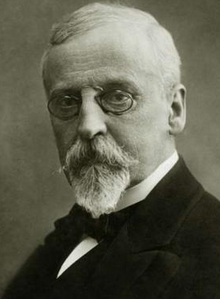

| image = |

| image = Sienkiewicz Henryk.png |

||

| légende = Henryk Sienkiewicz |

| légende = Henryk Sienkiewicz |

||

| nom de naissance = Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz |

| nom de naissance = Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz |

||

| surnom = |

| surnom = |

||

| activités = [[Écrivain]] |

| activités = [[Écrivain]] |

||

| date de naissance = |

| date de naissance = 5 mai 1846 |

||

| lieu de naissance = [[Wola Okrzejska]] |

| lieu de naissance = [[Wola Okrzejska]] |

||

| date de décès = |

| date de décès = 15 novembre 1916 |

||

| lieu de décès = [[Vevey]] |

| lieu de décès = [[Vevey]] |

||

| langue = [[Polonais]] |

| langue = [[Polonais]] |

||

| Ligne 24 : | Ligne 25 : | ||

}} |

}} |

||

'''Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz''' [[Armorial de la noblesse polonaise|armoiries]] Oszyk, né le {{date de naissance|5|mai|1846|en littérature}} à [[Wola Okrzejska]] et mort le {{Date de décès|15|novembre|1916|en littérature}} à [[Vevey]], est un écrivain et philanthrope polonais. Le plus grand romancier polonais de son époque, il jouit de son vivant d'une renommée internationale<ref>Cf. [http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1905/sienkiewicz-bio.html Site officiel des prix Nobel]</ref> grâce à l'immense succès de son roman ''[[Quo vadis ? (roman)|Quo vadis ?]]'' (1896), qui lui vaut une réputation universelle et le [[prix Nobel de littérature]] en [[1905]]<ref name="JRY5F1">[http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1905/sienkiewicz-bio.html Site officiel des Prix Nobel]</ref>. Il a également milité pour les droits des [[Polonais (peuple)|Polonais]], alors sous occupation [[Prusse|prussienne]] puis [[Empire russe|russe]]. |

'''Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz''' [[Armorial de la noblesse polonaise|armoiries]] Oszyk, né le {{date de naissance|5|mai|1846|en littérature}} à [[Wola Okrzejska]] et mort le {{Date de décès|15|novembre|1916|en littérature}} à [[Vevey]], est un écrivain et philanthrope polonais. Le plus grand romancier polonais de son époque, il jouit de son vivant d'une renommée internationale<ref>Cf. [http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1905/sienkiewicz-bio.html Site officiel des prix Nobel].</ref> grâce à l'immense succès de son roman ''[[Quo vadis ? (roman)|Quo vadis ?]]'' (1896), qui lui vaut une réputation universelle et le [[prix Nobel de littérature]] en [[1905]]<ref name="JRY5F1">[http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1905/sienkiewicz-bio.html Site officiel des Prix Nobel.]</ref>. Il a également milité pour les droits des [[Polonais (peuple)|Polonais]], alors sous occupation [[Prusse|prussienne]] puis [[Empire russe|russe]]. |

||

== Biographie == |

== Biographie == |

||

Fils de Józef Sienkiewicz et Stefania née Cieciszowska, Henryk Sienkiewicz est |

Fils de Józef Sienkiewicz et Stefania née Cieciszowska, Henryk Sienkiewicz est né au sein d'une noblesse polonaise appauvrie, dans le petit domaine de sa branche maternelle de [[Wola Okrzejska]] près de [[Lublin]], à l'époque en zone russe. Sa mère, qui écrit des vers qu'elle publie dans divers journaux, donne très tôt à son fils le goût de la littérature. La famille œuvre activement pour l’indépendance de la Pologne. Ce patriotisme sera très présent dans les écrits du futur auteur. |

||

Avec son frère aîné et ses quatre sœurs cadettes, Henryk est d'abord éduqué par un précepteur, puis, à partir de 1858, il poursuit son éducation dans un collège à Varsovie. Trois années plus tard, ses parents, ruinés, le rejoignent à la capitale, après avoir dû vendre leurs terres. Ne pouvant pas compter sur une aide |

Avec son frère aîné et ses quatre sœurs cadettes, Henryk est d'abord éduqué par un [[précepteur (éducation)|précepteur]], puis, à partir de 1858, il poursuit son éducation dans un collège à [[Varsovie]]. Trois années plus tard, ses parents, ruinés, le rejoignent à la capitale, après avoir dû vendre leurs terres. Ne pouvant pas compter sur une aide financière de ses parents, Sienkiewicz est obligé de travailler et s'engage comme précepteur dans la famille Weyher à [[Płońsk]]. Il y prépare seul son baccalauréat, qu'il obtient en {{date-|septembre 1866}}. Il intègre peu après l’université, au mois de {{date-|février 1867}}, où il entame des études d'abord en faculté de médecine puis en droit, puis en lettres jusqu'en 1872. |

||

Tout en poursuivant ses études universitaires, il entame une carrière de journaliste. Il |

Tout en poursuivant ses études universitaires, il entame une carrière de journaliste. Il attend pourtant deux années et le {{date-|18 avril 1869}} pour voir son premier article publié dans la presse polonaise : une critique théâtrale pour le ''[[Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych|Przegląd Tygodniowy]]''. Au cours de l’été 1872, un autre journal, ''[[Wieniec (périodique)|Wieniec]]'', publie une de ses nouvelles, ''En vain''. La même année, alors que Sienkiewicz abandonne l’université, le ''Przegląd Tygodniowy'' édite deux volumes de ses nouvelles, intitulés ''Les Humoresques''. Ces premières œuvres sont à dominante satirique. |

||

Il devient chroniqueur pour le journal ''[[Gazeta Polska (1826-1907)|Gazeta Polska]]''. Ses revenus lui permettent d'entreprendre en 1874 un premier voyage à l’étranger, en [[Belgique]] et en [[France]]. En 1876, il entreprend un voyage aux [[États-Unis]] en qualité de correspondant du ''Gazeta Polska''. De ce périple de deux ans, au cours duquel il |

Il devient chroniqueur pour le journal ''[[Gazeta Polska (1826-1907)|Gazeta Polska]]''. Ses revenus lui permettent d'entreprendre en 1874 un premier voyage à l’étranger, en [[Belgique]] et en [[France]]. En 1876, il entreprend un voyage aux [[États-Unis]] en qualité de correspondant du ''Gazeta Polska''. De ce périple de deux ans, au cours duquel il vit de petits emplois et du soutien de la [[diaspora polonaise]] - notamment californienne - il rapporte ses ''Lettres d’Amérique''. Il y relate, avec un grand sens de l'observation et avec humour, ses expériences et impressions sur les Amérindiens, les Américains polonais, la nature et la vie sauvage américaines. Parues d'abord dans la ''Gazeta Polska'', ces ''Lettres'' sont traduites dans neuf langues et valent à son auteur d'être reconnu aux États-Unis. |

||

Il fait de nombreux séjours en France et en Italie. Au mois de {{date-|septembre 1879}}, il est à Venise : il y fait la connaissance de Maria Szetkiewicz qu'il épouse le {{date-|18 septembre 1881}}. Après la naissance de deux enfants, Maria contracte la tuberculose et en meurt le {{date-|19 octobre 1885}}, à 31 ans, quatre ans après leur mariage. |

Il fait de nombreux séjours en France et en Italie. Au mois de {{date-|septembre 1879}}, il est à Venise : il y fait la connaissance de Maria Szetkiewicz qu'il épouse le {{date-|18 septembre 1881}}. Après la naissance de deux enfants, Maria contracte la tuberculose et en meurt le {{date-|19 octobre 1885}}, à 31 ans, quatre ans après leur mariage. |

||

En 1883, Sienkiewicz commence la rédaction de ses grands romans nationaux : ''[[Par le fer et par le feu (roman)|Par le fer et par le feu]]'', ''Le Déluge'' et ''Messire Wołodyjowski''. Ce cycle forme une trilogie dans laquelle revit le passé glorieux de la [[Pologne]] du {{s-|XVII}}, trilogie qui |

En 1883, Sienkiewicz commence la rédaction de ses grands romans nationaux : ''[[Par le fer et par le feu (roman)|Par le fer et par le feu]]'', ''Le Déluge'' et ''Messire Wołodyjowski''. Ce cycle forme une trilogie dans laquelle revit le passé glorieux de la [[Pologne]] du {{s-|XVII}}, trilogie qui vaut à son auteur l’admiration sans bornes de ses compatriotes, puis du public étranger, mais soulève l'inquiétude de la censure russe. I. Jankul, censeur de Varsovie, prévient Sienkiewicz qu'il ne permettra plus la publication d’aucune autre œuvre ayant pour thème l'histoire de la Pologne<ref>Henryk Markiewicz : ''Sienkiewicz, Henryk Adam Aleksander Pius'', [[Polski Słownik Biograficzny]], vol. XXXVII, 1997, {{p.|208}}.</ref>. Sienkiewicz écrit ensuite deux romans de mœurs : ''[[Sans Dogme]]'' et ''La Famille Połaniecki''. |

||

[[File:J.Mien-Portret Henryka Sienkiewicza w stroju safari.jpg|thumb|left|Portrait en studio de Henryk Sienkiewicz habillé pour un [[safari]] (par J. Mien-Portret)]] |

[[File:J.Mien-Portret Henryka Sienkiewicza w stroju safari.jpg|thumb|left|Portrait en studio de Henryk Sienkiewicz habillé pour un [[safari]] (par J. Mien-Portret).]] |

||

En {{date-|janvier 1891}}, il embarque pour l'Afrique où il prend part à des parties de chasse en Afrique du Sud. De ce voyage, il écrira les ''Lettres d'Afrique''. |

En {{date-|janvier 1891}}, il embarque pour l'Afrique où il prend part à des parties de chasse en Afrique du Sud. De ce voyage, il écrira les ''Lettres d'Afrique''. |

||

A l'âge de quarante-sept ans, il se remarie, le {{date-|11 novembre 1893}}, avec Maria Romanowska-Wołodkowicz (1874-1966), âgée de dix-neuf ans et fille adoptive d'un riche négociant d'[[Odessa]], mais celle-ci le quitte deux semaines après le mariage. Sienkiewicz accuse alors la famille de celle-ci d'avoir comploté la chose. Le pape lui accorde l'annulation de son mariage le {{date-|13 décembre 1895}}. En 1904, à l'âge de cinquante-huit ans, il convole en troisièmes noces avec une cousine éloignée, Maria Babska (1864-1925). |

|||

C'est en {{date-|mars 1895}} que Henryk Sienkiewicz commence à publier ''[[Quo vadis ? (roman)|Quo vadis ?]]'' en feuilleton dans la ''Gazeta Polska'', le journal pour lequel il avait travaillé plus jeune en tant que journaliste. Ce roman, qui relate la persécution des premiers chrétiens dans l'[[Empire romain]] |

C'est en {{date-|mars 1895}} que Henryk Sienkiewicz commence à publier ''[[Quo vadis ? (roman)|Quo vadis ?]]'' en feuilleton dans la ''Gazeta Polska'', le journal pour lequel il avait travaillé plus jeune en tant que journaliste. Ce roman, qui relate la persécution des premiers chrétiens dans l'[[Empire romain]] sous [[Néron]], est un phénomène de la littérature mondiale. Rarement un livre a atteint un tel nombre d'éditions (il est traduit dans plus de quarante langues) : en France, c'est le roman le plus vendu en 1900<ref>''« Un best-seller » 1900 : « Quo vadis ? »'' de Maria Kosko ; Paris : J. Corti, 1961, 185 p., {{22e|édition}} (cf. [http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37475946g/PUBLIC notice n°: FRBNF37475946 de la BnF]).</ref>, et des chevaux participant à la course hippique du [[Grand Prix de Paris (course de plat)|Grand Prix de Paris]] portent le nom des personnages du roman<ref>{{pl}} Janina Kulczycka-Saloni : ''[Henryk Sienkiewicz: Materiały zebrała i wstępem opatrzyła Janina Kulczycka-Saloni'', 1966 [https://books.google.fr/books?id=l4F0AAAAIAAJ&hl=fr Lire en ligne]. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkołnych. {{p.|67}}. Consulté le 18 mai 2013.]</ref> ; aux États-Unis, {{formatnum:800000}} exemplaires se vendront en huit mois. Le roman est adapté au cinéma dès 1901. ''Quo vadis ?'' vaut à son auteur le [[prix Nobel de littérature]] en 1905 et une renommée internationale. Pour éviter les journalistes et les fans importuns, Sienkiewicz doit maintenant voyager parfois incognito. |

||

[[File: |

[[File:PL-SK Oblęgorek, Pałacyk Henryka Sienkiewicza 2018-08-22--16-29-17-001.jpg|thumb|Château des Sienkiewicz à Oblęgorek, près de [[Kielce]] ]] |

||

L'auteur revient ensuite à l’histoire de la Pologne avec ''[[Les Chevaliers teutoniques]]'', publié en 1900, qui |

L'auteur revient ensuite à l’histoire de la Pologne avec ''[[Les Chevaliers teutoniques]]'', publié en 1900, qui est un autre grand succès ; ce roman est considéré comme sa dernière grande œuvre. La même année, une souscription nationale est lancée en Pologne pour récolter des fonds permettant le rachat du château ancestral de son père à [[Oblęgorek]], près de [[Kielce]] (aujourd’hui un musée)<ref name="JRY5F1" />. |

||

En 1912, Sienkiewicz publie son unique roman pour la jeunesse ''Au Désert et dans la brousse'', traduit en français en 1934, sous le titre |

En 1912, Sienkiewicz publie son unique roman pour la jeunesse : ''Au Désert et dans la brousse'', traduit en français en 1934, sous le titre ''[[Le Gouffre noir]]'', souvenir d'un voyage en Afrique effectué en 1891. Avec ses descriptions magistrales, ses scènes d'actions palpitantes et pleines d'humour et ses personnages émouvants, ce roman, devenu un classique, remporte un grand succès. Ses adaptations cinématographiques de 1971 et 2001 connaissent également un grand succès en Pologne. |

||

Il publie encore une série de contes philosophiques. |

Il publie encore une série de contes philosophiques. Sa dernière œuvre, parue en 1914, est le roman ''Les Légions'' sur la période de la participation des Polonais dans l'armée napoléonienne. |

||

Sienkiewicz a souvent utilisé ses confortables revenus d'auteur pour soutenir les écrivains en difficulté. Il a récolté des fonds pour des projets d'aide sociale tels que le combat contre la famine et la construction d'un sanatorium pour les tuberculeux à [[Zakopane]]. En 1905, il est l'un des fondateurs de la Société polonaise pour l'éducation. |

Sienkiewicz a souvent utilisé ses confortables revenus d'auteur pour soutenir les écrivains en difficulté. Il a récolté des fonds pour des projets d'aide sociale tels que le combat contre la famine et la construction d'un sanatorium pour les tuberculeux à [[Zakopane]]. En 1905, il est l'un des fondateurs de la Société polonaise pour l'éducation. |

||

À la déclaration de la [[Première Guerre mondiale]], l'écrivain est en Suisse. En 1915, lors d'une conférence à [[Lausanne]], il fait une allocution dans laquelle il exhorte les nations civilisées à venir en aide aux populations polonaises sur la ligne du [[Front de l'Est (Première Guerre mondiale)|Front de l’Est]]. Il apporte son soutien financier à la [[Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge|Croix-Rouge]]. Jusqu’à sa mort en 1916, Sienkiewicz est à la tête du [[Comité Général de Suisse pour les Victimes de Guerre en Pologne]] (Comité de Vevey)<ref>Cf. [http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31365521t/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365521]</ref>. Son engagement dans une collecte de fonds internationale en faveur des terres polonaises détruites est financièrement fructueux (20 millions de francs suisses de l’époque sont envoyés à la Pologne à la fin de l’année 1919), et ses efforts pour attirer l’attention sur la « question polonaise » à l’issue de la guerre |

À la déclaration de la [[Première Guerre mondiale]], l'écrivain est en Suisse. En 1915, lors d'une conférence à [[Lausanne]], il fait une allocution dans laquelle il exhorte les nations civilisées à venir en aide aux populations polonaises sur la ligne du [[Front de l'Est (Première Guerre mondiale)|Front de l’Est]]. Il apporte son soutien financier à la [[Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge|Croix-Rouge]]. Jusqu’à sa mort en 1916, Sienkiewicz est à la tête du [[Comité Général de Suisse pour les Victimes de Guerre en Pologne]] (Comité de Vevey)<ref>Cf. [http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31365521t/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365521]</ref>. Son engagement dans une collecte de fonds internationale en faveur des terres polonaises détruites est financièrement fructueux (20 millions de francs suisses de l’époque sont envoyés à la Pologne à la fin de l’année 1919), et ses efforts pour attirer l’attention sur la « question polonaise » à l’issue de la guerre connait un écho dans les soutiens du président des États-Unis [[Woodrow Wilson]] et du pape [[Benoît XV]]. |

||

Henryk Sienkiewicz meurt |

Henryk Sienkiewicz meurt d'une [[embolie]], le {{date-|15 novembre 1916}}, à l'âge de 70 ans, au [[Grand Hôtel du Lac]] à [[Vevey]], avant d’avoir pu assister à l'indépendance de la Pologne pour laquelle il a tant œuvré. Aux funérailles sont présentes des délégations officielles de la coalition [[Empire allemand]]-[[Autriche-Hongrie]]-[[Empire ottoman]] ([[Empires centraux]]) et de la [[Triple-Entente]] (France, [[Royaume-Uni]] et [[Empire russe|Russie impériale]]), et un discours du pape [[Benoît XV]] est lu. |

||

Ses restes sont solennellement transférés en Pologne, alors devenue indépendante, en 1924, dans la crypte de la [[cathédrale Saint-Jean de Varsovie]]. |

|||

== Œuvre littéraire == |

== Œuvre littéraire == |

||

En sus de son œuvre propre, Sienkiewicz écrit également des articles dans lesquels il donne son avis sur cette œuvre ainsi que sur la littérature contemporaine. Conformément à l'esprit du [[positivisme]], il défend, dans ses premiers romans et nouvelles, la littérature réaliste avec sa représentation de la vie sociale, son message humaniste et son attachement aux nations. |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Il s’intéresse à trois sujets majeurs: l'extinction de la vie patriarcale (''Le Vieux Serviteur'', 1875), le sort de la paysannerie (''Esquisse au fusain'', 1877 ; ''Janko le musicien'', 1879, et autres) et les États-Unis (''Pour le pain''). Il critique le [[décadentisme]] et le [[Naturalisme (littérature)|naturalisme]]<ref>Henryk Markiewicz : ''Sienkiewicz, Henryk Adam Aleksander Pius'', [[Polski Słownik Biograficzny]], vol. XXXVII, 1997, {{p.|205}}.</ref>, notamment dans ''O naturaliźmie w powieści'' ( ''Sur le naturalisme dans le roman'', 1881). Pour lui, la littérature doit aider le lecteur : l'écrivain, dit-il, doit toujours se demander si « au lieu de pain, il n'a pas procuré du poison ». Il est, à ce sujet, très critique du roman français naturaliste, visant en particulier [[Émile Zola]]<ref>Cf. sa ''Lettre sur Zola'', Extrait de la ''Revue hebdomadaire'', février 1902 ([http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38668220v/PUBLIC Notice n°: FRBNF38668220 de la BnF])</ref> qui en est l'un de ses plus illustres représentants. Il dénonce la complaisance dans la description de situations trop noires ne rendant pas suffisamment compte de la beauté de la vie : « ''L'analyse ! On analyse au nom de la vérité qui doit être dite, mais on analyse le mal, la saleté, la pourriture humaine et la laideur'' ». Il s'agit-là selon lui d'une « propension maladive à la pourriture » qui fait de l'écrivain français « un commis voyageur en pourriture »<ref>Daniel Beauvois, ''Prologue de'' [[Quo vadis ? (roman)|Quo Vadis]], Éditions GF Flammarion, Paris, 2005</ref>. Plus tard, au début des [[années 1900]], Sienkiewicz éprouve une hostilité (qui est réciproque) envers ''[[Jeune Pologne]]'', un mouvement littéraire moderniste. |

||

| ⚫ | Sienkiewicz utilise sa renommée internationale pour influencer l'opinion mondiale en faveur de la cause polonaise qu'il a toujours défendue. Sa vie durant et jusqu'à la fin |

||

| ⚫ | Sienkiewicz utilise sa renommée internationale pour tenter d'influencer l'opinion mondiale en faveur de la cause polonaise qu'il a toujours défendue. Sa vie durant - et jusqu'à la fin de la Première Mondiale - la Pologne était morcelée et occupée par ses voisins ([[Russie]], [[Autriche]], [[Prusse]]/[[Empire allemand|Allemagne]]). Les romans historiques qu'il écrit ont un but patriotique : éveiller la conscience nationale polonaise pour lutter pour l’indépendance, combattre ici la [[germanisation]] de la Pologne et le ''[[Kulturkampf]]'' allemand qui opprime les Polonais sous prétexte qu'ils sont [[Catholicisme|catholiques]], et là l'oppression russe. Sienkiewicz écrit dans une lettre : ''« Il est incontestable que les persécutions dont souffrent les Polonais sous le joug de la Prusse et surtout sous celui de la Russie, ont eu une influence considérable sur mes projets'' »<ref name="WHZ4SZ">''Acta Polonica'', une nation "romantique' : Réflexions intempestives sur la culture polonaise'', pages 46 à 48. [http://de-la-philosophie.eu/pdf/Etudes_d_Histoire/10_Pologne/Nation_romantique.pdf Lire en ligne]</ref>. Ainsi, les premiers chrétiens opprimés du roman ''[[Quo vadis ? (roman)|Quo vadis ?]]'', qui relate les débuts du [[christianisme]] à Rome, avec des personnages luttant contre le régime de l'empereur Néron, sont une allégorie des Polonais contemporains de Sienkiewicz. L'ouvrage se veut une épopée glorifiant et magnifiant le martyre, la souffrance, l'héroïsme et le sens du sacrifice des premiers Chrétiens dans la Rome antique<ref name="WHZ4SZ" />. À cause de cet accent mis sur la chrétienté, ''[[Quo vadis ? (roman)|Quo vadis ?]]'' devient très populaire dans le monde chrétien<ref>[[George Thomas Kurian]] et James D. Smith III: ''The Encyclopedia of Christian Literature'' [https://books.google.fr/books?id=dk4G-52QT-8C&pg=PA564&hl=fr#v=onepage&q&f=false Lire en ligne] ; Scarecrow Press, 16 avril 2010, {{p.|564}} {{ISBN|978-0-8108-7283-7}}. Consulté le 28 mai 2013.</ref>. Et le triomphe final de la [[spiritualité]] du christianisme sur le [[matérialisme]] de Rome est une [[allégorie]] de la force de l'esprit polonais<ref name="DHZ1D9">Henryk Markiewicz : ''Sienkiewicz, Henryk Adam Aleksander Pius'', [[Polski Słownik Biograficzny]], vol. XXXVII, 1997, {{p.|209}}.</ref>. Si le roman est un grand succès lorsqu’il paraît en France en 1900, c'est qu'il y trouve un écho particulier dans ce pays alors déchiré par de violentes luttes opposant les [[Anticléricalisme|anticléricaux]] à L’Église et aux catholiques, dont l'issue, cinq ans plus tard, est la [[Loi de séparation des Églises et de l'État|séparation de l’Église et de l’État en 1905]]<ref>Cf. ''La Fortune de "Quo vadis ?" de Sienkiewicz en France '' de Marja Kosko ; Genève : Slatkine ; Paris : Diffusion Champion, collection : Bibliothèque de la revue de littérature comparée ; {{n°|109}} ; 1976 (Reproduction en fac-simile de l'édition de Paris : H. Champion, 1935) [http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346167952/PUBLIC Notice n°: FRBNF34616795 de la Bnf]</ref>. |

||

| ⚫ | L'auteur critique souvent les politiques de l'Allemagne et la [[germanisation]] de la minorité polonaise d'Allemagne : en 1901, il accorde son soutien aux écoliers de la ville de Września en [[Grande-Pologne]] qui protestent contre l'interdiction de parler le polonais. Les enfants refusent de répondre en allemand aux questions de leurs instituteurs, malgré les châtiments corporels qu'on leur |

||

| ⚫ | L'auteur critique aussi souvent les politiques de l'Allemagne et la [[germanisation]] de la [[Allemands de Pologne|minorité polonaise d'Allemagne]] : en 1901, il accorde son soutien aux écoliers de la ville de Września en [[Grande-Pologne]] qui protestent contre l'interdiction de parler le polonais. Les enfants refusent de répondre en allemand aux questions de leurs instituteurs, malgré les châtiments corporels qu'on leur inflige. Ces événements conduisent à l'interpellation de {{nombre|25|personnes}}, condamnées à {{nombre|17|ans}} de travaux forcés. Ils déchaînent une vague de protestations en signe de solidarité, impliquant jusqu'en 1904 les quelque {{nombre|75000|écoliers}} des {{nombre|800|écoles}} en Grande-Pologne. Sienkiewicz écrit à ce propos une lettre ouverte à l’[[Guillaume II (empereur allemand)|empereur Guillaume II]]. |

||

| ⚫ | Durant l'[[entre-deux-guerres]], hormis en Pologne, la popularité de Sienkiewicz décroît à l'étranger, mais pas son roman ''Quo Vadis'' qui demeure célèbre grâce à plusieurs adaptations cinématographiques, |

||

Le roman ''[[Les Chevaliers teutoniques]]'' reflète cette germanisation contemporaine de la Pologne<ref name="DHZ1D9" /> au travers de la victoire polonaise contre les chevaliers germaniques à la [[bataille de Grunwald]] (1410). En Pologne où il est publié en 1900, le livre est un succès immédiat. Sienkiewicz appelle le gouvernement russe à introduire des réformes au sein du [[Royaume du Congrès]], dominé par la Russie. Lors de la Révolution russe de 1905 qui secoue également les terres polonaises, il préconise une plus large autonomie polonaise au sein de l'[[Empire russe]]. En 1906, il décline le poste de député à la [[Douma]] ([[Assemblée fédérale de la Fédération de Russie|Parlement]]) russe. |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Durant l'[[entre-deux-guerres]], hormis en Pologne, la popularité de Sienkiewicz décroît à l'étranger, mais pas celle de son roman ''Quo Vadis'' qui demeure célèbre grâce à plusieurs adaptations cinématographiques, en 1901, 1910, 1912, 1924, et un film américain à gros budget tourné en 1951 qui est un grand succès commercial<ref>Henryk Markiewicz : ''Sienkiewicz, Henryk Adam Aleksander Pius'', [[Polski Słownik Biograficzny]], vol. XXXVII, 1997, {{p.|214}}.]</ref>{{,}}<ref>George Thomas Kurian et James D. Smith III : [https://books.google.fr/books?id=dk4G-52QT-8C&pg=PA564&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false ''The Encyclopedia of Christian Literature''] (lire en ligne) ; Scarecrow Press, 16 avril 2010, 564 p. {{ISBN|978-0-8108-7283-7}}. Consulté le 28 mai 2013</ref>. En Pologne, Henryk Sienkiewicz est considéré comme un auteur classique et est au programme dans les écoles. |

||

| ⚫ | * [[1872 en littérature|1872]] : ''En vain'' (''Na marne'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{ |

||

| ⚫ | * [[1875 en littérature|1875]] : ''Le Vieux Serviteur'' (''Stary sługa'') {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{ |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | * [[1876 en littérature|1876]] : ''Hania'' (''Hania'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{ |

||

| ⚫ | |||

[[File:Keresztes lovagok 1902.jpg|vignette|droite|150px|Reliure de [[Nándor Gottermayer|Gottermayer]]]] |

|||

| ⚫ | * [[1872 en littérature|1872]] : ''En vain'' (''Na marne'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{1re}} fois en 1901 ; Traduit par Gaston Lefèvre, Paris : [[Éditions Perrin|Perrin]], {{nb p.|277}}<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31365464t/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365464 de la Bibliothèque nationale de France]</ref>}} <small>[https://ebooks-bnr.com/sienkiewicz-henryk-en-vain/ Texte en ligne à la BNR]</small> |

||

| ⚫ | * [[1875 en littérature|1875]] : ''Le Vieux Serviteur'' (''Stary sługa'') {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{1re}} fois en 1889 dans le recueil ''Janko le musicien'' ; Paris : [[Gautier-Languereau|H. Gautier]], collection : « Nouvelle bibliothèque populaire » {{n°|162}}<ref name="B9HHXL">[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313654415/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365441 de la BnF]</ref>.}} |

||

| ⚫ | * [[1876 en littérature|1876]] : ''Hania'' (''Hania'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{1re}} fois en 1901, traduit par Henri Chirol ; Paris : [[Calmann-Lévy]], 286 p.<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313654566/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365456 de la BnF]</ref> Réédité en 1911 sous le titre ''Rivalité d'amour'' ; Paris : Jean Gillequin, In-extenso, 2e série, {{n°|14}}<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31365457j/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365457 de la BnF]</ref>.}} |

||

* [[1877 en littérature|1877]] : ''Les Humoresques'' (''Humoreski z teki Worszyłły'') |

* [[1877 en littérature|1877]] : ''Les Humoresques'' (''Humoreski z teki Worszyłły'') |

||

* [[1877 en littérature|1877]] : ''Esquisses au fusain'' (''Szkice węglem'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{ |

* [[1877 en littérature|1877]] : ''Esquisses au fusain'' (''Szkice węglem'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{1re}} fois en 1901. Traduit par {{Mlle}} B. Noiret ; Paris : Perrin, 260 p. Contient les récits : ''Marysia'' et ''Sur la Côte d'azur''<ref name="KYBTV4">[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31365511h/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365511 de la BnF]</ref>. Réédition en 1909 sous le titre ''L’Éternelle Victime'', traduit par E. Halpérine Kaminsky et Ilia Danilovitch, Paris : E. Flammarion, {{nb p.|271}} <ref name="J44WLJ">[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31365512v/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365512 de la BnF]</ref>}} |

||

* [[1877 en littérature|1877]] : ''Selim Mirza'' |

* [[1877 en littérature|1877]] : ''Selim Mirza'' |

||

* [[1878 en littérature|1878]] : ''La Comédie des erreurs, esquisse de la vie américaine'' (''Komedia z pomyłek'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{ |

* [[1878 en littérature|1878]] : ''La Comédie des erreurs, esquisse de la vie américaine'' (''Komedia z pomyłek'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{1re}} fois en 1900. Traduit par {{Mme}} F. Kallenbach ; La Chapelle-Montligeon : Impr. de N.-D. de Montligeon, Extrait de "La Quinzaine" du 16 juillet 1900<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31365458w/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365458 de la BnF]</ref>.}} |

||

* [[1879 en littérature|1879]] : ''Janko le musicien'' (''Janko Muzykant'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{ |

* [[1879 en littérature|1879]] : ''Janko le musicien'' (''Janko Muzykant'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{1re}} fois en 1889, Paris : H. Gautier, Nouvelle bibliothèque populaire {{n°|162}}. Avec notice biographique et littéraire par Charles Simond<ref name="B9HHXL" />. Réédité en 1901 puis en 1905 sous le titre ''Petit Jean le Musicien'' dans le recueil ''Sur la Côte d'azur'', Paris : Librairie universelle, 291 p.<ref name="VYVPL8">[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313655136/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365513 de la BnF]</ref> Nouveau titre en 1923 : ''Jeannot le musicien'', Paris : [[La Renaissance du livre]], collection « Les Cent chefs-d'œuvre étrangers » (œuvres choisies), traduction, introduction et notes par le Dr. V. Bugiel<ref name="JUOGXE">[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39765663t/PUBLIC notice n°: FRBNF39765663 de la BnF]</ref>.}} |

||

{{commentaire biblio|Thème : nouvelle ayant pour thème l’injustice subie par un garçonnet paysan pauvre doué pour la musique et passionné par le violon.}} |

{{commentaire biblio|Thème : nouvelle ayant pour thème l’injustice subie par un garçonnet paysan pauvre doué pour la musique et passionné par le violon.}} |

||

* [[1879 en littérature|1879]] : ''Les Steppes de Nebraska'' (''Przez stepy'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{ |

* [[1879 en littérature|1879]] : ''Les Steppes de Nebraska'' (''Przez stepy'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{1re}} fois en 1923, Paris : La Renaissance du livre, collection : « Les Cent chefs-d'œuvre étrangers » (recueil), introduction et notes par le Dr V. Bugiel<ref name="JUOGXE" />.}} {{commentaire biblio|Thème : la ruée vers l'or en Californie.}} |

||

* [[1880 en littérature|1880]] : ''Pages d'Amérique, récits de l'émigration'' (''Listy z podróży do Ameryki'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{ |

* [[1880 en littérature|1880]] : ''Pages d'Amérique, récits de l'émigration'' (''Listy z podróży do Ameryki'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{1re}} fois en 1901, Paris : Chamuel, traduction de B. Jardetski et [[Albert Savine]]. Préface par [[Albert Savine]], {{nb p.|308}}<ref name="C1W388">[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31365443v/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365443 de la BnF]</ref>}} {{commentaire biblio|Thème : lettres de voyage.}} |

||

* [[1880 en littérature|1880]] : ''Sous le joug, chroniques d'Alexis Zdanoborski, gentilhomme polonais'' (''Niewola tatarska'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{ |

* [[1880 en littérature|1880]] : ''Sous le joug, chroniques d'Alexis Zdanoborski, gentilhomme polonais'' (''Niewola tatarska'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{1re}} fois en 1906, traduit du polonais par M. Ordéga et M. A. Zolkiewski ; Abbeville : F. Paillart, collection « Bibliothèque bleue », {{nb p.|214}}<ref name="NIYN4O">[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313654446/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365444 de la BnF]</ref> Réédité en 1933 sous le titre ''En esclavage chez les Tartares'', Paris : E. Malfère, collection polonaise. Littérature {{n°|1}} (recueil), 231 p.<ref name="HW0QYX">[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313654477/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365447 de la BnF]</ref>}} |

||

* [[1880 en littérature|1880]] : ''Extrait du journal d'un instituteur posnanien'' (''Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{ |

* [[1880 en littérature|1880]] : ''Extrait du journal d'un instituteur posnanien'' (''Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{1re}} fois en 1886 dans le recueil ''Bartek vainqueur'' ; traduit par [[Charles Neyroud]] ; Paris : A. Laurent, coll. « Nouvelle Bibliothèque internationale », 256 p.<ref name="LK6G9E">[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313654388/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365438 de la BnF]</ref> Réédité en 1905 sous le tire de ''Mémoires d'un percepteur'' ; Paris : La Librairie universelle, {{nb p.|291}}<ref name="VYVPL8" />}} {{commentaire biblio|Thème : la vie des écoliers polonais sous l'occupation prussienne.}} |

||

* [[1880 en littérature|1880]] : ''Pour le pain'' (''Za chlebem'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{ |

* [[1880 en littérature|1880]] : ''Pour le pain'' (''Za chlebem'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{1re}} fois en 1901 dans le recueil ''Pages d'Amérique, récits de l'émigration'', Traduction de B. Jardetski et Albert Savine, préface par Albert Savine ; Paris : Chamuel, {{nb p.|308}}<ref name="C1W388" />}} {{commentaire biblio|Thème : l'émigration polonaise en Amérique.}} |

||

* [[1880 en littérature|1880]] : ''Orso'' (''Orso'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{ |

* [[1880 en littérature|1880]] : ''Orso'' (''Orso'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{1re}} fois en 1901 dans le recueil ''Pages d'Amérique, récits de l'émigration'', Traduction de B. Jardetski et Albert Savine, Préface par Albert Savine ; Paris : Chamuel, {{nb p.|308}}<ref name="C1W388" />}} {{commentaire biblio|Thème : l'action se déroule aux États-Unis.}} |

||

* [[1881 en littérature|1881]] : ''Les Abeilles de Californie'' (''W krainie złota'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{ |

* [[1881 en littérature|1881]] : ''Les Abeilles de Californie'' (''W krainie złota'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{1re}} fois en 1923 dans le recueil ''Œuvres choisies'', Traduction, introduction et notes par le. Dr. V. Bugiel ; Paris : La Renaissance du livre, collection « Les Cent chefs-d'œuvre étrangers », {{nb p.|191}}<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39765663t/PUBLIC Notice n°: FRBNF39765663 de la BnF]</ref> Réédité en 1933 dans un recueil ''En esclavage chez les Tartares'' sous le titre ''Au pays de l'or'', Paris : E. Malfère, traduit par le Cte Jacques de France de Tersant et Joseph-André Teslar, {{nb p.|231}}<ref name="HW0QYX" />}} {{commentaire biblio|Thème : [[John Sutter]] et la [[Ruée vers l'or en Californie|ruée vers l'or]] de 1848 aux États-Unis.}} |

||

* [[1881 en littérature|1881]] : ''L'Allumeur du phare'' (''Latarnik'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{ |

* [[1881 en littérature|1881]] : ''L'Allumeur du phare'' (''Latarnik'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{1re}} fois en 1886, traduit par Charles Neyroud ; Paris : A. Laurent, {{coll.}} « Nouvelle bibliothèque internationale », {{nb p.|256}}<ref name="LK6G9E" /> Réédité en 1902 sous le titre ''Le Gardien de phare'' dans le recueil ''Cette troisième !'', traduit par César de Latour ; Paris : éditions du "Carnet", {{nb p.|298}}<ref name="E8NLYR">[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31365514j/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365514 de la BnF]</ref>}} {{commentaire biblio|Thème : nouvelle sur un exilé politique polonais travaillant dans un phare sur une île.}} |

||

* [[1882 en littérature|1882]] : ''Yamyol'' (''Jamioł'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{ |

* [[1882 en littérature|1882]] : ''Yamyol'' (''Jamioł'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{1re}} fois en (date inconnue) dans le recueil ''Une idylle dans la prairie'' ; Traduit par Pierre Luguet ; Paris : A.-L. Guyot, Collection A.-L. Guyot {{n°|355}}, {{nb p.|153}}<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31365448k/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365448 de la BnF]</ref> Réédité en 1886 sous le titre ''L'Ange'', traduit par Charles Neyroud ; Paris : A. Laurent, Nouvelle bibliothèque internationale, {{nb p.|256}}<ref name="LK6G9E" />}} {{commentaire biblio|Thème : nouvelle.}} |

||

* [[1882 en littérature|1882]] : ''Bartek vainqueur'' (''Bartek Zwycięzca'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{ |

* [[1882 en littérature|1882]] : ''Bartek vainqueur'' (''Bartek Zwycięzca'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{1re}} fois en 1886, traduit par Charles Neyroud, avec une introduction de Théodore de Wyzewa ; Paris : A. Laurent, Librairie de la Presse (collection Nouvelle Bibliothèque internationale), {{nb p.|256}}<ref name="LK6G9E" />}} {{commentaire biblio|Thème : la [[Guerre franco-allemande de 1870|guerre franco-prussienne]] (1870).}} |

||

* [[1883 en littérature|1883]] : ''Czyja wina'' |

* [[1883 en littérature|1883]] : ''Czyja wina'' |

||

* ''La Trilogie'' : |

* ''La Trilogie'' : |

||

** [[1884 en littérature|1884]] : ''[[Par le fer et par le feu (roman)|Par le fer et par le feu]]'' (''Ogniem i mieczem'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{ |

** [[1884 en littérature|1884]] : ''[[Par le fer et par le feu (roman)|Par le fer et par le feu]]'' (''Ogniem i mieczem'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{1re}} fois en 1900, traduction du Cte [[Antoni Wodziński]] et de [[Bronisław Kozakiewicz]], Paris : éditions de [[La Revue blanche]], {{nb p.|718}}<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313654686/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365468 de la BnF]</ref>}} {{commentaire biblio|Thème : le [[soulèvement de Khmelnytsky]] : la révolte des [[Cosaques]] d'[[Ukraine]] contre la Pologne-Lituanie (1648-1657).}} |

||

** [[1886 en littérature|1886]] : ''[[Le Déluge (Sienkiewicz)|Le Déluge]]'' (''Potop'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{ |

** [[1886 en littérature|1886]] : ''[[Le Déluge (Sienkiewicz)|Le Déluge]]'' (''Potop'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{1re}} fois en 1901, traduction du Cte [[Antoni Wodziński]] et de [[Bronisław Kozakiewicz]] ; Paris : éditions de [[La Revue blanche]], 682 p.<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313654744/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365474 de la BnF]</ref>}} {{commentaire biblio|Thème : la [[Première guerre du Nord]] (1655-1660).}} |

||

** [[1888 en littérature|1888]] : ''[[Messire Wolodowski]]'' (''Pan Wołodyjowski'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{ |

** [[1888 en littérature|1888]] : ''[[Messire Wolodowski]]'' (''Pan Wołodyjowski'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{1re}} fois en 1902, traduction du Comte Wodzinski et de [[Bronisław Kozakiewicz]] ; Paris : Éd. de [[La Revue blanche]], {{nb p.|420}}<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35062388v/PUBLIC Notice n°: FRBNF35062388 de la BnF]</ref> A également paru la même année sous le titre ''Pan Michaël (Messire Volodyovski)'', traduit par Charles Grolleau, Paris : C. Carrington, {{nb p.|638}}<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31365470r/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365470 de la BnF]</ref>}} {{commentaire biblio|Thème : la [[guerre polono-turque (1672-1676)]].}} |

||

* [[1888 en littérature|1888]] : ''Cette troisième !'' (''Ta trzecia'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{ |

* [[1888 en littérature|1888]] : ''Cette troisième !'' (''Ta trzecia'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{1re}} fois en 1902 ; traduit par César de Latour, Paris : éditions du "Carnet", {{nb p.|298}}<ref name="E8NLYR" />}} |

||

* [[1889 en littérature|1889]] : ''Sois bénie ! légende indienne'' (''Sachem'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{ |

* [[1889 en littérature|1889]] : ''Sois bénie ! légende indienne'' (''Sachem'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{1re}} fois en 1901, traduit par Hélène de Médan ; [S. l.], Extrait de ''Le Gaulois du Dimanche'', 16-17 mars 1901<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38703058q/PUBLIC notice n°: FRBNF38703058 de la BnF]</ref>. Réédité en 1923 sous le titre ''Le Chef indien'' dans le recueil ''Œuvres choisies'' ; Traduction, introduction et notes du Dr. V. Bugiel ; Paris : La Renaissance du livre, collection : « Les Cent chefs-d'œuvre étrangers »<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39765663t/PUBLIC Notice n°: FRBNF39765663 de la BnF])</ref>.}} {{commentaire biblio|Thème : roman sur le chef d'un tribu indienne écrasée par des colons allemands.}} |

||

* [[1888 en littérature|1888]] : ''Wycieczka do Aten'' |

* [[1888 en littérature|1888]] : ''Wycieczka do Aten'' |

||

* [[1889 en littérature|1889]] : ''Souvenirs d'un voyage à Maripoza'' (''Wspomnienie z Maripozy'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{ |

* [[1889 en littérature|1889]] : ''Souvenirs d'un voyage à Maripoza'' (''Wspomnienie z Maripozy'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{1re}} fois en 1906 dans le recueil : ''Sous le joug, chroniques d'Alexis Zdanoborski, gentilhomme polonais'' (''Niewola tatarska''), traduit par M. A. Zolkiewski ; Abbeville : F. Paillart, collection « Bibliothèque bleue », {{nb p.|214}}<ref name="NIYN4O" />}} {{commentaire biblio|Thème : les émigrés polonais aux États-Unis.}} |

||

* [[1890 en littérature|1890]] : ''Listy z Afryki'' {{commentaire biblio|Résumé : lettres de voyage.}} |

* [[1890 en littérature|1890]] : ''Listy z Afryki'' {{commentaire biblio|Résumé : lettres de voyage.}} |

||

* [[1891 en littérature|1891]] : ''[[Sans dogme]]'' (''Bez dogmatu'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{ |

* [[1891 en littérature|1891]] : ''[[Sans dogme]]'' (''Bez dogmatu'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{1re}} fois en 1895, traduit par le Cte A. Wodzinski ; Paris : C. Lévy, {{nb p.|393}}<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31365454h/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365454 de la BnF]</ref>}} {{commentaire biblio|Thème : journal d’un aristocrate polonais ; étude psychologique de l'homme sophistiqué décadent.}} |

||

* [[1892 en littérature|1892]] : ''À la source du bonheur'' (''U źródła'') {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{ |

* [[1892 en littérature|1892]] : ''À la source du bonheur'' (''U źródła'') {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{1re}} fois en 1901, traduit par N. Ordéga, Paris : P. Lethielleux, 119 p.}} |

||

* [[1892 en littérature|1892]] : ''Allons à lui'' (''Pójdźmy za nim !'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{ |

* [[1892 en littérature|1892]] : ''Allons à lui'' (''Pójdźmy za nim !'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{1re}} fois en 1901, traduit par Célestin Albin de Cigala ; Paris : P. Lethielleux, {{nb p.|254}}<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31365472f/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365471 de la BnF]</ref> Réédité en 1901 sous le titre ''Suivons-Le !'' ; traduction et introduction par E. Halpérine-Kaminsky et Ilia Danilovitch ; Paris : E. Flammarion, {{nb p.|254}}<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31365472f/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365472 de la BnF]</ref>}} {{commentaire biblio|Thème : une Romaine malade se rend à [[Jérusalem]] à l’époque de [[Jésus-Christ]] et de [[Ponce Pilate]].}} |

||

* [[1894 en littérature|1894]] : ''La Famille Polanieck '' (''Rodzina Połanieckich'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{ |

* [[1894 en littérature|1894]] : ''La Famille Polanieck '' (''Rodzina Połanieckich'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{1re}} fois en 1901, Paris : P. Ollendorff, {{nb p.|449}}<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313655105/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365510 de la BnF]</ref>}} {{commentaire biblio|Thème : [[éloge panégyrique]] de la bourgeoisie polonaise de souche noble et campagnarde.}} |

||

* [[1894 en littérature|1894]] : ''Une idylle dans la prairie'' (''Lillian Morris'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{ |

* [[1894 en littérature|1894]] : ''Une idylle dans la prairie'' (''Lillian Morris'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{1re}} fois en (date inconnue), traduit par Pierre Luguet ; Paris, Collection A.-L. Guyot {{n°|355}}<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30845504j/PUBLIC Notice n°: FRBNF30845504 de la BnF]</ref>.}} |

||

* [[1894 en littérature|1894]] : ''Lux in tenebris lucet'' (''Lux in tenebris lucet'', litt. La lumière brille dans les ténèbres) {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{ |

* [[1894 en littérature|1894]] : ''Lux in tenebris lucet'' (''Lux in tenebris lucet'', litt. La lumière brille dans les ténèbres) {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{1re}} fois en 1901 dans le recueil ''Henryk Sienkiewicz. Nouvelles variées'', Paris : P. Lethielleux, {{nb p.|151}}<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31365442h/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365442 de la BnF]</ref> Réédition en 1923, Paris : la Renaissance du livre, Collection : « Les Cent chefs-d'œuvre étrangers » {{n°|93}}.}} |

||

* [[1894 en littérature|1894]] : ''Le Jugement de Zeus'' (''Wyrok Zeusa'') {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{ |

* [[1894 en littérature|1894]] : ''Le Jugement de Zeus'' (''Wyrok Zeusa'') {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{1re}} fois en 1909 dans le recueil ''L'Éternelle Victime'', traduit par E. Halpérine Kaminsky et Ilia Danilovitch, Paris : E. Flammarion, {{nb p.|271}}<ref name="J44WLJ" /> Réédité en 1912 dans le recueil ''Bartek le Vainqueur'', Paris : [[Pierre Lafitte]], Collection : « Idéal-bibliothèque » {{n°|43}}, {{nb p.|123}}<ref name="T1TY01">[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31365439m/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365439 de la BnF]</ref>}} |

||

* [[1894 en littérature|1894]] : ''L'Organiste de Ponikla'' (''Organista z Ponikły'') {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{ |

* [[1894 en littérature|1894]] : ''L'Organiste de Ponikla'' (''Organista z Ponikły'') {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{1re}} fois en 1923, introduction et notes par le Dr V. Bugiel, Paris : La Renaissance du livre, {{coll.}} : « Les Cent chefs-d’œuvre étrangers » {{n°|93}}, 196 p.}} |

||

* [[1896 en littérature|1896]] : ''[[Quo vadis ? (roman)|Quo vadis ?]]'' (''Quo vadis ?'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{ |

* [[1896 en littérature|1896]] : ''[[Quo vadis ? (roman)|Quo vadis ?]]'' (''Quo vadis ?'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{1re}} fois en 1900, traduction de Bronislaw Kozakiewicz et J. L. de Janasz ; Paris : éditions de ''[[La Revue blanche]]'', {{nb p.|645}}<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31365482r/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365482 de la BnF]</ref>}} |

||

* [[1897 en littérature|1897]] : ''Sur la côte d’azur'' (''Na jasnym brzegu'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{ |

* [[1897 en littérature|1897]] : ''Sur la côte d’azur'' (''Na jasnym brzegu'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{1re}} fois en 1901 dans le recueil ''Esquisses au fusain'' (''Szkice węglem'') ; traduit par {{Mlle}} B. Noiret ; Paris : Perrin, {{nb p.|260}}<ref name="KYBTV4" /> Réédité en (date inconnue) sous le titre : ''{{Mme}} Elzen à la Côte d'azur''(?); traduit par César de Latour et le Comte Maurice de Fleury ; Paris, E. Flammarion, {{nb p.|260}}<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb326311522/PUBLIC Notice n°: FRBNF32631152 de la BnF]</ref>}} {{commentaire biblio|Thème : : les amours d'un peintre polonais en Italie.}} |

||

* [[1900 en littérature|1900]] : ''[[Les Chevaliers teutoniques]]'' (''Krzyżacy'') {{commentaire biblio|Roman publié en France pour la {{ |

* [[1900 en littérature|1900]] : ''[[Les Chevaliers teutoniques]]'' (''Krzyżacy'') {{commentaire biblio|Roman publié en France pour la {{1re}} fois en 1901 sous le titre ''Les Chevaliers de la Croix'', traduit par Maurice R. Skalski ; Paris : P. Lamm, {{nb p.|374}}<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313654597/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365459 de la BnF]</ref> Réédition en 1905 sous le titre ''Les Chevaliers teutoniques''; traduction du Cte Antoni Wodzinski et de B. Kozakiewicz ; préface de [[J.-H. Rosny]]; Paris : [[Éditions Fasquelle|Eugène Fasquelle]], {{nb p.|427}}<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31365461s/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365461]</ref> Réédition en 1985 sous le titre ''Pour l'honneur et pour la Croix'', traduction du Cte Antoni Wodzinski et de B. Kozakiewicz ; Paris : J.-C. Godefroy, {{nb p.|440}}<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34965509d/PUBLIC Notice n°: FRBNF34965509 de la BnF]</ref>}} Note : Seule traduction française intégrale, revue et corrigée, parue en deux volumes, dans la collection "Grands romans historiques" (format "poche"), dirigée par le Pr. Claude Aziza, éditions Presses Pocket No 2385, Paris, 1985, et No 2387, Paris, 1985. Respectivement sous les titres : ''Les Chevaliers Teutoniques'', I, 472 pages, et, ''Les Remparts de Cracovie : Les Chevaliers Teutoniques, II'', 534 pages. Soit, 1006 pages au total. Edition avec introduction, commentaires, index, cartes, par Daniel Mortier, traduction française par Jacques de France de Tersant et Joseph-André Teslar. {{commentaire biblio|Thème : l’[[ordre Teutonique]] et la [[Bataille de Grunwald|Bataille de Grunwald ou de Tannenberg]] de 1410.}} |

||

* [[1903 en littérature|1903]] : ''Les Deux Prairies'' (''Dwie łąki'') {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{ |

* [[1903 en littérature|1903]] : ''Les Deux Prairies'' (''Dwie łąki'') {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{1re}} fois en 1905 dans le recueil ''Sur la Côte d'azur'', Paris : La Librairie universelle<ref>[Notice n°: FRBNF31365513 de la BnF]</ref> Réédition en 1923 dans le recueil ''Henri Sienkiewicz : Œuvres choisies'', Paris : La Renaissance du livre, {{coll.}} « Les Cent chefs-d'œuvre étrangers », 191 p.<ref name="UEPAP1">[Notice n°: FRBNF39765663 de la BnF]</ref>.}} |

||

* [[1903 en littérature|1903]] : ''Une nuit au sommet de l'Olympe'' (''Na Olimpie'') {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{ |

* [[1903 en littérature|1903]] : ''Une nuit au sommet de l'Olympe'' (''Na Olimpie'') {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{1re}} fois en 1901 dans le recueil ''À la source du bonheur'', traduit du polonais par N. Ordéga ; Paris : P. Lethielleux<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31365515w/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365515 de la BnF]</ref>. Réédité en 1903 sous le titre ''Sur l'Olympe'', Nice : impr. de A. Rossetti, traduit par « Z. E. T. »<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313654655/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365465 de la BnF]</ref>.}} |

||

* [[1905 en littérature|1905]] : ''Au champ de gloire'' (''Na polu chwały'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{ |

* [[1905 en littérature|1905]] : ''Au champ de gloire'' (''Na polu chwały'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{1re}} fois en 1907, traduction de B. Kozakiewicz et du Cte Antoni Wodzinski ; Paris : E. Fasquelle, {{coll.}} : Bibliothèque Charpentier, {{nb p.|398}}<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31365466h/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365466 de la BnF]</ref>}} {{commentaire biblio|Thème : roman historique à l'époque du roi de Pologne [[Jean III Sobieski]] (1674–1696).}} |

||

* [[1905 en littérature|1905]] : ''Une idylle dans la forêt'' (''Z puszczy Białowieskiej'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{ |

* [[1905 en littérature|1905]] : ''Une idylle dans la forêt'' (''Z puszczy Białowieskiej'') {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{1re}} fois en 1912 dans le recueil ''Bartek le Vainqueur'', Paris : P. Lafitte, {{coll.}} : « Idéal-bibliothèque » {{n°|43}}, {{nb p.|123}}<ref name="T1TY01" />}} |

||

* [[1910 en littérature|1910]] : ''Tourbillons'' (''Wiry'') {{commentaire biblio|Thème : roman politique critique envers le mouvement socialiste russe}} |

* [[1910 en littérature|1910]] : ''Tourbillons'' (''Wiry'') {{commentaire biblio|Thème : roman politique critique envers le mouvement socialiste russe}} |

||

* [[1912 en littérature| |

* [[1912 en littérature|1912]] : ''[[Le Gouffre noir]]'' (''W pustyni i w puszczy'') {{commentaire biblio|Roman publié en France pour la {{1re}} fois en 1934, traduit par Paul Cazin, illustré par [[Maurice Toussaint]], Paris : F. Nathan, collection « Aventures et voyages », {{nb p.|228}}<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313655167/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365516 de la BnF]</ref>}} {{commentaire biblio|Thème : les aventures en Afrique de deux jeunes amis de 8 et 14 ans kidnappés durant la [[Guerre des mahdistes]] au [[Soudan]] (1881-1899).}} |

||

* [[1914 en littérature|1914]] : ''Legiony'' {{commentaire biblio|Thème : roman historique inachevé sur les [[guerres napoléoniennes]].}} |

* [[1914 en littérature|1914]] : ''Legiony'' {{commentaire biblio|Thème : roman historique inachevé sur les [[guerres napoléoniennes]].}} |

||

; Les dates de publication originale des nouvelles ci-dessous sont inconnues : |

; Les dates de publication originale des nouvelles ci-dessous sont inconnues : |

||

* ''Une aventure à Sidon'' (''Co sie̡ raz stało w Sidonie'') {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{ |

* ''Une aventure à Sidon'' (''Co sie̡ raz stało w Sidonie'') {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{1re}} fois en 1931, Paris : Éditions du Trianon, {{coll.}} : « Le Bocage des plaisirs » ; {{n°|5}} (recueil) ; traduit par le Cte Jacques de France de Tersant et Joseph-André Teslar ; six cuivres originaux de Stéphane Mrozewski<ref name="KDDGGP">[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31365446w/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365446 de la BnF]</ref>.}} |

||

* ''Marysia'' {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{ |

* ''Marysia'' {{commentaire biblio|Publié en France pour la {{1re}} fois en 1901 dans le recueil ''Esquisses au fusain'' (''Szkice węglem''). Traduit par {{Mlle}} B. Noiret ; Paris : Perrin, 260 p. Contient les récits : ''Marysia'' et ''Sur la Côte d'azur''<ref name="KYBTV4" />.}} |

||

* ''Toast de messire Zagloba'' (''Toast'') {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{ |

* ''Toast de messire Zagloba'' (''Toast'') {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{1re}} fois en 1931, Paris : Éditions du Trianon, collection : « Le Bocage des plaisirs » ; {{n°|5}} (recueil) ; traduit par le Cte Jacques de France de Tersant et Joseph-André Teslar ; six cuivres originaux de Stéphane Mrozewski<ref name="KDDGGP" />.}} |

||

* ''Comment messire Lubomirski se convertit et construisit une église à Tarnawa'' (''Jako sie̡ Pan Lubomirski nawrócił i kościół w Tarnawie zbudował'') {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{ |

* ''Comment messire Lubomirski se convertit et construisit une église à Tarnawa'' (''Jako sie̡ Pan Lubomirski nawrócił i kościół w Tarnawie zbudował'') {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{1re}} fois en 1931, Paris : Éditions du Trianon, collection : « Le Bocage des plaisirs » ; {{n°|5}} (recueil) ; traduit par le Cte Jacques de France de Tersant et Joseph-André Teslar ; six cuivres originaux de Stéphane Mrozewski<ref name="KDDGGP" />.}} |

||

* ''En Belgique'' {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{ |

* ''En Belgique'' {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{1re}} fois en 1923 dans le recueil ''Henri Sienkiewicz : Œuvres choisies'', Paris : La Renaissance du livre, {{coll.}} « Les Cent chefs-d'œuvre étrangers », {{nb p.|191}}<ref name="UEPAP1" />}} |

||

* ''Les Grues cendrées'' {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{ |

* ''Les Grues cendrées'' {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{1re}} fois en 1923 dans le recueil ''Henri Sienkiewicz : Œuvres choisies'', Paris : La Renaissance du livre, {{coll.}} « Les Cent chefs-d'œuvre étrangers », {{nb p.|191}}<ref name="UEPAP1" />}} |

||

* ''La Pourpre, légende maritime'' (''Purpura, morska legenda'') {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{ |

* ''La Pourpre, légende maritime'' (''Purpura, morska legenda'') {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{1re}} fois en 1906, à la suite du roman ''Sous le joug, chroniques d'Alexis Zdanoborski, gentilhomme polonais'', traduit par M. Ordéga et M. A. Zolkiewski ; Abbeville : F. Paillart, {{coll.}} « Bibliothèque bleue », {{nb p.|214}}<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313654446/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365444]</ref>}} |

||

* ''Un colon américain'' {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{ |

* ''Un colon américain'' {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{1re}} fois en 1923 dans le recueil ''Henri Sienkiewicz : Œuvres choisies'', introduction et notes par le Dr V. Bugiel ; Paris : La Renaissance du livre, {{coll.}} « Les Cent chefs-d'œuvre étrangers », {{nb p.|196}}<ref name="FPF56P">[Notice n°: FRBNF31365445 de la BnF]</ref>}} |

||

* ''La Mort de M. Longinus Podbipienta'' {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{ |

* ''La Mort de M. Longinus Podbipienta'' {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{1re}} fois en 1923 dans le recueil ''Henri Sienkiewicz : Œuvres choisies'', introduction et notes par le Dr V. Bugiel ; Paris : La Renaissance du livre, {{coll.}} « Les Cent chefs-d'œuvre étrangers » {{n°|93}}, {{nb p.|196}}<ref name="FPF56P" />}} |

||

* ''Les Deux Épiciers'' {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{ |

* ''Les Deux Épiciers'' {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{1re}} fois en (date inconnue) dans le recueil ''Une idylle dans la prairie'', traduction de Pierre Luguet, Paris : A.-L. Guyot, Collection A.-L. Guyot. {{n°|355}}, {{nb p.|153}}<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31365448k/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365448]</ref>}} |

||

* ''Les Deux Chemins de la vie'' {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{ |

* ''Les Deux Chemins de la vie'' {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{1re}} fois en 1902 à la suite du roman ''Cette troisième !'', traduction de C. de Latour, Paris : éditions du "Carnet", {{nb p.|298}}<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31365514j/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365514]</ref>}} |

||

* ''Au village (nouvelles polonaises)'' {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{ |

* ''Au village (nouvelles polonaises)'' {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{1re}} fois en 1889, Paris : H. Gautier, {{coll.}} « Nouvelle bibliothèque populaire » {{n°|162}}, {{nb p.|32}}<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313654415/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365441]</ref>}} |

||

* ''À travers les savanes'' {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{ |

* ''À travers les savanes'' {{commentaire biblio|Nouvelle publiée en France pour la {{1re}} fois en 1901 à la suite du roman ''Pages d'Amérique, récits de l'émigration'', traduction par B. Jardetski et Albert Savine. Préface par Albert Savine, Paris : Chamuel, {{nb p.|308}}<ref>[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31365443v/PUBLIC Notice n°: FRBNF31365443]</ref>}} |

||

== Prix et distinctions == |

== Prix et distinctions == |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

* [[Doctorat honoris causa|Docteur honoris causa]] de l'[[université Jagellon]] de [[Cracovie]], 1900<ref>{{pl}} [http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/nagrody-i-wyroznienia/doktorzy-hc Doktorzy ''honoris causa''], sur le site de l'[[université Jagellon]]</ref> |

* [[Doctorat honoris causa|Docteur honoris causa]] de l'[[université Jagellon]] de [[Cracovie]], 1900<ref>{{pl}} [http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/nagrody-i-wyroznienia/doktorzy-hc Doktorzy ''honoris causa''], sur le site de l'[[université Jagellon]]</ref> |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

== Adaptations de ses œuvres == |

== Adaptations de ses œuvres == |

||

| Ligne 155 : | Ligne 160 : | ||

* [[1951 au cinéma|1951]] : ''[[Quo vadis (film, 1951)|Quo vadis]]'', film américain de [[Mervyn LeRoy]], avec [[Robert Taylor]] et [[Deborah Kerr]] ; |

* [[1951 au cinéma|1951]] : ''[[Quo vadis (film, 1951)|Quo vadis]]'', film américain de [[Mervyn LeRoy]], avec [[Robert Taylor]] et [[Deborah Kerr]] ; |

||

* [[1960 au cinéma|1960]] : ''[[Les Chevaliers teutoniques (film)|Les Chevaliers teutoniques]]'', film polonais réalisé par [[Aleksander Ford]] ; |

* [[1960 au cinéma|1960]] : ''[[Les Chevaliers teutoniques (film)|Les Chevaliers teutoniques]]'', film polonais réalisé par [[Aleksander Ford]] ; |

||

* [[1963 au cinéma|1963]] : ''[[Par le |

* [[1963 au cinéma|1963]] : ''[[Par le fer et par le feu (film, 1962)|Par le fer et par le feu]]'', film franco-italien de [[Fernando Cerchio]], avec [[Pierre Brice]], [[Jeanne Crain]] et [[Akim Tamiroff]] ; |

||

* [[1973 au cinéma|1973]] : ''{{lien|lang=en|trad=In Desert and Wilderness (1973 film)|fr=In Desert and Wilderness (film, 1973)}}'') , film polonais de Władysław Ślesicki, adapté du roman ''[[Le Gouffre noir]]'' ; |

* [[1973 au cinéma|1973]] : ''{{lien|lang=en|trad=In Desert and Wilderness (1973 film)|fr=In Desert and Wilderness (film, 1973)}}'') , film polonais de Władysław Ślesicki, adapté du roman ''[[Le Gouffre noir]]'' ; |

||

* [[1974 au cinéma|1974]] : ''[[Plus fort que la tempête]]'', film polonais de [[Jerzy Hoffman]], adapté du roman ''[[Potop]]'' ; |

* [[1974 au cinéma|1974]] : ''[[Plus fort que la tempête]]'', film polonais de [[Jerzy Hoffman]], adapté du roman ''[[Potop]]'' ; |

||

* [[1999 au cinéma|1999]] : ''[[Par le fer et par le feu (film)|Par le fer et par le feu]]'', film polonais, de [[Jerzy Hoffman]], avec [[Izabella Scorupco]] et [[Michał Żebrowski]], adapté du roman ''[[Par le fer et par le feu (roman)|Par le fer et par le feu]]'' ; |

* [[1999 au cinéma|1999]] : ''[[Par le fer et par le feu (film, 1999)|Par le fer et par le feu]]'', film polonais, de [[Jerzy Hoffman]], avec [[Izabella Scorupco]] et [[Michał Żebrowski]], adapté du roman ''[[Par le fer et par le feu (roman)|Par le fer et par le feu]]'' ; |

||

* [[2001 au cinéma|2001]] : ''{{lien|lang=en|trad=In Desert and Wilderness (2001 film)|fr=In Desert and Wilderness (film, 2001)}}''), film polonais de [[Gavin Hood]], adapté du roman ''[[Le Gouffre noir]]''. |

* [[2001 au cinéma|2001]] : ''{{lien|lang=en|trad=In Desert and Wilderness (2001 film)|fr=In Desert and Wilderness (film, 2001)}}''), film polonais de [[Gavin Hood]], adapté du roman ''[[Le Gouffre noir]]''. |

||

| Ligne 173 : | Ligne 178 : | ||

* Une statue à [[Rome]] près de la [[Villa Borghèse]]. |

* Une statue à [[Rome]] près de la [[Villa Borghèse]]. |

||

* Toujours à Rome, sur la [[Voie Appienne]], se dresse l'[[Église Santa Maria in Palmis|église |

* Toujours à Rome, sur la [[Voie Appienne]], se dresse l'[[Église Santa Maria in Palmis|église ''Domine Quo Vadis'']] (Chiesa del ''Domine quo vadis'') : selon la légende, c'est en ce lieu que l'[[Pierre (apôtre)|apôtre Pierre]], alors qu'il fuyait [[Persécution des chrétiens dans la Rome antique|Rome et les persécutions]], a rencontré le Christ et est retourné à Rome. Dans cette église, un buste de bronze de Henryk Sienkiewicz a été érigé en 1977 par la [[diaspora]] polonaise d'Italie. Ce serait en effet alors qu'il était assis dans cette église, que l'auteur aurait eu l'idée du roman (cf. vignette de droite). [[File:QuoVadisAntica (3).JPG|thumb|Buste de Henryk Sienkiewicz dans l'[[Église Santa Maria in Palmis|église ''Domine Quo Vadis'']] à [[Rome]] (Italie)]] |

||

* En [[Croatie]], un buste a été érigé dans la ville d'[[Opatija]] - jadis [[station balnéaire]] internationale et très mondaine - où Henryk Sienkiewicz a séjourné plusieurs fois pour soigner sa gorge. |

* En [[Croatie]], un buste a été érigé dans la ville d'[[Opatija]] - jadis [[station balnéaire]] internationale et très mondaine - où Henryk Sienkiewicz a séjourné plusieurs fois pour soigner sa gorge. |

||

* En [[Pologne]], à Okrzeja, près |

* En [[Pologne]], à [[Okrzeja]], près du lieu de naissance de l'écrivain : un monument à sa gloire (cf. vignette de gauche). |

||

* Toujours en Pologne, trois musées lui sont consacrés, dont celui de |

* Toujours en Pologne, trois musées lui sont consacrés, dont celui de [[Oblęgorek]]<ref>[http://www.muzeumkielce.net/wystawy/oddzialy/oblegorek/oblegorek1.html Museum Oblegorek]</ref>, château ancestral de la famille de Henryk Sienkiewicz transformé en musée. |

||

* Au nombre des auteurs symboliques décrivant les périodes de guerre et l'héroïsme polonais, il a figuré sur les billets de {{Unité|500000|[[złoty]]s}} au début des [[années 1990]]. |

* Au nombre des auteurs symboliques décrivant les périodes de guerre et l'héroïsme polonais, il a figuré sur les billets de {{Unité|500000|[[złoty]]s}} au début des [[années 1990]]. |

||

== Notes et références == |

== Notes et références == |

||

{{Traduction/Référence|en|Henryk Sienkiewicz|}} |

|||

{{Références|taille=30}} |

{{Références|taille=30}} |

||

| Ligne 186 : | Ligne 191 : | ||

{{Autres projets|wikisource = Auteur:Henryk Sienkiewicz|commons=Category:Henryk Sienkiewicz}} |

{{Autres projets|wikisource = Auteur:Henryk Sienkiewicz|commons=Category:Henryk Sienkiewicz}} |

||

=== Bibliographie === |

=== Bibliographie === |

||

* {{pl}} Henryk Markiewicz : ''Sienkiewicz, Henryk Adam Aleksander Pius'' (1997) |

* {{pl}} Henryk Markiewicz : ''Sienkiewicz, Henryk Adam Aleksander Pius'' (1997) [[Polski Słownik Biograficzny]] |

||

* {{en}} [http://culture.pl/en/artist/henryk-sienkiewicz Biographie de Henryk Sienkiewicz] |

* {{en}} [http://culture.pl/en/artist/henryk-sienkiewicz Biographie de Henryk Sienkiewicz] |

||

=== Liens externes === |

=== Liens externes === |

||

* {{en |

* {{mul|en|pl}} Blason Oszyk ''(Łabędź odmieniony)'' [http://www.jurzak.pl Genealogia Dynastyczna] |

||

* [http://bibliotheque-russe-et-slave.com/Livres/Sienkiewicz%20-%20Allons%20a%20Lui.htm ''Allons à Lui'', trad. de J.-L. de Janasz, 1900], en ligne sur la [http://bibliotheque-russe-et-slave.com/index1.html ''Bibliothèque russe et slave''] |

* [http://bibliotheque-russe-et-slave.com/Livres/Sienkiewicz%20-%20Allons%20a%20Lui.htm ''Allons à Lui'', trad. de J.-L. de Janasz, 1900], en ligne sur la [http://bibliotheque-russe-et-slave.com/index1.html ''Bibliothèque russe et slave''] |

||

* {{Site Fondation Nobel |https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1905/sienkiewicz/biographical/ |Biographie }} |

* {{Site Fondation Nobel |https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1905/sienkiewicz/biographical/ |Biographie }} |

||

* {{Autorité}} <!-- Si aucune information, Wikipédia n'affichera rien de cette ligne --> |

* {{Autorité}} <!-- Si aucune information, Wikipédia n'affichera rien de cette ligne --> |

||

* {{Dictionnaires}} <!-- Si aucune information, Wikipédia n'affichera rien de cette ligne --> |

* {{Dictionnaires}} <!-- Si aucune information, Wikipédia n'affichera rien de cette ligne --> |

||

* {{Bases |

* {{Bases}} <!-- Si aucune information, Wikipédia n'affichera rien de cette ligne --> |

||

{{Palette|Prix Nobel de littérature}} |

{{Palette|Prix Nobel de littérature}} |

||

| Ligne 212 : | Ligne 217 : | ||

[[Catégorie:Auteur de roman se déroulant dans l'Antiquité]] |

[[Catégorie:Auteur de roman se déroulant dans l'Antiquité]] |

||

[[Catégorie:Lauréat polonais du prix Nobel]] |

[[Catégorie:Lauréat polonais du prix Nobel]] |

||

[[Catégorie:Docteur honoris causa de l'université |

[[Catégorie:Docteur honoris causa de l'université Jagellon de Cracovie]] |

||

[[Catégorie:Membre de l'Académie des sciences de Russie]] |

[[Catégorie:Membre de l'Académie des sciences de Russie]] |

||

[[Catégorie:Chevalier de la Légion d'honneur]] |

[[Catégorie:Chevalier de la Légion d'honneur]] |

||

[[Catégorie:Noblesse polonaise]] |

[[Catégorie:Noblesse polonaise du XIXe siècle]] |

||

[[Catégorie:Noblesse polonaise du XXe siècle]] |

|||

[[Catégorie:Famille Jauch]] |

[[Catégorie:Famille Jauch]] |

||

[[Catégorie:Henryk Sienkiewicz| 00]] |

[[Catégorie:Henryk Sienkiewicz| 00]] |

||

Dernière version du 3 mars 2024 à 20:38

| Nom de naissance | Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz |

|---|---|

| Naissance |

Wola Okrzejska |

| Décès |

(à 70 ans) Vevey |

| Activité principale | |

| Distinctions |

| Langue d’écriture | Polonais |

|---|---|

| Genres |

Œuvres principales

Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz armoiries Oszyk, né le à Wola Okrzejska et mort le à Vevey, est un écrivain et philanthrope polonais. Le plus grand romancier polonais de son époque, il jouit de son vivant d'une renommée internationale[1] grâce à l'immense succès de son roman Quo vadis ? (1896), qui lui vaut une réputation universelle et le prix Nobel de littérature en 1905[2]. Il a également milité pour les droits des Polonais, alors sous occupation prussienne puis russe.

Biographie[modifier | modifier le code]

Fils de Józef Sienkiewicz et Stefania née Cieciszowska, Henryk Sienkiewicz est né au sein d'une noblesse polonaise appauvrie, dans le petit domaine de sa branche maternelle de Wola Okrzejska près de Lublin, à l'époque en zone russe. Sa mère, qui écrit des vers qu'elle publie dans divers journaux, donne très tôt à son fils le goût de la littérature. La famille œuvre activement pour l’indépendance de la Pologne. Ce patriotisme sera très présent dans les écrits du futur auteur.

Avec son frère aîné et ses quatre sœurs cadettes, Henryk est d'abord éduqué par un précepteur, puis, à partir de 1858, il poursuit son éducation dans un collège à Varsovie. Trois années plus tard, ses parents, ruinés, le rejoignent à la capitale, après avoir dû vendre leurs terres. Ne pouvant pas compter sur une aide financière de ses parents, Sienkiewicz est obligé de travailler et s'engage comme précepteur dans la famille Weyher à Płońsk. Il y prépare seul son baccalauréat, qu'il obtient en . Il intègre peu après l’université, au mois de , où il entame des études d'abord en faculté de médecine puis en droit, puis en lettres jusqu'en 1872.

Tout en poursuivant ses études universitaires, il entame une carrière de journaliste. Il attend pourtant deux années et le pour voir son premier article publié dans la presse polonaise : une critique théâtrale pour le Przegląd Tygodniowy. Au cours de l’été 1872, un autre journal, Wieniec, publie une de ses nouvelles, En vain. La même année, alors que Sienkiewicz abandonne l’université, le Przegląd Tygodniowy édite deux volumes de ses nouvelles, intitulés Les Humoresques. Ces premières œuvres sont à dominante satirique.

Il devient chroniqueur pour le journal Gazeta Polska. Ses revenus lui permettent d'entreprendre en 1874 un premier voyage à l’étranger, en Belgique et en France. En 1876, il entreprend un voyage aux États-Unis en qualité de correspondant du Gazeta Polska. De ce périple de deux ans, au cours duquel il vit de petits emplois et du soutien de la diaspora polonaise - notamment californienne - il rapporte ses Lettres d’Amérique. Il y relate, avec un grand sens de l'observation et avec humour, ses expériences et impressions sur les Amérindiens, les Américains polonais, la nature et la vie sauvage américaines. Parues d'abord dans la Gazeta Polska, ces Lettres sont traduites dans neuf langues et valent à son auteur d'être reconnu aux États-Unis.

Il fait de nombreux séjours en France et en Italie. Au mois de , il est à Venise : il y fait la connaissance de Maria Szetkiewicz qu'il épouse le . Après la naissance de deux enfants, Maria contracte la tuberculose et en meurt le , à 31 ans, quatre ans après leur mariage.

En 1883, Sienkiewicz commence la rédaction de ses grands romans nationaux : Par le fer et par le feu, Le Déluge et Messire Wołodyjowski. Ce cycle forme une trilogie dans laquelle revit le passé glorieux de la Pologne du XVIIe siècle, trilogie qui vaut à son auteur l’admiration sans bornes de ses compatriotes, puis du public étranger, mais soulève l'inquiétude de la censure russe. I. Jankul, censeur de Varsovie, prévient Sienkiewicz qu'il ne permettra plus la publication d’aucune autre œuvre ayant pour thème l'histoire de la Pologne[3]. Sienkiewicz écrit ensuite deux romans de mœurs : Sans Dogme et La Famille Połaniecki.

En , il embarque pour l'Afrique où il prend part à des parties de chasse en Afrique du Sud. De ce voyage, il écrira les Lettres d'Afrique.

A l'âge de quarante-sept ans, il se remarie, le , avec Maria Romanowska-Wołodkowicz (1874-1966), âgée de dix-neuf ans et fille adoptive d'un riche négociant d'Odessa, mais celle-ci le quitte deux semaines après le mariage. Sienkiewicz accuse alors la famille de celle-ci d'avoir comploté la chose. Le pape lui accorde l'annulation de son mariage le . En 1904, à l'âge de cinquante-huit ans, il convole en troisièmes noces avec une cousine éloignée, Maria Babska (1864-1925).

C'est en que Henryk Sienkiewicz commence à publier Quo vadis ? en feuilleton dans la Gazeta Polska, le journal pour lequel il avait travaillé plus jeune en tant que journaliste. Ce roman, qui relate la persécution des premiers chrétiens dans l'Empire romain sous Néron, est un phénomène de la littérature mondiale. Rarement un livre a atteint un tel nombre d'éditions (il est traduit dans plus de quarante langues) : en France, c'est le roman le plus vendu en 1900[4], et des chevaux participant à la course hippique du Grand Prix de Paris portent le nom des personnages du roman[5] ; aux États-Unis, 800 000 exemplaires se vendront en huit mois. Le roman est adapté au cinéma dès 1901. Quo vadis ? vaut à son auteur le prix Nobel de littérature en 1905 et une renommée internationale. Pour éviter les journalistes et les fans importuns, Sienkiewicz doit maintenant voyager parfois incognito.

L'auteur revient ensuite à l’histoire de la Pologne avec Les Chevaliers teutoniques, publié en 1900, qui est un autre grand succès ; ce roman est considéré comme sa dernière grande œuvre. La même année, une souscription nationale est lancée en Pologne pour récolter des fonds permettant le rachat du château ancestral de son père à Oblęgorek, près de Kielce (aujourd’hui un musée)[2].

En 1912, Sienkiewicz publie son unique roman pour la jeunesse : Au Désert et dans la brousse, traduit en français en 1934, sous le titre Le Gouffre noir, souvenir d'un voyage en Afrique effectué en 1891. Avec ses descriptions magistrales, ses scènes d'actions palpitantes et pleines d'humour et ses personnages émouvants, ce roman, devenu un classique, remporte un grand succès. Ses adaptations cinématographiques de 1971 et 2001 connaissent également un grand succès en Pologne.

Il publie encore une série de contes philosophiques. Sa dernière œuvre, parue en 1914, est le roman Les Légions sur la période de la participation des Polonais dans l'armée napoléonienne.

Sienkiewicz a souvent utilisé ses confortables revenus d'auteur pour soutenir les écrivains en difficulté. Il a récolté des fonds pour des projets d'aide sociale tels que le combat contre la famine et la construction d'un sanatorium pour les tuberculeux à Zakopane. En 1905, il est l'un des fondateurs de la Société polonaise pour l'éducation.

À la déclaration de la Première Guerre mondiale, l'écrivain est en Suisse. En 1915, lors d'une conférence à Lausanne, il fait une allocution dans laquelle il exhorte les nations civilisées à venir en aide aux populations polonaises sur la ligne du Front de l’Est. Il apporte son soutien financier à la Croix-Rouge. Jusqu’à sa mort en 1916, Sienkiewicz est à la tête du Comité Général de Suisse pour les Victimes de Guerre en Pologne (Comité de Vevey)[6]. Son engagement dans une collecte de fonds internationale en faveur des terres polonaises détruites est financièrement fructueux (20 millions de francs suisses de l’époque sont envoyés à la Pologne à la fin de l’année 1919), et ses efforts pour attirer l’attention sur la « question polonaise » à l’issue de la guerre connait un écho dans les soutiens du président des États-Unis Woodrow Wilson et du pape Benoît XV.

Henryk Sienkiewicz meurt d'une embolie, le , à l'âge de 70 ans, au Grand Hôtel du Lac à Vevey, avant d’avoir pu assister à l'indépendance de la Pologne pour laquelle il a tant œuvré. Aux funérailles sont présentes des délégations officielles de la coalition Empire allemand-Autriche-Hongrie-Empire ottoman (Empires centraux) et de la Triple-Entente (France, Royaume-Uni et Russie impériale), et un discours du pape Benoît XV est lu.

Ses restes sont solennellement transférés en Pologne, alors devenue indépendante, en 1924, dans la crypte de la cathédrale Saint-Jean de Varsovie.

Œuvre littéraire[modifier | modifier le code]

En sus de son œuvre propre, Sienkiewicz écrit également des articles dans lesquels il donne son avis sur cette œuvre ainsi que sur la littérature contemporaine. Conformément à l'esprit du positivisme, il défend, dans ses premiers romans et nouvelles, la littérature réaliste avec sa représentation de la vie sociale, son message humaniste et son attachement aux nations.