« Projet d'union entre la Tunisie et la Libye » : différence entre les versions

L’Algérie a été proposé pour faire partie de la république arabe islamique Balises : Révoqué Modification par mobile Modification par le web mobile |

|||

| (5 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||

| drapeau lien = |

| drapeau lien = |

||

| blason = |

| blason = |

||

| carte = |

| carte = Arab Islamic Republic (centered orthographic projection).svg |

||

| légende = Carte de la République arabe islamique. |

| légende = Carte de la République arabe islamique. |

||

| religion = [[Islam]] [[Sunnisme|sunnite]] |

| religion = [[Islam]] [[Sunnisme|sunnite]] |

||

| Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||

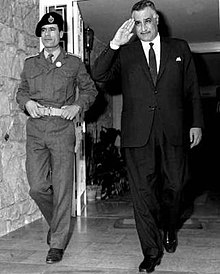

[[Fichier:Nasser Gaddafi 1969.jpg|vignette|[[Mouammar Kadhafi]] (gauche) en [[1969]] aux côtés de [[Gamal Abdel Nasser]], figure du [[panarabisme]].]] |

[[Fichier:Nasser Gaddafi 1969.jpg|vignette|[[Mouammar Kadhafi]] (gauche) en [[1969]] aux côtés de [[Gamal Abdel Nasser]], figure du [[panarabisme]].]] |

||

En effet, l'idéal de l'unité maghrébine figure alors dans les constitutions tunisienne, marocaine et algérienne<ref>{{en |

En effet, l'idéal de l'unité maghrébine figure alors dans les constitutions tunisienne, marocaine et algérienne<ref>{{Article|langue=en|auteur1=Ahmed Aghrout|auteur2=Keith Sutton|titre=Regional Economic Union in the Maghrib|périodique=[[Journal of Modern African Studies]]|volume=28|numéro=1|date=1990|pages=115|issn=0022-278X}}.</ref> mais les intérêts divergents du [[Maroc]] et de l'[[Algérie]], les deux principales puissances régionales, se trouvent en contradiction avec celui-ci. Selon un universitaire tunisien, « s'il n'y avait que l'Algérie et pas le Maroc, ou le Maroc et pas l'Algérie, il ne pourrait pas y avoir de Maghreb. La puissance principale nous aurait tous englouti. Pour qu'un Maghreb existe, vous avez besoin de ces deux puissances rivales en compétition l'une avec l'autre au sein de la région »{{sfn|Deeb|1989|p=22}}. En conséquence, les tentatives d'unification au Maghreb n'ont le plus souvent été qu'un moyen par lequel contrebalancer l'une ou l'autre de ces puissances régionales. |

||

=== Panarabisme === |

=== Panarabisme === |

||

| Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||

{{Article détaillé|Panarabisme}} |

{{Article détaillé|Panarabisme}} |

||

De plus, il faut considérer l'impact du panarabisme — « une nation arabe qui œuvre pour son unité de l'[[Océan Atlantique|Atlantique]] au [[golfe Persique]] » selon les propres termes de Kadhafi |

De plus, il faut considérer l'impact du panarabisme — « une nation arabe qui œuvre pour son unité de l'[[Océan Atlantique|Atlantique]] au [[golfe Persique]] » selon les propres termes de Kadhafi{{sfn|Belkhodja|1998|p=137}} — défendu par le leader libyen après la mort de [[Gamal Abdel Nasser]] le {{date|28|septembre|1970}}. Dès décembre [[1969]], moins de trois mois après sa prise du pouvoir, Kadhafi déclarait déjà que « c'est vers l'Orient arabe que me portent ma raison et mon cœur. En voulant fonder une union maghrébine séparée, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc risquent de retarder l'unité arabe et de rester longtemps tributaires de l'Europe »{{sfn|Belkhodja|1998|p=137}}. |

||

En conséquence, il quitte le {{date|10|mars|1970}} le Comité permanent de coordination maghrébine, fondé en novembre [[1964]] à [[Tanger]] et destiné initialement à harmoniser les politiques économiques des quatre pays maghrébins |

En conséquence, il quitte le {{date|10|mars|1970}} le Comité permanent de coordination maghrébine, fondé en novembre [[1964]] à [[Tanger]] et destiné initialement à harmoniser les politiques économiques des quatre pays maghrébins{{sfn|Belkhodja|1998|p=137}}, et travaille à unir son pays avec divers États comme l'[[Égypte]], la [[Syrie]], le [[Tchad]], le [[Soudan]] et la Tunisie. Le {{date|17|avril|1971}}, il annonce le projet d'une [[Union des Républiques arabes]] regroupant la Syrie, l'Égypte et la Libye{{sfn|Belkhodja|1998|p=138}}. De son côté, le président tunisien Bourguiba avait développé dès le {{date|3|janvier|1957}} le thème du « Grand Maghreb arabe » et de l'unification de l'Afrique du Nord{{sfn|Belkhodja|1998|p=136}}. |

||

== Incident du Palmarium == |

== Incident du Palmarium == |

||

Or, les liens étroits entre la Libye et l'Égypte troublent les leaders maghrébins qui craignent cette puissance potentielle sur leurs frontières orientales et travaillent donc à éloigner la Libye de l'influence égyptienne |

Or, les liens étroits entre la Libye et l'Égypte troublent les leaders maghrébins qui craignent cette puissance potentielle sur leurs frontières orientales et travaillent donc à éloigner la Libye de l'influence égyptienne{{sfn|Deeb|1989|p=23}}. Car, malgré l'échec de la fusion Égypte-Syrie en une [[République arabe unie]], créée en [[1958]] et dissoute quatre ans plus tard, cela n'empêche pas l'Égypte et la Libye d'annoncer le {{date|2|août|1972}} une fusion totale qui prendrait effet un an plus tard, le {{date|1er septembre 1973}}{{sfn|Belkhodja|1998|p=138}}. |

||

Dans la foulée, lors d'une visite de Kadhafi à [[Tunis]], le {{date|15|décembre|1972}}, dans l'espoir d'enrôler la Tunisie à ce projet |

Dans la foulée, lors d'une visite de Kadhafi à [[Tunis]], le {{date|15|décembre|1972}}, dans l'espoir d'enrôler la Tunisie à ce projet{{sfn|Belkhodja|1998|p=137}}{{,}}<ref name="wright">{{Ouvrage|langue=en|auteur1=John Wright|titre=Libya|sous-titre=A Modern History|lieu=Londres|éditeur=Croom Helm|année=1982|pages totales=306|passage=65|isbn=978-0709927273}}.</ref>, ce dernier prononce un discours surprise dans la grande salle de cinéma ''Le Palmarium'' abritant plus de {{nombre|2000|personnes}}, en l'occurrence des jeunes cadres du [[Parti socialiste destourien (1964-1988)|Parti socialiste destourien]] au pouvoir et de l'administration{{sfn|Belkhodja|1998|p=139}}. Il se lance dans une plaidoirie panarabique : {{Début citation}}Les luttes de libération nationale doivent maintenant déboucher sur un combat pour l'édification d'une nation arabe unifiée, du Golfe à l'Atlantique. Les dirigeants doivent répondre aux aspirations des masses, et les monarchies sont moins à même de le faire que les régimes républicains qui doivent savoir briser avec le passé. En Tunisie, la frontière avec la Libye est artificielle, elle a été inventée par le colonialisme. […] Le monde arabe doit répondre au défi de certaines puissances étrangères, au premier chef les États-Unis{{sfn|Belkhodja|1998|p=139}}.{{Fin citation}} |

||

Le président [[Habib Bourguiba]], qui écoute ce discours à la [[Radio Tunis|radio]] depuis le [[palais présidentiel de Carthage]], rejoint précipitamment le lieu du rassemblement pour répliquer |

Le président [[Habib Bourguiba]], qui écoute ce discours à la [[Radio Tunis|radio]] depuis le [[palais présidentiel de Carthage]], rejoint précipitamment le lieu du rassemblement pour répliquer{{sfn|Belkhodja|1998|p=139}}. Il arrive en trombe, à la stupéfaction générale, et, interrompant presque Kadhafi, monte sur scène et improvise une harangue associant son destin personnel à celui de son pays : {{Début citation}}Bourguiba ne doit pas sa charge à une révolution ou à un coup d'État, mais à une lutte héroïque d'un demi-siècle, qui a été tout ensemble celle de la Tunisie. Et cela, pour une patrie tunisienne et non pour devenir un fragment d'on ne sait quelle nation arabe{{sfn|Belkhodja|1998|p=139}}.{{Fin citation}} Il dénonce ensuite l'idée que « les Arabes auraient été un jour unis, rejette toutes les idées ''[de Kadhafi]'' sur une unité arabe rapide et exige même des Libyens de s'affairer à ce qu'il décrit comme leur propre manque d'unité nationale et leur retard »<ref name="wright"/>. Il cite ensuite l'éphémère union de l'Égypte et de la Syrie puis le projet d'union tripartite avec la Libye et déclare que l'unité arabe ne peut être improvisée : {{Début citation}}L'unité arabe ? D'accord sur l'objectif final, mais la réalisation exige des délais. […] Le président Kadhafi est venu ici préconiser l'unité arabe et va jusqu'à me proposer la présidence d'une république commune. Son dévouement et sa sincérité ne sont pas en doute, mais il manque d'expérience. On peut, certes, concevoir une unité entre nos deux pays, mais toute action improvisée se solderait par un échec{{sfn|Belkhodja|1998|p=139}}.{{Fin citation}} |

||

Malgré l'incident du ''Palmarium'', la visite donne des résultats positifs avec un accord économique sur le [[Plateau continental (droit)|plateau continental]], doté de réserves de [[pétrole]], et la liberté de circulation et d'installation pour les ressortissants des deux pays |

Malgré l'incident du ''Palmarium'', la visite donne des résultats positifs avec un accord économique sur le [[Plateau continental (droit)|plateau continental]], doté de réserves de [[pétrole]], et la liberté de circulation et d'installation pour les ressortissants des deux pays{{sfn|Belkhodja|1998|p=139}}. Dans ce contexte, aussi bien en Égypte qu'en Tunisie et en Algérie, les dirigeants sont partagés entre deux soucis : contenir l'ardeur de Kadhafi sans le heurter de front, s'associer au moins en apparence à son exaltation et tenir compte de l'opinion publique qui est encline à rêver d'un leader arabe charismatique susceptible de remplacer Nasser{{sfn|Belkhodja|1998|p=140}}. L'union égypto-libyenne est finalement enterrée et Bourguiba, rassuré, part consoler Kadhafi le {{date-|1 septembre 1973}} en lui faisant comprendre que l'avenir de la Libye passe par le Maghreb et non le [[Machrek]] : {{Début citation}}Au Moyen-Orient, ce sont tous des Levantins. […] Votre union avec les Égyptiens, je n'y crois pas. […] Venez en Tunisie, ce sera plus sérieux{{sfn|Belkhodja|1998|p=141}}.{{Fin citation}} Au cours de la quatrième conférence des [[Mouvement des non-alignés|non-alignés]] organisée à Alger, Bourguiba appelle à l'unification de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye, une idée qu'il propose toutefois de mettre en place par étapes sur une « période de temps indéterminée »{{sfn|Deeb|1989|p=24}}. |

||

== Déclaration de Djerba == |

== Déclaration de Djerba == |

||

| Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||

[[Fichier:Drapeau de la République Arabe Islamique (Union tuniso-libyenne).svg|vignette|{{FIAV|111111}} Drapeau prévu pour la « République arabe islamique » constituée par l'union de la Tunisie et de la Libye.]] |

[[Fichier:Drapeau de la République Arabe Islamique (Union tuniso-libyenne).svg|vignette|{{FIAV|111111}} Drapeau prévu pour la « République arabe islamique » constituée par l'union de la Tunisie et de la Libye.]] |

||

Alors que le Premier ministre [[Hédi Nouira]] est en visite officielle en [[Iran]] depuis le {{date|7|janvier|1974}} et que l'épouse du président, [[Wassila Bourguiba]], est en tournée au [[Moyen-Orient]] depuis le {{date|8 janvier 1974-}} |

Alors que le Premier ministre [[Hédi Nouira]] est en visite officielle en [[Iran]] depuis le {{date|7|janvier|1974}} et que l'épouse du président, [[Wassila Bourguiba]], est en tournée au [[Moyen-Orient]] depuis le {{date|8 janvier 1974-}}{{sfn|Belkhodja|1998|p=141}}, Kadhafi annonce vouloir s'entretenir avec Bourguiba et se présente à l'improviste au poste frontière de [[Ras Jedir]], le {{date|11 janvier 1974-}}, pour passer la nuit à l'hôtel Ulysse Palace sur l'île de [[Djerba]]{{sfn|Belkhodja|1998|p=142}}. |

||

À l'arrivée de Bourguiba à l'hôtel, le lendemain matin, Kadhafi lui demande un entretien en tête-à-tête, ce qui suscite l'inquiétude de certains ministres en raison de l'état de santé de Bourguiba et du mystère entretenu par Kadhafi |

À l'arrivée de Bourguiba à l'hôtel, le lendemain matin, Kadhafi lui demande un entretien en tête-à-tête, ce qui suscite l'inquiétude de certains ministres en raison de l'état de santé de Bourguiba et du mystère entretenu par Kadhafi{{sfn|Belkhodja|1998|p=142}}. Une heure plus tard, [[Mohamed Masmoudi]], ministre des Affaires étrangères tunisien, se voit remettre une déclaration écrite de la main de Kadhafi annonçant que les deux dirigeants s'engagent à fusionner leurs deux États en un État unique baptisé « République arabe islamique »<ref name="simons">{{Ouvrage|langue=en|auteur1={{Lien|trad=Geoff Simons}}|titre=Libya|sous-titre=The Struggle for Survival|lieu=Londres|éditeur=Macmillan|année=1993|pages totales=396|passage=253|isbn=978-0333588864}}.</ref>. Celle-ci est supposée avoir une seule constitution, une seule armée, un seul président, un seul drapeau et les mêmes pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire{{sfn|Belkhodja|1998|p=142}}. Des [[référendum]]s sont prévus le {{date|18 janvier 1974-}} dans chacun des deux pays pour se prononcer sur cette question{{sfn|Belkhodja|1998|p=142}}. L'accord ratifié en fin de journée et diffusé à la radio{{sfn|Belkhodja|1998|p=143}} prend le nom de « déclaration de Djerba » ou « accord de Djerba »<ref name="simons"/>. La liste du gouvernement est immédiatement établie avec Bourguiba comme président, Kadhafi et Hédi Nouira comme vice-présidents, [[Abdessalam Jalloud]] comme Premier ministre, Masmoudi comme vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, [[Tahar Belkhodja]] comme ministre de la Défense et Kadhafi comme chef d'état-major des forces armées. En tout, seize ministres tunisiens et quatorze ministres libyens sont nommés sans consultation{{sfn|Belkhodja|1998|p=143}}. |

||

=== Causes potentielles === |

=== Causes potentielles === |

||

La « déclaration de Djerba » fait suite à de multiples accords traitant de questions spécifiques déjà conclus par les deux États sur « le commerce, les questions douanières, l'investissement, la régulation des travailleurs migrants, la sécurité sociale et la création d'une entreprise de transport commune »<ref name="simons"/> mais n'étaient pas destinés ouvertement à conduire à une union des deux États. Le soutien en faveur de l'unité vient, au-delà de Bourguiba, d'autres membres du gouvernement tunisien qui pensent que cela bénéficiera à l'économie de leur pays ; le principal d'entre eux est le ministre des Affaires étrangères Masmoudi<ref name="simons"/>. Pour Kadhafi, cette tactique d'union avec un autre État découle d'une approche différente de la précédente tentative d'union avec l'Égypte qui n'avait pas abouti<ref name="wright"/> : il pensait qu'une fusion au sein de la région conduirait à l'unification régionale et à terme à l'unification du monde arabe |

La « déclaration de Djerba » fait suite à de multiples accords traitant de questions spécifiques déjà conclus par les deux États sur « le commerce, les questions douanières, l'investissement, la régulation des travailleurs migrants, la sécurité sociale et la création d'une entreprise de transport commune »<ref name="simons"/> mais n'étaient pas destinés ouvertement à conduire à une union des deux États. Le soutien en faveur de l'unité vient, au-delà de Bourguiba, d'autres membres du gouvernement tunisien qui pensent que cela bénéficiera à l'économie de leur pays ; le principal d'entre eux est le ministre des Affaires étrangères Masmoudi<ref name="simons"/>. Pour Kadhafi, cette tactique d'union avec un autre État découle d'une approche différente de la précédente tentative d'union avec l'Égypte qui n'avait pas abouti<ref name="wright"/> : il pensait qu'une fusion au sein de la région conduirait à l'unification régionale et à terme à l'unification du monde arabe{{sfn|Wright|1981|p=166}}. Inversement, il est possible que Bourguiba ait été le véritable initiateur de cette union car les Tunisiens souhaitaient un allié régional mais aussi « éloigner la Libye de l'Égypte »<ref>{{Chapitre|langue=en|auteur1=Mary-Jane Deeb|titre chapitre=Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya|auteurs ouvrage=David E. Long, Bernard Reich et {{Lien|trad=Mark J. Gasiorowski}}|titre ouvrage=The Government and Politics of the Middle East and North Africa|lieu=Boulder|éditeur={{Lien|trad=Westview Press}}|année=2007|isbn=978-0813343617|passage=386}}.</ref>. |

||

L'accord est toutefois une surprise pour les observateurs pensant que Bourguiba ne soutenait pas cette idée, en partie en raison de sa réponse au discours prononcé par Kadhafi à Tunis. Ce revirement pourrait avoir été influencé par la présence à cette époque de quelque {{nombre|30000|travailleurs}} tunisiens en Libye et le soutien qui aurait été apporté à l'[[économie de la Tunisie]]<ref name="simons"/>. Car le pays souffre alors d'un surplus de travailleurs, d'une dette extérieure importante et d'un manque de ressources naturelles et une union plus resserrée avec une Libye riche en ressources mais démunie en travailleurs aurait été une alternative attractive<ref>{{en |

L'accord est toutefois une surprise pour les observateurs pensant que Bourguiba ne soutenait pas cette idée, en partie en raison de sa réponse au discours prononcé par Kadhafi à Tunis. Ce revirement pourrait avoir été influencé par la présence à cette époque de quelque {{nombre|30000|travailleurs}} tunisiens en Libye et le soutien qui aurait été apporté à l'[[économie de la Tunisie]]<ref name="simons"/>. Car le pays souffre alors d'un surplus de travailleurs, d'une dette extérieure importante et d'un manque de ressources naturelles et une union plus resserrée avec une Libye riche en ressources mais démunie en travailleurs aurait été une alternative attractive<ref>{{Article|langue=en|titre=North Africa: Broken Engagement|périodique=[[Time (magazine)|Time]]|date=28 janvier 1974|pages=|issn=0040-781X|lire en ligne=https://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,911064,00.html|consulté le=5 décembre 2023}}.</ref>. Néanmoins, la raison pour laquelle Bourguiba approuva l'union n'est pas clairement connue. On peut avancer qu'il pensait créer une nouvelle donne politique dans la région face aux deux géants de l'ouest, l'Algérie et le Maroc, et stopper à l'est toute velléité unitaire entre l'Égypte et la Libye{{sfn|Belkhodja|1998|p=150}}. |

||

== Réactions == |

== Réactions == |

||

Dès la signature de l'accord, [[Radio Tunis]] annonce qu'elle prend désormais le nom de Radio de la République arabo-islamique, ce qui conduit au limogeage de son directeur. À [[Halfaouine]], au centre de la [[médina de Tunis]] et sur l'[[avenue Habib-Bourguiba]], quelques centaines de jeunes fêtent l'union mais sont vite dispersés par la police |

Dès la signature de l'accord, [[Radio Tunis]] annonce qu'elle prend désormais le nom de Radio de la République arabo-islamique, ce qui conduit au limogeage de son directeur. À [[Halfaouine]], au centre de la [[médina de Tunis]] et sur l'[[avenue Habib-Bourguiba]], quelques centaines de jeunes fêtent l'union mais sont vite dispersés par la police{{sfn|Belkhodja|1998|p=144}}. Dès son retour de Djerba, Bourguiba déclare à l'aéroport : {{Début citation}}Cette journée aura été historique, consacrant un demi-siècle de lutte marquée par la constitution de la République arabe islamique, laquelle est appelée à avoir un poids considérable, eu égard aux expériences, aux cadres et aux richesses dont elle dispose. Nous exprimons l'espoir de voir l'Algérie, la Mauritanie et le Maroc se joindre à la Libye et à la Tunisie […] C'est ce que j'ai voulu proclamer à tous les peuples d'Afrique du Nord. Nous formons le vœu de voir les peuples du Machrek suivre notre exemple, pour former une communauté puissante et solide{{sfn|Belkhodja|1998|p=144}}.{{Fin citation}} |

||

=== De l'hostilité à l'enthousiasme === |

=== De l'hostilité à l'enthousiasme === |

||

Le {{date|12 janvier 1974-}}, le Premier ministre Nouira de retour d'Iran, stupéfait par les événements, manifeste son désaccord profond |

Le {{date|12 janvier 1974-}}, le Premier ministre Nouira de retour d'Iran, stupéfait par les événements, manifeste son désaccord profond{{sfn|Belkhodja|1998|p=144}}. Aux plans régional et international, les réactions de l'Algérie, qui refuse de prendre le train en route, de la [[France]] et des [[États-Unis]] sont réservées{{sfn|Belkhodja|1998|p=145}}. La presse étrangère se montre également circonspecte, méfiante, voire franchement critique. Pour le ''[[Journal de Genève]]'', {{citation|Djerba est une tentative d'imposer l'esprit à la matière, d'aligner des noix sur un bâton. […] La tentation était grande pour le vieux magicien de capter l'énergie libyenne comme d'autres capteraient la foudre pour forcer le {{lang|la|statu-quo}}}}{{sfn|Belkhodja|1998|p=146}}. Pour ''[[L'Orient (journal)|L'Orient]]'', « les deux leaders représentent ce que la nation arabe a de plus diamétralement opposé : la réalité et la fiction, l'ordre et le désordre, la sagesse et l'impétuosité, la laïcité et le fanatisme religieux »{{sfn|Belkhodja|1998|p=146}}. ''{{lang|en|[[The Guardian]]}}'' avance que « l'union de la Libye avec la Tunisie est, économiquement, plus raisonnable qu'une fusion de la Libye avec l'Égypte, car la Tunisie sera une charge économique moins lourde »{{sfn|Belkhodja|1998|p=146}}>. En Algérie, ''[[El Moudjahid (quotidien)|El Moudjahid]]'' écrit en revanche que {{citation|les unions factices et éphémères, les constructions artificielles ne transforment pas l'histoire. Pour qu'une région soit affectée par des transformations historiques, il convient que les peuples qui la composent œuvrent ensemble à l'élaboration des changements}}{{sfn|Belkhodja|1998|p=147}}. ''[[La Presse de Tunisie]]'' manifeste quant à elle son enthousiasme dès le {{date|13 janvier 1974-}} en indiquant que {{citation|la jeune République arabe et islamique aura la grande expérience, l'intelligence, la sagesse de Bourguiba, le dévouement et la foi de Kadhafi ; elle aura l'enthousiasme des jeunes et l'adhésion des masses}}{{sfn|Belkhodja|1998|p=147}}. L'éditorial du journal ''[[L'Action tunisienne]]'' du même jour écrit qu'{{citation|une telle œuvre est un acte de foi et détermine l'avenir des générations actuelles et futures}}{{sfn|Belkhodja|1998|p=144}}. |

||

=== Enterrement en douceur === |

=== Enterrement en douceur === |

||

Face aux réactions extérieures, Bourguiba, mesurant la gravité d'une crise intérieure supplémentaire, destitue le {{date|14 janvier 1974-}} Masmoudi de ses fonctions |

Face aux réactions extérieures, Bourguiba, mesurant la gravité d'une crise intérieure supplémentaire, destitue le {{date|14 janvier 1974-}} Masmoudi de ses fonctions{{sfn|Belkhodja|1998|p=147}}{{,}}{{sfn|Simons|1993|p=254}}. Le même jour, le ministre libyen de l'Intérieur annonce que les bulletins de vote du référendum sont déjà imprimés et en présente un spécimen portant les photos des deux chefs d'État et comportant deux questions : « Acceptez-vous l'union ? Acceptez-vous que Bourguiba soit le président de la République arabo-islamique et que Kadhafi soit son vice-président ? »{{sfn|Belkhodja|1998|p=147-148}}{{,}}<ref>{{Lien web|format=image|titre=Aperçu du bulletin de vote prévu pour le référendum du {{date|18 janvier 1974}}|url=http://i33.servimg.com/u/f33/11/77/56/82/image510.jpg|consulté le=5 décembre 2023}}.</ref>. |

||

Le {{date|15 janvier 1974-}}, à l'issue d'une réunion devant les membres du gouvernement et du bureau politique, le Premier ministre Nouira déclare que {{citation|les membres du Conseil de la république expriment leur conviction que la réalisation de cette unité doit être entreprise par étapes et recherchée dans le cadre d'ensembles régionaux cohérents. […] Le gouvernement engagera, dans les meilleurs délais possibles, une procédure de révision de la constitution, tendant à permettre l'organisation du référendum. En attendant l'aboutissement de cette procédure, le gouvernement tunisien engagera avec le gouvernement libyen des consultations tendant à définir le contenu de l'union et les étapes de sa réalisation}} |

Le {{date|15 janvier 1974-}}, à l'issue d'une réunion devant les membres du gouvernement et du bureau politique, le Premier ministre Nouira déclare que {{citation|les membres du Conseil de la république expriment leur conviction que la réalisation de cette unité doit être entreprise par étapes et recherchée dans le cadre d'ensembles régionaux cohérents. […] Le gouvernement engagera, dans les meilleurs délais possibles, une procédure de révision de la constitution, tendant à permettre l'organisation du référendum. En attendant l'aboutissement de cette procédure, le gouvernement tunisien engagera avec le gouvernement libyen des consultations tendant à définir le contenu de l'union et les étapes de sa réalisation}}{{sfn|Belkhodja|1998|p=149}}. Il est donc envisagé de repousser le référendum au {{date|20 mars 1974-}}. Le {{date|21 janvier 1974-}}, dans un entretien au ''[[Le Monde|Monde]]'', Nouira nuance ses propos : {{Début citation}}Pour moi, la déclaration du {{date-|12 janvier}} est la proclamation d'un idéal, l'affirmation d'un principe, la définition d'un objectif. […] Il faut continuer à créer des œuvres communes, notamment dans le domaine économique jusqu'au moment où il ne restera plus qu'à mettre sur l'édifice le chapeau constitutionnel de l'unité{{sfn|Belkhodja|1998|p=150}}.{{Fin citation}} |

||

[[Fichier:Bourguiba portrait.JPG|vignette|[[Habib Bourguiba]], un président affaibli.]] |

[[Fichier:Bourguiba portrait.JPG|vignette|[[Habib Bourguiba]], un président affaibli.]] |

||

Tout le monde commence à comprendre que le projet est mort-né et que le gouvernement cherche seulement des subterfuges pour le justifier politiquement |

Tout le monde commence à comprendre que le projet est mort-né et que le gouvernement cherche seulement des subterfuges pour le justifier politiquement{{sfn|Belkhodja|1998|p=150}}. Finalement, le {{date|25 janvier 1974-}}, au cours d'un vif échange entre Bourguiba et Kadhafi à [[Genève]], le projet est définitivement enterré{{sfn|Belkhodja|1998|p=151}}. Le {{1er février}}, l'accord est dénoncé par les députés de l'[[Chambre des députés (Tunisie)|Assemblée nationale]] au cours d'un débat sur le projet{{sfn|Belkhodja|1998|p=151-152}}. Dès la fin du mois, les [[Presse en Tunisie|journaux tunisiens]] sont unanimes à dénoncer cette union issue d'une simple déclaration et non d'un traité international qui nécessiterait, pour être juridiquement valide, d'être ratifié par chacun des parlements des deux pays concernés. En outre, l'union est soumise à la procédure référendaire. Or, à l'époque, la [[Constitution tunisienne de 1959|constitution de 1959]] ne la prévoit pas et il aurait fallu procéder préalablement à une révision constitutionnelle qui exige un délai de près de six mois{{sfn|Belkhodja|1998|p=145}}. De plus, même si les bénéfices économiques étaient les bienvenus, les Tunisiens n'étaient pas prêts à abandonner leur souveraineté{{sfn|Simons|1993|p=254}}. Le {{date|5 février 1974-}}, l'accord est dénoncé par [[Habib Achour]], secrétaire général de l'[[Union générale tunisienne du travail]]. Le [[Parti socialiste destourien (1964-1988)|Parti socialiste destourien]] résiste aussi aux plans d'union car à ses yeux l'accord n'est pas assez clair et n'indique pas comment les institutions politiques seraient structurées. À la suite de cette volte-face, le jugement et la capacité de dirigeant de Bourguiba sont aussi questionnés<ref name="borowiec">{{Ouvrage|langue=en|auteur1=Andrew Borowiec|titre=Modern Tunisia|sous-titre=A Democratic Apprenticeship|lieu=Westport|éditeur=Praeger|année=1998|pages totales=176|passage=34|isbn=978-0275961367}}.</ref>. Le journaliste tunisien [[Béchir Ben Yahmed]] résume la situation en ces termes : {{Début citation}}Pour moi, il ''[Bourguiba]'' est mort en {{date-|janvier 1974}} à Djerba, lorsqu'au terme de plusieurs minutes de face-à-face ''[avec Kadhafi]'', il signa, dans cet hôtel, cette fameuse charte d'union<ref name="borowiec"/>.{{Fin citation}} |

||

La durée de l'union reste encore un contentieux, certains indiquant qu'elle dura un jour, d'autres quelques jours et d'autres encore un mois |

La durée de l'union reste encore un contentieux, certains indiquant qu'elle dura un jour, d'autres quelques jours et d'autres encore un mois{{sfn|Simons|1993|p=354}}>{{,}}{{sfn|Wright|1981|p=166}}{{,}}<ref>{{Ouvrage|langue=en|auteur1={{Lien|trad=Mansour Omar El-Kikhia}}|titre=Libya's Qaddafi|sous-titre=The Politics of Contradiction|lieu=Gainesville|éditeur={{Lien|trad=University Press of Florida}}|année=1997|pages totales=280|passage=121|isbn=978-0813015859}}.</ref> même si elle n'exista que sur les seuls documents signés conjointement par les deux chefs d'État. |

||

== Raisons d'un échec == |

== Raisons d'un échec == |

||

Bien que la raison exacte pour laquelle la tentative d'union a échoué avant même d'avoir été soumise à référendum soit encore inconnue, diverses théories ont été mises en avant. Pour commencer, il existe alors des différends idéologiques fondamentaux entre les modes de gouvernance de la Tunisie et de la Libye. La Tunisie de Bourguiba est lancée dans un processus de libéralisation et de sécularisation sur le modèle français. L'éducation est une priorité tout comme les droits de la femme, le système de santé public et la construction d'infrastructures. C'est pourquoi Bourguiba est souvent comparé au leader turc [[Mustafa Kemal Atatürk]]. Quant à la Libye de Kadhafi, elle est alors un État plus fondamentalement islamique : elle refuse la sécularisation et l'occidentalisation du pays et appartient politiquement au camp anti-occidental. |

Bien que la raison exacte pour laquelle la tentative d'union a échoué avant même d'avoir été soumise à référendum soit encore inconnue, diverses théories ont été mises en avant. Pour commencer, il existe alors des différends idéologiques fondamentaux entre les modes de gouvernance de la Tunisie et de la Libye. La Tunisie de Bourguiba est lancée dans un processus de libéralisation et de sécularisation sur le modèle français. L'éducation est une priorité tout comme les droits de la femme, le système de santé public et la construction d'infrastructures. C'est pourquoi Bourguiba est souvent comparé au leader turc [[Mustafa Kemal Atatürk]]. Quant à la Libye de Kadhafi, elle est alors un État plus fondamentalement islamique : elle refuse la sécularisation et l'occidentalisation du pays et appartient politiquement au camp anti-occidental. |

||

En plus de ces différends idéologiques, il existe également une divergence considérable sur ce à quoi la fusion ressemblerait. Pour Bourguiba, les États ne disparaîtraient pas mais verraient leurs frontières devenir « coopérativement perméables » à travers une « intégration fonctionnelle »<ref name="zartman">{{en |

En plus de ces différends idéologiques, il existe également une divergence considérable sur ce à quoi la fusion ressemblerait. Pour Bourguiba, les États ne disparaîtraient pas mais verraient leurs frontières devenir « coopérativement perméables » à travers une « intégration fonctionnelle »<ref name="zartman">{{Article|langue=en|auteur1=[[I. William Zartman]]|titre=Foreign Relations of North Africa|périodique=The Annals of the American Academy of Political and Social Science|date=janvier 1987|volume=489|titre volume=International Affairs in Africa|pages=18|issn=0002-7162|lire en ligne=https://www.jstor.org/stable/1045599|consulté le=5 décembre 2023}}.</ref> à la manière de ce que deviendra l'[[Union du Maghreb arabe]] formée une décennie plus tard. Inversement, Kadhafi est plus intéressé par une fusion complète au sein de la République arabe islamique car il voit la Libye plus comme un mouvement révolutionnaire que comme un État territorial. Il estime qu'il n'existe qu'un peuple et que les frontières ont uniquement été le produit des élites dirigeantes et impérialistes<ref name="zartman"/>. |

||

Enfin, il existe des difficultés politiques régionales. Les relations égypto-libyennes se détériorent après 1973. En raison de la menace égyptienne réduite, l'Algérie ne pense plus nécessaire de fusionner avec la Libye, elle y est même hostile, et n'est pas favorable à ce que la Tunisie aille sur cette voie |

Enfin, il existe des difficultés politiques régionales. Les relations égypto-libyennes se détériorent après 1973. En raison de la menace égyptienne réduite, l'Algérie ne pense plus nécessaire de fusionner avec la Libye, elle y est même hostile, et n'est pas favorable à ce que la Tunisie aille sur cette voie{{sfn|Deeb|1989|p=26}}. |

||

C'est pourquoi, dans les 24 heures suivant l'annonce de la fusion, l'Algérie menace la Tunisie d'une intervention militaire si elle va plus loin dans le processus |

C'est pourquoi, dans les 24 heures suivant l'annonce de la fusion, l'Algérie menace la Tunisie d'une intervention militaire si elle va plus loin dans le processus{{sfn|Deeb|1989|p=25}}. En tout état de cause, l'unification n'a jamais abouti et les relations entre les deux pays se détériorèrent pour une longue période : on assiste en effet à l'expulsion massive des travailleurs tunisiens{{sfn|Belkhodja|1998|p=152}}. |

||

== Notes et références == |

== Notes et références == |

||

{{Traduction/Référence|en|Arab Islamic Republic|227873292|type=note}} |

{{Traduction/Référence|en|Arab Islamic Republic|227873292|type=note}} |

||

{{Références}} |

{{Références}} |

||

== Bibliographie == |

|||

* {{Ouvrage|langue=fr|auteur1=[[Tahar Belkhodja]]|titre=Les trois décennies Bourguiba|sous-titre=témoignage|lieu=Paris|éditeur=Publisud|année=1998|pages totales=286|isbn=978-2843420115}}. |

|||

* {{Article|langue=en|auteur1=Mary-Jane Deeb|titre=Inter-Maghribi Relations Since 1969: A Study of the Modalities of Unions and Mergers|périodique=[[The Middle East Journal]]|volume=43|numéro=1|date=hiver 1989|pages=20-33|issn=0026-3141|lire en ligne=https://www.jstor.org/stable/4327878|consulté le=5 décembre 2023}}. |

|||

== Voir aussi == |

== Voir aussi == |

||

* [[Frontière entre la Libye et la Tunisie]] |

* [[Frontière entre la Libye et la Tunisie]] |

||

* [[Panarabisme]] |

* [[Panarabisme]] |

||

* [[République arabe unie]] |

|||

{{Palette|Histoire de la Tunisie}} |

{{Palette|Histoire de la Tunisie}} |

||

| Ligne 131 : | Ligne 136 : | ||

[[Catégorie:Politique étrangère de la Tunisie]] |

[[Catégorie:Politique étrangère de la Tunisie]] |

||

[[Catégorie:État proposé]] |

[[Catégorie:État proposé]] |

||

[[Catégorie:Mouammar Kadhafi]] |

|||

Dernière version du 12 mars 2024 à 14:36

(ar) الجمهورية العربية الإسلامية / al-Jumhūrīyya al-ʿArabiyya al-Islāmiyya

|

|

| Capitale | Tunis - Tripoli |

|---|---|

| Religion | Islam sunnite |

| Population (1973) | env. 7 820 000 hab. |

|---|

| Superficie (1973) | env. 1 923 610 km2 |

|---|

Le projet d'union entre la Tunisie et la Libye faillit mener en 1973-1974 à l'unification de la République tunisienne et de la République arabe libyenne au sein d'un nouvel État qui devait prendre le nom officiel de République arabe islamique (RAI) (arabe : الجمهورية العربية الإسلامية, al-Jumhūrīyah al-‘Arabīyah al-Islāmīyah). Approuvé par les dirigeants libyen Mouammar Kadhafi et tunisien Habib Bourguiba, il ne fut toutefois jamais mené à son terme.

Ce projet s'inscrit dans un contexte troublé pour les deux pays. La Tunisie est affaiblie par la crise économique induite par la politique menée par l'ancien ministre de l'Économie Ahmed Ben Salah. En Libye, le , Kadhafi renverse le roi Idris Ier et son charisme permet à beaucoup de retrouver en lui le nouveau héros arabe, celui qui effacerait les humiliations vis-à-vis d'Israël — après les défaites successives dans les guerres israélo-arabes dont la toute récente guerre du Kippour —, qui relèverait le défi de l'Occident et rendrait sa fierté au monde arabe.

Contexte[modifier | modifier le code]

Rivalités régionales[modifier | modifier le code]

La tentative de fusion entre la Tunisie et la Libye doit être replacée dans son contexte historique car la République arabe islamique s'inscrit spécifiquement dans le cadre de la politique maghrébine du début des années 1970.

En effet, l'idéal de l'unité maghrébine figure alors dans les constitutions tunisienne, marocaine et algérienne[1] mais les intérêts divergents du Maroc et de l'Algérie, les deux principales puissances régionales, se trouvent en contradiction avec celui-ci. Selon un universitaire tunisien, « s'il n'y avait que l'Algérie et pas le Maroc, ou le Maroc et pas l'Algérie, il ne pourrait pas y avoir de Maghreb. La puissance principale nous aurait tous englouti. Pour qu'un Maghreb existe, vous avez besoin de ces deux puissances rivales en compétition l'une avec l'autre au sein de la région »[2]. En conséquence, les tentatives d'unification au Maghreb n'ont le plus souvent été qu'un moyen par lequel contrebalancer l'une ou l'autre de ces puissances régionales.

Panarabisme[modifier | modifier le code]

De plus, il faut considérer l'impact du panarabisme — « une nation arabe qui œuvre pour son unité de l'Atlantique au golfe Persique » selon les propres termes de Kadhafi[3] — défendu par le leader libyen après la mort de Gamal Abdel Nasser le . Dès décembre 1969, moins de trois mois après sa prise du pouvoir, Kadhafi déclarait déjà que « c'est vers l'Orient arabe que me portent ma raison et mon cœur. En voulant fonder une union maghrébine séparée, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc risquent de retarder l'unité arabe et de rester longtemps tributaires de l'Europe »[3].

En conséquence, il quitte le le Comité permanent de coordination maghrébine, fondé en novembre 1964 à Tanger et destiné initialement à harmoniser les politiques économiques des quatre pays maghrébins[3], et travaille à unir son pays avec divers États comme l'Égypte, la Syrie, le Tchad, le Soudan et la Tunisie. Le , il annonce le projet d'une Union des Républiques arabes regroupant la Syrie, l'Égypte et la Libye[4]. De son côté, le président tunisien Bourguiba avait développé dès le le thème du « Grand Maghreb arabe » et de l'unification de l'Afrique du Nord[5].

Incident du Palmarium[modifier | modifier le code]

Or, les liens étroits entre la Libye et l'Égypte troublent les leaders maghrébins qui craignent cette puissance potentielle sur leurs frontières orientales et travaillent donc à éloigner la Libye de l'influence égyptienne[6]. Car, malgré l'échec de la fusion Égypte-Syrie en une République arabe unie, créée en 1958 et dissoute quatre ans plus tard, cela n'empêche pas l'Égypte et la Libye d'annoncer le une fusion totale qui prendrait effet un an plus tard, le [4].

Dans la foulée, lors d'une visite de Kadhafi à Tunis, le , dans l'espoir d'enrôler la Tunisie à ce projet[3],[7], ce dernier prononce un discours surprise dans la grande salle de cinéma Le Palmarium abritant plus de 2 000 personnes, en l'occurrence des jeunes cadres du Parti socialiste destourien au pouvoir et de l'administration[8]. Il se lance dans une plaidoirie panarabique :

« Les luttes de libération nationale doivent maintenant déboucher sur un combat pour l'édification d'une nation arabe unifiée, du Golfe à l'Atlantique. Les dirigeants doivent répondre aux aspirations des masses, et les monarchies sont moins à même de le faire que les régimes républicains qui doivent savoir briser avec le passé. En Tunisie, la frontière avec la Libye est artificielle, elle a été inventée par le colonialisme. […] Le monde arabe doit répondre au défi de certaines puissances étrangères, au premier chef les États-Unis[8]. »

Le président Habib Bourguiba, qui écoute ce discours à la radio depuis le palais présidentiel de Carthage, rejoint précipitamment le lieu du rassemblement pour répliquer[8]. Il arrive en trombe, à la stupéfaction générale, et, interrompant presque Kadhafi, monte sur scène et improvise une harangue associant son destin personnel à celui de son pays :

« Bourguiba ne doit pas sa charge à une révolution ou à un coup d'État, mais à une lutte héroïque d'un demi-siècle, qui a été tout ensemble celle de la Tunisie. Et cela, pour une patrie tunisienne et non pour devenir un fragment d'on ne sait quelle nation arabe[8]. »

Il dénonce ensuite l'idée que « les Arabes auraient été un jour unis, rejette toutes les idées [de Kadhafi] sur une unité arabe rapide et exige même des Libyens de s'affairer à ce qu'il décrit comme leur propre manque d'unité nationale et leur retard »[7]. Il cite ensuite l'éphémère union de l'Égypte et de la Syrie puis le projet d'union tripartite avec la Libye et déclare que l'unité arabe ne peut être improvisée :

« L'unité arabe ? D'accord sur l'objectif final, mais la réalisation exige des délais. […] Le président Kadhafi est venu ici préconiser l'unité arabe et va jusqu'à me proposer la présidence d'une république commune. Son dévouement et sa sincérité ne sont pas en doute, mais il manque d'expérience. On peut, certes, concevoir une unité entre nos deux pays, mais toute action improvisée se solderait par un échec[8]. »

Malgré l'incident du Palmarium, la visite donne des résultats positifs avec un accord économique sur le plateau continental, doté de réserves de pétrole, et la liberté de circulation et d'installation pour les ressortissants des deux pays[8]. Dans ce contexte, aussi bien en Égypte qu'en Tunisie et en Algérie, les dirigeants sont partagés entre deux soucis : contenir l'ardeur de Kadhafi sans le heurter de front, s'associer au moins en apparence à son exaltation et tenir compte de l'opinion publique qui est encline à rêver d'un leader arabe charismatique susceptible de remplacer Nasser[9]. L'union égypto-libyenne est finalement enterrée et Bourguiba, rassuré, part consoler Kadhafi le en lui faisant comprendre que l'avenir de la Libye passe par le Maghreb et non le Machrek :

« Au Moyen-Orient, ce sont tous des Levantins. […] Votre union avec les Égyptiens, je n'y crois pas. […] Venez en Tunisie, ce sera plus sérieux[10]. »

Au cours de la quatrième conférence des non-alignés organisée à Alger, Bourguiba appelle à l'unification de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye, une idée qu'il propose toutefois de mettre en place par étapes sur une « période de temps indéterminée »[11].

Déclaration de Djerba[modifier | modifier le code]

Annonce surprise[modifier | modifier le code]

Drapeau prévu pour la « République arabe islamique » constituée par l'union de la Tunisie et de la Libye.

Drapeau prévu pour la « République arabe islamique » constituée par l'union de la Tunisie et de la Libye.Alors que le Premier ministre Hédi Nouira est en visite officielle en Iran depuis le et que l'épouse du président, Wassila Bourguiba, est en tournée au Moyen-Orient depuis le [10], Kadhafi annonce vouloir s'entretenir avec Bourguiba et se présente à l'improviste au poste frontière de Ras Jedir, le , pour passer la nuit à l'hôtel Ulysse Palace sur l'île de Djerba[12].

À l'arrivée de Bourguiba à l'hôtel, le lendemain matin, Kadhafi lui demande un entretien en tête-à-tête, ce qui suscite l'inquiétude de certains ministres en raison de l'état de santé de Bourguiba et du mystère entretenu par Kadhafi[12]. Une heure plus tard, Mohamed Masmoudi, ministre des Affaires étrangères tunisien, se voit remettre une déclaration écrite de la main de Kadhafi annonçant que les deux dirigeants s'engagent à fusionner leurs deux États en un État unique baptisé « République arabe islamique »[13]. Celle-ci est supposée avoir une seule constitution, une seule armée, un seul président, un seul drapeau et les mêmes pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire[12]. Des référendums sont prévus le dans chacun des deux pays pour se prononcer sur cette question[12]. L'accord ratifié en fin de journée et diffusé à la radio[14] prend le nom de « déclaration de Djerba » ou « accord de Djerba »[13]. La liste du gouvernement est immédiatement établie avec Bourguiba comme président, Kadhafi et Hédi Nouira comme vice-présidents, Abdessalam Jalloud comme Premier ministre, Masmoudi comme vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Tahar Belkhodja comme ministre de la Défense et Kadhafi comme chef d'état-major des forces armées. En tout, seize ministres tunisiens et quatorze ministres libyens sont nommés sans consultation[14].

Causes potentielles[modifier | modifier le code]

La « déclaration de Djerba » fait suite à de multiples accords traitant de questions spécifiques déjà conclus par les deux États sur « le commerce, les questions douanières, l'investissement, la régulation des travailleurs migrants, la sécurité sociale et la création d'une entreprise de transport commune »[13] mais n'étaient pas destinés ouvertement à conduire à une union des deux États. Le soutien en faveur de l'unité vient, au-delà de Bourguiba, d'autres membres du gouvernement tunisien qui pensent que cela bénéficiera à l'économie de leur pays ; le principal d'entre eux est le ministre des Affaires étrangères Masmoudi[13]. Pour Kadhafi, cette tactique d'union avec un autre État découle d'une approche différente de la précédente tentative d'union avec l'Égypte qui n'avait pas abouti[7] : il pensait qu'une fusion au sein de la région conduirait à l'unification régionale et à terme à l'unification du monde arabe[15]. Inversement, il est possible que Bourguiba ait été le véritable initiateur de cette union car les Tunisiens souhaitaient un allié régional mais aussi « éloigner la Libye de l'Égypte »[16].

L'accord est toutefois une surprise pour les observateurs pensant que Bourguiba ne soutenait pas cette idée, en partie en raison de sa réponse au discours prononcé par Kadhafi à Tunis. Ce revirement pourrait avoir été influencé par la présence à cette époque de quelque 30 000 travailleurs tunisiens en Libye et le soutien qui aurait été apporté à l'économie de la Tunisie[13]. Car le pays souffre alors d'un surplus de travailleurs, d'une dette extérieure importante et d'un manque de ressources naturelles et une union plus resserrée avec une Libye riche en ressources mais démunie en travailleurs aurait été une alternative attractive[17]. Néanmoins, la raison pour laquelle Bourguiba approuva l'union n'est pas clairement connue. On peut avancer qu'il pensait créer une nouvelle donne politique dans la région face aux deux géants de l'ouest, l'Algérie et le Maroc, et stopper à l'est toute velléité unitaire entre l'Égypte et la Libye[18].

Réactions[modifier | modifier le code]

Dès la signature de l'accord, Radio Tunis annonce qu'elle prend désormais le nom de Radio de la République arabo-islamique, ce qui conduit au limogeage de son directeur. À Halfaouine, au centre de la médina de Tunis et sur l'avenue Habib-Bourguiba, quelques centaines de jeunes fêtent l'union mais sont vite dispersés par la police[19]. Dès son retour de Djerba, Bourguiba déclare à l'aéroport :

« Cette journée aura été historique, consacrant un demi-siècle de lutte marquée par la constitution de la République arabe islamique, laquelle est appelée à avoir un poids considérable, eu égard aux expériences, aux cadres et aux richesses dont elle dispose. Nous exprimons l'espoir de voir l'Algérie, la Mauritanie et le Maroc se joindre à la Libye et à la Tunisie […] C'est ce que j'ai voulu proclamer à tous les peuples d'Afrique du Nord. Nous formons le vœu de voir les peuples du Machrek suivre notre exemple, pour former une communauté puissante et solide[19]. »

De l'hostilité à l'enthousiasme[modifier | modifier le code]

Le , le Premier ministre Nouira de retour d'Iran, stupéfait par les événements, manifeste son désaccord profond[19]. Aux plans régional et international, les réactions de l'Algérie, qui refuse de prendre le train en route, de la France et des États-Unis sont réservées[20]. La presse étrangère se montre également circonspecte, méfiante, voire franchement critique. Pour le Journal de Genève, « Djerba est une tentative d'imposer l'esprit à la matière, d'aligner des noix sur un bâton. […] La tentation était grande pour le vieux magicien de capter l'énergie libyenne comme d'autres capteraient la foudre pour forcer le statu-quo »[21]. Pour L'Orient, « les deux leaders représentent ce que la nation arabe a de plus diamétralement opposé : la réalité et la fiction, l'ordre et le désordre, la sagesse et l'impétuosité, la laïcité et le fanatisme religieux »[21]. The Guardian avance que « l'union de la Libye avec la Tunisie est, économiquement, plus raisonnable qu'une fusion de la Libye avec l'Égypte, car la Tunisie sera une charge économique moins lourde »[21]>. En Algérie, El Moudjahid écrit en revanche que « les unions factices et éphémères, les constructions artificielles ne transforment pas l'histoire. Pour qu'une région soit affectée par des transformations historiques, il convient que les peuples qui la composent œuvrent ensemble à l'élaboration des changements »[22]. La Presse de Tunisie manifeste quant à elle son enthousiasme dès le en indiquant que « la jeune République arabe et islamique aura la grande expérience, l'intelligence, la sagesse de Bourguiba, le dévouement et la foi de Kadhafi ; elle aura l'enthousiasme des jeunes et l'adhésion des masses »[22]. L'éditorial du journal L'Action tunisienne du même jour écrit qu'« une telle œuvre est un acte de foi et détermine l'avenir des générations actuelles et futures »[19].

Enterrement en douceur[modifier | modifier le code]

Face aux réactions extérieures, Bourguiba, mesurant la gravité d'une crise intérieure supplémentaire, destitue le Masmoudi de ses fonctions[22],[23]. Le même jour, le ministre libyen de l'Intérieur annonce que les bulletins de vote du référendum sont déjà imprimés et en présente un spécimen portant les photos des deux chefs d'État et comportant deux questions : « Acceptez-vous l'union ? Acceptez-vous que Bourguiba soit le président de la République arabo-islamique et que Kadhafi soit son vice-président ? »[24],[25].

Le , à l'issue d'une réunion devant les membres du gouvernement et du bureau politique, le Premier ministre Nouira déclare que « les membres du Conseil de la république expriment leur conviction que la réalisation de cette unité doit être entreprise par étapes et recherchée dans le cadre d'ensembles régionaux cohérents. […] Le gouvernement engagera, dans les meilleurs délais possibles, une procédure de révision de la constitution, tendant à permettre l'organisation du référendum. En attendant l'aboutissement de cette procédure, le gouvernement tunisien engagera avec le gouvernement libyen des consultations tendant à définir le contenu de l'union et les étapes de sa réalisation »[26]. Il est donc envisagé de repousser le référendum au . Le , dans un entretien au Monde, Nouira nuance ses propos :

« Pour moi, la déclaration du est la proclamation d'un idéal, l'affirmation d'un principe, la définition d'un objectif. […] Il faut continuer à créer des œuvres communes, notamment dans le domaine économique jusqu'au moment où il ne restera plus qu'à mettre sur l'édifice le chapeau constitutionnel de l'unité[18]. »

Tout le monde commence à comprendre que le projet est mort-né et que le gouvernement cherche seulement des subterfuges pour le justifier politiquement[18]. Finalement, le , au cours d'un vif échange entre Bourguiba et Kadhafi à Genève, le projet est définitivement enterré[27]. Le 1er février, l'accord est dénoncé par les députés de l'Assemblée nationale au cours d'un débat sur le projet[28]. Dès la fin du mois, les journaux tunisiens sont unanimes à dénoncer cette union issue d'une simple déclaration et non d'un traité international qui nécessiterait, pour être juridiquement valide, d'être ratifié par chacun des parlements des deux pays concernés. En outre, l'union est soumise à la procédure référendaire. Or, à l'époque, la constitution de 1959 ne la prévoit pas et il aurait fallu procéder préalablement à une révision constitutionnelle qui exige un délai de près de six mois[20]. De plus, même si les bénéfices économiques étaient les bienvenus, les Tunisiens n'étaient pas prêts à abandonner leur souveraineté[23]. Le , l'accord est dénoncé par Habib Achour, secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail. Le Parti socialiste destourien résiste aussi aux plans d'union car à ses yeux l'accord n'est pas assez clair et n'indique pas comment les institutions politiques seraient structurées. À la suite de cette volte-face, le jugement et la capacité de dirigeant de Bourguiba sont aussi questionnés[29]. Le journaliste tunisien Béchir Ben Yahmed résume la situation en ces termes :

« Pour moi, il [Bourguiba] est mort en à Djerba, lorsqu'au terme de plusieurs minutes de face-à-face [avec Kadhafi], il signa, dans cet hôtel, cette fameuse charte d'union[29]. »

La durée de l'union reste encore un contentieux, certains indiquant qu'elle dura un jour, d'autres quelques jours et d'autres encore un mois[30]>,[15],[31] même si elle n'exista que sur les seuls documents signés conjointement par les deux chefs d'État.

Raisons d'un échec[modifier | modifier le code]

Bien que la raison exacte pour laquelle la tentative d'union a échoué avant même d'avoir été soumise à référendum soit encore inconnue, diverses théories ont été mises en avant. Pour commencer, il existe alors des différends idéologiques fondamentaux entre les modes de gouvernance de la Tunisie et de la Libye. La Tunisie de Bourguiba est lancée dans un processus de libéralisation et de sécularisation sur le modèle français. L'éducation est une priorité tout comme les droits de la femme, le système de santé public et la construction d'infrastructures. C'est pourquoi Bourguiba est souvent comparé au leader turc Mustafa Kemal Atatürk. Quant à la Libye de Kadhafi, elle est alors un État plus fondamentalement islamique : elle refuse la sécularisation et l'occidentalisation du pays et appartient politiquement au camp anti-occidental.

En plus de ces différends idéologiques, il existe également une divergence considérable sur ce à quoi la fusion ressemblerait. Pour Bourguiba, les États ne disparaîtraient pas mais verraient leurs frontières devenir « coopérativement perméables » à travers une « intégration fonctionnelle »[32] à la manière de ce que deviendra l'Union du Maghreb arabe formée une décennie plus tard. Inversement, Kadhafi est plus intéressé par une fusion complète au sein de la République arabe islamique car il voit la Libye plus comme un mouvement révolutionnaire que comme un État territorial. Il estime qu'il n'existe qu'un peuple et que les frontières ont uniquement été le produit des élites dirigeantes et impérialistes[32].

Enfin, il existe des difficultés politiques régionales. Les relations égypto-libyennes se détériorent après 1973. En raison de la menace égyptienne réduite, l'Algérie ne pense plus nécessaire de fusionner avec la Libye, elle y est même hostile, et n'est pas favorable à ce que la Tunisie aille sur cette voie[33]. C'est pourquoi, dans les 24 heures suivant l'annonce de la fusion, l'Algérie menace la Tunisie d'une intervention militaire si elle va plus loin dans le processus[34]. En tout état de cause, l'unification n'a jamais abouti et les relations entre les deux pays se détériorèrent pour une longue période : on assiste en effet à l'expulsion massive des travailleurs tunisiens[35].

Notes et références[modifier | modifier le code]

- (en) Ahmed Aghrout et Keith Sutton, « Regional Economic Union in the Maghrib », Journal of Modern African Studies, vol. 28, no 1, , p. 115 (ISSN 0022-278X).

- Deeb 1989, p. 22.

- Belkhodja 1998, p. 137.

- Belkhodja 1998, p. 138.

- Belkhodja 1998, p. 136.

- Deeb 1989, p. 23.

- (en) John Wright, Libya : A Modern History, Londres, Croom Helm, , 306 p. (ISBN 978-0709927273), p. 65.

- Belkhodja 1998, p. 139.

- Belkhodja 1998, p. 140.

- Belkhodja 1998, p. 141.

- Deeb 1989, p. 24.

- Belkhodja 1998, p. 142.

- (en) Geoff Simons (en), Libya : The Struggle for Survival, Londres, Macmillan, , 396 p. (ISBN 978-0333588864), p. 253.

- Belkhodja 1998, p. 143.

- Wright 1981, p. 166.

- (en) Mary-Jane Deeb, « Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya », dans David E. Long, Bernard Reich et Mark J. Gasiorowski (en), The Government and Politics of the Middle East and North Africa, Boulder, Westview Press (en), (ISBN 978-0813343617), p. 386.

- (en) « North Africa: Broken Engagement », Time, (ISSN 0040-781X, lire en ligne, consulté le ).

- Belkhodja 1998, p. 150.

- Belkhodja 1998, p. 144.

- Belkhodja 1998, p. 145.

- Belkhodja 1998, p. 146.

- Belkhodja 1998, p. 147.

- Simons 1993, p. 254.

- Belkhodja 1998, p. 147-148.

- « Aperçu du bulletin de vote prévu pour le référendum du » [image] (consulté le ).

- Belkhodja 1998, p. 149.

- Belkhodja 1998, p. 151.

- Belkhodja 1998, p. 151-152.

- (en) Andrew Borowiec, Modern Tunisia : A Democratic Apprenticeship, Westport, Praeger, , 176 p. (ISBN 978-0275961367), p. 34.

- Simons 1993, p. 354.

- (en) Mansour Omar El-Kikhia (en), Libya's Qaddafi : The Politics of Contradiction, Gainesville, University Press of Florida (en), , 280 p. (ISBN 978-0813015859), p. 121.

- (en) I. William Zartman, « Foreign Relations of North Africa », The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 489 « International Affairs in Africa », , p. 18 (ISSN 0002-7162, lire en ligne, consulté le ).

- Deeb 1989, p. 26.

- Deeb 1989, p. 25.

- Belkhodja 1998, p. 152.

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- Tahar Belkhodja, Les trois décennies Bourguiba : témoignage, Paris, Publisud, , 286 p. (ISBN 978-2843420115).

- (en) Mary-Jane Deeb, « Inter-Maghribi Relations Since 1969: A Study of the Modalities of Unions and Mergers », The Middle East Journal, vol. 43, no 1, , p. 20-33 (ISSN 0026-3141, lire en ligne, consulté le ).