« Sud-Ouest africain » : différence entre les versions

Fonctionnalité de suggestions de liens : 3 liens ajoutés. |

mAucun résumé des modifications |

||

| (17 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||

}} |

}} |

||

Le '''Sud-Ouest africain''' ({{en langue|en|South West Africa}}, {{en langue|af|Suidwes-Afrika}}, {{en langue|de|Südwestafrika}}) |

Le '''Sud-Ouest africain''' ({{en langue|en|South West Africa}}, {{en langue|af|Suidwes-Afrika}}, {{en langue|de|Südwestafrika}}) est le territoire administré par l’[[Union d'Afrique du Sud|Union d’Afrique du Sud]] et plus tard par l’[[Afrique du Sud]] entre [[1915]] et [[1990]] correspondant à l’actuelle [[Namibie]]. |

||

D'abord appelé [[Transgariep]] ou Sud-Ouest africain, il |

D'abord appelé [[Transgariep]] ou Sud-Ouest africain, il devient officiellement le [[protectorat]] du [[Sud-Ouest africain allemand]] de [[1884]] à [[1915]], durant la [[colonisation]] par les troupes de l'[[Liste_des_souverains_d'Allemagne#Empire_allemand_.281871-1918.29|empereur]] [[Guillaume II (empereur allemand)|Guillaume II]]. Il garde le nom de « Sud-Ouest africain », souvent simplement appelé « Sud-Ouest » par les habitants, durant le mandat de l'[[Afrique du Sud]] sur ce territoire de [[1920]] à [[1968]]. |

||

Bien que rebaptisé officiellement Namibie à la suite de la révocation du mandat sud-africain par l'[[Organisation des Nations unies]] en [[1968]], le pays |

Bien que rebaptisé officiellement « Namibie » à la suite de la révocation du mandat sud-africain par l'[[Organisation des Nations unies]] en [[1968]], le pays conserve les deux appellations en usage jusqu'en [[1990]], année de l'indépendance effective de la [[Namibie]]. |

||

== Historique == |

== Historique == |

||

=== La fin du Sud-Ouest africain allemand === |

=== La fin du Sud-Ouest africain allemand === |

||

[[Image:Deutsch-Sudwestafrika.png|thumb|Carte du Sud-Ouest africain allemand.]] |

|||

[[ |

La [[Première Guerre mondiale]] met fin au [[protectorat]] allemand sur le Sud-Ouest africain : '''[[histoire du Sud-Ouest africain allemand]]'''. |

||

| ⚫ | Les premiers engagements entre la troupe coloniale et l'armée sud-africaine, engagée au côté des Britanniques, commencent dès août [[1914]] à Kummernais. Les Sud-Africains lancent une grande offensive, et remportent une victoire décisive à [[bataille de Gibeon|Gibeon]], les 25 et {{date|26 avril 1915}}, qui aboutit à la défaite du corps expéditionnaire allemand, le {{date|9 juillet 1915}}, à Khorab. |

||

La [[Première Guerre mondiale]] mit fin au [[protectorat]] allemand sur le Sud-Ouest africain. |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Les premiers engagements entre la troupe coloniale et l'armée sud-africaine, engagée au côté des Britanniques, |

||

| ⚫ | |||

=== Le Sud-Ouest africain sous mandat sud-africain (1920-1968) === |

=== Le Sud-Ouest africain sous mandat sud-africain (1920-1968) === |

||

Le {{date|17 décembre 1920}}, la [[Société des Nations]] |

Le {{date|17 décembre 1920}}, la [[Société des Nations]] donne un [[Mandat de la Société des Nations|mandat]] de type C à l'[[Union d'Afrique du Sud]] pour administrer le Sud-Ouest africain, et assurer le bien-être des populations. En [[1921]], le premier administrateur sud-africain est nommé, remplaçant l'autorité militaire. Seuls six mille cinq cents colons allemands sur quatorze mille ressortissants du Reich datant d'avant 1914 restent dans le pays, alors que s'intensifie l'[[immigration]] de Blancs sud-africains, souvent de condition très modeste, et à qui sont attribuées des aides financières et des terres. |

||

Symboliquement, le nom de la capitale, Windhuk, |

Symboliquement, le nom de la capitale, Windhuk, est «afrikanerisé» en [[Windhoek]], et des lois ségrégationnistes sud-africaines complètent les anciennes dispositions allemandes discriminatoires. |

||

En [[1924]], les colons allemands ne |

En [[1924]], les colons allemands ne représentent plus que 37`% de la population blanche du territoire (contre 83 % en 1913). En [[1925]], la communauté blanche élit ses premiers représentants à l'assemblée législative du Sud-Ouest africain (dix-huit élus, auxquels s'ajoutent six membres désignés par l'administration). |

||

En [[1925]], 43 % du territoire se |

En [[1925]], 43 % du territoire se trouvent constitués en réserves, sous l'autorité de chefs coutumiers ([[Ovamboland]], [[Kavangoland]], [[Hereroland]], [[Damaraland]], [[Namaland]], [[Kaokoland]]), 41 % des terres appartenant aux Blancs et le reste à l'État ou aux [[Basters]] de Rehoboth. |

||

En [[1926]], tous les natifs du Sud-Ouest africain |

En [[1926]], tous les natifs du Sud-Ouest africain deviennent des ressortissants de l'Union sud-africaine. L'ancienne colonie allemande est dorénavant considérée comme une cinquième province de l'Afrique du Sud. Pendant vingt ans, celle-ci sombre dans un relatif oubli. |

||

En [[1946]], l'Afrique du Sud, |

En [[1946]], l'Afrique du Sud, réclame l'annexion du Sud-Ouest à la nouvelle ONU, ce qui lui est refusée par l'Assemblée générale le {{date|14 décembre 1946}}. |

||

En [[1949]], la constitution du Sud-Ouest |

En [[1949]], la constitution du Sud-Ouest est révisée par le gouvernement de [[Daniel François Malan]]. Une représentation directe du territoire au parlement sud-africaine est désormais assurée par six députés et quatre sénateurs, alors que la tutelle des populations indigènes est désormais du seul ressort du gouvernement de [[Pretoria]]. |

||

Au début des [[années 1950]], le chef coutumier herero [[Hosea Kutako]] |

Au début des [[années 1950]], le chef coutumier herero [[Hosea Kutako]] est le premier représentant noir du Sud-Ouest africain à faire présenter une pétition aux Nations unies dénonçant l'administration sud-africaine. |

||

En [[1958]], la population du Sud-Ouest africain |

En [[1958]], la population du Sud-Ouest africain atteint {{nb|450000}} habitants, dont {{nb|200000}} [[Ovambos]], résidant très majoritairement dans le quart septentrional du territoire. Les {{nb|50000}} Blancs du territoire résident dans le nord et le sud, principalement dans les centres urbains (représentant la moitié des vingt mille habitants de la [[zone urbaine]] de Windhoek dont plus de 95 % des habitants de la ville elle-même, et plus de 90 % de la zone urbaine de [[Swakopmund]]). Le gouvernement sud-africain propose alors, mais sans succès, de diviser le territoire en deux afin de se débarrasser du quart septentrional du Sud-Ouest africain. |

||

En [[1959]], les Ovambos et les Héreros s' |

En [[1959]], les Ovambos et les Héreros s'organisent politiquement afin de protester contre la colonisation sud-africaine et la mise en place de sa politique d'[[Apartheid]]. Le {{date|10 décembre 1959}}, une campagne de protestation organisée par l'[[Union nationale du Sud-Ouest africain]] (SWANU) se solde par la mort de treize manifestants, abattus par les forces de police, et cinquante-quatre blessés. Le {{date|19 avril 1960}}, l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain ([[Organisation du peuple du Sud-Ouest africain|SWAPO]]) est créée par des membres de l'ethnie Ovambo. Dans un premier temps, elle s'oppose à la SWANU, dominée par les Hereros, pour être reconnue par l'ONU comme représentante légitime des peuples du Sud-Ouest africain. Dès [[1961]], la SWAPO coopère avec les mouvements rebelles de l'[[Angola]], envisage la [[lutte armée]] et obtenait, sur le plan diplomatique, l'élimination de sa rivale, la SWANU, de toutes les représentations internationales. |

||

La même année, l'Assemblée générale des Nations unies, où les pays décolonisés |

La même année, l'Assemblée générale des Nations unies, où les pays décolonisés sont de plus en plus influents, vote un texte considérant que la situation au Sud-Ouest africain menace la paix internationale et la sécurité. Bien que ses émissaires aient conclu finalement à l'absence d'une telle menace, l'Assemblée générale transmet le dossier au Comité dit «des 24», chargé de mettre en œuvre l'indépendance des peuples colonisés. |

||

[[Image:Plan Odendaal-fr.png|200px|thumb|Plan Odendaal de partage administratif du territoire du Sud-Ouest africain.]] |

[[Image:Plan Odendaal-fr.png|200px|thumb|Plan Odendaal de partage administratif du territoire du Sud-Ouest africain.]] |

||

En [[1963]], le gouvernement [[ |

En [[1963]], le gouvernement [[Afrique du Sud|sud-africain]] met en place une commission d'enquête sur le Sud-Ouest africain, présidée par F. H. Odendaal. Dans son rapport, celui-ci préconise la division du territoire en trois parties, dont la première serait réservée à dix homelands (foyers nationaux ou réserves indigènes), la seconde aux Blancs, destinée à intégrer l'Afrique du Sud et une troisième, comprenant les parcs naturels ([[Parc national d'Etosha|Etosha]], [[Côte des Squelettes]], [[désert du Namib]]) et les zones interdites (dont la célèbre [[Parc national de Sperrgebiet|Sperrgebiet]] — une zone diamantifère). Ce rapport est rejeté par l'Assemblée générale des Nations unies. |

||

En [[1966]], le [[Liberia]] et l'[[Éthiopie]] |

En [[1966]], le [[Liberia]] et l'[[Éthiopie]] saisissent la [[Cour internationale de justice]] pour tenter, sans succès, de faire déclarer illégale l'occupation du Sud-Ouest africain par la [[Afrique du Sud|République sud-africaine]]. La décision de la Cour provoque l'indignation de l'Assemblée générale des Nations unies, qui vote le {{date|17 octobre 1966}} la résolution 2145, déclarant que l'[[Afrique du Sud]] a failli à ses obligations. En [[1967]], l'Assemblée proclame que le territoire est désormais géré par un conseil pour le Sud-Ouest africain pour le compte des Nations unies. Le [[26 août]] de la même année, un accrochage sérieux entre militants de la SWAPO et la [[police sud-africaine]] marque le début de la [[guérilla]]. |

||

=== Le Sud-Ouest africain/Namibie (1968-1975) === |

=== Le ''Sud-Ouest africain/Namibie'' (1968-1975) === |

||

En [[1968]], l'Assemblée générale des Nations unies |

En [[1968]], l'Assemblée générale des Nations unies vote la révocation du mandat sud-africain. La résolution de l'Assemblée générale reste sans effet, l'Afrique du Sud ne reconnaissant pas la compétence de celle-ci (ni l'ONU comme le successeur de la SDN). Le {{date|12 juin 1968}}, le nom de "Namibie", de préférence à celui de "Kalanami" (contraction entre Kalahari et Namib), est donné par l'ONU à tout le territoire. |

||

De son côté, le gouvernement sud-africain |

De son côté, le gouvernement sud-africain met en place le dispositif du rapport Odendaal prévoyant la constitution de dix homelands, dont six districts représentant plus des deux tiers de la population, ayant vocation à devenir autonomes ([[Damaraland]], [[Ovamboland]], [[Kaokoland]], [[Kavangoland]], [[Caprivi oriental]] et [[Hereroland]]). |

||

En [[1970]], le [[Conseil de sécurité des Nations unies|Conseil de sécurité de l'ONU]] |

En [[1970]], le [[Conseil de sécurité des Nations unies|Conseil de sécurité de l'ONU]] déclare, pour la première fois, illégale la présence de l'Afrique du Sud en Namibie. Le {{date|21 juin 1971}}, la révocation du mandat sud-africain est confirmée par un avis consultatif de la Cour internationale de justice. |

||

Les [[années 1970]] |

Les [[années 1970]] sont marquées par une forte évolution de la politique interne. À la suite de la grève de milliers d'ouvriers [[ovambos]] entre décembre [[1971]] et [[juin]] [[1972]], le [[gouvernement Vorster]] entreprend des réformes et abroge la loi de [[1920]] dite maître et serviteurs, et les contacts sont renoués entre le l'ONU et le gouvernement sud-africain. |

||

En mars [[1972]], le [[secrétaire général des Nations unies]], [[Kurt Waldheim]], |

En mars [[1972]], le [[secrétaire général des Nations unies]], [[Kurt Waldheim]], effectue une visite dans le "Sud-Ouest africain" -Namibie (nom usuel depuis 1968) et prend contact avec les autorités locales et les représentants des mouvements politiques. |

||

En [[1973]], seulement trois des six districts autonomes prévus par le rapport Odendaal et dirigés par un conseil tribal sont créés ([[Ovamboland]], [[Kavangoland]] et [[Caprivi oriental]]). En fait, des désaccords opposent les autorités tribales au gouvernement sud-africain sur les pouvoirs de compétence déléguée et le maintien de la discrimination par le ministère des Affaires bantoues. En juillet, les élections de l'assemblée législative tribale de l'Ovamboland sont remportées par le Parti de l'indépendance de l'Ovamboland mais le taux de participation n'est que de 3 %, les électeurs ayant répondu à l'appel au boycott lancé par la SWAPO et le Parti démocratique coopératif. Les autorités tribales et sud-africaines réagissent à ce camouflet en faisant arrêter les dirigeants de la SWAPO interne, et pour les autorités tribales en faisant fouetter les opposants en place publique (sur ordre du ministre ovambo Filemon Elifas) et en multipliant les brimades. |

En [[1973]], seulement trois des six districts autonomes prévus par le rapport Odendaal et dirigés par un conseil tribal sont créés ([[Ovamboland]], [[Kavangoland]] et [[Caprivi oriental]]). |

||

En fait, des désaccords opposent les autorités tribales au gouvernement sud-africain sur les pouvoirs de compétence déléguée et le maintien de la discrimination par le ministère des Affaires bantoues. |

|||

En juillet, les élections de l'assemblée législative tribale de l'Ovamboland sont remportées par le Parti de l'indépendance de l'Ovamboland mais le taux de participation n'est que de 3 %, les électeurs ayant répondu à l'appel au boycott lancé par la SWAPO et le Parti démocratique coopératif. |

|||

Les autorités tribales et sud-africaines réagissent à ce camouflet en faisant arrêter les dirigeants de la SWAPO interne, et pour les autorités tribales en faisant fouetter les opposants en place publique (sur ordre du ministre ovambo Filemon Elifas) et en multipliant les brimades. |

|||

Le {{date|12 septembre 1973}}, dans sa résolution n°3111, l'[[Assemblée générale des Nations unies]] |

Le {{date|12 septembre 1973}}, dans sa résolution n°3111, l'[[Assemblée générale des Nations unies]] désigne la [[Organisation du peuple du Sud-Ouest africain|SWAPO]] comme « représentant unique et authentique du peuple namibien ». |

||

Cette résolution est très mal perçue par les autres mouvements politiques namibiens, notamment par le mouvement de Clemens Kapuuo, qui accuse la SWAPO de tribalisme et lui reproche de n'avoir jamais participé à la moindre guerre contre l'occupant allemand. |

|||

À ce moment-là percevant les divisions au sein même des mouvements d'opposition du Sud-Ouest Africain, le premier ministre sud-africain [[John Vorster]] |

À ce moment-là percevant les divisions au sein même des mouvements d'opposition du Sud-Ouest Africain, le premier ministre sud-africain [[John Vorster]] abandonne les objectifs du rapport Odendaal et décide dans le cadre de sa politique de détente avec les pays africains de s'engager dans la voie de l'autodétermination du territoire « y compris celle de l'indépendance. |

||

Il va ainsi faire de la Namibie un terrain de négociations politiques dont il va réutiliser les résultats pour la [[Rhodésie du Sud]] alors dirigée par [[Ian Smith]], des résultats qui servent de modèle pour l'[[Afrique du Sud]] elle-même dans les [[années 1990]]. |

|||

Ainsi en novembre [[1974]], l'assemblée législative du Sud-Ouest africain |

Ainsi en novembre [[1974]], l'assemblée législative du Sud-Ouest africain invite l'ensemble des autorités du territoire, y compris les autorités tribales et les représentants des partis politiques noirs à déterminer leur avenir politique. |

||

L'assemblée est à l'époque dominée par le Parti national du Sud-Ouest africain. |

|||

Deux de ses représentants, [[Dirk Mudge]] et [[Ebenezer van Zijl]], sont chargés des négociations alors que la [[Organisation du peuple du Sud-Ouest africain|SWAPO]] et la [[Union nationale du Sud-Ouest africain|SWANU]] déclinent l'invitation faite par l'assemblée. |

|||

En [[février]] [[1975]], au cours d'une visite secrète au [[Liberia]], John Vorster |

En [[février]] [[1975]], au cours d'une visite secrète au [[Liberia]], John Vorster déclare au président de ce pays, [[William Richard Tolbert]], que son gouvernement serait heureux de renoncer au Sud-Ouest-Africain, mais qu'en tant qu'autorité administrative, il a des responsabilités concernant ce territoire. |

||

Il aurait également dit à ce dernier que si l'Afrique du Sud se retirait immédiatement du Sud-Ouest Africain, ce serait un désastre<ref>« A Visit by Vorster to Liberia For Secret Talks Is Reported », article du ''New York Times'' du 17 février 1975.</ref>. |

|||

En [[juillet]] [[1975]], le [[Liste des ministres des |

En [[juillet]] [[1975]], le [[Liste des ministres sud-africains des Affaires indigènes|ministre de l'administration et du développement bantou]] de John Vorster, [[Michiel Coenraad Botha]], met fin à un projet de délocalisation des tribus [[Ovaherero]] dans le [[Bantoustan]] du [[Hereroland]] dans l'est du pays. Ce faisant, Botha abandonne la mise en œuvre des conclusions du rapport Odendaal. |

||

Le {{date|17 août 1975}}, le ministre du conseil tribal de l'[[Ovamboland]], [[Felimon Eliphas]], est assassiné à Ondangwa par un guérillero de la [[SWAPO]]. |

Le {{date|17 août 1975}}, le ministre du conseil tribal de l'[[Ovamboland]], [[Felimon Eliphas|Filemon Eliphas]], est assassiné à Ondangwa par un guérillero de la [[SWAPO]]. |

||

==== L'autonomie dans le cadre de la Turnhalle (1975-1989) ==== |

==== L'autonomie dans le cadre de la Turnhalle (1975-1989) ==== |

||

La [[conférence de la Turnhalle]] s' |

La [[conférence de la Turnhalle]] s'ouvre le {{date|1 septembre 1975}} à [[Windhoek]]. |

||

Le parti national du Sud-Ouest africain représente la communauté blanche du territoire. |

|||

Les populations noires sont représentées par plusieurs petits partis politiques, dont les plus hostiles à la coopération se regroupent au sein de la [[Convention nationale namibienne]], ou boycottent l'évènement, comme la SWAPO qui poursuit sa guérilla contre les troupes sud-africaines, sans jamais réussir à occuper la moindre parcelle du territoire. |

|||

En avril [[1976]], [[Andreas Shipanga]], l'un des cofondateurs de la [[ |

En avril [[1976]], [[Andreas Shipanga]], l'un des cofondateurs de la [[Organisation du peuple du Sud-Ouest africain|SWAPO]], dénonce le [[népotisme]], la [[corruption]] et l'inefficacité de la direction du mouvement. |

||

Avec {{formatnum:2000}} de ses partisans dont [[Nathaniel Maxuilili]], il tente de s'emparer du quartier général du parti à [[Lusaka]] en [[Zambie]]. |

|||

[[Sam Nujoma]] est obligé de requérir l'aide du président [[Kenneth Kaunda]] pour éviter d'être démis de ses fonctions par la force. |

|||

Les rebelles sont finalement arrêtés et emprisonnés, et accusés de collusion avec l'[[Afrique du Sud]]. |

|||

Certains sont relâchés au bout de six mois, d'autres sont transférés dans des camps en [[Tanzanie]], d'autres encore disparaissent définitivement (Shipanga n'est lui-même libéré qu'en mai [[1978]]). |

|||

Le {{date|14|août|1976}}, [[Dirk Mudge]] appelle les Blancs à rejoindre les Noirs sur le chemin de l'indépendance. Le {{date|16 août 1976}}, les délégués de la conférence de la Turnhalle s' |

Le {{date|14|août|1976}}, [[Dirk Mudge]] appelle les Blancs à rejoindre les Noirs sur le chemin de l'indépendance. |

||

Le {{date|16 août 1976}}, les délégués de la conférence de la Turnhalle s'accordent sur un gouvernement intérimaire chargé de transformer le territoire en un État indépendant sur le modèle d'une fédération. |

|||

Cependant, le {{date|20 décembre 1976}}, dans sa résolution n°385, l'Assemblée générale des Nations unies refuse de reconnaître l'évolution interne de la Namibie, et apporte «son soutien à la lutte armée» menée «sous la conduite de la SWAPO». |

|||

Le {{date|18 mars 1977}}, le principe d'un gouvernement à trois niveaux |

Le {{date|18 mars 1977}}, le principe d'un gouvernement à trois niveaux est adopté à la conférence de la Turnhalle : un pouvoir central, des autorités locales à base ethnique, des autorités municipales. |

||

Certains partis, insatisfaits du compromis, se regroupent dans le [[Front national de Namibie]] (NNF). |

|||

De leur côté, les Blancs se prononcent en mai [[1977]] par [[référendum]], à plus de 60 % en faveur des propositions de la Turnhalle, et avalisent le principe d'indépendance. |

|||

En {{date-|août 1977}}, la gestion de l'[[enclave et exclave|enclave]] de [[Walvis Bay]], rattachée depuis 1971 aux autorités de la [[province du Cap]], est transférée au gouvernement Sud-Africain, et ainsi, soustraite au processus d'indépendance. |

|||

Le sort des terres est aussi évoqué lors de la conférence mais les délégués se séparent sur un constat d'échec. |

|||

Chez les Blancs, les divisions sont aiguës. |

|||

En septembre [[1977]], [[Dirk Mudge|Mudge]] entre en conflit avec la direction du Parti national du Sud-Ouest, présidé par A. H. du Plessis, qui souhaite conserver des lois d'apartheid. |

|||

Mis en minorité de justesse, [[Dirk Mudge|Mudge]] et quatre-vingts de ses partisans quittent le parti en octobre et créent le [[Parti républicain (Namibie)|Parti républicain]]. |

|||

En {{date-|octobre 1977}}, le nouvel administrateur sud-africain, [[Martinus Steyn]] |

En {{date-|octobre 1977}}, le nouvel administrateur sud-africain, [[Martinus Steyn]] abroge la loi ségrégationniste sur les mariages mixtes, puis celle sur l'immoralité. |

||

Les contrôles intérieurs sont supprimés sur tout le territoire, à l'exception de la zone diamantifère (où elle est toujours en vigueur de nos jours) et de la frontière septentrionale. |

|||

Le 3 octobre 1977, les délégations représentées à la conférence de la Turnhalle rencontrent les membres du gouvernement sud-africain à Pretoria<ref>SYND 04 10 77 TURNHALLE CONFERENCE DELEGATES MEETING WITH SOUTH AFRICAN LEADERS IN PRETORIA.</ref>. |

|||

L'[[Mouvement démocratique populaire (Namibie)|Alliance démocratique de la Turnhalle]] (DTA) est fondée par les principaux partis ayant avalisés les résultats de la conférence. |

|||

Mais le {{date|27 mars 1978}}, le président de la DTA, [[Clemens Kapuuo]], est assassiné par des inconnus. |

|||

Cet assassinat provoque de violents affrontements à travers le pays entre Ovambos de la SWAPO et les Hereros. |

|||

Le {{date|29 septembre 1978}}, la résolution n°435 du conseil de sécurité |

Le {{date|29 septembre 1978}}, la résolution n°435 du conseil de sécurité fixe pour objectif l'indépendance de la Namibie, et fonde un groupe d'assistance pour la période de transition (GANUPT), afin d'assurer la régularité du processus électoral. |

||

En [[décembre]] [[1978]], les premières élections parlementaires multiraciales, organisées pour la première fois sur tout le territoire, selon le principe «un homme une voix», mais boycottées par la SWAPO et la SWANU, désignent, à quatre-vingt-deux pour cent des voix, une assemblée constituante dominée par la DTA. |

|||

Ces élections sont déclarées nulles et non avenues par l'ONU. |

|||

Le {{date|21 mai 1979}}, l'assemblée nationale du Sud-Ouest africain-Namibie |

Le {{date|21 mai 1979}}, l'assemblée nationale du Sud-Ouest africain-Namibie vote la loi sur l'abolition totale de la [[Discrimination#Groupes_et_ethnies|discrimination raciale]]. |

||

Windhoek devient par ailleurs le siège de l'administration politique du pays, à l'exception alors, de la police, de l'armée, de la justice et des Affaires étrangères. |

|||

Le {{date|11 juillet 1979}}, tous les lieux publics sont ouverts aux populations de couleur et une loi anti-discrimination est promulguée. |

|||

Les derniers vestiges législatifs de la ségrégation raciale sont balayés. |

|||

À la fin de l'année [[1979]], un accord général est adopté sur la création d'une zone démilitarisée de part et d'autre de la frontière du nord, mais sans succès. |

|||

Une constitution est promulguée en {{date-|avril 1980}}, alors que la police et l'armée locale sont placées sous le contrôle de l'assemblée. |

|||

Le {{1er}} juillet, le premier gouvernement du "Sud-Ouest africain-Namibie" est mis en place avec un conseil de ministres de onze membres, présidé par [[Dirk Mudge]]. |

|||

En {{date-|août 1980}}, les homelands |

En {{date-|août 1980}}, les homelands sont dissous, consacrant l'unité territoriale de la Namibie. |

||

Des élections locales sont organisées en novembre, pour élire les dix gouvernements locaux, consacrant la victoire de la DTA. |

|||

L'arrivée de [[Ronald Reagan]] au pouvoir aux [[États-Unis]] modifie singulièrement le rapport de force diplomatique, jusque-là très défavorable à l'Afrique du Sud. |

|||

Après avoir accusé l'ONU de partialité dans cette affaire, l'Afrique du Sud se trouve un allié en [[Chester Crocker]], le [[sous-secrétaire d'État]] américain chargé de l'Afrique. |

|||

Ce dernier reprend en effet une idée sud-africaine, qui a conditionné son départ de Namibie et l'application de la résolution 435 au retrait des forces soviéto-cubaines d'Angola. |

|||

En août [[1982]], la condition du retrait cubain devient une condition sine qua non pour les deux gouvernements. |

|||

Dans le Sud-Ouest africain, la DTA se |

Dans le Sud-Ouest africain, la DTA se délite, à cause de dissensions internes. |

||

Le {{date|18 janvier 1983}}, le conseil des ministres démissionne. |

|||

L'Assemblée nationale est alors dissoute, et les pouvoirs exécutifs conférés à l'administrateur sud-africain. |

|||

En {{date-|juin 1985}}, après deux ans et demi d'administration directe, l'Afrique du Sud remet en place un gouvernement intérimaire, sur proposition d'une conférence [[Multipartisme|multipartite]] réunissant dix-neuf partis internes. |

|||

En {{date-|janvier 1988}}, l'échec de la [[bataille de Cuito Cuanavale]] en Angola |

En {{date-|janvier 1988}}, l'échec de la [[bataille de Cuito Cuanavale]] en Angola marque les limites de la solution militaire pour toutes les parties engagées, et permet d'accélérer les négociations diplomatiques. |

||

Le {{date|20 juillet 1988}}, un accord en quatorze points est trouvé entre l'Afrique du Sud, l'[[République populaire d'Angola|Angola]] et [[Cuba]], prévoyant la mise en œuvre de la résolution 435 en contrepartie du repli du contingent cubain. |

|||

De protocole en protocole, l'accord aboutit à la signature de l'accord de [[Brazzaville]], préparant le calendrier de la mise en œuvre de la résolution 435, et celui du retrait cubain d'Angola. |

|||

=== La mise en œuvre de la résolution 435 |

=== La mise en œuvre de la résolution 435 (1989) === |

||

Avec la mise en œuvre de la résolution 435 et le maintien de l'administration sud-africaine, le gouvernement de Pretoria |

Avec la mise en œuvre de la résolution 435 et le maintien de l'administration sud-africaine, le gouvernement de Pretoria réussit à faire avaliser sa tutelle sur la Namibie, depuis la fin théorique de son mandat en 1968. |

||

L'administrateur sud-africain reprend alors au gouvernement et à l'assemblée législative du Sud-Ouest africain ses pouvoirs exécutifs, législatifs et administratifs, enterrant la conférence de la Turnhalle. |

|||

En {{date-|février 1989}}, le premier contingent de la GANUPT |

En {{date-|février 1989}}, le premier contingent de la GANUPT arrive en Namibie. |

||

Le {{1er}} mars, le gouvernement du Sud-Ouest africain-Namibie est dissous, et ses pouvoirs transférés à [[Louis Pienaar]], l'administrateur sud-africain. |

|||

Le {{1er}} avril, deux mille soldats de la SWAPO |

Le {{1er}} avril, deux mille soldats de la SWAPO tentent néanmoins d'envahir le nord de la Namibie, au mépris des accords passés dans le cadre des Nations unies. |

||

Cette invasion est considérée comme la plus grave erreur de l'histoire de la SWAPO. |

|||

Le représentant de l'ONU, [[Martti Ahtisaari]] demande l'aide de l'armée sud-africaine pour repousser les intrus vers l'Angola. |

|||

Les plus violents combats qu'ait jamais connus la Namibie depuis le début du mandat sud-africain sont alors engagés. |

|||

La SWAPO compte plus de trois cents tués, contre vingt-sept soldats sud-africains, et est également désavouée par l'OUA et les Nations unies. |

|||

Le [[9 avril]], un accord est signé fixant un nouveau processus de retrait sous la supervision du GANUPT. |

|||

Le {{date|2 juillet 1989}}, la SWAPO qui |

Le {{date|2 juillet 1989}}, la SWAPO, qui n'a jamais été un parti interdit, contrairement à l'ANC en Afrique du Sud, organise sa première campagne à [[Katutura]]. |

||

En septembre, elle exprime, par la voix de [[Theo-Ben Gurirab]], ses regrets, aux victimes des exactions commises dans ses geôles d'Angola et de Tanzanie. |

|||

Sous la protection des |

Sous la protection des {{nb|8000}} soldats de la GANUPT, le scrutin électoral a lieu du sept au onze {{date-|novembre 1989}}. |

||

Dix partis sur quarante parviennent à obtenir le visa de la commission électorale, pour participer aux élections. |

|||

Le taux de participation atteint 95 %. |

|||

Avec 57,33 % des voix et quarante et un députés, la SWAPO remporte les élections, notamment avec une majorité absolue dans cinq des vingt-trois districts du pays, dont les plus peuplés, l'Ovamboland et le Kavangoland. |

|||

Elle devance la DTA et ses {{nb|28|%}} des suffrages, bien que celle-ci soit majoritaire dans quatorze districts (dont huit avec une majorité absolue). |

|||

Le {{date|21 novembre 1989}}, l'assemblée constituante se |

Le {{date|21 novembre 1989}}, l'assemblée constituante se réunit pour la première fois. |

||

En janvier [[1990]], elle présente une nouvelle [[constitution]]. |

|||

Précédée d'une longue charte des libertés fondamentales, elle institue un régime de type [[Régime semi-présidentiel|semi-présidentiel]], et est adoptée le [[9 février]] à l'unanimité de ses membres. |

|||

Le [[16 février]], l'assemblée constituante |

Le [[16 février]], l'assemblée constituante devient assemblée nationale, et élit Sam Nujoma à la présidence de la République. |

||

La transition entre l'administration sud-africaine et la nouvelle administration namibienne se |

La transition entre l'administration sud-africaine et la nouvelle administration namibienne se termine le {{date|20 mars 1990}}, date de l'entrée solennelle de la république de Namibie dans la communauté des nations. |

||

== Voir aussi == |

== Voir aussi == |

||

Version du 13 mars 2024 à 01:56

South-West Africa (en)

Suidwes-Afrika (af)

Südwestafrika (de)

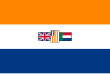

1920–1990

|

|

| Hymne | Die Stem van Suid-Afrika |

|---|

| Statut |

Territoire sous mandat sud-africain (1920-1968) Annexion sud-africaine (1968-1990) |

|---|---|

| Capitale | Windhoek |

| Langue(s) | Afrikaans, allemand, anglais |

| Monnaie | Livre sud-africaine puis rand sud-africain |

| Fuseau horaire | +2 |

| Superficie | 835 100 km2 |

|---|

| 1915 | Invasion sud-africaine |

|---|---|

| 1920 | Mandat sud-africain |

| 1968 | Retrait du mandat et adoption du nom Namibie |

| 21 mars 1990 | Indépendance de la Namibie |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

Le Sud-Ouest africain (en anglais : South West Africa, en afrikaans : Suidwes-Afrika, en allemand : Südwestafrika) est le territoire administré par l’Union d’Afrique du Sud et plus tard par l’Afrique du Sud entre 1915 et 1990 correspondant à l’actuelle Namibie.

D'abord appelé Transgariep ou Sud-Ouest africain, il devient officiellement le protectorat du Sud-Ouest africain allemand de 1884 à 1915, durant la colonisation par les troupes de l'empereur Guillaume II. Il garde le nom de « Sud-Ouest africain », souvent simplement appelé « Sud-Ouest » par les habitants, durant le mandat de l'Afrique du Sud sur ce territoire de 1920 à 1968.

Bien que rebaptisé officiellement « Namibie » à la suite de la révocation du mandat sud-africain par l'Organisation des Nations unies en 1968, le pays conserve les deux appellations en usage jusqu'en 1990, année de l'indépendance effective de la Namibie.

Historique

La fin du Sud-Ouest africain allemand

La Première Guerre mondiale met fin au protectorat allemand sur le Sud-Ouest africain : histoire du Sud-Ouest africain allemand.

Les premiers engagements entre la troupe coloniale et l'armée sud-africaine, engagée au côté des Britanniques, commencent dès août 1914 à Kummernais. Les Sud-Africains lancent une grande offensive, et remportent une victoire décisive à Gibeon, les 25 et , qui aboutit à la défaite du corps expéditionnaire allemand, le , à Khorab.

À partir de cette date, le Sud-Ouest africain allemand demeure sous l'occupation des troupes sud-africaines. Lors de la signature du traité de Versailles, l'Allemagne renonce définitivement à ses colonies et y abandonne 16 000 de ses ressortissants.

Le Sud-Ouest africain sous mandat sud-africain (1920-1968)

Le , la Société des Nations donne un mandat de type C à l'Union d'Afrique du Sud pour administrer le Sud-Ouest africain, et assurer le bien-être des populations. En 1921, le premier administrateur sud-africain est nommé, remplaçant l'autorité militaire. Seuls six mille cinq cents colons allemands sur quatorze mille ressortissants du Reich datant d'avant 1914 restent dans le pays, alors que s'intensifie l'immigration de Blancs sud-africains, souvent de condition très modeste, et à qui sont attribuées des aides financières et des terres.

Symboliquement, le nom de la capitale, Windhuk, est «afrikanerisé» en Windhoek, et des lois ségrégationnistes sud-africaines complètent les anciennes dispositions allemandes discriminatoires.

En 1924, les colons allemands ne représentent plus que 37`% de la population blanche du territoire (contre 83 % en 1913). En 1925, la communauté blanche élit ses premiers représentants à l'assemblée législative du Sud-Ouest africain (dix-huit élus, auxquels s'ajoutent six membres désignés par l'administration).

En 1925, 43 % du territoire se trouvent constitués en réserves, sous l'autorité de chefs coutumiers (Ovamboland, Kavangoland, Hereroland, Damaraland, Namaland, Kaokoland), 41 % des terres appartenant aux Blancs et le reste à l'État ou aux Basters de Rehoboth.

En 1926, tous les natifs du Sud-Ouest africain deviennent des ressortissants de l'Union sud-africaine. L'ancienne colonie allemande est dorénavant considérée comme une cinquième province de l'Afrique du Sud. Pendant vingt ans, celle-ci sombre dans un relatif oubli.

En 1946, l'Afrique du Sud, réclame l'annexion du Sud-Ouest à la nouvelle ONU, ce qui lui est refusée par l'Assemblée générale le .

En 1949, la constitution du Sud-Ouest est révisée par le gouvernement de Daniel François Malan. Une représentation directe du territoire au parlement sud-africaine est désormais assurée par six députés et quatre sénateurs, alors que la tutelle des populations indigènes est désormais du seul ressort du gouvernement de Pretoria.

Au début des années 1950, le chef coutumier herero Hosea Kutako est le premier représentant noir du Sud-Ouest africain à faire présenter une pétition aux Nations unies dénonçant l'administration sud-africaine.

En 1958, la population du Sud-Ouest africain atteint 450 000 habitants, dont 200 000 Ovambos, résidant très majoritairement dans le quart septentrional du territoire. Les 50 000 Blancs du territoire résident dans le nord et le sud, principalement dans les centres urbains (représentant la moitié des vingt mille habitants de la zone urbaine de Windhoek dont plus de 95 % des habitants de la ville elle-même, et plus de 90 % de la zone urbaine de Swakopmund). Le gouvernement sud-africain propose alors, mais sans succès, de diviser le territoire en deux afin de se débarrasser du quart septentrional du Sud-Ouest africain.

En 1959, les Ovambos et les Héreros s'organisent politiquement afin de protester contre la colonisation sud-africaine et la mise en place de sa politique d'Apartheid. Le , une campagne de protestation organisée par l'Union nationale du Sud-Ouest africain (SWANU) se solde par la mort de treize manifestants, abattus par les forces de police, et cinquante-quatre blessés. Le , l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (SWAPO) est créée par des membres de l'ethnie Ovambo. Dans un premier temps, elle s'oppose à la SWANU, dominée par les Hereros, pour être reconnue par l'ONU comme représentante légitime des peuples du Sud-Ouest africain. Dès 1961, la SWAPO coopère avec les mouvements rebelles de l'Angola, envisage la lutte armée et obtenait, sur le plan diplomatique, l'élimination de sa rivale, la SWANU, de toutes les représentations internationales.

La même année, l'Assemblée générale des Nations unies, où les pays décolonisés sont de plus en plus influents, vote un texte considérant que la situation au Sud-Ouest africain menace la paix internationale et la sécurité. Bien que ses émissaires aient conclu finalement à l'absence d'une telle menace, l'Assemblée générale transmet le dossier au Comité dit «des 24», chargé de mettre en œuvre l'indépendance des peuples colonisés.

En 1963, le gouvernement sud-africain met en place une commission d'enquête sur le Sud-Ouest africain, présidée par F. H. Odendaal. Dans son rapport, celui-ci préconise la division du territoire en trois parties, dont la première serait réservée à dix homelands (foyers nationaux ou réserves indigènes), la seconde aux Blancs, destinée à intégrer l'Afrique du Sud et une troisième, comprenant les parcs naturels (Etosha, Côte des Squelettes, désert du Namib) et les zones interdites (dont la célèbre Sperrgebiet — une zone diamantifère). Ce rapport est rejeté par l'Assemblée générale des Nations unies.

En 1966, le Liberia et l'Éthiopie saisissent la Cour internationale de justice pour tenter, sans succès, de faire déclarer illégale l'occupation du Sud-Ouest africain par la République sud-africaine. La décision de la Cour provoque l'indignation de l'Assemblée générale des Nations unies, qui vote le la résolution 2145, déclarant que l'Afrique du Sud a failli à ses obligations. En 1967, l'Assemblée proclame que le territoire est désormais géré par un conseil pour le Sud-Ouest africain pour le compte des Nations unies. Le 26 août de la même année, un accrochage sérieux entre militants de la SWAPO et la police sud-africaine marque le début de la guérilla.

Le Sud-Ouest africain/Namibie (1968-1975)

En 1968, l'Assemblée générale des Nations unies vote la révocation du mandat sud-africain. La résolution de l'Assemblée générale reste sans effet, l'Afrique du Sud ne reconnaissant pas la compétence de celle-ci (ni l'ONU comme le successeur de la SDN). Le , le nom de "Namibie", de préférence à celui de "Kalanami" (contraction entre Kalahari et Namib), est donné par l'ONU à tout le territoire.

De son côté, le gouvernement sud-africain met en place le dispositif du rapport Odendaal prévoyant la constitution de dix homelands, dont six districts représentant plus des deux tiers de la population, ayant vocation à devenir autonomes (Damaraland, Ovamboland, Kaokoland, Kavangoland, Caprivi oriental et Hereroland).

En 1970, le Conseil de sécurité de l'ONU déclare, pour la première fois, illégale la présence de l'Afrique du Sud en Namibie. Le , la révocation du mandat sud-africain est confirmée par un avis consultatif de la Cour internationale de justice.

Les années 1970 sont marquées par une forte évolution de la politique interne. À la suite de la grève de milliers d'ouvriers ovambos entre décembre 1971 et juin 1972, le gouvernement Vorster entreprend des réformes et abroge la loi de 1920 dite maître et serviteurs, et les contacts sont renoués entre le l'ONU et le gouvernement sud-africain.

En mars 1972, le secrétaire général des Nations unies, Kurt Waldheim, effectue une visite dans le "Sud-Ouest africain" -Namibie (nom usuel depuis 1968) et prend contact avec les autorités locales et les représentants des mouvements politiques.

En 1973, seulement trois des six districts autonomes prévus par le rapport Odendaal et dirigés par un conseil tribal sont créés (Ovamboland, Kavangoland et Caprivi oriental). En fait, des désaccords opposent les autorités tribales au gouvernement sud-africain sur les pouvoirs de compétence déléguée et le maintien de la discrimination par le ministère des Affaires bantoues. En juillet, les élections de l'assemblée législative tribale de l'Ovamboland sont remportées par le Parti de l'indépendance de l'Ovamboland mais le taux de participation n'est que de 3 %, les électeurs ayant répondu à l'appel au boycott lancé par la SWAPO et le Parti démocratique coopératif. Les autorités tribales et sud-africaines réagissent à ce camouflet en faisant arrêter les dirigeants de la SWAPO interne, et pour les autorités tribales en faisant fouetter les opposants en place publique (sur ordre du ministre ovambo Filemon Elifas) et en multipliant les brimades.

Le , dans sa résolution n°3111, l'Assemblée générale des Nations unies désigne la SWAPO comme « représentant unique et authentique du peuple namibien ». Cette résolution est très mal perçue par les autres mouvements politiques namibiens, notamment par le mouvement de Clemens Kapuuo, qui accuse la SWAPO de tribalisme et lui reproche de n'avoir jamais participé à la moindre guerre contre l'occupant allemand.

À ce moment-là percevant les divisions au sein même des mouvements d'opposition du Sud-Ouest Africain, le premier ministre sud-africain John Vorster abandonne les objectifs du rapport Odendaal et décide dans le cadre de sa politique de détente avec les pays africains de s'engager dans la voie de l'autodétermination du territoire « y compris celle de l'indépendance. Il va ainsi faire de la Namibie un terrain de négociations politiques dont il va réutiliser les résultats pour la Rhodésie du Sud alors dirigée par Ian Smith, des résultats qui servent de modèle pour l'Afrique du Sud elle-même dans les années 1990.

Ainsi en novembre 1974, l'assemblée législative du Sud-Ouest africain invite l'ensemble des autorités du territoire, y compris les autorités tribales et les représentants des partis politiques noirs à déterminer leur avenir politique. L'assemblée est à l'époque dominée par le Parti national du Sud-Ouest africain. Deux de ses représentants, Dirk Mudge et Ebenezer van Zijl, sont chargés des négociations alors que la SWAPO et la SWANU déclinent l'invitation faite par l'assemblée.

En février 1975, au cours d'une visite secrète au Liberia, John Vorster déclare au président de ce pays, William Richard Tolbert, que son gouvernement serait heureux de renoncer au Sud-Ouest-Africain, mais qu'en tant qu'autorité administrative, il a des responsabilités concernant ce territoire. Il aurait également dit à ce dernier que si l'Afrique du Sud se retirait immédiatement du Sud-Ouest Africain, ce serait un désastre[1].

En juillet 1975, le ministre de l'administration et du développement bantou de John Vorster, Michiel Coenraad Botha, met fin à un projet de délocalisation des tribus Ovaherero dans le Bantoustan du Hereroland dans l'est du pays. Ce faisant, Botha abandonne la mise en œuvre des conclusions du rapport Odendaal.

Le , le ministre du conseil tribal de l'Ovamboland, Filemon Eliphas, est assassiné à Ondangwa par un guérillero de la SWAPO.

L'autonomie dans le cadre de la Turnhalle (1975-1989)

La conférence de la Turnhalle s'ouvre le à Windhoek. Le parti national du Sud-Ouest africain représente la communauté blanche du territoire. Les populations noires sont représentées par plusieurs petits partis politiques, dont les plus hostiles à la coopération se regroupent au sein de la Convention nationale namibienne, ou boycottent l'évènement, comme la SWAPO qui poursuit sa guérilla contre les troupes sud-africaines, sans jamais réussir à occuper la moindre parcelle du territoire.

En avril 1976, Andreas Shipanga, l'un des cofondateurs de la SWAPO, dénonce le népotisme, la corruption et l'inefficacité de la direction du mouvement. Avec 2 000 de ses partisans dont Nathaniel Maxuilili, il tente de s'emparer du quartier général du parti à Lusaka en Zambie. Sam Nujoma est obligé de requérir l'aide du président Kenneth Kaunda pour éviter d'être démis de ses fonctions par la force. Les rebelles sont finalement arrêtés et emprisonnés, et accusés de collusion avec l'Afrique du Sud. Certains sont relâchés au bout de six mois, d'autres sont transférés dans des camps en Tanzanie, d'autres encore disparaissent définitivement (Shipanga n'est lui-même libéré qu'en mai 1978).

Le , Dirk Mudge appelle les Blancs à rejoindre les Noirs sur le chemin de l'indépendance. Le , les délégués de la conférence de la Turnhalle s'accordent sur un gouvernement intérimaire chargé de transformer le territoire en un État indépendant sur le modèle d'une fédération. Cependant, le , dans sa résolution n°385, l'Assemblée générale des Nations unies refuse de reconnaître l'évolution interne de la Namibie, et apporte «son soutien à la lutte armée» menée «sous la conduite de la SWAPO».

Le , le principe d'un gouvernement à trois niveaux est adopté à la conférence de la Turnhalle : un pouvoir central, des autorités locales à base ethnique, des autorités municipales. Certains partis, insatisfaits du compromis, se regroupent dans le Front national de Namibie (NNF). De leur côté, les Blancs se prononcent en mai 1977 par référendum, à plus de 60 % en faveur des propositions de la Turnhalle, et avalisent le principe d'indépendance. En , la gestion de l'enclave de Walvis Bay, rattachée depuis 1971 aux autorités de la province du Cap, est transférée au gouvernement Sud-Africain, et ainsi, soustraite au processus d'indépendance. Le sort des terres est aussi évoqué lors de la conférence mais les délégués se séparent sur un constat d'échec. Chez les Blancs, les divisions sont aiguës. En septembre 1977, Mudge entre en conflit avec la direction du Parti national du Sud-Ouest, présidé par A. H. du Plessis, qui souhaite conserver des lois d'apartheid. Mis en minorité de justesse, Mudge et quatre-vingts de ses partisans quittent le parti en octobre et créent le Parti républicain.

En , le nouvel administrateur sud-africain, Martinus Steyn abroge la loi ségrégationniste sur les mariages mixtes, puis celle sur l'immoralité. Les contrôles intérieurs sont supprimés sur tout le territoire, à l'exception de la zone diamantifère (où elle est toujours en vigueur de nos jours) et de la frontière septentrionale. Le 3 octobre 1977, les délégations représentées à la conférence de la Turnhalle rencontrent les membres du gouvernement sud-africain à Pretoria[2]. L'Alliance démocratique de la Turnhalle (DTA) est fondée par les principaux partis ayant avalisés les résultats de la conférence. Mais le , le président de la DTA, Clemens Kapuuo, est assassiné par des inconnus. Cet assassinat provoque de violents affrontements à travers le pays entre Ovambos de la SWAPO et les Hereros.

Le , la résolution n°435 du conseil de sécurité fixe pour objectif l'indépendance de la Namibie, et fonde un groupe d'assistance pour la période de transition (GANUPT), afin d'assurer la régularité du processus électoral. En décembre 1978, les premières élections parlementaires multiraciales, organisées pour la première fois sur tout le territoire, selon le principe «un homme une voix», mais boycottées par la SWAPO et la SWANU, désignent, à quatre-vingt-deux pour cent des voix, une assemblée constituante dominée par la DTA. Ces élections sont déclarées nulles et non avenues par l'ONU.

Le , l'assemblée nationale du Sud-Ouest africain-Namibie vote la loi sur l'abolition totale de la discrimination raciale. Windhoek devient par ailleurs le siège de l'administration politique du pays, à l'exception alors, de la police, de l'armée, de la justice et des Affaires étrangères. Le , tous les lieux publics sont ouverts aux populations de couleur et une loi anti-discrimination est promulguée. Les derniers vestiges législatifs de la ségrégation raciale sont balayés. À la fin de l'année 1979, un accord général est adopté sur la création d'une zone démilitarisée de part et d'autre de la frontière du nord, mais sans succès. Une constitution est promulguée en , alors que la police et l'armée locale sont placées sous le contrôle de l'assemblée. Le 1er juillet, le premier gouvernement du "Sud-Ouest africain-Namibie" est mis en place avec un conseil de ministres de onze membres, présidé par Dirk Mudge.

En , les homelands sont dissous, consacrant l'unité territoriale de la Namibie. Des élections locales sont organisées en novembre, pour élire les dix gouvernements locaux, consacrant la victoire de la DTA. L'arrivée de Ronald Reagan au pouvoir aux États-Unis modifie singulièrement le rapport de force diplomatique, jusque-là très défavorable à l'Afrique du Sud. Après avoir accusé l'ONU de partialité dans cette affaire, l'Afrique du Sud se trouve un allié en Chester Crocker, le sous-secrétaire d'État américain chargé de l'Afrique. Ce dernier reprend en effet une idée sud-africaine, qui a conditionné son départ de Namibie et l'application de la résolution 435 au retrait des forces soviéto-cubaines d'Angola. En août 1982, la condition du retrait cubain devient une condition sine qua non pour les deux gouvernements.

Dans le Sud-Ouest africain, la DTA se délite, à cause de dissensions internes. Le , le conseil des ministres démissionne. L'Assemblée nationale est alors dissoute, et les pouvoirs exécutifs conférés à l'administrateur sud-africain. En , après deux ans et demi d'administration directe, l'Afrique du Sud remet en place un gouvernement intérimaire, sur proposition d'une conférence multipartite réunissant dix-neuf partis internes.

En , l'échec de la bataille de Cuito Cuanavale en Angola marque les limites de la solution militaire pour toutes les parties engagées, et permet d'accélérer les négociations diplomatiques. Le , un accord en quatorze points est trouvé entre l'Afrique du Sud, l'Angola et Cuba, prévoyant la mise en œuvre de la résolution 435 en contrepartie du repli du contingent cubain. De protocole en protocole, l'accord aboutit à la signature de l'accord de Brazzaville, préparant le calendrier de la mise en œuvre de la résolution 435, et celui du retrait cubain d'Angola.

La mise en œuvre de la résolution 435 (1989)

Avec la mise en œuvre de la résolution 435 et le maintien de l'administration sud-africaine, le gouvernement de Pretoria réussit à faire avaliser sa tutelle sur la Namibie, depuis la fin théorique de son mandat en 1968. L'administrateur sud-africain reprend alors au gouvernement et à l'assemblée législative du Sud-Ouest africain ses pouvoirs exécutifs, législatifs et administratifs, enterrant la conférence de la Turnhalle.

En , le premier contingent de la GANUPT arrive en Namibie. Le 1er mars, le gouvernement du Sud-Ouest africain-Namibie est dissous, et ses pouvoirs transférés à Louis Pienaar, l'administrateur sud-africain.

Le 1er avril, deux mille soldats de la SWAPO tentent néanmoins d'envahir le nord de la Namibie, au mépris des accords passés dans le cadre des Nations unies. Cette invasion est considérée comme la plus grave erreur de l'histoire de la SWAPO. Le représentant de l'ONU, Martti Ahtisaari demande l'aide de l'armée sud-africaine pour repousser les intrus vers l'Angola. Les plus violents combats qu'ait jamais connus la Namibie depuis le début du mandat sud-africain sont alors engagés. La SWAPO compte plus de trois cents tués, contre vingt-sept soldats sud-africains, et est également désavouée par l'OUA et les Nations unies. Le 9 avril, un accord est signé fixant un nouveau processus de retrait sous la supervision du GANUPT.

Le , la SWAPO, qui n'a jamais été un parti interdit, contrairement à l'ANC en Afrique du Sud, organise sa première campagne à Katutura. En septembre, elle exprime, par la voix de Theo-Ben Gurirab, ses regrets, aux victimes des exactions commises dans ses geôles d'Angola et de Tanzanie.

Sous la protection des 8 000 soldats de la GANUPT, le scrutin électoral a lieu du sept au onze . Dix partis sur quarante parviennent à obtenir le visa de la commission électorale, pour participer aux élections. Le taux de participation atteint 95 %. Avec 57,33 % des voix et quarante et un députés, la SWAPO remporte les élections, notamment avec une majorité absolue dans cinq des vingt-trois districts du pays, dont les plus peuplés, l'Ovamboland et le Kavangoland. Elle devance la DTA et ses 28 % des suffrages, bien que celle-ci soit majoritaire dans quatorze districts (dont huit avec une majorité absolue).

Le , l'assemblée constituante se réunit pour la première fois. En janvier 1990, elle présente une nouvelle constitution. Précédée d'une longue charte des libertés fondamentales, elle institue un régime de type semi-présidentiel, et est adoptée le 9 février à l'unanimité de ses membres.

Le 16 février, l'assemblée constituante devient assemblée nationale, et élit Sam Nujoma à la présidence de la République.

La transition entre l'administration sud-africaine et la nouvelle administration namibienne se termine le , date de l'entrée solennelle de la république de Namibie dans la communauté des nations.

Voir aussi

Bibliographie

- Christian Bader : la Namibie, Paris, Karthala, 1997

- Jean-Claude Fritz, La Namibie indépendante. Les coûts d'une décolonisation retardée, Paris, L'Harmattan, 1991

- Afrique australe, éd. Autrement, n°45, avril 1990

- Christian Desjeunes, La Namibie, regards sur l'Afrique, CCLS, 1984

- Robert Lacour-Gayet : « Le Sud-Ouest africain » dans Histoire de l'Afrique du Sud, Paris, Fayard, 1970, p. 401-410.

- John Gunther, L'autre Afrique, Paris, Gallimard, 1958

Articles connexes

Notes et références

- « A Visit by Vorster to Liberia For Secret Talks Is Reported », article du New York Times du 17 février 1975.

- SYND 04 10 77 TURNHALLE CONFERENCE DELEGATES MEETING WITH SOUTH AFRICAN LEADERS IN PRETORIA.