« Synthétiseur » : différence entre les versions

→Ancêtre : ajout lien |

Aucun résumé des modifications |

||

| (3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||

Un '''synthétiseur''' (ou familièrement '''synthé''', par [[apocope]]) est un [[instrument de musique électronique]] capable de créer et de [[Modulation (musique)|moduler]] des [[son (physique)|sons]] sous forme de [[signal électrique]]. Il peut être utilisé pour imiter, avec plus ou moins de réalisme, des [[Instrument de musique|instruments de musique]] traditionnels, des bruits naturels ou encore pour créer des sonorités complètement originales. |

Un '''synthétiseur''' (ou familièrement '''synthé''', par [[apocope]]) est un [[instrument de musique électronique]] capable de créer et de [[Modulation (musique)|moduler]] des [[son (physique)|sons]] sous forme de [[signal électrique]]. Il peut être utilisé pour imiter, avec plus ou moins de réalisme, des [[Instrument de musique|instruments de musique]] traditionnels, des bruits naturels ou encore pour créer des sonorités complètement originales. |

||

Les sonorités varient en fonction de la technique de [[synthèse sonore]] utilisée ([[ |

Les sonorités varient en fonction de la technique de [[synthèse sonore]] utilisée ([[synthèse sonore soustractive|synthèse soustractive]], [[Synthèse sonore additive|synthèse additive]], [[Synthèse FM|modulation de fréquence]], [[tables d'ondes]], [[Échantillon (musique)|échantillons]], [[Synthèse par modélisation physique|modélisation physique]], [[modulation de phase]], [[synthèse granulaire]]{{etc.}}). |

||

Un synthétiseur est, depuis la fin des années 1960, un instrument de musique classé dans la famille des [[électrophone]]s, qui produit des sons par synthèse électronique. Il est l'un des outils centraux de la production de [[musique électronique]]. On distingue les synthétiseurs analogiques et numériques. Tout comme dans de nombreux domaines techniques, les appareils numériques ont en partie supplanté la technologie analogique pure. Les appareils analogiques sont toutefois toujours utilisés en raison de leurs propriétés caractéristiques. De nombreux appareils anciens ont parfois atteint le statut de culte parmi les musiciens. Le son caractéristique de certains appareils répandus et l'utilisation créative de leurs particularités ont souvent influencé le développement de genres musicaux entiers, comme l'[[acid house]], la [[techno]], le [[drum and bass]] ou la [[synthwave]]. Dans ce dernier cas, le synthétiseur est l'instrument central. |

Un synthétiseur est, depuis la fin des années 1960, un instrument de musique classé dans la famille des [[électrophone]]s, qui produit des sons par synthèse électronique. Il est l'un des outils centraux de la production de [[musique électronique]]. On distingue les synthétiseurs analogiques et numériques. Tout comme dans de nombreux domaines techniques, les appareils numériques ont en partie supplanté la technologie analogique pure. Les appareils analogiques sont toutefois toujours utilisés en raison de leurs propriétés caractéristiques. De nombreux appareils anciens ont parfois atteint le statut de culte parmi les musiciens. Le son caractéristique de certains appareils répandus et l'utilisation créative de leurs particularités ont souvent influencé le développement de genres musicaux entiers, comme l'[[acid house]], la [[techno]], le [[drum and bass]] ou la [[synthwave]]. Dans ce dernier cas, le synthétiseur est l'instrument central. |

||

| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||

==== Synthèse analogique ==== |

==== Synthèse analogique ==== |

||

[[File:Hönig-Synthesizer (1965-).jpg|vignette|Synthétiseur analogique Hönig (1965).]] |

[[File:Hönig-Synthesizer (1965-).jpg|vignette|Synthétiseur analogique Hönig (1965).]] |

||

Les plus courantes sont les synthèses analogiques [[synthèse sonore soustractive|soustractive]] et [[synthèse sonore additive|additive]] (l'additive fut utilisée dès le début du {{s-|XX|e}} sur un instrument appelé le [[Telharmonium]]. Ce fut la première). Elles se basent sur des formes d'onde simples ([[Signal sinusoïdal|sinusoïdale]], [[signal triangulaire|triangulaire]] ou [[signal carré|carrée]] le plus souvent). La synthèse additive combine différentes ondes sinusoïdales (comme un orgue par exemple). La synthèse soustractive utilise des signaux riches en [[Harmonique (musique)|harmoniques]], et nécessite des [[Filtre (électronique)|filtres]] pour ajuster le timbre. Cependant, il est techniquement simplificateur de qualifier en bloc les synthétiseurs analogiques de synthèse soustractive au seul motif de l'usage d'un filtre en fin de traitement. Nombre de synthétiseurs modulaires ou semi-modulaires permettent également de combiner plusieurs signaux différents et pas uniquement par simple addition mais également par leur multiplication via un [[modulateur en anneau]]. C'est notamment possible avec le [[EMS VCS3|VCS3 de EMS]]. |

Les plus courantes sont les synthèses analogiques [[synthèse sonore soustractive|soustractive]] et [[synthèse sonore additive|additive]] (l'additive fut utilisée dès le début du {{s-|XX|e}} sur un instrument appelé le [[Telharmonium]]. Ce fut la première). Elles se basent sur des formes d'onde simples ([[Signal sinusoïdal|sinusoïdale]], [[signal triangulaire|triangulaire]] ou [[signal carré|carrée]] le plus souvent). La synthèse additive combine différentes ondes sinusoïdales (comme un orgue par exemple). La synthèse soustractive utilise des signaux riches en [[Harmonique (musique)|harmoniques]], et nécessite des [[Filtre (électronique)|filtres]] pour ajuster le timbre. Cependant, il est techniquement simplificateur de qualifier en bloc les synthétiseurs analogiques de synthèse soustractive au seul motif de l'usage d'un filtre en fin de traitement. Nombre de synthétiseurs modulaires ou semi-modulaires permettent également de combiner plusieurs signaux différents et pas uniquement par simple addition mais également par leur multiplication via un [[modulateur en anneau]]. C'est notamment possible avec le [[EMS VCS3|VCS3 de EMS]]. Les technologies numériques ont très vite été utilisées dans les synthétiseurs analogiques, notamment pour permettre la mise en mémoire des sonorités programmées (évitant ainsi de refaire manuellement les réglages pour passer d'un son à l'autre), la gestion de la polyphonie et l'attribution des voix disponibles aux touches d'un clavier, etc. La synthèse analogique a connu son heure de gloire dans les [[années 1970]] puis un retour en grâce à partir des [[années 1990]], son usage étant en effet assez répandu dans les [[musiques actuelles]]. |

||

Dans les années 1990, sont apparus des instruments numériques matériels ressemblants en tout point à leur ainés et dotés de processeurs capables de modéliser la totalité de la chaîne du signal analogique. Puis, lorsque les ordinateurs sont devenus suffisamment puissants, vers la fin du vingtième siècle et début du vingt-et-unième, des émulations ont vu le jour sous forme de [[logiciel]] informatique. Ces versions virtuelles (qu'elles se présentent sous la forme d'un instrument réel ou d'un programme tournant sur un ordinateur) parviennent à simuler de manière quasi-parfaite les sonorités typiques et le comportement des synthétiseurs analogiques. |

|||

Elles ont connu leurs heures de gloire dans les [[années 1970]] puis leur retour en grâce dans les [[années 1990]] à [[années 2000|2000]] à cause de leur usage très répandu dans les [[musiques actuelles]], et cela continue aujourd'hui grâce à leur facilité d'accès sous forme de [[logiciel]] informatique. Toutefois il ne s'agit plus d'un traitement analogique du son mais d'un traitement numérique qui simule le comportement analogique des synthétiseurs de cette époque. |

|||

==== Synthèse FM ==== |

==== Synthèse FM ==== |

||

[[Fichier:YAMAHA DX7.jpg|vignette|Le [[Yamaha DX7]] utilise la [[synthèse FM]].]] |

[[Fichier:YAMAHA DX7.jpg|vignette|Le [[Yamaha DX7]] utilise la [[synthèse FM]].]] |

||

La [[synthèse FM]] est un autre type de synthèse, radicalement différent et entièrement numérique, qui a remporté un large succès dans les [[années 1980]]. Le principe de la [[modulation de fréquence]] qui consiste à moduler un générateur par un autre n'est pas nouveau et existe déjà en synthèse analogique, mais l'instabilité rencontré sur les modules analogiques en limite l'usage à certains effets et sonorités. L'utilisation d'algorithmes numériques permet en revanche une précision et une prédiction parfaite des formes d'onde qui rend la modulation de fréquence exploitable comme une méthode de synthèse autonome couvrant en palette sonore toutes les familles d'instruments. |

|||

Dans les [[années 1980]], un autre type de synthèse a remporté un large succès, il s'agit de la [[synthèse FM]]. Le principe est radicalement différent, il s'appuie sur la [[modulation de fréquence]] ou la distorsion de phase utilise un générateur pour en moduler un autre. |

|||

==== |

==== Synthèse numérique et échantillonnage ==== |

||

Tous les [[Instrument de musique électronique|instruments électroniques]] munis d'un [[Clavier (instrument)|clavier]] ne sont pas forcément des synthétiseurs dans le sens littéral du terme. Certains appareils |

Tous les [[Instrument de musique électronique|instruments électroniques]] munis d'un [[Clavier (instrument)|clavier]] ne sont pas forcément des synthétiseurs dans le sens littéral du terme. Certains appareils comme les [[Échantillonneur|échantillonneurs numériques]] (ou lecteurs d'échantillons, ''Rompler'' en anglais, lorsque ceux-ci n'offrent pas la possibilité à l'utilisateur d'échantillonner ses propres sonorités) reproduisent des [[Échantillon (musique)|échantillons sonores]] [[Enregistrement sonore|enregistrés]]. Cependant la frontière entre les deux types d'appareil n'est pas clairement établie : certaines techniques de synthèse se basent sur des échantillons (voir des modèles comme le [[Roland D-50]] ou le [[Korg M1]], synthétiseurs numériques utilisant des "ondes" [[Modulation par impulsions et codage|PCM]], c'est-à-dire des échantillons). |

||

=== Modules === |

=== Modules === |

||

| Ligne 87 : | Ligne 87 : | ||

En [[1950 en musique|1950]], le chef d'orchestre [[Raymond Scott]] crée le [[clavivox]] pour produire des jingles publicitaires, puis l'[[électronium]], un instrument très avant-gardiste puisqu'il est à la fois un synthétiseur et un [[Séquenceur musical|séquenceur]], permettant donc de programmer des mélodies. |

En [[1950 en musique|1950]], le chef d'orchestre [[Raymond Scott]] crée le [[clavivox]] pour produire des jingles publicitaires, puis l'[[électronium]], un instrument très avant-gardiste puisqu'il est à la fois un synthétiseur et un [[Séquenceur musical|séquenceur]], permettant donc de programmer des mélodies. |

||

En 1950, [[Radio Corporation of America|RCA]] a produit des appareils expérimentaux pour produire de la voix et de la musique. Dans le laboratoire expérimental new-yorkais de la ''Radio Corporation of America'', les ingénieurs {{lien|fr=Harry F. Olson}} et |

En 1950, [[Radio Corporation of America|RCA]] a produit des appareils expérimentaux pour produire de la voix et de la musique. Dans le laboratoire expérimental new-yorkais de la ''Radio Corporation of America'', les ingénieurs {{lien|fr=Harry F. Olson}} et [[Herbert Belar]] construisirent un appareil commandé par bandes perforées, le synthétiseur RCA Mark I. Les sons y étaient produits par des oscillateurs à diapason ; les vibrations sinusoïdales étaient prélevées électromagnétiquement et transformées en vibrations en dents de scie riches en harmoniques. C'est surtout le compositeur [[Milton Babbitt]] qui s'est occupé de cet appareil et qui a également été conseiller pour le modèle suivant [[RCA Mark II Sound Synthesizer|Mark II]], qui a été fabriqué au ''[[Columbia-Princeton Electronic Music Center]]''. Ce ''Mark II de 1958'' ne pouvait cependant reproduire un morceau de musique qu'après une programmation préalable avec une [[Portée (musique)|portée]] et devait être reprogrammé pour le suivant. Il était contrôlé par des [[bande perforée|bandes perforées]]. En 1958, [[Daphne Oram]] a développé au ''BBC Radiophonic Workshop'' un nouveau synthétiseur qui utilisait la technique dite des ''oramics''<ref>{{lien web |auteur=Steve Marshall |url=https://www.soundonsound. com/people/story-bbc-radiophonic-workshop |titre=The Story Of The BBC Radiophonic Workshop |citation=Daphne Oram manipule une boucle de bande à Broadcasting House |site= soundonsound.com|éditeur=BBC |date=2008-04 |consulté le=2020-09 |langue=en}}.</ref>. Le synthétiseur était contrôlé par un film de 35 mm. Il a été utilisé pendant quelques années par la [[British Broadcasting Corporation|BBC]]. |

||

A partir des années 1960, le développement de l'[[Électronique (technique)|électronique]] était tel qu'il était possible de produire des sons et des tonalités en [[temps réel]], mais ces appareils étaient limités à une utilisation en studio en raison de leur taille. Ces appareils étaient généralement modulaires et les différents composants pouvaient être câblés manuellement les uns aux autres. Beaucoup de ces premiers appareils étaient des pièces uniques expérimentales. [[Don Buchla|Donald Buchla]], Hugh Le Caine, Raymond Scott et Paul Ketoff ont été les pionniers dans les années 1960, mais seul Buchla proposait un appareil commercial. |

A partir des années 1960, le développement de l'[[Électronique (technique)|électronique]] était tel qu'il était possible de produire des sons et des tonalités en [[temps réel]], mais ces appareils étaient limités à une utilisation en studio en raison de leur taille. Ces appareils étaient généralement modulaires et les différents composants pouvaient être câblés manuellement les uns aux autres. Beaucoup de ces premiers appareils étaient des pièces uniques expérimentales. [[Don Buchla|Donald Buchla]], Hugh Le Caine, Raymond Scott et Paul Ketoff ont été les pionniers dans les années 1960, mais seul Buchla proposait un appareil commercial. |

||

Dernière version du 14 mars 2024 à 13:34

| Synthétiseur | |

Un synthétiseur, l'Access Virus TI. | |

| Variantes historiques | |

|---|---|

| Classification | Électrophone |

| Famille | Instrument à clavier et électronique |

| Instrumentistes bien connus | Jean-Michel Jarre... |

| Facteurs bien connus | Robert Moog, Doepfer... |

| Échantillon sonore | |

| modifier |

|

Un synthétiseur (ou familièrement synthé, par apocope) est un instrument de musique électronique capable de créer et de moduler des sons sous forme de signal électrique. Il peut être utilisé pour imiter, avec plus ou moins de réalisme, des instruments de musique traditionnels, des bruits naturels ou encore pour créer des sonorités complètement originales.

Les sonorités varient en fonction de la technique de synthèse sonore utilisée (synthèse soustractive, synthèse additive, modulation de fréquence, tables d'ondes, échantillons, modélisation physique, modulation de phase, synthèse granulaire, etc.).

Un synthétiseur est, depuis la fin des années 1960, un instrument de musique classé dans la famille des électrophones, qui produit des sons par synthèse électronique. Il est l'un des outils centraux de la production de musique électronique. On distingue les synthétiseurs analogiques et numériques. Tout comme dans de nombreux domaines techniques, les appareils numériques ont en partie supplanté la technologie analogique pure. Les appareils analogiques sont toutefois toujours utilisés en raison de leurs propriétés caractéristiques. De nombreux appareils anciens ont parfois atteint le statut de culte parmi les musiciens. Le son caractéristique de certains appareils répandus et l'utilisation créative de leurs particularités ont souvent influencé le développement de genres musicaux entiers, comme l'acid house, la techno, le drum and bass ou la synthwave. Dans ce dernier cas, le synthétiseur est l'instrument central.

Principes[modifier | modifier le code]

Les sons peuvent être créés soit de manière analogique à l'aide de circuits électroniques à comportement continu, soit de manière numérique à l'aide de circuits numériques spécialisés ou encore en utilisant un mélange de ces deux technologies (« synthèse hybride »). Une troisième voie est apparue vers 1995 quand la puissance des microprocesseurs a permis d’exécuter des logiciels de synthèse sonore en temps réel sur des ordinateurs personnels ou sur des DSP embarqués. Dans cette troisième voie, l'une des méthodes consiste à répliquer les structures de synthèse d'origine en modélisant numériquement les circuits analogiques, toutes les ressources possibles des technologies numériques (circuits DSP ou CPU des ordinateurs) sont alors utilisées pour générer ou modifier des sons musicaux. De nombreuses structures de synthèse sont proposées utilisant des principes de base variés, quelquefois combinés.

Un synthétiseur nécessite habituellement l'utilisation d'un clavier pour jouer de l'instrument, mais d'autres contrôleurs sont possibles : on peut l'utiliser avec un séquenceur, un contrôleur à ruban tactile, ou même grâce à des capteurs détectant la position de la main du joueur dans l'espace. Un clavier peut être inclus avec l'instrument quand il est sous forme physique. Certains synthétiseurs sont conçus sans clavier, et peuvent être contrôlés par l'adjonction d'un clavier compatible (par exemple grâce à l'interface standard MIDI, ou CV/Gate).

En plus du clavier, un synthétiseur propose généralement un ensemble de potentiomètres et de faders pour permettre le réglage du son (enveloppe, filtre, bend, etc.).

Méthodes de synthèse[modifier | modifier le code]

Trois types de synthèse sonore ont prédominé dans l'histoire des synthétiseurs.

Synthèse analogique[modifier | modifier le code]

Les plus courantes sont les synthèses analogiques soustractive et additive (l'additive fut utilisée dès le début du XXe siècle sur un instrument appelé le Telharmonium. Ce fut la première). Elles se basent sur des formes d'onde simples (sinusoïdale, triangulaire ou carrée le plus souvent). La synthèse additive combine différentes ondes sinusoïdales (comme un orgue par exemple). La synthèse soustractive utilise des signaux riches en harmoniques, et nécessite des filtres pour ajuster le timbre. Cependant, il est techniquement simplificateur de qualifier en bloc les synthétiseurs analogiques de synthèse soustractive au seul motif de l'usage d'un filtre en fin de traitement. Nombre de synthétiseurs modulaires ou semi-modulaires permettent également de combiner plusieurs signaux différents et pas uniquement par simple addition mais également par leur multiplication via un modulateur en anneau. C'est notamment possible avec le VCS3 de EMS. Les technologies numériques ont très vite été utilisées dans les synthétiseurs analogiques, notamment pour permettre la mise en mémoire des sonorités programmées (évitant ainsi de refaire manuellement les réglages pour passer d'un son à l'autre), la gestion de la polyphonie et l'attribution des voix disponibles aux touches d'un clavier, etc. La synthèse analogique a connu son heure de gloire dans les années 1970 puis un retour en grâce à partir des années 1990, son usage étant en effet assez répandu dans les musiques actuelles.

Dans les années 1990, sont apparus des instruments numériques matériels ressemblants en tout point à leur ainés et dotés de processeurs capables de modéliser la totalité de la chaîne du signal analogique. Puis, lorsque les ordinateurs sont devenus suffisamment puissants, vers la fin du vingtième siècle et début du vingt-et-unième, des émulations ont vu le jour sous forme de logiciel informatique. Ces versions virtuelles (qu'elles se présentent sous la forme d'un instrument réel ou d'un programme tournant sur un ordinateur) parviennent à simuler de manière quasi-parfaite les sonorités typiques et le comportement des synthétiseurs analogiques.

Synthèse FM[modifier | modifier le code]

La synthèse FM est un autre type de synthèse, radicalement différent et entièrement numérique, qui a remporté un large succès dans les années 1980. Le principe de la modulation de fréquence qui consiste à moduler un générateur par un autre n'est pas nouveau et existe déjà en synthèse analogique, mais l'instabilité rencontré sur les modules analogiques en limite l'usage à certains effets et sonorités. L'utilisation d'algorithmes numériques permet en revanche une précision et une prédiction parfaite des formes d'onde qui rend la modulation de fréquence exploitable comme une méthode de synthèse autonome couvrant en palette sonore toutes les familles d'instruments.

Synthèse numérique et échantillonnage[modifier | modifier le code]

Tous les instruments électroniques munis d'un clavier ne sont pas forcément des synthétiseurs dans le sens littéral du terme. Certains appareils comme les échantillonneurs numériques (ou lecteurs d'échantillons, Rompler en anglais, lorsque ceux-ci n'offrent pas la possibilité à l'utilisateur d'échantillonner ses propres sonorités) reproduisent des échantillons sonores enregistrés. Cependant la frontière entre les deux types d'appareil n'est pas clairement établie : certaines techniques de synthèse se basent sur des échantillons (voir des modèles comme le Roland D-50 ou le Korg M1, synthétiseurs numériques utilisant des "ondes" PCM, c'est-à-dire des échantillons).

Modules[modifier | modifier le code]

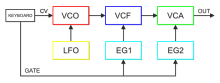

Les premiers synthétiseurs génèrent des sons par des circuits électroniques analogiques organisés en nombreux modules interconnectés électriquement entre eux (appelés « patch »). Les synthétiseurs numériques plus récents fonctionnent différemment, utilisant des processeurs, mais ils gardent souvent une architecture modulaire inspirée par la synthèse analogique (Virtual Analogic). Parmi les modules les plus utilisés figurent :

- les VCO, oscillateurs qui créent les sons de base avec un timbre qui dépend de la méthode de synthèse ;

- les VCF, filtres permettant de transformer le son en filtrant certaines fréquences ;

- les VCA, amplificateurs ayant pour rôle d'amplifier le signal, et donc de faire varier son volume.

Les composants précédents sont contrôlables (d'où l'appellation Voltage-Controlled), il existe donc des composants permettant de les moduler :

- les générateurs d'enveloppes (ADSR ou autres), permettant de faire moduler le son de manière synchronisée avec le début et fin de note ;

- les LFO, oscillateurs basse fréquence permettant de moduler le son de manière périodique, pour obtenir par exemple un vibrato ou un tremolo.

Les synthétiseurs modulaires permettent de combiner librement tous ces composants, ou même d'en ajouter. Dans les synthétiseurs plus compacts, ces modules sont précâblés, et ne peuvent être combinés que de la manière prévue par le constructeur.

On appelle « patch » (ou encore « program » ou « voice »)[1] l'ensemble des paramètres de chaque module ainsi que leurs configurations, qui génèrent un son spécifique[2]; par extension, un son est aussi appelé « patch ». Sur les synthétiseurs anciens sans mémoire, il correspondait à un ensemble de réglages, et sur les synthétiseurs modernes il correspond à un emplacement mémoire, identifié soit par un numéro soit par une lettre et un numéro, éventuellement associé à un libellé décrivant le nom du son.

Histoire[modifier | modifier le code]

L'histoire de la synthèse sonore et celle du synthétiseur étant intimement liées, elles sont toutes deux regroupées ici.

Ancêtre[modifier | modifier le code]

En 1874, après avoir déposé infructueusement le brevet du téléphone (une heure après Alexandre Graham Bell), Elisha Gray invente le télégraphe musical. Celui-ci comporte un clavier de deux octaves et exploite via des électro-aimants les vibrations de lamelles métalliques. La diffusion est assurée par le réseau téléphonique. En 1897, l'Américain Thaddeus Cahill invente le telharmonium, appelé aussi dynamophone car il fonctionne à l'aide de 408 dynamos. Il inspirera la conception de l'orgue Hammond quarante ans plus tard et utilise lui aussi le réseau téléphonique. En 1905, l'entreprise Max Kohl conçoit un synthétiseur sonore[3] selon l'ouvrage révolutionnaire d'Hermann von Helmholtz intitulé « Théorie physiologique de la musique, fondée sur l'étude des sensations auditives » (1868)[4], afin de démontrer et d'analyser l’effet des harmoniques dans un son complexe.

En 1907, Lee De Forest invente le tube à vide (la « lampe » électronique, la triode) qui va permettre de réaliser des circuits électroniques. En 1917, le Russe Léon Theremine invente le thérémine, instrument peu courant mais encore joué et construit aujourd'hui. Il ne comporte pas de clavier mais deux antennes qui sont influencées par les positions des mains, l'une servant à piloter la hauteur et l'autre le volume du son ; ce son est le résultat de la différence entre deux oscillateurs travaillant à très hautes fréquences. C'est lui qui fait les « chœurs » dans le morceau Good Vibrations de Brian Wilson (The Beach Boys) et que l'on entend aussi comme l'instrument principal du thème du générique de la série télévisée britannique Inspecteur Barnaby.

Maurice Martenot invente en 1928 « les ondes Martenot », instrument qui utilise le même principe de différence entre deux fréquences élevées mais dispose d'un clavier et d'un moyen de faire des glissandos. Cet instrument au son fascinant a été réédité en 2001 sous le nom d'« Ondéa » et est exploité notamment en concert par Yann Tiersen. Bien avant, des artistes comme Olivier Messiaen, Edgar Varèse ou Darius Milhaud ont composé pour lui un véritable répertoire. Deux ans plus tard, le trautonium de l'Allemand Friedrich Trautwein est le premier synthétiseur à synthèse soustractive. La bande-son du film Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock a été entièrement réalisée avec cet instrument, par Oskar Sala, notamment les cris des oiseaux. En 1935, c'est la naissance de l'orgue Hammond, conçu par Laurens Hammond qui travaillait à l'origine à la mise au point d'un moteur destiné à une horloge. Les sons de l'orgue Hammond sont créés par un grand nombre de roues phoniques (sortes de dynamos) et selon un procédé de synthèse additive[a]. Cet instrument est totalement polyphonique ; chaque roue générant un signal harmonique. Destiné initialement aux églises, il sera popularisé par le gospel puis le blues, le jazz et le rock. Il est encore très populaire aujourd'hui[5]. Dans les orgues électroniques ultérieurs, les sons sont générés par des circuits électroniques. Le Novachord, également développé par la société Hammond et construit à 1069 exemplaires entre 1939 et 1942, peut être considéré comme le premier véritable synthétiseur polyphonique avec générateur d'enveloppe et filtres. Il fonctionnait avec des tubes électroniques. Faute de succès commercial, la production n'a toutefois pas repris après la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1947, l'électronicien français Constant Martin invente le clavioline, instrument à clavier (une octave et demi) n'ayant qu'un seul oscillateur.

Hugh Le Caine, John Hanert, Raymond Scott, Percy Grainger (avec Burnett Cross) et d'autres ont construit divers instruments de musique électroniques à la fin des années 1940 et dans les années 1950. Il convient de mentionner en particulier la machine orchestrale ainsi que le générateur d'effets sonores Karloff de Raymond Scott[6].

En 1950, le chef d'orchestre Raymond Scott crée le clavivox pour produire des jingles publicitaires, puis l'électronium, un instrument très avant-gardiste puisqu'il est à la fois un synthétiseur et un séquenceur, permettant donc de programmer des mélodies.

En 1950, RCA a produit des appareils expérimentaux pour produire de la voix et de la musique. Dans le laboratoire expérimental new-yorkais de la Radio Corporation of America, les ingénieurs Harry F. Olson (en) et Herbert Belar construisirent un appareil commandé par bandes perforées, le synthétiseur RCA Mark I. Les sons y étaient produits par des oscillateurs à diapason ; les vibrations sinusoïdales étaient prélevées électromagnétiquement et transformées en vibrations en dents de scie riches en harmoniques. C'est surtout le compositeur Milton Babbitt qui s'est occupé de cet appareil et qui a également été conseiller pour le modèle suivant Mark II, qui a été fabriqué au Columbia-Princeton Electronic Music Center. Ce Mark II de 1958 ne pouvait cependant reproduire un morceau de musique qu'après une programmation préalable avec une portée et devait être reprogrammé pour le suivant. Il était contrôlé par des bandes perforées. En 1958, Daphne Oram a développé au BBC Radiophonic Workshop un nouveau synthétiseur qui utilisait la technique dite des oramics[7]. Le synthétiseur était contrôlé par un film de 35 mm. Il a été utilisé pendant quelques années par la BBC.

A partir des années 1960, le développement de l'électronique était tel qu'il était possible de produire des sons et des tonalités en temps réel, mais ces appareils étaient limités à une utilisation en studio en raison de leur taille. Ces appareils étaient généralement modulaires et les différents composants pouvaient être câblés manuellement les uns aux autres. Beaucoup de ces premiers appareils étaient des pièces uniques expérimentales. Donald Buchla, Hugh Le Caine, Raymond Scott et Paul Ketoff ont été les pionniers dans les années 1960, mais seul Buchla proposait un appareil commercial.

Sept ans plus tard, en 1957, Max Mathews, ingénieur aux Bell Laboratories écrit le premier programme de synthèse numérique, appelé « MUSIC-I », pour l'IBM 704. En 1964, Moog commercialise son premier synthétiseur[8], et Paul Ketoff présente son « synket »[9].

En 1969, George Harrison, guitariste solo des Beatles, est le premier à utiliser un Moog dans un album de rock sur Abbey Road. Pete Townshend, du groupe The Who, crée l'année suivante des boucles avec un synthétiseur ARP sur Who's Next. L'originalité de cet album est que les synthétiseurs ne cherchent pas à remplacer des instruments classiques, mais fournissent l'élément de rythme lui-même, en particulier dans Won't Get Fooled Again. Le synthétiseur devient alors à part entière un instrument de rock.

En 1972 sort le premier synthétiseur diphonique, l'ARP Odyssey conçu par Alan R. Pearlman. En 1974, les premiers synthétiseurs polyphoniques apparaissent, avec le SEM[10] à deux, puis quatre et huit voix, introduits par Tom Oberheim. Dès 1983, première démonstration publique du Musical Instrument Digital Interface ou interface MIDI, raccordant un Roland Jupiter-6 (en) et un Sequential Circuits Prophet 600, par Dave Smith[11]. La même année, le Yamaha DX7 est commercialisé[12].

Synthétiseurs notables et musiciens[modifier | modifier le code]

Voici une liste des instruments qui ont représenté une étape importante au niveau du son ou d'un style musical et qui méritent un article dédié. Pour chaque instrument, quelques musiciens[13] ou des styles étroitement liés sont indiqués.

- Access Virus (modèles A, B, C, TI, TI2, etc.) largement utilisés dans les domaines musicaux de la trance et de la techno par des artistes tels que Headhunterz, Angerfist.

- Alesis Andromeda. Utilise des composants numériques et modernes pour piloter un circuit de synthèse entièrement analogique (Klaus Schulze).

- ARP

- 2500 (Pete Townshend, The Who, Aphex Twin, Éliane Radigue, Meat Beat Manifesto, David Bowie, Skinny Puppy, Jean-Michel Jarre, Jimmy Page, Paul Davis, Vince Clarke, David Hentschel (Funeral for a friend, Startling Music)).

- 2600 (Pete Townshend (solo), The Who (Baba O'Riley, Won't Get Fooled Again), Klaus Schulze, Jean-Jacques Birgé, Depeche Mode, Erasure, Stevie Wonder, Weather Report, Edgar Winter, Space, Genesis, Lightwave, Jean-Michel Jarre, New Order, Chemical Brothers, Simian Mobile Disco, Aphex Twin).

- Odyssey (Georges Rodi, Klaus Schulze, Kraftwerk, Ultravox, Styx, Herbie Hancock, Spock's Beard, Deep Purple (Jon Lord)).

- Casio CZ-101 (Synthétiseurs Cazio CZ (en)). L'un des premiers synthétiseurs numériques bon marché (Vince Clarke, Erasure).

- Cavagnolo Exagone XM64. Un des rares synthétiseurs analogiques monophoniques produits par une firme française (1982).

- Clavia Nord Lead. Le premier synthétiseur à utiliser des circuits numériques pour émuler des circuits analogiques (The Prodigy, Space, Zoot Woman, The Weathermen (en), Jean-Michel Jarre).

- Elka Synthex. L'un des derniers grands analogiques (Tangerine Dream, Space, Jean-Michel Jarre, Stevie Wonder, Giorgio Moroder).

- EMS VCS3 (Klaus Schulze, Roxy Music, Hawkwind, Tim Blake, Pink Floyd, Space, Jean-Michel Jarre, BBC Radiophonic Workshop (en), Brian Eno).

- E-mu Emulator (The Residents, Depeche Mode, Deep Purple, Genesis, Vangelis).

- Ensoniq

- Fairlight CMI (Daniel Balavoine, Jean-Michel Jarre, Kate Bush, Space, Peter Gabriel, Mike Oldfield, Jan Hammer, Pet Shop Boys, The Art of Noise, Supertramp).

- Korg

- 01/W (Alex Staropoli).

- i30 (Jean-Christian Michel (J.S. Bach Transcriptions)).

- KARMA (Jean-Michel Jarre).

- M1 (Bradley Joseph, Space, Trisomie 21, The Cure, Pink Floyd).

- MS-20 (Erasure, Digitalism, Chemical Brothers).

- Triton (Bradley Joseph, Derek Sherinian).

- Wavestation (Tony Banks).

- Kurzweil K2000. Synthétiseur disposant du système VAST (Jean-Michel Jarre, Pink Floyd, Lightwave).

- Lyricon. Premier instrument à vent électronique produit en grande série (Michael Brecker, Tom Scott, Chuck Greenberg (en), Wayne Shorter, Jack Lancaster (en) (The Rock Peter and the Wolf (en), Marscape)).

- Moog

- Minimoog (Emerson, Lake and Palmer, Keith Emerson, Gary Numan, Pink Floyd, Jean-Michel Jarre, Kraftwerk, Erasure, Rush, The Cure, Yes, Rick Wakeman, Patrick Moraz, Buggles, Geoff Downes, Igor Khorochev, Badger, Stereolab, Devo, Ray Buttigieg (en), George Duke, Tangerine Dream, Edgar Froese, Peter Baumann, Klaus Schulze, Triumvirat, Strawbs, Paul McCartney & Wings Band on the Run, Gentle Giant, Dr. Dre, Daft Punk ).

- Polymoog (Tony Banks (...And Then There Were Three...), Kraftwerk, Gary Numan, Rick Wakeman, Yes, Tim Blake).

- Modular (Emerson, Lake and Palmer, Keith Emerson, Wendy Carlos, Isao Tomita, Klaus Schulze, Tangerine Dream, Tonto's Expanding Head Band (en), The Beatles (album Abbey Road), George Harrison (Electronic Sound), Weezer, Space, Massive Attack).

- Taurus (Rush, Jean-Michel Jarre, Genesis, The Police, U2, The Cure, Yes, Steve Hackett, Strawbs).

- Oberheim OB-X, Oberheim OB-Xa (Rush, Prince, Styx, Supertramp, Van Halen, Jean-Michel Jarre, Georges Rodi).

- PPG Wave 2 (Rush, Depeche Mode, Jean-Michel Jarre, Jean-Jacques Birgé, Tangerine Dream (Edgar Froese), The Fixx, Thomas Dolby).

- Roland

- D-50 (Jean-Michel Jarre, Enya, IQ).

- JD-800. Premier synthétiseur numérique à reproposer une interface conviviale « un bouton, une fonction » comme sur ses ancêtres analogiques (Jean-Michel Jarre, Francis Rimbert, Vangelis, Genesis, The Prodigy, Pet Shop Boys).

- JP-8000. Le synthétiseur qui a posé les bases sonores de la trance, notamment ce son de dent de scie très chaud et typique (Jean-Michel Jarre, Francis Rimbert).

- Juno-60/Roland Juno-106. C'est grâce à ces synthétiseurs que l'album Living in America, du groupe suédois The Sounds, fut connu en Amérique et en Europe. Il peut être entendu sur tous leurs albums.

- Jupiter-8 (Rush, Duran Duran, Erasure, OMD, Huey Lewis and the News, Space, Indochine, Massive Attack, Jean-Michel Jarre).

- MT-32. Un standard de facto pour la musique et les bruitages des jeux vidéo.

- TB-303 (techno, acid house, Fatboy Slim, Daft Punk).

- V-Synth. Synthétiseur de recherche intégrant la technologie VariPhrase, la synthèse à oscillateurs multiples, les algorithmes COSM, la synthèse Vocal Designer, une interface de programmation (écran tactile, nombreux contrôleurs temps réel comme le Time Trip Pad ou encore le double D-Beam). Le V-Synth GT, sorti en 2007, ajoute, entre autres, la synthèse AP et une architecture double cœur permettant de doubler la puissance du V-Synth original (Front 242, Skinny Puppy, Orbital, Jean-Jacques Birgé, Vitalic).

- RSF Polykobol II. La référence française des synthétiseurs analogiques polyphoniques à mémoire des années 1980, instrument rare (Lightwave, Jean-Michel Jarre).

- Sequential Circuits

- Prophet 5 (Berlin, Phil Collins, The Cars, Erasure, Kraftwerk, Steve Winwood, Underworld, MSTRKRFT, Chromeo, Patrick Moraz).

- Prophet 10 (Tangerine Dream, The Orb, The Who, Pet Shop Boys, Vangelis, Genesis, Human League, le cinéaste et compositeur John Carpenter, Patrick Moraz).

- Synclavier (Laurie Anderson, Asia, Buggles, Geoff Downes, The Cure, Dire Straits, Kraftwerk, Pat Metheny, Pink Floyd, Sting, Tangerine Dream, Vangelis, Michael Jackson, Stevie Wonder, Yes, Frank Zappa).

- Technos Acxel développé et commercialisé par la société québécoise Technos de 1987 à 1990.

- Waldorf Music

- Q et modèles dérivés.

- Wave. Un monstre de la synthèse à tables d'ondes.

- WaveFrame AudioFrame (en) (Peter Gabriel, Stevie Wonder).

- Yamaha

- CS-80. Premier synthétiseur polyphonique 8 notes de la marque, totalement analogique, à clavier gérant le Polyphonic aftertouch, pesant environ cent kilogrammes, sans doute le plus expressif de tous, tel un instrument acoustique (Vangelis, Space, Hans Zimmer, Eddie Jobson, Jean-Michel Jarre).

- DX7 (Jean-Michel Jarre, Rush, Steve Reich, Depeche Mode, Zoot Woman, The Cure, Brian Eno, Jean-Philippe Rykiel, Jean-Jacques Birgé, Howard Jones, Nitzer Ebb, Front 242, David Bowie, Enya, Talk Talk, Kraftwerk, Vangelis).

- GX-1 (en) (Emerson, Lake and Palmer, Emerson, Lake and Powell, Keith Emerson, Hans-Jürgen Fritz (Triumvirat), Led Zeppelin, Stevie Wonder, ABBA, Hans Zimmer, Rick van der Linden).

- Motif. Série de synthétiseurs Workstations lancés en 2001.

- SHS-10. L'un des premiers « keytars » (synthétiseur en bandoulière comme une guitare) des années 1980 (Martin Circus, Showbread (en), Rick Wakeman).

- VL-1. Premier synthétiseur à modélisation physique.

Principaux fabricants[modifier | modifier le code]

- Access Music

- Acxel2 (Idarca-Audio Inc., faillite en 2010)

- Akai

- Alesis

- ARP

- Arturia

- Behringer

- Buchla and Associates

- Casio

- Clavia

- Crumar

- Dave Smith Instruments

- Doepfer

- Electronic Music Studio (EMS)

- Elektron

- E-mu

- Ensoniq

- Fairlight CMI

- Formanta Polivoks

- Generalmusic

- Hartmann Music

- Ibbsynth

- Kawai

- Ketron

- Korg

- Kurzweil Music Systems

- Linn Electronics, Inc.

- MFB

- Moog

- New England Digital (en) (NED)

- Novation

- Oberheim

- PAiA Electronics

- Palm Products GmbH (PPG)

- Realtime Music Solutions (RMS)

- Roland Corporation

- RSF

- Sequential Circuits

- Societa Industrie Elettroniche (SIEL)

- Spectrasonics

- Steiner-Parker

- Studio Electronics

- Technics

- Waldorf Music

- Yamaha

Notes et références[modifier | modifier le code]

Notes[modifier | modifier le code]

- Les orgues électriques sont basés sur le principe de la synthèse additive, dans laquelle plusieurs signaux sont mélangés ensemble.

Références[modifier | modifier le code]

- (en) Joseph Rothstein, MIDI - A Comprehensive Introduction, A-R Editions, Inc., , 263 p. (ISBN 978-0895793096, lire en ligne).

- (en) Will C. Pirkle, Designing Software Synthesizer Plug-Ins in C++, CRC Press, , 760 p. (lire en ligne).

- (en-GB) Lindsay Newton says, « Helmholtz Sound Synthesiser. Max Kohl. Germany, 1905 », sur 120 Years of Electronic Music, (consulté le )

- Hermann von Helmholtz, Théorie physiologique de la musique, fondée sur l'étude des sensations auditives, Paris, Victor Masson et fils, (lire en ligne).

- Marjolaine Portier-Kaltenbach, « Delvon Lamarr Trio : De l'or(gue) dans les doigts », sur radiofrance.fr/francemusique, France Musique, (consulté le ).

- (en) « Karloff - Monster of a Sound Effects Machine », Manhattan Research Inc (consulté le ).

- (en) Steve Marshall, « The Story Of The BBC Radiophonic Workshop », sur soundonsound.com, BBC, (consulté en ) : « Daphne Oram manipule une boucle de bande à Broadcasting House ».

- (en) « this week in synths the stearns - collection Moog modular Mike Oldfields ob xa and the Moog iiip », sur createdigitalmusic.com, .

- Keyboard Magazine Presents Vintage Synthesizers, p. 71.

- « Oberheim SEM / Synthetiseur.net », sur Synthetiseur.net (consulté le ).

- « mixonline.com/TECnology-Hall-o… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- (en) http://www.vintagesynth.com/yamaha/dx7.php

- L'article d'un instrument peut indiquer plus de musiciens en ayant fait usage.

Annexes[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- (en) Peter Shapiro, Iara Lee, Modulations: a history of electronic music, 1999 (ISBN 189102406X).

- Pauline Bruchet, Modulations : une histoire de la musique électronique, 2004 (ISBN 2844851479).

- Laurent de Wilde, Les fous du son : d'Édison à nos jours, Folio (Gallimard), coll. « histoire », , 672 p. (ISBN 978-2072802393, lire en ligne).

Articles connexes[modifier | modifier le code]

- Vélocité d'un clavier numérique

- Orgue numérique

- Instrument de musique électronique

- Logiciel de synthétiseur virtuel : Magnus Choir...