« Vision binoculaire » : différence entre les versions

catégorie vision + autres liens |

m médecine |

||

| (25 versions intermédiaires par 17 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

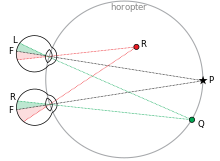

[[Fichier:Binocular vision.svg|thumb|Schéma de la vision binoculaire humaine.]] |

|||

La '''vision binoculaire''' est un mode de [[ |

La '''vision binoculaire''' est un mode de [[Vue|vision]] dans lequel les deux [[Œil|yeux]] sont utilisés simultanément. Le mot binoculaire vient du latin : ''bini'' pour « double » et ''oculus'' pour « yeux ». Le fait de voir avec deux yeux confère au moins quatre avantages par rapport au fait d'en avoir un seul : |

||

* |

* il laisse au sujet la possibilité de conserver la vue même en cas de perte d'un œil ; |

||

* |

* il donne un champ de vision plus large. Par exemple, les humains ont un maximum de champ de vision horizontal de {{unité|180|degrés}} environ avec les deux yeux, chaque œil ayant un champ d'environ {{unité|150|degrés}} ({{unité|90|°}} du côté temporal et {{unité|60|°}} du côté nasal), ce qui permet d'avoir un champ de vision binoculaire de {{unité|120|°}} flanqué de deux champs monoculaires d'environ 30 degrés; |

||

* |

* il donne une sommation binoculaire augmentant la capacité de détecter des objets faiblement lumineux ; |

||

* |

* il permet une vision [[stéréoscopie|stéréoscopique]] permettant une appréciation précise des distances. La vision binoculaire est en effet normalement accompagnée de la fusion par le cerveau des deux images perçues par les yeux en une seule, mais avec la conscience des distances. |

||

L'histoire des recherches sur la vision binoculaire remonte à l'antiquité puisqu'on en trouve trace dans l'''Optique'' de [[Claude Ptolémée|Ptolémée]]<ref>{{Article|auteur1=Albert Lejeune|titre=Les recherches de Ptolémée sur la vision binoculaire|périodique=Janus|volume=47|date=1958|pages=79-86}}</ref>. Ces recherches seront reprises et développées au Moyen Âge par [[Alhazen|Ibn al-Haytham]] (Alhazen), dans son ''Livre d'optique''. Celui-ci étudie les conditions de fusion des quasi-images à l'aide d'une tablette expérimentale<ref>{{Article|auteur1=Dominique Raynaud|titre=Ibn al-Haytham sur la vision binoculaire: un précurseur de l'optique physiologique|périodique=Arabic Sciences and Philosophy|volume=13|date=2003|pages=79-99}}</ref>. Son traité, traduit en latin, exercera une influence jusqu'à l'époque classique. |

|||

| ⚫ | [[Charles Wheatstone]] décrit pour la première fois |

||

| ⚫ | [[Charles Wheatstone]] a décrit pour la première fois en [[1838]] le principe de la perception du relief grâce à la vision binoculaire. Il l'explique à l'aide du [[stéréoscope]] à miroirs qu'il a inventé<ref>{{Article|langue=en|auteur=Charles Wheatstone|titre=Contributions to the physiology of vision. Part I. On some remarkable, and hitherto unobserved, phenomena of binocular vision|périodique=Philosophical Transactions of the Royal Society of London|volume=|numéro=128|date=1838|url texte=http://vis.cs.brown.edu/docs/pdf/Wheatstone-1838-CPV.pdf|pages=371-94}}.</ref>. |

||

== Champ de vision et mouvements des yeux == |

== Champ de vision et mouvements des yeux == |

||

[[Fichier:Kiwi binocular vision.png|vignette|Le champ de vision chez le [[Apterygiformes|kiwi]] est caractérisé par un champ binoculaire de 11°, un champ monoculaire de 229° et un angle aveugle de 120°<ref>{{Article|langue=en|auteur=Graham R. Martin , Kerry-Jayne Wilson, J. Martin Wild, Stuart Parsons, M. Fabiana Kubke, Jeremy Corfield|titre=Kiwi Forego Vision in the Guidance of Their Nocturnal Activities|périodique=PLOS One|date=2007|volume=2|numéro=2|pages=|doi=10.1371/journal.pone.0000198}}.</ref>.]] |

|||

Certains animaux, généralement des proies d'autres animaux, ont leurs deux yeux placés sur les côtés de la tête pour leur permettre d'avoir le plus grand champ de vision possible. C'est le cas par exemple des lapins, des buffles et des antilopes. Chez ces animaux, les yeux se déplacent souvent de façon indépendante pour accroître le champ de vision. Même sans bouger les yeux, certains oiseaux ont un champ de 360° |

Certains animaux, généralement des proies d'autres animaux, ont leurs deux yeux placés sur les côtés de la tête pour leur permettre d'avoir le plus grand champ de vision possible. C'est le cas par exemple des lapins, des buffles et des antilopes. Chez ces animaux, les yeux se déplacent souvent de façon indépendante pour accroître le champ de vision. Même sans bouger les yeux, certains oiseaux ont un champ de vision de {{unité|360|°}}<ref name="Le Men">{{ouvrage|auteur=Yves Le Men|titre=La vision dans le monde animal|éditeur=AlterPublishing|date=2015|passage=231}}.</ref>. |

||

D'autres animaux, généralement |

D'autres animaux, généralement prédateurs, ont les deux yeux placés sur le devant de la tête, ce qui leur permet d'avoir une vision binoculaire et stéréoscopique, mais réduit leur champ de vision. C'est le cas par exemple des aigles, des loups et des serpents. Les yeux de ces animaux bougent généralement ensemble<ref name="Le Men"/>. |

||

Cette règle n'est pas universelle. Certains animaux prédateurs, en particulier les plus grands, comme les [[Grand cachalot|grands cachalots]] et les [[orque]]s, ont leurs deux yeux placés sur les côtés de la tête. D'autres animaux, qui ne sont pas nécessairement prédateurs, tels que les chauves-souris frugivores et certains [[primate]]s ont aussi les yeux orientés vers l'avant. Ce sont généralement des animaux qui ont besoin de l'appréciation des distances, la vision binoculaire améliorant leur capacité à cueillir un fruit choisi ou à repérer et saisir une branche particulière surtout dans leur fuite. |

Cette règle n'est pas universelle. Certains animaux prédateurs, en particulier les plus grands, comme les [[Grand cachalot|grands cachalots]] et les [[orque]]s, ont leurs deux yeux placés sur les côtés de la tête. D'autres animaux, qui ne sont pas nécessairement prédateurs, tels que les chauves-souris frugivores et certains [[primate]]s, ont aussi les yeux orientés vers l'avant. Ce sont généralement des animaux qui ont besoin de l'appréciation des distances, la vision binoculaire améliorant leur capacité à cueillir un fruit choisi ou à repérer et saisir une branche particulière, surtout dans leur fuite. |

||

Certains animaux (y compris certains humains, notamment [[ |

Certains animaux (y compris certains humains, notamment [[Strabisme|exotropes]]) utilisent les deux systèmes ci-dessus. Un [[étourneau]], par exemple, a les yeux placés latéralement pour couvrir un large champ de vision, mais il peut aussi les orienter suffisamment vers l'avant pour que leurs deux champs se chevauchent, leur donnant une vision stéréoscopique. Un autre exemple remarquable est le [[chamaeleonidae|caméléon]], dont les yeux semblent montés sur des tourelles, chacun se déplaçant indépendamment de l'autre, vers le haut ou vers le bas, à gauche ou à droite. Néanmoins, le caméléon peut faire converger ses yeux sur un seul objet, ce qui lui permet d'avoir une vision stéréoscopique quand il chasse. |

||

== Notes et références == |

== Notes et références == |

||

| Ligne 20 : | Ligne 24 : | ||

=== Articles connexes === |

=== Articles connexes === |

||

* [[ |

* [[Vision humaine]] |

||

* [[Vision monoculaire]] |

|||

* [[Champ visuel]] |

* [[Champ visuel]] |

||

* [[Perspective conique]] |

* [[Perspective conique]] |

||

| Ligne 28 : | Ligne 33 : | ||

* [[Fusion binoculaire]] |

* [[Fusion binoculaire]] |

||

* [[Rivalité binoculaire]] |

* [[Rivalité binoculaire]] |

||

* [[Mouvement oculaire]] |

|||

* [[Diplopie]] |

* [[Diplopie]] |

||

* [[Vision scotopique]] (la nuit ou dans l'obscurité) |

|||

{{Portail|zoologie|Œil et vue}} |

{{Portail|zoologie|Œil et vue|médecine}} |

||

[[Catégorie:Œil]] |

[[Catégorie:Œil]] |

||

Dernière version du 6 avril 2024 à 13:10

La vision binoculaire est un mode de vision dans lequel les deux yeux sont utilisés simultanément. Le mot binoculaire vient du latin : bini pour « double » et oculus pour « yeux ». Le fait de voir avec deux yeux confère au moins quatre avantages par rapport au fait d'en avoir un seul :

- il laisse au sujet la possibilité de conserver la vue même en cas de perte d'un œil ;

- il donne un champ de vision plus large. Par exemple, les humains ont un maximum de champ de vision horizontal de 180 degrés environ avec les deux yeux, chaque œil ayant un champ d'environ 150 degrés (90° du côté temporal et 60° du côté nasal), ce qui permet d'avoir un champ de vision binoculaire de 120° flanqué de deux champs monoculaires d'environ 30 degrés;

- il donne une sommation binoculaire augmentant la capacité de détecter des objets faiblement lumineux ;

- il permet une vision stéréoscopique permettant une appréciation précise des distances. La vision binoculaire est en effet normalement accompagnée de la fusion par le cerveau des deux images perçues par les yeux en une seule, mais avec la conscience des distances.

L'histoire des recherches sur la vision binoculaire remonte à l'antiquité puisqu'on en trouve trace dans l'Optique de Ptolémée[1]. Ces recherches seront reprises et développées au Moyen Âge par Ibn al-Haytham (Alhazen), dans son Livre d'optique. Celui-ci étudie les conditions de fusion des quasi-images à l'aide d'une tablette expérimentale[2]. Son traité, traduit en latin, exercera une influence jusqu'à l'époque classique.

Charles Wheatstone a décrit pour la première fois en 1838 le principe de la perception du relief grâce à la vision binoculaire. Il l'explique à l'aide du stéréoscope à miroirs qu'il a inventé[3].

Champ de vision et mouvements des yeux[modifier | modifier le code]

Certains animaux, généralement des proies d'autres animaux, ont leurs deux yeux placés sur les côtés de la tête pour leur permettre d'avoir le plus grand champ de vision possible. C'est le cas par exemple des lapins, des buffles et des antilopes. Chez ces animaux, les yeux se déplacent souvent de façon indépendante pour accroître le champ de vision. Même sans bouger les yeux, certains oiseaux ont un champ de vision de 360°[5].

D'autres animaux, généralement prédateurs, ont les deux yeux placés sur le devant de la tête, ce qui leur permet d'avoir une vision binoculaire et stéréoscopique, mais réduit leur champ de vision. C'est le cas par exemple des aigles, des loups et des serpents. Les yeux de ces animaux bougent généralement ensemble[5].

Cette règle n'est pas universelle. Certains animaux prédateurs, en particulier les plus grands, comme les grands cachalots et les orques, ont leurs deux yeux placés sur les côtés de la tête. D'autres animaux, qui ne sont pas nécessairement prédateurs, tels que les chauves-souris frugivores et certains primates, ont aussi les yeux orientés vers l'avant. Ce sont généralement des animaux qui ont besoin de l'appréciation des distances, la vision binoculaire améliorant leur capacité à cueillir un fruit choisi ou à repérer et saisir une branche particulière, surtout dans leur fuite.

Certains animaux (y compris certains humains, notamment exotropes) utilisent les deux systèmes ci-dessus. Un étourneau, par exemple, a les yeux placés latéralement pour couvrir un large champ de vision, mais il peut aussi les orienter suffisamment vers l'avant pour que leurs deux champs se chevauchent, leur donnant une vision stéréoscopique. Un autre exemple remarquable est le caméléon, dont les yeux semblent montés sur des tourelles, chacun se déplaçant indépendamment de l'autre, vers le haut ou vers le bas, à gauche ou à droite. Néanmoins, le caméléon peut faire converger ses yeux sur un seul objet, ce qui lui permet d'avoir une vision stéréoscopique quand il chasse.

Notes et références[modifier | modifier le code]

- Albert Lejeune, « Les recherches de Ptolémée sur la vision binoculaire », Janus, vol. 47, , p. 79-86

- Dominique Raynaud, « Ibn al-Haytham sur la vision binoculaire: un précurseur de l'optique physiologique », Arabic Sciences and Philosophy, vol. 13, , p. 79-99

- (en) Charles Wheatstone, « Contributions to the physiology of vision. Part I. On some remarkable, and hitherto unobserved, phenomena of binocular vision », Philosophical Transactions of the Royal Society of London, no 128, , p. 371-94 (lire en ligne).

- (en) Graham R. Martin , Kerry-Jayne Wilson, J. Martin Wild, Stuart Parsons, M. Fabiana Kubke, Jeremy Corfield, « Kiwi Forego Vision in the Guidance of Their Nocturnal Activities », PLOS One, vol. 2, no 2, (DOI 10.1371/journal.pone.0000198).

- Yves Le Men, La vision dans le monde animal, AlterPublishing, , p. 231.