« Philibert Tsiranana » : différence entre les versions

m grand |

mAucun résumé des modifications |

||

| (48 versions intermédiaires par 32 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{En-tête label|AdQ}} |

{{En-tête label|AdQ|année=2008}} |

||

{{Infobox Personnalité politique |

{{Infobox Personnalité politique |

||

| charte |

| charte = Chef d'État |

||

| nom |

| nom = Philibert Tsiranana |

||

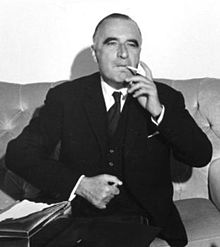

| image |

| image = Philibert Tsiranana 1962.jpg |

||

| légende |

| légende = Philibert Tsiranana en août 1962. |

||

| fonction1 |

| fonction1 = [[Président de la République de Madagascar|Président de la République malgache]]<ref group=Note>Chef de l'État à titre provisoire du 14 octobre 1958 au {{1er}} mai 1959.</ref> |

||

| à partir du fonction1 |

| à partir du fonction1 = {{date|14|octobre|1958}} |

||

| jusqu'au fonction1 |

| jusqu'au fonction1 = {{date|11|octobre|1972}}<br /> <small>({{durée|14|octobre|1958|11|octobre|1972}})</small> |

||

| élection1 |

| élection1 = {{date|1|mai|1959}} |

||

| réélection1 |

| réélection1 = |

||

| président 1 |

| président 1 = |

||

| premier ministre 1 |

| premier ministre 1 = |

||

| gouvernement 1 |

| gouvernement 1 = |

||

| législature 1 |

| législature 1 = |

||

| coalition 1 |

| coalition 1 = |

||

| groupe parlementaire 1 |

| groupe parlementaire 1 = |

||

| prédécesseur 1 |

| prédécesseur 1 = [[Ranavalona III]] (souveraine de Madagascar) |

||

| successeur 1 |

| successeur 1 = [[Gabriel Ramanantsoa]] |

||

| fonction2 |

| fonction2 = [[Premier ministre de Madagascar|Président du Conseil de gouvernement]] |

||

| à partir du fonction2 |

| à partir du fonction2 = {{date|14|octobre|1958}} |

||

| jusqu'au fonction2 |

| jusqu'au fonction2 = {{date|1|mai|1959}} |

||

| à partir du fonction3 = {{date|23|juillet|1959}} |

|||

| jusqu'au fonction3 |

| jusqu'au fonction3 = {{date|19|mai|1961}} |

||

| président 3 |

| président 3 = [[Charles de Gaulle]] |

||

| fonction3 |

| fonction3 = Ministre conseiller de la [[France]] |

||

| ⚫ | |||

| fonction6 = [[Député français]] [http://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche/(num_dept)/7169 2 mandats] |

|||

| à partir du |

| à partir du fonction4 = {{date|19|1|1956}} |

||

| jusqu'au |

| jusqu'au fonction4 = {{date|15|7|1959}}<br/><small>({{durée|19|1|1956|15|7|1959}})</small> |

||

| élection4 = [[Élections législatives de 1956 dans le territoire de Madagascar|2 janvier 1956]] |

|||

| législature 4 = {{Législature de la Quatrième République|III}}<br/> {{Législature de la Cinquième République|I}} |

|||

| gouvernement 3 = [[Gouvernement Michel Debré|Michel Debré]] |

|||

| |

| circonscription 4 = [[Colonie de Madagascar et dépendances|Madagascar]] |

||

| |

| coalition 4 = |

||

| groupe parlementaire 4 = [[Groupe socialiste (Assemblée nationale)|SOC]] |

|||

| ⚫ | |||

| nom de naissance = |

|||

| date de |

| date de naissance = {{date|18|octobre|1910}} |

||

| lieu de décès = [[Antananarivo|Tananarive]] ([[Madagascar]]) |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| |

| date de décès = {{date de décès|16|avril|1978|18|octobre|1910}} |

||

| |

| lieu de décès = [[Antananarivo]] ([[Madagascar]]) |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| |

| sépulture = |

||

| |

| nationalité = [[Madagascar|malgache]] |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| |

| père = |

||

| |

| mère = |

||

| |

| fratrie = |

||

| |

| conjoint = |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| |

| entourage = |

||

| |

| université = |

||

| |

| profession = [[Professeur (enseignant)|Professeur de français et de mathématiques]] |

||

| |

| religion = |

||

| résidence = [[Palais d'Ambohitsorohitra|Palais d'État d'Ambohitsorohitra]] |

|||

| ⚫ | |||

| signature = |

|||

| emblème = Emblem of the Malagasy Republic.svg |

|||

| ⚫ | |||

| syndicat = |

|||

| depuis le fonction1 = |

|||

}} |

}} |

||

'''Philibert Tsiranana''', né le {{date de naissance|18|octobre|1910}} et mort le {{date de décès|16|avril|1978 |

'''Philibert Tsiranana''', né le {{date de naissance|18|octobre|1910}} à [[Ambarikorano]] et mort le {{date de décès|16|avril|1978}} à [[Antananarivo]], est un [[homme d'État]] [[Madagascar|malgache]]. Il est le premier [[Liste des chefs d'État de Madagascar|président de la République malgache]], de [[1959]] à [[1972]]. |

||

Pendant douze ans, la République de Tsiranana connaît une stabilité institutionnelle qui tranche face aux troubles politiques qui secouent l’[[Afrique francophone]] à la même époque. L’économie progresse lentement en suivant la voie d'un socialisme pragmatique. Madagascar se voit attribuer le surnom d’« Île heureuse ». Cette particularité participe à la construction de sa popularité. |

Pendant douze ans, la République de Tsiranana connaît une stabilité institutionnelle qui tranche face aux troubles politiques qui secouent l’[[Afrique francophone]] à la même époque. L’économie progresse lentement en suivant la voie d'un socialisme pragmatique. Madagascar se voit attribuer le surnom d’« Île heureuse ». Cette particularité participe à la construction de sa popularité. |

||

Son bilan aurait pu apparaître honorable s'il n'avait pas connu une fin de mandat plus que mitigée. Usé sur le plan physique et politique, corrompu par le pouvoir, Tsiranana peine à dissimuler derrière l'image populaire d'un bienveillant maître d’école, son penchant pour l’[[autoritarisme]]. Il demeure toutefois une figure politique malgache de premier plan et reste connu dans son pays comme le « père de |

Son bilan aurait pu apparaître honorable s'il n'avait pas connu une fin de mandat plus que mitigée. Usé sur le plan physique et politique, corrompu par le pouvoir, Tsiranana peine à dissimuler derrière l'image populaire d'un bienveillant maître d’école, son penchant pour l’[[autoritarisme]]. Il demeure toutefois une figure politique malgache de premier plan et reste connu dans son pays comme le « père de l’[[Indépendance de Madagascar|indépendance]] ». |

||

== Le parcours républicain d'un colonisé malgache == |

== Le parcours républicain d'un colonisé malgache == |

||

| Ligne 62 : | Ligne 68 : | ||

==== Du bouvier à l’enseignant ==== |

==== Du bouvier à l’enseignant ==== |

||

[[File:P237 - zébu de Madagascar - Liv4-Ch08.png|thumb|right|Zébu de Madagascar]] |

[[File:P237 - zébu de Madagascar - Liv4-Ch08.png|thumb|right|Zébu de Madagascar]] |

||

Philibert Tsiranana naît, selon sa biographie officielle, le |

Philibert Tsiranana naît, selon sa biographie officielle, le {{date|18 octobre 1912}}<ref name=bio>Charles Cadoux. Philibert Tsiranana. In Encyclopédie Universalis. Universalia 1979 – Les évènements, les hommes, les problèmes en 1978. p.629</ref> à [[Ambarikorano]] dans le [[district de Mandritsara]]{{sfn|Saura|2006|p=13|loc=t.I||id=sauraI}}. Sa naissance remonterait en fait à [[1910]]{{sfn|Saura|2006|p=13|loc=t.I||id=sauraI}}. Il est le fils de Madiomanana et de Fisadoha{{sfn|Saura|2006|p=13|loc=t.I||id=sauraI}}, des éleveurs aisés de [[Zébu|zébus]]<ref name=assemblee>[http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/biographies/IVRepublique/tsiranana-philibert-01011912.asp Biographies des députés de la IVe République : Philibert Tsiranana]</ref> et des notables ruraux<ref name=assemblee/> côtiers [[chrétien]]s du pays [[Tsimihety (peuple)|tsimihety]]<ref name=bio2>Charles Cadoux. Philibert Tsiranana. In Encyclopédie Universalis. Édition 2002.</ref>. Destiné à devenir [[Bouvier (métier)|bouvier]], il garde à cet effet le troupeau de bœufs familial<ref name=rfi>Philibert Tsiranana 1e partie (25 mai 2007), Émission de RFI « Archives d'Afrique »</ref> jusqu’à l’âge de onze ans mais à la suite de la mort de son père, il est confié à son frère ainé Zamanisambo qui l'envoie à l’école primaire d’Anjiamangirana{{sfn|Saura|2006|p=14|loc=t.I||id=sauraI}}. |

||

En [[1926]], il est admis {{8e}} sur 25 à l’école régionale d’Analalava où il obtient son certificat d’études du second degré |

En [[1926]], il est admis {{8e}} sur 25 à l’école régionale d’Analalava où il obtient son certificat d’études du second degré{{sfn|Saura|2006|p=15|loc=t.I||id=sauraI}}. En [[1930]], il entre à l'école formatrice des futurs cadres de la société malgache, « Le Myre de Vilers » de [[Antananarivo|Tananarive]] où il suit les cours de la « section normale ». Sorti major avec un diplôme d’instituteur{{sfn|Saura|2006|p=15|loc=t.I||id=sauraI}}, il commence une carrière d’enseignement dans sa région natale, puis s’oriente en [[1942]] vers le professorat et obtient en [[1945]], grâce à des cours de perfectionnement à Tananarive, le concours de professeur-assistant{{sfn|Saura|2006|p=15|loc=t.I||id=sauraI}}(équivalent d'un poste de professeur d’école régionale)<ref name=assemblee/>. En [[1946]], il bénéficie d'une bourse lui permettant de poursuivre ses études à l’École normale d'instituteurs de [[Montpellier]]{{sfn|Saura|2006|p=17|loc=t.I||id=sauraI}}. |

||

==== Du communisme au PADESM ==== |

==== Du communisme au PADESM ==== |

||

En [[1943]], Philibert Tsiranana adhère au Syndicat professionnel des instituteurs puis en [[1944]], à la [[Confédération générale du travail|CGT]] |

En [[1943]], Philibert Tsiranana adhère au Syndicat [[Sport professionnel|professionnel]] des instituteurs puis en [[1944]], à la [[Confédération générale du travail|CGT]]{{sfn|Saura|2006|p=15|loc=t.I||id=sauraI}}. Avec la fin de la [[Seconde Guerre mondiale]] et la création de l'[[Union française]] par la [[Quatrième République (France)|Quatrième République]], la société coloniale à Madagascar se libéralise. Les colonisés ont désormais le droit de s'organiser politiquement. Tsiranana adhère ainsi en janvier [[1946]] aux Groupes d’études communistes (GEC) de Madagascar, sur les conseils de son mentor Paul Ralaivoavy<ref name=assemblee/>. Il y assure les fonctions de trésorier{{sfn|Saura|2006|p=15|loc=t.I||id=sauraI}}. Les GEC lui permettent de rencontrer les futurs cadres du [[PADESM]] (Parti des déshérités de Madagascar), parti dont il est un des membres fondateurs en {{date-|juin 1946}}<ref name=assemblee/>. |

||

Le PADESM est une organisation politique composée essentiellement de [[Mainty]] et de [[Tanindrana]] originaires du littoral (les « côtiers »). Le PADESM est né à la suite de la tenue des élections constituantes françaises de 1945 et 1946. Pour la première fois Madagascar prend part à des scrutins métropolitains, des colons et des autochtones sont élus à l'[[Assemblée nationale française]]. Afin qu'un des deux sièges de député attribués aux indigènes de Madagascar leur soit concédé, les côtiers auraient approché le [[Mouvement démocratique de la rénovation malgache]] (MDRM) dirigé par les [[Mérinas]] des Hauts-Plateaux<ref name=assemblee/>{{,}}<ref group="Note">Les Merina formaient à l'époque précoloniale l'essentiel de l'aristocratie malgache.</ref>. Les côtiers souhaitent la circonscription de l'ouest pour Paul Ralaivoavy<ref name=assemblee/>, laissant la circonscription de l'est aux Merinas avec Joseph Ravoahangy<ref>[http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/biographies/IVRepublique/ravoahangy-joseph-28101893.asp Assemblée nationale - Les députés de la |

Le PADESM est une organisation politique composée essentiellement de [[Mainty]] et de [[Tanindrana]] originaires du littoral (les « côtiers »). Le PADESM est né à la suite de la tenue des élections constituantes françaises de 1945 et 1946. Pour la première fois Madagascar prend part à des scrutins métropolitains, des colons et des autochtones sont élus à l'[[Assemblée nationale française]]. Afin qu'un des deux sièges de député attribués aux indigènes de Madagascar leur soit concédé, les côtiers auraient approché le [[Mouvement démocratique de la rénovation malgache]] (MDRM) dirigé par les [[Mérinas]] des Hauts-Plateaux<ref name=assemblee/>{{,}}<ref group="Note">Les Merina formaient à l'époque précoloniale l'essentiel de l'aristocratie malgache.</ref>. Les côtiers souhaitent la circonscription de l'ouest pour Paul Ralaivoavy<ref name=assemblee/>, laissant la circonscription de l'est aux Merinas avec Joseph Ravoahangy<ref>[http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/biographies/IVRepublique/ravoahangy-joseph-28101893.asp Assemblée nationale - Les députés de la {{IVe|République}} : Joseph Ravoahangy]</ref>. L’accord n'est pas respecté, le Merina [[Joseph Raseta]] remporte le second siège en {{date-|octobre 1945}} et {{date-|juin 1946}}<ref name=assemblee/>. Inquiets par un éventuel retour de « pouvoir Merina », les côtiers fondent alors le PADESM afin de contrer les revendications nationalistes du [[Mouvement démocratique de la rénovation malgache|MDRM]], s'opposant de fait à l'indépendance, une position justifiée en [[1968]] par Tsiranana : |

||

:« si on l'avait demandée dès 1946, c’était à coup sûr la guerre civile car les côtiers n’étaient pas d’accord. Étant donné leur niveau intellectuel à l’époque, ils seraient restés de petits chefs de villages, des subordonnés, des subjugués, pour ne pas dire des esclaves, tant le fossé entre gens des côtes et gens des hauts-plateaux était énorme » |

:« si on l'avait demandée dès 1946, c’était à [[coup sûr]] la guerre civile car les côtiers n’étaient pas d’accord. Étant donné leur niveau intellectuel à l’époque, ils seraient restés de petits chefs de villages, des subordonnés, des subjugués, pour ne pas dire des esclaves, tant le fossé entre gens des côtes et gens des hauts-plateaux était énorme »{{sfn|Saura|2006|p=51-52|loc=t.II||id=sauraII}}. |

||

En juillet 1946, du fait de son proche départ pour l’École normale de Montpellier, Tsiranana aurait refusé le poste de secrétaire général du parti |

En {{date-|juillet 1946}}, du fait de son proche départ pour l’École normale de Montpellier, Tsiranana aurait refusé le poste de secrétaire général du parti{{sfn|Saura|2006|p=16|loc=t.I||id=sauraI}}. Tsiranana se serait fait remarquer par ses contributions au journal du PADESM, ''Voromahery''{{sfn|Saura|2006|p=16|loc=t.I||id=sauraI}} dans lequel il signe ses articles sous le [[pseudonyme]] de Tsimihety, en référence à sa province natale<ref>[http://users.cwnet.com/zaikabe/KI/PADESM2.HTM Page en malgache citant les rédacteurs de la publication de Voromahery]</ref>. |

||

==== Le séjour dans la métropole ==== |

==== Le séjour dans la métropole ==== |

||

[[File:Transports en commun de Montpellier - Place de la Comédie - Autobus Renault R4100 Berliet PLR Renault 215D.jpg|thumb|right|La place de la Comédie à Montpellier.]] |

[[File:Transports en commun de Montpellier - Place de la Comédie - Autobus Renault R4100 Berliet PLR Renault 215D.jpg|thumb|right|La place de la Comédie à Montpellier.]] |

||

Ce voyage dans la France d’après-guerre en pleine reconstruction, sujette aux aléas politiques de la [[Quatrième République (France)|IVe République]] |

Ce voyage dans la France d’après-guerre en pleine reconstruction, sujette aux aléas politiques de la [[Quatrième République (France)|IVe République]]{{sfn|Saura|2006|p=16|loc=t.I||id=sauraI}}, lui permet d’échapper à l’[[insurrection malgache de 1947]] et à toute compromission dans ces événements sanglants<ref name=assemblee/>. Ému par cette tragédie, Tsiranana qui pourtant n'est pas un partisan de l'indépendance, participe le {{date|21|février|1949}} à une manifestation anti-coloniale à [[Montpellier]]{{sfn|Saura|2006|p=17|loc=t.I||id=sauraI}}. |

||

Durant son séjour, il prend conscience du problème du recrutement des élites malgaches. Il constate que sur les 198 étudiants malgaches en France, seuls 17 sont côtiers<ref name=assemblee/>. Or dans son esprit, il ne peut y avoir d'union franche entre tous les Malgaches s'il demeure entre la côte et les Hauts-Plateaux, un écart culturel<ref name=assemblee/>. Afin d'y remédier, il fonde successivement deux amicales : l'Association des étudiants malgaches côtiers (AEMC) en août [[1949]], puis l'Association culturelle des intellectuels malgaches côtiers (ACIMCO) en septembre 1951 à Madagascar. Ces créations, mal vécues par les Merina, lui sont reprochées<ref name=assemblee/>. |

Durant son séjour, il prend conscience du problème du recrutement des élites malgaches. Il constate que sur les 198 étudiants malgaches en [[France]], seuls 17 sont côtiers<ref name=assemblee/>. Or dans son esprit, il ne peut y avoir d'union franche entre tous les Malgaches s'il demeure entre la côte et les Hauts-Plateaux, un écart culturel<ref name=assemblee/>. Afin d'y remédier, il fonde successivement deux amicales : l'Association des étudiants malgaches côtiers (AEMC) en août [[1949]], puis l'Association culturelle des intellectuels malgaches côtiers (ACIMCO) en {{date-|septembre 1951}} à [[Madagascar]]. Ces créations, mal vécues par les Merina, lui sont reprochées<ref name=assemblee/>. |

||

De retour sur la Grande île en [[1950]], il est nommé professeur de l’enseignement technique à l’École industrielle de [[Antananarivo|Tananarive]] située sur les Hauts Plateaux. Il y enseigne le français et les mathématiques. Mal à l’aise dans cet établissement, il est affecté à l’école « Le Myre de Vilers » où ses compétences sont plus appréciées |

De retour sur la Grande île en [[1950]], il est nommé professeur de l’enseignement technique à l’École industrielle de [[Antananarivo|Tananarive]] située sur les Hauts Plateaux. Il y enseigne le français et les mathématiques. Mal à l’aise dans cet établissement, il est affecté à l’école « Le Myre de Vilers » où ses compétences sont plus appréciées{{sfn|Saura|2006|p=18|loc=t.I||id=sauraI}}. |

||

==== Un progressiste ambitieux ==== |

==== Un progressiste ambitieux ==== |

||

[[File:N Zafimahova.jpg|thumb|right|Le sénateur Norbert Zafimahova, représentant Madagascar au Conseil de la République de 1948 à 1959]] |

[[File:N Zafimahova.jpg|thumb|right|Le sénateur Norbert Zafimahova, représentant Madagascar au Conseil de la République de 1948 à 1959]] |

||

Reprenant ses activités au PADESM, il milite à l’aile gauche du parti dans le but de le réformer<ref name=assemblee/>. Il considère le comité directeur trop inféodé à l’administration |

Reprenant ses activités au PADESM, il milite à l’aile gauche du parti dans le but de le réformer<ref name=assemblee/>. Il considère le comité directeur trop inféodé à l’administration{{sfn|Saura|2006|p=18|loc=t.I||id=sauraI}}. Surtout, il entend mener une action d'union avec l'ensemble des Malgaches, toute composante confondue<{{sfn|Saura|2006|p=18|loc=t.I||id=sauraI}}. Dans un article publié le {{date|24|avril|1951}} dans ''Varomahery'', intitulé « Mba Hiraisantsika » (Pour nous unir), il invite les côtiers et Merina à une réconciliation pour les prochaines élections législatives{{sfn|Saura|2006|p=20|loc=t.I||id=sauraI}}. En octobre, dans le bimensuel ''Ny Antsika'' (« Les Nôtres ») qu'il a fondé, il lance un appel aux élites malgaches afin qu’elles « forment une seule tribu »<ref name=assemblee/>. Cet appel au rassemblement cache une manœuvre électorale : Tsiranana aspire à prendre part aux législatives de 1951 dans la circonscription de la côte ouest{{sfn|Saura|2006|p=21|loc=t.I||id=sauraI}}. La tactique échoue car loin de faire l'unanimité, soupçonné par la classe politique côtière d'être communisant{{sfn|Saura|2006|p=20|loc=t.I||id=sauraI}}, il est contraint de renoncer à sa candidature en faveur du « modéré » Raveloson-Mahasampo<ref>[http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/biographies/IVRepublique/raveloson-mahasumpo-01011909.asp Assemblée nationale - Les députés de la {{IVe|République}} : Raveloson-Mahasampo]</ref>{{,}}{{sfn|Saura|2006|p=21|loc=t.I||id=sauraI}}. |

||

Le {{date|30|mars|1952}}, il est élu conseiller provincial dans la {{3e|circonscription}} de [[Mahajanga|Majunga]] sur la liste unique « Progrès social » |

Le {{date|30|mars|1952}}, il est élu conseiller provincial dans la {{3e|circonscription}} de [[Mahajanga|Majunga]] sur la liste unique « Progrès social »{{sfn|Saura|2006|p=21|loc=t.I||id=sauraI}}. Il cumule cette fonction avec celle de conseiller à l'Assemblée représentative de Madagascar{{sfn|Saura|2006|p=21|loc=t.I||id=sauraI}}. Aspirant toujours à un mandat métropolitain, il se porte candidat en {{date-|mai 1952}}, aux élections qu'organise l'Assemblée territoriale de Madagascar pour l'envoi de cinq sénateurs au [[Conseil de la République]]{{sfn|Saura|2006|p=21|loc=t.I||id=sauraI}}. Sachant que deux de ces fauteuils, conformément à la pratique du double collège électoral, sont réservés à des citoyens français<ref group="Note">La participation de l'ensemble des colonies aux assemblées parlementaires françaises commence en 1945. Il s'agissait de représenter à la fois les autochtones et les colons, les élections se déroulaient donc à travers un 'double collège électoral'. Dans ce système, chaque collège votait pour ses propres candidats. Il y avait le collège des 'citoyens de l'Union française', appelé également collège des autochtones ou second collège. Initialement les autochtones bénéficiaient de la citoyenneté de l'Union grâce à leur statut social : chefs, anciens combattants, fonctionnaires, employés de sociétés… Les citoyens de statut français, disposant également de la citoyenneté de l'Union, pouvaient se présenter indifféremment dans le collège qui leur était réservé ou dans le deuxième collège.</ref>, Tsiranana simple [[loi Lamine Gueye|citoyen de l'Union française]] ne peut prétendre qu'à un des trois fauteuils attribués au collège des autochtones. Il est battu par [[Pierre Ramampy]]<ref>[http://www.senat.fr/sen4Rfic/ramanpy_pierre0092r4.html Anciens sénateurs de la {{IVe|République}} : Pierre Ramampy]</ref>, Norbert Zafimahova<ref>[http://www.senat.fr/sen4Rfic/zafimahova_norbert0416r4.html Anciens sénateurs de la {{IVe|République}} : Norbert Zafimahova]</ref> et Ralijaona Laingo<ref>[http://www.senat.fr/sen4Rfic/laingo_ralijaona0189r4.html Anciens sénateurs de la {{IVe|République}} : Ralijaona Laingo]</ref>{{,}}{{sfn|Saura|2006|p=21|loc=t.I||id=sauraI}}. Affecté par cette défaite, Tsiranana se met à accuser ouvertement en [[1954]], l'administration coloniale de « discrimination raciale »{{sfn|Saura|2006|p=21|loc=t.I||id=sauraI}} Avec d’autres élus autochtones, il suggère à [[Pierre Mendès France]], l'instauration d’un collège électoral unique{{sfn|Saura|2006|p=22|loc=t.I||id=sauraI}}. |

||

Cette même année, il adhère à la nouvelle Action madécasse, « troisième force entre nationalistes durs et partisans du statu quo »<ref name=assemblee/> qui prône la réalisation de la paix sociale dans l’égalité et la justice |

Cette même année, il adhère à la nouvelle Action madécasse, « troisième force entre nationalistes durs et partisans du statu quo »<ref name=assemblee/> qui prône la réalisation de la paix sociale dans l’égalité et la justice{{sfn|Saura|2006|p=19|loc=t.I||id=sauraI}}. Tsiranana cherche à se donner une image nationale dépassant le seul caractère côtier et régional du PADESM, d'autant que désormais, ce n’est plus seulement un État libre dans l'[[Union française]] qu’il revendique mais une indépendance progressive obtenue par négociation avec la [[France]]<ref name=assemblee/>. |

||

=== L'irrésistible ascension politique (1956-1959) === |

=== L'irrésistible ascension politique (1956-1959) === |

||

==== Le député de Madagascar au Palais-Bourbon ==== |

==== Le député de Madagascar au Palais-Bourbon ==== |

||

[[File:Paris, Palais Bourbon, between 1851 and 1870.jpg|thumb|right|Le Palais Bourbon]] |

[[File:Paris, Palais Bourbon, between 1851 and 1870.jpg|thumb|right|Le Palais Bourbon]] |

||

En [[1955]], de passage en France dans le cadre de ses congés administratifs, il adhère à la [[Section française de l'Internationale ouvrière]] (SFIO) en vue des élections législatives de janvier [[1956]] |

En [[1955]], de passage en France dans le cadre de ses congés administratifs, il adhère à la [[Section française de l'Internationale ouvrière]] (SFIO) en vue des élections législatives de janvier [[1956]]{{sfn|Saura|2006|p=22|loc=t.I||id=sauraI}}. Durant sa campagne électorale Tsiranana a pu compter sur le soutien du Front national malgache (FNM) dirigé par des Merina issus de l’Action madécasse, et surtout sur celui du haut-commissaire André Soucadaux qui voit en lui le nationaliste raisonnable que recherche l’administration<ref name=assemblee/>. Fort de ces soutiens et de la notoriété qu'il s'est construite les cinq dernières années{{sfn|Saura|2006|p=23|loc=t.I||id=sauraI}}, il est triomphalement élu député par 253 094 voix sur 330 915 dans la circonscription de l’ouest<ref name=assemblee/>. |

||

Au [[Palais Bourbon]], il s'inscrit dans le groupe socialiste<ref name=assemblee/>. Il gagne rapidement une réputation de franc-parleur : en mars 1956, il affirme l'insatisfaction des Malgaches pour l’[[Union française]], simple continuité selon lui, du colonialisme sauvage (« tout cela n’est que façade, le fond reste le même »)<ref name=assemblee/>. Il en arrive à réclamer l'abrogation de la loi d’annexion d’août [[1896]]<ref name=assemblee/>. Enfin, prêchant la réconciliation, il réclame en juillet 1956, la libération de tous les prisonniers de l’insurrection de 1947<ref name=assemblee/>. Par cette politique liant amitié avec la France, revendication indépendantiste et recherche de l’unité nationale, Tsiranana acquiert une stature nationale<ref name=assemblee/>. |

Au [[Palais Bourbon]], il s'inscrit dans le groupe socialiste<ref name=assemblee/>. Il gagne rapidement une réputation de franc-parleur : en {{date-|mars 1956}}, il affirme l'insatisfaction des Malgaches pour l’[[Union française]], simple continuité selon lui, du colonialisme sauvage (« tout cela n’est que façade, le fond reste le même »)<ref name=assemblee/>. Il en arrive à réclamer l'abrogation de la loi d’annexion d’août [[1896]]<ref name=assemblee/>. Enfin, prêchant la réconciliation, il réclame en {{date-|juillet 1956}}, la libération de tous les prisonniers de l’insurrection de 1947<ref name=assemblee/>. Par cette politique liant amitié avec la France, revendication indépendantiste et recherche de l’unité nationale, Tsiranana acquiert une stature nationale<ref name=assemblee/>. |

||

Son mandat de député est aussi l'occasion d'affermir légalement ses intérêts politiques locaux. Sous motif d’égalité, il obtient pour son bastion du nord et du nord-ouest, une sur-représentation à l'Assemblée territoriale de Madagascar<ref name=assemblee/>. Par ailleurs œuvrant avec énergie en faveur d'une importante décentralisation provinciale sous prétexte d'optimiser l'action économique et sociale sur la Grande île, il s'attire les critiques acerbes du Parti communiste français (PCF) qui, allié aux nationalistes durs de Tananarive, l'accuse de vouloir « balkaniser » Madagascar<ref name=assemblee/>. Tsiranana en garde une solide rancœur anticommuniste<ref name=assemblee/>. Cet attachement à la propriété le mène à déposer le {{date|20|février|1957}}, son unique proposition de loi : une « aggravation des peines contre les voleurs de bœufs » que le [[code pénal français]] ne prend nullement en compte<ref name=assemblee/>. |

Son mandat de député est aussi l'occasion d'affermir légalement ses intérêts politiques locaux. Sous motif d’égalité, il obtient pour son bastion du nord et du nord-ouest, une sur-représentation à l'Assemblée territoriale de Madagascar<ref name=assemblee/>. Par ailleurs œuvrant avec énergie en faveur d'une importante décentralisation provinciale sous prétexte d'optimiser l'action économique et sociale sur la Grande île, il s'attire les critiques acerbes du [[Parti communiste français]] (PCF) qui, allié aux nationalistes durs de Tananarive, l'accuse de vouloir « balkaniser » Madagascar<ref name=assemblee/>. Tsiranana en garde une solide rancœur anticommuniste<ref name=assemblee/>. Cet attachement à la propriété le mène à déposer le {{date|20|février|1957}}, son unique [[proposition de loi]] : une « aggravation des peines contre les voleurs de bœufs » que le [[code pénal français]] ne prend nullement en compte<ref name=assemblee/>. |

||

==== L'apprenti homme d'État malgache ==== |

==== L'apprenti homme d'État malgache ==== |

||

===== La création du PSD et la loi-cadre Defferre ===== |

===== La création du PSD et la loi-cadre Defferre ===== |

||

Tsiranana s’impose progressivement comme le leader des côtiers<ref name=bio2/>. Il fonde le {{date|28|décembre|1956}} à [[Mahajanga|Majunga]], avec des éléments de l’aile gauche du PADESM<ref name=assemblee/> dont [[André Resampa]], le [[Parti social-démocrate malgache|Parti social-démocrate]] (PSD) |

Tsiranana s’impose progressivement comme le leader des côtiers<ref name=bio2/>. Il fonde le {{date|28|décembre|1956}} à [[Mahajanga|Majunga]], avec des éléments de l’aile gauche du PADESM<ref name=assemblee/> dont [[André Resampa]], le [[Parti social-démocrate malgache|Parti social-démocrate]] (PSD){{sfn|Saura|2006|p=31|loc=t.I||id=sauraI}}. L’affiliation est portée à la [[Section française de l'Internationale ouvrière|SFIO]]{{sfn|Saura|2006|p=31|loc=t.I||id=sauraI}}. Le PSD dépasse rapidement les perspectives limitées du PADESM, dont il est plus ou moins l’héritier<ref name=bio/>. Il représente tout à la fois les notables ruraux côtiers, les fonctionnaires et les partisans de l'indépendance anticommunistes<ref name=assemblee/>. D'emblée, son parti bénéficie des préférences de l'administration coloniale, dans la perspective des transferts progressifs du [[pouvoir exécutif]] prévus par la [[loi-cadre Defferre]]. |

||

L'entrée en vigueur de la loi-cadre est prévue après que se soient tenues les élections territoriales de [[1957]]. Le [[31 mars]], Tsiranana est réélu conseiller provincial sur la liste « Union et Progrès social » avec 79 991 voix sur 82 121 inscrits |

L'entrée en vigueur de la loi-cadre est prévue après que se soient tenues les élections territoriales de [[1957]]. Le [[31 mars]], Tsiranana est réélu conseiller provincial sur la liste « Union et Progrès social » avec 79 991 voix sur 82 121 inscrits{{sfn|Saura|2006|p=32|loc=t.I||id=sauraI}}. Tête de liste, il est nommé président de l’Assemblée provinciale de [[Mahajanga|Majunga]] et est reconduit dans ses fonctions de conseiller à l’Assemblée représentative de Madagascar le {{date|10 avril 1957}}{{sfn|Saura|2006|p=32|loc=t.I||id=sauraI}}. Le [[27 mai]], cette assemblée élit un Conseil du gouvernement. À l’Assemblée représentative, le PSD de Tsiranana ne compte que 9 membres{{sfn|Saura|2006|p=34|loc=t.I||id=sauraI}}. Un gouvernement de coalition est formée avec à sa tête Philibert Tsiranana en qualité de vice-président, le président étant de droit le haut-commissaire André Soucadaux{{sfn|Saura|2006|p=33|loc=t.I||id=sauraI}}. Tsiranana obtient que son bras droit, [[André Resampa]], soit nommé au portefeuille de l’Éducation{{sfn|Saura|2006|p=34|loc=t.I||id=sauraI}}. |

||

Installé au pouvoir, Tsiranana conforte peu à peu son autorité. Le |

Installé au pouvoir, Tsiranana conforte peu à peu son autorité. Le {{date|12 juin 1957}} est créée une seconde section du PSD dans la province de [[Toliara|Tuléar]]{{sfn|Saura|2006|p=33|loc=t.I||id=sauraI}} : 16 conseillers de l'Assemblée provinciale s'y affilient, le PSD prend le contrôle de la province de Tuléar{{sfn|Saura|2006|p=34|loc=t.I||id=sauraI}}. Comme beaucoup de dirigeants politiques africains de l'Union française, Tsiranana déplore publiquement que ses prérogatives de vice-président du Conseil soient assez limitées{{sfn|Saura|2006|p=36|loc=t.I||id=sauraI}}. En avril [[1958]], lors du {{3e|congrès}} du PSD, il reproche à la loi-cadre, le caractère bicéphale qu’elle impose au Conseil : pour lui, la présidence du gouvernement malgache ne doit pas être occupée par le haut-commissaire{{sfn|Saura|2006|p=37|loc=t.I||id=sauraI}}. L’accession du [[général de Gaulle]] au pouvoir en {{date-|juin 1958}} change la donne. Par une ordonnance du gouvernement national, l’ordre hiérarchique dans les territoires d’outre-mer est modifié au profit des élus locaux{{sfn|Saura|2006|p=44|loc=t.I||id=sauraI}}. Tsiranana devient ainsi le {{date|22 août 1958}}, le président officiel du Conseil du gouvernement de Madagascar{{sfn|Saura|2006|p=44|loc=t.I||id=sauraI}}. |

||

===== Le promoteur de la Communauté franco-africaine ===== |

===== Le promoteur de la Communauté franco-africaine ===== |

||

[[File:Léopold Senghor, Pic, 5.jpg|thumb|right|Le député élu du Sénégal de 1946 à 1959 [[Léopold Sédar Senghor]]]] |

[[File:Léopold Senghor, Pic, 5.jpg|thumb|right|Le député élu du Sénégal de 1946 à 1959 [[Léopold Sédar Senghor]]]] |

||

Malgré ces prises de position, le dirigeant malgache souhaite plus une forte autonomie interne que l’indépendance |

Malgré ces prises de position, le dirigeant malgache souhaite plus une forte autonomie interne que l’indépendance{{sfn|Saura|2006|p=37|loc=t.I||id=sauraI}}. Il affiche d'ailleurs, un nationalisme très modéré : |

||

: « Nous considérons qu’il vaut mieux avoir une indépendance bien préparée, car une indépendance politique anticipée nous conduirait à la dépendance la plus atroce qui soit, la dépendance économique. Nous continuons à faire confiance à la France et comptons sur le génie français pour trouver, le moment venu, une formule comparable à celle du Commonwealth britannique. Car, nous Malgaches, nous ne voudrons jamais nous séparer de la France. De culture française nous sommes, et nous voulons rester Français |

: « Nous considérons qu’il vaut mieux avoir une indépendance bien préparée, car une indépendance politique anticipée nous conduirait à la dépendance la plus atroce qui soit, la dépendance économique. Nous continuons à faire confiance à la France et comptons sur le génie français pour trouver, le moment venu, une formule comparable à celle du Commonwealth britannique. Car, nous Malgaches, nous ne voudrons jamais nous séparer de la France. De culture française nous sommes, et nous voulons rester Français{{sfn|Saura|2006|p=34|loc=t.I||id=sauraI}}. » |

||

Le [[général de Gaulle]], dès son retour au pouvoir, décide d'accélérer le processus d'émancipation des colonies. L'[[Union française]] doit être remplacée par une nouvelle organisation<ref name=comm>Jean-Marcel Champion, « |

Le [[général de Gaulle]], dès son retour au pouvoir, décide d'accélérer le processus d'émancipation des colonies. L'[[Union française]] doit être remplacée par une nouvelle organisation<ref name=comm>Jean-Marcel Champion, « Communauté française » dans ''Encyclopédie Universalis'', édition 2002.</ref>. Le général de Gaulle nomme le {{date|23|juillet|1958}}, un comité consultatif où figurent plusieurs responsables politiques africains et malgache<ref name=comm/>. Les discussions portent essentiellement sur la nature des liens devant unir la France et ses ex-colonies<ref name=comm/>. L'[[Côte d'Ivoire|Ivoirien]] [[Félix Houphouët-Boigny]] propose l’établissement d'une « fédération » franco-africaine, le [[Sénégalais]] [[Léopold Sédar Senghor]] d'une « confédération »<ref name=comm/>. Finalement, c'est le projet de « communauté », soufflé à Tsiranana par un des rédacteurs de la [[constitution française du 4 octobre 1958|constitution de la V{{e}}]] [[Raymond Janot]], qui est retenu{{sfn|Saura|2006|p=64|loc=t.I||id=sauraI}}. |

||

Tout naturellement, Tsiranana mène activement campagne pour le « oui » au référendum du |

Tout naturellement, Tsiranana mène activement campagne pour le « oui » au référendum du {{date|28 septembre 1958}}, aux côtés de l'Union des démocrates sociaux de Madagascar (UDSM) du sénateur [[Norbert Zafimahova]], afin que Madagascar intègre la [[Communauté de la Constitution de 1958|Communauté française]]{{sfn|Saura|2006|p=48|loc=t.I||id=sauraI}}. La campagne pour le « non » est, pour sa part, principalement menée par l'Union des populations malgaches (UPM){{sfn|Saura|2006|p=48|loc=t.I||id=sauraI}}. Le « oui » l’emporte par 1 361 801 votes contre 391 166 « non » {{sfn|Saura|2006|p=48|loc=t.I||id=sauraI}}. En contrepartie de ce « oui », Tsiranana a obtenu du général l'abrogation de la loi d’annexion de 1896{{sfn|Saura|2006|p=48|loc=t.I||id=sauraI}}. Le {{date|14 octobre 1958}}, lors du congrès des conseillers provinciaux, Tsiranana proclame la République autonome malgache dont il devient le [[Premier ministre]] provisoire{{sfn|Saura|2006|p=50|loc=t.I||id=sauraI}} ; le lendemain, la loi d’annexion de 1896 est rendue caduque{{sfn|Saura|2006|p=51|loc=t.I||id=sauraI}}. |

||

===== La mise en place des institutions malgaches ===== |

===== La mise en place des institutions malgaches ===== |

||

====== Les manœuvres politiques contre l'opposition ====== |

====== Les manœuvres politiques contre l'opposition ====== |

||

Le |

Le {{date|16 octobre 1958}}, le Congrès élit, au [[scrutin de liste majoritaire]] par province, une Assemblée nationale constituante composée de 90 membres{{sfn|Saura|2006|p=52|loc=t.I||id=sauraI}}. Ce mode de scrutin devait permettre au PSD et à l’UDSM de n’avoir aucun adversaire du « oui » dans l’Assemblée{{sfn|Saura|2006|p=52|loc=t.I||id=sauraI}}. Sa présidence revient à Norbert Zafimahova. |

||

En réaction à la création de cette assemblée, l’UPM, le FNM et l’Association des amis des paysans, fusionnent le [[19 octobre]] pour donner naissance à l’AKFM (« Parti du congrès pour l’indépendance de Madagascar ») dirigé par le pasteur Richard Andriamanjato |

En réaction à la création de cette assemblée, l’UPM, le FNM et l’Association des amis des paysans, fusionnent le [[19 octobre]] pour donner naissance à l’AKFM (« Parti du congrès pour l’indépendance de Madagascar ») dirigé par le pasteur Richard Andriamanjato{{sfn|Saura|2006|p=54|loc=t.I||id=sauraI}}. D’orientation [[marxiste]], le parti devient le principal adversaire du gouvernement{{sfn|Saura|2006|p=54|loc=t.I||id=sauraI}}. |

||

Tsiranana installe donc rapidement dans les provinces, une organisation étatique lui permettant de contenir l’AKFM |

Tsiranana installe donc rapidement dans les provinces, une organisation étatique lui permettant de contenir l’AKFM{{sfn|Saura|2006|p=54|loc=t.I||id=sauraI}}. Tout d'abord, il nomme des secrétaires d’État dans toutes les provinces{{sfn|Saura|2006|p=54|loc=t.I||id=sauraI}}. Ensuite, le {{date|27|janvier|1959}}, il dissout le conseil municipal de Diego-Suarez{{sfn|Saura|2006|p=54|loc=t.I||id=sauraI}} dirigé par l'opposition marxiste. Enfin, la loi du {{date|27 février 1959}} institue le « délit d’outrage aux institutions nationales et communautaires », et lui permet de sanctionner certaines publications{{sfn|Saura|2006|p=54|loc=t.I||id=sauraI}}. |

||

====== L'élection à la présidence de la République malgache ====== |

====== L'élection à la présidence de la République malgache ====== |

||

Le {{date|29|avril|1959}}, l’Assemblée constituante adopte la constitution élaborée par le gouvernement |

Le {{date|29|avril|1959}}, l’Assemblée constituante adopte la constitution élaborée par le gouvernement{{sfn|Rajoelina|1988|p=25|loc=||id=}}. Elle s’inspire largement des [[Constitution française de 1958|institutions de la Ve République]] mais possède ses caractéristiques propres<ref name=univ3>Charles Cadoux. Madagascar. In Encyclopédie Universalis. Édition 2002.</ref>. Le chef de l’État est le chef du gouvernement, il détient tout le pouvoir exécutif<ref name=univ3/> ; le vice-président du gouvernement n’a qu’un rôle très effacé<ref name=univ3/>. Le parlement est, quant à lui, [[Bicamérisme|bicaméral]], situation exceptionnelle à l’époque en [[Afrique francophone]]<ref name=univ3/>. De plus, les provinces, dotées de conseils provinciaux, jouissent d’une certaine autonomie{{sfn|Rajoelina|1988|p=25|loc=||id=}}. Finalement, bien que d’inspiration parlementaire, le régime relève plutôt d’un présidentialisme modéré<ref name=univ3/>. |

||

Le {{1er mai}}, le parlement élit au sein d’un Collège comprenant également les conseillers provinciaux et des délégués des communes, le président de la République malgache |

Le {{1er mai}}, le parlement élit au sein d’un Collège comprenant également les conseillers provinciaux et des délégués des communes, le président de la République malgache{{sfn|Saura|2006|p=57|loc=t.I||id=sauraI}}. Quatre candidats sont alors en liste: Philibert Tsiranana, Basile Razafindrakoto, Prosper Rajoelson et Maurice Curmer{{sfn|Saura|2006|p=57|loc=t.I||id=sauraI}}. Finalement, sur les 114 suffrages exprimés par les congressistes, Tsiranana est unanimement élu premier président de la République malgache par 113 votes favorables, une seule abstention étant relevée{{sfn|Saura|2006|p=57|loc=t.I||id=sauraI}}. |

||

[[Fichier:Jour de l'Indépendance malgache.JPG|thumb|right|Défilé en l'honneur de l'indépendance le 26 juin 1960.]] |

[[Fichier:Jour de l'Indépendance malgache.JPG|thumb|right|Défilé en l'honneur de l'indépendance le 26 juin 1960.]] |

||

Le |

Le {{date|24 juillet 1959}}, le [[général de Gaulle]] nomme quatre responsables politiques africains, parmi lesquels Philibert Tsiranana, au poste de « ministres-conseillers » du gouvernement français pour les affaires intéressant la Communauté{{sfn|Saura|2006|p=63|loc=t.I||id=sauraI}}. Le président malgache, par ses nouvelles fonctions, en profite pour évoquer l’accès à la souveraineté nationale de Madagascar ; le Général accepte{{sfn|Saura|2006|p=67|loc=t.I||id=sauraI}}. En février [[1960]], une délégation malgache dirigée par [[André Resampa]]{{sfn|Saura|2006|p=84|loc=t.I||id=sauraI}}, se rend à Paris pour négocier le transfert des compétences{{sfn|Saura|2006|p=74|loc=t.I||id=sauraI}}. Tsiranana insiste pour que toutes les organisations malgaches soient représentées au sein de cette délégation, à l’exception de l’AKFM (qui le déplore){{sfn|Saura|2006|p=75|loc=t.I||id=sauraI}}. Le {{date|2 avril 1960}}, les Accords franco-malgaches sont signés à l’Hôtel Matignon entre le [[Premier ministre français]] [[Michel Debré]] et le président Tsiranana{{sfn|Saura|2006|p=88|loc=t.I||id=sauraI}}. Le [[14 juin]], le parlement malgache adopte à l’unanimité les Accords{{sfn|Saura|2006|p=101|loc=t.I||id=sauraI}}. Le [[26 juin]], Madagascar [[Indépendance de Madagascar|devient indépendante]]. |

||

== À la tête de la République malgache indépendante == |

== À la tête de la République malgache indépendante == |

||

[[Fichier:Statue du premier Président de Madagascar Philibert TSIRANANA.jpg|vignette|Statue du père de l'indépendance à Antsiranana ]] |

|||

=== L’« état de grâce » (1960-1967) === |

=== L’« état de grâce » (1960-1967) === |

||

Tsiranana entend réaliser l’unité nationale au moyen d’une politique fondée sur la stabilité et la modération<ref name=bio/>. |

Tsiranana entend réaliser l’unité nationale au moyen d’une politique fondée sur la stabilité et la modération<ref name=bio/>. |

||

Afin de légitimer son image de « père de l’indépendance », il ramène sur l’île le 20 juillet 1960, les trois anciens députés « bannis » en France depuis l’insurrection de 1947, Joseph Ravoahangy, Joseph Raseta et [[Jacques Rabemananjara]] |

Afin de légitimer son image de « père de l’indépendance », il ramène sur l’île le {{date-|20 juillet 1960}}, les trois anciens députés « bannis » en France depuis l’insurrection de 1947, Joseph Ravoahangy, Joseph Raseta et [[Jacques Rabemananjara]]{{sfn|Rajoelina|1988|p=31|loc=||id=}}. L’impact populaire et politique est considérable{{sfn|Saura|2006|p=106|loc=t.I||id=sauraI}}. Le président propose à ces « héros de 1947 » d’entrer dans son deuxième gouvernement du {{date-|10 octobre 1960}} ; Joseph Ravoahangy prend le ministère de la Santé, et Jacques Rabemananjara, celui de l’Économie{{sfn|Saura|2006|p=116|loc=t.I||id=sauraI}}. En revanche, Joseph Raseta refuse et rejoint l’AFKM<ref name=raseta>[http://www.assembleenationale.fr/histoire/biographies/IVRepublique/raseta-joseph-09121886.asp Biographies des députés de la IVe République : Joseph Raseta]</ref>. |

||

==== Un démocrate dans une République balbutiante ==== |

==== Un démocrate dans une République balbutiante ==== |

||

Tsiranana réaffirme fréquemment son appartenance au bloc occidental : |

Tsiranana réaffirme fréquemment son appartenance au bloc occidental : |

||

: « Nous sommes résolument intégrés au Monde occidental, parce qu’il est le Monde libre, et que notre aspiration la plus profonde, est la liberté de l’homme et la liberté des peuples |

: « Nous sommes résolument intégrés au Monde occidental, parce qu’il est le Monde libre, et que notre aspiration la plus profonde, est la liberté de l’homme et la liberté des peuples{{sfn|Saura|2006|p=174|loc=t.I||id=sauraI}}. » |

||

Ainsi la République de Tsiranana se veut respectueuse des [[droits de l'homme]], la presse dispose d'une relative liberté tout comme la justice |

Ainsi la République de Tsiranana se veut respectueuse des [[droits de l'homme]], la presse dispose d'une relative liberté tout comme la justice{{sfn|Deleris|1986|p=36|loc=|id=}}. La Constitution de 1959 garantit le pluralisme<ref name=univ3/>. L'extrême-gauche a notamment le droit de s'organiser politiquement. Une opposition plus ou moins radicale existe ainsi à travers le MONIMA du nationaliste Monja Jaona militant vigoureusement pour la cause du Sud malgache très pauvre et le parti de l’indépendance AKFM prônant le « socialisme scientifique », l’amitié prioritaire avec l’[[URSS]]<ref name=univ3/>. Le président malgache Tsiranana s'érige comme le protecteur de ces partis, refusant de céder à la 'mode' du parti unique : |

||

: « Je suis trop démocrate pour cela, le parti unique conduisant toujours à la dictature. Nous, PSD, comme le précise le titre de notre parti, nous sommes des sociaux-démocrates et refusons, en tant que tels, ce type de parti. Nous pourrions facilement l’instituer dans notre pays, mais nous préférons qu’existe une opposition |

: « Je suis trop démocrate pour cela, le parti unique conduisant toujours à la dictature. Nous, PSD, comme le précise le titre de notre parti, nous sommes des sociaux-démocrates et refusons, en tant que tels, ce type de parti. Nous pourrions facilement l’instituer dans notre pays, mais nous préférons qu’existe une opposition{{sfn|Saura|2006|p=248|loc=t.I||id=sauraI}} » |

||

De nombreuses institutions font également offices de contre-pouvoir sur l'île. Les Églises protestante et catholique ont une grande influence au sein de la population. Les diverses centrales syndicales sont politiquement actives dans les centres urbains. De nombreuses associations, notamment étudiantes et féminines, s’expriment très librement<ref name=univ3/>. |

De nombreuses institutions font également offices de contre-pouvoir sur l'île. Les Églises protestante et catholique ont une grande influence au sein de la population. Les diverses centrales syndicales sont politiquement actives dans les centres urbains. De nombreuses associations, notamment étudiantes et féminines, s’expriment très librement<ref name=univ3/>. |

||

Néanmoins la 'démocratie' sous Tsiranana connaît ses limites. En dehors des grands centres, les élections sont rarement organisées de manière libre |

Néanmoins la 'démocratie' sous Tsiranana connaît ses limites. En dehors des grands centres, les élections sont rarement organisées de manière libre{{sfn|Deleris|1986|p=36|loc=|id=}}. |

||

===== La neutralisation des fiefs de l'opposition ===== |

===== La neutralisation des fiefs de l'opposition ===== |

||

En octobre 1959, aux élections municipales, l’AKFM ne remporte que la capitale [[Antananarivo|Tananarive]] avec le pasteur Richard Andriamanjato, et la ville de [[Diego-Suarez]] avec le [[La Réunion|Réunionnais]] Francis Sautron |

En {{date-|octobre 1959}}, aux élections municipales, l’AKFM ne remporte que la capitale [[Antananarivo|Tananarive]] avec le pasteur [[Richard Andriamanjato]], et la ville de [[Antsiranana|Diego-Suarez]] avec le [[La Réunion|Réunionnais]] Francis Sautron{{sfn|Saura|2006|p=66|loc=t.I||id=sauraI}}. Le MONIMA (Mouvement national pour l’indépendance de Madagascar) remporte quant à lui, la mairie de [[Toliara|Tuléar]] avec Monja Jaona{{sfn|Rajoelina|1988|p=108|loc=||id=}}, et celle d’[[Antsirabe]] avec Emile Rasakaiza. |

||

Le gouvernement Tsiranana, par des manœuvres politiques, prend une à une le contrôle de ces mairies. Tout d’abord, par l'ordonnance n°60.085 du |

Le gouvernement Tsiranana, par des manœuvres politiques, prend une à une le contrôle de ces mairies. Tout d’abord, par l'ordonnance n°60.085 du {{date|24 août 1960}} : « est désormais chargé de l'administration de la ville de Tananarive, un fonctionnaire désigné par le ministre de l'Intérieur et nommé Délégué général ». Le gouvernement prive ainsi de pratiquement toutes ses prérogatives le maire Andriamanjato<ref>[http://www.iarivo-town.mg/histoire.php Histoire de la commune de Tananarive]</ref>. |

||

Ensuite, le {{ |

Ensuite, le {{date|1 mars 1961}}, le président Tsiranana « démissionne » Monja Joana, de son mandat municipal de Tuléar{{sfn|Rajoelina|1988|p=108|loc=||id=}}. Puis, une loi du {{date|15|juillet|1963}}, qui stipule que « les fonctions de maire et de 1er adjoint ne peuvent être exercées par des citoyens français », empêche Francis Sautron de se représenter à Diego-Suarez aux élections municipales de décembre [[1964]]<ref>[http://www.temoignages.re/article.php3?id_article=2283 Eugène Rousse, « Hommage à Francis Sautron, Itinéraire d’un Réunionnais exceptionnel - II – », Témoignages.re, 15 novembre 2003]</ref>. |

||

Enfin, lors de ces dernières à Antsirabe, le PSD remporte 14 sièges sur 36, l’AKFM 14 et le Monima 8<ref name=antsirabe>[http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_18-19/23604.pdf Gérard Roy et J.Fr. Régis Rakotontrina « La démocratie des années 1960 à Madagascar. Analyse du discours politique de l’AKFM et du PSD lors des élections municipales à Antsirabe en 1969 », Le fonds documentaire IRD]</ref>. Une coalition de ces deux partis permet au leader local de l’AKFM, Blaise Rakotomavo de devenir maire<ref name=antsirabe/>. Quelques mois plus tard, André Resampa, ministre de l’Intérieur, déclare la ville ingouvernable et dissout le conseil municipal<ref name=antsirabe/>. Aux nouvelles élections de [[1965]], le PSD l’emporte<ref name=antsirabe/>. |

Enfin, lors de ces dernières à Antsirabe, le PSD remporte 14 sièges sur 36, l’AKFM 14 et le Monima 8<ref name=antsirabe>[http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_18-19/23604.pdf Gérard Roy et J.Fr. Régis Rakotontrina « La démocratie des années 1960 à Madagascar. Analyse du discours politique de l’AKFM et du PSD lors des élections municipales à Antsirabe en 1969 », Le fonds documentaire IRD]</ref>. Une coalition de ces deux partis permet au leader local de l’AKFM, Blaise Rakotomavo de devenir maire<ref name=antsirabe/>. Quelques mois plus tard, André Resampa, ministre de l’Intérieur, déclare la ville ingouvernable et dissout le conseil municipal<ref name=antsirabe/>. Aux nouvelles élections de [[1965]], le PSD l’emporte<ref name=antsirabe/>. |

||

===== Une opposition parlementaire tolérée ===== |

===== Une opposition parlementaire tolérée ===== |

||

Le |

Le {{date|4 septembre 1960}}, les Malgaches doivent élire leurs députés{{sfn|Saura|2006|p=111|loc=t.I||id=sauraI}}. Le gouvernement choisit un scrutin de liste majoritaire à un tour afin de faciliter le succès du PSD dans toutes les régions, surtout à Majunga et Tuléar{{sfn|Saura|2006|p=111|loc=t.I||id=sauraI}}. En revanche, pour la circonscription de Tananarive-ville où est solidement implanté l’AKFM<ref name=univ3/>, le scrutin se déroule à la proportionnelle{{sfn|Saura|2006|p=111|loc=t.I||id=sauraI}}. Ainsi dans la capitale, le PSD avec 27 911 voix remporte deux sièges avec la liste conduite par Joseph Ravoahangy tandis que l’AKFM avec 36 271 voix ne remporte que trois sièges dont celui de Joseph Raseta{{sfn|Saura|2006|p=11|loc=t.I||id=sauraI}}. |

||

À la fin du scrutin, le PSD détient 75 sièges de députés |

À la fin du scrutin, le PSD détient 75 sièges de députés{{sfn|Rajoelina|1988|p=33|loc=||id=}}, ses alliés 29, l’AKFM seulement 3. Quant à la « 3e force », listes fédérant 13 petits partis locaux, bien qu'elle a remporté 30 % des suffrages (468 000 voix), elle n'obtient aucun élu{{sfn|Saura|2006|p=111|loc=t.I||id=sauraI}}. |

||

En octobre 1961 a lieu le « colloque d’Antsirabe ». Tsiranana y préconise de réduire le nombre de partis politiques, alors au nombre de 33 sur l'île |

En {{date-|octobre 1961}} a lieu le « colloque d’Antsirabe ». Tsiranana y préconise de réduire le nombre de partis politiques, alors au nombre de 33 sur l'île{{sfn|Saura|2006|p=308|loc=t.I||id=sauraI}}. Le PSD est désormais représenté à l’Assemblée par 104 députés. La scène politique malgache se bipolarise de façon très inégale : il y a d'une part le PSD véritable parti-État et d'autre part l'AKFM seul parti d'opposition toléré par Tsiranana au parlement. Cette opposition est reconduite aux élections législatives du {{date|8 août 1965}}. Alors que le PSD obtient 104 députés avec 94 % des suffrages (2 304 000 voix), l’AKFM décroche 3 sièges avec 3,4 % des suffrages (145 000 voix){{sfn|Rajoelina|1988|p=34|loc=||id=}}. Selon le président Tsiranana la faiblesse de l'opposition s'explique par le fait que ses membres « parlent trop mais ne travaillent pas », contrairement à ceux du PSD plébiscités en masse par les Malgaches car organisés, disciplinés et en contact permanent avec la population laborieuse{{sfn|Saura|2006|p=307|loc=t.I||id=sauraI}}. |

||

===== Un président réélu avec 97 % des voix en 1965 ===== |

===== Un président réélu avec 97 % des voix en 1965 ===== |

||

Le |

Le {{date|16 juin 1962}}, une loi institutionnelle institue l’élection du président de la République au [[suffrage universel direct]]{{sfn|Rajoelina|1988|p=33|loc=||id=}}. En {{date-|février 1965}}, Tsiranana décide d’avancer d’un an le terme de son septennat et de fixer l’élection présidentielle au {{date|30 mars 1965}}{{sfn|Saura|2006|p=260|loc=t.I||id=sauraI}}. Joseph Raseta, qui avait quitté en [[1963]] l’AKFM pour fonder son propre parti le FIPIMA (Union nationale malgache), se porte candidat à la présidence<ref name=raseta/>. Un indépendant Alfred Razafiarisoa se porte également candidat{{sfn|Saura|2006|p=262|loc=t.I||id=sauraI}}. Le leader du MONIMA Monja Jaona se montre aussi un moment désireux de se présenter{{sfn|Saura|2006|p=262|loc=t.I||id=sauraI}}. L’AKFM fait quant à lui l’économie d’une candidature{{sfn|Saura|2006|p=261|loc=t.I||id=sauraI}} et aurait discrètement soutenu Tsiranana plutôt que Raseta<ref name=raseta/>. |

||

Tsiranana mène une grande campagne dans toute l’île tandis que celle de ces opposants par manque de moyens ne dépasse pas le cadre local< |

Tsiranana mène une grande campagne dans toute l’île tandis que celle de ces opposants par manque de moyens ne dépasse pas le cadre local<{{sfn|Saura|2006|p=279|loc=t.I||id=sauraI}}. Le {{date-|30 mars 1965}}, sur les 2 583 051 inscrits, 2 521 216 se sont exprimés{{sfn|Saura|2006|p=294|loc=t.I||id=sauraI}}. Tsiranana est réélu président par 2 451 441 voix, soit à 97 % des suffrages{{sfn|Saura|2006|p=294|loc=t.I||id=sauraI}}. Joseph Raseta recueille 54 814 voix et Alfred Razafiarisoa 812 voix{{sfn|Saura|2006|p=294|loc=t.I||id=sauraI}}. |

||

À l’issue de l’élection du |

À l’issue de l’élection du {{date|15 août 1965}} pour le renouvellement des Conseils généraux, le PSD obtient 2 475 469 voix sur les 2 605 371 suffrages exprimés sur les sept circonscriptions du pays{{sfn|Saura|2006|p=308|loc=t.I||id=sauraI}}, soit 95 % des voix. L’opposition recueille avec difficultés 143 090 voix, principalement à [[Antananarivo|Tananarive]], [[Diégo-Suarez]], [[Toamasina|Tamatave]], [[Fianarantsoa]] et [[Toliara|Tuléar]]{{sfn|Saura|2006|p=308|loc=t.I||id=sauraI}}. |

||

==== L'artisan du « socialisme malgache » ==== |

==== L'artisan du « socialisme malgache » ==== |

||

[[Fichier:Syndicat d'initiative.JPG|thumb|right|250px|Syndicat d'initiative à Madagascar en 1960.]] |

[[Fichier:Syndicat d'initiative.JPG|thumb|right|250px|Syndicat d'initiative à Madagascar en 1960.]] |

||

Une fois l’indépendance et les nouvelles institutions consolidées, le gouvernement se consacre |

Une fois l’indépendance et les nouvelles institutions consolidées, le gouvernement se consacre |

||

à la réalisation du [[socialisme]]. Le « socialisme malgache », tel que le conçoit le président Tsiranana, doit permettre de résoudre les problèmes du développement en apportant des solutions économiques et sociales adaptées au pays ; il se veut pragmatique et humaniste |

à la réalisation du [[socialisme]]. Le « socialisme malgache », tel que le conçoit le président Tsiranana, doit permettre de résoudre les problèmes du développement en apportant des solutions économiques et sociales adaptées au pays ; il se veut pragmatique et humaniste{{sfn|Saura|2006|p=263|loc=t.I||id=sauraI}}. |

||

Afin d’analyser la situation économique du pays, il est organisé du [[25 avril|25]] au {{date|27|avril|1962}} à Tananarive, les « Journées malgaches du Développement » |

Afin d’analyser la situation économique du pays, il est organisé du [[25 avril|25]] au {{date|27|avril|1962}} à Tananarive, les « Journées malgaches du Développement »{{sfn|Saura|2006|p=152|loc=t.I||id=sauraI}}. Lors de ces audits nationaux, Madagascar apparaît comme un pays aux moyens de communication très insuffisants, souffrant de problèmes d’accès à l’eau et à l’énergie<ref name=univ3/>. Peu peuplée (5,5 millions d’habitants) et rurale à 89 % en 1960<ref name=bordas>Pays du monde : Madagascar. In Encyclopédie Bordas, Mémoires du {{s-|XX}}. édition 1995. Tome 17 « 1960-1969 »</ref>, elle est potentiellement riche en ressources agricoles<ref name=univ3/>. Comme beaucoup de pays du [[Tiers-monde]], elle est en proie à une poussée démographique qui suit de trop près le rythme d’augmentation annuelle moyenne des produits agricoles de 3,7 %{{sfn|Saura|2006|p=152|loc=t.I||id=sauraI}}. |

||

Un triple objectif gouvernemental est donc confié au ministre de l’Économie [[Jacques Rabemananjara]]. Tout d’abord, diversifier l’économie malgache pour la rendre moins tributaire des importations |

Un triple objectif gouvernemental est donc confié au ministre de l’Économie [[Jacques Rabemananjara]]. Tout d’abord, diversifier l’économie malgache pour la rendre moins tributaire des importations{{sfn|Saura|2006|p=156|loc=t.I||id=sauraI}} qui s’élève en 1960 à 20 millions de [[dollar américain|dollars américain]]<ref name=bordas/>. Ensuite, réduire le déficit de la balance commerciale (de 6 millions de dollars<ref name=bordas/>), afin de consolider l’indépendance de l'île{{sfn|Saura|2006|p=156|loc=t.I||id=sauraI}}. Enfin, augmenter le pouvoir d’achat et le niveau de vie des populations{{sfn|Saura|2006|p=156|loc=t.I||id=sauraI}}, dont le PNB par habitant n’excède pas 101 dollars par an en 1960<ref name=bordas/>. |

||

===== Un socialisme libéral pragmatique ===== |

===== Un socialisme libéral pragmatique ===== |

||

La politique économique mise en œuvre sur l’île par l’administration Tsiranana s’inspire d’un néo-libéralisme nuancé, associant encouragement à l’initiative privée (nationale et étrangère) et intervention de l'État<ref name=univ3/>. Ainsi en [[1964]] est adopté un [[plan quinquennal]] fixant les grands choix du gouvernement en matière d’investissements |

La politique économique mise en œuvre sur l’île par l’administration Tsiranana s’inspire d’un néo-libéralisme nuancé, associant encouragement à l’initiative privée (nationale et étrangère) et intervention de l'État<ref name=univ3/>. Ainsi en [[1964]] est adopté un [[plan quinquennal]] fixant les grands choix du gouvernement en matière d’investissements{{sfn|Rajoelina|1988|p=32|loc=||id=}}. Ils doivent permettre le développement de l’agriculture et la promotion des paysans{{sfn|Deleris|1986|p=19|loc=|id=}}. Dans la réalisation de ce plan, il est attendu que le secteur privé concourt à hauteur de 55 milliards de francs malgaches ([[Ariary malgache|FMG]]){{sfn|Deleris|1986|p=23|loc=|id=}}. Afin d’encourager ces investissements, le gouvernement mène une politique favorable à l'octroi de crédits grâce à quatre organismes : l’Institut d’émission, le Trésor public, la Banque nationale malgache, et surtout la Société nationale d’investissement{{sfn|Saura|2006|p=156|loc=t.I||id=sauraI}} qui prend des participations dans les plus grosses entreprises malgaches et étrangères, commerciales et industrielles{{sfn|Rajoelina|1988|p=32|loc=||id=}}. Afin de s’assurer le soutien des capitalistes étrangers, Tsiranana condamne par principe la [[nationalisation]] : |

||

: « Je suis socialiste libéral. Par conséquent, l’État doit jouer son rôle en laissant libre le secteur privé. Nous, nous devons combler les vides, car nous ne voulons pas faire une nationalisation paresseuse, mais, au contraire, dynamique, c’est-à-dire que nous ne devons pas spolier les autres, et l’État n’intervient que lorsque le secteur privé est déficient |

: « Je suis socialiste libéral. Par conséquent, l’État doit jouer son rôle en laissant libre le secteur privé. Nous, nous devons combler les vides, car nous ne voulons pas faire une nationalisation paresseuse, mais, au contraire, dynamique, c’est-à-dire que nous ne devons pas spolier les autres, et l’État n’intervient que lorsque le secteur privé est déficient»{{sfn|Saura|2006|p=207|loc=t.I||id=sauraI}}. |

||

Cela n’empêche cependant pas le gouvernement de taxer à 50 % les bénéfices commerciaux non réinvestis à Madagascar |

Cela n’empêche cependant pas le gouvernement de taxer à 50 % les bénéfices commerciaux non réinvestis à Madagascar{{sfn|Deleris|1986|p=21|loc=|id=}}. |

||

Si Tsiranana est hostile à toute idée de socialisation des moyens de production, il n'en est pas moins socialiste. Son gouvernement incite au développement de [[coopérative]]s et autres techniques de participation volontaire<ref name= cadoux1/>. Les [[kibboutz]] israéliens paraissaient alors être la clef du développement agricole |

Si Tsiranana est hostile à toute idée de socialisation des moyens de production, il n'en est pas moins socialiste. Son gouvernement incite au développement de [[coopérative]]s et autres techniques de participation volontaire<ref name= cadoux1/>. Les [[kibboutz]] israéliens paraissaient alors être la clef du développement agricole{{sfn|Deleris|1986|p=21|loc=|id=}}. Ainsi en 1962 est créé un Commissariat général à la Coopération, chargé d’une action en profondeur comportant la mise en place de coopératives de production et de commercialisation sur l’île{{sfn|Deleris|1986|p=20|loc=|id=}}. En 1970, le secteur coopératif a le monopole de la collecte de la vanille{{sfn|Deleris|1986|p=20|loc=|id=}}. Il contrôle la production bananière dont il assure également le ramassage, le conditionnement et l’exportation{{sfn|Deleris|1986|p=20|loc=|id=}}. Il prend pied dans le café, le girofle et le riz{{sfn|Deleris|1986|p=20|loc=|id=}}. Par ailleurs de grands aménagements hydro-agricoles sont réalisés par des sociétés d’[[économie mixte]]<ref name= Donque/> telles que la SOMALAC (Société d’aménagement du lac Alaotra) qui anime plus de 5 000 riziculteurs{{sfn|Deleris|1986|p=20|loc=|id=}}. |

||

L’obstacle majeur au développement réside, dans une grande mesure, dans l’aménagement du territoire. Afin d’y remédier, l’État dévolue au [[fokonolona]], maillon administratif malgache (équivalent d’une [[commune]]), les petits travaux « au ras du sol »<ref name=univ3/>. Le fokonolona effectue ainsi des travaux d’équipement rural tels que des petits barrages, rentrant dans le cadre de l’exécution du plan régional de développement. Dans ses réalisations, il est aidé par la [[gendarmerie]] qui participe activement au [[reboisement]] national, ainsi que par le Service civique |

L’obstacle majeur au développement réside, dans une grande mesure, dans l’aménagement du territoire. Afin d’y remédier, l’État dévolue au [[fokonolona]], maillon administratif malgache (équivalent d’une [[commune]]), les petits travaux « au ras du sol »<ref name=univ3/>. Le fokonolona effectue ainsi des travaux d’équipement rural tels que des petits barrages, rentrant dans le cadre de l’exécution du plan régional de développement. Dans ses réalisations, il est aidé par la [[gendarmerie]] qui participe activement au [[reboisement]] national, ainsi que par le Service civique{{sfn|Saura|2006|p=320|loc=t.I||id=sauraI}}>. Instauré en 1960 par Tsiranana afin de lutter contre l'[[oisiveté]]{{sfn|Saura|2006|p=125|loc=t.I||id=sauraI}}, le Service civique permet aux jeunes malgaches d’acquérir à la fois une instruction générale et une formation professionnelle{{sfn|Saura|2006|p=202|loc=t.I||id=sauraI}}. |

||

===== L'éducation comme moteur du développement ===== |

===== L'éducation comme moteur du développement ===== |

||

Dans le domaine de l’éducation, un effort d’[[alphabétisation]] des populations rurales est entrepris grâce notamment au Service civique effectué par les jeunes conscrits |

Dans le domaine de l’éducation, un effort d’[[alphabétisation]] des populations rurales est entrepris grâce notamment au Service civique effectué par les jeunes conscrits{{sfn|Rajoelina|1988|p=31|loc=||id=}}. L’enseignement primaire est dispensé dans la plupart des villes et des villages{{sfn|Rajoelina|1988|p=31|loc=||id=}}. Les dépenses d’éducation en FMG courants passent de 8 milliards en 1960 à plus de 20 milliards en [[1970]], soit de 5,8 % à 9,0 % du PIB<ref>{{Ouvrage |langue= |auteur1=Philippe Hugon |titre=Economie et enseignement à Madagascar |sous-titre= |lieu= |éditeur=Institut international de planification de l’éducation |collection= |année=1976 |volume= |tome= |pages totales= |passage=p.10 |isbn= |lire en ligne= }}. </ref>, ce qui permet un doublement des effectifs du primaire (450 000 à près d’un million), un quadruplement des effectifs du secondaire (26 000 à 108 000) et à un sextuplement des effectifs du supérieur qui passent de 1 100 à 7 000{{sfn|Hugon|1976|p=37|loc=||id=}}. Des lycées sont ouverts dans toutes les provinces{{sfn|Rajoelina|1988|p=31|loc=||id=}} tandis que le Centre d'Études supérieures de Tananarive se transforme en université en octobre [[1961]]{{sfn|Saura|2006|p=62|loc=t.I||id=sauraI}}. Grâce à cette [[scolarisation]] élevée, Tsiranana entend former un grand nombre de cadres techniques et administratifs malgaches<ref name= cadoux1/>. |

||

===== Le bilan économique (1960-1972) ===== |

===== Le bilan économique (1960-1972) ===== |

||

Finalement, sur les 55 milliards de FMG attendus du secteur privé par le premier plan quinquennal, 27,2 seulement ont été investis entre 1964 et [[1968]] |

Finalement, sur les 55 milliards de FMG attendus du secteur privé par le premier plan quinquennal, 27,2 seulement ont été investis entre 1964 et [[1968]]{{sfn|Deleris|1986|p=23|loc=|id=}}. L’objectif a néanmoins été dépassé dans le [[secteur secondaire]] avec 12,44 milliards de FMG au lieu de 10,70{{sfn|Deleris|1986|p=23|loc=|id=}}. L’industrie reste embryonnaire<ref name= Donque>Gérald Donque. Madagascar. In Encyclopédie Universalis. Tome 10. Édition 1973. p.277</ref> malgré une hausse de sa valeur ajoutée qui atteint 33,6 milliards de FMG en [[1971]] contre 6,3 milliards de FMG en 1960, soit une progression annuelle moyenne de 15 %{{sfn|Deleris|1986|p=26|loc=|id=}}. C’est la branche de transformation qui en profite le plus : |

||

* Dans les zones agricoles se développent des rizeries, des féculeries, des huileries, des sucreries et des conserveries<ref name= Donque/>. |

* Dans les zones agricoles se développent des rizeries, des féculeries, des huileries, des sucreries et des conserveries<ref name= Donque/>. |

||

* Sur les Hautes Terres, la cotonnière d’[[Antsirabe]] augmente sa production de coton-graine de 2 100 tonnes à 18 700 tonne |

* Sur les Hautes Terres, la cotonnière d’[[Antsirabe]] augmente sa production de coton-graine de 2 100 tonnes à 18 700 tonne{{sfn|Deleris|1986|p=25|loc=|id=}}, tandis qu’est créée à Tananarive la [[Usine à papier|Papeterie]] de Madagascar (PAPMAD){{sfn|Deleris|1986|p=26|loc=|id=}}. |

||

* Sur le port de [[Toamasina|Tamatave]] s’installe une [[raffinerie de pétrole|raffinerie]] |

* Sur le port de [[Toamasina|Tamatave]] s’installe une [[raffinerie de pétrole|raffinerie]]{{sfn|Deleris|1986|p=26|loc=|id=}}. |

||

Cet essor permet la création de 300 000 emplois dans l’industrie dont les effectifs passent de 200 000 en 1960 à 500 000 en 1971 |

Cet essor permet la création de 300 000 emplois dans l’industrie dont les effectifs passent de 200 000 en 1960 à 500 000 en 1971{{sfn|Deleris|1986|p=26|loc=|id=}}. |

||

En revanche, dans le [[secteur primaire]], les initiatives du secteur privé ont été peu nombreuses |

En revanche, dans le [[secteur primaire]], les initiatives du secteur privé ont été peu nombreuses{{sfn|Deleris|1986|p=23|loc=|id=}}. À cela plusieurs raisons : handicaps tenant au sol et au climat, aux difficultés de transport et de commercialisation<ref name= cadoux1>Charles Cadoux. Madagascar. In Encyclopédie Universalis. Tome 10. Édition 1973. p.277</ref>. La précarité des moyens de communication persiste. Sous Tsiranana, il n’existe que trois axes ferrés : [[Antananarivo|Tananarive]]-[[Toamasina|Tamatave]] avec un embranchement sur le [[lac Alaotra]], Tananarive-[[Antsirabe]], et [[Fianarantsoa]]-Manakara<ref name= Donque/>. Les 3 800 km de routes, bitumés pour 2 560 km d’entre elles, servent essentiellement à relier Tananarive aux ports. Elles laissent d’immenses régions isolées<ref name= Donque/>. Quant aux ports, médiocrement équipés, ils assurent un certain cabotage<ref name= Donque/>. |

||

L’agriculture malgache sous Tsiranana est donc restée essentiellement de subsistance hormis dans certains secteurs pilotes<ref name= cadoux1/> comme la production de paddy (le riz non décortiqué) qui atteint en 1971, 1 870 000 tonnes contre 1 200 000 tonnes en 1960, soit une progression de 50 % |

L’agriculture malgache sous Tsiranana est donc restée essentiellement de subsistance hormis dans certains secteurs pilotes<ref name= cadoux1/> comme la production de paddy (le riz non décortiqué) qui atteint en 1971, 1 870 000 tonnes contre 1 200 000 tonnes en 1960, soit une progression de 50 %{{sfn|Deleris|1986|p=24|loc=|id=}}. L’[[autosuffisance alimentaire]] est alors quasiment réalisée{{sfn|Deleris|1986|p=24|loc=|id=}}. Chaque année, il est exporté entre 15 et 20 000 tonnes de [[riz]] de luxe dont le rapport de prix avec le riz ordinaire est alors de l’ordre de 2,3{{sfn|Deleris|1986|p=25|loc=|id=}}. Madagascar exporte également sa production de [[café]] laquelle passe de 56 000 tonnes en 1962 à 73 000 tonnes en 1971, et des [[banane]]s à hauteur de 15 à 20 000 tonnes par an{{sfn|Deleris|1986|p=25|loc=|id=}}. Enfin, sous Tsiranana, l’île est le premier producteur mondial de [[vanille]]<ref name= Donque/>. |

||

Le décollage économique toutefois ne s’est pas produit. Le PNB par habitant n’a augmenté que de 30 dollars en neuf ans pour atteindre 131 dollars en 1969<ref name=bordas/>. Les importations se sont accrues, 28 millions de dollars en 1969, provoquant une hausse du déficit de la balance commerciale, soit 11 millions de dollars<ref name=bordas/>. L’électricité, fournie par quelques usines, n’alimente que Tananarive, Tamatave et Fianarantsoa<ref name= Donque/>. La consommation annuelle d’énergie par habitant n’augmente que sensiblement de 38 kg (équivalent charbon) à 61 kg entre 1960 et 1969<ref name=bordas/>. |

Le décollage économique toutefois ne s’est pas produit. Le PNB par habitant n’a augmenté que de 30 dollars en neuf ans pour atteindre 131 dollars en 1969<ref name=bordas/>. Les importations se sont accrues, 28 millions de dollars en 1969, provoquant une hausse du déficit de la balance commerciale, soit 11 millions de dollars<ref name=bordas/>. L’électricité, fournie par quelques usines, n’alimente que Tananarive, Tamatave et Fianarantsoa<ref name= Donque/>. La consommation annuelle d’énergie par habitant n’augmente que sensiblement de 38 kg (équivalent charbon) à 61 kg entre 1960 et 1969<ref name=bordas/>. |

||

Cependant la situation n’est pas catastrophique |

Cependant la situation n’est pas catastrophique{{sfn|Deleris|1986|p=24|loc=|id=}}. L’[[inflation]] est contenue annuellement à 4,1 % entre [[1965]] et [[1973]]{{sfn|Deleris|1986|p=26|loc=|id=}}. La [[dette extérieure]] est faible. Le service de la dette ne représente en [[1970]] que 0,8 % du PNB{{sfn|Deleris|1986|p=26|loc=|id=}}. Les [[réserves de change]] ne sont pas négligeables et atteignent en 1970, 270 millions de francs français{{sfn|Deleris|1986|p=26|loc=|id=}}. Le [[déficit budgétaire]] est contenu dans des limites très strictes{{sfn|Deleris|1986|p=26|loc=|id=}}. L’absence de surpopulation évite à l’île le problème de la faim d’autant que le [[cheptel]] bovin, très important, est estimé à 9 millions de têtes<ref name= cadoux1/>. Le chef de l’opposition, le pasteur marxiste Andriamanjato y trouve son compte déclarant à l’occasion être « d’accord à 80 p. 100 » avec la politique économique poursuivie par Tsiranana<ref name=univ3/>. |

||

==== Un partenaire privilégié de la France ==== |

==== Un partenaire privilégié de la France ==== |

||

Durant la présidence de Tsiranana, les liens entre Madagascar et la [[France]] demeurent extrêmement étroits, et ce dans tous les domaines. Tsiranana assure même aux Français installés à Madagascar, qu’ils constituent la {{19e|tribu}} de l’île |

Durant la présidence de Tsiranana, les liens entre Madagascar et la [[France]] demeurent extrêmement étroits, et ce dans tous les domaines. Tsiranana assure même aux Français installés à Madagascar, qu’ils constituent la {{19e|tribu}} de l’île{{sfn|Deleris|1986|p=22|loc=|id=}}. |

||

Il reçoit les insignes de [[Liste des grands-croix de la Légion d'honneur|grand-croix de la Légion d'honneur]] des mains de [[Charles de Gaulle]] lors de sa visite à Paris en octobre 1960<ref>{{Ouvrage|auteur1=Ghislain Youdji Tchuisseu|titre=L'Empire qui ne veut pas mourir: Une histoire de la Françafrique|passage=285|éditeur=Seuil|date=2021}}</ref>. |

|||

===== La présence française dans le secteur public ===== |

===== La présence française dans le secteur public ===== |

||

| Ligne 219 : | Ligne 229 : | ||

[[Fichier:Manoeuvres militaires françaises à Madagascar.JPG|thumb|right|Manœuvres militaires françaises à Madagascar en 1960.]] |

[[Fichier:Manoeuvres militaires françaises à Madagascar.JPG|thumb|right|Manœuvres militaires françaises à Madagascar en 1960.]] |

||

Les coopérants français à Madagascar continuent à assurer le fonctionnement de la machine administrative jusque vers les années [[1963]]/[[1964]] |

Les coopérants français à Madagascar continuent à assurer le fonctionnement de la machine administrative jusque vers les années [[1963]]/[[1964]]{{sfn|Deleris|1986|p=31|loc=|id=}}. Par la suite, ils sont réduits à un rôle de conseillers, et à de rares exceptions, perdent toute influence{{sfn|Deleris|1986|p=31|loc=|id=}}. Dans le souci du renouvellement de leur contrat, un certain nombre d’entre eux adoptent une attitude d’irresponsabilité et de complaisance à l’égard des ministres, directeurs ou chefs de services{{sfn|Deleris|1986|p=31|loc=|id=}}. |

||

La sécurité même du pays est placée sous la responsabilité des troupes françaises continuant à occuper diverses bases stratégiques de l'île. Les parachutistes français sont installés à l’aéroport international d’Ivato-Tananarive, tandis que le commandement en chef des Forces militaires françaises dans |

La sécurité même du pays est placée sous la responsabilité des troupes françaises continuant à occuper diverses bases stratégiques de l'île. Les parachutistes français sont installés à l’aéroport international d’Ivato-Tananarive, tandis que le commandement en chef des Forces militaires françaises dans l’[[Océan Indien|Océan indien]] est basé à la rade de [[Antsiranana|Diego-Suarez]] au nord du pays{{sfn|Rajoelina|1988|p=35|loc=||id=}}. Lorsqu’en {{date-|janvier 1964}}, le gouvernement français décide de retirer de la Grande île près de 1 200 de ses militaires{{sfn|Saura|2006|p=208|loc=t.I||id=sauraI}}, le président Tsiranana s’offusque : |

||

« Le départ des troupes militaires françaises représenterait pour le pays une perte de trois milliards de francs CFA. Je suis d’accord avec le président Senghor quand il dit que la déflation des troupes militaires françaises va jeter sur le marché du travail de nombreux chômeurs. La présence des troupes françaises est une aide économique et financière indirecte, et j’ai toujours approuvé son maintien à Madagascar » |

« Le départ des troupes militaires françaises représenterait pour le pays une perte de trois milliards de francs CFA. Je suis d’accord avec le président Senghor quand il dit que la déflation des troupes militaires françaises va jeter sur le marché du travail de nombreux chômeurs. La présence des troupes françaises est une aide économique et financière indirecte, et j’ai toujours approuvé son maintien à Madagascar »{{sfn|Saura|2006|p=217|loc=t.I||id=sauraI}}. |

||

===== Le poids français dans l’économie malgache ===== |

===== Le poids français dans l’économie malgache ===== |

||

Madagascar est, depuis l’Indépendance, dans la [[zone franc]] |