« Garde rouge (Chine) » : différence entre les versions

m v2.05 - Homonymies : Correction de 1 lien - Qinghua |

|||

| (47 versions intermédiaires par 27 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||

| nom =Garde rouge |

| nom =Garde rouge |

||

| alias = |

| alias = |

||

| image =Red Guards.jpg |

| image =Red Guards in Tian'anmen Square.jpg |

||

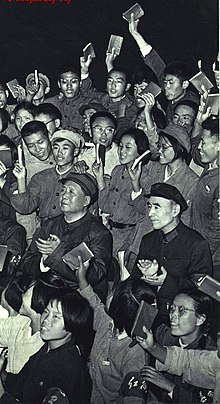

| légende =Des gardes rouges à la [[place Tiananmen]]. |

|||

| devise = |

| devise = |

||

| idéologie |

| idéologie =[[Communisme]], [[Maoïsme]] |

||

| objectifs =[[Quatre vieilleries|Destruction des Quatre vieilleries]] |

| objectifs =[[Quatre vieilleries|Destruction des Quatre vieilleries]] |

||

| statut = |

| statut = |

||

| date_formation=1966 |

| date_formation=1966 |

||

| fondé par =Mao Zedong |

| fondé par =[[Mao Zedong]] |

||

| pays_origine= |

| pays_origine={{Chine}} |

||

| mode opératoire = |

| mode opératoire = |

||

| nombre d'attaques imputées = |

| nombre d'attaques imputées = |

||

| Ligne 16 : | Ligne 17 : | ||

| zone_operation =[[Chine]] |

| zone_operation =[[Chine]] |

||

| période d'activité =1966-1968 |

| période d'activité =1966-1968 |

||

| chefs = [[Kuai Dafu]]<br>[[Nie Yuanzi]]<br>Tan Houlan |

|||

| chefs = |

|||

| nombre |

| nombre |

||

| branche politique = |

| branche politique = |

||

| sources-financières = |

| sources-financières = |

||

| sanctuaire = |

| sanctuaire = |

||

| groupes-reliés =[[Bande des Quatre]] |

| groupes-reliés =[[Bande des Quatre]] |

||

| nombre de prisonniers = |

| nombre de prisonniers = |

||

| considéré comme terroriste par = |

| considéré comme terroriste par = |

||

}} |

}} |

||

Les '''Gardes rouges''' ([[langue chinoise|chinois]] : 紅衛兵 / 红卫兵 ; [[Hanyu pinyin|pinyin]] : ''Hóng wèi bīng'') sont un mouvement de masse chinois constitué en grande partie d'étudiants et de lycéens, dont [[Mao Zedong]] s'est servi, de l'été 1966 (historiquement connu sous le nom de « [[Août rouge]] ») à 1968, pour poursuivre le processus de la [[révolution culturelle]] (1966-1976). |

|||

Ce mouvement de jeunesse, impulsé par le [[Parti communiste chinois]], devait prendre pour cible les symboles "réactionnaires" de la société chinoise. Et notamment les [[Quatre Vieilleries]] (vieilles coutumes, vieilles idées, vieilles cultures, vieilles habitudes) qui empêcheraient le socialisme d'avancer. |

|||

| ⚫ | |||

Pour accomplir ce but, les gardes rouges patrouillaient dans les rues et détruisaient les objets leur paraissant contre-révolutionnaires (livres, statues, costumes traditionnels, peintures). Ils pouvaient aussi soumettre à des séances "d'autocritique" publiques les citoyens montrant des signes de réticences ou ayant un comportement qu'ils jugeaient suspicieux<ref>{{Ouvrage|auteur1=Li Kunwu|titre=Une vie chinoise|éditeur=[[Kana]]|date=2009|isbn=978-2-505-00608-4}}</ref>. |

|||

| ⚫ | |||

== Origines == |

== Origines == |

||

Cette |

Cette révolution visait à purger le parti et renforcer le [[maoïsme]] après l'échec du [[Grand Bond en avant]]<ref>[http://www.universalis.fr/encyclopedie/revolution-culturelle-en-chine/#i_90124 Révolution culturelle en Chine] Encyclopédie Universalis, {{citation|Contesté à la tête du régime après l'échec du Grand Bond en avant (1958-1961), qui a provoqué un véritable marasme économique en Chine populaire et accéléré la rupture des relations avec l'U.R.S.S. (1960), Mao Zedong lance, lors de l'été de 1966, une « grande révolution culturelle prolétarienne » censée représenter une nouvelle étape de développement dans l'histoire du pays.}}</ref>. Les Gardes rouges seront les auteurs de terribles excès durant celle-ci, allant de la destruction systématique du patrimoine à l'humiliation publique, l'enfermement en « camps de rééducation » (ou [[laogai]]) et parfois l'exécution des « intellectuels ». |

||

Ce mouvement fut encouragé et manipulé par Mao dans une stratégie de reconquête du pouvoir. Il ferma les lycées et les universités de [[1966]] à [[1972]] pour favoriser leur développement. « Curieuse alliance que celle du hiérarque vieillissant avec ces adolescents fanatisés qui le considèrent comme un dieu » indique la sinologue [[Marie-Claire Bergère]]<ref>Marie-Claire Bergère, ''La République populaire de Chine de 1949 à nos jours'', Armand Colin, Paris, 1989.</ref>. |

Ce mouvement fut encouragé et manipulé par Mao dans une stratégie de reconquête du pouvoir. Il ferma les lycées et les universités de [[1966]] à [[1972]] pour favoriser leur développement. « Curieuse alliance que celle du hiérarque vieillissant avec ces adolescents fanatisés qui le considèrent comme un dieu » indique la sinologue [[Marie-Claire Bergère]]<ref>Marie-Claire Bergère, ''La République populaire de Chine de 1949 à nos jours'', Armand Colin, Paris, 1989.</ref>. |

||

== Historique == |

== Historique == |

||

Les Gardes rouges sont des groupes de garçons et de filles dont l'âge varie de douze à trente ans, et dont la majeure partie est constituée de lycéens. Ils portent un brassard de coton rouge sur lequel figurent trois caractères jaunes qui forment l'expression « Gardes rouges ». Le nouveau slogan à la tête de l'État est {{citation|Pas de fondation sans destruction}}<ref name="JLD">[[Jean-Luc Domenach]] [[Mao, sa cour et ses complots. Derrière les Murs rouges]], Chapitre XI : ''Un coup d'État de masse', page 309 et suivantes'</ref>. Inspirés par les principes du ''[[Petit Livre rouge]]'', les gardes rouges ont pour vocation d'éliminer les [[Quatre vieilleries]], de revivifier la société chinoise par opposition au modèle de la société russe rigidifiée. Ils débaptisent à Pékin les noms de rues et monuments évoquant l'ancienne Chine impériale. Ils confisquent les biens des anciens capitalistes. Leur mission est surtout de propager les pensées de Mao Zedong. |

Les Gardes rouges sont des groupes de garçons et de filles dont l'âge varie de douze à trente ans, et dont la majeure partie est constituée de lycéens. Ils portent un brassard de coton rouge sur lequel figurent trois caractères jaunes qui forment l'expression « Gardes rouges ». Le nouveau slogan à la tête de l'État est {{citation|Pas de fondation sans destruction}}<ref name="JLD">[[Jean-Luc Domenach]] [[Mao, sa cour et ses complots. Derrière les Murs rouges]], Chapitre XI : ''Un coup d'État de masse', page 309 et suivantes'''</ref>. Inspirés par les principes du ''[[Petit Livre rouge]]'', les gardes rouges ont pour vocation d'éliminer les [[Quatre vieilleries]], de revivifier la société chinoise par opposition au modèle de la société russe rigidifiée. Ils débaptisent à Pékin les noms de rues et monuments évoquant l'ancienne Chine impériale. Ils confisquent les biens des anciens capitalistes. Leur mission est surtout de propager les pensées de Mao Zedong. |

||

=== Première apparition (1966) === |

=== Première apparition (1966) === |

||

Le 25 mai 1966, [[Nie Yuanzi]], |

Le {{date-|25 mai 1966}}, [[Nie Yuanzi]], un enseignant de l'Université de Pékin et la secrétaire du Parti communiste du département de philosophie de l'Université, rédige avec d'autres membres du Parti le premier [[dazibao]] (une affiche murale). Le dazibao appelle les étudiants à se rebeller contre le président de l'université un « bourgeois antirévolutionnaire » et à défendre le président [[Mao Zedong]]. L'opération est supervisée par Cao Yi'ou, la femme de [[Kang Sheng]] un proche de [[Jiang Qing]]<ref name="JLD"/>. |

||

=== Août rouge et terreur rouge === |

|||

| ⚫ | La réputation des gardes rouges fut acquise le 18 août 1966. Lors d'une manifestation de masse sur la place devant la porte de la Paix Céleste ([[place Tian'anmen]]), Mao accepta et porta le brassard qui servait d'insigne à l'une des fractions de l'école moyenne dépendant de l'université de Qinghua (chinois traditionnel 清華大學 ; chinois simplifié 清华大学 ; pinyin ''qīnghuá dàxué''). Le brassard était rouge avec l'inscription ''Hong Weibing'' (« Gardes rouges » ; chinois traditionnel 紅衛兵 ; chinois simplifié 红卫兵 ; pinyin ''hóng wèibīng'') en lettres dorées. |

||

{{Article détaillé|Août rouge}} |

|||

[[Fichier:1966-11 1966年毛泽东林彪与红卫兵.jpg|vignette|[[Mao Zedong]], [[Lin Biao]] et les gardes rouges (1966).]] |

|||

| ⚫ | La réputation des gardes rouges fut acquise le {{date-|18 août 1966}} ([[Août rouge]])<ref name=":2">{{lien web |langue=en |auteur=Wang Youqin (王友琴) |titre=Student Attacks Against Teachers: The Revolution of 1966 |url=http://ywang.uchicago.edu/history/docs/2001_03_05.pdf |website=[[Université de Chicago]] |date=2001 }}</ref>. Lors d'une manifestation de masse sur la place devant la porte de la Paix Céleste ([[place Tian'anmen]]), Mao accepta et porta le brassard qui servait d'insigne à l'une des fractions de l'école moyenne dépendant de l'université de Qinghua (chinois traditionnel 清華大學 ; chinois simplifié 清华大学 ; pinyin ''qīnghuá dàxué''). Le brassard était rouge avec l'inscription ''Hong Weibing'' (« Gardes rouges » ; chinois traditionnel 紅衛兵 ; chinois simplifié 红卫兵 ; pinyin ''hóng wèibīng'') en lettres dorées. |

||

Ce brassard lui fut remis par [[Song Binbin]], la fille d'un des [[Huit immortels du Parti communiste chinois]], [[Song Renqiong]]. Mao lui suggéra de changer son prénom de Bin Bin (« Gentille & Modeste ») en Yao Wu (« Va-t-en-guerre » ou « violente »)<ref name="LF">[http://www.lefigaro.fr/international/2014/01/14/01003-20140114ARTFIG00308-revolution-culturelle-en-chine-les-remords-d-une-garde-rouge.php Révolution culturelle en Chine : les remords d'une garde rouge] ''Le Figaro'', 14 janvier 2014</ref>. |

Ce brassard lui fut remis par [[Song Binbin]], la fille d'un des [[Huit immortels du Parti communiste chinois]], [[Song Renqiong]]<ref name=":2" />. Mao lui suggéra de changer son prénom de Bin Bin (« Gentille & Modeste ») en Yao Wu (« Va-t-en-guerre » ou « violente »)<ref name=":2" />{{,}}<ref name="LF">[http://www.lefigaro.fr/international/2014/01/14/01003-20140114ARTFIG00308-revolution-culturelle-en-chine-les-remords-d-une-garde-rouge.php Révolution culturelle en Chine : les remords d'une garde rouge] ''Le Figaro'', 14 janvier 2014</ref>. Un grand nombre de membres des « [[cinq catégories noires]] » ont été persécutés et même tués<ref name=":2" />{{,}}<ref name=":3">{{ouvrage|langue=en|prénom=Guo|nom=Jian|prénom2=Yongyi|nom2=Song|prénom3=Yuan|nom3=Zhou|titre=Historical Dictionary of the Chinese Cultural Revolution|éditeur=Rowman & Littlefield|date=2015-07-23|isbn=978-1-4422-5172-4|url=https://books.google.com/books?id=k9NQCgAAQBAJ&pg=PA86&lpg=PA86&dq=Daxing+Massacre&source=bl&ots=4aU_loF1-p&sig=ACfU3U0-yIz6ZI9m7oetetbHi3mdrfEc2Q&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi4uPTa8MzmAhWVds0KHZABCr8Q6AEwB3oECAoQAg#v=onepage&q=Daxing%20Massacre&f=false}}</ref>. |

||

=== Factions rivales === |

=== Factions rivales === |

||

Les gardes rouges s'attaquèrent aux cibles désignées : les hauts fonctionnaires et les intellectuels, mais aussi à tous les Chinois soupçonnés de s'opposer au président Mao. Les interprétations des consignes données conduisent les gardes rouges à se scinder en factions rivales<ref>''Les massacres de la Révolution culturelle : Textes de [[Song Yongyi]]'', traduit par Marc Raimbourg, sous la direction de [[Marie Holzman]], {{p.}}9</ref>. |

Les gardes rouges s'attaquèrent aux cibles désignées : les hauts fonctionnaires et les intellectuels, mais aussi à tous les [[Chinois (nation)|Chinois]] soupçonnés de s'opposer au président Mao. Les interprétations des consignes données conduisent les gardes rouges à se scinder en factions rivales<ref>''Les massacres de la Révolution culturelle : Textes de [[Song Yongyi]]'', traduit par Marc Raimbourg, sous la direction de [[Marie Holzman]], {{p.}}9</ref>. |

||

* La première faction se désigne par le nom de « vieux gardes rouges » (''lao hongweibing'') pour marquer sa prééminence sur les autres |

* La première faction se désigne par le nom de « vieux gardes rouges » (''lao hongweibing'') pour marquer sa prééminence sur les autres factions. Elle est composée essentiellement d'enfants des cadres du [[Parti communiste chinois|parti communiste]]. Ces gardes rouges considèrent être les plus compétents pour interpréter les orientations de Mao du fait de leur proximité au pouvoir. |

||

* Puis |

* Puis les rebelles (''zaofanpai''), qui s'opposent d'une part à la hiérarchie, d'autre part aux orientations des factions rivales. |

||

* |

* Enfin les conservateurs (''baohuangpai'') se donnent pour mission de protéger Mao. |

||

D'autres scissions donnent naissance aux « rebelles conservateurs » et aux « rebelles révolutionnaires ». À ces groupes s'ajoutent des factions locales qui s'organisent dans les provinces chinoises. Ainsi le garde rouge Dai Hsiao-ai évoque les différentes factions de la région de [[Pékin]] : « les aigles », « drapeau rouge », « rebelles révolutionnaires ». Un groupe de l'université de [[Qinghua]] allait acquérir une réputation nationale puis mondiale, il se dénommait « gardes rouges<ref>''Mémoires du garde rouge Dai Hsiao-ai'', autobiographie politique présentée par Gordon A. Bennett et Ronald N. Montaperto, Éditions Albin Michel, 1971, {{p.}}89</ref> ». Pour Jacques Andrieu, les Gardes rouges conservateurs défendaient « l'ordre établi » alors que les Gardes rouges rebelles est un « courant anti-bureaucratique, qui percevait celui-ci comme reposant sur l'oppression d'une partie de la population par une nouvelle classe sociale »<ref name="JA">Jacques Andrieu (chargé de recherche CNRS) [http://conflits.revues.org/457?&id=457#tocto1n3 Les gardes rouges : des rebelles sous influence] Cultures & Conflits, été 1995</ref>. |

D'autres scissions donnent naissance aux « rebelles conservateurs » et aux « rebelles révolutionnaires ». À ces groupes s'ajoutent des factions locales qui s'organisent dans les provinces chinoises. Ainsi le garde rouge Dai Hsiao-ai évoque les différentes factions de la région de [[Pékin]] : « les aigles », « drapeau rouge », « rebelles révolutionnaires ». Un groupe de l'université de [[Université Tsinghua|Qinghua]] allait acquérir une réputation nationale puis mondiale, il se dénommait « gardes rouges<ref>''Mémoires du garde rouge Dai Hsiao-ai'', autobiographie politique présentée par Gordon A. Bennett et Ronald N. Montaperto, Éditions Albin Michel, 1971, {{p.}}89</ref> ». Pour Jacques Andrieu, les Gardes rouges conservateurs défendaient « l'ordre établi » alors que les Gardes rouges rebelles est un « courant anti-bureaucratique, qui percevait celui-ci comme reposant sur l'oppression d'une partie de la population par une nouvelle classe sociale »<ref name="JA">Jacques Andrieu (chargé de recherche CNRS) [http://conflits.revues.org/457?&id=457#tocto1n3 Les gardes rouges : des rebelles sous influence] Cultures & Conflits, été 1995</ref>. |

||

Pour [[Marie-Claire Bergère]], {{citation|Le factionnalisme des gardes rouges reflète souvent celui des institutions qui ont favorisé leur naissance. Mais il est également alimenté par les querelles idéologiques et politiques propres aux étudiants(...). La volonté de puissance des individus, la défense des intérêts de groupe jouent aussi leur rôle}} <ref name="CB"/>. |

Pour [[Marie-Claire Bergère]], {{citation|Le factionnalisme des gardes rouges reflète souvent celui des institutions qui ont favorisé leur naissance. Mais il est également alimenté par les querelles idéologiques et politiques propres aux étudiants(...). La volonté de puissance des individus, la défense des intérêts de groupe jouent aussi leur rôle}} <ref name="CB"/>. |

||

=== Destruction des Quatre vieilleries === |

=== Destruction des Quatre vieilleries === |

||

{{Article détaillé|Quatre Vieilleries}} |

|||

[[Fichier:1966-11 1966年红卫兵砸掉亨得利牌子.jpg|vignette|Les gardes rouges tentent de démolir le panneau d'affichage devant un magasin de montres (1966).]] |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Les objets antérieurs à 1949 doivent être détruits. Les maisons sont pillées, les objets d'art et les meubles anciens sont détruits. Des feux sont allumés pour brûler les livres<ref name="JC"/>. À [[Pékin]] les particuliers, issus de « mauvaises origines » dont les biens furent simplement détruits ou volés sont finalement chanceux. En effet, certains d'entre eux sont expulsés de leurs logements et doivent rejoindre la province d'origine de la famille. Les Gardes rouges prennent ces mesures pour {{citation|rendre notre capitale plus pure et plus rouge et accueillir dignement notre dix-septième fête nationale}}. Ainsi entre le {{date-|18 août}} et le {{date-|15 septembre}} {{formatnum:77000}} Pékinois sont expulsés. Au cours de la même période et pour l'ensemble de la Chine {{formatnum:397000}} « monstres malfaisants » doivent retourner dans le village d'origine de leur famille<ref name="LDRM">''[[La Dernière révolution de Mao. Histoire de la Révolution culturelle 1966-1976]]'' Chapitres 6, ''Les Gardes rouges'' pages 143 et suivantes</ref>. |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Par contre un autre sort attend les « révisionnistes de haut niveau ». En effet des écrivains, des artistes, des enseignants, des intellectuels, des scientifiques passent dans la catégorie des {{citation|autorités bourgeoises réactionnaires}}. Ils subissent des humiliations et des maltraitances régulières notamment lors de grands meetings rassemblant des milliers de Gardes rouges. Ainsi lors du rassemblement du {{date-|12 décembre 1966}} devant {{formatnum:120000}} Gardes rouges et partisans, Wu De, nouveau maire de Pékin, dénonce {{citation|la lie du Parti et la lie du peuple : « Notre combat contre eux est une lutte à mort ! Aujourd'hui vous les avez trainés et exposés à la lumière du jour, et c'est une excellente chose ainsi qu'une grande victoire pour la pensée de Mao Zedong}} ». À cette occasion les anciens responsables politiques de Pékin dont [[Peng Zhen]], Liu Ren, Wang Li, Wu Han et Zheng Tianxiang sont les représentants de cette « lie » et ils sont « luttés ». De même le {{date-|10 avril 1967}}, sur le campus de l'[[université de Tsinghua]], {{formatnum:300000}} spectateurs assistent à l'humiliation de [[Wang Guangmei]], la femme du président [[Liu Shaoqi]] et de près de 300 autres « révisionnistes engagés sur la voie du capitalisme». Après ces [[séance de lutte|séances de lutte]] certaines victimes, poussées à bout, se suicident<ref name="JC"/>{{,}}<ref name="LDRM"/>. |

||

| ⚫ | Les objets antérieurs à 1949 doivent être détruits. Les maisons sont pillées, les objets d'art et les meubles anciens sont détruits. Des feux sont allumés pour brûler les livres<ref name="JC"/>. À [[Pékin]] les particuliers, issus de « mauvaises origines » dont les biens furent simplement détruits ou volés sont finalement chanceux. En effet, certains d'entre eux sont expulsés de leurs logements et doivent rejoindre la province d'origine de la famille. Les Gardes rouges prennent ces mesures pour {{citation|rendre notre capitale plus pure et plus rouge et accueillir dignement notre dix-septième fête nationale}} |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Par contre un autre sort attend les « révisionnistes de haut niveau ». En effet des écrivains, des artistes, des enseignants, des intellectuels, des scientifiques passent dans la catégorie des {{citation|autorités bourgeoises réactionnaires}}. Ils subissent des humiliations et des maltraitances régulières notamment lors de grands meetings rassemblant des milliers de Gardes rouges. Ainsi lors du rassemblement du 12 décembre 1966 devant {{formatnum:120000}} Gardes rouges et partisans, Wu De, nouveau maire de Pékin, dénonce {{citation|la lie du Parti et la lie du peuple |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

{{article connexe|Incident de Wuhan}} |

{{article connexe|Incident de Wuhan}} |

||

Pendant l'été de 1967 la Chine {{citation|sombrait dans la guerre civile}}. [[Mao Zedong]] indique : {{citation|Partout les gens se battaient, se divisant en deux factions}}. Chaque école, usine entité politique se déchirait. [[Lin Biao]] constate : {{citation|La Grande révolution culturelle s'est transformée en grande révolution guerrière}}. L'[[incident de Wuhan]] est caractéristique de cette période. Au début de 1967, 54 organisations de Gardes rouges se disputaient le pouvoir, au fil des alliances et confrontations, elles se regroupent en deux factions. D'un côté les conservateurs avec le « million de héros », de l'autre les « trois aciers trempés » plutôt à gauche. Le chef local de l'[[Armée populaire de libération]], {{Lien|Chen Zaidao|lang=en}}, prit le parti de la faction conservatrice espérant ainsi maintenir l'ordre. Mao Zedong, accompagné de son premier ministre [[Zhou Enlai]], de [[Xie Fuzhi]] et de Wang Li, fait une tournée d'inspection à Wuhan, tout en gardant confidentielle sa présence. Chen Zaidao est critiqué et malmené par les Gardes rouges gauchistes, ce qui provoque une vive réaction de l'armée de la région militaire de Wuhan. Ainsi Wang Li est arrêté par l'armée, c'est Zhou Enlai qui réussit à le faire libérer après de difficiles négociations. Mao Zedong doit fuir la ville de Wuhan pour se mettre à l'abri. À la suite de cet incident Chen Zaidao est relevé de son commandement<ref group= |

Pendant l'été de 1967 la Chine {{citation|sombrait dans la guerre civile}}. [[Mao Zedong]] indique : {{citation|Partout les gens se battaient, se divisant en deux factions}}. Chaque école, usine entité politique se déchirait. [[Lin Biao]] constate : {{citation|La Grande révolution culturelle s'est transformée en grande révolution guerrière}}. L'[[incident de Wuhan]] est caractéristique de cette période. Au début de 1967, 54 organisations de Gardes rouges se disputaient le pouvoir, au fil des alliances et confrontations, elles se regroupent en deux factions. D'un côté les conservateurs avec le « million de héros », de l'autre les « trois aciers trempés » plutôt à gauche. Le chef local de l'[[Armée populaire de libération]], {{Lien|Chen Zaidao|lang=en}}, prit le parti de la faction conservatrice espérant ainsi maintenir l'ordre. Mao Zedong, accompagné de son premier ministre [[Zhou Enlai]], de [[Xie Fuzhi]] et de Wang Li, fait une tournée d'inspection à Wuhan, tout en gardant confidentielle sa présence. Chen Zaidao est critiqué et malmené par les Gardes rouges gauchistes, ce qui provoque une vive réaction de l'armée de la région militaire de Wuhan. Ainsi Wang Li est arrêté par l'armée, c'est Zhou Enlai qui réussit à le faire libérer après de difficiles négociations. Mao Zedong doit fuir la ville de Wuhan pour se mettre à l'abri. À la suite de cet incident Chen Zaidao est relevé de son commandement<ref group=alpha>Chen Zaidao sera réhabilité en 1972 et sera membre du Comité central en 1978.</ref>. Des troupes militaires sont envoyées à Wuhan pour rétablir l'ordre maoïste. Peu après cet épisode Mao et [[Jiang Qing]] engagent le mouvement « armer la gauche » pour contrebalancer le pouvoir militaire provoquant de nouvelles flambées de violences<ref name="CB">''La révolution culturelle sous le regard des Français, 1966-1971'' de Camille Boullenois, Préface de [[Marianne Bastid-Bruguière]] pages 43 et suivantes</ref>. La situation de Wuhan est loin d'être isolée, à [[Canton (Chine)|Canton]], à [[Nankin]], dans le [[Sichuan]] ou le [[Hunan]] l'armée s'oppose violemment aux Gardes-rouges gauchistes. Mao Zedong va de nouveau changer de stratégie, après avoir détruit le « Parti de [[Liu Shaoqi]] » en utilisant les Gardes rouges, il se rapproche du modéré Zhou Enlai et utilise Lin Biao, chef des armées, pour établir un nouvel ordre<ref name="JLD"/>. |

||

=== Élimination (1968) === |

=== Élimination (1968) === |

||

{{article connexe|Mouvement d'envoi des zhiqing à la campagne}} |

{{article connexe|Mouvement d'envoi des zhiqing à la campagne}} |

||

À la fin de l'année 1967, des décisions sont prises pour mettre fin à la guerre civile. Une inflexion des choix stratégiques permet un « coup de barre à droite ». Ainsi Guan Feng et Wang Li sont accusés de leurs relations trop dures avec les autres pays<ref group= |

À la fin de l'année 1967, des décisions sont prises pour mettre fin à la guerre civile. Une inflexion des choix stratégiques permet un « coup de barre à droite ». Ainsi Guan Feng et Wang Li sont accusés de leurs relations trop dures avec les autres pays<ref group=alpha>En août 1967, le ministère des affaires étrangères à Pékin est occupé par les gardes rouges et l'ambassade du [[Royaume-Uni]] est incendiée à Pékin. Les intérêts occidentaux sont visés.</ref>. Mao Zedong demande la création de nouveaux organes dirigeants dans le cadre de la « triple union » comprenant les cadres révolutionnaires, les masses révolutionnaires et l'armée. Dans la pratique l'armée contrôle toutes les nouvelles instances dirigeantes. Les gauchistes et les Gardes rouges sont systématiquement neutralisés<ref name="CB"/>. À Pékin, {{formatnum:30000}} ouvriers sont organisés en {{citation|équipes ouvrières de propagande de la pensée de Mao Zedong dans la capitale}}. Le {{date-|27 juillet 1968}} un détachement de ces équipes ouvrières investit le campus de l'[[université de Tsinghua]]. Le chef des Gardes rouges, Kuai Dafu donne l'ordre de les repousser, cinq ouvriers sont tués et plusieurs sont blessés. Le {{date-|28 juillet}}, Mao convoque les principaux chefs des Gardes rouges de Pékin ; Tan Houlan, [[Nie Yuanzi]], Han Aijing, [[Kuai Dafu]] et Wang Dabin. Mao Zedong, entouré de [[Zhou Enlai]], [[Lin Biao]], [[Chen Boda]], [[Kang Sheng]], [[Jiang Qing]], [[Ye Qun]], [[Xie Fuzhi]], Wu De et [[Huang Yongsheng]], leur annonce la fin des Gardes rouges. Mao indique que si les leaders des Gardes rouges pouvaient compter chacun sur 200 à 300 fidèles, lui Mao Zedong avait le soutien des {{formatnum:30000}} ouvriers et des troupes fidèles à [[Lin Biao]]. Mao considérait que les Gardes rouges se livraient à la guerre armée et non à la légitime « lutte-critique-transformation ». À la suite de cette réunion l'[[Armée populaire de libération]] investit les campus universitaires et les Gardes rouges sont dispersés {{citation|là-haut dans les montagnes, là-bas dans les villages}} (shang shan, xia xiang)<ref name="LDRM"/>. La majorité des chefs des Gardes rouges sont emprisonnés puis « paradés devant des foules haineuses », à l'exception de Nie Yuanzi qui fut inquiété uniquement en 1971<ref name="JLD"/>. |

||

Entre 1968 et 1980, près de 17 millions de jeunes urbains sont envoyés autoritairement à la campagne dont le noyau essentiel comprend {{formatnum:4670000}} anciens Gardes rouges déportés entre 1968 et 1969 <ref name="MBGB">[[Michel Bonnin]] ''[[Génération perdue. Le mouvement d'envoi des jeunes instruits à la campagne en Chine, 1968-1980]]'' 2004</ref>. Ainsi les Gardes rouges disparaissent du paysage politique chinois en 1968. La dénomination Garde rouge subsiste encore pendant dix ans, dans les collèges en remplacement de la [[Ligue de la jeunesse communiste chinoise|Ligue de la jeunesse communiste]] et dans les écoles élémentaires en remplacement des [[Jeunes pionniers de Chine|Jeunes pionniers]] sous le nom des « Petits Gardes rouges ». Le 19 août 1978 l'appellation est reléguée officiellement au {{citation|tas de rebuts de l'histoire}}<ref name="LDRM"/>. |

Entre 1968 et 1980, près de 17 millions de jeunes urbains sont envoyés autoritairement à la campagne dont le noyau essentiel comprend {{formatnum:4670000}} anciens Gardes rouges déportés entre 1968 et 1969 <ref name="MBGB">[[Michel Bonnin]] ''[[Génération perdue. Le mouvement d'envoi des jeunes instruits à la campagne en Chine, 1968-1980]]'' 2004</ref>. Ainsi les Gardes rouges disparaissent du paysage politique chinois en 1968. La dénomination Garde rouge subsiste encore pendant dix ans, dans les collèges en remplacement de la [[Ligue de la jeunesse communiste chinoise|Ligue de la jeunesse communiste]] et dans les écoles élémentaires en remplacement des [[Jeunes pionniers de Chine|Jeunes pionniers]] sous le nom des « Petits Gardes rouges ». Le {{date-|19 août 1978}} l'appellation est reléguée officiellement au {{citation|tas de rebuts de l'histoire}}<ref name="LDRM"/>. |

||

== Bilan == |

== Bilan == |

||

{{refnec|Ils contribuèrent à faire prendre à la Chine des années de retard économique, technique et culturel, et représentèrent, au moins pour la société urbaine chinoise, un traumatisme dont le pays ne commença à se remettre qu'après la mort de Mao.}} |

|||

=== Victimes === |

=== Victimes === |

||

[[Xie Fuzhi]], un des proches de Mao et chef de la police, prononce durant l’été 1966 un discours qui donne toute latitude aux gardes rouges pour réprimer et exécuter leurs opposants, parfois même pour les torturer. [[Jung Chang]], alors âgée de 14 ans et garde rouge à Pékin, mentionne la transformation de salles de cinéma et de théâtre {{citation|convertis en salles de torture}}<ref name="JC">[[Jung Chang]], ''[[Les Cygnes sauvages]]'', Plon: Presses pocket, page 344 et suivantes</ref>. |

[[Xie Fuzhi]], un des proches de Mao et chef de la police, prononce durant l’été 1966 un discours qui donne toute latitude aux gardes rouges pour réprimer et exécuter leurs opposants, parfois même pour les torturer. [[Jung Chang]], alors âgée de 14 ans et garde rouge à Pékin, mentionne la transformation de salles de cinéma et de théâtre {{citation|convertis en salles de torture}}<ref name="JC">[[Jung Chang]], ''[[Les Cygnes sauvages]]'', Plon: Presses pocket, page 344 et suivantes</ref>. |

||

=== Repentances individuelles === |

=== Repentances individuelles === |

||

Quelques témoignages individuels des acteurs de l'époque brisent la chape de plomb plaquée sur cette période de l'histoire chinoise <ref>[[Lucien Bianco]], ''[[La récidive. Révolution russe, révolution chinoise]]'' 2014, page 475 : {{citation|Tant que parents ou grands-parents ne se sont pas confiés (et la prudence les incite au silence), un jeune Chinois en sait moins sur la [[Révolution culturelle]], le [[Grand Bond en avant|Grand bond]] et la [[Grande famine en Chine|famine]] que son homologue d'Occident, autant dire rien.}}</ref>. |

Quelques témoignages individuels des acteurs de l'époque brisent la chape de plomb plaquée sur cette période de l'histoire chinoise <ref>[[Lucien Bianco]], ''[[La récidive. Révolution russe, révolution chinoise]]'' 2014, page 475 : {{citation|Tant que parents ou grands-parents ne se sont pas confiés (et la prudence les incite au silence), un jeune Chinois en sait moins sur la [[Révolution culturelle]], le [[Grand Bond en avant|Grand bond]] et la [[Grande famine en Chine|famine]] que son homologue d'Occident, autant dire rien.}}</ref>. |

||

En 1966, le futur cinéaste [[Chen Kaige]], élève du Lycée n° 4 de Pékin réservé aux enfants des hauts dignitaires<ref>[http://next.liberation.fr/culture/2001/01/16/la-chine-de-chen-kaige_351167 La Chine de Chen Kaige : Autour de «l'Empereur et l'assassin», rencontre avec un cinéaste hanté par l'histoire de son pays.] Libération, 2001</ref>, rejoint les gardes rouges : {{citation|Quand les Gardes rouges ont fait leur apparition, j'ai cherché à les rejoindre. Moi, je voulais faire partie du groupe, ne plus être un adolescent solitaire. J'avais peur. Les Gardes rouges ne voulaient pas de moi, car mon père avait fait partie du Guomindang. J'étais le fils d'un ennemi. J'ai appris le « [[Petit livre rouge]] » par cœur, comme tout le monde, j'ai participé aux manifestations. Finalement, j'ai été accepté. Puis les Gardes rouges ont fait irruption chez nous et ont contraint ma mère, malade, à rester debout dans un coin pendant quatre heures. Quand on lui a offert une chaise, elle l'a refusée. Je ne l'ai pas défendue, je m'en suis voulu. J'étais déchiré, comment pouvais-je manifester de l'amour à mes parents et, en même temps, être au service du peuple ? En tant que réalisateur, maintenant, j'ai une responsabilité : je dois dire ce que j'ai fait, comment j'ai dénoncé mon père... J'en souffre, et cette souffrance se retrouve dans [[Adieu ma concubine (film)|Adieu ma concubine]]}} <ref name="JA"/>. De même en 1970, le jeune Zhang Hongbing, fanatisé par la |

En 1966, le futur cinéaste [[Chen Kaige]], élève du Lycée n° 4 de Pékin réservé aux enfants des hauts dignitaires<ref>[http://next.liberation.fr/culture/2001/01/16/la-chine-de-chen-kaige_351167 La Chine de Chen Kaige : Autour de «l'Empereur et l'assassin», rencontre avec un cinéaste hanté par l'histoire de son pays.] Libération, 2001</ref>, rejoint les gardes rouges : {{citation|Quand les Gardes rouges ont fait leur apparition, j'ai cherché à les rejoindre. Moi, je voulais faire partie du groupe, ne plus être un adolescent solitaire. J'avais peur. Les Gardes rouges ne voulaient pas de moi, car mon père avait fait partie du Guomindang. J'étais le fils d'un ennemi. J'ai appris le « [[Petit livre rouge]] » par cœur, comme tout le monde, j'ai participé aux manifestations. Finalement, j'ai été accepté. Puis les Gardes rouges ont fait irruption chez nous et ont contraint ma mère, malade, à rester debout dans un coin pendant quatre heures. Quand on lui a offert une chaise, elle l'a refusée. Je ne l'ai pas défendue, je m'en suis voulu. J'étais déchiré, comment pouvais-je manifester de l'amour à mes parents et, en même temps, être au service du peuple ? En tant que réalisateur, maintenant, j'ai une responsabilité : je dois dire ce que j'ai fait, comment j'ai dénoncé mon père... J'en souffre, et cette souffrance se retrouve dans [[Adieu ma concubine (film)|Adieu ma concubine]]}} <ref name="JA"/>. De même en 1970, le jeune Zhang Hongbing, fanatisé par la révolution culturelle, dénonce sa mère, l'accusant d'avoir critiqué [[Mao Zedong]]. Celle-ci est alors arrêtée par des militaires après avoir été brutalisée. Elle est exécutée deux mois plus tard<ref>[http://m.la-croix.com/Actualite/Monde/Chine-resurgence-de-temoignages-sur-la-Revolution-culturelle-2013-08-12-997302 Résurgence de témoignages sur la Révolution culturelle] ''La Croix'', 12 août 2013</ref>{{,}}<ref> Philippe Grangereau [http://www.liberation.fr/planete/2013/04/26/revolution-culturelle-une-mere-sur-la-conscience_899352 Révolution culturelle Une mère sur la conscience] ''Libération'', 26 avril 2013</ref>. Chen Xiaolu<ref group=alpha>Chen Xiaolu, fils du maréchal [[Chen Yi]], est marié avec Su Huining, fille de [[Su Yu]], un autre dirigeant de l'APL.</ref>, fils du maréchal [[Chen Yi]], l'un des fondateurs de la République populaire, fut le premier [[prince rouge]] à regretter son comportement à l'époque. Ancien garde rouge<ref> Cary Huang, [http://m.scmp.com/news/china/article/1332588/chen-xiaolu-apologises-torture-teachers-beijing-alma-mater Chen Xiaolu apologises for torture of teachers at Beijing alma mater] South China Morning Poste, 16 octobre 2013</ref>, il a exprimé ses regrets pour son implication dans la « tragédie de la révolution culturelle »<ref>[http://french.ruvr.ru/2013_10_18/Revolution-culturelle-un-repentir-personnel-ou-national-6926/ La « Révolution culturelle » : un repentir personnel ou national ?] La voix de la Russie, 18 octobre 2013</ref>. [[Song Binbin]], fille de [[Song Renqiong]] un des [[Huit immortels du Parti communiste chinois]], était une des élèves de l'école de Pékin pour jeunes filles de l'élite communiste. Elle a demandé pardon, en 2014, pour ses actes commis pendant la révolution culturelle. Toutefois elle affirme ne pas avoir participé à l'assassinat de [[Bian Zhongyun]] le {{date-|5 août 1966}} (une des premières victimes de la révolution culturelle) mais concède de ne pas s'y être opposée. C'est Song Binbin qui le {{date-|18 août 1966}}, devant des milliers de jeunes réunis sur la place Tiananmen, remit le brassard de garde rouge au président [[Mao Zedong]]<ref name="LF"/>. |

||

De nombreux anciens Gardes rouges, revenus de leurs illusions, figurent plus tard parmi les premiers dissidents chinois et les plus âpres critiques de la légende du « Grand Timonier », comme [[Wei Jingsheng]]<ref name="JA"/>. |

De nombreux anciens Gardes rouges, revenus de leurs illusions, figurent plus tard parmi les premiers dissidents chinois et les plus âpres critiques de la légende du « Grand Timonier », comme [[Wei Jingsheng]]<ref name="JA"/>. |

||

| Ligne 93 : | Ligne 99 : | ||

== Notes et références == |

== Notes et références == |

||

=== Notes === |

=== Notes === |

||

{{Références|groupe= |

{{Références|groupe=alpha}} |

||

=== Références === |

=== Références === |

||

{{Références |

{{Références}} |

||

== Bibliographie == |

== Bibliographie == |

||

| Ligne 108 : | Ligne 114 : | ||

{{Portail|XXe siècle|République populaire de Chine|communisme}} |

{{Portail|XXe siècle|République populaire de Chine|communisme}} |

||

[[Catégorie:Histoire de la |

[[Catégorie:Histoire de la république populaire de Chine]] |

||

[[Catégorie:Garde rouge|*]] |

[[Catégorie:Garde rouge|*]] |

||

[[Catégorie:1966 en Chine]] |

[[Catégorie:1966 en Chine]] |

||

Dernière version du 20 avril 2024 à 09:43

| Garde rouge | |

| |

| Idéologie | Communisme, Maoïsme |

|---|---|

| Objectifs | Destruction des Quatre vieilleries |

| Fondation | |

| Date de formation | 1966 |

| Pays d'origine | |

| Fondé par | Mao Zedong |

| Actions | |

| Zone d'opération | Chine |

| Période d'activité | 1966-1968 |

| Organisation | |

| Chefs principaux | Kuai Dafu Nie Yuanzi Tan Houlan |

| Groupe relié | Bande des Quatre |

| modifier |

|

Les Gardes rouges (chinois : 紅衛兵 / 红卫兵 ; pinyin : Hóng wèi bīng) sont un mouvement de masse chinois constitué en grande partie d'étudiants et de lycéens, dont Mao Zedong s'est servi, de l'été 1966 (historiquement connu sous le nom de « Août rouge ») à 1968, pour poursuivre le processus de la révolution culturelle (1966-1976).

Ce mouvement de jeunesse, impulsé par le Parti communiste chinois, devait prendre pour cible les symboles "réactionnaires" de la société chinoise. Et notamment les Quatre Vieilleries (vieilles coutumes, vieilles idées, vieilles cultures, vieilles habitudes) qui empêcheraient le socialisme d'avancer.

Pour accomplir ce but, les gardes rouges patrouillaient dans les rues et détruisaient les objets leur paraissant contre-révolutionnaires (livres, statues, costumes traditionnels, peintures). Ils pouvaient aussi soumettre à des séances "d'autocritique" publiques les citoyens montrant des signes de réticences ou ayant un comportement qu'ils jugeaient suspicieux[1].

Ils furent ensuite critiqués et persécutés par Mao Zedong lui-même, qui exila nombre d'entre eux dans les campagnes les plus reculées et mit fin brutalement à leurs excès, soutenu en cela par l'Armée populaire de libération.

Origines[modifier | modifier le code]

Cette révolution visait à purger le parti et renforcer le maoïsme après l'échec du Grand Bond en avant[2]. Les Gardes rouges seront les auteurs de terribles excès durant celle-ci, allant de la destruction systématique du patrimoine à l'humiliation publique, l'enfermement en « camps de rééducation » (ou laogai) et parfois l'exécution des « intellectuels ».

Ce mouvement fut encouragé et manipulé par Mao dans une stratégie de reconquête du pouvoir. Il ferma les lycées et les universités de 1966 à 1972 pour favoriser leur développement. « Curieuse alliance que celle du hiérarque vieillissant avec ces adolescents fanatisés qui le considèrent comme un dieu » indique la sinologue Marie-Claire Bergère[3].

Historique[modifier | modifier le code]

Les Gardes rouges sont des groupes de garçons et de filles dont l'âge varie de douze à trente ans, et dont la majeure partie est constituée de lycéens. Ils portent un brassard de coton rouge sur lequel figurent trois caractères jaunes qui forment l'expression « Gardes rouges ». Le nouveau slogan à la tête de l'État est « Pas de fondation sans destruction »[4]. Inspirés par les principes du Petit Livre rouge, les gardes rouges ont pour vocation d'éliminer les Quatre vieilleries, de revivifier la société chinoise par opposition au modèle de la société russe rigidifiée. Ils débaptisent à Pékin les noms de rues et monuments évoquant l'ancienne Chine impériale. Ils confisquent les biens des anciens capitalistes. Leur mission est surtout de propager les pensées de Mao Zedong.

Première apparition (1966)[modifier | modifier le code]

Le , Nie Yuanzi, un enseignant de l'Université de Pékin et la secrétaire du Parti communiste du département de philosophie de l'Université, rédige avec d'autres membres du Parti le premier dazibao (une affiche murale). Le dazibao appelle les étudiants à se rebeller contre le président de l'université un « bourgeois antirévolutionnaire » et à défendre le président Mao Zedong. L'opération est supervisée par Cao Yi'ou, la femme de Kang Sheng un proche de Jiang Qing[4].

Août rouge et terreur rouge[modifier | modifier le code]

La réputation des gardes rouges fut acquise le (Août rouge)[5]. Lors d'une manifestation de masse sur la place devant la porte de la Paix Céleste (place Tian'anmen), Mao accepta et porta le brassard qui servait d'insigne à l'une des fractions de l'école moyenne dépendant de l'université de Qinghua (chinois traditionnel 清華大學 ; chinois simplifié 清华大学 ; pinyin qīnghuá dàxué). Le brassard était rouge avec l'inscription Hong Weibing (« Gardes rouges » ; chinois traditionnel 紅衛兵 ; chinois simplifié 红卫兵 ; pinyin hóng wèibīng) en lettres dorées.

Ce brassard lui fut remis par Song Binbin, la fille d'un des Huit immortels du Parti communiste chinois, Song Renqiong[5]. Mao lui suggéra de changer son prénom de Bin Bin (« Gentille & Modeste ») en Yao Wu (« Va-t-en-guerre » ou « violente »)[5],[6]. Un grand nombre de membres des « cinq catégories noires » ont été persécutés et même tués[5],[7].

Factions rivales[modifier | modifier le code]

Les gardes rouges s'attaquèrent aux cibles désignées : les hauts fonctionnaires et les intellectuels, mais aussi à tous les Chinois soupçonnés de s'opposer au président Mao. Les interprétations des consignes données conduisent les gardes rouges à se scinder en factions rivales[8].

- La première faction se désigne par le nom de « vieux gardes rouges » (lao hongweibing) pour marquer sa prééminence sur les autres factions. Elle est composée essentiellement d'enfants des cadres du parti communiste. Ces gardes rouges considèrent être les plus compétents pour interpréter les orientations de Mao du fait de leur proximité au pouvoir.

- Puis les rebelles (zaofanpai), qui s'opposent d'une part à la hiérarchie, d'autre part aux orientations des factions rivales.

- Enfin les conservateurs (baohuangpai) se donnent pour mission de protéger Mao.

D'autres scissions donnent naissance aux « rebelles conservateurs » et aux « rebelles révolutionnaires ». À ces groupes s'ajoutent des factions locales qui s'organisent dans les provinces chinoises. Ainsi le garde rouge Dai Hsiao-ai évoque les différentes factions de la région de Pékin : « les aigles », « drapeau rouge », « rebelles révolutionnaires ». Un groupe de l'université de Qinghua allait acquérir une réputation nationale puis mondiale, il se dénommait « gardes rouges[9] ». Pour Jacques Andrieu, les Gardes rouges conservateurs défendaient « l'ordre établi » alors que les Gardes rouges rebelles est un « courant anti-bureaucratique, qui percevait celui-ci comme reposant sur l'oppression d'une partie de la population par une nouvelle classe sociale »[10].

Pour Marie-Claire Bergère, « Le factionnalisme des gardes rouges reflète souvent celui des institutions qui ont favorisé leur naissance. Mais il est également alimenté par les querelles idéologiques et politiques propres aux étudiants(...). La volonté de puissance des individus, la défense des intérêts de groupe jouent aussi leur rôle » [11].

Destruction des Quatre vieilleries[modifier | modifier le code]

Lors du rassemblement du , Lin Biao prend la parole, en tant que porte-parole de Mao, pour exhorter les gardes rouges à détruire les Quatre vieilleries [12].

Les objets antérieurs à 1949 doivent être détruits. Les maisons sont pillées, les objets d'art et les meubles anciens sont détruits. Des feux sont allumés pour brûler les livres[12]. À Pékin les particuliers, issus de « mauvaises origines » dont les biens furent simplement détruits ou volés sont finalement chanceux. En effet, certains d'entre eux sont expulsés de leurs logements et doivent rejoindre la province d'origine de la famille. Les Gardes rouges prennent ces mesures pour « rendre notre capitale plus pure et plus rouge et accueillir dignement notre dix-septième fête nationale ». Ainsi entre le et le 77 000 Pékinois sont expulsés. Au cours de la même période et pour l'ensemble de la Chine 397 000 « monstres malfaisants » doivent retourner dans le village d'origine de leur famille[13].

Par contre un autre sort attend les « révisionnistes de haut niveau ». En effet des écrivains, des artistes, des enseignants, des intellectuels, des scientifiques passent dans la catégorie des « autorités bourgeoises réactionnaires ». Ils subissent des humiliations et des maltraitances régulières notamment lors de grands meetings rassemblant des milliers de Gardes rouges. Ainsi lors du rassemblement du devant 120 000 Gardes rouges et partisans, Wu De, nouveau maire de Pékin, dénonce « la lie du Parti et la lie du peuple : « Notre combat contre eux est une lutte à mort ! Aujourd'hui vous les avez trainés et exposés à la lumière du jour, et c'est une excellente chose ainsi qu'une grande victoire pour la pensée de Mao Zedong » ». À cette occasion les anciens responsables politiques de Pékin dont Peng Zhen, Liu Ren, Wang Li, Wu Han et Zheng Tianxiang sont les représentants de cette « lie » et ils sont « luttés ». De même le , sur le campus de l'université de Tsinghua, 300 000 spectateurs assistent à l'humiliation de Wang Guangmei, la femme du président Liu Shaoqi et de près de 300 autres « révisionnistes engagés sur la voie du capitalisme». Après ces séances de lutte certaines victimes, poussées à bout, se suicident[12],[13].

Les musées sont détruits. La Cité interdite échappe à la destruction par les gardes rouges grâce à l'intervention de Zhou Enlai qui la fait protéger avec l'armée.

Guerre civile (1967)[modifier | modifier le code]

Pendant l'été de 1967 la Chine « sombrait dans la guerre civile ». Mao Zedong indique : « Partout les gens se battaient, se divisant en deux factions ». Chaque école, usine entité politique se déchirait. Lin Biao constate : « La Grande révolution culturelle s'est transformée en grande révolution guerrière ». L'incident de Wuhan est caractéristique de cette période. Au début de 1967, 54 organisations de Gardes rouges se disputaient le pouvoir, au fil des alliances et confrontations, elles se regroupent en deux factions. D'un côté les conservateurs avec le « million de héros », de l'autre les « trois aciers trempés » plutôt à gauche. Le chef local de l'Armée populaire de libération, Chen Zaidao (en), prit le parti de la faction conservatrice espérant ainsi maintenir l'ordre. Mao Zedong, accompagné de son premier ministre Zhou Enlai, de Xie Fuzhi et de Wang Li, fait une tournée d'inspection à Wuhan, tout en gardant confidentielle sa présence. Chen Zaidao est critiqué et malmené par les Gardes rouges gauchistes, ce qui provoque une vive réaction de l'armée de la région militaire de Wuhan. Ainsi Wang Li est arrêté par l'armée, c'est Zhou Enlai qui réussit à le faire libérer après de difficiles négociations. Mao Zedong doit fuir la ville de Wuhan pour se mettre à l'abri. À la suite de cet incident Chen Zaidao est relevé de son commandement[a]. Des troupes militaires sont envoyées à Wuhan pour rétablir l'ordre maoïste. Peu après cet épisode Mao et Jiang Qing engagent le mouvement « armer la gauche » pour contrebalancer le pouvoir militaire provoquant de nouvelles flambées de violences[11]. La situation de Wuhan est loin d'être isolée, à Canton, à Nankin, dans le Sichuan ou le Hunan l'armée s'oppose violemment aux Gardes-rouges gauchistes. Mao Zedong va de nouveau changer de stratégie, après avoir détruit le « Parti de Liu Shaoqi » en utilisant les Gardes rouges, il se rapproche du modéré Zhou Enlai et utilise Lin Biao, chef des armées, pour établir un nouvel ordre[4].

Élimination (1968)[modifier | modifier le code]

À la fin de l'année 1967, des décisions sont prises pour mettre fin à la guerre civile. Une inflexion des choix stratégiques permet un « coup de barre à droite ». Ainsi Guan Feng et Wang Li sont accusés de leurs relations trop dures avec les autres pays[b]. Mao Zedong demande la création de nouveaux organes dirigeants dans le cadre de la « triple union » comprenant les cadres révolutionnaires, les masses révolutionnaires et l'armée. Dans la pratique l'armée contrôle toutes les nouvelles instances dirigeantes. Les gauchistes et les Gardes rouges sont systématiquement neutralisés[11]. À Pékin, 30 000 ouvriers sont organisés en « équipes ouvrières de propagande de la pensée de Mao Zedong dans la capitale ». Le un détachement de ces équipes ouvrières investit le campus de l'université de Tsinghua. Le chef des Gardes rouges, Kuai Dafu donne l'ordre de les repousser, cinq ouvriers sont tués et plusieurs sont blessés. Le , Mao convoque les principaux chefs des Gardes rouges de Pékin ; Tan Houlan, Nie Yuanzi, Han Aijing, Kuai Dafu et Wang Dabin. Mao Zedong, entouré de Zhou Enlai, Lin Biao, Chen Boda, Kang Sheng, Jiang Qing, Ye Qun, Xie Fuzhi, Wu De et Huang Yongsheng, leur annonce la fin des Gardes rouges. Mao indique que si les leaders des Gardes rouges pouvaient compter chacun sur 200 à 300 fidèles, lui Mao Zedong avait le soutien des 30 000 ouvriers et des troupes fidèles à Lin Biao. Mao considérait que les Gardes rouges se livraient à la guerre armée et non à la légitime « lutte-critique-transformation ». À la suite de cette réunion l'Armée populaire de libération investit les campus universitaires et les Gardes rouges sont dispersés « là-haut dans les montagnes, là-bas dans les villages » (shang shan, xia xiang)[13]. La majorité des chefs des Gardes rouges sont emprisonnés puis « paradés devant des foules haineuses », à l'exception de Nie Yuanzi qui fut inquiété uniquement en 1971[4].

Entre 1968 et 1980, près de 17 millions de jeunes urbains sont envoyés autoritairement à la campagne dont le noyau essentiel comprend 4 670 000 anciens Gardes rouges déportés entre 1968 et 1969 [14]. Ainsi les Gardes rouges disparaissent du paysage politique chinois en 1968. La dénomination Garde rouge subsiste encore pendant dix ans, dans les collèges en remplacement de la Ligue de la jeunesse communiste et dans les écoles élémentaires en remplacement des Jeunes pionniers sous le nom des « Petits Gardes rouges ». Le l'appellation est reléguée officiellement au « tas de rebuts de l'histoire »[13].

Bilan[modifier | modifier le code]

Victimes[modifier | modifier le code]

Xie Fuzhi, un des proches de Mao et chef de la police, prononce durant l’été 1966 un discours qui donne toute latitude aux gardes rouges pour réprimer et exécuter leurs opposants, parfois même pour les torturer. Jung Chang, alors âgée de 14 ans et garde rouge à Pékin, mentionne la transformation de salles de cinéma et de théâtre « convertis en salles de torture »[12].

Repentances individuelles[modifier | modifier le code]

Quelques témoignages individuels des acteurs de l'époque brisent la chape de plomb plaquée sur cette période de l'histoire chinoise [15].

En 1966, le futur cinéaste Chen Kaige, élève du Lycée n° 4 de Pékin réservé aux enfants des hauts dignitaires[16], rejoint les gardes rouges : « Quand les Gardes rouges ont fait leur apparition, j'ai cherché à les rejoindre. Moi, je voulais faire partie du groupe, ne plus être un adolescent solitaire. J'avais peur. Les Gardes rouges ne voulaient pas de moi, car mon père avait fait partie du Guomindang. J'étais le fils d'un ennemi. J'ai appris le « Petit livre rouge » par cœur, comme tout le monde, j'ai participé aux manifestations. Finalement, j'ai été accepté. Puis les Gardes rouges ont fait irruption chez nous et ont contraint ma mère, malade, à rester debout dans un coin pendant quatre heures. Quand on lui a offert une chaise, elle l'a refusée. Je ne l'ai pas défendue, je m'en suis voulu. J'étais déchiré, comment pouvais-je manifester de l'amour à mes parents et, en même temps, être au service du peuple ? En tant que réalisateur, maintenant, j'ai une responsabilité : je dois dire ce que j'ai fait, comment j'ai dénoncé mon père... J'en souffre, et cette souffrance se retrouve dans Adieu ma concubine » [10]. De même en 1970, le jeune Zhang Hongbing, fanatisé par la révolution culturelle, dénonce sa mère, l'accusant d'avoir critiqué Mao Zedong. Celle-ci est alors arrêtée par des militaires après avoir été brutalisée. Elle est exécutée deux mois plus tard[17],[18]. Chen Xiaolu[c], fils du maréchal Chen Yi, l'un des fondateurs de la République populaire, fut le premier prince rouge à regretter son comportement à l'époque. Ancien garde rouge[19], il a exprimé ses regrets pour son implication dans la « tragédie de la révolution culturelle »[20]. Song Binbin, fille de Song Renqiong un des Huit immortels du Parti communiste chinois, était une des élèves de l'école de Pékin pour jeunes filles de l'élite communiste. Elle a demandé pardon, en 2014, pour ses actes commis pendant la révolution culturelle. Toutefois elle affirme ne pas avoir participé à l'assassinat de Bian Zhongyun le (une des premières victimes de la révolution culturelle) mais concède de ne pas s'y être opposée. C'est Song Binbin qui le , devant des milliers de jeunes réunis sur la place Tiananmen, remit le brassard de garde rouge au président Mao Zedong[6].

De nombreux anciens Gardes rouges, revenus de leurs illusions, figurent plus tard parmi les premiers dissidents chinois et les plus âpres critiques de la légende du « Grand Timonier », comme Wei Jingsheng[10].

Notes et références[modifier | modifier le code]

Notes[modifier | modifier le code]

- Chen Zaidao sera réhabilité en 1972 et sera membre du Comité central en 1978.

- En août 1967, le ministère des affaires étrangères à Pékin est occupé par les gardes rouges et l'ambassade du Royaume-Uni est incendiée à Pékin. Les intérêts occidentaux sont visés.

- Chen Xiaolu, fils du maréchal Chen Yi, est marié avec Su Huining, fille de Su Yu, un autre dirigeant de l'APL.

Références[modifier | modifier le code]

- Li Kunwu, Une vie chinoise, Kana, (ISBN 978-2-505-00608-4)

- Révolution culturelle en Chine Encyclopédie Universalis, « Contesté à la tête du régime après l'échec du Grand Bond en avant (1958-1961), qui a provoqué un véritable marasme économique en Chine populaire et accéléré la rupture des relations avec l'U.R.S.S. (1960), Mao Zedong lance, lors de l'été de 1966, une « grande révolution culturelle prolétarienne » censée représenter une nouvelle étape de développement dans l'histoire du pays. »

- Marie-Claire Bergère, La République populaire de Chine de 1949 à nos jours, Armand Colin, Paris, 1989.

- Jean-Luc Domenach Mao, sa cour et ses complots. Derrière les Murs rouges, Chapitre XI : Un coup d'État de masse', page 309 et suivantes'

- (en) Wang Youqin (王友琴), « Student Attacks Against Teachers: The Revolution of 1966 », sur Université de Chicago,

- Révolution culturelle en Chine : les remords d'une garde rouge Le Figaro, 14 janvier 2014

- (en) Guo Jian, Yongyi Song et Yuan Zhou, Historical Dictionary of the Chinese Cultural Revolution, Rowman & Littlefield, (ISBN 978-1-4422-5172-4, lire en ligne)

- Les massacres de la Révolution culturelle : Textes de Song Yongyi, traduit par Marc Raimbourg, sous la direction de Marie Holzman, p. 9

- Mémoires du garde rouge Dai Hsiao-ai, autobiographie politique présentée par Gordon A. Bennett et Ronald N. Montaperto, Éditions Albin Michel, 1971, p. 89

- Jacques Andrieu (chargé de recherche CNRS) Les gardes rouges : des rebelles sous influence Cultures & Conflits, été 1995

- La révolution culturelle sous le regard des Français, 1966-1971 de Camille Boullenois, Préface de Marianne Bastid-Bruguière pages 43 et suivantes

- Jung Chang, Les Cygnes sauvages, Plon: Presses pocket, page 344 et suivantes

- La Dernière révolution de Mao. Histoire de la Révolution culturelle 1966-1976 Chapitres 6, Les Gardes rouges pages 143 et suivantes

- Michel Bonnin Génération perdue. Le mouvement d'envoi des jeunes instruits à la campagne en Chine, 1968-1980 2004

- Lucien Bianco, La récidive. Révolution russe, révolution chinoise 2014, page 475 : « Tant que parents ou grands-parents ne se sont pas confiés (et la prudence les incite au silence), un jeune Chinois en sait moins sur la Révolution culturelle, le Grand bond et la famine que son homologue d'Occident, autant dire rien. »

- La Chine de Chen Kaige : Autour de «l'Empereur et l'assassin», rencontre avec un cinéaste hanté par l'histoire de son pays. Libération, 2001

- Résurgence de témoignages sur la Révolution culturelle La Croix, 12 août 2013

- Philippe Grangereau Révolution culturelle Une mère sur la conscience Libération, 26 avril 2013

- Cary Huang, Chen Xiaolu apologises for torture of teachers at Beijing alma mater South China Morning Poste, 16 octobre 2013

- La « Révolution culturelle » : un repentir personnel ou national ? La voix de la Russie, 18 octobre 2013

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- La Dernière révolution de Mao. Histoire de la Révolution culturelle 1966-1976 de Roderick Mac Farquhar et Michael Schoenhals paru en 2009

- Mémoires du Garde Rouge Dai Hsiao-ai autobiographique politique présentée par Gordon A Bennett et Ronald N. Montaperto. Traduit de l'américain par Robert Latour et Robert Genin. Éditions Albin Michel, 1971.

- Génération perdue. Le mouvement d'envoi des jeunes instruits à la campagne en Chine, 1968-1980, de Michel Bonnin, Paris, Éditions de l'EHESS, 2004 (ISBN 2-7132-2016-5)

- Les massacres de la Révolution culturelle Textes de Song Yongyi, traduit par Marc Raimbourg sous la direction de Marie Holzman, 2008, Buchet-Chastel, (ISBN 2-283-02201-0)

- La révolution culturelle sous le regard des Français, 1966-1971 de Camille Boullenois, Préface de Marianne Bastid-Bruguière. Paris : L’Harmattan, 2013. 215 p. (ISBN 978-2-336-29908-2)