« Joseph Staline » : différence entre les versions

m Conventions typographiques des listes à puces introduites par « : » (la minuscule en début d'alinéa est requise) |

Retrait du lien Bundesarchiv_Bild_183-R80329,_Josef_Stalin.jpg, supprimé sur Commons par Abzeronow ; motif : per [[:c:Commons:Deletion requests/File:Bundesarchiv Bi |

||

| (35 versions intermédiaires par 28 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||

{{Semi-protection longue}} |

{{Semi-protection longue}} |

||

{{Infobox Personnalité politique |

{{Infobox Personnalité politique |

||

| nom = Joseph Staline<br /><small>{{lang|ru|Иосиф Сталин}}<br />{{lang|ka|იოსებ სტალინი}}</small> |

| nom = Joseph Staline<br /><small>{{lang|ru|Иосиф Сталин}}<br />{{lang|ka|იოსებ სტალინი}}</small> |

||

| charte = Chef de gouvernement |

| charte = Chef de gouvernement |

||

| image = |

| image = Joseph Stalin, 1950.jpg |

||

| légende = |

| légende = [[Portrait photographique]] de Joseph Staline en 1942. |

||

| fonction1 = [[Liste des dirigeants de l'Union soviétique#Présidents du Conseil des ministres de l'Union soviétique|Président du Conseil des ministres de l'URSS]] |

| fonction1 = [[Liste des dirigeants de l'Union soviétique#Présidents du Conseil des ministres de l'Union soviétique|Président du Conseil des ministres de l'URSS]] |

||

| depuis le fonction1 = |

| depuis le fonction1 = |

||

| à partir du fonction1 = {{date| |

| à partir du fonction1 = {{date|15|mars|1946}} |

||

| jusqu'au fonction1 = {{date|5|mars|1953}}<br><small>({{durée| |

| jusqu'au fonction1 = {{date|5|mars|1953}}<br><small>({{durée|15|3|1946|5|3|1953}})</small> |

||

| président 1 = [[Nikolaï Chvernik]] |

| président 1 = [[Nikolaï Chvernik]] |

||

| prédécesseur 1 = ''Fonction créée'' |

| prédécesseur 1 = ''Fonction créée'' |

||

| successeur 1 = [[Gueorgui Malenkov]] |

| successeur 1 = [[Gueorgui Malenkov]] |

||

| fonction2 = [[Liste des dirigeants de l'Union soviétique#Liste des chefs de gouvernement|Président du Conseil des commissaires du Peuple d'URSS]] |

| fonction2 = [[Liste des dirigeants de l'Union soviétique#Liste des chefs de gouvernement|Président du Conseil des commissaires du Peuple d'URSS]] |

||

| à partir du fonction2 = {{date|6|mai|1941}} |

| à partir du fonction2 = {{date|6|mai|1941}} |

||

| jusqu'au fonction2 = {{date|15|mars|1946}}<br><small>({{durée|6|5|1941|15|3|1946}})</small> |

| jusqu'au fonction2 = {{date|15|mars|1946}}<br><small>({{durée|6|5|1941|15|3|1946}})</small> |

||

| président 2 = [[Mikhaïl Kalinine]] |

| président 2 = [[Mikhaïl Kalinine]] |

||

| prédécesseur 2 = [[Viatcheslav Molotov]] |

| prédécesseur 2 = [[Viatcheslav Molotov]] |

||

| successeur 2 = ''Fonction supprimée'' |

| successeur 2 = ''Fonction supprimée'' |

||

| fonction3 = [[Parti communiste de l'Union soviétique#Dirigeants du PCUS|Secrétaire général du Comité central du Parti communiste de la RSFSR puis de l'URSS (bolchevik)]] |

| fonction3 = [[Parti communiste de l'Union soviétique#Dirigeants du PCUS|Secrétaire général du Comité central du Parti communiste de la RSFSR puis de l'URSS (bolchevik)]] |

||

| à partir du fonction3 = {{date|3|avril|1922}} |

| à partir du fonction3 = {{date|3|avril|1922}} |

||

| jusqu'au fonction3 = {{date|16|octobre|1952}}<br><small>({{durée|3|4|1922|16|10|1952}})</small> |

| jusqu'au fonction3 = {{date|16|octobre|1952}}<br><small>({{durée|3|4|1922|16|10|1952}})</small> |

||

| prédécesseur 3 = ''Fonction créée'' |

| prédécesseur 3 = ''Fonction créée'' |

||

| successeur 3 = ''Fonction supprimée''<br>[[Nikita Khrouchtchev]] <small>(indirectement)</small> |

| successeur 3 = ''Fonction supprimée''<br>[[Nikita Khrouchtchev]] <small>(indirectement)</small> |

||

| fonction4 = Membre du [[Politburo du Parti communiste de l'Union soviétique|Politburo]] |

| fonction4 = Membre du [[Politburo du Parti communiste de l'Union soviétique|Politburo]] |

||

| à partir du fonction4 = {{date|10|octobre|1917}} |

| à partir du fonction4 = {{date|10|octobre|1917}} |

||

| jusqu'au fonction4 = {{date|5|mars|1953}}<br><small>({{durée|10|10|1917|5|3|1953}})</small> |

| jusqu'au fonction4 = {{date|5|mars|1953}}<br><small>({{durée|10|10|1917|5|3|1953}})</small> |

||

| nom de naissance = Iosseb Bessarionis dse Djougachvili ([[Géorgien|géo]]) / Iossif Vissarionovitch Djougachvili ([[russe|rus]]) |

| nom de naissance = Iosseb Bessarionis dse Djougachvili ([[Géorgien|géo]]) / Iossif Vissarionovitch Djougachvili ([[russe|rus]]) |

||

| surnom = Le '' [[Vojd]]''<br>Le [[Père des peuples]]<br>Le Tyran rouge |

| surnom = Le '' [[Vojd]]''<br>Le [[Père des peuples]]<br>Le Tyran rouge |

||

| date de naissance = 18 décembre 1878 |

| date de naissance = 18 décembre 1878 |

||

| date de décès = 5 mars 1953 |

| date de décès = 5 mars 1953 |

||

| lieu de naissance = [[Gori (Géorgie)|Gori]], <!--[[Géorgie (pays)|Géorgie]]<br>(-->[[Empire russe]] |

| lieu de naissance = [[Gori (Géorgie)|Gori]], <!--[[Géorgie (pays)|Géorgie]]<br>(-->[[Empire russe]] |

||

| lieu de décès = [[Moscou]], [[République socialiste fédérative soviétique de Russie|RSFSR]] <br>([[Union des républiques socialistes soviétiques|URSS]]) |

| lieu de décès = [[Moscou]], [[République socialiste fédérative soviétique de Russie|RSFSR]] <br>([[Union des républiques socialistes soviétiques|URSS]]) |

||

| nature du décès = |

| nature du décès = |

||

| sépulture = [[Mausolée de Lénine]] (1953-1961)<br>[[Nécropole du mur du Kremlin]] (depuis 1961) |

| sépulture = [[Mausolée de Lénine]] (1953-1961)<br>[[Nécropole du mur du Kremlin]] (depuis 1961) |

||

| nationalité = [[Empire russe|Russe]] <small>(1878-1922)</small><br>[[Soviétiques|Soviétique]] <small>(1922-1953)</small> |

| nationalité = [[Empire russe|Russe]] <small>(1878-1922)</small><br>[[Soviétiques|Soviétique]] <small>(1922-1953)</small> |

||

| parti = [[Parti ouvrier social-démocrate de Russie|POSDR]] <small>(1898-1903)</small> <br>[[Parti communiste de l'Union soviétique#Dénominations du parti|POSDR(b)]] <small>(1903-1918)</small> <br>[[Parti communiste de l'Union soviétique#Dénominations du parti|PCR(b)]] <small>(1918-1925)</small><br>[[Parti communiste de l'Union soviétique#Dénominations du parti|PCP(b)]] <small>(1925-1952)</small><br>[[Parti communiste de l'Union soviétique|PCUS]] <small>(1952-1953)</small> |

| parti = [[Parti ouvrier social-démocrate de Russie|POSDR]] <small>(1898-1903)</small> <br>[[Parti communiste de l'Union soviétique#Dénominations du parti|POSDR(b)]] <small>(1903-1918)</small> <br>[[Parti communiste de l'Union soviétique#Dénominations du parti|PCR(b)]] <small>(1918-1925)</small><br>[[Parti communiste de l'Union soviétique#Dénominations du parti|PCP(b)]] <small>(1925-1952)</small><br>[[Parti communiste de l'Union soviétique|PCUS]] <small>(1952-1953)</small> |

||

| père = [[Vissarion Djougachvili]] |

| père = [[Vissarion Djougachvili]] |

||

| mère = [[Kéké Geladzé|Ekaterina Gueladzé]] |

| mère = [[Kéké Geladzé|Ekaterina Gueladzé]] |

||

| fratrie = |

| fratrie = |

||

| conjoint = [[Ekaterina Svanidzé]] <small>(1906-1907)</small><br>[[Nadejda Allilouïeva-Staline|Nadejda Allilouïeva]] <small>(1919-1932)</small> |

| conjoint = [[Ekaterina Svanidzé]] <small>(1906-1907)</small><br>[[Nadejda Allilouïeva-Staline|Nadejda Allilouïeva]] <small>(1919-1932)</small> |

||

| enfants = [[Iakov Djougachvili]] <br>[[Vassili Djougachvili]]<br>[[Svetlana Allilouïeva]]<br>[[Artyom Sergueïev]] <small>(adoptif)</small> |

| enfants = [[Iakov Djougachvili]] <br>[[Vassili Djougachvili]]<br>[[Svetlana Allilouïeva]]<br>[[Artyom Sergueïev]] <small>(adoptif)</small> |

||

| entourage = |

| entourage = |

||

| université = [[Séminaire (religion)|Séminaire]] de [[Tbilissi|Tiflis]] |

| université = [[Séminaire (religion)|Séminaire]] de [[Tbilissi|Tiflis]] |

||

| profession = |

| profession = |

||

| religion = [[Christianisme orthodoxe]] puis aucune ([[Athéisme|athée]]) |

| religion = [[Christianisme orthodoxe]] puis aucune ([[Athéisme|athée]]) |

||

| résidence = [[Kremlin de Moscou|Kremlin]]<br>[[Datcha de Kountsevo]] |

| résidence = [[Kremlin de Moscou|Kremlin]]<br>[[Datcha de Kountsevo]] |

||

| signature = Signature of Joseph Stalin.png |

| signature = Signature of Joseph Stalin.png |

||

| emblème = КПСС.svg |

| emblème = КПСС.svg |

||

| emblème2 = Coat of arms of the Soviet Union (1946-1956).svg |

| emblème2 = Coat of arms of the Soviet Union (1946-1956).svg |

||

| liste = [[Liste des dirigeants de l'Union soviétique#Liste des chefs de gouvernement|Présidents du Conseil des Ministres d'URSS]] <br>[[Parti communiste de l'Union soviétique#Dirigeants du PCUS|Dirigeants du Parti communiste de l'Union soviétique]] |

| liste = [[Liste des dirigeants de l'Union soviétique#Liste des chefs de gouvernement|Présidents du Conseil des Ministres d'URSS]] <br>[[Parti communiste de l'Union soviétique#Dirigeants du PCUS|Dirigeants du Parti communiste de l'Union soviétique]] |

||

| syndicat = |

| syndicat = |

||

}} |

}} |

||

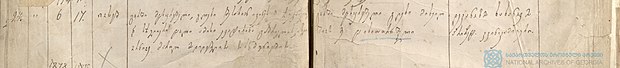

'''Joseph Staline'''<ref>En cyrillique : {{lang|ru|Иосиф Сталин}}<br />Nom de naissance en géorgien : Iosseb Bessarionis dze Djoughachvili ({{lang|ka|იოსებ ბესარიონის ძე ჯუღაშვილი}}) ; en russe : Iossif Vissarionovitch Djougachvili ({{lang|ru|Иосиф Виссарионович Джугашвили}}{{prononciation|ru-Stalin.ogg|prononciation}}).</ref>, né le {{Date de naissance|18 décembre 1878}}<ref name="naiss">Officiellement le {{Date|21|décembre|1879}}. Quoiqu'il y ait des informations contradictoires dans les sources au sujet de la date de naissance de Staline, le registre des naissances de l'église Ouspensky à Gori mentionne la naissance de Iossif Djougachvili le {{Date|18|décembre|1878}} ({{nobr|6 décembre}} selon le [[calendrier julien]] alors en vigueur)[http://state.rin.ru/cgi-bin/persona_e.pl?id=4140&id_subcat=6&r=8]. Cette date est également mentionnée sur son diplôme scolaire, sa fiche signalétique de la police tsariste, un procès-verbal d'une arrestation datée du {{nobr|18 avril 1902}} où il affirme avoir {{nobr|23 ans}}, ainsi que dans tous les documents pré-révolutionnaires existants. Staline lui-même mentionne le {{nobr|18 décembre 1878}} dans un ''curriculum vitæ'' rédigé de sa main en 1921. Cependant, à partir de 1922, cette date de naissance est changée pour le {{Date|21|décembre|1879}} ({{nobr|9 décembre}} en [[calendrier julien]]), date à laquelle sera fêté son anniversaire en [[Union des républiques socialistes soviétiques|Union soviétique]]. Le dramaturge [[Edvard Radzinsky]] suggère que ce changement fut opéré afin que la célébration du {{50e|anniversaire}} de Staline puisse se dérouler à travers tout le pays, et qu'en 1928 son pouvoir n'était pas encore suffisamment assis pour ce faire. Dans son ouvrage ''Staline'' (éd. Fayard, 2001), l'historien [[Jean-Jacques Marie]] montre en revanche qu'il avait déjà modifié sa date de naissance bien avant 1914.</ref> à [[Gori (Géorgie)|Gori]] ([[Empire russe]], actuelle [[Géorgie (pays)|Géorgie]]) et mort le {{Date de décès|5 mars 1953}} à [[Moscou]], est un [[révolution russe|révolutionnaire]] [[Bolcheviks|bolchevik]] et [[homme d'État]] [[Union des républiques socialistes soviétiques|soviétique]] d'origine [[Géorgiens|géorgienne]]. Il dirige l'[[Union des républiques socialistes soviétiques]] (URSS) à partir de la fin des {{nobr|[[années 1920]]}} jusqu'à sa mort en établissant un régime de [[dictature]] personnelle absolue de type [[Totalitarisme|totalitaire]]<ref>[[Henry Rousso]], [[Nicolas Werth]], ''[https://books.google.fr/books?id=SzUUNUTAn1MC&pg=PA61&dq=staline+dictature&cd=2#v=onepage&q=staline%20dictature&f=false Stalinisme et nazisme, histoire et mémoires comparées]'', Éditions Complexe, 1999, {{p.|61}}.</ref>. Les historiens le jugent responsable, à des degrés divers, de la mort de trois à plus de {{nobr|vingt millions}} de personnes<ref>Voir le § ''Bilan des assassinats de masse et déportations commis sous Staline''.</ref>. |

'''Joseph Staline'''<ref group ="Note">En cyrillique : {{lang|ru|Иосиф Сталин}}<br />Nom de naissance en géorgien : Iosseb Bessarionis dze Djoughachvili ({{lang|ka|იოსებ ბესარიონის ძე ჯუღაშვილი}}) ; en russe : Iossif Vissarionovitch Djougachvili ({{lang|ru|Иосиф Виссарионович Джугашвили}}{{prononciation|ru-Stalin.ogg|prononciation}}).</ref>, né le {{Date de naissance|18 décembre 1878}}<ref name="naiss" group="Note">Officiellement le {{Date|21|décembre|1879}}. Quoiqu'il y ait des informations contradictoires dans les sources au sujet de la date de naissance de Staline, le registre des naissances de l'église Ouspensky à Gori mentionne la naissance de Iossif Djougachvili le {{Date|18|décembre|1878}} ({{nobr|6 décembre}} selon le [[calendrier julien]] alors en vigueur)[http://state.rin.ru/cgi-bin/persona_e.pl?id=4140&id_subcat=6&r=8]. Cette date est également mentionnée sur son diplôme scolaire, sa fiche signalétique de la police tsariste, un procès-verbal d'une arrestation datée du {{nobr|18 avril 1902}} où il affirme avoir {{nobr|23 ans}}, ainsi que dans tous les documents pré-révolutionnaires existants. Staline lui-même mentionne le {{nobr|18 décembre 1878}} dans un ''curriculum vitæ'' rédigé de sa main en 1921. Cependant, à partir de 1922, cette date de naissance est changée pour le {{Date|21|décembre|1879}} ({{nobr|9 décembre}} en [[calendrier julien]]), date à laquelle sera fêté son anniversaire en [[Union des républiques socialistes soviétiques|Union soviétique]]. Le dramaturge [[Edvard Radzinsky]] suggère que ce changement fut opéré afin que la célébration du {{50e|anniversaire}} de Staline puisse se dérouler à travers tout le pays, et qu'en 1928 son pouvoir n'était pas encore suffisamment assis pour ce faire. Dans son ouvrage ''Staline'' (éd. Fayard, 2001), l'historien [[Jean-Jacques Marie]] montre en revanche qu'il avait déjà modifié sa date de naissance bien avant 1914.</ref> à [[Gori (Géorgie)|Gori]] ([[Empire russe]], actuelle [[Géorgie (pays)|Géorgie]]) et mort le {{Date de décès|5 mars 1953}} à [[Moscou]], est un [[révolution russe|révolutionnaire]] [[Bolcheviks|bolchevik]] et [[homme d'État]] [[Union des républiques socialistes soviétiques|soviétique]] d'origine [[Géorgiens|géorgienne]]. Il dirige l'[[Union des républiques socialistes soviétiques]] (URSS) à partir de la fin des {{nobr|[[années 1920]]}} jusqu'à sa mort en établissant un régime de [[dictature]] personnelle absolue de type [[Totalitarisme|totalitaire]]<ref>[[Henry Rousso]], [[Nicolas Werth]], ''[https://books.google.fr/books?id=SzUUNUTAn1MC&pg=PA61&dq=staline+dictature&cd=2#v=onepage&q=staline%20dictature&f=false Stalinisme et nazisme, histoire et mémoires comparées]'', Éditions Complexe, 1999, {{p.|61}}.</ref>. Les historiens le jugent responsable, à des degrés divers, de la mort de trois à plus de {{nobr|vingt millions}} de personnes<ref>Voir le § ''Bilan des assassinats de masse et déportations commis sous Staline''.</ref>. |

||

Né '''Iossif Vissarionovitch Djougachvili''', il est surnommé '''Sosso''' (diminutif de Iossif ou de Iosseb) pendant son enfance. Il se fait ensuite appeler '''Koba''' (d'après un héros populaire géorgien) par ses amis proches et dans ses premières années de militantisme clandestin au sein du [[Parti ouvrier social-démocrate de Russie]] (POSDR), auquel il adhère en {{date|1898}}. Il utilise ensuite le pseudonyme de '''Staline''', formé sur le mot russe {{Langue|ru|сталь|trans=stal}}, qui signifie « [[acier]] ». |

Né '''Iossif Vissarionovitch Djougachvili''' (en {{Lang-ka|იოსებ ბესარიონის ძე ჯუღაშვილი}}, ''Ioseb Besarionis Dze Jughashvili'' ; en {{Lang-ru|Ио́сиф Виссарио́нович Джугашви́ли}}), il est surnommé '''Sosso''' (diminutif de Iossif ou de Iosseb) pendant son enfance. Il se fait ensuite appeler '''Koba''' (d'après un héros populaire géorgien) par ses amis proches et dans ses premières années de militantisme clandestin au sein du [[Parti ouvrier social-démocrate de Russie]] (POSDR), auquel il adhère en {{date|1898}}. Il utilise ensuite le pseudonyme de '''Staline''', formé sur le mot russe {{Langue|ru|сталь|trans=stal}}, qui signifie « [[acier]] ». |

||

Acteur marginal de la [[révolution d'Octobre]], il étend peu à peu son influence politique pendant la [[guerre civile russe]], tissant des liens étroits avec la police politique, la [[Tchéka]], et devenant, en {{date|1922}}, secrétaire général du [[Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique|Comité central]] du [[Parti communiste de l'Union soviétique|Parti communiste]]. Après la mort de [[Vladimir Ilitch Lénine|Lénine]] en {{date|1924}}, il mène un jeu patient d'intrigues souterraines et d'alliances successives avec les diverses factions du Parti, et supplante un à un ses rivaux politiques, contraints à l’exil ou évincés des instances dirigeantes. |

Acteur marginal de la [[révolution d'Octobre]], il étend peu à peu son influence politique pendant la [[guerre civile russe]], tissant des liens étroits avec la police politique, la [[Tchéka]], et devenant, en {{date|1922}}, secrétaire général du [[Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique|Comité central]] du [[Parti communiste de l'Union soviétique|Parti communiste]]. Après la mort de [[Vladimir Ilitch Lénine|Lénine]] en {{date|1924}}, il mène un jeu patient d'intrigues souterraines et d'alliances successives avec les diverses factions du Parti, et supplante un à un ses rivaux politiques, contraints à l’exil ou évincés des instances dirigeantes. |

||

| Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||

Il procède à la [[Collectivisation en Union soviétique|collectivisation]] intégrale des terres, décrétant la « liquidation des [[Koulak|koulaks]] en tant que classe », et industrialise l'Union soviétique à marche forcée par des [[planification économique|plans quinquennaux]] aux objectifs irréalistes et au prix d'un coût humain et social exorbitant. Son long règne est marqué par un régime de terreur et de [[délation]] paroxystiques et par la mise à mort ou l'envoi aux camps de travail du ''[[Goulag]]'' de millions de personnes, notamment au cours de la « collectivisation » des campagnes et des [[Grandes Purges]] de [[1937]]. Il pratique aussi bien des déplacements de population massifs, dont la [[déportation]] intégrale d'une quinzaine de minorités nationales, que la sédentarisation forcée non moins désastreuse de [[nomadisme|nomades]] d'[[Asie centrale]]. Il nie aussi l'existence des [[famine]]s meurtrières de [[1932]]-[[1933]] ([[Holodomor]]) et de [[1946]]-[[1947]], après les avoir en partie provoquées par une politique impitoyable de réquisitions forcées de produits agricoles dans les campagnes dont le blocus organisé empêche la fuite des populations rurales affamées et les prive de tout secours. |

Il procède à la [[Collectivisation en Union soviétique|collectivisation]] intégrale des terres, décrétant la « liquidation des [[Koulak|koulaks]] en tant que classe », et industrialise l'Union soviétique à marche forcée par des [[planification économique|plans quinquennaux]] aux objectifs irréalistes et au prix d'un coût humain et social exorbitant. Son long règne est marqué par un régime de terreur et de [[délation]] paroxystiques et par la mise à mort ou l'envoi aux camps de travail du ''[[Goulag]]'' de millions de personnes, notamment au cours de la « collectivisation » des campagnes et des [[Grandes Purges]] de [[1937]]. Il pratique aussi bien des déplacements de population massifs, dont la [[déportation]] intégrale d'une quinzaine de minorités nationales, que la sédentarisation forcée non moins désastreuse de [[nomadisme|nomades]] d'[[Asie centrale]]. Il nie aussi l'existence des [[famine]]s meurtrières de [[1932]]-[[1933]] ([[Holodomor]]) et de [[1946]]-[[1947]], après les avoir en partie provoquées par une politique impitoyable de réquisitions forcées de produits agricoles dans les campagnes dont le blocus organisé empêche la fuite des populations rurales affamées et les prive de tout secours. |

||

Dans un contexte international de plus en plus tendu par la montée en puissance de l'[[Troisième Reich|Allemagne hitlérienne]], Staline engage l'Union soviétique dans des négociations avec le régime nazi qui aboutissent, en {{nobr|[[août 1939]]}}, à la signature du [[pacte germano-soviétique]], qui jusqu'en juin 1941 fait de l'URSS une alliée de l'Allemagne nazie pendant les deux premières années de la [[Seconde Guerre mondiale]]<ref>{{Lien web|langue=en|auteur=Timothy Snyder|titre=When Stalin was Hitler's ally|url=https://www.eurozine.com/when-stalin-was-hitlers-ally/|date=08.05.2015|site=Eurozine|consulté le=13.04.2023}}.</ref>{{,}}<ref>{{Article|langue=en|auteur=Martin Kitchen|titre=Winston Churchill and the Soviet Union during the Second World War|périodique=The Historical Journal|volume=30|numéro=2|date=1987|pages=422|lire en ligne=https://www.jstor.org/stable/2639201|consulté le=13.04.2023}}.</ref>{{,}}<ref>{{Ouvrage| |

Dans un contexte international de plus en plus tendu par la montée en puissance de l'[[Troisième Reich|Allemagne hitlérienne]], Staline engage l'Union soviétique dans des négociations avec le régime nazi qui aboutissent, en {{nobr|[[août 1939]]}}, à la signature du [[pacte germano-soviétique]], qui jusqu'en juin 1941 fait de l'URSS une alliée de l'Allemagne nazie pendant les deux premières années de la [[Seconde Guerre mondiale]]<ref>{{Lien web|langue=en|auteur=Timothy Snyder|titre=When Stalin was Hitler's ally|url=https://www.eurozine.com/when-stalin-was-hitlers-ally/|date=08.05.2015|site=Eurozine|consulté le=13.04.2023}}.</ref>{{,}}<ref>{{Article|langue=en|auteur=Martin Kitchen|titre=Winston Churchill and the Soviet Union during the Second World War|périodique=The Historical Journal|volume=30|numéro=2|date=1987|pages=422|lire en ligne=https://www.jstor.org/stable/2639201|consulté le=13.04.2023}}.</ref>{{,}}<ref>{{Ouvrage|auteur1=Philippe Meyer|titre=Baltiques|sous-titre=Histoire d'une mer d'ambre|lieu=Paris|éditeur=[[Éditions Perrin|Perrin]]|année=2013|passage=403|isbn=}}.</ref>{{,}}<ref>{{Lien web|langue=ru|auteur1=Тарас Паньо|auteur2=Екатерина Щеткина|titre=Роман Шпорлюк: "История – дело историков, а не министров и комиссаров"|url=https://zn.ua/SOCIUM/roman_shporlyuk_istoriya__delo_istorikov,_a_ne_ministrov_i_komissarov.html|date=06.08.2010|site=Зеркало недели|consulté le=13.04.2023}}.</ref>. La [[Relations économiques entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie|coopération économique entre les deux pays]] entreprise après la signature des {{page h'|Accord commercial germano-soviétique|accords commerciaux germano-soviétiques}} est brutalement interrompue par l'[[Opération Barbarossa|invasion allemande]] de l'Union soviétique en {{nobr|[[juin 1941]]}}, précipitant cette dernière dans la [[Seconde Guerre mondiale|guerre]] [[Accord anglo-soviétique|aux côtés du Royaume-Uni]], alors seul face à l'Allemagne nazie. La victoire militaire finale dans un conflit qui a mis l'URSS au bord du gouffre, et dont la [[bataille de Stalingrad]] est un tournant majeur, confère à Staline un prestige international retentissant et lui permet d'affirmer son emprise sur un [[Empire soviétique|empire]] s'étendant de la [[Allemagne de l'Ouest|frontière occidentale]] de la [[République démocratique allemande|RDA]] à l'[[océan Pacifique]]. |

||

Joseph Staline est également l'auteur de textes exposant ses conceptions du [[marxisme]] et du [[léninisme]], qui contribuent à fixer pour des décennies, au sein des courants communistes liés à l'URSS, l'orthodoxie [[marxisme-léninisme|marxiste-léniniste]]. Sa pratique politique et ses conceptions idéologiques sont désignées sous le terme de [[stalinisme]]. |

Joseph Staline est également l'auteur de textes exposant ses conceptions du [[marxisme]] et du [[léninisme]], qui contribuent à fixer pour des décennies, au sein des courants communistes liés à l'URSS, l'orthodoxie [[marxisme-léninisme|marxiste-léniniste]]. Sa pratique politique et ses conceptions idéologiques sont désignées sous le terme de [[stalinisme]]. |

||

| Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||

== Jeunesse et formation == |

== Jeunesse et formation == |

||

[[ |

[[Fichier:Joseph Stalin birth registration crop.jpg|thumb|upright=2.8|left|La naissance de Ioseb, dans le registre des naissances de Gori.]] |

||

{{clr|left}} |

{{clr|left}} |

||

Joseph Staline est né le {{Date|18|décembre|1878}}<ref name="naiss" /> dans la ville [[Géorgie (pays)|géorgienne]] de [[Gori (Géorgie)|Gori]], alors dans le [[gouvernement de Tiflis]] ([[Empire russe]]), troisième enfant et seul survivant de sa fratrie au sein d'une famille pauvre. |

Joseph Staline est né le {{Date|18|décembre|1878}}<ref name="naiss" group="Note"/> dans la ville [[Géorgie (pays)|géorgienne]] de [[Gori (Géorgie)|Gori]], alors dans le [[gouvernement de Tiflis]] ([[Empire russe]]), troisième enfant et seul survivant de sa fratrie au sein d'une famille pauvre. |

||

Le père<ref>La paternité discutée de Vissarion est étudiée dans {{harvsp|Sebag Montefiore|2008|p=57}}.</ref> de Staline, [[Vissarion Djougachvili]] (prénom parfois aussi retranscrit Besarion), est un ouvrier cordonnier qui sombre dans l'[[alcoolisme]] et qui le bat<ref name="Minassian1996">Taline Ter Minassian, [https://www.persee.fr/doc/receo_0338-0599_1996_num_27_3_2807 Jean-Jacques Marie, Staline (compte-rendu)], ''Revue d'études comparatives Est-Ouest'', Année 1996, 27-3, {{p.|180-183}}</ref>. Il est originaire d'un village du Nord de la [[Géorgie (pays)|Géorgie]], Djougha (d'où son nom) et on lui prête des origines [[Ossétie|ossètes]]. Sa mère, [[Kéké Geladzé|Ekaterina Gavrilovna Gueladzé]], est une couturière d'[[Ossétie]]. Fervente [[Christianisme orthodoxe|orthodoxe]], abandonnée par son mari, elle pousse son fils, {{citation|garnement des rues […] d’une intelligence exceptionnelle}}{{sfn|Montefiore, la cour du tsar rouge, t. I}}, vers la [[Prêtre orthodoxe|prêtrise]] et finance difficilement ses études. De sa jeunesse, Staline resta {{citation|traumatisé par la violence, l’insécurité et la méfiance, mais inspiré par les traditions locales de dogmatisme religieux, de vendetta et de brigandage romantique}}{{sfn|Montefiore, la cour du tsar rouge, t. I}}. À cette période, sa famille habite au 10 de la rue de la Cathédrale à [[Gori (Géorgie)|Gori]]<ref>''Staline'' de [[Jean Elleinstein]].</ref>. |

Le père<ref>La paternité discutée de Vissarion est étudiée dans {{harvsp|Sebag Montefiore|2008|p=57}}.</ref> de Staline, [[Vissarion Djougachvili]] (prénom parfois aussi retranscrit Besarion), est un ouvrier cordonnier qui sombre dans l'[[alcoolisme]] et qui le bat<ref name="Minassian1996">Taline Ter Minassian, [https://www.persee.fr/doc/receo_0338-0599_1996_num_27_3_2807 Jean-Jacques Marie, Staline (compte-rendu)], ''Revue d'études comparatives Est-Ouest'', Année 1996, 27-3, {{p.|180-183}}</ref>. Il est originaire d'un village du Nord de la [[Géorgie (pays)|Géorgie]], Djougha (d'où son nom) et on lui prête des origines [[Ossétie|ossètes]]. Sa mère, [[Kéké Geladzé|Ekaterina Gavrilovna Gueladzé]], est une couturière d'[[Ossétie]]. Fervente [[Christianisme orthodoxe|orthodoxe]], abandonnée par son mari, elle pousse son fils, {{citation|garnement des rues […] d’une intelligence exceptionnelle}}{{sfn|Montefiore, la cour du tsar rouge, t. I}}, vers la [[Prêtre orthodoxe|prêtrise]] et finance difficilement ses études. De sa jeunesse, Staline resta {{citation|traumatisé par la violence, l’insécurité et la méfiance, mais inspiré par les traditions locales de dogmatisme religieux, de vendetta et de brigandage romantique}}{{sfn|Montefiore, la cour du tsar rouge, t. I}}. À cette période, sa famille habite au 10 de la rue de la Cathédrale à [[Gori (Géorgie)|Gori]]<ref>''Staline'' de [[Jean Elleinstein]].</ref>. |

||

| Ligne 85 : | Ligne 85 : | ||

Après avoir brillamment réussi ses examens, Iossif Djougachvili entre en [[1894]]<ref>Son inscription remonterait aux alentours du {{date|15|août|1894}} {{harv|Sebag Montefiore|2008|p=86}}.</ref> au séminaire de [[Tbilissi|Tiflis]] et y reste jusqu'à l'âge de 20 ans. Il y suit un enseignement secondaire général avec une forte connotation religieuse. Surnommée le « Sac de pierre », l'école a sinistre réputation{{sfn|Sebag Montefiore|2008|p=89}}. Rapidement, le jeune Djougachvili devient [[Athéisme|athée]]{{sfn|Sebag Montefiore|2008|p=100}} et commence à se montrer rebelle à l'autorité du séminaire. Il reçoit de nombreuses punitions pour lecture de livres interdits (entre autres, ''[[Les Travailleurs de la mer]]'' de [[Victor Hugo]]{{sfn|Sebag Montefiore|2008|p=98}}) et en août [[1898]] s'inscrit à la branche locale du [[Parti ouvrier social-démocrate de Russie]] (POSDR)<ref>Simon Sebag Montefiore, ''Le Jeune Staline'', {{p.}}103. M. Montefiore mentionne 1899 comme année d’entrée de Staline au POSDR dans son ouvrage ''La cour du tsar rouge''</ref>. Malgré les faveurs que lui accorde le recteur du séminaire, il en est expulsé en mai [[1899]], officiellement pour absence à l'examen de lectures [[Bible|bibliques]]. {{Citation|Je fus renvoyé pour propagande marxiste}}{{sfn|Sebag Montefiore|2008|p=108}}, se vantera par la suite l'ex-séminariste. |

Après avoir brillamment réussi ses examens, Iossif Djougachvili entre en [[1894]]<ref>Son inscription remonterait aux alentours du {{date|15|août|1894}} {{harv|Sebag Montefiore|2008|p=86}}.</ref> au séminaire de [[Tbilissi|Tiflis]] et y reste jusqu'à l'âge de 20 ans. Il y suit un enseignement secondaire général avec une forte connotation religieuse. Surnommée le « Sac de pierre », l'école a sinistre réputation{{sfn|Sebag Montefiore|2008|p=89}}. Rapidement, le jeune Djougachvili devient [[Athéisme|athée]]{{sfn|Sebag Montefiore|2008|p=100}} et commence à se montrer rebelle à l'autorité du séminaire. Il reçoit de nombreuses punitions pour lecture de livres interdits (entre autres, ''[[Les Travailleurs de la mer]]'' de [[Victor Hugo]]{{sfn|Sebag Montefiore|2008|p=98}}) et en août [[1898]] s'inscrit à la branche locale du [[Parti ouvrier social-démocrate de Russie]] (POSDR)<ref>Simon Sebag Montefiore, ''Le Jeune Staline'', {{p.}}103. M. Montefiore mentionne 1899 comme année d’entrée de Staline au POSDR dans son ouvrage ''La cour du tsar rouge''</ref>. Malgré les faveurs que lui accorde le recteur du séminaire, il en est expulsé en mai [[1899]], officiellement pour absence à l'examen de lectures [[Bible|bibliques]]. {{Citation|Je fus renvoyé pour propagande marxiste}}{{sfn|Sebag Montefiore|2008|p=108}}, se vantera par la suite l'ex-séminariste. |

||

En décembre [[1901]], il quitte [[Tbilissi]] pour [[Batoumi]] et travaille pour l'organisation social-démocrate. Le {{Date|6|avril|1902}}, il est arrêté et emprisonné durant un an à [[Batoumi]] et six mois à la prison de [[Koutaïssi|Koutaïs]]. Il est envoyé en exil en [[Sibérie]] pour trois ans |

En décembre [[1901]], il quitte [[Tbilissi]] pour [[Batoumi]] et travaille pour l'organisation social-démocrate. Le {{Date|6|avril|1902}}, il est arrêté et emprisonné durant un an à [[Batoumi]] et six mois à la prison de [[Koutaïssi|Koutaïs]]. Il est envoyé en exil en [[Sibérie]] pour trois ans ; il arrive à {{Lien|trad=Novaya Uda, Irkutsk Oblast|fr=Novaya Ouda|texte=Novaya Ouda}} dans la province d'[[Irkoutsk]] en décembre [[1903]] et y reste en assignation à résidence jusqu'en janvier [[1904]]<ref>''Staline'' de [[Jean Elleinstein]], {{p.|115}}.</ref>. |

||

== Révolution et clandestinité == |

== Révolution et clandestinité == |

||

[[ |

[[Fichier:Stalin 1902-1.jpg|thumb|upright|Staline en 1902.]] |

||

[[Fichier:Stalin mugshot.jpg|vignette|[[Photographie d'identité judiciaire]] de Staline à la suite de son arrestation à [[Bakou]], en 1910.]] |

[[Fichier:Stalin mugshot.jpg|vignette|[[Photographie d'identité judiciaire]] de Staline à la suite de son arrestation à [[Bakou]], en 1910.]] |

||

Iossif Djougachvili commence alors sa carrière de révolutionnaire sous le surnom de ''Koba''<ref>Koba (Ours) : héros du ''Patricide'', roman de l'écrivain géorgien [[Alexandre Kazbegui]], qui a une forte influence sur Staline, qu’il avait découvert au séminaire {{harv|Sebag Montefiore|2008|p=99}}.</ref>. Il se fait arrêter à de nombreuses reprises. En [[1907]], il est impliqué dans des [[Attaque à main armée|braquages de banques]] sanglants<ref>Le {{date|13|juin|1907}} (calendrier julien), plus de 40 personnes sont tuées lors de l'attaque de la banque d'État de [[Tbilissi]]. ({{harvsp|Sebag Montefiore|2008|p=31}}, {{en}} [http://www.simonsebagmontefiore.com/Young-Stalin-Extract.pdf « prologue : the bank-robbery »], {{p.|10}}, et la recension d'Andrew Nagorski, « {{en}} [http://www.newsweek.com/id/62037?tid=relatedcl New Stalin, Old Stalin, Same Stalin] », ''Newsweek'', 25 octobre 2007.</ref> servant à financer le Parti<ref>Dominique Venner, ''Le Siècle de 1914 : utopies, guerres et révolutions en Europe au {{s-|XX}}'', Pygmalion, 2006, 408 pages, {{p.}} 125 {{ISBN|978-2-85704-832-9}}.</ref>{{,}}<ref>[[Stéphane Courtois]], « [http://www.asmp.fr/travaux/communications/2003/courtois.htm Comment comprendre Staline] », [[Académie des sciences morales et politiques]], séance du lundi 24 février 2003.</ref>, comme le braquage commis à [[Tbilissi]], en juin, qui rapporte {{unité|250000}} ou {{unité|350000|[[rouble]]s}}<ref>Jean Benoît, ''Staline'', Resma, 1969, 301 pages, {{p.}} 46, qui précise qu'un « autre eut pour théâtre le vapeur ''Nicolas-II'', ancré à [[Bakou]] » et que « le vrai rôle de Staline dans ces coups de force fut longtemps dissimulé ».</ref>. |

Iossif Djougachvili commence alors sa carrière de révolutionnaire sous le surnom de ''Koba''<ref>Koba (Ours) : héros du ''Patricide'', roman de l'écrivain géorgien [[Alexandre Kazbegui]], qui a une forte influence sur Staline, qu’il avait découvert au séminaire {{harv|Sebag Montefiore|2008|p=99}}.</ref>. Il se fait arrêter à de nombreuses reprises. En [[1907]], il est impliqué dans des [[Attaque à main armée|braquages de banques]] sanglants<ref>Le {{date|13|juin|1907}} (calendrier julien), plus de 40 personnes sont tuées lors de l'attaque de la banque d'État de [[Tbilissi]]. ({{harvsp|Sebag Montefiore|2008|p=31}}, {{en}} [http://www.simonsebagmontefiore.com/Young-Stalin-Extract.pdf « prologue : the bank-robbery »], {{p.|10}}, et la recension d'Andrew Nagorski, « {{en}} [http://www.newsweek.com/id/62037?tid=relatedcl New Stalin, Old Stalin, Same Stalin] », ''Newsweek'', 25 octobre 2007.</ref> servant à financer le Parti<ref>Dominique Venner, ''Le Siècle de 1914 : utopies, guerres et révolutions en Europe au {{s-|XX}}'', Pygmalion, 2006, 408 pages, {{p.}} 125 {{ISBN|978-2-85704-832-9}}.</ref>{{,}}<ref>[[Stéphane Courtois]], « [http://www.asmp.fr/travaux/communications/2003/courtois.htm Comment comprendre Staline] », [[Académie des sciences morales et politiques]], séance du lundi 24 février 2003.</ref>, comme le braquage commis à [[Tbilissi]], en juin, qui rapporte {{unité|250000}} ou {{unité|350000|[[rouble]]s}}<ref>Jean Benoît, ''Staline'', Resma, 1969, 301 pages, {{p.}} 46, qui précise qu'un « autre eut pour théâtre le vapeur ''Nicolas-II'', ancré à [[Bakou]] » et que « le vrai rôle de Staline dans ces coups de force fut longtemps dissimulé ».</ref>. |

||

| Ligne 98 : | Ligne 98 : | ||

{{Citation bloc|Lorsque je le comparais aux autres dirigeants de notre Parti, il me semble toujours que les compagnons de lutte de Lénine – [[Gueorgui Plekhanov|Plekhanov]], [[Julius Martov|Martov]], [[Pavel Axelrod|Axelrod]] et d’autres encore – étaient moins grands que lui d’une tête ; que Lénine comparé à eux, n’était pas simplement un des dirigeants, mais un dirigeant de type supérieur, un aigle des montagnes, sans peur dans la lutte et menant hardiment le Parti en avant, dans les chemins inexplorés du mouvement révolutionnaire russe […] {{référence souhaitée}}}} |

{{Citation bloc|Lorsque je le comparais aux autres dirigeants de notre Parti, il me semble toujours que les compagnons de lutte de Lénine – [[Gueorgui Plekhanov|Plekhanov]], [[Julius Martov|Martov]], [[Pavel Axelrod|Axelrod]] et d’autres encore – étaient moins grands que lui d’une tête ; que Lénine comparé à eux, n’était pas simplement un des dirigeants, mais un dirigeant de type supérieur, un aigle des montagnes, sans peur dans la lutte et menant hardiment le Parti en avant, dans les chemins inexplorés du mouvement révolutionnaire russe […] {{référence souhaitée}}}} |

||

En mai [[1907]] il se rend à [[Londres]] pour assister au {{5e}} congrès du Parti social-démocrate. Au retour il passe par l'Allemagne où il rencontre [[Vladimir Ilitch Lénine|Lénine]] à [[Leipzig]]. Après la mort de sa première femme [[Ekaterina Svanidzé|Kato]], il se réfugie temporairement chez sa future belle-famille, les Allilouïev, à [[Saint- |

En mai [[1907]] il se rend à [[Londres]] pour assister au {{5e}} congrès du Parti social-démocrate. Au retour il passe par l'Allemagne où il rencontre [[Vladimir Ilitch Lénine|Lénine]] à [[Leipzig]]. Après la mort de sa première femme [[Ekaterina Svanidzé|Kato]], il se réfugie temporairement chez sa future belle-famille, les Allilouïev, à [[Saint-Pétersbourg]]. Le {{Date|7|avril|1908}} il est arrêté à [[Bakou]], il reste sur place à la prison de [[Bayil]] jusqu'en {{date-|novembre 1908}} et est transféré dans la région de [[Vologda]]. En 1908, il est transféré à [[Solvytchegodsk]]. Durant son transfert il contracte le [[typhus]]. {{douteux|Il s'évade en mars 1909<ref>''Staline'', [[Jean Elleinstein]], {{p.|129}}.</ref>|Simon Sebag Montefiore, dans ''La cour du tsar rouge'', le mentionne toujours à Solvytchegodsk en janvier 1910, quand il s’installe dans la maison d’une veuve, Maria Kouzakova, qui lui donna un fils|date=4 février 2020}}. Il revient à Pétersbourg en 1912 où il rencontre pour la première fois, en la personne de son logeur, [[Viatcheslav Molotov|Viatcheslav Skriabine]], connu par ses camarades sous le pseudonyme de ''Molotov'' — le marteau{{sfn|Montefiore, la cour du tsar rouge, t. I}}. C’est également à cette période qu’il est coopté au [[Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique|comité central]] du tout nouveau [[Parti communiste de l'Union soviétique|parti communiste]], lors de son congrès fondateur de Prague{{sfn|Montefiore, la cour du tsar rouge, t. I}}. Le {{Date-|5|mai|1912}}, il est arrêté à Saint-Pétersbourg. Il est déporté en [[Sibérie]], à {{lien|langue=ru|trad=Нарым|fr=Narym (ville)|texte=Narym}}. Il s'évade le {{date-|13 septembre}} et retourne à [[Moscou]]. |

||

En [[1911]], Lénine parle de lui comme du « merveilleux Géorgien », mais en 1915, dans une lettre à [[Maxime Gorki]], il a oublié son nom<ref>''Chronique de Joseph Staline'', Éditions Chroniques, 1995.</ref>. En {{date-|novembre 1912}}, Staline séjourne à [[Cracovie]], où il retrouve Lénine. Le fruit de cette rencontre est un article expliquant la position du parti bolchevique sur le [[Groupes ethniques d'Union soviétique|problème des nationalités]]. Lénine, qui profite de ce travail pour évaluer Staline, lui accorde dès lors sa confiance. Début 1913, il se trouve à [[Vienne (Autriche)|Vienne]], en même temps que |

En [[1911]], Lénine parle de lui comme du « merveilleux Géorgien », mais en 1915, dans une lettre à [[Maxime Gorki]], il a oublié son nom<ref>''Chronique de Joseph Staline'', Éditions Chroniques, 1995.</ref>. En {{date-|novembre 1912}}, Staline séjourne à [[Cracovie]], où il retrouve Lénine. Le fruit de cette rencontre est un article expliquant la position du parti bolchevique sur le [[Groupes ethniques d'Union soviétique|problème des nationalités]]. Lénine, qui profite de ce travail pour évaluer Staline, lui accorde dès lors sa confiance. Début 1913, il se trouve à [[Vienne (Autriche)|Vienne]], en même temps que Trotski, sous le faux nom de Stavros Papadopoulos (une [[:commons:Category:Gedenktafel für Josef Stalin (Wien, Schönbrunner Schlossstraße 30)|plaque se trouve sur la maison]] dans laquelle il a séjourné)<ref>[https://www.bbc.com/news/magazine-21859771 "1913: When Hitler, Trotsky, Tito, Freud and Stalin all lived in the same place"], bbc.com, 18 avril 2013.</ref>{{,}}<ref>[https://www.radiofrance.fr/franceculture/vienne-1913-1899735 "Vienne 1913"] par Alexis Ipatovtsev, France Culture.</ref>{{,}}<ref group ="Note">En 2013, plusieurs médias évoqueront la résidence simultanée à Vienne en 1913 de Joseph Staline, [[Léon Trotski]], [[Adolf Hitler]] et [[Josip Broz Tito|Josip Broz]], futur Tito.</ref>. Ensuite Staline ne quittera plus la Russie avant 1943, pour la [[conférence de Téhéran]]{{sfn|Montefiore, la cour du tsar rouge, t. I}}. |

||

Son dernier pseudonyme, Staline, apparaît publiquement pour la première fois le {{Date-|25|janvier|1913}}, dans la signature « K. Staline », à la fin de son article |

Son dernier pseudonyme, Staline, apparaît publiquement pour la première fois le {{Date-|25|janvier|1913}}, dans la signature « K. Staline », à la fin de son article ''[[Le Marxisme et la Question nationale]]'' dans le journal ''[[Pravda|La Pravda]]''. Le mot ''stal'' veut dire [[acier]] en [[russe]]<ref>''Staline'', [[Jean Elleinstein]], {{p.|137}}.</ref>. Cet article l'ayant fait connaître des militants bolcheviks et établi sa réputation dans le parti, il conservera ce nom pour le restant de sa vie<ref>{{Ouvrage|langue=en|auteur1=Simon Sebag Montefiore|titre=Young Stalin|lieu=Londres|éditeur=Vintage|année=2007|pages totales=528|passage=267-267|isbn=9781400096138|consulté le=4 mai 2023}}</ref>. |

||

[[Image:Stalin in exile 1915 Colour.jpg|thumb|upright|Staline en exil, 1915.]] |

[[Image:Stalin in exile 1915 Colour.jpg|thumb|upright|Staline en exil, 1915.]] |

||

Le {{douteux|{{Date|8|mars|1913}}|Simon Sebag Montefiore situe l’arrestation en février}}, il est arrêté à [[Saint-Pétersbourg]], où il est détenu six mois avant d'être condamné à quatre ans de déportation en [[Sibérie]], en {{date-|juillet 1913}} ; cette peine relativement légère alimente encore des soupçons : Staline était-il un des nombreux [[Agent double|agents doubles]] de l’[[Okhrana]] au sein du mouvement bolchevique{{sfn|Montefiore, la cour du tsar rouge, t. I}} ? Quoi qu’il en soit, il arrive à [[Krasnoïarsk]] en [[1914]] puis réside à [[Koureïka (ville)|Koureïka]] jusqu'en {{date-|octobre 1916}}<ref name="Elleinstein p140">''Staline'', [[Jean Elleinstein]], {{p.|140}}.</ref>. Les lettres qu’il envoie durant cet exil sont {{citation|pitoyables}}{{selon qui}}, mais il en parle ultérieurement comme de l’une des périodes les plus heureuses de sa vie, faite de pêche, de chasse et d’expéditions sauvages{{sfn|Montefiore, la cour du tsar rouge, t. I}}. |

Le {{douteux|{{Date|8|mars|1913}}|Simon Sebag Montefiore situe l’arrestation en février}}, il est arrêté à [[Saint-Pétersbourg]], où il est détenu six mois avant d'être condamné à quatre ans de déportation en [[Sibérie]], en {{date-|juillet 1913}} ; cette peine relativement légère alimente encore des soupçons : Staline était-il un des nombreux [[Agent double|agents doubles]] de l’[[Okhrana]] au sein du mouvement bolchevique{{sfn|Montefiore, la cour du tsar rouge, t. I}} ? Quoi qu’il en soit, il arrive à [[Krasnoïarsk]] en [[1914]] puis réside à [[Koureïka (ville)|Koureïka]] jusqu'en {{date-|octobre 1916}}<ref name="Elleinstein p140">''Staline'', [[Jean Elleinstein]], {{p.|140}}.</ref>. Les lettres qu’il envoie durant cet exil sont {{citation|pitoyables}}{{selon qui}}, mais il en parle ultérieurement comme de l’une des périodes les plus heureuses de sa vie, faite de pêche, de chasse et d’expéditions sauvages{{sfn|Montefiore, la cour du tsar rouge, t. I}}. |

||

| Ligne 111 : | Ligne 111 : | ||

=== Communisme de guerre (1917-1922) === |

=== Communisme de guerre (1917-1922) === |

||

[[Fichier:Stalin 1917-1.2.jpg|gauche|vignette|Joseph Staline en 1917.]] |

[[Fichier:Stalin 1917-1.2.jpg|gauche|vignette|Joseph Staline en 1917.]] |

||

Après la chute du [[tsar]]isme et l'abdication de [[Nicolas II]] lors de la [[révolution de Février]] [[1917]], Staline, dès son retour de [[Sibérie]] le {{date|12|mars|1917}}, prend en main la direction du Parti à [[Saint-Pétersbourg| |

Après la chute du [[tsar]]isme et l'abdication de [[Nicolas II]] lors de la [[révolution de Février]] [[1917]], Staline, dès son retour de [[Sibérie]] le {{date|12|mars|1917}}, prend en main la direction du Parti à [[Saint-Pétersbourg|Petrograd]], ainsi qu’un poste de rédacteur à la [[Pravda]]. Il prône alors la politique du « soutien critique » au [[Gouvernement provisoire (Russie)|gouvernement provisoire]] d'[[Alexandre Kerenski]], contrairement à [[Viatcheslav Molotov|Molotov]], défenseur d’une politique hostile à ce gouvernement{{sfn|Montefiore, la cour du tsar rouge, t. I}}. Néanmoins, dès le retour d'exil de [[Vladimir Ilitch Lénine|Lénine]], il se range très rapidement aux ''[[Thèses d'avril]]''. Celles-ci avancent l'idée que la tâche des [[Bolcheviks|bolchevik]]s est de préparer la révolution [[socialisme|socialiste]], seule à même, selon [[Vladimir Ilitch Lénine|Lénine]], de donner le pouvoir au peuple et d'arrêter la guerre. À l'été [[1917]], il est membre fondateur du [[Politburo du Parti communiste de l'Union soviétique|Politburo]] avec [[Léon Trotski]] ; il commence alors à percevoir Trotski comme un obstacle à sa carrière{{sfn|Montefiore, la cour du tsar rouge, t. I}}. Il aide Lénine lors de sa fuite en [[Finlande]], le dissimulant et l’escortant jusqu’à sa mise en sécurité{{sfn|Montefiore, la cour du tsar rouge, t. I}}. |

||

Exécutant dévoué, Staline ne joue aucun rôle de premier plan dans la [[révolution d'Octobre]] mais il a l'habileté, depuis son adhésion, de s'aligner systématiquement sur les positions de Lénine. Cela lui permet bien plus tard de reprocher comme des crimes à ses camarades la moindre divergence antérieure avec Lénine. Il est également intermédiaire de nombre de communications de Lénine entre les deux révolutions ; en effet, les autres bolcheviks le considèrent moins intéressant pour la police{{sfn|Montefiore, la cour du tsar rouge, t. I}}. |

Exécutant dévoué, Staline ne joue aucun rôle de premier plan dans la [[révolution d'Octobre]] mais il a l'habileté, depuis son adhésion, de s'aligner systématiquement sur les positions de Lénine. Cela lui permet bien plus tard de reprocher comme des crimes à ses camarades la moindre divergence antérieure avec Lénine. Il est également intermédiaire de nombre de communications de Lénine entre les deux révolutions ; en effet, les autres bolcheviks le considèrent moins intéressant pour la police{{sfn|Montefiore, la cour du tsar rouge, t. I}}. |

||

| Ligne 117 : | Ligne 117 : | ||

Staline, d'origine géorgienne, est nommé « commissaire aux [[Nationalités en Union soviétique|nationalités]] » dans le [[Conseil des commissaires du peuple (URSS)|Conseil des commissaires du Peuple]]. |

Staline, d'origine géorgienne, est nommé « commissaire aux [[Nationalités en Union soviétique|nationalités]] » dans le [[Conseil des commissaires du peuple (URSS)|Conseil des commissaires du Peuple]]. |

||

[[Fichier:Stalin 1920-1.jpg|vignette|redresse|Joseph Staline en 1920.]] |

[[Fichier:Stalin 1920-1.jpg|vignette|redresse|Joseph Staline en 1920.]] |

||

Pendant la [[guerre civile russe]], il est commissaire bolchevique à [[Volgograd|Tsaritsyne]] (future [[Volgograd|Stalingrad]]), se faisant remarquer par sa propension à attribuer à des « saboteurs » tous les problèmes rencontrés, par sa méfiance viscérale des « experts » et autres « spécialistes bourgeois » « recyclés » par le nouveau régime, méfiance qui ne le quittera jamais, et par son absence complète de sentiment lorsqu'il prend des mesures radicales et ordonne des exécutions en nombre. Il s'y heurte déjà à [[Léon Trotski]], chef suprême de l'[[Armée rouge]]<ref> |

Pendant la [[guerre civile russe]], il est commissaire bolchevique à [[Volgograd|Tsaritsyne]] (future [[Volgograd|Stalingrad]]), se faisant remarquer par sa propension à attribuer à des « saboteurs » tous les problèmes rencontrés, par sa méfiance viscérale des « experts » et autres « spécialistes bourgeois » « recyclés » par le nouveau régime, méfiance qui ne le quittera jamais, et par son absence complète de sentiment lorsqu'il prend des mesures radicales et ordonne des exécutions en nombre. Il s'y heurte déjà à [[Léon Trotski]], chef suprême de l'[[Armée rouge]]<ref>{{Ouvrage |langue=fr |prénom1=Pierre |nom1=Broué |lien auteur1=Pierre Broué |titre=Trotski |éditeur=[[Librairie Arthème Fayard|Fayard]] |année=1986 |passage=p.260-261 |isbn=}}.</ref>, qui défend le « recyclage » de ces spécialistes que Staline exécute dès qu’il en a l’occasion. Staline y apprend également à utiliser la mort comme instrument politique, et confie : {{citation|La mort résout tous les problèmes. Plus d’homme, plus de problème.}}{{sfn|Montefiore, la cour du tsar rouge, t. I}}. Il prend le contrôle de l’Armée rouge engagée à Tsaritsyne, se confrontant ainsi de plus en plus souvent à Trotski. |

||

C'est aussi à Tsaritsyne qu'il se forge un clan de fidèles qui l'aideront vers la marche au pouvoir : les chefs de la cavalerie rouge [[Kliment Vorochilov]] et [[Semion Boudienny]] en premier lieu, bientôt rejoints par des compatriotes du [[Caucase]] ([[Grigory Ordjonikidze]]), ainsi que d'autres responsables bolcheviques unis par la détestation de Trotski. Cet épisode lui vaut d’être remarqué à nouveau et rappelé à Moscou par Lénine, qui accorde une grande valeur à l’impitoyabilité dont Staline a fait preuve, en dépit du gâchis d’hommes en découlant. C’est lors de son retour à Moscou qu’il épouse [[Nadejda Allilouïeva-Staline|Nadia]]{{sfn|Montefiore, la cour du tsar rouge, t. I}}. |

C'est aussi à Tsaritsyne qu'il se forge un clan de fidèles qui l'aideront vers la marche au pouvoir : les chefs de la cavalerie rouge [[Kliment Vorochilov]] et [[Semion Boudienny]] en premier lieu, bientôt rejoints par des compatriotes du [[Caucase]] ([[Grigory Ordjonikidze]]), ainsi que d'autres responsables bolcheviques unis par la détestation de Trotski. Cet épisode lui vaut d’être remarqué à nouveau et rappelé à Moscou par Lénine, qui accorde une grande valeur à l’impitoyabilité dont Staline a fait preuve, en dépit du gâchis d’hommes en découlant. C’est lors de son retour à Moscou qu’il épouse [[Nadejda Allilouïeva-Staline|Nadia]]{{sfn|Montefiore, la cour du tsar rouge, t. I}}. |

||

Pendant la guerre civile, Staline noue des relations étroites avec la police politique, la [[Tchéka|Tcheka]], notamment avec son fondateur et chef suprême, [[Félix Dzerjinski]]. Cette alliance avec la police, clé du futur régime stalinien, se renforce d'année en année : par exemple, Staline confie aux tchékistes la gestion et l'éducation de sa propre famille<ref>Sur la naissance du groupe de Tsaritsyne et son importance cruciale par la suite |

Pendant la guerre civile, Staline noue des relations étroites avec la police politique, la [[Tchéka|Tcheka]], notamment avec son fondateur et chef suprême, [[Félix Dzerjinski]]. Cette alliance avec la police, clé du futur régime stalinien, se renforce d'année en année : par exemple, Staline confie aux tchékistes la gestion et l'éducation de sa propre famille<ref group ="Note">Sur la naissance du groupe de Tsaritsyne et son importance cruciale par la suite, {{harvsp|Broué|1986|p=261|loc=|id=}}. Sur les liens personnels de Staline avec la police politique, {{Ouvrage|langue=fr|langue originale=en|prénom1=Simon|nom1=Sebag Montefiore|traducteur=Florence {{smcp|La Bruyère}} et Antonina {{smcp|Roubichou-Stretz}}|titre=Staline|sous-titre=La cour du tsar rouge|volume=I. 1929-1941|lieu=Paris|éditeur=[[Éditions Perrin|Perrin]]|année=2010|pages totales=723|isbn=978-2-262-03434-4}}.</ref>. |

||

En 1920, nommé [[commissaire politique]] sur le front polonais, Staline refuse de transférer sa cavalerie au général [[Mikhaïl Toukhatchevski]], faisant échouer la [[Bataille de Varsovie (1920)|bataille de Varsovie]] et entraînant la défaite soviétique dans la [[guerre soviéto-polonaise]]. Staline fait payer cet échec à Toukhatchevski durant les [[Grandes Purges]]{{sfn|Montefiore, la cour du tsar rouge, t. I}}. |

En 1920, nommé [[commissaire politique]] sur le front polonais, Staline refuse de transférer sa cavalerie au général [[Mikhaïl Toukhatchevski]], faisant échouer la [[Bataille de Varsovie (1920)|bataille de Varsovie]] et entraînant la défaite soviétique dans la [[guerre soviéto-polonaise]]. Staline fait payer cet échec à Toukhatchevski durant les [[Grandes Purges]]{{sfn|Montefiore, la cour du tsar rouge, t. I}}. |

||

| Ligne 133 : | Ligne 133 : | ||

Pour parvenir au pouvoir suprême, Staline s'appuie sur la [[bureaucratie]] naissante, sur la police, sur son clan de fidèles et sur un jeu habile d'alliances successives avec les diverses factions au sein du Parti. Pendant la guerre civile, Lénine apprécie Staline comme un exécutant efficace et discipliné, qui lui a assuré que « [sa] main ne tremble[rait] pas », mais leurs relations politiques et personnelles se dégradent sensiblement en [[1922]]-[[1923]]. Face à la dégradation de son état de santé, le Politburo enjoint à Lénine de ne pas travailler plus de dix minutes par jour. Il est, en réalité, presque captif de Staline : il ne reçoit plus d'information, ses médecins sont circonvenus, ses secrétaires intimidées, etc. Lorsque Lénine tente de travailler davantage, Staline tance vertement [[Nadejda Kroupskaïa]], l'épouse de Lénine, l’insultant et la menaçant de trouver une autre épouse à Lénine. Il tient également des propos méprisants sur elle devant ses camarades : {{citation|Pourquoi devrais-je me mettre sur mes pattes de derrière pour elle ? Coucher avec Lénine ne garantit pas automatiquement la compréhension du marxisme-léninisme. Juste parce qu’elle se sert des mêmes toilettes que Lénine…{{sfn|Montefiore, la cour du tsar rouge, t. I}}}}. |

Pour parvenir au pouvoir suprême, Staline s'appuie sur la [[bureaucratie]] naissante, sur la police, sur son clan de fidèles et sur un jeu habile d'alliances successives avec les diverses factions au sein du Parti. Pendant la guerre civile, Lénine apprécie Staline comme un exécutant efficace et discipliné, qui lui a assuré que « [sa] main ne tremble[rait] pas », mais leurs relations politiques et personnelles se dégradent sensiblement en [[1922]]-[[1923]]. Face à la dégradation de son état de santé, le Politburo enjoint à Lénine de ne pas travailler plus de dix minutes par jour. Il est, en réalité, presque captif de Staline : il ne reçoit plus d'information, ses médecins sont circonvenus, ses secrétaires intimidées, etc. Lorsque Lénine tente de travailler davantage, Staline tance vertement [[Nadejda Kroupskaïa]], l'épouse de Lénine, l’insultant et la menaçant de trouver une autre épouse à Lénine. Il tient également des propos méprisants sur elle devant ses camarades : {{citation|Pourquoi devrais-je me mettre sur mes pattes de derrière pour elle ? Coucher avec Lénine ne garantit pas automatiquement la compréhension du marxisme-léninisme. Juste parce qu’elle se sert des mêmes toilettes que Lénine…{{sfn|Montefiore, la cour du tsar rouge, t. I}}}}. |

||

[[Fichier:Ordzhonikidze, Stalin and Mikoyan, 1925.jpg|alt=Anastase Mikoyan, Joseph Staline et Grigory Ordzhonikidze à Tbilissi, en 1925.|vignette|Joseph Staline entouré de ses alliés [[Anastase Mikoïan]] et [[Grigory Ordjonikidze]] à [[Tbilissi]] en 1925.]] |

[[Fichier:Ordzhonikidze, Stalin and Mikoyan, 1925.jpg|alt=Anastase Mikoyan, Joseph Staline et Grigory Ordzhonikidze à Tbilissi, en 1925.|vignette|Joseph Staline entouré de ses alliés [[Anastase Mikoïan]] et [[Grigory Ordjonikidze]] à [[Tbilissi]] en 1925.]] |

||

Avant la mort de [[Vladimir Ilitch Lénine|Lénine]] en janvier [[1924]], Staline exerce déjà une autorité considérable. Sa fonction, apparemment technique, de secrétaire général du [[Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique|Comité central]], sa qualité de membre du [[Politburo du Parti communiste de l'Union soviétique|Politburo]] et de l'[[Orgburo]], lui permettent de maîtriser un nombre croissant de leviers de pouvoirs, dont notamment la nomination de cadres du Parti : il peut ainsi placer ses fidèles aux postes-clé de l'appareil. {{Référence nécessaire|En apparence terne et peu porté aux discours théoriques brillants, c'est un intrigant qui tient durant des années le rôle du modéré, et laisse aux divers groupes le soin de s'invectiver et de se discréditer les uns les autres, tout en tissant sa toile.|date=8 février 2021}} Maints vétérans du Parti, mais plus encore les nouveaux bureaucrates d'origine plébéienne qu'il promeut en nombre, se reconnaissent facilement en ce personnage d'apparence bonhomme, bon vulgarisateur, qui se tait à la plupart des réunions et fume tranquillement sa pipe entre deux paroles apaisantes<ref>Sur cette « [[Plèbe|plébéinaisation]] du Parti » et son rôle dans l'ascension de Staline, [[Marc Ferro]], ''Naissance et effondrement du régime soviétique'', Hachette Pluriel, 1997.</ref>. Il leur convient mieux qu'un [[Léon Trotski|Trotski]] solitaire et trop brillant{{sfn|Montefiore, la cour du tsar rouge, t. I}}, qui les critique âprement, et qui n'a pas su se tisser de réseaux dans un Parti qu'il n'a rejoint qu'en [[1917]]. |

Avant la mort de [[Vladimir Ilitch Lénine|Lénine]] en janvier [[1924]], Staline exerce déjà une autorité considérable. Sa fonction, apparemment technique, de secrétaire général du [[Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique|Comité central]], sa qualité de membre du [[Politburo du Parti communiste de l'Union soviétique|Politburo]] et de l'[[Orgburo]], lui permettent de maîtriser un nombre croissant de leviers de pouvoirs, dont notamment la nomination de cadres du Parti : il peut ainsi placer ses fidèles aux postes-clé de l'appareil. {{Référence nécessaire|En apparence terne et peu porté aux discours théoriques brillants, c'est un intrigant qui tient durant des années le rôle du modéré, et laisse aux divers groupes le soin de s'invectiver et de se discréditer les uns les autres, tout en tissant sa toile.|date=8 février 2021}} Maints vétérans du Parti, mais plus encore les nouveaux bureaucrates d'origine plébéienne qu'il promeut en nombre, se reconnaissent facilement en ce personnage d'apparence bonhomme, bon vulgarisateur, qui se tait à la plupart des réunions et fume tranquillement sa pipe entre deux paroles apaisantes<ref group ="Note">Sur cette « [[Plèbe|plébéinaisation]] du Parti » et son rôle dans l'ascension de Staline, [[Marc Ferro]], ''Naissance et effondrement du régime soviétique'', Hachette Pluriel, 1997.</ref>. Il leur convient mieux qu'un [[Léon Trotski|Trotski]] solitaire et trop brillant{{sfn|Montefiore, la cour du tsar rouge, t. I}}, qui les critique âprement, et qui n'a pas su se tisser de réseaux dans un Parti qu'il n'a rejoint qu'en [[1917]]. |

||

Cependant, Lénine redoute le clivage entre Staline et Trotski, qui pourrait mettre à mal le Parti. Mais après la mort de Lénine, Staline empêche la publication du « [[testament de Lénine]] », dans lequel ce dernier écrivait : {{Citation|Staline est trop brutal, et ce défaut parfaitement tolérable dans notre milieu et dans les relations entre nous, communistes, ne l’est pas dans les fonctions de secrétaire général. Je propose donc aux camarades d’étudier un moyen pour démettre Staline de ce poste et pour nommer à sa place une autre personne qui n’aurait en toutes choses sur le camarade Staline qu’un seul avantage, celui d’être plus tolérant, plus loyal, plus poli et plus attentif envers les camarades, d’humeur moins capricieuse, etc.<ref>Post-scriptum du [http://marxists.org/francais/rosmer/works/msl/msl00c.htm Testament de Lénine] (4 janvier 1923).</ref>}} En dépit des vœux de Lénine et de sa famille, Staline le [[Déification|sacralise]], le faisant [[Embaumement|embaumer]] et installer dans un [[Mausolée de Lénine|mausolée provisoire]] sur la [[place Rouge]]{{sfn|Montefiore, la cour du tsar rouge, t. I}}. |

Cependant, Lénine redoute le clivage entre Staline et Trotski, qui pourrait mettre à mal le Parti. Mais après la mort de Lénine, Staline empêche la publication du « [[testament de Lénine]] », dans lequel ce dernier écrivait : {{Citation|Staline est trop brutal, et ce défaut parfaitement tolérable dans notre milieu et dans les relations entre nous, communistes, ne l’est pas dans les fonctions de secrétaire général. Je propose donc aux camarades d’étudier un moyen pour démettre Staline de ce poste et pour nommer à sa place une autre personne qui n’aurait en toutes choses sur le camarade Staline qu’un seul avantage, celui d’être plus tolérant, plus loyal, plus poli et plus attentif envers les camarades, d’humeur moins capricieuse, etc.<ref>Post-scriptum du [http://marxists.org/francais/rosmer/works/msl/msl00c.htm Testament de Lénine] (4 janvier 1923).</ref>}} En dépit des vœux de Lénine et de sa famille, Staline le [[Déification|sacralise]], le faisant [[Embaumement|embaumer]] et installer dans un [[Mausolée de Lénine|mausolée provisoire]] sur la [[place Rouge]]{{sfn|Montefiore, la cour du tsar rouge, t. I}}. |

||

| Ligne 150 : | Ligne 150 : | ||

=== Prise de pouvoir et « grand tournant » === |

=== Prise de pouvoir et « grand tournant » === |

||

| ⚫ | Staline ayant pris la succession de Lénine, il abandonne peu à peu la direction collégiale pour progressivement imposer, en s'appuyant sur la [[bureaucratie]] née lors de la guerre civile, un régime [[totalitarisme|totalitaire]]. Le pouvoir oligarchique absolu est mis en place progressivement<ref group ="Note">[[Boris Souvarine]], dans sa biographie pionnière de Staline, utilise longuement le concept d'« [[oligarchie]] » dirigeante pour décrire le régime bolchevique né dès la [[révolution d'Octobre]], auquel Staline substitue son pouvoir personnel en s'appuyant sur la bureaucratie née par la suite. ''Staline. Aperçu historique du bolchevisme'', Plon, 1935.</ref>. Le processus est achevé à la fin des [[années 1930]]. |

||

[[Fichier:Bundesarchiv Bild 183-R80329, Josef Stalin.jpg|vignette|Joseph Staline fumant sa fameuse pipe [[Alfred Dunhill|Dunhill]]<ref>{{Ouvrage|auteur1=Guy Hentsch|titre=Staline négociateur. Une diplomatie de guerre|éditeur=[[Éditions La Baconnière|Éditions de la Baconnière]]|année=1967|passage=292}}.</ref>.]] |

|||

| ⚫ | Staline ayant pris la succession de Lénine, il abandonne peu à peu la direction collégiale pour progressivement imposer, en s'appuyant sur la [[bureaucratie]] née lors de la guerre civile, un régime [[totalitarisme|totalitaire]]. Le pouvoir oligarchique absolu est mis en place progressivement<ref>[[Boris Souvarine]], dans sa biographie pionnière de Staline, utilise longuement le concept d'« [[oligarchie]] » dirigeante pour décrire le régime bolchevique né dès la [[révolution d'Octobre]], auquel Staline substitue son pouvoir personnel en s'appuyant sur la bureaucratie née par la suite. ''Staline. Aperçu historique du bolchevisme'', Plon, 1935.</ref>. Le processus est achevé à la fin des [[années 1930]]. |

||

Considérant que c'est sous les formes nationales de la lutte prolétarienne que l'on peut défendre avec succès les intérêts internationaux du prolétariat (« La théorie léniniste de la révolution est en même temps la théorie du développement de la révolution mondiale »<ref>{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=J. Staline|titre=Les questions du léninisme|lieu=Moscou|éditeur=Editions en langues étrangères|année=1947|pages totales=639|passage=114}}.</ref>), ce qui en amène certains à estimer qu'il fut peu porté sur l'[[internationalisme]], Staline désigne sa politique sous le nom de « [[marxisme-léninisme]] » et de « [[socialisme dans un seul pays]] ». Presque jamais sorti de Russie, méprisant envers le [[Internationale communiste|Komintern]] (« la boutique »<ref>L'agent du NKVD Krivitsky, passé à l'Ouest à la fin des années 1930, a appris à Boris Souvarine que telle était la dénomination méprisante dont Staline affublait en privé la {{IIIe}} Internationale. ''Cf.'' Sophie Cœuré, ''La Grande lueur à l'Est. Les Français et la révolution russe 1917-1939'' Seuil, 1998.</ref>), il ne croit pas à une révolution mondiale qui n'en finit pas de se faire attendre et veut compter sur les seules forces de l'Union soviétique. Il ne croit plus non plus à une [[Nouvelle politique économique|NEP]] qui n'en finit pas d'agacer les planificateurs, tant à cause de ses [[externalité]]s (la « [[Effet ciseaux|crise des ciseaux]] ») que de son caractère non orthodoxe au regard de l'idéologie marxiste. Hanté comme tous les bolcheviks par la possibilité d'une prochaine confrontation avec les pays [[Capitalisme|capitalistes]], il veut accélérer à tout prix la modernisation industrielle pour s'y préparer. C'est le sens de son fameux discours au {{XVIe|congrès}} du Parti (juin [[1930]]) où il martèle que « chaque fois que la Russie a été en retard, nous avons été battus ». D'où, à partir de fin 1928, la priorité absolue que Staline accorde à l'accumulation du capital par pressurisation de la paysannerie (jusque-là ménagée par la NEP), au développement « à toute vapeur » des moyens de production et de l'industrie lourde. |

Considérant que c'est sous les formes nationales de la lutte prolétarienne que l'on peut défendre avec succès les intérêts internationaux du prolétariat (« La théorie léniniste de la révolution est en même temps la théorie du développement de la révolution mondiale »<ref>{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=J. Staline|titre=Les questions du léninisme|lieu=Moscou|éditeur=Editions en langues étrangères|année=1947|pages totales=639|passage=114}}.</ref>), ce qui en amène certains à estimer qu'il fut peu porté sur l'[[internationalisme]], Staline désigne sa politique sous le nom de « [[marxisme-léninisme]] » et de « [[socialisme dans un seul pays]] ». Presque jamais sorti de Russie, méprisant envers le [[Internationale communiste|Komintern]] (« la boutique »<ref group ="Note">L'agent du NKVD Krivitsky, passé à l'Ouest à la fin des années 1930, a appris à Boris Souvarine que telle était la dénomination méprisante dont Staline affublait en privé la {{IIIe}} Internationale. ''Cf.'' Sophie Cœuré, ''La Grande lueur à l'Est. Les Français et la révolution russe 1917-1939'' Seuil, 1998.</ref>), il ne croit pas à une révolution mondiale qui n'en finit pas de se faire attendre et veut compter sur les seules forces de l'Union soviétique. Il ne croit plus non plus à une [[Nouvelle politique économique|NEP]] qui n'en finit pas d'agacer les planificateurs, tant à cause de ses [[externalité]]s (la « [[Effet ciseaux|crise des ciseaux]] ») que de son caractère non orthodoxe au regard de l'idéologie marxiste. Hanté comme tous les bolcheviks par la possibilité d'une prochaine confrontation avec les pays [[Capitalisme|capitalistes]], il veut accélérer à tout prix la modernisation industrielle pour s'y préparer. C'est le sens de son fameux discours au {{XVIe|congrès}} du Parti (juin [[1930]]) où il martèle que « chaque fois que la Russie a été en retard, nous avons été battus ». D'où, à partir de fin 1928, la priorité absolue que Staline accorde à l'accumulation du capital par pressurisation de la paysannerie (jusque-là ménagée par la NEP), au développement « à toute vapeur » des moyens de production et de l'industrie lourde. |

||

Entre 1929 et 1933, Staline met en place la {{citation|[[Collectivisation en Union soviétique|collectivisation]]}} des terres. Il livre en fait ce qui est peut-être considéré comme la dernière guerre paysanne de l'histoire européenne. En 1934, l'objectif est atteint, mais à un prix exorbitant : |

Entre 1929 et 1933, Staline met en place la {{citation|[[Collectivisation en Union soviétique|collectivisation]]}} des terres. Il livre en fait ce qui est peut-être considéré comme la dernière guerre paysanne de l'histoire européenne. En 1934, l'objectif est atteint, mais à un prix exorbitant : |

||

* la moitié du [[cheptel]] a été abattue sur place par les paysans ; |

* la moitié du [[cheptel]] a été abattue sur place par les paysans ; |

||

* les riches terres à blé d'[[Ukraine]] et d'autres régions ont été ravagées par la [[Holodomor|famine de 1932-1933]] {{incise|entre quatre et dix millions de morts selon les estimations<ref>Le chiffre de six millions de morts semble cependant être plus proche de la réalité.</ref>{{,}}<ref name="Skliarov">Sergueï Skliarov, « Grande Famine : un silence de mort à Moscou » dans ''Nezavissimaïa Gazeta'', cité dans ''[[Courrier international]]'' du {{date-|23 novembre 2007}}, {{lire en ligne|lien=https://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=80068}}.</ref>}} que Staline n'a rien fait pour empêcher, en admettant qu'il ne l'a pas délibérément provoquée ; |

* les riches terres à blé d'[[Ukraine]] et d'autres régions ont été ravagées par la [[Holodomor|famine de 1932-1933]] {{incise|entre quatre et dix millions de morts selon les estimations<ref group ="Note">Le chiffre de six millions de morts semble cependant être plus proche de la réalité.</ref>{{,}}<ref name="Skliarov">Sergueï Skliarov, « Grande Famine : un silence de mort à Moscou » dans ''Nezavissimaïa Gazeta'', cité dans ''[[Courrier international]]'' du {{date-|23 novembre 2007}}, {{lire en ligne|lien=https://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=80068}}.</ref>}} que Staline n'a rien fait pour empêcher, en admettant qu'il ne l'a pas délibérément provoquée ; |

||

* fuite anarchique de {{nobr|25 millions}} de campagnards vers des villes vite surpeuplées ; |

* fuite anarchique de {{nobr|25 millions}} de campagnards vers des villes vite surpeuplées ; |

||

* plus de deux millions de prétendus [[koulak|''koulaks'']], paysans supposés {{citation|riches}}, déportés par familles entières en [[Sibérie]] et abandonnés sur place à leur sort<ref>[[Nicolas Werth]], « Un État contre son peuple », dans ''[[Le Livre noir du communisme|Le Livre Noir du Communisme]]'', Robert Laffont, 1997.</ref>… |

* plus de deux millions de prétendus [[koulak|''koulaks'']], paysans supposés {{citation|riches}}, déportés par familles entières en [[Sibérie]] et abandonnés sur place à leur sort<ref>[[Nicolas Werth]], « Un État contre son peuple », dans ''[[Le Livre noir du communisme|Le Livre Noir du Communisme]]'', Robert Laffont, 1997.</ref>… |

||

| Ligne 163 : | Ligne 162 : | ||

Le système des [[kolkhoze|''kolkhozes'']] et des [[sovkhoze|''sovkhozes'']] permet à l'État d'acheter à vil prix les récoltes et de financer l'industrialisation. Mais devant la résistance passive des paysans, systématiquement sous-productifs, Staline leur concède un lopin privé de terre en 1935 : à la fin de la décennie, ces derniers produisent 25 % des récoltes sur 3 % des terres, la majorité des fruits et légumes d'URSS ainsi que 72 % du lait et de la viande<ref>[[Oleg Khlevniouk]], ''Le Cercle du Kremlin'', Seuil, 1996.</ref>. La Russie, premier exportateur de céréales du monde sous les tsars, devient pays importateur. À [[Winston Churchill]], Staline dira que la collectivisation représenta pour lui une épreuve « pire que la guerre ». Selon [[Anne Applebaum]], si Staline a brisé la continuité de l'histoire russe, c'est bien dans les campagnes. |

Le système des [[kolkhoze|''kolkhozes'']] et des [[sovkhoze|''sovkhozes'']] permet à l'État d'acheter à vil prix les récoltes et de financer l'industrialisation. Mais devant la résistance passive des paysans, systématiquement sous-productifs, Staline leur concède un lopin privé de terre en 1935 : à la fin de la décennie, ces derniers produisent 25 % des récoltes sur 3 % des terres, la majorité des fruits et légumes d'URSS ainsi que 72 % du lait et de la viande<ref>[[Oleg Khlevniouk]], ''Le Cercle du Kremlin'', Seuil, 1996.</ref>. La Russie, premier exportateur de céréales du monde sous les tsars, devient pays importateur. À [[Winston Churchill]], Staline dira que la collectivisation représenta pour lui une épreuve « pire que la guerre ». Selon [[Anne Applebaum]], si Staline a brisé la continuité de l'histoire russe, c'est bien dans les campagnes. |

||

À partir de 1929, l'importance du [[Gosplan|GOSPLAN]] (Государственный плановый комитет, créé par Lénine — décret du Conseil des Commissaires du Peuple en date du {{date|21 février 1921}}) s’accroît en raison de l'organisation de la planification économique sur une base désormais quinquennale<ref>Sur le GOSPLAN et les plans quinquennaux, voir la ''Grande Encyclopédie Soviétique'', articles Государственный плановый комитет et Пятилетние планы развития народного хозяйства, [http://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/ en ligne].</ref>. Cet organisme d'État rigide est chargé de la mise en place et de l'exécution de cette planification impérative et très ambitieuse. Le premier plan quinquennal ([[1929]]-[[1933]]) fait de l'URSS de Staline un pays [[productivisme|productiviste]] vivant dans l'obsession d'accomplir et de dépasser des normes de production toujours rehaussées. Staline rétablit le salaire aux pièces et le livret ouvrier, allonge la journée de travail, encourage la naissance d'une nouvelle [[aristocratie]] ouvrière en patronnant le [[Stakhanovisme|mouvement stakhanoviste]] ([[1935]]) et fait punir d'envoi au [[Goulag]] tout retard répété de plus de 10 minutes. En quelques années, le pays change radicalement d'aspect et se couvre de grands travaux en partie réalisés par la main-d'œuvre servile du [[Goulag]] : [[métro de Moscou]], villes nouvelles, canaux, barrages, énormes usines… Mais le prix est tout autant démesuré : gouffre financier, [[inflation]], gaspillages, travaux bâclés à l'origine du « mal-développement » dont l'URSS périra en [[1991]]. Le sacrifice délibéré des industries de consommation et la pression exercée sur la [[classe ouvrière]] font que sous le [[Premier Plan]], le niveau de vie des ouvriers soviétiques baisse de 40 %<ref>Sur le {{Ier|plan}}, Allessandro Monigli, ''Staline et le Stalinisme'', Casterman, 1995.</ref>. |

À partir de 1929, l'importance du [[Gosplan|GOSPLAN]] (Государственный плановый комитет, créé par Lénine — décret du Conseil des Commissaires du Peuple en date du {{date|21 février 1921}}) s’accroît en raison de l'organisation de la planification économique sur une base désormais quinquennale<ref group ="Note">Sur le GOSPLAN et les plans quinquennaux, voir la ''Grande Encyclopédie Soviétique'', articles Государственный плановый комитет et Пятилетние планы развития народного хозяйства, [http://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/ en ligne].</ref>. Cet organisme d'État rigide est chargé de la mise en place et de l'exécution de cette planification impérative et très ambitieuse. Le premier plan quinquennal ([[1929]]-[[1933]]) fait de l'URSS de Staline un pays [[productivisme|productiviste]] vivant dans l'obsession d'accomplir et de dépasser des normes de production toujours rehaussées. Staline rétablit le salaire aux pièces et le livret ouvrier, allonge la journée de travail, encourage la naissance d'une nouvelle [[aristocratie]] ouvrière en patronnant le [[Stakhanovisme|mouvement stakhanoviste]] ([[1935]]) et fait punir d'envoi au [[Goulag]] tout retard répété de plus de 10 minutes. En quelques années, le pays change radicalement d'aspect et se couvre de grands travaux en partie réalisés par la main-d'œuvre servile du [[Goulag]] : [[métro de Moscou]], villes nouvelles, canaux, barrages, énormes usines… Mais le prix est tout autant démesuré : gouffre financier, [[inflation]], gaspillages, travaux bâclés à l'origine du « mal-développement » dont l'URSS périra en [[1991]]. Le sacrifice délibéré des industries de consommation et la pression exercée sur la [[classe ouvrière]] font que sous le [[Planification en URSS#Premier plan quinquennal 1928 - 1933|Premier Plan]], le niveau de vie des ouvriers soviétiques baisse de 40 %<ref>Sur le {{Ier|plan}}, Allessandro Monigli, ''Staline et le Stalinisme'', Casterman, 1995.</ref>. |

||

À partir de [[1934]], un tournant réactionnaire est également effectué dans le domaine des mœurs : culte de la « famille socialiste », retour de l'interdiction de l'[[avortement]] et de la répression de l'[[homosexualité]], alors que la révolution avait apporté dans ces domaines une "libéralisation" tant par rapport à la situation antérieure que par rapport aux pays occidentaux<ref>{{Article|langue=fr-FR|titre=Le nouveau Code du mariage et de la famille de la R.S.F.S.R.|périodique=Revue internationale de droit comparé|volume=22|numéro=3|lire en ligne=http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1970_num_22_3_15764|consulté le=2017-11-22|année=1970}}.</ref>. Staline restaure aussi le titre de [[Maréchal (armée)|maréchal]], revient au [[nationalisme]] grand-russe, à l'[[Art académique|académisme]] dans l'art, à la libre consommation de la [[vodka]]. Enfin, en [[1935]], Staline ramène l'âge limite pour la [[peine de mort|condamnation à mort]] à douze ans. |

À partir de [[1934]], un tournant réactionnaire est également effectué dans le domaine des mœurs : culte de la « famille socialiste », retour de l'interdiction de l'[[avortement]] et de la répression de l'[[homosexualité]], alors que la révolution avait apporté dans ces domaines une "libéralisation" tant par rapport à la situation antérieure que par rapport aux pays occidentaux<ref>{{Article|langue=fr-FR|titre=Le nouveau Code du mariage et de la famille de la R.S.F.S.R.|périodique=Revue internationale de droit comparé|volume=22|numéro=3|lire en ligne=http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1970_num_22_3_15764|consulté le=2017-11-22|année=1970}}.</ref>. Staline restaure aussi le titre de [[Maréchal (armée)|maréchal]], revient au [[nationalisme]] grand-russe, à l'[[Art académique|académisme]] dans l'art, à la libre consommation de la [[vodka]]. Enfin, en [[1935]], Staline ramène l'âge limite pour la [[peine de mort|condamnation à mort]] à douze ans. |

||

| Ligne 169 : | Ligne 168 : | ||

Certains [[Marxisme|marxistes]] se réclamant de [[Vladimir Ilitch Lénine|Lénine]] s'opposent alors au « [[marxisme-léninisme]] » de Staline : les [[trotskisme|trotskistes]] dénoncent la dictature à l'intérieur du Parti, les [[bordiguisme|bordiguistes]] dénoncent la politique économique de Staline comme une forme de [[capitalisme d'État]] (analyse partagée par les « décistes » du groupe [[Timofeï Sapronov|Sapronov]]). Des organisations communistes anti-staliniennes se créent à partir des [[années 1920]]. L’[[Opposition communiste internationale]] est créée en [[1930]]. |