« Liste des présidents des États-Unis » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications Balises : Révoqué Éditeur visuel |

Révocation (retour à la version 214359316 du 2024-04-18 12:18:10 par EL3504 grâce au popups) Balise : Révocation manuelle |

||

| (8 versions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

[[Fichier:Seal Of The President Of The United States Of America.svg|thumb|[[Sceau du président des États-Unis]].]] |

[[Fichier:Seal Of The President Of The United States Of America.svg|thumb|[[Sceau du président des États-Unis]].]] |

||

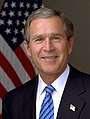

[[Fichier:Five Presidents Oval Office.jpg|thumb|Rencontre à la [[Maison-Blanche]] le {{date-|9 janvier 2009}} de tous les présidents des États-Unis encore vivants : de gauche à droite, [[George H. W. Bush]], [[Barack Obama]] ([[Président élu des États-Unis|président élu]]), [[George W. Bush]] (président en exercice), [[Bill Clinton]] et [[Jimmy Carter]].]] |

[[Fichier:Five Presidents Oval Office.jpg|thumb|Rencontre à la [[Maison-Blanche]] le {{date-|9 janvier 2009}} de tous les présidents des États-Unis encore vivants : de gauche à droite, [[George H. W. Bush]], [[Barack Obama]] ([[Président élu des États-Unis|président élu]]), [[George W. Bush]] (président en exercice), [[Bill Clinton]] et [[Jimmy Carter]].]] |

||

La '''liste des présidents des États-Unis''' ci-dessous comprend tous les titulaires de la [[Président des États-Unis|présidence]] depuis l'[[Guerre d'indépendance des États-Unis|indépendance]], du plus ancien au plus récent, ainsi qu'une frise chronologique les présentant d'après leur étiquette politique, du plus récent au plus |

La '''liste des présidents des États-Unis''' ci-dessous comprend tous les titulaires de la [[Président des États-Unis|présidence]] depuis l'[[Guerre d'indépendance des États-Unis|indépendance]], du plus ancien au plus récent, ainsi qu'une frise chronologique les présentant d'après leur étiquette politique, du plus récent au plus ancien. |

||

[[Martin Van Buren]] est le premier président à naître citoyen américain, ses prédécesseurs étaient nés sujets britanniques. Sa famille étant originaire des [[Pays-Bas]], il est également le seul président dont l'[[anglais]] n'est pas la langue maternelle. [[Franklin Delano Roosevelt]] est le premier président à être élu pour quatre mandats, le dernier ne sera cependant pas achevé du fait de son décès. Il reste le seul président américain réélu trois fois successivement. Il est également le seul à accomplir plus de deux mandats puisque le [[XXIIe amendement de la Constitution des États-Unis|{{XXIIe}} amendement constitutionnel]], qui entre en vigueur en 1951, interdit depuis aux présidents de briguer un troisième mandat. En outre, [[Grover Cleveland]] est le seul président à être élu pour deux mandats non consécutifs. Il est donc à la fois le {{22e}} et le {{24e|président}}. Ainsi, si [[Joe Biden]] est le {{46e|président}}, il n'existe que 44 personnes qui portent ce titre avant lui<ref>{{lien web|langue=en|titre=The Presidents|traduction titre=Les Présidents|description=liste chronologique des présidents des États-Unis|url=https://www.whitehouse.gov/1600/Presidents|format=html|site=whitehouse.gov|éditeur=Maison-Blanche (présidence des États-Unis)|date=|consulté le=26 juillet 2015}}.</ref>. Un seul président accède à la fonction sans être élu ni à la présidence ni à la vice-présidence : succédant à [[Richard Nixon]] à la suite de sa démission, [[Gerald Ford]] avait auparavant été nommé [[Vice-président des États-Unis|vice-président]] par celui-ci en remplacement du vice-président démissionnaire, [[Spiro Agnew]], en 1973. |

[[Martin Van Buren]] est le premier président à naître citoyen américain, ses prédécesseurs étaient nés sujets britanniques. Sa famille étant originaire des [[Pays-Bas]], il est également le seul président dont l'[[anglais]] n'est pas la langue maternelle. [[Franklin Delano Roosevelt]] est le premier président à être élu pour quatre mandats, le dernier ne sera cependant pas achevé du fait de son décès. Il reste le seul président américain réélu trois fois successivement. Il est également le seul à accomplir plus de deux mandats puisque le [[XXIIe amendement de la Constitution des États-Unis|{{XXIIe}} amendement constitutionnel]], qui entre en vigueur en 1951, interdit depuis aux présidents de briguer un troisième mandat. En outre, [[Grover Cleveland]] est le seul président à être élu pour deux mandats non consécutifs. Il est donc à la fois le {{22e}} et le {{24e|président}}. Ainsi, si [[Joe Biden]] est le {{46e|président}}, il n'existe que 44 personnes qui portent ce titre avant lui<ref>{{lien web|langue=en|titre=The Presidents|traduction titre=Les Présidents|description=liste chronologique des présidents des États-Unis|url=https://www.whitehouse.gov/1600/Presidents|format=html|site=whitehouse.gov|éditeur=Maison-Blanche (présidence des États-Unis)|date=|consulté le=26 juillet 2015}}.</ref>. Un seul président accède à la fonction sans être élu ni à la présidence ni à la vice-présidence : succédant à [[Richard Nixon]] à la suite de sa démission, [[Gerald Ford]] avait auparavant été nommé [[Vice-président des États-Unis|vice-président]] par celui-ci en remplacement du vice-président démissionnaire, [[Spiro Agnew]], en 1973. |

||

Neuf présidents américains ne terminent pas leur mandat et sont donc remplacés par leur vice-président. Un seul président est démissionnaire (avant la fin de la procédure d{{'}}''[[Impeachment (États-Unis)|impeachment]]''), [[Richard Nixon]], alors que huit sont décédés durant leur mandat : quatre sont assassinés ([[Abraham Lincoln]], [[James A. Garfield]], [[William McKinley]] et [[John Fitzgerald Kennedy]]) et quatre sont morts naturellement ([[William Henry Harrison]], [[Zachary Taylor]], [[Warren G. Harding]] et [[Franklin Delano Roosevelt]]). Actuellement, cinq anciens présidents des États-Unis sont vivants : [[Jimmy Carter]], [[Bill Clinton]], [[George W. Bush]], [[Barack Obama]] et [[Donald Trump]]. |

Neuf présidents américains ne terminent pas leur mandat et sont donc remplacés par leur vice-président. Un seul président est démissionnaire (avant la fin de la procédure d{{'}}''[[Impeachment (États-Unis)|impeachment]]''), [[Richard Nixon]], alors que huit sont décédés durant leur mandat : quatre sont assassinés ([[Abraham Lincoln]], [[James A. Garfield]], [[William McKinley]] et [[John Fitzgerald Kennedy]]) et quatre sont morts naturellement ([[William Henry Harrison]], [[Zachary Taylor]], [[Warren G. Harding]] et [[Franklin Delano Roosevelt]]). Actuellement, cinq anciens présidents des États-Unis sont vivants : [[Jimmy Carter]], [[Bill Clinton]], [[George W. Bush]], [[Barack Obama]] et [[Donald Trump]]. |

||

Parmi les premiers présidents, une dizaine étaient [[Esclavage aux États-Unis|esclavagistes]] ([[George Washington|Washington]], [[Thomas Jefferson|Jefferson]], [[James Madison|Madison]], [[James Monroe|Monroe]], [[Andrew Jackson|Jackson]], [[William Henry Harrison|Harrison]], [[John Tyler|Tyler]], [[James K. Polk|Polk]], [[Zachary Taylor|Taylor]], [[Andrew Johnson|Johnson]])<ref>{{Lien web |langue=en |titre=US Presidents and slavery {{!}} Miller Center |url=https://millercenter.org/us-presidents-and-slavery |site=millercenter.org |date=2023-05-12 |consulté le=2024-01-11}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |langue=en |titre=U.S. Presidents: number of slaves owned 1789-1877 |url=https://www.statista.com/statistics/1121963/slaves-owned-by-us-presidents/ |site=Statista |consulté le=2024-01-11}}</ref>. |

|||

== Liste == |

== Liste == |

||

{| class="wikitable center sortable" style="text-align:center" |

{| class="wikitable center sortable" style="text-align:center" |

||

! width=3% scope=col class="wikitable sortable"|N° |

! width=3% scope=col class="wikitable sortable"|N° |

||

! width=18% colspan=2 class="wikitable unsortable"| |

! width=18% colspan=2 class="wikitable unsortable"|Titulaire<br><small>(Naissance-Mort)</small><br><small>État d'origine</small> |

||

! width=6% class="wikitable unsortable"|Début de mandat |

! width=6% class="wikitable unsortable"|Début de mandat |

||

! width=6% class="wikitable unsortable"|Fin de mandat |

! width=6% class="wikitable unsortable"|Fin de mandat |

||

! width=6% |Parti |

! width=6% colspan=2 |Parti |

||

! class="wikitable unsortable"|Notes |

! class="wikitable unsortable"|Notes |

||

|- |

|- |

||

| '''[[Présidence de George Washington|1]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|indépendant}} | '''1''' |

|||

| '''[[George Washington]]'''<br><small>(1732-1799)</small><br><small>[[Virginie (États-Unis)|VA]]</small> |

| '''[[George Washington]]'''<br><small>(1732-1799)</small><br><small>[[Virginie (États-Unis)|VA]]</small> |

||

| [[Fichier:Charles Willson Peale - Head of Washington - 74.29 - Museum of Fine Arts.jpg|129x129px]] |

| [[Fichier:Charles Willson Peale - Head of Washington - 74.29 - Museum of Fine Arts.jpg|129x129px]] |

||

| {{date|30 avril 1789}} |

| {{date|30 avril 1789}} |

||

| {{date|4 mars 1797}} |

| {{date|4 mars 1797}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|indépendant}} | |

|||

| [[Sans étiquette|Indépendant]] |

|||

| [[Indépendant (politique)|Indépendant]] |

|||

|<small>Premier [[président des États-Unis]], il est général [[Guerre d'indépendance des États-Unis|vainqueur des Britanniques et héros de l'indépendance]]. Très populaire, il est le seul président à être élu deux fois à l'unanimité en raison du manque d'opposition, en [[Élection présidentielle américaine de 1789|1789]] et [[Élection présidentielle américaine de 1792|1792]]. Sous son mandat, une [[Déclaration des droits (États-Unis)|Déclaration des droits]] ({{Lang|en|''Bill of Rights''}}) comprenant dix amendements à la Constitution est ratifiée, garantissant un certain nombre de droits individuels comme la liberté du culte, d'expression, de la presse, de port d'armes (amendements interprétables de différentes façons) ou encore un certain nombre de protections judiciaires. L'[[Esclavage aux États-Unis|esclavage]] reste permis tandis que George Washington possède lui-même des esclaves dans sa propriété de [[Mount Vernon]] en [[Virginie (États-Unis)|Virginie]]. La Banque des États-Unis est créée sous l'impulsion de son [[secrétaire du Trésor des États-Unis|secrétaire du Trésor]], [[Alexander Hamilton]], afin de faire jouer un rôle central à l'État fédéral en matière économique. Alors qu'il ne souhaitait pas se représenter, il effectue un second mandat pour éviter que les tensions vives entre [[Alexander Hamilton]] et [[Thomas Jefferson]] ne débouchent sur un éclatement de la nation. Il refuse de se présenter à nouveau pour un troisième mandat.</small> |

|<small>Premier [[président des États-Unis]], il est général [[Guerre d'indépendance des États-Unis|vainqueur des Britanniques et héros de l'indépendance]]. Très populaire, il est le seul président à être élu deux fois à l'unanimité en raison du manque d'opposition, en [[Élection présidentielle américaine de 1789|1789]] et [[Élection présidentielle américaine de 1792|1792]]. Sous son mandat, une [[Déclaration des droits (États-Unis)|Déclaration des droits]] ({{Lang|en|''Bill of Rights''}}) comprenant dix amendements à la Constitution est ratifiée, garantissant un certain nombre de droits individuels comme la liberté du culte, d'expression, de la presse, de port d'armes (amendements interprétables de différentes façons) ou encore un certain nombre de protections judiciaires. L'[[Esclavage aux États-Unis|esclavage]] reste permis tandis que George Washington possède lui-même des esclaves dans sa propriété de [[Mount Vernon]] en [[Virginie (États-Unis)|Virginie]]. La Banque des États-Unis est créée sous l'impulsion de son [[secrétaire du Trésor des États-Unis|secrétaire du Trésor]], [[Alexander Hamilton]], afin de faire jouer un rôle central à l'État fédéral en matière économique. Alors qu'il ne souhaitait pas se représenter, il effectue un second mandat pour éviter que les tensions vives entre [[Alexander Hamilton]] et [[Thomas Jefferson]] ne débouchent sur un éclatement de la nation. Il refuse de se présenter à nouveau pour un troisième mandat.</small> |

||

|- |

|- |

||

| '''[[Présidence de John Adams|2]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|FED}} | '''2''' |

|||

| '''[[John Adams (homme d'État)|John Adams]]'''<br><small>(1735-1826)</small><br><small>[[Massachusetts|MA]]</small> |

| '''[[John Adams (homme d'État)|John Adams]]'''<br><small>(1735-1826)</small><br><small>[[Massachusetts|MA]]</small> |

||

| [[Fichier:John Adams, Gilbert Stuart, c1800 1815.jpg|115x115px]] |

| [[Fichier:John Adams, Gilbert Stuart, c1800 1815.jpg|115x115px]] |

||

| {{date|4 mars 1797}} |

| {{date|4 mars 1797}} |

||

| {{date|4 mars 1801}} |

| {{date|4 mars 1801}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|FED}} | |

|||

| [[Parti fédéraliste (États-Unis)|Fédéraliste]] |

| [[Parti fédéraliste (États-Unis)|Fédéraliste]] |

||

|<small>Vice-président de [[George Washington]], il est [[Élection présidentielle américaine de 1796|élu par 72 voix contre 68]] face à [[Thomas Jefferson]] qui devient son vice-président<ref group=note>Jusqu'en 1804, le président et le vice-président étaient élus au cours d'un scrutin unique, celui arrivant second étant élu vice-président.</ref>. Sa présidence est notamment marquée par l'opposition entre les [[Parti fédéraliste (États-Unis)|fédéralistes]] ([[John Adams (homme d'État)|John Adams]]) et les [[Parti républicain-démocrate|républicains-démocrates]] ([[Thomas Jefferson]]). Premier président à résider, en 1800, à la [[Maison-Blanche]] à Washington, devenue capitale fédérale. Candidat à un second mandat, il arrive derrière [[Thomas Jefferson]] et [[Aaron Burr]].</small> |

|<small>Vice-président de [[George Washington]], il est [[Élection présidentielle américaine de 1796|élu par 72 voix contre 68]] face à [[Thomas Jefferson]] qui devient son vice-président<ref group=note>Jusqu'en 1804, le président et le vice-président étaient élus au cours d'un scrutin unique, celui arrivant second étant élu vice-président.</ref>. Sa présidence est notamment marquée par l'opposition entre les [[Parti fédéraliste (États-Unis)|fédéralistes]] ([[John Adams (homme d'État)|John Adams]]) et les [[Parti républicain-démocrate|républicains-démocrates]] ([[Thomas Jefferson]]). Premier président à résider, en 1800, à la [[Maison-Blanche]] à Washington, devenue capitale fédérale. Candidat à un second mandat, il arrive derrière [[Thomas Jefferson]] et [[Aaron Burr]].</small> |

||

|- |

|- |

||

| '''[[Présidence de Thomas Jefferson|3]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|DRP}} | '''3''' |

|||

| '''[[Thomas Jefferson]]'''<br><small>(1743-1826)</small><br><small>[[Virginie (États-Unis)|VA]]</small> |

| '''[[Thomas Jefferson]]'''<br><small>(1743-1826)</small><br><small>[[Virginie (États-Unis)|VA]]</small> |

||

| [[Fichier:Official Presidential portrait of Thomas Jefferson (by Rembrandt Peale, 1800).jpg|118x118px]] |

| [[Fichier:Official Presidential portrait of Thomas Jefferson (by Rembrandt Peale, 1800).jpg|118x118px]] |

||

| {{date|4 mars 1801}} |

| {{date|4 mars 1801}} |

||

| {{date|4 mars 1809}} |

| {{date|4 mars 1809}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|DRP}} | |

|||

| [[Parti républicain-démocrate|Républicain-<br />démocrate]] |

| [[Parti républicain-démocrate|Républicain-<br />démocrate]] |

||

|<small>Il est l'un des Pères de l'indépendance et le principal rédacteur de la [[Déclaration d'indépendance des États-Unis|Déclaration d'indépendance]]. Il est pendant plusieurs années ambassadeur des États-Unis auprès de la France. Membre du Parti républicain-démocrate, vice-président de [[John Adams (homme d'État)|John Adams]], il est élu contre [[Aaron Burr]] au [[Élection présidentielle américaine de 1800|{{36e|tour}} de scrutin]] à la [[Chambre des représentants des États-Unis|Chambre des représentants]], réalisant la première alternance de l'histoire des États-Unis. Sous sa présidence, les États-Unis procèdent à l'[[Vente de la Louisiane|achat de la Louisiane]] à la France en 1803. Il entretient une relation ambiguë avec l'esclavage, possédant des esclaves dans sa propriété de [[Monticello (Virginie)|Monticello]] en [[Virginie (États-Unis)|Virginie]].</small> |

|<small>Il est l'un des Pères de l'indépendance et le principal rédacteur de la [[Déclaration d'indépendance des États-Unis|Déclaration d'indépendance]]. Il est pendant plusieurs années ambassadeur des États-Unis auprès de la France. Membre du Parti républicain-démocrate, vice-président de [[John Adams (homme d'État)|John Adams]], il est élu contre [[Aaron Burr]] au [[Élection présidentielle américaine de 1800|{{36e|tour}} de scrutin]] à la [[Chambre des représentants des États-Unis|Chambre des représentants]], réalisant la première alternance de l'histoire des États-Unis. Sous sa présidence, les États-Unis procèdent à l'[[Vente de la Louisiane|achat de la Louisiane]] à la France en 1803. Il entretient une relation ambiguë avec l'esclavage, possédant des esclaves dans sa propriété de [[Monticello (Virginie)|Monticello]] en [[Virginie (États-Unis)|Virginie]].</small> |

||

|- |

|- |

||

| '''[[Présidence de James Madison|4]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|DRP}} | '''4''' |

|||

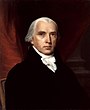

| '''[[James Madison]]'''<br><small>(1751-1836)</small><br><small>[[Virginie (États-Unis)|VA]]</small> |

| '''[[James Madison]]'''<br><small>(1751-1836)</small><br><small>[[Virginie (États-Unis)|VA]]</small> |

||

| [[Fichier:James Madison.jpg|90px]] |

| [[Fichier:James Madison.jpg|90px]] |

||

| {{date|4 mars 1809}} |

| {{date|4 mars 1809}} |

||

| {{date|4 mars 1817}} |

| {{date|4 mars 1817}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|DRP}} | |

|||

| [[Parti républicain-démocrate|Républicain-<br />démocrate]] |

| [[Parti républicain-démocrate|Républicain-<br />démocrate]] |

||

|<small>L'un des auteurs de la Constitution, [[Secrétaire d'État des États-Unis|secrétaire d'État]] sous Jefferson, il est [[Élection présidentielle américaine de 1808|élu en 1808]] en partie sur son habileté diplomatique à une période où la France et le Royaume-Uni sont prêts à faire la guerre aux États-Unis. Il est [[Élection présidentielle américaine de 1812|réélu en 1812]] contre le candidat républicain démocrate dissident [[DeWitt Clinton]] alors que le pays est en [[Guerre anglo-américaine de 1812|guerre avec le Royaume-Uni]], guerre qui dure de 1812 à 1814, soldée par un ''[[statu quo ante bellum]]''.</small> |

|<small>L'un des auteurs de la Constitution, [[Secrétaire d'État des États-Unis|secrétaire d'État]] sous Jefferson, il est [[Élection présidentielle américaine de 1808|élu en 1808]] en partie sur son habileté diplomatique à une période où la France et le Royaume-Uni sont prêts à faire la guerre aux États-Unis. Il est [[Élection présidentielle américaine de 1812|réélu en 1812]] contre le candidat républicain démocrate dissident [[DeWitt Clinton]] alors que le pays est en [[Guerre anglo-américaine de 1812|guerre avec le Royaume-Uni]], guerre qui dure de 1812 à 1814, soldée par un ''[[statu quo ante bellum]]''.</small> |

||

|- |

|- |

||

| '''[[Présidence de James Monroe|5]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|DRP}} | '''5''' |

|||

| '''[[James Monroe]]'''<br><small>(1758-1831)</small><br><small>[[Virginie (États-Unis)|VA]]</small> |

| '''[[James Monroe]]'''<br><small>(1758-1831)</small><br><small>[[Virginie (États-Unis)|VA]]</small> |

||

| [[Fichier:James Monroe White House portrait 1819.gif|90px]] |

| [[Fichier:James Monroe White House portrait 1819.gif|90px]] |

||

| {{date|4 mars 1817}} |

| {{date|4 mars 1817}} |

||

| {{date|4 mars 1825}} |

| {{date|4 mars 1825}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|DRP}} | |

|||

| [[Parti républicain-démocrate|Républicain-<br />démocrate]] |

| [[Parti républicain-démocrate|Républicain-<br />démocrate]] |

||

|<small>Triomphe définitif du [[Parti républicain-démocrate]] : sans opposant, il est [[Élection présidentielle américaine de 1820|réélu en 1820]] à l'unanimité moins une voix du [[Collège électoral des États-Unis|collège des grands électeurs]]. Il est le concepteur de la [[doctrine Monroe]], à l'origine de l'[[isolationnisme]] américain et de la réduction de l'influence politique des puissances européennes (Grande-Bretagne, Espagne, France) sur le continent américain.</small> |

|<small>Triomphe définitif du [[Parti républicain-démocrate]] : sans opposant, il est [[Élection présidentielle américaine de 1820|réélu en 1820]] à l'unanimité moins une voix du [[Collège électoral des États-Unis|collège des grands électeurs]]. Il est le concepteur de la [[doctrine Monroe]], à l'origine de l'[[isolationnisme]] américain et de la réduction de l'influence politique des puissances européennes (Grande-Bretagne, Espagne, France) sur le continent américain.</small> |

||

|- |

|- |

||

| '''[[Présidence de John Quincy Adams|6]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|AJP}} | '''6''' |

|||

| '''[[John Quincy Adams]]'''<br><small>(1767-1848)</small><br><small>[[Massachusetts|MA]]</small> |

| '''[[John Quincy Adams]]'''<br><small>(1767-1848)</small><br><small>[[Massachusetts|MA]]</small> |

||

| [[Fichier:John Q. Adams.jpg|90px]] |

| [[Fichier:John Q. Adams.jpg|90px]] |

||

| {{date|4 mars 1825}} |

| {{date|4 mars 1825}} |

||

| {{date|4 mars 1829}} |

| {{date|4 mars 1829}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|AJP}} | |

|||

| [[Parti républicain-démocrate|Républicain-<br />démocrate]], [[Parti national-républicain|National-républicain]] |

| [[Parti républicain-démocrate|Républicain-<br />démocrate]], [[Parti national-républicain|National-républicain]] |

||

|<small>Fils du deuxième président, [[John Adams (homme d'État)|John Adams]], il est [[Élection présidentielle américaine de 1824|élu par le Congrès]] (aucun candidat n'avait obtenu la majorité absolue) face à [[Andrew Jackson]], puis échoue face à celui-ci [[Élection présidentielle américaine de 1828|en 1828]]. Il est un adversaire acharné de l'esclavage des noirs.</small> |

|<small>Fils du deuxième président, [[John Adams (homme d'État)|John Adams]], il est [[Élection présidentielle américaine de 1824|élu par le Congrès]] (aucun candidat n'avait obtenu la majorité absolue) face à [[Andrew Jackson]], puis échoue face à celui-ci [[Élection présidentielle américaine de 1828|en 1828]]. Il est un adversaire acharné de l'esclavage des noirs.</small> |

||

|- |

|- |

||

| '''[[Présidence d'Andrew Jackson|7]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|DEM}} | '''7''' |

|||

| '''[[Andrew Jackson]]'''<br><small>(1767-1845)</small><br><small>[[Tennessee|TN]]</small> |

| '''[[Andrew Jackson]]'''<br><small>(1767-1845)</small><br><small>[[Tennessee|TN]]</small> |

||

| [[Fichier:Andrew jackson head.jpg|90px]] |

| [[Fichier:Andrew jackson head.jpg|90px]] |

||

| {{date|4 mars 1829}} |

| {{date|4 mars 1829}} |

||

| {{date|4 mars 1837}} |

| {{date|4 mars 1837}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|DEM}} | |

|||

| [[Parti démocrate (États-Unis)|Démocrate]] |

| [[Parti démocrate (États-Unis)|Démocrate]] |

||

|<small>Major général, vainqueur de la [[bataille de la Nouvelle-Orléans|bataille de La Nouvelle-Orléans]] (Chalmette) en 1815. Il obtient la majorité des voix en [[Élection présidentielle américaine de 1824|1824]], mais ne parvient pas à obtenir la majorité absolue et échoue au Congrès face à [[John Quincy Adams]]. En [[Élection présidentielle américaine de 1828|1828]], il affronte de nouveau celui-ci et le bat à une large majorité. Premier président démocrate, il renforce la démocratie aux États-Unis. Sa mémoire est cependant ternie par son soutien très actif à la [[Politique indienne du gouvernement américain|déportation des Amérindiens]] à l'ouest du [[Mississippi (fleuve)|Mississippi]] et à l'esclavage des noirs.</small> |

|<small>Major général, vainqueur de la [[bataille de la Nouvelle-Orléans|bataille de La Nouvelle-Orléans]] (Chalmette) en 1815. Il obtient la majorité des voix en [[Élection présidentielle américaine de 1824|1824]], mais ne parvient pas à obtenir la majorité absolue et échoue au Congrès face à [[John Quincy Adams]]. En [[Élection présidentielle américaine de 1828|1828]], il affronte de nouveau celui-ci et le bat à une large majorité. Premier président démocrate, il renforce la démocratie aux États-Unis. Sa mémoire est cependant ternie par son soutien très actif à la [[Politique indienne du gouvernement américain|déportation des Amérindiens]] à l'ouest du [[Mississippi (fleuve)|Mississippi]] et à l'esclavage des noirs.</small> |

||

|- |

|- |

||

| '''[[Présidence de Martin Van Buren|8]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|DEM}} | '''8''' |

|||

| '''[[Martin Van Buren]]'''<br><small>(1782-1862)</small><br><small>[[État de New York|NY]]</small> |

| '''[[Martin Van Buren]]'''<br><small>(1782-1862)</small><br><small>[[État de New York|NY]]</small> |

||

| [[Fichier:Martin Van Buren by Mathew Brady c1855-58.jpg|90px]] |

| [[Fichier:Martin Van Buren by Mathew Brady c1855-58.jpg|90px]] |

||

| {{date|4 mars 1837}} |

| {{date|4 mars 1837}} |

||

| {{date|4 mars 1841}} |

| {{date|4 mars 1841}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|DEM}} | |

|||

| [[Parti démocrate (États-Unis)|Démocrate]] |

| [[Parti démocrate (États-Unis)|Démocrate]] |

||

|<small>Vice-président d'[[Andrew Jackson]] lors de son second mandat, il est [[Élection présidentielle américaine de 1836|élu en 1836]] face à quatre candidats, dont trois présentés par le nouveau [[Parti whig (États-Unis)|Parti whig]]. Partisan d'un rôle minimal de l'État dans l'économie, il est confronté à la [[Crise de 1837|crise économique de 1837]] et évite un conflit avec l'[[Empire britannique]]. Il est le premier président à être né citoyen américain (ses prédécesseurs étaient nés sujets britanniques) et le premier d'ascendance non britannique, mais hollandaise en l'occurrence. Il se présente à nouveau sans succès en [[Élection présidentielle américaine de 1840|1840]], puis en [[Élection présidentielle américaine de 1848|1848]] sous l'étiquette du [[Parti du sol libre]].</small> |

|<small>Vice-président d'[[Andrew Jackson]] lors de son second mandat, il est [[Élection présidentielle américaine de 1836|élu en 1836]] face à quatre candidats, dont trois présentés par le nouveau [[Parti whig (États-Unis)|Parti whig]]. Partisan d'un rôle minimal de l'État dans l'économie, il est confronté à la [[Crise de 1837|crise économique de 1837]] et évite un conflit avec l'[[Empire britannique]]. Il est le premier président à être né citoyen américain (ses prédécesseurs étaient nés sujets britanniques) et le premier d'ascendance non britannique, mais hollandaise en l'occurrence. Il se présente à nouveau sans succès en [[Élection présidentielle américaine de 1840|1840]], puis en [[Élection présidentielle américaine de 1848|1848]] sous l'étiquette du [[Parti du sol libre]].</small> |

||

|- |

|- |

||

| '''[[Présidence de William Henry Harrison|9]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|whig}} | '''9''' |

|||

| '''[[William Henry Harrison]]'''<br><small>(1773-1841)</small><br><small>[[Ohio|OH]]</small> |

| '''[[William Henry Harrison]]'''<br><small>(1773-1841)</small><br><small>[[Ohio|OH]]</small> |

||

| [[Fichier:William Henry Harrison by James Reid Lambdin, 1835.jpg|90px]] |

| [[Fichier:William Henry Harrison by James Reid Lambdin, 1835.jpg|90px]] |

||

| {{date|4 mars 1841}} |

| {{date|4 mars 1841}} |

||

|{{date|4 avril 1841}} |

|{{date|4 avril 1841}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|whig}} | |

|||

| [[Parti whig (États-Unis)|Whig]] |

| [[Parti whig (États-Unis)|Whig]] |

||

|<small>Major général qui s'illustre durant la [[bataille de la rivière Thames]], ancien gouverneur du territoire de l'[[Indiana]] et sénateur de l'[[Ohio]], partisan de l'esclavage, il est le premier président issu des rangs du [[Parti whig (États-Unis)|Parti whig]]. À peine un mois après le début de son mandat, il meurt d'une [[pleurésie]] contractée lors de son discours d'investiture dans un froid glacial.</small> |

|<small>Major général qui s'illustre durant la [[bataille de la rivière Thames]], ancien gouverneur du territoire de l'[[Indiana]] et sénateur de l'[[Ohio]], partisan de l'esclavage, il est le premier président issu des rangs du [[Parti whig (États-Unis)|Parti whig]]. À peine un mois après le début de son mandat, il meurt d'une [[pleurésie]] contractée lors de son discours d'investiture dans un froid glacial.</small> |

||

|- |

|- |

||

| '''[[Présidence de John Tyler|10]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|indépendant}} | '''10''' |

|||

|'''[[John Tyler]]'''<br><small>(1790-1862)</small><br><small>[[Virginie (États-Unis)|VA]]</small> |

|'''[[John Tyler]]'''<br><small>(1790-1862)</small><br><small>[[Virginie (États-Unis)|VA]]</small> |

||

|[[Fichier:Tyler Daguerreotype crop (restoration).jpg|90px]] |

|[[Fichier:Tyler Daguerreotype crop (restoration).jpg|90px]] |

||

|{{date|4 avril 1841}} |

|{{date|4 avril 1841}} |

||

|{{date|4 mars 1845}} |

|{{date|4 mars 1845}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|indépendant}} | |

|||

| [[Sans étiquette|Indépendant]] |

|||

| [[Indépendant (politique)|Indépendant]] |

|||

|<small>Ancien démocrate, il s'oppose au programme de son prédécesseur et sera la cause de la défaite des whigs en [[Élection présidentielle américaine de 1844|1844]]. Il est le premier vice-président à succéder à un président défunt. Il fait voter la réunion du [[Texas]] au territoire américain en 1845.</small> |

|<small>Ancien démocrate, il s'oppose au programme de son prédécesseur et sera la cause de la défaite des whigs en [[Élection présidentielle américaine de 1844|1844]]. Il est le premier vice-président à succéder à un président défunt. Il fait voter la réunion du [[Texas]] au territoire américain en 1845.</small> |

||

|- |

|- |

||

| '''[[Présidence de James K. Polk|11]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|DEM}} | '''11''' |

|||

| '''[[James K. Polk]]'''<br><small>(1795-1849)</small><br><small>[[Tennessee|TN]]</small> |

| '''[[James K. Polk]]'''<br><small>(1795-1849)</small><br><small>[[Tennessee|TN]]</small> |

||

| [[Image:Polkpolk.jpg|90px]] |

| [[Image:Polkpolk.jpg|90px]] |

||

| {{date|4 mars 1845}} |

| {{date|4 mars 1845}} |

||

| {{date|4 mars 1849}} |

| {{date|4 mars 1849}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|DEM}} | |

|||

| [[Parti démocrate (États-Unis)|Démocrate]] |

| [[Parti démocrate (États-Unis)|Démocrate]] |

||

|<small>La [[guerre américano-mexicaine]] et le partage du [[territoire de l'Oregon]] avec l'Empire britannique donnent aux États-Unis leur territoire continental actuel, alors que la [[ruée vers l'or en Californie]] commence.</small> |

|<small>La [[guerre américano-mexicaine]] et le partage du [[territoire de l'Oregon]] avec l'Empire britannique donnent aux États-Unis leur territoire continental actuel, alors que la [[ruée vers l'or en Californie]] commence.</small> |

||

|- |

|- |

||

| '''[[Présidence de Zachary Taylor|12]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|whig}} | '''12''' |

|||

| '''[[Zachary Taylor]]'''<br><small>(1784-1850)</small><br><small>[[Kentucky|KY]]</small> |

| '''[[Zachary Taylor]]'''<br><small>(1784-1850)</small><br><small>[[Kentucky|KY]]</small> |

||

| [[Fichier:Zachary Taylor restored and cropped.png|90px]] |

| [[Fichier:Zachary Taylor restored and cropped.png|90px]] |

||

| {{date|4 mars 1849}} |

| {{date|4 mars 1849}} |

||

| {{date|9 juillet 1850}} |

| {{date|9 juillet 1850}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|whig}} | |

|||

| [[Parti whig (États-Unis)|Whig]] |

| [[Parti whig (États-Unis)|Whig]] |

||

|<small>Militaire de carrière (major général) et propriétaire d'esclaves, il signe un traité avec le [[Royaume-Uni]] pour l'ouverture d'un [[Canal (voie d'eau)|canal]] en [[Amérique centrale]]. L'admission de nouveaux États non esclavagistes modifie l'équilibre alors que Taylor propose au [[Nouveau-Mexique]] et à la [[Californie]] d'intégrer l'Union sans passer par la transition de territoires. Il meurt prématurément après 16 mois de mandat.</small> |

|<small>Militaire de carrière (major général) et propriétaire d'esclaves, il signe un traité avec le [[Royaume-Uni]] pour l'ouverture d'un [[Canal (voie d'eau)|canal]] en [[Amérique centrale]]. L'admission de nouveaux États non esclavagistes modifie l'équilibre alors que Taylor propose au [[Nouveau-Mexique]] et à la [[Californie]] d'intégrer l'Union sans passer par la transition de territoires. Il meurt prématurément après 16 mois de mandat.</small> |

||

|- |

|- |

||

| '''[[Présidence de Millard Fillmore|13]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|whig}} | '''13''' |

|||

| '''[[Millard Fillmore]]'''<br><small>(1800-1874)</small><br><small>[[État de New York|NY]]</small> |

| '''[[Millard Fillmore]]'''<br><small>(1800-1874)</small><br><small>[[État de New York|NY]]</small> |

||

| [[Image:Fillmore.jpg|90px]] |

| [[Image:Fillmore.jpg|90px]] |

||

| {{date|9 juillet 1850}} |

| {{date|9 juillet 1850}} |

||

| {{date|4 mars 1853}} |

| {{date|4 mars 1853}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|whig}} | |

|||

| [[Parti whig (États-Unis)|Whig]] |

| [[Parti whig (États-Unis)|Whig]] |

||

|<small>Vice-président de [[Zachary Taylor]], il lui succède à la mort de ce dernier. Il signe le ''[[Fugitive Slave Act]]'' en 1850. Le conflit entre le nord et le sud sur le sort des esclaves commence sous son mandat.</small> |

|<small>Vice-président de [[Zachary Taylor]], il lui succède à la mort de ce dernier. Il signe le ''[[Fugitive Slave Act]]'' en 1850. Le conflit entre le nord et le sud sur le sort des esclaves commence sous son mandat.</small> |

||

|- |

|- |

||

| '''[[Présidence de Franklin Pierce|14]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|DEM}} |'''14''' |

|||

| '''[[Franklin Pierce]]'''<br><small>(1804-1869)</small><br><small>[[New Hampshire|NH]]</small> |

| '''[[Franklin Pierce]]'''<br><small>(1804-1869)</small><br><small>[[New Hampshire|NH]]</small> |

||

| [[Fichier:Franklin Pierce.jpg|90px]] |

| [[Fichier:Franklin Pierce.jpg|90px]] |

||

| {{date|4 mars 1853}} |

| {{date|4 mars 1853}} |

||

| {{date|4 mars 1857}} |

| {{date|4 mars 1857}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|DEM}} | |

|||

| [[Parti démocrate (États-Unis)|Démocrate]] |

| [[Parti démocrate (États-Unis)|Démocrate]] |

||

|<small>Son [[Élection présidentielle américaine de 1852|écrasante victoire]] face à [[Winfield Scott]] provoque l'effondrement du [[Parti whig (États-Unis)|Parti whig]]. Création du [[Parti républicain (États-Unis)|Parti républicain]] en 1854, à la suite d'une coalition de membres du parti whig, du sol libre et ''[[Know Nothing]]''. L'opposition entre esclavagistes et abolitionnistes sous-tend toutes les décisions prises pendant le mandat de Pierce, en particulier celles liées à l'expansion des États-Unis vers l’ouest. Pierce défend le [[compromis de 1850]] et le Parti démocrate ne le soutiendra pas pour un second mandat.</small> |

|<small>Son [[Élection présidentielle américaine de 1852|écrasante victoire]] face à [[Winfield Scott]] provoque l'effondrement du [[Parti whig (États-Unis)|Parti whig]]. Création du [[Parti républicain (États-Unis)|Parti républicain]] en 1854, à la suite d'une coalition de membres du parti whig, du sol libre et ''[[Know Nothing]]''. L'opposition entre esclavagistes et abolitionnistes sous-tend toutes les décisions prises pendant le mandat de Pierce, en particulier celles liées à l'expansion des États-Unis vers l’ouest. Pierce défend le [[compromis de 1850]] et le Parti démocrate ne le soutiendra pas pour un second mandat.</small> |

||

|- |

|- |

||

| '''[[Présidence de James Buchanan|15]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|DEM}} | '''15''' |

|||

| '''[[James Buchanan]]'''<br><small>(1791-1868)</small><br><small>[[Pennsylvanie|PA]]</small> |

| '''[[James Buchanan]]'''<br><small>(1791-1868)</small><br><small>[[Pennsylvanie|PA]]</small> |

||

| [[Fichier:James Buchanan.jpg|90px]] |

| [[Fichier:James Buchanan.jpg|90px]] |

||

| {{date|4 mars 1857}} |

| {{date|4 mars 1857}} |

||

| {{date|4 mars 1861}} |

| {{date|4 mars 1861}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|DEM}} | |

|||

| [[Parti démocrate (États-Unis)|Démocrate]] |

| [[Parti démocrate (États-Unis)|Démocrate]] |

||

|<small>[[Élection présidentielle américaine de 1856|Élu difficilement]] face au républicain [[John C. Frémont]] et l'ancien président [[Millard Fillmore]], le candidat du Parti démocrate ne sait pas faire face aux dégradations du débat sur l'esclavage au point de provoquer la [[Sécession (politique)|sécession]] de plusieurs États du [[Sud des États-Unis]].</small> |

|<small>[[Élection présidentielle américaine de 1856|Élu difficilement]] face au républicain [[John C. Frémont]] et l'ancien président [[Millard Fillmore]], le candidat du Parti démocrate ne sait pas faire face aux dégradations du débat sur l'esclavage au point de provoquer la [[Sécession (politique)|sécession]] de plusieurs États du [[Sud des États-Unis]].</small> |

||

|- |

|- |

||

| '''[[Présidence d'Abraham Lincoln|16]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|REP}} |'''16''' |

|||

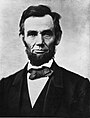

| '''[[Abraham Lincoln]]'''<br><small>(1809-1865)</small><br><small>[[Illinois|IL]]</small> |

| '''[[Abraham Lincoln]]'''<br><small>(1809-1865)</small><br><small>[[Illinois|IL]]</small> |

||

| [[Fichier:Abraham Lincoln head on shoulders photo portrait.jpg|90px]] |

| [[Fichier:Abraham Lincoln head on shoulders photo portrait.jpg|90px]] |

||

| {{date|4 mars 1861}} |

| {{date|4 mars 1861}} |

||

| {{date|15 avril 1865}} |

| {{date|15 avril 1865}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|REP}} | |

|||

| [[Parti républicain (États-Unis)|Républicain]] |

| [[Parti républicain (États-Unis)|Républicain]] |

||

|<small>Premier président républicain, gouvernant en tant qu'{{lien|trad=National Union Party (United States)|Parti de l'union national|texte=unioniste national}}, [[Élection présidentielle américaine de 1860|son élection]] déclenche la sécession des [[États confédérés d'Amérique|États esclavagistes]], la [[guerre de Sécession]] et la proclamation de l'abolition de l'esclavage (1865). [[Élection présidentielle américaine de 1864|Réélu en 1864]], il est [[Assassinat d'Abraham Lincoln|assassiné]] quelques jours après la victoire des nordistes par [[John Wilkes Booth]] au [[théâtre Ford]] de Washington en {{date-|avril 1865}}.</small> |

|<small>Premier président républicain, gouvernant en tant qu'{{lien|trad=National Union Party (United States)|Parti de l'union national|texte=unioniste national}}, [[Élection présidentielle américaine de 1860|son élection]] déclenche la sécession des [[États confédérés d'Amérique|États esclavagistes]], la [[guerre de Sécession]] et la proclamation de l'abolition de l'esclavage (1865). [[Élection présidentielle américaine de 1864|Réélu en 1864]], il est [[Assassinat d'Abraham Lincoln|assassiné]] quelques jours après la victoire des nordistes par [[John Wilkes Booth]] au [[théâtre Ford]] de Washington en {{date-|avril 1865}}.</small> |

||

|- |

|- |

||

| '''[[Présidence d'Andrew Johnson|17]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|DEM}} |'''17''' |

|||

| '''[[Andrew Johnson]]'''<br><small>(1808-1875)</small><br><small>[[Tennessee|TN]]</small> |

| '''[[Andrew Johnson]]'''<br><small>(1808-1875)</small><br><small>[[Tennessee|TN]]</small> |

||

| [[Fichier:President Andrew Johnson.jpg|90px]] |

| [[Fichier:President Andrew Johnson.jpg|90px]] |

||

| {{date|15 avril 1865}} |

| {{date|15 avril 1865}} |

||

| {{date|4 mars 1869}} |

| {{date|4 mars 1869}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|DEM}} | |

|||

| [[Parti démocrate (États-Unis)|Démocrate]] |

| [[Parti démocrate (États-Unis)|Démocrate]] |

||

|<small>Démocrate élu comme vice-président sur le ticket républicain en [[Élection présidentielle américaine de 1864|1864]] sous l'égide des {{lien|trad=National Union Party (United States)|Parti de l'union national|texte=unionistes nationaux}}, il devient président après l'assassinat de Lincoln. Il rencontre une vive opposition de la part des républicains les plus radicaux qui engagent contre lui une procédure d'{{Lang|en|''[[Impeachment (États-Unis)|impeachment]]''}}. La Chambre de représentants vote à la majorité la mise en accusation de Johnson. Le Sénat, à une voix près, refuse de le destituer. Il est l'un des trois présidents à être mis en accusation lors d'une procédure d{{'}}''impeachment'', les autres étant [[Bill Clinton]] et [[Donald Trump]]</small><ref>{{Lien web|langue=fr|nom1=Samson|prénom1=Valérie|titre=Impeachment: Trump devient le 3e président des États-Unis mis en accusation|url=https://www.lefigaro.fr/flash-actu/impeachment-la-chambre-des-representants-a-commence-a-voter-20191219|site=Le Figaro.fr|date=2019-12-19|consulté le=2020-02-17}}</ref><small>.</small> |

|<small>Démocrate élu comme vice-président sur le ticket républicain en [[Élection présidentielle américaine de 1864|1864]] sous l'égide des {{lien|trad=National Union Party (United States)|Parti de l'union national|texte=unionistes nationaux}}, il devient président après l'assassinat de Lincoln. Il rencontre une vive opposition de la part des républicains les plus radicaux qui engagent contre lui une procédure d'{{Lang|en|''[[Impeachment (États-Unis)|impeachment]]''}}. La Chambre de représentants vote à la majorité la mise en accusation de Johnson. Le Sénat, à une voix près, refuse de le destituer. Il est l'un des trois présidents à être mis en accusation lors d'une procédure d{{'}}''impeachment'', les autres étant [[Bill Clinton]] et [[Donald Trump]]</small><ref>{{Lien web|langue=fr|nom1=Samson|prénom1=Valérie|titre=Impeachment: Trump devient le 3e président des États-Unis mis en accusation|url=https://www.lefigaro.fr/flash-actu/impeachment-la-chambre-des-representants-a-commence-a-voter-20191219|site=Le Figaro.fr|date=2019-12-19|consulté le=2020-02-17}}</ref><small>.</small> |

||

|- |

|- |

||

| '''[[Présidence de Ulysses S. Grant|18]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|REP}} |'''18''' |

|||

|'''[[Ulysses S. Grant]]'''<br><small>(1822-1885)</small><br><small>[[Illinois|IL]]</small> |

|'''[[Ulysses S. Grant]]'''<br><small>(1822-1885)</small><br><small>[[Illinois|IL]]</small> |

||

|[[Fichier:Ulysses S. Grant 1870-1880.jpg|90px]] |

|[[Fichier:Ulysses S. Grant 1870-1880.jpg|90px]] |

||

|{{date|4 mars 1869}} |

|{{date|4 mars 1869}} |

||

|{{date|4 mars 1877}} |

|{{date|4 mars 1877}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|REP}} | |

|||

|[[Parti républicain (États-Unis)|Républicain]] |

|[[Parti républicain (États-Unis)|Républicain]] |

||

|<small>Général, commandant les troupes de l'[[Union (guerre de Sécession)|Union]] lors de la [[guerre de Sécession]], il remporte la [[Élection présidentielle américaine de 1868|première élection de l'après-guerre]], avant d'être [[Élection présidentielle américaine de 1872|réélu]] en [[1872]]. Début de la période de la [[Reconstruction après la guerre de Sécession|Reconstruction]]. Les anciens [[États confédérés d'Amérique|États confédérés]] du Sud des États-Unis sont occupés militairement jusqu'en 1877. Des droits politiques sont accordés aux anciens esclaves noirs, mais la ségrégation raciale dans le Sud sera de fait rétablie et durera jusqu'aux [[années 1960]]. Cette période est minée par la corruption. Établit le premier parc national au monde en 1872, à [[Parc national de Yellowstone|Yellowstone]].</small> |

|<small>Général, commandant les troupes de l'[[Union (guerre de Sécession)|Union]] lors de la [[guerre de Sécession]], il remporte la [[Élection présidentielle américaine de 1868|première élection de l'après-guerre]], avant d'être [[Élection présidentielle américaine de 1872|réélu]] en [[1872]]. Début de la période de la [[Reconstruction après la guerre de Sécession|Reconstruction]]. Les anciens [[États confédérés d'Amérique|États confédérés]] du Sud des États-Unis sont occupés militairement jusqu'en 1877. Des droits politiques sont accordés aux anciens esclaves noirs, mais la ségrégation raciale dans le Sud sera de fait rétablie et durera jusqu'aux [[années 1960]]. Cette période est minée par la corruption. Établit le premier parc national au monde en 1872, à [[Parc national de Yellowstone|Yellowstone]].</small> |

||

|- |

|- |

||

| '''[[Présidence de Rutherford B. Hayes|19]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|REP}} |'''19''' |

|||

|'''[[Rutherford B. Hayes]]'''<br><small>(1822-1893)</small><br><small>[[Ohio|OH]]</small> |

|'''[[Rutherford B. Hayes]]'''<br><small>(1822-1893)</small><br><small>[[Ohio|OH]]</small> |

||

|[[Fichier:President Rutherford Hayes 1870 - 1880 Restored.jpg|90px]] |

|[[Fichier:President Rutherford Hayes 1870 - 1880 Restored.jpg|90px]] |

||

|{{date|4 mars 1877}} |

|{{date|4 mars 1877}} |

||

|{{date|4 mars 1881}} |

|{{date|4 mars 1881}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|REP}} | |

|||

|[[Parti républicain (États-Unis)|Républicain]] |

|[[Parti républicain (États-Unis)|Républicain]] |

||

|<small>Nettement minoritaire en voix, il [[Élection présidentielle américaine de 1876|est élu]] grâce aux fraudes électorales face à son rival démocrate [[Samuel J. Tilden]]. Il s'appliquera cependant à moraliser son gouvernement et mettra fin à l'occupation militaire des États du Sud.</small> |

|<small>Nettement minoritaire en voix, il [[Élection présidentielle américaine de 1876|est élu]] grâce aux fraudes électorales face à son rival démocrate [[Samuel J. Tilden]]. Il s'appliquera cependant à moraliser son gouvernement et mettra fin à l'occupation militaire des États du Sud.</small> |

||

|- |

|- |

||

|'''[[Présidence de James A. Garfield|20]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|REP}} |'''20''' |

|||

|'''[[James A. Garfield]]'''<br><small>(1831-1881)</small><br><small>[[Ohio|OH]]</small> |

|'''[[James A. Garfield]]'''<br><small>(1831-1881)</small><br><small>[[Ohio|OH]]</small> |

||

|[[Fichier:James Abram Garfield, photo portrait seated.jpg|90px]] |

|[[Fichier:James Abram Garfield, photo portrait seated.jpg|90px]] |

||

|{{date|4|mars|1881}} |

|{{date|4|mars|1881}} |

||

|{{date|19 septembre 1881}} |

|{{date|19 septembre 1881}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|REP}} | |

|||

|[[Parti républicain (États-Unis)|Républicain]] |

|[[Parti républicain (États-Unis)|Républicain]] |

||

|<small>Élu lors d'une [[Élection présidentielle américaine de 1880|élection]] considérée comme un référendum sur l'assouplissement des conditions de la [[Reconstruction après la guerre de Sécession|Reconstruction]] des États du Sud, il tente d'organiser une conférence internationale des États d'Amérique, mais, au bout de ses 6 premiers mois de mandat, il est assassiné par [[Charles J. Guiteau]].</small> |

|<small>Élu lors d'une [[Élection présidentielle américaine de 1880|élection]] considérée comme un référendum sur l'assouplissement des conditions de la [[Reconstruction après la guerre de Sécession|Reconstruction]] des États du Sud, il tente d'organiser une conférence internationale des États d'Amérique, mais, au bout de ses 6 premiers mois de mandat, il est assassiné par [[Charles J. Guiteau]].</small> |

||

|- |

|- |

||

| '''[[Présidence de Chester A. Arthur|21]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|REP}} |'''21''' |

|||

|'''[[Chester A. Arthur]]'''<br><small>(1829-1886)</small><br><small>[[État de New York|NY]]</small> |

|'''[[Chester A. Arthur]]'''<br><small>(1829-1886)</small><br><small>[[État de New York|NY]]</small> |

||

|[[Fichier:20 Chester Arthur 3x4.jpg|90px]] |

|[[Fichier:20 Chester Arthur 3x4.jpg|90px]] |

||

|{{date|19 septembre 1881}} |

|{{date|19 septembre 1881}} |

||

|{{date|4 mars 1885}} |

|{{date|4 mars 1885}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|REP}} | |

|||

|[[Parti républicain (États-Unis)|Républicain]] |

|[[Parti républicain (États-Unis)|Républicain]] |

||

|<small>Juriste, ancien collecteur de taxes douanières au port de New York et vice-président de Garfield, il devient président à la mort de ce dernier. Son mandat est marqué par la mise en œuvre d'une réforme de la fonction publique établissant le recrutement et la promotion sur la base de la seule compétence (réforme du [[système des dépouilles]]) et par la fin de la [[conquête de l'Ouest]]. Malade des reins, il ne se présente pas à l'[[Élection présidentielle américaine de 1884|élection de 1884]]<ref>[[Philippe Valode]], ''Les présidents des États-Unis'', l'Archipel, 2008, p 87.</ref>.</small> |

|<small>Juriste, ancien collecteur de taxes douanières au port de New York et vice-président de Garfield, il devient président à la mort de ce dernier. Son mandat est marqué par la mise en œuvre d'une réforme de la fonction publique établissant le recrutement et la promotion sur la base de la seule compétence (réforme du [[système des dépouilles]]) et par la fin de la [[conquête de l'Ouest]]. Malade des reins, il ne se présente pas à l'[[Élection présidentielle américaine de 1884|élection de 1884]]<ref>[[Philippe Valode]], ''Les présidents des États-Unis'', l'Archipel, 2008, p 87.</ref>.</small> |

||

|- |

|- |

||

| '''[[Première présidence de Grover Cleveland|22]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|DEM}} |'''22''' |

|||

|'''[[Grover Cleveland]]'''<br><small>(1837-1909)</small><br><small>[[État de New York|NY]]</small><br><small>'''1{{re}} fois'''</small> |

|'''[[Grover Cleveland]]'''<br><small>(1837-1909)</small><br><small>[[État de New York|NY]]</small><br><small>'''1{{re}} fois'''</small> |

||

|[[Fichier:Grover Cleveland Portrait.jpg|90px]] |

|[[Fichier:Grover Cleveland Portrait.jpg|90px]] |

||

|{{date|4 mars 1885}} |

|{{date|4 mars 1885}} |

||

|{{date|4 mars 1889}} |

|{{date|4 mars 1889}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|DEM}} | |

|||

|[[Parti démocrate (États-Unis)|Démocrate]] |

|[[Parti démocrate (États-Unis)|Démocrate]] |

||

|<small>Ancien maire de [[Buffalo (New York)|Buffalo]] et ancien [[Liste des gouverneurs de l'État de New York|gouverneur de New York]], il est le premier démocrate à [[Élection présidentielle américaine de 1884|devenir président]] après la [[guerre de Sécession]]. Il est le seul à avoir occupé un poste de [[shérif]] (dans l'[[État de New York]]). Il est élu avec juste {{nombre|29000|voix}} d'avance sur [[James Blaine]]. Son mandat est marqué par son intransigeance dans les conflits sociaux, par sa tentative de contrôler le prix des chemins de fer, d'abaisser les tarifs douaniers et de freiner l'immigration chinoise. Candidat à sa réélection en [[Élection présidentielle américaine de 1888|1888]], il est battu par [[Benjamin Harrison]] tout en l'ayant devancé de plus de {{nombre|10000|voix}} au suffrage populaire<ref>Philippe Valode, ''Les présidents des États-Unis'', l'Archipel, 2008, p 90.</ref>.</small> |

|<small>Ancien maire de [[Buffalo (New York)|Buffalo]] et ancien [[Liste des gouverneurs de l'État de New York|gouverneur de New York]], il est le premier démocrate à [[Élection présidentielle américaine de 1884|devenir président]] après la [[guerre de Sécession]]. Il est le seul à avoir occupé un poste de [[shérif]] (dans l'[[État de New York]]). Il est élu avec juste {{nombre|29000|voix}} d'avance sur [[James Blaine]]. Son mandat est marqué par son intransigeance dans les conflits sociaux, par sa tentative de contrôler le prix des chemins de fer, d'abaisser les tarifs douaniers et de freiner l'immigration chinoise. Candidat à sa réélection en [[Élection présidentielle américaine de 1888|1888]], il est battu par [[Benjamin Harrison]] tout en l'ayant devancé de plus de {{nombre|10000|voix}} au suffrage populaire<ref>Philippe Valode, ''Les présidents des États-Unis'', l'Archipel, 2008, p 90.</ref>.</small> |

||

|- |

|- |

||

|'''[[Présidence de Benjamin Harrison|23]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|REP}} |'''23''' |

|||

|'''[[Benjamin Harrison]]'''<br><small>(1833-1901)</small><br><small>[[Indiana|IN]]</small> |

|'''[[Benjamin Harrison]]'''<br><small>(1833-1901)</small><br><small>[[Indiana|IN]]</small> |

||

|[[Fichier:Pach Brothers - Benjamin Harrison.jpg|90px]] |

|[[Fichier:Pach Brothers - Benjamin Harrison.jpg|90px]] |

||

|{{date|4 mars 1889}} |

|{{date|4 mars 1889}} |

||

|{{date|4 mars 1893}} |

|{{date|4 mars 1893}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|REP}} | |

|||

|[[Parti républicain (États-Unis)|Républicain]] |

|[[Parti républicain (États-Unis)|Républicain]] |

||

|<small>Petit-fils du président [[William Henry Harrison]], il est le troisième candidat à l'élection présidentielle à entrer à la Maison-Blanche en étant [[Élection présidentielle américaine de 1888|minoritaire en voix]]. Il organise la première conférence des États du continent américain, place les îles [[Samoa]] sous protectorat américain, tente d'en faire de même avec [[Hawaï]] et négocie les droits de pêche dans le [[détroit de Béring]]. Il signe la [[loi Sherman]] {{incise|première loi fédérale réglementant les conglomérats industriels}} et soutient le passage d'une loi garantissant le [[droit de vote]] des noirs, en particulier dans les États du Sud.</small> |

|<small>Petit-fils du président [[William Henry Harrison]], il est le troisième candidat à l'élection présidentielle à entrer à la Maison-Blanche en étant [[Élection présidentielle américaine de 1888|minoritaire en voix]]. Il organise la première conférence des États du continent américain, place les îles [[Samoa]] sous protectorat américain, tente d'en faire de même avec [[Hawaï]] et négocie les droits de pêche dans le [[détroit de Béring]]. Il signe la [[loi Sherman]] {{incise|première loi fédérale réglementant les conglomérats industriels}} et soutient le passage d'une loi garantissant le [[droit de vote]] des noirs, en particulier dans les États du Sud.</small> |

||

|- |

|- |

||

|'''[[Seconde présidence de Grover Cleveland|24]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|DEM}} |'''24''' |

|||

|'''[[Grover Cleveland]]'''<br><small>(1837-1909)</small><br><small>[[État de New York|NY]]</small><br><small>'''{{2nde|fois}}'''</small> |

|'''[[Grover Cleveland]]'''<br><small>(1837-1909)</small><br><small>[[État de New York|NY]]</small><br><small>'''{{2nde|fois}}'''</small> |

||

|[[Fichier:President Grover Cleveland.jpg|90px]] |

|[[Fichier:President Grover Cleveland.jpg|90px]] |

||

|{{date|4 mars 1893}} |

|{{date|4 mars 1893}} |

||

|{{date|4 mars 1897}} |

|{{date|4 mars 1897}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|DEM}} | |

|||

|[[Parti démocrate (États-Unis)|Démocrate]] |

|[[Parti démocrate (États-Unis)|Démocrate]] |

||

|<small>Seul président à avoir effectué deux mandats non consécutifs, il [[Élection présidentielle américaine de 1892|prend sa revanche]] sur Harrison malgré la présence d'un candidat [[Parti populiste (États-Unis, 1891-1908)|populiste]], [[James B. Weaver]]. Son second mandat est marqué par son mariage à la [[Maison-Blanche]], par la [[Panique de 1893|crise économique]] de 1893 à 1897 accompagnée d'une dépression et de nombreuses faillites, par l'abolition de la loi sur les droits civils dans le Sud, permettant l'instauration de la [[Ségrégation raciale aux États-Unis|ségrégation raciale]] et par la lutte contre l'influence des ''lobbies'' industriels au Congrès<ref>Philippe Valode, ''Les présidents des États-Unis'', l'Archipel, 2008, p 90-91.</ref>.</small> |

|<small>Seul président à avoir effectué deux mandats non consécutifs, il [[Élection présidentielle américaine de 1892|prend sa revanche]] sur Harrison malgré la présence d'un candidat [[Parti populiste (États-Unis, 1891-1908)|populiste]], [[James B. Weaver]]. Son second mandat est marqué par son mariage à la [[Maison-Blanche]], par la [[Panique de 1893|crise économique]] de 1893 à 1897 accompagnée d'une dépression et de nombreuses faillites, par l'abolition de la loi sur les droits civils dans le Sud, permettant l'instauration de la [[Ségrégation raciale aux États-Unis|ségrégation raciale]] et par la lutte contre l'influence des ''lobbies'' industriels au Congrès<ref>Philippe Valode, ''Les présidents des États-Unis'', l'Archipel, 2008, p 90-91.</ref>.</small> |

||

|- |

|- |

||

|'''[[Présidence de William McKinley|25]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|REP}} |'''25''' |

|||

|'''[[William McKinley]]'''<br><small>(1843-1901)</small><br><small>[[Ohio|OH]]</small> |

|'''[[William McKinley]]'''<br><small>(1843-1901)</small><br><small>[[Ohio|OH]]</small> |

||

|[[Image:Mckinley.jpg|90px]] |

|[[Image:Mckinley.jpg|90px]] |

||

|{{date|4 mars 1897}} |

|{{date|4 mars 1897}} |

||

|{{date|14 septembre 1901}} |

|{{date|14 septembre 1901}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|REP}} | |

|||

|[[Parti républicain (États-Unis)|Républicain]] |

|[[Parti républicain (États-Unis)|Républicain]] |

||

|<small>Ancien [[Liste des gouverneurs de l'Ohio|gouverneur de l'Ohio]], [[Élection présidentielle américaine de 1896|facilement élu en 1896]] et [[Élection présidentielle américaine de 1900|réélu]] plus largement encore quatre ans plus tard contre le même adversaire, [[William Jennings Bryan]], il est le président des premières manifestations de ce qu'on appellera l'[[impérialisme américain]] où lors de la rapide [[guerre hispano-américaine]], les États-Unis prennent de fait le contrôle des [[Philippines]] et de [[Cuba]]. Lors de la [[révolte des Boxers]], il met des troupes à disposition du contingent international chargé de protéger les légations. Dorénavant à la tête d'une puissance mondiale, imposant sa volonté sur l'ensemble du continent américain, l'objectif de McKinley est surtout de préserver la liberté commerciale. Il mène une politique novatrice d'abaissement des barrières douanières à laquelle s'ajoute l'ouverture des marchés étrangers aux produits américains grâce notamment à la conclusion de traités commerciaux réciproques, mettant fin à la période du ''Gilded Age'' (fondé sur le protectionnisme et la surveillance du Congrès). Le retour à l'[[étalon-or]] est approuvé par le Congrès sous son mandat, écartant les partisans de la monnaie d'argent. Le vote du ''[[Gold Standard Act]]'' assure la stabilité du [[Dollar américain|dollar]] et rassure les investisseurs étrangers qui se ruent alors sur le marché américain, permettant une forte expansion de l'activité industrielle. Lors de l'[[Exposition Pan-américaine]] de Buffalo en {{date-|septembre 1901}}, McKinley est [[Assassinat de William McKinley|assassiné]] par l'anarchiste [[Leon Czolgosz]]<ref>Philippe Valode, ''Les présidents des États-Unis'', 2008, L'Archipel, p96-99</ref>.</small> |

|<small>Ancien [[Liste des gouverneurs de l'Ohio|gouverneur de l'Ohio]], [[Élection présidentielle américaine de 1896|facilement élu en 1896]] et [[Élection présidentielle américaine de 1900|réélu]] plus largement encore quatre ans plus tard contre le même adversaire, [[William Jennings Bryan]], il est le président des premières manifestations de ce qu'on appellera l'[[impérialisme américain]] où lors de la rapide [[guerre hispano-américaine]], les États-Unis prennent de fait le contrôle des [[Philippines]] et de [[Cuba]]. Lors de la [[révolte des Boxers]], il met des troupes à disposition du contingent international chargé de protéger les légations. Dorénavant à la tête d'une puissance mondiale, imposant sa volonté sur l'ensemble du continent américain, l'objectif de McKinley est surtout de préserver la liberté commerciale. Il mène une politique novatrice d'abaissement des barrières douanières à laquelle s'ajoute l'ouverture des marchés étrangers aux produits américains grâce notamment à la conclusion de traités commerciaux réciproques, mettant fin à la période du ''Gilded Age'' (fondé sur le protectionnisme et la surveillance du Congrès). Le retour à l'[[étalon-or]] est approuvé par le Congrès sous son mandat, écartant les partisans de la monnaie d'argent. Le vote du ''[[Gold Standard Act]]'' assure la stabilité du [[Dollar américain|dollar]] et rassure les investisseurs étrangers qui se ruent alors sur le marché américain, permettant une forte expansion de l'activité industrielle. Lors de l'[[Exposition Pan-américaine]] de Buffalo en {{date-|septembre 1901}}, McKinley est [[Assassinat de William McKinley|assassiné]] par l'anarchiste [[Leon Czolgosz]]<ref>Philippe Valode, ''Les présidents des États-Unis'', 2008, L'Archipel, p96-99</ref>.</small> |

||

|- |

|- |

||

| '''[[Présidence de Theodore Roosevelt|26]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|REP}} |'''26''' |

|||

|'''[[Theodore Roosevelt]]'''<br><small>(1858-1919)</small><br><small>[[État de New York|NY]]</small> |

|'''[[Theodore Roosevelt]]'''<br><small>(1858-1919)</small><br><small>[[État de New York|NY]]</small> |

||

|[[Fichier:President Theodore Roosevelt, 1904.jpg|90px]] |

|[[Fichier:President Theodore Roosevelt, 1904.jpg|90px]] |

||

|{{date|14 septembre 1901}} |

|{{date|14 septembre 1901}} |

||

|{{date|4 mars 1909}} |

|{{date|4 mars 1909}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|REP}} | |

|||

|[[Parti républicain (États-Unis)|Républicain]] |

|[[Parti républicain (États-Unis)|Républicain]] |

||

|<small>Ancien chef de la [[New York City Police Department|police de New York]], officier des ''{{Lang|en|[[Rough Riders]]}}'' à la [[bataille de San Juan]] à Cuba, vice-président de McKinley, il succède à ce dernier après son assassinat, devenant à 42 ans le plus jeune président américain de l'histoire, puis est à son tour [[Élection présidentielle américaine de 1904|élu en 1904]]. Il applique une politique progressiste et sociale (politique ''anti-trust'' contre les ''{{Lang|en|big corporations}}'') et étend les prérogatives présidentielles et fédérales. En [[politique internationale]], il révise la [[doctrine Monroe]] en accordant aux États-Unis la possibilité d'exercer un pouvoir international de police, ce qui lui permet de se poser en protecteur de l'ensemble latino-américain. Il reçoit le [[prix Nobel de la paix]] pour son rôle de médiateur dans le [[Guerre russo-japonaise|conflit entre le Japon et la Russie]]. Chasseur et admirateur du milieu vivant, il multiplie les actions en faveur de la protection des espaces naturels, de la création de [[Liste des parcs nationaux des États-Unis|parcs nationaux]] à la lutte contre le gaspillage<ref>Philippe Valode, ''Les Présidents des États-Unis'', 2008, L'Archipel, pages 100-105.</ref>. Il est invectivé par des élus et la presse du Sud pour avoir invité l'Afro-Américain [[Booker T. Washington]] à dîner à la Maison-Blanche en 1901. Il refuse de se représenter en [[Élection présidentielle américaine de 1908|1908]] mais, mécontent de la politique de son successeur, se présentera contre lui à l'élection de [[Élection présidentielle américaine de 1912|1912]] comme [[Parti progressiste (États-Unis, 1912)|progressiste]], provoquant la défaite des républicains. Victime d'une [[Tentative d'assassinat de Theodore Roosevelt|tentative d'assassinat]] lors de la campagne, il se maintient debout pour discourir alors qu'il est touché et demande à la foule de ne pas se montrer violente envers l'auteur arrêté du coup de feu.</small> |

|<small>Ancien chef de la [[New York City Police Department|police de New York]], officier des ''{{Lang|en|[[Rough Riders]]}}'' à la [[bataille de San Juan]] à Cuba, vice-président de McKinley, il succède à ce dernier après son assassinat, devenant à 42 ans le plus jeune président américain de l'histoire, puis est à son tour [[Élection présidentielle américaine de 1904|élu en 1904]]. Il applique une politique progressiste et sociale (politique ''anti-trust'' contre les ''{{Lang|en|big corporations}}'') et étend les prérogatives présidentielles et fédérales. En [[politique internationale]], il révise la [[doctrine Monroe]] en accordant aux États-Unis la possibilité d'exercer un pouvoir international de police, ce qui lui permet de se poser en protecteur de l'ensemble latino-américain. Il reçoit le [[prix Nobel de la paix]] pour son rôle de médiateur dans le [[Guerre russo-japonaise|conflit entre le Japon et la Russie]]. Chasseur et admirateur du milieu vivant, il multiplie les actions en faveur de la protection des espaces naturels, de la création de [[Liste des parcs nationaux des États-Unis|parcs nationaux]] à la lutte contre le gaspillage<ref>Philippe Valode, ''Les Présidents des États-Unis'', 2008, L'Archipel, pages 100-105.</ref>. Il est invectivé par des élus et la presse du Sud pour avoir invité l'Afro-Américain [[Booker T. Washington]] à dîner à la Maison-Blanche en 1901. Il refuse de se représenter en [[Élection présidentielle américaine de 1908|1908]] mais, mécontent de la politique de son successeur, se présentera contre lui à l'élection de [[Élection présidentielle américaine de 1912|1912]] comme [[Parti progressiste (États-Unis, 1912)|progressiste]], provoquant la défaite des républicains. Victime d'une [[Tentative d'assassinat de Theodore Roosevelt|tentative d'assassinat]] lors de la campagne, il se maintient debout pour discourir alors qu'il est touché et demande à la foule de ne pas se montrer violente envers l'auteur arrêté du coup de feu.</small> |

||

|- |

|- |

||

| '''[[Présidence de William Howard Taft|27]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|REP}} |'''27''' |

|||

|'''[[William Howard Taft|William H. Taft]]'''<br><small>(1857-1930)</small><br><small>[[Ohio|OH]]</small> |

|'''[[William Howard Taft|William H. Taft]]'''<br><small>(1857-1930)</small><br><small>[[Ohio|OH]]</small> |

||

|[[Fichier:William Howard Taft, Bain bw photo portrait, 1908.jpg|90px]] |

|[[Fichier:William Howard Taft, Bain bw photo portrait, 1908.jpg|90px]] |

||

|{{date|4 mars 1909}} |

|{{date|4 mars 1909}} |

||

|{{date|4 mars 1913}} |

|{{date|4 mars 1913}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|REP}} | |

|||

|[[Parti républicain (États-Unis)|Républicain]] |

|[[Parti républicain (États-Unis)|Républicain]] |

||

|<small>Conservateur, partisan de la « diplomatie du dollar », son mandat est marqué par le retrait des troupes américaines de Cuba et par la détérioration du climat social. Candidat à sa réélection, il se heurte à la candidature de Roosevelt qui, au nom du mouvement progressiste, se présente avec un programme baptisé « {{Lang|en|''New Nationalism''}} ». Avec un camp républicain ainsi divisé, Taft est privé d'un second mandat. De 1921 à 1930, il est président de la [[Cour suprême des États-Unis]].</small> |

|<small>Conservateur, partisan de la « diplomatie du dollar », son mandat est marqué par le retrait des troupes américaines de Cuba et par la détérioration du climat social. Candidat à sa réélection, il se heurte à la candidature de Roosevelt qui, au nom du mouvement progressiste, se présente avec un programme baptisé « {{Lang|en|''New Nationalism''}} ». Avec un camp républicain ainsi divisé, Taft est privé d'un second mandat. De 1921 à 1930, il est président de la [[Cour suprême des États-Unis]].</small> |

||

|- |

|- |

||

| '''[[Présidence de Woodrow Wilson|28]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|DEM}} |'''28''' |

|||

|'''[[Woodrow Wilson]]'''<br><small>(1856-1924)</small><br><small>[[New Jersey|NJ]]</small> |

|'''[[Woodrow Wilson]]'''<br><small>(1856-1924)</small><br><small>[[New Jersey|NJ]]</small> |

||

|[[Fichier:President Woodrow Wilson portrait December 2 1912.jpg|90px]] |

|[[Fichier:President Woodrow Wilson portrait December 2 1912.jpg|90px]] |

||

|{{date|4 mars 1913}} |

|{{date|4 mars 1913}} |

||

|{{date|4 mars 1921}} |

|{{date|4 mars 1921}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|DEM}} | |

|||

|[[Parti démocrate (États-Unis)|Démocrate]] |

|[[Parti démocrate (États-Unis)|Démocrate]] |

||

|<small>Ancien président de l'[[université de Princeton]], il est [[Élection présidentielle américaine de 1912|élu]] avec 41 % des voix grâce à une scission chez les républicains et à la candidature dissidente de Roosevelt, puis [[Élection présidentielle américaine de 1916|réélu en 1916]] à une majorité de {{unité|600000|voix}} et de 23 [[Collège électoral des États-Unis|grands électeurs]] face à son rival républicain [[Charles Evans Hughes]]. Sous son mandat, les membres du [[Sénat des États-Unis]] sont pour la première fois élus au [[suffrage universel]] et non plus désignés par la [[Législature d'État des États-Unis|législatures des États]] (1914). En dépit de son [[pacifisme]], il fait [[Les États-Unis pendant la Première Guerre mondiale|intervenir les États-Unis dans la Première Guerre mondiale]]. Il est le père de la [[Société des Nations]] mais, paradoxalement, ne parvient pas à y faire adhérer les États-Unis. Il reçoit le [[Prix Nobel de la paix]] en 1919. En 1920, il fait [[XIXe amendement de la Constitution des États-Unis|accorder]] le [[Droit de vote des femmes|droit de vote aux femmes]].</small> |

|<small>Ancien président de l'[[université de Princeton]], il est [[Élection présidentielle américaine de 1912|élu]] avec 41 % des voix grâce à une scission chez les républicains et à la candidature dissidente de Roosevelt, puis [[Élection présidentielle américaine de 1916|réélu en 1916]] à une majorité de {{unité|600000|voix}} et de 23 [[Collège électoral des États-Unis|grands électeurs]] face à son rival républicain [[Charles Evans Hughes]]. Sous son mandat, les membres du [[Sénat des États-Unis]] sont pour la première fois élus au [[suffrage universel]] et non plus désignés par la [[Législature d'État des États-Unis|législatures des États]] (1914). En dépit de son [[pacifisme]], il fait [[Les États-Unis pendant la Première Guerre mondiale|intervenir les États-Unis dans la Première Guerre mondiale]]. Il est le père de la [[Société des Nations]] mais, paradoxalement, ne parvient pas à y faire adhérer les États-Unis. Il reçoit le [[Prix Nobel de la paix]] en 1919. En 1920, il fait [[XIXe amendement de la Constitution des États-Unis|accorder]] le [[Droit de vote des femmes|droit de vote aux femmes]].</small> |

||

|- |

|- |

||

|'''[[Présidence de Warren G. Harding|29]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|REP}} |'''29''' |

|||

|'''[[Warren G. Harding]]'''<br><small>(1865-1923)</small><br><small>[[Ohio|OH]]</small> |

|'''[[Warren G. Harding]]'''<br><small>(1865-1923)</small><br><small>[[Ohio|OH]]</small> |

||

|[[Fichier:Warren G Harding portrait as senator June 1920.jpg|90px]] |

|[[Fichier:Warren G Harding portrait as senator June 1920.jpg|90px]] |

||

|{{date|4 mars 1921}} |

|{{date|4 mars 1921}} |

||

|{{date|2 août 1923}} |

|{{date|2 août 1923}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|REP}} | |

|||

|[[Parti républicain (États-Unis)|Républicain]] |

|[[Parti républicain (États-Unis)|Républicain]] |

||

|<small>[[Élection présidentielle américaine de 1920|Élu]] assez largement, l'ancien sénateur de l'[[Ohio]] est le premier président à prononcer un discours radio-diffusé. Son mandat est marqué par une politique économique de [[laissez-faire]], par la création du [[Bureau de la gestion et du budget|Bureau du budget]], par la fixation de quotas d’immigration favorisant les pays anglophones et par une politique isolationniste. Il meurt d'[[apoplexie]] lors de la troisième année de son mandat.</small> |

|<small>[[Élection présidentielle américaine de 1920|Élu]] assez largement, l'ancien sénateur de l'[[Ohio]] est le premier président à prononcer un discours radio-diffusé. Son mandat est marqué par une politique économique de [[laissez-faire]], par la création du [[Bureau de la gestion et du budget|Bureau du budget]], par la fixation de quotas d’immigration favorisant les pays anglophones et par une politique isolationniste. Il meurt d'[[apoplexie]] lors de la troisième année de son mandat.</small> |

||

|- |

|- |

||

| '''[[Présidence de Calvin Coolidge|30]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|REP}} |'''30''' |

|||

|'''[[Calvin Coolidge]]'''<br><small>(1872-1933)</small><br><small>[[Massachusetts|MA]]</small> |

|'''[[Calvin Coolidge]]'''<br><small>(1872-1933)</small><br><small>[[Massachusetts|MA]]</small> |

||

|[[Fichier:Calvin Coolidge photo portrait head and shoulders.jpg|90px]] |

|[[Fichier:Calvin Coolidge photo portrait head and shoulders.jpg|90px]] |

||

|{{date|2 août 1923}} |

|{{date|2 août 1923}} |

||

|{{date|4 mars 1929}} |

|{{date|4 mars 1929}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|REP}} | |

|||

|[[Parti républicain (États-Unis)|Républicain]] |

|[[Parti républicain (États-Unis)|Républicain]] |

||

|<small>Vice-président de [[Warren Harding]], il accède à la présidence à la mort de ce dernier et est [[Élection présidentielle américaine de 1924|élu]] pour un mandat complet en 1924. Il est très critiqué après la [[crue du Mississippi de 1927]] qui provoque 246 morts et plus de 400 millions de dollars de dégâts. Sous son mandat, les Indiens |

|<small>Vice-président de [[Warren Harding]], il accède à la présidence à la mort de ce dernier et est [[Élection présidentielle américaine de 1924|élu]] pour un mandat complet en 1924. Il est très critiqué après la [[crue du Mississippi de 1927]] qui provoque 246 morts et plus de 400 millions de dollars de dégâts. Sous son mandat, les Indiens d'Amérique se voient reconnaître la nationalité américaine.</small> |

||

|- |

|- |

||

| '''[[Présidence de Herbert Hoover|31]]''' |

|||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|REP}} |'''31''' |

|||

|'''[[Herbert Hoover]]'''<br><small>(1874-1964)</small><br><small>[[Californie|CA]]</small> |

|'''[[Herbert Hoover]]'''<br><small>(1874-1964)</small><br><small>[[Californie|CA]]</small> |

||

|[[Fichier:President Hoover portrait.jpg|90px]] |

|[[Fichier:President Hoover portrait.jpg|90px]] |

||

|{{date|4 mars 1929}} |

|{{date|4 mars 1929}} |

||

|{{date|4 mars 1933}} |

|{{date|4 mars 1933}} |

||

| {{Infobox Parti politique américain/couleurs|REP}} | |

|||

|[[Parti républicain (États-Unis)|Républicain]] |

|[[Parti républicain (États-Unis)|Républicain]] |

||

|<small>[[Élection présidentielle américaine de 1928|Élu]] très largement et premier président issu de [[Californie]], l'ancien [[secrétaire au Commerce des États-Unis]] est souvent perçu comme partisan du moins d'État et laissez-faire économique alors que sa pratique en est parfois présentée à l'opposé. Son mandat est associé au [[krach de 1929]] qu'il n'arrive pas à juguler malgré son interventionnisme économique. Candidat à un second mandat, il est largement battu par [[Franklin Delano Roosevelt]].</small> |