« Presse écrite » : différence entre les versions

Balises : Suppression de références Éditeur visuel |

J'ai ajouté des informations sur le premier périodique paru en France, le premier hebdomadaire et le premier quotidien. |

||

| (42 versions intermédiaires par 22 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{homon|presse}} |

|||

{{francocentrisme|date=avril 2020}} |

{{francocentrisme|date=avril 2020}} |

||

L'expression '''presse écrite''' désigne, d'une manière générale, l'ensemble des moyens de diffusion de l’information écrite, ce qui englobe notamment les [[journal|journaux]] [[Liste de journaux et magazines|quotidiens]], les [[Publication périodique|publications périodiques]] et les organismes professionnels liés à la diffusion de l'information. |

|||

La '''presse écrite''' est l'ensemble des moyens imprimés de diffusion de l’information écrite, ce qui englobe notamment les [[journal|journaux]] [[Liste de journaux et magazines|quotidiens]], les [[Publication périodique|publications périodiques]] et les organismes professionnels liés à la diffusion de l'information. |

|||

Le mot « presse » tire son origine de l'utilisation d'une presse d'[[imprimerie]] sur laquelle étaient pressées les feuilles de papier pour être imprimées. Parler de « presse écrite » est un [[pléonasme]], mais cette expression est aujourd'hui largement utilisée car elle sert désormais à différencier la presse des autres [[média]]s que sont la [[Radiodiffusion|radio]], la [[télévision]] et la [[Journalisme en ligne|presse en ligne]]. |

|||

== Histoire de la presse == |

== Histoire de la presse == |

||

=== |

=== Des origines lointaines === |

||

[[Image:Relation Aller Fuernemmen und gedenckwuerdigen Historien (1609).jpg|vignette|droite|250px|Page titre de ''[[Relation (journal)|Relation...]]'' publié à partir de 1609 à [[Strasbourg]], reconnu comme étant le premier hebdomadaire paru au monde]] |

|||

{{article détaillé|Histoire de la presse écrite en Algérie}} |

|||

La presse écrite est d'abord apparue sous différentes formes : les nouvelles qui étaient manuscrites, les occasionnels dès le {{s-|XV}}<ref>{{Lien web|titre=Histoire de la presse en France|url=https://www.maisondesjournalistes.org/histoire-de-la-presse-en-france/|date=|consulté le=5 février 2020}}</ref>, les [[libelle]]s, les [[placard (affichage)|placards]], les [[almanach]]s. Souvent, il s'agissait de simples feuilles volantes. Cette presse plus ou moins clandestine était vendue en [[librairie]] et par [[Colporteur|colportage]]. Dès la [[Renaissance]] et aux {{s2-|XVII|XVIII}}, une partie de l'information écrite se faisait par voie manuscrite, plus particulièrement dans le domaine de la presse clandestine, mais non exclusivement. Ces ateliers de copistes, dont l'exemple parisien le plus célèbre reste la paroisse [[Marie Anne Doublet|Doublet]], produisaient des journaux que l'on nommait « [[nouvelles à la main]] ». |

|||

{{…}} |

|||

Dès le XVIe siècle, on trouve les occasionnels qui présentent des informations véridiques comme la visite d'un roi, d'un ambassadeur, le récit d'une inondation, d'une bataille et les canards qui eux sont assez fantaisistes et font intervenir des phénomènes extraordinaires et peu crédibles comme des troupes qui apparaissent dans le ciel, de mauvais catholiques qui pactisent avec le diable... |

|||

=== États-Unis === |

|||

{{article détaillé|Histoire de la presse écrite aux États-Unis}} |

|||

{{...}} |

|||

Le premier périodique imprimé au monde, un hebdomadaire de quatre pages, titré ''Relation'' (titre complet : ''Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien''), fut lancé à [[Strasbourg]] en décembre [[1605]] par [[Johann Carolus]]<ref>[http://www.wan-press.org/article6468.html WAN - La presse : quatre siècles de jeunesse !<!-- Titre généré automatiquement -->]</ref>. |

|||

=== France === |

|||

{{article détaillé|Histoire de la presse écrite en France}} |

|||

En France, le premier périodique (annuel) eut pour titre Le Mercure François, dès 1611. C'est Théophraste Renaudot qui imprima l'hebdomadaire Gazette dès 1631. Il faut attendre 1777 pour que le premier quotidien s'imprime en France: Le Journal de Paris. |

|||

==== Des origines lointaines ==== |

|||

[[Image:Relation Aller Fuernemmen und gedenckwuerdigen Historien (1609).jpg|vignette|droite|250px|Page titre de ''[[Relation (journal)|Relation...]]'' publié à partir de 1609 à [[Strasbourg]], reconnu comme étant le premier hebdomadaire paru au monde]] |

|||

La presse écrite est d'abord apparue sous différentes formes : les nouvelles qui étaient manuscrites, les occasionnels dès le {{s-|XV}}<ref>{{Lien web|langue=|auteur1=|titre=Histoire de la presse en France|url=https://www.maisondesjournalistes.org/histoire-de-la-presse-en-france/|site=|périodique=|date=|consulté le=5 février 2020}}</ref>, les [[libelle]]s, les [[placard (affichage)|placards]], les [[almanach]]s. Souvent, il s'agissait de simples feuilles volantes. Cette presse plus ou moins clandestine était vendue en [[librairie]] et par [[Colporteur|colportage]]. Dès la [[Renaissance]] et aux {{s2-|XVII|XVIII}}, une partie de l'information écrite se faisait par voie manuscrite, plus particulièrement dans le domaine de la presse clandestine, mais non exclusivement. Ces ateliers de copistes, dont l'exemple parisien le plus célèbre reste la paroisse [[Marie Anne Doublet|Doublet]], produisaient des journaux que l'on nommait « [[nouvelles à la main]] ». |

|||

=== Un lent développement === |

|||

Le premier périodique imprimé au monde, un hebdomadaire de quatre pages, titré ''Relation'' (titre complet : ''Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien''), fut lancé à [[Strasbourg]] en décembre [[1605]] par [[Johann Carolus]]<ref>[http://www.wan-press.org/article6468.html WAN - La presse : quatre siècles de jeunesse !<!-- Titre généré automatiquement -->]</ref>. |

|||

==== Un lent développement ==== |

|||

{{Article détaillé|Presse sous la Révolution française}} |

{{Article détaillé|Presse sous la Révolution française}} |

||

Les évolutions techniques (l'invention de l'[[imprimerie]] date des années [[1450]]) et la [[Révolution française]] ne permirent pas un réel développement de la presse en raison des mesures politiques qui furent prises pour en bloquer sa liberté. Il faudra attendre le milieu du {{s-|XIX|e}}, la |

Les évolutions techniques (l'invention de l'[[imprimerie]] date des années [[1450]]) et la [[Révolution française]] ne permirent pas un réel développement de la presse en raison des mesures politiques qui furent prises pour en bloquer sa liberté. Il faudra attendre le milieu du {{s-|XIX|e}}, la révolution industrielle et les mesures favorisant l'instruction pour que ce développement soit effectif. |

||

=== L'âge d'or de la presse écrite ([[1858]]-[[1950]]) === |

|||

==== La presse écrite sous la Restauration ==== |

|||

{{...}} |

|||

==== L'âge d'or de la presse écrite ([[1858]]-[[1950]]) ==== |

|||

La presse écrite a connu une véritable explosion comme vecteur d'information à la fin du {{s|XIX}} et au début du {{s|XX}}. Elle occupa une position de [[monopole]] de fait, avant que la [[Radiodiffusion|radio]] et la [[télévision]] ne s'imposent, à leur tour, sur le marché des [[média]]s. En France, la [[Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse|loi sur la liberté de la presse]] est promulguée le {{Date|29|juillet|1881}}. |

La presse écrite a connu une véritable explosion comme vecteur d'information à la fin du {{s|XIX}} et au début du {{s|XX}}. Elle occupa une position de [[monopole]] de fait, avant que la [[Radiodiffusion|radio]] et la [[télévision]] ne s'imposent, à leur tour, sur le marché des [[média]]s. En France, la [[Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse|loi sur la liberté de la presse]] est promulguée le {{Date|29|juillet|1881}}. |

||

=== Le recul actuel de la presse écrite === |

|||

La presse écrite tend à reculer à la fin du {{s|XX}} et au début du {{s|XXI}}, malgré le lancement de nouvelles formes (la presse gratuite, les magazines destinés à des segments de population ciblés) face à la fois à d'autres [[médias de masse]], mais aussi aux [[Journalisme citoyen|médias citoyens]]. Selon l'OJD, organisme de référence sur la diffusion de la presse, la diffusion des quotidiens et des magazines a perdu 2 % en [[2003]]. Sur dix ans, la diminution est de 8 %. Mais cela cache des disparités profondes : la presse magazine progresse lentement tandis que la presse masculine, ou celle liée au spectacle, concurrencée par le Web, perd des lecteurs. |

|||

La presse écrite tend à reculer à la fin du {{s|XX}} et au début du {{s|XXI}}, malgré le lancement de nouvelles formes (la presse gratuite, les magazines destinés à des segments de population ciblés) face à la fois à d'autres [[médias de masse]], mais aussi aux [[Journalisme citoyen|médias citoyens]]. Selon l'OJD, organisme de référence sur la diffusion de la presse, la diffusion des quotidiens et des magazines a perdu 2 % en [[2003]]. Sur dix ans, la diminution est de 8 %. Mais cela cache des disparités profondes : la presse magazine progresse lentement tandis que la presse masculine, ou celle liée au spectacle, concurrencée par le Web, perd des lecteurs. |

|||

Pour le contexte nord américain, une étude de [[2006]] du chercheur Robert G. Picard a établi : {{citation|La diffusion des quotidiens était de {{unité|53,829|millions}} d’exemplaires vendus chaque jour en [[1950]], contre {{unité|54,626|millions}} en [[2004]], alors que la population totale a augmenté de {{unité|131,2|millions}} dans la même période ! On est ainsi passé de 353 exemplaires vendus pour {{unité|1000 habitants}} à 183 pour {{formatnum:1000}} à peine, soit une chute de 48,1 |

Pour le contexte nord américain, une étude de [[2006]] du chercheur Robert G. Picard a établi : {{citation|La diffusion des quotidiens était de {{unité|53,829|millions}} d’exemplaires vendus chaque jour en [[1950]], contre {{unité|54,626|millions}} en [[2004]], alors que la population totale a augmenté de {{unité|131,2|millions}} dans la même période ! On est ainsi passé de 353 exemplaires vendus pour {{unité|1000 habitants}} à 183 pour {{formatnum:1000}} à peine, soit une chute de 48,1 %<ref>Bernard Poulet, ''La Fin des journaux et l’avenir de l’information'', Gallimard, 2009 ( [http://www.acrimed.org/article3207.html Extraits en ligne]). {{en}} Robert G. Picard, « Journalism, Value Creation and the Future of News Organizations », Joan Shorenstein Center on the Press, Cambridge (Massachusetts), Harvard University, Research Paper R-27, 2006, p. 8. {{Lire en ligne|lien=http://www.hks.harvard.edu/presspol/publications/papers/research_papers/r27_picard.pdf}} {{pdf}}</ref>.}}. Les difficultés touchent l'ensemble de la presse, même la presse régionale ou la [[presse gratuite]], qui avaient un temps pu faire penser qu'elles s'en sortiraient un peu mieux que la presse nationale<ref>[http://www.leravi.org/spip.php?article1381 Mediastases en PACA], reportage du journal provençal ''[[Le Ravi (journal)|le Ravi]]'', octobre 2012</ref>. |

||

En 2018, dans le {{32e}} baromètre de la confiance des Français dans les médias réalisé pour ''La Croix'', seul 6 % des personnes interrogées indiquent la presse écrite comme principale source d'information<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Baromètre médias, les journalistes sommés de se remettre en question|url=https://www.la-croix.com/Economie/Medias/Barometre-medias-journalistes-sommes-remettre-question-2019-01-24-1200997667|site=La Croix|date=2019-01-24|consulté le=2019-01-25}}.</ref>. |

|||

=== Royaume-Uni === |

|||

{{article détaillé|Histoire de la presse écrite au Royaume-Uni}} |

|||

{{...}} |

|||

== Typologie de la presse == |

== Typologie de la presse == |

||

| Ligne 48 : | Ligne 35 : | ||

* ou encore selon leur nature par [[famille de presse]] (information, divertissement, publications scientifiques, etc.). |

* ou encore selon leur nature par [[famille de presse]] (information, divertissement, publications scientifiques, etc.). |

||

On distingue la [[Journal|presse quotidienne]] (les [[Liste de journaux et magazines|quotidiens]]) et assimilée (comme les [[Semaine|hebdomadaires]])<ref>au sens de l'article 39 bis du [[Code général des impôts (France)|Code général des impôts]] français : '' Sont assimilées à des quotidiens les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 |

On distingue la [[Journal|presse quotidienne]] (les [[Liste de journaux et magazines|quotidiens]]) et assimilée (comme les [[Semaine|hebdomadaires]])<ref>au sens de l'article 39 bis du [[Code général des impôts (France)|Code général des impôts]] français : '' Sont assimilées à des quotidiens les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens''</ref>, imprimée sur papier souvent bon marché, de la presse [[magazine]] ([[Publication périodique|publications périodiques]]), plus luxueuse et plus illustrée. Cette dernière a connu une grande diversification qui lui permet d'être plus ciblée, de favoriser la fidélisation de ses [[Lecture|lecteurs]] et de mieux résister à la concurrence des autres [[média]]s (dont les médias électroniques). |

||

=== Presse quotidienne === |

=== Presse quotidienne === |

||

| Ligne 54 : | Ligne 41 : | ||

Parmi les quotidiens, il convient de distinguer : |

Parmi les quotidiens, il convient de distinguer : |

||

* la [[Presse quotidienne nationale française|presse quotidienne nationale]], diffusée sur tout le territoire, comme en [[France]] ''[[Le Monde]]'', ''[[Libération (journal)|Libération]]'', ''[[Le Figaro]]'', ''[[La Croix]]'', ''[[L'Humanité]]''... (ou, par exemple, au [[Maroc]] : ''[[Le Matin (Maroc)|Le Matin]]'', ''[[Aujourd'hui le Maroc]]'') ; |

* la [[Presse quotidienne nationale française|presse quotidienne nationale]], diffusée sur tout le territoire, comme en [[France]] ''[[Le Monde]]'', ''[[Libération (journal)|Libération]]'', ''[[Le Figaro]]'', ''[[La Croix]]'', ''[[L'Humanité]]''... (ou, par exemple, au [[Maroc]] : ''[[Le Matin (Maroc)|Le Matin]]'', ''[[Aujourd'hui le Maroc]]'') ; |

||

* la [[Quotidien régional|presse quotidienne régionale]], qui traite de l'actualité locale, régionale et nationale, comme en France ''[[Le Courrier de l'Ouest]]'', ''[[Ouest-France]]'', ''[[Dernières Nouvelles d'Alsace]]'', ''[[L'Est républicain]]'', ''[[Le Républicain lorrain]]'', ''Le [[Midi libre]]'', ''[[Nice-Matin]]'', ''[[Le Parisien]]'', ''[[La Nouvelle République du Centre-Ouest]]'', ''[[Sud Ouest|Sud-Ouest]]'', ''[[La Dépêche du Midi]]'', ''[[La Voix du Nord]]'', ''[[Le Progrès (Lyon)|Le Progrès]]'', ''[[L'Union (journal français)|L'Union]]'', ''[[La République du Centre]]'', ''[[La Provence]]'', ''[[La Montagne (journal)|La Montagne]]'', etc., qui ont la particularité d'être en général en situation de monopole sur leur zone de diffusion (ces monopoles régionaux faisant même parfois l'objet d'accords écrits entre deux titres, comme ce fut le cas dans les années |

* la [[Quotidien régional|presse quotidienne régionale]], qui traite de l'actualité locale, régionale et nationale, comme en France ''[[Le Courrier de l'Ouest]]'', ''[[Ouest-France]]'', ''[[Dernières Nouvelles d'Alsace]]'', ''[[L'Est républicain]]'', ''[[Le Républicain lorrain]]'', ''Le [[Midi libre]]'', ''[[Nice-Matin]]'', ''[[Le Parisien]]'', ''[[La Nouvelle République du Centre-Ouest]]'', ''[[Sud Ouest|Sud-Ouest]]'', ''[[La Dépêche du Midi]]'', ''[[La Voix du Nord]]'', ''[[Le Progrès (Lyon)|Le Progrès]]'', ''[[L'Union (journal français)|L'Union]]'', ''[[La République du Centre]]'', ''[[La Provence]]'', ''[[La Montagne (journal)|La Montagne]]'', etc., qui ont la particularité d'être en général en situation de monopole sur leur zone de diffusion (ces monopoles régionaux faisant même parfois l'objet d'accords écrits entre deux titres, comme ce fut le cas dans les années 1970 du ''Républicain lorrain'' et de ''l'Est républicain'') ; |

||

* la [[Quotidien départemental|presse quotidienne départementale]], diffusée sur un ou plusieurs départements, comme en France ''[[Corse-Matin]]'', ''[[Havre libre]]'', ''[[Nord Éclair]]'', ''[[L'Yonne républicaine]]'', ''[[Var-Matin]]'', ''[[Centre Presse (Aveyron)|Centre Presse]]'', etc. Le cas de ''[[L'Alsace]]'', quotidien du Haut-Rhin, diffusé dans le Bas-Rhin, qui publie, surtout dans le Territoire de Belfort, une partie du Doubs et de la Haute-Saône, ''[[Le Pays de Franche-Comté]]'', peut être assimilé à ceux des départementaux ; |

* la [[Quotidien départemental|presse quotidienne départementale]], diffusée sur un ou plusieurs départements, comme en France ''[[Corse-Matin]]'', ''[[Havre libre]]'', ''[[Nord Éclair]]'', ''[[L'Yonne républicaine]]'', ''[[Var-Matin]]'', ''[[Centre Presse (Aveyron)|Centre Presse]]'', etc. Le cas de ''[[L'Alsace]]'', quotidien du Haut-Rhin, diffusé dans le Bas-Rhin, qui publie, surtout dans le Territoire de Belfort, une partie du Doubs et de la Haute-Saône, ''[[Le Pays de Franche-Comté]]'', peut être assimilé à ceux des départementaux ; |

||

* et les assimilés aux quotidiens : les tri-hebdomadaires, bi-hebdomadaires, [[Semaine|hebdomadaires]] qu'ils soient nationaux (''[[Charlie Hebdo]]'', ''[[Le Canard enchaîné]]'', [[Marianne (magazine)|Marianne]]...) ou [[hebdomadaire régional|régionaux]] (''[[La Manche libre]]'', ''[[Le Courrier cauchois]]'',''[[La Voix de l'Ain]]'', ''[[L'Hebdo de l'Ardèche]]'', ''[[Drôme Hebdo]]'', ''[[La Croix de la Haute-Marne]]'', etc. ou par exemple, au [[Maroc]] : ''[[Actuel (magazine marocain)|Actuel]]'', ''Telquel''). |

* et les assimilés aux quotidiens : les tri-hebdomadaires, bi-hebdomadaires, [[Semaine|hebdomadaires]] qu'ils soient nationaux (''[[Charlie Hebdo]]'', ''[[Le Canard enchaîné]]'', [[Marianne (magazine)|Marianne]]...) ou [[hebdomadaire régional|régionaux]] (''[[La Manche libre]]'', ''[[Le Courrier cauchois]]'', ''[[La Voix de l'Ain]]'', ''[[L'Hebdo de l'Ardèche]]'', ''[[Drôme Hebdo]]'', ''[[La Croix de la Haute-Marne]]'', etc. ou par exemple, au [[Maroc]] : ''[[Actuel (magazine marocain)|Actuel]]'', ''Telquel''). |

||

Cette distinction est importante, car les enjeux de ces types de presse écrite ne sont pas les mêmes. |

|||

=== Presse périodique === |

=== Presse périodique === |

||

Pour les [[magazine]]s, plusieurs distinctions s'imposent. La première est celle de la périodicité : leur parution est hebdomadaire (chaque semaine), bimensuelle (deux fois par mois), mensuelle (chaque mois), trimestrielle (chaque trimestre), etc. |

Pour les [[magazine]]s, plusieurs distinctions s'imposent. La première est celle de la périodicité : leur parution est hebdomadaire (chaque semaine), bimensuelle (deux fois par mois), mensuelle (chaque mois), trimestrielle (chaque trimestre), etc. |

||

Les magazines, dont le traitement de l'actualité est moins pressant que pour les quotidiens, peuvent consacrer davantage de place à des sujets d'enquête ([[journalisme d'enquête]]), à des dossiers sur un thème, à des chroniques spécialisées ou à des billets d'humeur. Certains titres sont nettement ciblés pour s'adresser à un public particulier. C'est le cas des magazines féminins, des magazines consacrés à la [[télévision]], à la [[Mode (habillement)|mode]], aux vedettes « ''people'' », au [[sport]], à la [[Architecture d'intérieur|décoration]], à la [[photographie]], au [[cinéma]], à la [[chasse]], au [[Nautisme motorisé|nautisme]], aux spectacles, aux voyages, voire aux [[ordinateur]]s, aux [[échecs]], au [[sudoku]], etc. Il existe également des mensuels (régionaux, comme ''[[Le Ravi (journal)|le Ravi]]'' en PACA, ''Carnets comtois'' en Franche-Comté, ou ''Racines'', spécifiquement destinés aux « |

Les magazines, dont le traitement de l'actualité est moins pressant que pour les quotidiens, peuvent consacrer davantage de place à des sujets d'enquête ([[journalisme d'enquête]]), à des dossiers sur un thème, à des chroniques spécialisées ou à des billets d'humeur. Certains titres sont nettement ciblés pour s'adresser à un public particulier. C'est le cas des magazines féminins, des magazines consacrés à la [[télévision]], à la [[Mode (habillement)|mode]], aux vedettes « ''people'' », au [[sport]], à la [[Architecture d'intérieur|décoration]], à la [[photographie]], au [[cinéma]], à la [[chasse]], au [[Nautisme motorisé|nautisme]], aux spectacles, aux voyages, voire aux [[ordinateur]]s, aux [[échecs]], au [[sudoku]], etc. Il existe également des mensuels (régionaux, comme ''[[Le Ravi (journal)|le Ravi]]'' en PACA, ''Carnets comtois'' en Franche-Comté, ou ''Racines'', spécifiquement destinés aux « seniors » de Vendée), ou des hebdomadaires (plus généralement sur un département, comme ''[[Le Patriote Côte d'Azur|le Patriote]]'', dans les Alpes-Maritimes, ou ''La Tribune'', en Drôme Ardèche), qui s'intéressent plus spécifiquement à l'actualité d'un territoire donné. |

||

Certains titres de presse périodiques ont pour vocation de faire rire et de dénoncer : il s'agit de la [[presse satirique]]. |

Certains titres de presse périodiques ont pour vocation de faire rire et de dénoncer : il s'agit de la [[presse satirique]]. |

||

| Ligne 71 : | Ligne 56 : | ||

Les magazines d'information, par leur tirage et leur influence, jouent un grand rôle dans la vie politique et économique, comme les hebdomadaires ''[[Paris Match]]'', ''[[L'Express]]'', ''[[Le Point]]'', ''[[L'Obs]]'', ''[[Marianne (magazine)|Marianne]]'', ''[[VSD (magazine)|VSD]]'', etc. |

Les magazines d'information, par leur tirage et leur influence, jouent un grand rôle dans la vie politique et économique, comme les hebdomadaires ''[[Paris Match]]'', ''[[L'Express]]'', ''[[Le Point]]'', ''[[L'Obs]]'', ''[[Marianne (magazine)|Marianne]]'', ''[[VSD (magazine)|VSD]]'', etc. |

||

Enfin, certains titres, sans contenir d'informations rédactionnelles, sont malgré tout assimilés à de la presse, c'est notamment le cas des journaux de petites annonces comme ''De particulier à particulier'' pour l'immobilier, La centrale pour les voitures, Bureaux et Commerces pour les transactions commerciales. |

Enfin, certains titres, sans contenir d'informations rédactionnelles, sont malgré tout assimilés à de la presse, c'est notamment le cas des journaux de petites annonces comme ''De particulier à particulier'' pour l'immobilier, ''La centrale'' pour les voitures, ''Bureaux et Commerces'' pour les transactions commerciales. |

||

== Fonctionnement et économie de la presse == |

== Fonctionnement et économie de la presse == |

||

=== Distribution de la presse === |

=== Distribution de la presse en France === |

||

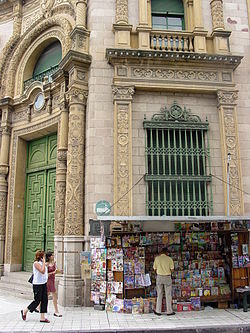

[[Fichier:Montmoreau 16 Maison presse 2012.jpg|vignette|droite|250 px|[[Maison de la presse (magasin)|Maison de la presse]] en [[Charente (département)|Charente]]]] |

|||

==== Distribution de la presse en France ==== |

|||

[[Fichier:Montmoreau 16 Maison presse 2012.jpg|vignette|droite|250 px|[[Maison de la presse]] en [[Charente (département)|Charente]]]] |

|||

Les éditeurs disposent de deux moyens de commercialisation pour toucher leurs lecteurs: la [[vente au numéro]] qui est assurée par un réseau de plus de {{unité|28000 points}} de vente de proximité et l'[[abonnement]], ce dernier pouvant être acheminé par [[Poste|postage]] ou par [[Porteur de presse|portage]]. |

Les éditeurs disposent de deux moyens de commercialisation pour toucher leurs lecteurs: la [[vente au numéro]] qui est assurée par un réseau de plus de {{unité|28000 points}} de vente de proximité et l'[[abonnement]], ce dernier pouvant être acheminé par [[Poste|postage]] ou par [[Porteur de presse|portage]]. |

||

| Ligne 82 : | Ligne 66 : | ||

Il existe principalement deux entreprises de messageries, dites de « niveau I » : |

Il existe principalement deux entreprises de messageries, dites de « niveau I » : |

||

* [[Presstalis]] (ex-NMPP) est la société opératrice pour cinq coopératives de messageries qui détiennent 51 |

* [[Presstalis]] (ex-NMPP) est la société opératrice pour cinq coopératives de messageries qui détiennent 51 % de son capital, les 49 % restant détenus par la société [[Hachette Filipacchi Médias|Hachette]], elle-même opératrice de Presstalis (héritière des [[Messageries Hachette]]). Presstalis et Transport Presse, qui utilise la même infrastructure, sont les seules à distribuer des [[Journal|quotidiens]] nationaux, activité qui exige une logistique particulière en raison des contraintes d'urgence qui s'y attachent. |

||

* les [[Messageries lyonnaises de presse]] (MLP) se sont spécialisées sur la presse [[magazine]] de périodicité mensuelle et trimestrielle et distribuent également quelques [[Semaine|hebdomadaires]]. |

* les [[Messageries lyonnaises de presse]] (MLP) se sont spécialisées sur la presse [[magazine]] de périodicité mensuelle et trimestrielle et distribuent également quelques [[Semaine|hebdomadaires]]. |

||

Ces sociétés servent un réseau de dépositaires (dits de « niveau II ») qui alimentent eux-mêmes les diffuseurs ([[Maison de la presse|maisons de la presse]], marchands de journaux et kiosques, ou de « niveau III »). |

Ces sociétés servent un réseau de dépositaires (dits de « niveau II ») qui alimentent eux-mêmes les diffuseurs ([[Maison de la presse (magasin)|maisons de la presse]], marchands de journaux et kiosques, ou de « niveau III »). |

||

La [[Quotidien régional|presse quotidienne régionale]] et départementale dispose de son propre système de distribution qui, pour l'essentiel, alimente directement le niveau III. |

La [[Quotidien régional|presse quotidienne régionale]] et départementale dispose de son propre système de distribution qui, pour l'essentiel, alimente directement le niveau III. |

||

| Ligne 106 : | Ligne 90 : | ||

=== Les recettes de la presse === |

=== Les recettes de la presse === |

||

Si elle s'adresse en priorité aux [[Lecture|lecteurs]], la presse écrite est également un support pour la [[publicité]] qui lui procure une part importante de ses recettes (en [[France]] 39 |

Si elle s'adresse en priorité aux [[Lecture|lecteurs]], la presse écrite est également un support pour la [[publicité]] qui lui procure une part importante de ses recettes (en [[France]] 39 % en 1985 contre plus de 60 % pour les États-Unis, l'Allemagne et la Grande-Bretagne). Les éditeurs sont donc tenus de trouver un juste équilibre dans leurs réponses aux attentes, parfois contradictoires, des lecteurs et des [[annonceur]]s. La presse écrite, comme d'autres formes de presse, peut être influencée par ces derniers. |

||

== Cadre juridique et quatrième pouvoir == |

== Cadre juridique et quatrième pouvoir == |

||

| Ligne 115 : | Ligne 99 : | ||

=== Dépendance et indépendance de la presse === |

=== Dépendance et indépendance de la presse === |

||

Ce quatrième pouvoir n'est cependant pas, à la différence de l'[[Pouvoir exécutif|exécutif]] et du [[législatif]], contrôlé sous la base du principe « une personne, une voix » : ce sont en effet davantage les annonceurs (et donc le pouvoir d'achat estimé des lecteurs) qui contribuent à la prospérité d'un journal que ses abonnés. |

Ce quatrième pouvoir n'est cependant pas, à la différence de l'[[Pouvoir exécutif|exécutif]] et du [[législatif]], contrôlé sous la base du principe « une personne, une voix » : ce sont en effet davantage les annonceurs (et donc le pouvoir d'achat estimé des lecteurs) qui contribuent à la prospérité d'un journal que ses abonnés. |

||

<br> |

|||

Dans ses ''Essais sceptiques'', le philosophe et parlementaire britannique [[Bertrand Russell]] dénonce la mainmise d'intérêts privés sur les moyens d'information comme menace réelle pour l'avenir des démocraties. Cependant, la technologie d'[[Internet]] – inexistante quand il écrivait ces lignes – est décrite par deux de ses grandes figures ([[Richard Stallman]] ou [[Eric Raymond]]) comme un [[contre-pouvoir]] efficace. |

Dans ses ''Essais sceptiques'', le philosophe et parlementaire britannique [[Bertrand Russell]] dénonce la mainmise d'intérêts privés sur les moyens d'information comme menace réelle pour l'avenir des démocraties. Cependant, la technologie d'[[Internet]] – inexistante quand il écrivait ces lignes – est décrite par deux de ses grandes figures ([[Richard Stallman]] ou [[Eric Raymond]]) comme un [[contre-pouvoir]] efficace. |

||

<br> |

|||

Cette dépendance de fait aux annonceurs ou aux propriétaires des titres, [[Liberté de la presse|entravant l'exercice du métier de journaliste]] est à l'origine du développement de ''médias indépendants'' comme : ''[[Le Canard enchaîné]]'', ''[[Le Monde diplomatique]]'', ''[[Charlie Hebdo]]'', ''[[Siné Hebdo]]'', ''[[La Décroissance]], ''autrefois aussi ''[[Hara-Kiri (journal)|Hara-Kiri]]'' et l'ancienne ligne de ''[[Mad|Mad Magazine]]''. Certains comme [[Mediapart]] refusent les soutiens à la fois de structures privées et [[Aides à la presse en France|publiques]] qui constituent également un frein à leur liberté<ref>{{Lien web|langue=fr|auteur1= |

Cette dépendance de fait aux annonceurs ou aux propriétaires des titres, [[Liberté de la presse|entravant l'exercice du métier de journaliste]] est à l'origine du développement de ''médias indépendants'' comme : ''[[Le Canard enchaîné]]'', ''[[Le Monde diplomatique]]'', ''[[Charlie Hebdo]]'', ''[[Siné Hebdo]]'', ''[[La Décroissance]], ''autrefois aussi ''[[Hara-Kiri (journal)|Hara-Kiri]]'' et l'ancienne ligne de ''[[Mad|Mad Magazine]]''. Certains comme [[Mediapart]] refusent les soutiens à la fois de structures privées et [[Aides à la presse en France|publiques]] qui constituent également un frein à leur liberté<ref>{{Lien web|langue=fr|auteur1=Normand Baillargeon |titre=2.Médias indépendants [au Québec] : D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? p. 55-82 (In: Diversité et indépendance des médias, Isabelle Gusse)|url=https://books.openedition.org/pum/10279|date=2006 |site=books.openedition.org |consulté le=16/05/2020 }}.</ref>. |

||

{{,}}<ref>{{Lien web|langue=fr|auteur1=Normand Baillargeon |titre=2.Médias indépendants [au Québec] : D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? p. 55-82 (In: Diversité et indépendance des médias, Isabelle Gusse) |url=https://books.openedition.org/pum/10279 |date=2006 |site=books.openedition.org |consulté le=16/05/2020 }}. </ref>. |

|||

=== Les journalistes de presse écrite en France === |

=== Les journalistes de presse écrite en France === |

||

| Ligne 139 : | Ligne 122 : | ||

La presse, de par ses choix éditoriaux, de citations<ref>Charron J (2006). ''[http://www.erudit.org/en/journals/ps/2006-v25-n2-3-ps1723/015932ar/ Journalisme, politique et discours rapporté: évolution des modalités de la citation dans la presse écrite au Québec : 1945-1995]''. Politique et sociétés, 25(2-3), 147-181.</ref> et de contenu<ref>Rosier, L. (2002). [http://www.persee.fr/doc/igram_0222-9838_2002_num_94_1_2668 La presse et les modalités du discours rapporté: l'effet d'hyperréalisme du discours direct surmarqué]. L'information grammaticale, 94(1), 27-32.</ref> présente de nombreux biais informationnels et de genre<ref>Dubois J (1988). ''[http://www.persee.fr/doc/comin_1189-3788_1988_num_9_2_1393 Les femmes et l'information. Étude statistique de la place des femmes dans les médias québécois].'' Communication. Information Médias Théories, 9(2), 111-122.</ref>, voulus ou non, évitables ou non. On sait que la presse écrite est parfois au service du pouvoir et une source de propagande, mais parfois aussi un contre-pouvoir, et dans certains domaines elle a aussi joué un grand rôle dans la diffusion de [[contre-culture]]s<ref>ex : Leclerc M.F (2017) ''De la Beat Generation au beatnik: la massification d’une contreculture souterraine par la presse écrite, 1945-1965''</ref>. |

La presse, de par ses choix éditoriaux, de citations<ref>Charron J (2006). ''[http://www.erudit.org/en/journals/ps/2006-v25-n2-3-ps1723/015932ar/ Journalisme, politique et discours rapporté: évolution des modalités de la citation dans la presse écrite au Québec : 1945-1995]''. Politique et sociétés, 25(2-3), 147-181.</ref> et de contenu<ref>Rosier, L. (2002). [http://www.persee.fr/doc/igram_0222-9838_2002_num_94_1_2668 La presse et les modalités du discours rapporté: l'effet d'hyperréalisme du discours direct surmarqué]. L'information grammaticale, 94(1), 27-32.</ref> présente de nombreux biais informationnels et de genre<ref>Dubois J (1988). ''[http://www.persee.fr/doc/comin_1189-3788_1988_num_9_2_1393 Les femmes et l'information. Étude statistique de la place des femmes dans les médias québécois].'' Communication. Information Médias Théories, 9(2), 111-122.</ref>, voulus ou non, évitables ou non. On sait que la presse écrite est parfois au service du pouvoir et une source de propagande, mais parfois aussi un contre-pouvoir, et dans certains domaines elle a aussi joué un grand rôle dans la diffusion de [[contre-culture]]s<ref>ex : Leclerc M.F (2017) ''De la Beat Generation au beatnik: la massification d’une contreculture souterraine par la presse écrite, 1945-1965''</ref>. |

||

Depuis longtemps des personnalités du monde politique et financier ou des médias achètent des journaux, investissent dans les [[ |

Depuis longtemps des personnalités du monde politique et financier ou des médias achètent des journaux, investissent dans les [[technologies de l'information et de la communication]] (dont on devinait dès la fin du {{s-|XX}}, qu'elles allaient rapidement restructurer le monde des médias, presse écrite y compris, via l'Internet<ref>Pélissier N & Augey D (2001, December). ''De l'influence des NTIC sur les organisations de presse : regards croisés sciences économiques/sciences de l'information et de la communication''. In ''La communication d'entreprise: regards croisés sciences de gestion et sciences de l'information et de la communication'', {{Ve|colloque}} du CRIC, Nice. Actes publiés, {{p.|158-169}}.</ref>) ou cherchent à les contrôler. La presse est un outil d'information reconnu, mais aussi un support majeur pour la publicité (apparue aux {{s2-|XVII|XVIII}} sous forme de placards<ref>Lugrin G (2006). ''Généricité et intertextualité dans le discours publicitaire de presse écrite'' (Vol. 288). Peter Lang.</ref>, les annonceurs devenant peu à peu le principal financeur du journal<ref>Sonnac N (2009). ''http://www.com.ulaval.ca/fileadmin/contenu/Cahiers_Journalisme/PDF/20/01_SONNAC.pdf L’économie de la presse: vers un nouveau modèle d’affaires].'' Les cahiers du journalisme, 20, 22-43.</ref>), et la presse écrite a été durant les guerres un important outil de [[propagande]]. Elle peut aussi influer sur les [[Jugement (judiciaire)|jugements judiciaires]] comme l'a démontré l'[[affaire Dreyfus]] et bien d'autres<ref>Lepastourel, N., & Testé, B. (2004). L’influence médiatique sur les jugements judiciaires : rôle du style d’écriture dans la formation des jugements. ''Psychologie française'', 49(4), 373-388</ref>{{,}}<ref>Jarnier, J. L. (2017). ''L’Affaire Dreyfus et l’imagerie de presse en France (1894-1908)'' (Doctoral dissertation, Paris-4) | [http://www.theses.fr/2017PA040023 notice/résumé]</ref>. Il est cependant difficile de mesurer l'effet réel des articles de presse sur l'opinion des gens ou leur choix dans l'[[isoloir]]. Quelques expériences récentes à grande échelle ont cependant montré aux États-Unis que la presse y a un réel pouvoir d'influence. |

||

==== Effets électoraux ==== |

==== Effets électoraux ==== |

||

Les économistes Alan S. Gerber, Dean Karlan et Daniel Bergan ont organisé une expérience à grande échelle pour étudier l'effet de la presse sur le comportement électoral. Peu avant l'élection du gouverneur de [[Virginie (États-Unis)|Virginie]] en 2005, ils ont aléatoirement abonné certaines personnes au [[The Washington Post|''Washington Post'']] ou au [[The Washington Times|''Washington Times'']]. Ils ont également constitué un groupe de contrôle qui n'a été abonné à aucun journal. Ils ne trouvent pas d'effet sur la connaissance politique ou sur la participation électorale. En revanche, les électeurs abonnés à l'un des deux journaux ont voté plus souvent que les autres pour les [[Parti démocrate (États-Unis)|démocrates]]<ref name="gerber">Gerber, Alan S., Dean Karlan, et Daniel Bergan. 2009. ''« |

Les économistes Alan S. Gerber, Dean Karlan et Daniel Bergan ont organisé une expérience à grande échelle pour étudier l'effet de la presse sur le comportement électoral. Peu avant l'élection du gouverneur de [[Virginie (États-Unis)|Virginie]] en 2005, ils ont aléatoirement abonné certaines personnes au [[The Washington Post|''Washington Post'']] ou au [[The Washington Times|''Washington Times'']]. Ils ont également constitué un groupe de contrôle qui n'a été abonné à aucun journal. Ils ne trouvent pas d'effet sur la connaissance politique ou sur la participation électorale. En revanche, les électeurs abonnés à l'un des deux journaux ont voté plus souvent que les autres pour les [[Parti démocrate (États-Unis)|démocrates]]<ref name="gerber">Gerber, Alan S., Dean Karlan, et Daniel Bergan. 2009. ''« Does the Media Matter? A Field Experiment Measuring the Effect of Newspapers on Voting Behavior and Political Opinions. » [[American Economic Journal: Applied Economics]]'', 1(2): 35–52. DOI:10.1257/app.1.2.35.</ref>. |

||

DOI:10.1257/app.1.2.35.</ref>. |

|||

==== Effets sur l'opinion ==== |

==== Effets sur l'opinion ==== |

||

| Ligne 149 : | Ligne 131 : | ||

Cette étude n'a pas simplement analysé l'effet de ce que les médias publiaient mais elle a utilisé la méthode développée dans le cadre d'[[essais cliniques]] pour évaluer les effets de nouveaux médicaments (dont [[effet placebo]]). L'expérience a manipulé le choix des sujets de reportage, et en accord avec les organes de presse participant a assigné une semaine de « publication » de sujets controversés, et une semaine « contrôle » sans publications sur ces thèmes. Ainsi les chercheurs pouvaient mieux mesurer d'éventuels effets sur la discussion publique. Et après trente-cinq répétitions de l'expérience, les auteurs ont conclu qu'au vu du contenu et du nombre des [[tweets]] émis dans les cinq jours suivant la publication des articles, l'effet était marquant : + 63 % en moyenne dans ces cinq jours, même dans de petits points de vente de presse (moins de {{unité|200000 pages}} vues par mois). Selon les auteurs de l'étude, la presse américaine semble donc dans une certaine mesure modifier l'opinion ou les croyances de certains de ses lecteurs (2,3 % des lecteurs (hommes, femmes, d'orientations politiques diverses, dans toutes les régions du pays) changent d'opinion en allant dans le sens du contenu idéologique des articles d'opinion). Un commentaire de la revue Science signale que si les chercheurs avaient recruté de grands médias traditionnels, l'effet aurait pu être bien plus important car les articles du [[The New York Times|''New York Times'']] sur des sujets peu abordés (ex. : effets de l'[[hydrofracturation]] et de l'exploitation du [[gaz de schiste]] sur la qualité de l'[[eau potable]], a fait augmenter les tweets généraux évoquant la [[qualité de l'eau]] de 300 % dans la journée même. Le pilote de l'étude estime les tweets représentatifs, car émanant souvent de personnes souhaitant prendre la parole, dont pour influencer la politique ; il aimerait prolonger l'étude pour voir si des enquêtes collaboratives (ex. : « [[Panama Papers]] » récompensé par le [[prix Pulitzer]]) ont un impact différent sur le débat public. L'économiste [[Matthew Gentzkow]] de l'[[université Stanford]], rappelle cependant que seuls 20 % des Américains utilisent [[Twitter]] ; selon lui d'autres relais d'opinion pourraient donner des résultats différents. |

Cette étude n'a pas simplement analysé l'effet de ce que les médias publiaient mais elle a utilisé la méthode développée dans le cadre d'[[essais cliniques]] pour évaluer les effets de nouveaux médicaments (dont [[effet placebo]]). L'expérience a manipulé le choix des sujets de reportage, et en accord avec les organes de presse participant a assigné une semaine de « publication » de sujets controversés, et une semaine « contrôle » sans publications sur ces thèmes. Ainsi les chercheurs pouvaient mieux mesurer d'éventuels effets sur la discussion publique. Et après trente-cinq répétitions de l'expérience, les auteurs ont conclu qu'au vu du contenu et du nombre des [[tweets]] émis dans les cinq jours suivant la publication des articles, l'effet était marquant : + 63 % en moyenne dans ces cinq jours, même dans de petits points de vente de presse (moins de {{unité|200000 pages}} vues par mois). Selon les auteurs de l'étude, la presse américaine semble donc dans une certaine mesure modifier l'opinion ou les croyances de certains de ses lecteurs (2,3 % des lecteurs (hommes, femmes, d'orientations politiques diverses, dans toutes les régions du pays) changent d'opinion en allant dans le sens du contenu idéologique des articles d'opinion). Un commentaire de la revue Science signale que si les chercheurs avaient recruté de grands médias traditionnels, l'effet aurait pu être bien plus important car les articles du [[The New York Times|''New York Times'']] sur des sujets peu abordés (ex. : effets de l'[[hydrofracturation]] et de l'exploitation du [[gaz de schiste]] sur la qualité de l'[[eau potable]], a fait augmenter les tweets généraux évoquant la [[qualité de l'eau]] de 300 % dans la journée même. Le pilote de l'étude estime les tweets représentatifs, car émanant souvent de personnes souhaitant prendre la parole, dont pour influencer la politique ; il aimerait prolonger l'étude pour voir si des enquêtes collaboratives (ex. : « [[Panama Papers]] » récompensé par le [[prix Pulitzer]]) ont un impact différent sur le débat public. L'économiste [[Matthew Gentzkow]] de l'[[université Stanford]], rappelle cependant que seuls 20 % des Américains utilisent [[Twitter]] ; selon lui d'autres relais d'opinion pourraient donner des résultats différents. |

||

== Par pays == |

|||

{{Section à délister|date=mars 2024}} |

|||

=== Europe === |

|||

* [[Presse en Belgique]] |

|||

** [[Presse écrite web en Belgique]] |

|||

** [[Presse écrite en wallon]] |

|||

* [[Presse dans l'Empire ottoman]] |

|||

** [[Presse arménienne de l'Empire ottoman]] |

|||

* [[Presse en Espagne]] |

|||

** [[Presse en Andalousie]] |

|||

** [[Presse en Cantabrie]] |

|||

** [[Presse en Catalogne]] |

|||

* [[Presse en France]] |

|||

** [[Presse quotidienne nationale française]] |

|||

** [[Presse écrite régionale en France]] |

|||

** [[Presse sous la Révolution française]] |

|||

** [[Presse sous le Second Empire]] |

|||

** [[Presse française durant la guerre franco-allemande de 1870]] |

|||

** [[Presse et édition dans l'affaire Dreyfus]] |

|||

** [[Presse magazine en France]] |

|||

** [[Presse jeunesse en France]] |

|||

** [[Presse de télévision en France]] |

|||

** [[Presse agricole en France]] |

|||

** [[Presse arménienne de France]] |

|||

** [[Presse dans le Puy-de-Dôme]] |

|||

** [[Presse écrite au Touquet-Paris-Plage]] |

|||

* [[Presse en Islande]] |

|||

* [[Presse de langue italienne]] |

|||

* [[Presse écrite occitane]] |

|||

* [[Presse au Portugal]] |

|||

* [[Presse au Royaume-Uni]] |

|||

** [[Presse de la révolution financière britannique]] |

|||

* [[Presse en Tunisie]] |

|||

* [[Presse en Turquie]] |

|||

** [[Presse francophone en Turquie]] |

|||

=== Afrique === |

|||

* [[Presse francophone en Afrique]] |

|||

* [[Presse écrite en Algérie]] |

|||

* [[Presse écrite en Afrique du Sud]] |

|||

* [[Presse des colonies françaises]] |

|||

* [[Presse écrite en Égypte]] |

|||

* [[Presse écrite en Guinée]] |

|||

* [[Presse au Maroc]] |

|||

** [[Presse de diffamation au Maroc]] |

|||

* [[Presse écrite en République dominicaine]] |

|||

* [[Presse écrite en république du Congo]] |

|||

* [[Presse écrite en république démocratique du Congo]] |

|||

* [[Presse écrite à La Réunion]] |

|||

* [[Presse écrite à Madagascar]] |

|||

* [[Presse écrite à Maurice]] |

|||

* [[Presse écrite au Sénégal]] |

|||

* [[Presse écrite au Tchad]] |

|||

=== Asie === |

|||

* [[Presse au Népal]] |

|||

=== Amérique === |

|||

* [[Presse écrite en Argentine]] |

|||

* [[Presse brésilienne]] |

|||

* [[Presse écrite en Bolivie]] |

|||

* [[Presse au Canada]] |

|||

** [[Presse ethnique du Canada]] |

|||

** [[Presse au Québec]] |

|||

*** [[Presse québécoise du 18e]] |

|||

*** [[Presse périodique québécoise du XIXe siècle]] |

|||

*** [[Presse périodique québécoise du XXe siècle]] |

|||

*** [[Presse quotidienne québécoise du XIXe siècle]] |

|||

*** [[Presse quotidienne québécoise du XXe siècle]] |

|||

* [[Presse écrite au Chili]] |

|||

* [[Presse écrite en Colombie]] |

|||

* [[Presse écrite à Cuba]] |

|||

* [[Presse écrite aux États-Unis]] |

|||

** [[Presse à New York]] |

|||

* [[Presse écrite au Guatemala]] |

|||

== Notes et références == |

== Notes et références == |

||

{{Références}} |

{{Références}} |

||

| Ligne 157 : | Ligne 222 : | ||

* Moureau (F.), ''Répertoire des nouvelles à la main : dictionnaire de la presse manuscrite clandestine, {{sp-|XVI|-|XVIII|s}}'', Oxford, Voltaire Foundation, 1999. |

* Moureau (F.), ''Répertoire des nouvelles à la main : dictionnaire de la presse manuscrite clandestine, {{sp-|XVI|-|XVIII|s}}'', Oxford, Voltaire Foundation, 1999. |

||

* ''Le Guide de la Presse'', ouvrage collectif, {{unité|1210 pages}}, Alphom, 2002. |

* ''Le Guide de la Presse'', ouvrage collectif, {{unité|1210 pages}}, Alphom, 2002. |

||

* Gunter Volz (coord.), ''Individu et autorités : positions de la Presse des Lumières'', [[CRINI]], Nantes, 2004, 353 |

* Gunter Volz (coord.), ''Individu et autorités : positions de la Presse des Lumières'', [[CRINI]], Nantes, 2004, 353 p. {{ISBN|2-86939-176-5}}. |

||

* Chauveau Agnès, Tetard Philippe, ''Introduction à l'histoire des médias en France de 1881 à nos jours'', Paris, Armand Colin, 1999 |

* Chauveau Agnès, Tetard Philippe, ''Introduction à l'histoire des médias en France de 1881 à nos jours'', Paris, Armand Colin, 1999 |

||

=== Articles connexes === |

=== Articles connexes === |

||

{{catégorie principale}} |

|||

[[Source (information)]] |

|||

* [[Source (information)]] |

|||

* [[Chronologie de l'histoire de la presse]] - [[Histoire du journalisme]] |

|||

==== Généraux ==== |

|||

* [[Chronologie de l'histoire de la presse]] |

|||

* [[Histoire du journalisme]] |

|||

* [[Liberté de la presse]] |

* [[Liberté de la presse]] |

||

* [[Éditeur de presse]] - [[Famille de presse]] |

|||

* [[Liste de journaux et magazines]] - [[Publication périodique]] - [[Titre de presse]] |

|||

* [[Presse satirique]] - [[Presse gratuite]] |

|||

* Histoire de la presse française sur https://www.histopresse.com |

|||

;La distribution et la vente de la presse |

|||

==== Les éditeurs et le produit ==== |

|||

* [[Abonnement]] - [[Vente au numéro]] |

|||

* [[Éditeur de presse]] |

|||

* [[Maison de la presse (magasin)|Maison de la presse]] - [[Diffuseur de presse en France]] - [[Loi Bichet]] - [[Presstalis]] |

|||

* [[Famille de presse]] |

|||

* [[Liste de journaux et magazines]] |

|||

* [[Publication périodique]] |

|||

* [[Presse satirique]] |

|||

* [[Presse gratuite]] |

|||

* [[Titre de presse]] |

|||

;Autres |

|||

==== La distribution et la vente de la presse ==== |

|||

* [[Abonnement]] |

|||

* [[Maison de la presse]] |

|||

* [[diffuseur de presse]] |

|||

* [[Loi Bichet]] |

|||

* [[Presstalis]] |

|||

* [[Vente au numéro]] |

|||

==== Autres ==== |

|||

* [[Agence de presse]] |

* [[Agence de presse]] |

||

* [[Écriture]] |

* [[Écriture]] |

||

| Ligne 197 : | Ligne 251 : | ||

* [[Liste de journaux et magazines]] |

* [[Liste de journaux et magazines]] |

||

* [[Liste de revues informatiques sur papier]] |

* [[Liste de revues informatiques sur papier]] |

||

=== Liens externes === |

|||

{{Liens}} |

|||

* Dossier [https://balises.bpi.fr/dossier/entre-les-lignes-decrypter-la-presse-papier-et-numerique/ « Entre les lignes : décrypter la presse papier et numérique »] sur Balises, magazine de la [[Bibliothèque publique d'information]]. |

|||

{{Palette|Journalisme}} |

{{Palette|Journalisme}} |

||

{{Portail|presse écrite|édition|société}} |

|||

{{Portail|presse écrite}} |

|||

[[Catégorie:Presse écrite| ]] |

[[Catégorie:Presse écrite| ]] |

||

Dernière version du 3 mai 2024 à 10:24

La presse écrite est l'ensemble des moyens imprimés de diffusion de l’information écrite, ce qui englobe notamment les journaux quotidiens, les publications périodiques et les organismes professionnels liés à la diffusion de l'information.

Histoire de la presse[modifier | modifier le code]

Des origines lointaines[modifier | modifier le code]

La presse écrite est d'abord apparue sous différentes formes : les nouvelles qui étaient manuscrites, les occasionnels dès le XVe siècle[1], les libelles, les placards, les almanachs. Souvent, il s'agissait de simples feuilles volantes. Cette presse plus ou moins clandestine était vendue en librairie et par colportage. Dès la Renaissance et aux XVIIe et XVIIIe siècles, une partie de l'information écrite se faisait par voie manuscrite, plus particulièrement dans le domaine de la presse clandestine, mais non exclusivement. Ces ateliers de copistes, dont l'exemple parisien le plus célèbre reste la paroisse Doublet, produisaient des journaux que l'on nommait « nouvelles à la main ».

Dès le XVIe siècle, on trouve les occasionnels qui présentent des informations véridiques comme la visite d'un roi, d'un ambassadeur, le récit d'une inondation, d'une bataille et les canards qui eux sont assez fantaisistes et font intervenir des phénomènes extraordinaires et peu crédibles comme des troupes qui apparaissent dans le ciel, de mauvais catholiques qui pactisent avec le diable...

Le premier périodique imprimé au monde, un hebdomadaire de quatre pages, titré Relation (titre complet : Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien), fut lancé à Strasbourg en décembre 1605 par Johann Carolus[2].

En France, le premier périodique (annuel) eut pour titre Le Mercure François, dès 1611. C'est Théophraste Renaudot qui imprima l'hebdomadaire Gazette dès 1631. Il faut attendre 1777 pour que le premier quotidien s'imprime en France: Le Journal de Paris.

Un lent développement[modifier | modifier le code]

Les évolutions techniques (l'invention de l'imprimerie date des années 1450) et la Révolution française ne permirent pas un réel développement de la presse en raison des mesures politiques qui furent prises pour en bloquer sa liberté. Il faudra attendre le milieu du XIXe siècle, la révolution industrielle et les mesures favorisant l'instruction pour que ce développement soit effectif.

L'âge d'or de la presse écrite (1858-1950)[modifier | modifier le code]

La presse écrite a connu une véritable explosion comme vecteur d'information à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Elle occupa une position de monopole de fait, avant que la radio et la télévision ne s'imposent, à leur tour, sur le marché des médias. En France, la loi sur la liberté de la presse est promulguée le .

Le recul actuel de la presse écrite[modifier | modifier le code]

La presse écrite tend à reculer à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, malgré le lancement de nouvelles formes (la presse gratuite, les magazines destinés à des segments de population ciblés) face à la fois à d'autres médias de masse, mais aussi aux médias citoyens. Selon l'OJD, organisme de référence sur la diffusion de la presse, la diffusion des quotidiens et des magazines a perdu 2 % en 2003. Sur dix ans, la diminution est de 8 %. Mais cela cache des disparités profondes : la presse magazine progresse lentement tandis que la presse masculine, ou celle liée au spectacle, concurrencée par le Web, perd des lecteurs.

Pour le contexte nord américain, une étude de 2006 du chercheur Robert G. Picard a établi : « La diffusion des quotidiens était de 53,829 millions d’exemplaires vendus chaque jour en 1950, contre 54,626 millions en 2004, alors que la population totale a augmenté de 131,2 millions dans la même période ! On est ainsi passé de 353 exemplaires vendus pour 1 000 habitants à 183 pour 1 000 à peine, soit une chute de 48,1 %[3]. ». Les difficultés touchent l'ensemble de la presse, même la presse régionale ou la presse gratuite, qui avaient un temps pu faire penser qu'elles s'en sortiraient un peu mieux que la presse nationale[4].

En 2018, dans le 32e baromètre de la confiance des Français dans les médias réalisé pour La Croix, seul 6 % des personnes interrogées indiquent la presse écrite comme principale source d'information[5].

Typologie de la presse[modifier | modifier le code]

La presse écrite regroupe différentes catégories de publications qui peuvent être classées en fonction :

- de leur rythme de parution (quotidiens, hebdomadaires, mensuels, bimestriels, etc.),

- de leur contenu (presse spécialisée et presse généraliste)

- ou encore selon leur nature par famille de presse (information, divertissement, publications scientifiques, etc.).

On distingue la presse quotidienne (les quotidiens) et assimilée (comme les hebdomadaires)[6], imprimée sur papier souvent bon marché, de la presse magazine (publications périodiques), plus luxueuse et plus illustrée. Cette dernière a connu une grande diversification qui lui permet d'être plus ciblée, de favoriser la fidélisation de ses lecteurs et de mieux résister à la concurrence des autres médias (dont les médias électroniques).

Presse quotidienne[modifier | modifier le code]

Parmi les quotidiens, il convient de distinguer :

- la presse quotidienne nationale, diffusée sur tout le territoire, comme en France Le Monde, Libération, Le Figaro, La Croix, L'Humanité... (ou, par exemple, au Maroc : Le Matin, Aujourd'hui le Maroc) ;

- la presse quotidienne régionale, qui traite de l'actualité locale, régionale et nationale, comme en France Le Courrier de l'Ouest, Ouest-France, Dernières Nouvelles d'Alsace, L'Est républicain, Le Républicain lorrain, Le Midi libre, Nice-Matin, Le Parisien, La Nouvelle République du Centre-Ouest, Sud-Ouest, La Dépêche du Midi, La Voix du Nord, Le Progrès, L'Union, La République du Centre, La Provence, La Montagne, etc., qui ont la particularité d'être en général en situation de monopole sur leur zone de diffusion (ces monopoles régionaux faisant même parfois l'objet d'accords écrits entre deux titres, comme ce fut le cas dans les années 1970 du Républicain lorrain et de l'Est républicain) ;

- la presse quotidienne départementale, diffusée sur un ou plusieurs départements, comme en France Corse-Matin, Havre libre, Nord Éclair, L'Yonne républicaine, Var-Matin, Centre Presse, etc. Le cas de L'Alsace, quotidien du Haut-Rhin, diffusé dans le Bas-Rhin, qui publie, surtout dans le Territoire de Belfort, une partie du Doubs et de la Haute-Saône, Le Pays de Franche-Comté, peut être assimilé à ceux des départementaux ;

- et les assimilés aux quotidiens : les tri-hebdomadaires, bi-hebdomadaires, hebdomadaires qu'ils soient nationaux (Charlie Hebdo, Le Canard enchaîné, Marianne...) ou régionaux (La Manche libre, Le Courrier cauchois, La Voix de l'Ain, L'Hebdo de l'Ardèche, Drôme Hebdo, La Croix de la Haute-Marne, etc. ou par exemple, au Maroc : Actuel, Telquel).

Presse périodique[modifier | modifier le code]

Pour les magazines, plusieurs distinctions s'imposent. La première est celle de la périodicité : leur parution est hebdomadaire (chaque semaine), bimensuelle (deux fois par mois), mensuelle (chaque mois), trimestrielle (chaque trimestre), etc.

Les magazines, dont le traitement de l'actualité est moins pressant que pour les quotidiens, peuvent consacrer davantage de place à des sujets d'enquête (journalisme d'enquête), à des dossiers sur un thème, à des chroniques spécialisées ou à des billets d'humeur. Certains titres sont nettement ciblés pour s'adresser à un public particulier. C'est le cas des magazines féminins, des magazines consacrés à la télévision, à la mode, aux vedettes « people », au sport, à la décoration, à la photographie, au cinéma, à la chasse, au nautisme, aux spectacles, aux voyages, voire aux ordinateurs, aux échecs, au sudoku, etc. Il existe également des mensuels (régionaux, comme le Ravi en PACA, Carnets comtois en Franche-Comté, ou Racines, spécifiquement destinés aux « seniors » de Vendée), ou des hebdomadaires (plus généralement sur un département, comme le Patriote, dans les Alpes-Maritimes, ou La Tribune, en Drôme Ardèche), qui s'intéressent plus spécifiquement à l'actualité d'un territoire donné.

Certains titres de presse périodiques ont pour vocation de faire rire et de dénoncer : il s'agit de la presse satirique.

D'autres publications s'adressent plus particulièrement à un public professionnel. La presse professionnelle est riche de 1 500 titres dans des domaines très variés de la presse médicale à la presse agricole en passant par le commerce et l'artisanat. On peut citer des titres comme Les Actualités juridiques, Le Moniteur des Travaux publics, L'Agriculture drômoise, L'Usine nouvelle, etc.

Les magazines d'information, par leur tirage et leur influence, jouent un grand rôle dans la vie politique et économique, comme les hebdomadaires Paris Match, L'Express, Le Point, L'Obs, Marianne, VSD, etc.

Enfin, certains titres, sans contenir d'informations rédactionnelles, sont malgré tout assimilés à de la presse, c'est notamment le cas des journaux de petites annonces comme De particulier à particulier pour l'immobilier, La centrale pour les voitures, Bureaux et Commerces pour les transactions commerciales.

Fonctionnement et économie de la presse[modifier | modifier le code]

Distribution de la presse en France[modifier | modifier le code]

Les éditeurs disposent de deux moyens de commercialisation pour toucher leurs lecteurs: la vente au numéro qui est assurée par un réseau de plus de 28 000 points de vente de proximité et l'abonnement, ce dernier pouvant être acheminé par postage ou par portage.

Le système de la vente de la presse au numéro est organisé par la loi du dite « loi Bichet », sur une base coopérative destinée à en assurer la neutralité.

Il existe principalement deux entreprises de messageries, dites de « niveau I » :

- Presstalis (ex-NMPP) est la société opératrice pour cinq coopératives de messageries qui détiennent 51 % de son capital, les 49 % restant détenus par la société Hachette, elle-même opératrice de Presstalis (héritière des Messageries Hachette). Presstalis et Transport Presse, qui utilise la même infrastructure, sont les seules à distribuer des quotidiens nationaux, activité qui exige une logistique particulière en raison des contraintes d'urgence qui s'y attachent.

- les Messageries lyonnaises de presse (MLP) se sont spécialisées sur la presse magazine de périodicité mensuelle et trimestrielle et distribuent également quelques hebdomadaires.

Ces sociétés servent un réseau de dépositaires (dits de « niveau II ») qui alimentent eux-mêmes les diffuseurs (maisons de la presse, marchands de journaux et kiosques, ou de « niveau III »).

La presse quotidienne régionale et départementale dispose de son propre système de distribution qui, pour l'essentiel, alimente directement le niveau III.

L'ensemble du système de distribution de la presse est placé sous la surveillance du Conseil supérieur des messageries de presse, organisme professionnel créé par la loi Bichet.

L'OJD est l’organisme de référence pour la certification des chiffres de tirage, de diffusion et de distribution de la presse française.

Concurrence, segmentation, Internet[modifier | modifier le code]

Par rapport à des médias audiovisuels, la presse écrite donne souvent davantage de détails dans les informations, du fait de sa forme écrite elle permet surtout au lecteur de rester actif dans sa recherche d'information donc de lui laisser un certain recul critique sur les évènements.

Comme pour les autres médias, on assiste à un recul de la presse écrite, notamment généraliste, compensé partiellement par un essor des publications spécialisées permettant une segmentation par rapport aux centres d'intérêt de chaque catégorie de lecteur.

Internet, média où cette spécialisation et multiplication des sources sont maximales, est souvent désigné comme un gros concurrent de la presse écrite depuis les années 2000, ou bien comme une chance pour celle-ci. Il s'agit de distinguer, de fait, deux aspects d'Internet :

- Internet comme fournisseur de contenu alternatif : le contenu diffusé par des acteurs « purement internet », c’est-à-dire sans pignon sur rue dans le milieu du journalisme traditionnel, est généralement considéré comme peu fiable en raison des risques de canulars (hoax, etc.). Ceci étant, Internet (par exemple via les blogs ou les sites de collectifs) peut permettre l'émergence de voix alternatives aux médias traditionnels, dont l'écoute peut être particulièrement utile en cas d'emballement médiatique des autres sources, ou bien de contrôle de la presse écrite par un gouvernement par exemple. Le phénomène des blogs pose toutefois la question de la légitimité et de la compétence journalistique de l'auteur auto-déclaré.

- Internet comme vecteur de l'information : la transmission d'informations journalistiques représente un des usages les plus répandus du réseau Internet, du moins depuis les années 1990. Ce moyen de transmission, quelle que soit l'origine de l'information, présente notamment l'avantage d'une présence mondiale et d'une plus grande capacité de résistance aux censures. Les acteurs traditionnels de la presse écrite utilisent eux-mêmes Internet pour publier leur contenu (souvent gratuitement) et trouver ainsi de nouveaux lecteurs, susceptibles alors de s'intéresser au contenu en version papier. Cependant, en 2005, la presse écrite ne semble toujours pas avoir trouvé de modèle économique efficace pour concilier diffusion par Internet et juste rémunération du contenu produit.

Un regain relatif de la presse écrite, depuis quelques années, échappe toutefois à celle dite traditionnelle : il s'agit des journaux gratuits, allant désormais bien au-delà des feuilles gratuites de petites annonces de création déjà anciennes, en se lançant cette fois dans l'information générale. En France, on peut citer Métro et 20 minutes, ainsi que Direct Matin, des gratuits édités par des quotidiens locaux. Cette irruption fait peur aux quotidiens payants, qui perdent là des parts du gâteau publicitaire. Les grands quotidiens tentent de lutter contre ce phénomène, mais leur coût élevé ne leur permet pas de réellement rivaliser à terme. Des tentatives de mise en ligne de la presse en format numérique ont vu le jour en 2007. La société Relay de Lagardère Services (Lagardère SCA), la société LeKiosk, via ses applications mobiles et son site web ou encore le site Monkiosque de la société Toutabo propose aux internautes la possibilité de lire en ligne ou en téléchargement des magazines. De même, la société Info-Presse en partenariat avec Numérikiosque, propose en plus des abonnements classiques, des abonnements numériques, ainsi que des formules papier + numérique pour la presse grand public et professionnelle.

Les recettes de la presse[modifier | modifier le code]

Si elle s'adresse en priorité aux lecteurs, la presse écrite est également un support pour la publicité qui lui procure une part importante de ses recettes (en France 39 % en 1985 contre plus de 60 % pour les États-Unis, l'Allemagne et la Grande-Bretagne). Les éditeurs sont donc tenus de trouver un juste équilibre dans leurs réponses aux attentes, parfois contradictoires, des lecteurs et des annonceurs. La presse écrite, comme d'autres formes de presse, peut être influencée par ces derniers.

Cadre juridique et quatrième pouvoir[modifier | modifier le code]

Les droits à la libre expression et à l'information sont des droits fondamentaux, auxquels on oppose parfois la mondialisation et la mise en place de groupes de presse internationaux très puissants, capable de nuire à la liberté de la presse et au pluralisme auxquels les démocraties sont attachées en pratiquant le dumping.

En France, la focalisation de la presse sur certains cas d'insécurité durant la campagne électorale de 2002 a été évoquée pour expliquer la percée de l'extrême droite. Dans le domaine de la justice, les affaires de Carpentras et d'Outreau ont été citées comme des exemples où les prises de position de la presse ont influencé autant les pouvoirs exécutifs et judiciaires que l'opinion française.

Dépendance et indépendance de la presse[modifier | modifier le code]

Ce quatrième pouvoir n'est cependant pas, à la différence de l'exécutif et du législatif, contrôlé sous la base du principe « une personne, une voix » : ce sont en effet davantage les annonceurs (et donc le pouvoir d'achat estimé des lecteurs) qui contribuent à la prospérité d'un journal que ses abonnés.

Dans ses Essais sceptiques, le philosophe et parlementaire britannique Bertrand Russell dénonce la mainmise d'intérêts privés sur les moyens d'information comme menace réelle pour l'avenir des démocraties. Cependant, la technologie d'Internet – inexistante quand il écrivait ces lignes – est décrite par deux de ses grandes figures (Richard Stallman ou Eric Raymond) comme un contre-pouvoir efficace.

Cette dépendance de fait aux annonceurs ou aux propriétaires des titres, entravant l'exercice du métier de journaliste est à l'origine du développement de médias indépendants comme : Le Canard enchaîné, Le Monde diplomatique, Charlie Hebdo, Siné Hebdo, La Décroissance, autrefois aussi Hara-Kiri et l'ancienne ligne de Mad Magazine. Certains comme Mediapart refusent les soutiens à la fois de structures privées et publiques qui constituent également un frein à leur liberté[7].

Les journalistes de presse écrite en France[modifier | modifier le code]

Tout journaliste professionnel écrivant en presse écrite, électronique ou papier, est couvert par la Convention collective nationale de travail des journalistes et le statut de journaliste professionnel, qui accorde au moins un mois de salaire par année d'ancienneté en cas de licenciement et une clause de cession (démission avec les mêmes indemnités) en cas de changement d'actionnaire, en vertu de la loi Brachard, inspirée du Rapport Brachard de 1935. La loi Cressard a donné en 1974 les mêmes droits aux journalistes pigistes, rémunérés au prorata de la longueur des articles.

Qu'il soit mensualisé ou pigiste, le journaliste est salarié en contrat à durée indéterminée, comme le précise la loi Cressard. Si le journalisme lui apporte la majorité de ses revenus, il a droit à la carte de presse, attribuée, après une année probatoire, par la CCIJP, réunissant des professionnels élus, employeurs et salariés. Quatre autres grandes commissions travaillent à la cogestion de la profession de journaliste, en vertu du paritarisme et de la Convention collective nationale de travail des journalistes:

- la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels

- la Commission arbitrale

- la Commission des droits d'auteur des journalistes

- la Commission paritaire des journalistes rémunérés à la pige

- la Commission paritaire nationale de l'emploi des journalistes.

Concentration et droits d'auteur[modifier | modifier le code]

Afin de respecter les lecteurs et de permettre un minimum de pluralisme dans la circulation des idées, la loi française fixe des limites aux concentrations dans la presse écrite. Pour éviter que des groupes de presse ne rachètent différents titres et copient les articles de l'un à l'autre, les journalistes font valoir leurs droits d'auteur, en demandant une rémunération dissuasive en cas de seconde utilisation en dehors du titre pour lequel ils travaillent. Cette seconde utilisation doit être cadrée par un accord d'entreprise. Si les négociations tardent à en signer un, la Commission des droits d'auteur des journalistes est chargée d'y inciter.

Effets de la presse sur l'opinion[modifier | modifier le code]

La presse, de par ses choix éditoriaux, de citations[8] et de contenu[9] présente de nombreux biais informationnels et de genre[10], voulus ou non, évitables ou non. On sait que la presse écrite est parfois au service du pouvoir et une source de propagande, mais parfois aussi un contre-pouvoir, et dans certains domaines elle a aussi joué un grand rôle dans la diffusion de contre-cultures[11].

Depuis longtemps des personnalités du monde politique et financier ou des médias achètent des journaux, investissent dans les technologies de l'information et de la communication (dont on devinait dès la fin du XXe siècle, qu'elles allaient rapidement restructurer le monde des médias, presse écrite y compris, via l'Internet[12]) ou cherchent à les contrôler. La presse est un outil d'information reconnu, mais aussi un support majeur pour la publicité (apparue aux XVIIe et XVIIIe siècles sous forme de placards[13], les annonceurs devenant peu à peu le principal financeur du journal[14]), et la presse écrite a été durant les guerres un important outil de propagande. Elle peut aussi influer sur les jugements judiciaires comme l'a démontré l'affaire Dreyfus et bien d'autres[15],[16]. Il est cependant difficile de mesurer l'effet réel des articles de presse sur l'opinion des gens ou leur choix dans l'isoloir. Quelques expériences récentes à grande échelle ont cependant montré aux États-Unis que la presse y a un réel pouvoir d'influence.

Effets électoraux[modifier | modifier le code]

Les économistes Alan S. Gerber, Dean Karlan et Daniel Bergan ont organisé une expérience à grande échelle pour étudier l'effet de la presse sur le comportement électoral. Peu avant l'élection du gouverneur de Virginie en 2005, ils ont aléatoirement abonné certaines personnes au Washington Post ou au Washington Times. Ils ont également constitué un groupe de contrôle qui n'a été abonné à aucun journal. Ils ne trouvent pas d'effet sur la connaissance politique ou sur la participation électorale. En revanche, les électeurs abonnés à l'un des deux journaux ont voté plus souvent que les autres pour les démocrates[17].

Effets sur l'opinion[modifier | modifier le code]

Une étude publiée en 2017 a été préparée durant cinq ans par des sociologues dirigés par Gary King de l'université Harvard avec quarante-huit organisations de presse américaines volontaires. Elle a conclu qu'aux États-Unis les médias — même modestes — influencent significativement le débat public. Quand ils ont expérimentalement publié quelques articles sur des sujets politiquement controversés tels que la qualité de l'eau, le dérèglement climatique, l'origine ethnique, l'immigration. Ils ont effectivement stimulé les conversations publiques sur ces sujets et souvent « considérablement ».

Cette étude n'a pas simplement analysé l'effet de ce que les médias publiaient mais elle a utilisé la méthode développée dans le cadre d'essais cliniques pour évaluer les effets de nouveaux médicaments (dont effet placebo). L'expérience a manipulé le choix des sujets de reportage, et en accord avec les organes de presse participant a assigné une semaine de « publication » de sujets controversés, et une semaine « contrôle » sans publications sur ces thèmes. Ainsi les chercheurs pouvaient mieux mesurer d'éventuels effets sur la discussion publique. Et après trente-cinq répétitions de l'expérience, les auteurs ont conclu qu'au vu du contenu et du nombre des tweets émis dans les cinq jours suivant la publication des articles, l'effet était marquant : + 63 % en moyenne dans ces cinq jours, même dans de petits points de vente de presse (moins de 200 000 pages vues par mois). Selon les auteurs de l'étude, la presse américaine semble donc dans une certaine mesure modifier l'opinion ou les croyances de certains de ses lecteurs (2,3 % des lecteurs (hommes, femmes, d'orientations politiques diverses, dans toutes les régions du pays) changent d'opinion en allant dans le sens du contenu idéologique des articles d'opinion). Un commentaire de la revue Science signale que si les chercheurs avaient recruté de grands médias traditionnels, l'effet aurait pu être bien plus important car les articles du New York Times sur des sujets peu abordés (ex. : effets de l'hydrofracturation et de l'exploitation du gaz de schiste sur la qualité de l'eau potable, a fait augmenter les tweets généraux évoquant la qualité de l'eau de 300 % dans la journée même. Le pilote de l'étude estime les tweets représentatifs, car émanant souvent de personnes souhaitant prendre la parole, dont pour influencer la politique ; il aimerait prolonger l'étude pour voir si des enquêtes collaboratives (ex. : « Panama Papers » récompensé par le prix Pulitzer) ont un impact différent sur le débat public. L'économiste Matthew Gentzkow de l'université Stanford, rappelle cependant que seuls 20 % des Américains utilisent Twitter ; selon lui d'autres relais d'opinion pourraient donner des résultats différents.

Par pays[modifier | modifier le code]

Europe[modifier | modifier le code]

- Presse en Belgique

- Presse dans l'Empire ottoman

- Presse en Espagne

- Presse en France

- Presse quotidienne nationale française

- Presse écrite régionale en France

- Presse sous la Révolution française

- Presse sous le Second Empire

- Presse française durant la guerre franco-allemande de 1870

- Presse et édition dans l'affaire Dreyfus

- Presse magazine en France

- Presse jeunesse en France

- Presse de télévision en France

- Presse agricole en France

- Presse arménienne de France

- Presse dans le Puy-de-Dôme

- Presse écrite au Touquet-Paris-Plage

- Presse en Islande

- Presse de langue italienne

- Presse écrite occitane

- Presse au Portugal

- Presse au Royaume-Uni

- Presse en Tunisie

- Presse en Turquie

Afrique[modifier | modifier le code]

- Presse francophone en Afrique

- Presse écrite en Algérie

- Presse écrite en Afrique du Sud

- Presse des colonies françaises

- Presse écrite en Égypte

- Presse écrite en Guinée

- Presse au Maroc

- Presse écrite en République dominicaine

- Presse écrite en république du Congo

- Presse écrite en république démocratique du Congo

- Presse écrite à La Réunion

- Presse écrite à Madagascar

- Presse écrite à Maurice

- Presse écrite au Sénégal

- Presse écrite au Tchad

Asie[modifier | modifier le code]

Amérique[modifier | modifier le code]

- Presse écrite en Argentine

- Presse brésilienne

- Presse écrite en Bolivie

- Presse au Canada

- Presse écrite au Chili

- Presse écrite en Colombie

- Presse écrite à Cuba

- Presse écrite aux États-Unis

- Presse écrite au Guatemala

Notes et références[modifier | modifier le code]

- « Histoire de la presse en France » (consulté le )

- WAN - La presse : quatre siècles de jeunesse !

- Bernard Poulet, La Fin des journaux et l’avenir de l’information, Gallimard, 2009 ( Extraits en ligne). (en) Robert G. Picard, « Journalism, Value Creation and the Future of News Organizations », Joan Shorenstein Center on the Press, Cambridge (Massachusetts), Harvard University, Research Paper R-27, 2006, p. 8. [lire en ligne] [PDF]

- Mediastases en PACA, reportage du journal provençal le Ravi, octobre 2012

- « Baromètre médias, les journalistes sommés de se remettre en question », sur La Croix, (consulté le ).

- au sens de l'article 39 bis du Code général des impôts français : Sont assimilées à des quotidiens les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens

- Normand Baillargeon, « 2.Médias indépendants [au Québec] : D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? p. 55-82 (In: Diversité et indépendance des médias, Isabelle Gusse) », sur books.openedition.org, (consulté le ).

- Charron J (2006). Journalisme, politique et discours rapporté: évolution des modalités de la citation dans la presse écrite au Québec : 1945-1995. Politique et sociétés, 25(2-3), 147-181.

- Rosier, L. (2002). La presse et les modalités du discours rapporté: l'effet d'hyperréalisme du discours direct surmarqué. L'information grammaticale, 94(1), 27-32.

- Dubois J (1988). Les femmes et l'information. Étude statistique de la place des femmes dans les médias québécois. Communication. Information Médias Théories, 9(2), 111-122.