« Essai nucléaire » : différence entre les versions

m La grandeur exprimée en kt ou en Mt est l'énergie dégagée lors de l'explosion et non une puissance. |

m ret (diffedit) |

||

| (22 versions intermédiaires par 12 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{homonyme|essai (homonymie)}} |

{{homonyme|essai (homonymie)}} |

||

[[Fichier:Operation Crossroads Baker Edit.jpg|vignette|droite|redresse=1.2|Le champignon de ''Baker'', deuxième essai nucléaire sur l'[[Bikini (atoll)|atoll Bikini]] aux [[Îles Marshall]], par les [[États-Unis]] le {{date |

[[Fichier:Operation Crossroads Baker Edit.jpg|vignette|droite|redresse=1.2|Le champignon de ''Baker'', deuxième essai nucléaire sur l'[[Bikini (atoll)|atoll Bikini]] aux [[Îles Marshall]], par les [[États-Unis]] le {{date|25 juillet 1946}} ([[opération Crossroads]]).]] |

||

Un '''essai nucléaire''' |

Un '''essai nucléaire''' est l'[[explosion atomique|explosion]] d'une [[Arme nucléaire|bombe nucléaire]] à des fins expérimentales. Les essais permettent de valider des modèles de fonctionnement, leurs effets et peuvent également prouver à la communauté internationale que l'on dispose de l'arme nucléaire. |

||

L'accident dû aux [[retombées radioactives]] de l'essai ''[[Castle Bravo]]'' dans l'[[Bikini (atoll)|atoll de Bikini]] en 1954 déclencha un mouvement d'opinion global critique à l'égard des tests et, plus généralement, du développement d'[[Arme nucléaire|armes nucléaires]]<ref name=":0">{{Article |langue=fr |titre=Les cobayes du Dr Folamour |périodique=[[Le Monde]] |date=2009-06-22 |lire en ligne=https://www.lemonde.fr/planete/article/2009/06/22/les-cobayes-du-dr-folamour_1209927_3244.html |consulté le=2021-03-20 }}</ref>. Ce mouvement conduisit dans un premier temps en 1963 au [[traité d'interdiction partielle des essais nucléaires]] notamment dans l'atmosphère, puis en 1996 au projet de [[traité d'interdiction complète des essais nucléaires]], non encore ratifié par les [[États-Unis]]. |

L'accident dû aux [[retombées radioactives]] de l'essai ''[[Castle Bravo]]'' dans l'[[Bikini (atoll)|atoll de Bikini]] en 1954 déclencha un mouvement d'opinion global critique à l'égard des tests et, plus généralement, du développement d'[[Arme nucléaire|armes nucléaires]]<ref name=":0">{{Article |langue=fr |titre=Les cobayes du Dr Folamour |périodique=[[Le Monde]] |date=2009-06-22 |lire en ligne=https://www.lemonde.fr/planete/article/2009/06/22/les-cobayes-du-dr-folamour_1209927_3244.html |consulté le=2021-03-20 }}.</ref>. Ce mouvement conduisit dans un premier temps en 1963 au [[traité d'interdiction partielle des essais nucléaires]] notamment dans l'atmosphère, puis en 1996 au projet de [[traité d'interdiction complète des essais nucléaires]], non encore ratifié par les [[États-Unis]], la [[Chine]], l'[[Iran]], [[Israël]] et la [[Russie]]<ref>La Russie a révoqué sa ratification en {{date|octobre 2023}}.</ref>. |

||

== Types == |

== Types == |

||

| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||

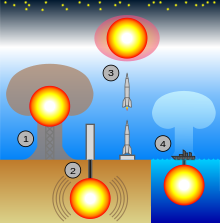

4. sous-marin.]] |

4. sous-marin.]] |

||

Outre le type de bombe ([[Bombe A|A à fission]] ou [[Bombe H|H à fusion]]), les essais nucléaires peuvent être catégorisés par l'endroit où la bombe a explosé |

Outre le type de bombe ([[Bombe A|A à fission]] ou [[Bombe H|H à fusion]]), les essais nucléaires peuvent être catégorisés par l'endroit où la bombe a explosé : sous l'eau, sous terre ou dans l'atmosphère (les explosions au niveau du sol étant considérées comme atmosphériques). Les essais atmosphériques sont ceux qui contaminent le plus l'environnement du fait de la quantité d'éléments qui se retrouvent exposés aux radiations et aux vents qui les disséminent loin du lieu de l'explosion. À l'opposé, les explosions souterraines sont celles qui dispersent le moins de matières radioactives. |

||

Plusieurs méthodes d'explosions ont été testées, notamment par largage d'un avion ou d'un ballon, sur une tour, sur ou en dessous d'un bateau. Des essais en dehors de l'atmosphère (appelés essais extra-atmosphériques) à l'aide de missiles balistiques ont même eu lieu, tel ''[[Starfish Prime]]''<ref>{{Lien web |langue=fr |auteur=Sarah Sermondadaz |titre=Question de la semaine : à quoi ressemble une explosion dans l'espace ? |url=https://www.sciencesetavenir.fr/espace/question-de-la-semaine-a-quoi-ressemble-une-explosion-dans-l-espace_126190 |site=Sciences et Avenir |date=27.07.2018 |consulté le=2021-03-20}}.</ref>. |

Plusieurs méthodes d'explosions ont été testées, notamment par largage d'un avion ou d'un ballon, sur une tour, sur ou en dessous d'un bateau. Des essais en dehors de l'atmosphère (appelés essais extra-atmosphériques) à l'aide de [[Missile balistique|missiles balistiques]] ont même eu lieu, tel ''{{lang|en|[[Starfish Prime]]}}''<ref>{{Lien web |langue=fr |auteur=Sarah Sermondadaz |titre=Question de la semaine : à quoi ressemble une explosion dans l'espace ? |url=https://www.sciencesetavenir.fr/espace/question-de-la-semaine-a-quoi-ressemble-une-explosion-dans-l-espace_126190 |site=[[Sciences et Avenir]] |date=27.07.2018 |consulté le=2021-03-20}}.</ref>. |

||

== Dans le monde == |

== Dans le monde == |

||

[[Fichier:Worldwide nuclear testing fr.png|vignette|gauche|Chronologie des essais nucléaires dans le monde.]] |

[[Fichier:Worldwide nuclear testing fr.png|vignette|gauche|Chronologie des essais nucléaires dans le monde.]] |

||

Plus de {{unité|2400|essais}} nucléaires, dont 543 atmosphériques, ont été réalisés entre 1945 et 1980<ref name=irsnnbr-essais>{{lien web |url=https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/retombees-tirs-armes-nucleaires/Pages/2-essais-nucleaires-atmospheriques.aspx?dId=6d8fb36a-656c-4e81-8f3b-43a3168167cb&dwId=504cf61e-f4f6-46de-9d13-5d22738cd56b |titre=Les essais atmosphériques d’armes nucléaires : des retombées radioactives à l’échelle planétaire |consulté le=3 juillet 2022}}.</ref>. Tous les grands pays ayant l'[[arme nucléaire]] ont procédé à des essais. Près de la moitié des explosions officielles recensées, soit {{formatnum:1050}}, ont eu lieu aux [[États-Unis]], suivis par l'[[Union des républiques socialistes soviétiques|Union soviétique]], qui a réalisé {{nobr|715 explosions}} officielles. La [[Essais nucléaires français|France]] est à la troisième place avec {{nobr|210 explosions}}, suivie [[Arsenal nucléaire du Royaume-Uni|du Royaume-Uni]] et [[Programme nucléaire de la Chine|de la Chine]] ({{nobr|45 explosions}} officielles chacun, dont pour la seconde {{nobr|23 atmosphériques}} et {{nobr|22 souterrains}}, à la base d'essai d'armes nucléaires du [[Lob Nor]], à [[Malan (Xinjiang)|Malan]], [[Xinjiang]])<ref>{{en}} [http://www.fas.org/nuke/guide/china/nuke/index.html Nuclear Weapons], voir aussi [http://www.fas.org/nuke/guide/china/nuke/tests.htm Nuclear Weapons Test List].</ref>. Les autres pays incluent [[Programme nucléaire de l'Inde|l'Inde]] et [[Arsenal nucléaire du Pakistan|le Pakistan]] (cinq ou six essais) et enfin [[Liste d'essais d'armes nucléaires de la Corée du Nord|la Corée du Nord]] (six essais). |

|||

En plus de ces essais confirmés, deux pays sont suspectés d'avoir réalisé des essais |

En plus de ces essais confirmés, deux pays sont suspectés d'avoir réalisé des essais, [[Programme nucléaire israélien|Israël]] et l'[[Programme nucléaire de l'Afrique du Sud|Afrique du Sud]]. Le {{date|22 septembre 1979}} dans l'[[océan Indien]], à proximité de l'[[île Marion]] (île sud-africaine dans l'[[océan Indien]]), un satellite de surveillance américain ''Vela'' détecte un flash<ref>{{Lien web |langue=en |titre=The Vela Incident: Nuclear Test or Meteorite? |url=https://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB190/index.htm |périodique=[[National Security Archive]] |consulté le=2021-03-20}}.</ref>, qui pour certains, comme le journaliste américain [[Seymour Hersh]] (auteur du livre ''L'opération Samson : l’arsenal nucléaire israélien et la politique étrangère américaine''), pourrait correspondre à une explosion nucléaire de faible puissance. Mais à ce jour ({{date|octobre 2008}}), l'origine de ce flash nommé [[incident Vela]] reste inconnue. |

||

De son côté, la France a mené {{unité| |

De son côté, la France a mené {{unité|46 [[Essais nucléaires français|essais nucléaires]]}} atmosphériques en [[Polynésie]] entre 1966 et 1974<ref>{{lien web|url=http://www.capcomespace.net/dossiers/espace_europeen/albion/essais_nucleaire_francais.htm|titre=Histoire de missiles... le {{1er|GMS}} du plateau d'albion |site=capcomespace.net}}</ref>. |

||

=== Essais notables === |

=== Essais notables === |

||

| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||

! scope=col | Remarque |

! scope=col | Remarque |

||

|- |

|- |

||

| {{date |

| {{date|16/07/1945}} |

||

| ''[[Trinity (essai atomique)|Trinity]]'' |

| ''[[Trinity (essai atomique)|Trinity]]'' |

||

| 19 kt |

| 19 kt |

||

| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||

| Premier test au monde d'une arme à fission ([[bombe A]]). |

| Premier test au monde d'une arme à fission ([[bombe A]]). |

||

|- |

|- |

||

| {{date |

| {{date|29/08/1949}} |

||

| ''[[RDS-1]]'' |

| ''[[RDS-1]]'' |

||

| 22 kt |

| 22 kt |

||

| Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||

| Premier test de l'URSS d'une arme à fission. |

| Premier test de l'URSS d'une arme à fission. |

||

|- |

|- |

||

| {{date |

| {{date|03/10/1952}} |

||

| [[Opération Hurricane|Opération ''Hurricane'']] |

| [[Opération Hurricane|Opération ''Hurricane'']] |

||

| 22 kt |

| 22 kt |

||

| Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||

| Premier test du Royaume-Uni d'une arme à fission. |

| Premier test du Royaume-Uni d'une arme à fission. |

||

|- |

|- |

||

| {{date |

| {{date|01/11/1952}} |

||

| ''[[Ivy Mike]]'' |

| ''[[Ivy Mike]]'' |

||

| 10 Mt |

| 10 Mt |

||

| Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||

| Premier test au monde d'une arme à fusion ([[bombe H]]). |

| Premier test au monde d'une arme à fusion ([[bombe H]]). |

||

|- |

|- |

||

| {{date |

| {{date|16/11/1952}} |

||

| ''[[Ivy King]]'' |

| ''[[Ivy King]]'' |

||

| 500 kt |

| 500 kt |

||

| Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||

| Plus importante explosion au monde d'une arme à fission « pure ». |

| Plus importante explosion au monde d'une arme à fission « pure ». |

||

|- |

|- |

||

| {{date |

| {{date|01/03/1954}} |

||

| ''[[Castle Bravo]]'' |

| ''[[Castle Bravo]]'' |

||

| 15 Mt |

| 15 Mt |

||

| Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||

| Plus importante explosion thermonucléaire américaine. |

| Plus importante explosion thermonucléaire américaine. |

||

|- |

|- |

||

| {{date |

| {{date|22/11/1955}} |

||

| ''[[RDS-37]]'' |

| ''[[RDS-37]]'' |

||

| 1,6 Mt |

| 1,6 Mt |

||

| Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||

| Premier véritable test de l'URSS d'une arme à fusion. |

| Premier véritable test de l'URSS d'une arme à fusion. |

||

|- |

|- |

||

| {{date |

| {{date|08/11/1957}} |

||

| '' |

| ''[[Opération Grapple|Grapple X]]'' |

||

| 1,8 Mt |

| 1,8 Mt |

||

| {{Royaume-Uni}} |

| {{Royaume-Uni}} |

||

| Premier test du Royaume-Uni d'une arme à fusion. |

| Premier test du Royaume-Uni d'une arme à fusion. |

||

|- |

|- |

||

| {{date |

| {{date|13/02/1960}} |

||

| ''[[Gerboise bleue]]'' |

| ''[[Gerboise bleue]]'' |

||

| 70 kt |

| 70 kt |

||

| Ligne 92 : | Ligne 92 : | ||

| Premier test de la France d'une arme à fission. |

| Premier test de la France d'une arme à fission. |

||

|- |

|- |

||

| {{date |

| {{date|30/10/1961}} |

||

| ''[[Tsar Bomba]]'' |

| ''[[Tsar Bomba]]'' |

||

| {{unité|50|à=57|Mt}} |

| {{unité|50|à=57|Mt}} |

||

| Ligne 98 : | Ligne 98 : | ||

| Plus importante explosion thermonucléaire jamais effectuée dans le monde. |

| Plus importante explosion thermonucléaire jamais effectuée dans le monde. |

||

|- |

|- |

||

| {{date |

| {{date|09/07/1962}} |

||

| ''[[Starfish prime]]'' |

| ''[[Starfish prime]]'' |

||

| 1,4 Mt |

| 1,4 Mt |

||

| Ligne 104 : | Ligne 104 : | ||

| Plus importante explosion thermonucléaire dans la [[thermosphère]] (hors atmosphère). |

| Plus importante explosion thermonucléaire dans la [[thermosphère]] (hors atmosphère). |

||

|- |

|- |

||

| {{date |

| {{date|16/10/1964}} |

||

| ''[[596 (test nucléaire)|596]]'' |

| ''[[596 (test nucléaire)|596]]'' |

||

| 22 kt |

| 22 kt |

||

| Ligne 110 : | Ligne 110 : | ||

| Premier test de la Chine d'une arme à fission. |

| Premier test de la Chine d'une arme à fission. |

||

|- |

|- |

||

| {{date |

| {{date|17/06/1967}} |

||

| [[Test n° 6]] |

| [[Test n° 6]] |

||

| 3,3 Mt |

| 3,3 Mt |

||

| Ligne 116 : | Ligne 116 : | ||

| Premier test de la Chine d'une arme à fusion. |

| Premier test de la Chine d'une arme à fusion. |

||

|- |

|- |

||

| {{date |

| {{date|24/08/1968}} |

||

| ''[[Canopus (essai nucléaire)|Canopus]]'' |

| ''[[Canopus (essai nucléaire)|Canopus]]'' |

||

| 2,6 Mt |

| 2,6 Mt |

||

| Ligne 122 : | Ligne 122 : | ||

| Premier test de la France d'une arme à fusion. |

| Premier test de la France d'une arme à fusion. |

||

|- |

|- |

||

| {{date |

| {{date|18/05/1974}} |

||

| ''[[Bouddha Souriant]]'' |

| ''[[Bouddha Souriant]]'' |

||

| 12 kt |

| 12 kt |

||

| Ligne 128 : | Ligne 128 : | ||

| Première « explosion nucléaire pacifique » de l'Inde. |

| Première « explosion nucléaire pacifique » de l'Inde. |

||

|- |

|- |

||

| {{date |

| {{date|11/05/1998}} |

||

| ''[[Pokhran-II#Desbombes nucléaires et des détonations|Shakti I]]'' |

| ''[[Pokhran-II#Desbombes nucléaires et des détonations|Shakti I]]'' |

||

| {{unité|25|à=45|kt}} |

| {{unité|25|à=45|kt}} |

||

| Ligne 134 : | Ligne 134 : | ||

| Premier test de l'Inde d'une arme à fission « augmentée » ou à fusion. |

| Premier test de l'Inde d'une arme à fission « augmentée » ou à fusion. |

||

|- |

|- |

||

| {{date |

| {{date|28/05/1998}} |

||

| ''[[Chagai-I]]'' |

| ''[[Chagai-I]]'' |

||

| 40 kt<ref name=pakfas>{{en}} [http://www.fas.org/nuke/guide/pakistan/nuke/ Pakistan Nuclear Weapons], Federation of American Scientists, 11 décembre 2002.</ref> |

| 40 kt<ref name=pakfas>{{en}} [http://www.fas.org/nuke/guide/pakistan/nuke/ Pakistan Nuclear Weapons], Federation of American Scientists, 11 décembre 2002.</ref> |

||

| Ligne 140 : | Ligne 140 : | ||

| Premier test du Pakistan d'une arme à fission. |

| Premier test du Pakistan d'une arme à fission. |

||

|- |

|- |

||

| {{date |

| {{date|09/10/2006}} |

||

| [[Essai nucléaire nord-coréen du 9 octobre 2006|Essai de 2006]] |

| [[Essai nucléaire nord-coréen du 9 octobre 2006|Essai de 2006]] |

||

| Moins de {{nb|1|kt}}<ref>[https://www.lemonde.fr/web/articleinteractif/0,41-0@2-3210,49-824248@51-819586,0.html « Les tests américains confirment l'essai nucléaire nord-coréen »], 17 octobre 2006, ''[[Le Monde]]''</ref> |

| Moins de {{nb|1|kt}}<ref>[https://www.lemonde.fr/web/articleinteractif/0,41-0@2-3210,49-824248@51-819586,0.html « Les tests américains confirment l'essai nucléaire nord-coréen »], 17 octobre 2006, ''[[Le Monde]]''</ref> |

||

| Ligne 146 : | Ligne 146 : | ||

| Premier test de la Corée du Nord d'une arme à fission. |

| Premier test de la Corée du Nord d'une arme à fission. |

||

|- |

|- |

||

| {{date |

| {{date|25/05/2009}} |

||

| [[Essai nucléaire nord-coréen du 25 mai 2009|Essai de 2009]] |

| [[Essai nucléaire nord-coréen du 25 mai 2009|Essai de 2009]] |

||

| Quelques kt |

| Quelques kt |

||

| Ligne 152 : | Ligne 152 : | ||

| Premier succès du test de la Corée du Nord d'une arme à fission. |

| Premier succès du test de la Corée du Nord d'une arme à fission. |

||

|- |

|- |

||

| {{date |

| {{date|03/09/2017}} |

||

| [[Essai nucléaire nord-coréen du 3 septembre 2017|Essai de 2017]] |

| [[Essai nucléaire nord-coréen du 3 septembre 2017|Essai de 2017]] |

||

| autour de 100 kt |

| autour de 100 kt |

||

| {{Corée du Nord}} |

| {{Corée du Nord}} |

||

| Premier test de la Corée du Nord d'une arme à fusion. |

| Premier test de la Corée du Nord d'une arme à fusion revendiqué. |

||

|} |

|} |

||

=== Essais nucléaires atmosphériques === |

=== Essais nucléaires atmosphériques === |

||

543 explosions nucléaires expérimentales ont été effectuées dans l'atmosphère entre 1945 et 1980 par cinq États<ref name=irsnnbr-essais /> : |

|||

{| class="wikitable alternance" |

{| class="wikitable alternance" |

||

|+ |

|+ |

||

| Ligne 206 : | Ligne 206 : | ||

| |

| |

||

* [[Reggane]] ([[Sahara]] [[algérie]]n) (4) |

* [[Reggane]] ([[Sahara]] [[algérie]]n) (4) |

||

* Atolls de [[Moruroa]] ( |

* Atolls de [[Moruroa]] (42) et [[Fangataufa]] (4) (archipel des [[Tuamotu]] dans le [[Pacifique]]) |

||

|- |

|- |

||

! scope=row | {{Chine}} |

! scope=row | {{Chine}} |

||

| align="center" | |

| align="center" | 21 |

||

| 1964 |

| 1964 |

||

| 1980 |

| 1980 |

||

| |

| |

||

* [[Lob Nor|Lop Nor]] ([[Xinjiang]]) |

* [[Lob Nor|Lop Nor]] ([[Xinjiang]]) (21) |

||

|} |

|} |

||

| Ligne 225 : | Ligne 225 : | ||

Notamment en raison des problèmes [[écologie|écologiques]] liés aux explosions nucléaires, des traités internationaux ont été créés visant à limiter, puis à interdire tout essai nucléaire en conditions réelles. |

Notamment en raison des problèmes [[écologie|écologiques]] liés aux explosions nucléaires, des traités internationaux ont été créés visant à limiter, puis à interdire tout essai nucléaire en conditions réelles. |

||

Le [[Traité d'interdiction partielle des essais nucléaires]], signé le {{date |

Le [[Traité d'interdiction partielle des essais nucléaires]], signé le {{date|5 août 1963}} à [[Moscou]] par les États-Unis, l'Union soviétique et le Royaume-Uni est le premier d'entre eux. Entré en vigueur le {{date|10 octobre 1963}}, il vise à interdire tout essai nucléaire dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau. Ce traité a pour objectif de limiter la dispersion par une explosion nucléaire des matières irradiées au pays responsable de l'explosion. C'est pour cette raison que les [[Essai nucléaire souterrain|essais souterrains]] ne sont pas interdits dans ce traité, le confinement des éléments radioactifs étant possible. La Chine et la France n'ont pas participé à ce traité et ont pu ainsi développer leur arsenal nucléaire<ref>{{Lien brisé|url=http://www.un.org/fr/disarmament/instruments/ptbt.shtml}}</ref>. |

||

Le [[Traité sur la limitation des essais souterrains d'armes nucléaires]] (TTBT, pour ''Threshold Test Ban Treaty'') interdit les essais d'armes nucléaires dont la puissance est supérieure à 150 kilotonnes. Ce traité a été signé le {{date |

Le [[Traité sur la limitation des essais souterrains d'armes nucléaires]] (TTBT, pour ''Threshold Test Ban Treaty'') interdit les essais d'armes nucléaires dont la puissance est supérieure à 150 kilotonnes. Ce traité a été signé le {{date|3 juillet 1974}} par les [[États-Unis]] et l'[[Union des républiques socialistes soviétiques|Union soviétique]]. Le [[Traité sur les explosions nucléaires à des fins pacifiques]] (PNET, pour ''Peaceful Nuclear Explosions Treaty'') est dans la continuité du TTBT et vise à interdire les explosions individuelles supérieures à 150 kilotonnes et multiples à {{unité|1.5|mégatonne}}. Le traité a été signé par les États-Unis et l'Union soviétique le {{date|28 mai 1976}}, mais n'a jamais été ratifié, cependant, les deux États se sont engagés à respecter ses termes. |

||

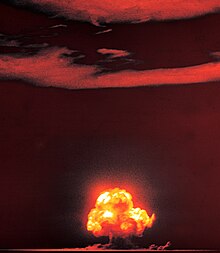

[[Fichier:Trinity shot color.jpg|vignette|redresse=1.0|Photographie en couleurs du premier essai d'explosion nucléaire (''[[Trinity (essai atomique)|Trinity]]'' près d'[[Alamogordo]] au [[Nouveau-Mexique]].]] |

[[Fichier:Trinity shot color.jpg|vignette|redresse=1.0|Photographie en couleurs du premier essai d'explosion nucléaire (''[[Trinity (essai atomique)|Trinity]]'' près d'[[Alamogordo]] au [[Nouveau-Mexique]].]] |

||

Les États ayant ratifié le [[Traité d'interdiction complète des essais nucléaires]] (TICE), signé à [[New York]] le {{date |

Les États ayant ratifié le [[Traité d'interdiction complète des essais nucléaires]] (TICE), signé à [[New York]] le {{date|24 septembre 1996}}, s'engagent « à ne pas effectuer d'explosion expérimentale d'arme nucléaire, ou d'autre explosion nucléaire, et à interdire et empêcher toute explosion de cette nature en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle ». Ils s'engagent en outre « à s'abstenir de provoquer ou d'encourager l'exécution - ou de participer de quelque manière que ce soit à l'exécution - de toute explosion expérimentale d'arme nucléaire ou de toute autre explosion nucléaire ». Ce traité prévoit des inspections ainsi que l'établissement de capteurs de différents types ([[Sismologie|sismique]], hydroacoustique, etc.) pour vérifier que les États parties au traité soient en conformité avec ce dernier. En décembre 2005, 65 % des capteurs étaient opérationnels. Cependant, pour des raisons d'économie, les événements sismiques d'une magnitude inférieure à 3 sur l'échelle de Richter ne sont pas vérifiés. Or d'après le rapport Leith (voir Liens externes), les techniques de découplage d'essais souterrains permettent aujourd'hui d'atténuer l'onde de choc d'une explosion souterraine d'une puissance hectotonnique de telle manière que le séisme ne dépasse pas cette valeur de 3 sur Richter. Dans le cadre de la révision des doctrines nucléaires des États-Unis, de la Russie et de la France depuis la fin de la Guerre froide, c'est précisément ce type d'armes nucléaires de puissance hectotonnique qui sont développées. |

||

Les pays possédant l'arme nucléaire et n'ayant pas ratifié le TICE sont la [[Chine]], la [[Corée du Nord]], les [[États-Unis]], l'[[Inde]] et le [[Pakistan]]. Toutefois, lors de son déplacement en Europe en avril 2009, [[Barack Obama]] a prononcé à [[Prague]] un discours plaidant pour la ratification du [[Traité d'interdiction complète des essais nucléaires]]<ref>{{lien web |titre=Obama veut « un monde sans armes nucléaires » et plus vert |url=https://www.liberation.fr/planete/2009/04/05/obama-veut-un-monde-sans-armes-nucleaires-et-plus-vert_550974/ |périodique=Libération|date=5 avril 2009 |consulté le=16 avril 2009}}</ref>. |

Les pays possédant l'arme nucléaire et n'ayant pas ratifié le TICE sont la [[Chine]], la [[Corée du Nord]], les [[États-Unis]], l'[[Inde]] et le [[Pakistan]]. Toutefois, lors de son déplacement en Europe en avril 2009, [[Barack Obama]] a prononcé à [[Prague]] un discours plaidant pour la ratification du [[Traité d'interdiction complète des essais nucléaires]]<ref>{{lien web |titre=Obama veut « un monde sans armes nucléaires » et plus vert |url=https://www.liberation.fr/planete/2009/04/05/obama-veut-un-monde-sans-armes-nucleaires-et-plus-vert_550974/ |périodique=Libération|date=5 avril 2009 |consulté le=16 avril 2009}}</ref>. |

||

| Ligne 240 : | Ligne 240 : | ||

== Simulation == |

== Simulation == |

||

Dans l'optique du TICE, des politiques de création d'installations simulant des explosions nucléaires sont développées, permettant ainsi de s'affranchir des tests grandeur nature et ainsi de continuer de développer l'arsenal nucléaire existant. |

Dans l'optique du [[Traité d'interdiction complète des essais nucléaires]] (TICE), des politiques de création d'installations simulant des explosions nucléaires sont développées, permettant ainsi de s'affranchir des tests grandeur nature et ainsi de continuer de développer l'arsenal nucléaire existant. |

||

Deux pays sont particulièrement avancés dans ce domaine, les États-Unis avec le [[National Ignition Facility]] (NIF) dont la construction a coûté 3,5 milliards de dollars (de 1997 à 2009) et la France avec le [[Laser Mégajoule]] du programme ''[[Simulation (programme nucléaire)|Simulation]]''. Des mouvements pacifistes s'opposent à ce qu'ils jugent comme un détournement du TICE et qui fait que seuls les États qui en ont les moyens peuvent poursuivre leurs recherches<ref>{{Lien web |titre=La course aux armements se poursuit en laboratoires |url=http://www.humanite.presse.fr/journal/1996-01-30/1996-01-30-744257 |périodique=[[L'Humanité]] |date=30/01/1996 |consulté le=26 mars 2009 |id=La course aux armements se poursuit en laboratoires |brisé le=20/03/2021}}</ref>. |

Deux pays sont particulièrement avancés dans ce domaine, les États-Unis avec le [[National Ignition Facility]] (NIF) dont la construction a coûté 3,5 milliards de dollars (de 1997 à 2009) et la France avec le [[Laser Mégajoule]] du programme ''[[Simulation (programme nucléaire)|Simulation]]''. Des mouvements pacifistes s'opposent à ce qu'ils jugent comme un détournement du TICE et qui fait que seuls les États qui en ont les moyens peuvent poursuivre leurs recherches<ref>{{Lien web |titre=La course aux armements se poursuit en laboratoires |url=http://www.humanite.presse.fr/journal/1996-01-30/1996-01-30-744257 |périodique=[[L'Humanité]] |date=30/01/1996 |consulté le=26 mars 2009 |id=La course aux armements se poursuit en laboratoires |brisé le=20/03/2021}}</ref>. |

||

| Ligne 253 : | Ligne 253 : | ||

* [[Retombée radioactive]] |

* [[Retombée radioactive]] |

||

* [[Essais nucléaires français]] |

* [[Essais nucléaires français]] |

||

* [[Liste des essais nucléaires français]] |

|||

* [[Liste d'essais nucléaires]] |

* [[Liste d'essais nucléaires]] |

||

* [[Essai nucléaire souterrain]] |

* [[Essai nucléaire souterrain]] |

||

Dernière version du 6 mai 2024 à 03:20

Un essai nucléaire est l'explosion d'une bombe nucléaire à des fins expérimentales. Les essais permettent de valider des modèles de fonctionnement, leurs effets et peuvent également prouver à la communauté internationale que l'on dispose de l'arme nucléaire.

L'accident dû aux retombées radioactives de l'essai Castle Bravo dans l'atoll de Bikini en 1954 déclencha un mouvement d'opinion global critique à l'égard des tests et, plus généralement, du développement d'armes nucléaires[1]. Ce mouvement conduisit dans un premier temps en 1963 au traité d'interdiction partielle des essais nucléaires notamment dans l'atmosphère, puis en 1996 au projet de traité d'interdiction complète des essais nucléaires, non encore ratifié par les États-Unis, la Chine, l'Iran, Israël et la Russie[2].

Types[modifier | modifier le code]

Outre le type de bombe (A à fission ou H à fusion), les essais nucléaires peuvent être catégorisés par l'endroit où la bombe a explosé : sous l'eau, sous terre ou dans l'atmosphère (les explosions au niveau du sol étant considérées comme atmosphériques). Les essais atmosphériques sont ceux qui contaminent le plus l'environnement du fait de la quantité d'éléments qui se retrouvent exposés aux radiations et aux vents qui les disséminent loin du lieu de l'explosion. À l'opposé, les explosions souterraines sont celles qui dispersent le moins de matières radioactives.

Plusieurs méthodes d'explosions ont été testées, notamment par largage d'un avion ou d'un ballon, sur une tour, sur ou en dessous d'un bateau. Des essais en dehors de l'atmosphère (appelés essais extra-atmosphériques) à l'aide de missiles balistiques ont même eu lieu, tel Starfish Prime[3].

Dans le monde[modifier | modifier le code]

Plus de 2 400 essais nucléaires, dont 543 atmosphériques, ont été réalisés entre 1945 et 1980[4]. Tous les grands pays ayant l'arme nucléaire ont procédé à des essais. Près de la moitié des explosions officielles recensées, soit 1 050, ont eu lieu aux États-Unis, suivis par l'Union soviétique, qui a réalisé 715 explosions officielles. La France est à la troisième place avec 210 explosions, suivie du Royaume-Uni et de la Chine (45 explosions officielles chacun, dont pour la seconde 23 atmosphériques et 22 souterrains, à la base d'essai d'armes nucléaires du Lob Nor, à Malan, Xinjiang)[5]. Les autres pays incluent l'Inde et le Pakistan (cinq ou six essais) et enfin la Corée du Nord (six essais).

En plus de ces essais confirmés, deux pays sont suspectés d'avoir réalisé des essais, Israël et l'Afrique du Sud. Le dans l'océan Indien, à proximité de l'île Marion (île sud-africaine dans l'océan Indien), un satellite de surveillance américain Vela détecte un flash[6], qui pour certains, comme le journaliste américain Seymour Hersh (auteur du livre L'opération Samson : l’arsenal nucléaire israélien et la politique étrangère américaine), pourrait correspondre à une explosion nucléaire de faible puissance. Mais à ce jour (), l'origine de ce flash nommé incident Vela reste inconnue.

De son côté, la France a mené 46 essais nucléaires atmosphériques en Polynésie entre 1966 et 1974[7].

Essais notables[modifier | modifier le code]

Voici une liste de quelques essais notables. Les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki n'y figurent pas, puisque ces explosions n'avaient pas pour finalité d'être des essais (on les classe habituellement dans la catégorie « tir de combat »).

| Date | Nom de code | Énergie | Pays | Remarque |

|---|---|---|---|---|

| Trinity | 19 kt | Premier test au monde d'une arme à fission (bombe A). | ||

| RDS-1 | 22 kt | Premier test de l'URSS d'une arme à fission. | ||

| Opération Hurricane | 22 kt | Premier test du Royaume-Uni d'une arme à fission. | ||

| Ivy Mike | 10 Mt | Premier test au monde d'une arme à fusion (bombe H). | ||

| Ivy King | 500 kt | Plus importante explosion au monde d'une arme à fission « pure ». | ||

| Castle Bravo | 15 Mt | Plus importante explosion thermonucléaire américaine. | ||

| RDS-37 | 1,6 Mt | Premier véritable test de l'URSS d'une arme à fusion. | ||

| Grapple X | 1,8 Mt | Premier test du Royaume-Uni d'une arme à fusion. | ||

| Gerboise bleue | 70 kt | Premier test de la France d'une arme à fission. | ||

| Tsar Bomba | 50 à 57 Mt | Plus importante explosion thermonucléaire jamais effectuée dans le monde. | ||

| Starfish prime | 1,4 Mt | Plus importante explosion thermonucléaire dans la thermosphère (hors atmosphère). | ||

| 596 | 22 kt | Premier test de la Chine d'une arme à fission. | ||

| Test n° 6 | 3,3 Mt | Premier test de la Chine d'une arme à fusion. | ||

| Canopus | 2,6 Mt | Premier test de la France d'une arme à fusion. | ||

| Bouddha Souriant | 12 kt | Première « explosion nucléaire pacifique » de l'Inde. | ||

| Shakti I | 25 à 45 kt | Premier test de l'Inde d'une arme à fission « augmentée » ou à fusion. | ||

| Chagai-I | 40 kt[8] | Premier test du Pakistan d'une arme à fission. | ||

| Essai de 2006 | Moins de 1 kt[9] | Premier test de la Corée du Nord d'une arme à fission. | ||

| Essai de 2009 | Quelques kt | Premier succès du test de la Corée du Nord d'une arme à fission. | ||

| Essai de 2017 | autour de 100 kt | Premier test de la Corée du Nord d'une arme à fusion revendiqué. |

Essais nucléaires atmosphériques[modifier | modifier le code]

543 explosions nucléaires expérimentales ont été effectuées dans l'atmosphère entre 1945 et 1980 par cinq États[4] :

| État | Nombre d'essais | Début | Fin | Sites |

|---|---|---|---|---|

| 210 | 1945 | 1962 |

| |

| 216 | 1949 | 1962 |

| |

| 21 | 1952 | 1958 |

| |

| 50 | 1960 | 1974 | ||

| 21 | 1964 | 1980 |

Sites[modifier | modifier le code]

Les sites retenus pour les essais nucléaires atmosphériques sont situés dans des zones isolées comme des déserts ou des îles océaniques parfois évacués en vue des essais. Cependant la portée des retombées radioactives a causé des contaminations dont souffrent toujours les populations voisines. À cause des retombées radioactives des essais nucléaires, la dose efficace individuelle moyenne sur une vie entière est estimée à 3,7 millisievert pour la population mondiale. Mais les populations vivant près des sites d'essais nucléaires sont exposées à des retombées locales plus élevées[10].

Traités[modifier | modifier le code]

Notamment en raison des problèmes écologiques liés aux explosions nucléaires, des traités internationaux ont été créés visant à limiter, puis à interdire tout essai nucléaire en conditions réelles.

Le Traité d'interdiction partielle des essais nucléaires, signé le à Moscou par les États-Unis, l'Union soviétique et le Royaume-Uni est le premier d'entre eux. Entré en vigueur le , il vise à interdire tout essai nucléaire dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau. Ce traité a pour objectif de limiter la dispersion par une explosion nucléaire des matières irradiées au pays responsable de l'explosion. C'est pour cette raison que les essais souterrains ne sont pas interdits dans ce traité, le confinement des éléments radioactifs étant possible. La Chine et la France n'ont pas participé à ce traité et ont pu ainsi développer leur arsenal nucléaire[11].

Le Traité sur la limitation des essais souterrains d'armes nucléaires (TTBT, pour Threshold Test Ban Treaty) interdit les essais d'armes nucléaires dont la puissance est supérieure à 150 kilotonnes. Ce traité a été signé le par les États-Unis et l'Union soviétique. Le Traité sur les explosions nucléaires à des fins pacifiques (PNET, pour Peaceful Nuclear Explosions Treaty) est dans la continuité du TTBT et vise à interdire les explosions individuelles supérieures à 150 kilotonnes et multiples à 1,5 mégatonne. Le traité a été signé par les États-Unis et l'Union soviétique le , mais n'a jamais été ratifié, cependant, les deux États se sont engagés à respecter ses termes.

Les États ayant ratifié le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE), signé à New York le , s'engagent « à ne pas effectuer d'explosion expérimentale d'arme nucléaire, ou d'autre explosion nucléaire, et à interdire et empêcher toute explosion de cette nature en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle ». Ils s'engagent en outre « à s'abstenir de provoquer ou d'encourager l'exécution - ou de participer de quelque manière que ce soit à l'exécution - de toute explosion expérimentale d'arme nucléaire ou de toute autre explosion nucléaire ». Ce traité prévoit des inspections ainsi que l'établissement de capteurs de différents types (sismique, hydroacoustique, etc.) pour vérifier que les États parties au traité soient en conformité avec ce dernier. En décembre 2005, 65 % des capteurs étaient opérationnels. Cependant, pour des raisons d'économie, les événements sismiques d'une magnitude inférieure à 3 sur l'échelle de Richter ne sont pas vérifiés. Or d'après le rapport Leith (voir Liens externes), les techniques de découplage d'essais souterrains permettent aujourd'hui d'atténuer l'onde de choc d'une explosion souterraine d'une puissance hectotonnique de telle manière que le séisme ne dépasse pas cette valeur de 3 sur Richter. Dans le cadre de la révision des doctrines nucléaires des États-Unis, de la Russie et de la France depuis la fin de la Guerre froide, c'est précisément ce type d'armes nucléaires de puissance hectotonnique qui sont développées.

Les pays possédant l'arme nucléaire et n'ayant pas ratifié le TICE sont la Chine, la Corée du Nord, les États-Unis, l'Inde et le Pakistan. Toutefois, lors de son déplacement en Europe en avril 2009, Barack Obama a prononcé à Prague un discours plaidant pour la ratification du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires[12].

Effets sur la santé[modifier | modifier le code]

L'essai nucléaire américain de Castle Bravo a largement dépassé les prévisions en termes de puissance. Il a créé un nuage radioactif qui a entraîné un syndrome d'irradiation aiguë pour l'équipage du Daigo Fukuryū Maru qui pêchait dans cette zone (à 140 km de l'hypocentre), tuant l'un des marins, Aikichi Kuboyama. Dans les archipels d'Ailinginae, Rongelap, Rongerik et Utirik (îles Marshall), des « cendres » radioactives sont tombées, nécessitant une évacuation allant de quelques mois à plusieurs années. Malgré cette précaution tardive, les populations locales (quelques centaines de personnes) ont souffert immédiatement après l'essai de syndrome d'irradiation aiguë, puis plus tard de problèmes de la thyroïde (certains ayant été masqués par des ablations préventives), cancer du sein, fausses couches, naissances de bébés souffrant de malformations plus ou moins graves (dont des « bébés méduses » et des « bébés grappes de raisin »)[1].

Simulation[modifier | modifier le code]

Dans l'optique du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE), des politiques de création d'installations simulant des explosions nucléaires sont développées, permettant ainsi de s'affranchir des tests grandeur nature et ainsi de continuer de développer l'arsenal nucléaire existant.

Deux pays sont particulièrement avancés dans ce domaine, les États-Unis avec le National Ignition Facility (NIF) dont la construction a coûté 3,5 milliards de dollars (de 1997 à 2009) et la France avec le Laser Mégajoule du programme Simulation. Des mouvements pacifistes s'opposent à ce qu'ils jugent comme un détournement du TICE et qui fait que seuls les États qui en ont les moyens peuvent poursuivre leurs recherches[13].

Notes et références[modifier | modifier le code]

- « Les cobayes du Dr Folamour », Le Monde, (lire en ligne, consulté le ).

- La Russie a révoqué sa ratification en .

- Sarah Sermondadaz, « Question de la semaine : à quoi ressemble une explosion dans l'espace ? », sur Sciences et Avenir, (consulté le ).

- « Les essais atmosphériques d’armes nucléaires : des retombées radioactives à l’échelle planétaire » (consulté le ).

- (en) Nuclear Weapons, voir aussi Nuclear Weapons Test List.

- (en) « The Vela Incident: Nuclear Test or Meteorite? », National Security Archive (consulté le ).

- « Histoire de missiles... le 1er GMS du plateau d'albion », sur capcomespace.net

- (en) Pakistan Nuclear Weapons, Federation of American Scientists, 11 décembre 2002.

- « Les tests américains confirment l'essai nucléaire nord-coréen », 17 octobre 2006, Le Monde

- « Radioactivité : Retombées Essais Nucléaires », sur laradioactivite.com (consulté le ).

- « http://www.un.org/fr/disarmament/instruments/ptbt.shtml »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- « Obama veut « un monde sans armes nucléaires » et plus vert », Libération, (consulté le )

- « La course aux armements se poursuit en laboratoires »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), L'Humanité, (consulté le )

Annexes[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

- Retombée radioactive

- Essais nucléaires français

- Liste des essais nucléaires français

- Liste d'essais nucléaires

- Essai nucléaire souterrain

- Traité d'interdiction complète des essais nucléaires

Liens externes[modifier | modifier le code]

- « Rapport parlementaire sur les incidences environnementales et sanitaires des essais nucléaires français et étrangers », sur assemblee-nationale.fr, .

- (en) « Rapport de l'U.S. Geological Survey sur possibilités de réalisation d'essais nucléaires souterrains clandestins et les techniques de détection »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) [PDF], sur geology.er.usgs.gov, .

- « Cartographie des essais nucléaires dans le monde », sur le-cartographe.net, .

- (en) « Photos d'essais nucléaires : « When we tested Nuclear Bombs » », sur theatlantic.com, .

- (en) [vidéo] Chronologie des 2 053 explosions et essais de 1945 à 1998 à la surface du globe sur YouTube.