« Guerre de Sept Ans » : différence entre les versions

Précisions sur la paix séparée des Prussiens en 1742-1745. |

m Annulation de la modification de Salutdu92 (d) non encyclopédique (comment pourrait-on dire que la 1e Guerre mondiale a été « totale » ?) Balise : Annulation |

||

| (28 versions intermédiaires par 21 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||

| date = {{Date|17|mai|1756}} – {{Date|15|février|1763}}<br><small>({{durée|17|5|1756|15|2|1763}})</small> |

| date = {{Date|17|mai|1756}} – {{Date|15|février|1763}}<br><small>({{durée|17|5|1756|15|2|1763}})</small> |

||

{{Liste cachée |

{{Liste cachée |

||

|titre = Traités de paix |

|titre = Traités de paix |

||

|[[Traité de Saint-Pétersbourg (1762)|Traité de Saint-Pétersbourg]] le {{date|5 mai 1762}} |

|[[Traité de Saint-Pétersbourg (1762)|Traité de Saint-Pétersbourg]] le {{date|5 mai 1762}} |

||

|[[Traité de Hambourg (1762)|Traité de Hambourg]] le {{date|22 mai 1762}} |

|[[Traité de Hambourg (1762)|Traité de Hambourg]] le {{date|22 mai 1762}} |

||

| Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||

}} |

}} |

||

| commandant1 = {{Liste simple| |

| commandant1 = {{Liste simple| |

||

* {{drapeau|Royaume-Uni|1606}} {{souverain2|George II (roi de Grande-Bretagne)}} |

* {{drapeau|Royaume-Uni|1606}} '''{{souverain2|George II (roi de Grande-Bretagne)}}''' |

||

* {{drapeau|Royaume-Uni|1606}} {{souverain2|George III}} |

* {{drapeau|Royaume-Uni|1606}} '''{{souverain2|George III}}''' |

||

* {{drapeau|Royaume-Uni|1606}} [[William Pitt l'Ancien|William Pitt]] |

* {{drapeau|Royaume-Uni|1606}} [[William Pitt l'Ancien|William Pitt]] |

||

* {{drapeau|Royaume-Uni|1606}} [[James Wolfe]] {{KIA}} |

* {{drapeau|Royaume-Uni|1606}} [[James Wolfe]] {{KIA}} |

||

* {{drapeau|Royaume-Uni|1606}} [[Edward Boscawen]] |

* {{drapeau|Royaume-Uni|1606}} [[Edward Boscawen]] |

||

* {{drapeau|Royaume-Uni|1606}} [[Robert Clive]] |

|||

* {{drapeau|Royaume-Uni|1606}} [[Jeffery Amherst]] |

* {{drapeau|Royaume-Uni|1606}} [[Jeffery Amherst]] |

||

* [[Fichier:Flag of the British East India Company (1801).svg|bordure|20px]] '''[[Robert Clive]]''' |

|||

* {{drapeau|Royaume-Uni|1606}} [[George Washington]] |

|||

* [[Fichier:Red Ensign of Great Britain (1707-1800).svg|bordure|20px]] '''[[George Washington]]''' |

|||

* {{drapeau|Royaume-Uni|1606}} [[Edward Braddock]] |

|||

* [[Fichier:Red Ensign of Great Britain (1707-1800).svg|bordure|20px]] '''[[Edward Braddock]]''' {{KIA}} |

|||

* {{drapeau|Prusse|1750}} {{souverain2|Frédéric II (roi de Prusse)}} |

|||

* {{drapeau|Prusse|1750}} |

* {{drapeau|Prusse|1750}} '''{{souverain2|Frédéric II (roi de Prusse)}}''' |

||

* {{drapeau|Prusse|1750}} '''[[Henri de Prusse (1726-1802)|Henri de Prusse]]''' |

|||

* {{drapeau|Prusse|1750}} [[Friedrich August von Finck|Friedrich von Finck]] |

* {{drapeau|Prusse|1750}} [[Friedrich August von Finck|Friedrich von Finck]] |

||

* {{drapeau|Prusse|1750}} [[Wilhelm Sebastian von Belling|Wilhelm von Belling]] |

* {{drapeau|Prusse|1750}} [[Wilhelm Sebastian von Belling|Wilhelm von Belling]] |

||

| Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||

}} |

}} |

||

| commandant2 = {{Liste simple| |

| commandant2 = {{Liste simple| |

||

* {{drapeau|Royaume de France}} {{souverain2|Louis XV}} |

* {{drapeau|Royaume de France}} '''{{souverain2|Louis XV}}''' |

||

* {{drapeau|Royaume de France}} [[Louis de Bourbon-Condé (1709-1771)|Louis de Bourbon]] |

* {{drapeau|Royaume de France}} [[Louis de Bourbon-Condé (1709-1771)|Louis de Bourbon]] |

||

* {{drapeau|Royaume de France}} [[Charles de Rohan-Soubise|Charles de Rohan]] |

* {{drapeau|Royaume de France}} [[Charles de Rohan-Soubise|Charles de Rohan]] |

||

| Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||

* {{drapeau|Royaume de France}} [[François de Chevert]] |

* {{drapeau|Royaume de France}} [[François de Chevert]] |

||

* {{drapeau|Royaume de France}} [[François Gaston de Lévis]] |

* {{drapeau|Royaume de France}} [[François Gaston de Lévis]] |

||

* {{drapeau|Saint-Empire}} [[Marie-Thérèse d'Autriche (1717-1780)|Marie-Thérèse I{{re}}]] |

* {{drapeau|Saint-Empire}} '''[[Marie-Thérèse d'Autriche (1717-1780)|Marie-Thérèse I{{re}}]]''' |

||

* {{drapeau|Saint-Empire}} [[François Ier (empereur du Saint-Empire)|François I{{er}}]] |

* {{drapeau|Saint-Empire}} '''[[François Ier (empereur du Saint-Empire)|François I{{er}}]]''' |

||

* {{drapeau|Saint-Empire}} [[Charles Alexandre de Lorraine|Charles de Lorraine]] |

* {{drapeau|Saint-Empire}} [[Charles Alexandre de Lorraine|Charles de Lorraine]] |

||

* {{drapeau|Saint-Empire}} [[Leopold Joseph von Daun|Léopold von Daun]] |

* {{drapeau|Saint-Empire}} [[Leopold Joseph von Daun|Léopold von Daun]] |

||

| Ligne 87 : | Ligne 87 : | ||

* {{drapeau|Saint-Empire}} [[Maurice Beniowski]] |

* {{drapeau|Saint-Empire}} [[Maurice Beniowski]] |

||

* {{drapeau|Saint-Empire}} [[Ernst Gideon von Laudon|Ernst von Laudon]] |

* {{drapeau|Saint-Empire}} [[Ernst Gideon von Laudon|Ernst von Laudon]] |

||

* {{drapeau|Empire russe}} {{souverain2|Élisabeth Ire (impératrice de Russie)}} |

* {{drapeau|Empire russe}} '''{{souverain2|Élisabeth Ire (impératrice de Russie)}}''' |

||

* {{drapeau|Empire russe}} {{souverain2|Pierre III (empereur de Russie)}} |

* {{drapeau|Empire russe}} '''{{souverain2|Pierre III (empereur de Russie)}}''' |

||

* {{drapeau|Empire russe}} {{souverain2|Catherine II|Catherine II de Russie}} |

* {{drapeau|Empire russe}} '''{{souverain2|Catherine II|Catherine II de Russie}}''' |

||

* {{drapeau|Empire russe}} [[Villim Fermor]] |

* {{drapeau|Empire russe}} [[Villim Fermor]] |

||

* {{drapeau|Empire russe}} [[Alexandre Borissovitch Boutourline|Alexandre Boutourline]] |

* {{drapeau|Empire russe}} [[Alexandre Borissovitch Boutourline|Alexandre Boutourline]] |

||

* {{drapeau|Empire russe}} [[Piotr Saltykov]] |

* {{drapeau|Empire russe}} [[Piotr Saltykov]] |

||

* {{drapeau|Empire russe}} [[Stepan Fiodorovitch Apraxine|Stepan Apraxine]] |

* {{drapeau|Empire russe}} [[Stepan Fiodorovitch Apraxine|Stepan Apraxine]] |

||

* {{drapeau|Espagne|1748}} {{souverain2|Charles III (roi d'Espagne)}} |

* {{drapeau|Espagne|1748}} '''{{souverain2|Charles III (roi d'Espagne)}}''' |

||

* {{drapeau|Espagne|1748}} [[Pedro Pablo Abarca de Bolea|Pedro de Bolea]] |

* {{drapeau|Espagne|1748}} [[Pedro Pablo Abarca de Bolea|Pedro de Bolea]] |

||

* {{drapeau|Espagne|1748}} [[Manuel Rojo del Río y Vieyra|Manuel Rojo y Vieyra]] |

* {{drapeau|Espagne|1748}} [[Manuel Rojo del Río y Vieyra|Manuel Rojo y Vieyra]] |

||

* {{drapeau|Espagne|1748}} [[Juan de Prado Mayera Portocarrero y Luna|Juan de Prado y Luna]] |

* {{drapeau|Espagne|1748}} [[Juan de Prado Mayera Portocarrero y Luna|Juan de Prado y Luna]] |

||

* {{drapeau|Espagne|1748}} [[Pedro de Cevallos]] |

* {{drapeau|Espagne|1748}} [[Pedro de Cevallos]] |

||

* {{drapeau|Suède}} [[Adolphe-Frédéric de Suède]] |

* {{drapeau|Suède}} '''[[Adolphe-Frédéric de Suède]]''' |

||

* {{drapeau|Suède}} [[Augustin Ehrensvärd]] |

* {{drapeau|Suède}} [[Augustin Ehrensvärd]] |

||

* {{drapeau|Suède}} [[Jakob Magnus Sprengtporten|Jakob Sprengtporten]] |

* {{drapeau|Suède}} [[Jakob Magnus Sprengtporten|Jakob Sprengtporten]] |

||

| Ligne 124 : | Ligne 124 : | ||

| pertes2 = [[Fichier:Banner of the Holy Roman Emperor (after 1400).svg|bordure|20px|Saint Empire]] [[Fichier:Flag of the Habsburg Monarchy.svg|bordure|20px|Archiduché d'Autriche]]<br />{{unité|125000}} à {{unité|145000|morts}}<br /><br />[[Fichier:Royal Standard of the King of France.svg|bordure|20px|Royaume de France]]<br />{{nombre|168000|morts}} ou blessés<br /><br />[[Fichier:Flag of Russia.svg|bordure|20px|Russie impériale]]<br />{{unité|138000|morts}} ou blessés<br /><br />[[Fichier:Bandera de España 1760-1785.svg|bordure|20px|Royaume d'Espagne]]<br />{{unité|3000|morts}} ou blessés |

| pertes2 = [[Fichier:Banner of the Holy Roman Emperor (after 1400).svg|bordure|20px|Saint Empire]] [[Fichier:Flag of the Habsburg Monarchy.svg|bordure|20px|Archiduché d'Autriche]]<br />{{unité|125000}} à {{unité|145000|morts}}<br /><br />[[Fichier:Royal Standard of the King of France.svg|bordure|20px|Royaume de France]]<br />{{nombre|168000|morts}} ou blessés<br /><br />[[Fichier:Flag of Russia.svg|bordure|20px|Russie impériale]]<br />{{unité|138000|morts}} ou blessés<br /><br />[[Fichier:Bandera de España 1760-1785.svg|bordure|20px|Royaume d'Espagne]]<br />{{unité|3000|morts}} ou blessés |

||

| pertes = {{unité|500000}} à {{unité|800000|civils}} tués<br /> {{unité|990000}} à {{unité|1300000|morts}} au total<ref> |

| pertes = {{unité|500000}} à {{unité|800000|civils}} tués<br /> {{unité|990000}} à {{unité|1300000|morts}} au total<ref> |

||

{{lien web|langue=en|url=http://necrometrics.com/wars18c.htm|titre=Statistics of Wars, Oppressions and Atrocities of the Eighteenth Century|site= |

{{lien web|langue=en|url=http://necrometrics.com/wars18c.htm|titre=Statistics of Wars, Oppressions and Atrocities of the Eighteenth Century|site=necrometrics.com|consulté le=12 décembre 2013}}.</ref> |

||

| type = |

| type = |

||

| batailles = {{Guerre de Sept Ans}} |

| batailles = {{Guerre de Sept Ans}} |

||

| guerre = Guerre de Sept Ans |

| guerre = Guerre de Sept Ans |

||

}} |

}} |

||

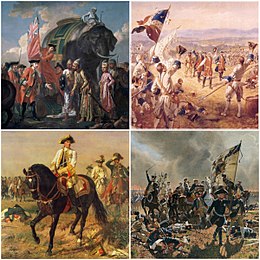

La '''guerre de Sept Ans''', qui se déroule de [[1756]] à [[1763]], est un [[Guerre|conflit]] majeur de l'[[histoire de l'Europe]], le premier qui puisse être qualifié de « [[guerre mondiale]] »<ref>{{Lien web|titre = La guerre de Sept Ans, {{1er|conflit}} mondial|url = http://www.laboutiquescienceetvie.com/librairie/guerres-et-histoire/la-guerre-de-sept-ans-1er-conflit-mondial.html|site = Guerres & Histoires {{N°|21}}|date = }}.</ref>{{,}}<ref name="ref_auto_1">[[Winston Churchill]] en parle en ces termes dans ''War and British Society 1688-1815'' de H.-V. Bowen en 1998 publié chez Cambridge University Press {{ISBN|0-521-57645-8}}, {{p.|7}}.</ref>. Elle concerne en effet les grandes puissances européennes de cette époque, regroupées en deux systèmes d'alliance antagonistes, et a lieu sur des théâtres d'opérations situés sur plusieurs [[Continent|continents]], notamment en [[Europe]], en [[Amérique du Nord]] et en [[Inde]]. |

|||

La '''guerre de Sept Ans''', qui se déroule de [[1756]] à [[1763]], est un [[Guerre|conflit]] majeur de l'[[histoire de l'Europe]], le premier qui puisse être qualifié de « [[guerre mondiale]] »<ref>{{Lien web|titre = La guerre de Sept Ans, {{1er|conflit}} mondial|url = http://www.laboutiquescienceetvie.com/librairie/guerres-et-histoire/la-guerre-de-sept-ans-1er-conflit-mondial.html|site = Guerres & Histoires {{N°|21}}|date = }}.</ref>{{,}}<ref>[[Winston Churchill]] en parle en ces termes dans ''War and British Society 1688-1815'' de H.-V. Bowen en 1998 publié chez Cambridge University Press {{ISBN|0-521-57645-8}}, {{p.|7}}.</ref>. Elle concerne en effet les grandes puissances européennes de cette époque, regroupées en deux systèmes d'alliance, et a lieu sur des théâtres d'opérations situés sur plusieurs [[Continent|continents]], notamment en [[Europe]], en [[Amérique du Nord]] et en [[Inde]]. |

|||

Alors que le précédent grand conflit, la [[guerre de Succession d'Autriche]] ([[1740]]-[[1748]]), opposait principalement l'[[Monarchie de Habsbourg|Autriche]] alliée à la [[Grande-Bretagne (royaume)|Grande-Bretagne]] et la [[Royaume de Prusse|Prusse]] alliée au [[royaume de France]], la guerre de Sept Ans oppose la France alliée à l'Autriche<ref>Ce terme désigne de façon simple l'ensemble des possessions patrimoniales de la maison des Habsbourg d'Autriche, c'est-à-dire, outre les territoires autrichiens, le [[Royaume de Hongrie (1718-1867)|royaume de Hongrie]], le [[royaume de Bohême]], le [[Royaume de Croatie (Habsbourg)|royaume de Croatie]], les [[Pays-Bas autrichiens]]{{etc.}} ; le chef de cet ensemble est généralement [[Saint-Empire romain germanique|empereur d'Allemagne]] (dignité élective).</ref> et la Grande-Bretagne alliée à la Prusse. De nombreux autres pays européens participent cependant à cette guerre, notamment l'[[Empire russe]] aux côtés de l'Autriche et le [[Espagne|royaume d'Espagne]] aux côtés de la France. |

Alors que le précédent grand conflit, la [[guerre de Succession d'Autriche]] ([[1740]]-[[1748]]), opposait principalement l'[[Monarchie de Habsbourg|Autriche]] alliée à la [[Grande-Bretagne (royaume)|Grande-Bretagne]] et la [[Royaume de Prusse|Prusse]] alliée au [[royaume de France]], la guerre de Sept Ans oppose la France alliée à l'Autriche<ref>Ce terme désigne de façon simple l'ensemble des possessions patrimoniales de la maison des Habsbourg d'Autriche, c'est-à-dire, outre les territoires autrichiens, le [[Royaume de Hongrie (1718-1867)|royaume de Hongrie]], le [[royaume de Bohême]], le [[Royaume de Croatie (Habsbourg)|royaume de Croatie]], les [[Pays-Bas autrichiens]]{{etc.}} ; le chef de cet ensemble est généralement [[Saint-Empire romain germanique|empereur d'Allemagne]] (dignité élective).</ref> et la Grande-Bretagne alliée à la Prusse. De nombreux autres pays européens participent cependant à cette guerre, notamment l'[[Empire russe]] aux côtés de l'Autriche et le [[Espagne|royaume d'Espagne]] aux côtés de la France. |

||

| Ligne 164 : | Ligne 163 : | ||

Durant la [[guerre de Succession d’Autriche]] (1740-1748), elle n’a rien obtenu du fait de son alliance avec la Prusse, qui a d'ailleurs conclu une [[paix séparée]] : les traités de [[traité de Breslau|Breslau]] et [[Traité de Berlin (1742)|Berlin]] en 1742 mettant fin à la [[première guerre de Silésie]], puis le [[traité de Dresde]] en 1745 mettant fin à la [[deuxième guerre de Silésie]]. Les finances françaises ont été durement éprouvées par cette guerre inutile. |

Durant la [[guerre de Succession d’Autriche]] (1740-1748), elle n’a rien obtenu du fait de son alliance avec la Prusse, qui a d'ailleurs conclu une [[paix séparée]] : les traités de [[traité de Breslau|Breslau]] et [[Traité de Berlin (1742)|Berlin]] en 1742 mettant fin à la [[première guerre de Silésie]], puis le [[traité de Dresde]] en 1745 mettant fin à la [[deuxième guerre de Silésie]]. Les finances françaises ont été durement éprouvées par cette guerre inutile. |

||

L'alliance de la Prusse avec le Royaume-Uni en 1756 contrarie énormément le gouvernement français. Encouragé par son entourage, notamment par la [[Madame de Pompadour|marquise de Pompadour]], sa favorite, {{souverain2|Louis XV}} se résout à un renversement d’alliance au profit de l’[[Monarchie de Habsbourg|Autriche]]. Le traité d’alliance<ref>Edmond Dziembowski, ''La |

L'alliance de la Prusse avec le Royaume-Uni en 1756 contrarie énormément le gouvernement français. Encouragé par son entourage, notamment par la [[Madame de Pompadour|marquise de Pompadour]], sa favorite, {{souverain2|Louis XV}} se résout à un renversement d’alliance au profit de l’[[Monarchie de Habsbourg|Autriche]]. Le traité d’alliance<ref>Edmond Dziembowski, ''La Guerre de Sept ans'', Perrin, 2015, {{p.|117-121}}.</ref>, [[Révolution diplomatique|signé en {{date-|mai 1756}} à Versailles]], qui vise à contrecarrer la montée en puissance de la Prusse, met fin à une inimitié entre la France et la [[maison de Habsbourg]], au pouvoir à [[Vienne (Autriche)|Vienne]], qui remonte à l'époque de [[Charles Quint]]<ref>Voir la célébration du traité de Versailles et le renversement des alliances sur le [http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/celebrations2006/traiteversail.htm site du ministère de la Culture].</ref>. |

||

De plus, le {{Date|21|mars|1757}}, la France conclut avec la [[Suède]] une convention visant à maintenir les acquis des [[traités de Westphalie]]<ref>[[Jean Bérenger (historien)|Jean Bérenger]], ''Histoire de l'empire des Habsbourg'', Fayard, 1990, réédition Tallandier, 2012, {{nobr rom|tome I}} {{p.|457}}.</ref>. La Suède s'engage à fournir une armée, qui sera financée par la France. |

De plus, le {{Date|21|mars|1757}}, la France conclut avec la [[Suède]] une convention visant à maintenir les acquis des [[traités de Westphalie]]<ref>[[Jean Bérenger (historien)|Jean Bérenger]], ''Histoire de l'empire des Habsbourg'', Fayard, 1990, réédition Tallandier, 2012, {{nobr rom|tome I}} {{p.|457}}.</ref>. La Suède s'engage à fournir une armée, qui sera financée par la France. |

||

| Ligne 177 : | Ligne 176 : | ||

Le point fort des Britanniques est la marine, la ''[[Royal Navy]]''. Comme [[Alfred Mahan]] l’a expliqué plus tard, elle est le fondement de la puissance britannique, permettant de maîtriser le commerce maritime, de conquérir et de contrôler des colonies et, militairement parlant, de « déplacer la frontière de la Grande-Bretagne sur les côtes de ses adversaires ». |

Le point fort des Britanniques est la marine, la ''[[Royal Navy]]''. Comme [[Alfred Mahan]] l’a expliqué plus tard, elle est le fondement de la puissance britannique, permettant de maîtriser le commerce maritime, de conquérir et de contrôler des colonies et, militairement parlant, de « déplacer la frontière de la Grande-Bretagne sur les côtes de ses adversaires ». |

||

En revanche, elle n'a plus d’armée de terre puissante, malgré la création de la ''[[New Model Army]]'' par [[Oliver Cromwell]] et [[Thomas Fairfax (3e lord Fairfax de Cameron)|Thomas Fairfax]]<ref name="Cottret">{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Bernard Cottret|titre=Cromwell|lieu=Paris|éditeur=Fayard|année=1992|pages totales=542|isbn=978-2-213-02951-1}}.</ref> durant la [[Première révolution anglaise|guerre civile]] du siècle précédent. L'armée britannique est principalement utilisée pour maintenir la paix intérieure et pour la conquête et la pacification des colonies. |

En revanche, elle n'a plus d’armée de terre puissante, malgré la création de la ''[[New Model Army]]'' par [[Oliver Cromwell]] et [[Thomas Fairfax (3e lord Fairfax de Cameron)|Thomas Fairfax]]<ref name="Cottret">{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Bernard Cottret|titre=Cromwell|lieu=Paris|éditeur=[[Librairie Arthème Fayard|Fayard]]|année=1992|pages totales=542|isbn=978-2-213-02951-1}}.</ref> durant la [[Première révolution anglaise|guerre civile]] du siècle précédent. L'armée britannique est principalement utilisée pour maintenir la paix intérieure et pour la conquête et la pacification des colonies. |

||

==== La question hanovrienne ==== |

==== La question hanovrienne ==== |

||

Le Royaume-Uni a un point faible en Europe : du fait que les [[Maison de Hanovre|électeurs de Hanovre]] ont accédé à la couronne britannique avec {{souverain2|George Ier (roi de Grande-Bretagne)}} en 1714, le gouvernement britannique est impliqué dans les conflits autour de l’[[Électorat de Brunswick-Lunebourg|électorat de Hanovre]], un des nombreux États du Saint Empire. Le gouvernement britannique ne peut pas abandonner l'électorat et doit donc trouver un allié continental pour protéger le Hanovre contre une attaque française comme celle qui s'était produite en 1741. Londres, en 1755, a signé des traités de garantie avec la Russie, le [[landgraviat de Hesse]] et quelques autres princes allemands mais ils offrent peu de garanties. L'opposition reproche au premier ministre [[Thomas Pelham-Holles|Lord Newcastle]] de sacrifier les intérêts commerciaux et maritimes de la Grande-Bretagne à une question qui n'intéresse que la famille royale mais le roi et la majorité parlementaire, en jouant sur la crainte d'une invasion française, parviennent à retourner l'opinion en faisant venir des régiments hanovriens pour la défense de l'île. En {{date|mai 1756}}, Londres signe avec la Prusse le [[Traité de Westminster (1756)|traité de Westminster]] par lequel, en échange d'un fort subside, Frédéric II s'engage à défendre le Hanovre<ref>{{Ouvrage|langue=en|prénom1=Brendan|nom1=Sims|prénom2=Torsten|nom2=Riotte|titre=The Hanoverian Dimension in British History, 1714–1837|éditeur=Cambridge University|année=2007|pages totales=335| |

Le Royaume-Uni a un point faible en Europe : du fait que les [[Maison de Hanovre|électeurs de Hanovre]] ont accédé à la couronne britannique avec {{souverain2|George Ier (roi de Grande-Bretagne)}} en 1714, le gouvernement britannique est impliqué dans les conflits autour de l’[[Électorat de Brunswick-Lunebourg|électorat de Hanovre]], un des nombreux États du Saint Empire. Le gouvernement britannique ne peut pas abandonner l'électorat et doit donc trouver un allié continental pour protéger le Hanovre contre une attaque française comme celle qui s'était produite en 1741. Londres, en 1755, a signé des traités de garantie avec la Russie, le [[landgraviat de Hesse]] et quelques autres princes allemands mais ils offrent peu de garanties. L'opposition reproche au premier ministre [[Thomas Pelham-Holles|Lord Newcastle]] de sacrifier les intérêts commerciaux et maritimes de la Grande-Bretagne à une question qui n'intéresse que la famille royale mais le roi et la majorité parlementaire, en jouant sur la crainte d'une invasion française, parviennent à retourner l'opinion en faisant venir des régiments hanovriens pour la défense de l'île. En {{date|mai 1756}}, Londres signe avec la Prusse le [[Traité de Westminster (1756)|traité de Westminster]] par lequel, en échange d'un fort subside, Frédéric II s'engage à défendre le Hanovre<ref>{{Ouvrage|langue=en|prénom1=Brendan|nom1=Sims|prénom2=Torsten|nom2=Riotte|titre=The Hanoverian Dimension in British History, 1714–1837|lieu=Cambridge|éditeur=Cambridge University|année=2007|pages totales=335|passage=36-40|isbn=978-0521842228|lien=https://www.google.fr/books/edition/The_Hanoverian_Dimension_in_British_Hist/EuTukJXa_DYC?hl=fr&gbpv=1&dq=Hanover+1756&pg=PA39&printsec=frontcover <!--PARAMETRE 'lien' N'EXISTE PAS -->}}.</ref>. |

||

==== Les questions coloniales ==== |

==== Les questions coloniales ==== |

||

Hors d’Europe, la principale zone de friction entre la Grande-Bretagne et la France se trouve en Amérique du Nord. La [[guerre de succession d’Espagne]] a permis à la Grande-Bretagne de prendre le contrôle d’une partie de l’[[Acadie (Nouvelle-France)|Acadie]]<ref name="LandryLang_9">{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Nicolas|nom1=Landry|lien auteur1=Nicolas Landry|prénom2=Nicole|nom2=Lang|titre=Histoire de l'Acadie|lieu=Sillery|éditeur=Les éditions du Septentrion|année=2001|pages totales=335|passage=9|isbn=2-89448-177-2}}.</ref>, et d'être assurée de contrôler totalement la [[Baie d'Hudson|baie d’Hudson]] et [[Terre-Neuve-et-Labrador|Terre-Neuve]] ([[traités d'Utrecht]] de 1713<ref>Guy Frégault, ''Le Grand marquis : Pierre de Rigaud de Vaudreuil et la Louisiane'', 1952, Montréal, éd. Fides, {{nobr|481 pages}} {{ASIN|B00183F5N0}}.</ref>). Mais le conflit n’est pas réglé définitivement. |

Hors d’Europe, la principale zone de friction entre la Grande-Bretagne et la France se trouve en Amérique du Nord. La [[guerre de succession d’Espagne]] a permis à la Grande-Bretagne de prendre le contrôle d’une partie de l’[[Acadie (Nouvelle-France)|Acadie]]<ref name="LandryLang_9">{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Nicolas|nom1=Landry|lien auteur1=Nicolas Landry|prénom2=Nicole|nom2=Lang|titre=Histoire de l'Acadie|lieu=Sillery|éditeur=[[Éditions du Septentrion|Les éditions du Septentrion]]|année=2001|pages totales=335|passage=9|isbn=2-89448-177-2}}.</ref>, et d'être assurée de contrôler totalement la [[Baie d'Hudson|baie d’Hudson]] et [[Terre-Neuve-et-Labrador|Terre-Neuve]] ([[traités d'Utrecht]] de 1713<ref>Guy Frégault, ''Le Grand marquis : Pierre de Rigaud de Vaudreuil et la Louisiane'', 1952, Montréal, éd. Fides, {{nobr|481 pages}} {{ASIN|B00183F5N0}}.</ref>). Mais le conflit n’est pas réglé définitivement. |

||

En [[Histoire de l'Inde#Conquête britannique et résistances (1750-1857)|Inde]], la situation est aussi conflictuelle mais les deux puissances coloniales ne possèdent que des [[comptoir]]s et, sur ce théâtre d’opérations éloigné, elles doivent jouer avec leurs versatiles alliés du [[sous-continent indien]]. |

En [[Histoire de l'Inde#Conquête britannique et résistances (1750-1857)|Inde]], la situation est aussi conflictuelle mais les deux puissances coloniales ne possèdent que des [[comptoir]]s et, sur ce théâtre d’opérations éloigné, elles doivent jouer avec leurs versatiles alliés du [[sous-continent indien]]. |

||

==== L'Autriche de Marie-Thérèse ==== |

==== L'Autriche de Marie-Thérèse ==== |

||

[[Fichier:Empress Maria Theresa - Stift Wilten.jpg|gauche|vignette| |

[[Fichier:Empress Maria Theresa - Stift Wilten.jpg|gauche|vignette|L'impératrice et reine [[Marie-Thérèse d'Autriche (1717-1780)|Marie-Thérèse d'Autriche]].]] |

||

Politiquement, l'[[Monarchie de Habsbourg|Autriche de cette époque]] est un vaste ensemble constitué par les territoires héréditaires de la [[maison de Habsbourg]] ([[Royaume de Hongrie (1718-1867)|Hongrie]], [[Royaume de Bohême|Bohême]], duchés et archiduchés autrichiens, [[Royaume de Croatie (Habsbourg)|Croatie]], [[Pays-Bas autrichiens]], etc.), dont le chef est en général aussi [[Saint-Empire romain germanique|empereur d'Allemagne]], mais cette dignité n'est pas héréditaire (et est réservée à un homme). |

|||

Politiquement, [[Monarchie de Habsbourg|l'Autriche de cette époque]] est un vaste ensemble constitué par les territoires héréditaires de la [[maison de Habsbourg]] ([[Royaume de Hongrie (1718-1867)|Hongrie]], [[Royaume de Bohême|Bohême]], duchés et archiduchés autrichiens, [[Royaume de Croatie (Habsbourg)|Croatie]], [[Pays-Bas autrichiens]], etc.), dont le chef est en général aussi [[Saint-Empire romain germanique|empereur d'Allemagne]], mais cette dignité n'est pas héréditaire (et est réservée à un homme). |

|||

L'Autriche est depuis 1740 dirigée par [[Marie-Thérèse d'Autriche (1717-1780)|Marie-Thérèse]], dont l'époux [[François Ier (empereur du Saint-Empire)|François de Lorraine]] a été élu empereur en 1745<ref>De 1742 à 1745, la fonction impériale a été détenue par l'[[Liste des souverains de Bavière|électeur de Bavière]].</ref>. L'arrivée de Marie-Thérèse au pouvoir à [[Vienne (Autriche)|Vienne]] résulte de la volonté de son père, l'empereur {{souverain2|Charles VI (empereur du Saint-Empire)}}, qui, en 1713, avait promulgué la [[Pragmatique Sanction (Autriche)|Pragmatique Sanction]]<ref name="p387">Albert Malet et Jules Isaac, ''{{ |

L'Autriche est depuis 1740 dirigée par [[Marie-Thérèse d'Autriche (1717-1780)|Marie-Thérèse]], dont l'époux [[François Ier (empereur du Saint-Empire)|François de Lorraine]] a été élu empereur en 1745<ref>De 1742 à 1745, la fonction impériale a été détenue par l'[[Liste des souverains de Bavière|électeur de Bavière]].</ref>. L'arrivée de Marie-Thérèse au pouvoir à [[Vienne (Autriche)|Vienne]] résulte de la volonté de son père, l'empereur {{souverain2|Charles VI (empereur du Saint-Empire)}}, qui, en 1713, avait promulgué la [[Pragmatique Sanction (Autriche)|Pragmatique Sanction]]<ref name="p387">Albert Malet et Jules Isaac, ''{{s2-|XVII|XVIII}}'', librairie Hachette, 1923, {{p.|387}}.</ref> afin d’assurer la transmission du trône à l'aînée de ses filles, à défaut d'héritier mâle, au détriment des enfants de son frère aîné, à qui il a succédé. |

||

Ces mises en cause du [[droit d'aînesse]], de la prédominance des mâles ([[loi salique]]) ainsi que la jeunesse de Marie-Thérèse ({{nobr|23 ans}} en 1740) ont provoqué la formation d'une coalition, dont les principaux protagonistes sont la Prusse et la France, visant à abattre la puissance des Habsbourg. Il en est résulté une longue guerre, la [[guerre de Succession d'Autriche]] (1740-1748), au cours de laquelle Marie-Thérèse a reçu l'assistance du Royaume-Uni. |

Ces mises en cause du [[droit d'aînesse]], de la prédominance des mâles ([[loi salique]]) ainsi que la jeunesse de Marie-Thérèse ({{nobr|23 ans}} en 1740) ont provoqué la formation d'une coalition, dont les principaux protagonistes sont la Prusse et la France, visant à abattre la puissance des Habsbourg. Il en est résulté une longue guerre, la [[guerre de Succession d'Autriche]] (1740-1748), au cours de laquelle Marie-Thérèse a reçu l'assistance du Royaume-Uni. |

||

| Ligne 201 : | Ligne 199 : | ||

==== La Prusse de Frédéric le Grand ==== |

==== La Prusse de Frédéric le Grand ==== |

||

[[Fichier:Frederick II of Prussia Coloured drawing.png|droite|vignette |

[[Fichier:Frederick II of Prussia Coloured drawing.png|droite|vignette|{{souverain2|Frédéric II (roi de Prusse)| de Prusse}}.]] |

||

La [[Royaume de Prusse|Prusse]] est la puissance émergente du {{s-|XVIII}}, issue du rassemblement sous le même souverain (en 1618) de la [[marche de Brandebourg]] (capitale : [[Berlin]]), un des [[Prince-électeur|électorats]] du Saint Empire, et du [[duché de Prusse]] (capitale : [[Königsberg]]), ancien État des [[chevaliers Teutoniques]], devenu en 1525 un fief vassal du [[Royaume de Pologne (1386-1569)|royaume de Pologne]]. Le duché de Prusse, libéré de la suzeraineté polonaise, est devenu un royaume, mais pour l'empereur, l'électeur de Brandebourg est seulement « roi en Prusse ». |

La [[Royaume de Prusse|Prusse]] est la puissance émergente du {{s-|XVIII}}, issue du rassemblement sous le même souverain (en 1618) de la [[marche de Brandebourg]] (capitale : [[Berlin]]), un des [[Prince-électeur|électorats]] du Saint Empire, et du [[duché de Prusse]] (capitale : [[Königsberg]]), ancien État des [[chevaliers Teutoniques]], devenu en 1525 un fief vassal du [[Royaume de Pologne (1386-1569)|royaume de Pologne]]. Le duché de Prusse, libéré de la suzeraineté polonaise, est devenu un royaume, mais pour l'empereur, l'électeur de Brandebourg est seulement « roi en Prusse ». |

||

| Ligne 213 : | Ligne 211 : | ||

==== La Russie d'{{souverain-|Élisabeth Ire}} ==== |

==== La Russie d'{{souverain-|Élisabeth Ire}} ==== |

||

{{...}} |

{{...}} |

||

En [[Empire russe|Russie]], la tsarine [[Élisabeth Ire (impératrice de Russie)|Élisabeth]]<ref>{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=[[Jean des Cars]]|titre=La saga des Romanov|sous-titre=de Pierre le Grand à Nicolas II|lieu=Paris|éditeur=Plon|année=2008|pages totales=358|passage=102|isbn=978-2-298-01830-1}}.</ref>, ayant conquis le pouvoir en 1741, confie la direction du gouvernement au vice-chancelier [[Alexis Bestoujev-Rioumine]], partisan d'une alliance avec la Grande-Bretagne et avec l'Autriche. |

En [[Empire russe|Russie]], la tsarine [[Élisabeth Ire (impératrice de Russie)|Élisabeth]]<ref>{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=[[Jean des Cars]]|titre=La saga des Romanov|sous-titre=de Pierre le Grand à Nicolas II|lieu=Paris|éditeur=[[Plon]]|année=2008|pages totales=358|passage=102|isbn=978-2-298-01830-1}}.</ref>, ayant conquis le pouvoir en 1741, confie la direction du gouvernement au vice-chancelier [[Alexis Bestoujev-Rioumine]], partisan d'une alliance avec la Grande-Bretagne et avec l'Autriche. |

||

La Russie réussit à sortir de la guerre de succession d’Autriche sans dommages, mais s'inquiète de la montée en puissance de la Prusse qu’elle voudrait faire redevenir un État allemand peu puissant. |

La Russie réussit à sortir de la guerre de succession d’Autriche sans dommages, mais s'inquiète de la montée en puissance de la Prusse qu’elle voudrait faire redevenir un État allemand peu puissant. |

||

| Ligne 220 : | Ligne 218 : | ||

=== Le déclenchement de la guerre === |

=== Le déclenchement de la guerre === |

||

[[File:SevenYearsWar.png| |

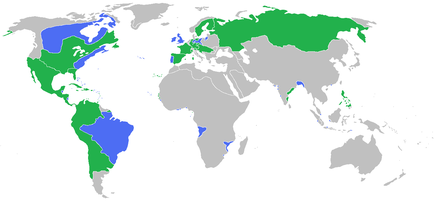

[[File:SevenYearsWar.png|vignette|center|upright=2|Localisation des belligérants en 1740 : |

||

{{Légende/Début}}{{Légende|RoyalBlue|Grande Bretagne, Prusse, Portugal, leurs alliés et dépendances ;}}{{Légende|ForestGreen|France, Espagne, Autriche, Russie, Suède, leurs alliés et dépendances.}}{{Légende/Fin}}]] |

{{Légende/Début}}{{Légende|RoyalBlue|Grande Bretagne, Prusse, Portugal, leurs alliés et dépendances ;}}{{Légende|ForestGreen|France, Espagne, Autriche, Russie, Suède, leurs alliés et dépendances.}}{{Légende/Fin}}]] |

||

[[Fichier:Carte Guerre de Sept Ans Europe.PNG|vignette|300px|Les [[Révolution diplomatique|alliances]] à la veille de la guerre de Sept Ans.]] |

[[Fichier:Carte Guerre de Sept Ans Europe.PNG|vignette|300px|Les [[Révolution diplomatique|alliances]] à la veille de la guerre de Sept Ans.]] |

||

| Ligne 255 : | Ligne 253 : | ||

==== 1757 : la guerre en Bohême et en Silésie ==== |

==== 1757 : la guerre en Bohême et en Silésie ==== |

||

[[Fichier:Seven Years' War - Operations in Saxony and Silesia, 1757.gif|vignette |

[[Fichier:Seven Years' War - Operations in Saxony and Silesia, 1757.gif|vignette|gauche|Opérations en Europe pour l’année 1757.]] |

||

Lorsque la campagne de 1757 commence, Frédéric se tourne vers la [[Royaume de Bohême|Bohême]] (qui relève de la monarchie autrichienne) et lance l'offensive en direction de [[Prague]], défendue par une armée commandée par [[Charles Alexandre de Lorraine|Charles de Lorraine]], frère de l'empereur, et par le maréchal |

Lorsque la campagne de 1757 commence, Frédéric se tourne vers la [[Royaume de Bohême|Bohême]] (qui relève de la monarchie autrichienne) et lance l'offensive en direction de [[Prague]], défendue par une armée commandée par [[Charles Alexandre de Lorraine|Charles de Lorraine]], frère de l'empereur, et par le maréchal [[Maximilian Ulysses Browne]] (d'origine [[Irlande (île)|irlandaise]] (1705-1757). Les Prussiens s’imposent, puis mettent le [[Siège (militaire)|siège]] devant Prague ({{date-|6 mai}}), où s'est réfugié le corps d'armée autrichien. |

||

Une nouvelle armée est mise sur pied par le maréchal [[Leopold Joseph von Daun]] pour porter secours à Prague. Frédéric va à sa rencontre mais, profitant d’une position avantageuse, les Autrichiens sont vainqueurs à [[bataille de Kolin|Kolin]] le {{date-|18 juin}}, ce qui oblige Frédéric à lever le siège et à battre en [[Retraite (militaire)|retraite]] en Silésie. |

Une nouvelle armée est mise sur pied par le maréchal [[Leopold Joseph von Daun]] pour porter secours à Prague. Frédéric va à sa rencontre mais, profitant d’une position avantageuse, les Autrichiens sont vainqueurs à [[bataille de Kolin|Kolin]] le {{date-|18 juin}}, ce qui oblige Frédéric à lever le siège et à battre en [[Retraite (militaire)|retraite]] en Silésie. |

||

| Ligne 264 : | Ligne 262 : | ||

{{souverain-|Frédéric II}} décide alors de concentrer ses forces et d’attaquer ses ennemis un par un. Il se tourne d’abord vers les Français et les défait à [[bataille de Rossbach|Rossbach]] le {{date-|5 novembre}}. Puis il regroupe son armée et repart vers l’est, écrasant l’armée autrichienne à [[bataille de Leuthen|Leuthen]], le {{date-|5 décembre}}. |

{{souverain-|Frédéric II}} décide alors de concentrer ses forces et d’attaquer ses ennemis un par un. Il se tourne d’abord vers les Français et les défait à [[bataille de Rossbach|Rossbach]] le {{date-|5 novembre}}. Puis il regroupe son armée et repart vers l’est, écrasant l’armée autrichienne à [[bataille de Leuthen|Leuthen]], le {{date-|5 décembre}}. |

||

[[Fichier:Emmerthal Frenke Börry Bessinghausen 1757.jpg|vignette|200px|« ''Camp de Frinquen… du {{date-|24 juillet- 1757-}} au {{date-|25 juillet 1757}}'' », gravure sur cuivre ''« Numéro 24 »'' par Jacob van der Schley.]] |

|||

==== 1757 : l'offensive française vers le Hanovre ==== |

==== 1757 : l'offensive française vers le Hanovre ==== |

||

[[Fichier:Emmerthal Frenke Börry Bessinghausen 1757.jpg|vignette|''Camp de Frinquen… du {{date-|24 juillet- 1757-}} au {{date-|25 juillet 1757}}''<ref>Gravure sur cuivre ''« Numéro 24 »'' par Jacob van der Schley.</ref>.]] |

|||

L’offensive française vers le Hanovre, désormais dirigée par le [[Louis Charles César Le Tellier|maréchal d'Estrées]] à la tête d’une armée coalisée de {{unité|100000|hommes}}, progresse bien face aux forces britanniques et hanovriennes. La supériorité numérique permet à la France de l'emporter à [[bataille de Hastenbeck|Hastenbeck]] le {{date-|26 juillet}}, amenant la [[capitulation]] du Hanovre. |

L’offensive française vers le Hanovre, désormais dirigée par le [[Louis Charles César Le Tellier|maréchal d'Estrées]] à la tête d’une armée coalisée de {{unité|100000|hommes}}, progresse bien face aux forces britanniques et hanovriennes. La supériorité numérique permet à la France de l'emporter à [[bataille de Hastenbeck|Hastenbeck]] le {{date-|26 juillet}}, amenant la [[capitulation]] du Hanovre. |

||

| Ligne 273 : | Ligne 270 : | ||

==== 1758 : l'enlisement de la Prusse et de la France ==== |

==== 1758 : l'enlisement de la Prusse et de la France ==== |

||

[[Fichier:Bataille de Zorndorf.jpg|vignette|gauche|Frédéric |

[[Fichier:Bataille de Zorndorf.jpg|vignette|gauche|Frédéric le Grand à la [[bataille de Zorndorf]].]] |

||

Après la victoire de Leuthen ({{date-|décembre 1757}}), Frédéric se lance à la poursuite de l’armée autrichienne, sans obtenir de succès notable. En 1758, il est contraint de revenir vers la Prusse du fait que les armées russe et suédoise sont passées à l’attaque, en même temps que l'armée autrichienne reprend l'offensive. |

Après la victoire de Leuthen ({{date-|décembre 1757}}), Frédéric se lance à la poursuite de l’armée autrichienne, sans obtenir de succès notable. En 1758, il est contraint de revenir vers la Prusse du fait que les armées russe et suédoise sont passées à l’attaque, en même temps que l'armée autrichienne reprend l'offensive. |

||

| Ligne 286 : | Ligne 283 : | ||

==== 1759 : les difficultés de la Prusse et de la France ==== |

==== 1759 : les difficultés de la Prusse et de la France ==== |

||

[[Fichier:Kunersdorff.jpg|vignette|''La [[Bataille de Kunersdorf]]'' par [[Alexandre von Kotzebue]], 1848.]] |

|||

{{Article connexe|Histoire de la marine française sous Louis XV et Louis XVI}} |

{{Article connexe|Histoire de la marine française sous Louis XV et Louis XVI}} |

||

[[Fichier:Kunersdorff.jpg|vignette|droite|200px|''La [[Bataille de Kunersdorf]]'' par [[Alexandre von Kotzebue]], 1848.]] |

|||

Durant l'année 1759, la Prusse subit plusieurs défaites et son territoire est envahi de toutes parts : [[Carl Heinrich von Wedel]] est battu par les Russes à [[bataille de Kay|Kay]] (à {{unité|80|km}} au sud-est de Berlin), le {{date-|23 juillet}} ; à [[bataille de Kunersdorf|Kunersdorf]] (actuelle [[Kunowice]], à {{unité|40|km}} à l'est de Berlin), le {{date-|12 août}}, Frédéric est lui-même battu par une armée russo-autrichienne ; à [[bataille de Maxen|Maxen]] (près de Dresde), la totalité du corps d'armée du général [[Friedrich August von Finck]] [[Reddition (militaire)|se rend]] aux Autrichiens le {{date-|21 novembre}}. La Prusse est au bord de l’effondrement et {{souverain-|Frédéric II}} envisage le suicide. Néanmoins, la résistance continue, avec l'aide des renforts amenés par son frère [[Henri de Prusse (1726-1802)|Henri]] ; la mauvaise entente entre les généraux russes et autrichiens les empêche de le vaincre définitivement. |

Durant l'année 1759, la Prusse subit plusieurs défaites et son territoire est envahi de toutes parts : [[Carl Heinrich von Wedel]] est battu par les Russes à [[bataille de Kay|Kay]] (à {{unité|80|km}} au sud-est de Berlin), le {{date-|23 juillet}} ; à [[bataille de Kunersdorf|Kunersdorf]] (actuelle [[Kunowice]], à {{unité|40|km}} à l'est de Berlin), le {{date-|12 août}}, Frédéric est lui-même battu par une armée russo-autrichienne ; à [[bataille de Maxen|Maxen]] (près de Dresde), la totalité du corps d'armée du général [[Friedrich August von Finck]] [[Reddition (militaire)|se rend]] aux Autrichiens le {{date-|21 novembre}}. La Prusse est au bord de l’effondrement et {{souverain-|Frédéric II}} envisage le suicide. Néanmoins, la résistance continue, avec l'aide des renforts amenés par son frère [[Henri de Prusse (1726-1802)|Henri]] ; la mauvaise entente entre les généraux russes et autrichiens les empêche de le vaincre définitivement. |

||

| Ligne 296 : | Ligne 293 : | ||

==== 1760-1761 : la Prusse sur la défensive ==== |

==== 1760-1761 : la Prusse sur la défensive ==== |

||

[[Fichier:Fall of Kolberg in 1761.jpg |

[[Fichier:Fall of Kolberg in 1761.jpg|vignette|Chute de [[Kołobrzeg|Kolberg]] en 1761.]] |

||

La Prusse, qui continue à résister en 1760, subit une défaite contre les Autrichiens à [[Bataille de Landshut (1760)|Landshut]] ({{date-|23 juin}}), en l'absence de {{souverain-|Frédéric II}}, puis à Meissen. Les villes de [[Marbourg]] et de [[Kłodzko|Glatz]] en Silésie sont prises par les Autrichiens. |

La Prusse, qui continue à résister en 1760, subit une défaite contre les Autrichiens à [[Bataille de Landshut (1760)|Landshut]] ({{date-|23 juin}}), en l'absence de {{souverain-|Frédéric II}}, puis à Meissen. Les villes de [[Marbourg]] et de [[Kłodzko|Glatz]] en Silésie sont prises par les Autrichiens. |

||

| Ligne 317 : | Ligne 314 : | ||

==== 1762 : le « miracle de la maison de Brandebourg » ==== |

==== 1762 : le « miracle de la maison de Brandebourg » ==== |

||

[[Fichier:Coronation portrait of Peter III of Russia -1761.JPG|vignette|gauche |

[[Fichier:Coronation portrait of Peter III of Russia -1761.JPG|vignette|gauche|{{souverain2|Pierre III (empereur de Russie)}}, par [[Lukas Konrad Pfandzelt]].|alt=portrait d'un jeune homme en habit de cérémonie, devant un tableau représentant un paysage, à côté des insignes du pouvoir.]] |

||

Un événement remet en question ces prévisions : le {{date-|5 janvier}}, la tsarine [[Élisabeth Ire (impératrice de Russie)|Élisabeth]] meurt. Or son successeur, {{souverain2|Pierre III (empereur de Russie)| de Russie}}, est un admirateur de la Prusse et de {{souverain-|Frédéric II}} : il signe immédiatement une [[paix séparée]], laissant l’Autriche seule face à la Prusse. |

Un événement remet en question ces prévisions : le {{date-|5 janvier}}, la tsarine [[Élisabeth Ire (impératrice de Russie)|Élisabeth]] meurt. Or son successeur, {{souverain2|Pierre III (empereur de Russie)| de Russie}}, est un admirateur de la Prusse et de {{souverain-|Frédéric II}} : il signe immédiatement une [[paix séparée]], laissant l’Autriche seule face à la Prusse. |

||

La formule « miracle de la maison de Brandebourg », utilisée par les historiens pour qualifier ce revirement de la Russie à la mort de la tsarine, a en réalité été employée avant cette date par {{souverain-|Frédéric II}} dans une lettre adressée à son frère le {{date-| |

La formule « miracle de la maison de Brandebourg », utilisée par les historiens pour qualifier ce revirement de la Russie à la mort de la tsarine, a en réalité été employée avant cette date par {{souverain-|Frédéric II}} dans une lettre adressée à son frère le {{date-|1 septembre 1759}}, qualifiant de « miracle » l'inaction de ses adversaires après la bataille de Kunersdorf. « Dans un moment où nos ennemis avaient passé l'[[Oder]], et où ils auraient pu tenter une nouvelle bataille et terminer la guerre, ils marchèrent de [[Müllrose]] à [[Lieberose]]. » (c'est-à-dire : au lieu de profiter de leur victoire pour prendre Berlin, ils ont avancé de seulement {{unité|37|km}}). |

||

Confronté à la seule armée autrichienne, Frédéric reprend le dessus : il est victorieux du maréchal Daun à [[Bataille de Burkersdorf|Burkersdorf]] ({{date-|21 juillet}}), puis reprend [[Świdnica|Schweidnitz]] le {{date-|9 octobre}}. Sous le commandement de son frère [[Henri de Prusse (1726-1802)|Henri]], l'armée prussienne repousse l’armée autrichienne hors de Silésie ([[bataille de Freiberg]] du {{date-|29 octobre}}). Ces échecs, bien que limités, convainquent les Autrichiens que leur victoire est devenue impossible. |

Confronté à la seule armée autrichienne, Frédéric reprend le dessus : il est victorieux du maréchal Daun à [[Bataille de Burkersdorf|Burkersdorf]] ({{date-|21 juillet}}), puis reprend [[Świdnica|Schweidnitz]] le {{date-|9 octobre}}. Sous le commandement de son frère [[Henri de Prusse (1726-1802)|Henri]], l'armée prussienne repousse l’armée autrichienne hors de Silésie ([[bataille de Freiberg]] du {{date-|29 octobre}}). Ces échecs, bien que limités, convainquent les Autrichiens que leur victoire est devenue impossible. |

||

| Ligne 339 : | Ligne 336 : | ||

==== Les débuts du conflit (1754-1755) ==== |

==== Les débuts du conflit (1754-1755) ==== |

||

[[Fichier:Deportation of Acadians order, painting by Jefferys.jpg|vignette|Lecture de l’ordre de [[déportation des Acadiens]] par le colonel Winslow dans l’église de [[Grand-Pré]].]] |

|||

{{Article détaillé|Guerre de la Conquête}} |

{{Article détaillé|Guerre de la Conquête}} |

||

[[Fichier:Deportation of Acadians order, painting by Jefferys.jpg|vignette|upright|Illustration de la lecture de l’ordre de [[déportation des Acadiens]] par le colonel Winslow dans l’église de [[Grand-Pré]].]] |

|||

Les premières [[escarmouche]]s ont lieu dans la région où se trouve actuellement [[Pittsburgh]], sur l'[[Ohio (rivière)|Ohio]]. La principale zone d’affrontement est en effet la [[vallée de l'Ohio]], convoitée par les deux camps. |

Les premières [[escarmouche]]s ont lieu dans la région où se trouve actuellement [[Pittsburgh]], sur l'[[Ohio (rivière)|Ohio]]. La principale zone d’affrontement est en effet la [[vallée de l'Ohio]], convoitée par les deux camps. |

||

En {{date-|janvier 1754}}, des [[Virginie (États-Unis)|Virginie]]ns, sous les ordres de {{Lien|langue=en|fr=William Trent}}, y élèvent un fort, le |

En {{date-|janvier 1754}}, des [[Virginie (États-Unis)|Virginie]]ns, sous les ordres de {{Lien|langue=en|fr=William Trent}}, y élèvent un fort, le [[Fort Prince George]]. Les Français les délogent le {{Date-|18|avril|1754}} et établissent à la place [[Fort Duquesne]]. Le {{Date-|28|mai|1754}}, [[George Washington]], lieutenant-colonel du régiment de Virginie, attaque un détachement de {{nobr|31 soldats}} canadiens français commandés par [[Joseph Coulon de Villiers]], sieur de Jumonville ([[bataille de Jumonville Glen]]). 10 des soldats français sont tués, dont le commandant, celui-ci dans des conditions obscures qui ont par la suite donné lieu à une « affaire Jumonville » et à des attaques contre George Washington. Après cette victoire mineure, celui-ci se replie à [[Fort Necessity]] ({{Date-|12|juin|1754}}), où il est [[Bataille de Fort Necessity|attaqué]] par un grand nombre de Canadiens et de Français envoyés à sa poursuite sous le commandement du frère de Jumonville, [[Louis Coulon de Villiers]]. Il capitule le {{Date-|4|juillet|1754}}<ref name="AndersonCrucible51_9">{{harvsp|Anderson|2000|p=51-65}}.</ref>. Les tentatives britanniques pour reprendre le fort ayant échoué, la Grande-Bretagne décide d’envoyer deux régiments en renfort, ainsi que {{unité|10000|[[Livre sterling|£]]}} et {{unité|2000|[[mousquet]]s}} pour équiper des troupes coloniales. Simultanément, du {{date-|19 juin}} au {{Date-|10|juillet|1754}}, à [[Albany (New York)|Albany]], les représentants des colonies britanniques se réunissent pour discuter d’une alliance avec les [[Tribu (ethnologie)|tribus]] amérindiennes, mais aussi de l’organisation des colonies. Un traité de non agression est conclu avec les tribus [[iroquois]]es, mais il a eu peu de conséquences sur le conflit qui va suivre. |

||

En 1755, les escarmouches se multiplient. La principale action militaire, l’attaque du [[fort Niagara]] par les Britanniques, se solde par un échec. Dans la région de [[Fort Duquesne]], un affrontement oppose {{unité|2000|soldats}} britanniques (dont {{nobr|450 colons}}) à {{nobr|900 Français}} et Amérindiens<ref name="WDL">{{lien web |url = http://www.wdl.org/fr/item/9580/ |titre = La bataille de la Monongahéla | |

En 1755, les escarmouches se multiplient. La principale action militaire, l’attaque du [[fort Niagara]] par les Britanniques, se solde par un échec. Dans la région de [[Fort Duquesne]], un affrontement oppose {{unité|2000|soldats}} britanniques (dont {{nobr|450 colons}}) à {{nobr|900 Français}} et Amérindiens<ref name="WDL">{{lien web |url = http://www.wdl.org/fr/item/9580/ |titre = La bataille de la Monongahéla |site = [[Bibliothèque numérique mondiale|World Digital Library]] |date = 1755 |consulté le = 2013-08-04 }}.</ref>. Combattant « à l’européenne » (ordre serré, colonne de bataille, etc.), les Britanniques sont vaincus par les Français qui utilisent des méthodes locales proches de la guérilla (ordre dispersé, tir et repli). La France subit une défaite dans la région du [[lac Champlain]] : [[Jean-Armand Dieskau]], commandant des troupes régulières françaises arrivées en 1755, tente de prendre le [[Fort Edward (ville, New York)|Fort Edward]], mais doit renoncer ; il est ensuite battu par [[William Johnson]] à la [[bataille du lac George]], blessé et fait prisonnier. Il est remplacé l'année suivante par [[Louis-Joseph de Montcalm]]. |

||

Sur mer, l'amiral [[Edward Boscawen]] établit un blocus à l'entrée du [[golfe du Saint-Laurent]] avec {{nobr|11 vaisseaux}} de guerre chargés d'intercepter et de détruire tout navire français<ref name="dnb">{{harvsp|Knox Laughton|1885-1900}}.</ref>. Le vice-amiral [[Emmanuel-Auguste Cahideuc Dubois de La Motte|Dubois de La Motte]], parti de [[Brest]] le {{Date-|3|mai|1755}} à la tête d'une escadre de {{nobr|22 vaisseaux}} avec des troupes régulières pour renforcer la [[Nouvelle-France]]<ref>Pierre Pouchot, ''Mémoires sur la dernière guerre de l'Amérique septentrionale'', {{p.|30}} {{ISBN|9782894483039}}.</ref>, atteint la zone du blocus au début de juin. Au large du [[cap Race]] (pointe sud de [[Terre-Neuve]]), trois navires français tombent dans une [[combat du 8 juin 1755|embuscade]] (8 juin), plusieurs navires britanniques les prennent en chasse et capturent deux d'entre eux, ''l'[[Alcide (1743)|Alcide]]'' et le ''[[Lys (1746)|Lys]]'', tandis que le [[Dauphin Royal (1738)|''Dauphin Royal'']] réussit à échapper. Ce harcèlement maritime de l'année 1755, ainsi que la saisie de navires et de marins français, contribuent à la déclaration de guerre au printemps de 1756<ref name="Fowler74-5,98">Fowler, {{p.|74-75 et 98}}.</ref>. |

Sur mer, l'amiral [[Edward Boscawen]] établit un blocus à l'entrée du [[golfe du Saint-Laurent]] avec {{nobr|11 vaisseaux}} de guerre chargés d'intercepter et de détruire tout navire français<ref name="dnb">{{harvsp|Knox Laughton|1885-1900}}.</ref>. Le vice-amiral [[Emmanuel-Auguste Cahideuc Dubois de La Motte|Dubois de La Motte]], parti de [[Brest]] le {{Date-|3|mai|1755}} à la tête d'une escadre de {{nobr|22 vaisseaux}} avec des troupes régulières pour renforcer la [[Nouvelle-France]]<ref>Pierre Pouchot, ''Mémoires sur la dernière guerre de l'Amérique septentrionale'', {{p.|30}} {{ISBN|9782894483039}}.</ref>, atteint la zone du blocus au début de juin. Au large du [[cap Race]] (pointe sud de [[Terre-Neuve]]), trois navires français tombent dans une [[combat du 8 juin 1755|embuscade]] (8 juin), plusieurs navires britanniques les prennent en chasse et capturent deux d'entre eux, ''l'[[Alcide (1743)|Alcide]]'' et le ''[[Lys (1746)|Lys]]'', tandis que le [[Dauphin Royal (1738)|''Dauphin Royal'']] réussit à échapper. Ce harcèlement maritime de l'année 1755, ainsi que la saisie de navires et de marins français, contribuent à la déclaration de guerre au printemps de 1756<ref name="Fowler74-5,98">Fowler, {{p.|74-75 et 98}}.</ref>. |

||

| Ligne 353 : | Ligne 350 : | ||

==== Succès français (1756-1757) ==== |

==== Succès français (1756-1757) ==== |

||

[[Fichier:Portrait of Montcalm.JPG|vignette|Portrait de [[Louis-Joseph de Montcalm|Louis-Joseph, marquis de Montcalm]].]] |

|||

{{Article connexe|Histoire de la marine française de Richelieu à Louis XIV}} |

{{Article connexe|Histoire de la marine française de Richelieu à Louis XIV}} |

||

{{Article détaillé|Bataille de Fort Oswego}} |

{{Article détaillé|Bataille de Fort Oswego}} |

||

[[Fichier:Portrait of Montcalm.JPG|vignette|150px|Portrait de [[Louis-Joseph de Montcalm|Louis-Joseph, marquis de Montcalm]].]] |

|||

Dans l’escalade en cours, les deux camps décident de nommer un commandant en chef en prévision de l’affrontement à venir : pour les Britanniques, c'est le général [[John Campbell (4e comte de Loudoun)|John Campbell]], comte de Loudon, et pour les Français [[Louis-Joseph de Montcalm]]<ref>{{en}} Ruth Sheppard, ''Empires Collide: The French And Indian War 1754-63'', {{p.|94}}.</ref>, en remplacement du [[Jean-Armand Dieskau|général Dieskau]], prisonnier. |

Dans l’escalade en cours, les deux camps décident de nommer un commandant en chef en prévision de l’affrontement à venir : pour les Britanniques, c'est le général [[John Campbell (4e comte de Loudoun)|John Campbell]], comte de Loudon, et pour les Français [[Louis-Joseph de Montcalm]]<ref>{{en}} Ruth Sheppard, ''Empires Collide: The French And Indian War 1754-63'', {{p.|94}}.</ref>, en remplacement du [[Jean-Armand Dieskau|général Dieskau]], prisonnier. |

||

| Ligne 362 : | Ligne 358 : | ||

Le {{date-|18 mai}}, la Grande-Bretagne déclare la guerre à la France à la suite de l'attaque française à Minorque en avril. Mais, alors que la France se concentre avant tout sur la situation en Europe, la Grande-Bretagne veut profiter de ce conflit pour régler le conflit nord-américain à son avantage en affirmant sa mainmise sur tout le continent, de la [[Baie d'Hudson|baie d’Hudson]] aux Antilles. |

Le {{date-|18 mai}}, la Grande-Bretagne déclare la guerre à la France à la suite de l'attaque française à Minorque en avril. Mais, alors que la France se concentre avant tout sur la situation en Europe, la Grande-Bretagne veut profiter de ce conflit pour régler le conflit nord-américain à son avantage en affirmant sa mainmise sur tout le continent, de la [[Baie d'Hudson|baie d’Hudson]] aux Antilles. |

||

[[Fichier:Jeton sur la prise de places fortes lors de la Guerre de Sept ans.jpg|vignette|gauche|Jeton sur la prise de places fortes lors de la guerre de Sept Ans.<br>Description revers : vue de quatre fortifications dont les canons de celle au premier plan tirent ; à l’exergue en trois lignes : EXPUG. Sti. DAVIDIS/ ARCE ET SOLO/ ÆQUATA.]] |

|||

Dès son arrivée, [[Louis-Joseph de Montcalm|Montcalm]] comprend qu'il est essentiel de conserver la communication entre le [[Canada (Nouvelle-France)|Canada]], centre névralgique de la Nouvelle-France, et l’[[Ohio]], objet du conflit territorial en cours. Or cette communication est menacée par la présence du [[Fort Oswego|fort britannique d’Oswego]], sur la rive du [[lac Ontario]]. Menée avant que les Britanniques aient pu s’organiser, l’[[Bataille de Fort Oswego|expédition sur Oswego]] (10-14 août 1756) est un succès ; le fort est rasé<ref>Site du gouvernement canadien {{lire en ligne|url=http://www.cmhg.gc.ca/cmh/en/page_233.asp}}.</ref>, les Français faisant {{nombre|1700 prisonniers}}. |

Dès son arrivée, [[Louis-Joseph de Montcalm|Montcalm]] comprend qu'il est essentiel de conserver la communication entre le [[Canada (Nouvelle-France)|Canada]], centre névralgique de la Nouvelle-France, et l’[[Ohio]], objet du conflit territorial en cours. Or cette communication est menacée par la présence du [[Fort Oswego|fort britannique d’Oswego]], sur la rive du [[lac Ontario]]. Menée avant que les Britanniques aient pu s’organiser, l’[[Bataille de Fort Oswego|expédition sur Oswego]] (10-14 août 1756) est un succès ; le fort est rasé<ref>Site du gouvernement canadien {{lire en ligne|url=http://www.cmhg.gc.ca/cmh/en/page_233.asp}}.</ref>, les Français faisant {{nombre|1700 prisonniers}}. |

||

[[Fichier:Jeton sur la prise de places fortes lors de la Guerre de Sept ans.jpg|vignette|150px|Jeton sur la prise de places fortes lors de la guerre de Sept ans. Description revers : vue de quatre fortifications dont les canons de celle au premier plan tirent ; à l’exergue en trois lignes : EXPUG. Sti. DAVIDIS/ ARCE ET SOLO/ ÆQUATA.]] |

|||

En 1757, les renforts britanniques commencent à affluer. L'objectif premier est la prise de la [[forteresse de Louisbourg]], située à l’embouchure du [[Fleuve Saint-Laurent|Saint-Laurent]], commandant à la fois l’accès au Québec et les riches zones de pêche au large de la côte. Le général Campbell dirige son armée vers [[Halifax (Nouvelle-Écosse)|Halifax]] en [[Nouvelle-Écosse]] et y attend l’intervention de la marine. Mais la flotte britannique est devancée par trois escadres françaises qui se regroupent devant [[Louisbourg (Nouvelle-Écosse)|Louisbourg]], empêchant toute intervention navale. La saison avançant, Campbell décide de battre en retraite vers [[New York]]. |

En 1757, les renforts britanniques commencent à affluer. L'objectif premier est la prise de la [[forteresse de Louisbourg]], située à l’embouchure du [[Fleuve Saint-Laurent|Saint-Laurent]], commandant à la fois l’accès au Québec et les riches zones de pêche au large de la côte. Le général Campbell dirige son armée vers [[Halifax (Nouvelle-Écosse)|Halifax]] en [[Nouvelle-Écosse]] et y attend l’intervention de la marine. Mais la flotte britannique est devancée par trois escadres françaises qui se regroupent devant [[Louisbourg (Nouvelle-Écosse)|Louisbourg]], empêchant toute intervention navale. La saison avançant, Campbell décide de battre en retraite vers [[New York]]. |

||

Pendant ce temps, [[Louis-Joseph de Montcalm|Montcalm]], profitant de l’immobilisation de l’armée britannique à Halifax, renforce les positions françaises au sud du Canada. Après Fort Oswego, il attaque le [[Bataille de Fort William Henry|fort William Henry]] à la pointe sud du [[Lac George (New York)|lac George]]<ref>Guy Frégault, ''La Guerre de la Conquête 1754-1760'', FIDES, 2009, {{nb p.|520}} {{ISBN|9782762129892}}, {{p.|150}}.</ref> |

Pendant ce temps, [[Louis-Joseph de Montcalm|Montcalm]], profitant de l’immobilisation de l’armée britannique à Halifax, renforce les positions françaises au sud du Canada. Après Fort Oswego, il attaque le [[Bataille de Fort William Henry|fort William Henry]] à la pointe sud du [[Lac George (New York)|lac George]]<ref>Guy Frégault, ''La Guerre de la Conquête 1754-1760'', FIDES, 2009, {{nb p.|520}} {{ISBN|9782762129892}}, {{p.|150}}.</ref>. La résistance du [[George Monro|colonel Monro]] est héroïque, mais, en l'absence de secours, la place est prise et incendiée, les Français faisant {{unité|2300|prisonniers}}. |

||

[[William Pitt l'Ancien|William Pitt « l'Ancien »]], [[Premier ministre du Royaume-Uni|Premier ministre britannique]], décide alors de nommer le général [[James Abercrombie]] commandant des forces britanniques en Amérique du Nord. |

[[William Pitt l'Ancien|William Pitt « l'Ancien »]], [[Premier ministre du Royaume-Uni|Premier ministre britannique]], décide alors de nommer le général [[James Abercrombie]] commandant des forces britanniques en Amérique du Nord. |

||

==== 1758 : une année favorable aux Britanniques ==== |

==== 1758 : une année favorable aux Britanniques ==== |

||

[[Fichier: |

[[Fichier:Map of Louisbourg 1758.png|vignette|gauche|Carte de la campagne de [[Louisbourg (Nouvelle-Écosse)|Louisbourg]].]] |

||

[[File:Guerre de la Conquête (1754 - 1763)-fr.svg|vignette|Carte des opérations en Amérique du Nord de 1754 à 1760.]] |

|||

Les renforts continuent d’arriver côté britannique et la ''Royal Navy'' met en place un blocus efficace interdisant tout renfort du côté français. L’offensive britannique s’effectue dans trois directions : vers le nord ([[Fort Carillon]]), vers le nord-ouest ([[Fort Duquesne]]) et, de nouveau, sur la côte ([[Louisbourg (Nouvelle-Écosse)|Louisbourg]]). |

Les renforts continuent d’arriver côté britannique et la ''Royal Navy'' met en place un blocus efficace interdisant tout renfort du côté français. L’offensive britannique s’effectue dans trois directions : vers le nord ([[Fort Carillon]]), vers le nord-ouest ([[Fort Duquesne]]) et, de nouveau, sur la côte ([[Louisbourg (Nouvelle-Écosse)|Louisbourg]]). |

||

| Ligne 380 : | Ligne 376 : | ||

Cependant, profitant de sa supériorité numérique globale et de la longueur de la frontière, l'état-major britannique a lancé en parallèle une offensive vers la vallée de l'Ohio et une autre vers [[Louisbourg (Nouvelle-Écosse)|Louisbourg]]. Le {{date-|27 août}}, ne disposant que de {{nobr|100 hommes}} de garnison face aux {{nombre|2000}} du capitaine [[Jean-Baptiste Bradstreet|Bradstreet]], [[Bataille de Fort Frontenac|Fort Frontenac]] est pris (27 août). C’est un coup dur car ce fort est un centre de ravitaillement important des Français. En septembre, les Britanniques attaquent [[Fort Duquesne]] qui leur est abandonné détruit le 25 novembre (un fort britannique est reconstruit, nommé [[Fort Pitt (Pittsburgh)|Fort Pitt]] en l'honneur de [[William Pitt l'Ancien|William Pitt]], qui deviendra [[Pittsburgh]]). |

Cependant, profitant de sa supériorité numérique globale et de la longueur de la frontière, l'état-major britannique a lancé en parallèle une offensive vers la vallée de l'Ohio et une autre vers [[Louisbourg (Nouvelle-Écosse)|Louisbourg]]. Le {{date-|27 août}}, ne disposant que de {{nobr|100 hommes}} de garnison face aux {{nombre|2000}} du capitaine [[Jean-Baptiste Bradstreet|Bradstreet]], [[Bataille de Fort Frontenac|Fort Frontenac]] est pris (27 août). C’est un coup dur car ce fort est un centre de ravitaillement important des Français. En septembre, les Britanniques attaquent [[Fort Duquesne]] qui leur est abandonné détruit le 25 novembre (un fort britannique est reconstruit, nommé [[Fort Pitt (Pittsburgh)|Fort Pitt]] en l'honneur de [[William Pitt l'Ancien|William Pitt]], qui deviendra [[Pittsburgh]]). |

||

[[Fichier:Map of Louisbourg 1758.png|vignette|200px|Carte de la campagne de [[Louisbourg (Nouvelle-Écosse)|Louisbourg]].]] |

|||

[[File:Guerre de la Conquête (1754 - 1763)-fr.svg|vignette|200px|Carte des opérations en Amérique du Nord de 1754 à 1760.]] |

|||

Sur la côte atlantique, une action combinée de l’armée et de la marine permet de débarquer une armée de {{unité|14600|soldats}} au sud de [[Louisbourg (Nouvelle-Écosse)|Louisbourg]] (2 juin). Après une campagne de six semaines, la garnison de Louisbourg capitule ({{date-|26 juillet}}). |

Sur la côte atlantique, une action combinée de l’armée et de la marine permet de débarquer une armée de {{unité|14600|soldats}} au sud de [[Louisbourg (Nouvelle-Écosse)|Louisbourg]] (2 juin). Après une campagne de six semaines, la garnison de Louisbourg capitule ({{date-|26 juillet}}). |

||

| Ligne 389 : | Ligne 382 : | ||

==== Chute de Québec et de Montréal (1759-1760) ==== |

==== Chute de Québec et de Montréal (1759-1760) ==== |

||

[[Fichier:Hôpital général de Québec-Mémorial.jpg|vignette|[[Mémorial]] de la guerre de Sept Ans à l'[[hôpital général de Québec]].]] |

|||

{{article connexe|Conquête de 1759-1760}} |

{{article connexe|Conquête de 1759-1760}} |

||

{{Article détaillé|Siège de Québec (1759)}} |

{{Article détaillé|Siège de Québec (1759)}} |

||

| Ligne 418 : | Ligne 412 : | ||

==== Aux Indes ==== |

==== Aux Indes ==== |

||

[[Fichier:Carte Guerre de 7 ans Inde.PNG|vignette|gauche|Carte de l'[[Inde]] à la veille du conflit.]] |

[[Fichier:Carte Guerre de 7 ans Inde.PNG|vignette|gauche|Carte de l'[[Inde]] à la veille du conflit.]] |

||

[[Fichier:Représentations des positions des escadres des navires français et anglais devant Pondichéry (sud–est de l’Inde) - Archives Nationales - MAR-B-4-77 fol 277 - (1).jpg|vignette|Représentations des positions des escadres des navires français et britanniques devant Pondichéry (sud-est de l’Inde), accompagnant le « Journal de la première expédition [du comte d’Aché] jusqu’au retour de l’escadre à l’île de France »<ref>[[Archives nationales (France)|Archives nationales de France]].</ref>.]] |

|||

[[Fichier:Représentations des positions des escadres des navires français et anglais devant Pondichéry (sud–est de l’Inde) - Archives Nationales - MAR-B-4-77 fol 277 - (1).jpg|vignette|Représentations des positions des escadres des navires français et britanniques devant Pondichéry (sud-est de l’Inde), accompagnant le « Journal de la première expédition [du comte d’Aché] jusqu’au retour de l’escadre à l’île de France ». [[Archives nationales (France)|Archives nationales de France]].]] |

|||

En [[Inde]], Britanniques et Français sont présents à travers deux compagnies rivales disposant dans leur pays respectif d'un monopole officiel du commerce avec les Indiens : la [[Compagnie française des Indes orientales]] et la [[Compagnie britannique des Indes orientales]]. Leur puissance est avant tout économique mais elles possèdent des comptoirs le long de la côte orientale de l’Inde. |

En [[Inde]], Britanniques et Français sont présents à travers deux compagnies rivales disposant dans leur pays respectif d'un monopole officiel du commerce avec les Indiens : la [[Compagnie française des Indes orientales]] et la [[Compagnie britannique des Indes orientales]]. Leur puissance est avant tout économique mais elles possèdent des comptoirs le long de la côte orientale de l’Inde. |

||

| Ligne 439 : | Ligne 432 : | ||

== Le retour à la paix == |

== Le retour à la paix == |

||

{{Autres projets |

|||

| wikisource = Traité de Paris (1763) |

|||

}} |

|||

Après des négociations préliminaires en 1761, interrompues par l’entrée en guerre de l’Espagne aux côtés de la France, il faut attendre 1762, année marquée par le revirement de la Russie, pour voir de vraies négociations s’engager. La Suède signe la paix avec la Prusse dès 1762 ; en 1763, le Royaume-Uni, la France et l'Espagne signent le traité de Paris tandis que la Prusse et l'Autriche signent le traité de Hubertsbourg. |

Après des négociations préliminaires en 1761, interrompues par l’entrée en guerre de l’Espagne aux côtés de la France, il faut attendre 1762, année marquée par le revirement de la Russie, pour voir de vraies négociations s’engager. La Suède signe la paix avec la Prusse dès 1762 ; en 1763, le Royaume-Uni, la France et l'Espagne signent le traité de Paris tandis que la Prusse et l'Autriche signent le traité de Hubertsbourg. |

||

| Ligne 448 : | Ligne 437 : | ||

La Suède, au bord de la banqueroute, perd tout espoir de victoire sur la Prusse après ce revirement. |

La Suède, au bord de la banqueroute, perd tout espoir de victoire sur la Prusse après ce revirement. |

||

Le {{date-|7 avril 1762}}, elle signe |

Le {{date-|7 avril 1762}}, elle signe [[Traité de Hambourg (1762)#Armistice et traité|un armistice]] à [[Ribnitz-Damgarten|Ribnitz]]. Le {{date-|22 mai 1762-}}, les Suédois et les Prussiens signent le [[Traité de Hambourg (1762)|traité de Hambourg]], qui ramène les deux royaumes aux frontières qui résultaient des [[traités de Stockholm|traités]] de 1719-1720. |

||

=== Le traité de Paris ({{date-|10 février 1763}}) === |

=== Le traité de Paris ({{date-|10 février 1763}}) === |

||

| Ligne 471 : | Ligne 460 : | ||

=== La révolte des Amérindiens contre la Grande-Bretagne ({{date-|mai 1763}}) et le traité de 1766 === |

=== La révolte des Amérindiens contre la Grande-Bretagne ({{date-|mai 1763}}) et le traité de 1766 === |

||

[[Fichier:Pontiac conspiracy.jpg|vignette|Conseil du {{date|27 avril 1763}}. [[Pontiac (Outaouais)|Pontiac]] |

[[Fichier:Pontiac conspiracy.jpg|vignette|Conseil du {{date|27 avril 1763}}. [[Pontiac (Outaouais)|Pontiac]] exhorte les auditeurs à se lancer contre les Britanniques<ref>Gravure du {{s-|XIX}} d'Alfred Bobbett.</ref>.]] |

||

{{article connexe|Rébellion de Pontiac}} |

{{article connexe|Rébellion de Pontiac}} |

||

| Ligne 503 : | Ligne 492 : | ||

==== La diminution de l'influence de la France ==== |

==== La diminution de l'influence de la France ==== |

||

[[Fichier:Le Départ de la flotte française pour l'expédition de Port-Mahon dans l'île de Minorque le 10 avril 1756-Nicolas Ozanne mg 8244b.jpeg|vignette| |

[[Fichier:Le Départ de la flotte française pour l'expédition de Port-Mahon dans l'île de Minorque le 10 avril 1756-Nicolas Ozanne mg 8244b.jpeg|vignette|''Le Départ de la flotte française pour l'expédition de Port-Mahon dans l'île de Minorque le {{date|10 avril 1756}}'', [[Nicolas Ozanne]].]] |

||

{{Article détaillé|France pendant la guerre de Sept Ans}} |

{{Article détaillé|France pendant la guerre de Sept Ans}} |

||

| Ligne 527 : | Ligne 516 : | ||

==== Pertes humaines et destructions ==== |

==== Pertes humaines et destructions ==== |

||

[[Fichier:Bettelndes Soldatenweib.png|vignette |

[[Fichier:Bettelndes Soldatenweib.png|vignette|''Das bettelnde Soldatenweib'' (« La femme du soldat réduite à mendier »), gravure de [[Daniel Chodowiecki]] en 1764 sur les conséquences humaines de la guerre de Sept Ans.]] |

||

Humainement enfin, le conflit a été destructeur. Les nombreuses campagnes menées en [[Europe centrale]] ont beaucoup touché les civils ([[pillage]], [[famine]]s, [[taxe]]s supplémentaires). Beaucoup d’armées en campagne n’avaient pas assez de ravitaillement, voire des problèmes de paie, et ne se privaient pas de piller les territoires traversés. On note entre autres le manque de scrupule des armées françaises dans les [[Land (Allemagne)|États allemands]] (alors que ce sont des États alliés qui fournissent le financement à la [[Royaume de France|France]] pour cette campagne). |

Humainement enfin, le conflit a été destructeur. Les nombreuses campagnes menées en [[Europe centrale]] ont beaucoup touché les civils ([[pillage]], [[famine]]s, [[taxe]]s supplémentaires). Beaucoup d’armées en campagne n’avaient pas assez de ravitaillement, voire des problèmes de paie, et ne se privaient pas de piller les territoires traversés. On note entre autres le manque de scrupule des armées françaises dans les [[Land (Allemagne)|États allemands]] (alors que ce sont des États alliés qui fournissent le financement à la [[Royaume de France|France]] pour cette campagne). |

||

| Ligne 533 : | Ligne 522 : | ||

En outre, les pertes militaires sont très importantes de chaque côté, du fait de la longueur même du conflit et de la multiplication de batailles sanglantes ne donnant aucun camp vainqueur, et contraignant les belligérants à poursuivre toujours plus avant leurs confrontations, jusqu'à ce que se dessine la bataille décisive. Par ailleurs, la guerre a parfois laissé place à des actes barbares. Les méthodes britanniques en [[Amérique du Nord]] ont été parfois extrêmes, allant du cruel ravage des campagnes de la [[Nouvelle-France]] et ce juste avant l’hiver, au pur et simple « nettoyage ethnique » pratiqué à l’encontre des [[Acadiens]] ([[déportation]])<ref>''1759 : La conquête de Québec'' {{lire en ligne|url=https://www.republiquelibre.org/cousture/1759.HTM}}.</ref>. En cela, même le théâtre secondaire de l’[[Inde]] n'a pas été épargné, les [[wikt:exaction|exaction]]s sur la population ont été courantes, les soldats n’étant pas souvent payés. |

En outre, les pertes militaires sont très importantes de chaque côté, du fait de la longueur même du conflit et de la multiplication de batailles sanglantes ne donnant aucun camp vainqueur, et contraignant les belligérants à poursuivre toujours plus avant leurs confrontations, jusqu'à ce que se dessine la bataille décisive. Par ailleurs, la guerre a parfois laissé place à des actes barbares. Les méthodes britanniques en [[Amérique du Nord]] ont été parfois extrêmes, allant du cruel ravage des campagnes de la [[Nouvelle-France]] et ce juste avant l’hiver, au pur et simple « nettoyage ethnique » pratiqué à l’encontre des [[Acadiens]] ([[déportation]])<ref>''1759 : La conquête de Québec'' {{lire en ligne|url=https://www.republiquelibre.org/cousture/1759.HTM}}.</ref>. En cela, même le théâtre secondaire de l’[[Inde]] n'a pas été épargné, les [[wikt:exaction|exaction]]s sur la population ont été courantes, les soldats n’étant pas souvent payés. |

||

En parallèle, il faut considérer les nombreux cas de [[typhus]] et particulièrement de [[scorbut]] constatés sur les navires européens à cause du manque de [[vitamine C]] des vivres embarquées du {{sp|XV|au|XVIII}}, pour des raisons liées à la conservation des aliments<ref name="Guillaume">{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Jean Guillaume|titre=Ils ont domestiqué plantes et animaux|sous-titre=Prélude à la civilisation|lieu=Versailles|éditeur=[[Éditions Quæ]]|année=2010|pages totales=456|isbn=978-2-7592-0892-0|lire en ligne=https://books.google.kz/books?id=a_AkLoVGPwEC&printsec=frontcover|numéro chapitre=6}}.</ref>{{,}}<ref name=":12">{{Ouvrage|langue=en|auteur1=R.E. Hughes|titre=Scurvy|éditeur=Cambridge University Press|année=2000|passage=988-989.|isbn=0-521-40214-X}}{{Commentaire biblio|dans ''The Cambridge World History of Food'', vol. 1, K.F. Kiple (dir.)}}</ref>{{,}}<ref>Les historiens considèrent que les deux principales causes de [[Taux de mortalité|mortalité]] en mer, durant l'[[époque classique]], sont le [[scorbut]] et le [[typhus]]. La mortalité liée au scorbut maritime a été estimée à plus d'un million de victimes entre 1600 et 1800. Voir R.E. Hughes, Scurvy, ''op. cit.'', 988-989.</ref>. Les manifestations cliniques du scorbut entraînant une incapacité de manœuvrer des équipages de la [[Voilier|marine à voile]], de nombreux [[Liste de naufrages|naufrages]] furent la conséquence d'un scorbut marin<ref>{{Ouvrage|langue=en|auteur1=Adrien Carré|titre=Les mystères du scorbut marin à la lueur de la biologie moderne|lieu=Paris|éditeur=Honoré Champion|année=1997|pages totales=526|passage=388-389|isbn=2-85203-681-9}}{{Commentaire biblio|dans ''L'homme, la santé & la mer''.}}</ref>. |

En parallèle, il faut considérer les nombreux cas de [[typhus]] et particulièrement de [[scorbut]] constatés sur les navires européens à cause du manque de [[vitamine C]] des vivres embarquées du {{sp|XV|au|XVIII}}, pour des raisons liées à la conservation des aliments<ref name="Guillaume">{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Jean Guillaume|titre=Ils ont domestiqué plantes et animaux|sous-titre=Prélude à la civilisation|lieu=Versailles|éditeur=[[Éditions Quæ]]|année=2010|pages totales=456|isbn=978-2-7592-0892-0|lire en ligne=https://books.google.kz/books?id=a_AkLoVGPwEC&printsec=frontcover|numéro chapitre=6}}.</ref>{{,}}<ref name=":12">{{Ouvrage|langue=en|auteur1=R.E. Hughes|titre=Scurvy|éditeur=[[Cambridge University Press]]|année=2000|passage=988-989.|isbn=0-521-40214-X}}{{Commentaire biblio|dans ''The Cambridge World History of Food'', vol. 1, K.F. Kiple (dir.)}}</ref>{{,}}<ref>Les historiens considèrent que les deux principales causes de [[Taux de mortalité|mortalité]] en mer, durant l'[[époque classique]], sont le [[scorbut]] et le [[typhus]]. La mortalité liée au scorbut maritime a été estimée à plus d'un million de victimes entre 1600 et 1800. Voir R.E. Hughes, Scurvy, ''op. cit.'', 988-989.</ref>. Les manifestations cliniques du scorbut entraînant une incapacité de manœuvrer des équipages de la [[Voilier|marine à voile]], de nombreux [[Liste de naufrages|naufrages]] furent la conséquence d'un scorbut marin<ref>{{Ouvrage|langue=en|auteur1=Adrien Carré|titre=Les mystères du scorbut marin à la lueur de la biologie moderne|lieu=Paris|éditeur=Honoré Champion|année=1997|pages totales=526|passage=388-389|isbn=2-85203-681-9}}{{Commentaire biblio|dans ''L'homme, la santé & la mer''.}}</ref>. |

||

La mortalité est encore plus élevée à bord des navires de guerre (entassement de marins et de soldats, navigation interminable, séjours en rade, croisière de blocus…). À l'époque [[Ère élisabéthaine|élizabéthaine]], la marine anglaise enregistre des hécatombes (les {{nombre|10000|morts}} par scorbut, indiqués par le navigateur anglais [[Richard Hawkins|Hawkins]], seraient en dessous de la vérité). Le siècle le plus tragique est bien le {{s-|XVIII}}, les guerres navales ayant pris une ampleur mondiale : la ''[[Royal Navy]]'' perd, à elle seule, {{nombre|75000|hommes}} par maladie (scorbut, [[typhus]]…) au cours de la guerre<ref name=":3">{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Philippe Masson|titre=Expansion maritime et santé|lieu=Toulouse|éditeur=Privat|année=1985|pages totales=430|passage=23 et 28|isbn=2-7089-5322-2}}{{Commentaire biblio|in ''Histoire des Médecins et Pharmaciens de Marine et des Colonies'', P. Pluchon (dir.)}}</ref>. |

La mortalité est encore plus élevée à bord des navires de guerre (entassement de marins et de soldats, navigation interminable, séjours en rade, croisière de blocus…). À l'époque [[Ère élisabéthaine|élizabéthaine]], la marine anglaise enregistre des hécatombes (les {{nombre|10000|morts}} par scorbut, indiqués par le navigateur anglais [[Richard Hawkins|Hawkins]], seraient en dessous de la vérité). Le siècle le plus tragique est bien le {{s-|XVIII}}, les guerres navales ayant pris une ampleur mondiale : la ''[[Royal Navy]]'' perd, à elle seule, {{nombre|75000|hommes}} par maladie (scorbut, [[typhus]]…) au cours de la guerre<ref name=":3">{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Philippe Masson|titre=Expansion maritime et santé|lieu=Toulouse|éditeur=[[Éditions Privat|Privat]]|année=1985|pages totales=430|passage=23 et 28|isbn=2-7089-5322-2}}{{Commentaire biblio|in ''Histoire des Médecins et Pharmaciens de Marine et des Colonies'', P. Pluchon (dir.)}}</ref>. |

||

== Tableaux récapitulatifs des batailles == |

== Tableaux récapitulatifs des batailles == |

||

=== En Europe === |

=== En Europe === |

||

[[Fichier:Schlacht-Kolin-1.jpg|vignette |

[[Fichier:Schlacht-Kolin-1.jpg|vignette|Victoire autrichienne à la [[bataille de Kolin]] le {{Date-|18|juin|1757}}.]] |

||

{| class="wikitable sortable centre" |

{| class="wikitable sortable centre" |

||

| Ligne 735 : | Ligne 724 : | ||

=== En Amérique === |

=== En Amérique === |

||

[[Fichier:PlainsOfAbraham2007.jpg|vignette |