« Léon XIII » : différence entre les versions

Simplification et renvoi à un article détaillé |

m Missions catholiques aux XIXe et XXe siècles |

||

| (28 versions intermédiaires par 16 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||

| image = Papa Leone XIII.jpeg |

| image = Papa Leone XIII.jpeg |

||

| taille image = |

| taille image = |

||

| légende = Photographié par [[Adolphe Braun#La maison Braun & |

| légende = Photographié par [[Adolphe Braun#La maison Braun & Cie (1853-1969) : l'essor de la reproduction photographique d'œuvres d'art|Braun & Cie]] le 11 avril 1878. |

||

| nom de naissance = Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci |

| nom de naissance = Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci |

||

| date de naissance = {{Date de naissance|2|mars|1810}} |

| date de naissance = {{Date de naissance|2|mars|1810}} |

||

| Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||

}} |

}} |

||

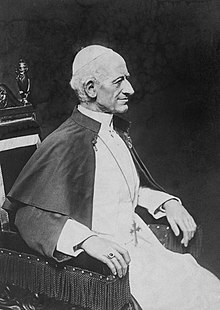

'''Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci''', né le {{Date de naissance|2|mars|1810}} à [[Carpineto Romano]] et mort le {{Date de décès|20|juillet|1903}} à [[Rome]], est le |

'''Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci''', né le {{Date de naissance|2|mars|1810}} à [[Carpineto Romano]] et mort le {{Date de décès|20|juillet|1903}} à [[Rome]], est le {{256e}} [[Diocèse de Rome|évêque de Rome]] et donc « successeur de [[Pierre (apôtre)|Pierre]] » et [[pape]] de l'[[Église catholique]], qu'il gouverna sous le nom de '''{{noble-|Léon XIII}}''' (nom [[latin]] : ''{{noble-|Leo XIII}}'' ; nom [[italien]] : ''{{noble-|Leone XIII}}'') de 1878 à 1903. Il est enterré dans la [[basilique Saint-Jean-de-Latran]], cathédrale de Rome. |

||

Son pontificat aura été l'un des plus longs de l'histoire, avec ceux de {{noble|Pie IX}} et de {{noble|Jean-Paul II}}. Ce pontificat est marqué par diverses initiatives, notamment 86 encycliques, la relance des études thomistes et surtout l'[[encyclique]] ''[[Rerum novarum]]'' (1891), consacrée à la [[doctrine sociale de l'Église catholique]]. |

Son pontificat aura été l'un des plus longs de l'histoire, avec ceux de {{noble|Pie IX}} et de {{noble|Jean-Paul II}}. Ce pontificat est marqué par diverses initiatives, notamment 86 encycliques, la relance des études thomistes et surtout l'[[encyclique]] ''[[Rerum novarum]]'' (1891), consacrée à la [[doctrine sociale de l'Église catholique]]. |

||

| ⚫ | {{noble-|Léon XIII}} |

||

== Origines familiales == |

== Origines familiales == |

||

Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci est né au {{lien|lang=it|Palazzo Pecci}} à [[Carpineto Romano]] près de Rome. |

Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci est né au {{lien|lang=it|Palazzo Pecci}} à [[Carpineto Romano]] près de Rome. À la suite des victoires militaires de [[Napoléon Ier|Napoléon {{Ier}}]], cette partie de l'Italie centrale dépendait alors des [[Liste des départements français de 1811|130 départements]] du [[Premier Empire|Premier Empire français]]. Il est le fils du comte Dominique-Ludovico Pecci (1767–1833), ancien colonel de Napoléon {{Ier}}, et de la comtesse née Anna Prosperi-Buzi (1773–1824)<ref name=":12">{{Ouvrage|auteur1=Carnoy, Henry|titre=Dictionnaire biographique des membres du clergé catholique|passage=8|lieu=Paris|éditeur=Armorial|année=1903|lire en ligne=https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5604110d}}</ref>, qui eurent six autres enfants<ref>Lodovico Pecci (2.6.1767 - 8.3.1833) et son épouse Anna Francesca Prosperi (décembre 1772 - 5.8.1824), mariés le 27 novembre 1791, sont parents de sept enfants : 1) Carlo Ludovico (23.11.1793 - 29.8.1879), célibataire, 2) Anna Giovanna Francesca (23.5.1798 - 1870), 3) Caterina Maria Flaminià (3.11.1800 - 1867), épouse du chevalier Lolli de Ferentino, 4) Giovanni Battista (20.10.1802 - 28.3.1883), 5) Giuseppe (15.12.1807 - 8.2.1890), 6) Vincenzo Gioacchino ({{noble-|Léon XIII}}) et 7) Ferdinand (6.1.1816 - 1835) – source : ''Le Figaro'', Supplément littéraire du dimanche - 31.12.1887.</ref>, dont le futur cardinal [[Giuseppe Pecci]] (1807–1890). |

||

Les origines patriciennes de sa famille remontent avec certitude en 1531 lorsqu'Antoine Pecci (ancêtre à la onzième génération [[agnatique]] du souverain pontife) acquit dans les [[monts Lépins]] une petite terre dépendant de Carpineto. Il y fait souche : ses descendants demeurèrent dans la région durant plus de quatre siècles. Dès le {{s-|XVIII}}, la famille Pecci compta plusieurs membres occupant des fonctions ecclésiastiques (un curial de la Rote, un [[protonotaire apostolique]], un commissaire de la Révérende Chambre)<ref>Henri Durand-Morimbau, ''Histoire de {{noble-|Léon XIII}}'', Paris, 1900, {{p.|45-62}}.</ref>. |

|||

== Formation et carrière de prélat == |

== Formation et carrière de prélat == |

||

En {{date-|octobre 1818}}, Vincenzo Gioacchino Pecci devient élève au collège des [[Compagnie de Jésus|jésuites]] de [[Viterbe]]<ref>Henri Durand-Morimbau, Histoire de {{noble-|Léon XIII}}, Paris, 1900, {{p.|82}}.</ref>, avant d'entrer en 1824 au [[Université pontificale grégorienne|Collegium romanum]]<ref>Le collège romain (université grégorienne) venait d’être rendu aux Jesuits par le pape {{noble-|Léon XII}}</ref> des [[Compagnie de Jésus|Jésuites]] de [[Rome]], avec son frère qui |

En {{date-|octobre 1818}}, Vincenzo Gioacchino Pecci devient élève au collège des [[Compagnie de Jésus|jésuites]] de [[Viterbe]]<ref>Henri Durand-Morimbau, Histoire de {{noble-|Léon XIII}}, Paris, 1900, {{p.|82}}.</ref>, avant d'entrer en 1824 au [[Université pontificale grégorienne|Collegium romanum]]<ref>Le collège romain (université grégorienne) venait d’être rendu aux Jesuits par le pape {{noble-|Léon XII}}</ref> des [[Compagnie de Jésus|Jésuites]] de [[Rome]], avec son frère qui devint ensuite jésuite, ainsi qu'à l'université alors papale de la [[Université de Rome « La Sapienza »|Sapience]]. Il poursuit ses études à l'[[Académie pontificale ecclésiastique|Académie des nobles ecclésiastiques]] qui prépare les futurs diplomates du [[Saint-Siège]]. Réputé studieux et travailleur, il est reçu docteur en [[théologie]] en 1831. Il est ordonné prêtre le {{date|31 décembre 1837}} par le cardinal [[Carlo Odescalchi|Odescalchi]]<ref name=":12" />. |

||

Ses qualités universitaires le font remarquer par le [[Luigi Lambruschini|cardinal Lambruschini]] qui le présente au pape {{noble|Grégoire XVI}}. Il est bientôt nommé « prélat de Sa Sainteté ». |

Ses qualités universitaires le font remarquer par le [[Luigi Lambruschini|cardinal Lambruschini]] qui le présente au pape {{noble|Grégoire XVI}}. Il est bientôt nommé « prélat de Sa Sainteté »<ref name=":12" />. |

||

== Fonctions diplomatiques == |

== Fonctions diplomatiques == |

||

[[Fichier:Nuncio Gioacchino Pecci.jpg|gauche|vignette|Vincenzo Gioacchino Pecci, [[nonce apostolique]] à [[Bruxelles]].]] |

[[Fichier:Nuncio Gioacchino Pecci.jpg|gauche|vignette|Vincenzo Gioacchino Pecci, [[nonce apostolique]] à [[Bruxelles]].]] |

||

Nommé légat pontifical à |

Nommé [[Délégation apostolique de Bénévent|légat pontifical à Bénévent]], une enclave pontificale dans le [[royaume de Naples]], les mesures énergiques du jeune prélat de 27 ans mettent fin au banditisme. Le pape {{noble|Grégoire XVI}} le transfère ensuite à la légation pontificale de [[Pérouse]]<ref name=":0">{{Ouvrage|auteur1=de T'Serclaes|titre=Le Pape {{noble-|Léon XIII}}|éditeur=Desclée, De Brouwer|année=1894|passage=t. 1, p. 66 ; sur la nonciature en Belgique, t. 1, ch. 3}}.</ref>. Il y organise la visite de {{noble-|Grégoire XVI}} dans ce diocèse de {{unité|20000|habitants}}. Il y participe à la création d'une caisse d'épargne. |

||

En [[1843]], il est nommé [[archevêque titulaire]] (ou ''[[in partibus infidelium|in partibus]]'') de ''{{lien|lang=de|trad=Titularbistum Tamiathis|fr=Évêché titulaire de Damiette|texte=Damiette}}'' et reçoit l'ordination épiscopale, qui lui est conférée des mains du cardinal Lambruschini. Il est alors âgé de 32 ans. |

En [[1843]], il est nommé [[archevêque titulaire]] (ou ''[[in partibus infidelium|in partibus]]'') de ''{{lien|lang=de|trad=Titularbistum Tamiathis|fr=Évêché titulaire de Damiette|texte=Damiette}}'' et reçoit l'ordination épiscopale, qui lui est conférée des mains du cardinal [[Luigi Lambruschini|Lambruschini]]. Il est alors âgé de 32 ans. |

||

Il est aussitôt envoyé en tant que [[nonce apostolique]] en [[Belgique]] |

Il est aussitôt envoyé le {{date|28|janvier|1843}} en tant que [[nonce apostolique]] en [[Belgique]]. Le jeune diplomate y met fin à une opposition entre les universités de [[Namur]] tenue par les [[Compagnie de Jésus|jésuites]] et de [[Louvain]]. Il entre en contact avec la famille royale belge et bénit le prince héritier [[Léopold II (roi des Belges)|Léopold, duc de Brabant et futur roi {{noble-|Léopold II}}]], fils aîné du roi {{noble|Léopold Ier de Belgique|-}} et de la reine [[Louise-Marie d'Orléans]], âgé de 8 ans. |

||

Il soutient l'opposition des députés catholiques contre le gouvernement de [[Jean-Baptiste Nothomb]] sur la question des jurys d'examen, opposition qui contraint le ministre à démissionner en {{date-|juin 1845}}. Le roi {{noble|Léopold Ier (roi des Belges)}}, soucieux de ne pas froisser la majorité catholique, soutint cette opposition et proposera le nonce au cardinalat dans une lettre au pape {{noble-|Grégoire XVI}}<ref name=":0" />. Durant ce séjour belge, le comte [[Ferdinand de Meeûs]], gouverneur de la [[Société générale de Belgique]], lui expliquera la nécessité pour l'Église de s'intéresser à la nouvelle industrie et au monde ouvrier. N'avait-il pas lui-même créé en famille la Société du Crédit de la Charité ? |

Il soutient l'opposition des députés catholiques contre le gouvernement de [[Jean-Baptiste Nothomb]] sur la question des jurys d'examen, opposition qui contraint le ministre à démissionner en {{date-|juin 1845}}. Le roi {{noble|Léopold Ier (roi des Belges)}}, soucieux de ne pas froisser la majorité catholique, soutint cette opposition et proposera le nonce au cardinalat dans une lettre au pape {{noble-|Grégoire XVI}}<ref name=":0" />. Durant ce séjour belge, le comte [[Ferdinand de Meeûs]], gouverneur de la [[Société générale de Belgique]], lui expliquera la nécessité pour l'Église de s'intéresser à la nouvelle industrie et au monde ouvrier. N'avait-il pas lui-même créé en famille la Société du Crédit de la Charité ? |

||

== Archevêque de Pérouse == |

== Archevêque de Pérouse == |

||

Devenu ensuite [[archevêque]] de [[Pérouse]] en 1846 (où il resta jusqu'en [[1877]]), il est créé par {{noble|Grégoire XVI}} [[Cardinal (religion)|cardinal]] ''in pectore'', c'est-à-dire en secret. À la mort de {{noble-|Grégoire XVI}} au cours de la même année 1846, l'ouverture des archives secrètes du Vatican dévoilera son titre de cardinal. Le successeur de Grégoire XVI, {{noble|Pie IX}} répondit à la sollicitation de {{noble|Léopold Ier (roi des Belges)}} en indiquant qu'il y pourvoirait « en temps convenable », et lui décerna le « chapeau » au [[Consistoire (catholicisme)|consistoire]] du 19 décembre [[1853]]. Il lui maintient son titre d'[[archevêque]] bien que [[Pérouse]] ne soit qu'un évêché. Le cardinal Pecci est alors âgé de 43 ans. |

|||

| ⚫ | Entre 1859 et 1866, le [[Royaume de Sardaigne (1720-1861)| |

||

| ⚫ | Entre 1859 et 1866, le [[Royaume de Sardaigne (1720-1861)|royaume de Sardaigne]], avec l'aide de la France de {{noble|Napoléon III}} puis des [[Chemises rouges (Italie)|Chemises rouges]] de [[Garibaldi]], chasse les Autrichiens et leurs alliés de la péninsule, annexe leurs États ainsi que la moitié orientale des [[États pontificaux]]. Le roi {{noble-|Victor-Emmanuel II}} de Sardaigne se fait proclamer roi d'Italie, transfère sa capitale de Turin à Florence. [[Pérouse]] passe de la suzeraineté du pape à celle du roi d'Italie. L'indépendance de ce qui reste des [[États pontificaux]] ainsi que la ville de [[Rome]] sont protégées par l'armée française. En [[1870]], la défaite française face à la Prusse et la chute du [[Second Empire]] libère le roi d'Italie de la présence française et lui permet d'envahir puis d'annexer les [[États pontificaux]] et d'établir sa capitale à Rome. Les États pontificaux sont rayés de la carte. Le pape {{noble-|Pie IX}} se réfugie dans son [[Palais du Vatican]] où il se considère comme un otage ou un captif. |

||

Devenu citoyen italien, le cardinal Pecci est un pasteur que l'on qualifierait aujourd'hui d'intransigeant. Il s'oppose avec hardiesse aux exigences des représentants du gouvernement anticlérical de {{noble|Victor-Emmanuel II d'Italie}}<ref>{{Ouvrage|auteur1=de T'Serclaes|titre=Le Pape {{noble-|Léon XIII}}, t. 1|lieu=Lille|éditeur=Desclée, De Brouwer|année=1894|passage=164, Lettre au marquis Pepoli, du 21 février 1863}}.</ref> et condamne dans ses mandements les erreurs modernes<ref>{{Ouvrage|titre=Œuvres Pastorales de S. E. le Cardinal Joachim Pecci|lieu=Lille|éditeur=Soc. St Augustin, Desclée|année=1888}}.</ref> dans la ligne du [[Syllabus (catholicisme)|''Syllabus'']] de {{noble|Pie IX}} dont il avait d'ailleurs demandé la rédaction<ref>{{Ouvrage|auteur1=Abbé Pierre Hourat|titre=Le « Syllabus »|sous-titre=étude documentaire|lieu=Paris|éditeur=Bloud|année=1904|passage=7-8}}.</ref>. En septembre 1877, il est nommé [[camerlingue|cardinal camerlingue]] de la Sainte Église romaine. |

Devenu citoyen italien, le cardinal Pecci est un pasteur que l'on qualifierait aujourd'hui d'intransigeant. Il s'oppose avec hardiesse aux exigences des représentants du gouvernement anticlérical de {{noble|Victor-Emmanuel II d'Italie}}<ref>{{Ouvrage|auteur1=de T'Serclaes|titre=Le Pape {{noble-|Léon XIII}}, t. 1|lieu=Lille|éditeur=Desclée, De Brouwer|année=1894|passage=164, Lettre au marquis Pepoli, du 21 février 1863}}.</ref> et condamne dans ses mandements les erreurs modernes<ref>{{Ouvrage|titre=Œuvres Pastorales de S. E. le Cardinal Joachim Pecci|lieu=Lille|éditeur=Soc. St Augustin, Desclée|année=1888}}.</ref> dans la ligne du [[Syllabus (catholicisme)|''Syllabus'']] de {{noble|Pie IX}} dont il avait d'ailleurs demandé la rédaction<ref>{{Ouvrage|auteur1=Abbé Pierre Hourat|titre=Le « Syllabus »|sous-titre=étude documentaire|lieu=Paris|éditeur=Bloud|année=1904|passage=7-8}}.</ref>. En septembre 1877, il est nommé [[camerlingue|cardinal camerlingue]] de la Sainte Église romaine. |

||

| Ligne 81 : | Ligne 83 : | ||

{{section à sourcer|date=juillet 2023}}[[Fichier:Leo XIII.jpg|vignette|gauche|Le pape {{noble-|Léon XIII}}.]] |

{{section à sourcer|date=juillet 2023}}[[Fichier:Leo XIII.jpg|vignette|gauche|Le pape {{noble-|Léon XIII}}.]] |

||

{{Article détaillé|Conclave de 1878}} |

{{Article détaillé|Conclave de 1878}} |

||

Après la mort de Pie IX, le cardinal Pecci est très rapidement élu [[pape]] le {{Date|20|février|1878}}, à l'âge de 67 ans, au [[s: |

Après la mort de Pie IX, le cardinal Pecci est très rapidement élu [[pape]] le {{Date|20|février|1878}}, à l'âge de 67 ans, au [[s:Le Conclave de Léon XIII|troisième tour de l'élection]] qui se tint dans l'enceinte du Vatican. Ce [[conclave de 1878]], réunissant 62 cardinaux, le choisit peut-être en raison de sa santé fragile et de son âge, la majorité des cardinaux souhaitant un pape de transition après le long règne de son prédécesseur<ref>[[Maurice Larkin]], ''L'Église et l'État en France. 1905 : la crise de la séparation'', Privat, 2004, {{p.|28}}.</ref>. Il avait aussi la réputation d'avoir « [graduellement] mis au point une pensée personnelle » et d'avoir « un sens des réalités contemporaines »<ref name=":11">{{Ouvrage|auteur1=Yves Chiron|titre=Histoire des conclaves|passage=145-148|éditeur=Perrin|date=2013|isbn=978-2262023089}}</ref>. |

||

Il prend le nom de Léon XIII en reconnaissance pour ses prédécesseurs [[Léon XII]] et saint [[Léon Ier (pape)|Léon |

Il prend le nom de Léon XIII en reconnaissance pour ses prédécesseurs [[Léon XII]] et saint [[Léon Ier (pape)|Léon {{Ier}}]]. |

||

Après le long pontificat de [[Pie IX]] (1846-1878), d'abord assez libéral puis très conservateur après le virage des [[Printemps des peuples|révolutions de 1848]], et par ailleurs à l'origine du [[Premier concile œcuménique du Vatican|Concile de Vatican I]] (1870) ayant proclamé l'[[infaillibilité pontificale]], l' |

Après le long pontificat de [[Pie IX]] (1846-1878), d'abord assez libéral puis très conservateur et dogmatique après le virage des [[Printemps des peuples|révolutions de 1848]], et par ailleurs à l'origine du [[Premier concile œcuménique du Vatican|Concile de Vatican I]] (1870) ayant proclamé l'[[infaillibilité pontificale]], l'Église catholique et les fidèles découvrent la figure intellectuelle, diplomate et modérée qu'est Léon XIII. Alors que l'on craint pour sa santé au début de son pontificat, il déjoue tout pronostic et règnera pendant vingt-cinq ans, atteignant l'âge de 93 ans, inégalé depuis des siècles, et enterrant la plupart de ses électeurs. |

||

== Le pontificat == |

== Le pontificat == |

||

| Ligne 93 : | Ligne 95 : | ||

==== L'encylique ''Rerum novarum'' sur le catholicisme social ==== |

==== L'encylique ''Rerum novarum'' sur le catholicisme social ==== |

||

{{Article détaillé|Doctrine sociale de l'Église|Catholicisme social}} |

{{Article détaillé|Doctrine sociale de l'Église|Catholicisme social}} |

||

Sur les pas des [[catholicisme social|catholiques sociaux]], tel que [[Frédéric Ozanam]], il se saisit de la question ouvrière, tout d'abord par son appui à la [[Conférence de Berlin (1890)|Conférence internationale de Berlin]] en {{date-|mars 1890}}, puis dans l'encyclique ''[[Rerum novarum|Rerum Novarum]]'' du {{date|15|mai|1891}} |

Sur les pas des [[catholicisme social|catholiques sociaux]], tel que [[Frédéric Ozanam]], il se saisit de la question ouvrière, tout d'abord par son appui à la [[Conférence de Berlin (1890)|Conférence internationale de Berlin]] en {{date-|mars 1890}}, puis dans l'encyclique ''[[Rerum novarum|Rerum Novarum]]'' du {{date|15|mai|1891}}. Il y fustige {{citation|la concentration, entre les mains de quelques-uns, de l'industrie et du commerce devenus le partage d'un petit nombre d'hommes opulents et de [[Ploutocratie|ploutocrates]], qui imposent ainsi un joug presque servile à l'infinie multitude des [[Prolétariat|prolétaires]]}}, mais, tandis que [[Friedrich Engels]] publie les parties 2 et 3 de l'œuvre ''[[Le Capital]]'' de [[Karl Marx]], mort en 1883, {{noble-|Léon XIII}} condamne le [[marxisme]] comme une {{citation|peste mortelle}} pour la société. Dans ce document, {{noble-|Léon XIII}} critique également le [[libéralisme]] et son régime de concurrence effrénée qui réduit les ouvriers à la misère, mais rejette le [[socialisme]] qui veut abolir la propriété privée, droit naturel, et instaurer la lutte des classes. Il recommande ''l'association fraternelle'' des travailleurs et l'intervention de l'État pour régler les rapports entre patrons et ouvriers. |

||

En 1891, l'encyclique ''[[Rerum novarum]]'' est fondatrice du catholicisme social, évoquant les conditions de travail inhumaines de la classe ouvrière et les moyens pour les catholiques d’y remédier. |

En 1891, l'encyclique ''[[Rerum novarum]]'' est fondatrice du catholicisme social, évoquant les conditions de travail inhumaines de la classe ouvrière et les moyens pour les catholiques d’y remédier. |

||

| Ligne 108 : | Ligne 110 : | ||

L'encyclique ''[[Providentissimus Deus]]'', publiée en [[1893]], donna une impulsion aux [[études bibliques]], demandant aux catholiques de pratiquer l'[[exégèse]] pour réfuter les accusations d'erreur dans la Bible. Cette encyclique réaffirme clairement le principe de l'[[inerrance biblique]] énoncé lors du concile {{lnobr rom|Premier concile œcuménique du Vatican|Vatican I}}, et récuse la notion d'auteur pour les écrivains bibliques : la Bible, ayant Dieu pour auteur direct, ne peut contenir aucune erreur même concernant les faits scientifiques ou historiques<ref>{{Lien web |prénom1=Anthony |nom1=Feneuil |titre=Coran dicté, Bible inspirée ? Ce serait trop facile… |url=https://theconversation.com/coran-dicte-bible-inspiree-ce-serait-trop-facile-65212 |consulté le=2016-09-16}}.</ref>. Cette position sera remise en cause lors du concile {{lnobr rom|IIe concile œcuménique du Vatican|Vatican II}} avec la [[Constitution apostolique|constitution]] ''[[Dei Verbum]]''<ref>{{Chapitre|langue=en|auteur1=Denis Farfasfalvy|titre chapitre=The Treatment of Inerrancy in Dei Verbum|auteurs ouvrage=Matthew L. Lamb et Matthew Levering|titre ouvrage={{nobr rom|Vatican II}}: Renewal Within Tradition|éditeur=Oxford University Press|année=2008|isbn=9780195332681|passage=86-88}}</ref>. |

L'encyclique ''[[Providentissimus Deus]]'', publiée en [[1893]], donna une impulsion aux [[études bibliques]], demandant aux catholiques de pratiquer l'[[exégèse]] pour réfuter les accusations d'erreur dans la Bible. Cette encyclique réaffirme clairement le principe de l'[[inerrance biblique]] énoncé lors du concile {{lnobr rom|Premier concile œcuménique du Vatican|Vatican I}}, et récuse la notion d'auteur pour les écrivains bibliques : la Bible, ayant Dieu pour auteur direct, ne peut contenir aucune erreur même concernant les faits scientifiques ou historiques<ref>{{Lien web |prénom1=Anthony |nom1=Feneuil |titre=Coran dicté, Bible inspirée ? Ce serait trop facile… |url=https://theconversation.com/coran-dicte-bible-inspiree-ce-serait-trop-facile-65212 |consulté le=2016-09-16}}.</ref>. Cette position sera remise en cause lors du concile {{lnobr rom|IIe concile œcuménique du Vatican|Vatican II}} avec la [[Constitution apostolique|constitution]] ''[[Dei Verbum]]''<ref>{{Chapitre|langue=en|auteur1=Denis Farfasfalvy|titre chapitre=The Treatment of Inerrancy in Dei Verbum|auteurs ouvrage=Matthew L. Lamb et Matthew Levering|titre ouvrage={{nobr rom|Vatican II}}: Renewal Within Tradition|éditeur=Oxford University Press|année=2008|isbn=9780195332681|passage=86-88}}</ref>. |

||

[[Christoph Theobald]] |

[[Christoph Theobald]] pense que le cardinal [[Camillo Mazzella]] parlant des textes de la Bible comme « des choses et des assertions que Dieu a ''voulu faire écrire''<ref>Dans ''De virtutibus infusis. Praelectionnes schalistico-dogmaticae'', {{3e}} éd., Rome 1884, p. 526, cité par C. Theobald, dans « L'apologétique historique d'Affred Loisy » paru dans les ''Études historiques'' qui suivent la première édition du manuscrit inédit de Loisy, ''La crise de la foi dans le temps présent'', Brepols, Tornhout, 2010, p. 587-693, p. 623.</ref>. », a fortement influencé cette encyclique, de même que le cardinal [[Johann Baptist Franzelin]]. Dans la mesure où celle-ci, estime Theobald, considère que Dieu est « l'auteur littéraire » des Écritures et que « leur inspiration s'étend à toutes leurs parties », il conclut que cette école dite « romaine », dont font partie Mazzella ou encore [[Louis Billot]], dont l'influence marque le texte, « prend des allures franchement [[fondamentalisme|fondamentalistes]]<ref>C. Theobald, article cité, p. 626.</ref>. » C'est à ces conceptions que se heurtèrent, quelques années plus tard, [[Marie-Joseph Lagrange]] et surtout [[Alfred Loisy]] acteurs emblématiques de la [[crise moderniste]]<ref>cf. par ex. {{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Bernard|nom1=Montagnes|titre=Le père Lagrange, 1855-1938|sous-titre=l'exégèse catholique dans la crise moderniste|éditeur=Cerf|année=1995|pages totales=246|isbn=978-2-204-05131-6|lire en ligne=https://books.google.be/books?id=ee-KMQEACAAJ|consulté le=2019-10-21}}</ref>. |

||

[[Émile Poulat]] note cependant que {{noble-|Léon XIII}}, en 1903, peu avant de mourir, décida de dessaisir le [[Saint Office|Saint-Office]] et l'[[Index librorum prohibitorum|Index]] de la dénonciation portée contre Loisy par le Cardinal français [[François-Marie-Benjamin Richard|Richard]], instituant une « Commission internationale pour les questions bibliques » dont Loisy considéra les membres comme « à peu près tous honnêtes<ref>É. Poulat, ''Histoire, dogme et critique dans la crise moderniste'', Albin-Michel, Paris, 1996, p. 333.</ref>. » L'abbé Loisy sera néanmoins destitué de sa chaire d’exégèse biblique à l'[[École française de Rome]] dès 1893. |

[[Émile Poulat]] note cependant que {{noble-|Léon XIII}}, en 1903, peu avant de mourir, décida de dessaisir le [[Saint Office|Saint-Office]] et l'[[Index librorum prohibitorum|Index]] de la dénonciation portée contre Loisy par le Cardinal français [[François-Marie-Benjamin Richard|Richard]], instituant une « Commission internationale pour les questions bibliques » dont Loisy considéra les membres comme « à peu près tous honnêtes<ref>É. Poulat, ''Histoire, dogme et critique dans la crise moderniste'', Albin-Michel, Paris, 1996, p. 333.</ref>. » L'abbé Loisy sera néanmoins destitué de sa chaire d’exégèse biblique à l'[[École française de Rome]] dès 1893. |

||

| Ligne 117 : | Ligne 119 : | ||

==== Les encycliques sur les relations entre la société civile et religion ==== |

==== Les encycliques sur les relations entre la société civile et religion ==== |

||

'''La condamnation du divorce'''. Dès En 1880, Léon XIII publia ''[[Arcanum divinæ|Arcanum Divinae]]'', une première encyclique sur le [[mariage]], qui veut en rappeler le sens authentique et s’attacher à condamner le divorce. Le XIX |

'''La condamnation du divorce'''. Dès En 1880, Léon XIII publia ''[[Arcanum divinæ|Arcanum Divinae]]'', une première encyclique sur le [[mariage]], qui veut en rappeler le sens authentique et s’attacher à condamner le divorce. Le {{s-|XIX}} assiste à une cristallisation ample et ouverte de remise en cause du mariage chrétien et de séparation de plus en plus marquée de route entre l’Église catholique et les États. En France par exemple, si la révolution promulgua une loi sur le [[divorce]] en 1792 abrogée en 1816, le sujet redevint d’actualité, le rétablissant en 1884. |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

* ''[[Diuturnum]]''<ref name=":5">{{Lien web |auteur=Site Internet du Vatican |titre=Léon XIII - Documents - Encycliques |url=https://www.vatican.va/content/leo-xiii/fr/encyclicals.index.html}}</ref>, parfois appelée ''Diuturnum illud'', en 1881, qui traite de l'origine du pouvoir civil ; |

* ''[[Diuturnum]]''<ref name=":5">{{Lien web |auteur=Site Internet du Vatican |titre=Léon XIII - Documents - Encycliques |url=https://www.vatican.va/content/leo-xiii/fr/encyclicals.index.html}}</ref>, parfois appelée ''Diuturnum illud'', en 1881, qui traite de l'origine du pouvoir civil ; |

||

* ''[[Immortale Dei]]''<ref name=":5" />, en [[1885]], sur les rapports entre l'Église et l'État ; |

* ''[[Immortale Dei]]''<ref name=":5" />, en [[1885]], sur les rapports entre l'Église et l'État ; |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Les thèmes abordés sont essentiellement l'origine divine du pouvoir, l'attitude que les dirigeants devraient suivre pour se conformer à l'enseignement de l’Église, la reconnaissance de diverses formes de gouvernement (dont la démocratie), la dénonciation de diverses écoles de pensée et philosophies ([[laïcisme]], [[libéralisme]], [[Naturalisme (philosophie)|naturalisme]], [[socialisme]], [[communisme]]), les réflexions sur la séparation de l’Église et de l’État, ou encore l'implication des laïcs dans la vie civile. |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Les thèmes abordés sont essentiellement l'origine divine du pouvoir, l'attitude que les dirigeants devraient suivre pour se conformer à l'enseignement de |

||

| ⚫ | |||

'''La condamnation de la franc-maçonnerie |

'''La condamnation de la franc-maçonnerie'''. En avril 1884, Léon XIII publiera aussi l'[[encyclique]] ''[[Humanum Genus]]'' contre la [[franc-maçonnerie]], dans laquelle il énumère les nombreuses condamnations de celle-ci par ses prédécesseurs, constituant en cela un autre volet du manifeste catholique du contre-modernisme. Cette condamnation restera constante par la suite<ref>{{Article|auteur1=Véronique Jacquier|titre=Les papes contre la franc-maçonnerie|périodique=France Catholique|date=3 juin 2021|lire en ligne=https://www.france-catholique.fr/Les-papes-contre-la-franc-maconnerie.html}}</ref>, notamment par la note publiée en 1983 par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi<ref>{{Lien web |auteur=Saint-Siège, Congrégation pour la Doctrine de la Foi |titre=Déclaration sur l'incompatibilité entre l'appartenance à l'Église et la franc-maçonnerie |url=https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19831126_declaration-masonic_fr.html |date=26 novembre 1983}}.</ref>. |

||

'''La condamnation de l'esclavage et de la traite humaine |

'''La condamnation de l'esclavage et de la traite humaine'''. Enfin, en 1899, il rappelle dans l'encyclique ''[[In Plurimis]]'' l'opposition du christianisme à l'esclavage et la traite humaine, en opposition avec la dignité de tout baptisé, notamment au Brésil, mais aussi au Soudan et à Zanzibar. En gratitude pour l'engagement de l'impératrice du Brésil [[Isabelle du Brésil|Isabelle]] contre l'esclavage, Léon XIII avait déjà remis à celle-ci en 1888 la distinction papale de l'une « [[rose d'or]] »<ref>{{Lien web |auteur=Aleteia |titre=Pourquoi le Pape offre-t-il des roses dorées chaque année ? |url=https://fr.aleteia.org/2017/05/12/connaissiez-vous-lhistoire-du-cadeau-du-pape-a-notre-dame-de-fatima/ |date=16 mars 2023}}.</ref>. |

||

==== Quelques autres encycliques ==== |

==== Quelques autres encycliques ==== |

||

| Ligne 139 : | Ligne 139 : | ||

==== La question romaine ==== |

==== La question romaine ==== |

||

À la suite de l'occupation des anciens États pontificaux et de Rome elle-même par les troupes italiennes en 1870, et tout comme son prédécesseur Pie IX, {{noble-|Léon XIII}} s'affirme [[Prisonnier du Vatican]], revendiquant ainsi ses droits à la [[Temporel et spirituel|souveraineté temporelle]] sur les États pontificaux toujours considérés comme usurpée par {{noble|Victor-Emmanuel II d'Italie}} décédé quelques semaines avant son élection et auquel a succédé son fils {{noble|Humbert Ier d'Italie}}. |

|||

Le {{date|20|septembre|1900}}, {{noble-|Léon XIII}} dissout officiellement les [[États pontificaux]], mettant ainsi la [[papauté]] en accord avec la réalité politique. |

Le {{date|20|septembre|1900}}, {{noble-|Léon XIII}} dissout officiellement les [[États pontificaux]], mettant ainsi la [[papauté]] en accord avec la réalité politique. |

||

| Ligne 146 : | Ligne 146 : | ||

==== La création de cardinaux ==== |

==== La création de cardinaux ==== |

||

{{Article détaillé |

{{Article détaillé|Liste des cardinaux créés par Léon XIII|Évolution du Collège cardinalice sous le pontificat de Léon XIII}} |

||

Au cours de son pontificat, Léon XIII a créé 147 [[Cardinal (religion)|cardinaux]] au cours de 27 [[Consistoire (catholicisme)|consistoires]]. Si la plupart étaient d'origine italienne, il créa une vingtaine de cardinaux français, dont les plus connus furent le [[Louis-Édouard Pie|cardinal Pie]] et le [[Charles Lavigerie|cardinal Lavigerie]]. |

Au cours de son pontificat, Léon XIII a créé 147 [[Cardinal (religion)|cardinaux]] au cours de 27 [[Consistoire (catholicisme)|consistoires]]. Si la plupart étaient d'origine italienne, il créa une vingtaine de cardinaux français, dont les plus connus furent le [[Louis-Édouard Pie|cardinal Pie]] et le [[Charles Lavigerie|cardinal Lavigerie]]. |

||

| Ligne 158 : | Ligne 158 : | ||

Dans cet élan, le pape Léon XIII instaure également : |

Dans cet élan, le pape Léon XIII instaure également : |

||

* une [[Comité pontifical des sciences historiques|Commission cardinalice pour l’étude des sciences historiques]] (transformée en 1954 par [[Pie XII]] en [[Comité pontifical des sciences historiques]]), |

* une [[Comité pontifical des sciences historiques|Commission cardinalice pour l’étude des sciences historiques]] (transformée en 1954 par [[Pie XII]] en [[Comité pontifical des sciences historiques]]), |

||

* l'[[École vaticane de paléographie, de diplomatique et d'archivistique|École vaticane de paléographie, diplomatique et archivistique]], le |

* l'[[École vaticane de paléographie, de diplomatique et d'archivistique|École vaticane de paléographie, diplomatique et archivistique]], le {{date-|1er mai 1884}}, destinée à former des spécialistes en paléographie et en histoire comparée, une sorte d'[[École nationale des chartes|école des Chartes]], et dont la direction est confiée en premier lieu à [[Isidoro Carini]]. |

||

Les papes suivants poursuivront et étendront l'accès aux Archives<ref name=":6" />. |

Les papes suivants poursuivront et étendront l'accès aux Archives<ref name=":6" />. |

||

==== La révision de l'index (des livres interdits) ==== |

==== La révision de l'index (des livres interdits) ==== |

||

Instauré à l'issue du [[concile de Trente]] (1545-1563), [[Index librorum prohibitorum|l'Index]] était une liste d'ouvrages éditée par Rome que les catholiques n'étaient pas autorisés à lire, parce qu'immoraux ou contraires à la foi catholique. Si Pie IX en restreignit déjà sa portée, Léon XIII entreprit une révision importante avec l’''Index leonianus |

Instauré à l'issue du [[concile de Trente]] (1545-1563), [[Index librorum prohibitorum|l'Index]] était une liste d'ouvrages éditée par Rome que les catholiques n'étaient pas autorisés à lire, parce qu'immoraux ou contraires à la foi catholique. Si Pie IX en restreignit déjà sa portée, Léon XIII entreprit une révision importante avec l’''Index leonianus'', formalisée par la constitution apostolique ''{{lien|lang=en|Officiorum ac Munerum}}''<ref>{{Lien web |auteur=Vatican |titre=Léon XIII - Documents - Constitutions Apostoliques |url=https://www.vatican.va/content/leo-xiii/la/apost_constitutions/documents/hf_l-xiii_apc_18970125_officiorum-ac-munerum.html}}</ref> du 25 janvier 1897, restructurant, adoucissant et simplifiant l'Index, tant sur la méthode et les procédures que sur la liste elle-même<ref>{{Ouvrage|auteur1=Auguste-Marie-Félix Boudinhon (abbé)|titre=La Nouvelle législation de l'Index : texte et commentaire de la Constitution "Officiorum ac Munerum "|lieu=Paris|éditeur=Lethielleux|lire en ligne=https://archive.org/details/lanouvellelgis00boud/page/n9/mode/2up}}</ref>. |

||

=== Initiatives apostoliques === |

=== Initiatives apostoliques === |

||

==== Béatifications et canonisations ==== |

==== Béatifications et canonisations ==== |

||

{{Article détaillé|Liste des canonisations prononcées par Léon XIII}}Au cours de son pontificat, le pape Léon XIII a présidé 4 cérémonies de canonisations, proclamant un total de 27 saints donnés comme modèles et intercesseurs aux croyants. Si la plupart sont d'origine italienne, trois |

{{Article détaillé|Liste des canonisations prononcées par Léon XIII}}Au cours de son pontificat, le pape Léon XIII a présidé 4 cérémonies de canonisations, proclamant un total de 27 saints donnés comme modèles et intercesseurs aux croyants. Si la plupart sont d'origine italienne, trois Français parviennent aux « honneurs des autels » selon l'expression consacrée : saints [[Benoît-Joseph Labre]], [[Pierre Fourier]] et le plus connu des trois, saint [[Jean-Baptiste de La Salle|Jean-Baptiste de la Salle]], fondateur de l'ordre des [[Frères des écoles chrétiennes]], consacré à l'enseignement et à la pédagogie. |

||

==== La proclamation de quatre Docteurs de l'Église ==== |

==== La proclamation de quatre Docteurs de l'Église ==== |

||

Parmi les 35 [[Docteur de l'Église|Docteurs de l'Église]] reconnus comme tels par l'Église catholique, plusieurs le devinrent à partir des années 1830 (la dernière désignation remontant à 1754), essentiellement des français d'ailleurs (saints [[Pierre Damien]], saint [[Bernard de Clairvaux|Bernard]], [[Hilaire de Poitiers]], [[Alphonse de Liguori]] et [[François de Sales]]), et dans cette accélération de dynamique, quatre le furent sous le pontificat de Léon XIII<ref>{{Lien web |auteur=Sénevé (journal des aumôneries chrétiennes de l’École Normale Supérieure et de l’École Nationale des Chartes) |titre=Les Docteurs de l’Église |url=https://www.eleves.ens.fr/aumonerie/en_ligne/2122/Paques22-Les_Docteurs_de_l_Eglise.pdf |date=2022}}</ref>, tous [[Pères de l'Église]] : |

Parmi les 35 [[Docteur de l'Église|Docteurs de l'Église]] reconnus comme tels par l'Église catholique, plusieurs le devinrent à partir des années 1830 (la dernière désignation remontant à 1754), essentiellement des français d'ailleurs (saints [[Pierre Damien]], saint [[Bernard de Clairvaux|Bernard]], [[Hilaire de Poitiers]], [[Alphonse de Liguori]] et [[François de Sales]]), et dans cette accélération de dynamique, quatre le furent sous le pontificat de Léon XIII<ref>{{Lien web |auteur=Sénevé (journal des aumôneries chrétiennes de l’École Normale Supérieure et de l’École Nationale des Chartes) |titre=Les Docteurs de l’Église |url=https://www.eleves.ens.fr/aumonerie/en_ligne/2122/Paques22-Les_Docteurs_de_l_Eglise.pdf |date=2022}}</ref>, tous [[Pères de l'Église]] : |

||

* saint [[Cyrille de Jérusalem]] et saint [[Cyrille d'Alexandrie|Cyrille d’Alexandrie]] en 1882, |

* saint [[Cyrille de Jérusalem]] et saint [[Cyrille d'Alexandrie|Cyrille d’Alexandrie]] en 1882, |

||

* saint [[Jean Damascène]] en 1890, |

* saint [[Jean Damascène]] en 1890, |

||

| Ligne 179 : | Ligne 177 : | ||

==== L'approche unioniste avec les autres églises chrétiennes ==== |

==== L'approche unioniste avec les autres églises chrétiennes ==== |

||

Face à une mosaïque d’églises, l'action de Léon XIII envers l'Orient se développe dans une approche dite« unioniste », au sens d’un appel à l’union à Rome des églises orientales<ref name=":13" />{{,}}<ref name=":2">{{Article|auteur1=Durand, Jean-Dominique|titre=Les papes et la Terre sainte (1878-2013)|périodique=Relations internationales, vol. 173, no. 1|date=2018|lire en ligne=https://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2018-1-page-113.htm#no1|pages=113-132}}</ref>. |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Pour ce qui relève de la [[Terre sainte]], elle s’inscrit dans plusieurs dimensions : spirituelle, diplomatique, apostolique, désir d’ouverture au reste du monde et de connaissance. Le [[Patriarcat latin de Jérusalem]] a été restauré en 1847, un protectorat de la France à l’égard des [[Chrétiens d'Orient|chrétiens d’Orient]] s'est mis en place (à la suite de la [[guerre de Crimée]]), et les voyageurs ou pèlerins célèbres sont nombreux<ref>Comme illustré par exemple par les récits de voyage de l'écrivain [[Pierre Loti]], dont Galilée, publié en 1896, disponible su Gallica https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5773042w.</ref>.Une première étape fut franchie avec l’encyclique ''Sancta Dei civitas''<ref>{{Lien web |auteur=Vatican |titre=Léon XIII - Documents - Encycliques |url=https://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_03121880_sancta-dei-civitas.html |consulté le=3 décembre 1880}}</ref> du 3 décembre 1880 recommandant notamment aux catholiques de soutenir financièrement l’[[Œuvre d'Orient|Œuvre d’Orient]], fondée à Paris en 1856 et approuvée par Pie IX en 1858, et dont la mission est de venir en aide spirituellement et matériellement aux chrétiens d’Orient. Après l'accueil du [[Congrès eucharistique]] international à Jérusalem en 1893, où il se fit représenter par son [[Légat apostolique|légat]] le cardinal [[Benoît Langénieux]], Léon XIII publia deux autres lettres apostoliques : ''Praeclara gratulationis''<ref>{{Lien web |auteur=Vatican |titre=Léon XIII - Lettres apostoliques |url=https://www.vatican.va/content/leo-xiii/la/apost_letters/documents/hf_l-xiii_apl_18940620_praeclara-gratulationis.html |date=20 juin 1894}}</ref> du 20 juin 1894, qui reconnaissait la valeur des rites des Églises d’Orient puis ''[[Orientalium dignitas|Orientalium dignitas Ecclesiarum]]''<ref>{{Lien web |auteur=Vatican |titre=Léon XIII - Lettres apostoliques |url=https://www.vatican.va/content/leo-xiii/la/apost_letters/documents/hf_l-xiii_apl_18941130_orientalium-dignitas.html |date=30 novembre 1894}}</ref> du 30 novembre 1894. Enfin, six conférences patriarcales se tinrent à Rome du 24 octobre au 28 novembre 1894, présidées par le Pape en personne<ref name=":2" />. |

||

| ⚫ | |||

Par ailleurs, Léon XIII considère que le contexte politico-religieux marqué par le déclin de l'[[Empire ottoman]] et la formation de nouveaux États dans l’Europe danubienne et balkanique paraît favorable à des initiatives en direction des populations orthodoxes dont l’émancipation nationale s’accompagne en général de la revendication de l’autonomie ecclésiastique. Plusieurs initiatives voient le jour dont la reprise de liens diplomatiques avec la Russie |

Par ailleurs, Léon XIII considère que le contexte politico-religieux marqué par le déclin de l'[[Empire ottoman]] et la formation de nouveaux États dans l’Europe danubienne et balkanique paraît favorable à des initiatives en direction des populations orthodoxes dont l’émancipation nationale s’accompagne en général de la revendication de l’autonomie ecclésiastique. Plusieurs initiatives voient le jour dont la reprise de liens diplomatiques avec la Russie<ref name=":9">{{Lien web |langue=latin |auteur=Vatican - Léon XIII - Lettres apostoliques |titre=Epistola Apostolica SSMI D. N. Leonis XIII ad principes populosque universos, |

||

occasione sui iubilaei episcopalis |url=https://www.vatican.va/content/leo-xiii/la/apost_letters.index.html#apost_letters}}</ref> |

occasione sui iubilaei episcopalis |url=https://www.vatican.va/content/leo-xiii/la/apost_letters.index.html#apost_letters}}</ref>. Ces initiatives resteront sans réelle suite concrète dans le domaine des relations interconfessionnelles<ref name=":10">{{Lien web |auteur=Église catholique à Paris |titre=Catholiques et orthodoxes de Pie IX à Jean XXIII ({{1re}} partie) - Reprise d'un article du Bulletin de l'Œuvre d'Orient |url=https://dioceseparis.fr/catholiques-et-orthodoxes-de-pie.html |date=2016}}.</ref>, voire encore empreintes de polémiques. |

||

| ⚫ | |||

Enfin, en 1895, Léon XIII organisa la petite communauté des coptes uniates (environ 5 000 membres) en 3 diocèses de l'[[Église catholique copte|Église copte catholique]], administrés par le [[patriarche d'Alexandrie]] résidant au Caire. Ces coptes étaient issus de |

Enfin, en 1895, Léon XIII organisa la petite communauté des coptes uniates (environ 5 000 membres) en 3 diocèses de l'[[Église catholique copte|Église copte catholique]], administrés par le [[patriarche d'Alexandrie]] résidant au Caire. Ces coptes étaient issus de l'abandon en 1741 par un évêque copte (Athanase) de la doctrine [[Monophysisme|monophysique]] de l'Eglise pour adopter l'orthodoxie romaine<ref>{{Ouvrage|auteur1=El Hassan bin Talal|titre=Islam et Christianisme : entretien de Son Altesse Royale le Prince Hassan avec Madame Ghislaine Mathieu|éditeur=Brepols|année=1997|isbn=9782503831367}}</ref>. |

||

'''Médaille du pèlerin |

'''Médaille du pèlerin'''. Léon XIII, qui bénissait et encourageait les pèlerins sur le chemin des lieux saints, institua le 2 mai 1901, la médaille du pèlerin, en forme de croix de Terre Sainte, destinée à tous ceux qui effectuaient le saint pèlerinage, comme un signe visible d'une réalité atteinte, vécue et gravée dans leur cœur<ref name=":4">{{Lien web |auteur=Custodie de la Terre Sainte |titre=La médaille du pèlerin |url=https://www.custodia.org/fr/la-medaille-du-pelerin}}</ref>. |

||

==== Les relations avec les ordres religieux ==== |

==== Les relations avec les ordres religieux ==== |

||

| Ligne 196 : | Ligne 196 : | ||

Léon XIII authentifia la découverte des ossements retrouvés sous la cathédrale par l’archevêque de [[Saint-Jacques-de-Compostelle|Compostelle]] comme étant les reliques de [[Jacques de Zébédée|saint Jacques]]. Dans sa [[Lettre apostolique]] de 1884 ''Deus omnipotens'', il rappelle avec force détails l’origine de Compostelle, reposant sur « une tradition orale constante, répandue partout, qui remonte jusqu'aux temps apostoliques et confirmée d'ailleurs par des Lettres publiques de Nos Prédécesseurs », évoquant à plusieurs reprises la présence à Compostelle du tombeau de l’apôtre sans la mettre en doute<ref>{{Lien web |auteur=Institut de Recherche Jacquaire (IRJ) |titre=De Léon XIII à Benoît XVI, l’évolution du discours sur Compostelle |url=https://www.institut-irj.fr/De-Leon-XIII-a-Benoit-XVI-l-evolution-du-discours-sur-Compostelle_a102.amp.html |date=2010}}</ref>. |

Léon XIII authentifia la découverte des ossements retrouvés sous la cathédrale par l’archevêque de [[Saint-Jacques-de-Compostelle|Compostelle]] comme étant les reliques de [[Jacques de Zébédée|saint Jacques]]. Dans sa [[Lettre apostolique]] de 1884 ''Deus omnipotens'', il rappelle avec force détails l’origine de Compostelle, reposant sur « une tradition orale constante, répandue partout, qui remonte jusqu'aux temps apostoliques et confirmée d'ailleurs par des Lettres publiques de Nos Prédécesseurs », évoquant à plusieurs reprises la présence à Compostelle du tombeau de l’apôtre sans la mettre en doute<ref>{{Lien web |auteur=Institut de Recherche Jacquaire (IRJ) |titre=De Léon XIII à Benoît XVI, l’évolution du discours sur Compostelle |url=https://www.institut-irj.fr/De-Leon-XIII-a-Benoit-XVI-l-evolution-du-discours-sur-Compostelle_a102.amp.html |date=2010}}</ref>. |

||

C'est la reprise des [[Chemins de Compostelle|voyages vers saint Jacques de Compostelle]], qui s'accéléreront particulièrement suite |

C'est la reprise des [[Chemins de Compostelle|voyages vers saint Jacques de Compostelle]], qui s'accéléreront particulièrement à la suite de la visite sur place du pape [[Jean-Paul II]] en 2010. |

||

=== La diplomatie === |

=== La diplomatie === |

||

Le souverain pontife doit |

Le souverain pontife doit compter avec l'[[anticléricalisme]] français qui expulse les [[Congrégation religieuse|congrégations]], le ''[[Kulturkampf]]'' prussien qui tente de mettre sous tutelle de l'État les catholiques allemands, la méfiance de l'Italie mais aussi par exemple l'instabilité politique chronique de l'Espagne. Dans tous ces pays de longue tradition chrétienne en voie de [[Laïcité|laïcisation]], le pouvoir du [[clergé]] est combattu, tandis que des théories révolutionnaires prônant la violence telles que le [[nihilisme russe]] ou l'[[anarchisme]], se développent. L'autorité est aussi largement agressée : le [[Alexandre II de Russie|tsar de Russie {{noble-|Alexandre II}}]] est assassiné en 1881, l'[[Elisabeth d’Autriche|impératrice d'Autriche]] en 1898, le [[Humbert Ier (roi d'Italie)|roi d'Italie]] en 1900. |

||

==== Relations du Saint-Siège avec la France ==== |

==== Relations du Saint-Siège avec la France ==== |

||

| Ligne 209 : | Ligne 209 : | ||

L'opposition aux directives du pape, sans être majoritaire dans une Église de France profondément marquée par l'école ultramontaine ([[Louis-Édouard Pie]], [[Louis-Gaston de Ségur]], [[Louis Veuillot]], entre autres), influença néanmoins un certain nombre de catholiques ; ainsi, {{citation|les dames dévotes de Bretagne et d'Anjou priaient pour la conversion du pape}}<ref>Anatole France, ''l'Église et la République'', 1904, réédité par BiblioLife, 2009, {{ISBN|978-1-110-86759-2}}, {{p.|30}}.</ref> ; certains vont même jusqu'à soutenir qu'au véritable {{noble-|Léon XIII}} on a substitué un sosie ; ''[[Les Caves du Vatican]]'' contiennent une allusion à cette fable qu'on a répétée avec {{noble|Paul VI}}. La [[Pauline de Broglie, comtesse de Pange|comtesse de Pange]] raconte<ref>Comtesse de Pange, ''Comment j'ai vu 1900'', Bernard Grasset, 1962.</ref> que son père, le [[Victor de Broglie (1846-1906)|duc de Broglie]], a coutume d'inviter à déjeuner une ou deux fois par an les curés du voisinage ; l'un d'eux, un peu échauffé par le vin de champagne dont il n'a pas l'habitude, n'hésite pas à lancer au dessert un : {{citation|Et quand je pense à ce monstre de pape !}}, qu'il refuse de retirer. |

L'opposition aux directives du pape, sans être majoritaire dans une Église de France profondément marquée par l'école ultramontaine ([[Louis-Édouard Pie]], [[Louis-Gaston de Ségur]], [[Louis Veuillot]], entre autres), influença néanmoins un certain nombre de catholiques ; ainsi, {{citation|les dames dévotes de Bretagne et d'Anjou priaient pour la conversion du pape}}<ref>Anatole France, ''l'Église et la République'', 1904, réédité par BiblioLife, 2009, {{ISBN|978-1-110-86759-2}}, {{p.|30}}.</ref> ; certains vont même jusqu'à soutenir qu'au véritable {{noble-|Léon XIII}} on a substitué un sosie ; ''[[Les Caves du Vatican]]'' contiennent une allusion à cette fable qu'on a répétée avec {{noble|Paul VI}}. La [[Pauline de Broglie, comtesse de Pange|comtesse de Pange]] raconte<ref>Comtesse de Pange, ''Comment j'ai vu 1900'', Bernard Grasset, 1962.</ref> que son père, le [[Victor de Broglie (1846-1906)|duc de Broglie]], a coutume d'inviter à déjeuner une ou deux fois par an les curés du voisinage ; l'un d'eux, un peu échauffé par le vin de champagne dont il n'a pas l'habitude, n'hésite pas à lancer au dessert un : {{citation|Et quand je pense à ce monstre de pape !}}, qu'il refuse de retirer. |

||

Prérogative du Saint-Siège, Léon XIII éleva 22 églises comme [[Basilique (christianisme)|basiliques mineures]] en France, ce qui leur donna un titre honorifique et une dignité particulière<ref>{{Lien web |langue=fr |auteur=Laurent Ridel |titre=Les basiliques, des églises mal comprises |url=https://decoder-eglises-chateaux.fr/les-basiliques-eglises-mal-comprises/ |date=2020 |consulté le=2 septembre 2023}}</ref> au sein des [[Église (édifice)|églises]] et des [[ |

Prérogative du Saint-Siège, Léon XIII éleva 22 églises comme [[Basilique (christianisme)|basiliques mineures]] en France, ce qui leur donna un titre honorifique et une dignité particulière<ref>{{Lien web |langue=fr |auteur=Laurent Ridel |titre=Les basiliques, des églises mal comprises |url=https://decoder-eglises-chateaux.fr/les-basiliques-eglises-mal-comprises/ |date=2020 |consulté le=2 septembre 2023}}</ref> au sein des [[Église (édifice)|églises]] et des [[cathédrale]]s. |

||

{{Article détaillé|Liste des basiliques catholiques en France}} |

{{Article détaillé|Liste des basiliques catholiques en France}} |

||

| Ligne 226 : | Ligne 226 : | ||

==== Relations du Saint-Siège avec l'Empire russe ==== |

==== Relations du Saint-Siège avec l'Empire russe ==== |

||

Léon XIII a marqué une politique de détente et de rapprochement avec la Russie, notamment par la signature d'accords diplomatiques dès 1880, la reconnaissance des saints slaves Cyrille et Méthode comme docteurs de l'Eglise<ref name=":13">{{Article|auteur1=PETTINAROLI, Laura|titre=Chapitre 2. La diplomatie vaticane à l’épreuve russe In : La politique russe du Saint-Siège (1905-1939)|périodique=Publications de l’École française de Rome|date=2015|lire en ligne=https://books.openedition.org/efr/2973?lang=fr}}</ref>. Il en résultera une détente notable des relations entre l'empire russe er le Saint-Siège. |

|||

| ⚫ | Au début de son pontificat, {{noble-|Léon XIII}} envoie une missive au ton conciliant |

||

Cette action diplomatique n'empêcha pas par ailleurs le pape de condamner dans une des premières encycliques, ''Quod Apostolici muneris'', publiée 28 décembre 1878, le [[socialisme]], le [[communisme]] et le [[nihilisme]], déclarés alors comme erreurs modernes. Si ces idées gagnent du terrain dans l'empire russe, l'encyclique reste générique et ne pose pas de lien explicite avec la Russie. |

|||

| ⚫ | Au début de son pontificat, {{noble-|Léon XIII}} envoie une missive au ton conciliant au tsar {{noble|Alexandre II de Russie}}, dans laquelle il rappelle à son bon souvenir l'existence de ses sujets de confession catholique qui souhaitent vivre en loyaux sujets de l'Empire. L'empereur répond tout aussi courtoisement, promettant que ses sujets catholiques disposeront des mêmes droits que les autres. Les relations entre {{noble|Pie IX}} et la [[Russie]] ayant été exécrables à cause de la question polonaise et rompues depuis 1870, et dans un contexte d'attentats contre des souverains,. |

||

[[Fichier:XIII.Leopápa1.jpg|vignette|gauche|{{noble-|Léon XIII}} vers 1903.]] |

[[Fichier:XIII.Leopápa1.jpg|vignette|gauche|{{noble-|Léon XIII}} vers 1903.]] |

||

À plusieurs reprises, {{noble-|Léon XIII}} fait lire des lettres en chaire, contre ces attentats. En réponse, des sièges épiscopaux reçoivent enfin l'approbation impériale et sont pourvus. Mais la question polonaise n'évolue guère : le [[Saint-Siège]] juge inacceptable l'usage du [[russe]] — langue administrative de l'Empire récemment imposée en Pologne — dans l'enseignement et le catéchisme. Plus encore, des [[Ruthènes]] en majorité [[Églises catholiques orientales|uniates]] ont été obligés de se placer sous la juridiction canonique de l'[[Église orthodoxe]]. |

|||

Lorsqu'{{noble-|Alexandre II}} est assassiné, {{noble-|Léon XIII}} envoie, en [[1881]], au couronnement du nouveau tsar {{noble|Alexandre III de Russie|-}} un prélat de haut rang pour le représenter<ref>{{Ouvrage|auteur1=Ticchi, Jean-Marc|titre=La représentation du Saint-Siège au couronnement des tsar Alexandre III (1883) et Nicolas II (1896): deux étapes dans les relations vaticano-russes|éditeur=Ecole Française de Rome|année=2006}}</ref>. {{noble-|Alexandre III}} reconnaissant demande au pape d'exhorter les évêques de Pologne à ne pas apporter leur soutien aux mouvements patriotes polonais et à l'agitation politique. |

|||

Les relations s'améliorent encore lorsque {{noble-|Léon XIII}} use de son influence pour rapprocher la [[Russie]] de la France. En effet, le pape voit d'un mauvais œil la création de la [[Triplice]], qui réunit une [[Italie]] gouvernée par un ministère de gauche anti-clérical et tenté par l'expérience voisine du ''[[Kulturkampf]]'' de [[Otto von Bismarck|Bismarck]], un [[Autriche-Hongrie|Empire austro-hongrois]] miné par les nationalismes et un nouvel [[Empire allemand]] qui a chassé les congrégations de son pays et promulgué des lois anti-catholiques. D'un autre côté, si le régime politique de la France est jugé insatisfaisant et instable, la Russie a besoin des capitaux français pour se développer et pour se défendre d'une Allemagne trop orgueilleuse à ses frontières, et tandis que la France souhaite sortir de son isolement diplomatique et contrecarrer la puissance de la [[Triplice]]. |

|||

Après la mort d'{{noble-|Alexandre III}} en 1894, la question des [[Églises catholiques orientales|uniates]] et de la langue en Pologne est réglée. Un accord de 1896 permet la fondation de nouveaux [[diocèse]]s catholiques dans tout l'Empire. Dans une dynamique de développement du catholicisme<ref>{{Article|auteur1=PETTINAROLI, Laura|titre=Prêtres et religieuses français en Russie : Impact religieux, culturel et social de la présence d’un clergé catholique étranger dans l’Empire (1890-1917)|périodique=La France et les Français en Russie : Nouvelles sources et approches (1815-1917)|volume=Paris : Publications de l’École nationale des chartes|date=2011|lire en ligne=https://books.openedition.org/enc/1277?lang=fr}}</ref>, le nouveau tsar {{noble|Nicolas II de Russie|-}} facilite le financement de la gestion du [[académie impériale de théologie de Saint-Pétersbourg|grand séminaire catholique de Saint-Pétersbourg]], des églises catholiques sont construites dans les grandes villes commerçantes de Russie, tandis qu'en Pologne les derniers sièges épiscopaux vacants sont pourvus. |

|||

La [[nonciature apostolique|nonciature]] de [[Saint-Pétersbourg]] ne rouvre pas. |

|||

==== Relations du Saint-Siège avec le Royaume-Uni ==== |

==== Relations du Saint-Siège avec le Royaume-Uni ==== |

||

Depuis le milieu du XIX |

Depuis le milieu du {{s-|XIX}}, l'Angleterre est traversée par un mouvement de conversion, dit le [[Mouvement d'Oxford]], autour du [[John Henry Newman|cardinal Newman]]. |

||

Dans ce contexte, après avant mandaté l'expertise d'un groupe d'experts réunis autour du cardinal [[Camillo Mazzella]], Léon XIII clarifie la position de l'Église vis-à-vis de l'[[anglicanisme]]<ref>Bulle apostolique ''Apostolicæ Curæ'', 1896.</ref> par la lettre apostolique [[Apostolicae curae|Apostolicae Curae]] du 13 septembre 1896. Ainsi donc, il déclare nul le rite d'ordination sacerdotal anglican. |

Dans ce contexte, après avant mandaté l'expertise d'un groupe d'experts réunis autour du cardinal [[Camillo Mazzella]], Léon XIII clarifie la position de l'Église vis-à-vis de l'[[anglicanisme]]<ref>Bulle apostolique ''Apostolicæ Curæ'', 1896.</ref> par la lettre apostolique [[Apostolicae curae|Apostolicae Curae]] du 13 septembre 1896. Ainsi donc, il déclare nul le rite d'ordination sacerdotal anglican. |

||

En juin 1902, le jeune évêque [[Rafael Merry del Val|Merry del Val]] représenta le pape au couronnement d’[[Édouard VII|Edouard VII]] à Londres |

En juin 1902, le jeune évêque [[Rafael Merry del Val|Merry del Val]] représenta le pape au couronnement d’[[Édouard VII|Edouard VII]] à Londres<ref name=":8" />. Il était alors âgé de 34 ans, et connaîtra une brillante carrière notamment comme secrétaire d'Etat de saint Pie X. |

||

==== Relations avec l'Espagne ==== |

==== Relations avec l'Espagne ==== |

||

| Ligne 257 : | Ligne 263 : | ||

Léon XIII s'intéresse aux développements de l'Eglise catholique en Asie. |

Léon XIII s'intéresse aux développements de l'Eglise catholique en Asie. |

||

'''Inde -''' La [[lettre apostolique]] ''[[Humanae Salutis (Léon XIII)|Humanae salutis]]'' |

'''Inde -''' La [[lettre apostolique]] ''[[Humanae Salutis (Léon XIII)|Humanae salutis]]''<ref>{{Lien web |langue=latin |auteur=Vatican - Léon XIII - Lettres apostoliques |titre=Litterae Apostolicae SS. D.N. Leonis XIII de hierarchica episcopali in Indiis orientalibus instituenda |url=https://www.vatican.va/content/leo-xiii/la/apost_letters/documents/hf_l-xiii_apl_18860901_humanae-salutis.html}}</ref> datée du {{date-|1er septembre 1886}} établit la hiérarchie catholique en [[Inde]], alors sous [[Raj britannique|domination anglaise]]. Quelques années plus tard, l'encyclique ''[[Ad extremas|Ad Orientis extremas oras]]''<ref>{{Lien web |langue=latin |auteur=Vatican - Léon XIII -Encycliques |titre=Epistola SSMI D.N. Leonis XIII de collegiis clericorum in Indiis Orientalibus instituendis |url=https://www.vatican.va/content/leo-xiii/la/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_24061893_ad-extremas.html}}</ref>(24 juin 1893) poursuit l'œuvre d'évangélisation dans ce pays en mettant l'accent sur la fondation de séminaires pour la formation d’un clergé autochtone ainsi que sur l'extension de postes missionnaires dans les régions non-chrétiennes du pays. |

||

À partir des [[années 1880]], {{noble-|Léon XIII}} relance des [[Missions catholiques |

À partir des [[années 1880]], {{noble-|Léon XIII}} relance des [[Missions catholiques aux XIXe et XXe siècles|missions pontificales]] en [[Extrême-Orient]] et y noue des relations diplomatiques<ref>{{ouvrage|auteur=[[Olivier Sibre]]|titre=La Saint-Siège et l'Extrême-Orient (Chine, Corée, Japon) : de {{noble-|Léon XIII}} à {{noble-|Pie XII}} (1880-1952)|éditeur=École française de Rome|date=2012|isbn=978-2-7283-0921-4}}.</ref>. |

||

'''Japon''' - Il rencontre [[Yamamoto Shinjiro]] qui est reçu en audience en tant que Japonais catholique. Il l'encourage à persévérer et répandre la foi catholique en son pays. {{noble|Benoît XV}} continuera son œuvre dans ce sens. |

'''Japon''' - Il rencontre [[Yamamoto Shinjiro]] qui est reçu en audience en tant que Japonais catholique. Il l'encourage à persévérer et répandre la foi catholique en son pays. {{noble|Benoît XV}} continuera son œuvre dans ce sens. |

||

| Ligne 268 : | Ligne 274 : | ||

* Le 4 août 1880, en application de la politique de relance des études thomistes, [[Thomas d'Aquin|saint Thomas d’Aquin]] comme patron des Universités, des Académies et des Écoles catholiques<ref name=":3" />. |

* Le 4 août 1880, en application de la politique de relance des études thomistes, [[Thomas d'Aquin|saint Thomas d’Aquin]] comme patron des Universités, des Académies et des Écoles catholiques<ref name=":3" />. |

||

* En 1886 saint [[Jean de Dieu]] comme patron des malades et hôpitaux, patronage qui sera étendu en 1930 aux personnels infirmiers<ref>{{Lien web |titre=Saint Jean de Dieu |url=https://www.saintjeandedieu.fr/saint-jean-de-dieu/}}</ref>. |

* En 1886 saint [[Jean de Dieu]] comme patron des malades et hôpitaux, patronage qui sera étendu en 1930 aux personnels infirmiers<ref>{{Lien web |titre=Saint Jean de Dieu |url=https://www.saintjeandedieu.fr/saint-jean-de-dieu/}}</ref>. |

||

* En 1897, l'espagnol [[Pascal Baylon|saint Pascal Baylon]]<ref>{{Lien web |titre=Saint Pascal Baylon sur la base Nominis |url=https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1175/Saint-Pascal-Baylon.html}}</ref>, frère mineur du |

* En 1897, l'espagnol [[Pascal Baylon|saint Pascal Baylon]]<ref>{{Lien web |titre=Saint Pascal Baylon sur la base Nominis |url=https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1175/Saint-Pascal-Baylon.html}}</ref>, frère mineur du {{s-|XVI}}, comme patron des congrès et des associations eucharistiques<ref>{{Ouvrage|auteur1=Vaubourg, Marie-Mansuy|titre=Le patron des congrès et des oeuvres eucharistiques, saint Pascal Baylon, franciscain : sa vie, son patronage, son culte ({{2e}} édition revue et augmentée)|lieu=Paris|éditeur=Société Saint-Augustin|date=1911|lire en ligne=https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58122349/f111.item.r=leon%20xiii}}</ref>. |

||

=== La rencontre avec la future sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus === |

=== La rencontre avec la future sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus === |

||

| Ligne 277 : | Ligne 283 : | ||

[[Fichier:Pro Ecclesia et Pontifice (1971-1978 version) front 01.jpg|vignette|174x174px|Médaille {{Latin|Pro Ecclesia et Pontifice}}, instituée par Léon XIII.]] |

[[Fichier:Pro Ecclesia et Pontifice (1971-1978 version) front 01.jpg|vignette|174x174px|Médaille {{Latin|Pro Ecclesia et Pontifice}}, instituée par Léon XIII.]] |

||

Littéralement « Pour l’Église et pour le Pape », la distinction ''[[Pro Ecclesia et Pontifice]]'' a été instituée par Léon XIII le 17 juillet 1888 à l'occasion de son jubilé sacerdotal (50 ans de prêtrise), et étendue en 1898 pour récompenser des services rendus à l'Eglise catholique. Elle est en forme de croix grecque sur laquelle sont représentés saint Pierre et saint Paul, surmontés des armoiries pontificales. Le ruban est blanc et jaune, aux couleurs du Vatican. L’[[Zita de Bourbon-Parme|impératrice Zita]], la princesse [[Benedikte de Danemark]] et la reine [[Fabiola de Mora y Aragón|Fabiola de Belgique]] en furent des récipiendaires célèbres. |

Littéralement « Pour l’Église et pour le Pape », la distinction ''[[Pro Ecclesia et Pontifice]]'' a été instituée par Léon XIII le 17 juillet 1888 à l'occasion de son jubilé sacerdotal (50 ans de prêtrise), et étendue en 1898 pour récompenser des services rendus à l'Eglise catholique. Elle est en forme de croix grecque sur laquelle sont représentés saint Pierre et saint Paul, surmontés des armoiries pontificales. Le ruban est blanc et jaune, aux couleurs du Vatican. L’[[Zita de Bourbon-Parme|impératrice Zita]], la princesse [[Benedikte de Danemark]] et la reine [[Fabiola de Mora y Aragón|Fabiola de Belgique]] en furent des récipiendaires célèbres. |

||

=== Premier pape filmé === |

|||

| ⚫ | {{noble-|Léon XIII}} est le premier pape à avoir été filmé : en 1896, le cinéaste [[Vittorio Calcina]], représentant des [[Auguste et Louis Lumière|Frères Lumière]] en Italie, l'immortalise dans un évènement, probablement une messe, qui se déroule dans les [[jardins du Vatican]]<ref>{{Article|titre=La plus vieille vidéo du Pape enfin colorisée. Le résultat est stupéfiant !|périodique=Aleteia|date=26 octobre 2021|lire en ligne=https://fr.aleteia.org/2021/10/26/la-plus-vieille-video-du-pape-enfin-colorisee-le-resultat-est-stupefiant/}}</ref>. |

||

== La fin du pontificat == |

== La fin du pontificat == |

||

| Ligne 285 : | Ligne 294 : | ||

[[Fichier:Leone XIII balsamato.jpg|vignette|La dépouille embaumée du pape {{noble-|Léon XIII}} exposée dans la [[Basilique Saint-Pierre|Basilique Saint-Pierre de Rome]], lors de ses funérailles, le {{date-|25 juillet 1903}}.]] |

[[Fichier:Leone XIII balsamato.jpg|vignette|La dépouille embaumée du pape {{noble-|Léon XIII}} exposée dans la [[Basilique Saint-Pierre|Basilique Saint-Pierre de Rome]], lors de ses funérailles, le {{date-|25 juillet 1903}}.]] |

||

Le 6 juillet, on administre au pape une injection pour le soulager de la douleur qu'il ressent, alors qu'on rapporte que la pneumonie qu'il a contractée commence à se propager au poumon gauche. Le pape, qui avait un pouls imperceptible, a eu une nuit agitée et a dû recevoir de l'oxygène. Ce matin-là, il laisse entendre à ceux qui l’entourent qu'il préférerait que le cardinal [[Girolamo Maria Gotti]] lui succède lors du prochain [[conclave]]. Lorsque les médecins demandent au pape de se reposer, afin de ne pas aggraver davantage sa santé déclinante, {{noble-|Léon XIII}} a déclaré : {{citation|Si cela ne pouvait être utile, mais je ne crois pas que cela le serait. Le bref reste de ma vie doit être dévoué à Dieu et à l’Église, pas à mon pauvre confort}}. Le pape perd connaissance mais se réveille pour recevoir les sacrements à {{heure|21}}, avant de vivre une nouvelle nuit agitée. {{noble-|Léon XIII}} ne dort que trois heures, mais une douleur intense le contraint à se réveiller immédiatement, le souverain pontife se plaignant de douleurs des deux côtés du thorax qui obligent les médecins à le déplacer afin de lui offrir un meilleur confort. Sa situation devient réellement critique dans après-midi, où il reçut les derniers sacrements, alors que ses médecins constataient une soudaine détérioration. Le 7 juillet, le pape, affaibli, demande qu'on ouvre les volets de sa fenêtre, déclarant : {{citation|Je souhaite revoir une fois de plus, peut-être pour la dernière fois, les rayons du soleil}}. |

Le 6 juillet, on administre au pape une injection pour le soulager de la douleur qu'il ressent, alors qu'on rapporte que la pneumonie qu'il a contractée commence à se propager au poumon gauche. Le pape, qui avait un pouls imperceptible, a eu une nuit agitée et a dû recevoir de l'oxygène. Ce matin-là, il laisse entendre à ceux qui l’entourent qu'il préférerait que le cardinal [[Girolamo Maria Gotti]] lui succède lors du prochain [[conclave]]. Lorsque les médecins demandent au pape de se reposer, afin de ne pas aggraver davantage sa santé déclinante, {{noble-|Léon XIII}} a déclaré : {{citation|Si cela ne pouvait être utile, mais je ne crois pas que cela le serait. Le bref reste de ma vie doit être dévoué à Dieu et à l’Église, pas à mon pauvre confort}}. Le pape perd connaissance mais se réveille pour recevoir les sacrements à {{heure|21}}, avant de vivre une nouvelle nuit agitée. {{noble-|Léon XIII}} ne dort que trois heures, mais une douleur intense le contraint à se réveiller immédiatement, le souverain pontife se plaignant de douleurs des deux côtés du thorax qui obligent les médecins à le déplacer afin de lui offrir un meilleur confort. Sa situation devient réellement critique dans l'après-midi, où il reçut les derniers sacrements, alors que ses médecins constataient une soudaine détérioration. Le 7 juillet, le pape, affaibli, demande qu'on ouvre les volets de sa fenêtre, déclarant : {{citation|Je souhaite revoir une fois de plus, peut-être pour la dernière fois, les rayons du soleil}}. Dans les nuits suivantes, le pape souffre de plusieurs crises de toux, transpirant abondamment en raison de sa fièvre montante. La santé de {{noble-|Léon XIII}} s’améliore légèrement le {{date-|10 juillet}}, lorsqu’il reçoit des pèlerins hongrois. Cependant, épuisé, il s’effondre peu après cette ultime réunion. |

||

=== Décès et funérailles === |

=== Décès et funérailles === |

||

Après plus de 25 ans de règne, le pape {{noble-|Léon XIII}} meurt le {{date-|20 juillet 1903}} à {{heure|15|50}}, dans sa chambre du [[Palais du Vatican]] après |

Après plus de 25 ans de règne, le pape {{noble-|Léon XIII}} meurt le {{date-|20 juillet 1903}} à {{heure|15|50}}, dans sa chambre du [[Palais du Vatican]] après s'être confessé une dernière fois, à l'âge de 93 ans. Les membres du [[Saint-Siège]] ont annoncé l'heure de sa mort à 16 h 04 lorsqu'elle fut formellement confirmée. Officiellement, le pape est mort d'une [[Pneumonie aiguë|pneumonie]], suivie d'une [[Pleurésie|pleurésie hémorragique]]. |

||

Lors de ses funérailles, le {{date-|25 juillet 1903}}, le corps du pape est exposé dans la [[Basilique Saint-Pierre de Rome]], avant |

Lors de ses funérailles, le {{date-|25 juillet 1903}}, le corps du pape est exposé dans la [[Basilique Saint-Pierre de Rome]], avant qu'il n'y soit inhumé. En 1924, vingt-et-un ans après sa disparition, son cercueil est finalement transféré dans la [[Basilique Saint-Jean-de-Latran]]. |

||

=== Le conclave de 1903 === |

=== Le conclave de 1903 === |

||

{{Article détaillé|Conclave de 1903}} |

{{Article détaillé|Conclave de 1903}} |

||

[[Pie X| |

[[Pie X|Giuseppe Melchiorre Sarto]] sera élu pape en 1903, succédant à Léon XIII, et prenant le nom de [[Pie X]]. |

||

== L'état d'esprit du pontificat == |

== L'état d'esprit du pontificat == |

||

La [[question romaine]] a dépouillé le pape de son pouvoir temporel, réduit à la [[Vatican|Cité du Vatican]]. Léon XIII inaugure donc un nouveau style de pontificat, et fait entrer l'Église dans le |

La [[question romaine]] a dépouillé le pape de son pouvoir temporel, réduit à la [[Vatican|Cité du Vatican]]. Léon XIII inaugure donc un nouveau style de pontificat, et fait entrer l'Église dans le {{s-|XX}} : |

||

{{Citation|Quand le cardinal Vincenzo Gioacchino Pecci est élu pape sous le nom de Léon XIII le 20 février 1878, la papauté se trouve dans une situation tout à fait inédite : elle n’est plus souveraine sur le plan temporel, elle ne dispose plus d’aucun support territorial. Le mérite de Léon XIII sera d’en tirer les conséquences et d’inventer une nouvelle façon d’exercer le ministère suprême dans l’Église ou, si l’on préfère, la façon d’ « être pape » dans le contexte d’une société moderne en voie de constante démocratisation et sécularisation. La papauté nouvelle qu’il incarne, détachée de toute préoccupation liée à des intérêts de nature temporelle et prenant progressivement conscience du rôle de l’opinion publique dans la vie politique des États démocratiques contemporains, se veut une papauté ouverte à l’universel, s’efforçant d’exercer une sorte de magistère moral sur le monde des nations<ref>{{Article|prénom1=Philippe|nom1=Chenaux|titre=L’exercice du Magistère pontifical depuis 1870 :|périodique=Communio|volume={{N°|255}}|numéro=1|date=2018-01-01|issn=0338-781X|doi=10.3917/commun.255.0065|lire en ligne=https://cairn.info/revue-communio-2018-1-page-65.htm?ref=doi|consulté le=2023-09-13|pages=65–73}}.</ref>.}} Léon XIII n'en resta pas moins convaincu de la primauté devant être accordée à Dieu et ancrée dans l'Eglise catholique :{{Citation|La conviction qu’exprimait Léon XIII, dans sa première encyclique ''Incrustabili Dei concilio'' (21 avril 1878), était que « tous les maux » de la société moderne avaient « leur principale cause dans le mépris et le rejet de cette sainte et très auguste autorité de l’Église qui gouverne le genre humain au nom de Dieu, et qui est la sauvegarde et l’appui de toute autorité légitime »<ref name=":7" />.}} |

|||

=== Un pape {{citation|intellectuel}} === |

=== Un pape {{citation|intellectuel}} === |

||

| Ligne 305 : | Ligne 314 : | ||

=== Son {{citation|libéralisme}} === |

=== Son {{citation|libéralisme}} === |

||

[[ |

[[Fichier:Leo XIII, 1887.jpg|thumb|{{noble-|Léon XIII}} vers 1887]] |

||

À la suite de son prédécesseur, s'il développe une nouvelle forme d'[[intransigeantisme]]<ref name=":7">{{Chapitre|auteur1=Bernard Laurent|préface=Émile Poulat|titre chapitre={{noble-|Léon XIII}} ou le renouveau de l'intransigeantisme|titre ouvrage=L'enseignement social de l'Église et l'économie de marché|éditeur=Parole et Silence|année=2007|isbn=9782845735552|passage=99-105}}.</ref>, foncièrement [[Crise moderniste|anti-moderne]]<ref name=":1">{{Ouvrage|prénom1=Danièle|nom1=Hervieu-Léger|lien auteur1=Danièle Hervieu-Léger|titre=Vers un nouveau christianisme ?|sous-titre=Introduction à la sociologie du christianisme occidental|éditeur=Cerf|année=2008|pages totales=395|passage=254|isbn=978-2-204-08742-1|lire en ligne=https://books.google.be/books?id=_PgPAQAAIAAJ|consulté le=2019-10-21}}.</ref>, auquel il donne une forme plus conquérante, qui s'attaque au présent<ref>{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Émile|nom1=Poulat|lien auteur1=Émile Poulat|titre=Catholicisme, démocratie et socialisme|éditeur=[[Casterman]]|année=1977|pages totales=562|passage=115|isbn=978-2-203-29054-9|lire en ligne=https://books.google.be/books?id=RjYvAAAAYAAJ|consulté le=2019-10-21}}.</ref> afin de « reprendre l'initiative »<ref name=":1" /> et proposer « un catholicisme de mouvement »<ref>{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Émile|nom1=Poulat|titre=Catholicisme, démocratie et socialisme|éditeur=[[Casterman]]|année=1977|pages totales=562|passage=104|isbn=978-2-203-29054-9|lire en ligne=https://books.google.be/books?id=RjYvAAAAYAAJ|consulté le=2019-10-21}}.</ref>, c'est surtout la prudence qui caractérise son pontificat. |

À la suite de son prédécesseur, s'il développe une nouvelle forme d'[[intransigeantisme]]<ref name=":7">{{Chapitre|auteur1=Bernard Laurent|préface=Émile Poulat|titre chapitre={{noble-|Léon XIII}} ou le renouveau de l'intransigeantisme|titre ouvrage=L'enseignement social de l'Église et l'économie de marché|éditeur=Parole et Silence|année=2007|isbn=9782845735552|passage=99-105}}.</ref>, foncièrement [[Crise moderniste|anti-moderne]]<ref name=":1">{{Ouvrage|prénom1=Danièle|nom1=Hervieu-Léger|lien auteur1=Danièle Hervieu-Léger|titre=Vers un nouveau christianisme ?|sous-titre=Introduction à la sociologie du christianisme occidental|éditeur=Cerf|année=2008|pages totales=395|passage=254|isbn=978-2-204-08742-1|lire en ligne=https://books.google.be/books?id=_PgPAQAAIAAJ|consulté le=2019-10-21}}.</ref>, auquel il donne une forme plus conquérante, qui s'attaque au présent<ref>{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Émile|nom1=Poulat|lien auteur1=Émile Poulat|titre=Catholicisme, démocratie et socialisme|éditeur=[[Casterman]]|année=1977|pages totales=562|passage=115|isbn=978-2-203-29054-9|lire en ligne=https://books.google.be/books?id=RjYvAAAAYAAJ|consulté le=2019-10-21}}.</ref> afin de « reprendre l'initiative »<ref name=":1" /> et proposer « un catholicisme de mouvement »<ref>{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Émile|nom1=Poulat|titre=Catholicisme, démocratie et socialisme|éditeur=[[Casterman]]|année=1977|pages totales=562|passage=104|isbn=978-2-203-29054-9|lire en ligne=https://books.google.be/books?id=RjYvAAAAYAAJ|consulté le=2019-10-21}}.</ref>, c'est surtout la prudence qui caractérise son pontificat. |

||

| Ligne 335 : | Ligne 344 : | ||

=== Bibliographie === |

=== Bibliographie === |

||

* {{Ouvrage|auteur=Mgr. Charles de t'Serclaes|titre=Le pape {{noble-|Léon XIII}}|sous-titre=Sa vie, son action religieuse, politique et sociale |

* {{Ouvrage|auteur=Mgr. Charles de t'Serclaes|titre=Le pape {{noble-|Léon XIII}}|sous-titre=Sa vie, son action religieuse, politique et sociale|préface=Monseigneur [[Louis Baunard]]), Desclée, de Brouwer & Cie, Paris et Lille, 1894 (2 tomes)}} |

||

* Bernard O'Reilly, ''Vie de {{noble-|Léon XIII}}'', Paris & Bruxelles, 1887. |

* Bernard O'Reilly, ''Vie de {{noble-|Léon XIII}}'', Paris & Bruxelles, 1887. |

||

* R.P. Lecanuet, ''Les signes avant-coureurs de la Séparation, Les dernières années de {{noble-|Léon XIII}} et l'avènement de {{noble-|Pie X}}'', {{coll.}} L'Église de France sous la Troisième République, Paris, Librairie Félix Alcan, 1930. |

* R.P. Lecanuet, ''Les signes avant-coureurs de la Séparation, Les dernières années de {{noble-|Léon XIII}} et l'avènement de {{noble-|Pie X}}'', {{coll.}} L'Église de France sous la Troisième République, Paris, Librairie Félix Alcan, 1930. |

||

| Ligne 341 : | Ligne 350 : | ||

* [[Anatole Leroy-Beaulieu]], La papauté et la démocratie, dans la ''Revue des deux mondes'', {{date-|18 décembre 1891}}, {{p.|744-750}}. |

* [[Anatole Leroy-Beaulieu]], La papauté et la démocratie, dans la ''Revue des deux mondes'', {{date-|18 décembre 1891}}, {{p.|744-750}}. |

||

* [[Xavier de Montclos]], ''Le Toast d'Alger, Documents, 1890-1891'', Paris, de Boccard, 1966. |

* [[Xavier de Montclos]], ''Le Toast d'Alger, Documents, 1890-1891'', Paris, de Boccard, 1966. |

||

* Paul Vial, ''L'Europe et le monde de 1848 à 1914, Paris |

* Paul Vial, ''L'Europe et le monde de 1848 à 1914, Paris'', Hachette, 1968. |

||

* Christian Ambrosi, ''L'apogée de l'Europe 1871-1918'', Paris, Masson, 1975. |

* Christian Ambrosi, ''L'apogée de l'Europe 1871-1918'', Paris, Masson, 1975. |

||

* [[Philippe Levillain]], Jean-Marc Ticchi (dir.), ''Le pontificat de {{noble-|Léon XIII}}. Renaissances du Saint-Siège'', Rome, École française de Rome, 2006. |

* [[Philippe Levillain]], Jean-Marc Ticchi (dir.), ''Le pontificat de {{noble-|Léon XIII}}. Renaissances du Saint-Siège'', Rome, École française de Rome, 2006. |

||

| Ligne 352 : | Ligne 361 : | ||

* [[Prisonnier du Vatican]] |

* [[Prisonnier du Vatican]] |

||

* [[Liste des cardinaux créés par Léon XIII|Cardinaux créés par {{noble-|Léon XIII}}]] |

* [[Liste des cardinaux créés par Léon XIII|Cardinaux créés par {{noble-|Léon XIII}}]] |

||

* [[Histoire de la papauté]] |

|||

* [[Prières léonines]] |

* [[Prières léonines]] |

||

| Ligne 387 : | Ligne 397 : | ||

[[Catégorie:Décès à Rome]] |

[[Catégorie:Décès à Rome]] |

||

[[Catégorie:Décès à 93 ans]] |

[[Catégorie:Décès à 93 ans]] |

||

[[Catégorie:Naissance à Carpineto Romano]] |

|||

Version du 14 mai 2024 à 19:02