« 1976 » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté

ajout d'un paragraphe |

LiveRC : Révocation des modifications de Alicoc (retour à la dernière version de Bubble Lady) ; non notable |

||

| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||

* [[19 mars]]<ref>[http://www.refer.sn/ethiopiques/article.php3?id_article=956 Ethiopiques - Revue negro-africaine de littérature et de philosophie.<!-- Titre généré automatiquement -->]</ref> : réforme constitutionnelle au [[Sénégal]] instaurant un multipartisme limité à trois partis ; l’USP devient Parti socialiste, membre de l’Internationale socialiste. |

* [[19 mars]]<ref>[http://www.refer.sn/ethiopiques/article.php3?id_article=956 Ethiopiques - Revue negro-africaine de littérature et de philosophie.<!-- Titre généré automatiquement -->]</ref> : réforme constitutionnelle au [[Sénégal]] instaurant un multipartisme limité à trois partis ; l’USP devient Parti socialiste, membre de l’Internationale socialiste. |

||

* [[avril]] : [[Andreas Shipanga]] tente de prendre le contrôle du quartier général de la [[SWAPO]] à [[Lusaka]] en [[Zambie]]. |

* [[avril]] : [[Andreas Shipanga]] tente de prendre le contrôle du quartier général de la [[SWAPO]] à [[Lusaka]] en [[Zambie]]. |

||

* 20 mars : naissance d'Ines Ayadi. |

|||

* [[16 juin]] : [[émeutes de Soweto]] contre une manifestation pacifique de jeunes noirs en [[Afrique du Sud]], brutalement réprimées. |

* [[16 juin]] : [[émeutes de Soweto]] contre une manifestation pacifique de jeunes noirs en [[Afrique du Sud]], brutalement réprimées. |

||

* [[29 juin]] : indépendance des [[Seychelles]]. |

* [[29 juin]] : indépendance des [[Seychelles]]. |

||

Version du 17 février 2014 à 15:28

Chronologies

| 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Décennies : 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Siècles : XVIIIe XIXe XXe XXIe XXIIe Millénaires : -Ier Ier IIe IIIe |

Événements

- 7 - 8 janvier : accords de la Jamaïque. Signature du deuxième amendement au FMI. Il sanctionne la démonétisation de l’or et le droit de tous les pays de laisser flotter leur monnaie : c'est la fin définitive du système adopté à Bretton Woods en 1944.

- 10 février : première conférence nord-sud à Paris.

- 16 - 19 août : cinquième conférence des 82 pays non-alignés à Colombo. Ils réitèrent leur volonté d'instaurer un nouvel ordre économique mondial. La domination apparente exercée par l'OPEP donne des idées aux pays producteurs des autres matières premières minérales (cuivre, zinc, étain…) et agricoles (café, cacao, lin…). Des stocks internationaux de régulation des cours sont envisagés mais les projets, déjà débattus dans le cadre du « dialogue Nord-Sud », se heurtent aux résistances des pays industrialisés.

Afrique

- 25 janvier : retrait des troupes sud-africaines d'Angola.

- 3 février : des terroristes somaliens prennent en otage un bus scolaire d'enfant français à Loyada à Djibouti

- 27 février : proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) par le Front Polisario, soutenu par l’Algérie, en réponse au partage du Sahara occidental par le Maroc et la Mauritanie. Début de la guerre du Maroc et de la Mauritanie contre le Polisario (fin en 1979).

- 8 mars : le Maroc et la Mauritanie rompent leurs relations diplomatiques avec l'Algérie[1].

- 19 mars[2] : réforme constitutionnelle au Sénégal instaurant un multipartisme limité à trois partis ; l’USP devient Parti socialiste, membre de l’Internationale socialiste.

- avril : Andreas Shipanga tente de prendre le contrôle du quartier général de la SWAPO à Lusaka en Zambie.

- 16 juin : émeutes de Soweto contre une manifestation pacifique de jeunes noirs en Afrique du Sud, brutalement réprimées.

- 29 juin : indépendance des Seychelles.

- 2 - 5 juillet : l’OUA adopte la Charte culturelle de l’Afrique[3].

- 18 - 19 juillet : arrestation de Diallo Telli par le régime de Sékou Touré[4]. Prétendu « Complot peul » en Guinée[5].

- 17 septembre (Zaïre)[6] : Rétrocession à leurs propriétaires des entreprises et biens étrangers « zaïrianisés ».

- 20 septembre[7] : fondation de la Communauté économique des Pays des Grands Lacs regroupant les anciennes colonies belges (Zaïre, Rwanda, et Burundi), héritière d’un pacte de sécurité mutuelle signé dix ans plus tôt, qui montrera son inefficacité lors des crises qui secoueront la région à partir de 1994.

- 26 octobre : indépendance du homeland du Transkei, non reconnue par la communauté internationale.

- 2 novembre : coup d'État de Jean-Baptiste Bagaza au Burundi. Les Tutsis, minoritaires face au Hutus (84 %), sont au pouvoir.

- 1er décembre : l'Angola entre à l'ONU.

- 8 décembre : Ange-Félix Patassé devient premier ministre de la République centrafricaine

- Rhodésie du Sud : la ZANU (soutenue par la Chine) et la ZAPU (aidée par l’Union soviétique) s’unissent dans le Patriotic Front reconnu par l’OUA comme le seul représentant du peuple du Zimbabwe.

- Conflit entre partis nationalistes en Angola. Victoire des marxistes du MPLA avec l’aide de Cuba.

Amérique

- 11 janvier : coup d’État militaire en Équateur : La chute des prix du pétrole en 1975, l’agitation sociale et les critiques de la bourgeoisie entraînent la chute du général Guillermo Rodríguez Lara.

- 16 février (Argentine) : Isabel Perón dissout le Parlement et convoque de nouvelles élections, mais dès le 24 mars, l’armée renverse la présidente et place le général Jorge Videla à la tête de l’État. Paroxysme du chaos économique et de la violence politique en Argentine.

- 24 mars : début de la dictature de Videla en Argentine (fin en 1981).

- La corruption, la crise économique et le mouvement armé des Montoneros servent de prétexte au pronunciamiento. Videla lance un « processus de réorganisation nationale » qui s’assigne comme objectif de « sauver la nation » : purge de l’université et de ses professeurs, étudiants et bibliothèques, exil d’artistes, censure, « disparition » de toute personne suspecte de sympathie avec la gauche ; des milliers de personnes sont torturées, exécutées ou portées disparues.

- Le général Videla présente des mesures d'« assainissement » économique inspirées par les économistes de l'École de Chicago (Milton Friedman ou George Stigler). Il dévalue immédiatement la monnaie nationale, réduit les salaires, met un terme au contrôle des prix et aux subventions, supprime les monopoles publics, libère les échanges extérieurs et ouvre l'économie à la concurrence mondiale. Libérés de la tutelle de l'État qui ponctionnait d'importantes marges sur les exportations de produits agricoles, les gros agriculteurs sont satisfaits, mais les industriels ne parviennent pas à supporter le choc et les faillites se multiplient. En raison de l’entrée massive de capitaux, la masse monétaire en circulation est plus difficile à contrôler qu’au Chili et la dictature militaire ne parvient pas à domestiquer l’inflation tout en freinant la croissance une année sur deux. Finalement devant les difficultés, les capitaux s'enfuient : 20 milliards de dollars quittent le pays entre 1976 et 1984, pour une dette s’élevant à 45 milliards.

- mai (Chili) : première opération Calle Conferencia: la direction du Parti communiste chilien est décapitée par la DINA.

- 12 juin (Uruguay) : Juan María Bordaberry, peu avant la fin de son mandat, suggère d’interdire les partis traditionnels pour les remplacer par un système corporatiste de représentation des grands courants d’opinion. Les militaires refusent et remplacent Bordaberry par Alberto Demichelli puis Aparicio Méndez.

- 16 juillet : abolition de la peine de mort au Canada.

- 31 août (Mexique)[8] : dévaluation du peso de plus de 50 % pour tenter de réduire la dette extérieure du pays.

- 1er septembre : Aparicio Méndez, président de l'Uruguay (fin en 1981). Le régime tente de s’institutionnaliser. Méndez interdit à 15 000 dirigeants des partis traditionnels toute activité politique pour une durée de 15 ans. L’objectif et de favoriser l’émergence d’une nouvelle classe politique que le régime autoritaire escomptait coopter. Curieusement les militaires ne font aucun effort pour rallier des partisans et constituer un parti.

- 29 septembre[9] : la monnaie nationale chilienne, l’escudo devient le peso, et les taux de change sont constamment ajustés en fonction de l’inflation. Mesures de désarmement tarifaire. Limitation des transferts vers les entreprises publiques. Au total, 492 des 507 entreprises publiques seront vendues à bas prix. Le Pays connaît une croissance moyenne exceptionnelle de 6,9 % par an entre 1976 et 1981.

- 6 octobre : attentat anti-castriste du Vol 455 Cubana.

- 30 octobre : le Chili de Pinochet, désireux de favoriser les investissements européens et américains, se retire de la Communauté andine des Nations[10].

- 15 novembre : élections municipales au Brésil[11]. Le gouvernement en revient à un strict contrôle de la propagande électorale (loi Falcão du 1er juillet 1976[12]) et l’ARENA remporte 83 % des mairies, s’assurant ainsi la majorité au collège électoral qui devra choisir le président de la république en 1978.

- 15 novembre : élection du Parti québécois de René Lévesque, premier parti indépendantiste élu au Québec.

- Fin novembre - décembre : deuxième opération Calle Conferencia au Chili: la nouvelle direction clandestine du PCC est à nouveau décapitée.

- 1er décembre : José López Portillo, président de la République du Mexique. Il poursuit une politique d’austérité économique en appelant les travailleurs à modérer leurs revendications salariales et les patrons à maintenir des prix bas et à accroître leurs investissements.

- En Bolivie, les pressions du président Jimmy Carter et de tous les secteurs sociaux contraignent Banzer à chercher une issue politique.

- Chili : débat politique sur l’avenir du régime au sein de la coalition au pouvoir. Il oppose les duros, partisans de la continuité et les blandos, modérés qui prétendent qu’une institutionnalisation minimum est nécessaire afin de consolider la légitimité du régime à l’intérieur comme à l’étranger. Des « actes constitutionnels » sont élaborés qui légalisent la junte au pouvoir.

- Mexique : découverte de réserves de pétrole brut dans les États de Campeche, Chiapas, Tabasco et Veracruz. La production double pendant la seconde moitié des années 1970.

- À Porto Rico, se réunit le second sommet des sept pays les plus industrialisés (États-Unis, RFA, Royaume-Uni, France, japon et Italie) à l'initiative du président Gerald Ford. Le président Valéry Giscard d'Estaing apporte sa réflexion sur les « problèmes monétaires et financiers ».

Canada

États-Unis

- 5 février : Railroad Revitalization and Regulatory Reform Act. Privatisation du réseau ferroviaire américain. Cette loi est la première loi de dérégulation des transports aux États-Unis.

- 1er avril : création d'Apple par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne à Cupertino, en Californie.

- Avril : création du Committee on the Present Danger pour stigmatiser l’érosion des dépenses militaires aux États-Unis.

- 2 juillet : Arrêt Gregg v. Georgia : La Cour Suprême renverse l'arrêt Furman v. Georgia par 7 voix contre 2. La peine de mort redevient constitutionnelle aux Etats-Unis.

- 4 juillet : bicentenaire de l'indépendance des États-Unis.

- 13 septembre : Government in the Sunshine Act. Loi sur la transparence publique. Ouverture de l'ensemble des agences fédérales au public.

- 30 septembre : Hart–Scott–Rodino Antitrust Improvements Act. Renforcement de la législation antitrust.

- 4 octobre : Tax Reform Act. Hausse de la taxe sur la consommation de 2 % et extension des déductions fiscales aux couples gagnant moins de 2800 $. La taxe sur le capital est augmenté de 15 %.

- 8 octobre : Health Maintenance Organization Amendments. Réorganisation du système de santé aux États-Unis, visant à le rendre plus efficace et moins coûteux.

- 19 octobre : le président Ford signe le Copyright Act, allongeant la durée des droits d'auteurs de 50 ans.

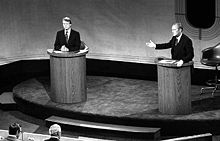

- 2 novembre : élection de Jimmy Carter (démocrate) comme président des États-Unis avec 50,1 % des voix (40,8 millions) contre Gerald Ford (R) 48 % (39,2 millions). (47 % d’abstentions).

- À la fin de l’année, la détente est si durement dénoncée par Ronald Reagan, son adversaire à l’investiture au parti républicain, que Gerald Ford finit par en interdire l’usage par ses conseillers, au profit de celui de « paix par la force » et de nommer une nouvelle équipe (Team B) pour réviser à la hausse les estimations que la CIA avait jusqu’alors donné de l’effort militaire de l’URSS.

- Rapport de la Commission Trilatérale sur « La gouvernance des démocraties ».

- 8 % de la population active est au chômage.

- Déficit public à 3 % du PIB.

Asie

- 20 mars : élections au Kampuchéa démocratique (Cambodge) de l'Assemblée des représentants du peuple. Les khmers rouges, seuls habilités à présenter des candidats, raflent sans surprise la totalité des 250 sièges.

- 4 avril (Kampuchéa démocratique) : Norodom Sihanouk, réinstallé au pouvoir en 1975, démissionne. Khieu Samphân le remplace.

- Mouvement du 5 avril en Chine : Jiang Qing, épouse de Mao, obtient, après la mort de Zhou Enlai (8 janvier) et l’incident de la place Tian'anmen consécutif (4 avril), que son dauphin Deng Xiaoping soit écarté du pouvoir et contraint de se cacher pour échapper à sa vindicte.

- 15 avril : rétablissement des relations diplomatiques entre l'Inde et la Chine.

- 21 avril[13] : élections en Thaïlande.

- 13 mai : Pol Pot est nommé Premier ministre du Kampuchéa démocratique.

- 15 mai : rétablissement des relations diplomatiques entre l'Inde et le Pakistan.

- 24 juin : l'Indonésie annexe le Timor oriental.

- 2 juillet : élection d’une Assemblée nationale unique au Viêt Nam. Elle proclame la réunification officielle du Viêt Nam, par la fusion de la République démocratique du Viêt Nam (Nord Viêt Nam) et du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viêt Nam. Le pays devient la République socialiste du Viêt Nam, avec Hanoi pour capitale. Les États-Unis refusent de reconnaître le nouveau gouvernement. En l’absence de relations diplomatiques, le Viêt Nam se retrouve complètement isolé des pays Occidentaux et se tourne vers l’URSS.

- 28 juillet : tremblement de terre en Chine (T'Ang Chan) de magnitude 8.0 plus ou moins 0.2, 240 000 morts.

- 16 août : tsunami sur l'île de Mindanao aux Philippines.

- 18 août : incident du peuplier, assassinat de 2 soldats américains par l'armée populaire de Corée dans la Joint Security Area.

- 9 septembre : mort de Mao Zedong, qui laisse une situation politique et économique difficile. La situation se renverse en Chine.

- Septembre (Thaïlande) : le retour de l’ancien Premier ministre Thanom Kittikachorn, qui était en exil à Singapour, provoque à Bangkok des luttes sanglantes entre étudiants de gauche et partisans de Thanom, favorables à la droite.

- 6 octobre : Massacres des étudiants de l'Université Thammasat (th) en Thaïlande. Coup d'État militaire contre le Premier ministre Seni Pramoj. Alors que les troubles gagnent en ampleur, un groupe militaire, mené par l’amiral Sangad Chaloryu, prend le contrôle du pays et met en place un gouvernement conservateur dirigé par Tanin Kraivixien.

- 9 octobre (Chine) : arrestation de la bande des quatre.

- En octobre, Hua Guofeng, héritier désigné de Mao, cumule les titres de Premier ministre, de Président de la Commission militaire et du Comité central du parti Communiste. Il fait arrêter la « bande des quatre », Jiang Qing en tête. En s’appuyant sur l’armée, il rétablit l’ordre dans les provinces. Hua Guofeng se présente comme un maoïste de stricte obédience : il faut défendre tout ce qu’a décidé Mao, obéir à toutes ses directives. Dénué de prestige et d’imagination, il n’est pas en mesure d’imposer son autorité et doit s’effacer devant Deng Xiaoping (1977).

- Novembre (Inde) : un amendement à la Constitution est adopté par l’Assemblée. Il renforce les prérogatives de l’exécutif et modifie l’équilibre des pouvoirs en faveur des assemblées et notamment du Parlement central. L’Inde devient une république « souveraine, socialiste, laïque et démocratique ».

- Le Tibet bénéficie d'une petite dose de tolérance, en particulier religieuse[14].

- Le parti politique principal au Japon est le Jimintô (parti libéral-démocrate). Les partis d’opposition compte le Minshatô (parti démocrate-socialiste depuis 1960) et le Kômeitô (Parti communiste, depuis 1964, soutenu par la Sōka Gakkai). Le Parti communiste japonais rejette le principe de la dictature du prolétariat.

- Gouvernement de province décentralisé en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

- 40 % des Indonésiens vivent en dessous du seuil de pauvreté.

- Recensement et rééducation au Sud Viêt Nam : la masse des anciens soldats et des fonctionnaires sud-vietnamiens suit un stage léger de trois jours, mais les dirigeants subissent une rééducation plus lourde dans des camps à l’écart.

- Le gouvernement vietnamien tente avec difficulté de désengorger l’agglomération de Saigon où se sont accumulés des réfugiés fuyant les zones de combat pendant le conflit (10 millions de ruraux déplacés vers les zones urbaines).

Europe

Océanie et Pacifique

- 16 décembre (Australie) : Arboriginal Land Right Act (en), loi sur les droits à la terre des Aborigènes dans le Territoire du Nord.

Proche-Orient

- 18 janvier : massacre de Karantina. Reprise des combats au Liban avec le siège des camps palestiniens par les milices chrétiennes. Les camps sont pris d’assaut et leur population massacrée. L’OLP décide d’entrer dans l’épreuve de force.

- 19 janvier : l’OLP, stationnée en Syrie et sous le contrôle de Damas, entre au Liban et s’installe dans la Bekaa.

- 20 janvier : Hafez el-Assad propose officiellement sa médiation au Liban et avance un programme de réformes, le « document constitutionnel », destiné à réformer le pacte national de 1943 : parité des parlementaires entre chrétiens et musulmans, augmentation des pouvoirs du président de la République au détriment du président du Conseil, arrêt de l’accès aux fonctions publiques sur des bases constitutionnelles, confirmation des accords du Caire.

- 14 février (Liban) : les chefs chrétiens acceptent le texte du « document constitutionnel » mais les forces progressistes de Kamal Joumblatt le refusent et demandent la démission de Soleimane Frangié. La Syrie y est totalement opposée. Les affrontements reprennent. Dans la Montagne, les chrétiens fuient les régions de cohabitation anciennes avec les Druzes devant les opérations des milices progressistes.

- 15 mars : dénonciation par Le Caire des accords soviéto-égyptiens. L’Égypte reçoit pour la première fois de l’armement américain.

- 9 avril : des contingents de la Sa'iqa entrent au Liban et apportent leur soutien aux milices chrétiennes.

- 13 avril[15] (Palestine) : Les élections municipales dans les territoires occupés consacrent l’accession d’une nouvelle élite au détriment des notables traditionnels proches de la Jordanie. Elle appartient aux classes moyennes éduquées et son programme politique et proche de l’OLP.

- 8 mai : grâce au soutien de la Syrie, Elias Sarkis est élu à la tête de l’État libanais.

- 10 mai : intervention syrienne au Liban.

- 11 mai : signature à Bruxelles d’un traité commercial et de coopération entre la CEE et Israël.

- 15 mai : l'Iran approuve un traité d'amitié avec l'Irak.

- 31 mai : 6000 soldats syriens entrent au Liban, précédant 6000 autres et combattent difficilement les forces palestino-progressistes.

- Août (Liban) : les forces palestino-progressistes dernières s’effondrent sous l’action commune des milices chrétiennes, de l’armée syrienne et du soutien israélien, entraînant de nouveaux massacres dans les camps. Le plus important est celui de Tel al-Zaatar qui fait 2000 morts. Le Mouvement national se reconstitue dans la Montagne. La LEA décide d’intervenir pour trouver une solution pacifique.

- 16 - 18 octobre : le sommet arabe de Riyad instaure un cessez-le-feu et crée une force arabe de dissuasion (FAD) dominée par les forces syriennes (40 000 hommes). Elle se déploie au Liban à partir du 14 novembre et instaure une paix relative.

- Les dernières concessions pétrolières sont abolies et nationalisées en Arabie saoudite.

Chronologies thématiques

Arts et culture

Naissances en 1976

- 2 janvier :

- Mahée Paiement, comédienne québecoise.

- Paz Vega, actrice espagnole.

- 7 janvier : Éric Gagné, joueur de baseball québecois.

- 9 février : Antonio Barrera, matador espagnol.

- 12 février : Sylvia Saint, actrice de charme.

- 15 février :

- Brandon Boyd, chanteur et percussionniste américain du groupe Incubus.

- « Luisito » (Ludovic Lelong), matador français.

- 22 février : Veronika Pagacova, actrice tchèque.

- 28 février : Guillaume Lemay-Thivierge, comédien québecois.

- 5 mars : Julie Deslauriers, comédienne québecoise.

- 12 mars : Luis Vilches, matador espagnol.

- 16 mars : Géraldine Frippiat, comédienne belge spécialisée dans le doublage.

- 20 mars : Chester Bennington, chanteur principal du groupe de neo metal et rock alternatif américain Linkin Park.

- 22 mars : Reese Witherspoon, actrice et productrice américaine.

- 23 mars :

- Elisa Tovati, actrice et chanteuse française.

- Keri Russell, actrice américaine.

- Michelle Monaghan, actrice américaine.

- 31 mars : Mélanie Coste, actrice française.

- 3 avril : Nicolas Escudé, joueur de tennis français

- 5 avril : « El Renco » (Antonio Pérez Rueda), matador espagnol.

- 6 avril : Georg Hólm (dit Goggi), musicien islandais, bassiste du groupe Sigur Rós.

- 17 avril : Maïwenn, actrice, scénariste et réalisatrice française.

- 24 mai : Mokobé, rappeur, membre du 113 (groupe) et du Collectif Mafia K'1 Fry.

- 25 mai : Sandra Nasic, chanteuse allemande du groupe Guano Apes.

- 21 juin : Mike Einziger, guitariste américain du groupe Incubus.

- 22 juin : Gordon Moakes, bassiste (parfois chanteur) anglais du groupe Bloc Party.

- 23 juin : Patrick Vieira, joueur de football français.

- 2 juillet : Dany Bédar, auteur-compositeur-interprète.

- 7 juillet : Bérénice Bejo, actrice franco-argentine

- 8 juillet : Ellen MacArthur, navigatrice anglaise.

- 10 juillet : Davy Mourier, acteur, scénariste, réalisateur, graphiste et animateur français.

- 12 juillet : Delfynn Delage, actrice pornographique française.

- 15 juillet : Diane Kruger, ex-mannequin et actrice allemande.

- 17 juillet : Marcos Senna, footballeur espagnol.

- 19 juillet : Benedict Cumberbatch, acteur britannique.

- 24 juillet : Laura Fraser, actrice écossaise.

- 25 juillet : Tera Patrick, actrice américaine.

- 26 juillet : Oliv', dessinateur français.

- 2 août : Sam Worthington, acteur australien.

- 9 août : Audrey Tautou, actrice française.

- 20 août : Anaïs, auteure-compositrice-interprète française.

- 23 août : Scott Caan, acteur américain.

- 24 août : Alex O'Loughlin, acteur australien.

- 31 août : Vincent Delerm, chanteur français.

- 9 septembre : Emma de Caunes, actrice française.

- 11 septembre : Elephant Man, chanteur jamaiquain.

- 22 septembre : Ronaldo, joueur de football brésilien.

- 27 septembre : Francesco Totti, joueur de football italien.

- 28 septembre : Fedor Emelianenko, combattant de combat libre, MMA, Sambo .

- 29 septembre : Andriy Shevchenko, joueur de football ukrainen.

- 4 octobre : Alicia Silverstone, actrice américaine.

- 5 octobre : Alessandra Sublet, animatrice de télévision française

- 7 octobre :

- Gilberto Silva, footballeur brésilien.

- Santiago Solari, footballeur argentin.

- 11 octobre : Emily Deschanel, actrice américaine.

- 16 octobre : Rachid Badouri, humoriste québecois.

- 21 octobre : Andrew Scott (acteur), acteur irlandais.

- 30 octobre : Viacheslav Dinerchtein, altiste de concert.

- 12 novembre : Judith Holofernes, chanteuse allemande.

- 15 novembre : Virginie Ledoyen, actrice française.

- 22 novembre : Ville Hermanni Valo, chanteur et compositeur finlandais.

- 29 novembre : Mélanie Fazi, écrivain français.

- 1er décembre : Matthew Shepard, étudiant américain († 1998)

- 9 décembre : Booba, rappeur français

- 13 décembre : Rama Yade, femme politique française.

- 18 décembre : Véronic DiCaire, imitatrice canadienne.

- 26 décembre : Thomas Leridez, animateur de radio (Radio France, VivaCité) et de télé (France 3).

Décès en 1976

- 6 janvier : Henry George, coureur cycliste sur piste belge (° ).

- 8 janvier :

- 12 janvier : Agatha Christie, « reine » du roman policier (° ).

- 19 janvier : Sylvère Jezo, coureur cycliste français (° ).

- 21 janvier : Joseph-Marie Martin, cardinal français, archevêque de Rouen (° ).

- 31 janvier : Fernand Sardou, chansonnier, comédien français, père de Michel Sardou.

- 1er février : Werner Heisenberg, physicien.

- 20 février : René Cassin, juriste français, Prix Nobel de la paix 1968 (° ).

- 3 mars : François de La Grange, journaliste français (° ).

- 16 mars : Albert Lilar, homme politique belge (° ).

- 17 mars : Luchino Visconti, réalisateur italien (° ).

- 19 mars : Paul Kossoff, musicien britannique, guitariste du groupe Free.

- 26 mars : René Lefebvre, homme politique belge (° ).

- 1er avril : Max Ernst, peintre et sculpteur français d'origine allemande (° ).

- 4 avril : Harry Nyquist, scientifique suédois.

- 5 avril : Howard Hughes, aviateur américain

- 4 mai : Henri Bosco, écrivain français.

- 14 avril : Gustave Danneels, coureur cycliste belge (° ).

- 17 avril : Jean-Jacques Gailliard, peintre belge (° ).

- 22 avril : Jeanne Mammen, peintre et dessinatrice allemande (° ).

- 26 avril : Sidney Franklin, matador américain (° ).

- 9 mai : Ulrike Meinhof, cofondatrice de la Bande à Baader.

- 11 mai : Alvar Aalto, architecte et designer finlandais (° ).

- 26 mai : Martin Heidegger, philosophe allemand.

- 30 juin : Gilbert Desmet, coureur cycliste belge (° ).

- 2 août :

- Fritz Lang, réalisateur et scénariste allemand (° 1890).

- Charles Moureaux, homme politique belge (° ).

- 10 août : Fernand Dehousse, homme politique belge (° ).

- 22 août :

- Louis Delvaux, homme politique, avocat et juge belge (° ).

- André Lanskoy, peintre russe (° ).

- 9 septembre : Mao Tsé Toung en Chine (° ).

- 10 septembre : Dalton Trumbo, scénariste et réalisateur américain (° ).

- 25 septembre : Émile Simon, peintre français (° ).

- 14 octobre : Maurice Mareels, peintre belge (° ).

- 21 octobre : Camille Foucaux, coureur cycliste français spécialiste du cyclo-cross (° ).

- 24 octobre : Helen Gaige, zoologiste américaine (° ).

- 25 octobre : Raymond Queneau, écrivain et poète français (° ).

- 31 octobre : Eileen Gray, conceptrice de mobilier irlandaise (° ).

- 9 novembre : Öyvind Fahlström, peintre, écrivain et poète suédois (° ).

- 11 novembre : Alexander Calder, sculpteur américain.

- 15 novembre : Jean Gabin, acteur (° )

- 18 novembre : Man Ray, photographe et peintre américain (° ).

- 23 novembre : André Malraux, écrivain français (° ).

- 28 novembre : Rosalind Russell, actrice américaine (° ).

- 4 décembre : Benjamin Britten, compositeur britannique.

- 24 décembre : Jean de Broglie, ancien ministre français.

Notes et références

- Journal télévisé d'Antenne 2, Consultable en ligne sur le site de l'INA

- Ethiopiques - Revue negro-africaine de littérature et de philosophie.

- http://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_Conventions_fr/Charte%20Culturelle.pdf

- Mort de Diallo Telli :: Jeune Afrique

- books.google.com

- http://www.grandslacs.net/doc/2295.pdf

- Digitalcongo.net 3.0

- http://www.unicacc.com.mx/pdf/historia.pdf

- Library of Congress / Federal Research Division / Country Studies / Area Handbook Series / Chile / Glossary

- http://www.kpmg.com.co/publicaciones/bol_act_ju/Bol_2006/Act_Jur_AGOS_06.pdf

- Eleições Gerais No Brasil

- Almanaque da Folha

- Thaïlande - Gouvernement - Partis politiques - Élections

- Tibet-info.net : Résultats de la recherche

- Chronologie: Palestine: les dates-clé (1947-2007) - L'Express