« Cinéma indien » : différence entre les versions

| Ligne 191 : | Ligne 191 : | ||

* ''[[La Rivière Subarnarekha]]'' ([[1965 au cinéma|1965]]), de [[Ritwik Ghatak]] |

* ''[[La Rivière Subarnarekha]]'' ([[1965 au cinéma|1965]]), de [[Ritwik Ghatak]] |

||

* ''[[Monsieur Shome]]'' ([[1969 au cinéma|1969]]), de [[Mrinal Sen]] |

* ''[[Monsieur Shome]]'' ([[1969 au cinéma|1969]]), de [[Mrinal Sen]] |

||

* ''[[Haré Raama Haré Krishna]]'' ([[ |

* ''[[Haré Raama Haré Krishna]]'' ([[1971 au cinéma|1971]]), de [[Dev Anand]] |

||

* ''[[Pakeezah]]'' ([[ |

* ''[[Pakeezah]]'' ([[1972 au cinéma|1972]]), de [[Kamal Amrohi]] |

||

* ''[[Sholay]]'' ([[1975 au cinéma|1975]]), de [[Ramesh Sippy]] |

* ''[[Sholay]]'' ([[1975 au cinéma|1975]]), de [[Ramesh Sippy]] |

||

* ''[[Bhumika]]'' ([[1977 au cinéma|1977]]), de [[Shyam Benegal]] |

* ''[[Bhumika]]'' ([[1977 au cinéma|1977]]), de [[Shyam Benegal]] |

||

Version du 7 août 2016 à 20:05

Le cinéma indien, au sens large, rassemble les productions cinématographiques réalisées en Inde ou considérées comme étant indiennes pour diverses raisons.

Il a acquis une immense popularité dans le pays et produit dans diverses langues indiennes près de 1600 films chaque année.

Au cours de son histoire, depuis le XXe siècle, suivie d'Hollywood et des industries du cinéma chinois[1], le cinéma indien est devenu une entreprise mondiale et est considéré comme l'industrie la plus prolifique du monde[2],[3]. L'industrie cinématographique indienne est le troisième marché télévisuel de la planète. Des films en provenance de l'Inde sont projetés dans près de 90 pays, et est quelquefois présenté comme un concurrent potentiel pour le cinéma américain.

Histoire

L'histoire du cinéma en Inde débute le par la projection de six courts métrages des frères Lumière, organisé par leur opérateur Maurice Sestier, à l'hôtel Watson à Bombay. En 1913, Dadasaheb Phalke, que l'on considère comme le « père du cinéma indien »[4],[5], réalise et conçoit entièrement le premier film, Raja Harishchandra, un long-métrage historique en marathi. Les personnages féminins furent joués par des hommes - le cinéma étant une profession interdite aux femmes. Ce fut une adaptation librement inspiré du Mahabharata, grande épopée de la mythologie hindoue, qui est présenté à la presse et à quelques invités le [6],[7],[8]. Le film, que son réalisateur emporte lui-même de village en village, connaît un énorme succès.

Vers les années 1920, l'industrie cinématographique se développe considérablement et produit environ une vingtaine de films par an avec plusieurs réalisateurs et de nouvelles compagnies.

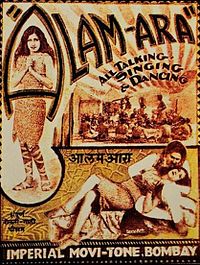

Dès les années 1930, le cinéma indien est axé sur les thèmes sociaux et les grandes épopées hindous. La production annuelle dépasse les 200 films et voit l'apparition du cinéma parlant avec Alam Ara, sorti le 14 mars 1931 au Majestic Cinema de Bombay. Il fut réalisé en langue hindi, accompagné de sept chansons. Ce film est le modèle de ce que deviendra la majeure partie de la production indienne. La surenchère, cependant, fait qu'un film comme Indrasabha (1932) de J.J. Madan qui comprend 71 chansons. Une chose remarquable est la rapide diffusion du film parlant dans l'Inde entière et dans toutes les « langues filmées », Ayodhiyecha Raja (1932), en marathi, Narasinh Mehta (1932), en gujarati, Dhurvkumar (1934), en kannada, Sita Bibaha (1934), en oriya, Joymati (1935), en assamais, Sheila (1935), en punjabi et Balan (1938), en malayalam.

Dans les années 1950, le cinéma indien connaît un double âge d'or. Celui-ci tient d'abord à une reconnaissance internationale, liée à la présentation au Festival de Cannes de La Complainte du sentier (1955), un film d'inspiration néoréaliste réalisé par Satyajit Ray. C'est le premier film de son réalisateur, qui restera longtemps le cinéaste indien le plus reconnu en Occident et a reçu un Oscar d'honneur pour l'ensemble de son œuvre, en 1992. Dans une moindre mesure, cet intérêt international s'étend à deux autres cinéastes bengalis : Ritwik Ghatak et Mrinal Sen.

Mais les années 1950 sont aussi la décennie glorieuse du cinéma populaire musical hindi. Cet âge d'or est paradoxalement lié à la chute des grands studios, amorcée dès les années 1940 par l'arrivée de petits producteurs indépendants payant leurs salariés au cachet : brisant les contrats liant les acteurs et techniciens aux grands studios, ces nouveaux producteurs provoquent un effondrement de l'infrastructure des majors ainsi qu'un rapide emballement du star-système. Certains jeunes cinéastes se retrouvent alors contraints d'être leurs propres producteurs (voire de créer leur propre studio), jouissant de fait d'une liberté créatrice inédite (choix du sujet, écriture du scénario, final cut...), mais étant aussi condamnés au succès puisqu'un seul échec financier peut condamner leur maison de production, et donc la production de leur film suivant. En découle un cinéma à la fois populaire et artistiquement ambitieux, mené par des cinéastes comme Raj Kapoor, Guru Dutt, Mehboob Khan ou Bimal Roy.

Les portes du marché international ne s'ouvrent cependant qu'au début des années 2000[9],[10], grâce aux succès de Le Mariage des moussons, (2001) de Mira Nair - lauréat du Lion d’or à la Mostra de Venise, Lagaan, (2001) d'Ashutosh Gowariker - nommé pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère et Devdas, (2002) de Sanjay Leela Bhansali - présenté hors compétition au Festival de Cannes, des productions étudiées et soignées[11],[12]. En mai 2006, le distributeur Eros fait son entrée à la bourse de Londres.

L'Inde est le premier producteur de films au monde - près d'un millier de films qui sort par an, qui compte 12 000 salles de cinéma pour 30 millions de spectateurs chaque jour[13], répartis sur 28 États et sept territoires, 22 langues officielles et 1 652 dialectes. Les films indiens diffèrent de manière significative avec des scénarios simples mais rocambolesques qui durent souvent plus de trois heures, combinant plusieurs genres (action, comédie, mélodrame, romance...), avec un décor vif et coloré, s'appuyant à un rythme effréné[14].

Industries régionales

| Films indiens en 2014, certifiés par le Central Board of Film Certification, classés par langue. | |

|---|---|

| Langue | Nombre de films |

| Télougou | 334 (en digital) + 15 (en celluloïd) = 349 |

| Tamoul | 306 (en digital) + 20 (en celluloïd) = 326 |

| Hindi | 252 (en digital) + 11 (en celluloïd) = 263 |

| Malayalam | 200 (en digital) + 1 (en celluloïd) = 201 |

| Marathi | 117 (en digital) + 43 (en celluloïd) = 160 |

| Kannada | 142 (en digital) + 1 (en celluloïd) = 143 |

| Bengali | 134 (en digital) + 1 (en celluloïd) = 135 |

| Bhodjpouri | 87 (en digital) + 6 (en celluloïd) = 93 |

| Pendjabi | 47 (en digital) + 22 (en celluloïd) = 69 |

| Gujarati | 29 (en digital) + 24 (en celluloïd) = 53 |

| Oriya | 37 (en digital) = 37 |

| Assamais | 17 (en digital) + 4 (en celluloïd) = 21 |

| Rajasthani | 14 (en digital) = 14 |

| Chhattisgarhi | 13 (en digital) = 13 |

| Toulou | 7 (en digital) = 7 |

| Maïthili | 7 (en digital) = 7 |

| Konkani | 5 (en digital) + 1 (en celluloïd) = 6 |

| Sindhi | 6 (en digital) = 6 |

| Anglais | 5 (en digital) = 5 |

| Népalais | 5 (en digital) = 5 |

| Haryanvi | 2 (en digital) = 2 |

| Autres | 1 chacun |

| Total | 1781 (en digital) + 188 (en celluloïd) = 1969 |

- Cinéma braj bhasha

L'industrie du cinéma braj bhasha, basée à Aligarh et Mathura, dans le nord de la région d'Uttar Pradesh, dans le nord de l'Inde, est connue sous le nom de Brijwood. L'industrie a vu le jour en 1982 avec Brij Bhoomi de Shiv Kumar Pahtak.

- Cinéma chaattisgarhi

L'industrie du cinéma en chhattisgarhi, basée à Raipur, dans la région de Chhattisgarh, au centre de l'Inde, est connue sous le nom de Chhollywood. L'industrie a vu le jour en 1965 avec Kahi Debe Sandesh de Manu Nayak.

- Cinéma gujarati

L'industrie du cinéma gujarati, basée à Mumbai (anciennement Bombay), dans l'État du Maharashtra, dans l'ouest de l'Inde, est connue sous le nom de Gollywood ou Dhollywood.

L'industrie a vu le jour le 9 avril 1932 avec Narsinh Mehta de Nanubhai Vakil. La production de Gollywood tourne actuellement autour de 60 films par an et plus d'un millier de films ont été produits depuis sa création.

Durant les premières décennies, les films sont basés sur des récits mythologiques et folkloriques. Vers les années 2000, le cinéma gujarati aborde des sujets sur les relations familiales, les aspirations humaines et la culture indienne. Ils sont généralement tournés dans un environnement un public rural à la recherche de récits locaux dans un style linguistique local. Vers 2005, avec la renaissance de l'industrie, des sujets plus urbains et modernes sont introduits.

- Cinéma hindi

L'industrie du cinéma hindi, basée à Mumbai (anciennement Bombay), dans la région du Maharashtra, dans l'ouest de l'Inde, est connue sous le nom de Bollywood - la composante la plus populaire du cinéma indien, qui réalise en nombre le plus de films tournés.

L'industrie a vu le jour en 1913. Le cinéma hindi a initialement abordé la culture du pays et exploré les questions de caste dans des films tels que Achhut Kannya (1936) de Franz Osten et Sujata (1959) de Bimal Roy. Le cinéma hindi a évolué avec son temps, mais aussi dans le contexte politique porté à l'écran, qui figure un patriotisme exacerbé[15]. Dans les années 1980 et 1990, l'émancipation des femmes est mise en avant, la censure plus affirmée, les scènes osées rarissismes et l'« hindouité » plus présente[16],[17].

La production de Bollywood tourne actuellement autour de 1200 films par an. Elle s'importe principalement en Asie du Sud-Est, ainsi qu'en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

De nombreux acteurs et actrices ont signé des contrats pour un travail simultané de six ou sept films, plus rares sont ceux qui se limite à trois ou quatre films par an. Des institutions telles que la Banque de développement industriel de l'Inde sont également mises en avant pour financer des films hindi. Un certain nombre de magazines populaires comme Filmfare, Stardust, ou Cine Blitz, a pour but d'attirer et de divertir les spectateurs sur l'ouverture du cinéma indien.

- Cinéma kannada

L'industrie du cinéma kannada, basée à Bangalore, dans la région du Karnataka, dans le sud-ouest de l'Inde, est connue sous le nom de Sandalwood. L'industrie a vu le jour en 1934 avec Sati Sulochana d'Y. V. Rao.

- Cinéma kerala

L'industrie du cinéma malayalam, basée à Thiruvananthapuram, dans la région du Kerala, dans le sud-ouest de l'Inde, est connue sous le nom de Mollywood[18].

L'industrie a vu le jour en 1928. Majoritairement, le cinéma malayalam mettent typiquement en scène des situations d'ordre sociales et familiales.

- Cinéma oriya

L'industrie du cinéma oriya, basée à Cuttack, dans la région d'Odisha, dans l'est de l'Inde, est connue sous le nom de Ollywood. L'industrie a vu le jour en 1936 avec Sita Bibaha de Mohan Sundar Deb Goswami.

- Cinéma pendjabi

L'industrie du cinéma pendjabi, basée à Bangalore, dans la région du Pendjab, dans le nord de l'Inde, comprenant une grande partie de l'est du Pakistan, est connue sous le nom de Pollywood.

- Cinéma tamoul

L'industrie du cinéma tamoul, basée à Chennai (anciennement Madras), dans la région du Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, est connue sous le nom de Kollywood[19].

L'industrie a vue le jour en 1916. Les studios de cinéma tamoul sont implantés dans le district de Kodambakkam.

Depuis le début des années 2000, Kollywood devient l'industrie la plus fructueuse après Bollywood. La production de Kollywood tourne actuellement autour de 260 films par an. Elle s'importe dans différentes parties de l'Asie, ainsi qu'en Afrique australe, en Amérique du Nord, en Europe et en Océanie.

Le cinéma tamoul abordent des sujets sensibles, comportant plusieurs scènes musicales et de danses qui jouent un rôle important. Certains compositeurs comme Ilayaraja et A. R. Rahman furent acclamés par le public.

- Cinéma télougou

L'industrie du cinéma bengali est basée à Tollygunge et celle du cinéma télougou, basée à Hyderabad, dans les régions d'Andhra Pradesh et de Télagana, dans l'est de l'Inde, connue sous le nom de Tollywood.

Les studios de cinéma bengali sont implantés à Tollygunge, dans la banlieue-sud de Calcutta. La production de Tollywood tourne actuellement autour de 290 films par an.

Le cinéma télougou fut rendu célèbre par ses réalisations intellectuelles et socio-politiques.

Films populaires

- Raja Harishchandra (1913), de Dhundiraj Govind Phalke

- Prem Sanyas (1925), de Franz Osten

- Shiraz (1928), de Franz Osten

- Prapancha Pash (1929), de Franz Osten

- Alam Ara (1931), d'Ardeshir Irani

- Karma (1933), de J. L. Freer Hunt

- Nirmala (1933), de Franz Osten

- Devdas (1935), de P. C. Barua

- Basant (1942), de Madhubala

- La Ville basse (1946), de Chetan Anand

- La Complainte du sentier (1955), de Satyajit Ray (1re partie de la trilogie d'Apu)

- Devdas (1955), de Bimal Roy

- L'Invaincu (1956), de Satyajit Ray (2e partie de la trilogie d'Apu)

- Mother India (1957), de Mehboob Khan

- Pyaasa (1957), de Guru Dutt

- Le Salon de musique (1958), de Satyajit Ray

- Le Monde d'Apu (1959), de Satyajit Ray (3e partie de la trilogie d'Apu)

- Kaagaz Ke Phool (1959), de Guru Dutt

- Mughal-E-Azam (1906), de Kamudin Asif

- La Rivière Subarnarekha (1965), de Ritwik Ghatak

- Monsieur Shome (1969), de Mrinal Sen

- Haré Raama Haré Krishna (1971), de Dev Anand

- Pakeezah (1972), de Kamal Amrohi

- Sholay (1975), de Ramesh Sippy

- Bhumika (1977), de Shyam Benegal

- Don (1978), de Chandra Barot

- Billa (1980), de R. Krishnamurthy

- Umrao Jaan (1981), de Muzaffar Ali

- Masoom (1983), de Shekhar Kapur

- Saaransh (1985), de Mahesh Bhatt

- Nayagan (1987), de Mani Ratnam

- Salaam Bombay ! (1988), de Mira Nair

- Parinda (1989), de Vidhu Vinod Chopra

- Aashiqui (1990), de Mahesh Bhatt

- Lamhe (1991), de Yash Chopra

- Roja (1992), de Mani Ratnam

- Baazigar (1993), d'Abbas-Mastan

- Hum Aapke Hain Koun..! (1994), de Sooraj R. Barjatya

- La Reine des bandits (1994), de Shekhar Kapur

- Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995), d'Aditya Chopra

- Bombay (1995), de Mani Ratnam

- Indian (1996), de S. Shankar

- Dil To Pagal Hai (1979), de Yash Chopra

- Dil Se (1998), de Mani Ratnam

- Kuch Kuch Hota Hai (1998), de Karan Johar

- Hum Dil De Chuke Sanam (1999), de Sanjay Leela Bhansali

- Mohabbatein (2000), d'Aditya Chopra

- Kandukondain Kandukondain (2000), de Rajiv Menon

- Lagaan (2001), d'Ashutosh Gowariker

- Le Mariage des moussons (2001), de Mira Nair

- La Famille indienne (2001), de Karan Johar

- Kannathil Muthamittal (2002), de Mani Ratnam

- Devdas (2002), de Sanjay Leela Bhansali

- Veer-Zaara (2004), de Yash Chopra

- Swades, Nous le peuple (2004), d'Ashutosh Gowariker

- Black (2005), de Sanjay Leela Bhansali

- Rang De Basanti (2005), de Rakeysh Omprakash Mehra

- Saawariya (2005), de Sanjay Leela Bhansali

- Lage Raho Munna Bhai (2006), de Rajkumar Hirani

- Chak De ! India (2007), de Shimit Amin

- Guru (2007), de Mani Ratnam

- Sivaji (2007), de S. Shankar

- Jodhaa Akbar (2008), d'Ashutosh Gowariker

- 3 Idiots (2009), de Rajkumar Hirani

- My Name Is Khan (2010), de Karan Johar

- Dabangg (2010), d'Abhinav Kashyap

- I Am (2011), d'Onir

- The Dirty Picture (2011), de Milan Luthria

- Barfi! (2012), d'Anurag Basu

- Gangs of Wasseypur, d'Anurag Kashyap

- Jusqu'à mon dernier souffle (2012), de Yash Chopra

- Raanjhanaa (2013), d'Anand L. Rai

- Ram-Leela (2013), de Sanjay Leela Bhansali

- The Lunchbox (2013), de Ritesh Batra

- Queen (2014), de Vikas Bahl

- Haider (2014), de Vishal Bhardwaj

- Titli, une chronique indienne (2014), de Kanu Behl

- Masaan (2015), de Neeraj Ghaywan

- Baahubali: The Beginning (2015), de S. S. Rajamouli

- Bajirao Mastani (2015), de Sanjay Leela Bhansali

- La Saison des femmes (2015), de Leena Yadav

- Mohenjo Daro (2016), d'Ashutosh Gowariker

Acteurs et actrices notables

- Acteurs

- John Abraham

- Abhishek Bachchan

- Amitabh Bachchan

- Soumitra Chatterjee

- Bobby Deol

- Sunny Deol

- Ajay Devgan

- Dhanush

- Dharmendra

- Sanjay Dutt

- Sivaji Ganesan

- Govinda

- Kamal Haasan

- Anil Kapoor

- Raj Kapoor

- Ranbir Kapoor

- Rishi Kapoor

- Shahid Kapoor

- Shashi Kapoor

- Aamir Khan

- Imran Khan

- Irfan Khan

- Saif Ali Khan

- Salman Khan

- Shahrukh Khan

- Rajesh Khanna

- Anupam Kher

- Akshay Kumar

- Dilip Kumar

- Nana Patekar

- Amrish Puri

- Rajinikanth

- M. G. Ramachandran

- Arjun Rampal

- Hrithik Roshan

- Naseeruddin Shah

- Jackie Shroff

- Milind Soman

- Vikram

- Actrices

- Shabana Azmi

- Jaya Bachchan

- Vidya Balan

- Bipasha Basu

- Sonali Bendre

- Juhi Chawla

- Priyanka Chopra

- Nandita Das

- Madhuri Dixit

- Lara Dutta

- Diana Hayden

- Celina Jaitley

- Katrina Kaif

- Kajol

- Kareena Kapoor

- Karisma Kapoor

- Jiah Khan

- Kirron Kher

- Kalki Koechlin

- Manisha Koirala

- Hema Malini

- Urmila Matondkar

- Rani Mukherjee

- Nargis

- Ameesha Patel

- Smita Patil

- Aishwarya Rai

- Kangana Ranaut

- Amrita Rao

- Waheeda Rehman

- Rekha

- Sushmita Sen

- Konkona Sen Sharma

- Mallika Sherawat

- Shilpa Shetty

- Sridevi

- Tabu

- Sharmila Tagore

- Preity Zinta

Sociétés de production

L'industrie cinématographique indienne compte plus de 1000 sociétés de production, dont quelques-unes connaissent une belle réussite commerciale. Elles contribuent au rayonnement international du cinéma indien en aidant à sa distribution à l'étranger. Parmi les plus connues, on peut citer : Yash Raj Films, Red Chillies Entertainment, Dharma Productions, Eros International, Balaji Motion Pictures, UTV Motion Pictures, et Geetha Arts.

Musique

La musique filmi joue un rôle significatif dans le cinéma indien, assumant une part du support narratif, favorisant la synthèse des scénarios, facilitant la participation du public à ce que le cinéma doit être : une fête aussi bien pour les yeux que pour les émotions. Les droits musicaux représentant 4-5% des revenus nets générés par un film indien typique qui peut avoir autour de 5-6 chansons chorégraphiées réparties sur toute la longueur du film.

Parmi les grandes industries de la musique filmi, on peut citer :

- Aditya Music

- Apple Records

- Big Music

- Dharam Seva Records

- DogmaTone

- Guitarmonk Records

- Jackson Records

- Manorama Music

- Only Much Louder

- Puri Sangeet

- Saregama

- Shivaranjani Music

- Sony Music India

- T-Series

- Think Music India

- Trident Studios

- Underscore Records Pvt. Ltd.

Distinctions

Il existe plusieurs cérémonies décernant des prix cinématographiques en Inde ; les National Film Awards sont généralement dédiés à l'ensemble du cinéma indien.

À Mumbai et ses environs se déroulent les festivals spécialement dédiés à Bollywood et aux autres industries cinématographiques indiennes:

- Apsara Awards

- Asianet Film Awards

- Bengal Film Journalists' Association Awards

- International Indian Film Academy Awards

- Filmfare Awards

- Filmfare Awards East

- Filmfare Awards South

- Karnataka State Film Awards

- Kerala State Film Awards

- Maharashtra State Film Awards

- Marathi International Film and Theatre Awards

- Nandi Awards

- Orissa State Film Awards

- Punjab Rattan Awards

- Punjabi International Film Academy Awards

- Screen Awards

- South Indian International Movie Awards

- Stardust Awards

- Tamil Nadu State Film Awards

- Vijay Awards

- Zee Cine Awards

- Zee Gaurav Puraskar

Les films indiens proposés aux Oscars reste une exception, pourtant le film britannique Slumdog Millionaire (2008) de Danny Boyle, inspiré des films bollywoodiens, montre l'engouement du public pour son style et ses thématiques. Il reçoit deux nominations et remporte huit Oscars dont celui celui du meilleur film et du meilleur réalisateur[20],[21],[22]. Le compositeur A. R. Rahman et le parolier Gulzar reçoit tous deux l'Oscar de la meilleure chanson originale pour l'hymne Jai Ho[23].

Cependant, le cinéma indien a également été reconnu aux Oscars du cinéma américain. Les films Mother India (1957) de Mehboob Khan, Salaam Bombay ! (1988) de Mira Nair et Lagaan (2001) d'Ashutosh Gowariker[24] furent nommés pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, tandis que Devdas (2002) de Sanjay Leela Bhansali et Rang De Basanti (2005) de Rakeysh Omprakash Mehra ont été nominés aux British Academy Film Awards pour le prix du meilleur film en langue étrangère, au Royaume-Uni.

Instituts cinématographiques

Plusieurs instituts, à la fois géré par le gouvernement et dans le cercle privé, offrent une éducation formelle dans les divers aspects de la production cinématographique indienne. Certains des plus éminents comprennent:

- AJK Mass Communication Research Centre (New Delhi, Delhi)

- Annapurna International School of Film and Media (Hyderabad, Télangana)

- Arya Film and Television Academy (Jaipur, Rajasthan)

- Asian Academy of Film & Television (AAFT) (Noida, Uttar Pradesh)

- Biju Pattnaik Film and Television Institute of Odisha (Cuttack, Odisha)

- Blue Ocean Film and Television Academy (BOFTA) (Chennai, Tamil Nadu)

- Centre for Advanced Media Studies (Patiala, Pendjab)

- City Pulse Institute of Film & Television (Gandhinagar, Gujarat)

- Department of Culture & Media studies, Central University of Rajasthan (Ajmer, Rajasthan)

- Film and Television Institute of India (FTII) (Pune, Maharashtra)

- Government Film and Television Institute (GFTI) (Bangalore, Karnataka)

- L. V. Prasad Film & TV Academy (Chennai, Tamil Nadu)

- M.G.R. Government Film and Television Training Institute (Chennai, Tamil Nadu)

- Matrikas Film School (New Delhi, Delhi)

- National Institute of Design (NID) (Ahmedabad, Gujarat)

- Regional Government Film and Television Institute (RGFTI) (Guwahati, Assam)

- Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI) (Kolkata, Bengale-Occidental)

- Srishti School of Art, Design and Technology (Bangalore, Karnataka)

- Whistling Woods International Institute (Mumbai, Maharashtra)

- K R Narayanan National Institute of Visual Science and Arts (KRNNIVSA) (Kottayam, Kerala)

Annexes

Articles connexes

Sources et bibliographie

- En français

- Raphaël Bassan, Nasreen Munni Kabir, Henri Micciollo, Philippe Parrain, Le Cinéma indien, Centre Georges Pompidou, 1983, 228 p. (ISBN 978-2864250371)

- Rauf Ahmed, Jeanne Bouniort, Nasreen Munni Kabir, Les stars du cinema indien, Centre Georges Pompidou, 1992, 118 p. (ISBN 978-2858503155)

- Dominique Païni, Indomania. Le cinéma indien des origines à nos jours, Cinémathèque française, 1998, 234 p. (ISBN 978-2900596142)

- Yves Thoraval, Les Cinémas de l'Inde, L'Harmattan, 2000, 544 p. (ISBN 978-2738464170)

- Emmanuel Grimaud, Bollywood Film Studio ou comment les films se font à Bombay, CNRS, 2003, 92 p. (ISBN 978-2271061836)

- Bérénice Geoffroy-Schneiter, Beauté indienne, Éditions Assouline, 2004, 84 p. (ISBN 978-2843235740)

- Virginie Broquet, Pierre Polomé, Bollywood : Dans les coulisses des Film Cities, Éditions du Rouergue, 2005, 111 p. (ISBN 978-2841566372)

- Camille Deprez, Bollywood : Cinéma et mondialisation, Presses Universitaires du Septentrion, 2010, 252 p. (ISBN 978-2757401545)

- Gilles Laprévotte, Thierry Roche, Indian's Song : Des Indiens d'Hollywood au cinéma des Indiens, Exhibitions International, 2010, 206 p. (ISBN 978-2873402679)

- Ophélie Wiel, Bollywood et les autres : Voyage au cœur du cinéma indien, Buchet-Chastel, 2011, 223 p. (ISBN 978-2283024393)

- François Gautier, La nouvelle revue de L'Inde : Spécial 100 ans de cinéma indien, L'Harmattan, 2012, 184 p. (ISBN 978-2336004303)

- En anglais

- (en) Suresh Chabria, Paolo Cherchi Usai, Light of Asia: Indian Silent Cinema 1912-1934, Niyogi Books of India, 1994, 340 p. (ISBN 978-9383098026)

- (en) Sundararaj Theodore Bhaskaran, Eye of The Serpent: An Introduction to Tamil Cinema, Westland Ltd, 1996, 336 p. (ISBN 978-9383260744)

- (en) Wimal Dissanyake, K. Moti Gokulsing, Indian Popular Cinema: A Narrative of Cultural Change, Trentham Books Ltd, 1997, 166 p. (ISBN 978-1858560960)

- (en) John W. Hood, The Essential Mystery: Major Filmmakers of Indian Art Cinema, Sangam Books Ltd, 2000, 483 p. (ISBN 978-0863118524)

- (en) Nasreen Munni Kabir, Bollywood: The Indian Cinema Story, Channel 4 Books, 2001, 256 p. (ISBN 978-0752219431)

- (en) Rachel Dwyer, Divia Patel, Cinema India: The Visual Culture of Hindi Film, Reaktion Books, 2002, 240 p. (ISBN 978-1861891242)

- (en) Vijay Mishra, Bollywood Cinema: Temples of Desire, Routledge, 2002, 320 p. (ISBN 978-0415930154)

- (en) Jigna Desai, Beyond Bollywood: The Cultural Politics of South Asian Diasporic Film, Routledge, 2004, 296 p. (ISBN 978-0415966856)

- (en) K. Moti Gokulsing, Wimal Dissanayake, Indian Popular Cinema: A Narrative of Cultural Change, Trentham Books, 2004, 161 p. (ISBN 978-1858563299)

- (en) Jitendra Kothari, Dinesh Raheja, Indian Cinema: The Bollywood Saga, Roli Books, 2004, 156 p. (ISBN 978-8174362858)

- (en) Bāpū Vāṭave, Dadasaheb Phalke, the father of Indian cinema, National Book Trust, 2004, 187 p. (ISBN 978-8123743196)

- (en) Subhash K. Jha, The Essential Guide to Bollywood, Reprint, 2005, 176 p. (ISBN 978-8174363787)

- (en) Asha Kasbekar, Pop Culture India!: Media, Arts, and Lifestyle, Abc-Clio, 2006, 336 p. (ISBN 978-1851096367)

- (en) Stephen Alter, Fantasies of a Bollywood Love Thief: Inside the World of Indian Moviemaking, Mariner Books, 2007, 272 p. (ISBN 978-0156030847)

- (en) Deborah Barretto, Gurbir Jolly, Zenia Wadhwani, Once Upon a Time in Bollywood: The Global Swing in Hindi Cinema, Tsar Publications, 2007, 200 p. (ISBN 978-1894770408)

- (en) Mihir Bose, Bollywood: A History, Tempus, 2007, 388 p. (ISBN 978-0752443829)

- (en) Anna Morcom, Hindi Film Songs and the Cinema, Ashgate Publishing, 2007, 281 p. (ISBN 978-0754651987)

- (en) Sangita Gopal, Sujata Moorti, Global Bollywood: Travels of Hindi Song and Dance, University of Minnesota Press, 2008, 352 p. (ISBN 978-0816645787)

- (en) Selvaraj Velayutham, Tamil Cinema: The Cultural Politics of India's Other Film Industry, Routledge, 2008, 16 p. (ISBN 978-0415396806)

- (en) Neepa Majumdar, Wanted Cultured Ladies Only!: Female Stardom and Cinema in India, 1930s-1950s, University of Illinois Press, 2009, 172 p. (ISBN 978-0252034329)

- (en) Jeremy Pinto, Sheena Sippy, Bollywood Posters, Thames & Hudson, 2009, 216 p. (ISBN 978-0500287767)

- (en) Dana Rasmussen, Welcome to Kollywood: Tamil Cinema's Highest-Grossing Films, Webster's Digital Services, 2010, 98 p. (ISBN 978-1171121596)

- (en) Deepali Dewan, Bollywood Cinema Showcards: Indian Film Art from the 1950s to the 1980s Hardcover, Royal Ontario Museum Press, 2011, 119 p. (ISBN 978-0888544827)

- (en) Tejaswini Ganti, Producing Bollywood: Inside the Contemporary Hindi Film Industry, Duke University Press Books, 2012, 440 p. (ISBN 978-0822352136)

- (en) Tejaswini Ganti, Bollywood: A Guidebook to Popular Hindi Cinema, Routledge, 2013, 288 p. (ISBN 978-0415583886)

- (en) Aswin Punathambekar, From Bombay to Bollywood: The Making of a Global Media Industry, New York University Press, 2013, 266 p. (ISBN 978-0814729496)

- (en) Diptarup Das, 100 Years of Bollywood, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014, 222 p. (ISBN 978-1503253698)

- (en) Govind Dhananjayan, Pride of Tamil Cinema: 1931 to 2013, Blue Ocean Publishers, 2014, 612 p. (ISBN 978-9384301057)

- (en) Rachel Dwyer, Bollywood's India: Hindi Cinema as a Guide to Contemporary India, Reaktion Books, 2014, 272 p. (ISBN 978-1780232638)

- (en) Priya Joshi, Bollywood's India: A Public Fantasy, Columbia University Press, 2015, 216 p. (ISBN 978-0231169615)

- (en) Swarnavel Eswaran Pillai, Madras Studios: Narrative, Genre, and Ideology in Tamil Cinema, Sage Publications Pvt. Ltd, 2015, 372 p. (ISBN 978-9351501213)

- Autres langues

- (es) Aruna Vasudev, Alberto Elena, El sueno de Bollywood / Bollywood Dream: Cine Contemporaneo De La India / Contemporary Cinema in India, T&B Editores, 2003, 76 p. (ISBN 978-8495602442)

- (it) Elena Aime, Breve storia del cinema indiano, Lindau, 2005, 262 p. (ISBN 978-8871805320)

- (de) Shashi Tharoor, Peter Knecht, Bollywood, Insel Verlag Gmbh, 413 p. (ISBN 978-3458173120)

- (it) Elena Aime, Storia del cinema indiano, Lindau, 2007, 272 p. (ISBN 978-8871807003)

- (de) Jonas Lobgesang, Tanz im Bollywood-Kino, Grin Verlag Gmbh, 2009, 30 p. (ISBN 978-3640238606)

- (de) Kathrin Rosi Würtz, Bollywood zwischen Erlebniswelt und interkultureller Imagination, Bod, 2009, 198 p. (ISBN 978-3837073195)

- (de) Birgit Fritz, Bollywood in Deutschland: Vermarktungschancen der indischen Mainstreamfilme in Deutschland, AV Akademikerverlag, 2013, 140 p. (ISBN 978-3639414189)

- (de) Natalie Tenberg, Bollywood und Rübenkraut: Geschichten von meiner deutsch-indischen Familie, Heyne Taschenbuch, 2013, 223 p. (ISBN 978-3453602625)

Documentaires

- Yves Billon, Agnès Guerin, Les stars en Inde, L'Harmattan/Zarafa Films, 1998 (52 minutes; Info)

Notes et références

- (en)Saibal Dasgupta, « Chinese film industry races close to Bollywood », sur The Times of India,

- Jean Piel, Vijay Singh, « La folie « Bollywood » », sur Le Point,

- « Bollywood, un monde fascinant », sur Ina.fr,

- (en)« "Dadasaheb Phalke Father of Indian Cinema" », sur Colors of India,

- (en)Sachin Sharma, « "Godhra forgets its days spent with Dadasaheb Phalke" », sur The Times of India,

- « Le cinéma indien de Bollywood est centenaire et en pleine forme », sur RTS Info,

- « Vive Bollywood ! L'Inde porte un toast au centenaire de son cinéma », sur Le Parisien,

- Jacqueline Saint-Médar, « EN IMAGES. Bollywood a 100 ans », sur Le Point,

- Jean-Paul Rousset, « Bollywood fait ses entrées en France », sur Libération,

- Namrata Joshi, « Bollywood à la conquête du cinéma mondial », sur Courrier International,

- « Vous avez dit Bollywood ! », sur Le Point,

- Isabelle Regnier, « Un cinéma kitsch et contestataire », sur Le Monde,

- Julien Blanc-Gras, « Nouvelle vague à Bollywood », sur Le Monde,

- Julien Bouissou, « Bollywood œuvre pour l’unité indienne », sur Le Monde,

- « Bollywood et politique indienne : un peu plus qu'un mariage arrangé », sur Télérama,

- Vanessa Dougnac, « Bons baisers de Bollywood », sur Le Point,

- Sébastien Farcis, « Ce que Bollywood raconte de l'Inde », sur RFI,

- Aanchal Bansal, « Cinéma. En Inde, les provinciaux se font des films », sur Courrier International,

- Vanessa Dougnac, « Kollywood, le temple du cinéma tamoul », sur Le Point,

- (en)« Slumdog gets 10 Oscar noms », sur Rediff.com,

- « «Slumdog Millionaire» rafle huit Oscars », sur Libération,

- « Slumdog Millionaire survole les Oscars », sur Les Inrocks,

- « «Slumdog Millionaire», hymne électoral », sur Libération,

- (en)« 'Lagaan' nominated for Oscar », sur The Hindu,