« Salaire minimum interprofessionnel de croissance » : différence entre les versions

Rectification salaires bruts et nets |

m →Historique : "francs" affiché en exposant dans le texte. |

||

| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||

L'idée du SMIC apparaît avec la fin du [[libéralisme]] des années 1930. La [[Grande Dépression]] étant liée à une [[Offre et demande|insuffisance de la demande]], les économistes considèrent qu'il faut augmenter les salaires pour stimuler cette demande<ref>{{ouvrage|auteur=[[Éric Fottorino]]|titre=Réinventer le travail|éditeur=Philippe Rey|date=2018|passage=94}}.</ref>. |

L'idée du SMIC apparaît avec la fin du [[libéralisme]] des années 1930. La [[Grande Dépression]] étant liée à une [[Offre et demande|insuffisance de la demande]], les économistes considèrent qu'il faut augmenter les salaires pour stimuler cette demande<ref>{{ouvrage|auteur=[[Éric Fottorino]]|titre=Réinventer le travail|éditeur=Philippe Rey|date=2018|passage=94}}.</ref>. |

||

Le SMIC a succédé, en application d'un décret du Premier ministre [[Jacques Chaban-Delmas]] du {{date|2|janvier|1970}}, au [[salaire minimum interprofessionnel garanti]] (SMIG), instauré par la loi du {{date-|11 février 1950}}, appliquée à partir du {{date-|23 août 1970-}} suivant. Après douze ans de gel des salaires, le SMIG permet à nouveau la libre négociation des [[Convention collective|conventions collectives]]. Tout en procédant simultanément à la libération des salaires, la loi propose que {{citation|la Commission supérieure des conventions collectives [soit] chargée de la composition d’un budget-type servant à la détermination du salaire minimum national interprofessionnel garanti}}. Destiné à relancer la [[consommation]] et à lutter contre la [[pauvreté]], ce salaire de base est alors établi par le gouvernement au taux suivants<ref>[http://www.gouvernement.fr/partage/8700-11-fevrier-1950-creation-du-salaire-minimum-interprofessionnel-garanti-smig « Création du salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G). »], données officielles législatives, sur ''gouvernement.fr''.</ref> : pour une durée de travail de {{nobr|45 heures}} par semaine, il est de {{unité|78|[[franc français|francs]]}} de l’heure, à Paris (en province, le taux horaire est inférieur), ce qui donne comme salaire hebdomadaire {{unité|3510|francs}} (la paye se fait encore à la semaine) et comme base mensuelle sur douze mois une moyenne de {{unité |

Le SMIC a succédé, en application d'un décret du Premier ministre [[Jacques Chaban-Delmas]] du {{date|2|janvier|1970}}, au [[salaire minimum interprofessionnel garanti]] (SMIG), instauré par la loi du {{date-|11 février 1950}}, appliquée à partir du {{date-|23 août 1970-}} suivant. Après douze ans de gel des salaires, le SMIG permet à nouveau la libre négociation des [[Convention collective|conventions collectives]]. Tout en procédant simultanément à la libération des salaires, la loi propose que {{citation|la Commission supérieure des conventions collectives [soit] chargée de la composition d’un budget-type servant à la détermination du salaire minimum national interprofessionnel garanti}}. Destiné à relancer la [[consommation]] et à lutter contre la [[pauvreté]], ce salaire de base est alors établi par le gouvernement au taux suivants<ref>[http://www.gouvernement.fr/partage/8700-11-fevrier-1950-creation-du-salaire-minimum-interprofessionnel-garanti-smig « Création du salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G). »], données officielles législatives, sur ''gouvernement.fr''.</ref> : pour une durée de travail de {{nobr|45 heures}} par semaine, il est de {{unité|78|[[franc français|francs]]}} de l’heure, à Paris (en province, le taux horaire est inférieur), ce qui donne comme salaire hebdomadaire {{unité|3510|francs}} (la paye se fait encore à la semaine) et comme base mensuelle sur douze mois une moyenne de {{unité|15210|francs|}}<ref>{{nobr|3 510}} multiplié par {{nobr|52 semaines}} divisé par {{nobr|12 mois}}.</ref>. Entre 1950 et 1958, le taux d'inflation en France, en dépit de sa progression sensible, reste inférieur au taux de croissance ; cependant, le franc connaît une série de dévaluations, notamment en 1958 (qui entraîne la création du [[nouveau franc]]). En 1960, le SMIG est de {{unité|220|nouveaux francs}} ({{unité|22200|anciens francs}}). |

||

En 1981, le SMIC mensuel passe la barre des {{unité|3000|francs}}. |

En 1981, le SMIC mensuel passe la barre des {{unité|3000|francs}}. |

||

Version du 7 juin 2018 à 21:25

Le salaire minimum interprofessionnel de croissance[1], plus connu sous l'acronyme SMIC, anciennement salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), est, en France, le salaire minimum horaire en dessous duquel aucun salarié de plus de 18 ans ne peut être payé. Il est réévalué au minimum tous les ans le 1er janvier.

À la différence du SMIG basé sur l'inflation, le SMIC est revalorisé au minimum à hauteur de la moitié de l’augmentation du pouvoir d’achat du salaire horaire de base ouvrier (SHBO). Il peut bénéficier de hausses supplémentaires de la part du Gouvernement.

En , 13 % de la population active était rémunérée au SMIC, dont une majorité de femmes. En , 1,65 million de salariés des entreprises du secteur concurrentiel (hors apprentis, stagiaires et intérimaires) sont rémunérés au SMIC, soit 10,6 % des salariés, dont 55,2 % de femmes[2].

Au , son montant horaire brut est porté à 9,88 € (contre 9,76 € au ), ce qui correspond à un salaire brut mensuel de 1 498,50 €, sur la base de la durée légale de travail de 35 heures par semaine[3] — c'est-à-dire 151,67 heures par mois[4] — et 1 198,80 € nets[5] de cotisations sociales[6].

Ces 151,67 heures mensuelles correspondent à 35 heures par semaine :

Historique

L'idée du SMIC apparaît avec la fin du libéralisme des années 1930. La Grande Dépression étant liée à une insuffisance de la demande, les économistes considèrent qu'il faut augmenter les salaires pour stimuler cette demande[7].

Le SMIC a succédé, en application d'un décret du Premier ministre Jacques Chaban-Delmas du , au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), instauré par la loi du , appliquée à partir du suivant. Après douze ans de gel des salaires, le SMIG permet à nouveau la libre négociation des conventions collectives. Tout en procédant simultanément à la libération des salaires, la loi propose que « la Commission supérieure des conventions collectives [soit] chargée de la composition d’un budget-type servant à la détermination du salaire minimum national interprofessionnel garanti ». Destiné à relancer la consommation et à lutter contre la pauvreté, ce salaire de base est alors établi par le gouvernement au taux suivants[8] : pour une durée de travail de 45 heures par semaine, il est de 78 francs de l’heure, à Paris (en province, le taux horaire est inférieur), ce qui donne comme salaire hebdomadaire 3 510 francs (la paye se fait encore à la semaine) et comme base mensuelle sur douze mois une moyenne de 15 210 francs[9]. Entre 1950 et 1958, le taux d'inflation en France, en dépit de sa progression sensible, reste inférieur au taux de croissance ; cependant, le franc connaît une série de dévaluations, notamment en 1958 (qui entraîne la création du nouveau franc). En 1960, le SMIG est de 220 nouveaux francs (22 200 anciens francs).

En 1981, le SMIC mensuel passe la barre des 3 000 francs.

Des fortes revalorisations du SMIC entre 1997 et 2005 ont conduit à ce que le SMIC augmente plus vite que le salaire moyen de l'ensemble de la population[10], et ont abouti à un « écrasement de la hiérarchie des salaires »[11]. La proportion de salariés payés au SMIC dans l’ensemble des salariés est passée d’environ 10 % sur la décennie 1987-1996 à plus de 16 % en 2005[11]. Le pouvoir d'achat des travailleurs payés au salaire minimum a crû plus vite en moyenne que celui des autres salariés ; en particulier, les bas salaires sont progressivement rattrapés par la croissance du SMIC car ils augmentent moins vite que le SMIC[11].

Au cours des années 1990 et des années 2000, les gouvernements ont également baissé les cotisations sur les bas revenus afin de limiter la croissance du coût du travail des bas salaires, en particulier au niveau du SMIC, pour favoriser l'emploi. Ces actions ont eu comme effet pervers d'augmenter la proportion d'employés payés au SMIC par un effet dit de « trappe à bas salaire ».

La réduction de la durée du travail de 39 à 35 heures entre 1997 et 2002 a donné lieu à la création de cinq SMIC différents. Les niveaux des SMIC ont été réunifiés de 2003 à 2005 par la loi Fillon sur la RTT, avec un mode de convergence qui a abouti à une forte revalorisation du SMIC, qui a augmenté d’un peu plus de 5,5 % en moyenne sur chacune des trois années 2003-2005[11].

Exceptions

Dans certains cas, il existe une réduction :

- les mineurs ayant moins de six mois d'expérience dans un secteur d'activité peuvent percevoir une rémunération inférieure de 20 % au SMIC pour les mineurs de 16 à 17 ans soit 7,69 € bruts de l'heure et de 10 % pour les mineurs de plus de 17 ans soit 8,65 € bruts de l'heure ;

- les jeunes en contrat d'apprentissage perçoivent une rémunération allant de 25 % à 78 % du SMIC (ou du minimum conventionnel) en fonction de leur âge et de leur ancienneté dans le contrat d'apprentissage. Ils étaient 340 000 en 1997 ;

- les jeunes en contrat de professionnalisation perçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure à 55 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans et à 70 % du SMIC pour les bénéficiaires de 21 ans et plus. Ces rémunérations ne peuvent être inférieures, respectivement, à 65 % et 80 % du SMIC, dès lors que le bénéficiaire est titulaire d’une qualification au moins égale à celle d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau ;

- les stagiaires ne reçoivent pas de rémunération mais une gratification. Si la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou non, cette gratification est obligatoire. Elle est due à compter du premier jour du premier mois de stage et est versée mensuellement. À compter du , elle est au minimum de 508,20 €. Ce minimum est porté à 554,40 € au ;

- dans le département de Mayotte, le SMIC horaire est de 7,26 € de l'heure depuis le . Il évolue dans les mêmes proportions que le SMIC national.

Les travailleurs handicapés exerçant en milieu ordinaire ou adapté ne peuvent se voir attribuer une rémunération inférieure au SMIC[12],[13]. L'employeur peut recevoir une aide de l'État en fonction du handicap du salarié[12],[13]. Dans un Établissement et service d'aide par le travail (ESAT), la rémunération peut être inférieure au SMIC (dans la limite de 55 %) ; l'établissement perçoit également une aide de l'État[12].

Les travailleurs à temps partiel, les CDD et les salariés détachés ne peuvent percevoir une rémunération inférieure au SMIC horaire.

Les notes de frais, les heures supplémentaires et les primes liées au temps de travail sont exclues du calcul.

La convention collective des assistantes maternelles prévoit que leur rémunération horaire de base puisse être inférieure à celle du SMIC, ce qui est majoritairement le cas dans les faits.

Note : La CAF suspend les aides aux parents employeurs dès que la rémunération de l'assistante maternelle dépasse cinq heures de SMIC pour une journée de travail de huit heures. Au-delà de la convention collective, c'est la PAJE qui limite le montant de la rémunération des assistantes maternelles à un niveau très inférieur au SMIC. Dans les faits, les salaires de 2,8 € nets de l'heure sont monnaie courante.

Revalorisation

Son augmentation correspond au minimum à l'inflation constatée l'année précédente sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation pour les « ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac », plus 50 % de l'augmentation du pouvoir d’achat du salaire horaire de base ouvrier (SHBO)[14]. Le gouvernement a en outre la possibilité d'accorder des « coups de pouce » ce qu'il ne fait plus depuis 2007.

De plus, si l'inflation constatée entre le 1er janvier et le dernier mois connu (N-1) dépasse 2 %, il est automatiquement réévalué au mois N+1 du pourcentage de cette inflation.

L'augmentation du salaire minimum est un enjeu syndical comme l'atteste la revendication de la CGT réclamant un SMIC à 1 700 euros brut par mois.

Évolution récente du SMIC horaire brut en euros

| Date parution au JO |

Montant brut horaire (monnaie courante)[15],[16] |

Montant brut horaire (euro courant) |

Montant brut horaire (euro 2017)[17] |

Montant brut mensuel (euro courant) |

Évolution | Inflation | Pourcentage réel | Gouvernement et parti | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 31 mars 1977 | 9,14 FF | 1,39 € | 5,28 € | 241,52 € (173.33 H/mois) | |||||

| 31 mai 1977 | 9,34 FF | 1,42 € | 5,40 € | 246,80 € (173.33 H/mois) | |||||

| 30 juin 1977 | 9,58 FF | 1,46 € | 5,54 € | 253,15 € (173.33 H/mois) | |||||

| 30 septembre 1977 | 9,79 FF | 1,49 € | 5,66 € | 258,70 € (173.33 H/mois) | |||||

| 30 novembre 1977 | 10,06 FF | 1,53 € | 5,81 € | 265,83 € (173.33 H/mois) | |||||

| 30 avril 1978 | 10,45 FF | 1,59 € | 5,54 € | 276,14 € (173.33 H/mois) | |||||

| 30 juin 1978 | 10,85 FF | 1,65 € | 5,75 € | 286,71 € (173.33 H/mois) | |||||

| 31 août 1978 | 11,07 FF | 1,69 € | 5,87 € | 292,52 € (173.33 H/mois) | |||||

| 30 novembre 1978 | 11,31 FF | 1,72 € | 5,99 € | 298,86 € (173.33 H/mois) | |||||

| 31 mars 1979 | 11,60 FF | 1,77 € | 5,55 € | 306,52 € (173.33 H/mois) | |||||

| 30 juin 1979 | 12,15 FF | 1,85 € | 5,81 € | 321,06 € (173.33 H/mois) | |||||

| 31 août 1979 | 12,42 FF | 1,89 € | 5,94 € | 328,19 € (173.33 H/mois) | |||||

| 30 novembre 1979 | 12,93 FF | 1,97 € | 6,18 € | 341,67 € (173.33 H/mois) | |||||

| 29 février 1980 | 13,38 FF | 2,04 € | 5,64 € | 353,60 € (173.33 H/mois) | |||||

| 30 avril 1980 | 13,64 FF | 2,08 € | 5,75 € | 360,53 € (173.33 H/mois) | |||||

| 30 juin 1980 | 13,97 FF | 2,13 € | 5,89 € | 369,20 € (173.33 H/mois) | |||||

| 31 août 1980 | 14,30 FF | 2,18 € | 6,02 € | 377,87 € (173.33 H/mois) | |||||

| 30 novembre 1980 | 14,76 FF | 2,25 € | 6,22 € | 390,00 € (173.33 H/mois) | |||||

| 28 février 1981 | 15,22 FF | 2,32 € | 5,65 € | 402,13 € (173.33 H/mois) | |||||

| 30 mai 1981 | 16,73 FF | 2,55 € | 6,21 € | 442,00 € (173.33 H/mois) | |||||

| 31 août 1981 | 17,32 FF | 2,64 € | 6,43 € | 457,60 € (173.33 H/mois) | |||||

| 31 octobre 1981 | 17,78 FF | 2,71 € | 6,60 € | 469,73 € (173.33 H/mois) | |||||

| 31 décembre 1981 | 18,17 FF | 2,77 € | 6,75 € | 480,13 € (173.33 H/mois) | |||||

| 28 février 1982 | 18,63 FF | 2,84 € | 6,19 € | 479,96 € (169 H/mois) | |||||

| 30 avril 1982 | 19,02 FF | 2,90 € | 6,32 € | 490,10 € (169 H/mois) | |||||

| 30 juin 1982 | 19,61 FF | 2,99 € | 6,51 € | 505,31 € (169 H/mois) | |||||

| 30 novembre 1982 | 20,27 FF | 3,09 € | 6,73 € | 522,21 € (169 H/mois) | |||||

| 28 février 1983 | 20,99 FF | 3,20 € | 6,36 € | 540,80 € (169 H/mois) | |||||

| 31 mai 1983 | 21,65 FF | 3,30 € | 6,56 € | 557,70 € (169 H/mois) | |||||

| 30 juin 1983 | 21,91 FF | 3,34 € | 6,64 € | 564,46 € (169 H/mois) | |||||

| 30 septembre 1983 | 22,30 FF | 3,40 € | 6,76 € | 574,60 € (169 H/mois) | |||||

| 31 décembre 1983 | 22,76 FF | 3,47 € | 6,90 € | 586,43 € (169 H/mois) | |||||

| 30 avril 1984 | 23,55 FF | 3,59 € | 6,64 € | 606,71 € (169 H/mois) | |||||

| 30 juin 1984 | 23,81 FF | 3,63 € | 6,72 € | 613,47 € (169 H/mois) | |||||

| 31 septembre 1984 | 24,34 FF | 3,71 € | 6,87 € | 626,99 € (169 H/mois) | |||||

| 31 mars 1985 | 24,93 FF | 3,80 € | 6,65 € | 642,20 € (169 H/mois) | |||||

| 30 avril 1985 | 25,52 FF | 3,89 € | 6,80 € | 657,41 € (169 H/mois) | |||||

| 30 juin 1985 | 26,04 FF | 3,97 € | 6,94 € | 670,93 € (169 H/mois) | |||||

| 31 mai 1986 | 26,57 FF | 4,05 € | 6,90 € | 684,45 € (169 H/mois) | |||||

| 30 juin 1986 | 26,89 FF | 4,10 € | 6,98 € | 692,90 € (169 H/mois) | |||||

| 28 février 1987 | 27,55 FF | 4,20 € | 6,94 € | 709,80 € (169 H/mois) | |||||

| 30 juin 1987 | 27,81 FF | 4,24 € | 7,00 € | 716,56 € (169 H/mois) | |||||

| 31 mai 1988 | 28,47 FF | 4,34 € | 6,98 € | 733,46 € (169 H/mois) | |||||

| 30 juin 1988 | 28,73 FF | 4,38 € | 7,04 € | 740,22 € (169 H/mois) | |||||

| 28 février 1989 | 29,39 FF | 4,48 € | 6,96 € | 757,12 € (169 H/mois) | |||||

| 30 juin 1989 | 29,91 FF | 4,56 € | 7,08 € | 770,64 € (169 H/mois) | |||||

| 31 mars 1990 | 30,50 FF | 4,65 € | 6,98 € | 785,85 € (169 H/mois) | |||||

| 30 juin 1990 | 31,29 FF | 4,77 € | 7,16 € | 806,13 € (169 H/mois) | |||||

| 30 novembre 1990 | 31,95 FF | 4,87 € | 7,31 € | 823,03 € (169 H/mois) | |||||

| 30 juin 1991 | 32,67 FF | 4,98 € | 7,24 € | 841,62 € (169 H/mois) | |||||

| 29 février 1992 | 33,32 FF | 5,08 € | 7,22 € | 858,52 € (169 H/mois) | |||||

| 30 juin 1992 | 34,04 FF | 5,19 € | 7,38 € | 877,11 € (169 H/mois) | |||||

| 30 juin 1993 | 34,83 FF | 5,31 € | 7,39 € | 897,39 € (169 H/mois) | |||||

| 30 juin 1994 | 35,55 FF | 5,42 € | 7,42 € | 915,98 € (169 H/mois) | |||||

| 30 juin 1995 | 37,00 FF | 5,64 € | 7,58 € | 953,16 € (169 H/mois) | + 4,06 % | + 1,7 % | + 2,29 % | Juppé I, RPR | |

| 28 avril 1996 | 37,72 FF | 5,75 € | 7,58 € | 971,75 € (169 H/mois) | + 1,95 % | + 2,49 % | − 0,59 % | Juppé II, RPR | |

| 28 juin 1996 | 37,91 FF | 5,78 € | 7,62 € | 976,82 € (169 H/mois) | + 0,52 % | − 0,30 % | + 0,82 % | Juppé II, RPR | |

| 27 juin 1997 | 39,42 FF | 6,01 € | 7,83 € | 1 015,69 € (169 H/mois) | + 3,98 % | + 1,2 % | + 2,73 % | Jospin, PS | |

| 26 juin 1998 | 40,21 FF | 6,13 € | 7,93 € | 1 035,97 € (169 H/mois) | + 2,00 % | + 0,81 % | + 1,17 % | Jospin, PS | |

| 2 juillet 1999 | 40,73 FF | 6,21 € | 8,00 € | 1 049,49 € (169 H/mois) | + 1,31 % | + 0,4 % | + 0,91 | Jospin, PS | |

| 30 juin 2000 | 42,05 FF | 6,41 € | 8,12 € | 1 083,29 € (169 H/mois) | + 3,22 % | + 1,79 % | + 1,37 % | Jospin, PS | |

| 29 juin 2001 | 43,75 FF | 6,67 € | 8,31 € | 1 127,23 € (169 H/mois) | + 4,06 % | + 1,96 % | + 2,02 % | Jospin, PS | |

| 28 juin 2002 | 6,83 € | 6,83 € | 8,35 € | 1 035,88 € (151.67 H/mois) | + 2,40 % | + 1,63 % | + 0,73 % | Raffarin II, UMP | |

| 28 juin 2003 | 7,19 € | 7,19 € | 8,61 € | 1 090,48 € (151.67 H/mois) | + 5,27 % | + 1,89 % | + 3,28 % | Raffarin II, UMP | |

| 2 juillet 2004 | 7,61 € | 7,61 € | 8,93 € | 1 154,18 € (151.67 H/mois) | + 5,84 % | + 2,10 % | + 3,62 % | Raffarin III, UMP | |

| 30 juin 2005 | 8,03 € | 8,03 € | 9,25 € | 1 217,88 € (151.67 H/mois) | + 5,52 % | + 2,41 % | + 2,98 % | Villepin, UMP | |

| 1er juillet 2006 | 8,27 € | 8,27 € | 9,37 € | 1 254,28 € (151.67 H/mois) | + 2,99 % | + 1,91 % | + 1,02 % | Villepin, UMP | |

| 1er juillet 2007 | 8,44 € | 8,44 € | 9,42 € | 1 280,07 € (151.67 H/mois) | + 2,06 % | + 1,10 % | + 0,94 % | Fillon I, UMP | |

| 1er mai 2008 | 8,63 € | 8,63 € | 9,37 € | 1 308,88 € (151.67 H/mois) | + 2,25 % | + 3,47 % | − 1,3 % | Fillon II, UMP | |

| 1er juillet 2008 | 8,71 € | 8,71 € | 9,46 € | 1 321,02 € (151.67 H/mois) | + 0,93 % | + 0,14 % | + 0,79 % | Fillon II, UMP | |

| 1er juillet 2009 | 8,82 € | 8,82 € | 9,57 € | 1 337,70 € (151.67 H/mois) | + 1,26 % | − 0,73 % | + 2 % | Fillon II, UMP | |

| 1er janvier 2010 | 8,86 € | 8,86 € | 9,47 € | 1 343,77 € (151.67 H/mois) | + 0,45 % | + 0,50 % | − 0,05 % | Fillon II, UMP | |

| 1er janvier 2011 | 9 € | 9 € | 9,42 € | 1 365,00 € (151.67 H/mois) | + 1,58 % | + 1,77 % | − 0,22 % | Fillon III, UMP | |

| 1er décembre 2011 | 9,19 € | 9,19 € | 9,62 € | 1 393,82 € (151.67 H/mois) | + 2,11 % | + 2,73 % | − 0,68 % | Fillon III, UMP | |

| 1er janvier 2012 | 9,22 € | 9,22 € | 9,46 € | 1 398,37 € (151.67 H/mois) | + 0,33 % | − 0,36 % | + 0,69 % | Fillon III, UMP | |

| 1er juillet 2012 | 9,40 € | 9,40 € | 9,65 € | 1 425,67 € (151.67 H/mois) | + 1,95 % | + 0,94 % | + 0,99 % | Ayrault II, PS | |

| 1er janvier 2013 | 9,43 € | 9,43 € | 9,60 € | 1 430,22 € (151.67 H/mois) | + 0,32 % | + 0,25 % | + 0,07 % | Ayrault II, PS | |

| 1er janvier 2014 | 9,53 € | 9,53 € | 9,65 € | 1 445,38 € (151.67 H/mois) | + 1,06 % | + 0,65 % | + 0,4 % | Ayrault II, PS | |

| 1er janvier 2015 | 9,61 € | 9,61 € | 9,73 € | 1 457,52 € (151.67 H/mois) | + 0,84 % | − 0,38 % | + 1,22 % | Valls II, PS | |

| 1er janvier 2016 | 9,67 € | 9,67 € | 9,77 € | 1 466,62 € (151.67 H/mois) | + 0,63 % | 0 % | + 0,63 % | Valls II, PS | |

| 1er janvier 2017 | 9,76 € | 9,76 € | 9,76 € | 1 480,27 € (151.67 H/mois) | + 0,93 % | + 0,5 % | + 0,43 % | Cazeneuve, PS | |

| 1er janvier 2018 | 9,88 €[18] | 9,88 € | NC | 1 498,47 € (151.67 H/mois) | + 1,24 %[18] | NC | NC | Philippe II, LREM | |

| Bilan 1995-2017 | + 73,05 % | + 35,32 % | + 27,88 % | ||||||

| Sources : colonnes 1 et 3 : Gouvernement[3] ; colonne 6 : Insee[19] ; colonne 8 : calcul du pourcentage d'évolution en fonction du pourcentage d'inflation. | |||||||||

Évolution historique du SMIC horaire brut en euros

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||||||||

| 9,88 | 9,76 | 9,67 | 9,61 | ||||||||||||

| 2014 | 2013 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |

| 9,53 | 9,43 | 9,40 | 9,22 | 9,19 | 9,00 | 8,86 | 8,82 | 8,71 | 8,44 | 8,27 | 8,03 | 7,61 | 7,19 | 6,83 | 6,67 |

| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1992 | 1991 | 1990 | 1990 | 1990 | 1989 |

| 6,41 | 6,21 | 6,13 | 6,01 | 5,78 | 5,75 | 5,64 | 5,42 | 5,31 | 5,19 | 5,08 | 4,98 | 4,87 | 4,77 | 4,65 | 4,56 |

| 1989 | 1988 | 1988 | 1987 | 1987 | 1986 | 1986 | 1985 | 1985 | 1985 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1983 | 1983 |

| 4,48 | 4,38 | 4,34 | 4,24 | 4,20 | 4,10 | 4,05 | 3,97 | 3,89 | 3,80 | 3,71 | 3,63 | 3,59 | 3,47 | 3,40 | 3,34 |

| 1983 | 1983 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |

| 3,30 | 3,20 | 3,09 | 2,99 | 2,90 | 2,84 | 2,77 | 2,71 | 2,64 | 2,55 | 2,32 | 2,25 | 2,18 | 2,13 | 2,08 | 2,04 |

-

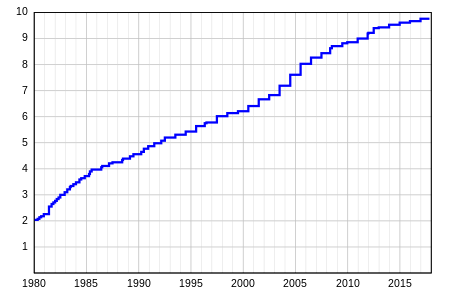

Évolution du salaire minimum (SMIC) en euros par mois entre 1980 et 2017.

Niveau du SMIC par rapport aux salaires minima mensuels d'autres pays

| Pays | Salaire |

|---|---|

| 1 501,82 € | |

| 184,07 € | |

| 331,71 € | |

| 1 473,00 € | |

| 390,00 € | |

| 1 461,85 € | |

| 683,76 € | |

| 756,70 € | |

| 1 457,52 € | |

| 395,61 € | |

| 360,00 € | |

| 300,00 € | |

| 1 922,96 € | |

| 332,76 € | |

| 720,46 € | |

| 1 501,80 € | |

| 409,53 € | |

| 589,17 € | |

| 217,50 € | |

| 790,73 € | |

| 380,00 € | |

| 1 378,87 € | |

| 288,05 € | |

| 213,72 € | |

| 156,99 € | |

| 235,05 € | |

| 424,26 € |

Parmi les pays de l’OCDE, la France a l’un des salaires minimum les plus élevés, que ce soit en pourcentage du salaire médian, en pourcentage du salaire moyen ou en pouvoir d’achat.

En l’an 2000, la France avait le troisième ratio entre salaire minimum et salaire médian pour les salariés à temps plein, le plus élevé parmi 24 pays membres de l’OCDE (56,1 %), après l’Irlande (67,5 %) et l’Australie (58,2 %). De 2004 à 2009, la France avait le second ratio le plus élevé des 24 pays (60,1 % en 2009), derrière la Turquie (71,3 % en 2009). La même année, le ratio était de 37,1 % aux États-Unis et plus bas encore (environ 20 %) au Mexique.

En pourcentage du salaire moyen, la France avait, en 2000, le quatrième ratio le plus élevé (45,1 %) après l’Irlande (58,5 %), l’Australie (50,1 %), et la Nouvelle-Zélande (45,2 %). De 2001 à 2009, la France prenait la deuxième place, après l’Australie de 2001 à 2005 et la Nouvelle-Zélande de 2006 à 2009 (51,6 % en Nouvelle-Zélande en 2009 contre 48 % en France et 27 % aux États-Unis)[22].

La France est également, après la Belgique, le Luxembourg, l’Irlande et les Pays-Bas, l’un des pays avec un salaire minimum le plus élevé[23]. De plus aux Pays-Bas en sus du salaire minimum on compte 8 % de prime congés ajoutés à chaque salaire minimum. Ce qui relève salaire minimum à 1 604,45 euros brut mensuels (19 253 €/an).

Les augmentations du SMIC, plus rapides que celles du salaire moyen et du salaire médian, ont conduit à l’augmentation du pourcentage de salariés payés au salaire minimum. La part est passée d’un peu plus de 8 % en 1993 à 14,5 % en 2008[24] avant de retomber à 9,8 % au 1er janvier 2010. La comparaison avec les États-Unis montre qu’en France, la part des salariés entre 25 et 55 ans payés au salaire minimum est très élevée, tandis qu’aux États-Unis le salaire minimum ne concerne essentiellement que les jeunes de moins de 25 ans, qui font des « petits boulots » ou débutent à un salaire relativement bas qui s’accroît rapidement avec l’âge[25].

Nombre de salariés au SMIC en France

Évolution depuis 1987

Le pourcentage des salariés payés au SMIC horaire dans les secteurs couverts par les enquêtes ACEMO (hors secteur de l’intérim, salariés agricoles, secteur domestique, salariés de l’État, secteur hospitalier public et collectivités locales, et hors apprentis, non soumis à la législation du SMIC), qui oscillait autour de 10 % à 11 % dans les années 1987-1990, a ensuite baissé jusqu'à 8,1-8,2 % en 1993-1994. Il a ensuite augmenté irrégulièrement jusqu'à 16,3 % en 2005 et baissé quelque peu ensuite : 15,1 % en juillet 2006, 12,9 % en 2007 et 14,1 % en 2008[26].

Salariés au SMIC en juillet 2008

Au , 3,37 millions d'individus percevaient le SMIC en France, représentant 14,5 % des salariés. Ils constituaient 41,4 % des salariés du secteur domestique, 33,2 % des salariés des services aux particuliers, 31,3 % des salariés agricoles, 22,1 % des salariés des industries agro-alimentaires et 9,4 % des salariés de l’État, du secteur hospitalier public et des collectivités locales. À cette date, peu d'individus percevaient le SMIC dans le secteur de l’énergie (0,3 % des salariés) ou dans l’industrie automobile (1,4 % des salariés)[27].

Estimations du nombre de salariés au SMIC au (milliers)[28].

| Emploi salarié |

× | Proportion de salariés au SMIC |

= | Nombre de salariés au SMIC | |

|---|---|---|---|---|---|

| Entreprises non agricoles, hors intérim | 15 530 | × | 14,1 % | = | 2 190 |

| Secteur de l’intérim | 680 | × | 24,2 % | = | 160 |

| Salariés agricoles | 330 | × | 29,4 % | = | 100 |

| Secteur domestique | 710 | × | 41,4 % | = | 320 |

| État, secteur hospitalier public et collectivités locales | 5 930 | × | 10,4 % | = | 620 |

| Total | 23 180 | × | 14,5 % | = | 3 370 |

Notes :

Ces chiffres ne comprennent pas les apprentis (420 000 fin juin 2008). Ces derniers sont en effet soumis à des règles spécifiques en termes de salaire minimum.

En raison de changements dans la méthode de calcul, les données sur le secteur de l’intérim, les salariés agricoles et le secteur domestique ne sont pas directement comparables à celles publiées antérieurement pour le 1er juillet 2007. Les données sur la proportion de salariés concernés par la revalorisation du SMIC ne sont pas strictement comparables entre la période 2003-2005 et les années antérieures et postérieures.

SMIC et temps partiel

Au , un tiers (33,5 %) des salariés payés au SMIC horaire dans les secteurs couverts par les enquêtes ACEMO travaillaient à temps partiel. Les salariés à temps partiel constituaient 53,9 % des salariés des services aux particuliers et 52,3 % des salariés des industries agroalimentaires, mais ils n’étaient que 0,6 % dans le secteur de l’énergie et 2,4 % dans l’industrie automobile[29].

Pour lutter contre le phénomène des travailleurs pauvres, les écologistes proposent la création d’un smic mensuel en plus du smic horaire calculé comme 80 % du smic mensuel à 35 heures, ce qui reviendrait à augmenter fortement le smic horaire des personnes à temps partiel.

Remise en cause

Le SMIC, du fait de son niveau élevé, empêche l'ajustement entre l'offre d'emplois (par les entreprises) et la demande d'emplois[réf. nécessaire]. Les marchés de l'emploi concernés par ce problème sont ceux des emplois peu qualifiés (dont la productivité est inférieure au coût du SMIC pour l'employeur), où justement le chômage en France est particulièrement élevé. Cette théorie est parfois battue en brèche[réf. nécessaire] par l'économie des pays comme les Pays-Bas ou la Belgique qui ont un salaire médian et un salaire minimum supérieur à la France (minimum brut au de 1 485,60 € + 8 % de prime vacances pour les Pays-Bas par exemple) et un taux de chômage bien inférieur (4,2 % en 2011 pour les Pays-Bas) ou proche (7,7 % en 2011 pour la Belgique) et moins de matières premières que la France.

Par ailleurs, l'échelle des salaires est aplatie par l'existence du SMIC, à cause des allègements de charge sur les bas salaires, incitant les entreprises à ne pas augmenter ces employés[pas clair]. L'Ifrap compare ainsi le pourcentage de salariés au SMIC en France (16,8 %) au pourcentage américain (1,5 %)[30].

Comme indiqué plus haut, le SMIC en France est l'un des salaires minima les plus élevés des pays de l'OCDE (7e place pour les 23 pays de la zone euro, 5e place si on ne compte pas Monaco ni Andorre), ce qui peut avoir, plus que dans les autres pays, un effet négatif sur l'emploi des jeunes et des personnes aux qualifications faibles, pour lesquelles la productivité ne couvre pas le coût du travail.

Selon un rapport du Conseil d'analyse économique de Philippe Aghion, Gilbert Cette, Élie Cohen et Jean Pisani-Ferry de 2007, le niveau élevé du SMIC pénalise l’emploi des jeunes : « Le […] coût du travail représente pour [les jeunes sans qualification] une barrière significative, accentuée par l’augmentation rapide du niveau relatif du SMIC au cours des dernières années. Il serait donc souhaitable de réexaminer ce que pourrait apporter une modulation selon l’expérience ou l’âge du salaire minimum des jeunes de moins de 25 ans dont le niveau de formation est inférieur au baccalauréat. » [31]

Le SMIC empêche la création d'emplois à faible valeur ajoutée, qui pourraient occuper de nombreux chômeurs. Il a ainsi été comparé à une machine à exclure[32]. Les détracteurs du SMIC avancent qu'il existe d'autres moyens de redistribution des revenus moins néfastes pour l'emploi parce que faussant moins le marché du travail (par exemple, la prime pour l'emploi, l'impôt négatif, l'allocation universelle).

Enfin, en Allemagne, où longtemps il n'y a pas eu de salaire minimum national, le taux de pauvreté (défini comme le taux de 60 % du revenu médian, soit 950 € en Allemagne pour 935 € en France en 2011) des salariés s'est accrue plus rapidement qu'en France sur la période 2006-2012 (14 % en France pour 15,8 % en Allemagne)[33]. La progression des bas salaires[34] incite le gouvernement allemand à réfléchir à la mise en place d'un salaire minimum[35].

Notes et références

- « Salaire minimum interprofessionnel de croissance - Rapport du groupe d'expert - 30 novembre 2015 », sur ladocumentationfrancaise.fr, Ministère des Finances et des Comptes publics : ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique (consulté le ) [lire en ligne] [PDF].

- « La revalorisation du Smic au », sur dares.travail-emploi.gouv.fr, .

- « Salaires - Smic : + 1,24 % % au », sur service-public.fr, Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), (consulté le ).

- « Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en 2016 », sur insee.fr, Insee (consulté le ).

- « SMIC 2018 : salaire minimum horaire et mensuel », sur net-iris.fr, (consulté le ).

- Montant mensuel net du SMIC pour 35 heures de travail par semaine (151,67 h/mois) après déduction de la CSG et CRDS, insee.fr.

- Éric Fottorino, Réinventer le travail, Philippe Rey, , p. 94.

- « Création du salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G). », données officielles législatives, sur gouvernement.fr.

- 3 510 multiplié par 52 semaines divisé par 12 mois.

- Historique du SMIC.

- Philippe Aghion, Gilbert Cette, Élie Cohen et Jean Pisani-Ferry, Les Leviers de la croissance française, rapport du Conseil d'analyse économique, 2007, p. 20 [lire en ligne].

- « Salaire travailleur handicapé », sur travailleur-handicape.ooreka.fr (consulté le ).

- « Emploi et handicap : travail en milieu ordinaire », sur travail-emploi.gouv.fr, ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, 12 mai 2010, mise à jour 10 novembre 2016 (consulté le ).

- Insee « Définitions. Salaire minimum de croissance / SMIC ».

- « Tableau de l'évolution du SMIC depuis 1980 », sur smic-horaire.com, (consulté le ).

- « Tableau de l'évolution du SMIC depuis 1970 », sur www.legislation.cnav.fr, (consulté le ).

- « Le convertisseur franc-euro mesure l'érosion monétaire due à l'inflation », sur insee.fr, (consulté le ).

- Leïla de Comarmond, « Le SMIC va augmenter de 1,24 % au 1er janvier », sur lesechos.fr, Les Échos, (consulté le ).

- Inflation annuelle.

- Montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance, Insee, 21 janvier 2017, consulté le 9 mars 2017.

- « Salaires minima », Eurostat (consulté le ).

- OECD.StatExtracts, « Marché du travail, Revenus, Salaires minimum en proportion du salaire moyen des salariés à plein temps ». Les mesures excluent les paiements pour les heures supplémentaires et les primes, dont l’importance varie entre les pays.

- (en) Pierre Regnard, « Minimum Wages 2008 », Eurostat – Statistics in focus, no 105/2008, novembre 2008, 8 p. ; OECD.StatExtracts, « Marché du travail, revenus, salaires minimum horaire en termes réels (en US$, taux de change) ».

- Voir Nombre de salariés au SMIC en France.

- « Characteristics of Minimum Wage Workers: 2005 », Département du travail américain : table 7 : en 2005, 6,1 % des travailleurs âgés de moins de 25 ans sont payés sous ou au niveau du salaire minimum, contre 1,5 % des travailleurs de plus de 25 ans ; par ailleurs (table 9), ce sont des emplois de courte durée. Les non blancs ne sont pas sur-représentés (table 1).

- Jean-Baptiste Berry et Nathalie Variot « Les bénéficiaires de la revalorisation du SMIC au », DARES, Premières synthèses informations, no 21.1, mai 2009, 7 p., graphique 1. Il faut utiliser ces données avec prudence pour les années récentes en raison des problèmes de comparabilité des données.

- Insee, « Salariés ayant bénéficié de la revalorisation du Smic de 2010 ».

- Berry, Jean-Baptiste et Variot, Nathalie « Les bénéficiaires de la revalorisation du SMIC au », DARES, Premières synthèses informations, no 21.1, mai 2009, 7 p. (Dares, enquêtes Acemo ; Insee, enquête emploi ; Estimations d’emploi, Insee – Dares).

- Insee, « Proportion de salariés rémunérés sur la base du SMIC ».

- « Le Smic en France et aux États-Unis par l'Ifrap », chiffres de la Dares de 2006.

- Philippe Aghion, Gilbert Cette, Élie Cohen et Jean Pisani-Ferry, Les Leviers de la croissance française, rapport du Conseil d'analyse économique, 2007, p. 55 [lire en ligne].

- « Pour la suppression du SMIC (salaire minimum légal français) ».

- Eric Heyer, « Le chômage augmente en France, la pauvreté en Allemagne », ofce.sciences-po.fr, 29 novembre 2012.

- « La compétitivité allemande ? 20 % de travailleurs pauvres », fr.myeurop.info, 5 octobre 2011.

- Bertrand Nouel, « Le salaire minimum allemand ne sera pas le Smic français ! », ifrap.org, 9 novembre 2011.

Voir aussi

Bibliographie

- Pierre Cahuc, Gilbert Cette et André Zylberberg, 2008, Salaire minimum et bas revenus : comment concilier justice sociale et efficacité économique ?, Conseil d'analyse économique [lire en ligne]

Articles connexes

Liens externes

- Georges Lane, « Le SMIC », sur La Page Libérale, (consulté le )

- Montant du SMIC depuis 1980 mesuré par l'INSEE

- Le SMIC en France : pouvoir d'achat et coût du travail sur longue période, DGTPE, 2004

- « Le SMIC », Conférence Emploi - Pouvoir d’achat, MINEFE, 23 octobre 2007

- Le Smic en 2018