« Alpha Ursae Minoris » : différence entre les versions

Alf UMa B a son propre article |

|||

| Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||

== Le système Polaris == |

== Le système Polaris == |

||

Alpha Ursae Minoris est une [[étoile multiple]] dont les cinq composantes sont : l'étoile principale, '''Alpha Ursae Minoris Aa''' (α UMi Aa), une supergéante ; deux compagnons proches, '''Alpha Ursae Minoris Ab''' (α UMi Ab) et '''Alpha Minoris B''' (α UMi B)<ref>{{Simbad|id=alf+UMi+B|nom=alf UMi B}}</ref> ; et deux composantes éloignées, '''Alpha Ursae Minoris C''' (α UMi C)<ref>{{Simbad|id=alf+UMi+C|nom=alf UMi C}}</ref> et '''Alpha Ursae Minoris D''' (α UMi D)<ref>{{Simbad|id=alf+UMi+D|nom=alf UMi D}}</ref>. |

Alpha Ursae Minoris est une [[étoile multiple]] dont les cinq composantes sont : l'étoile principale, '''Alpha Ursae Minoris Aa''' (α UMi Aa), une supergéante ; deux compagnons proches, '''Alpha Ursae Minoris Ab''' (α UMi Ab) et '''[[Alpha Ursae Minoris B]]''' (α UMi B)<ref>{{Simbad|id=alf+UMi+B|nom=alf UMi B}}</ref> ; et deux composantes éloignées, '''Alpha Ursae Minoris C''' (α UMi C)<ref>{{Simbad|id=alf+UMi+C|nom=alf UMi C}}</ref> et '''Alpha Ursae Minoris D''' (α UMi D)<ref>{{Simbad|id=alf+UMi+D|nom=alf UMi D}}</ref>. |

||

{{nobr|α Ursae Minoris B}} a été découverte par l'astronome [[William Herschel]]<ref name="Daley 2006">{{article|langue=en|prénom=James A.|nom=Daley|titre=CCD Imaging of STF 93 C & D|périodique=Journal of Double Star Observations|volume=2|numéro=2|mois=avril|année=2006|pages=51-53|bibcode=2006JDSO....2...51D|lire en ligne=http://www.jdso.org/volume2/number2/Daley2.pdf|format=pdf|consulté le=6 février 2015}}</ref>{{,}}<ref name="Wielen et al. 2000">{{article|langue=en|prénom=R.|nom=Wielen|et al.=oui|titre=Polaris: astrometric orbit, position, and proper motion|périodique=[[Astronomy and Astrophysics]]|volume=360|mois=août|année=2000|pages=399-410|bibcode=2000A&A...360..399W|arxiv=astro-ph/0002406|lire en ligne=http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?2000A&A...360..399W&classic=YES|format={{gif}}|consulté le=6 février 2015}}</ref> en [[1779 en science#Astronomie|1779]]<ref name="Wielen et al. 2000" />. Elle forme, avec {{nobr|α Ursae Minoris A}}, une [[binaire visuelle]]<ref name="Wielen et al. 2000" />. |

{{nobr|α Ursae Minoris B}} a été découverte par l'astronome [[William Herschel]]<ref name="Daley 2006">{{article|langue=en|prénom=James A.|nom=Daley|titre=CCD Imaging of STF 93 C & D|périodique=Journal of Double Star Observations|volume=2|numéro=2|mois=avril|année=2006|pages=51-53|bibcode=2006JDSO....2...51D|lire en ligne=http://www.jdso.org/volume2/number2/Daley2.pdf|format=pdf|consulté le=6 février 2015}}</ref>{{,}}<ref name="Wielen et al. 2000">{{article|langue=en|prénom=R.|nom=Wielen|et al.=oui|titre=Polaris: astrometric orbit, position, and proper motion|périodique=[[Astronomy and Astrophysics]]|volume=360|mois=août|année=2000|pages=399-410|bibcode=2000A&A...360..399W|arxiv=astro-ph/0002406|lire en ligne=http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?2000A&A...360..399W&classic=YES|format={{gif}}|consulté le=6 février 2015}}</ref> en [[1779 en science#Astronomie|1779]]<ref name="Wielen et al. 2000" />. Elle forme, avec {{nobr|α Ursae Minoris A}}, une [[binaire visuelle]]<ref name="Wielen et al. 2000" />. |

||

Version du 21 juillet 2018 à 12:02

Alpha de la Petite Ourse

Étoile polaire • Polaire • Étoile du Nord

Étoile polaire (Polaris)

| Ascension droite | 02h 31m 49,095s[1] |

|---|---|

| Déclinaison | +89° 15′ 50,79″[1] |

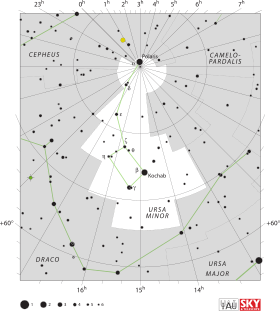

| Constellation | Petite Ourse |

| Magnitude apparente | +1,97 |

Localisation dans la constellation : Petite Ourse | |

| Type spectral | F8Ib[1] |

|---|---|

| Indice U-B | 0,38 |

| Variabilité | Céphéide classique |

| Vitesse radiale | –16,42 ± 0,03 km/s[1] |

|---|---|

| Mouvement propre |

μα = 44,48 ± 0,11 mas/a[1] μδ = –11,85 ± 0,13 mas/a[1] |

| Parallaxe | 7,56 ± 0,11 mas[1] |

| Distance |

431 ± 27 al (132 ± 8 pc) |

| Magnitude absolue | −3,65 |

| Masse | 4,5 M☉ |

|---|---|

| Rayon | 46 ± 3 R☉ |

| Gravité de surface (log g) | 2,2 |

| Luminosité | 2,440 L☉ |

| Température | 7 000 K |

| Métallicité | 112 % |

| Âge | 7 × 107 a |

Désignations

α UMi

1 UMi

V* alf UMi

** WRH 39

** STF 93A

AAVSO 0122+88

ADS 1477A

AG+89 4

BD+88°8

CCDM J02319 +8915A

CSI+88 8 1

FK5 907

GC 2243

GCRV 1037

GEN# +1.00008890A

GSC 04628-00237

HD 8890

HIC 11767

HIP 11767

HR 424

IDS 01226+8846 A

IRAS 01490+8901

JP11 498

2MASS J02314822+8915503

N30 381

PLX 299

PLX 299.00

PMC 90-93 640

PPM 431

ROT 3491

SAO 308

SBC7 51

SBC9 76

SKY# 3738

TD1 835

TYC 4628-237-1

UBV 21589

UBV M 8201

Alpha Ursae Minoris (α Ursae Minoris / α UMi, selon la désignation de Bayer) est l’étoile la plus brillante de la constellation de la Petite Ourse. Elle est connue pour correspondre avec une bonne précision à la direction du pôle nord céleste, ce qui lui vaut l’appellation commune d’Étoile polaire ou plus simplement de Polaire. Sa distance angulaire au pôle céleste est aujourd’hui d'environ 0°45'. Du fait de cette propriété cruciale pour le repérage, en particulier dans le contexte de la navigation, toutes les civilisations ou presque lui ont donné un nom traditionnel. On trouve ainsi le nom traditionnel d’origine latine Polaris, mais également bien d’autres.

Le système Polaris

Alpha Ursae Minoris est une étoile multiple dont les cinq composantes sont : l'étoile principale, Alpha Ursae Minoris Aa (α UMi Aa), une supergéante ; deux compagnons proches, Alpha Ursae Minoris Ab (α UMi Ab) et Alpha Ursae Minoris B (α UMi B)[2] ; et deux composantes éloignées, Alpha Ursae Minoris C (α UMi C)[3] et Alpha Ursae Minoris D (α UMi D)[4].

α Ursae Minoris B a été découverte par l'astronome William Herschel[5],[6] en 1779[6]. Elle forme, avec α Ursae Minoris A, une binaire visuelle[6].

α Ursae Minoris C et α Ursae Minoris D ont été découvertes par l'astronome américain Sherburne W. Burnham en 1894[5].

L'étoile polaire, du nord terrestre

Du fait de sa position quasiment confondue avec la direction de l'axe de rotation terrestre, toutes les autres étoiles du ciel paraissent tourner autour d'elle, et dans l'hémisphère nord elle ne se couche jamais, tandis qu'elle n'est jamais visible dans l'hémisphère sud.

Bien que Shakespeare ait écrit « Je suis aussi constant que l'étoile polaire », le pôle nord céleste change en fait de position au fil des siècles du fait de la précession des équinoxes, c'est-à-dire un lent changement de la direction de l'axe des pôles terrestres sur environ 25 800 ans[7].

Le pôle nord céleste continue à s'en approcher, à notre époque, jusqu'à atteindre une direction au plus proche de celle de Polaris le 24 mars 2100[8], après quoi il s'en éloignera pendant les millénaires suivants, jusqu'à en devenir distant d'environ 45°, au maximum. Puis, il sera destiné à s'en rapprocher de nouveau petit à petit.

Il y a 4 800 ans, l'étoile polaire était Thuban (α Draconis) ; dans un futur lointain, ce sera Véga (α Lyrae).

L'utilité de Polaris comme aide à la navigation (elle s'appelle aussi Stella Maris, étoile de la mer) est attestée depuis les plus anciennes écritures assyriennes. Il est facile de trouver Polaris en suivant la ligne tracée à partir de β Ursae Majoris (Merak) à travers α Ursae Majoris (Dubhe), les deux étoiles au bord droit de la « casserole » caractéristique de la Grande Ourse. On peut aussi, à l'opposé, suivre la portion droite de la pointe centrale du « W » de Cassiopée.

À notre époque, Polaris n'a pas d'équivalent au voisinage du pôle sud céleste ; l'étoile la plus proche du pôle sud céleste, σ Octantis, est très peu lumineuse. Cependant la Croix du Sud pointe vers le pôle sud et est utilisée pour le repérer (quoiqu'avec moins de précision qu'avec Polaris, en ce qui concerne le pôle nord).

Caractéristiques propres

Polaris se trouve à environ 431 années-lumière de la Terre (mesure effectuée par David Turner de l'université d'Halifax au télescope russe BTA-6). C'est une variable céphéide supergéante, avec deux compagnons plus petits.

Polaris avait commencé à se distinguer de toutes les autres étoiles variables en 1899 au moins (premières mesures précises). À cette époque, sa magnitude apparente (luminosité), variait d'environ un dixième, sur un cycle de quatre jours, soit une variation d'éclat d'environ 25 %. Puis, l'amplitude de cette variation a commencé de diminuer, lentement d'abord, puis de plus en plus rapidement.

Le journaliste scientifique Serge Jodra[9],[10] a révélé en juin 1994 un fait bizarre et toujours peu connu des astronomes — ou en tout cas non commenté : en 1994, la luminosité de l'étoile s'est complètement stabilisée. Les variations de luminosité de Polaris semblent toutefois suivre un rythme complexe[11]. Elles ont d’ailleurs progressivement repris et sont en augmentation[12].

Dénominations

Polaris est le nom propre de l'étoile qui a été approuvé par l'Union astronomique internationale le [13]. Parmi les nombreux noms de Alpha Ursae Minoris, il y a celui d'origine grecque Kinosura, ou Cynosura (réminiscence du fait que la constellation initiale dont faisait partie cette étoile était un chien), ainsi qu'Yilduz, Mismar, Navigatoria, Tramontana, Phoenice (allusion à sa nature circumpolaire), Polyarnaya, et Alruccaba, parfois orthographié Alruccabah ou Al'rukaba[14].

Histoire

Alpha Ursae Minoris, en tant qu'étoile toujours visible de l'hémisphère Nord et astre le plus brillant de la constellation de la Petite Ourse, est connue depuis la Préhistoire.

Le 4 février 2008, la NASA diffuse la chanson Across The Universe à travers la Voie lactée pour fêter le 40e anniversaire de son enregistrement. La chanson voyagera à la vitesse de la lumière pendant plus de quatre siècles pour atteindre sa destination visée, Alpha Ursae Minoris.

Notes et références

- (en) * alf UMi -- Classical Cepheid (delta Cep type) sur la base de données Simbad du Centre de données astronomiques de Strasbourg. (consulté le 11 janvier 2015).

- (en) alf UMi B sur la base de données Simbad du Centre de données astronomiques de Strasbourg.

- (en) alf UMi C sur la base de données Simbad du Centre de données astronomiques de Strasbourg.

- (en) alf UMi D sur la base de données Simbad du Centre de données astronomiques de Strasbourg.

- (en) James A. Daley, « CCD Imaging of STF 93 C & D », Journal of Double Star Observations, vol. 2, no 2, , p. 51-53 (Bibcode 2006JDSO....2...51D, lire en ligne [PDF], consulté le )

- (en) R. Wielen et al., « Polaris: astrometric orbit, position, and proper motion », Astronomy and Astrophysics, vol. 360, , p. 399-410 (Bibcode 2000A&A...360..399W, arXiv astro-ph/0002406, lire en ligne [[GIF]], consulté le )

- Marc Séguin et Benoit Villeneuve, Astronomie et astrophysique, Éditions du Renouveau pédagogique, p. 17.

- Jean Meeus, Mathematical Astronomy Morsels, chap. 50, éd. Willmann-Bell, Virginie, 1997.

- Magazine Ciel et Espace, no 292, juin 1994, p. 56-59.

- Encyclopédie Imago Mundi, « Les Étoiles (fin de la page) », Imago Mundi, (consulté le )

- « Precise radial velocities of polaris: detection of amplitude growth », Lee B.-C. et al, The Astronomical Journal, 135, 2240-2244 (2008).

- « L'étoile Polaire n'est pas mourante », MaxiSciences, (consulté le ).

- (en) « Table 1: Star Names Approved by WGSN as of 20 July 2016 », Bulletin of the IAU Working Group on Star Names, no 1, (lire en ligne [PDF], consulté le ).

- (en) N. D. Kostjuk, HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index, disponible au Centre de données astronomiques de Strasbourg, voir en ligne.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- • Bibliothèque du Congrès

- (en) V* alf UMi -- Classical Cepheid (delta Cep type) sur la base de données Simbad du Centre de données astronomiques de Strasbourg.

- (en) James B. Kaler, « Polaris », sur Stars