« Édit de Thessalonique » : différence entre les versions

mAucun résumé des modifications |

→L'empire d'Occident à la fin du {{s-|IV|e}} : germaniques, mieux que nordiques |

||

| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||

== L'empire d'Occident à la fin du {{s-|IV|e}} == |

== L'empire d'Occident à la fin du {{s-|IV|e}} == |

||

Depuis Nicée, et malgré les fortes disputes qui ne s'étaient pas apaisées avec ce concile et qui faisait s'affronter l'Église d'Orient et celle d'Occident pour la suprématie hiérarchique, le culte chrétien avait obtenu la possibilité de croître sur tout le territoire de l'empire. Bien que son taux d'implantation fût élevé dans les classes dominantes, il n'y avait encore que peu de pénétration dans les classes populaires et chez les militaires. De plus, certains peuples |

Depuis Nicée, et malgré les fortes disputes qui ne s'étaient pas apaisées avec ce concile et qui faisait s'affronter l'Église d'Orient et celle d'Occident pour la suprématie hiérarchique, le culte chrétien avait obtenu la possibilité de croître sur tout le territoire de l'empire. Bien que son taux d'implantation fût élevé dans les classes dominantes, il n'y avait encore que peu de pénétration dans les classes populaires et chez les militaires. De plus, certains peuples germaniques comme les [[Goths]] appelaient l'Europe occidentale à se substituer à l'autorité de l'empire, professant un culte arien, ce qui mettait en sérieux danger la continuité du symbole de Nicée. |

||

L'empereur Théodose {{Ier}} avait hérité d'un empire divisé et soumis à une profonde crise. Après les longues années d'anarchie du siècle passé, [[Dioclétien]] avait amorcé la division de l'empire avec d'un côté l'Empire oriental, plus riche et politiquement stable, et de l'autre l'Empire occidental, à l'économie moins florissante et harcelé par les peuples barbares originaires de Germanie. Malgré la réunification de Constantin, la chute de la moitié occidentale et la perte en cela de l'autorité impériale étaient à présent imminentes. |

L'empereur Théodose {{Ier}} avait hérité d'un empire divisé et soumis à une profonde crise. Après les longues années d'anarchie du siècle passé, [[Dioclétien]] avait amorcé la division de l'empire avec d'un côté l'Empire oriental, plus riche et politiquement stable, et de l'autre l'Empire occidental, à l'économie moins florissante et harcelé par les peuples barbares originaires de Germanie. Malgré la réunification de Constantin, la chute de la moitié occidentale et la perte en cela de l'autorité impériale étaient à présent imminentes. |

||

Version du 19 janvier 2020 à 01:21

L'édit de Thessalonique est promulgué par l'empereur romain Théodose Ier le 27 février 380[1]. Il exige l'adoption du christianisme par toute la population de l'empire, et fait de ce christianisme dit « nicéen » la seule Église légale, toutes les autres étant dès lors considérées comme hérétiques.

En pratique, l'adoption d'une religion officielle pour l'empire conduira à ce que les adeptes des religions dites « païennes », et les philosophes stoïciens, épicuriens, néoplatoniciens et sceptiques soient tous considérés comme hérétiques.

La philosophie antique ne disparaît toutefois pas complètement. Ainsi, bien que les stoïciens s'opposèrent très fortement à la christianisation de l'Empire romain[2], les premiers chrétiens, puis le clergé s'inspirèrent partiellement de la morale stoïcienne pour régir leur vie monastique. Le stoïcisme continua donc à être diffusé à l'intérieur du clergé sous une forme christianisée. En effet, plusieurs textes stoïciens, dont le Manuel d'Épictète, étaient jugés conformes à la vie chrétienne et particulièrement efficaces dans la gestion de la vie monastique. La maxime de l'école du Portique, sustine et abstine, fut même inscrite sur de nombreux lieux de cultes ou ouvrages à caractère religieux. Il faudra attendre la Renaissance et le siècle des Lumières qui vit la redécouverte de la philosophie antique pour que le stoïcisme soit à nouveau associé au monde laïc.

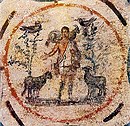

Constantin et la fin de la persécution

Au début du IVe siècle, l'empereur romain Constantin Ier avait mis fin à la clandestinité de certains cultes, accordant certains privilèges et permettant la construction de temples et basiliques. En 313, par le biais de l'édit de Milan, l'empereur avait décrété la liberté de culte pour tous y compris les chrétiens. Le mithraïsme et le culte du Sol Invictus étaient très en vogue.

À la suite de cet édit, Constantin prit parti dans les disputes qui existaient au sein de l'Église, convoquant en 325 le concile de Nicée. Dans ce concile, les thèses ariennes qui niaient le caractère divin de Jésus en tant que partie consubstantielle de Dieu furent réfutées. Malgré cela, le schisme arien s'est prolongé au-delà du VIe siècle, même après la mort du dernier monarque arien : le roi wisigoth Léovigild. Le symbole de Nicée est issu de ce concile, premier des sept conciles œcuméniques réunissant les Églises d'Orient et d'Occident.

Le même empereur Constantin fut le premier gouvernant de l'Empire romain ayant embrassé la croyance chrétienne, bien qu'il ne fut baptisé que peu de temps avant de mourir (de la main de l'évêque arien Eusèbe de Nicomédie). Avec lui s'initie une nouvelle époque pour l'Église, et au cours du IVe siècle son influence dans les affaires du pouvoir augmenta (malgré la parenthèse de trois ans du gouvernement de Julien, durant lequel les chrétiens perdirent la faveur impériale) jusqu'en 380 où, à travers l'édit de Thessalonique, l'Orthodoxie chrétienne catholique et orthodoxe devint religion officielle tant en Orient qu'en Occident.

L'empire d'Occident à la fin du IVe siècle

Depuis Nicée, et malgré les fortes disputes qui ne s'étaient pas apaisées avec ce concile et qui faisait s'affronter l'Église d'Orient et celle d'Occident pour la suprématie hiérarchique, le culte chrétien avait obtenu la possibilité de croître sur tout le territoire de l'empire. Bien que son taux d'implantation fût élevé dans les classes dominantes, il n'y avait encore que peu de pénétration dans les classes populaires et chez les militaires. De plus, certains peuples germaniques comme les Goths appelaient l'Europe occidentale à se substituer à l'autorité de l'empire, professant un culte arien, ce qui mettait en sérieux danger la continuité du symbole de Nicée.

L'empereur Théodose Ier avait hérité d'un empire divisé et soumis à une profonde crise. Après les longues années d'anarchie du siècle passé, Dioclétien avait amorcé la division de l'empire avec d'un côté l'Empire oriental, plus riche et politiquement stable, et de l'autre l'Empire occidental, à l'économie moins florissante et harcelé par les peuples barbares originaires de Germanie. Malgré la réunification de Constantin, la chute de la moitié occidentale et la perte en cela de l'autorité impériale étaient à présent imminentes.

L'édit de Thessalonique

Le 24 novembre 380, on rendait public l'édit dans les termes suivants :

« IMPPP. GR(ATI)IANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THE(O)D(OSIUS) AAA. EDICTUM AD POPULUM VRB(IS) CONSTANTINOP(OLITANAE). Cunctos populos, quos clementiae nostrae regit temperamentum, in tali volumus religione versari, quam divinum Petrum apostolum tradidisse Romanis religio usque ad nunc ab ipso insinuata declarat quamque pontificem Damasum sequi claret et Petrum Aleksandriae episcopum virum apostolicae sanctitatis, hoc est, ut secundum apostolicam disciplinam evangelicamque doctrinam patris et filii et spiritus sancti unam deitatem sub pari maiestate et sub pia trinitate credamus. Hanc legem sequentes Christianorum catholicorum nomen iubemus amplecti, reliquos vero dementes vesanosque iudicantes haeretici dogmatis infamiam sustinere ‘nec conciliabula eorum ecclesiarum nomen accipere’, divina primum vindicta, post etiam motus nostri, quem ex caelesti arbitro sumpserimus, ultione plectendos. DAT. III Kal. Mar. THESSAL(ONICAE) GR(ATI)ANO A. V ET THEOD(OSIO) A. I CONSS. »

— Code théodosien 16.1.2

Soit en langue française :

« Édit des empereurs Gratien, Valentinien II et Théodose Auguste, au peuple de la ville de Constantinople. Nous voulons que tous les peuples que régit la modération de Notre Clémence s'engagent dans cette religion que le divin Pierre Apôtre a donnée aux Romains - ainsi que l'affirme une tradition qui depuis lui est parvenue jusqu'à maintenant - et qu'il est clair que suivent le pontife Damase et l'évêque d'Alexandrie, Pierre, homme d'une sainteté apostolique : c'est-à-dire que, en accord avec la discipline apostolique et la doctrine évangélique, nous croyons en l'unique Divinité du Père et du Fils et du Saint-Esprit, dans une égale Majesté et une pieuse Trinité.

Nous ordonnons que ceux qui suivent cette loi prennent le nom de Chrétiens catholiques et que les autres, que nous jugeons déments et insensés, assument l'infamie de l'hérésie. Leurs assemblées ne pourront pas recevoir le nom d'églises et ils seront l'objet, d'abord de la vengeance divine, ensuite seront châtiés à notre propre initiative que nous avons adoptée suivant la volonté céleste.

Donné le troisième jour des calendes de mars à Thessalonique, Gratien Auguste étant consul pour la cinquième fois et Théodose Auguste pour la première fois. »

Avec cet édit, l'Empire romain se dotait d'une nouvelle religion officielle. Au cours des siècles, le Panthéon romain s'était complété de dieux, de divinités et de dieux lares, sans compter que nombre de divinités pré-romaines avaient été assimilées, incluant par là-même des cultes propres aux coutumes locales, assimilés dans le processus de romanisation. Tout cela devait maintenant être abandonné pour embrasser le culte unique d'une religion monothéiste, accompagnée de normes morales particulières. Malgré cela, Théodose protégea dans la mesure de ses possibilités des païens semi-clandestins de la persécution et du harcèlement des chrétiens.

La problématique du césaropapisme

Toutefois, cette officialisation du culte catholique n'a pas totalement profité à l'Église. Autorité supérieure de l'empire, Théodose se place également en tant qu'autorité religieuse. Ainsi va commencer un conflit qui survivra jusqu'au Moyen Âge. La problématique du « césaro-papisme » (c'est-à-dire l'ingérence de César sur la souveraineté de l'Église), entamée avec Constantin, commence à prendre un aspect réellement inquiétant pour les évêques.

L'année suivant la promulgation de l'édit de Thessalonique, le même empereur Théodose convoquait le premier concile de Constantinople. Son objectif était de concilier l'orthodoxie chrétienne avec les sympathisants de l'arianisme et de traiter le problème de la foi macédonienne. Il fut également question de confirmer le symbole de Nicée comme doctrine officielle de l'Église. Les thèses ariennes furent de nouveau exclues, et un nouvel édit impérial fut promulgué, donnant un caractère légal aux conclusions du conseil.

Références

- Jean-Noël Guinot, Empire chrétien et église aux IVe et Ve siècles, Cerf, , p. 70

- Ernest Renan, Marc Aurèle ou la Fin du monde antique, Calmann-Lévy, 1882 (p. 53-68) - Chapitre IV : « Persécutions contre les chrétiens »