« Traité de Tordesillas » : différence entre les versions

→Suites : Restructuration de cette partie 1) Relations entre Espagne et Portugal 2) Autres Etats |

→Les relations hispano-portugaises dans le monde colonial : Lien Cabral et corrections diverses |

||

| Ligne 94 : | Ligne 94 : | ||

Après la colonisation d'Hispaniola (à partir de 1493), les Espagnols conquièrent plusieurs îles des Caraïbes, notamment la [[Jamaïque]] (1509) et [[Cuba (île)|Cuba]] (1511). De Cuba, des expéditions d'exploration sont lancées vers l'Amérique centrale, où l'[[Empire aztèque]] est conquis en 1521 par [[Hernán Cortés]], qui fonde la [[Nouvelle-Espagne]]. En 1532, [[Francisco Pizarro]] commence la conquête de l'[[Empire inca]] du [[Pérou]]. |

Après la colonisation d'Hispaniola (à partir de 1493), les Espagnols conquièrent plusieurs îles des Caraïbes, notamment la [[Jamaïque]] (1509) et [[Cuba (île)|Cuba]] (1511). De Cuba, des expéditions d'exploration sont lancées vers l'Amérique centrale, où l'[[Empire aztèque]] est conquis en 1521 par [[Hernán Cortés]], qui fonde la [[Nouvelle-Espagne]]. En 1532, [[Francisco Pizarro]] commence la conquête de l'[[Empire inca]] du [[Pérou]]. |

||

En 1500, Cabral |

En 1500, le Portugais [[Pedro Álvares Cabral]] accoste sur la côte du [[Brésil colonial|Brésil]], de façon inopinée, car il est en route vers [[Kozhikode|Calicut]] et les [[Indes orientales|Indes]]. Il apparaît que cette terre se trouve à l'est du méridien défini à Tordesillas, permettant aux Portugais d'en revendiquer la possession. |

||

=== Aux Indes orientales : la primauté du Portugal === |

=== Aux Indes orientales : la primauté du Portugal === |

||

Mais à cette époque, les Portugais développent surtout des comptoirs commerciaux dans l'océan Indien et aux Indes orientales, notamment en Indonésie, après avoir pris [[Malacca (ville)|Malacca]]. Lisbonne devient un des grands ports de commerce d'Europe. |

Mais à cette époque, les Portugais développent surtout des comptoirs commerciaux dans l'océan Indien et aux Indes orientales, notamment en Indonésie, après avoir pris [[Malacca (ville)|Malacca]]. Lisbonne devient un des grands ports de commerce d'Europe. |

||

Peu après, un nouveau problème apparait entre Espagnols et Portugais : à qui appartiennent les [[îles Moluques]] ? C'est un Portugais, [[Fernão de Magalhães]] (Magellan), qui est à l'origine de ce conflit, mis en évidence par le voyage qu'il conduit en 1519-1521 pour le compte de la couronne de Castille. |

|||

=== La question des Moluques (1521-1527) et le traité de Saragosse (1529) === |

=== La question des Moluques (1521-1527) et le traité de Saragosse (1529) === |

||

| ⚫ | Dans les années 1510, Magellan élabore un projet qui reprend celui de Christophe Colomb : atteindre les Indes en naviguant vers l'ouest, très précisément les [[Moluques|îles Moluques]], les « îles aux épices », qu'il connaît grâce à un ami, [[Francisco Serrão]], qui s'y trouve depuis 1512. Magellan, en poste à [[Malacca (ville)|Malacca]] en 1511-1512, est persuadé que les Moluques relèvent de la zone castillane, qui n'a pas été définie clairement pour l'océan Pacifique (le calcul de la longitude n'étant pas au point à cette époque). Rentré en Europe, il se met au service de la [[couronne de Castille]] à qui il présente son projet : un accord est conclu en 1518 avec le roi Charles 1{{er}} (élu empereur en 1520 sous le nom de [[Charles Quint]]). |

||

Ce différend apparait à l'occasion du voyage de [[Ferdinand Magellan|Magellan]] (1519-1522). |

|||

| ⚫ | L'escadre de Magellan (cinq navires) part de [[Séville]] en août 1519, découvre en 1520 un passage vers le Pacifique, le [[détroit de Magellan]], et atteint les [[Philippines]] au début de 1521. S'impliquant dans un conflit entre chefs locaux, Magellan est tué au combat en avril 1521. Il ne reste alors plus que deux navires, qui réussissent à atteindre les Moluques en novembre et à charger une cargaison d'épices. Ils se séparent ensuite : le navire de [[Juan Sebastián Elcano|Juan Sebastian Elcano]] repart vers l'ouest, à travers les mers portugaises, et réussit tout de même à atteindre Séville en 1522. Le second navire tente de partir vers l'[[isthme de Panama]], mais ne trouve pas les vents favorables et est capturé par les Portugais. Au total, malgré la circumnavigation (non prévue au départ) d'Elcano, cette expédition est un échec, compte tenu des pertes humaines considérables. |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | L'escadre de Magellan (cinq |

||

Deux autres expéditions espagnoles sont tentées vers les Moluques : en 1525 ([[García Jofre de Loaísa]]) et en 1527 ([[Álvaro de Saavedra]]), mais ce sont des échecs complets. |

Deux autres expéditions espagnoles sont tentées vers les Moluques : en 1525 ([[García Jofre de Loaísa]]) et en 1527 ([[Álvaro de Saavedra]]), mais ce sont des échecs complets. |

||

Version du 10 décembre 2022 à 18:50

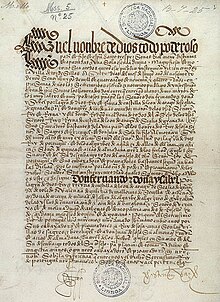

| Dépôt |

Archives générales des Indes Institut des archives nationales |

|---|

| Signé |

Tordesillas, Castille |

|---|---|

| Effet |

(Couronne de Castille) (Portugal) |

| Parties | ||

|---|---|---|

| Signataires | Ferdinand II d'Aragon Isabelle Ire de Castille Jean d'Aragon |

Jean II de Portugal |

Le traité de Tordesillas (/tɔʁdɛsijas/) est un traité entre l'Espagne (union dynastique des royaumes de Castille et d'Aragon) et le Portugal, conclu le à Tordesillas (royaume de Castille) sous l'égide du pape Alexandre VI, afin de diviser le monde entre une zone réservée à l'Espagne et une zone réservée au Portugal, dans le cadre du processus des grandes découvertes.

Ce traité est conclu à la suite du premier voyage de Christophe Colomb à travers l'océan Atlantique (1492-1493[1]), qui lui a permis de découvrir plusieurs îles des Bahamas et de la mer des Caraïbes, notamment Cuba et Hispaniola, considérées alors comme des dépendances inconnues des « Indes », c'est-à-dire de l'Asie orientale, but du voyage de Colomb[2].

Il s'agit d'organiser l'exploration et l'exploitation de ces territoires, considérés comme terra nullius, entre les deux pays qui, à cette date, sont les deux seules puissances coloniales en Europe. Le Portugal, qui a commencé dès les années 1410 l'exploration de l'Atlantique proche et des côtes de l'Afrique, détient, en vertu de plusieurs encycliques et du traité d'Alcaçovas de 1479, le monopole de la navigation le long des côtes d'Afrique au sud des îles Canaries, possession de la Castille. En 1493, il s'agit de régler le problème en ce qui concerne des territoires situés à plusieurs milliers de kilomètres à l'ouest de l'Afrique.

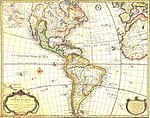

Le traité de Tordesillas définit donc comme ligne de partage un méridien situé à 370 lieues[3] (1 770 km) à l'ouest des îles du Cap-Vert, c'est-à-dire une longitude de 46° 37' à l'ouest du méridien de Greenwich : les territoires situés à l'ouest (en partant du Cap Vert) de ce méridien, sont réservés à la couronne de Castille (ils incluent les découvertes de Colomb) ; les territoires situés à l'est, à la couronne de Portugal.

C'est ainsi que le Brésil, découvert en 1500 par le Portugais Pedro Alvares Cabral, se trouve dans la zone de souveraineté portugaise ; le reste des terres nouvelles reste à la Castille. En ce qui concerne les autres puissances européennes, notamment la France et l'Angleterre, elles interviennent un peu plus tard en Amérique, sans toujours tenir compte du traité de Tordesillas, qu'elles n'ont pas signé.

Contexte : les grandes découvertes jusqu'en 1492

L'entreprise portugaise de découverte des côtes d'Afrique à partir de 1415

Au début du XVe siècle, après la conquête de Ceuta (1415), le Portugal se lance dans un projet à long terme d'exploration de l'Atlantique et des côtes atlantiques de l'Afrique, afin de trouver, le cas échéant, un passage vers l'océan Indien et vers l'Asie de l'est, « les Indes ». Ce projet aboutit à des résultats importants : découverte de Madère (1419) et des Açores ; progression prudente le long du littoral avec installation de comptoirs commerciaux pour des échanges avec les indigènes africains. En 1445, la région de l'actuelle Sierra Leone est atteinte, puis le fleuve Congo en 1483.

Assez rapidement, les Portugais obtiennent la protection du Saint-Siège pour leur entreprise. Les bulles Dum Diversas (1452) et Romanus pontifex (1455)[4] leur réservent le droit d'explorer la côte africaine. En 1481, la bulle Æterni regis leur garantit l'exclusivité pour possession de territoires au sud des îles Canaries.

La découverte du cap de Bonne-Espérance en 1488 par Bartolomeu Dias constitue une grande avancée : on sait désormais où finit l'Afrique et l'océan Indien devient accessible.

Le projet de Christophe Colomb de 1484 à 1492

En 1484, le roi du Portugal Jean II est sollicité par un navigateur d'origine italienne, Christophe Colomb, qui lui propose d'atteindre les Indes en naviguant vers l'ouest et en traversant l'océan Atlantique. Les experts réunis par Jean II rejettent catégoriquement le projet.

Christophe Colomb part alors en Castille où la reine Isabelle refuse aussi le projet en 1486. Colomb essuie ensuite plusieurs autres échecs, en 1490 et 1491.

Le premier voyage de Christophe Colomb

En avril 1492, le projet de Colomb est accepté par Isabelle, qui vient de mettre fin à la Reconquista par la prise de Grenade le 2 janvier. Le 17 avril sont signées les capitulations de Santa Fe, qui font de Colomb l'amiral d'une flotte de trois caravelles, avec des droits sur les résultats potentiels de l'expédition.

La flotte de Colomb quitte Palos de la Frontera le 3 août et, le 12 octobre, atteint une île des Bahamas, Guanahani, que Colomb baptise San Salvador. Il est alors persuadé d'être arrivé aux Indes.

L'arrivée des Espagnols aux Indes, apparemment avant les Portugais, est un fait inattendu et lourd de conséquences[5].

La réaction du roi de Portugal au premier voyage de Colomb

Colomb met fin à son séjour dans les Caraïbes en janvier 1493, repartant avec seulement deux navires, la Nina et la Pinta, qui se trouvent séparés par une tempête. La Pinta (Pinzon) atteint assez rapidement la Galice. La Nina, où se trouve Colomb, fait escale aux Açores, puis est déroutée par une nouvelle tempête vers l'embouchure du Tage (4 mars).

Tout le monde à Lisbonne est déjà au courant de son arrivée aux Indes. Colomb est convoqué par le roi Jean II (9 mars), qui lui indique que les terres qu'il a découvertes relèvent du Portugal en vertu de la bulle de 1481 (elles sont situées à une latitude plus au sud que les Canaries). Colomb rentre à Palos le 15 mars.

Jean II écrit ensuite une lettre à Isabelle pour lui faire part officiellement de son point de vue et en signalant qu'il prépare une flotte afin de prendre possession des terres découvertes par Colomb.

L'élaboration du traité

Des pourparlers sont alors engagés pour résoudre les problèmes résultant du premier voyage de Christophe Colomb.

En , le pape Alexandre VI décrète par la bulle Inter cætera que les nouvelles terres découvertes situées à l'ouest d'un méridien situé à 100 lieues des îles du Cap-Vert reviennent à la Castille, celles à l'est revenant au Portugal ; la bulle exclut toute terre connue déjà sous le contrôle d'un État chrétien. Cette répartition mécontente le roi Jean II de Portugal, qui entame des négociations avec les Rois catholiques, arguant que ce méridien scinde le globe et restreint les prétentions portugaises en Asie, ce afin de le déplacer vers l'ouest.

Rédigé à Tordesillas en Castille sous deux versions (castillane et portugaise), le traité est ratifié par le roi Ferdinand II d'Aragon et la reine Isabelle Ire de Castille le à Arévalo et par le roi Jean II de Portugal le à Setúbal.

Les originaux du traité sont conservés dans les archives de Torre do Tombo (Lisbonne) et les Archives générales des Indes (Séville).

Contenu

D'après ce traité, le royaume de Castille, ainsi que les îles Canaries, sont acquis à la couronne castillane, tandis que Madère, Porto Santo, les Açores et les îles du Cap-Vert, ainsi que le droit de conquête du royaume du Maroc (royaume de Fez ou Fès) et le droit de navigation au sud du parallèle des Canaries, sont acquis au royaume du Portugal.

Il obtient ainsi la propriété sur les terres découvertes jusqu'à 370 lieues à l'ouest du Cap-Vert. Ce traité contrevient à la bulle d'Alexandre VI, d'origine espagnole, mais le pape Jules II l'approuve le , dans la nouvelle bulle « Ea quæ pro bono pacis »[6].

Les nouvelles terres sont encore peu connues et les mesures approximatives ; l'Amérique est donc théoriquement dans sa totalité aux Castillans. Cependant, lorsque Pedro Alvares Cabral découvre le Brésil, en 1500, sa partie orientale est attribuée au Portugal. L'Espagne n'ayant pas les moyens de garantir ce découpage, elle ne peut empêcher l'expansion portugaise au Brésil.

Les relations hispano-portugaises dans le monde colonial

En Amérique : le cas du Brésil

Après la colonisation d'Hispaniola (à partir de 1493), les Espagnols conquièrent plusieurs îles des Caraïbes, notamment la Jamaïque (1509) et Cuba (1511). De Cuba, des expéditions d'exploration sont lancées vers l'Amérique centrale, où l'Empire aztèque est conquis en 1521 par Hernán Cortés, qui fonde la Nouvelle-Espagne. En 1532, Francisco Pizarro commence la conquête de l'Empire inca du Pérou.

En 1500, le Portugais Pedro Álvares Cabral accoste sur la côte du Brésil, de façon inopinée, car il est en route vers Calicut et les Indes. Il apparaît que cette terre se trouve à l'est du méridien défini à Tordesillas, permettant aux Portugais d'en revendiquer la possession.

Aux Indes orientales : la primauté du Portugal

Mais à cette époque, les Portugais développent surtout des comptoirs commerciaux dans l'océan Indien et aux Indes orientales, notamment en Indonésie, après avoir pris Malacca. Lisbonne devient un des grands ports de commerce d'Europe.

Peu après, un nouveau problème apparait entre Espagnols et Portugais : à qui appartiennent les îles Moluques ? C'est un Portugais, Fernão de Magalhães (Magellan), qui est à l'origine de ce conflit, mis en évidence par le voyage qu'il conduit en 1519-1521 pour le compte de la couronne de Castille.

La question des Moluques (1521-1527) et le traité de Saragosse (1529)

Dans les années 1510, Magellan élabore un projet qui reprend celui de Christophe Colomb : atteindre les Indes en naviguant vers l'ouest, très précisément les îles Moluques, les « îles aux épices », qu'il connaît grâce à un ami, Francisco Serrão, qui s'y trouve depuis 1512. Magellan, en poste à Malacca en 1511-1512, est persuadé que les Moluques relèvent de la zone castillane, qui n'a pas été définie clairement pour l'océan Pacifique (le calcul de la longitude n'étant pas au point à cette époque). Rentré en Europe, il se met au service de la couronne de Castille à qui il présente son projet : un accord est conclu en 1518 avec le roi Charles 1er (élu empereur en 1520 sous le nom de Charles Quint).

L'escadre de Magellan (cinq navires) part de Séville en août 1519, découvre en 1520 un passage vers le Pacifique, le détroit de Magellan, et atteint les Philippines au début de 1521. S'impliquant dans un conflit entre chefs locaux, Magellan est tué au combat en avril 1521. Il ne reste alors plus que deux navires, qui réussissent à atteindre les Moluques en novembre et à charger une cargaison d'épices. Ils se séparent ensuite : le navire de Juan Sebastian Elcano repart vers l'ouest, à travers les mers portugaises, et réussit tout de même à atteindre Séville en 1522. Le second navire tente de partir vers l'isthme de Panama, mais ne trouve pas les vents favorables et est capturé par les Portugais. Au total, malgré la circumnavigation (non prévue au départ) d'Elcano, cette expédition est un échec, compte tenu des pertes humaines considérables.

Deux autres expéditions espagnoles sont tentées vers les Moluques : en 1525 (García Jofre de Loaísa) et en 1527 (Álvaro de Saavedra), mais ce sont des échecs complets.

Charles Quint, qui a épousé l'infante Isabelle de Portugal en 1526, décide alors de traiter en renonçant à ses prétentions sur les Moluques. Les négociations aboutissent au traité de Saragosse, du . Le méridien choisi pour délimiter les deux zones dans le Pacifique est placé à 297,5 lieues à l'est de l'archipel des Moluques. En contrepartie, le Portugal paie 350 000 ducats d'or à la couronne de Castille et accepte que les Espagnols puissent coloniser les Philippines, découvertes par Magellan, bien qu'elles soient situées à l'ouest du méridien défini par le traité.

Les autres États européens et le traité de Tordesillas

Les autres États européens (la France, l'Angleterre[7]) se voient refuser tout droit sur ces nouvelles terres.

Le point de vue de François Ier

François Ier, roi de France à partir de 1515, en est irrité et il déclare : « … le soleil luit pour moi comme pour les autres. Je voudrais bien voir la clause du testament d'Adam qui m'exclut du partage du monde ». Les marins bretons et normands pressent le roi à faire évoluer la situation.

François Ier obtient du pape Clément VII une interprétation assouplie de la bulle : le traité de Tordesillas ne concerne que « les terres connues et non les terres ultérieurement découvertes par les autres Couronnes ». Pour François Ier, seulement « les lieux habités et défendus » peuvent être réclamés légitimement par une puissance et les autres sont libres d'attaches.

C'est ainsi qu'il va soutenir l'expédition de Jacques Cartier vers l'embouchure du Saint-Laurent[8], où la colonisation française commence en 1534. L'Espagne n'est pas en mesure d'intervenir dans un territoire situé loin de ses possessions américaines.

La montée en puissance des autres États européens

Un changement important a lieu au XVIe siècle : la Réforme, initiée par Luther en 1517, et le passage au protestantisme de plusieurs États, notamment l'Angleterre, avec pour conséquence la rupture avec le pape, qui n'est plus reconnu comme chef de l'Église. En 1581, dans le cadre de l'insurrection des Pays-Bas contre Philippe II, apparaît un nouvel État, la république des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas, dont la religion quasi-officielle est le calvinisme et qui reste en guerre contre le roi d'Espagne jusqu'en 1648.

L'Angleterre, alliée aux Provinces-Unies, en guerre avec l'Espagne de 1585 à 1604, s'engage dans l'expansion coloniale dans les années 1580. La Compagnie anglaise des Indes orientales est créée en 1600 et en 1607 est fondée la colonie de Virginie.

Les Provinces-Unies créent leur Compagnie des Indes orientales en 1602, celle des Indes occidentales en 1621. En 1624, débute une colonisation hollandaise autour de l'île de Manhattan, en Nouvelle-Néerlande.

Le traité de Tordesillas devient caduc lorsque les autres puissances européennes (la France, les Provinces-Unies et l'Angleterre) se sont dotées d'une flotte navale assez puissante pour braver l'interdit hispano-portugais.

Outre la capture de certaines colonies espagnoles, ces puissances poursuivent la colonisation en occupant des terres plus au nord, notamment les territoires actuels des États-Unis et du Canada, peu ou pas colonisés ni par les Espagnols, ni par les Portugais.

Notes et références

- L'escadre de Colomb part du port de Palos de la Frontera, en Castille, le 3 août 1492 et y rentre le 15 mars 1493.

- Précisément, Colomb pense qu'il se trouve dans l'archipel du Japon, partie peu connue des Indes ; il nomme donc « Indiens »les indigènes qu'il rencontre. Ce n'est que quelques années plus tard que certains navigateurs et géographes ont l'idée qu'il ne s'agit pas de l'Asie ; le nom de « Nouveau Monde » est attesté en 1503 et celui d'« Amérique » (America) en 1507 ; cependant, une dénomination courante pendant longtemps est celle d'« Indes occidentales< »

- TORDESILLAS TRAITÉ DE (1494) sur universalis.fr.

- Alphonse Quenum, Les Églises chrétiennes et la traite atlantique du XVe au XIXe siècle, Karthala, (lire en ligne), p. 72-73.

- Ce n'est que vers l'an 1500 que commence à s'imposer l'idée que Christophe Colomb n'a pas atteint les Indes, mais a découvert un nouveau monde, alors que, en 1498, Vasco de Gama a réussi à traverser l'océan Indien à partir du cap de Bonne-Espérance, assurant aux Portugais la primauté aux Indes.

- (en) « Ea quae pro bono pacis » (consulté le )

- À cette date, les Pays-Bas appartiennent aux Habsbourg, qui vont devenir rois d'Espagne. Les Provinces-Unies apparaissent en 1581.

- Desclaux 2016.

Voir aussi

Bibliographie

- (es) Bernd Schröter et Karin Schüller (dir.), Tordesillas y sus consecuencias : la política de las grandes potencias europeas respecto a América Latina, 1494-1898 (congrès scientifique international du Département d'Histoire ibérique et latino-américaine de l'Université de Cologne, ), Vervuert, Francfort-sur-le-Main ; Iberoamericana, Madrid, 1995, 260 p.

- (es) Jesús Varela Marcos, El Tratado de Tordesillas en la política atlántica castellana, Universidad de Valladolid, 1997, 128 p. (ISBN 84-7762-686-3).

- (fr) Michel Balard et Alain Ducellier (dir.), Le partage du monde : échanges et colonisation dans la Méditerranée médiévale (actes du 3e Congrès sur la colonisation médiévale organisé par le Groupement de recherche no 927 du CNRS), Publications de la Sorbonne, Paris, 1998, 493 p. (ISBN 2-85944-345-2).

- (fr) Régis Debray, Christophe Colomb, le visiteur de l'aube. Suivi des Traités de Tordesillas (traduits de l'espagnol par Bernard Lesfargues et présentés par Bartolomé Bennassar), La Différence, Paris, 1991, 124 p. (ISBN 2-7291-0727-4).

- (pt) Luís Adão da Fonseca et Maria Cristina Cunha (dir.), O Tratado de Tordesilhas e a diplomacia luso-castelhana no século XV, Éd. Inapa, Lisbonne, 1991, 91 p. (ISBN 972-9019-36-3).

- Marie Desclaux, « 7 juin 1494. Partage du monde à Tordesillas », Les Chroniques d'herodote.net, sur https://www.herodote.net, herodote.net, une encyclopédie dédiée à l'Histoire universelle, (consulté le ).

Articles connexes

- Bulles papales : Aeterni regis (1481), Inter caetera (1493), Dudum siquidem (1493)

- Traité d’Alcáçovas (1479), Traité de Saragosse (1529)

- Colonisation européenne des Amériques

- Missions catholiques aux XVIe et XVIIe siècles

- Hispaniques et Latino-Américains

Liens externes

- Traité du XVe siècle

- Traité signé par l'Espagne

- Traité signé par le royaume de Portugal

- Relations entre l'Espagne et le Portugal

- Histoire moderne

- Histoire du christianisme

- Histoire du Brésil

- Colonisation espagnole des Amériques

- Histoire du droit en Espagne

- Histoire du droit au Portugal

- Conquête espagnole de l'Amérique

- Longitude

- 1494

- Isabelle la Catholique