« Organisation internationale de la francophonie » : différence entre les versions

retrait de lien suite à débat d'admissibilité |

Actualisation de données, de sources, du contenu de certains programmes |

||

| Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||

}} |

}} |

||

L’'''Organisation internationale de la [[francophonie]]''' ('''OIF''') est une organisation, [[personne morale]] de [[droit international public]], créée en [[1970]], regroupant 88 [[États et gouvernements participant à l'Organisation internationale de la francophonie|États ou gouvernements]] |

L’'''Organisation internationale de la [[francophonie]]''' ('''OIF''') est une organisation, [[personne morale]] de [[droit international public]], créée en [[1970]], regroupant 88 [[États et gouvernements participant à l'Organisation internationale de la francophonie|États ou gouvernements]]. Elle a pour mission de promouvoir la [[Français|langue française]] et la [[diversité culturelle]] et [[diversité linguistique|linguistique]], de promouvoir la [[paix]], la [[démocratie]] et les [[Droits de l'homme|droits de l’homme]], d'appuyer l'[[éducation]] et la [[Recherche scientifique|recherche]] et de développer la [[Coopération internationale|coopération]]. |

||

== Historique == |

== Historique == |

||

| Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||

== Missions == |

== Missions == |

||

L’OIF mène |

L’OIF mène des actions en faveur de la [[langue française]] et de la coopération entre ses membres. Jusqu’en 1986, date des premiers Sommets de la Francophonie, elle gère des actions techniques et culturelles. Son champ de missions s’est élargi ensuite à des actions de coopération multilatérale, conformément aux quatre grandes missions fixées par les Sommets de la Francophonie : la promotion de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique ; la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l’homme ; l'appui à l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche ; le développement de la coopération économique au service du [[développement durable]]<ref>{{Article|auteur1=Hervé Cronel|titre=Que fait la francophonie de l'économie ?|périodique=Hermès, La revue|date=mars 2004|lire en ligne=https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2004-3-page-155.htm|pages=155-157}}</ref>. |

||

L’évolution des missions de l’OIF est à mettre en parallèle avec le nombre et la diversité des États et gouvernements qui la composent, et en particulier le nombre d’États non francophones en son sein. Au sein des gouvernements membres, plusieurs voix se sont élevées parmi les défenseurs de la francophonie pour demander à l’OIF de se recentrer sur ses missions premières, en pointant du doigt le risque d’éparpillement des activités<ref>{{Article|auteur1=Pierre-André Wiltzer|titre=Recentrer la francophonie sur sa mission centrale : la promotion de la langue française|périodique=Revue internationale et stratégique|date=mars 2008|lire en ligne=https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2008-3-page-131.htm|pages=131-134}}</ref>. Elles se sont plus particulièrement exprimées en marge du Sommet de la francophonie de 2018 à Ottawa<ref>{{Lien web|titre=La Francophonie au bord de la cacophonie ?|url=https://www.tvanouvelles.ca/2018/10/09/la-francophonie-au-bord-de-la-cacophonie-1|site=TVA Nouvelles|consulté le=2019-02-17}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web|nom1=Lelièvre|prénom1=Dominique|titre=L’Organisation internationale de la Francophonie ne doit plus être «un party de dignitaires», selon Régis Labeaume|url=https://www.journaldequebec.com/2018/10/08/lorganisation-internationale-de-la-francophonie-ne-doit-plus-etre-un-party-de-dignitaires-selon-regis-labeaume|site=Le Journal de Montréal|consulté le=2019-02-17}}</ref>, à l'occasion de l’élection du nouveau secrétaire général de |

L’évolution des missions de l’OIF est à mettre en parallèle avec le nombre et la diversité des États et gouvernements qui la composent, et en particulier le nombre d’États non francophones en son sein. Au sein des gouvernements membres, plusieurs voix se sont élevées parmi les défenseurs de la francophonie pour demander à l’OIF de se recentrer sur ses missions premières, en pointant du doigt le risque d’éparpillement des activités<ref>{{Article|auteur1=Pierre-André Wiltzer|titre=Recentrer la francophonie sur sa mission centrale : la promotion de la langue française|périodique=Revue internationale et stratégique|date=mars 2008|lire en ligne=https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2008-3-page-131.htm|pages=131-134}}</ref>. Elles se sont plus particulièrement exprimées en marge du Sommet de la francophonie de 2018, à Ottawa<ref>{{Lien web|titre=La Francophonie au bord de la cacophonie ?|url=https://www.tvanouvelles.ca/2018/10/09/la-francophonie-au-bord-de-la-cacophonie-1|site=TVA Nouvelles|consulté le=2019-02-17}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web|nom1=Lelièvre|prénom1=Dominique|titre=L’Organisation internationale de la Francophonie ne doit plus être «un party de dignitaires», selon Régis Labeaume|url=https://www.journaldequebec.com/2018/10/08/lorganisation-internationale-de-la-francophonie-ne-doit-plus-etre-un-party-de-dignitaires-selon-regis-labeaume|site=Le Journal de Montréal|consulté le=2019-02-17}}</ref>, à l'occasion de l’élection du nouveau secrétaire général de la Francophonie. |

||

En France, deux rapports complets font le bilan des actions et missions de l’OIF en 2017. Le [[Sénat (France)|Sénat]] produit un rapport d'information sur la francophonie dans lequel il préconise que la langue reste le cœur de métier de l'OIF<ref>{{Article|auteur1=Louis Duvernois et Claudine Lepage|titre=Francophonie : un projet pour le {{21e}} siècle|périodique=Rapport d'information du Sénat|date=22 février 2017|lire en ligne=https://www.senat.fr/rap/r16-436/r16-436.html|pages=}}</ref>. Le rapport d’évaluation du [[Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères|ministère des Affaires étrangères et du développement international]] conclut à un niveau justifié de la contribution de la France à l’OIF même si le cadre est perfectible<ref>{{Lien web|titre=Évaluation stratégique de la contribution française à l’Organisation internationale de la francophonie (2010-2015)|url=https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/francophonie-2_cle81e517.pdf|site=diplomatie.gouv.fr|date=2017}}</ref>. |

En France, deux rapports complets font le bilan des actions et missions de l’OIF en 2017. Le [[Sénat (France)|Sénat]] produit un rapport d'information sur la francophonie dans lequel il préconise que la langue reste le cœur de métier de l'OIF<ref>{{Article|auteur1=Louis Duvernois et Claudine Lepage|titre=Francophonie : un projet pour le {{21e}} siècle|périodique=Rapport d'information du Sénat|date=22 février 2017|lire en ligne=https://www.senat.fr/rap/r16-436/r16-436.html|pages=}}</ref>. Le rapport d’évaluation du [[Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères|ministère des Affaires étrangères et du développement international]] conclut à un niveau justifié de la contribution de la France à l’OIF même si le cadre est perfectible<ref>{{Lien web|titre=Évaluation stratégique de la contribution française à l’Organisation internationale de la francophonie (2010-2015)|url=https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/francophonie-2_cle81e517.pdf|site=diplomatie.gouv.fr|date=2017}}</ref>. |

||

| Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||

{{article détaillé|États et gouvernements participant à l'Organisation internationale de la francophonie}} |

{{article détaillé|États et gouvernements participant à l'Organisation internationale de la francophonie}} |

||

L’Organisation internationale de la francophonie compte, en 2023, {{nombre|88|états}} et gouvernements dont 54 membres, 27 observateurs et 7 associés<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=Portail de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) |url=https://www.francophonie.org/ |site=Organisation Internationale de la Francophonie |consulté le=2021-07-29}}</ref>, répartis en 7 régions du monde<ref>{{Lien web|titre=Les défis de la francophonie|url=http://www.leparisien.fr/international/les-defis-de-la-francophonie-11-10-2018-7916748.php|site=leparisien.fr|date=11 octobre 2018}}</ref>. Parlé par {{nombre|321|millions}} de locuteurs francophones dans le monde, le français a statut de langue officielle, seul ou avec d’autres langues, dans 32 États et gouvernements membres de l’OIF<ref>{{Lien web|titre=Le français, cinquième langue la plus parlée dans le monde|url=https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/10/11/le-francais-cinquieme-langue-la-plus-parlee-dans-le-monde_5367799_3212.html|site=lemonde.fr|date=11 octobre 2018}}</ref>. |

L’Organisation internationale de la francophonie compte, en 2023, {{nombre|88|états}} et gouvernements dont 54 membres, 27 observateurs et 7 associés<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=Portail de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) |url=https://www.francophonie.org/ |site=Organisation Internationale de la Francophonie |consulté le=2021-07-29}}</ref>, répartis en 7 régions du monde<ref>{{Lien web|titre=Les défis de la francophonie|url=http://www.leparisien.fr/international/les-defis-de-la-francophonie-11-10-2018-7916748.php|site=leparisien.fr|date=11 octobre 2018}}</ref>. Parlé par {{nombre|321|millions}}<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=Portail de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) |url=https://www.francophonie.org/ |site=Organisation Internationale de la Francophonie |consulté le=2023-04-17}}</ref> de locuteurs francophones dans le monde, le français a statut de langue officielle, seul ou avec d’autres langues, dans 32 États et gouvernements membres de l’OIF<ref>{{Lien web|titre=Le français, cinquième langue la plus parlée dans le monde|url=https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/10/11/le-francais-cinquieme-langue-la-plus-parlee-dans-le-monde_5367799_3212.html|site=lemonde.fr|date=11 octobre 2018}}</ref>. |

||

=== Instances politiques === |

=== Instances politiques === |

||

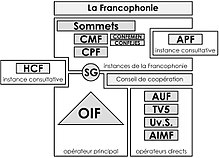

[[Fichier:Organigramm-Frankophonie.jpg|vignette|Organigramme de la francophonie après la CMF 2005 à Antananarivo. L'OIF est devenue l'opérateur principale de la francophonie en remplaçant l'AUF.]] |

[[Fichier:Organigramm-Frankophonie.jpg|vignette|Organigramme de la francophonie après la CMF 2005 à Antananarivo. L'OIF est devenue l'opérateur principale de la francophonie en remplaçant l'AUF.]] |

||

L’OIF est placée sous l’autorité de trois instances politiques : Le Sommet des chefs d'État et de gouvernement, appelé Sommet de la |

L’OIF est placée sous l’autorité de trois instances politiques : Le Sommet des chefs d'État et de gouvernement, appelé Sommet de la Francophonie, la Conférence ministérielle de la francophonie (CMF) et le Conseil permanent de la francophonie (CPF). |

||

==== Sommet des chefs d’État et de gouvernement ==== |

==== Sommet des chefs d’État et de gouvernement ==== |

||

{{Article détaillé|Sommet de la francophonie}} |

{{Article détaillé|Sommet de la francophonie}} |

||

[[Fichier:FMLF 2012-3.JPG|thumb|Drapeaux des membres de la francophonie]] |

[[Fichier:FMLF 2012-3.JPG|thumb|Drapeaux des membres de la francophonie]] |

||

Le Sommet de la |

Le Sommet de la Francophonie, conférence des chefs d’État et de gouvernement, est la plus haute instance de l'OIF. Il se réunit en principe tous les deux ans afin de définir les grandes orientations politiques de la francophonie. |

||

{| class="wikitable" |

{| class="wikitable" |

||

| Ligne 161 : | Ligne 161 : | ||

==== Conseil permanent de la francophonie ==== |

==== Conseil permanent de la francophonie ==== |

||

Le Conseil permanent de la francophonie est chargé de la préparation et du suivi du Sommet de la francophonie, sous l’autorité de la Conférence ministérielle. Il exerce un rôle d’animation et de coordination. Présidé par le secrétaire général de |

Le Conseil permanent de la francophonie (CPF) est chargé de la préparation et du suivi du Sommet de la francophonie, sous l’autorité de la Conférence ministérielle. Il exerce un rôle d’animation et de coordination. Présidé par le secrétaire général de la Francophonie, cette instance est composée des représentants personnels des chefs d’État ou de gouvernement. |

||

En novembre 2017, l'écrivaine et journaliste franco-marocaine [[Leïla Slimani]] est nommée représentante du [[président de la République française]], Emmanuel Macron, à ce Conseil<ref>{{Lien web|titre=L'écrivaine Leïla Slimani nommée représentante de Macron pour la Francophonie|url=https://www.lexpress.fr/culture/l-ecrivaine-leila-slimani-nommee-representante-de-macron-pour-la-francophonie_1958020.html|site=lexpress.fr|date=6 novembre 2017|consulté le=10 février 2019}}</ref>. |

|||

== Fonctionnement de l'OIF == |

== Fonctionnement de l'OIF == |

||

| Ligne 169 : | Ligne 167 : | ||

{{article détaillé|Secrétaire général de la Francophonie}} |

{{article détaillé|Secrétaire général de la Francophonie}} |

||

Le |

Le [[Secrétaire général de la Francophonie|Secrétaire général]] est la clé de voûte du dispositif institutionnel de la Francophonie, dont il conduit l'action politique. Il dirige l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Nommée par le Sommet de la Francophonie de 2018, puis réélue à l'issue de celui de Djerba en 2022, [[Louise Mushikiwabo]] exerce la fonction depuis le {{date-|1|1|2019}}. Elle a pris la suite de [[Michaëlle Jean]]<ref>{{Lien web|titre=Sommet de l'OIF: Mushikiwabo désignée secrétaire générale de la Francophonie|url=http://www.rfi.fr/afrique/20181012-sommet-oif-mushikiwabo-designee-secretaire-generale-francophonie|site=rfi.fr|date=12 octobre 2018}}</ref>, qui avait elle-même succédé à [[Abdou Diouf]], en poste de 2003 à 2014. |

||

Le secrétaire général nomme un administrateur chargé d’exécuter et de gérer la coopération, par délégation. [[Caroline St-Hilaire]] a été nommée à cette fonction le {{date-|19 mars 2023}}<ref>{{Lien web|url=https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1964509/francophonie-louise-mushikiwabo-choisit-caroline-st-hilaire|titre=Francophonie : Louise Mushikiwabo choisit Caroline St-Hilaire|site=[[Radio Canada]]|date=19 3 2023}}</ref>. |

Le secrétaire général nomme un administrateur chargé d’exécuter et de gérer la coopération, par délégation. [[Caroline St-Hilaire]] a été nommée à cette fonction le {{date-|19 mars 2023}}<ref>{{Lien web|url=https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1964509/francophonie-louise-mushikiwabo-choisit-caroline-st-hilaire|titre=Francophonie : Louise Mushikiwabo choisit Caroline St-Hilaire|site=[[Radio Canada]]|date=19 3 2023}}</ref>. |

||

| Ligne 175 : | Ligne 173 : | ||

=== Organisation interne === |

=== Organisation interne === |

||

[[Fichier:OIF, 19-21 avenue Bosquet, Paris 7e.jpg|vignette|Siège de l'OIF, {{n°|19-21}} [[avenue Bosquet]] ([[7e arrondissement de Paris|{{7e}} arrondissement de Paris]]).]] |

[[Fichier:OIF, 19-21 avenue Bosquet, Paris 7e.jpg|vignette|Siège de l'OIF, {{n°|19-21}} [[avenue Bosquet]] ([[7e arrondissement de Paris|{{7e}} arrondissement de Paris]]).]] |

||

L’OIF compte plusieurs unités de programme qui œuvrent dans le cadre de ses principales missions : langue française et diversité culturelle, affaires politiques et gouvernance démocratique, éducation et formation, économie et numérique, développement durable, jeunesse sport et citoyenneté, égalité femmes-hommes ; ainsi que des unités d’appui. |

|||

L’OIF compte plusieurs directions de programme ou d’appui. |

|||

Elle dispose de quatre représentations extérieures auprès d'organisations internationales : à [[Addis-Abeba]] |

Elle dispose de quatre représentations extérieures auprès d'organisations internationales : à [[Addis-Abeba]] auprès de l’[[Union africaine]] et de la Commission économique de l’Afrique de l’ONU, à [[Bruxelles]] auprès de l’[[Union européenne]], à [[New York]] et à [[Genève]] auprès des [[Organisation des Nations unies|Nations unies]]. |

||

Neuf autres représentations extérieures ont vocation à relayer l'action de l'OIF au niveau régional : à [[Lomé]] ([[Togo]]) pour l’[[Afrique de l'Ouest|Afrique de l’Ouest]] |

Neuf autres représentations extérieures ont vocation à relayer l'action de l'OIF au niveau régional : à [[Lomé]] ([[Togo]]) pour l’[[Afrique de l'Ouest|Afrique de l’Ouest]], à [[Libreville]] ([[Gabon]]) pour l’[[Afrique centrale]], à [[Tunis]] ([[Tunisie]]) pour l'[[Afrique du Nord]], à [[Hanoï]] ([[Viêt Nam|Vietnam]]) pour la zone [[Asie-Pacifique]], à [[Port-au-Prince]] ([[Haïti]]) pour la [[Caraïbes|Caraïbe]] et l’[[Amérique latine]], à [[Bucarest]] ([[Roumanie]]) pour l’[[Pays d'Europe centrale et orientale|Europe centrale et orientale]], à [[Beyrouth]] ([[Liban]]) pour le [[Moyen-Orient]], à [[Québec (ville)|Québec]] ([[Québec|Canada-Québec]]) pour les [[Amérique|Amériques]], ainsi qu'à [[Antananarivo]] ([[Madagascar]]) pour l’[[océan Indien]]. |

||

Environ 300 employés travaillent au siège, à [[Paris]], ou dans ces |

Environ 300 employés travaillent au siège, à [[Paris]], ou dans ces représentations extérieures. |

||

=== Budget === |

=== Budget === |

||

En 2023, le budget de l'OIF s'élève à 64,6 millions d'euros <ref>{{Lien web |langue=fr |titre=Budget de l’OIF au titre de l’année 2023 |url=https://www.francophonie.org/sites/default/files/2022-11/Budget_OIF_2023.pdf |format=pdf |site=francophonie.org |date=novembre 2022}}</ref>. |

|||

Entre 2010 et 2013, le budget annuel moyen de l'OIF est de {{nombre|85|millions}} d'euros. La répartition des dépenses est la suivante : 38 % des dépenses concernent la langue française et la diversité culturelle et linguistique, 27 % les actions relatives à la paix, la démocratie et les droits de l'homme, 17 % pour l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche et 12 % pour le [[développement durable]], l'économie et la solidarité<ref>{{Ouvrage|auteur1=Rapport d'information du Sénat|nom1=Louis Duvernois|nom2=Claudine Lepage|titre=Francophonie : un projet pour le {{21e}} siècle|sous-titre=Francophonie et Organisation internationale de la francophonie (OIF) : ne pas oublier la langue|éditeur=|date=22 février 2017|isbn=|lire en ligne=http://www.senat.fr/rap/r16-436/r16-436.html}}</ref>. |

|||

== Les autres acteurs de la coopération francophone == |

|||

== Instances dans l'environnement de l'OIF == |

|||

=== Les acteurs de la Charte de la francophonie === |

=== Les acteurs de la Charte de la francophonie === |

||

Pour mettre en œuvre la coopération multilatérale francophone, l’OIF agit en synergie avec : |

Pour mettre en œuvre la coopération multilatérale francophone, l’OIF agit en synergie avec l’[[Assemblée parlementaire de la francophonie|'''Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)''']], qui est l’Assemblée consultative de la Francophonie, et les quatre opérateurs du Sommet : |

||

- |

- l'[[Agence universitaire de la Francophonie|'''Agence universitaire de la Francophonie (AUF)''']], |

||

- [[TV5 Monde|'''TV5 Monde''']] |

|||

- Quatre opérateurs du Sommet que sont : l'[[Agence universitaire de la Francophonie|Agence universitaire de la Francophonie (AUF)]], [[TV5 Monde]], [[Université Senghor d'Alexandrie|l’Université Senghor d'Alexandrie]] et l'[[Association internationale des maires francophones|Association internationale des maires francophones (AIMF)]]. |

|||

- [[Université Senghor d'Alexandrie|'''l’Université Senghor à Alexandrie''']] |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

==== Assemblée parlementaire de la francophonie (APF) ==== |

|||

{{Article détaillé|Assemblée parlementaire de la francophonie}} |

|||

| ⚫ | Dans ce dispositif institutionnel figurent également deux conférences ministérielles permanentes qui sont aussi les deux plus anciennes institutions francophones : la Conférence des ministres de l’Éducation des Etats et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN) et la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES). |

||

Cette assemblée rassemble des représentants des parlements nationaux. |

|||

| ⚫ | |||

{{Article détaillé|Agence universitaire de la Francophonie}} |

|||

En 1961, est créée l'Association des universités partiellement ou entièrement de langue française - Université des réseaux d’expression française (AUPELF-UREF), une institution multilatérale sans but lucratif<ref>{{Lien web|titre=Loi concernant l’Agence universitaire de la francophonie|url=http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/A-7.2?langCont=fr|site=legisquebec.gouv.qc.ca|date=}}</ref>. Elle change de nom et devient l'Agence universitaire de la francophonie (AUP), actuellement l’une des plus importantes associations d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche au monde. Elle a pour mission de développer un espace universitaire de langue française en partenariat avec les principaux acteurs concernés, à savoir les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, les enseignants, les chercheurs, les étudiants et les États et Gouvernements contributeurs. Depuis 1989, l’Agence est un opérateur direct de l’OIF. |

|||

Le réseau est constitué en 2021 de {{nombre|1007|établissements}} issus de {{nombre|119|pays}}<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=52 établissements universitaires algériens membres de l'Agence universitaire de la francophonie|url=https://www.huffpostmaghreb.com/entry/52-etablissements-universitaires-algeriens-membres-de-lagence-universitaire-de-la-francophonie_mg_5c2c90bbe4b0407e90867782|site=Al HuffPost Maghreb|date=2019-01-02|consulté le=2019-02-16}}</ref>. Ce réseau comprend des établissements (universités publiques et privées, instituts d’enseignement supérieur, centres ou institutions de recherche, réseaux institutionnels et réseaux d’administrateurs liés à la vie universitaire) ainsi que des départements d’études françaises d’établissements universitaires du monde entier. |

|||

L’AUF est présente dans plus de {{nombre|40|pays}} et dispose d'un réseau de 60 représentations locales (bureaux régionaux, centres d’accès à l’information, campus numériques ou instituts de formation). Son siège se trouve à l’[[Université de Montréal]] au [[Canada]]. |

|||

Elle octroie des financements pour les projets de recherche ainsi que des bourses de doctorat ou de postdoctorat |

|||

{{Clr}} |

|||

==== TV5 Monde ==== |

|||

{{Article détaillé|TV5 Monde}} |

|||

Créée en 1984<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=TV5 Monde|url=https://cn.ambafrance.org/TV5-Monde,19326|site=La France en Chine|consulté le=2018-01-03}}</ref>, la télévision internationale francophone [[TV5 Monde]] rassemble des chaînes de langue française, soit [[France Télévisions]], l’[[Institut national de l'audiovisuel|INA]], [[Arte|ARTE France]] et [[Réseau France Outre-mer|RFO]] pour la France, la [[Radio-télévision belge de la Communauté française|RTBF]] pour la [[Belgique]], la [[Radio télévision suisse|RTS]] pour la [[Suisse]], et [[ICI Radio-Canada Télé|Radio-Canada]] et [[Télé-Québec]] pour le [[Canada]], en plus du Conseil international des radios-télévisions d’expression française (CIRTEF). |

|||

En tant qu'opérateur de l'OIF, TV5 Monde met à disposition un portail multimédia gratuit et interactif pour apprendre et enseigner le français. |

|||

==== Université Senghor d'Alexandrie ==== |

|||

{{Article détaillé|Université Senghor d'Alexandrie}}L’[[université Senghor d'Alexandrie]] ([[Égypte]]), créée par le Sommet de [[Dakar]] ([[Sénégal]], 1989) ; l’enseignement s’y fait en langue française, elle a été reconnue d’utilité publique internationale. |

|||

| ⚫ | |||

{{Article détaillé|Association internationale des maires francophones}} |

|||

Fondée en 1979, l’[[Association internationale des maires francophones|AIMF]] devient un opérateur direct de la francophonie lors du Sommet de Cotonou en 1995. Elle a pour mission d’établir entre les maires et les responsables des capitales et des métropoles partiellement ou totalement francophones une coopération étroite dans tous les domaines de l’activité municipale (gestion des collectivités locales, élaboration de programmes d’informatisation, formation du personnel). |

|||

Sa présidente est depuis 2014 [[Anne Hidalgo]], maire de [[Paris]]. |

|||

L’Association internationale des maires francophones (AIMF) regroupe 156 capitales et métropoles de {{nombre|46|pays}} francophones, s’intéresse aux problématiques d’urbanisme et de gestion municipale. |

|||

=== Autres acteurs de la coopération francophone === |

=== Autres acteurs de la coopération francophone === |

||

Parmi les acteurs de la coopération francophone, on retrouve également la société civile, représentée par la Conférence des OING de la Francophonie, ou encore les 16 réseaux institutionnels de la Francophonie. |

Parmi les acteurs de la coopération francophone, on retrouve également la [https://www.francophonie.org/societe-civile-283 société civile], représentée par la Conférence des OING de la Francophonie, ou encore les [https://www.francophonie.org/reseaux-institutionnels-286 16 réseaux institutionnels de la Francophonie]. |

||

| ⚫ | |||

==== Comité international des Jeux de la francophonie (CIJF) ==== |

|||

=== Journée internationale de la Francophonie === |

|||

Le Comité international des Jeux de la francophonie (CIJF) veille à la mise en place des [[Jeux de la francophonie]]. |

|||

Chaque année, à la date du 20 mars, est célébrée partout dans le monde la Journée internationale de la Francophonie. L'occasion pour les francophones et non-francophones de célébrer leur attachement à langue française et à la francophonie en organisant des spectacles, des rencontres littéraires, des débats, des projections de films dans des lieux publics ou privés, des écoles, des instituts français, en format virtuel, etc. Tous ces événements sont recensés sur le site [https://20mars.francophonie.org 20mars.francophonie.org]. |

|||

| ⚫ | |||

[[Niamey]], capitale du [[Niger]], a accueilli la {{5e|édition}} du 7 au 17 décembre 2005. [[Beyrouth]], capitale du [[Liban]], a accueilli la {{6e|édition}} du 27 septembre au 6 octobre 2009, et [[Nice]], en France, a accueilli ceux de 2013. En 2017 les jeux ont été organisés à [[Abidjan]] en [[Côte d'Ivoire]]<ref>[http://jeux.francophonie.org Site des jeux de la francophonie].</ref>. |

|||

Les [[Jeux de la Francophonie]] se déroulent tous les quatre ans. Un concept original qui allie [[compétition multisports]] et concours [[Culture|culturels]]. Ils sont organisés par le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) avec les comités d'organisation nationaux, sous l'égide de l'OIF. |

|||

En 2017 les jeux ont été organisés à [[Abidjan]] en [[Côte d'Ivoire]]<ref>[http://jeux.francophonie.org Site des jeux de la francophonie].</ref>. Les 9es Jeux doivent se tenir à [[Kinshasa]] ([[République démocratique du Congo|RDC]]) du 28 juillet au 6 août 2023. |

|||

| ⚫ | |||

=== Forum mondial de la langue française === |

|||

Deux [[Forum mondial de la langue française|forums mondiaux de la langue française]] ont été organisés, en 2012 et 2015, pour permettre à la société civile et à la jeunesse de débattre des enjeux relatifs à la langue française et de réfléchir à son avenir dans un cadre non institutionnel<ref>[http://www.francophonie.org/Forum-mondial-de-la-langue-44302.html. Forum mondial de la langue française]</ref>. |

|||

=== |

=== Mobilité des professeurs de français === |

||

L'avenir de la langue française dépend en grande partie de l'amélioration de la qualité des systèmes éducatifs, notamment en Afrique où se concentrent 60% des locuteurs quotidiens. Dès 2021, l'OIF a déployé au Ghana et au Rwanda un programme de mobilité des enseignantes et enseignants de français. Concrètement, des professeurs volontaires issus de différents pays francophones viennent enseigner durant une année scolaire dans des classes primaires de ces deux pays. Le dispositif favorise ainsi les échanges d’expertises entre professeurs et professionnels de l’éducation et la production d'outils pédagogiques adaptés. |

|||

{{Article détaillé|Maîtrise des outils de gestion de l'environnement pour le développement}} |

|||

L’OIF met en place en 2003 un programme, ''[[Maîtrise des outils de gestion de l'environnement pour le développement]]'' (MOGED), à travers son organe subsidiaire, l'[[Institut de la Francophonie pour le développement durable]] (IFDD), pour renforcer les capacités des pays francophones afin qu'ils mettent en place les conditions nécessaires à une transition vers le [[développement durable]]<ref>{{Lien web|titre=Maîtrise des outils de gestion de l’environnement pour le développement|url=https://www.ifdd.francophonie.org/programmes/projet.php?id=82|site=ifdd.francophonie.org|date=23 janvier 2017|consulté le=23 juillet 2020}}</ref>. |

|||

=== |

=== La Francophonie avec Elles === |

||

Lancé en 2020 dans le sillage de la pandémie de Covid-19, le Fonds "La Francophonie avec Elles" a pour objectif d'aider les femmes et les jeunes filles qui sont souvent les premières victimes des crises. Cette initiative de solidarité finance des actions de terrain mises en œuvre par la société civile en vue de renforcer l'autonomisation économique de ces femmes. |

|||

{{Article détaillé|Volontariat international de la francophonie}} |

|||

Le programme de [[Volontariat international de la francophonie]] est un dispositif de l'OIF en faveur des jeunes lancé depuis 2008. Il a pour objectif le renforcement de la coopération sud-sud en offrant une première expérience d'un an à l'international aux jeunes diplômés des pays membres de la [[francophonie]]. |

|||

=== Prix des 5 continents de la Francophonie === |

|||

=== Développement local et solidaire === |

|||

Créé en 2001 par l'OIF, le [[Prix des cinq continents de la francophonie|Prix des cinq continents de la Francophonie]] met en lumière des talents littéraires du monde francophone, reflets de la diversité des expressions culturelles en langue française. Chaque année, les 6 comités de lecture (Belgique, Canada-Québec, Congo, France, Sénégal, Vietnam) présélectionnent dix finalistes parmi les dizaines de romans proposés par les éditeurs, avant que le jury international ne désigne le lauréat et une mention spéciale. |

|||

L’OIF lance un programme, PROFADEL, dont les activités sur le terrain débutent en janvier [[2012]], destiné aux pays francophones en développement des zones géographiques suivantes : [[Afrique centrale]], [[Afrique de l’Ouest]], [[Afrique du Nord]] et [[Moyen-Orient]], [[Asie-Pacifique]], [[Caraïbes]] et [[océan Indien]]. Les premiers pays bénéficiaires ont été la [[République centrafricaine]], le [[Rwanda]], le [[Sénégal]] et le [[Togo]]. Le programme concerne les communautés rurales et les populations les plus défavorisées, avec une attention particulière accordée aux activités des jeunes et des femmes<ref>[https://www.francophonie.org/Lancement-de-PROFADEL-le-nouveau.html Lancement de PROFADEL, le nouveau programme francophone d'appui au développement local]</ref>. |

|||

=== |

=== D-CLIC, formez-vous au numérique === |

||

Le programme « D-CLIC, formez-vous au numérique » a été initié pour renforcer les compétences numériques des jeunes de l’espace francophone et multiplier leurs chances d’accéder à des emplois décents, en entreprises et dans l’entreprenariat. Déployé en 2021 dans 10 pays membres de l’OIF (Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Haïti, Madagascar, Mali, Niger, RDC, Togo et Tunisie), il a permis à 1300 jeunes d'être formés aux métiers du développement web/mobile, de l'impression 3D, du marketing digital... |

|||

{{Article détaillé|Objectif 2030}} |

|||

L'initiative [[Objectif 2030]] est un dispositif mis en place par l'OIF à travers l'[[Institut de la francophonie pour le développement durable]] (IFDD) pour soutenir la mise en œuvre des [[objectifs de développement durable]] dans l'espace francophone. Dédiée aux [[acteur non étatique|acteurs non étatiques]], elle vise à favoriser des progrès concrets en matière de [[développement durable]] par l'information, l'appui aux actions et solutions novatrices qui allient [[inclusion sociale]], progrès économique et protection de la planète de même que le partage de bonnes pratiques<ref>{{Lien web|titre=Objectif 2030|url=http://www.objectif2030.org/|site=objectif2030.org|consulté le=2018-08-28}}</ref>. |

|||

=== Lutte contre la désinformation === |

|||

=== Innovations environnementales === |

|||

L'OIF a lancé en 2021 un projet de lutte contre la désinformation pour renforcer la réponse des Etats et d’autres acteurs face aux désordres ou manipulations de l’information dans l’espace francophone. La plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation [https://odil.org/ ODIL] propose par exemple des ressources sur la vérification des faits, les politiques publiques, l’éducation aux médias, etc. |

|||

Le Projet de Déploiement des Technologies et Innovations Environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté (PDTIE) en [[République démocratique du Congo]] et au [[Cameroun]], est un projet élaboré et mis en œuvre par l'OIF à travers l'[[Institut de la francophonie pour le développement durable]] (IFDD) pour soutenir l'[[innovation]] environnementale, l'Institut de la Francophonie pour le développement durable a mis en place dans le cadre de son programme [[Maîtrise des outils de gestion de l'environnement pour le développement]]. Il est financé par l'[[Pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique|Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique]] et l'[[Union européenne]] à hauteur de 4,2 millions d'euros<ref>{{Lien web |langue=en |auteur=OACPS |titre=OACPS awards grants to eight consortia to enhance Research and Innovation capacities in its Member States |url=https://oacpsri.com/2021/02/10/oacps-awards-grants-to-eight-consortia-to-enhance-research-and-innovation-capacities-in-its-member-states/ |site=oacpsri.com|date= |consulté le=13 février 2021}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |langue= |auteur=IFDD |titre=Technologies et innovations environnementales |url=https://www.ifdd.francophonie.org/moged/technologies-et-innovations-environnementales/ |site=ifdd.francophonie.org |date= |consulté le=13 février 2021}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |langue=en |auteur=OACPS |titre=Déploiement des technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté (PDTIE) |url=https://oacps-ri.eu/en/projects/deploiement-des-technologies-et-innovations-environnementales-pour-le-developpement-durable-et-la-reduction-de-la-pauvrete/ |site=oacps-ri.eu |date=31 décembre 2021 |consulté le=31 décembre 2021}}</ref>. |

|||

=== Forum francophone des affaires === |

|||

Le Forum francophone des Affaires est un réseau international d'entreprises créé en 1987 qui accompagne les acteurs économiques en français dans le monde pour renforcer leur position<ref>{{Article|auteur1=Stève Gentili|titre=Le FFA, seule organisation économique internationale associée au Sommet des chefs d'état et de gouvernement francophones|périodique=Géoéconomie|date=avril 2010|lire en ligne=https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2010-4-page-87.htm|pages=87 à 97}}</ref>. |

|||

== Critiques envers l'Organisation internationale de la francophonie == |

== Critiques envers l'Organisation internationale de la francophonie == |

||

=== |

=== Question des droits de l'Homme === |

||

Le peu de cas que |

Le peu de cas que ferait l'OIF des droits de l'homme – pourtant qualifiés « d'impératifs catégoriques » par le secrétaire général [[Boutros Boutros-Ghali]] – au sein même de l'organisation est dénoncé, particulièrement depuis 1999 alors que celle-ci fait l'objet de vives attaques dans la presse canadienne en marge du Sommet de Moncton (Nouveau-Brunswick). Les journaux soulignent l'hypocrisie de l'OIF mais également du Canada, qui tout en inscrivant le respect des droits de l'homme comme objectif prioritaire, s'abstiennent de critiquer, et encore moins de sanctionner les pays membres dirigés par des « tyrans ». On rappelle qu'[[Amnesty International]] a compté pas moins de {{nombre|35|pays}} membres de l'OIF coupables de violation des droits de l’homme, tandis que [[Reporters sans frontières]] en comptabilisait 15 où la liberté de la presse n’est pas respectée<ref>[http://www.ufctogo.com/La-presse-canadienne-fait-assaut-1397.html La presse canadienne fait assaut de critiques sur la Francophonie] Agence France-Presse, {{1er}} septembre 1999.</ref>{{,}}<ref name="Rioux 19990904">Christian Rioux, « La Franco... quoi? », ''Le Devoir'', 4 septembre 1999.</ref>. Vingt ans plus tard, l'état des lieux en matière de démocratie, de bonne gouvernance et de respect des droits de l'Homme au sein de plusieurs pays membres a peu changé. À cet égard, la décision du président [[Emmanuel Macron]] en 2018 d’imposer comme nouvelle secrétaire générale de l'OIF [[Louise Mushikiwabo]], ministre des Affaires étrangères du Rwanda et ferme soutien du président [[Paul Kagame]], a été vivement critiquée. Une tribune signée par quatre anciens ministres français chargés de la francophonie dénonce, d'une part, une décision unilatérale du président français prise sans concertation aucune avec les {{nombre|80|pays}} membres, et, d'autre part, un choix fort critiquable eu égard au fait que le [[Rwanda]] est loin d'être un modèle qu’en matière de démocratie et des droits de l'homme<ref>[https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/09/13/louise-mushikiwabo-n-a-pas-sa-place-a-la-tete-de-la-francophonie_5354276_3232.html? « Louise Mushikiwabo n’a pas sa place à la tête de la Francophonie », ''Le Monde'', 13 septembre 2018].</ref>. |

||

=== |

=== Elargissement des membres === |

||

Tout comme la prolifération des champs d’action de l'organisation, l'accroissement constant du nombre d'États et de gouvernements membres, qui est passé de 21 à sa fondation en 1970, à 88 en 2019 – et dont plus de la moitié n'ont qu'un rapport lointain sinon inexistant avec la langue française – est un sujet de préoccupation et de critiques. Dans un ouvrage sur l'espace francophone publié en 1996, les linguistes Daniel Baggioni et Roland Breton font observer à propos des dernières candidatures que « les arguments manquent pour justifier intellectuellement l'adhésion de la Bulgarie ou de l'Angola. Seuls les critères politico-diplomatiques peuvent expliquer ces curieuses extensions de la francophonie »<ref>Cité dans [http://www.persee.fr/doc/quad_0987-1381_2006_num_62_1_1707 La « francophonie » : définitions et usages], ''Quaderni'', 2006, volume 62, numéro 1, p. 97.</ref>. À la même époque, [[Xavier Deniau]], fondateur de l'Association des parlementaires de langue française et auteur de ''La Francophonie''<ref>Presses Universitaires de France, ''Que sais-je ?'', 1983, 2001)</ref> dit craindre que l'élargissement de la Francophonie à des pays qui ne parlent pratiquement pas français contribue à diluer l'action de celle-ci<ref name="Rioux 19990904" />. L'arrivée de l’ex-secrétaire général de l’ONU Boutros-Ghali à la tête de l'OIF va accélérer à la fois l'adhésion de nouveaux membres et l'augmentation des objectifs et missions. On parle alors de « mini ONU » d'« ONU-bis ». [[Jacques Legendre]], rapporteur sur la francophonie au sein de la commission des affaires culturelles du [[Sénat (France)|Sénat français]], dit craindre que l'organisation devienne un « doublon médiocre de l'assemblée générale de l'ONU ». |

Tout comme la prolifération des champs d’action de l'organisation, l'accroissement constant du nombre d'États et de gouvernements membres, qui est passé de 21 à sa fondation en 1970, à 88 en 2019 – et dont plus de la moitié n'ont qu'un rapport lointain sinon inexistant avec la langue française – est un sujet de préoccupation et de critiques. Dans un ouvrage sur l'espace francophone publié en 1996, les linguistes Daniel Baggioni et Roland Breton font observer à propos des dernières candidatures que « les arguments manquent pour justifier intellectuellement l'adhésion de la Bulgarie ou de l'Angola. Seuls les critères politico-diplomatiques peuvent expliquer ces curieuses extensions de la francophonie »<ref>Cité dans [http://www.persee.fr/doc/quad_0987-1381_2006_num_62_1_1707 La « francophonie » : définitions et usages], ''Quaderni'', 2006, volume 62, numéro 1, p. 97.</ref>. À la même époque, [[Xavier Deniau]], fondateur de l'Association des parlementaires de langue française et auteur de ''La Francophonie''<ref>Presses Universitaires de France, ''Que sais-je ?'', 1983, 2001)</ref> dit craindre que l'élargissement de la Francophonie à des pays qui ne parlent pratiquement pas français contribue à diluer l'action de celle-ci<ref name="Rioux 19990904" />. L'arrivée de l’ex-secrétaire général de l’ONU Boutros-Ghali à la tête de l'OIF va accélérer à la fois l'adhésion de nouveaux membres et l'augmentation des objectifs et missions. On parle alors de « mini ONU » d'« ONU-bis ». [[Jacques Legendre]], rapporteur sur la francophonie au sein de la commission des affaires culturelles du [[Sénat (France)|Sénat français]], dit craindre que l'organisation devienne un « doublon médiocre de l'assemblée générale de l'ONU ». |

||

En dépit des appels à un moratoire sur l'adhésion d’États qui ont peu ou rien à voir avec la francophonie<ref>Par exemple lors du sommet de Beyrouth en 2002, alors que la ministre des relations internationales du Québec, Louise Beaudoin, propose que les critères d’admission soient resserrés. [https://vigile.quebec/archives/ds-langue/docs/02-10-17-rioux-sommets.html Beyrouth: la démocratie écope] Christian Rioux, ''Le Devoir'', 17 octobre 2002.</ref>{{,}}<ref>Dans la foulée du sommet de Kinshasa en 2012, on avait convenu qu’on limiterait l'élargissement de l’OIF, et plusieurs membres avaient même réclamé une pause, mais ce fut en vain. [http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/485692/faut-il-encore-elargir-la-francophonie Faut-il encore élargir la Francophonie?] Christian Rioux, ''Le Devoir'', 26 novembre 2016.</ref>, chaque nouveau sommet apporte sa fournée hétéroclite d'États non francophones — la [[Bosnie-Herzégovine]], la [[République dominicaine]], les [[Émirats arabes unis]], l'[[Estonie]] et le [[Monténégro]] en 2010, le [[Qatar]] et l'[[Uruguay]] en 2012, le [[Mexique]], le [[Costa Rica]] et le [[Kosovo]] en 2014. À cette occasion, le quotidien québécois ''[[Le Devoir]]'', très engagé dans la francophonie et la défense du français, ironise sur « les allures de joyeuse maison de fous » que prend l'OIF et fait remarquer que plusieurs membres de l'OIF ne reconnaissent même pas le Kosovo comme État<ref>[http://www.ledevoir.com/societe/medias/425426/medias-francofunny# Francophonie ou ''Francofunny''], Stéphane Baillargeon, ''Le Devoir'', {{date-|1 décembre 2014}}.</ref>. Dans un article intitulé ''La francophonie en pleine errance'', Marie Verdier du quotidien français ''[[La Croix]]'' |

En dépit des appels à un moratoire sur l'adhésion d’États qui ont peu ou rien à voir avec la francophonie<ref>Par exemple lors du sommet de Beyrouth en 2002, alors que la ministre des relations internationales du Québec, Louise Beaudoin, propose que les critères d’admission soient resserrés. [https://vigile.quebec/archives/ds-langue/docs/02-10-17-rioux-sommets.html Beyrouth: la démocratie écope] Christian Rioux, ''Le Devoir'', 17 octobre 2002.</ref>{{,}}<ref>Dans la foulée du sommet de Kinshasa en 2012, on avait convenu qu’on limiterait l'élargissement de l’OIF, et plusieurs membres avaient même réclamé une pause, mais ce fut en vain. [http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/485692/faut-il-encore-elargir-la-francophonie Faut-il encore élargir la Francophonie?] Christian Rioux, ''Le Devoir'', 26 novembre 2016.</ref>, chaque nouveau sommet apporte sa fournée hétéroclite d'États non francophones — la [[Bosnie-Herzégovine]], la [[République dominicaine]], les [[Émirats arabes unis]], l'[[Estonie]] et le [[Monténégro]] en 2010, le [[Qatar]] et l'[[Uruguay]] en 2012, le [[Mexique]], le [[Costa Rica]] et le [[Kosovo]] en 2014. À cette occasion, le quotidien québécois ''[[Le Devoir]]'', très engagé dans la francophonie et la défense du français, ironise sur « les allures de joyeuse maison de fous » que prend l'OIF et fait remarquer que plusieurs membres de l'OIF ne reconnaissent même pas le Kosovo comme État<ref>[http://www.ledevoir.com/societe/medias/425426/medias-francofunny# Francophonie ou ''Francofunny''], Stéphane Baillargeon, ''Le Devoir'', {{date-|1 décembre 2014}}.</ref>. Dans un article intitulé ''La francophonie en pleine errance'', Marie Verdier du quotidien français ''[[La Croix]]'' se désole de « l'ouverture sans fin de l’OIF »<ref>[https://www.la-croix.com/Monde/Francophonie-pleine-errance-2018-10-11-1200975208 La francophonie en pleine errance] Marie Verdier, ''La Croix'', 11 octobre 2018.</ref>. On a émis l’hypothèse que ces États cherchent dans l’OIF un autre espace d'influence, ce qui semble bien être le cas de l’Irlande, qui présente son adhésion à l'OIF en 2018 comme s'inscrivant dans son plan ''Global Ireland'' qui vise à « intensifier la présence et de doubler l’influence de l’Irlande dans le monde à l'horizon 2025 ». |

||

Cependant, à l'issue du Sommet d'Erevan (Arménie), en 2018, les Etats et gouvernements ont décidé de surseoir au processus d’adhésion et de mener une réflexion approfondie sur l’identité de la Francophonie. Celle-ci s'est concrétisée quatre ans plus tard lors du Sommet de Djerba, en novembre 2022, par l'adoption d'un nouveau [https://www.francophonie.org/sites/default/files/2022-11/sommet_xviii-reglement_adhesion_statut_2022.pdf règlement] qui rationalise la procédure d’adhésion ou de modification de statut d’un État ou gouvernement auprès de l’OIF. |

|||

=== Gestion interne === |

=== Gestion interne === |

||

L'organisation |

L'organisation a été mise en cause en 2018 par certains médias pour sa politique de ressources humaines ainsi que pour les défauts de son contrôle de gestion, et l'allocation de ses ressources<ref>{{Lien web |prénom=Emmanuel |nom=Fansten |titre=Dépenses, opacité, démissions… La Francophonie en perd son latin |url=https://www.liberation.fr/international/depenses-opacite-demissions-la-francophonie-en-perd-son-latin-20210427_RB5WCC3KMZGPDFJOV4Z53K4FOQ/ |site=Libération |date=27/4/2021 |consulté le=2021-04-28}}</ref>. |

||

== Notes et références == |

== Notes et références == |

||

Version du 17 avril 2023 à 15:32

| Organisation internationale de la francophonie | ||

| ||

| ||

| ||

| Devise : « Égalité, complémentarité, solidarité » | ||

| Situation | ||

|---|---|---|

| Création | ||

| Siège | 19-21, avenue Bosquet |

|

| Coordonnées | 48° 51′ 36″ N, 2° 18′ 12″ E | |

| Langue | Français | |

| Budget | 73 millions d’euros (2022)[1] | |

| Organisation | ||

| Membres | 88 États et gouvernements | |

| Effectifs | plus de 300 | |

| Secrétaire général | ||

| Administratrice | ||

| Personnes clés | ||

| Site web | www.francophonie.org | |

| modifier |

||

L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) est une organisation, personne morale de droit international public, créée en 1970, regroupant 88 États ou gouvernements. Elle a pour mission de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, de promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’homme, d'appuyer l'éducation et la recherche et de développer la coopération.

Historique

L’historique de l’Organisation internationale de la francophonie s’inscrit dans une structuration de la francophonie à l’échelle internationale. Celle-ci débute par une structuration sous un angle associatif dans les années 1960, dans le contexte de la décolonisation, après la disparition de l'Union française (1946-1958) et de la Communauté française (1958-1960). Les premiers signes de l'émergence d’une communauté politique internationale ont lieu également à cette période. Les premières initiatives notables sur le plan politique, sont des conférences de ministres francophones : d’abord de l’Éducation nationale en 1960 (CONFENEM), puis de la Jeunesse et des Sports en 1969 (CONFEJEM)[2].

De 1970 à 1997 : l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT)

L'ACCT, première organisation intergouvernementale de la francophonie, est créée à l'issue de la deuxième conférence intergouvernementale des États francophones, à Niamey, le 20 mars 1970. Cette conférence fait suite à une première conférence intergouvernementale également à Niamey[3], un an plus tôt, placée sous le patronage du ministre français des Affaires culturelles André Malraux[4] qui avait abouti à la création d'un secrétariat provisoire.

La création de l'ACCT se matérialise par la signature d'une charte[5] par 21 pays. L'enjeu de la rédaction de la charte était pour la France de trouver une formule susceptible à la fois de rallier les Africains, à l'origine de l'idée, en particulier les présidents Senghor du Sénégal, Diori du Niger et Bourguiba de Tunisie, et de permettre une participation éventuelle du Québec à la Francophonie[6].

Jusqu'en 1986, l'ACCT ne touche qu'aux domaines de coopération technique et culturelle. La francophonie politique prend forme avec l'organisation du premier Sommet de la francophonie, en 1986 à Versailles[7].

De 1998 à 2005 : l’Agence intergouvernementale de la francophonie

Deux sommets de la francophonie (Cotonou en 1995 et Hanoï en 1997) conduisent une importante réforme institutionnelle, dans l’objectif de donner une visibilité accrue à la francophonie. Cette réforme se concrétise par la mise en place d'un secrétariat général de la francophonie, dont le premier titulaire est Boutros Boutros-Ghali, ancien secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU)[8]. La charte de l’ACCT est révisée et devient la charte de la francophonie, adoptée en 1997.

Dans la continuité, l’ACCT devient l'Agence intergouvernementale de la francophonie en 1998.

Depuis 2006, l’Organisation internationale de la francophonie

Le , la conférence ministérielle réunie à Antananarivo adopte une nouvelle charte par laquelle l'Agence est intégrée au sein de l'Organisation internationale de la francophonie le [9].

Missions

L’OIF mène des actions en faveur de la langue française et de la coopération entre ses membres. Jusqu’en 1986, date des premiers Sommets de la Francophonie, elle gère des actions techniques et culturelles. Son champ de missions s’est élargi ensuite à des actions de coopération multilatérale, conformément aux quatre grandes missions fixées par les Sommets de la Francophonie : la promotion de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique ; la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l’homme ; l'appui à l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche ; le développement de la coopération économique au service du développement durable[10].

L’évolution des missions de l’OIF est à mettre en parallèle avec le nombre et la diversité des États et gouvernements qui la composent, et en particulier le nombre d’États non francophones en son sein. Au sein des gouvernements membres, plusieurs voix se sont élevées parmi les défenseurs de la francophonie pour demander à l’OIF de se recentrer sur ses missions premières, en pointant du doigt le risque d’éparpillement des activités[11]. Elles se sont plus particulièrement exprimées en marge du Sommet de la francophonie de 2018, à Ottawa[12],[13], à l'occasion de l’élection du nouveau secrétaire général de la Francophonie.

En France, deux rapports complets font le bilan des actions et missions de l’OIF en 2017. Le Sénat produit un rapport d'information sur la francophonie dans lequel il préconise que la langue reste le cœur de métier de l'OIF[14]. Le rapport d’évaluation du ministère des Affaires étrangères et du développement international conclut à un niveau justifié de la contribution de la France à l’OIF même si le cadre est perfectible[15].

Gouvernance

Membres de l’Organisation internationale de la francophonie

L’Organisation internationale de la francophonie compte, en 2023, 88 états et gouvernements dont 54 membres, 27 observateurs et 7 associés[16], répartis en 7 régions du monde[17]. Parlé par 321 millions[18] de locuteurs francophones dans le monde, le français a statut de langue officielle, seul ou avec d’autres langues, dans 32 États et gouvernements membres de l’OIF[19].

Instances politiques

L’OIF est placée sous l’autorité de trois instances politiques : Le Sommet des chefs d'État et de gouvernement, appelé Sommet de la Francophonie, la Conférence ministérielle de la francophonie (CMF) et le Conseil permanent de la francophonie (CPF).

Sommet des chefs d’État et de gouvernement

Le Sommet de la Francophonie, conférence des chefs d’État et de gouvernement, est la plus haute instance de l'OIF. Il se réunit en principe tous les deux ans afin de définir les grandes orientations politiques de la francophonie.

| Sommet | Lieu | Dates |

|---|---|---|

| Ier | 17- | |

| IIe | 2- | |

| IIIe | 24- | |

| IVe | 19- | |

| Ve | 16- | |

| VIe | 2- | |

| VIIe | 14- | |

| VIIIe | 3- | |

| IXe | 18- | |

| Xe | 26- | |

| XIe | 28- | |

| XIIe | 17- | |

| XIIIe | 22- | |

| XIVe | 12- | |

| XVe | 28- | |

| XVIe | 26- | |

| XVIIe | 11- | |

| XVIIIe | 19- | |

| XIXe | 2024 |

Conférence ministérielle de la francophonie

La Conférence ministérielle de la francophonie (CMF) assure la continuité politique du Sommet de la francophonie.

Conseil permanent de la francophonie

Le Conseil permanent de la francophonie (CPF) est chargé de la préparation et du suivi du Sommet de la francophonie, sous l’autorité de la Conférence ministérielle. Il exerce un rôle d’animation et de coordination. Présidé par le secrétaire général de la Francophonie, cette instance est composée des représentants personnels des chefs d’État ou de gouvernement.

Fonctionnement de l'OIF

Secrétaire général

Le Secrétaire général est la clé de voûte du dispositif institutionnel de la Francophonie, dont il conduit l'action politique. Il dirige l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Nommée par le Sommet de la Francophonie de 2018, puis réélue à l'issue de celui de Djerba en 2022, Louise Mushikiwabo exerce la fonction depuis le . Elle a pris la suite de Michaëlle Jean[20], qui avait elle-même succédé à Abdou Diouf, en poste de 2003 à 2014.

Le secrétaire général nomme un administrateur chargé d’exécuter et de gérer la coopération, par délégation. Caroline St-Hilaire a été nommée à cette fonction le [21].

Organisation interne

L’OIF compte plusieurs unités de programme qui œuvrent dans le cadre de ses principales missions : langue française et diversité culturelle, affaires politiques et gouvernance démocratique, éducation et formation, économie et numérique, développement durable, jeunesse sport et citoyenneté, égalité femmes-hommes ; ainsi que des unités d’appui.

Elle dispose de quatre représentations extérieures auprès d'organisations internationales : à Addis-Abeba auprès de l’Union africaine et de la Commission économique de l’Afrique de l’ONU, à Bruxelles auprès de l’Union européenne, à New York et à Genève auprès des Nations unies.

Neuf autres représentations extérieures ont vocation à relayer l'action de l'OIF au niveau régional : à Lomé (Togo) pour l’Afrique de l’Ouest, à Libreville (Gabon) pour l’Afrique centrale, à Tunis (Tunisie) pour l'Afrique du Nord, à Hanoï (Vietnam) pour la zone Asie-Pacifique, à Port-au-Prince (Haïti) pour la Caraïbe et l’Amérique latine, à Bucarest (Roumanie) pour l’Europe centrale et orientale, à Beyrouth (Liban) pour le Moyen-Orient, à Québec (Canada-Québec) pour les Amériques, ainsi qu'à Antananarivo (Madagascar) pour l’océan Indien.

Environ 300 employés travaillent au siège, à Paris, ou dans ces représentations extérieures.

Budget

En 2023, le budget de l'OIF s'élève à 64,6 millions d'euros [22].

Les autres acteurs de la coopération francophone

Les acteurs de la Charte de la francophonie

Pour mettre en œuvre la coopération multilatérale francophone, l’OIF agit en synergie avec l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), qui est l’Assemblée consultative de la Francophonie, et les quatre opérateurs du Sommet :

- l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF),

- l’Université Senghor à Alexandrie

- l'Association internationale des maires francophones (AIMF).

Dans ce dispositif institutionnel figurent également deux conférences ministérielles permanentes qui sont aussi les deux plus anciennes institutions francophones : la Conférence des ministres de l’Éducation des Etats et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN) et la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES).

Autres acteurs de la coopération francophone

Parmi les acteurs de la coopération francophone, on retrouve également la société civile, représentée par la Conférence des OING de la Francophonie, ou encore les 16 réseaux institutionnels de la Francophonie.

Quelques initiatives

Journée internationale de la Francophonie

Chaque année, à la date du 20 mars, est célébrée partout dans le monde la Journée internationale de la Francophonie. L'occasion pour les francophones et non-francophones de célébrer leur attachement à langue française et à la francophonie en organisant des spectacles, des rencontres littéraires, des débats, des projections de films dans des lieux publics ou privés, des écoles, des instituts français, en format virtuel, etc. Tous ces événements sont recensés sur le site 20mars.francophonie.org.

Jeux de la Francophonie

Les Jeux de la Francophonie se déroulent tous les quatre ans. Un concept original qui allie compétition multisports et concours culturels. Ils sont organisés par le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) avec les comités d'organisation nationaux, sous l'égide de l'OIF.

En 2017 les jeux ont été organisés à Abidjan en Côte d'Ivoire[23]. Les 9es Jeux doivent se tenir à Kinshasa (RDC) du 28 juillet au 6 août 2023.

Mobilité des professeurs de français

L'avenir de la langue française dépend en grande partie de l'amélioration de la qualité des systèmes éducatifs, notamment en Afrique où se concentrent 60% des locuteurs quotidiens. Dès 2021, l'OIF a déployé au Ghana et au Rwanda un programme de mobilité des enseignantes et enseignants de français. Concrètement, des professeurs volontaires issus de différents pays francophones viennent enseigner durant une année scolaire dans des classes primaires de ces deux pays. Le dispositif favorise ainsi les échanges d’expertises entre professeurs et professionnels de l’éducation et la production d'outils pédagogiques adaptés.

La Francophonie avec Elles

Lancé en 2020 dans le sillage de la pandémie de Covid-19, le Fonds "La Francophonie avec Elles" a pour objectif d'aider les femmes et les jeunes filles qui sont souvent les premières victimes des crises. Cette initiative de solidarité finance des actions de terrain mises en œuvre par la société civile en vue de renforcer l'autonomisation économique de ces femmes.

Prix des 5 continents de la Francophonie

Créé en 2001 par l'OIF, le Prix des cinq continents de la Francophonie met en lumière des talents littéraires du monde francophone, reflets de la diversité des expressions culturelles en langue française. Chaque année, les 6 comités de lecture (Belgique, Canada-Québec, Congo, France, Sénégal, Vietnam) présélectionnent dix finalistes parmi les dizaines de romans proposés par les éditeurs, avant que le jury international ne désigne le lauréat et une mention spéciale.

D-CLIC, formez-vous au numérique

Le programme « D-CLIC, formez-vous au numérique » a été initié pour renforcer les compétences numériques des jeunes de l’espace francophone et multiplier leurs chances d’accéder à des emplois décents, en entreprises et dans l’entreprenariat. Déployé en 2021 dans 10 pays membres de l’OIF (Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Haïti, Madagascar, Mali, Niger, RDC, Togo et Tunisie), il a permis à 1300 jeunes d'être formés aux métiers du développement web/mobile, de l'impression 3D, du marketing digital...

Lutte contre la désinformation

L'OIF a lancé en 2021 un projet de lutte contre la désinformation pour renforcer la réponse des Etats et d’autres acteurs face aux désordres ou manipulations de l’information dans l’espace francophone. La plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation ODIL propose par exemple des ressources sur la vérification des faits, les politiques publiques, l’éducation aux médias, etc.

Critiques envers l'Organisation internationale de la francophonie

Question des droits de l'Homme

Le peu de cas que ferait l'OIF des droits de l'homme – pourtant qualifiés « d'impératifs catégoriques » par le secrétaire général Boutros Boutros-Ghali – au sein même de l'organisation est dénoncé, particulièrement depuis 1999 alors que celle-ci fait l'objet de vives attaques dans la presse canadienne en marge du Sommet de Moncton (Nouveau-Brunswick). Les journaux soulignent l'hypocrisie de l'OIF mais également du Canada, qui tout en inscrivant le respect des droits de l'homme comme objectif prioritaire, s'abstiennent de critiquer, et encore moins de sanctionner les pays membres dirigés par des « tyrans ». On rappelle qu'Amnesty International a compté pas moins de 35 pays membres de l'OIF coupables de violation des droits de l’homme, tandis que Reporters sans frontières en comptabilisait 15 où la liberté de la presse n’est pas respectée[24],[25]. Vingt ans plus tard, l'état des lieux en matière de démocratie, de bonne gouvernance et de respect des droits de l'Homme au sein de plusieurs pays membres a peu changé. À cet égard, la décision du président Emmanuel Macron en 2018 d’imposer comme nouvelle secrétaire générale de l'OIF Louise Mushikiwabo, ministre des Affaires étrangères du Rwanda et ferme soutien du président Paul Kagame, a été vivement critiquée. Une tribune signée par quatre anciens ministres français chargés de la francophonie dénonce, d'une part, une décision unilatérale du président français prise sans concertation aucune avec les 80 pays membres, et, d'autre part, un choix fort critiquable eu égard au fait que le Rwanda est loin d'être un modèle qu’en matière de démocratie et des droits de l'homme[26].

Elargissement des membres

Tout comme la prolifération des champs d’action de l'organisation, l'accroissement constant du nombre d'États et de gouvernements membres, qui est passé de 21 à sa fondation en 1970, à 88 en 2019 – et dont plus de la moitié n'ont qu'un rapport lointain sinon inexistant avec la langue française – est un sujet de préoccupation et de critiques. Dans un ouvrage sur l'espace francophone publié en 1996, les linguistes Daniel Baggioni et Roland Breton font observer à propos des dernières candidatures que « les arguments manquent pour justifier intellectuellement l'adhésion de la Bulgarie ou de l'Angola. Seuls les critères politico-diplomatiques peuvent expliquer ces curieuses extensions de la francophonie »[27]. À la même époque, Xavier Deniau, fondateur de l'Association des parlementaires de langue française et auteur de La Francophonie[28] dit craindre que l'élargissement de la Francophonie à des pays qui ne parlent pratiquement pas français contribue à diluer l'action de celle-ci[25]. L'arrivée de l’ex-secrétaire général de l’ONU Boutros-Ghali à la tête de l'OIF va accélérer à la fois l'adhésion de nouveaux membres et l'augmentation des objectifs et missions. On parle alors de « mini ONU » d'« ONU-bis ». Jacques Legendre, rapporteur sur la francophonie au sein de la commission des affaires culturelles du Sénat français, dit craindre que l'organisation devienne un « doublon médiocre de l'assemblée générale de l'ONU ».

En dépit des appels à un moratoire sur l'adhésion d’États qui ont peu ou rien à voir avec la francophonie[29],[30], chaque nouveau sommet apporte sa fournée hétéroclite d'États non francophones — la Bosnie-Herzégovine, la République dominicaine, les Émirats arabes unis, l'Estonie et le Monténégro en 2010, le Qatar et l'Uruguay en 2012, le Mexique, le Costa Rica et le Kosovo en 2014. À cette occasion, le quotidien québécois Le Devoir, très engagé dans la francophonie et la défense du français, ironise sur « les allures de joyeuse maison de fous » que prend l'OIF et fait remarquer que plusieurs membres de l'OIF ne reconnaissent même pas le Kosovo comme État[31]. Dans un article intitulé La francophonie en pleine errance, Marie Verdier du quotidien français La Croix se désole de « l'ouverture sans fin de l’OIF »[32]. On a émis l’hypothèse que ces États cherchent dans l’OIF un autre espace d'influence, ce qui semble bien être le cas de l’Irlande, qui présente son adhésion à l'OIF en 2018 comme s'inscrivant dans son plan Global Ireland qui vise à « intensifier la présence et de doubler l’influence de l’Irlande dans le monde à l'horizon 2025 ».

Cependant, à l'issue du Sommet d'Erevan (Arménie), en 2018, les Etats et gouvernements ont décidé de surseoir au processus d’adhésion et de mener une réflexion approfondie sur l’identité de la Francophonie. Celle-ci s'est concrétisée quatre ans plus tard lors du Sommet de Djerba, en novembre 2022, par l'adoption d'un nouveau règlement qui rationalise la procédure d’adhésion ou de modification de statut d’un État ou gouvernement auprès de l’OIF.

Gestion interne

L'organisation a été mise en cause en 2018 par certains médias pour sa politique de ressources humaines ainsi que pour les défauts de son contrôle de gestion, et l'allocation de ses ressources[33].

Notes et références

- « Budget rectifié pour l’année 2022 », sur www.francophonie.org (consulté le ).

- « Repères dans l'histoire de la francophonie », sur cairn.info, Hermès, La Revue, CNRS Éditions, (ISBN 2271062462, consulté le )

- Christian Valantin, « De la communauté organique aux institutions de la francophonie », sur cercle-richelieu-senghor.org

- « Discours de Malraux introductif à la Conférence de Niamey de 1969 », sur malraux.org

- « Texte de la convention ACCT de 1970 », sur erudit.org

- David Meren, « De Versailles à Niamey. Le patrimoine constitutionnel canado-britannique du Québec et sa participation au sein de la francophonie, 1968-1970 », sur erudit.org, Culture et relations internationales

- Frédéric Turpin, « Du bon usage des « pères fondateurs » : Jacques Chirac, un « père fondateur » oublié de la francophonie politique ? », Revue internationale des francophonies, (ISSN 2556-1944, lire en ligne)

- « Sommet de Bucarest : l’Organisation internationale de la francophonie », sur monde-diplomatique.fr, (consulté le )

- L'Organisation internationale de la francophonie sur le site de La Documentation française

- Hervé Cronel, « Que fait la francophonie de l'économie ? », Hermès, La revue, , p. 155-157 (lire en ligne)

- Pierre-André Wiltzer, « Recentrer la francophonie sur sa mission centrale : la promotion de la langue française », Revue internationale et stratégique, , p. 131-134 (lire en ligne)

- « La Francophonie au bord de la cacophonie ? », sur TVA Nouvelles (consulté le )

- Dominique Lelièvre, « L’Organisation internationale de la Francophonie ne doit plus être «un party de dignitaires», selon Régis Labeaume », sur Le Journal de Montréal (consulté le )

- Louis Duvernois et Claudine Lepage, « Francophonie : un projet pour le 21e siècle », Rapport d'information du Sénat, (lire en ligne)

- « Évaluation stratégique de la contribution française à l’Organisation internationale de la francophonie (2010-2015) », sur diplomatie.gouv.fr,

- « Portail de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) », sur Organisation Internationale de la Francophonie (consulté le )

- « Les défis de la francophonie », sur leparisien.fr,

- « Portail de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) », sur Organisation Internationale de la Francophonie (consulté le )

- « Le français, cinquième langue la plus parlée dans le monde », sur lemonde.fr,

- « Sommet de l'OIF: Mushikiwabo désignée secrétaire générale de la Francophonie », sur rfi.fr,

- « Francophonie : Louise Mushikiwabo choisit Caroline St-Hilaire », sur Radio Canada,

- « Budget de l’OIF au titre de l’année 2023 » [PDF], sur francophonie.org,

- Site des jeux de la francophonie.

- La presse canadienne fait assaut de critiques sur la Francophonie Agence France-Presse, 1er septembre 1999.

- Christian Rioux, « La Franco... quoi? », Le Devoir, 4 septembre 1999.

- « Louise Mushikiwabo n’a pas sa place à la tête de la Francophonie », Le Monde, 13 septembre 2018.

- Cité dans La « francophonie » : définitions et usages, Quaderni, 2006, volume 62, numéro 1, p. 97.

- Presses Universitaires de France, Que sais-je ?, 1983, 2001)

- Par exemple lors du sommet de Beyrouth en 2002, alors que la ministre des relations internationales du Québec, Louise Beaudoin, propose que les critères d’admission soient resserrés. Beyrouth: la démocratie écope Christian Rioux, Le Devoir, 17 octobre 2002.

- Dans la foulée du sommet de Kinshasa en 2012, on avait convenu qu’on limiterait l'élargissement de l’OIF, et plusieurs membres avaient même réclamé une pause, mais ce fut en vain. Faut-il encore élargir la Francophonie? Christian Rioux, Le Devoir, 26 novembre 2016.

- Francophonie ou Francofunny, Stéphane Baillargeon, Le Devoir, .

- La francophonie en pleine errance Marie Verdier, La Croix, 11 octobre 2018.

- Emmanuel Fansten, « Dépenses, opacité, démissions… La Francophonie en perd son latin », sur Libération, (consulté le )

Annexes

Bibliographie

- Georg Glasze, « The Discursive Constitution of a World-spanning Region and the Role of Empty Signifiers: the Case of Francophonia », Geopolitics, vol. 4, pages 656-679, 2007 ([1]).

- Olivier Milhaud, Post-Francophonie ?, EspacesTemps.net, 2006 ([2]).

- Ouvrage de référence La langue française dans le monde 2014 (Observatoire de la langue française OIF / Éditions Nathan), 2014 ([3].

- Olivier Kassi, Francophonie et justice : contribution de l'Organisation Internationale de la Francophonie à la construction de l’État de droit, L'Harmattan, 2020.

Articles connexes

- Assemblée des francophones fonctionnaires des organisations internationales

- Association internationale des régions francophones

- Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français

- Semaine de la langue française et de la francophonie

- Centre international francophone d'échanges et de réflexions

- Francisation

- Haut Conseil de la francophonie

- IDNeuf

- Journée internationale de la francophonie, Journée internationale des professeurs de français

- Trois Espaces linguistiques

- Villes francophones et francophiles d'Amérique

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Site officiel

- « Espace économique francophone, site spécialisé de l'Organisation internationale de la francophonie »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- Le Réseau d'expertise et de formation francophone pour les opérations de paix (REFFOP), site spécialisé de l'OIF pour le maintien de la paix

- La francophonie sur le site de la documentation française

- Cultures Urbaines Francophone

- Modèle:Fr+en Dossier web sur l'Afrique et la Francophonie

- Présentation de l'Organisation internationale de la francophonie