« Mérule pleureuse » : différence entre les versions

→Conditions de développement : info et source additives |

relecture, oragnisation, wikif |

||

| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||

Peu visible dans la nature, où il détruit les souches de feuillus comme de conifères, ce [[champignon lignivore]] est un redoutable ennemi du [[Bois (matériau de construction)|bois œuvré]] et de tous les matériaux contenant de la [[cellulose]] (livres, cartonnages{{Etc.}}). Il est à l'origine de la [[pourriture cubique]] qui dégrade la cellulose, sans toucher à la [[lignine]]. |

Peu visible dans la nature, où il détruit les souches de feuillus comme de conifères, ce [[champignon lignivore]] est un redoutable ennemi du [[Bois (matériau de construction)|bois œuvré]] et de tous les matériaux contenant de la [[cellulose]] (livres, cartonnages{{Etc.}}). Il est à l'origine de la [[pourriture cubique]] qui dégrade la cellulose, sans toucher à la [[lignine]]. |

||

== |

== Taxonomie == |

||

=== |

=== Nom binomial accepté === |

||

''Serpula lacrymans'' (Wulfen) J. Schröt., 1885<ref>J. Schrot. Meddn Soc. Faune Flore Fenn. 11:21; 1885.</ref> |

''Serpula lacrymans'' (Wulfen) J. Schröt., 1885<ref>J. Schrot. Meddn Soc. Faune Flore Fenn. 11:21; 1885.</ref> |

||

=== |

=== Synonymes === |

||

{{colonnes|taille=24| |

{{colonnes|taille=24| |

||

* '' Boletus lacrymans'' Wulfen 1781 (synonyme) |

* '' Boletus lacrymans'' Wulfen 1781 (synonyme) |

||

| Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||

Les conditions de développement sont<ref group="CTBA">{{p.|93}}.</ref> : |

Les conditions de développement sont<ref group="CTBA">{{p.|93}}.</ref> : |

||

* le taux d'humidité du bois (à partir de 22 %), l'humidité optimale est aux alentours de 35 %<ref>Le bois, quelle que soit son essence, est considéré comme saturé en eau à partir de 30 % d'[[Humidité (construction)|humidité]] (où l'humidité se calcule ainsi : <math>\textstyle\frac{\left(Masse_{humide}-Masse_{anhydre}\right)\times100}{Masse_{anhydre}}</math>) ; voir cette explication sur [http://www.cndb.org/infotheque/anatomie/bois_et_eau.php l'humidité du bois].</ref>, le développement s'arrête à 40 %<ref>{{ouvrage|titre= Le traitement des bois dans la construction |

* le taux d'humidité du bois (à partir de 22 %), l'humidité optimale est aux alentours de 35 %<ref>Le bois, quelle que soit son essence, est considéré comme saturé en eau à partir de 30 % d'[[Humidité (construction)|humidité]] (où l'humidité se calcule ainsi : <math>\textstyle\frac{\left(Masse_{humide}-Masse_{anhydre}\right)\times100}{Masse_{anhydre}}</math>) ; voir cette explication sur [http://www.cndb.org/infotheque/anatomie/bois_et_eau.php l'humidité du bois].</ref>, le développement s'arrête à 40 %<ref>{{ouvrage|titre= Le traitement des bois dans la construction |éditeur= [[Eyrolles]] |auteur= {{abréviation discrète|CTBA|Centre technique du bois et de l'ameublement}} Pôle construction |langue= français |année= 2000 |lieu= Paris |publi= 2004 |pages= 140 |isbn= 2-212-11844-9 |

||

| ⚫ | |||

|éditeur= [[Eyrolles]] |

|||

|auteur= {{abréviation discrète|CTBA|Centre technique du bois et de l'ameublement}} Pôle construction |

|||

|langue= français |

|||

|année= 2000 |

|||

|lieu= Paris |

|||

|publi= 2004 |

|||

|pages= 140 |

|||

|isbn= 2-212-11844-9 |

|||

| ⚫ | |||

}}.</ref> ; |

|||

* la température optimale entre 18 et {{tmp|22|°C}} (maximum à {{tmp|26|°C}}), la mérule ne résiste cependant pas aux hautes températures sous réserve que la durée d'exposition excède une demi-heure<ref>{{ouvrage|langue=en |auteur=Olaf Schmidt |titre=Wood and Tree Fungi: Biology, Damage, Protection, and Use |éditeur=[[Springer Science+Business Media|Springer Science & Business Media]] |année=2006 |passage=68}}.</ref> ; |

* la température optimale entre 18 et {{tmp|22|°C}} (maximum à {{tmp|26|°C}}), la mérule ne résiste cependant pas aux hautes températures sous réserve que la durée d'exposition excède une demi-heure<ref>{{ouvrage|langue=en |auteur=Olaf Schmidt |titre=Wood and Tree Fungi: Biology, Damage, Protection, and Use |éditeur=[[Springer Science+Business Media|Springer Science & Business Media]] |année=2006 |passage=68}}.</ref> ; |

||

* une atmosphère confinée ; |

* une atmosphère confinée ; |

||

| Ligne 77 : | Ligne 68 : | ||

Autrement dit, un bâtiment « sain » {{incise| clos, couvert, ventilé{{Etc.}}}} et entretenu {{incise|sans fuites de plomberie}} est à l'abri de la mérule. |

Autrement dit, un bâtiment « sain » {{incise| clos, couvert, ventilé{{Etc.}}}} et entretenu {{incise|sans fuites de plomberie}} est à l'abri de la mérule. |

||

Lorsque les conditions environnementales ne lui conviennent plus, le champignon ne meurt pas : il entre en période de latence et est prêt à se « réveiller » dès que les conditions d’humidité et de température sont à nouveau favorables. |

|||

== Mode de propagation == |

== Mode de propagation == |

||

| Ligne 91 : | Ligne 82 : | ||

{{Article détaillé|Pourriture cubique}} |

{{Article détaillé|Pourriture cubique}} |

||

Les bois nus deviennent brunâtres, s'effritent et partent en morceaux en raison de la destruction de la [[cellulose]]. Les bois peints se boursouflent puis se craquellent. Les ramifications peuvent traverser les joints de ciment, les briques poreuses et abîmer ainsi les murs. Bien que la mérule pleureuse puisse traverser la maçonnerie, elle ne peut toutefois pas la détruire. Cette mérule colonise et détruit principalement le bois œuvré (charpentes, escaliers). |

Les bois nus deviennent brunâtres, s'effritent et partent en morceaux en raison de la destruction de la [[cellulose]]. Les bois peints se boursouflent puis se craquellent. Les ramifications peuvent traverser les joints de ciment, les briques poreuses et abîmer ainsi les murs. Bien que la mérule pleureuse puisse traverser la maçonnerie, elle ne peut toutefois pas la détruire. Cette mérule colonise et détruit principalement le bois œuvré (charpentes, escaliers). |

||

| ⚫ | Il est fort probable que les dégâts provoqués dans les maisons par cette mérule soient déjà évoqués aux temps bibliques, dans le chapitre 14 du [[Liste des livres de la Bible|Livre]] du [[Lévitique]]<ref>{{Réf Bible|Lv|14|33-48}} dans la [[Bible Segond]], [http://www.sefarim.fr/Pentateuque_L%E9vitique_14_33.aspx Lévitique 14:33-48] dans la [[Bible du Rabbinat]].</ref> qui parle de la « lèpre des maisons » et donne des conseils pour y remédier<ref>{{ouvrage|auteur=Jean-Christophe Guéguen, David Garon |titre=Biodiversité et évolution du monde fongique |éditeur=[[EDP Sciences]] |année=2015 |passage=4}}.</ref>. |

||

| ⚫ | Dès le {{s-|XVI}}, l'expansion navale forcée entraîne la construction précipitée de navires pour la {{lang|en|[[Royal Navy]]}}. L'utilisation de bois de construction médiocre et importé ainsi qu'un séchage déficient favorisent le développement de la mérule pleureuse responsable de la [[pourriture sèche]]<ref>{{ouvrage|langue=en |auteur=C. R. Coggins |titre=Decay of Timber in Buildings: Dry Rot, Wet Rot and Other Fungi |éditeur={{lang|en|[[Rentokil Limited]]<!-- s’agit-il de [[Rentokil Initial]] ? -->}} |année=1980 |passage=33}}.</ref>. Durant les [[guerres napoléoniennes]], cette mérule provoque de gros dégâts dans la flotte britannique de l'[[amiral Nelson]], vainqueur à [[Bataille d'Aboukir (1798)|Aboukir en 1798]] et à [[Bataille de Trafalgar|Trafalgar en 1805]]. Ce désastre fongique aurait ainsi détruit plus de la moitié de la flotte de la {{lang|en|Royal Navy}} en 1815, pertes bien supérieures à celles dues aux batailles navales, ce qui {{Citation|incitera l'[[amirauté britannique]] à se tourner vers les coques métalliques. Si le champignon avait fait son œuvre plus tôt, Napoléon… aurait eu les moyens d'envahir la “[[perfide Albion]]”<ref>Guéguen, {{opcit}}, {{p.|5}}.</ref> !}} |

||

<gallery mode="packed" heights="100px" caption="Différents aspects de la Mérule pleureuse" > |

<gallery mode="packed" heights="100px" caption="Différents aspects de la Mérule pleureuse" > |

||

| Ligne 112 : | Ligne 99 : | ||

Le moyen le plus sûr de protéger un bâtiment est de le maintenir dans des conditions où la mérule ne se développe pas, c'est-à-dire qu'il faut éviter les entrées d'eau et qu'il est nécessaire d'assurer une ventilation suffisante. |

Le moyen le plus sûr de protéger un bâtiment est de le maintenir dans des conditions où la mérule ne se développe pas, c'est-à-dire qu'il faut éviter les entrées d'eau et qu'il est nécessaire d'assurer une ventilation suffisante. |

||

| ⚫ | Les fuites de toiture et de plomberie doivent impérativement être réparées et il faut ventiler les bois humides. Si une pathologie se développe et que son origine n'est pas décelée, une [[recherche de fuite]] est recommandée. Les aérations<ref>À savoir non seulement les aérations des pièces à vivre, mais aussi les aérations des [[plancher]]s {{incise|en particulier si les revêtements de sol sont étanches (dallage plastique, [[linoleum]], sol vinylique{{Etc.}})}}, les ventilations de [[vide sanitaire]], les ventilations des bois de [[charpente]]{{Etc.}}</ref> et les soupiraux doivent être maintenus fonctionnels. Les pièces de bois susceptibles d'être exposées à l'humidité<ref>Notamment dans les pièces humides (salles de bains, toilettes, cuisines{{Etc.}}) ou en façade (menuiseries).</ref> doivent permettre à l'eau de s'évaporer : les peintures et les vernis imperméables sont donc à proscrire. Les dispositifs d'[[isolation thermique]] de la toiture ne doivent pas permettre la condensation au contact des bois de charpente<ref group="CTBA">{{p.|94-95}}.</ref>{{Etc.}} |

||

Les fuites de toiture et de plomberie doivent impérativement être rapidement réparées et il faut ventiler les bois humides. |

|||

| ⚫ | Si une pathologie se développe et que son origine n'est pas décelée, une [[recherche de fuite]] est recommandée. Les aérations<ref>À savoir non seulement les aérations des pièces à vivre, mais aussi les aérations des [[plancher]]s {{incise|en particulier si les revêtements de sol sont étanches (dallage plastique, [[linoleum]], sol vinylique{{Etc.}})}}, les ventilations de [[vide sanitaire]], les ventilations des bois de [[charpente]]{{Etc.}}</ref> et les soupiraux doivent être maintenus fonctionnels. Les pièces de bois susceptibles d'être exposées à l'humidité<ref>Notamment dans les pièces humides (salles de bains, toilettes, cuisines{{Etc.}}) ou en façade (menuiseries).</ref> doivent permettre à l'eau de s'évaporer : les peintures et les vernis imperméables sont donc à proscrire. Les dispositifs d'[[isolation thermique]] de la toiture ne doivent pas permettre la condensation au contact des bois de charpente<ref group="CTBA">{{p.|94-95}}.</ref>{{Etc.}} |

||

=== Mesures curatives === |

=== Mesures curatives === |

||

| Ligne 147 : | Ligne 133 : | ||

== Perspectives de la recherche == |

== Perspectives de la recherche == |

||

Dans la revue ''[[Science (magazine)|Science]]'' du {{date-|14 juillet 2011}}, des chercheurs de l’[[Institut national de la recherche agronomique|INRA]] et du [[Centre national de la recherche scientifique|CNRS]] ont fait part d'avancées importantes. Ils sont en effet parvenus à {{Citation|caractériser le mécanisme de dé[[polymérisation]] de la [[lignine]]}} par la mérule pleureuse. La meilleure compréhension du procédé utilisé par ce parasite va certainement permettre de mettre au point de nouvelles techniques de lutte et même intéresser le secteur de la [[bioénergie]], à la recherche de processus accélérant la dégradation des [[polymère]]s du bois en vue de la fabrication de [[biocarburant]]<ref>{{lien web|url = http://presse.inra.fr/Ressources/Communiques-de-presse/merule-demasquee |titre = La mérule démasquée |auteur = Service Presse [[Institut national de la recherche agronomique|INRA]] |site = presse.inra.fr |en ligne le = 15 juillet 2011 |consulté le = 25 novembre 2015}}.</ref>. |

Dans la revue ''[[Science (magazine)|Science]]'' du {{date-|14 juillet 2011}}, des chercheurs de l’[[Institut national de la recherche agronomique|INRA]] et du [[Centre national de la recherche scientifique|CNRS]] ont fait part d'avancées importantes. Ils sont en effet parvenus à {{Citation|caractériser le mécanisme de dé[[polymérisation]] de la [[lignine]]}} par la mérule pleureuse. La meilleure compréhension du procédé utilisé par ce parasite va certainement permettre de mettre au point de nouvelles techniques de lutte et même intéresser le secteur de la [[bioénergie]], à la recherche de processus accélérant la dégradation des [[polymère]]s du bois en vue de la fabrication de [[biocarburant]]<ref>{{lien web|url = http://presse.inra.fr/Ressources/Communiques-de-presse/merule-demasquee |titre = La mérule démasquée |auteur = Service Presse [[Institut national de la recherche agronomique|INRA]] |site = presse.inra.fr |en ligne le = 15 juillet 2011 |consulté le = 25 novembre 2015}}.</ref>. |

||

== La mérule dans la culture == |

|||

| ⚫ | Il est fort probable que les dégâts provoqués dans les maisons par cette mérule soient déjà évoqués aux temps bibliques, dans le chapitre 14 du [[Liste des livres de la Bible|Livre]] du [[Lévitique]]<ref>{{Réf Bible|Lv|14|33-48}} dans la [[Bible Segond]], [http://www.sefarim.fr/Pentateuque_L%E9vitique_14_33.aspx Lévitique 14:33-48] dans la [[Bible du Rabbinat]].</ref> qui parle de la « lèpre des maisons » et donne des conseils pour y remédier<ref>{{ouvrage|auteur=Jean-Christophe Guéguen, David Garon |titre=Biodiversité et évolution du monde fongique |éditeur=[[EDP Sciences]] |année=2015 |passage=4}}.</ref>. |

||

| ⚫ | Dès le {{s-|XVI}}, l'expansion navale forcée entraîne la construction précipitée de navires pour la {{lang|en|[[Royal Navy]]}}. L'utilisation de bois de construction médiocre et importé ainsi qu'un séchage déficient favorisent le développement de la mérule pleureuse responsable de la [[pourriture sèche]]<ref>{{ouvrage|langue=en |auteur=C. R. Coggins |titre=Decay of Timber in Buildings: Dry Rot, Wet Rot and Other Fungi |éditeur={{lang|en|[[Rentokil Limited]]<!-- s’agit-il de [[Rentokil Initial]] ? -->}} |année=1980 |passage=33}}.</ref>. Durant les [[guerres napoléoniennes]], cette mérule provoque de gros dégâts dans la flotte britannique de l'[[amiral Nelson]], vainqueur à [[Bataille d'Aboukir (1798)|Aboukir en 1798]] et à [[Bataille de Trafalgar|Trafalgar en 1805]]. Ce désastre fongique aurait ainsi détruit plus de la moitié de la flotte de la {{lang|en|Royal Navy}} en 1815, pertes bien supérieures à celles dues aux batailles navales, ce qui {{Citation|incitera l'[[amirauté britannique]] à se tourner vers les coques métalliques. Si le champignon avait fait son œuvre plus tôt, Napoléon… aurait eu les moyens d'envahir la “[[perfide Albion]]”<ref>Guéguen, {{opcit}}, {{p.|5}}.</ref> !}} |

||

== Notes et références == |

== Notes et références == |

||

Version du 9 février 2024 à 17:50

Serpula lacrymans

| Règne | Fungi |

|---|---|

| Embranchement | Basidiomycota |

| Classe | Agaricomycetes |

| Sous-classe | Agaricomycetidae |

| Ordre | Boletales |

| Famille | Serpulaceae |

| Genre | Serpula |

La Mérule pleureuse ou le Mérule pleureur[1] (Serpula lacrymans, jadis Merulius lacrymans[2]) est une espèce de champignons basidiomycètes de la famille des Serpulaceae. Il s'agit d'une espèce saproxylophage productrice d'enzymes qui dissolvent les constituants du bois (notamment la lignine et la cellulose) et lui font perdre toute résistance mécanique.

Son épithète spécifique, lacrymans ou « pleureuse », vient des larmes colorées qu'exsude son mycélium (gouttelettes de guttation). C'est le champignon du bois le plus souvent en cause lors d'attaques en intérieur. On l'appelle aussi en français « mérule des maisons », « cancer du bâtiment » ou plus simplement mérule, bien que d'autres espèces comparables soient concernées à travers le monde.

Peu visible dans la nature, où il détruit les souches de feuillus comme de conifères, ce champignon lignivore est un redoutable ennemi du bois œuvré et de tous les matériaux contenant de la cellulose (livres, cartonnages, etc.). Il est à l'origine de la pourriture cubique qui dégrade la cellulose, sans toucher à la lignine.

Taxonomie

Nom binomial accepté

Serpula lacrymans (Wulfen) J. Schröt., 1885[3]

Synonymes

- Boletus lacrymans Wulfen 1781 (synonyme)

- Boletus obliquus Bolton 1788 (synonyme)

- Gyrophana lacrymans (Wulfen) Pat. 1900 (synonyme)

- Merulius destruens Pers. 1801 (synonyme)

- Merulius destruens var. destruens Pers. 1801 (synonyme)

- Merulius domesticus H.G. Falk 1912 (synonyme)

- Merulius giganteus Saut. 1877 (synonyme)

- Merulius guillemotii Boud. 1894 (synonyme)

- Merulius lacrimans (Wulfen) Schumach. 1803 (synonyme)

- Merulius lacrymans (Wulfen) Schumach. 1801 (synonyme)

- Merulius lacrymans var. guillemotii (Boud.) Boud. 1911 (synonyme)

- Merulius lacrymans var. terrestris Peck 1897 (synonyme)

- Merulius terrestris (Peck) Burt 1917 (synonyme)

- Merulius vastator Tode 1783 (synonyme)

- Merulius vastator var. vastator Tode 1783 (synonyme)

- Serpula destruens (Pers.) Gray 1821 (synonyme)

- Serpula domestica (Falck) Bondartsev 1948 (synonyme)

- Serpula terrestris (Burt) S. Ahmad 1972 (synonyme)

- Sesia gigantea (Saut.) Kuntze 1891 (synonyme)

- Sistotrema cellare Pers. 1801 (synonyme)

- Sistotrema cellare var. cellare Pers. 1801 (synonyme)

- Xylomyzon destruens (Pers.) Pers. 1825 (synonyme)

Description

La mérule se manifeste par l'apparition d'une substance semblable à de l'ouate épaisse et blanche ou à une toile d'araignée, qui vire ensuite au gris.

Les filaments gris argenté du mycélium, d'un diamètre de 6 à 8 μm, peuvent aller jusqu'à plusieurs mètres de longueur. Ils s'insinuent au cœur du bois et peuvent même traverser par les joints les murs maçonnés. À l'état sec, les filaments deviennent cassants.

Quelquefois, la mérule se manifeste sous la forme d'un véritable sporophore rond à elliptique à marge de croissance blanche. Le champignon se présente sous la forme d'une masse molle, visqueuse, d'un à deux centimètres d'épaisseur et de couleur rouge brun. Il contient des spores de couleur rouge.

Conditions de développement

La mérule se développe principalement sur les résineux, mais aussi sur les feuillus. Aucune essence des régions tempérées ne résiste à la mérule ; seules quelques essences tropicales — iroko (Milicia excelsa), douka ou makoré (Tieghemella heckelii), doussié (Afzelia africana), etc. — présentent une résistance notable[CTBA 1].

Les conditions de développement sont[CTBA 2] :

- le taux d'humidité du bois (à partir de 22 %), l'humidité optimale est aux alentours de 35 %[4], le développement s'arrête à 40 %[5] ;

- la température optimale entre 18 et 22 °C (maximum à 26 °C), la mérule ne résiste cependant pas aux hautes températures sous réserve que la durée d'exposition excède une demi-heure[6] ;

- une atmosphère confinée ;

- l'obscurité ;

- vapeurs d'ammoniaque (lieux d'aisance).

Autrement dit, un bâtiment « sain » — clos, couvert, ventilé, etc. — et entretenu — sans fuites de plomberie — est à l'abri de la mérule.

Lorsque les conditions environnementales ne lui conviennent plus, le champignon ne meurt pas : il entre en période de latence et est prêt à se « réveiller » dès que les conditions d’humidité et de température sont à nouveau favorables.

Mode de propagation

La partie végétative de la mérule est un mycélium composé d'hyphes de moins de 10 μm de diamètre[CTBA 3] qui se développent dans les cavités du bois : les lumens (trachéides, fibres, vaisseaux). En surface, les hyphes s'agglomèrent ou s'entremêlent et forment soit une toile grisâtre, soit des rhizomorphes souvent ramifiés en palmettes.

Les rhizomorphes de mérule ou syrrotes de teinte gris argenté atteignent un diamètre de 6 à 8 mm et jusqu'à plusieurs mètres de longueur ; ils sont capables de traverser par les joints les murs maçonnés. Ils ont aussi la capacité de transporter eau et substances nutritives jusqu'aux zones de croissance et de production des spores[CTBA 1], ce qui permet au champignon de se propager de proche en proche sur des pièces de bois à priori saines.

La propagation ne cesse pas jusqu'à la température de 26 °C. Au-delà, sous réserve de la durée, la mérule entre en sommeil puis s'étiole. La température létale a été établie à 45 °C[7].

Conséquence d'une infestation

Dégâts matériels

Les bois nus deviennent brunâtres, s'effritent et partent en morceaux en raison de la destruction de la cellulose. Les bois peints se boursouflent puis se craquellent. Les ramifications peuvent traverser les joints de ciment, les briques poreuses et abîmer ainsi les murs. Bien que la mérule pleureuse puisse traverser la maçonnerie, elle ne peut toutefois pas la détruire. Cette mérule colonise et détruit principalement le bois œuvré (charpentes, escaliers).

- Différents aspects de la Mérule pleureuse

-

Forme naissante.

-

Fructification.

-

Filaments entre deux pièces de bois.

-

Poutre attaquée.

-

Bois dégradé par la Mérule.

Risques pour la santé

Un nombre très faible de publications scientifiques lient la présence de Serpula lacrymans à des effets sur la santé physique[8]. Ainsi, selon les connaissances actuelles, le champignon ne peut être classé pathogène, toxique ou infectieux[9]. Cependant, les conditions de développement de la mérule favorisent le développement d’organismes pathogènes, tels que les moisissures[9].

Traitement

Mesures préventives

Le moyen le plus sûr de protéger un bâtiment est de le maintenir dans des conditions où la mérule ne se développe pas, c'est-à-dire qu'il faut éviter les entrées d'eau et qu'il est nécessaire d'assurer une ventilation suffisante.

Les fuites de toiture et de plomberie doivent impérativement être réparées et il faut ventiler les bois humides. Si une pathologie se développe et que son origine n'est pas décelée, une recherche de fuite est recommandée. Les aérations[10] et les soupiraux doivent être maintenus fonctionnels. Les pièces de bois susceptibles d'être exposées à l'humidité[11] doivent permettre à l'eau de s'évaporer : les peintures et les vernis imperméables sont donc à proscrire. Les dispositifs d'isolation thermique de la toiture ne doivent pas permettre la condensation au contact des bois de charpente[CTBA 4], etc.

Mesures curatives

La première des choses à faire est de rétablir les conditions où la mérule ne se développe pas[12]. Le traitement fongicide intervient en complément[CTBA 5].

L'assainissement consiste en un rétablissement du hors d'eau (recherche et suppression des causes de l'humidité) et une ventilation efficace pour permettre à l'eau de s'évaporer. Les obstacles à l'évaporation (par exemple un revêtement de sol imperméable) doivent être déposés.

Le traitement fongicide se déroule en trois phases :

- la préparation consiste à éliminer tous les bois atteints et à dégager les bois à traiter ;

- le traitement des sols et des murs consiste à dégager les maçonneries pour rechercher les rhizomorphes, à stériliser les maçonneries à la flamme, puis à traiter par pulvérisation, badigeonnage et/ou injections ;

- le traitement des bois se pratique sur les bois secs. Les bois (quelle que soit l'essence) sont traités en profondeur dans les zones contaminées par injection, par remplissages répétés ou sous pression, et traités superficiellement dans les zones saines ou peu atteintes.

L'autre type de traitement, moins toxique pour les humains que le traitement chimique, est thermique. Une exposition minimale de 16 heures à 50°C détruit l'organisme et ses spores[13].

Ces phases sont commencées lorsque l'infection est découverte, et l'infection est parfois très avancée. Il est alors indispensable de procéder à des destructions importantes des structures en bois du bâtiment, si les planchers et les poutres sont contaminées[14].

Importance économique

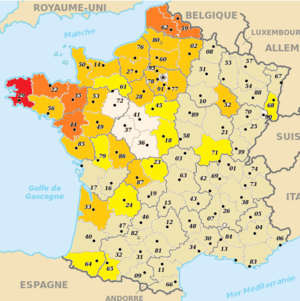

En France, la mérule pleureuse est le plus répandu des champignons lignivores dans les bâtiments, surtout à cause de la mauvaise connaissance du bois. Il revêt donc une importance économique particulière selon l'Agence nationale de l'habitat[16].

La loi ALUR de 2014 détermine le seul cadre légal de la mérule, et est axée autour de la prévention et de l’information[17].

Il est estimé que le coût de la réparation des dommages dus à cette mérule s'élève annuellement à plusieurs centaines de millions de livres (£) pour les constructions en Grande-Bretagne, en Europe du Nord et en Europe centrale, dans certaines parties de l'Australie et dans d'autres régions tempérées du monde[18].

Perspectives de la recherche

Dans la revue Science du , des chercheurs de l’INRA et du CNRS ont fait part d'avancées importantes. Ils sont en effet parvenus à « caractériser le mécanisme de dépolymérisation de la lignine » par la mérule pleureuse. La meilleure compréhension du procédé utilisé par ce parasite va certainement permettre de mettre au point de nouvelles techniques de lutte et même intéresser le secteur de la bioénergie, à la recherche de processus accélérant la dégradation des polymères du bois en vue de la fabrication de biocarburant[19].

La mérule dans la culture

Il est fort probable que les dégâts provoqués dans les maisons par cette mérule soient déjà évoqués aux temps bibliques, dans le chapitre 14 du Livre du Lévitique[20] qui parle de la « lèpre des maisons » et donne des conseils pour y remédier[21].

Dès le XVIe siècle, l'expansion navale forcée entraîne la construction précipitée de navires pour la Royal Navy. L'utilisation de bois de construction médiocre et importé ainsi qu'un séchage déficient favorisent le développement de la mérule pleureuse responsable de la pourriture sèche[22]. Durant les guerres napoléoniennes, cette mérule provoque de gros dégâts dans la flotte britannique de l'amiral Nelson, vainqueur à Aboukir en 1798 et à Trafalgar en 1805. Ce désastre fongique aurait ainsi détruit plus de la moitié de la flotte de la Royal Navy en 1815, pertes bien supérieures à celles dues aux batailles navales, ce qui « incitera l'amirauté britannique à se tourner vers les coques métalliques. Si le champignon avait fait son œuvre plus tôt, Napoléon… aurait eu les moyens d'envahir la “perfide Albion”[23] ! »

Notes et références

Source

- Collectif CTBA, Insectes et champignons du bois, Paris, CTBA, (réimpr. 2000), 116 p. (ISBN 2-85684-036-1)CTBA (Centre technique du bois et de l'ameublement dont les archives sont consultables sur ce site internet.

- p. 94.

- p. 93.

- p. 92.

- p. 94-95.

- p. 95.

Références

- Le nom mérule s'emploie indifféremment au masculin ou au féminin.

- Merulius (en tant que nom de genre de champignon, masculin), apparaît en 1742, proposé par le mycologue suisse Haller (Enum. meth. Stirp. Helv. indig.), et validé par G.R. Boehmer en 1760 (Ludwig Defin. Gen. Pl.: 492) pour désigner les Chanterelles. Le mot est plus ancien, selon Fries, Haller le disait synonyme ancien des Morilles, autrefois populaire, selon Saint-Amans, pour désigner des espèces « parfaitement comestibles (merus + ul) » !

Son étymologie est incertaine, même si une autre hypothèses plus douteuse invoque = merle (noirceur, obscurité des caves ? / festons (imbrication du plumage ?) - J. Schrot. Meddn Soc. Faune Flore Fenn. 11:21; 1885.

- Le bois, quelle que soit son essence, est considéré comme saturé en eau à partir de 30 % d'humidité (où l'humidité se calcule ainsi : ) ; voir cette explication sur l'humidité du bois.

- CTBA Pôle construction, Le traitement des bois dans la construction, Paris, Eyrolles, (réimpr. 2004), 140 p. (ISBN 2-212-11844-9), p. 61.

- (en) Olaf Schmidt, Wood and Tree Fungi: Biology, Damage, Protection, and Use, Springer Science & Business Media, , p. 68.

- « Mérule, identification et traitement », sur AFPAH (consulté le )

- Institut national de santé publique du Québec, « Mérule pleureuse », (consulté le ).

- Pierre Chevalier, Vicky Huppé et Jean-Marc Leclerc, « La mérule pleureuse (Serpula lacrymans) dans l’environnement intérieur et risque à la santé », Institut national de santé publique du Québec, (ISBN 978-2-550-74019-3, lire en ligne [PDF], consulté le ).

- À savoir non seulement les aérations des pièces à vivre, mais aussi les aérations des planchers — en particulier si les revêtements de sol sont étanches (dallage plastique, linoleum, sol vinylique, etc.) —, les ventilations de vide sanitaire, les ventilations des bois de charpente, etc.

- Notamment dans les pièces humides (salles de bains, toilettes, cuisines, etc.) ou en façade (menuiseries).

- Le CTBA affirme qu'à une humidité inférieure à 22 %, la mérule ne survit pas plus de trois semaines.

- « Traitement de la mérule pleureuse », sur Merule-pleureuse.ca (consulté le )

- Zone interdite, M6, dimanche .

- Source : Institut technologique FCBA.

- Prévention et lutte contre les mérules dans l'habitat[PDF] - site merule-info.com (consulté le ).

- (en) « LOI no 2014-366 du pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (1) - Article 76 », sur legifrance.gouv.fr (consulté le ).

- (en) Olaf Schmidt, « Indoor wood-decay basidiomycetes : damage, causal fungi, physiology, identification and characterization, prevention and control », Mycological Progress (en), vol. 6, no 4, , p. 261-279 (DOI 10.1007/s11557-007-0534-0).

- Service Presse INRA, « La mérule démasquée », sur presse.inra.fr, (consulté le ).

- Lv 14,33-48 dans la Bible Segond, Lévitique 14:33-48 dans la Bible du Rabbinat.

- Jean-Christophe Guéguen, David Garon, Biodiversité et évolution du monde fongique, EDP Sciences, , p. 4.

- (en) C. R. Coggins, Decay of Timber in Buildings: Dry Rot, Wet Rot and Other Fungi, Rentokil Limited, , p. 33.

- Guéguen, op. cit., p. 5.

Voir aussi

Bibliographie

- « La marine anglaise vaincue par un champignon », Jean-Pierre Cuny, 1987 Extrait (p. 55-58) de « L’amiral et la mérule », in L'Aventure des plantes, Fixot éd., 1987 ; préface de Jean-Marie Pelt.

Articles connexes

Liens externes

- (en) Référence Index Fungorum : Serpula lacrymans

- (fr) Référence Société mycologique de France : bibliographie sur Serpula lacrymans