« Nazisme » : différence entre les versions

m WPCleaner v1.23 - Homonymies : Correction de 5 liens - Arndt, Doctrine, Morphologie, Slave, Spengler / Correction syntaxique - Orthographe et typographie |

m r2.7.3) (robot Retire : th:นาซี |

||

| Ligne 278 : | Ligne 278 : | ||

[[te:నాజీయిజం]] |

[[te:నాజీయిజం]] |

||

[[tg:Нозисм]] |

[[tg:Нозисм]] |

||

[[th:นาซี]] |

|||

[[tr:Nasyonal sosyalizm]] |

[[tr:Nasyonal sosyalizm]] |

||

[[uk:Націонал-соціалізм]] |

[[uk:Націонал-соціалізм]] |

||

Version du 1 février 2013 à 01:56

Le nazisme, ou national-socialisme (en allemand : Nationalsozialismus), est l'idéologie politique du NSDAP, parti politique fondé en Allemagne en 1920 et dirigé par Adolf Hitler[1],[2],[3],[4]. Le nazisme est le seul type de fascisme incorporant à la fois racisme biologique et antisémitisme[5]. Cette vision du monde reprenait la division hiérarchique de l'espèce humaine en races, hiérarchie au sommet de laquelle elle situait la « race aryenne ». Par extension, le terme nazisme désigne le régime politique inspiré de cette idéologie, dirigé par Adolf Hitler de 1933 à 1945 et connu sous les noms de Troisième Reich et d' « Allemagne nazie ».

En tant que sujet de science politique, les définitions du nazisme varient selon les historiens[6]. En particulier, reste ouverte la question de savoir si le nazisme ne fut que l'une des formes du fascisme ou, parce qu'ayant fait du racisme une doctrine d'État, le nazisme doit être considéré comme un phénomène historique unique. En effet, l'antisémitisme officiel du régime nazi, dès 1933, l'élimination des personnes handicapées et la persécution des opposants, des personnes d'orientation homosexuelle, des Gitans, etc. se concrétisèrent par l'installation, dès 1933, des premiers camps de concentration en Allemagne. Cette politique ne fit que s'amplifier jusqu'à 1945. Ainsi, près de six millions de personnes périrent dans les camps de concentration et d'extermination nazis ou par la Shoah par balles dont une majorité de Juifs (voir Shoah)[7].

Présentation

L'acronyme « nazisme » est la contraction de « national-socialisme » (Nationalsozialismus en allemand). En effet, le « national-socialisme » se veut distinct du « socialisme international », c'est-à-dire des mouvements socialistes internationalistes, d'inspiration marxiste ou non, tels que l'Internationale socialiste ou l'Internationale communiste, dont la vocation « antipatriotique » était à l'opposé du nationalisme pangermaniste hitlérien. L'idéologie nazie se distingue également d'autres doctrines nationalistes de l'époque comme, en France, le « socialisme national » de Maurice Barrès, qui disait combiner nationalisme et « socialisme », mais rejetait les théories racistes du nazisme allemand[réf. nécessaire].

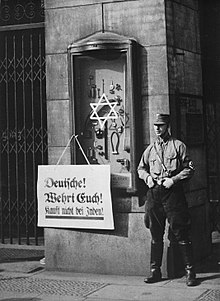

Durant toute son existence, de 1920 à 1945, les idéologue nazis, appuyés par la lecture des Protocoles des Sages de Sion, développent l'idée d'un complot orchestré par les Juifs. Ceux-ci, désignés par le terme générique de « juiverie »[8], sont perçus par les nazis comme coupables[9], collectivement responsables de la défaite de 1918 et de la révolution en Russie, dans le cadre d'un complot mené contre une Allemagne innocente. Celle-ci n'aspirerait qu'à se libérer de la tutelle exercée par les Juifs et leurs alliés[10]. Les Juifs sont perçus ainsi comme un sujet politique essentiellement défini par sa race, sujet contre lequel il est nécessaire de mener une guerre : la propagande du NSDAP et IIIe Reich présente le conflit qui s'ouvre en 1939 comme une « guerre contre les Juifs », ces derniers donnant de nombreuses preuves (bombardements…) de leur volonté d'extermination du peuple allemand[11]; de même, les Juifs, entendus comme un groupe fantasmatique homogène, sont ainsi présentés comme les principaux responsables du conflit[12].

Le fameux Programme en 25 points, programme politique du nazisme, fut exposé pour la première fois dans une réunion publique le à la Hofbräuhaus de Munich (célèbre brasserie pourvue d'une vaste salle propice aux réunions politiques et qui existe toujours) par Adolf Hitler lui-même. Dans ce programme, Hitler exige l'abrogation du traité de Versailles et il exclut les juifs de la citoyenneté allemande. Suite à cette assemblée fondatrice, le DAP (Deutsche Arbeiter Partei, Parti ouvrier allemand) prendra désormais le nom de NSDAP (National Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei, Parti national-socialiste des travailleurs allemands) : le parti nazi est né[13].

En 1925 (soit, plus de deux ans après, un coup d'État manqué et plusieurs séjours en prison après la proclamation initiale), Adolf Hitler publie Mein Kampf (Mon Combat) (à la fois autobiographie, idéologie et programme politique), ouvrage écrit en prison, et qui deviendra le texte de référence du nazisme. La thèse selon laquelle le national-socialisme n'était rien d'autre, en somme, qu'un hitlérisme[14], est fort discutée ; néanmoins, l'opportunisme politique sera, dès le début de sa carrière, une constante dans les discours et écrits d'Adolf Hitler. L'historien britannique Ian Kershaw, auteur d'une imposante biographie d'Hitler, montre ainsi que l'apparition de certaines expressions ou concepts pourtant propres au discours hitlérien (par exemple le slogan Lebensraum, soit : « espace vital ») sont assez tardives. Et c'est Hitler lui-même qui rappellera que ce n'est qu'en juin 1919 que les cours d'économie de Gottfried Feder sur « l'esclavage par l'intérêt » fournirent le levier qui lui manquait pour animer un véritable parti politique : « Après avoir écouté le premier cours de Feder, l'idée me vint aussitôt que j'avais trouvé le chemin d'une condition essentielle pour la formation d'un nouveau parti[15]. »

Peu après l'accession d'Hitler à la Chancellerie le , les autres partis politiques sont progressivement éliminés ou interdits. Le 14 juillet 1933[16], le NSDAP devient un parti unique en Allemagne et le restera jusqu'à la chute du Troisième Reich et l'abrogation de cette loi le 20 septembre 1945[17],[18].

Idéologie

Pour les nazis, les pays et territoires germanophones avaient vocation à dominer le reste du monde. Ils alléguaient à cette fin l'appartenance des peuples germaniques à une « race supérieure », les « indo-européens » (Indo-Germanisch) ou encore « aryens », dont auraient été issus tous les génies de l'humanité. Les peuples désirant survivre devaient ainsi s'incliner devant la « race des seigneurs ». En conséquence, cette idéologie, du reste clairement évoquée dans Mein Kampf, prône le recours systématique à la force. Pour Hitler, la diplomatie ou la négociation ne sont que des leurres : « Les territoires opprimés [c'est-à-dire les Sudètes et l'Autriche] ne sont pas réincorporés à la patrie commune par des protestations enflammées, mais par les coups victorieux qu'assène le glaive. Forger ce glaive, telle est la tâche de la politique intérieure du gouvernement ; permettre au forgeron de travailler en toute sécurité et de recruter des compagnons d'armes, telle est celle de la politique étrangère. »[19],[20]

Les nazis étaient xénophobes, demandant par exemple « que tous les non-Allemands établis en Allemagne depuis le soient immédiatement contraints de quitter le Reich », et que « tous les directeurs et collaborateurs de journaux paraissant en langue allemande soient des citoyens allemands »[21]. Ils s’opposaient à la « conception matérialiste du monde ». Ils étaient réellement anti-chrétiens, certains comme Himmler voulant instaurer une forme de paganisme alors que le Reich souhaite placer les Églises du Reich sous sa tutelle en imposant la création du « christianisme positif ». Le programme national-socialiste prétendait également avoir une dimension sociale, symbolisée par le rouge dans le drapeau nazi, qu'il imposa à l'Allemagne[22]. D'après les travaux de l'historien Götz Aly, les nazis témoignaient d'un réel souci des classes populaires[23] : ils réorganisent les professions, créent des mutuelles et des prestations sociales, luttent contre le chômage, favorisent des loisirs et des fêtes pour les couches populaires, etc. Pour Aly, c'est d'ailleurs là l'une des clés de la popularité du régime. La tendance « socialisante » de la doctrine nazie fut cause de dissensions graves entre les dirigeants du parti. À ses débuts, Joseph Goebbels qualifiait ainsi le nazisme de « bolchévisme national ». Cependant, Hitler, par pragmatisme et opportunisme politique, sera conduit à accepter les financements d'industriels inquiétés par la montée du communisme et à abandonner certaines revendications et à éliminer sans pitié les courants par trop « socialisants » (les frères Strasser, Röhm, etc).

Le nazisme prétend être une idéologie totalitaire, cherchant à dominer et à contrôler tous les aspects de la vie des citoyens, embrigadés dès l'enfance dans toutes sortes d'associations maîtrisées par le Parti, qu'ils étaient destinés à servir : Napolas, Jeunesses hitlériennes, Association des jeunes filles allemandes, Association des femmes allemandes, Association des Allemands de l'étranger, Secours populaire du parti nazi, Secours d'Hiver du peuple allemand. Le régime nazi est proche du fascisme, duquel il a pris le caractère démonstratif que celui-ci a initié, assurant le culte du chef et le respect de la doctrine du Parti par l'usage systématique de mises en scène théâtrales, et aussi de la violence[réf. nécessaire]. Le culte de la personnalité est sans doute un élément central du nazisme, en ce qu'il permet au chef du mouvement d'exercer un pouvoir sans limite. Mais il s'inspire aussi du bolchévisme, adoptant le principe d'un parti unique constitué de militants professionnels, parmi lesquels il recrute des milices privées, les SA et les SS, enfin en organisant la toute puissante Gestapo dès la prise de pouvoir[réf. nécessaire].

La doctrine nazie se fondait sur une classification raciale des hommes selon la « qualité de leur sang ». Les Tziganes, les Asiatiques[réf. souhaitée] et les Noirs étaient classés au plus bas dans l'échelle des races, juste avant les Juifs et après les Slaves et les Méditerranéens. Elle aboutit à pousser les applications de l'eugénisme dans ses conséquences extrêmes, en particulier l’élimination des personnes malades et handicapées du Programme Aktion T4, l'expérience des lebensborns, et surtout la Shoah. Elle incitait à expulser hors d'Allemagne les hommes des « races inférieures », en particulier les Juifs envers lesquels elle a immédiatement pris des mesures vexatoires, favorisant l'émigration des plus riches et des plus déterminés vers d'autres pays, avant d'enfermer progressivement les autres dans des camps de concentration, avec les opposants politiques et religieux et les « asociaux » de tous ordres. Pour Ian Kershaw, « étant donné sa nature, sa composition et ses forces dominantes, le mouvement nazi ne pouvait avoir qu’une conception du changement social négative (liquidation des organisations de la classe ouvrière, discrimination accrue contre les minorités) »[24].

Les nazis utilisèrent le terme d’Aryen pour définir la race humaine qu'ils considéraient la plus pure, la plus supérieure et la plus noble, qui était appelée « race nordique » (ex septentrione lux, « toute lumière vient du Nord ») par certains scientifiques de cette époque : cette hypothèse, de la procession nordique des civilisations méditerranéennes, qui a lieu dans l'université allemande du XIXe siècle devient une thèse d'État enseignée à l'école, à l'université (où après la loi d'aryanisation de la fonction publique en avril 1933, un tiers des postes sont libérés, laissant la place à des enseignants pouvant faire rapidement carrière en professant cette nouvelle propagande) et dans les organisations du parti nazi[25]. Les idéologues nazis prétendaient que l'existence des Aryens aurait été confirmée par l'Histoire et l'archéologie nazie (les archéologues étant recrutés en masse par une organisation SS, l'Ahnenerbe, afin de montrer que le IIIe Reich est comme une seconde Sparte), l'expérience pratique, et les traits uniques de l'Aryen (notamment les cheveux blonds et les yeux bleus)[26]. Les nazis utilisèrent la propagande pour promouvoir cette thèse (Welthauptstadt Germania, Jeux olympiques d'été de 1936, etc.)[25].

Objectifs

Le nazisme prône la supériorité de la « race aryenne » sur toutes les autres races humaines. Ce qu'il nomme « race aryenne » est en fait une notion à la fois morphologique, culturelle et religieuse. Le « véritable » aryen est celui qui est physiquement proche du canon germanique. La croyance commune fait correspondre cette « race aryenne » à l'image d'un homme pâle, blond aux yeux bleus et de culture germanique[26]. En réalité, les critères, bien que restreints, étaient sensiblement plus larges (notamment au niveau des couleurs des yeux et des cheveux). D'après Hitler, cette race aryenne est l'unique source de tous les progrès de l'Humanité. Seuls ceux qui ont une trace de sang aryen peuvent avoir du génie. Les autres « races » ne font qu'imiter voire, comme les Juifs, spolier ou détruire le génie humain[réf. nécessaire]. À ce titre, la race aryenne doit conserver la pureté de son sang pour concentrer le génie humain dans une race qui dominera le monde. On trouve ici l'origine idéologique, des programmes d'élimination des personnes handicapées. Pour la « survie de l'Humanité », les nazis se doivent d'éliminer les races et « peuples inférieurs » qui en polluant la génétique humaine, l'amènent à sa perte[réf. nécessaire]. Les nazis classèrent ainsi les populations en fonction de ce qu'ils appelaient les « races à éduquer » (les Latins et les Japonais, par exemple), les « races à réduire en servitude » (les Slaves, les Asiatiques, les Noirs) et les « races à exterminer » (les personnes de confession ou d'ascendance juive et le peuple tzigane)[réf. nécessaire].

Racisme

La doctrine raciale nazie se basait surtout sur l’œuvre d’Hans Günther, professeur de « science raciale » à l’Université d'Iéna dont les idées étaient fortement soutenues par le gouvernement allemand[27]. Selon Günther, tous les Aryens partagent un type nordique idéal qui crée un contraste avec les Juifs, qui constituent plutôt un mélange de plusieurs races. La lignée généalogique, les mesures anthropologiques de crânes et les évaluations de l’apparence physique étaient tous des outils utiles à la détermination de la race. Pour Günther, même si l’apparence physique était la chose observée, « le corps est l’enveloppe de l’âme » et « l’âme est primaire. » Toutefois dans la doctrine raciale nazie les catégories de « sang allemand » et de « sang étranger à l’espèce » ne furent jamais clairement définies, et entre le pôle aryen et le pôle juif se trouvait toute une nébuleuse de races qu’il était parfois malaisé de situer sur une échelle. Concernant les races européennes, Günther les divisait en race nordique (nord de l'Europe), méditerranéenne (sud de l'Europe et Afrique du Nord[réf. nécessaire]), dinarique (Balkans), alpine et est-baltique[28].

Lutte des races

Alfred Rosenberg, théoricien du nazisme dont l'influence fut également importante, qui développa ses théories raciales dans Le Mythe du vingtième siècle (1930), où il réduit l’Histoire à une lutte des races et met en valeur l’homme nordique menacé par le métissage, les Juifs et les valeurs judéo-chrétiennes, considérait également les Berbères d'Afrique du Nord comme descendants des peuples Aryens atlanto-nordiques : « Les Berbères, dont une partie conservent encore la peau claire et souvent même les yeux bleus, ne remontent pas aux raids ultérieurs des Vandales, mais bien à la très ancienne vague atlanto-nordique. De nombreux chasseurs Kabyles, par exemple, sont aujourd'hui encore irréfutablement d'origine nordique[29]. »

Anticapitalisme

Les nazis déclarèrent que le capitalisme provoquait des torts aux Nations à cause de la finance internationale, de la domination économique des grandes entreprises et de l'influence des Juifs[30]. Les affiches de propagande nazies destinées aux quartiers ouvriers exacerbaient l'anti-capitalisme. Sur l'une d'entre elles était écrit : Le maintien d'un système industriel pourri n'a rien à voir avec le nationalisme. Je peux aimer l'Allemagne et détester le capitalisme[31].

Hitler exprimait, autant en public qu'en privé, un profond mépris pour le capitalisme, l'accusant de prendre les Nations en otage au bénéfice des intérêts d'une classe de rentiers cosmopolites et parasites[32]. Il s'opposa à l'économie de marché et à la recherche effrénée du profit, et souhaitait une économie respectueuse de l'intérêt général[33]. Il n'estimait pas le capitalisme digne de confiance en raison de sa nature égoïste, et lui préférait une économie dirigiste subordonnée aux intérêts du peuple[32]. Hitler affirma en 1934 à un cadre du parti que « le système économique contemporain était la création des Juifs[32]. » Hitler dit un jour à Benito Mussolini que « le capitalisme avait fait son temps »[32]. Hitler estimait également que la grande bourgeoisie d'affaires « ne connaissait rien d'autre que les profits. La Patrie n'est qu'un mot pour eux. »[34] Hitler considérait Napoléon comme un modèle pour son comportement anti-conservateur, anti-capitaliste et anti-bourgeois[35].

Dans Mein Kampf, Hitler montre son attachement au mercantilisme ; il pensait que les ressources économiques liées à un territoire devaient être réquisitionnées par la force. Il croyait que l'application du concept d'espace vital apporterait à l'Allemagne ces territoires précieux pour l'économie[36]. Il pensait que le seul moyen de maintenir la sécurité économique était d'avoir un contrôle direct sur les ressources plutôt que de dépendre du commerce international[37]. Il affirma que faire la guerre pour s'octroyer ces ressources était le seul moyen de devancer le système économique capitaliste déclinant[36].

Un certain nombre de nazis avaient de profondes convictions socialistes révolutionnaires et anticapitalistes, et tout particulièrement Ernst Röhm, le chef de la Sturmabteilung (SA)[38]. Röhm affirma que l'arrivée des nazis au pouvoir constituait une révolution nationale, mais il déclara avec insistance qu'une « seconde révolution » socialiste était nécessaire pour que l'idéologie nazie soit aboutie[39]. Les SA de Röhm attaquèrent les personnes jugées complices du mouvement réactionnaire[39]. Hitler considéra que ces actions entreprises par Röhm de sa propre initiative étaient irrespectueuses, menaçaient potentiellement son autorité et mettaient en péril le régime en s'aliénant la sympathie du Président Paul von Hindenburg et de la frange conservatrice de l'armée allemande[39]. Cela conduit Hitler à mener des purges parmi les éléments les plus radicaux des SA, y compris Röhm[40]. Un autre nazi radical, le ministre de la Propagande Joseph Goebbels, affirma catégoriquement le caractère socialiste du nazisme, et écrivit dans son journal personnel que s'il devait choisir entre le bolchévisme et le capitalisme, « en définitive », « il serait préférable pour nous d'aller vers le bas avec le bolchevisme que de vivre dans l'esclavage éternel du capitalisme[41]. »

Moyens utilisés

Les nazis éliminèrent, stérilisèrent ou emprisonnèrent ceux qu'ils considéraient comme malades, ou ceux qui étaient considérés comme atteints de maladies physiologiques ou mentales héréditaires et de troubles mentaux, en s'appuyant sur une lecture particulière des théories eugéniques du Britannique Francis Galton (cf. Eugénisme sous le nazisme)[42]. En septembre 1939, Hitler donna son assentiment à la mise en œuvre d'un programme d'« euthanasie », sans distinction d'âge, des personnes handicapées ou atteintes de certaines maladies incurables. Ce programme appelé Aktion T4 fut mené par un petit nombre d'hommes triés sur le volet et sous le contrôle de médecins. Au total, il est estimé qu'environ 200 000 personnes en furent victimes entre 1940 et 1945[43],[44].

Après avoir conquis le pouvoir absolu, les nazis éliminèrent selon des procédés systématiques et par cercles concentriques entre 5 et 6 millions de Juifs (notamment, mais pas uniquement, à l'aide de chambres à gaz) ; ainsi qu'entre 500 000 et 1 million de Tziganes, dont 23 000 ont été recensés dans le seul camp d'Auschwitz. Ils stérilisèrent aussi 400 000 Allemands et incarcérèrent tous les opposants au pouvoir dans des camps de concentration[réf. nécessaire]. L'extermination des Juifs est appelée « Shoah », ce qui signifie « anéantissement » en hébreu[45].

Influences et composantes idéologiques

Les composantes idéologiques et les sources d'inspiration du nazisme sont extrêmement diverses. Ainsi, pèle-mêle sont reprises dans l'idéologie nazie[46] : le national-bolchévisme incarné par Ernst Niekisch et repris par Goebbels[47] ; l'idée de la Grande Allemagne empruntée au national-libéralisme du « printemps des peuples » de 1848 et pangermanistes ultérieurs du XIXe siècle[réf. nécessaire] ; le nationalisme xénophobe des patriotes de 1813 comme Ernst Moritz Arndt et Friedrich Ludwig Jahn[48] ; l'aspiration à un « christianisme allemand » par Paul de Lagarde[réf. nécessaire] ; les tendances protectionnistes et autarciques en économie chères à Fichte et Friedrich List[réf. nécessaire] ; le néo-paganisme allemand par haine du catholicisme romain, illustré par exemple par les opéras de Richard Wagner, érigés après la mort du compositeur en véritable liturgie nationale[réf. nécessaire] ; et l'idée d'un socialisme allemand élaborée par Werner Sombart et Oswald Spengler.[réf. nécessaire]

Idées philosophiques du XIXe siècle

Le culte de la force est propagé dans les universités par Heinrich von Treitschke. Nietzsche contribua à la diffusion de cette idéologie notamment dans son œuvre Au delà du bien et du Mal. C'est à son insu, pendant ses dernières années de maladie, que sa sœur, Elisabeth Förster-Nietzsche mariée à Bernhard Förster, pour laquelle il exprimait également un grand mépris suite à son mariage avec un antisémite ayant tenté de fonder une nation aryenne au Paraguay, trafiqua son œuvre et composa « La Volonté de Puissance ». Elle en fit ce qui devait devenir plus tard une arme de propagande pour le régime nazi. Elle eut recours à un véritable travail de falsification, et de découpage, allant jusqu'à retirer les passages la concernant personnellement.

Aussi, encore aujourd'hui, les écrits de Nietzsche sont sujets à la controverse, souvent par mécompréhension ou interprétation douteuse. La critique la plus commune se rapportant au nazisme est celle qui consiste à dire que Nietzsche incitait à la haine contre le juif, de par les critiques qu'il peut faire à l'égard du prêtre, « les juifs, ce peuple de prêtres ». Or il ne condamne ici nullement les juifs mais bien les méthodes du prêtre, peu importe ses origines (cf Généalogie de la morale, IIIe traité et la fin d'Ainsi parlait Zarathoustra en référence au dernier Pape). Au banc des accusés, son idée du surhomme.

Pour plus d'informations, se reporter à cette partie de l'article sur le philosophe, au sujet des falsifications auxquelles son œuvre a pu être exposée : Les falsifications nazies de l'œuvre de Nietzsche.

Idées racistes antérieurement développées

L'idée de base du Nazisme est l'affirmation de la supériorité du peuple aryen. Par conséquent, les nazis pensent que tout métissage est dégénérateur de celui-ci. Cf.Joseph Arthur de Gobineau et Houston Stewart Chamberlain ainsi que les théories eugéniques de Georges Vacher de Lapouge. De plus, Selon les nazis, l'Allemagne est le dernier refuge du « peuple aryen ». Cette idée est émise par Ludwig Geiger et imposée par Karl Penka. De là, les nazis fondent une échelle raciale, sur laquelle nous trouvons tout en bas, le peuple juif car ils « veulent contrôler le monde » (soit par le communisme, soit par le capitalisme). On pourrait se référer à la thèse des Protocoles des Sages de Sion rédigés par Mathieu Golovinski ;

Cette thèse raciale trouve son fondement dans le darwinisme social d'Herbert Spencer, donnant le droit du plus fort à l'éradication du plus faible comme naturel et transposable à la société humaine.

Les idées nationalistes et racistes vont se retrouver dans les idées colportées par les mouvements völkisch, qui vont fleurir en Allemagne à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. En répandant en Allemagne des idées ultra-nationalistes et racistes, ces mouvements ont fait le lit du national-socialisme.

Fascisme

Il existe deux interprétations chez les historiens : le nazisme est un système totalitaire spécifique, essentiellement raciste et antisémite ; et fortement opposé au judéo-christianisme. La deuxième interprétation est que le nazisme n'est qu'une variété de fascisme parmi d'autres. Les termes « fascisme » et « totalitarisme » reposent souvent sur des définitions floues ; ils restent mal définis et il n'y a pas de consensus d'historiens sur leur utilisation. D'aucuns les récusent totalement. À l'origine, le fascisme avait pour but l'édification d'un État fort, base d'un nouvel Empire, véritable but, alors que le nazisme voyait dans l'État le moyen de mettre en œuvre la politique raciale et de domination mondiale de la nation allemande. Le fasciste mourait pour l'Italie, le nazi pour la « race aryenne ». La Seconde Guerre mondiale n'est donc pas un conflit de nations, à l'instar de la première, mais un conflit de « visions du monde ».

Dans la pratique, Mussolini enfermait et persécutait ses opposants, mais ne se livra pas à une politique d'extermination sur des bases culturelles et religieuses, alors que l'idéologie nazie organisait un système de déportations des « indésirables ». D'abord et principalement les juifs, qui tous devaient être éliminés, adultes comme enfants. Hitler avait décrété que tous devaient disparaître en vertu d'une purification de l'Europe planifiée « scientifiquement », c'est-à-dire avec des arguments pseudo-scientifiques, les théories raciales, et en mobilisant tous les moyens techniques. Leur élimination était visée, non leur réduction en tant qu'ennemis. D'autres groupes sociaux subirent les déportations et les persécutions : communistes et autres marxistes, tsiganes, handicapés physiques ou mentaux, « asociaux », homosexuels, catholiques, protestants, Témoins de Jéhovah... Les camps d'extermination tels Auschwitz, Treblinka, Maïdanek, furent construits ou transformés à des fins d'exterminations.

Le concept d'État totalitaire est forgé par le philosophe et théoricien du fascisme italien, Giovanni Gentile, qui écrivait les textes de Mussolini ayant un contenu théorique. L'État totalitaire doit prendre le contrôle de la société tout entière et de tous ses secteurs, jusqu'à faire disparaître celle-ci, englobée dans l'État, devenu « total ». Le fascisme du système des États totalitaires, qu'il invente au contraire, ne peut pas être exclu. Le fascisme voit le jour en Italie, avec la prise du pouvoir par Mussolini (Marche sur Rome, 1922) invente un nouveau mode d'État précisément, en pratique et en théorie. Il en fait la théorie et le réalise en vue de constituer un Empire, supposé faire renaître l'Empire romain.

Invention que Hitler recueillera et développera, en préparant la guerre en Europe, dans le but de créer un nouvel Empire européen, le « Reich de 1 000 ans ». L'exploitation du mythe du « danger juif » (complot mondial en parallèle et/ou alliance avec le communisme international) sera reprise. On[Qui ?] diffusera systématiquement un faux, fabrication de la police secrète du Tsar, les « Protocoles des Sages de Sion », supposé révéler ce « complot juif mondial ». Adolf Hitler mentionnera cette lecture dans Mein Kampf.

Ce qui distingue le nazisme du fascisme est, non pas le nationalisme, le racisme et l'antisémitisme, mais le fait que la politique nazie soit d'abord et essentiellement raciste et antisémite, et la décision en vue de l'élimination des juifs, et le recours à un plan d'extermination. La planification et l'organisation systématiques sont une spécificité nazie, et n'appartiennent ni au fascisme italien, ni aux divers fascismes qui apparurent en Europe. La diversité des expressions portent souvent à confusion.

Socialisme

Fondé en 1919 par Anton Drexler, le Parti ouvrier allemand (Deutsche Arbeiterpartei, DAP), que rejoint par la suite Adolf Hitler, se réclame d'une forme de « socialisme germanique » mal défini, par lequel Drexler ambitionne néanmoins de ramener les ouvriers allemands vers le nationalisme, tout en les détournant de l'internationalisme marxiste. L'absence de caractère révolutionnaire comparable à celui proposé par les marxistes ne permet pas aux nazis d'obtenir le succès espéré auprès de la classe ouvrière[49]. L'idée de mélanger nationalisme et socialisme ne se concrétise cependant pas en un programme d'action réellement défini, bien que Drexler prône une protection sociale pour les travailleurs, et la fin de l'exploitation capitaliste de ces derniers[50]. Le DAP donne ensuite naissance au Parti national-socialiste des travailleurs allemands (Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) : pour le spécialiste de la période Ian Kershaw le national-socialisme (ou nazisme) fait partie des « mouvements extrémistes antisocialistes[51] », et le socialisme politique est critiqué par Hitler lui-même[52]. Pour l'historien Aloïs Schumacher, si le programme de 1920 du parti nazi comporte certains points qui l'approchent des thèses socialistes, on ne peut faire du national-socialisme un courant socialiste[53], Hitler ayant pour sa part défini dès 1922 le « socialisme » comme un dévouement inconditionnel à la Nation : « Celui qui est prêt à faire sienne la cause nationale, dans une mesure telle qu'il ne connaît pas d'idéal plus élevé que la prospérité de la nation ; celui qui a compris que notre grand hymne Deutschland über alles signifie que rien, rien dans le vaste monde ne surpasse à ses yeux cette Allemagne, sa terre et son peuple, son peuple et sa terre, celui-là est un socialiste »[54].

Le nazisme est une idéologie dont la nature même fait l'objet de débats. Pour Ian Kershaw, en dehors du nationalisme et du racisme, le nazisme n'a pas de réelle cohérence politique, du fait notamment de la diversité de sa clientèle électorale et militante[55]. Le national-socialisme n'envisage pas d'éliminer la propriété privée ni les différences de classe, mais de fournir une protection sociale et des salaires décents aux travailleurs[56]. Dans le projet nazi, les classes sociales continueraient d'exister, mais la lutte des classes serait évitée par une union de celles-ci au sein de la « communauté du peuple » (Volksgemeinschaft), ce qui constitue une différence majeure avec le concept de société sans classes inhérent aux familles de pensée socialistes de l'époque. L'aile « gauche » du NSDAP, mené notamment par Otto Strasser, accorde une place importante au « socialisme » et à l'anticapitalisme, au contraire d'Hitler qui se montre très hostile envers les influences « marxistes » et n'envisage aucun contrôle ouvrier sur les entreprises[57]. La tendance d'Otto Strasser est évincée politiquement dès l'été 1930[58],[59] et l'aile « populiste » du nazisme, partisane d'une révolution sociale, est éliminée physiquement, au cours de la nuit des Longs Couteaux en 1934.

La chute de cette faction montre que le seul intérêt d'Hitler pour le socialisme était la manipulation de cet important courant : après 1934, les représentants gauchisants du parti ne joueront plus qu'un rôle de « leurre social »[60] : si le socialisme et l'anticapitalisme continuent ensuite — en théorie[56] — de faire partie de la propagande nazie[56], la plupart des objectifs sociaux proclamés ne sont pas concrétisés, les nazis ayant fait de multiples compromis sur ce point avant et après leur arrivée au pouvoir. L'égalité entre les hommes est à l'encontre des idées nazies, qui reposent au contraire sur une croyance en une inégalité fondamentale entre les hommes[61]. Pour Ian Kershaw, la Volksgemeinschaft — basée sur la pureté raciale et le concept de lutte — ne repose sur aucun concept socialiste moderne, mais au contraire sur une forme primaire de darwinisme social et d'idées impérialistes héritées du XIXe siècle[62]. L'historien Hajo Holborn souligne qu'Hitler lui-même n'a jamais été socialiste, et que les termes « nationalisme » et « socialisme » ont été utilisés dans ses discours comme des synonymes et de manière interchangeable, leur sens variant d'ailleurs en fonction du public auquel il s'adressait[63].

Le nazisme, en outre, n'entretient aucun rapport avec des mouvements et courants « socialistes », qu'il s'agisse des sociaux-démocrates ou des communistes, sinon une hostilité radicale qui mènera à la violente répression de ces derniers après l'accession des nazis au pouvoir[64],[65]. Dès 1923, les nazis tentaient, avec d'autres organisations nationalistes, d'empêcher par la force le défilé des forces socialistes et syndicales à l'occasion du premier mai à Munich[66]. Les livres des théoriciens socialistes furent interdits et brûlés par les nazis au pouvoir.

Les divers partis allemands se réclamant du socialisme, des sociaux-démocrates aux communistes — SPD[67], KPD, SAP et KPO — ont été très actifs au sein de la résistance allemande au nazisme[68].

Notes et références

- (en) Walter John Raymond. Dictionary of Politics. (1992). ISBN 1-55618-008-X p. 327.

- Fritzsche, Peter. 1998. Germans into Nazis. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

- (en) Kele, Max H. (1972). Nazis and Workers: National Socialist Appeals to German Labor, 1919–1933. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.

- (en) Payne, Stanley G. 1995. A History of Fascism, 1914–45. Madison, WI: University of Wisconsin Press.

- (en) Neocleous, Mark. Fascism. Minneapolis, Minnesota, USA: University of Minnesota Press, 1997 p. 23.

- Ian Kershaw, Qu'est-ce que le nazisme ?, Gallimard, édition de 1992, pages 27-94

- Calmann-Lévy, 1951, rééd. 1974, p. 491-505

- Jeffrey Herf, L'Ennemi Juif, p. 240.

- Jeffrey Herf, L'Ennemi Juif, pp.241.

- Jeffrey Herf, L'Ennemi Juif, pp. 237-238.

- Jeffrey Herf, L'Ennemi Juif, p.240.

- Jeffrey Herf, L'Ennemi Juif, p.189-190 (illustrations).

- Alfred Wahl, L'Allemagne de 1918 à 1945, Armand Colin, 1999, p. 37

- Ian Kershaw, Hitler, tome 1, p. 210

- Mein Kampf, p. 208

- (de) Walther Hofer, Der Nationalsozialismus - Dokumente 1933-1945, N° 172, coll. Bücher des Wissens, éd. Fischer Bücherei, Frankfurt-am-Main, 1957, 398 pages : p. 61 : « Gesetz gegen die Neubildung von Parteien, vom 14. Juli 1933. Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird : §1. In Deutschland besteht als einzige politische Partei die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei. §2. Wer es unternimmt, den organisatorischen Zusammenhalt einer anderen politischen Partei aufrechtzuerhalten oder eine neue politische Partei zu bilden, wird, sofern nicht die Tat nach anderen Vorschriften mit einer höheren Strafe bedroht ist, mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit Gefängnis von sechs Monaten bis zu drei Jahren bestraft. Berlin, den 14. Juli 1933. - Der Reichskanler : Adolf Hitler - Der Reichsminister des Innern : Frick - Der Reichsminister der Justiz : Dr Gürtner»

- la loi n° 1 du Conseil de contrôle allié du 20 septembre 1945 portant abrogation du droit nazi

- Texte intégral en allemand

- Mon Combat, p. 314

- « Naturellement, ces derniers ne manquèrent pas de nous attaquer avec la plus grande violence, mais seulement avec la plume, comme il fallait s'y attendre, de la part de telles oies. À vrai dire, ils ne goûtaient pas du tout notre principe : « Nous défendre par la violence contre quiconque nous attaquerait par la violence. »

Ils ne nous reprochaient pas seulement très énergiquement d'avoir le culte brutal du gourdin, mais aussi de manquer de spiritualité. […] Leur lâcheté congénitale ne les exposera jamais à un tel danger. Car ils ne travaillent pas dans la mêlée bruyante, mais dans le silence du cabinet. » (Mon Combat p. 190) - Points 8 et 23 du Programme en 25 points.

- Dans Mein Kampf, Hitler justifie le choix du rouge par le souci de ne pas laisser le monopole de cette couleur ardente au seul Parti communiste

- Götz Aly, Comment Hitler a acheté les Allemands. Le IIIe Reich, une dictature au service du peuple, Flammarion, 2005.

- Ian Kershaw, Qu'est-ce que le nazisme ? Problèmes et perspectives d’interprétation, Gallimard, coll. « Folio », 1992, p. 270.

- Johann Chapoutot, Le national-socialisme et l'Antiquité, PUF, , 544 p. (ISBN 978-2-13-056645-8)

- Denis Nerincx, L'higoumène Théodor (ISBN 967-2-23209-125-3[à vérifier : ISBN invalide]), p. 13

- George L. Mosse, Nazi Culture; Intellectual, Cultural, and Social Life in the Third Reich, Schocken Books, New York, 1981, p. 57

- Hans Günther, Les peuples de l'Europe (1927), Editions du Lore, 2005

- Alfred Rosenberg, Le Mythe du XXe siècle, Deterna, 2005 (réédition 1930), ISBN 2-913044-21-2, p. 42.

- Bendersky, Joseph W. A History of Nazi Germany: 1919-1945. 2nd ed. Burnham Publishers, 2000. p. 72.

- Bendersky, Joseph W. A History of Nazi Germany: 1919-1945. 2nd ed. Burnham Publishers, 2000. pp. 58-59

- Overy, R.J., The Dictators: Hitler's Germany and Stalin's Russia, W. W. Norton & Company, Inc., 2004. p. 399

- Overy, R.J., The Dictators: Hitler's Germany and Stalin's Russia, W. W. Norton & Company, Inc., 2004. p. 403.

- Overy, R.J., The Dictators: Hitler's Germany and Stalin's Russia, W. W. Norton & Company, Inc., 2004. p. 230.

- Hitler's Piano Player: The Rise and Fall of Ernst Hanfstaengl: Confidant of Hitler, Ally of FDR, New York, New York: Carroll and Graf Publishers, 2004. p. 284.

- ROvery, R.J., The Dictators: Hitler's Germany and Stalin's Russia, W. W. Norton & Company, Inc., 2004. p. 402.

- Overy, R.J., The Dictators: Hitler's Germany and Stalin's Russia, W. W. Norton & Company, Inc., 2004. p. 402

- Nyomarkay, Joseph, Charisma and Factionalism in the Nazi Party, Minnesota University Press, 1967. p. 132

- Nyomarkay, Joseph, Charisma and Factionalism in the Nazi Party, Minnesota University Press, 1967. p. 130

- Nyomarkay, Joseph, Charisma and Factionalism in the Nazi Party, Minnesota University Press, 1967. p. 133

- Read, Anthony, The Devil's Disciples: Hitler's Inner Circle, 1st American ed. New York, New York: W. W. Norton & Company, 2004. p. 142

- (en) Henry Friedlander. The Origins of Nazi Genocide: From Euthanasia to the Final Solution. Chapel Hill, North Carolina, USA: University of North Carolina Press, 1995. Pp. 5.

- Nazisme et handicap : la mémoire des victimes - Yanous !

- L'extermination des malades mentaux et des handicapés : les premières chambres à gaz - Mémoire juive et éducation, site de Dominique Natanson

- « Étymologie de Shoah », sur Larousse (consulté le )

- Michel Mourre, Dictionnaire d'Histoire Universelle, 1968.

- Hitler 1889-1936 : Hubris, Ian Kershaw, Flammarion, 1999, p 395

- Peter Viereck écrit ainsi dans Conservatism Revisited page 70: « Jahn's organized gangs, praised by a contemporary nationalist as 'the Storm Troopers' of a future nationalist seizure of power, roamed the streets molesting citizens who looked 'un-German'. »

- Joseph W. Bendersky, A history of Nazi Germany: 1919-1945, Rowman & Littlefield, 2000, p. 40, extrait en ligne

- Joseph W. Bendersky, A history of Nazi Germany: 1919-1945, Rowman & Littlefield, 2000, p. 19, extrait en ligne, Rowman & Littlefield, 2000, page 19

- Kershaw p93

- Aloïs Schumacher, « National-socialisme et mouvement ouvrier » in Françoise Knopper et alii, Le National-socialisme : une révolution ?, éd. Presses universitaires du Mirail, 1997, p. 148, extrait en ligne

- Aloïs Schumacher, « National-socialisme et mouvement ouvrier », op.cit., 1997, p. 145, extrait en ligne

- Hitler, le 28 juin 1922, rapporté par Jacques Georgel, Les eurodictatures, éd. Apogée, 1999, p. 32

- Ian Kershaw, Qu'est-ce que le nazisme ? Problèmes et perspectives d’interprétation, Gallimard, coll. « Folio », 1992, pages 56-94.

- Joseph W. Bendersky, A history of Nazi Germany: 1919-1945, Rowman & Littlefield, 2000, p. 40, extrait en ligne

- Ian Kershaw, Hitler, Penguin Books, 2009, page 201

- Richard J. Evans, The Coming of the Third Reich, Penguin Books, 2004, page 244

- Timothy Scott Brown, op.cit., 2009, p. 53, extrait en ligne

- Karl Dietrich Bracher, Hitler et la dictature allemande : naissance, structure et conséquences du national-socialisme, éd. Complexe, 1995, p. 292, extrait en ligne

- Joseph W. Bendersky, A history of Nazi Germany: 1919-1945, Rowman & Littlefield, 2000, pages 40-41

- « In reality, Hitler's "social idea" was simplistic, diffuse and manipulative. It amounted to little more than what he had told his bourgeois audience in Hamburg : winning the workers to nationalism, destroying marxism and overcoming the division between nationalism and socialism through the creation of a nebulous "national community" (Volksgemeinschaft) based on racial purity and the concept of struggle. The fusion of nationalism and socialism would do away with the class antagonism between an nationalist bourgeoisie and Marxist proleratiat (both of which had failed in their political goals). This would be replaced by a "community of struggle", where nationalism and socialism would be united, where "brain" and "fist were reconciled and where - denuded of Marxist influence - the building of a new spirit for the great future struggle of the people would be undertaken. Such ideas were neither new, nor original. And ultimately, they rested not on any modern form of socialism, but on the crudest and most brutal version of nineteenth-century imperialist and social-Darwinistic notions. Social welfare in the trumpeted "national community" did not exist for its own sake, but to prepare for external struggle, for conquest "by the sword" », Ian Kershaw, Hitler, Penguin Books, 2009, pages 181-182

- « He was never a socialist. In a speech of 1927 that the Ruhr tycoon Emil Kirdorf (1 847-1938) distributed among his fellow industrialists, Hitler said "Highest nationalism is essentially identical with the highest concern about the people, and highest socialism is identical with the highest form of love of people and fatherland". Socialism and dationalism were for him interchangeable terms, the usage of which depended on the social group he addressed. » Hajo Holborn, A history of modern Germany, 1840-1945, Princeton University Press, 1982, page 719, extrait en ligne

- Eric Hobsbawm, L’Âge des extrêmes. Histoire du court XXe siècle, 1914-1991, éd. Complexe, 2003, p. 203-204.

- Helmut Berding, Histoire de l'antisémitisme en Allemagne, éd. MSH, 1991, p. 236.

- Harold J. Gordon, Hitler and the Beer Hall Putsch, Princeton, Princeton University Press, 1972, p. 194-205.

- Notamment en relation avec la Sopade (Françoise Knopper, Gilbert Merlio et Alain Ruiz, Le National-socialisme : une révolution ?, éd. Presses universitaires du Mirail, 1997, p. 233, extrait en ligne), direction extérieure en rupture après que certains dirigeants du SPD eurent tenté la conciliation avec les nazis.

- Gilbert Badia, Ces Allemands qui ont affronté Hitler, éd. de l'Atelier, 2000 pp. 252 et suiv., extrait en ligne.

Annexes

- Ouvrages notables parmi lesquels le nazisme a puisé ses racines

- Arthur de Gobineau, Essai sur l'inégalité des races humaines (1855)

- Houston Stewart Chamberlain, Genèse du XIXe siècle (1899)

- Georges Vacher de Lapouge, l'Aryen et son rôle social (1899)

- Madison Grant, Le décès de la grande race (1916)

- Hans Friedrich Karl Günther, Rassenkunde des deutschen Volkes (1922) et Rassenkunde Europas (1924)

- Ouvrages notables des théoriciens du IIIe Reich

- Adolf Hitler, Mein Kampf, (1924)

- Dietrich Eckart, Ein Vermächtnis, (1928)

- Richard Walther Darré, Das Bauerntum als Lebensquell der Nordischen Rasse (1929)

- Alfred Rosenberg, Le Mythe du XXe siècle, (1930)

- Joseph Goebbels, Wesen und Gestalt des Nationalsozialismus, (1934)

(Voir aussi Pangermanisme, Nihilisme allemand, Mysticisme nazi.)

Bibliographie

- Hanania Alain Amar, Thierry Feral, Michel Gillet, J. Maucourant, Penser le nazisme, L'Harmattan, Paris, 2007.

- Hanania Alain Amar, Les Savants fous. Au-delà de l'Allemagne nazie, L'Harmattan, Paris, 2007.

- Thierry Feral avec post face de Hanania Alain Amar, Suisse et nazisme, L'Harmattan, Paris, 2005.

- Thierry Feral, Le nazisme en dates, L'Harmattan, Paris, 2011.

- Hannah Arendt, Les Origines du totalitarisme.

- Pierre Ayçoberry, La Question nazie, Les interprétations du national-socialisme, 1922-1975, Seuil, coll. « Points Histoire », 1979, 314 p.

- Daniel Guérin, La Peste brune, éditions Spartacus, 1996.

- Friedrich Hayek, La Route de la servitude.

- Jeffrey Herf, L'Ennemi juif - La propagande nazie, 1939-1945, traduit de l'anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat, Calmann-Levy, Paris, 2011 (édition française), ISBN 978-2-7021-4220-2.

- Ian Kershaw, Qu'est-ce que le nazisme ?, Folio histoire, réédition 2003, (ISBN 978-2-07-040351-6).

- Nicos Poulantzas, Fascisme et dictature. La IIIe Internationale face au fascisme, Paris, 1970.

- Enzo Traverso, Le Totalitarisme. Le XXe siècle en débat, Points, Le Seuil, Paris, 2001.

- Enzo Traverso, La violence nazie : Essai de généalogie européenne, La Fabrique, 190p., 2003.

- Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme - 1933-1945, traduit de l'anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Payot, 1987.

- Philippe Burrin, Fascisme, nazisme, autoritarisme, Paris, coll. « Points Histoire », éditions du Seuil, Paris, 2000.

Articles connexes

Idéologie

Histoire

- Adolf Hitler

- Nazisme et autodafé

- Chronologie du Troisième Reich

- Collaboration dans l'Europe occupée par les nazis

- Croix gammée

- Heinrich Himmler

- Joseph Goebbels

- Liste de résistants allemands au nazisme

- Parti ouvrier allemand (DAP, premier nom du NSDAP)

- Parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP)

- Réseaux d’exfiltration nazis

- Résistance allemande au nazisme

- Politique étrangère du Troisième Reich

- Politique étrangère du Troisième Reich avec le Moyen-Orient

- Troisième Reich

Crimes du nazisme

- Shoah

- Shoah par balles

- Camps de concentration nazis

- Liste des camps de concentration nazis

- Système de marquage nazi des prisonniers

- Eugénisme sous le nazisme

- Porajmos

- Programme Aktion T4

- Témoins de Jéhovah sous le IIIe Reich

Liens externes

- Textes sur le nazisme (idéologies ...), Cliotexte.

- « Le nazisme : controverses et interprétations » par Enrique Leon, 2001.