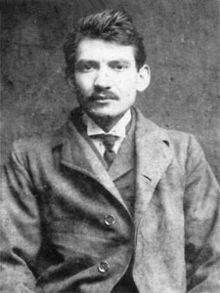

Marius Jacob

| Nom de naissance | Alexandre Marius Jacob |

|---|---|

| Naissance |

Marseille (France) |

| Décès |

(à 74 ans) Reuilly (France) |

| Nationalité | Français |

| Activité principale |

Alexandre Marius Jacob dit Marius Jacob (Marseille, – Reuilly, ) est un anarchiste illégaliste français.

Cambrioleur ingénieux et doté d'un certain sens de l'humour, capable de générosité à l'égard de ses victimes, il fut, entre autres « illégaux » de la Belle Époque, l'un des modèles dont Maurice Leblanc s'inspira pour créer le personnage d'Arsène Lupin.

Une dure formation à la vie

D’origine alsacienne, Marius Jacob naît dans le quartier du Vieux-Port à Marseille le [1] dans un milieu prolétaire. Son père a fui sa région devenue allemande et est cuisinier dans les paquebots des Messageries maritimes, puis boulanger ; sa mère, très aimante, est alors mineure. À l'époque, Marseille est une ville en plein développement, très populaire et fortement cosmopolite ; elle est marquée par des conflits sociaux très violents. Ses parents s'installent rapidement dans un deux pièces, sans eau ni électricité, rue Jobin, dans le quartier de la Belle de Mai[2]. En manque d'aventures, le boulanger boit et reporte sur son fils unique ses rêves de grand large[3]. Après une enfance calme et heureuse, grand lecteur de Jules Verne, Marius s'engage à douze ans (dès qu'il a obtenu son certificat d'études) comme mousse puis apprenti timonier pour un voyage qui le mène jusqu'à Sydney où il choisit de déserter. Au cours de ses services sur au moins huit navires, il aura connu le haut (la « jet set » du premier pont) et le bas (les marins aux désirs desquels il se refuse, les bagnards, voire les esclaves transportés dans les cales) de la société. Il dira, lors du procès d'Amiens : « J'ai vu le monde ; il n'est pas beau »[4]. Après un bref épisode de piraterie, à laquelle il renonce par rejet des méthodes qu'il juge d'une trop grande cruauté (le massacre d'un équipage), et des tentatives de cabotage, il revient à Marseille en 1897 et abandonne définitivement la marine, miné par des fièvres qui l'accompagneront toute sa vie. Pourtant il commençait à se former à l'océanographie avec l'espoir de devenir capitaine au long cours. Apprenti typographe, il fréquente les milieux anarchistes et y rencontre Rose avec qui il décide de vivre. Il lit Élisée Reclus, Pierre Kropotkine et Malatesta. Il devient assez vite militant actif et enthousiaste.

Les socialistes parlementaires de cette fin de siècle s'opposent, souvent violemment, aux libertaires du monde ouvrier. D'un côté, les uns se veulent légalistes et tentent de parvenir au pouvoir par les élections, de l'autre les anarchistes pensent que la justice sociale ne se discute pas et qu'elle se prend par la force. Dans l'Europe de la Belle Époque, suivant la répression de la commune de Paris, des révoltés tendant vers l'acte individuel violent pour rendre justice, tuent des rois, des politiciens, des militaires, des policiers, des tyrans, des magistrats un peu partout dans le monde. Des dizaines de militants anarchistes sont emprisonnés et certains guillotinés, pendus, etc. Les libertaires sont traqués, des hommes comme Ravachol sont condamnés à avoir la tête tranchée, mais surtout le terrorisme les rend impopulaires, ce qui nuit à leur cause.

Compromis dans une affaire d'explosifs et quelques menus larcins, Jacob est condamné à six mois de prison et fiché par la police. Cela rend sa réinsertion très difficile : chaque fois qu'il trouve un travail, la police se présente et contraint son patron à le renvoyer. Il va alors choisir « un illégalisme pacifiste » . Adepte de la théorie anarchiste de la « reprise individuelle », il se détourne de la stratégie de la bombe et décide de devenir cambrioleur.

Le , un commissaire de police et deux inspecteurs se présentent chez un commissionnaire au mont-de-piété de Marseille. L'accusant du recel d'une montre, ils l'arrêtent, après avoir dressé durant trois heures, sur papier à en-tête de la Préfecture de police, l'inventaire de tout le matériel en dépôt, qu'ils confisquent comme pièces à conviction. L'homme est emmené menotté au Palais de Justice tandis que les trois individus s'esquivent, emportant un butin d'environ 400 000 francs. Les policiers n'étaient autres que Jacob et deux compères. La France entière en rit[réf. nécessaire].

L'anarchiste qui inspira Maurice Leblanc

Marius Jacob est arrêté à Toulon le . Pour éviter cinq années de réclusion, il simule la folie : il prétend avoir des hallucinations dans lesquelles il est agressé par des jésuites. Le , il s'évade avec la complicité d'un infirmier de l'asile d'Aix-en-Provence et se réfugie à Sète chez l'anarchiste Georges Sorel avant de s'installer au 18 de la rue de la République à Montpellier où il prend en gérance une quincaillerie au nom de sa maîtresse, Rose Roux. Il peut ainsi sans attirer les soupçons se faire livrer des mécanismes de coffres-forts de toutes marques pour en étudier les serrures et s'entraîner à les crocheter, activité dont il devient un expert (toute sa vie d'ailleurs il se lança en autodidacte dans des études diverses, les approfondissant jusqu'à devenir chaque fois un spécialiste de la question[5]). C'est à cette époque qu'il organise sa bande, nommée « les Travailleurs de la nuit ». Les principes en sont simples : on évite à tout prix de verser le sang, sauf pour protéger sa vie et sa liberté, et uniquement des policiers ; on ne vole que les métiers que l'on juge représentants et défenseurs de l'ordre social jugé injuste, les patrons, les juges, les militaires, le clergé, jamais les professions utiles : architectes, médecins, artistes, enseignants, etc. Un pourcentage de l'argent volé est reversé à la cause anarchiste et aux camarades dans le besoin, ce qui n'ira évidemment pas sans poser des problèmes. Il évite de travailler avec les anarchistes idéalistes comme avec la pègre, très réactionnaire en général, choisissant comme complices des déclassés, illégalistes comme lui.

L'astuce de Marius Jacob paraît sans limite[non neutre]. Pour voir si les personnes qu'il projette de cambrioler sont chez elles, il coince des morceaux de papier dans leurs portes et passe le lendemain vérifier s'ils sont toujours en place ; c'est, de plus, un as du déguisement qui opère sous un nombre important de pseudonymes. Mais sa plus belle invention[non neutre] est « le coup du parapluie[6] » : un trou dans le plancher de l'appartement du dessus, un parapluie fermé glissé dans le trou, ouvert ensuite par un système de ficelles, pour récupérer les gravats lorsque ses complices agrandissent le plafond et éviter le bruit de leur chute. Il lui arriva de refermer les portes par un de ses mécanismes de ficelles et de morceaux de bois, de manière à faire croire qu'il était toujours à l'intérieur ; il assista une fois de la terrasse d'un café à un assaut en règle donné à une maison pillée dans la nuit[7].

On voit que son humour se donne libre cours également : il signe ses forfaits d'une carte au nom d'Attila ; il y laisse parfois des mots, comme « Dieu des voleurs, recherche les voleurs de ceux qui en ont volé d'autres. » (Rouen, église Saint-Sever, nuit du 13 au ). Il fait parfois preuve d'une classe inattendue dans ce milieu : cambriolant la demeure d'un capitaine de frégate, Julien Viaud, il s'aperçoit soudain qu'il s'agit de Pierre Loti, remet tout en place et laisse un de ses fameux mots : « Ayant pénétré chez vous par erreur, je ne saurais rien prendre à qui vit de sa plume. Tout travail mérite salaire. Attila. - P.S. : Ci-joint dix francs pour la vitre brisée et le volet endommagé. »[8]

Bien qu'il l'ait toujours nié, Maurice Leblanc s'inspira probablement en partie de lui pour créer, en 1905, son personnage d'Arsène Lupin[réf. nécessaire].

On estime que, avec des groupes de deux à quatre personnes, il commet entre 1900 et 1903 de 150 à 500 cambriolages, à Paris, en province (« Je faisais de la décentralisation ») et même à l'étranger (en Espagne où il projette de dérober la statue en or de saint Jacques à Compostelle, en Italie, en Belgique et on le signale même au Maghreb). Il met au point une pratique systématique et organisée du vol, le fait passer du stade artisanal au niveau industriel : il a divisé la France en trois zones, explique au président du tribunal d'Amiens qu'il pratique le « déplacement de capitaux ». Par ailleurs il met au point un système de recyclage, s’alliant avec des métallurgistes et évidemment divers receleurs. Et surtout il en fait une arme politique. Il garde pour lui juste de quoi vivre, mangeant à la soupe populaire, et offre le produit de ses cambriolages à la cause, subventionnant largement la presse libertaire. Mais, s'il est un organisateur, il n'est pas un meneur, il lui manque pour cela le goût du pouvoir, lui qui refuse l'autorité[réf. nécessaire].

Le , une opération menée à Abbeville tourne mal. Après avoir tué un agent et blessé grièvement un autre[9] et s'être enfuis, Jacob et ses deux complices sont arrêtés le 22 avril 1903[10]. Sa bande est démantelée et il est jugé deux ans plus tard à Amiens pour 156 affaires. La ville est en état de siège, hantée par les anarchistes qui tentent d'influencer le jury par des menaces. Jacob fait du procès une tribune pour ses idées, étonnant par sa truculence, son sens de la répartie, son idéalisme et son éloquence : « Je n'ai ni feu, ni lieu, ni âge, ni profession. Je suis vagabond, né à Partout, chef-lieu Nulle-part, département de la Terre. »[réf. nécessaire] ; « Vous savez maintenant qui je suis : un révolté vivant du produit de ses cambriolages. » ; « Le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend. »[réf. nécessaire]

Il réplique au président du tribunal qui lui demandait pourquoi, lors d'un cambriolage, il avait volé un diplôme de droit sans valeur marchande : « Je préparais déjà ma défense. » Au président qui essaie de lui décrire un cambriolage, il répond : « Monsieur le président, vous faites erreur. Pour envoyer les gens au bagne ou à l’échafaud, vous êtes compétent. Je n'en disconviens pas, mais en matière de cambriolage, vous n'y entendez rien. Vous ne m’apprendrez pas mon métier. » Comme il n'est pas accusé du meurtre, il échappe à la guillotine, mais est condamné à perpétuité au bagne de Cayenne[11], où il arrive le 13 janvier 1906 sous le numéro 34777. Il parlera à propos du bagne de « guillotine sèche. »

Le bagne et le retour à la vie

Du bagne, où l'espérance de vie est de cinq ans et d'où de toute façon on ne revient pas[12], il entretient une correspondance codée avec sa mère Marie, qui ne l'abandonna jamais. Contrairement à la plupart des déportés il ne boit pas, ne joue pas et ne pratique pas l'homosexualité[réf. nécessaire]. Il tente de s'évader dix-huit fois et, face à une administration pénitentiaire qui cherche à le détruire, il doit à son intelligence (il étudie le droit pour venir en aide à ses compagnons… ainsi qu'à lui-même) et à son énergie de rester incorruptible et inentamé sur le plan moral ; en revanche ses forces physiques sont gravement atteintes, les conditions d'internement aux îles du Salut étant extrêmement dures[13]. Il tente plusieurs fois de s'évader, avec plusieurs méthodes : envoi d'un revolver dans une boîte de sardines ; tentative de vol d'armes ; confection de flotteurs ou construction d'un radeau. Plus original : il retourne une guérite pour s'en servir d'embarcation ; il avale des cachets d'un produit qui provoque une mort apparente avec l'idée de faire jeter son pseudo-cadavre à la mer. En tout, sur ses 18 ans au bagne, il en passe 11 en cellule. Il lit énormément. Il s'entretient longuement avec Albert Londres et aide un médecin, le docteur Louis Rousseau, dont il s'est fait un ami, à rédiger un livre dénonçant les horreurs du bagne[14].

Revenu en métropole à la suite de la campagne contre le bagne lancée par Albert Londres, il est finalement libéré en 1927. Il est remis sur pied dans un hôpital, et travaille au Printemps, puis se fait marchand ambulant dans le Val de Loire et en Touraine. Il s'installe à Reuilly dans l'Indre avec sa compagne Paulette de quinze ans sa cadette et sa mère[15] (sa première compagne Rose est morte pendant son séjour à Cayenne). Il se sent bien dans le milieu forain car ce dernier est, sinon ouvert à l'anarchisme théorique, du moins proche de sa générosité. Il fait écrire « Chez Marius » (son deuxième prénom) sur son barnum, parce que ça fait moins de lettres qu'Alexandre et que c'est donc moins cher[16].

En 1929, Jacob se présente dans les locaux du journal Le Libertaire dirigé par Louis Lecoin. Les deux hommes se ressemblent et se lient d'amitié. Si Jacob ne reprend pas ses activités lucratives, il s'investit dans la propagande. Après les combats de soutien pour les objecteurs de conscience et ceux pour Sacco et Vanzetti, les libertaires apportent leur soutien pour empêcher l'extradition de Durruti promis à l'exécution capitale en Espagne.

En 1936, il va à Barcelone, semble-t-il dans l'espoir de s'y rendre utile à la Confédération Nationale du Travail espagnole (CNT), mais comprenant que c'est sans espoir, il revient sur les marchés du centre de la France, et achète en 1939 une maison à Reuilly, « Le pays où il ne se passe jamais rien »[réf. souhaitée]. Il s'y marie en 1939. Il semble qu'il ait laissé un bon souvenir aux habitants de la commune : sa maison et sa tombe y font aujourd'hui partie des sites à visiter[17]. En octobre 2004, une impasse est baptisée à son nom, une exposition lui est consacrée à l'Office du tourisme en novembre et un musée Marius Jacob est ouvert en 2012[18],[19].

S'il ne s'engage pas dans la Résistance (il y eut peu de réseaux anarchistes, même si certains libertaires, essentiellement espagnols, participèrent au mouvement de libération), les partisans savent pouvoir trouver refuge chez lui. Après la mort de sa mère (1941) et de sa femme (1947, d'un cancer), il vieillit entouré d'amis et de camarades de discussion (Pierre-Valentin Berthier, écrivain anarchiste et sa femme, Jean Maitron, auteur du Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, R. Treno, le directeur du Canard enchaîné, et bien d'autres), ne renonçant jamais ni à sa verve, ni à ses opinions, ni à ses provocations d'homme libre (devant payer un impôt pour son chien, il réclame une carte d'électeur pour ce dernier, qui « n'a jamais menti, jamais été ivre. Aucun de vos électeurs ne peut en dire autant[réf. souhaitée] »).

Le suicide

En 1953, il rencontre un couple de jeunes enseignants, Robert et Josette. Une profonde amitié naît entre les deux hommes, et Jacob s'éprend de la jeune femme, à qui il accorde une année, malgré sa décision d'en finir avec la vie maintenant que son corps le lâche.

Le , il organise un goûter pour neuf enfants pauvres de la commune puis[réf. nécessaire], après les avoir ramenés chez eux en voiture et en klaxonnant, il s'empoisonne. Il se fait à lui et à son vieux chien, Négro, une injection de morphine après avoir bouché les orifices de la pièce et bloqué le tirage d'un poêle à charbon, laissant le dernier de ses fameux mots : « (...) Linge lessivé, rincé, séché, mais pas repassé. J'ai la cosse. Excusez. Vous trouverez deux litres de rosé à côté de la paneterie. À votre santé. »[20].

Œuvres

- Marius Jacob, Travailleurs de la nuit, Paris, L'Insomniaque, , 157 p. (ISBN 2-908744-50-3)

- Marius Jacob, Extermination à la française - lettres de prison et du bagne à sa mère, Paris, L'Insomniaque, (ISBN 2-908744-36-8)

- Marius Jacob, Écrits, Paris, L'Insomniaque, , 846 p. (ISBN 2 908744 67 8)

Textes

- Souvenirs d’un révolté, texte intégral.

- Pourquoi j’ai cambriolé, Germinal, 19 mars 1905, texte intégral.

Bibliographie

- André Mahé (sous le pseudonyme d'Alain Sergent), Un anarchiste de la Belle Époque : Alexandre Jacob, Paris, Le Seuil, coll. « Les 400 coups », 1950, 207 p. Réédition : Un anarchiste de la Belle Époque : Alexandre Marius Jacob, Saint-Georges d'Oléron, Les Éditions libertaires, 2005, 185 p., (ISBN 2-914980-17-5).

- Bernard Thomas, Jacob, Alexandre Marius, dit Escande, dit Attila, dit Georges, dit Bonnet, dit Féran, dit Trompe la Mort, dit le Voleur, Paris, Claude Tchou, 1970, 375 p. Réédition : Les Vies d'Alexandre Jacob (1879-1954), mousse, voleur, anarchiste, bagnard..., Paris, Fayard-Mazarine, 1998, 365 p., (ISBN 2-86374-293-0).

- Jean-Marc Berlière, « Alexandre Jacob, gentleman cambrioleur », L'Histoire, no 127, , p. 18-24.

- Dominique Kalifa, « Illégalisme et littérature, le cas Arsène Lupin », Cahiers pour la littérature populaire, no 13, 1991, p. 7-21.

- William Caruchet, Marius Jacob l'anarchiste cambrioleur, Paris, Séguier, 1993, 337 p., (ISBN 2-84049-009-9), [compte rendu en ligne]. Réédition : Paris, Nouvelles Éditions Séguier, 2003.

- (it) Diego Farina, Alexandre Marius Jacob, La vera storia di Arsene Lupin, Bevivino, 2005, (ISBN 88-88764-54-2).

- Colombe de Dieuleveult, « Alexandre Jacob, forçat anarchiste en Guyane : politique ou droit commun ? », Justice et détention politique. Le régime spécifique de la détention politique, Criminocorpus, 2013, texte intégral

- Isabelle Demangeat, « Le dernier jour d'un justicier », La Nouvelle République, 28 août 2013, texte intégral.

- Jean-Marc Delpech, Alexandre Jacob, l'honnête cambrioleur. Portrait d'un anarchiste (1879-1954), Lyon, Atelier de création libertaire, 2008, 542 p., (ISBN 978-2-35104-022-5), [présentation en ligne].

- Jean-Marc Delpech, Voleur et anarchiste - Alexandre Marius Jacob, Nada éditions, 2015, présentation en ligne.

Bande dessinée

- Gaël Henry (dessins), Vincent Henry (scénario), Alexandre Jacob - Journal d’un anarchiste cambrioleur, Éditions Sarbacane, (ISBN 978-2-84865-838-4), 2016, notice Historia[21].

Documents vidéos

- Laurent Termignon, Thomas Turner, Alexandre Marius Jacob: Pourquoi j'ai cambriolé, 26 min., Sopremo Productions, 2009, notice, voir en ligne.

- Michel Mathurin, Hors les lois et la servitude, 77 min., Atelier du soir, 2012, notice, bande-annonce.

Spectacle

- Maurice Frot, Alain Meilland, Les Travailleurs de la nuit, Printemps de Bourges, 1979, notice.

- Alexandre Marius Jacob - 34777, anarchiste, cambrioleur, bagnard, intervention théâtrale de la Compagnie Catamavra, 2015, présentation.

Notices

- Dictionnaire des anarchistes, « Le Maitron » : notice biographique.

- Dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social, « Le Maitron » : notice biographique.

- L'Éphéméride anarchiste : notice biographique.

- Centre International de Recherches sur l'Anarchisme (Lausanne) : notice bibliographique.

- Fédération internationale des centres d'études et de documentation libertaires : carte postale.

- Alexis Danan, Alexandre Jacob, nécrologie, Le Monde libertaire, novembre 1954, lire en ligne.

Articles connexes

Liens externes

- Collectif libertaire Marius Jacob

- Sur le site de l'office de Tourisme de Reuilly

- Bande dessinée à propos de Jacob

Notes et références

- acte no 22 du 29/7/1879.

- William Caruchet, Marius Jacob, Séguier, , p. 31.

- Patrick Pesnot, Inconnus célèbres. Les héros de roman ont vraiment existé, Albin Michel, , p. 56.

- François Thomazeau, Marseille, une biographie, Stock, , p. 133.

- William Caruchet, op. cité, p.90.

- Il se suicide en 1954 alors que Jules Dassin tourne une reconstitution quasi documentaire du coup du parapluie, dans son film Du rififi chez les hommes.

- William Caruchet, Marius Jacob, Séguier, , p. 117-118.

- William Caruchet, op. cité, p.94.

- Cette fusillade eut lieu à la gare de Pont-Rémy : cf. M. Agache-Lecat, Abbeville d'autrefois, Abbeville, Paillard, , 240 p., p. 75.

- William Caruchet, op. cité, p. 8.

- Compte rendu du Procès d'Amiens, Jacob, écrits, , p. 740.

- les condamnés doivent purger une double peine de relégation équivalente à la durée de leur condamnation aux travaux forcés, ce qui en pratique interdit le retour en métropole ; voir Bagne#Bagne_en_France.

- Alexandre Marius Jacob, Extermination à la française. Lettres de prison et du bagne à sa mère, Insomniaque, , p. 55.

- Louis Rousseau, Un médecin au bagne, Paris, A. Fleury, , 359 p..

- William Caruchet, op. cité, p. 176.

- Jean-Marc Delpech, Alexandre Jacob, l'honnête cambrioleur. Portrait d'un anarchiste (1879-1954), Atelier de création libertaire, , p. 497.

- « Marius Jacob », sur www.angelfire.com (consulté le ).

- « Alexandre-Marius Jacob a son musée », sur La Nouvelle République, .

- JMD, Faut-il sauver le musée Jacob ?, 7 octobre 2012, texte intégral.

- Alexandre Marius Jacob, A bas les prisons, toutes les prisons, Insomniaque, , p. 76

- A.-L. R., « Alexandre Jacob, l’histoire d’un anarchiste racontée par un Lillois », La Voix du Nord, (lire en ligne).