Concerto pour violon de Brahms

| Concerto pour violon en ré majeur op. 77 | |

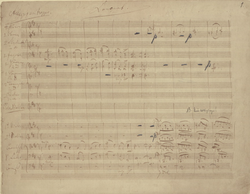

Partition autographe | |

| Genre | Concerto |

|---|---|

| Nb. de mouvements | 3 |

| Musique | Johannes Brahms |

| Durée approximative | env. 39 min |

| Dates de composition | 1878 |

| Dédicataire | Joseph Joachim |

| Partition autographe | Bibliothèque du Congrès Washington |

| Création | |

| Interprètes | Joseph Joachim (violon) Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, Johannes Brahms (dir.) |

| Représentations notables | |

|

|

| modifier |

|

Le Concerto pour violon en ré majeur, op. 77 est une des œuvres du compositeur allemand Johannes Brahms. Pièce majeure du répertoire romantique allemand pour l'instrument, avec celui de Felix Mendelssohn, sa partie de soliste très virtuose, jugée à l'époque presque injouable, donna lieu à des remaniements de la part de son auteur. Réputé de nos jours pour être l'un des concertos pour violon les plus difficiles, il a en effet été conçu par Brahms pour et avec son ami virtuose Joseph Joachim. En quatre mouvements à l'origine (le scherzo lui étant prévu ayant été supprimé pour être réutilisé dans le deuxième concerto pour piano), sa richesse mélodique et sa splendeur orchestrale l'ont élevé au rang des hauts chefs-d'œuvre de la musique viennoise du XIXe siècle. Servi par les plus grands interprètes, de Bronislaw Huberman, qui le joua à 14 ans devant le compositeur, à Jascha Heifetz, en passant par Anne-Sophie Mutter, sa riche discographie témoigne de l'immense popularité dont il jouit dans le monde entier.

Composition

Commencée en 1877, l'œuvre est achevée durant l'été 1878. Composé pour Joseph Joachim, qui a contribué à la genèse de la pièce, le concerto est créé par celui-ci le à Leipzig, accompagné par l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig sous la direction du compositeur. Il suit la forme classique du concerto pour violon, avec deux mouvements rapides encadrant un mouvement lent (aussi connu comme vif lent vif). Le Second concerto pour piano de Brahms (également composé en 1878) compte quatre mouvements et s'écarte, lui, de cette forme. Cependant, Brahms avait à l'origine prévu pour son concerto pour violon un quatrième mouvement (un scherzo). Son pendant reste le Concerto pour violon de Ludwig van Beethoven, également en ré majeur.

Ce concerto fut abondamment critiqué, notamment par Claude Debussy qui le traite de « rocaillerie » et de « monopole de l'ennui », par Gabriel Fauré ou par Édouard Lalo. L'œuvre est particulièrement difficile pour le soliste : lors de sa création, le chef d'orchestre Hans von Bülow l'a qualifié de concerto contre le violon. L'exécution de l'œuvre nécessite environ un peu plus d'une demi-heure. La partition originale, acquise par Fritz Kreisler, est conservée à la bibliothèque du Congrès aux États-Unis.

Orchestration

| Nomenclature du Concerto pour violon |

| Cordes |

| Premiers violons, seconds violons et altos, |

| Bois |

| 2 flûtes et 2 hautbois,

2 clarinettes en la et 2 bassons |

| Cuivres |

| 2 cors en ré, 2 cors en mi et |

| Percussions |

| Timbales |

Analyse

- Premier mouvement

- Allegro ma non troppo, en ré majeur.

L'orchestre commence tout d'abord par introduire deux des trois thèmes principaux dans une première et longue exposition. Puis une cadence introduit le soliste, qui intervient ensuite dans une nouvelle exposition et reprend des thèmes qu'il s’appropriera (tout en y ajoutant sa fougue et sa virtuosité). L'orchestre n’interrompra jamais la « coulée lyrique » du violon. Stylistiquement, l'œuvre se rapproche des concertos de Mozart et du concerto de Beethoven. Brahms réserve au soliste une cadence avant la reprise. Celle-ci n'est pas de sa main et est laissée à l'interprète qui peut choisir entre celles Joachim, Reger, Kreisler ou d'autres.

- Deuxième mouvement

- Adagio, en fa majeur.

Il débute par un prélude où seuls les vents jouent, et où le hautbois expose le thème qui sera ensuite repris par le soliste (Pablo de Sarasate avait d'ailleurs refusé de jouer ce concerto en public, considérant absurde la longueur du thème confié au hautbois dans un concerto pour violon). Le violon s'inscrit dans ce mouvement en le magnifiant, mais le dramatisant parfois. La fin se veut en état d'apesanteur, d'immatérialité douce et sereine.

- Troisième mouvement

- Allegro giocoso, ma non troppo vivace, en ré majeur.

Il débute par un thème en tierces au violon seul qui sont ensuite reprises puis développées par l'orchestre. Brahms se sert abondamment de la musique hongroise (en fait tzigane) pour créer dans ce mouvement une atmosphère de fête et de joie.

Repères discographiques

- Yehudi Menuhin avec Wilhelm Furtwängler et l'Orchestre du festival de Lucerne, Lucerne, 1949 (Tahra, Naxos)[1].

- Hilary Hahn avec Neville Marriner et l'Academy of St Martin-in-the-Fields, 2001

Sources

Liens externes

- Brahms Violin Concerto played by Aija Izaks: Aija Izaks - Violin. Concerto by Johannes Brahms, 1st movement, Aija izaks- Violin. Concerto by J. Brahms, 1st mvt- continued, 2nd mvt- complete and Concerto by J.Brahms- 3rd mvt - continued

- « Concerto pour violon de Brahms » (partition libre de droits), sur le site de l'IMSLP.

Références

- « Rencontre qui tient du miracle pour l'éternité ». Patrick Szersnovicz, Le Monde de la musique, , p. 49.