Opioïde

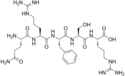

| Peptides opioïdes endogènes | Images moléculaires du squelette |

|---|---|

| Adrénorphine (en) |

|

| Amidorphine (en) |

|

| Casomorphine | |

| DADLE (en) | |

| DAMGO (en) |

|

| Dermorphine | |

| Endomorphine |

|

| Morphiceptine (en) |

|

| Nociceptine (en) |

|

| Octréotide |

|

| Opiorphine |

|

| Tramadol (2 énantiomères) |

|

| TRIMU 5 (en) |

|

Un opioïde est une substance psychotrope de synthèse (fentanyl, héroïne) ou naturelle (opiacés qui agissent sur les récepteurs aux peptides opioïdes) dont les effets sont similaires à ceux de l'opium sans y être chimiquement apparentés. Les opioïdes exercent leurs effets par stimulation directe ou indirecte des récepteurs opiacés, qui sont surtout logés dans les systèmes nerveux central et parasympathique. Les récepteurs de ces organes servent de médiateurs à la fois aux effets bénéfiques et néfastes des opioïdes.

Histoire

En 2017, une enquête réalisée conjointement par différents journaux établit la responsabilité de l’industrie pharmaceutique dans l'épidémie d’opioïdes aux États-Unis. Plus de 200 000 Américains sont morts par overdose de cette substance entre 2000 et 2016. Le nombre de morts annuel est en augmentation constante[1].

En 2018, les États-Unis comptent près de 23 millions d'adultes inactifs entre 25 et 54 ans un nombre croissant d'économistes et de politiques accusent les opioïdes d'être responsables d'une part importante de ce phénomène. Avec 5 % de la population mondiale, le pays consomme 80 % des opioïdes, selon les chiffres du prix Nobel d'économie Angus Deaton. L'épidémie, qui a fait en 2017 près de 72 000 morts par overdose, a aussi frappé le marché du travail, en éloignant de l'emploi des victimes souvent précaires ; selon l'économiste de Princeton Alan Krueger, près d'un quart du déclin de la participation au marché du travail est imputable à la consommation de ces analgésiques ; ses travaux montrent que près de la moitié des hommes de 25 à 54 ans sortis du marché de l'emploi prenait quotidiennement des médicaments contre la douleur, et, dans les deux tiers des cas, des médicaments sur ordonnance[2].

En Europe, la consommation augmente aussi au début du XXIe siècle, bien que dans de moindre proportions. En 2018, 12 millions de Français auraient consommé des opioïdes (dont 11 millions de consommateurs d'opioïdes « faibles »). Les conséquences sont similaires : il y a alors plus d'overdoses par médicaments opioïdes que par l'usage de drogues illégales, ce qui conduit d'après l'Observatoire français des médicaments antalgiques à une moyenne d'au moins quatre décès par semaine en France[3].

Liste

- Alfentanil

- Aniléridine (en)

- Buprénorphine

- Butorphanol

- Carfentanil

- Codéine

- Diamorphine (héroïne)

- Dextropropoxyphène

- Enképhalines

- Endorphines

- Fentanyl

- Héroïne

- Hydrocodone

- Hydromorphone

- Lopéramide

- Méthadone

- Morphine

- Nalbuphine

- Oxycodone

- Oxymorphone

- Pentazocine

- Péthidine (mépéridine)

- Propoxyphène

- Rémifentanil

- Sufentanil

- Tramadol

Notes et références

- « Épidémie d’opioïdes aux États-Unis : l’industrie pharmaceutique au banc des accusés », Courrier international, (lire en ligne, consulté le )

- La crise des opioïdes, un défi pour le marché du travail américain, Les Échos, 31 août 2018.

- « Décès liés aux opioïdes: «En France, on a plus d’overdoses chez les patients douloureux chroniques que chez les usagers de drogue» », sur 20minutes.fr, (consulté le ).

Bibliographie

- Marcel Garnier, Valéry Dellemare, Jean Dellemare, Thérèse Dellemare et al., Dictionnaire des termes de médecine, Paris, Maloine, , 26e éd., 991 p. (ISBN 978-2-224-02681-3, OCLC 859950775, BNF 37115504).

- Dale Purves, George J. Augustine, Fitspatrick David, W. C. Hall, Lamantia, Anthony Samuel, James O. McNamara et al., Neurosciences, Bruxelles, De Boeck, coll. « Neurosciences & cognition », , 4e éd. (ISBN 978-2-804-16326-6, BNF 42466967).