USB

Le terme anglais Universal Serial Bus ou USB (en français bus universel en série) est une norme relative à un bus informatique en série qui sert à connecter des périphériques informatiques à un ordinateur ou à tout type d'appareil prévu à cet effet (tablette, smartphone, etc.). Le bus USB permet de connecter des périphériques à chaud (quand l'ordinateur est en marche) et en bénéficiant du Plug and Play qui reconnaît automatiquement le périphérique[N 1]. Il peut alimenter les périphériques peu gourmands en énergie (clé USB, disques SSD, etc.).

La version 1.0 de l'USB est apparue en [1], ce connecteur s'est généralisé dans les années 2000 pour connecter souris, clavier d'ordinateur, imprimantes, clés USB et autres périphériques sur les ordinateurs personnels.

Les performances de l'USB, notamment concernant les débits, se sont grandement améliorées au fil des versions : de 1,5 Mbit/s pour la version 1.0 à 10 Gbit/s théoriques pour la version 3.1 Gen 2.

Évolution de la norme USB

L’USB a été conçu au milieu des années 1990 afin de remplacer les nombreux ports externes d’ordinateurs (port parallèle, port série, port SCSI, etc.), spécialisés (ports clavier PC DIN, puis PS/2 mini-DIN, port souris) et incompatibles les uns avec les autres. Des versions successives de la norme ont été développées au fur et à mesure des avancées technologiques, chacune étant vouée à remplacer les précédentes par leur performance. Une clé de cette généralisation tient au fait que de simples puces de faible coût gèrent en temps réel toute la logique de sérialisation et de partage — de complexité, croissante au fil des versions — de l'USB[2].

USB 1.0 et USB 1.1

En , la première version de la norme, l'USB 1.0, est spécifiée par sept partenaires industriels (Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC et Northern Telecom) mais elle reste théorique et n'a pas vraiment été appliquée par manque de composants.

Il faut attendre la seconde version de la norme en , intitulée USB 1.1, pour que l'USB commence à être effectivement utilisé[3]. Ce que nous appelons couramment USB 1 est donc en réalité de l'USB 1.1.

L'USB 1.1 apporte des corrections à la norme 1.0 et définit également deux vitesses de communication :

- le mode lent (en anglais Low Speed) a un débit de 1,5 Mbit/s. Il permet de connecter des périphériques qui ont besoin de transférer peu de données, comme les claviers et souris ;

- le mode pleine vitesse (en anglais Full Speed) débite à 12 Mbit/s. Il est utilisé pour connecter des imprimantes, scanners, disques durs, graveurs de CD et autres périphériques ayant besoin de plus de rapidité. Néanmoins, il est insuffisant pour beaucoup de périphériques de stockage de masse (ce mode permet la vitesse « 10 X » des CD).

En , avec la sortie de l'iMac G3, Apple est le premier[4] constructeur à proposer un appareil disposant uniquement de ports USB en remplacement des ports d'ancienne génération, ce qui a fait décoller[4] le marché des périphériques USB.

USB 2.0

En est publiée la norme USB 2.0, qui optimise l'utilisation de la bande passante[3], avec un débit théorique de 480 Mbit/s, baptisé « Haute vitesse » (en anglais High Speed). Il est utilisé par les périphériques rapides : disques durs, graveur de disque optique, etc. Au moment de sa sortie, la plupart des périphériques ont d'ailleurs une vitesse inférieure à celle permise par l'USB 2.0.

En , le Wireless USB, une version sans-fil de l'USB, est spécifiée par le Wireless USB Promoter Group. Elle promet 400 Mbit/s à une distance de 3 m et 112 Mbit/s à 10 m[5].

En , l'extension On-The-Go (OTG), ajoutée à la norme USB 2.0 permet d'effectuer des échanges de données point à point entre deux périphériques sans avoir à passer par un hôte (généralement un ordinateur personnel). La norme OTG devient donc un nouveau standard.

USB 3.0 (ou USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.2 Gen 1)

En , l'USB 3.0 (renommé depuis en USB 3.1 Gen 1) introduit le mode SuperSpeed, qui a un débit théorique de 5 Gbit/s[6]. Mais ce nouveau mode utilisant un codage des données de type 8b/10b, la vitesse de transfert réelle est de seulement 4 Gbit/s. L'USB 3 délivre une puissance électrique maximum de 4,5 W soit 0,9 A à 5 V.

Les périphériques compatibles disposent de connexions à 6 contacts au lieu de 4, mais la compatibilité ascendante des prises et câbles des versions précédentes est assurée. En revanche, la compatibilité descendante est impossible, les câbles USB 3.0 de Type-B n'étant pas compatibles avec les prises USB 1.1/2.0 Type-B[7].

Début , l'USB 3.0 est introduit dans des produits grand public. Les prises femelles correspondantes sont souvent signalées par une couleur bleue. Des prises femelles rouges apparaissent aussi, signalant une puissance électrique disponible supérieure et appropriée au chargement rapide de petits appareils y compris (à condition de le paramétrer dans le BIOS ou l'UEFI) lorsque l'ordinateur est éteint.

D'autres couleurs, non normalisées et donc propres à chaque constructeur (bleu ciel, gris, etc.), signalent quels ports USB sont reliés à des adaptateurs distincts, ce qui est important pour les questions de performance (débits parallèles) ou de fiabilité. Le jaune est souvent utilisé pour indiquer quels ports sont à alimentation rémanente quand la machine est hors tension.

USB 3.1 (ou USB 3.1 Gen 2 ou USB 3.2 Gen 2)

En , l'USB 3.1 (renommé depuis en USB 3.1 Gen 2) est annoncé[8]. Les spécifications techniques de cette norme sont finalement publiées par le consortium USB Implementers Forum en .

L'USB 3.1 Gen 2 permet des débits doubles de ceux de l'USB 3.1 Gen 1, soit 10 Gbit/s. Le standard est rétro-compatible avec l'USB 3.1 Gen 1 et l'USB 2.0[8]. L'USB 3.1 Gen 2 marque la sortie d'une nouvelle connectique, celle-ci est plus fine et n'impose pas de sens de branchement (on dit que la connectique est réversible) : le Type-C[9]. Pour tout de même permettre la connexion vers des connecteurs USB 2.0 et 3.0, le standard permet d'avoir des adaptateurs passifs (à l'inverse des adaptateurs Lightning, le connecteur réversible qu'Apple a lancé avec l'iPhone 5 en 2012), pour garder une taille réduite et un coût de fabrication mesuré[10].

Le , Apple présente le MacBook, le premier ordinateur équipé d'un seul port USB 3.1 Type-C, mais ne bénéficiant que du débit de l'USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) au lieu de celui de l'USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s)[11],[12].

USB 3.2 Gen 2x2

L'USB 3.2 Gen 2x2 permet de doubler le débit de la version précédente, passant à 20 Gbit/s[13]. Le standard reste rétro-compatible avec les version précédentes. L'USB-IF profite de cette nouvelle norme pour renommer, une fois de plus, les anciennes normes. L'USB 3.1 Gen 1 à 5 Gbit/s (anciennement USB 3.0) devient l'USB 3.2 Gen 1, l'USB 3.1 Gen 2 à 10 Gbit/s (anciennement USB 3.1) devient l'USB 3.2 Gen 2 et la nouvelle norme prend le nom d'USB 3.2 Gen 2x2 à 20 Gbit/s[14].

USB4

La future norme USB4, annoncée en 2017, promet 40 Gbit/s ainsi que l'intégration des fonctionnalités de Thunderbolt 3, laissant espérer un rapprochement, voir une fusion entre les deux normes. L'USB-IF semble continuer de choisir des noms alambiqués pour ses normes USB, passant cette fois à l'USB4, et non à l'USB 4.0[15].

Résumé des débits

Lorsque l’on parle d’un équipement USB, il est nécessaire de préciser la version de la norme (1.1, 2.0 ou 3.1 Gen 1 ou Gen 2) mais également la vitesse (low/full/high/super speed). Une clé USB spécifiée en USB 2.0 n’est pas forcément « haute vitesse » si cela n’est pas précisé par un logo « High Speed ».

Jusqu'à la version 3.1 Gen 2, le bus USB était plus lent que certaines interfaces internes comme le PCI, l'AGP ou le SATA. Ainsi, l'USB 2.0 (480 Mbit/s) est plus de dix fois plus lent que le SATA III (6 Gbit/s). L'USB 3.1 Gen 1 est presque égal, théoriquement, au SATA III avec un débit de 5 Gbit/s. L'USB 3.1 Gen 2 surpasse théoriquement le SATA III avec un débit théorique de 10 Gbit/s.

Ces débits ne sont atteints cependant en copie de fichiers qu'avec un utilitaire ou un système d'exploitation recourant au double buffering. Dans le cas contraire, les disques ne seront sollicités qu'à tour de rôle au lieu de débiter en même temps, divisant donc par deux le débit théorique possible. C'est par exemple le cas sous Windows 7 avec la fonction de copie de base du système. La restriction de débit s'observe aussi avec des prises USB reliées à un contrôleur unique par un hub USB, que celui-ci soit externe ou interne[16].

La division de débit ne pose pas de problème lorsqu'il s'agit de périphériques ne fonctionnant pas simultanément (le hub est en ce cas utilisé simplement pour éviter des branchements et débranchements manuels fréquents, et donc aussi une usure prématurée des prises USB), l'allocation de bande dans la norme USB étant dynamique ; en d'autre termes, quand un périphérique fonctionne seul il dispose de presque toute la bande passante.

Les hubs USB possédant une alimentation externe divisent uniquement le débit, alors que ceux alimentés par le câble USB répartissent l'intensité disponible sur tous les périphériques en ayant besoin (ceux qui sont alimenté par un bloc d'alimentation externe, comme les disques durs externes, consomment très peu d'énergie sur le bus).

| USB 1.0 | USB 1.1 | USB 2.0 | Wireless USB | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 2 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Année | 1996 | 1998 | 2000 | 2005 | 2008 | 2013 |

| Débit | 1,5 Mbit/s 0,19 Mo/s |

12 Mbit/s 1,5 Mo/s |

480 Mbit/s 60 Mo/s |

480 Mbit/s 60 Mo/s |

5 Gbit/s 600 Mo/s |

10 Gbit/s 1,2 Go/s |

Ces débits ne sont toutefois que théoriques. Ils peuvent être dégradés par de multiples facteurs (performances de l'appareil sur lequel est branché le périphérique USB, efficacité du logiciel qui réalise les opérations de lecture ou d'écriture, etc.).

Évolution des connecteurs USB

• Micro-B mâle ;

• UC-E6 propriétaire (non USB) ;

• Mini-B mâle ;

• Type-A femelle ;

• Type-A mâle ;

• Type-B mâle.

Premiers connecteurs : Type-A et Type-B

À sa création, le bus USB ne permettait pas de relier entre eux deux périphériques ou deux hôtes : le seul schéma de connexion autorisé est un périphérique sur un hôte. Pour éviter des branchements incorrects, la norme spécifie deux types de connecteurs :

- le Type-A : destiné à être situé sur l'hôte ;

- le Type-B : destiné à être situé sur le périphérique.

Un hub USB peut comporter à la fois un connecteur Type-B, qui permet de le relier à l'hôte, et des connecteurs Type-A, qui permettent d'y relier des périphériques. Les appareils (hôte et périphériques) sont équipés de connecteurs femelles. Les câbles de connexion ont toujours une extrémité de Type-A mâle, et une extrémité de Type-B mâle, ce qui garantit le respect de la topologie du bus. Il peut aussi exister des câbles de prolongation équipés de connecteurs de même type mais de genres différents (pour créer des rallonges).

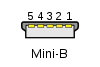

Mini-connecteurs

Les mini-connecteurs sont de types Mini-A et Mini-B. Chacun d'entre-eux existe dans les deux genres (mâle et femelle), ce qui fait qu'il existe quatre connecteurs. En , devant le développement des appareils compacts (téléphones mobiles, appareils photos numériques, etc.), une mise à jour de la norme USB 2.0 introduit une version miniature du connecteur Type-B : le Mini-B[17],[18]. Ce nouveau connecteur est équivalent au connecteur Type-B, mais de dimensions nettement plus réduites.

En , l'USB 2.0 introduit le connecteur Mini-A, utilisé dans le cadre de l'extension On-The-Go[19]. Le connecteur Mini-AB (existant uniquement en port femelle) est aussi ajouté, il permet aux appareils compatibles de jouer indifféremment le rôle d'hôte ou celui de périphérique car ils peuvent se connecter avec les câbles Mini-A et Mini-B.

Micro-connecteurs

Les micro-connecteurs sont de types Micro-A et Micro-B. La taille des appareils mobiles s'étant encore réduite, les connecteurs Mini-A et Mini-B sont devenus à leur tour trop gros. En , le nouveau connecteur Micro-B est annoncé[20]. Il est non seulement plus fin que le mini-B, mais également prévu pour supporter un grand nombre de cycles de connexion/déconnexion (jusqu'à 10 000[18]), ce qui le rend particulièrement bien adapté aux appareils mobiles souvent branchés/débranchés (tablettes tactiles, smartphones, etc.).

Pour les mêmes raisons, en , un nouveau connecteur Micro-A vient remplacer le connecteur Mini-A, qui est officiellement déconseillée le mois suivant[21],[22],[18]. Comme dans le cas des mini-connecteurs, l'arrivée du Micro-A mène aussi à la création du port femelle Micro-AB permettant d'y brancher les connecteurs Micro-A et Micro-B.

Avec l'arrivée de l'USB 3.0, les nouveaux connecteurs USB 3.0 Micro-A et USB 3.0 Micro-B est apparu. Toujours comme les normes précédentes, le connecteur femelle USB 3.0 Micro-AB permet d'accueillir les connecteurs USB 3.0 Micro-A et Micro-B.

Nouvelle norme : le Type-C

Le Type-C est introduit avec l'USB 3.0 en . Il est destiné à remplacer tous les connecteurs précédents. Il a la particularité d'être réversible, c'est-à-dire qu'il n'a plus de sens haut/bas[23]. Outre l'aspect pratique, il est compatible avec l'USB Power Delivery. La technologie DisplayPort lui permet également de transmettre des signaux audio et vidéo[24].

Résumé des connecteurs

| USB 1.0 1996 |

USB 1.1 1998 |

USB 2.0 2000 |

USB 2.0 révisé 2007[réf. nécessaire] |

USB 3.1 Gen 1 (anciennement 3.0) 2011 |

USB 3.1 Gen 2 (anciennement 3.1) 2014 |

USB 3.2 Gen 2x2 2017 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Standard | USB Type-A

|

USB Type-A SuperSpeed

|

Obsolète | ||||

USB Type-B

|

USB Type-B SuperSpeed

|

Obsolète | |||||

| Mini | Inexistant | USB Mini-A

|

Obsolète | ||||

| Inexistant | USB Mini-B

|

Obsolète | |||||

| Inexistant | USB Mini-AB

|

Obsolète | |||||

| Micro | Inexistant | USB Micro-A

|

USB Micro-A SuperSpeed

|

Obsolète | |||

| Inexistant | USB Micro-B

|

USB Micro-B SuperSpeed

|

Obsolète | ||||

| Inexistant | USB Micro-AB

|

USB Micro-AB SuperSpeed | Obsolète | ||||

| Full Duplex | Inexistant | USB Type-C | |||||

Applications de l'USB

Pour le transfert des données

L'USB a supplanté divers bus et interfaces qui équipaient auparavant les ordinateurs : port série RS-232, port parallèle, port PS/2, port joystick (ou port MIDI), port SCSI, et même des bus internes comme PCI pour la connexion de certains dispositifs (par exemple cartes son ou cartes de réception TV).

La gamme des périphériques utilisant le bus USB est extrêmement vaste :

- périphériques d'interaction avec l'utilisateur : claviers, souris, joystick, guitare, manette, HOTAS ;

- périphériques de stockage : disques durs externes, appareils photo, lecteurs multimédia, et surtout clés USB, un concept apparu spécifiquement pour le bus USB. Il s'agit de l'association d'une mémoire flash et d'une interface USB, le tout contenu dans un petit boîtier évoquant une clé par sa taille et sa forme. Pour améliorer les transferts sur le port USB, un protocole USB Attached SCSI (UASP) a été ajouté. Ce mode de transfert se différencie du mode « bulk-only transport » par l'utilisation des commandes SCSI, leur séparation des signaux des données et la file d'attente (command queuing). Avec l'UASP, les commandes ne sont plus exécutées séquentiellement, mais parallélisées et réordonnées de manière optimale, ce qui permet d'augmenter de 30 à 40 % les performances ;

- multimédia et imagerie : imprimantes, scanners, cartes son, webcams, tuners TV, écran secondaire (intégrant son propre contrôleur vidéo), microphone ;

- adaptateurs de réseau ou de communication : Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, infrarouge IrDA, Modem ;

- bus et interfaces : port série RS-232, port parallèle, port PS/2, port joystick, Bus CAN, GPIB (IEEE-488), port série RS-485.

Le bus USB est également utilisé en interne dans certains ordinateurs pour connecter des périphériques tels que webcams, récepteurs infrarouges (c'est le cas par exemple sur les MacBook Pro) ou lecteurs de cartes mémoire[25].

Pour l'alimentation électrique

Alimentation et recharge courante

Le bus USB peut alimenter en énergie les périphériques, dans une certaine limite de courant consommé (2 A pour une application haute puissance, 100 mA pour une application normale[26]). Cela permet au passage la recharge d'appareils portables, pour lesquels on voit apparaître des adaptateurs secteur disposant d'une connectique USB limitée à l'alimentation électrique.

La connectique USB devient ainsi une norme de fait pour alimenter des appareils de faible puissance (au début 1 A sous 5 V continus soit 5 W), au-delà des périphériques informatiques stricto sensu. Plusieurs gadgets alimentés par port USB qui ne sont pas des périphériques informatiques sont apparus sur le marché : lampes d'appoint, petits ventilateurs, etc.

Cependant, le courant délivré par l'USB est resté longtemps trop faible pour certains périphériques, par exemple des disques durs externes de 3,5 pouces, ou même quelques-uns de 2,5 pouces pouvant demander jusqu'à 10 W. Une solution possible consistait à compléter l'alimentation par un branchement sur un second port USB (parfois aussi une dérivation sur un port clavier PS/2), mais cette pratique était contraignante, le périphérique mobilisant alors deux ports et deux câbles.

Divers constructeurs de cartes mères, d'alimentations ou de hubs proposèrent, outre des ports standard, un ou plusieurs ports dits de charge rapide pouvant délivrer jusqu'à 2 A, quelquefois munis par ailleurs de sécurités électroniques pour éviter toute surcharge ponctuelle ou erreur de manipulation[27].

Ce problème pourrait être résolu avec la nouvelle norme USB. En effet, un câble standard avec prises de type C (norme USB 3.1) autorise une puissance électrique de 60 W. Des câbles ayant des fils avec une section suffisante peuvent faire transiter jusqu'à 100 W[28]. On tendrait alors vers l'utilisation d'un câble unique pour les périphériques qui assure à la fois l'alimentation et le transfert des données. Par exemple, on peut connecter un écran à un hub USB intégré avec un seul câble USB sans se soucier du sens du câble ou de la prise. L'épaisseur du conducteur nécessaire pour acheminer l'intensité de 5 ampères correspondante risque de poser des problèmes de coût et de raideur du câble, au risque d'endommager la prise comme ce fut le cas au temps du SCSI.

L'USB est aussi devenu un moyen d'alimenter un ordinateur et pas seulement ses périphériques. En 2015, Google sort un Chromebook Pixel incluant une prise USB de type C qui permet de le recharger. En 2017, c'est le tour du GPD Pocket, PC de poche à base Intel fonctionnant sous Windows 10 et Linux.

Ce système est en concurrence avec le chargement sans fil[29].

Nouvel écosystème

L'Union européenne annonce son intention d'imposer les chargeurs aux normes USB d'ici 2017[30], afin d'éviter 51 kilotonnes de déchets électroniques par an dans ses 27 pays. Les tensions et les connectiques correspondantes deviennent donc le standard de fait de la très basse tension.

Depuis 2015, certains abribus parisiens, mis en place par la société Decaux, sont équipés de prises USB permettant un rechargement ponctuel de téléphone mobile[31].

Bénéficiant du volume de l'écosystème créé par ce nouveau standard interconstructeurs de basse tension et de connectique, de nouveaux produits apparaissent, comme les batteries externes[32] généralement de 3 à 25 Ah[33],[34], qui présentent l'avantage d'être utilisables avec les téléphones comme les tablettes, y compris de constructeurs différents, et de rester utilisables si on vient à changer l'une, l'autre, ou les deux.

Les constructeurs d'objets connectés utilisent cette normalisation pour fournir les objets en question sans chargeurs, dès lors beaucoup moins utiles. Ils combinent ainsi baisse des coûts de plusieurs euros (ou dollars) et meilleure écologie, deux facteurs favorables à leur acceptation par le marché. Montres connectées et enceintes bluetooth peuvent alors rester aussi éloignées de l'ordinateur principal qu'on le voudra, celui-ci pouvant même parfois disparaître du foyer sans inconvénient.

Depuis la fin de l'année 2016 sont en vente des lampes de bureau à LED munies en standard d'une prise de chargement pour appareil USB externe : leur alimentation interne fournissant déjà la tension appropriée, ajouter cette prise coûte peu à la fabrication, et celle-ci ne débite que lorsqu'elle charge ou alimente un appareil. De même, des alimentations comme celles de la Microsoft Surface Pro 4 sont munies d'un tel port additionnel pour la même raison. Il est ainsi possible de recharger un téléphone mobile ou d'alimenter une enceinte Bluetooth.

La question des câbles

L'usage mixte de l'USB en données et en alimentation alors que tous les appareils n'ont pas besoin des deux usages entraîne la création sur le marché de câbles dégradés pour diminuer les coûts et donc les prix :

- alimentation seule : parfois fournis avec les alimentations d'entrée de gamme, ils ne peuvent transmettre aucune donnée ;

- données seules : fournis souvent avec des périphériques ayant leur alimentation propre, ils ne transmettent que les données et pas l'alimentation.

Aucun code de couleurs n'ayant été établi pour les distinguer des câbles « complets », les confusions sont courantes et source de contrariétés — surtout en déplacement — que l'économie de quelques dizaines de centimes d'euro ne justifie pas toujours. Les câbles complets « alimentation et données » (parfois power and data) sont en 2017 spécifiés comme tels.

Spécifications techniques

Caractéristiques générales

L’Universal Serial Bus est une connexion à haute vitesse qui permet de connecter des périphériques externes à un ordinateur (hôte dans la terminologie USB). Il permet le branchement simultané de 127 périphériques par contrôleur (hôte). Le bus autorise les branchements et débranchements à chaud (« Hot-Plug », sans avoir besoin de redémarrer l’ordinateur) et fournit l’alimentation électrique des périphériques sous 5 V, dans la limite de 0,5 A, soit 2,5 W. Le consortium USB prévoit des sections de type 20 AWG (diamètre de 0,82 mm) à 28 AWG (soit 0,32 mm). Les câbles utilisant des conducteurs de type 24 AWG pour l'alimentation, ont une résistance d'environ 300 mΩ pour 1,8 mètre et peuvent fournir au moins 2 ampères.

D'un point de vue logiciel, le bus possède une topologie arborescente (dite également en étoile) : les feuilles de cet arbre sont les périphériques ; les nœuds internes sont des hubs qui permettent de greffer des sous-arborescences dans l'arborescence principale. On trouve dans le commerce ces hubs sous forme de petits boîtiers alimentés soit sur le bus, soit sur le secteur, et qui s'utilisent comme des multiprises. Certains périphériques intègrent également un hub (moniteurs, claviers…). Cependant, tout bus USB possède au moins un hub situé sur le contrôleur : le hub racine, qui peut gérer les prises USB de l'ordinateur. Le nombre de hubs connectés en cascade est limité : hub racine compris, il ne doit pas exister plus de 7 couches dans l'arborescence[35].

À plus bas niveau, il s'agit d'un anneau à jeton (en anglais Token Ring) : chaque nœud dispose successivement de l’accès au bus afin d'éviter la collision de paquets comme sur un réseau Ethernet, mais le nombre maximal de nœuds est prédéfini et l’interrogation de chacun des nœuds génère une perte de temps inutile.

Protocoles

Les protocoles utilisés pour la communication sur le bus USB sont :

Bulk Only Transfer (BOT)

Les clés USB 1.1 et 2.0 utilisent le protocole Bulk Only Transfer (BOT) qui ne permet pas d'envoyer, au contrôleur du périphérique, plusieurs commandes en même temps et ne permettant donc pas à celui-ci d'organiser au mieux leur traitement, à partir d'informations connues de lui mais pas du système d'exploitation (un peu comme le fait le NCQ (Native Command Queuing dans un contrôleur de disque dur). Ce mode est par ailleurs inefficace si l'on combine des lectures et des écritures.

USB Attached SCSI Protocol (UASP)

Le protocole USB Attached SCSI Protocol (UASP) transmet au contrôleur du périphérique des commandes multiples, à la manière du SCSI, et laisse celui-ci les réarranger à sa convenance pour optimiser leur traitement. L'avantage est évident pour des disques mécaniques pour jouer sur les temps de latence du disque et de déplacement du bras d'accès. C'est plus complexe pour les SSD où il ne peut concerner que l'optimisation lors des écritures. Une page du constructeur ASUS fait état d'une diminution du temps de transfert moyen de 45 % (75 s contre 137 s)[36],[37]. Des gains de 20 % permettant d'atteindre 360 Mo/s sont signalés sur les Mac[38]. Il faut dans tous les cas, pour en bénéficier, que le contrôleur USB3/SCSI soit compatible UASP.

Utilisation de la bande passante

La bande passante est partagée temporellement entre tous les périphériques connectés. Le temps est subdivisé en trames (frames) ou microtrames (microframes) ce qui permet de faire du multiplexage. Permettant ainsi le transfert de données différentes (souris, clavier, son, etc.) de manière simultanée.

La communication entre l’hôte (l’ordinateur) et les périphériques se fait selon un protocole basé sur l'interrogation successive de chaque périphérique par l'ordinateur (polling). Lorsque l’hôte désire communiquer avec un périphérique, il émet pour ce faire un jeton (paquet de données contenant l’adresse du périphérique codée sur sept bits). Si le périphérique reconnait sa propre adresse dans le jeton, il envoie un paquet de données (de 8 à 255 octets) en réponse. Les données ainsi échangées sont codées selon le codage NRZI. Puisque l’adresse est codée sur 7 bits, 128 périphériques (27) peuvent être connectés simultanément à un port de ce type. Il convient en réalité de ramener ce chiffre à 127 car l’adresse 0 est une adresse réservée.

USB définit quatre types de transferts :

- transfert de commande

- utilisé pour l'énumération et la configuration des périphériques. Il convient pour des données de taille restreinte ; il y a garantie de livraison (renvoi des paquets erronés) ;

- transfert d’interruption

- utilisé pour fournir des informations de petite taille avec une latence faible. Ce ne sont pas des interruptions au sens informatique du terme : le périphérique doit attendre que l’hôte l’interroge avant de pouvoir effectuer un tel transfert. Ce type de transfert est notamment utilisé par les claviers et les souris ;

- transfert isochrone

- utilisé pour effectuer des transferts volumineux (bande passante garantie), et en temps réel. Il n'y a pas de garantie sur l'acheminement des données. Ce type de transfert est utilisé pour les flux audio et vidéo ;

- transfert en masse

- bulk en anglais, utilisé pour transférer des informations volumineuses, avec garantie d'acheminement, mais sans garantie de bande passante. Ce type de transfert est utilisé par les dispositifs de stockage.

Il est possible de structurer la communication entre un hôte et un périphérique en plusieurs canaux logiques (en anglais pipes et endpoints) pour simplifier la commande du périphérique du port USB.

- L'USB 3.1 introduit l'alternate mode (mode alternatif) qui est utilisé par exemple pour faire passer de la vidéo avec le protocole DisplayPort contrairement à des technologies existantes comme DisplayLink qui encapsulaient de la vidéo au travers du protocole USB standard. Ce mode permet aux constructeurs d'étendre l'usage de l'USB à d'autres fonctions. Pendant la négociation de protocole de l'USB-PD 2.0 (Power Delivery, rendu obligatoire avec les connecteurs Type-C), un identifiant assigné par l'USB-IF est échangé pour déterminer le mode de fonctionnement alternatif. On peut utiliser seulement les canaux supplémentaires, mais aussi ceux destinés à l'USB 2.0.

Connexion à chaud et Plug and Play : processus d'énumération

Les ports USB supportent la connexion à chaud et la reconnaissance automatique des dispositifs (Plug and Play). Ainsi, les périphériques peuvent être branchés sans éteindre l’ordinateur.

Lors de la connexion du périphérique à l’hôte, ce dernier détecte l’ajout du nouvel élément grâce au changement de la tension entre les fils D+ et D-. À ce moment, l’ordinateur envoie un signal d’initialisation au périphérique pendant 10 ms, puis lui fournit du courant grâce aux fils GND et VBUS (jusqu’à 100 mA); le périphérique étant alors alimenté électriquement peut utiliser temporairement l’adresse par défaut (l’adresse 0); l’étape suivante consiste à lui fournir son adresse définitive et à obtenir sa description : c’est la procédure d’énumération; après avoir reçu son adresse, le périphérique transmet à l'hôte une liste de caractéristiques qui permettent à ce dernier de l'identifier (type, constructeur, nom, version). L’hôte, disposant de toutes les caractéristiques nécessaires est alors en mesure de charger le pilote approprié.

Les périphériques sont regroupés en types ou classes dans la terminologie USB. Tous les dispositifs d'une classe donnée reconnaissent le même protocole normalisé. Il existe par exemple une classe pour les périphériques de stockage de masse (mass storage class, MSC), implémentée par la quasi-totalité des clés USB, disques durs externes, appareils photo et par certains baladeurs. La plupart des systèmes d’exploitation possèdent des pilotes génériques, pour chaque type de périphérique. Ces pilotes génériques donnent accès aux fonctions de base, mais des fonctions avancées peuvent manquer.

Alimentation électrique

L’architecture USB a pour caractéristique de fournir aussi l’alimentation électrique aux périphériques. Il utilise pour cela un câble composé de quatre fils pour les USB 1 et 2 (la masse GND, l’alimentation VBUS et deux fils de données appelés D- et D+) et de six fils pour l'USB 3 (séparation des données IN/OUT). Les fils D+ et D- forment une paire torsadée et utilisent le principe de la transmission différentielle afin de garantir une certaine immunité aux bruits parasites de l’environnement physique du périphérique ou de son câble.

Par ailleurs, il est remarqué que dans toutes les fiches mâles, les broches de données sont plus courtes que celles de l'alimentation, afin de permettre au périphérique et à son hôte, lorsque leurs broches d'alimentation se touchent en premier à l'insertion, d'égaliser leurs potentiels électriques à travers leur broche de masse, et non par l'une des broches de données. Cette précaution permet d'éviter qu'une possible différence de potentiel électrique entre les deux appareils endommage les composants électroniques leurs étant rattachés. C'est la façon dont l'appareil se protège de l'électricité statique.

On observe donc au branchement que l'alimentation entre d'abord en contact, puis c'est au tour du bus de données, et au débranchement que le bus de données perd en premier le contact, puis immédiatement après le circuit d'alimentation s'ouvre (c.a.d. l'alimentation du périphérique est coupée).

USB Battery Charging 1.0 à 1.2

En USB 1.1 le courant disponible est de 500 mA pendant les transferts mais peut atteindre 1 500 mA sans transfert simultané[39].

Certain chargeurs externes peuvent fournir jusqu'à 2,4 A[40] ce qui ne veut pas dire que le périphérique branché dessus pourra utiliser cette possibilité entre autres si la batterie à charger n'est pas complètement vide.

USB Power Delivery

« USB Power Delivery » permet de délivrer jusqu'à 100 W de puissance sur une tension maximale de 20 V au travers du câble USB, tout en maintenant la communication. L'alimentation électrique est désormais bidirectionnelle, elle peut se faire dans les deux sens[28]. Un ordinateur portable peut recharger une batterie USB même quand il n'est pas sur le secteur mais cela réduit son autonomie. On peut charger un ordinateur portable et celui-ci peut ensuite charger un téléphone, par exemple, avec la même prise et le même câble. De quoi exploiter pleinement les batteries de tous ses appareils.

Lors de la connexion, les deux périphériques négocient la puissance à délivrer par l'intermédiaire de contrôleurs spécifiques et chaque port USB pourra ainsi indiquer les tensions et intensités qu'il supporte.

La norme prévoit cinq profils :

- profil 1 : 5 V & 2 A → 10 W

- profil 2 : 5 V & 2 A et 12 V & 1,5 A → 18 W

- profil 3 : 5 V & 2 A et 12 V & 3 A → 36 W

- profil 4 : 5 V & 2 A et 12 V & 3 A ou 20 V & 3 A → 60 W

- profil 5 : 5 V & 2 A et 12 V & 3 A ou 20 V & 5 A → 100 W

Brochage

Types A et B

• 1 : alimentation (VBUS)

• 2 : USB 2.0 paire différentielle (D−)

• 3 : USB 2.0 paire différentielle (D+)

• 4 : USB OTG ID pour identifier les lignes

• 5 : masse

• 6 : USB 3.0 ligne de transmission du signal (−)

• 7 : USB 3.0 ligne de transmission du signal (+)

• 8 : masse

• 9 : USB 3.0 ligne de réception du signal (−)

• 10 : USB 3.0 ligne de réception du signal (+)

Le brochage des connecteurs de type A et B est le suivant :

| Fonction | Couleur | Numéro de broche pour les types A et B |

Numéro de broche pour le type mini B |

|---|---|---|---|

| Alimentation +5 V (VBUS) | Rouge | 1 | 1 |

| Données (D-) | Blanc | 2 | 2 |

| Données (D+) | Vert | 3 | 3 |

| Masse (GND) | Noir | 4 | 5[41] |

Type-C

Le brochage de la prise de type C, vue de face, est le suivant :

| A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |

| GND | RX2+ | RX2- | VBus | SBU1 | D- | D+ | CC | VBus | TX1- | TX1+ | GND |

| GND | TX2+ | TX2- | VBus | VConn | SBU2 | VBus | RX1- | RX1+ | GND | ||

| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 |

La broche CC indique l'orientation du connecteur, la broche VConn pour l'alimentation.

Le brochage du connecteur de réception de type C, vue de face, est le suivant :

| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 |

| GND | TX1+ | TX1- | VBus | CC1 | D+ | D- | SBU1 | VBus | RX2- | RX2+ | GND |

| GND | RX1+ | RX1- | VBus | SBU2 | D- | D+ | CC2 | VBus | TX2- | TX2+ | GND |

| B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |

L'alimentation passe par les broches VBus et GND. Les signaux de configurations par CC1 et CC2 et il y a 2 broches SBU (SideBand Use).

Notes et références

Notes

- Si le pilote nécessaire est déjà intégré au systeme d'exploitation, sinon il faut l'ajouter à partir d'un CD, généralement fourni avec le matériel, ou en le téléchargeant sur Internet

Références

- (en) Scott Mueller, Upgrading and Repairing PCs, Que Publishing, (ISBN 9780133105360, lire en ligne)

- (en) « New FT51A 8 bit MCU with integrated USB hub port available now », sur ftdichip.com (consulté le )

- « L'USB et sa norme » [PDF], sur free.fr

- (en) « Voir le paragraphe "Enter the iMac." », sur ibm.com

- (en) « Wireless USB from the USB-IF », sur usb.org

- (en) « SuperSpeed USB from the USB-IF », sur usb.org

- (en) « Jamais les deux ne se rencontreront », sur Tom's Hardware

- « USB 3.1 officialisé : Le haut débit à 10 Gb/seconde », sur zone-numerique.com

- « L'USB 3.1 devrait venir avec un nouveau format réversible », sur Les Numériques

- « L'USB 3.1 proposera un nouveau connecteur totalement réversible », sur Next INpact,

- Romain Heuillard, « MacBook Retina : USB Type-C mais performances USB 3.0 », sur Clubic, (consulté le )

- « Apple - MacBook 12" - Caractéristiques techniques », Apple, (consulté le )

- (en) « USB 3.2 Specification », sur usb.org

- Sébastien Gavois, « L'USB 3.2 grimpera jusqu'à 20 Gb/s, les câbles Type-C déjà compatibles », sur www.inpact-hardware.com, (consulté le )

- « USB 4 promet 40Gb/s, Thunderbolt 3... et moins de confusion - Le Monde Informatique », sur LeMondeInformatique (consulté le )

- (en) « Does a USB hub affect performance? », sur superuser.com, (consulté le )

- (en) « USB 2.0 Specification Engineering Change Notice (ECN) #1: Mini-B connector » [PDF], sur USB.org,

- (en) « USB connector information », sur lammertbies.nl (consulté le )

- (en) « On-The-Go Supplement to the USB 2.0 Specification, Revision 1.0 » [PDF], sur USB.org,

- (en) « Micro-series USB technology will replace Mini-series USB in OTG products » [PDF], sur USB.org,

- (en) « Micro-USB Cables and Connectors Specification, Revision 1.01 », sur USB.org,

- (en) « Deprecation of the Mini-A and Mini-AB Connectors » [PDF], sur USB.org,

- « Le connecteur USB 3.1 de type C, réversible, prêt pour la production »

- Romain Heuillard, « USB Type-C : USB 3.1, DisplayPort et 100 W sur le même câble », sur Clubic, (consulté le )

- « Lecteur de cartes - News, tests et guides d'achat », sur lesnumeriques.com, Les Numériques (consulté le ).

- (en) USB 2.0 Specification, 7.3.2 Bus Timing/Electrical Characteristics, table 7.7

- En 2019, par exemple, un Xiami Mi9 T Pro charge typiquement à 27 W sa batterie de de 4 Ah.

- (en) USB Power Delivery

- « Tout savoir sur la technologie de recharge sans-fil Qi », sur frandroid.com (consulté le ).

- « Non valide », sur europa.eu,

- « Les prochains abribus de Paris disposeront de ports USB pour recharger les smartphones », sur frandroid.com, (consulté le )

- En anglais powerbanks

- Batterie externe : comment choisir ? Laquelle acheter ?, sur le site tomsguide.fr du 17 avril 2015, consulté le 4 février 2016.

- UFC : l'étonnante fiabilité des batteries de smartphones et tablettes, sur le site lesnumeriques.com du 16 mars 2015, consulté le 4 février 2016.

- (en) Universal Serial Bus Specification, révision 2.0, 27 avril 2000, chap. 4 : « Architectural Overview ».

- « La norme USB 3.0 est devenue la norme standard pour profiter de grandes performances », sur Asus (consulté le )

- « Comparatif de 20 clefs USB 3.0 128 Go », sur HardWare.fr, (consulté le )

- « UASP sur le Mac »

- Charge et USB : les explications, sur tomshardware.frdu 10 aout 2010, consulté le 25 juillet 2016.

- Novodio Fast4 Charger - Chargeur 4 ports USB (2,4 A) Ultra-Rapide, sur macway.com, consulté le 25 juillet 2016.

- (en) By default, a Mini-b cable is presumed to have 5 pins., sur le site cablestogo.com

Annexes

Articles connexes

- Liste des systèmes de transmission d'informations

- IEEE 1394 ou FireWire

- Clé USB

- Sécurité des liens USB

- Wireless USB

- Small Computer System Interface (SCSI)

Liens externes

- (en) Site officiel du standard USB, où les spécifications peuvent être téléchargées

- Normes internationales CEI:CEI62680 Interfaces de bus universel en série pour les données et l'alimentation électrique