Holocène

| Notation chronostratigraphique | Q2 |

|---|---|

| Notation française | q4 |

| Notation RGF | _z |

| Stratotype | 75° 06′ 00″ N, 42° 19′ 12″ O |

| Niveau | Époque / Série |

| Période / Système - Érathème / Ère -- Éonothème / Éon |

Quaternaire Cénozoïque Phanérozoïque |

Stratigraphie

| Début | Fin |

|---|---|

(11 700 ans) |

Présent |

Paléogéographie et climat

dernier stade interglaciaire,

précédé de la glaciation de Würm

L'Holocène (du grec ancien holos - ὅλος : entier, et kainos - καινός : récent) est une époque géologique s'étendant sur les 10 000 dernières années, toujours en cours de nos jours. Il est fréquemment subdivisé en fonction de palynozones.

Une définition climatique

L'Holocène est un interglaciaire, c'est une période relativement chaude qui suit le dernier glaciaire du Pléistocène (dénommé Weichselien en Europe du Nord, Wisconsinien en Amérique du Nord ou Würm dans les Alpes). L'Holocène est la deuxième et dernière époque de la période Quaternaire, et l'un de ses nombreux interglaciaires. Certains scientifiques désignent néanmoins une nouvelle époque géologique succédant à l'Holocène : l'Anthropocène. Toutefois, certaines classifications proposent de placer Pléistocène et Holocène au sein de la période Néogène (respectivement comme troisième et quatrième époques) ; celle-ci étant la période qui, officiellement, précède le Quaternaire.

Chronozones (1982)

- Préboréal : 12080 à 10187 BP

- Boréal : 10187 à 8332 BP

- Atlantique : 8332 à 5166 BP

- Subboréal : 5166 à 2791 BP

- Subatlantique : de 2791 BP à l'Anthropocène

Subdivisions (2018)

L'Holocène a été subdivisé par la Commission internationale de stratigraphie en trois étages[2] :

- le Greenlandien, s'étendant de 11700 à 8200 années ;

- le Northgrippien, s'étendant de 8200 à 4200 années ;

- le Meghalayen, s'étendant de 4200 années au temps présent.

La transgression post-glaciaire

La remontée du niveau des océans (amorcée à la fin du glaciaire à environ -100 mètres avec le début de la fonte des inlandsis de l'hémisphère nord) s'est poursuivie depuis, environ -35 mètres, jusqu'au niveau actuel, atteint il y a environ 6 000 ans. La mer Noire s'est remplie il y a environ 8 000 ans. Les inlandsis finissent conjointement de fondre et les terres situées dessous ou à la marge des anciens inlandsis, libérées du poids de la glace, remontent (isostasie du manteau supérieur). Conjointement au réchauffement, faune et flore tempérées reconquièrent les moyennes et hautes latitudes et les écosystèmes de climats froids sont isolés dans des niches écologiques.

La remontée des eaux permit une transgression temporaire dans les terres en marges des inlandsis. Des fossiles marins peuvent être trouvés dans l'Ontario, le Vermont, le Québec, le Michigan. En dehors des zones de haute latitude où la mer s'est avancée à la suite de la dépression glaciaire, on trouve ce type de fossiles dans le lit des lacs, les plaines d'inondation, et les dépôts à l'intérieur des cavernes.

Événements internes à l'Holocène

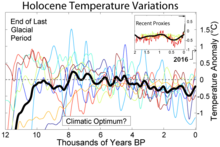

Réchauffement climatique puis refroidissement global

Des changements climatiques importants se produisent au cours de l'Holocène. La température s'élève notablement. Les précipitations augmentent en zone tropicale, entraînant une diminution des zones désertiques. Les zones habitables se décalent vers le Nord, alors que le niveau marin remonte, isolant par exemple les îles britanniques du continent européen. Il y a 8 000 ans, le Sahara se couvre de végétation et de multiples lacs s'y créent. Les troupeaux de grands herbivores quittent les zones tropicales où les forêts s'étendent, pour se diriger vers les savanes apparues dans les déserts du Nord et du Sud. Ils sont suivis par une population humaine de chasseurs-cueilleurs qui laissent des peintures et des gravures rupestres dans le Sahara. Le retour ultérieur du désert, entre −3000 et −1000, contraint cette population à migrer sur les rives du Nil, donnant naissance à l'Égypte antique. Un phénomène comparable se déroule en Amérique du Sud, à l'origine de la civilisation de Paracas[3].

La faune et la flore ne semblent pas avoir significativement évolué, mais la répartition des espèces a été fortement modifiée (remontées vers le nord des biomes et des biocénoses).

Vers 3400 ans BP, débute une période de refroidissement global, appelée néoglaciation (en). Cette dégradation est liée à la combinaison des causes habituelles (orbitales et océaniques) et à des variations de l'activité solaire. Le refroidissement global est marqué par des anomalies climatiques : l'optimum climatique médiéval qui suit le pessimum des migrations (de) et le réchauffement climatique actuel qui suit le Petit Âge glaciaire[4].

Cette époque est également marquée par une rapide et importante vague d'extinction d'espèces de grands mammifères dans l'hémisphère nord et en Australie ; la Mégafaune s'y est très fortement réduite.

Extinctions d'espèces

- En Australie : les habitants préhistoriques y ont fait disparaître de grandes espèces de reptiles ainsi que de grands marsupiaux[5].

- En Amérique du Nord vivaient[6] jusqu'à il y a environ 13 000 ans de nombreux très grands animaux (jusqu'au triple des tailles des animaux correspondants en Afrique contemporaine). Toute cette mégafaune a brutalement disparu[7] :

- Les mastodontes, parents des mammouths et éléphants, vivaient dans les forêts nord-américaines. Ils semblent avoir disparu assez brutalement, après avoir vécu plus de 30 millions d'années, du Mexique à l'Alaska actuels. Le mammouth laineux et le mammouth américain (le plus gros de tous les proboscidiens, pesant 10 tonnes environ) qui vivaient dans des espaces plus ouverts, et qui étaient parfaitement adaptés aux toundras, ont également brutalement disparu. Comme le mammouth de Colomb (qui vivait plus au sud, dans les régions moins froides, ou dans les channel island de Californie). Ainsi que le mammouth nain (moins de 2 m de haut).

- De même pour les très grands paresseux terrestres d'Amérique du Nord : (Megalonyx jeffersonii, Glossotherium harlani, Eremotherium laurillardi, et Nothrotheriops shastensis) ; cette dernière espèce étant de la taille d'une vache, sauf une sous-espèce trouvée en Floride qui atteignait celle d'un éléphant actuel, pesant plus de 3 tonnes. Plus au sud (aux actuelles Argentine, Uruguay) des paresseux ont atteint près de 6 tonnes et une taille dépassant celle des plus grands mammouths.

- Les grands carnivores ont totalement disparu des deux Amériques, dont le guépard américain (plus grand que le guépard africain contemporain), le tigre à dents de sabre, ou le lion d'Amérique (plus grand que le lion africain actuel).

- Le glyptodon a disparu à la fin de la période glaciaire.

- Les ours géants à face courte de près du double de la taille d'un grizzly, et probablement plus rapides grâce à des jambes plus longues. Cette espèce qui a peut-être freiné le passage de l'homme vers l'Amérique par le détroit de Béring, a disparu aussi.

- Tout comme le castor géant, ainsi que des espèces plus petites dont trois genres d'équidés, et plusieurs variétés de chameaux et tapirs nord-américains, ainsi qu'un pécari de grande taille.

- De nombreux mammifères herbivores à bois, l'un des gibiers préférés de l'homme préhistorique ont aussi disparu d'Amérique du Nord à cette époque, tels l'antilope d'Amérique ou l'orignal de Scotts (plus grand que l'élan et l'orignal contemporains).

Toutes ces espèces (appartenant à 60 genres de grands mammifères, et incluant une vingtaine d'espèces d'équins) ont disparu d'Amérique du Nord sur environ un millénaire, ce qui est une période très brève à l'échelle des temps géologiques. Ceci après avoir survécu aux trois dernières glaciations. Tous les grands animaux terrestres ont été affectés.

- En Eurasie (Europe et Asie), contrairement à l'Amérique, l'Australie, la Nouvelle-Guinée ou l'Océanie, l'extinction de l'holocène fut limitée. Il est probable que la plupart des grands mammifères avaient évolué en même temps que l'homme devenait un prédateur redoutable, la sélection conservant ceux qui se méfiaient le plus du bipède. Les exceptions notables furent les disparitions du mammouth laineux, du rhinocéros laineux, du lion des cavernes et de l'ours des cavernes.

Responsabilité de l'Homme

Sur ces trois continents, l'Homme utilisateur du feu, chasseur maîtrisant la pierre taillée, puis l'arc, la sagaie ou le propulseur, voire le boomerang en Australie, chasse avec des chiens[8], parfois expert en traque et piégeage animal, voire en poison, semble avoir une grande part de responsabilité dans ces disparitions, lesquelles ont peut-être eu d'importantes conséquences en matière d'écosystème et de physionomie des paysages. En Australie, l'introduction des dingos (chien domestique redevenu sauvage) par les premiers habitants de l'île a causé la disparition de nombreuses espèces animales et de la totalité des grands carnivores indigènes. L'hypothèse selon laquelle l'homme serait totalement ou principalement responsable de ces disparitions est parfois dite théorie du Blitzkrieg.

Elle a notamment été portée et diffusée par Paul S. Martin qui note que de nombreuses pointes de flèches ont été trouvées dans les gisements de fossiles, parfois encore fichées dans certains os. Cette théorie est discutée et d'autres hypothèses (compatibles avec celle-ci) ont été proposées, dont l'introduction de pathogènes ou parasites qui auraient été responsables d'importantes zoonoses qui auraient décimé les grands animaux (non confirmées à ce jour par l'étude des fossiles), les grands animaux moins nombreux s'y seraient peut-être moins bien adaptés que les petits animaux dont la diversité génétique était peut-être plus élevée.

En archéologie et archéopaléontologie

L'Holocène correspond à l'avènement du Mésolithique, du Néolithique et des cultures ultérieures.

C'est le début d'un accroissement démographique important de l'espèce humaine connu sous le nom de transition démographique agricole[9].

Voir aussi

Articles connexes

- Anthropocène

- Histoire du climat avant 1850

- Quaternaire

- Extinction de l'Holocène

- Calendrier Holocène

- Point stratotypique mondial (PSM)

Références

- Périodes classiques de l’Holocène en Europe (d'après Blytt & Sernander in De-Beaulieu, Striae, 1982), Changements climatiques et leur impact sur les populations passées, Département de paléoclimatologie & paléoenvironnements marins / E.P.H.E. lire en ligne

- « International chronostratigraphic chart v2018/07 » [PDF], sur http://www.stratigraphy.org/.

- Bernhard Eitel, Les marges de désert, berceaux des civilisations, Pour la Science, 375, (janvier 2009), p. 76-82

- Pierre Pagé, Les grandes glaciations : l'histoire et la stratigraphie des glaciations continentales dans l'hémisphère Nord, Guérin, , p. 361.

- Richard Klein, Quaternary extinctions, Tucson,University of Arizona Press,1984.

- Jared Diamond (trad. de l'anglais), Effondrement : comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, États-Unis, Gallimard, , 896 p. (ISBN 978-2-07-036430-5), p. 235

- Alan Weisman (auteur), traduit par Christophe Rosson ; Homo disparitus, # Flammarion, 3 mai 2007, (ISBN 2-08-120493-2), (ISBN 978-2-08-120493-5)

- Germonpré M., Sablin M.V., Stevens R.E., Hedges R.E.M., Hofreiter M., Stiller M. et Jaenicke-Desprese V., 2009. Fossil dogs and wolves from Palaeolithic sites in Belgium, the Ukraine and Russia: osteometry, ancient DNA and stable isotopes. - Journal of Archaeological Science 2009, vol. 36, no2, p. 473-490

- Jean-Pierre Bocquet-Appel, « La transition démographique agricole au Néolithique », dans Jean-Paul Demoule, La révolution néolithique dans le monde, CNRS éditions, (ISBN 978-2-271-06914-6), p. 301-317.