Royaume du Baguirmi

| Capitale | Massenya |

|---|---|

| Langue(s) | barma |

| Religion | Islam |

| 1513 | fondation de Massenya par Bernim-Bessé ou Dokkengué |

|---|---|

| 1741 | tutelle du Bornou |

| 1806 | tutelle du Ouaddaï |

| Abderrhamân-Gaourang II accepte le protectorat français |

Entités suivantes :

Le royaume du Baguirmi est un ancien État sahélien localisé au sud-est du lac Tchad, sur le territoire du Tchad actuel. Sa capitale était Massenya. Fondé en 1522, il devient un protectorat français en 1897.

S'il n'existe plus aujourd'hui en tant qu'entité politique indépendante, le sultanat demeure une chefferie traditionnelle en relation avec les autorités administratives tchadiennes[1].

Histoire

Les traditions orales sont la principale source de connaissance sur les origines du Baguirmi[2]. Selon les sources, le royaume du Baguirmi semble avoir été fondé en 1522[3],[4],[note 1]. Il est dirigé par un chef appelé le mbang (« roi »)[3],[4], titre qui ne fut peut-être porté qu'à partir du sultan Malo (1546-1568)[2]. Il est situé à l'est du royaume de Bornou[4], au sud-est du lac Tchad[3].

Différentes versions existent quant à l'origine des premiers chefs[5]. Certaines parlent de chasseurs kinga qui s'installent à Massenya[2],[5]. D'autres racontent qu'un certain Abd el Mahmoud Begli fonde le palais de Massenya, mais que c'est Berni Besse qui fonde la dynastie, après que le premier a conduit entre 1493 et 1503 la région à faire sécession de l'empire du Kanem en pleine déliquescence[4]. D'autres encore attribuent la fondation à des Peuls du Fouta Toro, ou encore à une fratrie issue de Njimi (royaume de Kanem)[5]. Quoi qu'il en soit, les Kinga ont toujours eu une place particulière à la cour du roi, ce qui accrédite l'idée qu'ils ont joué un rôle important dès les origines[5].

Vers le début du XVIIe siècle, le royaume adopte l'islam[3],[5]. Le changement a pu se faire dès le règne de Malo[2], ou sous le règne du quatrième roi, le sultan Abdullah[3]. Malgré l'adoption de l'islam, les traditions animistes sont conservées.[réf. souhaitée]

Au XVIIe et XVIIIe siècles, le royaume, vassal de Bornou, prospère en pratiquant la traite des esclaves[3],[2], lesquels sont souvent issus des populations animistes situées plus au sud contre lesquelles des expéditions sont menées[5].

Au XIXe siècle, sa localisation entre les deux empires rivaux de Bornou et du Ouaddaï l'expose à des pillages réguliers et à devoir payer des tributs aux deux voisins, ce qui amorce son déclin[3],[5].

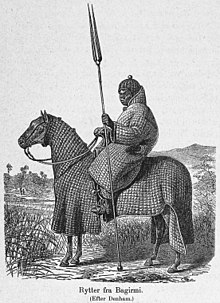

En 1823, les européens découvrent l'existence du royaume du Baguirmi, en même temps que celle des royaumes voisins, au cours d'une expédition de Dixon Denham[3].

Bourgomanda, le mbang de Baguirmi au début du XIXe siècle, avait deux fils, Abdel-Kader et Djougoultoum. Quand l'aîné, Abdel-Kader, devint sultan en 1826, Djougoultoum doit s'exiler dans le Ouaddaï, puis part au pays Rounga (Dar Rounga), région frontalière entre les fleuves Azoum et Aouk, où il épouse la fille du sultan. Il créera ensuite une zone frontalière de raid d'esclaves encore plus méridionale, au sud de l'Aouk, appelée Dar el-Kouti.

Vaincu par Rabah en 1893, le mbang du Baguirmi, Gaourang, demande et obtient le statut de protectorat auprès des autorités françaises le [6].

Baguirmi subsiste comme chefferie traditionnelle en relation avec les autorités administratives tchadiennes modernes.

Organisation politique et administrative

Le mbang

Le roi du Baguirmi porte le titre de mbang (le soleil). Du fait de l'islamisation, on parle également de sultan.

La mère du mbang est la Magira (reine-mère)[7].

En , le sultan du Baguirmi, Mbang Hadji Woli Mahamat est réhabilité dans ses fonctions par le ministre tchadien de l'intérieur et de la sécurité publique[8].

Notes et références

Notes

- Ou alors « vers la fin du XVIe siècle » d'après l'Encyclopédie Universalis.

Références

- Tchadinfos, Tchad : la première dame intronisée mère du sultanat du Baguirmi, 8 mars 2017

- « Baguirmi », encyclopédie Larousse (consulté le )

- (en) Royaume du Baguirmi sur l’Encyclopædia Britannica (consulté le 29 novembre 2022)

- S. Aderinto, African Kingdoms : An Encyclopedia of Empires and Civilizations, p. 30, ABC-CLIO, Santa Barbara (Californie), 2017 (ISBN 9781610695800).

- Royaume du Baguirmi sur le site de l'Encyclopædia Universalis (consulté le 29 novembre 2022)

- France Diplomatie, Base des Traités, Accord 18970025, Traité d'assistance (protectorat) et de commerce avec le sultan de Baghirmi

- (en) Augustin Holl, Ethnoarchaeology of Shuwa-Arab Settlements, Lexington Books, , p. 20

- Alwhida Info, Le sultan du Baguirmi réhabilité dans ses fonctions par le ministre de l'intérieur, 3 mars 2010

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Annie M.-D. Lebeuf, Les populations du Tchad (Nord du 10e parallèle), L'Harmattan, Paris, 2006 (ISBN 2296004474)