Gustav Klimt

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture | |

| Période d'activité |

- |

| Nom de naissance |

Gustav Klimt |

| Nationalités | |

| Activité | |

| Formation | |

| Maître | |

| Élève | |

| Lieux de travail | |

| Mouvement | |

| Influencé par | |

| Père |

Ernst Klimt (d) |

| Mère |

Anna Klimt (d) |

| Fratrie |

Ernst Klimt Georg Klimt (d) |

| Enfants |

Gustav Ucicky Gustav Zimmermann (d) Otto Zimmermann (d) |

| Distinction |

Croix d'or du mérite artistique (1888) Médaille d'or de l'Exposition universelle de 1900 à Paris 1er prix à l'Exposition internationale de Rome en 1911. |

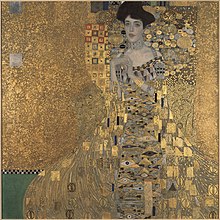

Portrait d'Adele Bloch-Bauer I (), Frise Beethoven (), Le Baiser (), Judith I (), Les Trois Âges de la femme () |

kjhklbib :;kbv ft alors une relation avec Klimt et tombe enceinte[1]. Si Klimt lui témoignage des sentiments, il entretient également une relation avérkjfbqekzrgl;z<bszrvfqrefgfhgygrygdyrfgyfyrgyfrkygrdkusfgurskwugbkurdbwvbhddhbs<hkjvvi<vicvisvdcvdicvyudcvuydcycvdyvcygiogiyhec Maria Ucicka, une jeune fille tchèque, enceinte elle aussi[1].kfbskw: lv< zlvjedz De cette relation naitra Gustav Ucicky, premier enfant illégitime de Gustav Klimt[2].

Si Gustav Klimt ne se marie avec aucune des deux femmes, il subvient financièrement à leurs besoins, sa seule réelle famille étant celle de son défunt frère[1]lj

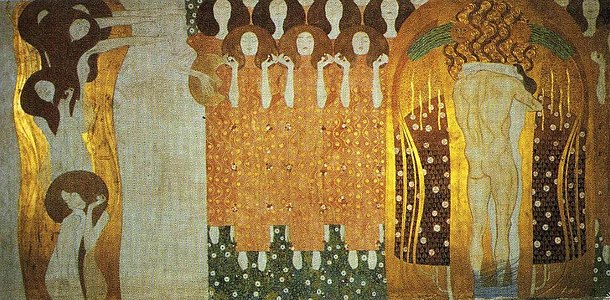

- La Frise Beethoven

-

Le Chevalier d'or (1903), Vienne, Palais de la Sécession.

-

Les Forces du Mal et les trois Gorgones (à gauche) (1902), Vienne, Palais de la Sécession.

-

Douleur distordante.

-

Génie et poésie.

-

L'Hymne à la joie (1902), 220 × 240 cm, Vienne, Palais de la Sécession.

Le Cycle d'or

Les années 1902-1903 constituent un tournant dans l'œuvre de Klimt, et une période d'intense créativité. Klimt entame la réalisation du Cycle d'or (ou « période dorée »), avec les Serpents d'eau, le Portrait d'Adele Bloch-Bauer et Danaé. Il s'agit surtout d'une période où Klimt explore le thème de l'érotisme, peignant des couples faisant l'amour ou des femmes se masturbant[3]. Si les critiques crient à la pornographie, ses œuvres ne sont pas interdites, car elles sont « sans le moindre doute uniquement d'un intérêt esthétique pour le spectateur et l'érudit »[3]. L'or est ainsi utilisé dans ses peintures sensuelles pour se rapprocher du côté divin et religieux[3]. Si certaines critiques indiquent que Klimt exploite les femmes, en les dépeignant comme des femmes fatales, passives face aux désirs de l'homme, il est néanmoins défendu par celles-ci et ses œuvres font partie des rares témoignages de la sexualité féminine de l'époque[3].

L'artiste entretenait des relations étroites avec certains de ses commanditaires, principalement issus de la grande bourgeoisie juive assimilée de Vienne. Il entretenait des relations intimes notamment avec ses modèles issus des milieux de la grande bourgeoisie. Il était considéré comme progressiste pour son époque, car il accordait aux femmes un rôle actif dans la sexualité[4].

En 1903, Klimt visite Venise, Ravenne et Florence. En compagnie de son collègue Maximilian Lenz, il visite notamment la basilique Saint-Vital de Ravenne. Il y étudie les mosaïques byzantines paléochrétiennes à fond d'or de Justinien Ier et de son épouse, l'impératrice Théodora[5],[6],[7],[8]. Lenz écrit plus tard que « les mosaïques ont eu une immense impression décisive sur [Klimt]. C'est de là que vient la resplendissance, la décoration rigide de son art »[8]. Klimt dit plus tard que ces « mosaïques d'une splendeur incroyable » ont été pour lui une « révélation »[9]. Ces inspirations mèneront au Portrait d'Adele Bloch-Bauer, portrait d'Adele Bloch-Bauer commandé par le riche industriel juif Ferdinand Bloch-Bauer pour un anniversaire[9]. Spolié par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, ce tableau sera finalement récupéré par les descendants des Bloch-Bauer après une longue bataille judiciaire[6].

En 1903, a également lieu la rétrospective Klimt au palais de la Sécession[10].

En 1904, le banquier belge Adolphe Stoclet lui commande la réalisation des mosaïques murales de la salle à manger d'un luxueux palais qu'il construit à Bruxelles sur les plans de l'architecte Josef Hoffmann. Klimt dessine les cartons qu'exécutera la Wiener Werkstätte. La richesse décorative de Klimt éclate dans L'Attente et dans L'Accomplissement, qu'il réalise pour Adolphe Stoclet.

-

L'Arbre de Vie (1905-1909), détail de la fresque du palais Stoclet, Vienne, musée des arts appliqués.

-

L'Accomplissement (1905-1909, détail), carton provenant de la fresque du palais Stoclet, 194,6 × 120,3 cm, Vienne, musée des arts appliqués.

-

L'Attente (1905-1909, détail), carton provenant de la fresque du palais Stoclet, 193,5 × 115 cm, Vienne, musée des arts appliqués.

-

Le Chevalier, décor pour la fin du mur.

Le Baiser et fin de la Sécession

-

Portrait de Fritza Riedler (1906).

-

Le Baiser (1908-1909), huile sur toile, 180 × 180 cm, Vienne, Österreichische Galerie Belvedere.

Le Baiser, qui est le tableau le plus représentatif de Gustav Klimt et qu'il peint de 1908 à 1909, sera reproduit dans le thème de L'Accomplissement pour la fresque d'Adolphe Stoclet.

En 1907, Klimt rencontre le jeune peintre Egon Schiele (1890-1918) qu'il va beaucoup influencer : Klimt sera pour Schiele un modèle et un maître.

À partir de 1905[11], devant les désaccords avec de nombreux artistes du groupe, il quitte, avec plusieurs de ses amis, la Sécession qui, selon lui, tend à se scléroser. « Il se retire en 1905 avec Carl Moll, tandis que Josef Hoffmann et Koloman Moser fondent la Wiener Werkstätte (atelier viennois) en 1907-1908[11]. » En 1908, Klimt expose 16 toiles à la Kunstchau ; la Galleria d'arte moderna achète Les Trois Âges de la femme et l'Österreichische Staatsgalerie achète Le Baiser.

Klimt épure son style, évitant l'or à partir de 1909. Il va à Paris où il découvre avec intérêt l’œuvre de Toulouse-Lautrec[10]. Il découvre aussi le fauvisme et ses précurseurs : Vincent van Gogh, Edvard Munch, Jan Toorop, Paul Gauguin, Pierre Bonnard et Henri Matisse sont exposés à la Kunstschau Wien 1908. Il se consacre alors à la peinture de paysages ou de scènes allégoriques très ornementées, de plus en plus stylisées et aux couleurs vives, ce qui le rapproche du pointillisme de Seurat, mais aussi de Van Gogh et de Bonnard. En 1909, il commence la Frise Stoclet.

Fin de carrière : décorateur « fin de siècle »

À la fin de sa carrière, il s'intéresse davantage à la peinture intimiste et aux portraits. Il réalise des tableaux de femmes de grandes dimensions, avec des compositions richement décorées, pour flatter une clientèle riche et bourgeoise qui lui fait des commandes, et il réalise aussi de nombreuses scènes de femmes nues ou aux poses langoureuses et érotiques, en tenues extravagantes, dans des compositions asymétriques, sans relief ni perspective, riches d'une ornementation chatoyante, envahissante et sensuelle.

En 1910, Klimt participe à la 9e Biennale de Venise, où il retrouve le succès et la notoriété d'avant l'aula magna. Il reprend le titre de décorateur « fin de siècle », de peintre de l'intelligentsia autrichienne et d'inventeur de l'art décoratif.

En 1911, La Vie et la Mort reçoit le 1er prix à l'Exposition internationale de Rome. Klimt voyage à Florence, Rome, Bruxelles, Londres et Madrid. En 1912, il remplace par un fond bleu (à la Matisse) le fond or de La Vie et la Mort[10].

En 1914, les expressionnistes critiquent l’œuvre de Klimt.[précision nécessaire]

Sa mère meurt en 1915, la palette de l'artiste s'assombrit, ses paysages tendent vers la monochromie.

En 1916, Klimt participe avec Egon Schiele, Oskar Kokoschka et Anton Faistauer à l'exposition du Bund Österreichischer Künstler à la Sécession de Berlin.

En 1917, l'Académie des beaux-arts de Vienne et celle de Munich le nomment membre honoraire. Klimt commence L'Épousée et Adam et Ève.

Les dates et les circonstances de la mort de l'artiste diffèrent selon les ouvrages. Selon le catalogue collectif du Centre Pompidou, « au retour d'un voyage en Roumanie, Klimt est frappé d'une congestion cérébrale. Il meurt le à Vienne[11]. » Selon Ilona Sármány-Parsons, « il meurt d'une hémorragie cérébrale ou congestion cérébrale le à Vienne[12]. » Selon le catalogue de l'exposition présentée au Leopold Museum à Vienne en 2012, Klimt subit un accident vasculaire cérébral dans son appartement à Vienne le et est alors à moitié paralysé. Il meurt à l'hôpital le et est enterré trois jours plus tard[13]. Certaines sources indiquent qu'il était atteint par l'épidémie de grippe mortelle ayant sévi cette année-là[14].

Il est enterré au cimetière de Hietzing à Vienne. Il laisse de nombreuses toiles inachevées[12].

Célibataire, Klimt vit avec sa mère (jusqu’à la mort de celle-ci) et ses sœurs. Il a cependant de nombreuses maîtresses, notamment Emilie Flöge, qu'il rencontre au début des années 1890. Elle sera sa principale compagne jusqu'à la fin de sa vie. De ses nombreuses conquêtes seraient nés quatorze enfants illégitimes officiels[15],[16].

Style et thèmes récurrents

Son œuvre comprend 230 tableaux, dont 54 tableaux représentant des paysages. Ses principaux travaux incluent les peintures, les fresques, les croquis et autres objets d'art, dont plusieurs sont exposés au palais de la Sécession. La profusion des détails, la richesse des décors et de la coloration en sont caractéristiques, ainsi que la précision des portraits. Il utilise souvent les formes phalliques dans ses œuvres, notamment dans Judith II (1909), dans Le Baiser (1907-1908), mais surtout dans Danaé (1907). Un des thèmes récurrents du travail de Klimt est la femme dominatrice, personnifiée par la femme fatale.

A partir de 1900, Gustav Klimt devint surtout célèbre comme "peintre des femmes". Il réalisa environ un portrait de femme de grand format par an, dans lequel il appliqua les principes de l'Art nouveau - aplat, décor, application de feuilles d'or. Parallèlement, il se consacrait aux allégories et aux héroïnes de l'Ancien Testament, qu'il transformait toutefois en dangereuses "femmes fatales". Il a interprété l'éros, la sexualité et la féminité de diverses manières comme un danger attirant. La vie, l'amour et la mort peuvent être définis comme les thèmes importants de l'œuvre de Klimt[17].

Klimt est connu pour son utilisation de l'or dans les peintures, qu'il découvre après avoir vu des mosaïques byzantines de Ravenne (voir le tableau de droite, Judith I, peint en 1901). Mais ses inspirations sont éclectiques. Les historiens de l'art répertorient des inspirations aussi diverses que celles de la Grèce classique, minoenne et égyptienne. Klimt est aussi inspiré par les ciselures d'Albrecht Dürer, les peintures européennes de la fin du Moyen Âge et celles de l'école japonaise de Rimpa.

Klimt peint également quelques paysages, privilégiant le format carré (comme beaucoup d'artistes de la Sécession), avec une absence de personnage, ce qui donne une ambiance de particulière sérénité. Ces tableaux sont peints sur le motif et terminés en atelier.

Klimt a beaucoup dessiné. Le catalogue raisonné de ses dessins comporte plus de 3 700 numéros mais il est probable que ce nombre soit largement sous évalué, l'artiste n'étant guère conservateur de ses feuillets[18].

Citation

« Il n'existe pas d'autoportrait de moi. Je ne m'intéresse pas à ma propre personne comme “objet de représentation”, mais aux autres êtres, surtout féminins, et plus encore aux apparitions. »

Principales œuvres

- 1901 : Buchenwald ((de) Birkenwald)[19].

- 1902 :

- 1903 :

- Espoir 4, Ottawa, Musée des beaux-arts du Canada[20].

- Le Chevalier d'or.

- 1904 : Wasserschlangen I.

- 1905 : Les Trois Âges de la femme.

- 1907 :

- 1909 : Judith II.

- 1912 : Adele Bloch-Bauer II.

- 1913 : Die Jungfrau[21].

- Les peintures murales de l'Université de Vienne.

- Les mosaïques du palais Stoclet de Bruxelles.

- L'Accomplissement.

- L'Attente.

- La frise Beethoven de la Sécession viennoise.

- Serena Pulitzer Lederer, portrait, huile sur toile (190,8 × 85,4 cm), New York, Metropolitan Museum of Art.

Œuvre mineure

- 1894 - 1907 : Peintures des Facultés

- 1916 : Portrait d'une dame

Expositions

- 2005 : Vienne 1900. Klimt, Schiele, Moser, Kokoschka, Paris, Grand Palais.

- 2012 : Vienne rend hommage à Gustav Klimt à l'occasion de son 150e anniversaire. La capitale autrichienne organise l'année Gustav Klimt[22]. Dix grands musées viennois présentent une série d'expositions temporaires consacrées à l'artiste.

- 2015 : Au temps de Klimt. La Sécession à Vienne, à la Pinacothèque de Paris. Le cœur de l’exposition s’appuie sur une sélection des travaux majeurs de Gustav Klimt, de ses premières années d’études jusqu’aux grandes œuvres de son âge d’or, comme Judith I (1901) ou la frise Beethoven, œuvre monumentale reconstituée à l’échelle et présentée pour la première fois en France.

Postérité dans la culture populaire

- Le générique réalisé par Mamoru Kanbe de l'animé tiré du manga Elfen Lied s'inspire des œuvres de Klimt.

- Le générique, également réalisé par Mamoru Kanbe, de l'animé La Mélodie du Ciel s'inspire de la frise Beethoven.

- En 2005, Raoul Ruiz réalise le film Klimt, avec John Malkovich dans le rôle du peintre.

- Dans le film Dracula de Francis Ford Coppola, sorti en 1992, la robe portée par Dracula dans la scène de lutte finale dans le château a été inspirée par le tableau de Gustav Klimt intitulé Le Baiser.

- Le groupe de musique électronique The Bloody Beetroots lui a rendu hommage en titrant une de ses chansons Gustav Klimt Was a Dark, chanson qui traduit phonétiquement l'art de Gustav Klimt.

- Le style graphique de l'animé Gankutsuou est inspiré du style de Gustav Klimt.

- Dans la série d'animation Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir, le portrait d'Emilie Agreste est inspiré du tableau Adèle Bloch-Bauer de Gustav Klimt.

- La direction artistique du jeu-vidéo Transistor s'inspire en partie du style de Gustav Klimt.

Marché de l'art

- En novembre 2003, son Landhaus am Attersee se vend pour 29,128 millions de dollars.

- En , Sotheby's à New York vend Litzlberg Am Attersee, un paysage du lac Attersee pour 40,4 millions de dollars (29,3 millions d'euros). Le tableau avait été restitué quelques mois plus tôt par le musée d'art moderne de Salzbourg au petit-fils de sa propriétaire d'avant-guerre, spoliée par les nazis.

Portrait d'Adele Bloch-Bauer I

En juin 2004, la Cour suprême des États-Unis autorise Maria Altmann, nièce d'Adele Bloch-Bauer, à poursuivre l'État autrichien pour obtenir la restitution de cinq tableaux de Klimt volés par les nazis en 1938. Gardés par l'Autriche après la guerre, les tableaux étaient visibles au palais du Belvédère de Vienne. Ces cinq tableaux comprenaient le célèbre Adele Bloch-Bauer I, surnommé « la Joconde d'Autriche ».

Le , un tribunal arbitral siégeant à Vienne rend une sentence qui ordonne la restitution des œuvres à la vieille dame[23].

Le , le tableau Adele Bloch-Bauer I est adjugé pour 135 millions de dollars chez Christie's[24]. Il est conservé à New York à la Neue Galerie.

Le , la maison Christie's annonce être mandatée pour organiser la vente des quatre autres tableaux. Le Portrait d'Adèle Bloch-Bauer II est vendu aux enchères pour 87,9 millions de dollars, la troisième plus grosse vente lors d'une vente aux enchères à cette époque. Le Pommier I (1912) est vendu pour 33 millions de dollars, La Forêt de Birch (1903) est vendu pour 40,3 millions de dollars et Les Maisons d'Unterach sur le lac Utter (1916) est vendu pour 31,4 millions de dollars. La vente des cinq tableaux a rapporté 327,6 millions de dollars[25].

Galerie

- Paysages

-

Stiller Weiher im Schloßpark von Kammer (1899).

-

Garten mit Hühnern in St. Agatha (1899).

-

Haut-bois (1902).

-

Die Große Pappel oder Aufziehendes Gewitter (1903).

-

L'Île.

-

Sous-bois Buchenwald (Birkenwald), (1903), Österreichische Galerie Belvedere (Vienne).

-

L'église d'Unterach am Attersee.

-

Le Pommier I (1912), Österreichische Galerie Belvedere (Vienne).

-

Ferme avec des bouleaux (1900), huile sur toile (80 × 80 cm), Österreichische Galerie Belvedere (Vienne).

-

Jardin aux tournesols (1907), huile sur toile (110 × 110 cm), Österreichische Galerie Belvedere (Vienne).

-

Blühende Wiese.

-

Champ de coquelicots (1907).

-

Champs fleurissant (1909), huile sur toile (100,5 × 100,5 cm), musée d'art de Carnegie de Pittsburgh.

-

Le Parc (1909).

-

Schloß Kammer am Attersee (1910).

-

Ferme en Haute-Autriche (1911-1912), huile sur toile (110 × 110 cm).

-

Das Haus von Guardaboschi (1912).

-

Allée dans le parc du château de Kammer (1912), huile sur toile (110 × 110 cm), Österreichische Galerie Belvedere (Vienne).

-

Kirche in Cassone (1913).

-

Paysage horticulturel au sommet d'une colline.

-

Paysage horticulturel italien.

-

Malcesine sur le lac de Garde (1913), huile sur toile, détruit le 8 mai 1945 dans l'incendie du château d'Immendorf.

-

Des pommiers (1916).

-

Jardin avec des coqs (1917), huile sur toile (110 × 110 cm).

- Mythologie

-

Wasserschlangen II, (Hydre II) - (1907)

-

Judith II (1909), huile sur toile (178 × 46 cm), Venise, galerie d'art moderne.

-

Poisson rouge (1901-1902), huile sur toile (181 × 66,5 cm), collection particulière.

-

Wasserschlangen I (Freundinnen I) : Hydre I (Amis I) (1904-1907).

-

Eau en déplacement (1898, 52 × 65 cm), collection privée à New York.

-

Danaë (1907), collection privée à Vienne.

-

Adam et Ève (1917-1918), huile sur toile inachevée, Österreichische Galerie Belvedere (Vienne).

-

Sapho (1888-1890), huile sur toile (39 × 31,6 cm), musée historique des arts de Vienne.

-

Autel de Dionysos.

-

Les Sirènes (1889).

-

Le Sang de poisson.

- Allégories

-

La partie basse de la Médecine, montrant la déesse Hygie.

-

Musique (1895).

-

Nuda Veritas (La Vérité Nue), 1899.

-

Le Chevalier d'or (1903).

-

Les Trois Âges de la femme (1905), huile sur toile (180 × 180 cm), galerie nationale d'art moderne (Rome).

-

L'Espoir II (1907-1908), huile sur toile (110 × 110 cm), Museum of Modern Art (New York).

-

L'Amour (1895), huile sur toile (60 × 44 cm), musée historique de Vienne.

-

Vie et Mort (1908-1911), huile sur toile (178 × 198 cm), musée Leopold (Vienne).

-

Allégorie de la sculpture.

-

Januar (Janvier).

- Portraits

-

Le Chapeau noir.

-

Judith I et la tête de Holopherne, 1901, Österreichische Galerie Belvedere (Vienne).

-

Portrait de Johanna Staude (1917-1918), huile sur toile (70 × 50 cm), Österreichische Galerie Belvedere (Vienne).

-

Mäda Primavesi (1912), peinture à l'huile (150 × 110 cm), Metropolitan Museum of Art (New York).

-

Portrait d'Eugenia Primavesi.

-

Portrait d'Adele Bloch-Bauer II (1912), huile sur toile (190 × 120 cm), Österreichische Galerie Belvedere (Vienne).

-

Portrait de Margarethe Stonborough-Wittgenstein pour son mariage, en 1905.

-

Porträt der Fritza Riedler (1906), peinture à l'huile (153 × 133 cm).

-

Portrait d'une dame (1916-1917), huile sur toile (60 × 55 cm), Plaisance, galerie Ricci-Oddi.

-

Portrait de la baronne Elisabeth Bachofen-Echt.

-

Portrait d'Amalie Zuckerandl (1917-1918).

-

Portrait de Friederike Maria Beer.

-

Portrait d'Hermine Gallia (1904).

-

Portrait de Maria Munk (1917-1918).

-

Portrait de Serena Lederer (1899).

-

Portrait de Sonja Knips (1898).

-

Portrait du pianiste Joseph Pembauer (1890).

-

Portrait de Josef Lewinsky als Carlos.

-

Portrait d'Helene Klimt (sa nièce).

-

Portrait d'une femme (1898-1899).

-

Portrait d'une femme (1894).

-

Portrait d'une femme (1897).

-

Dame avec un chapeau et un manteau (1909).

-

Portrait d'une femme.

-

Portrait de Rose von Rosthorn-Friedmann.

-

Portrait de Marie Henneberg.

-

Vieil homme sur son lit de mort (1900).

-

Femme assise dans un fauteuil (1904), charbon de bois sur papier japonais (45,1 × 31,4 cm), musée Solomon R. Guggenheim (New York).

- Varia

-

Les Vierges (1913), galerie nationale de Prague.

-

Les Amies (1916-1917).

-

Bébé (berceau) (1917-1918), huile sur toile (110 × 110 cm), collection[Quoi ?].

-

Idylle (1884), huile sur toile.

-

Théâtre grec de Taormine (1886-1888).

-

Danseuse.

-

Vaches à l'étable (1900-1901).

-

Dessin pour un théâtre.

-

Femmes jouant de l'orgue.

-

Zuschauerraum im alten Burgtheater in Wien (1888).

-

Fable (1883).

-

Plafond de théâtre.

-

Théâtre de Shakespeare.

-

Exposition d'art de l'Association des artistes en arts visuels en Autriche.

-

La Femme à l'éventail (1917-1918), collection particulière.

Notes et références

- O'Connor 2012, p. 28-30.

- « The Collector Gustav Ucicky - klimt-foundation.com », sur www.klimt-foundation.com (consulté le ).

- O'Connor 2012, p. 40.

- (de) « Klimts hundertster Todestag: Der Meister des gemalten Wahnsinns », Frankfurter Allgemeine Zeitung, (lire en ligne

, consulté le ).

, consulté le ).

- (en) Peter Vergo, « Klimt, Gustav », dans Oxford Art Online, Oxford University Press, (DOI 10.1093/gao/9781884446054.article.t046890, lire en ligne).

- (en) Neue Galerie, « The Woman in Gold: Historical Timeline » [archive], sur web.archive.org, (consulté le ).

- Rogoyska et Bade 2011, p. 136.

- Betancourt et Taroutina 2015, p. 15.

- O'Connor 2012, p. 46.

- Gilles Néret, Klimt.

- Collectif Jean Clair et al 1986, p. 724.

- Sármány-Parsons 1987, p. 94.

- (de) Tobias G. Natter (Hrsg.), Klimt persönlich : Bilder, Briefe, Einblicke, Wien, Brandtstätter, , 431 p. (ISBN 978-3-85033-657-4).

- C. Hannoun, « Sur la piste du virus de la grippe espagnole (1918-1919) », Virologie, vol. 5, no 1, (ISSN 1267-8694, lire en ligne, consulté le ).

- « Dix choses que vous ne saviez pas sur Klimt », sur Geo, : « Gustav Klimt vit jusqu’à sa mort avec sa mère [sic] et ses sœurs, mais il aura de nombreuses conquêtes, parfois les épouses de ses mécènes, avec qui il entretient des relations plus ou moins suivies. De ses aventures en nombre découlera la naissance de 14 enfants illégitimes ».

- Marie Le Moël, « Klimt en toute intimité », sur Le Devoir, (consulté le ).

- (de) « Gustav Klimt Biografie : Lebenslauf und wichtige Bilder des Wiener Malers », sur Kunst, Künstler, Ausstellungen,…, (consulté le ).

- P. Pinchon, « La ferveur intime du trait », Dossier de l'art, no 191, décembre 2011, p. 58-63.

- klimt.com.

- 3.bp.blogspot.com.

- klimt.com.

- Présentation de l'année Klimt à Vienne, « Embrasse-moi », de Julien Walterscheid-Finlay, le 6 mars 2012, à lire sur L'Intermède.

- « La vieille dame et les Klimt », sur L'Express, (consulté le ).

- « Un portrait d'Adele Bloch-Bauer de Gustav Klimt vendu aux enchères 135 millions de dollars », La Presse canadienne, 19 juin 2006.

- (en) « How Checkbook Art History Elevated Gustav Klimt to the $100 Million Club ».

Annexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (en) Roland Betancourt et Maria Taroutina, Byzantium/modernism : the Byzantine as method in modernity, (ISBN 978-90-04-30001-9 et 90-04-30001-5, OCLC 912498834, lire en ligne).

- (en) Gilles Néret, Gustav Klimt, 1862-1918, Taschen, (ISBN 3-8228-5980-X et 978-3-8228-5980-3, OCLC 45858192, lire en ligne).

- (en) Anne-Marie O'Connor, The Lady in Gold: The Extraordinary Tale of Gustav Klimt's Masterpiece, Bloch-Bauer, Knopf Doubleday Publishing Group, (ISBN 9780307957566, lire en ligne).

- (en) Jane Rogoyska et Patrick Bade, Gustav Klimt, Parkstone Press International, , 200 p. (ISBN 978-1-78042-729-4, 1-78042-729-8 et 978-1-78310-183-2, OCLC 778447797, lire en ligne).

- René Passeron (trad. de l'italien), Tout l'œuvre peint de Klimt, Paris, Flammarion, , 164 p. (ISBN 2-08-011220-1).

- Ilona Sármány-Parsons, Gustav Klimt, Paris, Flammarion, , 96 p. (ISBN 2-08-011526-X).

- Collectif Jean Clair et al., Vienne 1880-1938. L'apocalypse joyeuse, Paris, éditions du Centre Pompidou, , 767 p. (ISBN 2-85850-322-2), p. 82-93, 192-227, 723-724.

- Dictionnaire Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays, vol. 7, Paris, éditions Gründ, , 4e éd., 13440 p. (ISBN 978-2-7000-3017-4 et 2700030176, LCCN 2001442437), p. 853-856.

- Salfellner Harald, Klimt. Une vie en couleurs. Prague, Vitalis, 2018, p. 104. (ISBN 978-3-89919-549-1).

- Gilles Néret, Klimt, Cologne, Taschen, , 96 p. (ISBN 978-3-8228-5940-7).

- Agnes Hussein-Arco, Markus Fellinger et Alfred Weidinger, Au temps de Klimt. La Sécession à Vienne, Éd. Pinacothèque de Paris et 24 Ore Cultura, 2015 (ISBN 9788866482550).

- Gottfried Fliedl, Klimt, Taschen, 2003

Filmographie

- Gustave Klimt au musée Maillol : papiers érotiques, film de Christian Guyonnet, Naïve vision, Paris ; Artstudio, 2005, 54 min.

- Klimt ou le testament d'Adele, film documentaire de Michel Vuillermet et Gilbert Charles, France, 2005, 55 min.

- Vienne 1900 : Klimt, Schiele, Moser et Kokoschka, film de Valérie Manuel, RMN, Paris, 2005, 52 min (DVD).

- Klimt, film de Raúl Ruiz, 2006, 127 min (DVD).

- La femme au tableau, film de Simon Curtis, 2015, 107 min.

Articles connexes

Liens externes

- Gustav Klimt en 2 minutes sur BeauxArts.com.

Bases de données et dictionnaires

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Art UK

- Artists of the World Online

- Bénézit

- Bridgeman Art Library

- British Museum

- Collection de peintures de l'État de Bavière

- Delarge

- Grove Art Online

- Kunstindeks Danmark

- Musée d'Orsay

- Musée des beaux-arts du Canada

- Musée Städel

- Museum of Modern Art

- National Gallery of Art

- Österreichische Galerie Belvedere

- RKDartists

- Royal Academy of Arts

- Union List of Artist Names

- Ressources relatives à la musique :

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative au spectacle :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à l'audiovisuel :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Britannica

- Brockhaus

- Den Store Danske Encyklopædi

- Deutsche Biographie

- Enciclopédia Itaú Cultural

- Gran Enciclopèdia Catalana

- Hrvatska Enciklopedija

- Larousse

- Nationalencyklopedin

- Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950

- Proleksis enciklopedija

- Store norske leksikon

- Universalis

- Visuotinė lietuvių enciklopedija

- Gustav Klimt

- Peintre autrichien

- Peintre portraitiste autrichien

- Peintre symboliste

- Peintre de nu

- Art nouveau en Autriche

- Wiener Werkstätte

- Naissance en juillet 1862

- Naissance à Penzing

- Décès en février 1918

- Décès à Vienne (Autriche)

- Décès à 55 ans

- Mort de la grippe espagnole

- Mort d'un accident vasculaire cérébral

- Éponyme d'un objet céleste

![Bébé (berceau) (1917-1918), huile sur toile (110 × 110 cm), collection[Quoi ?].](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Gustav_Klimt_002.jpg/296px-Gustav_Klimt_002.jpg)