« Historiographie » : différence entre les versions

wiki |

|||

| (38 versions intermédiaires par 25 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||

|thème=histoire |

|thème=histoire |

||

}} |

}} |

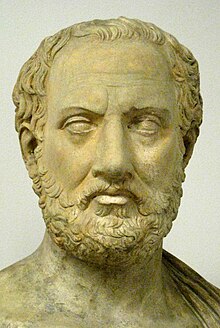

||

[[Fichier:Thucydides pushkin02.jpg|vignette|Copie romaine d'un buste grec de [[Thucydide]], historien [[Athènes classique|athénien]] du {{-s-|V}}]] |

|||

L''''historiographie''' est |

|||

L''''historiographie''' désigne généralement l’histoire de la [[science historique]], c'est-à-dire l'étude de la façon d'écrire l'[[histoire]] mais peut aussi, selon l'approche choisie, désigner les manières d’écrire l’histoire, « l’art de l’histoire » ou encore l'ensemble des publications traitant du passé et écrites par les [[Historien|historiens]]. |

|||

l'étude de l'évolution passée de la façon d'écrire l'histoire. |

|||

Elle traite de l'évolution de l'objet, des sources et des méthodes de l'[[historien]]. |

|||

L'objet des recherches historiques est divers: un ou plusieurs événements, modes de vie personnelle ou sociale. |

|||

Tout peut être objet d'histoire, par exemple le déroulement des événements, ou les modes de vie de sociétés. L'historien utilise différentes sources : des sources privées comme les témoignages écrits ou oraux ; des sources publiques (presse, archives) et des sources matérielles (objets, monnaie, vestiges [[archéologie|archéologiques]]). Tous les objets, les sources et les méthodes de l'Histoire ont évolué. C'est le rôle de l'historiographie d'illustrer tous ces changements. |

|||

Les recherches peuvent s'appuyer sur des sources écrites, orales ou non-verbales ([[monnaie]], [[archéologie|vestiges archéologiques]]), privées ou publiques, [[Wikipédia:Sources primaires, secondaires et tertiaires|primaires ou non]]. |

|||

Les moyens d'amener au public cette connaissance peuvent être écrits ou non, individuels ou collectifs, matériels ou non (livres, articles de presse, [[site web|sites internet]]). |

|||

Par ailleurs, l'historiographie peut elle-même faire l'objet d'étude historiques voire historiographique<ref name=":1" />. |

|||

== Définitions == |

|||

Le terme « [[histoire]] » est ambigu en français dans la mesure où il peut désigner à la fois le ''récit'' et la ''science historique,'' deux notions qui, par exemple, en allemand font l'objet d'une terminologie différenciée, ''historie'' désignant la connaissance des faits et leur documentation tandis que ''geshichte'' désigne le récit qui les traduit, les met en forme<ref name=":0">{{Chapitre|prénom1=Marie-Paule|nom1=Caire-Jabinet|titre chapitre=Introduction|auteurs ouvrage=Caire-Jabinet Marie-Paule (dir.)|titre ouvrage=Introduction à l'historiographie|lieu=Paris|éditeur=Armand Colin|année=2020|numéro d'édition=5|isbn=978-2-200-62690-7|passage=9-14}}</ref>''.'' |

|||

== Terminologie == |

|||

Le terme « historiographie » n'est lui-même pas dénué d'ambigüité dans la mesure où, « sous la même appellation, se retrouvent des interrogations et des travaux très divers et que se pose régulièrement la question des discours sur la discipline, de la description des pratiques, [constituant] un champ à géométrie variable, selon l’approche choisie »<ref name=":0" />. |

|||

Sur l'usage et le sens des mots, le lecteur se référera à [[wiktionnaire|son dictionnaire préféré]], ''s.v.'' |

|||

''[[:wikt:historiographie|historiographie]]'', ''[[:wikt:histoire|histoire]]''. |

|||

Le mot français « [[histoire]] » est ambigu |

|||

L'« historiographie » peut ainsi désigner l’histoire de la [[science historique]], l’histoire de l’histoire ou « l’art de l’histoire » {{En latin|ars historica}}, la démarche qui relate l’histoire de l’histoire, l'étude de la façon ou des manières d'écrire l'[[histoire]] voire, selon les cas, l'ensemble des publications traitant du passé et écrites par les [[Historien|historiens]], la littérature historique, ou encore l’« histoire littéraire des livres d’histoire »<ref name=":1">{{Article|prénom1=Milica Vasievna|nom1=Netchkina|titre=L'histoire de l'historiographie|sous-titre=Problèmes méthodologiques de l'histoire de la science historique|périodique=Storia della Storiografia|numéro=2|lieu=Milan|éditeur=Jaca Book|date=1982|pages=108–111}}</ref>. Par ailleurs, l'historiographie, dont l'objet permet aux historiens d'analyser concepts et débats ainsi que d'étudier les pratiques et les discours, est devenue un champ historique singulier<ref name=":0" />, pouvant elle-même l'objet d'étude historiographique<ref name=":1" />. |

|||

<ref name=":0"> |

|||

{{citation|Sous la même appellation, se retrouvent des interrogations et des travaux très divers et [...] se pose régulièrement la question des discours sur la discipline, de la description des pratiques, [constituant] un champ à géométrie variable, selon l’approche choisie.}}{{Chapitre |

|||

|nom = Marie-Paule Caire-Jabinet |

|||

|titre chapitre = Introduction |

|||

|auteurs ouvrage = Marie-Paule Caire-Jabinet (dir.) |

|||

|titre ouvrage = Introduction à l'historiographie |

|||

|lieu = Paris |

|||

|éditeur = [[Armand Colin]] |

|||

|année = 2020 |

|||

|numéro d'édition= 5 |

|||

|isbn = 978-2-200-62690-7 |

|||

|passage = 9-14 |

|||

}}</ref>, |

|||

signifiant la ''science historique'', connaissance des faits et leur documentation |

|||

{{en allemand|[[:de:Historie|Historie]]}}, |

|||

ou le ''récit'' qui met cette connaissance en forme |

|||

({{en anglais |[[:en:Narrative history|narrative history]]}}){{en allemand|[[:de:Geschichte|Geschichte]]}}. |

|||

Le mot « historiographie » a lui-même plusieurs sens |

|||

== Les évolutions de la pensée historique == |

|||

<ref name=":0"/>{{,}}<ref name=":1"> |

|||

=== L'Antiquité : naissance de l'histoire critique === |

|||

{{Article |

|||

Les premiers chroniqueurs grecs, qui s'intéressaient surtout aux mythes de fondation (les [[logographe (histoire)|logographes]]), pratiquaient déjà le récit des événements : leur narration pouvait s'appuyer sur l'écrit, comme chez [[Hécatée de Milet]] (première moitié du {{-s-|VI}}). Au {{-s-|V}}, [[Hérodote|Hérodote d'Halicarnasse]] se distingue de ses prédécesseurs et contemporains par sa volonté de distinguer le vrai du faux : cette préoccupation est au cœur même des « enquêtes » ou « recherches » de ce dernier. En effet, à l'époque, le mot « histoire » (ἱστορία) n'a pas le même sens qu'aujourd'hui : il signifie « enquête ». |

|||

|nom1 = Milica Vasievna Netchkina |

|||

|titre = L'histoire de l'historiographie |

|||

|sous-titre = Problèmes méthodologiques de l'histoire de la science historique |

|||

|périodique = Storia della Storiografia |

|||

|numéro = 2 |

|||

|lieu = Milan |

|||

|éditeur = Jaca Book |

|||

|date = 1982 |

|||

|pages = 108-111 |

|||

}}.</ref>: |

|||

* histoire de la [[science historique]], |

|||

* littérature historique, ensemble des publications traitant du passé et écrites par les [[historien]]s, |

|||

* étude des manières d'écrire l'[[histoire]], histoire littéraire des livres d’histoire |

|||

* art de l’histoire {{En latin|ars historica}}. |

|||

== Évolutions de la pensée historique == |

|||

Avec [[Thucydide]], surtout, cette préoccupation se mue, moins d'une génération après, en esprit critique, fondé sur la confrontation de diverses sources, orales et écrites. Son ''[[Histoire de la guerre du Péloponnèse]]'' a pu être vue comme la première œuvre véritablement historique. |

|||

=== Antiquité : naissance de l'histoire critique === |

|||

Les premiers chroniqueurs grecs, les [[logographe (histoire)|logographes]] comme chez [[Hécatée de Milet]] (dans la première moitié du {{-s-|VI}}), narrent surtout des mythes de fondation. |

|||

Au {{-s-|V}}, [[Hérodote|Hérodote d'Halicarnasse]] a la volonté de distinguer le vrai du faux, |

|||

préoccupation au cœur de ses « Enquêtes »: |

|||

le titre de celles-ci en en [[grec ancien]], {{Grec ancien|ἱστορία|historía}}, qui a donné le mot ''histoire'', signifie |

|||

« recherche, relation verbale ou écrite de ce qu’on a appris, récit » |

|||

<ref> |

|||

{{lien web |

|||

|auteur= Anatole Bailly, Hugo Chávez, Gérard Gréco, André Charbonnet, Mark De Wilde, Bernard Maréchal & contributeurs |

|||

|année = 2020 |

|||

|site = Le Bailly |

|||

|titre = ἱστορία, ας (ἡ) |

|||

|date = 2020 |

|||

|url=//bailly.app/historia |

|||

|consulté le=23 octobre 2023 |

|||

}} |

|||

.</ref>. |

|||

Avec [[Thucydide]], moins d'une génération plus tard, cette préoccupation se mue en esprit critique, fondé sur la confrontation de diverses sources, orales et écrites. Son ''[[Histoire de la guerre du Péloponnèse]]'' a pu être vue comme la première œuvre véritablement historique. |

|||

[[Polybe]], peut-être en cherchant à écrire une œuvre de géographe, aborde quant à lui au {{-s-|II}} la question de la succession des régimes politiques pour expliquer comment son monde est entré dans l'orbite romaine (dans les ''Pragmateia'', traduit par ''Histoires''). Il est le premier à chercher des causes intrinsèques au déroulement de l'histoire plutôt que d'évoquer des principes externes. |

|||

Au {{-s-|II}}, [[Polybe]], cherchant peut-être avec ses ''Pragmateia'' à écrire une œuvre de géographe, aborde la question de la succession des régimes politiques pour expliquer comment son monde est entré dans l'orbite romaine. Il est le premier à chercher des causes intrinsèques, plutôt que des principes externes, aux faits passés. |

|||

Les historiens latins, comme [[Tite-Live]], [[Salluste]], [[Jules César|César]], [[Tacite]], produisent des œuvres d'une grande qualité littéraire, mais mettent l'histoire au service d'une démarche patriotique ou politique. Leur influence sera énorme durant de nombreux siècles, comme sources pour les historiens, mais aussi comme modèles dans la manière d'appréhender l'histoire. |

|||

[[Lucien de Samosate]] rédige le tout premier traité sur ''Comment il faut écrire l'Histoire'' |

|||

=== Le Moyen Âge : le temps des chroniqueurs et des hagiographes === |

|||

<ref> |

|||

L'histoire au Moyen Âge est principalement écrite par des [[hagiographie|hagiographes]], des [[Chroniques médiévales|chroniqueurs]], souvent [[Monachisme|moines]] ou membres de la hiérarchie religieuse, généralement proches du pouvoir. Elle est constituée de généalogies, d'annales assez sèches (listes chronologiques d'événements concernant les règnes des souverains – annales royales – ou la succession des abbés – annales monastiques), de vies (biographies à caractère édifiant, comme celle des Saints mérovingiens ou, plus tard, des rois de France) et enfin d'''Histoires'' qui racontent la naissance d'une nation chrétienne (d'une ''gentis''), exaltent une dynastie ou, au contraire, fustigent les [[Rôle du méchant|méchants]] dans une perspective chrétienne. |

|||

{{Lien web |

|||

|titre = « Comment il faut écrire l'histoire » de Lucien de Samosate |

|||

|url = www.lhistoire.fr/classique/«-comment-il-faut-écrire-lhistoire-»-de-lucien-de-samosate |

|||

|site = [[L'Histoire]] |

|||

|consulté le=2023-03-03 |

|||

}}</ref>. |

|||

Les historiens latins, comme [[Tite-Live]], [[Salluste]], [[Jules César|César]], [[Tacite]], |

|||

Cette histoire est religieuse, au sens premier, et inscrit les actions des hommes dans le cadre des desseins de Dieu : ainsi, les ''Histoires ecclésiastiques'' comme celle de [[Bède le Vénérable]] (''l'[[Histoire ecclésiastique du peuple anglais]]'' au début du {{s-|VIII}}) participent surtout à la description de l'extension de l'Église catholique aux confins de la terre et vers la fin des temps, dans une perspective [[Saint Augustin|augustinienne]]. |

|||

combinent qualité littéraire et démarche patriotique ou politique. |

|||

Leur influence sera énorme sur les historiens des siècles suivants, à la fois comme sources historiques et comme modèles dans la manière d'appréhender l'histoire. |

|||

=== Moyen Âge : temps des chroniqueurs et hagiographes === |

|||

Enfin, il faut attendre le {{s-|XIV}} pour que les chroniqueurs s'intéressent au peuple, grand absent de la production de cette période, par exemple avec [[Jean Froissart|Froissart]]. |

|||

L'histoire, dans l'[[Moyen Âge|Europe médiévale]], est principalement constituée d'[[hagiographie]]s et |

|||

de [[Chroniques médiévales|chroniques]], |

|||

souvent écrites par des [[Monachisme|moines]] ou membres du [[clergé catholique]], |

|||

souvent proches du pouvoir temporel. |

|||

Ces généalogies et annales sont en général assez sèches |

|||

Plus précisément, on{{qui}} constate que l'Histoire au Moyen Âge est avant tout au service de la [[théologie]] et se construit progressivement en passant d’une transmission orale à une transmission écrite. En effet, l’Histoire du Moyen Âge est surtout élaborée dans les [[monastère]]s qui bénéficient de bibliothèques plus ou moins importantes, à travers des travaux de copie des ouvrages par les [[moine]]s. |

|||

(les annales royales sont des listes chronologiques d'événements concernant les règnes des souverains, |

|||

les annales monastiques donnent la succession des abbés). |

|||

Biographies des Saints mérovingiens ou des rois de France, et Histoires de la naissance d'une nation chrétienne |

|||

Leur production est une [[Histoire universelle]] : aux [[Annales]] des {{s2-|VII|VIII}} ont succédé les [[Chronique médiévale|Chroniques]]. Sous l’époque [[carolingien]]ne, la circulation des hommes et des livres est plus facile, les évêchés et les monastères prospèrent au sein d’un Empire où règne la paix, les bibliothèques prennent de l’ampleur et la culture historique connaît un certain essor sur la base d’un fond commun de connaissances. |

|||

exaltent la religion et les puissants ou, au contraire, fustigent les [[Rôle du méchant|méchants]] dans une perspective chrétienne. |

|||

Cette histoire inscrit les actions des hommes dans le cadre des desseins de Dieu : |

|||

ainsi, les ''Histoires ecclésiastiques'' comme ''l'[[Histoire ecclésiastique du peuple anglais]]'' de [[Bède le Vénérable]] au début du {{s-|VIII}}, décrivent, dans une perspective [[Saint Augustin|augustinienne]], l'extension de l'Église catholique jusqu'aux confins de la Terre et la fin des temps. |

|||

Au {{s-|XIV}}, [[Jean Froissart]] et les chroniqueurs s'intéressent au peuple, absent jusqu'alors de la production de cette période. L'Histoire au Moyen Âge est avant tout au service de la [[théologie]] et se construit progressivement en passant d’une transmission orale à une transmission écrite. |

|||

L’Histoire du Moyen Âge est surtout élaborée dans les [[monastère]]s qui bénéficient de bibliothèques plus ou moins importantes, à travers les travaux des [[moine]]s copistes. |

|||

Leur production est une {{lh|Histoire universelle}} : aux [[Annales]] des {{s2-|VII|VIII}} ont succédé les [[Chronique médiévale|Chroniques]]. Sous l’époque [[carolingien]]ne, la circulation des hommes et des livres est plus facile, les évêchés et les monastères prospèrent au sein d’un Empire où règne la paix, les bibliothèques prennent de l’ampleur et la culture historique connaît un certain essor sur la base d’un fond commun de connaissances. |

|||

Aux {{s2|XI|XII}}, l’Histoire connaît un épanouissement considérable. La réforme grégorienne a multiplié les écoles et donc accru la culture des clercs et des moines. Deux événements majeurs qui ont eu un impact important sur le développement de l’Histoire peuvent être cités, à savoir la « [[querelle des Investitures]] » entre le [[pape]] et l’[[Liste des souverains du Saint-Empire|Empereur romain germanique]] et les diverses [[croisade]]s. Le premier révèle le poids de l’Histoire et la façon dont il pouvait être utilisé à des fins politiques ; le deuxième permit le développement d’une intense propagande historique de la part des clercs. De nombreux récits de [[Historiographie des Croisades|croisades]] virent le jour. En effet, comme le précise bien l’auteur, les croisades ont « développé chez les Occidentaux le goût du récit historique ». Le {{s-|XII}} marque, à travers le travail des moines [[bénédictin]]s, l’utilisation de toutes sortes de sources historiques possibles, autant écrites avec les récits et les archives qu'orales, mais c'est aussi le moment où l’écrit remplace définitivement l’oral. |

Aux {{s2|XI|XII}}, l’Histoire connaît un épanouissement considérable. La réforme grégorienne a multiplié les écoles et donc accru la culture des clercs et des moines. Deux événements majeurs qui ont eu un impact important sur le développement de l’Histoire peuvent être cités, à savoir la « [[querelle des Investitures]] » entre le [[pape]] et l’[[Liste des souverains du Saint-Empire|Empereur romain germanique]] et les diverses [[croisade]]s. Le premier révèle le poids de l’Histoire et la façon dont il pouvait être utilisé à des fins politiques ; le deuxième permit le développement d’une intense propagande historique de la part des clercs. De nombreux récits de [[Historiographie des Croisades|croisades]] virent le jour. En effet, comme le précise bien l’auteur, les croisades ont « développé chez les Occidentaux le goût du récit historique ». Le {{s-|XII}} marque, à travers le travail des moines [[bénédictin]]s, l’utilisation de toutes sortes de sources historiques possibles, autant écrites avec les récits et les archives qu'orales, mais c'est aussi le moment où l’écrit remplace définitivement l’oral. |

||

Le travail des historiens de ce temps consistait désormais en la production d’une véritable histoire savante. Pourtant, celle-ci souffre de n’être pas considérée comme une discipline à part, autonome. Elle reste toujours assujettie à la théologie afin de servir de justificatif aux [[Saintes Écritures]]. Elle doit se contenter de servir la morale, le [[droit]] et la [[religion]]. Par ailleurs, elle se contente de rapporter les faits, mais non les explications et les causes de ceux-ci. L’Histoire était encore répétitive et « routinière », selon les mots employés par [[Bernard Guenée]] dans son ouvrage majeur sur l'historiographie médiévale : ''[[Histoire et culture historique dans l'Occident médiéval]] |

Le travail des historiens de ce temps consistait désormais en la production d’une véritable histoire savante. Pourtant, celle-ci souffre de n’être pas considérée comme une discipline à part, autonome. Elle reste toujours assujettie à la théologie afin de servir de justificatif aux [[Saintes Écritures]]. Elle doit se contenter de servir la morale, le [[droit]] et la [[religion]]. Par ailleurs, elle se contente de rapporter les faits, mais non les explications et les causes de ceux-ci. L’Histoire était encore répétitive et « routinière », selon les mots employés par [[Bernard Guenée]] dans son ouvrage majeur sur l'historiographie médiévale : ''[[Histoire et culture historique dans l'Occident médiéval]]'', car leurs auteurs n’avaient pas à portée de main la culture historique nécessaire pour produire autre chose. En fait, selon [[Bernard Guenée]], les historiens du Moyen Âge ont en quelque sorte été victimes de leur époque dans le sens où ils ne pouvaient pas rédiger ce qu'ils désiraient composer au vu de la pauvreté des moyens dont ils disposaient, mais aussi parce qu'ils vivaient à une période où ils étaient contraints de respecter certains principes, certaines règles établies. Se posait également le souci des faux documents produits parfois en grand nombre et le manque de relations et de contacts entre historiens de l’époque, d'où des échanges limités d'idées et d'avis personnels entre eux. |

||

À partir du {{s-|XIII}}, l’Histoire sort des monastères et intéresse de plus en plus de laïques, mais ces derniers sont à la recherche de beaux récits plutôt que de récits vrais. En outre, le passage d’écoles de monastères à des écoles désormais situées dans les bourgades et les villes ont deux effets contradictoires pour l’Histoire. D’abord négatif, car il y a une perte de contact avec les archives et les grandes bibliothèques situées justement au sein de ces établissements monastiques, d’où un accès réduit aux principales sources de documentation de l’époque. Cependant, le développement des universités a eu aussi des conséquences plus positives. En effet, avec un enseignement plus poussé, des techniques de présentation des textes et une multiplication des ouvrages historiques s'est opérée à l’intérieur de ces lieux d’étude. Ainsi, des encyclopédies et des manuels sont compilés et diffusés en plus grand nombre à destination des étudiants, mais aussi des juristes et des théologiens. |

À partir du {{s-|XIII}}, l’Histoire sort des monastères et intéresse de plus en plus de laïques, mais ces derniers sont à la recherche de beaux récits plutôt que de récits vrais. En outre, le passage d’écoles de monastères à des écoles désormais situées dans les bourgades et les villes ont deux effets contradictoires pour l’Histoire. D’abord négatif, car il y a une perte de contact avec les archives et les grandes bibliothèques situées justement au sein de ces établissements monastiques, d’où un accès réduit aux principales sources de documentation de l’époque. Cependant, le développement des universités a eu aussi des conséquences plus positives. En effet, avec un enseignement plus poussé, des techniques de présentation des textes et une multiplication des ouvrages historiques s'est opérée à l’intérieur de ces lieux d’étude. Ainsi, des encyclopédies et des manuels sont compilés et diffusés en plus grand nombre à destination des étudiants, mais aussi des juristes et des théologiens. |

||

| Ligne 49 : | Ligne 127 : | ||

=== De la Renaissance jusqu'au {{s-|XVIII}} === |

=== De la Renaissance jusqu'au {{s-|XVIII}} === |

||

Les ouvrages de l'[[Antiquité]] classique avaient déjà été abondamment redécouverts pendant tout le [[Moyen Âge]]<ref group="Note">Voir les articles « |

Les ouvrages de l'[[Antiquité]] classique avaient déjà été abondamment redécouverts pendant tout le [[Moyen Âge]]<ref group="Note">Voir les articles « [[Renaissance carolingienne#Le sauvetage du latin et de la culture classique|Renaissance carolingienne]] », « [[Renaissance ottonienne#Réorganisation des bibliothèques|Renaissance ottonienne]] » et « [[Traductions latines du XIIe siècle]] ».</ref>. L'invention de l'[[imprimerie]] à la charnière entre le Moyen Âge et la [[Renaissance (période historique)|Renaissance]] a permis une plus grande diffusion des ouvrages gréco-romains durant la Renaissance auprès des [[humaniste]]s. Ce courant gagne l'histoire en lui apportant un goût amplifié pour l'étude des textes anciens, grecs ou latins, mais aussi de nouveaux supports d'étude : ainsi se développe un intérêt pour les inscriptions (l'[[épigraphie]]), pour les monnaies antiques (la [[numismatique]]) ou pour les traités (la [[diplomatique]]). Ces « sciences » nouvelles de l'époque moderne contribuent à enrichir les méthodes des historiens : en [[1681]], [[Jean Mabillon|Dom Mabillon]] indique quels sont les critères qui permettent de déterminer l'authenticité d'un acte dans le ''[[De re diplomatica|De Re diplomatica]]'', notamment par la comparaison de sources différentes. |

||

Cependant, les mouvements de réforme ramènent l'histoire dans le giron de l'Église, ou du moins la maintiennent dans l'idée que le déroulement des événements est dicté par une force supérieure, immanente ou non. |

Cependant, les mouvements de réforme ramènent l'histoire dans le giron de l'Église, ou du moins la maintiennent dans l'idée que le déroulement des événements est dicté par une force supérieure, immanente ou non. |

||

| Ligne 65 : | Ligne 143 : | ||

Au {{s-|XVIII}}, enfin, a lieu un changement majeur : l'esprit des « [[Philosophie des Lumières|Lumières]] » et sa philosophie d'une part, la découverte de l'altérité des autres cultures avec l'« exotisme » d'autre part, suscitent un nouvel essor de l'esprit critique. Celui-ci s'exerce principalement dans la remise en cause des préjugés culturels et de l'universalisme classique. |

Au {{s-|XVIII}}, enfin, a lieu un changement majeur : l'esprit des « [[Philosophie des Lumières|Lumières]] » et sa philosophie d'une part, la découverte de l'altérité des autres cultures avec l'« exotisme » d'autre part, suscitent un nouvel essor de l'esprit critique. Celui-ci s'exerce principalement dans la remise en cause des préjugés culturels et de l'universalisme classique. |

||

La tendance s'exprime chez [[Fénelon]], qui s'intéresse aux mœurs du corps de la nation. Elle est également présente chez [[Voltaire]] dans son ''Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand'' ou encore dans ''Le Siècle de Louis XIV'' ([[1751]]). Enfin, un esprit similaire existe en Angleterre avec [[Edward Gibbon]] dans ''A History of the Decline and Fall of the Roman Empire'', souvent abrégée en ''Decline and Fall'' ([[1776]]-[[1788]]). Mais ce dernier, qui fait de la précision un aspect majeur du travail de l'historien<ref>{{Article |

La tendance s'exprime chez [[Fénelon]], qui s'intéresse aux mœurs du corps de la nation. Elle est également présente chez [[Voltaire]] dans son ''Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand'' ou encore dans ''Le Siècle de Louis XIV'' ([[1751]]). Enfin, un esprit similaire existe en Angleterre avec [[Edward Gibbon]] dans ''A History of the Decline and Fall of the Roman Empire'', souvent abrégée en ''Decline and Fall'' ([[1776]]-[[1788]]). Mais ce dernier, qui fait de la précision un aspect majeur du travail de l'historien<ref>{{Article|langue= en |auteur1= Eugene Y. C. Ho |titre= Edward Gibbon, Historian of the Roman Empire |nature article= Part I: The Man and His Book |périodique= Intellectus|numéro= 30 |date= avril-juin 1994 |lire en ligne= http://www.his.com/~z/gibho1.html |consulté le= 04/06/2019}}.</ref>, indique aussi par son œuvre les limites de l'histoire de la fin du {{s-|XVIII}} : celle-ci, soumise à la morale, émet des jugements partisans alors que son objet reste limité. |

||

=== |

=== {{s-|XIX}} : de l'histoire romantique à la science érudite === |

||

Le {{s-|XIX}} est une période riche en changements, à la fois dans la manière de concevoir et d'écrire l'histoire. |

Le {{s-|XIX}} est une période riche en changements, à la fois dans la manière de concevoir et d'écrire l'histoire. |

||

==== |

==== Constitution de l'histoire comme discipline ==== |

||

La conception matérialiste de l'histoire apparaît pour la première fois sous la plume de Karl Marx et de Friedrich Engels dans ''l'Idéologie allemande'' (1845-1846). Mais cette conception ne sera rendue publique qu'avec la parution du ''Manifeste du parti communiste'' en 1847. |

|||

La conception matérialiste de l'histoire, autrement appelée matérialisme historique, aura une influence décisive sur l'histoire en tant que science, et donnera naissance à toute une école. En particulier, Marx a fortement contribué à l'abandon des conceptions théologiques, idéalistes ou philosophiques de l'histoire (notamment celle de [[Georg Wilhelm Friedrich Hegel|Hegel]]), et a encouragé l'étude de l'économie et de la sociologie pour comprendre l'histoire (mais pas seulement : Marx explique dans ''l'Idéologie allemande'' qu'il faut tenir compte de tous les facteurs matériels pouvant influencer les hommes : facteurs géographiques, hydrographiques, techniques, humains… La conscience, issue de facteurs matériels plus profonds, doit également être considérée comme un facteur matériel, décisif en de nombreuses occasions). |

|||

Cependant, les historiens non-marxistes n'ont pas suivi Marx sur certains points : tout d'abord, la plupart n'acceptent pas de faire des pronostics en histoire, reconnaissant par là une séparation de l'histoire d'avec la politique (Marx lie au contraire les deux), ensuite ils récusent souvent l'articulation logique de la théorie, reprochant à Marx de donner trop d'importance à l'économie, enfin ils n'approuvent pas nécessairement que l'histoire ait un sens, et en particulier un sens révolutionnaire et communiste. |

|||

---- |

|||

En France, l'histoire est désormais considérée comme une discipline intellectuelle à part entière, distincte des autres genres littéraires, dès le début du siècle, alors que les historiens se professionnalisent et que sont fondées les [[Archives nationales (France)|Archives nationales françaises]] ([[1808]]). En [[1821]] est créée l'[[École nationale des chartes]], première grande institution pour l'enseignement de l'histoire. |

En France, l'histoire est désormais considérée comme une discipline intellectuelle à part entière, distincte des autres genres littéraires, dès le début du siècle, alors que les historiens se professionnalisent et que sont fondées les [[Archives nationales (France)|Archives nationales françaises]] ([[1808]]). En [[1821]] est créée l'[[École nationale des chartes]], première grande institution pour l'enseignement de l'histoire. |

||

En Allemagne, cette évolution s'était dessinée plus tôt et l'histoire était déjà présente dans les universités de la période moderne. L'institutionnalisation de la discipline y donne lieu à la mise en œuvre de vastes chantiers ayant pour but de réunir et de transcrire systématiquement les sources. Le plus connu d'entre eux est sans doute celui des ''Monumenta Germaniae Historica''<ref>{{Lien brisé|langue= fr |titre= ''Monumenta Germaniae Historica'' (MGH)|date= |site= mgh.de |url= http://www.mgh.de/allgemein.html|consulté le= |brisé le= 06/04/2019 }}.</ref>, lancé en [[1819]]. |

En Allemagne, cette évolution s'était dessinée plus tôt et l'histoire était déjà présente dans les universités de la période moderne. L'institutionnalisation de la discipline y donne lieu à la mise en œuvre de vastes chantiers ayant pour but de réunir et de transcrire systématiquement les sources. Le plus connu d'entre eux est sans doute celui des ''[[Monumenta Germaniae Historica]]''<ref>{{Lien brisé|langue= fr |titre= ''Monumenta Germaniae Historica'' (MGH)|date= |site= mgh.de |url= http://www.mgh.de/allgemein.html|consulté le= |brisé le= 06/04/2019 }}.</ref>, lancé en [[1819]]. |

||

L'histoire y gagne une dimension d'érudition, encore d'actualité. Par la suite, la discipline puise dans cette érudition et dans son nouveau cadre institutionnel sa prétention à rivaliser avec les sciences, surtout lorsque ces dernières connaissent leur grand essor à la fin du siècle. |

L'histoire y gagne une dimension d'érudition, encore d'actualité. Par la suite, la discipline puise dans cette érudition et dans son nouveau cadre institutionnel sa prétention à rivaliser avec les sciences, surtout lorsque ces dernières connaissent leur grand essor à la fin du siècle. |

||

| Ligne 89 : | Ligne 159 : | ||

En France, dès les [[années 1860]], l'historien [[Fustel de Coulanges]] écrit « l’histoire n’est pas un art ; elle est une science pure, comme la physique ou la géologie » (Préface de ''La monarchie franque'', 1888). |

En France, dès les [[années 1860]], l'historien [[Fustel de Coulanges]] écrit « l’histoire n’est pas un art ; elle est une science pure, comme la physique ou la géologie » (Préface de ''La monarchie franque'', 1888). |

||

À la fin du {{s-|XIX}}, l'histoire est devenue une « science sociale » en ce qu'elle se présente comme une discipline scientifique ancrée dans la société. |

|||

==== Influences politiques et idéologiques ==== |

|||

Pourtant, l'histoire demeure partie prenante des débats de son temps : elle est alors influencée par les grandes idéologies, comme le [[libéralisme]] avec [[Alexis de Tocqueville]] et [[François Guizot]]. |

Pourtant, l'histoire demeure partie prenante des débats de son temps : elle est alors influencée par les grandes idéologies, comme le [[libéralisme]] avec [[Alexis de Tocqueville]] et [[François Guizot]]. |

||

| Ligne 99 : | Ligne 172 : | ||

Ces progrès méthodologiques ne les empêchent pas, pour autant, d'être partisans en voulant contribuer au triomphe des idées politiques de leur temps : A. Thierry exprime ainsi les motivations qui l'ont conduit à devenir historien : « En 1817, préoccupé d'un vif désir de contribuer pour ma part au triomphe des opinions constitutionnelles, je me mis à chercher dans les livres d'histoire des preuves et des arguments à l'appui de mes croyances politiques. […] Sans cesser de subordonner les faits à l'usage que j'en voulais faire, je les observais avec curiosité, même lorsqu'ils ne prouvaient rien pour la cause que j'espérais servir […] » (préface aux ''Lettres sur l'histoire de France''). |

Ces progrès méthodologiques ne les empêchent pas, pour autant, d'être partisans en voulant contribuer au triomphe des idées politiques de leur temps : A. Thierry exprime ainsi les motivations qui l'ont conduit à devenir historien : « En 1817, préoccupé d'un vif désir de contribuer pour ma part au triomphe des opinions constitutionnelles, je me mis à chercher dans les livres d'histoire des preuves et des arguments à l'appui de mes croyances politiques. […] Sans cesser de subordonner les faits à l'usage que j'en voulais faire, je les observais avec curiosité, même lorsqu'ils ne prouvaient rien pour la cause que j'espérais servir […] » (préface aux ''Lettres sur l'histoire de France''). |

||

[[Jules Michelet]], par sa lecture de la [[Révolution française]] (''Histoire de la révolution française'', [[1847]]-[[1853]]), contribue également à la définition de la nation française contre la dictature des [[Bonaparte]], puis contre le démembrement de la France après la [[bataille de Sedan|défaite de Sedan]], survenue peu avant sa mort. Toutefois, son interprétation de l'articulation entre les périodes de l'histoire, comme l'[[an mille]] et la césure entre le Moyen Âge et la Renaissance, est aujourd'hui assez largement remise en cause par les historiens contemporains<ref group="Note">Voir les articles « |

[[Jules Michelet]], par sa lecture de la [[Révolution française]] (''Histoire de la révolution française'', [[1847]]-[[1853]]), contribue également à la définition de la nation française contre la dictature des [[Bonaparte]], puis contre le démembrement de la France après la [[bataille de Sedan|défaite de Sedan]], survenue peu avant sa mort. Toutefois, son interprétation de l'articulation entre les périodes de l'histoire, comme l'[[an mille]] et la césure entre le Moyen Âge et la Renaissance, est aujourd'hui assez largement remise en cause par les historiens contemporains<ref group="Note">Voir les articles « [[An mille#Les fausses terreurs|An mille]] » et « [[Chute de Constantinople#Fin du Moyen Âge ?|Chute de Constantinople]] ».</ref>. |

||

Avec la [[Troisième République (France)|{{IIIe}} République]], enfin, c'est l'histoire enseignée qui devient un outil de propagande au service de la formation des citoyens. Cette exploitation est appelée à se poursuivre au {{s-|XX}}. |

Avec la [[Troisième République (France)|{{IIIe}} République]], enfin, c'est l'histoire enseignée qui devient un outil de propagande au service de la formation des citoyens. Cette exploitation est appelée à se poursuivre au {{s-|XX}}. |

||

| Ligne 105 : | Ligne 178 : | ||

[[Ernest Lavisse]] ([[1842]]-[[1922]]), par exemple, introduisait ainsi l'entreprise coloniale française en Algérie dans son ''Histoire de France, cours élémentaire'' ([[1913]]) : « En l’année 1830, le roi Charles X envoya des vaisseaux attaquer la ville d’Alger, parce que les Algériens faisaient beaucoup de tort à notre commerce en arrêtant et pillant nos navires. La ville fut prise. Ensuite il fallut conquérir l’Algérie ». |

[[Ernest Lavisse]] ([[1842]]-[[1922]]), par exemple, introduisait ainsi l'entreprise coloniale française en Algérie dans son ''Histoire de France, cours élémentaire'' ([[1913]]) : « En l’année 1830, le roi Charles X envoya des vaisseaux attaquer la ville d’Alger, parce que les Algériens faisaient beaucoup de tort à notre commerce en arrêtant et pillant nos navires. La ville fut prise. Ensuite il fallut conquérir l’Algérie ». |

||

==== L'apport de Marx et Engels ==== |

|||

L'histoire est devenue une « science sociale » en ce qu'elle se présente comme une discipline scientifique ancrée dans la société. |

|||

La conception matérialiste de l'histoire apparaît pour la première fois sous la plume de [[Karl Marx]] et de [[Friedrich Engels]] dans ''l'Idéologie allemande'' (1845-1846). Mais cette conception ne sera rendue publique qu'avec la parution du ''Manifeste du parti communiste'' en 1847. |

|||

La conception matérialiste de l'histoire, autrement appelée matérialisme historique, aura une influence décisive sur l'histoire en tant que science, et donnera naissance à toute une école. En particulier, Marx a fortement contribué à l'abandon des conceptions théologiques, idéalistes ou philosophiques de l'histoire (notamment celle de [[Georg Wilhelm Friedrich Hegel|Hegel]]), et a encouragé l'étude de l'économie et de la sociologie pour comprendre l'histoire (mais pas seulement : Marx explique dans ''l'Idéologie allemande'' qu'il faut tenir compte de tous les facteurs matériels pouvant influencer les hommes : facteurs géographiques, hydrographiques, techniques, humains… La conscience, issue de facteurs matériels plus profonds, doit également être considérée comme un facteur matériel, décisif en de nombreuses occasions). |

|||

Cependant, les historiens non-marxistes n'ont pas suivi Marx sur certains points : tout d'abord, la plupart n'acceptent pas de faire des pronostics en histoire, reconnaissant par là une séparation de l'histoire d'avec la politique (Marx lie au contraire les deux), ensuite ils récusent souvent l'articulation logique de la théorie, reprochant à Marx de donner trop d'importance à l'économie, enfin ils n'approuvent pas nécessairement que l'histoire ait un sens, et en particulier un sens révolutionnaire et communiste. |

|||

=== |

=== {{s-|XX}} : de l'histoire « scientifique » à l'histoire « éclatée » === |

||

Au début du {{s-|XX}}, l'histoire a acquis une dimension scientifique incontestée. |

Au début du {{s-|XX}}, l'histoire a acquis une dimension scientifique incontestée. |

||

==== |

==== Histoire « positiviste » ou événementielle ==== |

||

Installée dans le monde de l'enseignement, érudite, la discipline est influencée par une version appauvrie du [[positivisme]] d'[[Auguste Comte]]. Prétendant à l'objectivité, l'histoire a resserré les limites de son objet : le fait ou l'événement isolé, replacé au centre du travail de l'historien, est alors considéré comme la seule référence répondant correctement à l'impératif d'objectivité. |

Installée dans le monde de l'enseignement, érudite, la discipline est influencée par une version appauvrie du [[positivisme]] d'[[Auguste Comte]]. Prétendant à l'objectivité, l'histoire a resserré les limites de son objet : le fait ou l'événement isolé, replacé au centre du travail de l'historien, est alors considéré comme la seule référence répondant correctement à l'impératif d'objectivité. |

||

| Ligne 119 : | Ligne 197 : | ||

C'est en se dégageant du positivisme qui l'a un temps marquée que la discipline se renouvelle réellement. De nouvelles sciences « auxiliaires » apparaissent ou se développent considérablement : l'[[archéologie]], la [[démographie]], la [[sociologie]] et l'[[anthropologie]], dont le [[structuralisme]] l'influence. |

C'est en se dégageant du positivisme qui l'a un temps marquée que la discipline se renouvelle réellement. De nouvelles sciences « auxiliaires » apparaissent ou se développent considérablement : l'[[archéologie]], la [[démographie]], la [[sociologie]] et l'[[anthropologie]], dont le [[structuralisme]] l'influence. |

||

==== |

==== École des ''Annales'' ==== |

||

En France, naît au tournant des [[années 1930]] un courant de pensée, appelé [[école des Annales]] parce qu'il s'était constitué autour d'une revue portant le nom d'''[[Revue des Annales|Annales d’histoire économique et sociale]]'', qui agrandit le champ de la discipline, sollicite les autres sciences, en particulier la sociologie, et plus généralement transforme l'histoire en éloignant son objet du cadre événementiel et en l'inscrivant dans la longue durée. |

En France, naît au tournant des [[années 1930]] un courant de pensée, appelé [[école des Annales]] parce qu'il s'était constitué autour d'une revue portant le nom d'''[[Revue des Annales|Annales d’histoire économique et sociale]]'', qui agrandit le champ de la discipline, sollicite les autres sciences, en particulier la sociologie, et plus généralement transforme l'histoire en éloignant son objet du cadre événementiel et en l'inscrivant dans la longue durée. |

||

| Ligne 130 : | Ligne 208 : | ||

Privilégiant la « longue durée » au temps court de l'« histoire événementielle » dans le sillage des ''Annales'', plusieurs historiens proposent jusqu'à aujourd'hui de repenser le champ de l'histoire dans le sillage de la revue : parmi eux, on peut citer [[Emmanuel Le Roy Ladurie]] ou [[Pierre Goubert]]. |

Privilégiant la « longue durée » au temps court de l'« histoire événementielle » dans le sillage des ''Annales'', plusieurs historiens proposent jusqu'à aujourd'hui de repenser le champ de l'histoire dans le sillage de la revue : parmi eux, on peut citer [[Emmanuel Le Roy Ladurie]] ou [[Pierre Goubert]]. |

||

==== |

==== Historiographie après la Seconde Guerre mondiale ==== |

||

Il y a un prolongement des Annales avec une grande importance de l'histoire économique basée sur des méthodes quantitatives. On{{qui}} note également un âge d'or de la démographie historique avec l'étude des registres paroissiaux. |

Il y a un prolongement des Annales avec une grande importance de l'histoire économique basée sur des méthodes quantitatives. On{{qui}} note également un âge d'or de la démographie historique avec l'étude des registres paroissiaux. |

||

À cette époque, on{{qui}} note l'apparition de la [[prosopographie]], qui consiste à faire des catalogues de personnes selon un critère. Cela a permis le développement de l'histoire sociale à cette période. |

À cette époque, on{{qui}} note l'apparition de la [[prosopographie]], qui consiste à faire des catalogues de personnes selon un critère. Cela a permis le développement de l'histoire sociale à cette période. |

||

L’[[école des Annales]] a eu une grande importance, notamment par la diffusion de sa méthode à travers l’Europe, touchant même les États-Unis. Dès les années 1950, c’est [[Fernand Braudel]] qui se retrouve à la tête de cette école. La méthode des Annales françaises a dans un premier temps influencé l’historiographie polonaise. En effet, c'est à cette période que l’historiographie polonaise s’est développée avec la création de l’Académie polonaise des sciences qui est à l’origine de l’amélioration de revues historiques comme la revue '' |

L’[[école des Annales]] a eu une grande importance, notamment par la diffusion de sa méthode à travers l’Europe, touchant même les États-Unis. Dès les années 1950, c’est [[Fernand Braudel]] qui se retrouve à la tête de cette école. La méthode des Annales françaises a dans un premier temps influencé l’historiographie polonaise. En effet, c'est à cette période que l’historiographie polonaise s’est développée avec la création de l’Académie polonaise des sciences qui est à l’origine de l’amélioration de revues historiques comme la revue ''{{Lien|trad=Kwartalnik Historyczny|lang=en|fr=Kwartalnik Historyczny|texte=Kwartalnik Historyczny}}'' (revue trimestrielle d'histoire). |

||

Les Annales inspirent également les méthodes historiographiques britanniques. Ces méthodes ont été diffusées jusqu'aux États-Unis, notamment par l’intermédiaire d’historiens anglais comme {{lien |langue= en|trad= Lawrence Stone|fr=Lawrence Stone}} ; les Annales sont donc connues outre-Atlantique. |

Les Annales inspirent également les méthodes historiographiques britanniques. Ces méthodes ont été diffusées jusqu'aux États-Unis, notamment par l’intermédiaire d’historiens anglais comme {{lien |langue= en|trad= Lawrence Stone|fr=Lawrence Stone}} ; les Annales sont donc connues outre-Atlantique. |

||

==== |

==== « Nouvelle histoire » ==== |

||

La dénomination « [[nouvelle histoire]] », rendue populaire en [[1973]] à travers la publication par [[Pierre Nora]] et par [[Jacques Le Goff]] de ''Faire de l'Histoire'', désigne le courant historiographique qui anime la troisième génération des ''Annales''. La nouvelle histoire est avant tout l'« histoire des mentalités » : il s'agit d'établir une histoire sérielle des mentalités, c'est-à-dire des représentations collectives et des structures mentales des sociétés. Avec elle, le champ de l'histoire s'élargit encore et la discipline s'intéresse davantage aux phénomènes de longue durée. |

La dénomination « [[nouvelle histoire]] », rendue populaire en [[1973]] à travers la publication par [[Pierre Nora]] et par [[Jacques Le Goff]] de ''Faire de l'Histoire'', désigne le courant historiographique qui anime la troisième génération des ''Annales''. La nouvelle histoire est avant tout l'« histoire des mentalités » : il s'agit d'établir une histoire sérielle des mentalités, c'est-à-dire des représentations collectives et des structures mentales des sociétés. Avec elle, le champ de l'histoire s'élargit encore et la discipline s'intéresse davantage aux phénomènes de longue durée. |

||

==== |

==== Histoire « éclatée » ou pluridisciplinaire ==== |

||

L'histoire est aujourd'hui plus que jamais plurielle, s'étant scindée en plusieurs branches ou spécialités ; elle est aussi « éclatée » en ce sens que certaines de ses branches ne communiquent pas entre elles, voire n'ont plus ni sujet ni objet commun. |

L'histoire est aujourd'hui plus que jamais plurielle, s'étant scindée en plusieurs branches ou spécialités ; elle est aussi « éclatée » en ce sens que certaines de ses branches ne communiquent pas entre elles, voire n'ont plus ni sujet ni objet commun. |

||

| Ligne 149 : | Ligne 227 : | ||

Et encore, très récemment, de nouveaux outils influencent déjà, à leur tour, le débat historique : ce sont, pour ne citer qu'eux, la [[climatologie]] et la [[génétique]]. |

Et encore, très récemment, de nouveaux outils influencent déjà, à leur tour, le débat historique : ce sont, pour ne citer qu'eux, la [[climatologie]] et la [[génétique]]. |

||

==== |

==== Renouveau de l'historiographie médiévale ==== |

||

La vision du [[Moyen Âge]] a profondément changé chez les historiens au cours du {{s-|XX}}. D'une vision d'un [[âge sombre]], les historiens passent à la vision d'une alternance entre périodes de difficultés et périodes de renouveau, et évoquent parfois des [[renaissances médiévales]]. Déjà amorcé au {{s-|XIX}} par [[Jean-Jacques Ampère]], ce bouleversement est confirmé en 1927 par le médiéviste américain [[Charles H. Haskins]], qui identifie une [[Renaissance du XIIe siècle|Renaissance au {{s-|XII}}]], catalysée par de nombreuses [[Traductions latines du XIIe siècle|traductions d'ouvrages scientifiques et philosophiques grecs et arabes]]<ref>{{Ouvrage |langue=fr |auteur1=Charles Homer Haskins |titre=The Renaissance of the Twelfth Century |traduction titre=La renaissance du douzième siècle |lieu=Cambridge (Mass.) |éditeur=[[Harvard University Press]] |année=1927 |pages totales=437 |présentation en ligne=https://books.google.fr/books?id=XOeCYCqdf0EC |consulté le=04/06/2019 |libellé=Haskins 1927}}.</ref>. Ce mouvement est aujourd'hui définitivement accepté par la communauté des [[médiéviste]]s. |

La vision du [[Moyen Âge]] a profondément changé chez les historiens au cours du {{s-|XX}}. D'une vision d'un [[âge sombre]], les historiens passent à la vision d'une alternance entre périodes de difficultés et périodes de renouveau, et évoquent parfois des [[renaissances médiévales]]. Déjà amorcé au {{s-|XIX}} par [[Jean-Jacques Ampère]], ce bouleversement est confirmé en 1927 par le médiéviste américain [[Charles H. Haskins]], qui identifie une [[Renaissance du XIIe siècle|Renaissance au {{s-|XII}}]], catalysée par de nombreuses [[Traductions latines du XIIe siècle|traductions d'ouvrages scientifiques et philosophiques grecs et arabes]]<ref>{{Ouvrage |langue=fr |auteur1=Charles Homer Haskins |titre=The Renaissance of the Twelfth Century |traduction titre=La renaissance du douzième siècle |lieu=Cambridge (Mass.) |éditeur=[[Harvard University Press]] |année=1927 |pages totales=437 |présentation en ligne=https://books.google.fr/books?id=XOeCYCqdf0EC |consulté le=04/06/2019 |libellé=Haskins 1927}}.</ref>. Ce mouvement est aujourd'hui définitivement accepté par la communauté des [[médiéviste]]s. |

||

Le Moyen Âge est d'abord étudié sous l'aspect économique et social par l'[[École des Annales]]. Puis il est étudié sous l'aspect des mentalités et des [[représentation]]s, par exemple par [[Georges Duby]]. Enfin, il est aujourd'hui étudié plus globalement sous l'aspect culturel. |

Le Moyen Âge est d'abord étudié sous l'aspect économique et social par l'[[École des Annales]]. Puis il est étudié sous l'aspect des mentalités et des [[représentation]]s, par exemple par [[Georges Duby]]. Enfin, il est aujourd'hui étudié plus globalement sous l'aspect culturel. |

||

== |

== Place de l'histoire face aux sciences humaines == |

||

L'histoire est une science humaine, de même que la [[sociologie]], la [[psychologie]], l'[[Économie (discipline)|économie]]… sa vocation est de comprendre la place de l'Homme dans sa société. Les rapports que vont entretenir ces différents mouvements peuvent aller du conflit à la coopération. Le but est ici d'expliquer la relation de l'histoire aux autres sciences humaines. |

L'histoire est une science humaine, de même que la [[sociologie]], la [[psychologie]], l'[[Économie (discipline)|économie]]… sa vocation est de comprendre la place de l'Homme dans sa société. Les rapports que vont entretenir ces différents mouvements peuvent aller du conflit à la coopération. Le but est ici d'expliquer la relation de l'histoire aux autres sciences humaines. |

||

| Ligne 165 : | Ligne 243 : | ||

L’histoire palliée n’est pas sans rappeler la vision de Gurvitch qui distinguait plusieurs formes de temps, lorsque Lévi-Strauss distingue l’histoire comme s’intéressant aux faits conscients et l’ethnologie comme s’intéressant aux faits inconscients, Braudel affirme que l’école des Annales s’intéresse aux deux, et enfin Braudel n’hésite pas à appeler les historiens à suivre les modèles qu’[[Alfred Sauvy]] réalisa, modèles mathématiques, chargés d’analyser la population. |

L’histoire palliée n’est pas sans rappeler la vision de Gurvitch qui distinguait plusieurs formes de temps, lorsque Lévi-Strauss distingue l’histoire comme s’intéressant aux faits conscients et l’ethnologie comme s’intéressant aux faits inconscients, Braudel affirme que l’école des Annales s’intéresse aux deux, et enfin Braudel n’hésite pas à appeler les historiens à suivre les modèles qu’[[Alfred Sauvy]] réalisa, modèles mathématiques, chargés d’analyser la population. |

||

{{style|Existe-t-il une hiérarchie dans les sciences sociales ?}} L’histoire est au carrefour. {{style|Existe-t-il des sciences auxiliaires ?}} Braudel répond : « dans mon esprit, toutes les sciences de l’homme, sans exception, sont auxiliaires, tour à tour, les unes des autres »<ref>{{Article |

{{style|Existe-t-il une hiérarchie dans les sciences sociales ?}} L’histoire est au carrefour. {{style|Existe-t-il des sciences auxiliaires ?}} Braudel répond : « dans mon esprit, toutes les sciences de l’homme, sans exception, sont auxiliaires, tour à tour, les unes des autres »<ref>{{Article|auteur1= [[Fernand Braudel]] |titre= La démographie et les dimensions des sciences de l'homme |périodique= Annales. Économies, Sociétés, Civilisations |date= 1960 |lire en ligne= http://www.persee.fr/docAsPDF/ahess_0395-2649_1960_num_15_3_421623.pdf |consulté le= 04/06/2019 }}, {{p.|493}}.</ref>. |

||

== Notes et références == |

== Notes et références == |

||

| Ligne 175 : | Ligne 253 : | ||

== Voir aussi == |

== Voir aussi == |

||

{{Autres projets |

|||

{{Autres projets|wiktionary=historiographique|wiktionary titre=historiographique}} |

|||

|commons = Category:Historiography |

|||

|wiktionary = historiographie |

|||

}} |

|||

=== Bibliographie === |

=== Bibliographie === |

||

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Robert Bonnaud]] |titre=Histoire et historiens de 1900 à nos jours : l'histoire nouvelle. Au-delà de l'histoire |lieu=Paris |éditeur=éd. Kimé |année=2001 |isbn= |libellé=Bonnaud 2001}}. |

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Robert Bonnaud]] |titre=Histoire et historiens de 1900 à nos jours : l'histoire nouvelle. Au-delà de l'histoire |lieu=Paris |éditeur=éd. Kimé |année=2001 |isbn= |libellé=Bonnaud 2001}}. |

||

* {{Ouvrage |langue=fr |prénom1=Guy |nom1=Bourdé |prénom2=Hervé |nom2=Martin |champ libre=en collaboration avec Pascal Balmand |titre=Les écoles historiques |lieu=Paris |éditeur=[[Éditions du |

* {{Ouvrage |langue=fr |prénom1=Guy |nom1=Bourdé |prénom2=Hervé |nom2=Martin |champ libre=en collaboration avec Pascal Balmand |titre=Les écoles historiques |lieu=Paris |éditeur=[[Éditions du Seuil]] |collection=Points. Histoire |numéro dans collection=H67 |année=1997 |année première édition=1982, Rennes, Université de Haute-Bretagne |pages totales=416 |isbn=978-2-02-030022-3 |présentation en ligne=http://www.persee.fr/doc/abpo_0399-0826_1982_num_89_3_3101_t1_0411_0000_2 |libellé=Bourdé ''et al.'' 1997}}, {{lire en ligne |lien= http://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1984_num_34_2_394122_t1_0352_0000_000 |texte= présentation en ligne |site= persee}}. |

||

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Fernand Braudel]] |titre=Écrits sur l'histoire |lieu=Paris |éditeur=[[Groupe Flammarion|Flammarion]] |année=1969 |libellé=Braudel 1969}}. |

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Fernand Braudel]] |titre=Écrits sur l'histoire |lieu=Paris |éditeur=[[Groupe Flammarion|Flammarion]] |année=1969 |libellé=Braudel 1969}}. |

||

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=Marie-Paule Caire-Jabinet |titre=Introduction à l'historiographie |lieu=Paris |éditeur=[[Nathan (éditions)|Nathan]] |année=1994 |pages totales=128 |isbn= |libellé=Caire-Jabinet 1994}}. |

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=Marie-Paule Caire-Jabinet |titre=Introduction à l'historiographie |lieu=Paris |éditeur=[[Nathan (éditions)|Nathan]] |année=1994 |pages totales=128 |isbn= |libellé=Caire-Jabinet 1994}}. |

||

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Charles-Olivier Carbonnell]] |titre=L'Historiographie |lieu=Paris |éditeur=[[Presses universitaires de France|PUF]] |collection=Que sais-je ? |date=octobre 2002 |numéro d'édition=7 |pages totales=126 |isbn=2-13-053128-8 |libellé=Carbonnell 2002}}. |

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Charles-Olivier Carbonnell]] |titre=L'Historiographie |lieu=Paris |éditeur=[[Presses universitaires de France|PUF]] |collection=Que sais-je ? |date=octobre 2002 |numéro d'édition=7 |pages totales=126 |isbn=2-13-053128-8 |libellé=Carbonnell 2002}}. |

||

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Michel de Certeau]] |titre=L'Écriture de l'histoire |lieu=Paris |éditeur=[[Éditions |

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Michel de Certeau]] |titre=L'Écriture de l'histoire |lieu=Paris |éditeur=[[Éditions Gallimard]] |année=1975 |isbn= |libellé=Certeau 1975}}. |

||

* Collectif, ''L’Histoire et ses méthodes'', édition publiée sous la direction de [[Charles Samaran]], Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1961, 1792 p. |

|||

* {{Ouvrage |langue=fr |prénom1=Christian |nom1=Delacroix |lien auteur1=Christian Delacroix |prénom2=François |nom2=Dosse |lien auteur2=François Dosse |prénom3=Patrick |nom3=Garcia |lien auteur3=Patrick Garcia |titre=Les courants historiques en France, {{s mini-|XIX}}-{{s-|XX}} |lieu=Paris |éditeur=[[Éditions Gallimard|Gallimard]] |collection=Folio histoire |numéro dans collection=158 |année=2007 |année première édition=1999, Armand Colin, {{coll.}} « U. Histoire » |pages totales=724 |isbn=978-2-07-034336-2 |présentation en ligne=http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-histoire/Les-courants-historiques-en-France |libellé=Delacroix ''et al.'' 2007}}, {{lire en ligne |lien= https://www.jstor.org/stable/24279660?seq=1#page_scan_tab_contents |texte= compte rendu en ligne |brisé le= 04/06/2019}}. |

|||

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1= |

* {{Ouvrage |langue=fr |prénom1=Christian |nom1=Delacroix |lien auteur1=Christian Delacroix |prénom2=François |nom2=Dosse |lien auteur2=François Dosse |prénom3=Patrick |nom3=Garcia |lien auteur3=Patrick Garcia |titre=Les courants historiques en France, {{s mini-|XIX}}-{{s-|XX}} |lieu=Paris |éditeur=[[Éditions Gallimard]] |collection=Folio histoire |numéro dans collection=158 |année=2007 |année première édition=1999, Armand Colin, {{coll.}} « U. Histoire » |pages totales=724 |isbn=978-2-07-034336-2 |présentation en ligne=http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-histoire/Les-courants-historiques-en-France |libellé=Delacroix ''et al.'' 2007}}, {{lire en ligne |lien= https://www.jstor.org/stable/24279660?seq=1#page_scan_tab_contents |texte= compte rendu en ligne |brisé le= 04/06/2019}}. |

||

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Christian Delacroix]] |auteur2=[[François Dosse]] |auteur3=Patrick Garcia |lien auteur3=Patrick Garcia |titre=Historiographies |sous-titre=concepts et débats |lieu=Paris |éditeur=[[Éditions Gallimard]] |collection=Folio-histoire |nature ouvrage=2 vol. |année=2010 |isbn= |libellé=Delacroix ''et al.'' 2010}}, {{lien brisé |url= http://www.fabula.org/revue/document6401.php |titre= compte rendu en ligne |brisé le= 04/06/2019}}. |

|||

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=François Dosse |titre=L'Histoire |lieu=Paris |éditeur=[[Armand Colin]] |année=2000 |isbn= |libellé=Dosse 2000}}. |

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=François Dosse |titre=L'Histoire |lieu=Paris |éditeur=[[Armand Colin]] |année=2000 |isbn= |libellé=Dosse 2000}}. |

||

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[François Dosse]] |titre=L'Histoire en miettes. Des Annales à la nouvelle histoire |lieu=Paris |éditeur=éd. La Découverte |année=1987 |isbn= |libellé=Dosse 1987}}. |

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[François Dosse]] |titre=L'Histoire en miettes. Des Annales à la nouvelle histoire |lieu=Paris |éditeur=éd. La Découverte |année=1987 |isbn= |libellé=Dosse 1987}}. |

||

| Ligne 192 : | Ligne 274 : | ||

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Giuliana Gemelli]] |traducteur=Brigitte Pasquet et Béatrice Propetto Marzi |préface=[[Maurice Aymard (historien)|Maurice Aymard]] |titre=Fernand Braudel |titre original=Fernand Braudel y l'Europa universale |traduction titre=Fernand Braudel et l'Europe universelle |lieu=Paris |éditeur=éd. Odile Jacob |année=1995 |pages totales=<small>{{XIII}}</small>-378 |passage=174-176 |isbn= |libellé=Gemelli 1995}}. |

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Giuliana Gemelli]] |traducteur=Brigitte Pasquet et Béatrice Propetto Marzi |préface=[[Maurice Aymard (historien)|Maurice Aymard]] |titre=Fernand Braudel |titre original=Fernand Braudel y l'Europa universale |traduction titre=Fernand Braudel et l'Europe universelle |lieu=Paris |éditeur=éd. Odile Jacob |année=1995 |pages totales=<small>{{XIII}}</small>-378 |passage=174-176 |isbn= |libellé=Gemelli 1995}}. |

||

* {{Ouvrage |prénom1=Chantal |nom1=Grell |directeur1=oui |titre=Les historiographes en Europe de la fin du Moyen Âge à la Révolution |lieu=Paris |éditeur=[[Presses de l'université Paris-Sorbonne|Presses universitaires de Paris-Sorbonne]] |collection=Mythes, critiques et histoire |année=2006 |pages totales=428 |isbn=2-84050-409-X |lire en ligne=https://books.google.com/books?id=HCqT0balkSMC&printsec=frontcover}}. |

* {{Ouvrage |prénom1=Chantal |nom1=Grell |directeur1=oui |titre=Les historiographes en Europe de la fin du Moyen Âge à la Révolution |lieu=Paris |éditeur=[[Presses de l'université Paris-Sorbonne|Presses universitaires de Paris-Sorbonne]] |collection=Mythes, critiques et histoire |année=2006 |pages totales=428 |isbn=2-84050-409-X |lire en ligne=https://books.google.com/books?id=HCqT0balkSMC&printsec=frontcover}}. |

||

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Alain Guerreau]] |titre=L'Avenir d'un passé incertain |lieu=Paris |éditeur=[[Éditions du |

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Alain Guerreau]] |titre=L'Avenir d'un passé incertain |lieu=Paris |éditeur=[[Éditions du Seuil]] |année=2001 |isbn= |libellé=Guerreau 2001}}. |

||

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[François Hartog]] |titre=Régimes d'historicité. Présentisme et expérience du temps |lieu=Paris |éditeur=[[Éditions du |

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[François Hartog]] |titre=Régimes d'historicité. Présentisme et expérience du temps |lieu=Paris |éditeur=[[Éditions du Seuil]] |année=2003 |isbn= |libellé=Hartog 2003}}. |

||

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Ivan Jablonka]] |titre=L'histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour les sciences sociales |lieu=Paris |éditeur=[[Éditions du |

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Ivan Jablonka]] |titre=L'histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour les sciences sociales |lieu=Paris |éditeur=[[Éditions du Seuil]] |année=2014 |isbn= |libellé=Jablonka 2014}}. |

||

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Reinhart Koselleck]] |titre=L'Expérience de l'histoire |lieu=Paris |éditeur=Gallimard/Le Seuil |année=1997 |isbn= |libellé=Koselleck 1997}}. |

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Reinhart Koselleck]] |titre=L'Expérience de l'histoire |lieu=Paris |éditeur=Gallimard/Le Seuil |année=1997 |isbn= |libellé=Koselleck 1997}}. |

||

* {{Article| |

* {{Article|auteur1= [[Pawel Korzec]] |titre= Études de l'historiographie de la Pologne populaire |périodique= Revue d'études comparatives Est-Ouest|volume= 4 |numéro= 3 |titre numéro=La Pologne |date= 1973 |pages= 127-172}}. |

||

* {{Ouvrage |langue=pl |auteur1=Witold Kula |titre=Rozwazania o historii |traduction titre=Réflexions sur l'histoire |lieu=Warszawa |éditeur= |année=1958 |libellé=Kula 1958}} (accessible en espagnol : ''Reflexiones sobre la historia'', Mexico, 1984 ; et en italien : ''Riflessioni sulla storia'', Venezia, 1990). |

* {{Ouvrage |langue=pl |auteur1=Witold Kula |titre=Rozwazania o historii |traduction titre=Réflexions sur l'histoire |lieu=Warszawa |éditeur= |année=1958 |libellé=Kula 1958}} (accessible en espagnol : ''Reflexiones sobre la historia'', Mexico, 1984 ; et en italien : ''Riflessioni sulla storia'', Venezia, 1990). |

||

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Robert Leroux (sociologue)|Robert Leroux]] |titre=Histoire et sociologie en France : de l'histoire-science à la sociologie durkheimienne |lieu=Paris |éditeur=[[Presses universitaires de France]] |année=1998 |isbn= |libellé=Leroux 1998}}. |

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Robert Leroux (sociologue)|Robert Leroux]] |titre=Histoire et sociologie en France : de l'histoire-science à la sociologie durkheimienne |lieu=Paris |éditeur=[[Presses universitaires de France]] |année=1998 |isbn= |libellé=Leroux 1998}}. |

||

| Ligne 202 : | Ligne 284 : | ||

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=Chloé Maurel |directeur1=oui |titre=L'écriture de l'histoire dans les pays en développement |lieu=Paris |éditeur=[[Armand Colin]] |collection=[[Revue Tiers Monde|revue ''Tiers Monde'']] |numéro dans collection=216 |date=octobre-décembre 2013 |isbn= |libellé=Maurel ''et al.'' 2013}}. |

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=Chloé Maurel |directeur1=oui |titre=L'écriture de l'histoire dans les pays en développement |lieu=Paris |éditeur=[[Armand Colin]] |collection=[[Revue Tiers Monde|revue ''Tiers Monde'']] |numéro dans collection=216 |date=octobre-décembre 2013 |isbn= |libellé=Maurel ''et al.'' 2013}}. |

||

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=Chloé Maurel |titre=Manuel d'histoire globale. Comprendre le ''global turn'' des sciences humaines |lieu=Paris |éditeur=[[Armand Colin]] |collection=U |année=2014 |isbn= |libellé=Maurel 2014}}. |

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=Chloé Maurel |titre=Manuel d'histoire globale. Comprendre le ''global turn'' des sciences humaines |lieu=Paris |éditeur=[[Armand Colin]] |collection=U |année=2014 |isbn= |libellé=Maurel 2014}}. |

||

* {{Ouvrage |auteur1=[[Henri-Irénée Marrou]] |titre=[[De la connaissance historique]] |lieu=Paris |éditeur=[[Éditions du |

* {{Ouvrage |auteur1=[[Henri-Irénée Marrou]] |titre=[[De la connaissance historique]] |lieu=Paris |éditeur=[[Éditions du Seuil]] |année=1954 |réimpression=Paris, 1975 |pages totales=316 |isbn=2-02-004301-7 |libellé=Marrou 1954}}. |

||

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Nicolas Offenstadt]] |auteur2=Grégory Dufaud |auteur3=Hervé Mazurel |titre=Les Mots de l’historien |lieu=Toulouse |éditeur=Presses universitaires du Mirail |collection=Les mots de… |année=2005 |passage=128 |isbn= |libellé=Offenstadt ''et al.'' 2005}}. |

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Nicolas Offenstadt]] |auteur2=Grégory Dufaud |auteur3=Hervé Mazurel |titre=Les Mots de l’historien |lieu=Toulouse |éditeur=Presses universitaires du Mirail |collection=Les mots de… |année=2005 |passage=128 |isbn= |libellé=Offenstadt ''et al.'' 2005}}. |

||

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Nicolas Offenstadt]] |titre=L'historiographie |lieu=Paris |éditeur=[[Presses universitaires de France|PUF]] |collection=Que-Sais-Je ? |année=2011 |isbn= |libellé=Offenstadt 2011}}. |

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Nicolas Offenstadt]] |titre=L'historiographie |lieu=Paris |éditeur=[[Presses universitaires de France|PUF]] |collection=Que-Sais-Je ? |année=2011 |isbn= |libellé=Offenstadt 2011}}. |

||

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Philippe Poirrier]] |titre=Aborder l'histoire |lieu=Paris |éditeur=[[Éditions du |

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Philippe Poirrier]] |titre=Aborder l'histoire |lieu=Paris |éditeur=[[Éditions du Seuil]] |année=2000 |isbn= |libellé=Poirrier 2000}}. |

||

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Philippe Poirrier]] |titre=Les Enjeux de l'histoire culturelle |lieu=Paris |éditeur=[[Éditions du |

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Philippe Poirrier]] |titre=Les Enjeux de l'histoire culturelle |lieu=Paris |éditeur=[[Éditions du Seuil]] |année=2004 |isbn= |libellé=Poirrier 2004}}. |

||

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Philippe Poirrier]] |titre=Introduction à l'historiographie |lieu=Paris |éditeur=[[Belin éditeur|Belin]] |année=2009 |isbn= |libellé=Poirrier 2009}}. |

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Philippe Poirrier]] |titre=Introduction à l'historiographie |lieu=Paris |éditeur=[[Belin éditeur|Belin]] |année=2009 |isbn= |libellé=Poirrier 2009}}. |

||

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Antoine Prost]] |titre=[[Douze leçons sur l'histoire]] |lieu=Paris |éditeur=[[Éditions du |

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Antoine Prost]] |titre=[[Douze leçons sur l'histoire]] |lieu=Paris |éditeur=[[Éditions du Seuil]] |collection=Points Histoire |année=1996 |pages totales=330 |isbn= |libellé=Prost 1996}}. |

||

* {{Ouvrage |langue=fr |prénom1=Joan W. nom1= Scott |lien auteur1=Joan W. Scott |titre=Théorie critique de l'histoire |éditeur=[[Librairie Arthème Fayard|Fayard]] |année=2009 |isbn= |libellé=Scott 2009}}. |

* {{Ouvrage |langue=fr |prénom1=Joan W. nom1= Scott |lien auteur1=Joan W. Scott |titre=Théorie critique de l'histoire |éditeur=[[Librairie Arthème Fayard|Fayard]] |année=2009 |isbn= |libellé=Scott 2009}}. |

||

=== Articles connexes === |

=== Articles connexes === |

||

{{Catégorie principale|Historiographie}} |

|||

* [[Histoire]] |

|||

* [[Histoire intellectuelle]] |

|||

* [[Méthodologie historique]] |

* [[Méthodologie historique]] |

||

* [[Philosophie de l'histoire]] |

* [[Philosophie de l'histoire]] |

||

* [[Liste d'historiens]] |

* [[Liste d'historiens]] |

||

{{Liste verticale-horizontale| |

|||

* Liste de revues historiques : {{liste éléments|[[Liste de revues historiques par ordre alphabétique|par ordre alphabétique]]|[[Liste de revues historiques par année de création|par année de création]]|[[Liste de revues historiques par langue|par langue]]}} |

|||

* Liste de revues historiques : |

|||

** [[Liste de revues historiques par ordre alphabétique|par ordre alphabétique]] |

|||

** [[Liste de revues historiques par année de création|par année de création]] |

|||

** [[Liste de revues historiques par langue|par langue]] |

|||

}} |

|||

=== Liens externes === |

=== Liens externes === |

||

* Dossier [https://balises.bpi.fr/dossier/ecrire-lhistoire/ « Comment écrire l’histoire ? »] sur ''Balises'', magazine de la [[Bibliothèque publique d'information]]. |

|||

* {{Liens}} |

|||

{{Liens}} |

|||

* {{Lien web|langue= fr |titre= Penser l'Histoire |description= réflexion sur le programme des classes préparatoires scientifiques 2007-2008|site=penserlhistoirecpge.blogspot.com|url= http://penserlhistoirecpge.blogspot.com/|consulté le= <!-- 04/06/2019 --> }}. |

* {{Lien web|langue= fr |titre= Penser l'Histoire |description= réflexion sur le programme des classes préparatoires scientifiques 2007-2008|site=penserlhistoirecpge.blogspot.com|url= http://penserlhistoirecpge.blogspot.com/|consulté le= <!-- 04/06/2019 --> }}. |

||

* {{Lien web|langue= fr |auteur= Jacques Le Goff |lien auteur= Jacques Le Goff |titre= Conférence sur l'Histoire |série= l'Université de tous les savoirs |site= [http://www.canal-u.education.fr/ Canal U : web television de l'enseignement supérieur et de la recherche] |url= http://www.canal-u.tv/index.php/canalu/producteurs/universite_de_tous_les_savoirs/dossier_programmes/les_conferences_de_l_annee_2000/deuxieme_etape_de_reflexion_et_de_critique_y_a_t_il_encore_des_sciences_humaines/l_histoire/ |format= vidéo |consulté le= <!-- 04/06/2019 --> }}. D'autres conférences filmées sont disponibles sur le site aux formats REAL et [[Audio Video Interleave|AVI]]. |

* {{Lien web|langue= fr |auteur= Jacques Le Goff |lien auteur= Jacques Le Goff |titre= Conférence sur l'Histoire |série= l'Université de tous les savoirs |site= [http://www.canal-u.education.fr/ Canal U : web television de l'enseignement supérieur et de la recherche] |url= http://www.canal-u.tv/index.php/canalu/producteurs/universite_de_tous_les_savoirs/dossier_programmes/les_conferences_de_l_annee_2000/deuxieme_etape_de_reflexion_et_de_critique_y_a_t_il_encore_des_sciences_humaines/l_histoire/ |format= vidéo |consulté le= <!-- 04/06/2019 --> }}. D'autres conférences filmées sont disponibles sur le site aux formats REAL et [[Audio Video Interleave|AVI]]. |

||

Dernière version du 30 avril 2024 à 16:01

L'historiographie est l'étude de l'évolution passée de la façon d'écrire l'histoire. Elle traite de l'évolution de l'objet, des sources et des méthodes de l'historien.

L'objet des recherches historiques est divers: un ou plusieurs événements, modes de vie personnelle ou sociale. Les recherches peuvent s'appuyer sur des sources écrites, orales ou non-verbales (monnaie, vestiges archéologiques), privées ou publiques, primaires ou non. Les moyens d'amener au public cette connaissance peuvent être écrits ou non, individuels ou collectifs, matériels ou non (livres, articles de presse, sites internet).

Par ailleurs, l'historiographie peut elle-même faire l'objet d'étude historiques voire historiographique[1].

Terminologie[modifier | modifier le code]

Sur l'usage et le sens des mots, le lecteur se référera à son dictionnaire préféré, s.v. historiographie, histoire.

Le mot français « histoire » est ambigu [2], signifiant la science historique, connaissance des faits et leur documentation (en allemand : Historie), ou le récit qui met cette connaissance en forme (en anglais : narrative history)(en allemand : Geschichte).

Le mot « historiographie » a lui-même plusieurs sens [2],[1]:

- histoire de la science historique,

- littérature historique, ensemble des publications traitant du passé et écrites par les historiens,

- étude des manières d'écrire l'histoire, histoire littéraire des livres d’histoire

- art de l’histoire (en latin : ars historica).

Évolutions de la pensée historique[modifier | modifier le code]

Antiquité : naissance de l'histoire critique[modifier | modifier le code]

Les premiers chroniqueurs grecs, les logographes comme chez Hécatée de Milet (dans la première moitié du VIe siècle av. J.-C.), narrent surtout des mythes de fondation. Au Ve siècle av. J.-C., Hérodote d'Halicarnasse a la volonté de distinguer le vrai du faux, préoccupation au cœur de ses « Enquêtes »: le titre de celles-ci en en grec ancien, ἱστορία / historía, qui a donné le mot histoire, signifie « recherche, relation verbale ou écrite de ce qu’on a appris, récit » [3].

Avec Thucydide, moins d'une génération plus tard, cette préoccupation se mue en esprit critique, fondé sur la confrontation de diverses sources, orales et écrites. Son Histoire de la guerre du Péloponnèse a pu être vue comme la première œuvre véritablement historique.

Au IIe siècle av. J.-C., Polybe, cherchant peut-être avec ses Pragmateia à écrire une œuvre de géographe, aborde la question de la succession des régimes politiques pour expliquer comment son monde est entré dans l'orbite romaine. Il est le premier à chercher des causes intrinsèques, plutôt que des principes externes, aux faits passés.

Lucien de Samosate rédige le tout premier traité sur Comment il faut écrire l'Histoire [4].

Les historiens latins, comme Tite-Live, Salluste, César, Tacite, combinent qualité littéraire et démarche patriotique ou politique. Leur influence sera énorme sur les historiens des siècles suivants, à la fois comme sources historiques et comme modèles dans la manière d'appréhender l'histoire.

Moyen Âge : temps des chroniqueurs et hagiographes[modifier | modifier le code]

L'histoire, dans l'Europe médiévale, est principalement constituée d'hagiographies et de chroniques, souvent écrites par des moines ou membres du clergé catholique, souvent proches du pouvoir temporel.

Ces généalogies et annales sont en général assez sèches (les annales royales sont des listes chronologiques d'événements concernant les règnes des souverains, les annales monastiques donnent la succession des abbés).

Biographies des Saints mérovingiens ou des rois de France, et Histoires de la naissance d'une nation chrétienne exaltent la religion et les puissants ou, au contraire, fustigent les méchants dans une perspective chrétienne.

Cette histoire inscrit les actions des hommes dans le cadre des desseins de Dieu : ainsi, les Histoires ecclésiastiques comme l'Histoire ecclésiastique du peuple anglais de Bède le Vénérable au début du VIIIe siècle, décrivent, dans une perspective augustinienne, l'extension de l'Église catholique jusqu'aux confins de la Terre et la fin des temps.

Au XIVe siècle, Jean Froissart et les chroniqueurs s'intéressent au peuple, absent jusqu'alors de la production de cette période. L'Histoire au Moyen Âge est avant tout au service de la théologie et se construit progressivement en passant d’une transmission orale à une transmission écrite.

L’Histoire du Moyen Âge est surtout élaborée dans les monastères qui bénéficient de bibliothèques plus ou moins importantes, à travers les travaux des moines copistes.

Leur production est une Histoire universelle ![]() : aux Annales des VIIe et VIIIe siècles ont succédé les Chroniques. Sous l’époque carolingienne, la circulation des hommes et des livres est plus facile, les évêchés et les monastères prospèrent au sein d’un Empire où règne la paix, les bibliothèques prennent de l’ampleur et la culture historique connaît un certain essor sur la base d’un fond commun de connaissances.

: aux Annales des VIIe et VIIIe siècles ont succédé les Chroniques. Sous l’époque carolingienne, la circulation des hommes et des livres est plus facile, les évêchés et les monastères prospèrent au sein d’un Empire où règne la paix, les bibliothèques prennent de l’ampleur et la culture historique connaît un certain essor sur la base d’un fond commun de connaissances.

Aux XIe et XIIe siècles, l’Histoire connaît un épanouissement considérable. La réforme grégorienne a multiplié les écoles et donc accru la culture des clercs et des moines. Deux événements majeurs qui ont eu un impact important sur le développement de l’Histoire peuvent être cités, à savoir la « querelle des Investitures » entre le pape et l’Empereur romain germanique et les diverses croisades. Le premier révèle le poids de l’Histoire et la façon dont il pouvait être utilisé à des fins politiques ; le deuxième permit le développement d’une intense propagande historique de la part des clercs. De nombreux récits de croisades virent le jour. En effet, comme le précise bien l’auteur, les croisades ont « développé chez les Occidentaux le goût du récit historique ». Le XIIe siècle marque, à travers le travail des moines bénédictins, l’utilisation de toutes sortes de sources historiques possibles, autant écrites avec les récits et les archives qu'orales, mais c'est aussi le moment où l’écrit remplace définitivement l’oral.